Непротивление или борьба? (1935)

Мы боремся с вредными бактериями, растениями, насекомыми, грызунами, хищниками. Не бороться – значит погибнуть. Неужели вы отдадите себя на съедение волку или вшам? Ответ ясен. Но некоторые люди хуже волков. Что же, вы им покоритесь, сделаетесь их рабами или съедобным мясом? Мы боремся со всеми насильниками, покушающимися на наш труд или свободу. Разве можно иначе? Распустите людей, склонных к насилию, и они снимут с вас последнюю рубашку. Для устрашения насильников их даже наказывают. Но это все более и более выходит из моды. Почему? Да потому, что между насильниками могут оказаться и наши близкие, и мы сами не застрахованы от того же. Общество старается только охранить себя от насильников, но не хочет им мстить. Ограничивают свободу насильника настолько, насколько нужно, чтобы сделать его безвредным: одним внушение и учение, другим ссылка на удельный клочок почвы, третьих отсылают на изолированный остров, четвертых нельзя и допускать к себе подобным. Но никого не бьют, не унижают и не причиняют, по возможности, никакого зла ради возмездия. Суд состоит в уничтожении опасности от насильников для ограждения нашего счастья и свободы. Также в погашении потомства необщественных людей и в улучшении природы человека.

«Наше отношение к животным говорит о том, что сильнейший класс может и с людьми поступить, как с животными…»

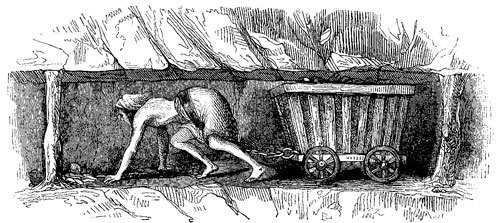

Идет борьба классов, когда один класс, насильничая, эксплуатирует другой. Это тоже неизбежно. Класс еще опаснее, чем одна личность. Он порабощает большинство. Как один человек, так и большинство никогда не согласится стать на уровень овец или другого домашнего скота. Домашние животные были когда-то свободны, но потеряли эту свободу, покорясь и не осилив противников. То же будет и с классом людей, не отстаивающих свои права. Наше отношение к животным говорит о том, что сильнейший класс может и с людьми поступить, как с животными.

«…некоторые люди хуже волков. Что же, вы им покоритесь, сделаетесь их рабами или съедобным мясом? Мы боремся со всеми насильниками, покушающимися на наш труд или свободу. Разве можно иначе? Распустите людей, склонных к насилию, и они снимут с вас последнюю рубашку.»

Угнетенное большинство должно судить преступное меньшинство, как оно судит отдельного насильника.

Если Толстой был непротивленцем, то только потому, что его от нахальства людей защищали бесчисленные его друзья. Один человек может быть непротивленцем, потому что его охранят противленцы. Без противленцев не обойдетесь. Иногда не хватит сил противиться злому. Тогда поневоле попадешь в когти к медведю, под нож убийцы или в лапы сильного. Противься или нет – результат один. В некоторых случаях непротивление разумно. Когда не можешь победить противника – человека, потому что он многократно сильнее тебя, то лучше уступить и покориться. Ты спасешь свою жизнь и силы. Придет время, изменятся условия, и, может быть, победишь и восстановишь свою свободу. Есть борьба, печальный исход которой очевиден. Зачем же тогда противление?

Есть и еще случаи, когда непротивление разумно. Положим, что сильный нападает на тебя не по злобе, а по недоразумению. Тогда непротивление смягчит его, между тем как недоразумение объяснится и противник же у тебя попросит извинения.

Жизнь так сложна, что каждый случай требует особого решения. Но общее верно: вечная непримиримая война со злом. Иногда представляется, что нам делают зло. На самом же деле, мы сами его делаем. Если человек знает эту свою слабость, то удерживает также себя от борьбы. Тут борьба есть заблуждение и несчастие для обеих сторон. И это часто бывает.

О космосе

На Луне (1887)

I

Я проснулся и, лежа еще в постели, раздумывал о только что виденном мною сне: я видел себя купающимся, а так как была зима, то мне особенно казалось приятно помечтать о летнем купанье.

Пора вставать!

Потягиваюсь, приподнимаюсь… Как легко! Легко сидеть, легко стоять. Что это? Уж не продолжается ли сон? Я чувствую, что стою особенно легко, словно погруженный по шею в воду: ноги едва касаются пола.

Но где же вода? Не вижу. Махаю руками: не испытываю никакого сопротивления.

Не сплю ли я? Протираю глаза – все то же.

Странно!..

Однако надо же одеться!

Передвигаю стулья, отворяю шкафы, достаю платье, поднимаю разные вещи и – ничего не понимаю!

Разве увеличились мои силы?.. Почему все стало так воздушно? Почему я поднимаю такие предметы, которые прежде и сдвинуть не мог?

Нет! Это не мои ноги, не мои руки, не мое тело!

Те такие тяжелые и делают все с таким трудом…

Откуда мощь в руках и ногах?

«– Уж не на Луне ли мы? – захохотал я.»

Или, может быть, какая-нибудь сила тянет меня и все предметы вверх и облегчает тем мою работу? Но, в таком случае, как же она тащит сильно! Еще немного – и мне кажется: я увлечен буду к потолку.

Отчего это я не хожу, а прыгаю? Что-то тянет меня в сторону, противоположную тяжести, напрягает мускулы, заставляет делать скачок.

Не могу противиться искушению – прыгаю.

Мне показалось, что я довольно медленно поднялся и столь же медленно опустился.

Прыгаю сильнее и с порядочной высоты озираю комнату. Ай! – Ушиб голову о потолок. Комнаты высокие. Не ожидал столкновения. Больше не буду таким неосторожным.

Крик, однако, разбудил моего друга: я вижу, как он заворочался и спустя немного вскочил с постели. Не стану описывать его изумления, подобного моему; я увидел такое же зрелище, какое незаметно для себя несколько минут назад сам изображал собственной персоной. Мне доставляло большое удовольствие смотреть на вытаращенные глаза, смешные позы и неестественную живость движений моего друга; меня забавляли его странные восклицания, очень похожие на мои.

Дав истощиться запасу удивления моего приятеля- физика, я обратился к нему с просьбой разрешить мне вопрос: что такое случилось – увеличились ли наши силы или уменьшилась тяжесть?

И то и другое предположение были одинаково изумительны, но нет такой вещи, на которую человек, к ней привыкнув, не стал бы смотреть равнодушно. До этого мы еще не дошли с моим другом, но у нас уже зародилось желание постигнуть причины.

Мой друг, привыкший к анализу, скоро разобрался в массе явлений, ошеломивших и запутавших мой ум.

– По силомеру, или пружинным весам, – сказал он, – мы можем измерить нашу мускульную силу и узнать, увеличилась ли она или нет. Вот, я упираюсь ногами в стену и тяну за нижний крюк силомера. Видишь – пять пудов: моя сила не увеличилась. Ты можешь проделать то же и также убедиться, что ты не стал богатырем, вроде Ильи Муромца.

– Мудрено с тобой согласиться, – возразил я, – факты противоречат. Объясни, каким образом я поднимаю край этого книжного шкафа, в котором не менее пятидесяти пудов? Сначала я вообразил себе, что он пуст, но, отворив его, увидел, что ни одной книги не пропало… Объясни, кстати, и прыжок на пятиаршинную высоту!

– Ты поднимаешь большие грузы, прыгаешь высоко и чувствуешь себя легко не оттого, что у тебя силы стало больше – это предположение уже опровергнуто силомером, – а оттого, что тяжесть уменьшилась, в чем можешь убедиться посредством тех же пружинных весов. Мы даже узнаем, во сколько именно раз она уменьшилась.

С этими словами он поднял первую попавшуюся гирю, оказавшуюся 12-фунтовиком, и привесил ее к динамометру (силомеру).

– Смотри! – продолжал он, взглянув на показание весов. – 12-фунтовая гиря оказывается в два фунта. Значит, тяжесть ослабла в шесть раз.

Подумав, он прибавил:

– Точно такое же тяготение существует и на поверхности Луны, что там происходит от малого ее объема и малой плотности ее вещества.

– Уж не на Луне ли мы? – захохотал я.

– Если и на Луне, – смеялся физик, впадая в шутливый тон, – то беда в этом не велика, так как такое чудо, раз оно возможно, может повториться в обратном порядке, то есть мы опять возвратимся восвояси.

– Постой: довольно каламбурить… А что, если взвесить какой-нибудь предмет на обыкновенных рычажных весах! Заметно ли будет уменьшение тяжести?

– Нет, потому что взвешиваемый предмет уменьшается в весе во столько же раз, во сколько и гиря, положенная на другую чашку весов; так что равновесие не нарушается, несмотря на изменение тяжести.

– Да, понимаю!

Тем не менее я все-таки пробую сломать палку – в чаянии обнаружить прибавление силы, что мне, впрочем, не удается, хотя палка не толста и вчера еще хрустела у меня в руках.

– Этакий упрямец! Брось! – сказал мой друг- физик. – Подумай лучше о том, что теперь, вероятно, весь мир взволнован переменами.

– Ты прав, – ответил я, бросая палку, – я все забыл; забыл про существование человечества, с которым и мне, так же как и тебе, страстно хочется поделиться мыслями.

– Что-то стало с нашими друзьями?.. Не было ли и других переворотов?

Я открыл уже рот и отдернул занавеску (они все были опущены на ночь от лунного света, мешавшего нам спать), чтобы перемолвиться с соседом, но сейчас же поспешно отскочил. О ужас! Небо было чернее самых черных чернил!

Где же город? Где люди?

Это какая-то дикая, невообразимая, ярко освещенная солнцем местность!

Не перенеслись ли мы в самом деле на какую-нибудь пустынную планету?

Все это я только подумал – сказать же ничего не мог и только бессвязно мычал.

«Разве увеличились мои силы?.. Почему все стало так воздушно? Почему я поднимаю такие предметы, которые прежде и сдвинуть не мог?..»

Приятель бросился было ко мне, предполагая, что мне дурно, но я указал ему на окно, и он сунулся туда и также онемел.

Если мы не упали в обморок, то единственно благодаря малой тяжести, препятствовавшей излишнему приливу крови к сердцу.

Мы оглянулись.

Окна были по-прежнему занавешены; того, что нас поражало, не было перед глазами; обыкновенный же вид комнаты и находившихся в ней хорошо знакомых предметов еще более нас успокоил.

Прижавшись с некоторой еще робостью друг к другу, мы сначала приподняли только край занавески, потом приподняли их все и, наконец, решились выйти из дому для наблюдения траурного неба и окрестностей.

Несмотря на то что мысли наши поглощены были предстоящей прогулкой, мы еще кое-что замечали. Так, когда мы шли по обширным и высоким комнатам, нам приходилось действовать своими грубыми мускулами крайне осторожно – в противном случае подошва скользила по полу бесполезно, что, однако, не угрожало падением, как это было бы на мокром снегу или на земном льду; тело же при этом значительно подпрыгивало. Когда мы хотели сразу привести себя в быстрое горизонтальное движение, то в первый момент надо было заметно наклоняться вперед, подобно тому как лошадь наклоняется, если ее заставляют сдвинуть телегу с непосильным грузом; но это только так казалось – на самом деле все движения наши были крайне легки… Спускаться с лестницы со ступеньки на ступеньку – как это скучно! Движение шагом – как это медленно! Скоро мы бросили все эти церемонии, пригодные для Земли и смешные здесь. Двигаться выучились вскачь; спускаться и подниматься стали через десять и более ступеней, как самые отчаянные школяры, а то иной раз прямо прыгали через всю лестницу или из окна. Одним словом, сила обстоятельств заставила нас превратиться в скачущих животных вроде кузнечиков или лягушек.

Итак, побегав по дому, мы выпрыгнули наружу и побежали вскачь по направлению к одной из ближайших гор.

Солнце было ослепительно и казалось синеватым. Закрыв глаза руками от Солнца и блиставших отраженным светом окрестностей, можно было видеть звезды и планеты, также большей частью синеватые. Ни те, ни другие не мерцали, что делало их похожими на вбитые в черный свод гвозди с серебряными головками.

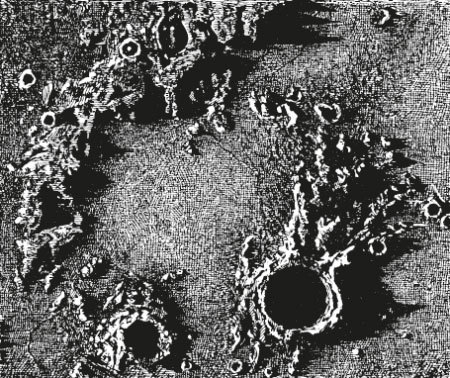

А вон и месяц – последняя четверть! Ну, он не мог нас не удивить, так как поперечник его казался раза в три или четыре больше, нежели диаметр прежде виденного нами месяца. Да и блестел он ярче, чем днем на Земле, когда он представляется в виде белого облачка. Тишина… ясная погода… безоблачное небо. Не видно ни растений, ни животных. Пустыня с черным однообразным сводом и с синим Солнцем-мертвецом. Ни озера, ни реки и ни капли воды! Хоть бы горизонт белелся – это указывало бы на присутствие паров, но он так же черен, как и зенит!

Нет ветра, который шелестит травой и качает на Земле вершинами деревьев. Не слышно стрекотанья кузнечиков. Не заметно ни птиц, ни разноцветных бабочек! Одни горы и горы, страшные, высокие горы, вершины которых, однако, не блестят от снега. Нигде ни одной снежинки! Вон долины, равнины, плоскогорья. Сколько там навалено камней. Черные и белые, большие и малые, но все острые, блестящие, не закругленные, не смягченные волной, которой никогда здесь не было, которая не играла ими с веселым шумом, не трудилась над ними!

А вот место совсем гладкое, хоть и волнистое: не видно ни одного камешка, только черные трещины расползаются во все стороны, как змеи. Твердая почва – каменная. Нет мягкого чернозема; нет ни песка, ни глины.

Мрачная картина! Даже горы обнажены, бесстыдно раздеты, так как мы не видим на них легкой вуали – прозрачной синеватой дымки, которую накидывает на земные горы и отдаленные предметы воздух. Строгие, поразительно отчетливые ландшафты! А тени! О, какие темные! И какие резкие переходы от мрака к свету! Нет тех мягких переливов, к которым мы так привыкли и которые может дать только атмосфера. Даже Сахара – и та показалась бы раем в сравнении с тем, что мы видели тут. Мы жалели о ее скорпионах, о саранче, о вздымаемом сухим ветром раскаленном песке, не говоря уже об изредка встречаемой скудной растительности и финиковых рощах… Надо было думать о возвращении. Почва была холодна и дышала холодом, так что ноги зябли, но Солнце припекало. В общем, чувствовалось неприятное ощущение холода. Это было похоже на то, когда озябший человек греется перед пылающим камином и не может согреться, так как в комнате чересчур холодно: по его коже пробегают приятные струи тепла, не могущие превозмочь озноб.

На обратном пути мы согревались, перепрыгивая с легкостью серн через двухсаженные каменные груды. То были граниты, порфиры, сиениты, горные хрустали и разные прозрачные и непрозрачные кварцы и кремнеземы – все вулканические породы. Потом, впрочем, мы заметили следы нептунической деятельности.

Вот мы и дома!

В комнате чувствуешь себя хорошо: температура равномернее. Это располагало нас приступить к новым опытам и обсуждению всего нами виденного и замеченного. Ясное дело, что мы находимся на какой-то другой планете. На этой планете нет воздуха, нет и никакой другой атмосферы.

Если бы был газ, то мерцали бы звезды; если бы был воздух, небо было бы синим и была бы дымка на отдаленных горах. Но каким образом мы дышим и слышим друг друга? Этого мы не понимали. Из множества явлений можно было видеть отсутствие воздуха и какого бы то ни было газа: так, нам не удавалось закурить сигару, и сгоряча мы попортили здесь пропасть спичек; каучуковый закрытый и непроницаемый мешок сдавливался без малейшего усилия, чего не было бы, если бы в его пространстве находился какой-нибудь газ. Это отсутствие газов ученые доказывают и на Луне.

– Не на Луне ли и мы?

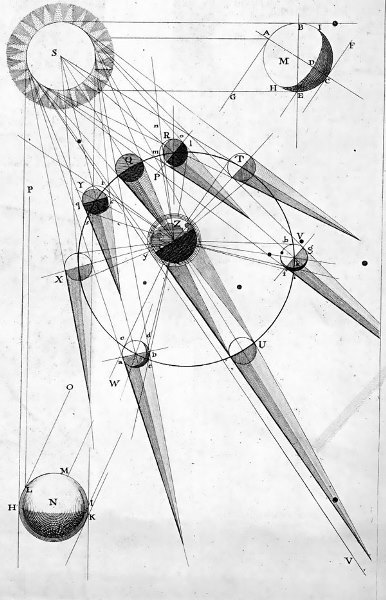

– Ты заметил, что отсюда Солнце не кажется ни больше, ни меньше, чем с Земли? Такое явление можно наблюдать только с Земли да с ее спутника, так как эти небесные тела находятся почти на равном расстоянии от Солнца. С других же планет оно должно казаться или больше, или меньше: так, с Юпитера угол Солнца раз в пять меньше, с Марса – раза в полтора, а с Венеры, наоборот, – в полтора раза больше: на Венере Солнце жжет вдвое сильнее, а на Марсе – вдвое слабее. И такая разница с двух ближайших к Земле планет! На Юпитере же, например. Солнце согревает в двадцать пять раз меньше, чем на Земле. Ничего подобного мы здесь не видим, несмотря на то, что имеем к тому полнейшую возможность благодаря запасу угломерных и других измерительных приборов.

Фазы луны, Томас Райт, 1742 г.

– Да, мы на Луне: все говорит про это!

– Говорит об этом даже размер месяца, который мы видели в виде облака и который есть, очевидно, покинутая нами, не по своей воле, планета. Жаль, что мы не можем рассмотреть теперь ее пятна, ее портрет и окончательно определить место своего нахождения. Дождемся ночи…

– Как же ты говоришь, – заметил я своему другу, – что Земля и Луна находятся на равном расстоянии от Солнца? А по-моему, так это разница весьма порядочная! Ведь она, сколько мне известно, равняется 360 тысячам верст.

– Я говорю: почти, так как эти 360 тысяч составляют только одну четырехсотую часть всего расстояния до Солнца, – возразил физик. – Одной четырехсотой можно пренебречь.