Отец Феофил

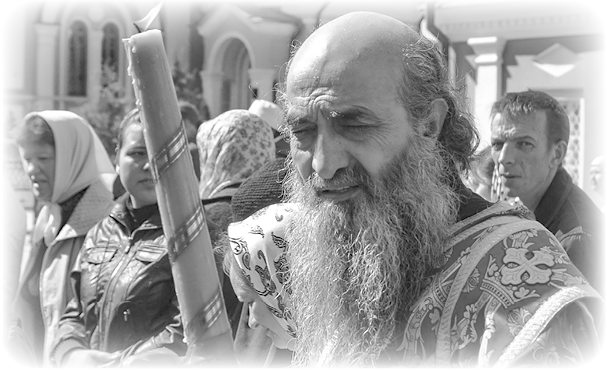

Вот всплыло еще одно мимолетное, но важное, как мне кажется, воспоминание, относящееся к жизни в скиту. Даже совершенно конкретная зарисовка. Это стоящий посреди двора, оживленно жестикулирующий и разговаривающий с паломниками келейник отца Илия — иеродьякон Феофил. Он сейчас уже убеленный сединами архидиакон и зовут его Илиодором. Но тогда он был еще достаточно молод, думаю лет около сорока, с характерными, восточными чертами смуглого лица, с черной густой бородой, но самым главным в отце Феофиле была его изумительная манера говорить о духовной жизни так просто, уверенно и задушевно, точно он сам был свидетелем всего, о чем он рассказывал, начиная от событий ветхозаветной давности и заканчивая историями из жизни новозаветных святых отцов. Как будто он только что после дружеской, теплой беседы проводил за ворота апостола Павла, Иоанна Дамаскина или Григория Паламу и, возвращаясь, встретил паломников, с которыми решил поделиться содержанием недавней беседы. Поверьте, другого такого человека я не встречал. Причем рассказы его начинались всегда внезапно и очень просто.

Скажем, приехали в воскресный день на автобусах паломники, вошли пестрой гурьбой на скитской двор (тогда такое было возможно), а тут им случайно встречается отец Феофил, который безо всяких экивоков и предисловий просто и задушевно начинает рассказывать о духовной жизни, и эти паломники стоят, что называется, раскрыв рот, и слушают отца Феофила, потому что рассказывать и говорить с людьми он действительно умел.

Вообще он был (да и остается, я думаю) личностью яркой, неординарной и в моей судьбе сыграл значительную роль. Он по благословению старца занимался тем, что непрестанно распределял и раздавал всякие приносимые отцу Илию гостинцы, подарки и продукты… Причем распределял по разным адресам, то есть в прямом смысле отправлял бандероли, посылки и письма, но за всей этой видимостью суеты он каким-то непостижимым образом сам никогда не бывал суетлив. Порывист и скор — пожалуй, энергичен — да, но суетлив — никогда. Про него говорили, что в мирской жизни он был директором довольно крупного армянского ресторана, и если об этом можно было догадываться, то только по его решительному и деятельному характеру, а в отношении личной, монашеской жизни…

Приведу один случай. Я тогда проходил послушание в паломнической трапезной. Обед закончился, паломники ушли, столы еще хаотично заставлены множеством грязных тарелок с остатками трапезы, и тут порывисто с какими-то попутными бодрыми репликами появляется отец Феофил. Он заходит в зал, где трапезничали паломники, что-то рассказывает и — о ужас — на ходу хватает чуть ли не с тарелок и ест какие-то объедки. Похватал, подкрепился, лег на лавку прямо возле стола, накрыл лицо мантией и моментально уснул. Через пятнадцать минут встал как ни в чем не бывало и так же с прибаутками и шуточными сентенциями отправился дальше. Вот это я видел сам. Позже, когда я узнал, что он был директором ресторана, понял, что отец Феофил, во‐первых, сознательно смирялся, ведя себя таким «странным» образом, во‐вторых, спал урывками и очевидно уставал страшно, просто не показывал этого никому.

С отцом Феофилом связано еще одно воспоминание… А точнее, даже не с одним только отцом Феофилом, но и с монахом, имя которого я, увы, не помню. Этот старенький монах был без ног и в храме всегда сидел на тележке. Именно не на коляске, а на тележке. Старшее поколение эти тележки помнит, конечно: тогда, лет 30–40 назад колясок инвалидных не было или почти не было, и инвалиды без ног, в основном ветераны войны, которых тогда еще было очень много, передвигались на таких тележках. Они представляли собой небольшую деревянную доску на колесиках, а в руках у инвалидов были обитые резиной бруски, которыми они отталкивались от пола. Этот монах-инвалид в храме всегда сидел и молился на такой платформе-тележке.

И вот я собрался в баню… Как-то, я помню, попадал туда в неурочные дни, может быть, это было связано с моими послушаниями. Когда я оказался в бане — туда же пришел отец Феофил, а вернее, он прикатил на тележке помыть этого монаха. И когда он стал его раздевать, оказалось, что под множеством одежд у этого монаха — самые настоящие свинцовые или просто железные вериги. Помню большой тяжелый крест на цепях и что-то еще, какой-то пояс… Я просто опешил, честно говоря, ничего такого я никогда не видел. Отец Феофил попросил меня (конечно так, чтобы сам монах об этом не слышал) никому об этом не рассказывать, а потом еще пояснил, что вот-де, монаха этого тяготила мысль, что все на службах стоят, труд какой-то приносят Господу, а он — монах, вроде как не трудится совсем, а сидит на своей тележке… Поэтому он взял благословение носить вериги, чтобы хоть как-то «отяготить» плоть… Рассказываю я об этом добром монахе, так как с тех пор прошло уже 25 лет, и если учесть, что монаху тому было под семьдесят, то не думаю, что он сейчас жив.

Впрочем, если жив — дай Бог ему здоровья и сил, а если почил — Царствие Небесное и вечный покой!

Но вернусь к отцу Феофилу. Он бывал иногда и строг, причем строгостью такой — восточной, я бы сказал, горячей, порывистой, так что многие его и побаивались даже. Был такой эпизод. У нас в общежитии появился паренек, что называется «замолившийся». Бывает такое, особенно в начале, когда человек от безбожия приходит к православной жизни и его осеняет такая благодать, такая ревность возгорается в сердце, такое желание жить строго по правилам, что эта ревность, как ее еще называют «неофитская», порой вредит человеку. Вот таков был этот паренек: лохматый, неопрятный, «смиренно» согбенный, сосредоточенно погруженный в себя, он ни с кем не общался, зато непрестанно молился и по ночам в общежитии иногда можно было услышать стук его лба об пол и увидеть в смутном свете лампады, как он перед нашим «иконостасом» истово кладет земные поклоны. Позже я узнал, что такое состояние может быть, как это ни странно, признаком гордости, так что святые отцы говаривали: «Если видишь юношу, восходящего на небо, — сдерни его за ногу на землю». Вот пример такого «сдергивания» (думаю, сознательного со стороны отца Феофила) я и наблюдал однажды из окошка сторожки на центральном входе, где в то время нес послушание.

Итак, сижу я перед окошком, смотрю во двор и вижу, как отец Феофил на центральной дорожке крошит хлеб и кормит голубей. А в это время идет, «смиренно» склонив лохматую голову, весь погруженный в себя тот самый паренек. И вот, ничего не замечая вокруг, он проходит прямиком по этим крошкам. И тут отец Феофил хватает его и начинает трясти со словами: «Ты что, не видишь, куда идешь? Здесь птичек кормят! Балда стоеросовая…» Ну и все в таком роде. Словом, трясет его, ругает и, как я понимаю теперь, «выводит из себя» — из того опасного состояния самообольщения, вывести из которого порой действительно может только какая-то встряска… Вообще глубинная, монашеская жизнь очень сложна и непонятна большинству обывателей, а в то время, когда народ наш только начинал воцерковляться, это было особенно очевидно. Поэтому эта трепка ни в чем не повинного человека, крик на него и даже как бы гнев — все это могло вызвать смущение у постороннего вроде меня. Но я как-то интуитивно понимал, что отец Феофил не просто разошелся, а пытается привести паренька в чувство, а позже мне это прямо объяснили и другие, более опытные братия.

Был и другой случай. Когда отец Феофил задал трепку другому человеку, но уже совсем по другому случаю. Если в случае с пареньком он попросту выводил его из состояния прелестного «созерцания», то в этом, втором случае отец Феофил боролся с таким довольно распространенным, но трудно распознаваемым явлением, как «духовное» тунеядство, паразитизм под видом «высокодуховного» бродяжничества. Был у нас в монастыре такой человек. То есть он был не один, такие люди появлялись периодически, но этот задержался как-то дольше других. Был он одет в какие-то лохмотья, вел себя странно, общим правилам общежития не подчинялся и все это, как я уже сказал, облекалось в тогу высокой, непонятной многим и «непостижимой» духовности. К слову, я сам несколько раз попадался на такие уловки и, думая, что имею дело с особыми, «божьими» людьми, оказывался в неприятных и смутных, расстраивающих душу обстоятельствах и ситуациях.

Вот отец Феофил каким-то непостижимым образом умел отличать подлинных странников, юродивых и Божиих людей, о которых он заботился с какой-то просто материнской нежностью, от всяких проходимцев, кликуш и дармоедов. И я, как уже сказал, был однажды свидетелем разноса, который он учинил одному из таких «юродивых». Когда тот в неурочный час, по заведенному им правилу пришел в трапезную пообедать по особому «юродивому» распорядку и попал на отца Феофила. Тот его за грудки не тряс, как того юношу, топтавшего голубиные крошки, но речь его была прямой и разящей. И все, о чем я мог только робко догадываться в отношении нашего «юродивого», отец Феофил выдавал с прямодушием и простотой, на которые совершенно нечего было возразить.

— Почему не работаешь как все? — громогласно и гневно вопрошал отец. — Почему не обедаешь в положенное время со всеми паломниками? Почему не подчиняешься монастырскому распорядку?

Ну и так далее…

Признаться, уважая отца Феофила, я сам его маленько побаивался в первое время, думая, а вдруг он и мне такую трепку задаст! И ведь можно было найти, за что… Тем более изумительным оказалось для меня его отношение, когда я сошелся с ним волею обстоятельств чуть ближе.

Надо сказать, что семья моя тогда была неверующей и даже некрещеной, только я принял крещение самостоятельно в 1988 году, да и то не по глубокому религиозному убеждению, а скорее по интуитивному влечению к истине и без особых, увы, перемен в своей жизни. Но вот теперь — в Оптиной та перемена со мной случилась столь явственно, что я непременно хотел, чтобы и мои родные тоже пришли к православию. В монастыре была церковная лавка и вот я вы́резал вручную четки из можжевеловых и кипарисовых веточек, привезенных из Крыма, сдал эти четки в церковную лавку, а на вырученные деньги купил какую-то книжицу о православии и решил ее отправить домой.

Вот в этот момент я и разговорился, уж не помню каким образом, с отцом Феофилом. Помню только, что у меня не было денег на бандероль и отец Феофил повел меня с этой книжицей в храм, зашел в алтарь, где в это время молился отец Илий, посоветовался с ним и, выйдя, попросил у меня книжицу и домашний адрес. А через неделю мои родители получили посылку, где кроме множества православной литературы и сопроводительного, очень теплого и доброжелательного письма, написанного самим отцом Феофилом, оказались рушник и две венчальные иконы, пригодившиеся нам через полгода, когда мы с Аленкой — будущей моей женой, которую я тогда еще не знал — венчались в Одессе. Вот я сейчас, почти двадцать пять лет спустя пишу эти строки, а иконы эти из той посылки стоят рядом со мной в святом углу и перед ними теплится лампада — во многом как знак неизреченной благодарности и отцу Феофилу, и его духовнику — схиархимандриту Илию.