Книга: Битов, или Новые сведения о человеке

Назад: Александр Великанов[13]

Дальше: Борис Мессерер[15]

Битов и архитектурный деконструктивизм (записки архитектора)

Эта история мне рассказана Андреем давно, а произошла она еще раньше. Андрей в то время был молодым и еще малоизвестным писателем, еще до знаменитой полемики в Литгазете, которую «страшный Владимир Ермилов» (один из самых влиятельных критиков в СССР, заслуживший прозвище «Громила советской литературы») неожиданно окончил словами «За Битова трех небитых дают». Так вот, вдруг звонят Андрею из «Большого дома» на Литейном и вежливый голос просит, если не трудно, зайти. Андрей приходит в ленинградское отделение КГБ, в надлежащий кабинет. Его встречает полковник и говорит ему, что приехавшие в Ленинград молодые американские писатели желали бы встретиться с ленинградским молодым писателем в непринужденной обстановке. Вы единственный писатель Ленинграда, владеющий английским языком. У нас к вам просьба пообедать с ними в ресторане. Деньги, естественно, мы даем, но с вами будет и наш человек, он и заплатит. Андрей согласился, почему бы не пообедать с американцами.

А. Великанов и А. Битов

Встретились, сели за стол, начался обед, и в самом начале американцы спрашивают Андрея, как он относится к советской власти. Андрей спокойно и обстоятельно отвечает им, дальше пошли разговоры о литературе, о поэзии, о том о сем.

На следующий день опять звонок из «Большого дома»: не могли бы вы к нам снова зайти? Андрей приходит. Вам вчера американцы задали заранее подготовленный провокационный вопрос о вашем отношении к советской власти. Наш сотрудник не может пересказать ваш ответ, не могли бы вы сами нам рассказать, по-русски конечно, как вы им ответили? Андрей рассказал по-русски. Полковник задумался надолго. А не могли бы вы это рассказать самому генералу? Пошли к генералу. Андрей опять рассказал. Генерал молчал. Видно было, как мысль шевелится в его голове. «Угу», – сказал он, и аудиенция была закончена.

Эта история очень характерна и для всего творчества Битова. Ведь на простые вопросы у него получаются очень непростые ответы. Ничего общего не имеющие с предполагаемым ответом читателя (да – нет). Это происходит от того, что он всегда сложно мыслит и прямой ответ его не устраивает, жизнь – сложнее, и ответ должен быть сложнее. Эта сложность жизни присутствует во всем его творчестве.

Я вспоминаю несколько страниц текста «Пушкинского дома», где описывается, как герой увидел свою любимую женщину. А как же меньше, это же сложнейшая история – увидеть в окно «ее»…

А как понять, отчего произошли русские революции – девятьсот пятого года, а также Февральская и Октябрьская? Да что понимать – мы ведь с детства знаем, что из-за экономического неравенства классов. Но это для Битова слишком просто. Жизнь сложнее! И он рассказал мне, что причиной революций была – необходимость сохранить Империю. И ведь сохранили, на целых семьдесят с лишним лет! Трансцендентно, мистически… А почему неправильно? Жизнь-то – сложна… Ну и как такое понять простому работнику госбезопасности? Как и, главное, зачем ему понять трансцендентность жизни?

Но иногда не только ответы, но и вопросы Битова ставили в тупик. Сидели мы на даче и тихо выпивали, засиделись до ночи. Я уже клюю носом. Вдруг Андрей спрашивает меня: «Скажи, Саша, а ведь правда очень много общего в судьбах Фанни Каплан и мадам Бонасье?..» Этот вопрос меня просто напугал, от растерянности ответил коротко: «Я, пожалуй, пойду спать!»

Утром я почти забыл эту историю. А вспомнил в другие уже времена, когда сидел за столом рядом с Беллой Ахмадулиной. Андрей и Белла были близкими друзьями, очень уважали друг друга и, по-моему, даже были платонически влюблены. Белла молчала, она не могла поверить, что Андрей просто сказал глупость. Надо просто понять его мысль, а что мысль есть, она не сомневалась! И действительно, вдруг она улыбнулась и говорит: «Сашка, а ведь он прав! Они обе ни при чем, обе не имеют никакого отношения к истории, в которую попали! Еще в детстве я возмущалась – зачем Дюма ввел эту любовь Д’Артаньяна в роман. Она только замедляет быстрое течение повествования!»

Да, Битов не мог, просто не мог сказать глупость! Это мы не можем понять его вопрос. А ответ ясен: они обе, и Фанни Каплан, и мадам Бонасье – жертвы. И всё. Одна жертва реальной политики, другая жертва развлекательности романа. Но обе просто жертвы!

Читая Битова, часто ловишь себя на мысли, что ты что-то сразу не понимаешь, но потом, читая дальше, вдруг понял! И сразу чувство облегчения и радости. И я же так думал!

Когда у меня родились внуки, я практически не мог работать дома, а мастерской у меня тогда не было. Я попросился к Андрею поработать у него, когда его нет. Но иногда мы совпадали. Как-то получилось, что я рисовал костюмы к спектаклю в одной комнате, а он стучал на машинке в другой, стучал не торопясь, но и не прерываясь ни на минуту. Когда кончил, принес лист, напечатанный без интервалов и без полей, весь черный. «Прочти, это статья к юбилею словаря Даля для Литгазеты». Я прочел, статья замечательная, особенно где он пишет, что такой огромный труд мог быть сделан только одним человеком, не институтом, а только личностью. Андрей собрался в Литгазету отдать текст… А я подумал: как же знаменитая горьковская «работа над текстом»? Она ему была не нужна!

Он не только писал, но и говорил всегда «начисто».

Был такой случай, меня просили для книги о моем друге художнике, недавно умершем, написать статью. Я помнил, что художник мне рассказывал, как замечательно описал его живопись Битов. Я попросил Андрея вспомнить, а он предложил форму беседы – так легче вспоминать. Мы записали на диктофон наш диалог. Расшифровывая запись, я с удивлением заметил, что все речи Битова прямо без изменений можно печатать. Все слова стоят строго на своих местах, ясно, где ставить точки и запятые. Готовый к печати текст! Чего нельзя сказать о моей речи, все полностью переписал.

Андрей даже думал уже готовым текстом, зачем ему была «работа над стилем»? Текст всегда готов к печати.

Однажды Андрей попал в больницу к знаменитому доктору Коновалову, тот определил абсцесс в мозгу. Когда я пришел, Андрей был с виду здоров и принялся рассуждать о необходимости организации общества Кубертена с целью примкнуть к олимпийскому движению. Я слушал, и вдруг мне стало страшно, что-то в его речи отсутствовало, трудно объяснить что. Отсутствовало что-то среднее между юмором, иронией, остроумием, самоиронией. Был полный серьез. А все творчество, и не только творчество, а и речи Андрея всегда были полны ЭТИМ, чему я не нахожу названия, что вдруг исчезло из его речи. Я в ужасе ушел.

На следующий приход, уже после каких-то действий врачей, Андрей меня встретил веселой шуткой: «Коновалов сказал – могу вас обрадовать, Андрей Георгиевич, теперь у вас в голове ничего нет!» Кубертен был забыт, восторжествовал юмор. Андрей велел мне в следующий приход принести водки и выпить у него на глазах, ему ее запретили временно. Что я и сделал.

После этого эпизода я всегда чувствовал нахождение ЭТОГО в любых текстах Андрея, и в трагических, и в комических, и в возвышенных, и в злых, и в добрых. Во всем творчестве. ЭТО делало текст живым!

У Андрея появилась гениальная идея – создать последний памятник второго тысячелетия, памятник зайцу, перебежавшему дорогу Пушкину, когда тот собирался тайно убежать из Михайловского в Санкт-Петербург. Если бы не заяц, Пушкин попал бы как раз к восстанию декабристов и, конечно, принял бы в нем участие, и его бы сослали в Сибирь. Дуэли бы не было, и Пушкин, при его здоровье, дожил бы чуть ли не до двадцатого века, ну а что бы он написал, и подумать страшно. Но заяц перебежал дорогу, Пушкин как человек, верящий в приметы, не поехал. И все случилось так, как случилось…

Битов быстро нашел точное место, где именно заяц перебежал дорогу. Попросил меня слепить зайца. Я слепил пластилиновую модель. Сделал эскиз – заяц, отлитый в бронзе, сидит на гранитном верстовом столбе… Между тем время подпирало. Заканчивались лихие девяностые… Но пластилинового зайца так ловко окрасили в бронзу! И экономные хозяева Михайловского решили – с литьем можно не торопиться. И так заяц хорош! Будем убирать между праздниками… а то бронзу еще утащат, ведь цветной металл.

В самом конце декабря 1999 года в Михайловское съехалось много народу; был концерт, гениальный кукольник один разыграл за ширмой «Моцарта и Сальери». Великий ударник Владимир Тарасов на пионерских барабанах сыграл в честь зайца торжественный гимн. Доктор литературоведения выступил с лекцией «Россия XIX века и дороги». Доктор исторических наук – с докладом «Роль зайца в истории Российской империи».

И наконец выступил сам Битов с научно-художественным анализом причины нашего сборища.

В конце праздника приехали сани с закуской и выпивкой, которая меня и погубила. Дело в том, что я заранее написал (под Д. Хармса) и нарисовал складную страничку. Ее напечатали шелкографией (за приличные деньги), и я хотел ее продать на празднике (вернуть затраченные средства). Но сани с выпивкой смешали всё. Я напился и все восемьдесят экземпляров раздарил, еле-еле себе осталось.

Так закончился праздник зайца.

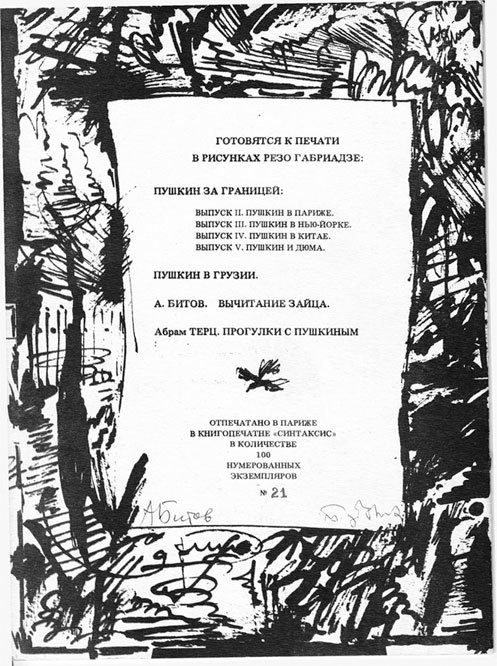

Есть у Битова одна совершенно неожиданная книжка «Пушкин за границей». Она печаталась в Париже в книгопечатне «Синтаксис» в количестве 100 нумерованных экземпляров. Это издательство Розановой и Синявского. У меня экземпляр № 21. «Пусть тебе всегда везет. ОЧКО! – сказал Битов, даря мне эту книжку. – Он (Пушкин) не только первый наш поэт, но и первый прозаик, историк, гражданин, профессионал, издатель, лицеист, лингвист, любовник, друг… В этом же ряду он, Пушкин, – первый наш невыездной». Пушкин делает попытки, много попыток поехать за границу, даже бежать – все неудачно! Выездную визу ему не дают.

Битов попросит друга – Резо Габриадзе – выдать визу Пушкину. Резо сделал это тут же и без всякого промедления. Дальше в книжке идет блестящая пушкиниада Резо «Пушкин в Испании».

У меня иногда был ключ от квартиры Андрея, я там работал, когда был «художник». Вот однажды подхожу к двери, открываю ее своим ключом и вижу что-то страшное: на полу прихожей лежат покрышки, в комнате – рукописи, вещи и посуда на полу… Первая мысль – ограбили, искали деньги. Вторая – КГБ, обыск, но почему такой беспорядок оставили?

Пригляделся: чашки – две, рюмки – две. Постепенно соображаю: с кем-то беседовал, потом собрались да внезапно и уехали вместе…

Всё что можно собираю, что – в шкаф, что – на кухню. Шины куда-то тоже пристроил. Всё вроде убрал и сел рисовать.

Проходит несколько дней, звонит Андрей. «Приехали мы с мамой из Питера, подходим к квартире, и я ее предупреждаю: мама, не удивляйся тому безобразию, которое ты увидишь у меня дома; ну, я такой человек, ну что поделать. Пропускаю маму вперед, она заходит – да, говорит, не убрано, что и говорить! Захожу я и удивляюсь. Что случилось, откуда такой порядок, даже шины не вижу. Удивительно, как ты все сумел убрать? Как сумел?..»

В этом весь Битов, все, что касается быта, для него невероятная, неразрешимая проблема. Один раз я приготовил у него дома яичницу с колбасой. Это вызвало огромное удивление и чуть ли не восхищение. Как-то мы с Розой (моей первой женой) пришли в гости к Андрею и принесли кастрюльку грибного супа. Он был счастлив, и это стало чуть ли не традицией. Приходить – так с супом. Теперь «с супом» мы уже приходили с Алисой (моей второй женой).

Как-то Битов рассказывает мне очень страшную историю.

«Иду я к тебе домой, подхожу к двери и автоматически нажимаю на звонок. Слышно шарканье и тонкий голос испуганно спрашивает: «Кто там?» Я отвечаю – Битов. «Я не открою незнакомому мужчине, я одна!» – еще испуганней отвечает голос. Тут я вспоминаю, что у меня в кармане ключи от вашей квартиры. Я их достаю… И вдруг вспоминаю, зачем я пришел к вам – действительно по важному делу! Но тут же представляю: вот я открываю дверь своим ключом, вхожу, иду к шкафу, открываю дверцу, беру пачку своих долларов и ухожу. Нет, этого «тонкий голос» не выдержит. И я твердым голосом говорю: «Извините, я в следующий раз. До свидания».

(Примечание: В тот раз у нас дома сидела испуганная мать жены моего друга, художника Эдика Зеленина, жившего в то время в Париже, а испугана она была тем, что у нее на контроле в аэропорту нашли спрятанные (естественно, в лифчик) золотые вещицы, которые она везла в подарок внучке: пару колец и сережек. Их нашли и бабушку к внучке в Париж не пустили. Я ей говорил: «Наденьте на себя», – не послушалась!)

Все это мелочи живой жизни, к литературе отношения не имеющие…

Но однажды Битов забрал в издательстве положенные ему авторские экземпляры и оставил коробку с книгами у нас. Я залез в коробку. Это были книги другого советского писателя, в издательстве ошиблись. Я стал читать. Писатель был известный, но – какая разница в тексте! Читать просто нельзя, особенно когда ожидаешь Анрея Битова…

А как-то раз я выступил в роли литературоведа.

После того как Битов узнал, что я прочитал «Ожидание обезьян» в «Новом мире» (1994 год), он решил, что я непременно должен написать послесловие к изданию Ивана Лимбаха «Оглашенные». «Ожидание обезьян» было частью этого «романа-странствия». Андрей предложил написать на выбор: от художника (я член СХ), от архитектора (закончил МАрхИ) или от алкоголика (опыт был, не скрою). Я выбрал – архитектор. Художников для послесловия было двое – Александр и Ольга Флоренские. И алкоголиком почему-то Андрей выбрал тоже Александра Флоренского. Который был в тот момент не пьющим четырнадцать недель… Как будто мало было кругом других, не Флоренских… Мой текст без изменений попал в издание, включая вопиющую ошибку. Я там пишу, что архитектура влияет на людей независимо от того, знают ли они великих архитекторов или нет. Привожу длинный список имен, заканчивающийся Захой Хадид, ныне покойной единственной женщиной в этом списке. И вот в книге напечатано – Зажи Ходид. Пропустил корректор, но и Андрей, наверное, тоже…

(А вот к своему тексту Битов очень внимательно относился. Он однажды при мне чуть ли не матом крыл весь «Новый мир», когда они его «рассказец» изменили на «рассказик». Прямо буянил…)

В своем послесловии к «Оглашенным» я называю стиль литературы Битова – стилем деконструктивизма. Деконструктивизм – это архитектурный стиль-обманка. Примеров его пока мало, в основном «бумажные проекты». Объяснить словами трудно: если грубо – все, что кажется несущими конструкциями, на самом деле ничего не несет, это скорее декорация. Настоящая конструкция умело спрятана. Ну что-то вроде этого. Привожу целиком имеющиеся в послесловии по этому случаю примечания, которые относятся к стилю Битова.

«Подозревать писателя в намеренном плагиате у архитектуры нет оснований. Писатель даже отчасти глух к визуальным искусствам, о чем говорит следующий эпизод, произошедший несколько лет назад. Вручая для прочтения рукопись “Человека в пейзаже”, писатель мне и говорит, находясь в несколько возвышенном состоянии: “А спорим на ящик водки (ящик водки – это 20 бутылок по 0,5 литра – специально для иностранного издания), что ты не найдешь, как художник (тут он ошибся, я являюсь лишь “членом Союза художников”), в этом тексте ни одной ошибки? Спорим?” Поспорили. И я тут же нашел, правда одну. Но не просто ошибку, а вопиющее незнание: Писатель, вспоминая знаменитую картину “Утро нашей Родины” (“стоит товарищ Сталин, в руках у него макинтош, и он смотрит вширь” – так в свое время ее описала бабушка моего приятеля), назвал автором ее Герасимова, хотя любой ученик средней художественной школы знает назубок, что это творение великого Шурпина, лауреата Сталинской премии. Когда я сообщил об этом писателю Битову, он стал объяснять, что все это, конечно, так, но он имел в виду совершенно другое, психологическое и т. д. Короче: ящик я так и не… Но это уже не имеет к данным рассуждениям никакого отношения, тем более что весь эпизод из текста был удален».

А вот и заключение послесловия:

«P.S. Я в этих, может быть, чересчур смелых рассуждениях не сказал ни одного слова об “идее произведения”. Тут, конечно, виновата профессия. Еще в 60-х годах в среде архитекторов бытовала одна шутка: здание рассчитывается на статические, ветровые, динамические, сейсмические и другие нагрузки, но никто и никогда не рассчитывал здание на идеологическую нагрузку. А что, если и литература в очень широком временном диапазоне, от Гомера до Битова, тоже не “рассчитывается” на сиюминутную идеологическую нагрузку?»

Чем больше пишешь, тем больше вспоминаешь историй за долгую, полувековую дружбу мою с Андреем. Я счастлив, что Бог свел меня с таким человеком, как Андрей Георгиевич Битов; счастлив, что прикоснулся к действительно великой русской литературе.

Назад: Александр Великанов[13]

Дальше: Борис Мессерер[15]