Битва и пушки. жизнь как текст

Истинная тема этих заметок, скрытая за названием, конечно, всем очевидна, но объявлять ее вслух не хочется – слишком пафосно прозвучит, на грани пародии. И давно уже нет доверия к конструкциям типа «Блок и Лермонтов», «Ахматова и Сафо» – при желании сравнить можно всё со всем, всех со всеми, разрыв во времени освобождает от ответственности, союз И подменяет мысль. Сам Битов почти сорок лет назад виртуозно пошутил по этому поводу в двух маленьких текстах: «Ленин и Пушкин», «Ленин и Гоголь» (а последний опыт такого рода – статья Дмитрия Быкова «Ленин и Блок», о сходстве почерков и т. п.)

А «битва» с «пушками» в убедительном родстве. Битов не раз обыгрывал свою фамилию, точнее работал с ней, как он работает и с другими именами, находя в них ключи судьбы. И не случайно один из фирменных текстов Битова называется «Битва» – размышление о словаре и писательском слове, о прозе и музе, о поэзии и ее живых смыслах, и, наконец, о «воинственности слова, отличающей поэзию от непоэзии». Блоковское «И вечный бой!» Битов относит «к самому стиху, к его победному продвижению от строки к строке». Но и проза, по Битову, завоевательна – это борьба за смысл, и всякая речь «которая с долей истовости “хочет что-то сказать”» – «это битва, это война, это бой».

Еще есть у Битова «Битва при Альфабете», тоже фирменный, символический текст – его название содержит метафору того жизненного дела, которое требует от художника едва ли не подвига (здесь нам поданного в виде святочной истории). Так что «битва» – это особое битовское слово, как-то связанное с существом писательского дела и так хорошо разработанное Битовым, что теперь уже кажется, что в русском языке оно произведено от его фамилии.

Ну а с пушками и так все ясно. В конце последнего битовского эссе о Пушкине он цитирует незамысловатые стихи: «Не Пистолетов, не Ружьёв, – но Пушкин!», связывая пушкинское имя не с легким пухом (как у Блока: «легкое имя: Пушкин»), а с тяжелой победительной пушкой, с громом артиллерийской канонады. А если вспомнить все пушкинские пушки, которые то «грохочут», то «с пристани палят», да еще вспомнить войсковые строфы «Домика в Коломне», в которых поэт предстает как «Тамерлан иль сам Наполеон», то внутренняя связь Пушкина с битвами и пушками будет удостоверена надежно.

Про кого из наших с вами современников можно сказать без натяжки: такой-то и Пушкин? Ни про кого. С первой третью прошедшего века дело обстоит лучше: Блок, Ахматова, Мандельштам, Ходасевич – да, пожалуй, и все. Дальше, может быть, Набоков. Но среди живущих ныне авторов, в том числе и самых замечательных, реальных кандидатов на такую тему больше я не вижу, и это – еще один признак пережитого нами слома эпох. В этом отношении Битов – единственный, это реально так, и тут заключена какая-то личная тайна.

Начнем с того, что Битов действительно много о Пушкине написал. С этого начнем, этим закончим, но дело не в этом. Есть среди нас написавшие о Пушкине не меньше, но никто и никогда и ни с какой трибуны не станет говорить на тему «Сурат и Пушкин» (подставляю себя, чтоб других не обидеть). Итак, дело не в объеме написанного, и все же нужно обозреть пушкинский текст Андрея Битова, хотя сделать это нелегко. Начало своего пушкинизма Битов указал сам в «Мании последования» – это 1949 год, когда он, в возрасте Пушкина-лицеиста, впервые, для школьного доклада, прочел Пушкина всего. Первая опубликованная работа о Пушкине – статья Левы Одоевцева «Три пророка», помеченная 1970 годом и не потерявшая своей взрывной силы за прошедшие 37 лет. К «Трем пророкам» прибавим весь «Пушкинский дом» – роман о Петербурге и России как о «ПУШКИНСКОМ ДОМЕ без его курчавого постояльца», а дальше следуют «Предположение жить» (1980–1984), небольшая плотная книжка из семи текстов, которая впоследствии легла в основу большой, подготовленной совместно с Марией Виролайнен книги «Предположение жить. 1836» – о последнем годе жизни Пушкина (издана в 1999-м). К 1985 году относится вершина и концентрация битовского пушкинизма – рассказ «Фотография Пушкина», дальше – совместные с Резо Габриадзе серия «Пушкин за границей» конца 1980-х – 1990-х и книжка «Трудолюбивый Пушкин» (1991 год, тираж 99 экземпляров, нумерованных и подписанных авторами), книга «Вычитание зайца» малая, с рисунками Габриадзе (1993) и на ее основе подготовленная большая «Вычитание зайца. 1825» (2001) с вошедшей в нее пьесой «Занавес» и несколькими эссе 1990-х годов, фильм «Медный Пушкин» (1999), книга «Воспоминание о Пушкине» (2005) с пушкинско-гоголевским и пушкинско-грибоедовским сюжетами и эссе о «Медном Всаднике» «Мания последования», породившем, в свою очередь, пушкинский электронный проект «Глаз бури» (уникальный мультимедийный диск вышел в 2003 году в издательстве «Emergency exit»).

О последней пушкинской книге Битова нужно сказать особо – это книга «Моление о чаше. Последний Пушкин», соединившая битовские тексты о последнем годе жизни Пушкина, старые и самые новые, 2007 года. Между первыми и последними – 27 лет, лермонтовская жизнь. Целую жизнь Битов думает об одном и том же – это дорогого стоит и что-нибудь да значит. Небольшая на вид книжка оказывается изнутри большая, как судьба. «Последний Пушкин» – сильная формула, она точно отвечает непосредственному содержанию книги, но и превышает его: последний год жизни, последний прозаический текст, последний лирический цикл, последняя дуэль, последнее письмо – и вообще наш последний Пушкин, экзистенциально последний, с его последней глубиной, последней правдой, после которой, кажется, ничего уже не может быть. Мы привыкли повторять высокопарные тютчевские строки: «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет!», а мне хочется ответить на это словами современного поэта: «Первых любовей много – последняя одна». Последняя любовь посерьезней, чем первая, Тютчев тоже это знал.

Подзаголовком «Последний Пушкин» Битов как будто еще и зарекается, как и раньше он зарекался – сочинять стихи и писать о великих людях. Но зарекаться бессмысленно, когда не мы выбираем, но нас. Вот тут и заключено главное в пушкинизме Битова – перед нами случай не просто «избирательного сродства», но очевидной обоюдной связи, открытого канала общения между двумя людьми в том пространстве, которое не знает границ, на «луговине той, где время не бежит». А иначе как объяснить те битовские прозрения, догадки, которые так редки в профессиональной пушкинистике, разве что у Анненкова да, как ни странно, у Благого, зато у поэтов нередки – у Ахматовой, у Ходасевича. У Битова мы знаем такие пронзительные догадки, из старых – о двух пушкинских статьях о Вольтере, из недавних – о связи пушкинской записи о некоем «Эн» или «Аш» с Гоголем и его «Невским проспектом». Сейчас это кажется очевидным, а до Битова никому не приходило в голову. В связи с этой работой о Пушкине и Гоголе, зафиксированной в нашем с ним диалоге под названием «Об нем жалеют – он доволен», скажу об одном пушкинистском приеме Битова – он вычитывает у Пушкина затерянную фразу, строку, которой никто до него не расслышал, вычитывает, ставит ее отдельно и крупно, как высказывание, и как будто сотворчествует с Пушкиным в той самой борьбе за смысл. Вырванные из контекста, пушкинские слова у Битова прирастают смыслами, обретая символичность: «Об нем жалеют – он доволен», «Меня искали, но не нашли», «Зачем ты послан был и кто тебя послал?» Эта последняя строка звучит теперь битовским голосом как личный запрос – с тех пор, как он прочел и записал под джаз черновое пушкинское стихотворение о Наполеоне. Если бы не Битов, кто бы задумался над пушкинскими словами: «Меня искали, но не нашли», которым Битов, по его признанию, завидует? Почему эта фраза производит теперь такое впечатление? Пытаясь понять, вспоминаешь евангельское «Будете искать меня, и не найдете…» (Иоанн 7–34) или автоэпитафию Григория Сковороды: «Мир ловил меня, но не поймал». Вот настоящий объем этой пушкинской фразы, Битов первый его почувствовал.

Вернемся к пушкинистским догадкам и прозрениям Битова. Механизм догадки прост, но неподражаем, прозрение возможно там, где происходит встреча – подобно Игорю Одоевцеву, Битов проживает свою жизнь рядом с Пушкиным, встречается с ним, как встречаются не субъект и объект, а живые люди. Но никакого панибратства, битовские встречи с Пушкиным – это бережные прикосновения к острым проблемам биографии или интуитивные художнические проникновения в проблемы пушкинского текста. В Игоря Одоевцева Битов вообще много вместил личного – поэтому «Фотография Пушкина» читается с таким замиранием сердца; в ней Битов блестяще воплотил такое понятное желание оживить Пушкина и услышать его реакции, смех, живьем увидеть его рядом с собой.

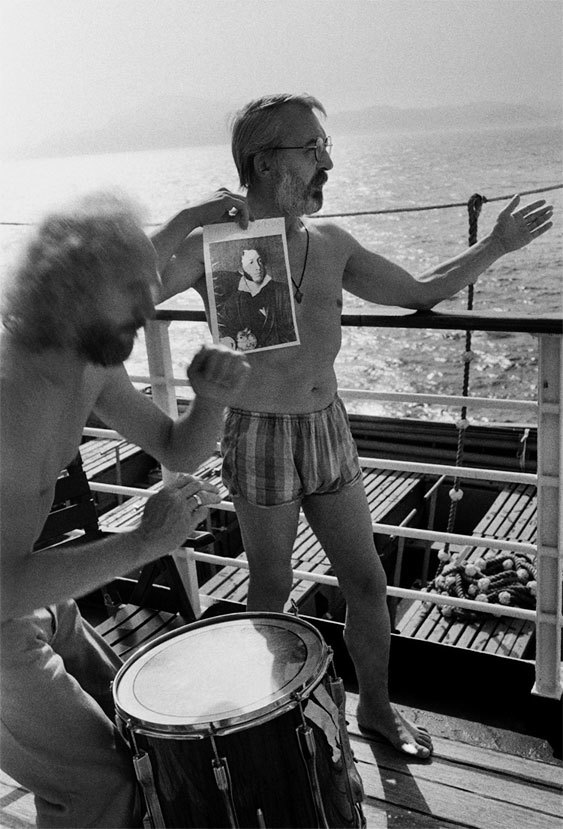

Времялетчик Игорь «тайно вывез» из будущего «упаковку пенициллина от воспаления брюшины», Битов тоже в жизни Пушкина участвует активно, что-то хочет внести в нее, что-то поправить. «…Пушкин много раз хотел за границу и столько же раз его не пустили»; «Если бы Пушкин увидел Париж и Рим, Лондон и Вену… Что было бы, если б и они увидели его?», и Пушкин у Битова и Габриадзе едет в Испанию, едет в Париж – живет! Вот природа битовского пушкинизма – его, как и Игоря Одоевцева, не грандиозное привлекает в Пушкине, а живое, и в своей жизни Битов как будто компенсирует что-то недожитое, недобранное Пушкиным. Проницательно была сформулирована одна из тем обсуждения на Первых Битовских чтениях, организованных Игорем Сидом и Виктором Куллэ в 2000 году в Музее Маяковского – «Одиссея А. Г. Битова как компенсация тоски по чужбине “отказника” Пушкина». А в 1990 году Битов помог Пушкину увидеть наконец свою африканскую Родину (засвидетельствовано фотографией Юрия Роста – см. еженедельник «Новая газета. Свободное пространство», 2007, № 19, 25.05–31.05). Думаю, Пушкин благодарен ему за это.

Игорь Одоевцев, приблизившись к Пушкину как исследователь, начинает с Пушкиным жить, потому что жить без него уже не может. И перенести пушкинскую смерть он тоже не может: «Он не мог, что его больше не было. Без Пушкина и его самого больше не было». Силою любви автор и герой отменяют пушкинскую смерть: «Нет! Он не мог умереть! Я же вижу его живым, садящимся в поезд в том же 1837, вижу, как он пряменько так на скамеечке сидит и в окошко поглядывает, и мальчишеский смех рвется из его глаз».

Вспоминаются в связи с этим слова Фаины Раневской: «Пушкин – он где-то рядом. Что бы я делала в этом мире без него?»

Что бы делал Битов в этом мире без Пушкина? Кем бы он был и что написал бы? «Пушкинского дома» бы не было, кавказских путешествий, может быть, тоже бы не было – а если копнуть поглубже? Пушкин – постоянная величина, экзистенциальная основа всего битовского мира.

А. Битов показывает Пушкину Африку. Фото Ю. Роста

В 1921 году Владислав Ходасевич в пушкинской речи «Колеблемый треножник» говорил: «Той задушевной нежности, той непосредственной близости, с какой любили Пушкина мы, грядущие поколения знать не будут. Этого счастья им не будет дано»; «та близость к Пушкину, в которой выросли мы, уже не повторится никогда…» Но близость повторяется, счастье – дано. Оно дано Битову, и он делится с нами этим счастьем. А нам кажется сегодня так же, как казалось тогда Ходасевичу, что грядущие поколения этого счастья близости к Пушкину не узнают, что мы уносим его с собой. Наверное, такое ощущение исторически нормально, и когда-нибудь в каких-то грядущих поколениях оно возникнет снова.

Битов не раз цитировал слова Блока: «Пушкин, тайную свободу / Пели мы вослед тебе! / Дай нам руку в непогоду, / Помоги в немой борьбе!» Завет тайной свободы и спасительная помощь в трудные моменты жизни – мне кажется, это основа внутренней связи Битова с Пушкиным. «Он мне помогает жить, реально помогает жить» – эти слова Битова можно было услышать в юбилейном фильме, показанном по каналу «Культура» в день его семидесятилетия. Но с этого и началась исследовательская пушкинистика Битова – по собственному его признанию, он взялся за статью о последнем тексте Пушкина, письме Ишимовой, когда переживал – в начале 1980-х, после «Метрополя» – «самую глухую пору своей жизни». Тогда ему было нужно понять, с чем и как Пушкин в своей жизни справлялся, ему важно было сличение опыта. И Пушкин ему тогда «чрезвычайно помог» (цитирую беседу 1999 года с корреспондентом «Комсомольской правды» Валентиной Львовой).

Пушкин спасает от уныния и малодушия – но главный пушкинский урок, хорошо усвоенный Битовым, я осмелюсь сформулировать за него: ценою слова может быть только жизнь, другой цены Бог не принимает. Здесь я вижу корень их родства и корень битовской ответственности за слово, так отличающей его в современной литературе.

Судьба обнаруживает себя в датах. Битова угораздило родиться в пушкинские даты – в год столетия гибели Пушкина, но при этом почти в день его рождения, с зазором в один день, и тем уже заложена в его судьбе не только связь с Пушкиным, но и установка на преодоление пушкинской смерти. Последний текст в последней пушкинской книге Битова писался с 27 января по 10 февраля 2007 года – дуэль по старому стилю и смерть по-новому, а следом напечатана лермонтовская «Смерть поэта» с почти теми же датами, а в печать книга подписана 27 мая 2007 года, почти в день рождения Пушкина и в день 70-летия Битова. Мы знаем, что это честные даты, их никто не подгонял. Смерть и рождение, смерть человека и рождение текста. Таких попаданий в пушкинскую судьбу в жизни Битова немало. Укажу на одно из них. Как-то в интервью Битов обмолвился о важнейшем событии своей жизни: «Вера приходит, как удар молнии. Мне было 27 лет, и я спускался как раз по лестнице в метро в толпе людей. Неожиданно увидел надпись. Я очень испугался. Она говорила: без Бога жизнь бессмысленна. Я был под землей, но надо мной было будто небо» (Интервью газете «Die Zeit», 2003 год, о том же – в конце «Записок из-за угла»). Это рассказ о втором рождении в духе – но это ведь и сюжет «Пророка», написанного Пушкиным в те же 27 лет («В пустыне мрачной я влачился…», «И Бога глас ко мне воззвал…»). А вот фрагмент из «Пушкинского дома» – рассуждение Левы Одоевцева о трех пророках: «Лева говорит, что люди рождаются и живут непрерывно до двадцати семи лет ‹…› – и в двадцать семь умирают, к двадцати семи годам непрерывное и безмятежное развитие и накопление опыта приводит к такому количественному накоплению, которое приводит к качественному скачку, к осознанию системы мира, к необратимости жизни. С этого момента, говорит далее Лева, человек начинает «ведать, что творит», и «блаженным» уже больше быть не может. Полное сознание подвигает его на единственные поступки, логическая цепь от которых уже ненарушима, и если хоть раз будет нарушена, то это будет означать духовную гибель».

Это Битов о себе или о Пушкине? Или обо всех нас?

Но не все так серьезно – тут открывается и поле для игры, и Битов охотно играет, оформляя ссылки на издание своего «Пушкинского дома» так, как специалисты оформляют ссылки на пушкинские рукописи, хранящиеся в Пушкинском Доме Академии наук: ПД – 230, например. А в «Трудолюбивом Пушкине» у него Пушкин как будто играет в Битова – кто знает Битова, тому легко представить, как могла родиться в его воображении идея описания пушкинского трудового дня, заполненного ничегонеделанием.

Однажды Битов сидел в очереди в унылом казенном доме, в белом коридоре. Дверь кабинета открылась: «Пушкин кто? Кто Пушкин, спрашиваю?» Битов, по свидетельству очевидца, смутился, завис и долго смотрел на женщину в белом халате, пока она не захлопнула дверь… Не только своей судьбой Битов попадает в пушкинскую жизнь, но и Пушкин в переломные минуты вторгается в битовскую жизнь, посылает весточки, знаки присутствия. Любовь Игоря Одоевцева к Пушкину Битов назвал «безответной» – его собственные отношения с Пушкиным построены на взаимности.

Слово дает нам такое счастье и такую муку – переживать чужую жизнь как свою. «Сии листы всю жизнь мою хранят», – сказал Пушкин, и вот по этим листам мы можем читать его жизнь как текст, что и делает Битов всю свою жизнь. Что он выбирает из биографии Пушкина? Или это она его выбирает? В каких своих точках она выбирает именно его, чтобы быть понятой? Благодаря Битову теперь все уже знают про зайца, перебежавшего дорогу Пушкину в декабре 1825 года и тем предотвратившего его участие в восстании на Сенатской площади. Для Битова за анекдотом стоит момент выбора пути, важнейший момент в жизнестроительном деле художника. Но больше всего Битов написал о последнем пушкинском годе и о смерти, читая и смерть как текст и усиливаясь понять пушкинскую жизнь тем единственным способом, каким можно ее понять, – с конца. Подходы тут у него – разные, результаты – неожиданные. Так, неожиданным был результат битовского сопоставления двух независимых текстов – письма Жуковского о последних пушкинских днях и пушкинского описания смерти Петра I. Битов сказал осторожно, что эти параллели «наводят на мысль». Осмелюсь продолжить – они наводят на разные мысли, и, в частности, на ту, что слово, сказанное не всуе, оплачивается жизнью, совпадает с судьбой, получает пророческую силу во времени. Это знал Пушкин, это знает Битов – «такова цена непрерывности текста русской литературы» (Битов, последние слова книги «Моление о чаше. Последний Пушкин»).

В заключение дадим слово самому старшему из битовских героев-пушкинистов – Модесту Одоевцеву:

«Ты царь: живи один. Дорогою свободной

Иди, куда влечет тебя свободный ум…

Ведь не “дорога свободы”, а дорога – свободна!.. Дорогою свободной – иди! Иди – один! Иди той дорогой, которая всегда свободна, – иди свободной дорогой. Я так понимаю, и Блок то же имел в виду, и Пушкин… Куда больше. Понять – можно. Немота нам обеспечена. Она именно затем, чтобы было время понять. Молчание – это тоже слово… Пора и помолчать» («Пушкинский дом», с. 354).

Назад: Прощание

Дальше: Александр Ширвиндт