9. МЫСЛЬ КАК АБСТРАКЦИЯ

Есть мысли у телят?

Я видел, как телята

Хвостами шевелят

И вдаль глядят куда-то.

Агния Барто

Чувствует ли улитка боль?

Я использую в своей научной работе моллюсков, и на этот вопрос мне приходится отвечать регулярно. Как и любые эксперименты на животных, особенно касающиеся их мозга, опыты над морским зайцем Aplysia californica — дело порой брутальное. Аплизия — брюхоногий моллюск, вырастающий за год из небольшой улитки в толстого слизня размером с котенка. Конечно, мы усыпляем своих аплизий раствором магниевой соли перед тем, как проводить над ними какие- либо эксперименты, но человеку в принципе сложно смотреть на вскрытие животного за пределами собственной тарелки и не видеть, что кромсают его самого.

Что на самом деле хочет понять человек, когда спрашивает, больно ли улитке? Ему хочется знать, что бы он чувствовал, если бы сам в этот момент был улиткой. Он представляет себя проснувшимся в теле этого животного, как герой повести "Превращение" Франца Кафки, в полном сознании, но без дара речи. Он пытается увидеть в движениях улитки крик о помощи. Ему чудится страшный экспериментатор со шприцем и ножницами, злорадно хохочущий над его несчастным склизким телом. Человеческая боль — это сложное субъективное ощущение, и интересует нас не то, как улитка физически реагирует на боль, а то, что она при этом испытывает внутри.

Нет никаких сомнений, что улитка не испытывает ощущений подобных нашим. Она не может пытаться издать крик о помощи, потому что у нее нет голосовых связок, лингвистических центров в мозге и представления о том, что такое помощь. Она не может пугаться экспериментатора, потому что она его не видит, не слышит и не ощущает иначе как в форме набора осязательных стимулов. Ее глаза — два мелких пятнышка, способные максимум отличать свет от темноты. Она не в курсе, как выглядит человеческий мир. Она не понимает, где находится, в привычных человеку пространственных или временных категориях. Наше понятие боли к ней неприменимо, как неприменимо понятие оперативной памяти к утюгу.

Но что-то же улитка испытывает? Она реагирует на то, что с ней делают, именно так, как будто ей больно. Убегает, если ее ткнуть, извивается, если ее держать в руке, выпускает облако фиолетовой слизи, если ее долго дергать или вытащить из воды. Значит, все эти опасные стимулы так или иначе в нее проникают. Что бы я чувствовал, если бы ощущал все эти стимулы?

Фундаментальное ограничение восприятия человеком любых других существ состоит в том, что мы стремимся с помощью наблюдений понять о них то, что наблюдению недоступно. Мы можем судить о других только по тому, что они делают. Но интересуют нас не закономерности движения ("если столкнуть Серегу в канаву, он издаст громкий звук"), а скрытый от нас мыслительный процесс ("если столкнуть Серегу в канаву, он сильно разозлится"). Мы не можем наблюдать внутреннее состояние других людей, зато можем наблюдать внутреннее состояние себя. Поэтому мы представляем, что будет, если в канаве окажется не Серега, а мы сами, и какие при этом мы будем издавать звуки. Проделав такую мысленную операцию, мы осознаем, что Серегу, наверное, не надо толкать в канаву.

Но как быть, когда другое живое существо — не Серега, по всем статьям похожий на меня и, вероятно, размышляющий сходным образом, а морской заяц?

Интуитивно человеку кажется, что тело — оболочка, внутри которой сидит независимое от нее сознательное существо. Мы смотрим из своих глаз, как из перископа, слушаем своими ушами, как микрофонами, наблюдаем за сигналами собственных нервных клеток, как будто сидим в театре и смотрим на сцену. Представляя себя Серегой, человек представляет свою личность в его теле. Точно так же, представляя себя улиткой, человек представляет, что сознательное существо из его мозга переехало в новую оболочку и смотрит другой спектакль — но при этом остается самим собой. Испытывает те же ощущения, думает те же мысли, только ничего не может по этому поводу сказать или сделать. Разумеется, от этого человеку становится страшно.

Но если тело улитки — оболочка, в которую принципиально можно установить человеческое сознание, то почему тогда нас не нервирует убийство бактерий? Те, как и улитки, реагируют на то, что с ними делают: избегают опасных веществ и температур, двигаются в сторону света или, наоборот, от него прячутся и так далее. Но если убегающая от укола улитка наводит нас на мысль о том, что она испытывает боль, то убегание бактерии от кислоты мы объясняем просто особенностями ее строения. На каком именно основании мы решаем, у кого есть взгляд изнутри, а у кого нет?

Раньше люди этот гордиев узел рубили с плеча: человек имеет душу, потому что он подобие Бога, а все остальные живые существа — просто механические устройства. Но мне сложно представить современного здравомыслящего человека, который может посмотреть на шимпанзе или даже собаку и решить, что это роботы, которые не испытывают хотя бы отчасти тех же самых ощущений, эмоций и мотиваций, что и мы. В масштабах всего живого мира эти млекопитающие по своему внутреннему строению от нас почти неотличимы. Нет никаких причин полагать, что они не могут бояться или радоваться, страдать или веселиться, что им не может быть больно или приятно, и что эти чувства они испытывают как-то принципиально иначе, чем человек.

Но где именно пролегает эволюционная граница, на которой механические реакции становятся субъективными ощущениями? Каких животных мы можем понять с помощью своего мышления, а какие нашему воображению принципиально недоступны? У кого из животных есть "первое лицо", точка зрения, понятная сидящему у нас в голове человеку?

Когда студенты спрашивают, больно ли улитке, которую я на лекции тыкаю в жабры, я обычно отвечаю, что нет, потому что иначе она бы выпустила свои фиолетовые чернила. Но это просто отговорка. На самом деле, чтобы понять, больно ли улитке, нужно представлять, откуда берется сознание и в чем оно состоит — а это, возможно, самый неоднозначный вопрос, который вообще стоит перед человечеством.

Из чего сделано сознание

Исторически считалось, что сознание, оно же субъективность, оно же душа, есть особая материя, независимая от материального тела. Такая философская позиция называется "дуализм", то есть двойственность: есть материальное, а есть сознательное. Главной фигурой в истории дуализма считается Рене Декарт с его знаменитым утверждением: "Мыслю, следовательно, существую". Вышеупомянутую метафору "сцены", на которой сознание наблюдает происходящий в мозге "спектакль", придумал неистовый критик дуализма Дэниел Деннет и назвал именно в честь Декарта "картезианским театром" (Картезий — латинизированное имя Декарта).

Типичный аргумент против дуализма довольно простой. Если сознание независимо от материи, то как оно может на эту материю влиять, заставляя нас что-то делать? Если оно все же влияет на материю, то не означает ли это, что на материю при этом должны действовать материальные силы? А если на материю со стороны сознания действует материальная сила, то разве не делает это материальным и само сознание? Если же сознание никак не влияет на тело, то зачем оно вообще нужно? Если нет влияния, то сознание никак не отражается на работе мозга, никак не меняет хода мыслей, не влияет на память, эмоции, мотивации и движения — ведь сегодня мы хорошо понимаем, что все эти вещи имеют материальную природу. Если сознание ни на чем не отражается, говорят дуалистам их оппоненты, то как вообще оно могло возникнуть в процессе эволюции?

Противоположность дуализму — физикализм, заявляющий, что никакой двойственности нет. Все материально и все состоит из физических объектов, которые двигаются и взаимодействуют друг с другом физическими силами по физическим законам. Сознание, по мнению типичного физикалиста, — это особый, конкретный, физический признак мозга, верховный главнокомандующий, который у разных животных может там быть или не быть, и благодаря которому мозг этого животного может контролировать сам себя. Главная проблема физикализма — это объяснить, как из движения материальных объектов в мозге возникает субъективное ощущение этого мозга. Многие философы считают эту проблему принципиально неразрешимой и называют ее "трудной проблемой сознания".

Я придерживаюсь точки зрения, пограничной между дуализмом и физикализмом, которая ближе всего к философской школе эпифеноменализма (по части изобретения "-измов" философам нет равных). Эпифеноменалисты считают, что сознание — это не отдельно существующее свойство живого, а побочный продукт какого-то другого свойства. Сама работа мозга в определенных обстоятельствах порождает сознание, которое ни для чего конкретного не нужно, а просто есть. Эпифеноменалистов обычно относят к дуалистам1, потому что для них сознание и мозг — это разные вещи, и в этом я с ними согласен. Но, на мой взгляд, "дуализм" должен заключаться не в разделении материи и сознания, а в разделении материи и информации. Это же касается и всей биологии.

Кусок ДНК и нуклеотиды, из которых он состоит, — это материя. Ген, записанный в этом куске, — это информация. На мой взгляд, это то же самое, что дуализм мозга и сознания. Но разве скажет кто-нибудь, что ген не влияет на ДНК? Только благодаря конкретной последовательности нуклеотидов ДНК может исполнять свою функцию, производить белки, копироваться, распределяться между клетками. Только благодаря своей конфигурации материя приобретает осмысленное направление движения. С точки зрения истории жизни на земле конфигурация первична, а материальная форма вторична — ведь до появления ДНК гены жили в другом носителе, РНК, но точно так же заставляли этот носитель двигаться и размножаться. Информация определяет функцию.

Точно так же и мозг приобретает осмысленность и направление движения за счет своей конфигурации. Причем если конфигурация ДНК — это просто буква за буквой, то конфигурация мозга — это почти бесконечное пространство возможностей. Как мы увидим, на эту конфигурацию влияет каждое событие, происходящее с мозгом за время его существования. Конфигурация мозга, с моей точки зрения, и есть сознание в самом общем смысле, и при желании это понятие можно применять к кому угодно. Вопрос в том, что в силу различий в строении мозга, а значит, и в его конфигурации, у разных животных сознание очевидно ощущает себя по-разному. Это и требует объяснения. Объяснять нужно не что такое сознание, откуда оно взялось и где оно живет (оно живет везде и нигде конкретно), а почему именно наша конфигурация мозга ощущает себя так, как она ощущает, и что вообще значит, что некая система "ощущает себя".

Я согласен с дуалистами в том, что сознание, то есть конфигурацию мозга, можно рассматривать отдельно от самого мозга. Теоретически его можно даже перенести в другой носитель, если только создать искусственный мозг адекватной сложности. Я согласен с физикалистами в том, что, помимо материи, в мозге нет никаких "особых субстанций", как нет никаких особых "генных" субстанций, витающих между нуклеотидами ДНК. С эпифеноменалистами я согласен в том, что решения мозга достигаются физическими способами, а наши субъективные ощущения естественным образом "вырастают" из этих решений.

Но и "картезианский театр" дуалистов, и "трудная проблема сознания" физикалистов мне кажутся надуманными, а в эпифеноменализме мне не нравится полное отрицание какой-либо роли сознания в материальном мире. По-моему, если воспринимать мозг как материю, движимую информацией сквозь время, то меняется само понятие сознания и все вопросы отпадают. Взаимодействуя с окружающим миром, мозг постоянно усваивает информацию, то есть меняет свою конфигурацию. Эта информация не есть сама материя мозга, но неразрывно с ней связана. Вся совокупность этой информации определяет то, что мозг делает в дальнейшем. Наша субъективность тоже продукт этой информации. Как информация в ДНК — это то, что, строго говоря, живет и эволюционирует, так и информация в мозге — это то, что думает и осознает.

Но, чтобы понять, как именно из усвоенной информации в мозге вырастают человеческие ощущения, нам придется для начала прояснить, что такое мозг.

Провода

В документальных фильмах про животных попадается любопытный рефрен. Ползет, допустим, морская звезда по дну морскому, вдруг чует какую-нибудь аппетитную улитку и бросается за ней в погоню, догоняет, опутывает ее своими щупальцами и заживо жрет. "Удивительная сноровка, — заключает ведущий. — Особенно для существа, у которого нет мозга!" Такое в зоологии беспозвоночных встречается даже среди специалистов: я регулярно слышу от коллег по аплизии, что у нее тоже, оказывается, нет мозга. У аплизии, говорят коллеги, не мозг, а ганглии.

На мой взгляд, различия между мозгом и ганглиями никакой принципиальной роли не играют. И человеческий мозг, и ганглии аплизии — это формы существования нервной системы, то есть системы соединенных друг с другом нервных клеток, или нейронов. Мозг — это огромный ком нейронов, а ганглии — это комки чуть поменьше. У нас все слеплено в единую массу, а у аплизии распределено между независимыми островками нервных клеток, соединенных нервами. То же самое с морской звездой: у нее, разумеется, тоже есть нервная система, просто немного другого строения, и ей абсолютно все равно, называем ли мы эту систему мозгом или нет. Короче говоря, я поступаю радикально и ставлю между понятиями "мозг" и "нервная система" знак равенства. Это один и тот же орган, который делает одно и то же у всех животных. Мозг — это система нейронов. Так что именно в нейроне — ключ к пониманию мозга.

КСТАТИ

В нервную ткань — то, из чего состоит мозг, — помимо нейронов, входит еще масса других клеток, объединенных термином "глия". Раньше клетки глии обзывали в учебниках "вспомогательными" (читай — неинтересными), что отражено и в самом слове: "глия" (γλία) — буквально "клей" по-гречески.

Сегодня модно глию уважать. Как выяснилось в последние годы, глия принимает активное участие в работе мозга. Например, она может регулировать работу тех или иных нейронных ансамблей, выделяя в нужный момент гормоны и резервные питательные вещества, так что без участия глии, например, не будет правильно работать долгосрочная память2–4.

Глия же в человеческом мозге отвечает за внешнюю политику. Наш мозг частично изолирован от остального тела, как в клетке ядро частично изолировано от цитоплазмы. У мозга, например, своя иммунная система, состоящая из клеток микроглии, чье название звучит забавно, если учесть, что микроглия ("маленькая глия") — это как бы элитная гвардия макрофагов ("больших пожирателей"). Макрофаги — типичные иммунные клетки, патрулирующие кровь на предмет незваных бактерий в остальном теле, а микроглия исполняет сходную функцию на территории нервной системы5, 6.

В мозге даже есть собственная, внутренняя альтернатива крови — спинномозговая жидкость. Кровеносные же сосуды, проходящие через мозг, плотно опутаны отростками клеток глии, так что все, что попадает из крови в мозг, проходит через строжайший таможенный контроль. Эта стена между мозгом и телом называется гематоэнцефалическим барьером. Он защищает мозг от вредных веществ, инфекций и в некоторых случаях — даже собственных гормонов организма7.

На рисунках в учебниках нейроны напоминают провода. Это клетки с длинными отростками, несущие электрический разряд в определенном направлении. Одни отростки — дендриты — несут входящие сигналы, другие — аксоны — несут исходящие сигналы. Нейроны соединяются друг с другом и передают друг другу электрический сигнал. Получается как бы несколько удлинителей, воткнутых один в другой.

На самом деле нейроны отличаются от проводов по нескольким статьям. Во-первых, в проводе электричество движется по металлической сердцевине, а в нейроне оно движется по мембране, то есть как бы по оболочке провода8. Во-вторых, в проводе ток течет непрерывно в одном направлении (при постоянном токе) либо волнообразно болтается туда- сюда (при переменном токе), тогда как по мембране нейрона бегут отдельные "разряды", из-за чего нейронный поток электричества напоминает скорее азбуку Морзе. Только вместо точек и тире — одинаковые точки, отстукиваемые с разной частотой (о том, как это получается, поговорим чуть позже).

Электричество — самое заметное свойство нейрона. Но на самом деле в электрических разрядах, бегущих по мембране клетки, нет ничего необычного. Точно такие же электрические импульсы используются, например, клетками поджелудочной железы, которые производят инсулин — гормон, контролирующий сахар в крови. Когда эти клетки чувствуют повышение концентрации сахара, они разряжаются точно так же, как нейроны, и в результате выбрасывают свой гормон в кровь9. Электрические разряды есть и у живых существ, вообще не имеющих нервной системы. Например, инфузория-трубач (пресноводное одноклеточное существо впечатляющей сложности и размеров — оно существенно крупнее многих многоклеточных животных) умеет резко сокращаться от прикосновения. Это опять-таки достигается разрядом, пробегающим по мембране инфузории, если ее потревожить10, 11. У губок, единственной крупной группы животных без нервной системы, электрическими волнами осуществляется координация потока воды и межклеточного обмена пищей12. Даже растения отправляют разрядами тока сообщения в пределах организма, например, реагируя на атаку гусеницы централизованным производством ядовитых веществ13. В любой ситуации, когда сигнал нужно быстро передать на большое расстояние, живые существа пользуются мембранным электричеством. Так что уникальность нейрона в чем-то другом.

Мозг без электричества представить в принципе можно, просто он будет очень медленным. Без чего невозможно представить мозг, так это без синапсов. Именно синапсы, соединения между нейронами, определяют уникальные свойства нервной системы. Синапсы бывают двух типов, но знаменит из них только один, причем на первый взгляд совершенно не очевидно почему. Большинство синапсов в нервной системе называются химическими, меньшинство — электрическими.

Электрический синапс — это как раз удлинитель, воткнутый в другой удлинитель. Между двумя мембранами двух нейронов устанавливается прямой физический контакт с белковыми порами, пронизывающими обе мембраны. В результате электрический сигнал напрямую перескакивает из одного нейрона в следующий и продолжает движение.

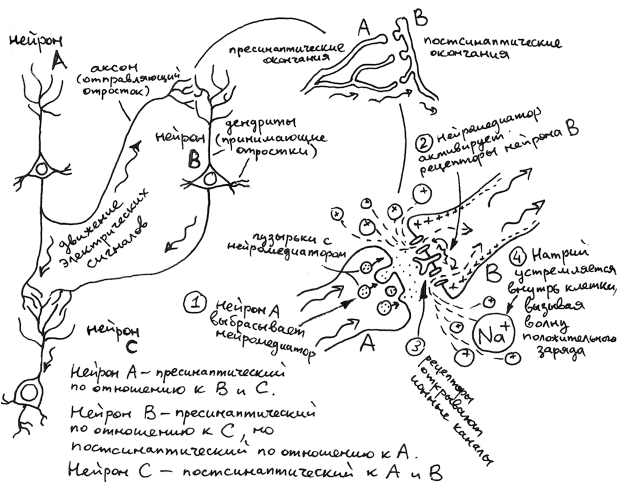

В химическом же синапсе отростки двух нейронов сближаются, но не слипаются мембранами. Между ними остается небольшое расстояние, называемое синаптической щелью. Поэтому электрический импульс не может просто "перескочить". Для этого требуется посредник, преодолевающий пространство синаптической щели и доставляющий сигнал от нейрона к нейрону. В качестве такого посредника выступают простые химические молекулы, называемые нейромедиаторами. Они выбрасываются окончанием клетки, по которой разряд приходит в синапс (этот нейрон называется, соответственно, пресинаптическим), и принимаются окончанием следующего нейрона (он называется постсинаптическим). Почти любой нейрон выступает в качестве постсинаптического по отношению к "входящим" сигналам и одновременно пресинаптическим по отношению к "исходящим".

На первый взгляд, само существование химических синапсов кажется нелогичным. "Химически" общаются между собой клетки за пределами нервной системы. Обычная клетка, чтобы послать сигнал, выделяет в раствор сигнальные молекулы, которые лениво плывут по этому раствору и в конце концов доплывают до других клеток, которые их улавливают (так работают гормоны и многие другие похожие вещества). Казалось бы, весь смысл проведения электричества по мембране — это скорость, которой таким "химическим" способом не достичь. Зачем же тогда останавливать этот сверхбыстрый сигнал на каждом перекрестке, заставляя его превращаться в обычный, стандартный, медленный "химический" сигнал, ничем принципиальным не отличающийся от выделения гормона? Почему бы не соединить все нейроны электрическими синапсами?

Электрические синапсы могли бы быть ценнее, если бы смысл мозга заключался в быстрой передаче сигналов от органов чувств к мышцам. Вероятно, в этом и состояла изначальная эволюционная функция нервной системы: многоклеточному животному в поисках пищи необходимо быстро координировать работу далеких друг от друга частей тела. У самых простых животных, медуз например, такое проведение сигнала и сегодня можно назвать главной функцией мозга14. Но почти у всех остальных современных групп гораздо важнее становится не само соединение органов чувств с мышцами, а то, что происходит посередине. В такой ситуации химические синапсы приобретают смысл, очевидный любому специалисту по вычислительным машинам.

Цифровые компьютеры, как и мозг, работают при помощи электрических сигналов. Но вычисления в них возможны не столько благодаря металлам — проводникам электричества, сколько благодаря кремнию, полупроводнику, через который электричество проходит по-разному, в зависимости от условий. Благодаря этому свойству кремниевые полупроводники позволяют процессорам совершать логические операции. Основной элемент строения процессора — кремниевый транзистор.

Существуют разные типы транзисторов, но в простейшем случае это микроскопическое устройство, в которое поступают два электрических сигнала, а выходит один. Первый из входящих сигналов воздействует на кремниевый полупроводник в транзисторе таким образом, что тот начинает проводить электричество, и это позволяет пройти второму сигналу, который выходит из транзистора и продолжает движение по электрической цепи. В отсутствие же первого сигнала полупроводник электричество не проводит и второй сигнал не вызывает исходящего. То есть для того, чтобы транзистор стал транслировать сигнал, он должен получать оба сигнала одновременно. А это означает, что транзистор благодаря своей кремниевой начинке совершает логическую операцию обобщения двух сигналов в один. В комбинациях из миллиардов таких логических операций и состоит работа цифрового компьютера.

По той же причине, по которой кремний лежит в основе современных технологий, химические синапсы составляют главный элемент строения мозга. Дело не в том, что такие синапсы лучше проводят электричество, а в том, что они проводят его по-разному.

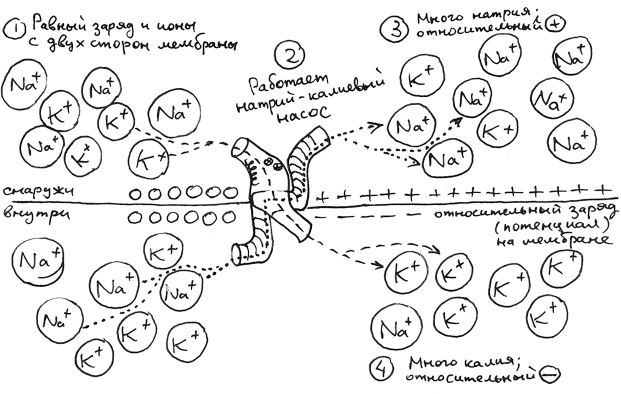

Самая дорогая деталь

У млекопитающих порядка половины энергобюджета организма уходит на работу всего одного белка, имеющегося в мембране каждой клетки15. Вдумайтесь: половина того, что вы едите и вдыхаете, расходуется на один-единственный вид молекул, так называемый натрий-калиевый насос. Его можно представить себе как шлюз, который поднимает корабль от подножья водопада к его вершине, то есть в сторону, противоположную естественному движению. Свалиться с водопада вниз можно самопроизвольно, то есть без затрат энергии, но для работы шлюза энергию нужно потратить. Натрий-калиевый насос точно так же двигает калий и натрий в неестественном направлении, что стоит нам огромных затрат.

КСТАТИ

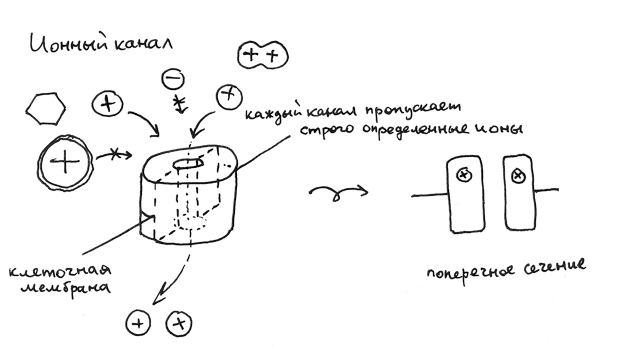

Металлы, такие как калий, натрий и кальций, в водном растворе обычно существуют в виде положительных ионов. Ионы — это заряженные атомы, то есть атомы с перманентно оторванным или лишним электроном. В случае металлов электрон у атомов оторван, из-за чего их заряд становится положительным, то есть натрий или калий можно представить как свободно плавающие "плюсы". Но если электроны (свободно плавающие "минусы") всегда одинаковые, то разные ионы с одним и тем же зарядом могут быть разными химическими элементами, а значит, их можно отличить друг от друга. Этим занимаются белки, называемые ионными каналами и ионными насосами. Оба этих типа белков "настроены" на определенный ион и могут переносить его через мембрану. Каналы — это просто фильтры, пассивно пропускающие свой ион оттуда, где его много, туда, где его мало. Бывают каналы, которые открыты постоянно, бывают такие, которые открываются по сигналу. В отличие от каналов, насосы активно качают ионы, тратя при этом энергию, но зато могут двигать ионы туда, куда те самопроизвольно двигаться не хотят, то есть туда, где их и так много.

Каждый "цикл" шлюза-насоса закачивает внутрь клетки два иона калия, выкачивает наружу три иона натрия и съедает одну молекулу АТФ — как помнит читатель, это наша главная молекулярная "энерговалюта". В результате снаружи клетки становится больше натрия, а внутри — больше калия. Но из-за разного количества "плюсов", качаемых в разные стороны, наружная сторона мембраны становится к тому же еще более положительно заряженной, чем внутренняя. То есть снаружи теперь много натрия и относительный "плюс", а внутри много калия и относительный "минус" — такие относительные заряды еще называют потенциалами. На мембране благодаря натрий-калиевому насосу возникает напряжение, которое постоянно тянет натрий внутрь. А клетка его туда не пускает.

Такое "натриевое напряжение" — одно из самых фундаментальных качеств всех живых организмов на Земле, корнями уходящее, по-видимому, к самому происхождению жизни. Жидкости, омывающие наши клетки, от крови до межклеточного вещества, богаты натрием, как морская вода. Цитоплазма же любой клетки, от бактериальной до человеческой, преимущественно "калиевая". Некоторые ученые считают, что клетки изначально появились где-то, где было больше калия, и при выходе в "натриевую" морскую воду были вынуждены искусственно воссоздавать у себя внутри привычную ионную среду, выкачивая натрий наружу и закачивая калий внутрь16.

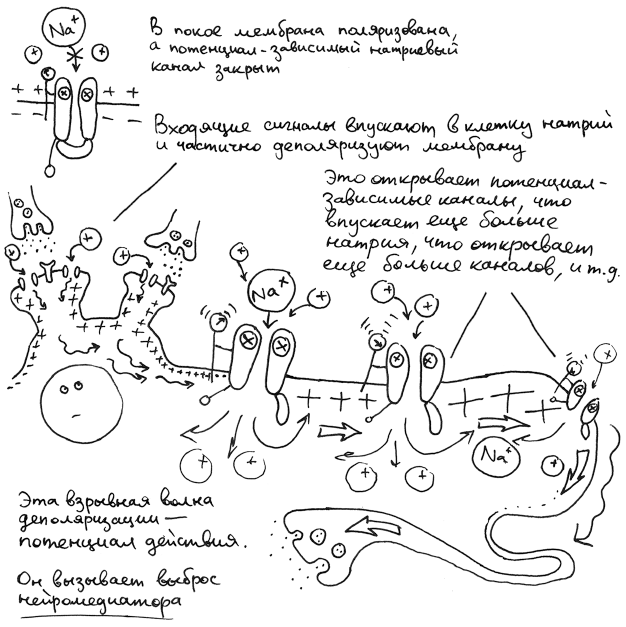

Так или иначе, в сегодняшних клетках постоянное натриевое напряжение нужно не просто для комфортной клеточной жизнедеятельности, а само по себе. У нас оно играет роль натянутой струны, на которой благодаря ее натянутости можно что-то сыграть. Натрий постоянно толпится возле мембраны, пытаясь проникнуть внутрь клетки, поэтому, если на мгновение приоткрыть ему дверь, сквозь мембрану устремляется мощная струя его положительного заряда. Даже если дверь тут же захлопнуть, этот импульс волной распространяется по внутренней поверхности мембраны, быстро нейтрализуя ее "минус" до тех пор, пока натрий не рассеется по клетке и не будет выкачан наружу натрий-калиевым насосом. Такие короткие импульсы, вызывающие в мембране разбегающиеся всполохи заряда, используются многими клетками для передачи сигналов из одной части клетки в другую. Но у некоторых клеток, и в частности у нейронов, есть еще один трюк, который поднимает эту идею на новую высоту: потенциал действия.

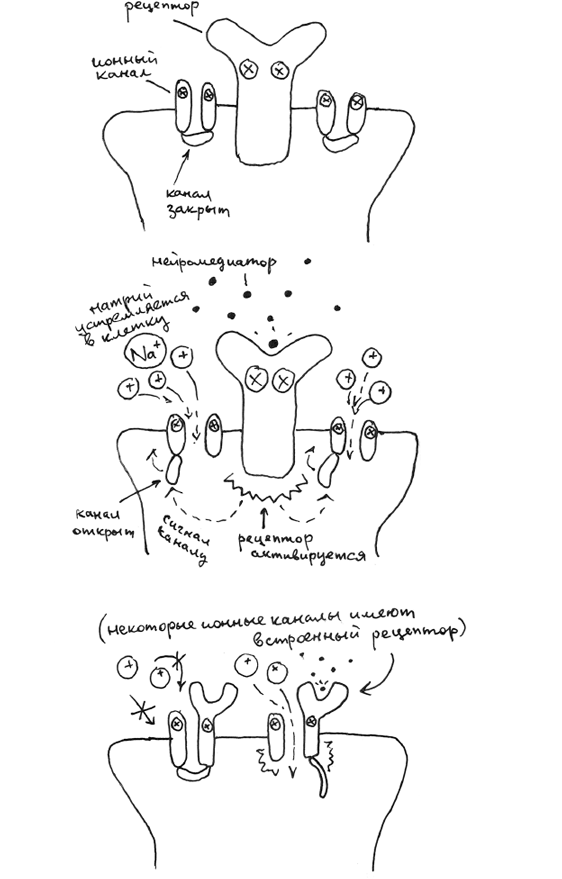

Выстрел голосованием

Типичный нейромедиатор, выброшенный в синаптическую щель, доплывает до "принимающего", или постсинаптического, нейрона, и открывает там натриевые каналы. Эти каналы как раз и напоминают захлопнутую дверь, которую нейромедиатор временно приоткрывает. Внутрь клетки устремляется натрий, и волна положительного заряда растекается по внутренней стороне ее мембраны. Но нейромедиатор поступает в синаптическую щель не постоянным потоком, а небольшими облачками, выпущенными окончанием предыдущего нейрона. Нейромедиатор быстро утекает из синапса, зачастую впитываясь только что испустившей его пресинаптической клеткой для повторного использования. Так что дверь ионного канала приоткрывается всего на несколько милли- секунд, после чего она снова захлопывается. В результате струя натрия в клетку обрывается и вызванная им волна положительного заряда быстро затухает, не сильно продвинувшись вглубь нейрона. Усердно пыхтящий натрий-калиевый насос возвращает все на свои места.

Но что будет, если нервная клетка принимает нейромедиаторы от нескольких нейронов одновременно? Чем больше у нее "входящих соединений", тем сильнее ее бомбардируют нейромедиаторами, тем больше в нее впускается натрия и тем сильнее суммарная волна положительного заряда, растекающаяся по клетке. Того же самого эффекта можно достичь, если лупить нейромедиатором по одному и тому же синапсу, но с огромной частотой — так, что натриевая волна не будет успевать затухать, а будет продолжать нарастать.

И вот тут, с нарастающей натриевой волной, в дело вступает тот самый фирменный трюк нейрона, исполняемый одной из важнейших молекул в нашей нервной системе. Называется эта молекула, к сожалению, предельно банально: потенциал-зависимый натриевый канал.

КСТАТИ

Ядовитая рыба фугу — знаменитый японский деликатес для любителей острых ощущений. Ее можно есть, если особым образом разделать, но стоит повару чуть промахнуться, и исход для едока может оказаться смертельным. Приготовление фугу жестко контролируется: поварам нужно получать специальную лицензию, а употребление печени (самой ядовитой части, которую знатоки, разумеется, считают самой вкусной) вообще запрещено.

Яд рыбы фугу называется тетродотоксин. Это вещество блокирует потенциал-зависимые натриевые каналы, тем самым предотвращая нервные и мышечные импульсы (сокращение мышц во многом похоже на возбуждение нейронов). Умирает человек обычно от паралича дыхательных мышц.

История с фугу и тетродотоксином любопытна в первую очередь тем, что от него не умирает сама рыба, которая, конечно, тоже не может жить без нервной системы и мышц, а значит — без потенциал-зависимых натриевых каналов. Разгадка в том, что у фугу в генах этих каналов есть мутация, делающая их нечувствительными к яду17. Сам же тетродотоксин производится не организмом рыбы, а бактериями, которых рыба поедает. То есть эволюционно предки фугу, по-видимому, сначала пытались обезвредить какую-то ядовитую пищу, содержащую тетродотоксиновые бактерии, и в итоге получили возможность приспособить эти бактерии для самообороны.

Но самое интересное в том, что ровно так же поступают по крайней мере несколько животных независимо друг от друга. Очень похожие мутации в генах натриевых каналов обнаружены, например, у некоторых моллюсков и змей, которые, как и фугу, пользуются микроорганизмами с тетродотоксином, чтобы самим быть ядовитыми18. Поскольку все эти мутации происходили независимо и многократно, а у неядовитых животных не встречаются, создается впечатление, что тетродотоксин — это универсальный противоживотный яд, который в принципе легко найти среди микроорганизмов, но которым среди животных почти никто не может пользоваться, кроме отдельных мутантов натриевого канала. Те же обретают в результате своей мутации доступ к мощному бактериальному оружию. Это прекрасный пример конвергентной эволюции, при которой разные тропы ведут к одной и той же идее.

С "натриевым каналом" в названии все понятно: как и "двери", открываемые нейромедиаторами, этот белок впускает натрий внутрь клетки. Но ключевое свойство этого конкретного канала — его потенциал-зависимость, то есть зависимость от напряжения на мембране. Эти каналы открываются не нейромедиатором, а самой мембраной, в которой они сидят. Стоит мембране (в норме отрицательно заряженной изнутри) впустить в клетку достаточное количество натрия, как раскрываются потенциал-зависимые каналы и впускают в клетку еще больше натрия, что раскрывает еще больше потенциал-зависимых каналов — и так продолжается до тех пор, пока эти каналы не захлопнутся самопроизвольно, обрубая натриевый ток. Весь процесс занимает считаные миллисекунды, но в это мгновение отрицательный заряд с внутренней стороны мембраны вдруг резко становится положительным.

Обычно потенциал-зависимые каналы сконцентрированы на некотором удалении от "принимающих" синапсов, поэтому натриевая волна, вызванная нейромедиаторами, до них доходит не сразу, а только если достаточное количество синапсов работает одновременно с достаточной частотой. Но стоит суммарной волне положительного заряда разрастись до размеров, при которых она достигает потенциал-зависимых натриевых каналов, как те разом и настежь распахивают свои натриевые двери и превращают волну в лавину. Эту лавину уже не остановить. Натрий хлещет сквозь мембрану, вызывая взрывную нейтрализацию, которая почти мгновенно охватывает всю клетку и все ее отростки. Этот взрывной эффект и называется потенциалом действия. Через мгновение потенциал-зависимые натриевые каналы спонтанно захлопнутся, и клетка быстро вернется к своему исходному состоянию. Но пробежавший по ней "натриевый взрыв", потенциал действия, приводит к главному — и, по сути, единственному — действию, на которое способен нейрон: выбросу нейромедиаторов во все его "исходящие" синапсы.

Цикл замкнулся: мы проследили движение нервного импульса от синапса до синапса. Нейромедиатор, выброшенный клеткой №1, впустил в клетку №2 немного натрия. При достаточном количестве впущенного натрия в клетке №2 активируются потенциал-зависимые натриевые каналы и впускают очень много натрия, то есть вызывают потенциал действия. В результате клетка №2 тоже стреляет нейромедиатором в следующую клетку №3 и так далее. В английском языке при потенциале действия так и говорят: neuron fires, "нейрон стреляет".

Синапс может быть любой силы. Но потенциал действия всегда одинаковый. Каждое синаптическое соединение между двумя нейронами может усиливаться или ослабляться, что соответствует большему или меньшему количеству натрия, запускаемого в клетку B "выстрелом" из клетки A. Достигаться такие изменения могут разными способами. Например, клетка А может регулировать количество нейромедиатора, содержащегося в каждом "выстреле". Клетка B, в свою очередь, может менять на "принимающей" мембране количество белков-рецепторов, "мишеней" нейромедиатора, и тем самым тоже влиять на силу сигнала, передаваемого через отдельно взятый синапс. В общем, каждый нейрон получает с разных сторон сигналы разной силы. Но стоит всем разнообразным сигналам достичь в совокупности нужного порога, как их сминает одной и той же лавиной потенциала действия. Этот одинаковый потенциал действия — одинаковая команда к выбросу всех заготовленных нейромедиаторов из всех окончаний. Это одна и та же команда "Пли!", которая одновременно достигает всех имеющихся в нейроне "пушек" независимо от того, сколько в них "зяряда". Нейрон не может сначала выбросить немножко нейромедиатора из одной половины своих окончаний, а потом еще чуть-чуть из другой половины. Он либо молчит, либо выстреливает всем, что заряжено, изо всех окончаний.

У человека каждый нейрон постоянно получает сигналы от тысяч других нейронов. Все эти тысячи сигналов разной силы складываются, и при достижении определенного порога по всему нейрону раздается команда "Пли!". Входящие соединения как бы "голосуют" за потенциал действия, причем в зависимости от силы каждого синапса меняется его вклад в общее решение. Потенциал-зависимые натриевые каналы решают исход голосования: это они определяют порог, при котором тишина превращается в выстрел. То есть смысл потенциала действия — это превращение массы аналоговых сигналов в единый дискретный, или цифровой, сигнал.

КСТАТИ

Электрические сигналы в клетках хороши тем, что за ними относительно легко наблюдать в реальном времени: нужно просто проткнуть мембрану тонким электродом. В исследованиях, проводимых в нашей лаборатории, этому особенно способствуют крупные размеры нейронов аплизии (их видно невооруженным глазом). Колебания заряда под мембраной записываются в виде графика, напоминающего кардиограмму, но параллельно выводятся на динамик и превращаются в звуковую волну. Это сложно объяснить, но с динамиком работать проще, чем в тишине, — опытный электрофизиолог может на слух отличить здоровый нейрон от неправильно шумящего.

Активные нейроны обычно стреляют не одиночными потенциалами действия, а целыми очередями — весь цикл "нейромедиатор — потенциал действия — нейромедиатор" занимает миллисекунды, так что клетка быстро "перезаряжается" и стреляет снова, если ее продолжать стимулировать. Каждый потенциал действия на экране выглядит как большой острый пик: он резко взлетает вверх и резко падает вниз, из-за чего потенциалы действия еще называют "спайками", то есть "шипами". Но звучит потенциал действия как низкий, глухой удар, напоминающий удар бас-барабана. Чем активнее нейрон, тем быстрее он грохочет своим карданным валом. Со временем разные частоты и даже тембры ударов начинают казаться голосами — то ленивыми, то энергичными, то хлипкими и болезненными, то уверенными и возмущенными. Как и у любого отдельно взятого животного, у любого отдельно взятого нейрона свой характер.

В чем смысл нейрона? Если бы он был проводом, то синапсы вообще были бы не нужны. Собственно, в нервах их и нет. Нервы — это как раз высокоскоростные трассы передачи сигнала, и состоят они из очень длинных отростков одних и тех же клеток, не прерывающихся синапсами и нейромедиаторами. В одном и том же нерве могут быть сведены отростки тысяч клеток, но сигнал по ним бежит всегда в пределах клетки, а не между ними. Такие отростки достигают огромной длины: например, у нейронов седалищного нерва, живущих в спинном мозге, они должны дорастать аж до кончиков пальцев на ноге.

Но основную часть мозга составляют не нервы, а сети нейронов, соединенных астрономическим количеством синапсов, причем синапсов именно химических, "прерывистых", а не электрических, по которым сигнал может бежать без остановки. Задача типичного нейрона — не просто провести сигнал. Его главная функция — обобщение. Каждый нейрон принимает тысячу разнообразных входящих соединений, а сам отправляет одно и тот же сообщение по тысяче исходящих каналов. Каждое отдельно взятое соединение и каждое отдельно взятое сообщение значат мало, но их совокупность, их частота, их сила, иными словами, их паттерн порождает нечто, к чему не сводится ни одно из них. Смысл нейрона — в эмерджентности информации на выходе по отношению к информации на входе.

Нейроны передают информацию по цепи одной и той же азбукой Морзе, состоящей из потенциалов действия, "стреляющих" с разной частотой. Но с продвижением по цепи синапсов эта информация меняет значение. Каждый следующий нейрон отражает очередью своих выстрелов все более и более сложные закономерности. Информация, которую он несет, становится более общей, более отрешенной от деталей, более абстрактной. В этой абстракции и заключается смысл нейрона, а как мы увидим в дальнейшем, и всего мозга. Любое действие, любой рефлекс, любая мысль сводятся к обобщению.

Обобщение как базовая математическая операция сближает нашу нервную систему с цифровым компьютером19. Похожую функцию, только сильно упрощенную, в процессорах исполняют транзисторы — микроскопические детали микрочипа, которых там десятки миллионов на квадратный миллиметр. Типичный транзистор получает два входящих сигнала, а дальше по цепи отправляет один исходящий, совершая тем самым элементарную операцию обобщения. К этой операции сводятся любые, даже самые сложные вычисления, производимые компьютерами. Но у нейронов, помимо способности обобщать, есть еще одно свойство, которого у транзисторов нет: они хранят в себе память о прошлом.

Иллюзия прошлого

Один из эпизодов телесериала "Черное зеркало" вертится вокруг технологии, позволяющей копаться в памяти другого человека и даже выводить сцены из его прошлого на экран специального телевизора. Героиня эпизода, страховой агент, пользуется таким устройством для расследования несчастного случая и случайно натыкается в воспоминаниях второй героини на нечто ужасное. Это ужасное проецируется из головы второй героини на экран телевизора в виде мутного видеоролика, и страховой агент видит то, что не должна была увидеть. Следует драма.

Мы представляем себе собственную память как память компьютера. Память можно скачать и закачать, ее можно скопировать, удалить, вывести на экран. Мы смотрим на память как на вещь, которая лежит в конкретном месте и которую можно из этого места взять и переложить в другое место. Даже если мы знаем, что файл на экране компьютера — это его виртуальная иконка, мы все равно понимаем, что где-то на жестком диске есть место, на которое можно указать и сказать: "Вот этот файл". Этот файл не изменится в зависимости от того, на каком устройстве его открывать. Он существует сам по себе. Так мы представляем и собственные воспоминания. Лучше всего это отражено в научной фантастике: помимо "Черного зеркала", можно, например, вспомнить, замечательный киберпанк-боевик 1995 г. "Джонни-мнемоник" по одноименному рассказу Уильяма Гибсона, в котором герой Киану Ривза выступает в качестве живой флешки (весь сюжет основан на том, что у Джонни-мнемоника в голове умещается 80 гигабайт информации, а ему — о ужас! — пытаются туда закачать 320 гигабайт. По современным меркам все это смешные объемы, умещающиеся на USB-накопителе размером с монету). Подобное представление о памяти встречается и в фэнтези: в "Гарри Поттере", например, есть магический артефакт "Омут памяти", в котором можно сохранять сокровенные воспоминания для дальнейшего просмотра любопытными школьниками.

Компьютерная память гораздо понятнее, чем человеческая, поэтому велико искушение смотреть и на нашу память как на файлы, аудиозаписи и видеоролики. Но если задуматься о том, что мы помним, то становится понятно, что наша память так не работает.

Попробуйте не смотреть влево, а вместо этого вспомнить как можно больше предметов с левой стороны. Если только вы не сидите у белой стены, я гарантирую, что вы забудете по крайней мере половину из того, что могли бы вспомнить. Эту игру, "не смотри влево", придумала одна моя студентка, которая таким образом наблюдала за собой в течение недели. Главный ее вывод: мы недооцениваем забытое. Ей всегда казалось, что она знает, понимает и помнит все вокруг, но это неизменно оказывалось иллюзией. На самом деле она помнила только те предметы, с которыми раньше взаимодействовала и на которые обращала внимание.

Этот феномен хорошо известен и в научной литературе: можно всю жизнь на что-то смотреть и при этом совершенно не помнить, как оно выглядит. Люди, например, отвратительно помнят, как выглядят дорожные знаки или деньги, хотя об этом и не подозревают. В экспериментах на такую тему большинство добровольцев изначально думают, что без труда воспроизведут монету в один цент, но приходят в ужас, когда им потом показывают оригинал20. Нам всегда кажется, что мы помним больше, чем мы помним на самом деле. В этом легко убедиться, если попробовать по памяти нарисовать, скажем, карту мира или утку. В голове они могут выглядеть кристально четко, но стоит вам начать водить ручкой по бумаге, как выяснится, что вы совершенно не помните береговую линию Южной Америки или пропорции утиного клюва.

Конечно, если вы специалист по аргентинскому флоту или по питанию водоплавающих птиц, ваши шансы вспомнить больше деталей увеличиваются. Но в этом-то и суть: мы не просто запоминаем свойства окружающего мира. Мы запоминаем свои взаимодействия с этими свойствами. Воспоминания не записываются на носитель-пустышку — они проходят через призму нашего внимания и восприятия, которые, в свою очередь, сформированы образованием, воспитанием, языком — иначе говоря, предыдущими воспоминаниями. Новые воспоминания всегда привязываются к другим, уже имеющимся. Древние греки об этом знали и даже пользовались специальной техникой запоминания, называемой "дворцом памяти". Идея в том, что нужно вообразить дворец с множеством комнат, стеллажей и полок, а затем представить, что вы кладете то, что хотите запомнить, на ту или иную полку в той или иной комнате. Фактически это искусственно создаваемый "каркас", на который удобно крепить новые воспоминания. Но в той или иной степени все мы носим в голове собственный "дворец памяти", который постоянно расширяем. Биологу проще запомнить информацию про гены и белки, которая для неспециалиста звучит тарабарщиной, а пианисту проще запомнить фортепианный концерт, из которого средний человек не воспроизведет даже мелодию. Монета в один цент запоминается плохо именно потому, что она ни с чем не связана и не играет в нашей жизни никакой роли — взаимное расположение разных элементов дизайна ни на что не влияет и ни о чем не говорит. Память не абсолютна, а относительна.

Если бы наша память работала как видеокамера, то нам было бы совершенно все равно, что запоминать. Но лица, например, запоминаются несопоставимо лучше, чем снежинки или абстрактные формы21. Начало и конец запоминаются лучше, чем середина22. Необычные или эмоционально заряженные вещи запоминаются лучше, чем банальные23. Мы запоминаем то, что воспринимаем, а воспринимаем мы далеко не все, что видим.

В своей крайней форме этот феномен известен как "слепота невнимания". Есть, например, гениальная социальная реклама лондонского общественного транспорта, основанная на психологическом исследовании 1999 г.24 В ней две команды баскетболистов быстро пасуют мяч, и зрителю предлагается сосчитать количество пасов между игроками в белом. Если вы не знаете, о чем я рассказываю, то рекомендую прямо сейчас отложить книгу и загуглить "Transport for London awareness test", потому что дальше будут спойлеры и смотреть станет не так интересно. Так вот, спойлер: на самом деле смысл видео не в подсчете пасов, а в том, что, пока вы их усердно считаете, среди баскетболистов появляется человек в костюме медведя и, пританцовывая, не спеша прогуливается из одного угла экрана в другой. Я показываю этот ролик сотням людей, и пока медведя с первого раза не заметил ни один. "Если не обращать внимание, можно многое пропустить, — объясняет текст на экране. — Следите за велосипедистами".

Короче говоря, воспоминание — не просто отражение реальности, а его преломление нашим собственным восприятием, сохраненное в координатах нашего собственного сознания. В видеоролике все изображения имеют одинаковую природу: и снежинки, и лица, и автомобили состоят из одних и тех же пикселей, и больше не из чего. Мы же можем видеть автомобиль, можем — автомобиль марки "Тойота", а можем — автомобиль марки "Тойота", принадлежащий бывшей жене, и все это совершенно разные мысленные конструкции, отражающие не просто момент запоминания, а всю нашу предыдущую жизнь. Поэтому представить себе реализацию сюжета "Черного зеркала" на практике очень трудно. "Просмотреть" свою память я могу только в связи со всем остальным, что есть у меня в голове, а значит, для этого нужна именно моя голова25, 26.

Что такое память

Главное, что мешает нам правильно понимать собственную память, это то, что компьютерная память — вещь, а наша — связь между вещами. Информация, заложенная в отдельном файле, имеет физические координаты, границы и смысл в отрыве от остальных файлов. Информация, заложенная в отдельном воспоминании, без остальных воспоминаний смысла не имеет. Дзен нашей памяти заключается в том, что никакое наше воспоминание не существует само по себе, а всегда отражает связь между предыдущими воспоминаниями.

Словом "воспоминание" обычно описывают только один из типов нашей памяти, называемый в науке эпизодической или автобиографической. Эпизодическая память — это память об эпизоде из прошлого. Допустим, вы помните, как сидели с симпатичным молодым человеком в кафе и разговаривали о Рене Декарте. Пока вы там сидели, ваш мозг получал одновременно несколько параллельных потоков информации извне: слуховая кора анализировала частоты колеблющегося воздуха, зрительная кора регистрировала приглушенный свет и деревянные столы, по обонятельному нерву транслировался запах кофе, разбитый на молекулярные компоненты, а языковые центры усваивали структуру предложений вашей интеллектуальной беседы. В чем заключается воспоминание об этой чудной встрече? Именно в том, что все эти отдельно взятые нити опыта связаны между собой в единый узелок. Если потянуть за одну из нитей, то можно восстановить всю связку: так, запах кофе может вызвать в памяти сцену из прошлого. Эпизодическая память работает путем реактивации тех же самых участков мозга, которые были активны при ее записи. Это не значит, что в других ситуациях эти участки ничего не делают. Просто память состоит не в самой работе участка, а в том, что конкретно эти участки конкретно в этой ситуации работали одновременно8.

Есть и другие формы памяти, которые "воспоминаниями" мы обычно не называем, но которые сводятся все к той же идее усиленной связи между имеющимися элементами. Например, навыки в научной терминологии считаются формой памяти, ведь это нечто усвоенное организмом из внешней среды, а не заложенное в нем от природы. Как и эпизодическая память, навык отражает связь между вещами, только в первом случае это связь между разными элементами опыта, а во втором — связь между действием и его результатом. Например, обучаясь игре на фортепиано, мы запоминаем, какие движения пальцев приводят к тем или иным звукам, и постепенно усиливаем связь между искомым звуком и правильным движением. Точно так же работают любые привычки, привязанности и зависимости — все это разные формы памяти, заключающиеся в связи между нужным результатом и подходящим действием.

Пожалуй, лучшей иллюстрацией того, что память не вещь, а связь между вещами, служит язык. Человек, выросший в лесу среди зверей, разговаривать не умеет, так что все, что мы знаем про свой язык, мы тоже когда-то запомнили. На первый взгляд, эта память состоит в связи слов с их смыслом, и это действительно часть знания языка. Мы запоминаем, что слово "мама" связано с видом, звучанием и запахом конкретной мамы. Но из чего у нас в голове состоит слово "мама"? Из двух слогов "ма". То есть для запоминания слова "мама" надо запомнить, что слог "ма" связан с таким же слогом "ма", а не с другим слогом "ра". А слог "ма" можно запомнить либо как связь между частотами и амплитудами колебаний барабанной перепонки, либо как связь между двумя черными символами на белой поверхности (это если мы учим новый язык, уже зная его алфавит).

Любую память можно представить как разветвленную систему гиперссылок, в конечном итоге ведущую к органам чувств. Видеокамера — это как бы глаз, запоминающий изображение на собственной сетчатке. Мы же запоминаем не то, что видят органы чувств, а то, как мозг структурирует эту информацию, соединяя ее в единую систему.

Поэтому неудивительно, что главный физический носитель памяти в мозге — это синапс, который и представляет собой не что иное, как соединение.

Искусство втягивать

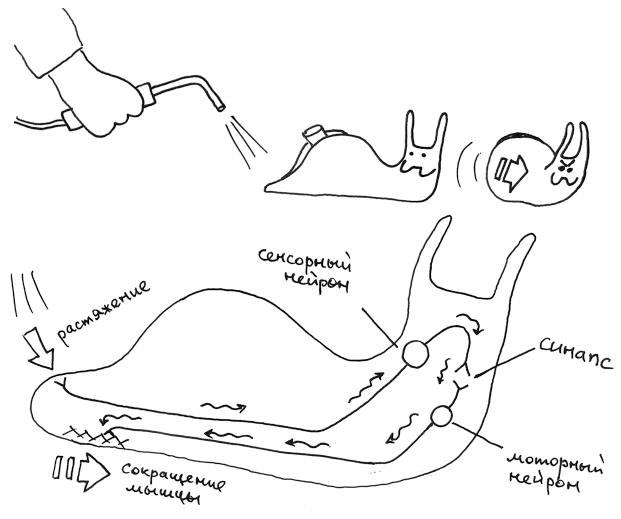

С точки зрения нейробиологии главное, что умеет делать морской заяц, — это втягивать части тела в ответ на раздражение. В принципе, все, что мы, исследователи памяти, с ними делаем, сводится к силе втягивания хвостов или жабр. У нас в лаборатории даже есть специальный прибор для раздражения улиточьего хвоста струей воды. Теоретически это зубоврачебный аппарат для чистки зубов, поэтому техподдержка производителя, видимо, считает нас сумасшедшими стоматологами: один из моих коллег поставил на уши всю контору, пытаясь выяснить, сколько силы в ньютонах выдает струя их прибора за 500 миллисекунд.

Плюс аплизии состоит в том, что ее рефлексы просты и настолько хорошо изучены, что между событиями, происходящими внутри клеток, и событиями, происходящими в жизни слизня, установлена прямая взаимосвязь. Втягивание хвоста контролируется двумя нейронами — сенсорным, несущим сигнал от хвоста в мозг, и моторным, несущим сигнал из мозга в хвост. В мозге аплизии два этих нейрона соединены единственным синапсом. Когда мы направляем свою стоматологическую струю воды аплизии на хвост, это активирует в отростке сенсорного нейрона ионные каналы, чувствительные к механическому растяжению мембраны. Волна натрия устремляется в сенсорный нейрон и по его отростку добегает до мозга. От этого сенсорный нейрон выстреливает свой нейромедиатор — в данном случае аминокислоту глутамат — в "принимающие" отростки моторного нейрона. Одного выстрела может быть недостаточно, чтобы моторный нейрон зашевелился, но если струя воды была достаточной силы, то сенсорный нейрон выстрелит сразу очередью, а моторный нейрон "обобщит" эту очередь своим собственным потенциалом действия. Тот пробежит по его отростку обратно в хвост и выбросит там другой нейромедиатор — ацетилхолин — в мышцу, что приведет к ее сокращению.

Все это очень напоминает коленный рефлекс: там тоже один сенсорный нейрон, один моторный нейрон и их синапс в спинном мозге. Доктор бьет под коленную чашечку — нога дергается. Отличие в том, что коленный рефлекс не меняется в зависимости от воли или обучения — в этом весь его смысл для врачей. Аплизия же может втягивать хвост сильнее или слабее.

Если аплизии надоедать струей воды или похожим слабым стимулом несколько раз подряд с небольшими промежутками, то она станет реагировать слабее. Это самая простая форма памяти, какую можно себе представить: в ослабленной реакции на стимул отражается история предыдущих событий. Аплизия помнит, что струя воды не причиняет ей вреда. Если, наоборот, ударить аплизию током, то после этого она какое-то время будет раздражительной, реагируя на струю воды сильнее, чем обычно. Это тоже память: аплизия помнит, что с ней случилось что-то плохое.

Физически эти формы памяти состоят в конфигурации синапса между сенсорным и моторным нейроном. Все, что моторный нейрон знает о происходящем в хвосте, он узнает из этого синапса. А синапсы, как мы установили, могут быть сильными или слабыми. Если синапс слабый, то влияние сенсорного нейрона на моторный тоже слабое. Чтобы вызвать слабым сигналом хотя бы один потенциал действия в моторном нейроне, сенсорному нейрону нужно "стрелять" таким сигналом как из пулемета. Если же синапс сильный (эта сила может различаться в десятки раз), то одного "выстрела" сенсорного нейрона, наоборот, может хватить на целую "очередь" в моторном. Поэтому в зависимости от силы синапса между сенсорным и моторным нейроном одна и та же струя воды, направленная на хвост аплизии, вызывает у нее разную двигательную реакцию.

Что же определяет силу этого ключевого синапса? Изначально она случайна и в среднем одинакова для разных частей тела, например между сенсорным и моторным нейронами головы и между сенсорным и моторным нейронами хвоста. Меняется она в зависимости от частоты, интенсивности и давности использования. От повтора слабого стимула сила временно падает. От мощного стимула сила растет. Это фундаментальное свойство нейронов изменять силу своих синапсов на основании событий, произошедших с ними в прошлом, называется синаптической пластичностью8.

Биологический смысл памяти — это предсказание будущего на основании прошлого, а биологический смысл мышления — предсказание общего на основании частного. Нервная система, снабженная синаптической пластичностью, осуществляет обе эти задачи. Из-за того, что каждый нейрон обобщает слабые сигналы от тысячи других нейронов, пространство информационных возможностей в мозге возрастает до неисчислимых высот. А из-за того, что каждое соединение помнит историю своей деятельности, эти возможности обретают физическое тело, подобно бестелесным генам, когда-то давным-давно возникшим в молекулах нуклеиновых кислот.

Коан улитки

Второй по популярности вопрос, который мне задают про аплизий, когда я говорю, что исследую их память, это: "А что, у них есть память?"

Что, собственно, такого странного в том, что у аплизий есть память? Удивительно ведь не то, что аплизия сильнее втягивает хвост, если ее ударить током. Это как раз очень интуитивно понятная реакция. Удивительно было бы, если бы у аплизии была человеческая память — а это как раз и пытается представить себе человек, задающий вопрос.

Аплизии помнят то, что аплизии ощущают. Их сенсорный мир не богаче, чем у дождевого червя, их движения контролируются незамысловатыми цепочками нейронов, поэтому и информационное пространство памяти для них ограничено простыми закономерностями предыдущих событий: сколько раз, с какой силой и с какими промежутками их ткнули в хвост, например.

Люди тоже помнят то, что ощущают. Триллионы синапсов нашего мозга ежесекундно пропускают сквозь себя целые симфонии потенциалов действия, гуляющие по мозгу волнами электрической активности, в которых все наши органы чувств соединяются единой многомерной абстракцией. Наши воспоминания — это слоистая паутина причинно-следственных, эмоциональных, ассоциативных взаимосвязей между событиями прошлого, для хранения которых требуется годами перераспределять силу в бесчисленном количестве синапсов, разбросанных по всей нашей огромной нервной системе, запоминая сначала общие законы реальности, потом язык, а потом — все, что про эту реальность знают окружающие нас люди.

Очевидно, что люди и улитки помнят разные вещи. Но память — процесс запоминания информации — у нас с ними, в принципе, не так уж сильно различается. И у нас, и у них работа мозга заключается преимущественно в выбросе нейронами нейромедиаторов, которые стимулируют другие нейроны. И у нас, и у них запоминание в основном сводится к модификации силы синапсов паттернами стимуляции. Механизмы этого запоминания, многие из которых были впервые показаны на аплизии, предельно похожи на механизмы памяти мышей и других млекопитающих. Наш мозг совсем не похож на мозг улитки. Но, насколько можно судить, молекулярная аппаратура, принимающая участие в работе нейронов и синаптической пластичности, у нас почти идентична.

Если между человеком и аплизией что-то идентично, то почти наверняка оно нами обоими унаследовано от общего предка. Последний общий предок человека и аплизии был, по-видимому, червеобразным существом, ползавшим по морскому дну незадолго до кембрийского взрыва27. Наша с аплизией память работает почти одинаково. Но наши с ней эволюционные тропы разошлись за сотни миллионов лет до того, как животные по-настоящему воцарились в океане и тем более на суше, за целые эпохи до того, как наши предки прошли через тропический лес карбона, пережили динозавров и залезли на деревья.

В этом, пожалуй, самая главная ценность этого животного для меня. Аплизия максимально удалена от человека, оставаясь при этом совершенно стандартным животным. Аплизия — не столько "простое" животное, сколько животное абстрактное, обобщенное, типичное. Оно гораздо типичнее, чем мы. Оно живет в океане, оно обычного размера, обычной скорости, обычной температуры, обычной сложности. Аплизия, в сравнении с человеком, дает мне точку отсчета, заземляет мое представление о собственной природе, постоянно напоминает, что и память, и мышление, и поведение — это вещи относительные, требующие собственной системы координат и потому легко теряемые в наслоениях субъективного, человеческого, личного.

Все в жизни относительно. Относительна боль, относительны воспоминания, относительно сознание. Все это закономерности времени и пространства, паттерны, отраженные в материи, но столь же отдельные от нее, как отдельно содержание книги от его носителя. Даже сами понятия жизни и смерти относительны. Когда я извлекаю из улитки мозг и протыкаю его электродами, можно ли сказать, что улитка мертва? Судя по тому, что мне сообщают электроды, ее мозг об этом не подозревает. А если извлечь из мозга отдельные нервные клетки и соединить их между собой? С их точки зрения ничего не поменяется. А если разделить каждую клетку на молекулы? А если записать химическое строение каждой молекулы в файл на компьютере? Где она, жизнь? Где она, смерть? Все это просто слова, которыми мы разбиваем один хлопок на две ладони.