XII

Венское издательство «Штрейфлеровой военной газеты» выпустило книжку под заглавием: «Pflichten der К. К. Offiziersdiener» («Обязанности императорско-королевских офицерских денщиков»). Не знаю, какое другое сочинение могло бы доставить мне более сильную и чистую радость, чем эта книжка беспристрастного австрийского капитана. Она произвела на меня самое отрадное впечатление. Австрийский мыслитель, при всей обдуманности своих суждений об офицерских денщиках и тщательном учете реальной обстановки, подходит в ней к самому идеалу денщика. И я утверждаю, что, несмотря на всю евангельскую чистоту взглядов, автор отнюдь не какой-нибудь мечтатель-идеалист, а взыскательный австрийский капитан, у которого денщик, возможно, съел как-то раз по дороге из офицерской кухни полпорции ветчины с горошком. И притом эта трезвость человека, всегда считающегося с обстановкой! Вот на чем основывалась уверенность, с которой он ждет определенного практического результата от своего выступления.

Так что в данном случае обмен мнениями не может не принести пользы: он позволит со всей ясностью выявить влияние денщиков на ход дел к выгоде так называемых средних государств, как официально называют сами себя турки, немцы, австрийцы и болгары.

Денщик изображается в этой книжке как человек, тесно связанный с самим существованием своего хозяина, тщательно заботящийся о его повседневных нуждах: скажем, обирающий с его мундира вшей — на фронте и доставляющий по назначению его любовные записки — в тылу.

Он выполняет всевозможные приказания, начиная от чистки сапог, и даже подчиняется этому австрийскому гражданину, когда тому вдруг придет в голову потребовать, чтобы денщик не смел лакомиться за счет своего хозяина, курить его папиросы, пользоваться его запасами и вообще считать хозяйское имущество своей собственностью.

Эта социальная пропасть, разделяющая денщика и хозяина, при постоянном тесном соприкосновении между ними, обрисована прекрасно и очень верно.

Книжка эта сама по себе является для денщиков неким vade mecum ; они найдут в ней все, что им надо делать и о чем они даже не подозревали.

Однако в жизни все обстоит иначе. В Австрии денщика всегда брали из нижних чинов той роты, которой командовал его хозяин; это был всегда человек почтенный, солидный, которого называли походя: «путцфлеком», «файфкой», «пфейфендекелем» и т. п.

Во всех интимных случаях служебного характера к денщику обращались все чины без разбору — от ефрейтора до ротного фельдфебеля-счетовода, — мечтающие спрятаться от военной опасности за котлом полевой кухни, в обозе или другом таком же спасительном учреждении.

Быть знакомым с денщиком значило иметь связи. Грудь путцфлеков, файфок и пфейфендекелей в большинстве случаев была украшена медалями за храбрость, которые они получали на поле боя, переодев своего хозяина, под оглушительный грохот пушек и разрывов гранат, где-нибудь в укрытии в чистое нижнее белье.

Конечно, при всем том денщики были народ холеный. В походе они преспокойно объедались консервами, для других недоступными, и получали свою порцию в офицерской кухне, в то время как другие, сидя в окопах, в нескольких шагах от них, голодали.

Они были простые, грубые, но стояли выше толпы, пригодной только для пушек и пуль, так как курили «египетки» из хозяйских запасов, не рыли окопов и лезли с чемоданами своих хозяев в заранее приготовленные землянки, расположенные подальше от опасной передовой.

Но очень часто это блестящее положение было лишь показным и имело печальную оборотную сторону: на деле денщики являлись громоотводами, принимающими на себя молнии всех неудач, невзгод и неприятностей, переживаемых хозяином. И тут выступают на авансцену исторические фигуры, принадлежащие к этой общественной группе.

Денщик генерала Пиоторека был нещадно бит своим хозяином всякий раз, как австрийская армия отступала. После того как австрийцам крепко досталось в Крагуеваце, генерал выбил ему два передних зуба. После вступления австрийцев в Белград он на радостях вставил ему за свой счет фальшивые, но потом опять вышиб их вместе с одним здоровым — когда австрийцы бежали из Белграда.

Если этот денщик спустя годы будет осматривать театр военных действий в Сербии и, в частности, все те места, где терпела поражения австрийская армия, он скажет своим внукам, прижавши ладонь к щеке:

— Здесь он мне дал два раза по морде, тут раз, но зато крепко, здесь три, а здесь ногами меня пинал.

Если же говорить не о таких важных господах, как генерал Пиоторек, то любой австрийский офицер всегда находил повод для издевательства над денщиком.

Дауэрлинг после каждого полученного от майора Венцеля нагоняя вымещал обиду на своем денщике Крейбихе. Но потом стали возникать такие случаи неслужебного характера, в которых Крейбиху приходилось играть роль громоотвода. Карточного проигрыша, жесткого шницеля, сорвавшейся попытки перехватить деньжат или другой такой же мелкой неудачи было достаточно, чтобы превратить Крейбиха в мученика.

Но бравый солдат Швейк помнил, что когда-то его бывший хозяин, священник трентского гарнизона Августин Клейншрот, у которого он, Швейк, тоже был в денщиках, доказывал ему необходимость относиться с безграничным уважением к начальству следующим образом:

— Эй ты, болван! Ты должен слушаться и помалкивать, потому что мы военное начальство, поставленное господом богом.

Поэтому, чистя неуклюжими движениями сапоги Дауэрлинга, он брал их в руки со священным трепетом: Дауэрлинг казался ему неким посредником между ним и господом богом. Он испытывал смутное ощущение таинственного ужаса, подобно прежним индейцам, поклонявшимся удаву по указке своих жестоких жрецов.

Помнил он еще и такие слова гарнизонного священника Клейншрота:

— Эй ты, болван! Ты должен беспрекословно повиноваться, потому что с военными нужна строгость!

Швейк испытывал благоговение и подлинный духовный подъем, которого не могла уничтожить Дауэрлингова ругань. Даже наоборот. Эта ругань довела бравого солдата Швейка до какого-то мистицизма, так что, когда он в первый день своей службы у Дауэрлинга принес хозяину обед и стал наливать ему суп, лицо у него было до того просветленное и одухотворенное, что Дауэрлинг, перестав есть, сказал:

— Только еще сожри мне это!

— Zum Befehl, Herr Fahnrich! — ответил Швейк с такой готовностью и в то же время покорностью судьбе, что Дауэрлинг стал быстро и жадно поглощать еду, словно кошка, увидевшая, что к миске приближается прожорливый кот.

Как только кончился обед, к Дауэрлингу пришел кадет Биглер и стал с ним вдвоем пить коньяк, причем завел разговор на политические темы и, в частности, объявил, что Австрию основали немцы и что поэтому остальные населяющие эту монархию национальности должны брать за образец немецкую культуру.

Швейк наливал коньяк, являющийся существенной опорой немецкого политического мышления. Потом Дауэрлинг, написав какую-то записку, велел Швейку во что бы то ни стало доставить ее по назначению и ждать ответа. Адрес такой: «Кираль-Хида, Пошониутша, 13, Этельке Каконь».

Швейк пошел. Если бы ему приказали идти на край света, он преспокойно отправился бы туда и стал бы дожидаться ответа там.

Но идти пришлось не так далеко: только перешел Литаву в Бруке — тут тебе и Венгрия с красно-зелено-белыми колоннами. Туда еще доходит вонь большой императорско-королевской консервной фабрики, находящейся в Бруке на Литаве, напоминая венграм о том, что там, за Литавой, что-то происходит, какой-то гнилостный процесс, запах которого смешивается здесь, однако, с запахом венгерских свиней, загоняемых в обширные загоны возле железнодорожного полотна и отправляемых отсюда вместе с гонведами, гонвед-гусарами и красными гусарами дальше, на фронт.

А в остальном Кираль-Хида — пыльный городишко. Жители не знают, немцы они или венгры. Тамошние девушки флиртуют с офицерами из находящегося в Бруке лагеря. Здесь, как повсюду в Венгрии, процветает проституция. В городе только две достопримечательности: развалины сахароваренного завода да публичный дом «Под кукурузным колосом», который в тысяча девятьсот восьмом году удостоил своим посещением во время больших маневров эрцгерцог Стефан.

Швейк без малейших затруднений нашел Пошониутшу, № 13. В коридоре его ущипнула за щеку какая-то служанка венгерской национальности, указывая ему, квартиру госпожи Этельки Каконь на втором этаже. Швейк вошел. Я намеренно пользуюсь таким отрывистым стилем, чтобы подчеркнуть энергичный характер его вторжения.

Вручил записку. Адресатка оказалась пухленькой особой с черными глазами; она очень мило улыбнулась Швейку, который встал руки по швам, спокойно и скромно.

Открылась дверь, и в комнату вошел какой-то господин. Он смерил Швейка строгим взглядом, вырвал у испуганной дамочки из рук записку и стал читать ее сам. Читал он громко, по слогам, так как с немецким языком дело у него обстояло плохо. Потом заговорил по-венгерски — видимо, ругался. Потом спросил у Швейка, какой он национальности. Узнав, что тот чех, он, сильно жестикулируя и потрясая в воздухе кулаками, объявил, что наведет порядок, что напрасно эти австрийские молокососы воображают, будто жена у него для того, чтобы любой австрийский офицеришка назначал ей свидания в парке графа Гарраха «Рай гуляк». Кричал, что венгры сыты всем этим по горло, что у них всю кукурузу увезли в Вену, что австрийцы съели все их свиное поголовье, а теперь обирают все желуди в Баконьском лесу и делают из них кофе. Сказал еще много приятного об отношении Транслайтании к Цислайтании . Говорил долго. А пухленькая дамочка смеялась и лопотала что-то по-венгерски.

Швейк ждал. Наконец через полчаса, воспользовавшись тем, что господин Каконь на мгновенье умолк, чтобы перевести дух, он убедительно произнес:

— Мне приказано ждать ответа!

Господин Каконь опять заговорил. Стал снова разбирать, что представляет собой в действительности содружество венгров и австрийцев. Предал проклятию Швейкову и Дауэрлингову матушек. Сказал:

— Знаем мы, что такое австрийцы!

И развернул свою программу: только кто сунься за его женой, он того с лестницы спустит!

Но Швейк, твердо помня приказ начальства, возразил с достоинством:

— Мне приказано ждать ответа!

Господин Каконь приступил к действиям. Он применил запрещенный прием, вызывающий на соревнованиях по борьбе энергичное вмешательство судьи и страшный рев и свист публики: схватил Швейка за шиворот. Он был выше ростом и явно сильней, так что ему удалось вытолкать Швейка на лестницу, а оттуда на улицу. Но там положение изменилось. Мимо как раз шли двое из 91-го пехотного полка; увидев, что штатский напирает на их товарища, и услыхав, как Швейк произнес по-чешски: «Чего толкаешься? Кого толкаешь?» — они, будучи сами чехами, сразу сообразили, в чем суть: штатский венгр нападает на их земляка.

Накинувшись на Каконя сразу с двух сторон, они прижали его к витрине и начали действовать на манер сукновалов, стирающих и валяющих овечью шерсть, чтобы удалить с нее сало.

Но эта любопытная сценка не замедлила привлечь внимание прохожих. Какой-то венгр, подошедший слишком близко, получил от солдата по морде; витринного стекла как не бывало: его выдавил господин Каконь, на мгновенье погрузившийся в разные писчебумажные товары. Затем, пока между набежавшими штатскими зеваками и солдатами шел бой, господин Каконь через помещение магазина скрылся во двор и перелез через забор в глубине его, оставив на заборе кусок пиджака, долго махавший под легким ветерком вслед хозяину, как бы прощаясь.

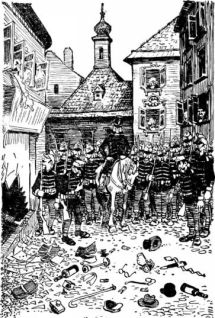

Между тем кто-то кинулся телефонировать начальству лагеря в Бруке, чтобы прислали воинскую часть. Но прежде чем она пришла, венгры потерпели полное поражение, хоть им и помогали несколько гонведов, в самый критический момент отступивших и смывшихся. Штатские тоже разбежались, победители удалились, и воинская часть нашла лишь следы сражения в виде валяющихся на земле шляп, оторванных пуговиц и осколков выдавленного из витрины стекла. Бравый солдат Швейк в это время степенно шагал задами, через железнодорожную насыпь, обратно в лагерь, в офицерские казармы.

В руке он держал воротничок господина Каконя. Явившись к Дауэрлингу, он встал во фронт и отрапортовал:

— Осмелюсь доложить, господин прапорщик, письмо я отдал, и вот ответ!

И он положил на стол воротничок господина Каконя с надорванными петельками, так что сразу было видно, что владелец расстался с ним не добровольно. И тоном человека, убежденного в своей правоте, подробно объяснил Дауэрлингу, как было дело.

— Осмелюсь доложить, Bereitschaft'a я не стал ждать.

Дауэрлинг призадумался.

— Швейк, скотина ты этакая! Опять заварил кашу!

— Осмелюсь доложить: действовал согласно приказу.

Дауэрлинг сел на постели. Перед его умственным взором встал майор Венцель и еще более высокое военное начальство, позиции и бог весть что еще.

— Ну да, — промолвил Дауэрлинг, печально покачав головой. — Выйдет скандал. Просто слов не подберу, как тебя выругать.

— Осмелюсь доложить: я исполнил свою обязанность.

Через три дня в «Пешти-Хирлап» появилась заметка: «Бесчинства чешских солдат в Венгрии»:

«Каждому венгру известно, что чехи отрицают наше право на существование и что в столь критический для Венгерского королевства период они ведут усиленную подрывную деятельность не только в Чехии, но и на фронте. Чехи считают венгров своими злейшими врагами, и в связи с размещением чешских полков на территории Венгрии население последней ничем не ограждено от их бесчинств. Нами получено сообщение о безобразном поведении чешских солдат в Кираль-Хиде, подвергших избиению целый ряд венгерских граждан и высадивших стекло в витрине. Для восстановления порядка пришлось вызвать войска. Чехи были натравлены на венгров известным чешским шовинистом прапорщиком Дауэрлингом, который, вместо того чтобы быть давно на фронте, занимается в столь трудное для Австро-Венгерской монархии время систематической травлей венгров, а на досуге забавляется совращением замужних дам Кираль-Хидецкого городского округа.

Венгрия, вперед! Мы выиграем гигантское сражение с чехами при условии тесного и стойкого братского единства, не останавливающегося ни перед какими жертвами. Надеемся, что это дело будет тщательно расследовано соответствующими военными инстанциями и виновные строго наказаны, чтоб у них пропала охота издеваться над ни в чем не повинным венгерским населением».

В тот же день в «Шопроньски листы» была напечатана статья:

«Чешские изменники начинают распоясываться. Поступившие из Кираль-Хиды сообщения являются лучшим доказательством того факта, что чехи, расквартированные в Находящемся недалеко от города военном лагере в Бруке, намереваются истребить венгерское население.

После очередного дебоша, во время которого один кираль-хидский гражданин сумел вырваться из района бесчинств, причем едва не пострадала его супружеская честь, чешские солдаты из «попугайского полка» набросились на безоружных граждан. Рука дрожит, отказываясь описывать все насилия, которые там творились, зверства, чинимые людьми, для которых нет ничего святого. Разграбив город, чехи ушли. Как нам сообщают, руководил всем этим налетом известный панславянский пропагандист офицер Дауэрлинг. Венгерское население Кираль-Хиды твердо решило дать дружный отпор дальнейшим попыткам чехов чинить препятствия свободному развитию города. Чехи сами во всем виноваты. Мы, венгры, провозглашаем вместе с нашим поэтом Петефи : «Здесь наша родина, наша страна, и чешским предателям нечего сюда соваться».

«Пошони Напло» писала:

«Кираль-Хидская трагедия

(От собственного корреспондента)

Позавчера рота чешских ополченцев 91-го пехотного полка под командой известного пропагандиста чешско-словацкого сближения Дауэрлинга, выступив из военного лагеря в Бруке на Литаве, вторглась с пением «Гей, славяне!» в пограничный венгерский город Кираль-Хиду и произвела кровопролитие на Пошониутше. Чешские бандиты разграбили писчебумажный магазин господина Дьюлы Каконя , заколов хозяина штыками.

Прибежавшая к месту происшествия супруга владельца магазина была тоже заколота. Чешские солдаты подняли на штыки и двухлетнего ребенка несчастной супружеской пары. Подоспевшие гонведы обратили чехов в бегство. Лагерь окружен войсками».

Через два дня после опубликования этих прелестей Дауэрлинг вернулся домой из полковой канцелярии сам не свой. В руке он держал номера «Пешти-Хирлап», «Шопроньски листы», «Пошони Напло» и перевод вышеприведенных материалов, сделанный по заказу канцелярии «зеленой бригады».

Он был похож на человека, у которого душа расстается с телом и который просит окружающих не поминать его лихом. Взмахнув пачкой из трех газет, он пробормотал, обращаясь к Швейку:

— Я погиб! Ich bin verloren!

Упал на постель, но через мгновенье встал, обвел комнату потерянным взглядом и вышел из казармы. На пороге прошептал еще раз:

— Ich bin verloren! Я погиб!

Положение в самом деле было скверное. Полковое начальство получило от бригадного командира подробное сообщение о страшном событии в Кираль-Хиде, с приложением газетного материала.

Майор Венцель, которому было поручено расследование, посвятил все утро допросу Дауэрлинга. При этом упоминал что-то такое о «маршевой роте» и назначил гауптвахту. Вечером он отправился на место происшествия, а вернувшись, сказал в казино, что у господина Каконя действительно премиленькая жена и что ее приходится пожалеть из-за этих двух ослов, то есть из-за мужа и Дауэрлинга.

Стало ясно, что положение Дауэрлинга улучшается. На другой день последний уже был в гораздо более приятном настроении, ругал Швейка и запустил в него сапогом.

Через три дня в «Пешти-Хирлап», «Шопроньски листы» и «Пошони Напло» появилось следующее извещение от командования пехотного полка № 91:

«Императорско-королевское командование пехотного полка № 91, ранее стоявшего в Чешских Бу-дейовицах, а теперь расположенного в Бруке на Литаве, объявляет, что слухи об эксцессах в Кираль-Хиде, якобы вызванных служащими этого полка по инициативе прапорщика Дауэрлинга, не соответствуют действительности.

Вся эта выдумка является попросту гнусной клеветой, авторы и распространители которой будут привлечены к судебной ответственности. В действительности же один штатский гражданин оскорбил офицерского денщика и за это тут же получил по заслугам, поскольку допустил грубое насилие по отношению к представителям нашей доблестной армии.

Командир императорско-королевского пехотного полка № 91 полковник Шлегер».

Одновременно в тех же газетах было опубликовано заявление, составленное от имени Дауэрлинга кадетом Биглером. Оно гласило:

«Заявляю, что утверждения, будто я, прапорщик императорско-королевского пехотного полка №91 Дауэрлинг, являюсь чешским шовинистом и известным панславистским агитатором, неправда, а правда то, что по своему образу мыслей и всем своим поступкам я всегда был чистый немец».

По этой причине на этот раз он сказал Швейку уже весело:

— Horen sie, Schweik, sie sind doch ein tsche-chisches Mistvieh .