За десять лет до

Рокси

Мужики, пока заняты тем, ради чего пришли, запирают Рокси в чулан. Но они кое-чего не знают: в чулане Рокси не впервые. Когда Рокси безобразит, ее там запирает мама. Ненадолго. Пока Рокси не возьмет себя в руки. Рокси часами сидела в этом чулане и постепенно расшатывала замок – ковыряла винтики ногтем или скрепкой. В любой момент могла снять. Но не снимала, а то бы мама навесила задвижку снаружи. Рокси в темноте довольно знать, что можно выйти, если сильно охота. Знание ничем не хуже свободы.

И поэтому они думают, что надежно ее заперли. А она все равно выходит. И видит.

Мужики приходят полдесятого вечера. Рокси должна была ночевать у кузин – договорились заранее, за много недель, но Рокси огрызнулась на маму, потому что мама купила ей не те колготки в “Праймарке”, и мама сказала: “Никуда не пойдешь, сидишь дома”. Да Рокси нафиг не сдались эти кузины занюханные.

Мужики выбивают дверь, видят Рокси, которая сидит с мамой на диване и дуется, и один говорит:

– Епта, девчонка дома.

Их двое – один повыше, с крысиной мордой, другой помельче и с квадратным подбородком. Рокси их не знает.

Мелкий хватает маму за горло, длинный гоняется за Рокси по кухне. Рокси уже почти ныряет в заднюю дверь, но тут он ловит ее за ляжку; она падает вперед, и он сгребает ее за талию. Она брыкается и орет:

– Пусти, отъебись!

А когда он прихлопывает ей рот ладонью, она кусается так, что на языке кровь. Мужик ругается, но рук не разжимает. Тащит Рокси через гостиную. Мелкий притискивает маму к камину. И тогда Рокси чувствует, как оно нарастает внутри, только не знает, что это. В кончиках пальцев звон, большие пальцы покалывает.

Она кричит. Мама заводит:

– Не трожьте мою Рокси, только посмейте, сволочи, вы не въезжаете, во что вляпались, вам отольется, пожалеете, что на свет родились. Да ее отец – Берни Монк, вы совсем уже?

Мелкий смеется:

– Да мы тут, по ходу, как раз с весточкой для ее папаши.

Длинный запихивает Рокси в чулан под лестницей – оглянуться не успела, а вокруг тьма и сладко пахнет пылью от пылесоса. В гостиной кричит мама.

Рокси дышит часто-часто. Страшно, но надо к маме. Ногтем Рокси крутит винтик на замке. Один поворот, другой, третий – и нет винтика. Между металлом и ладонью пробивает искрой. Статическое электричество. Рокси как-то странно. Она очень собранная, словно видит с закрытыми глазами. Нижний винтик – один поворот, другой, третий. Мама твердит:

– Умоляю вас. Умоляю, не надо. Умоляю. Вы что делаете? Она же ребенок. Она еще маленькая, вы что?

Один мужик негромко смеется:

– Ну такой себе ребеночек.

Тут мама визжит – будто скрежещет железо в полетевшем моторе.

Рокси прикидывает, где стоят мужики. Один с мамой. Другой… что-то шуршит слева. У Рокси есть план: выскочить пригнувшись, длинному врезать под колени, упадет – ногой в голову, и тогда две против одного. Если пушки и есть, мужики их не доставали. Рокси драться не впервой. Про нее много чего говорят. И про маму. И про папку.

Раз. Два. Три. Мама опять кричит, Рокси срывает замок и пинает дверь со всей силы.

Повезло. Дверью заехала длинному в спину. Он шатается, валится, Рокси хватает его за правую ногу, задирает ее повыше, и он с размаху грохается на ковер. Что-то трещит – и у длинного кровь носом.

Мелкий вжимает нож маме в шею. Лезвие подмигивает Рокси, смешливо серебрится.

Глаза у мамы расширяются.

– Рокси, беги, – говорит она – шепотом, но как будто прямо у Рокси в голове. – Беги. Беги.

В школе Рокси от драк не бегала. Если бегать, они никогда не заткнутся. “Твоя мамка шалава, а отец – бандюган. Вон Рокси идет – держись за карман”. Надо лупить их, пока не взвоют. Бегать нельзя.

Что-то происходит. Кровь стучит в ушах. Звон растекается – по рукам, на спину, и на плечи, и вдоль ключиц. Говорит ей: ты можешь. Говорит: ты сильная.

Рокси перепрыгивает упавшего мужика – тот стонет и щупает лицо. Схватить маму за руку – и нафиг отсюда. Надо на улицу, и все. На улице средь бела дня ничего такого быть не может. Отыскать отца – он разберется. Каких-то несколько шагов. Все получится.

Мелкий сильно бьет маму в живот. Та от боли сгибается пополам, падает на колени. Мужик замахивается на Рокси ножом.

Длинный стонет:

– Тони. Не забывайся. Девчонку нельзя.

Мелкий впечатывает ногу длинному в лицо. Раз. Другой. Третий.

– Не. Говори. Мое имя, епта.

Длинный притихает. Лицо у него пузырится кровью. Рокси ясно, что дела ее плохи. Мама кричит:

– Беги! Беги!

Рокси словно тычут булавками по рукам до самых плеч. Будто свет пронзает иголками от хребта до ключиц, от горла до локтей, и запястья тоже, и подушечки пальцев. Рокси мерцает изнутри.

Мелкий тянется к ней одной рукой – в другой нож. Рокси готовится пнуть его или заехать кулаком, но инстинкт говорит другое. Рокси перехватывает его запястье. И что-то выкручивает глубоко-глубоко у себя в груди, словно всегда умела. Мужик вырывается – но поздно.

Она держит молнию в длани своей. Повелевает молнии ударить.

Треск, вспышка, и как будто хлопает бумажная лягушка. Запах – немножко как гроза и немножко как жженый волос. Под языком наливается вкус померанцев. Мелкий уже на полу. Он протяжно, бессловесно кричит. Ладонь у него сжимается, разжимается. От запястья к локтю бежит длинный красный след. Рокси различает его даже под светлой порослью: алый узор, как папоротник, с листьями и усиками, почками и веточками. У мамы распахнут рот, она смотрит во все глаза, еще роняя слезы.

Рокси тянет ее за локоть, но мама в шоке, тормозит, и губы ее все еще складывают: “Беги! Беги!” Рокси без понятия, что сделала, однако знает: когда дерешься с теми, кто сильнее, и они падают, надо сматываться. Но мама слишком медленная. Не успевает Рокси вздернуть ее на ноги, мелкий говорит:

– Ну нет, куда пошла?

Он опасливо поднимается, хромает, загораживает дверь. Одна рука мертво повисла, но в другой-то нож. Рокси вспоминает, каково это было – сделать то, что она сделала. Закрывает маму собой.

– Что там у тебя, пупсик? – говорит мужик. Тони. Рокси запомнит имя, скажет отцу. – Батарейка?

– С дороги, – говорит Рокси. – Еще захотел?

Тони на пару шагов пятится. Оглядывает ее руки. Проверяет, нет ли у нее чего за спиной.

– Что, пупсик, – уронила, да?

Рокси вспоминает, каково это. Выкручиваешь – и взрыв наружу.

Делает шаг к Тони. Тот не отступает. Еще шаг. Он косится на свою омертвелую руку. Пальцы еще подергиваются. Он качает головой:

– Да нет у тебя нифига.

И машет на Рокси ножом. Она касается тыла его здоровой ладони. И опять выкручивает.

И ничего.

Он смеется. Берет нож в зубы. Одной рукой зажимает ей оба запястья.

Рокси пробует снова. Ничего. Тони ставит ее на колени.

– Умоляю, – говорит мама очень тихо. – Прошу вас. Умоляю вас, не надо.

А потом Рокси лупят по затылку – и Рокси нет.

Приходит в себя – а весь мир на боку. Вот камин, как всегда. Деревянная отделка вокруг очага. Деревяшка тычет Рокси в глаз, и башку ломит, и рот втиснут в ковер. На зубах вкус крови. Что-то капает. Рокси закрывает глаза. Открывает и знает, что прошла отнюдь не одна минута. Снаружи на улице тихо. Дом промерз. И на боку. Рокси ощупывает себя. Ноги задраны на стул. Лицо свесилось, вмялось в ковер и камин. Она хочет выпрямиться, но сил нет, поэтому она извивается и роняет ноги на пол. Падать больно, но теперь она хотя бы лежит ровно.

Краткими вспышками возвращается память. Боль, затем источник боли, затем то, что она сделала. Затем мама. Рокси медленно поднимается – и тогда замечает, что руки липкие. И что-то капает. Ковер промок, свалялся, у камина красное пятно широким кругом. Вот и мама – голова запрокинулась на диванном подлокотнике. А у мамы на груди листок, а на листке фломастером нарисована примула.

Рокси четырнадцать. Она одна из самых юных и одна из первых.

Тунде

Тунде плавает туда-сюда по бассейну, плещется сверх меры, чтоб Энума заметила, как он старается не показать, до чего хочет, чтоб его заметили. Энума листает “Тудейз вуман”, и ее взгляд отпрыгивает на страницу всякий раз, когда Тунде смотрит, – Энума прикидывается, будто читает про Токе Макинва и внезапную зимнюю свадьбу в прямом эфире на ютуб-канале. Тунде понимает, что Энума за ним наблюдает. И, похоже, понимает, что он понимает. Восторг.

Тунде двадцать один – едва закончилось то время, когда все было не по размеру, слишком длинное или короткое, не в ту сторону, неуклюжее. Энума четырьмя годами младше, но она женщина – а он еще не совсем мужчина; она скромная – да, непросвещенная – о нет. И не то чтобы застенчивая, вон какая у нее походка, как улыбка пробегает по лицу, когда Энума понимает шутку за мгновенье до остальных. Приехала в Лагос погостить из Ибадана – двоюродная сестра друга одного парня, которого Тунде знает по курсу фотожурналистики в колледже. За лето сложилась тусовка. Тунде заметил Энуму в первый же день – ее улыбку украдкой, ее шутки, которые он поначалу за шутки не принимал. И изгиб ее бедра, и как налито ее тело под футболкой, ага. Остаться с Энумой наедине – та еще была задачка. Чего-чего, а упорства Тунде не занимать.

Энума чуть ли не в первый же день объявила, что не любит пляж: слишком много песка, слишком сильный ветер. Лучше бассейны. Тунде обождал день, другой, третий и предложил прокатиться – смотаемся на пляж Акодо, пикник устроим, повеселимся. Энума сказала, что ей не хочется. Тунде сделал вид, что пропустил мимо ушей. Вечером накануне поездки стал жаловаться, что болит живот. С больным животом плавать опасно, от холодной воды с организмом может случиться шок. Посиди дома, Тунде. А как же пляж? Тебе нельзя в море. Энума тоже не поедет – вызовет тебе врача, если понадобится.

Одна девчонка сказала:

– Но вы же тут будете вдвоем.

Хоть бы она язык себе откусила прямо сию минуту.

– Мои родственники попозже приедут, – сказал Тунде.

Никто не спросил, что за родственники. Такое было лето, жаркое и ленивое, люди приходили в большой дом за углом от клуба “Икойи”, потом куда-то уходили.

Энума смолчала. Тунде отметил, что она не возразила. Не погладила подругу по спине, не попросила тоже остаться дома. И ни слова не сказала, когда через полчаса после отъезда последней машины Тунде встал, и потянулся, и сообщил, что ему уже гораздо лучше. Энума лишь сверкнула улыбкой, глядя, как он с короткого трамплина прыгает в бассейн.

Тунде разворачивается под водой. Выходит чисто – ноги почти не пробивают поверхность. А Энума видела? А Энумы нет. Тунде озирается и видит, как ее изящные икры, ее босые ступни выходят из кухни. В руке у Энумы банка кока-колы.

– Эй, – говорит Тунде, изображая властность, – эй, служанка, ну-ка дай сюда колу.

Она глядит на него и улыбается, распахнув ясные глаза. Смотрит вправо, смотрит влево, тычет пальцем себе в грудь – мол, кто? Я?

Господи, как он ее хочет. Что конкретно делать, он не знает. До нее было всего две девчонки, и “подружками” обе не стали. В колледже про Тунде шутили, что он женат на своих уроках, – он вечно одинокий. Ему так не в кайф. Но он ждал ту, которую захочет взаправду. В Энуме что-то есть. Вот это он и хочет.

Тунде ладонями упирается в мокрый кафель и одним мастерским прыжком вылетает из воды на каменную плиту – знает, что прыжок подчеркивает мускулы плеч, груди, ключицы. Предчувствия хорошие. Все сложится.

Энума присаживается на шезлонг. Тунде шагает к ней, а она уже запускает ногти под колечко на банке – вроде собирается открыть.

– Э, нет, – говорит он, по-прежнему улыбаясь. – Сама знаешь, это не для таких, как ты.

Она прижимает колу к животу. Холодно, наверно. Энума кротко отвечает:

– Я только хочу попробовать. – И прикусывает нижнюю губу.

Она это нарочно. Вот наверняка же. Восторг. Сейчас все будет.

Тунде стоит над ней:

– Ну-ка, дай сюда.

Она одной рукой катает банку вверх-вниз по шее, словно сама себя остужает. Трясет головой. И тогда Тунде делает рывок.

Они в шутку борются. Он старается не напирать. Уж точно ей нравится не меньше, чем ему. Она задирает руку с банкой повыше, чтоб он не достал. Он еще немного отгибает ее руку назад, Энума ахает и выворачивается. Он цапает было банку, и Энума смеется, низко и тихо. Красивый у нее смех.

– Ага, то есть ты не даешь пить своему господину и повелителю, – говорит он. – Ах ты непослушная служанка.

А она опять смеется и извивается. Под тканью купальника, под клином выреза выпирают ее груди.

– Она ни за что тебе не достанется, – говорит Энума. – Я буду защищать ее ценой своей жизни!

И он думает: умная и красивая – господи, спаси и сохрани мою душу. Она смеется, и он смеется. Он всем телом подается к ней – она теплая.

– Что, сможешь мне помешать? – Он снова делает рывок, а она успешно выворачивается. Он хватает ее за талию.

Она рукой накрывает его ладонь.

Пахнет цветками апельсина. Поднимается ветер, горстями швыряет в бассейн белые цветы.

В ладонь как будто кусает насекомое. Тунде опускает взгляд, хочет смахнуть, но на ладони нет ничего – только теплая рука Энумы.

Ощущение нарастает резво и ровно. Ладонь и предплечье сначала точно колют булавками, потом их словно грызет жужжащий рой, потом приходит боль. Тунде дышит так часто, что ни звука не может выдавить. Не может двинуть левой рукой. Сердце громко стучит в ушах. В груди теснит.

Энума все хихикает, низко и тихо. Наклоняется, притягивает Тунде ближе. Заглядывает в глаза. Радужки у нее обведены карим и золотым, нижняя губа влажна. Тунде страшно. Тунде в восторге. Тунде понимает: он не сможет ей помешать, чего бы она теперь ни захотела. Эта мысль ужасает. Эта мысль возбуждает. У него мучительный стояк, а он даже не заметил, как это получилось. Левая рука не чувствует вообще ничего.

Энума подается ближе, дышит жвачкой, легонько целует Тунде в губы. И тут же отстраняется, бежит к бассейну и ныряет, плавно и грамотно.

Тунде ждет, когда рука вновь что-нибудь почувствует. Энума плавает туда-сюда молча, не окликает его, не брызгается. Тунде взбудоражен. Тунде стыдно. Хочется с ней поговорить, но страшно. Может, ему все примерещилось. Может, если спросить, что это было, она будет обзываться.

Чтобы вообще не разговаривать с Энумой, он идет на улицу, к киоску на углу, покупает замороженный апельсиновый сок. Когда остальные возвращаются с пляжа, он воодушевленно поддерживает план навестить завтра чьего-то очередного родственника. Тунде очень надо отвлечься и не быть одному. Он не понимает, что случилось, а обсудить не с кем. Он представляет, как заговорит со своим другом Чарльзом или с Айзеком, – и аж горло перехватывает. Если рассказать, что было, они решат, что он псих, или слабак, или все врет. Тунде вспоминает, как Энума над ним смеялась.

То и дело он вглядывается в ее лицо – читает знаки, хочет понять. Что это было? Она это нарочно? Заранее спланировала сделать ему больно, напугать его – или это нечаянно вышло, невольно? Она сама-то понимает, что сделала? Или она вообще ни при чем, это у него от похоти что-то в теле поломалось? Тунде изводится. Энума и бровью не ведет. Перед отъездом она уже держится за ручки с другим парнем.

Стыд разъедает тело Тунде, точно ржа. Тунде вновь и вновь одержимо вспоминает тот день. По ночам в постели: ее губы, ее груди под гладкой тканью, очертания ее сосков, его абсолютная уязвимость, уверенность, что она возьмет над ним верх, если захочет. Эта мысль заводит, и Тунде трогает себя. Говорит себе, что его заводит память о ее теле, о том, как от нее пахло гибискусом, но наверняка не поймешь. Все уже перемешалось – вожделение и власть, желание и страх.

Он столько раз проигрывает в уме пленку того дня, так жаждет хоть каких-то улик – фотографий, видео, звукозаписей; может, поэтому в супермаркете он и соображает первым делом достать телефон. Или, может, то, чему их пытались обучать в колледже, – гражданская журналистика, “чутье на сюжет” – невзирая ни на что все-таки осело в голове.

С того дня миновало несколько месяцев, Тунде и его друг Айзек заходят в “Гудиз”. Они во фруктовом отделе, носами втягивают сладкую духоту спелой гуавы, привлеченные запахом из дальнего угла, точно мошки, что обсиживают лопнувший перезрелый плод. Тунде и Айзек спорят о девушках и о том, что девушкам нравится. Тунде старается запихать свой стыд поглубже в тело, чтобы друг не догадался, какое у Тунде тайное знание. И тут девчонка, пришедшая в супермаркет одна, ввязывается в перепалку с мужчиной. Мужчине лет тридцать, а ей лет пятнадцать-шестнадцать.

Мужчина ее умасливает – Тунде сначала решил, что эти двое знакомы. До него доходит, что он ошибся, лишь когда она говорит мужчине:

– Отстаньте, а?

Мужчина мило улыбается и делает шаг к ней:

– Такая красавица заслуживает комплимента.

Она опускает голову, смотрит в пол, тяжело дышит. Вцепляется в край деревянного ящика, до отказа набитого плодами манго. Что-то будет; от предчувствия кожу покалывает. Тунде достает из кармана телефон, включает видео. Здесь сейчас произойдет то же самое, что было с ним. Тунде хочет это прикарманить, унести домой, пересматривать вновь и вновь. Он думал об этом с того самого дня, с Энумы, – надеялся, что выпадет случай.

Мужчина говорит:

– Эй, чего отвернулась? Улыбнись-ка.

Она сильно сглатывает и не поднимает головы.

Запахи в супермаркете становятся резче; в одном вдохе Тунде различает ароматы яблок, и сладких перцев, и апельсинов.

Айзек шепчет:

– По-моему, она щас возьмет это манго и по башке ему заедет.

Умеешь ли направлять молнии? Или они молвят тебе: “Вот мы”?

Тунде снимает, и тут девчонка разворачивается. Когда она бьет, телефонный экран на миг мутнеет. Но в остальном все снято очень четко. Вот она кладет ладонь мужчине на руку, а тот улыбается, думает, это она ради его забавы сердится, притворно. Если остановить ролик на этой секунде, видно, как бьет разряд. И виден след фигур Лихтенберга, что вихрится и ветвится, как река, по коже от запястья до локтя, и лопаются капилляры.

Камера следит, как мужчина падает на пол, бьется и задыхается. Тунде крутится на месте, чтобы девчонка, уже убегая из супермаркета, оставалась в кадре. Фоном шум – люди зовут на помощь, кричат, что девчонка отравила мужчину. Ударила и отравила. Ударила шприцем с ядом. А может, нет, может, тут где-то во фруктах змея, в грудах плодов таится випера или африканская гадюка. А кто-то говорит:

– Айе ни гёрл йен, ша! Девчонка – колдунья. Колдуньи так и убивают человека.

Камера Тунде возвращается к фигуре на полу. Мужчина пятками колотит по линолеумным квадратам. На губах розовая пена. Глаза закатились. Бешено мотается голова. Тунде думал, что если уловить эту картину ярким окошком телефона, больше не будет страшно. Но он смотрит, как мужчина плачет, выкашливая красную слизь, и страх раскаленным проводом пронизывает хребет. И тогда Тунде понимает, что́ почувствовал у бассейна, – что Энума, если б захотела, могла бы его убить. До приезда “скорой” Тунде не отводит камеры от мужчины.

Тунде постит видео, и с этого начинается вся история Дня Девочек.

Марго

– Да фейк.

– “Фокс ньюс” говорят, что нет.

– “Фокс ньюс” еще не то скажут, чтоб толпа народу набежала смотреть “Фокс ньюс”.

– Это да. Но все равно.

– Это что у нее из руки такое?

– Электричество.

– Но это же… я не знаю…

– Во-во.

– Где это?

– Нигерия, что ли. Вчера запостили.

– На свете полно больных, Дэниэл. Фальсификаторов. Мошенников.

– Это не единственное видео. После него постили еще… четыре или пять.

– Фейки. Люди из-за таких вещей гонят волну. Это… как это называется? Мем. Знаешь, был такой Слендермен? Какие-то девочки пытались убить подругу в честь этого человека. Явления. Ужас.

– Четыре или пять видео в час, Марго.

– Бля.

– Во-во.

– Ну и что ты предлагаешь?

– Закрой школы.

– Ты вообще представляешь, что со мной сделают родители? Ты представляешь, сколько это миллионов избирателей и что они сделают, если я сегодня отошлю всех детей по домам?

– А ты представляешь, что сделает учительский профсоюз, если кто-нибудь из профсоюзных пострадает? Останется калекой? Погибнет? Ты представь, какая это ответственность.

– Погибнет?

– Кто его знает.

Марго смотрит на свои руки – руки вцепились в кромку стола. Поведется – выставится идиоткой. Наверняка же это просто завлекалочка для телесериала. А Марго окажется дурой набитой, мэром, которая закрыла школы в крупной городской агломерации из-за розыгрыша, блядь. Но если не закрыть и что-нибудь случится… Дэниэл станет губернатором этого великого штата – губернатором, который предостерегал мэра, убеждал ее принять меры, но увы. Марго так и видит слезы, что бегут по его щекам, когда он дает интервью в прямом эфире из губернаторской резиденции. Твою мать.

Дэниэл глядит в телефон:

– В Айове и Делавэре объявили, что закрывают.

– Хорошо.

– В каком смысле “хорошо”?

– В смысле “хорошо”. Так и сделаем, хорошо. Я закрою школы.

Дня четыре или пять дома она почти не появляется. Не помнит, как выходила из офиса, ехала домой, заползала в постель, хотя, видимо, должна была. Телефон не умолкает. Марго ложится спать, не выпуская его из рук, и просыпается, по-прежнему в него вцепившись. Девочки у Бобби, так что о них можно не думать, и, господи прости, она о них даже не вспоминает.

Эта история разлетелась по всему миру, и никто не понимает, что, сука, происходит-то.

Поначалу были уверенные физиономии в телевизоре, представители Центра по контролю и профилактике заболеваний, – внушали, что это вирус, не очень страшный, большинство выздоравливают, и это только кажется, будто девочки бьют людей током из рук. Мы же все понимаем, что такого быть не может, да? Это бред – и ведущие так хохотали, что у них тек грим. Для забавы пригласили пару морских биологов – пусть поговорят об электрических угрях и устройстве их организма. Бородатый дядька, очкастая девушка, рыбка в аквариуме – нормальный такой утренний выпуск. А ты знала, что человек, который изобрел батарейку, вдохновлялся организмом электрических угрей? Я не знала, Том, как интересно. Я слыхал, они лошадь могут завалить. Да ты что, кто бы мог подумать. Оказывается, одна лаборатория в Японии на Рождество запитала елочные гирлянды от аквариума электрических угрей. А с девочками так не выйдет, да? Что-то я сомневаюсь, Кристен, что-то я сильно сомневаюсь. Хотя Рождество у нас с каждым годом приходит все раньше, нет? А теперь коротко о погоде.

Марго и мэрия воспринимают эту историю всерьез еще до того, как до новостных редакций доходит, что у нас тут не сказочки. В мэрию поступают первые сообщения о драках на игровых площадках. Странных драках нового сорта, после которых мальчики – в основном мальчики, иногда и девочки – задыхаются и трясутся, а по рукам, или по ногам, а порой по мякоти живота у них, точно листья, распускаются раны. Не заболевание, значит; следующая версия – новое оружие, ребята взяли моду в школу его таскать, но первая неделя заканчивается, приходит вторая, и уже ясно, что нет, дело не в этом.

Не понимая, как отличать достоверное от несообразного, они цепляются за любую теорию, даже самую бредовую. Далеко заполночь Марго читает отчет команды в Дели, которая первой обнаружила поперечно-полосатую мышцу вдоль ключиц у девочек, ее называют электрическим органом, или пасмой, потому что волокна перекручены. На концах ключиц – электрические рецепторы, благодаря которым, гласит теория, возможна некая форма электрической эхолокации. Зачатки пасмы отмечаются на МРТ области ключиц у новорожденных девочек. Марго копирует этот отчет и велит разослать по всем школам штата; многие дни отчет остается единственным нормальным научным документом среди множества искаженных интерпретаций. Даже Дэниэл мимолетно благодарен Марго – потом, правда, опять вспоминает, что ее ненавидит.

Один израильский антрополог постулирует, что развитие подобного органа у человека – неопровержимое доказательство теории водной обезьяны: мы лишены волосяного покрова, поскольку пришли не из джунглей, а из океана, где некогда были грозой глубин, как электрические угри, электрические скаты. Проповедники и телеевангелисты вцепляются в новость мертвой хваткой, выжимают из нее все до капли – и в выдавленных липких кишках читают неоспоримые знамения конца времен. В эфире одного популярного новостного ток-шоу случается мордобой – дерутся ученый, требующий хирургического обследования электродевочек, и священник, полагающий их вестниками апокалипсиса, которых человеческим рукам касаться не след. Уже дискутируют о том, всегда ли эта способность крылась в человеческом геноме, а теперь проснулась, или это мутация, ужасное уродство.

Перед сном Марго вспоминает крылатых муравьев в доме на озере – что ни лето, случался один день, когда эти муравьи кишмя кишели, бегали по деревянной обшивке стен, трепетали на древесных стволах, а в воздухе муравьев было столько, что того и гляди вдохнешь. Они живут под землей, муравьи, весь год, в полном одиночестве. Вылупляются из яиц, едят, что они там едят, – пыль, семена, что найдется, – и ждут, и ждут. А потом настает день, когда температура в самый раз и держится сколько надо дней, и влажность ровно какая надо… и тогда они все разом поднимаются в воздух. Чтобы найти друг друга. Такими мыслями ни с кем не поделишься. Все решат, что Марго свихнулась от стресса, а видит бог, желающих занять ее место и так пруд пруди. И все равно, начитавшись отчетов о детях с ожогами, о детях с припадками, о драках девчачьих банд, задержанных потом в полном составе для их же собственной безопасности, Марго лежит ночью в постели и думает: почему сейчас? Почему вот именно сейчас? И в ответ ей снова и снова являются эти муравьи, что тянут время, поджидают весну.

Проходит три недели, ей звонит Бобби и сообщает, что Джоселин подралась.

На пятый день мальчиков и девочек разделили – когда догадались, что все это творят девочки, решение казалось самоочевидным. Некоторые родители уже инструктировали сыновей не выходить на улицу одним, не уходить далеко.

– Если сама хоть раз это увидишь… – говорит серолицая женщина по телевизору. – Я видела, как девочка в парке сделала такое с мальчиком ни за что ни про что, и у него кровь пошла из глаз. Из глаз. Если сама хоть раз увидишь… Да ни одна мать своих мальчишек от себя не отпустит.

Все закрыть – решение не навечно; все реорганизовали. Отдельные автобусы возили мальчиков в школы для мальчиков. Эти приспособились быстро. Пару-тройку видосов в сети посмотрел – и от страха перехватывает горло.

А с девочками сложнее. Их же не разделишь. Девочки бывают злые, бывают жестокие, и теперь, когда все всплыло, кое-кто желает доказать, что сильнее и ловчее прочих. Есть травмы, есть несчастные случаи; одна девочка ослепила другую. Учителям страшно. Эксперты по телевизору говорят: “Всех запереть, строгий режим”. Похоже, коснулось всех девочек плюс-минус пятнадцати лет. Исключения редки, можно пренебречь. Нельзя их всех запереть, это какой-то бред. Люди, однако, требуют.

А теперь Джоселин ввязалась в драку. Журналисты слетаются, не успевает Марго добраться до дома и увидеться с дочерью. Приезжает – а на газоне перед домом уже обосновались фургоны телевизионщиков. Мадам мэр, вы не хотели бы прокомментировать слухи о том, что из-за вашей дочери мальчик попал в больницу?

Нет, прокомментировать она бы не хотела.

Бобби в гостиной с Мэдди. Та сидит на диване, у отца между коленей, пьет молоко и смотрит “Суперкрошек”. Когда входит мать, Мэдди поднимает глаза, но с места не двигается, снова переводит взгляд на телевизор. Десять лет, а как будто все пятнадцать. Ладно. Марго целует Мэдди в макушку – Мэдди тянет шею, пытается заглянуть матери за спину, в экран. Бобби сжимает руку Марго.

– Где Джос?

– Наверху.

– И?

– Сама перепугалась.

– Да уж.

Марго тихонько прикрывает за собой дверь спальни.

Джоселин сидит на кровати, вытянув ноги. Обнимает Мистера Медведя. Ребенок, сущий ребенок.

– Зря я не позвонила, – говорит Марго, – как только началось. Прости.

Джоселин вот-вот расплачется. Марго садится на постель осторожно, словно боится, что Джоселин сейчас опрокинется и разольется.

– Папа говорит, ты никого особо не поранила.

Пауза – Джос молчит, и Марго продолжает:

– Было еще… три девочки? Я же знаю, что это они начали. Мальчик вообще не должен был оказаться рядом. Их выписали из “Джона Мьюра”. Ты просто напугала пацана.

– Я знаю.

Так, хорошо. Вербальная коммуникация. Уже кое-что.

– Это ты… первый раз так сделала?

Джоселин закатывает глаза. Одной рукой щиплет одеяло.

– Это все очень ново для нас обеих, понимаешь? Давно это у тебя?

Джоселин бубнит так тихо, что Марго еле слышит:

– Полгода.

– Полгода?

Это промах. Не выказывай недоверия, не выказывай тревоги, никогда. Джоселин подтягивает коленки к груди.

– Извини, – говорит Марго. – Я просто… просто удивилась.

Джос хмурится.

– Полно девчонок, у которых еще раньше началось. Довольно… довольно странно было… когда началось. Как статическое электричество.

Статическое электричество. Что случилось? Ты причесывалась – и волосы прилипли к воздушному шарику? Развлечение для скучающих шестилеток на дне рождения.

– Девчонки всякое делали – ну, прикольно. В сети есть секретные видосы. Как этой штукой фокусы показывать.

Ну да, то самое время, когда любая твоя тайна от родителей становится драгоценной. Все, о чем знаешь ты, а они ни сном ни духом.

– Как ты… как ты этому научилась?

Джос говорит:

– Не знаю. Поняла, что могу, и все. Как бы так… выкручиваешь.

– Почему ты ничего не сказала? Почему не сказала мне?

Она смотрит в окно на газон. За высоким забором заднего двора уже собираются мужчины и женщины с камерами.

– Не знаю.

Марго вспоминает, как сама пыталась говорить с матерью о мальчиках, о том, что творилось на вечеринках. О том, насколько далеко “слишком далеко”, где рука мальчика должна остановиться. Вспоминает абсолютную невозможность таких разговоров.

– Покажи мне.

Джос щурится:

– Я не могу… тебе будет больно.

– Ты же тренировалась? Умеешь контролировать? Сможешь остановиться, чтоб меня не убить и не было припадка?

Джос глубоко вдыхает. Надувает щеки. Медленный выдох.

– Да.

Ее мать кивает. Вот эта девочка ей знакома – совестливая, серьезная. По-прежнему Джос.

– Тогда покажи.

– Да я не умею контролировать, чтоб не было больно.

– Очень больно будет?

Джос растопыривает пальцы, смотрит на ладони.

– У меня по-разному. Иногда сильно, иногда вообще ничего.

Марго поджимает губы.

– Ладно.

Джос тянет руку, отдергивает.

– Не хочу.

Было время, когда Марго мыла и ласкала тело этого ребенка до последней складочки. Не знать теперь его силы? Нет, так не годится.

– Давай, хватит секретничать. Показывай.

Джос почти в слезах. Кладет два пальца, указательный и средний, матери на руку. Марго ждет, когда Джос что-нибудь сделает – затаит дыхание, нахмурит лоб, сократит мускулы руки, – но нет ничего. Только боль.

Марго читала предварительные отчеты Центра по контролю и профилактике заболеваний, где отмечалось, что способность “сильнее всего действует на болевые центры человеческого мозга”, то есть выглядит как поражение током, но ощущается больнее, чем должно. Это целенаправленный импульс, который вызывает отклик в болевых рецепторах организма. Тем не менее Марго рассчитывала что-то увидеть – как чернеет и морщится плоть, как изгибается электрическая дуга, стремительная, точно змеиный укус.

Однако чует только влажную листву после грозы. Яблоневый сад, где сгнили паданцы, как у родителей на ферме.

А потом больно. От той точки на предплечье, которой касаются пальцы Джос, растекается тупая костная ломота. Грипп ползет по мускулам и суставам. Все глубже. Что-то трещит костями, выкручивает, гнет, и Марго хочет сказать Джос, чтоб перестала, но не может открыть рот. Боль зарывается в кость, та словно трескается изнутри, и перед глазами у Марго сама собой всплывает опухоль, плотный липкий ком, что выдирается из костного мозга, на острые осколки расщепляет локтевую кость и лучевую. Марго мутит. Хочется кричать. Боль растекается по руке и по телу, до тошноты. Боль добралась уже везде – отдается в голове и вдоль позвоночника, по спине, вокруг горла и наружу, до ключиц.

Ключицы. Все это длится считаные секунды – но мгновения растягиваются. Только боль способна привлечь такое внимание к телу, и поэтому Марго замечает, как в груди откликается эхо. Средь лесов и гор боли – звенящая нота вдоль ключиц. Подобное отвечает подобному.

Что-то такое уже было. В детстве она играла в такую игру. Забавно: годами не вспоминала. Никому никогда не рассказывала – знала, что нельзя, хотя не знала, откуда знает. В игре она как будто была ведьмой и умела вызывать световой шар на ладони. Ее братья играли, что они космонавты с пластиковыми лучевыми пистолетами, купленными на жетоны из коробок с хлопьями, но эта игра, в которую Марго играла совершенно одна, в буковой рощице на краю их участка, была совсем другая. Для этой игры не требовались ни пистолеты, ни космические шлемы, ни световые мечи. Для игры, в которую Марго играла в детстве, одной Марго вполне хватало.

В груди, и в локтях, и в ладонях покалывает. Словно просыпается онемевшая рука. Боль не ушла, но стала безразлична. Началось что-то другое. Марго машинально впивается пальцами в стеганое одеяло. Чует рощицу, словно вернулась под защиту буков, в мускус старой древесины и влажного грунта.

Она посылает молнию во все концы земли.

Марго открывает глаза и видит узор. Концентрические круги, светлые и темные, светлые и темные, прожжены в одеяле там, где Марго обеими руками в него вцепилась. И она знает, что почувствовала этот выверт, и помнит, что, пожалуй, знала его всегда, он всегда был с ней. Она держала его в длани своей. Она повелевала ему ударить.

– О господи, – говорит Марго. – О господи.

Алли

Алли запрыгивает на могильную плиту, откидывается назад посмотреть имя, она всегда старается их запоминать: эй, как дела, Аннабет Макдафф, любящая мать, ныне упокоившаяся? – и закуривает “Мальборо”.

Поскольку сигареты – одно из четырех или пяти тысяч мирских наслаждений, кои миссис Монтгомери-Тейлор почитает за мерзость пред Господом, одного лишь мерцающего уголька, затяжки, струи дыма из приоткрытых губ достаточно, чтоб сказать: да пошла ты в жопу, миссис Монтгомери-Тейлор, иди в жопу и ты, и тетки твои церковные, и Иисуса, епта, Христа с собой прихватите. Вполне достаточно сделать как обычно – и эффектно, и внятно обещает пацанам интересное продолжение. Но закуривать как обычно Алли неохота.

Кайл указывает подбородком:

– Я слыхал, парни в Небраске убили девчонку за такое.

– За курение? Жестко.

Хантер говорит:

– Полшколы в курсе, что ты так умеешь.

– И?

Хантер говорит:

– Твой папаша мог бы тебя на фабрике использовать. Сэкономил бы на электричестве.

– Он мне не папаша.

Алли снова пускает из кончиков пальцев серебристую искру. Пацаны смотрят.

Солнце садится, и кладбище оживает – сверчки и лягушки перекликаются, ждут дождя. Лето выдалось долгое, жаркое. Земля истосковалась по грозе.

У мистера Монтгомери-Тейлора мясоконсервный комбинат – заводы прямо здесь, в Джексонвилле, и в Олбани, и аж в Стейтсборо. Называется мясоконсервный, но на самом деле просто мясной. Звероубийственный. Мистер Монтгомери-Тейлор водил Алли посмотреть, когда она была помладше. Была у него такая фаза – с удовольствием изображал хорошего человека, который открывает маленькой девочке мужской мир. Для Алли это предмет некоей гордости – что досмотрела, не поморщившись, не отведя взгляда и не закатив истерику. Всю экскурсию рука мистера Монтгомери-Тейлора сжимала Алли плечо, точно клещами, он показывал загоны, куда сгоняли свиней перед их свиданием с ножом. Свиньи, они очень умные; если их напугать, мясо не такое вкусное. Надо деликатно.

А куры глупые. Алли дали посмотреть, как кур вынимают из ящиков, – сплошь белизна и пух-перо. Руки подхватывали кур, переворачивали, выставляя напоказ их белоснежные зады, и пристегивали за ноги к конвейеру, который волок кур головами через ванну с водой под током. Куры кудахтали и извивались. Одна за другой коченели, потом обмякали.

– Это по-доброму, – говорил мистер Монтгомери-Тейлор. – Они и не понимают, откуда им прилетело.

И смеялся, и его сотрудники тоже смеялись.

Алли заметила, что курица-другая подняли головы. Вода их не оглушила. Они в сознании проехали по конвейеру, в сознании погрузились в ванну для шпарки.

– Эффективно, гигиенично и по-доброму, – говорил мистер Монтгомери-Тейлор.

Алли вспоминала экстатические речи миссис Монтгомери-Тейлор про преисподнюю – крутящиеся ножи, и кипяток, который окатит все тело, и обжигающее масло, и реки расплавленного свинца.

Хотелось бежать вдоль конвейера, выдергивать кур из кандалов, выпускать на волю, обезумевших и обозленных. Алли воображала, как они подступают к мистеру Монтгомери-Тейлору, мстительно клюют его и дерут когтями. Но голос молвил ей: Сейчас не время, дочь. Твое время придет. Голос пока еще ни разу ее не подвел, ни единожды за всю жизнь. Поэтому Алли кивнула:

– Очень интересно. Спасибо, что показали.

Вскоре после экскурсии на комбинат Алли заметила, что́, оказывается, умеет. Без шума, без паники – как в тот день, когда заметила, что волосы отросли. Наверно, она давно уже потихоньку умела.

Сидели за обедом. Алли потянулась за вилкой, и из руки шибанула искра.

Голос сказал: Давай еще раз. Ты можешь еще раз. Сосредоточься. Она чуточку выкрутила что-то или чем-то щелкнула в груди. И пожалуйста – искра. Молодчина, сказал голос, но им не показывай, их не касается. Мистер Монтгомери-Тейлор не заметил, и миссис Монтгомери-Тейлор не заметила. Алли смотрела в стол, лицо бесстрастное. Голос сказал: Это мой первый дар тебе, дочь. Научись им пользоваться.

Упражнялась она в спальне. С руки на руку перебрасывала искру. Регулировала лампу на тумбочке – ярче, тусклее. Прожигала крохотную дырочку в салфетке, тренировалась, пока дырочка не стала как булавочный укол. Меньше даже. Такие штуки требовали постоянного, неотступного внимания. Это Алли умеет. Она никогда не слышала, чтобы кто-нибудь еще вот так поджигал сигареты.

Голос сказал: Настанет день – и ты этим воспользуешься, и в тот день ты поймешь, что делать.

Обычно Алли разрешает пацанам трогать ее, если им приспичит. Пацаны думают, они за этим и пришли на кладбище. Рука скользит вверх по бедру, вынимаешь сигарету изо рта, как леденец, держишь на отлете, пока не закончится поцелуй. Кайл приваливается рядом к надгробию, кладет ладонь Алли на живот, мнет ткань топа. Алли отпихивает его руку. Он улыбается:

– Да ладно тебе. – И приподнимает ей топ.

Она жалит его в тыл ладони. Несильно. Просто чтоб перестал.

Он отдергивает руку. Смотрит на Алли, затем в расстройстве – на Хантера.

– Эй, чё за дела?

Она пожимает плечами:

– Неохота.

Хантер подходит, садится с другого бока. Алли между ними, их тела сплющивают ее, выпуклости на штанах выдают, что у них на уме.

– Это ничего, – говорит Хантер, – но, понимаешь, ты нас сюда привела, и нам-то охота.

Он кладет руку поперек ее живота, большим пальцем задевает грудь, обхватывает сильной ладонью.

– Давай, – говорит он. – Развлечемся на троих.

И наклоняется для поцелуя, открывая рот.

Хантер ей нравится. В нем росту шесть футов четыре дюйма, у него широкие мощные плечи. Они вместе неплохо развлекались. Она сюда пришла не за этим. У нее насчет сегодня предчувствие.

Она бьет Хантеру под мышку. Ее коронный булавочный укол, прямо в мускул, точно и аккуратно, словно тончайшее лезвие ножа входит снизу вверх до плеча. Алли еще подкручивает – это как разжигать лампу все жарче и жарче. Как будто этот нож – огненный.

– Епта! – Хантер отпрыгивает. – Епта! – Рукой растирает левую подмышку. Левая рука трясется.

Кайл уже злится, притягивает Алли к себе:

– А чего ты нас сюда потащила, раз не…

И она бьет ему в горло, прямо под челюстью. Как будто металлическим лезвием рассекает гортань. Рот у Кайла сам собой разевается. Кайл с трудом заглатывает воздух. Дышит, но говорить не может.

– Да пошла ты тогда! – орет Хантер. – Пешком теперь домой пиздуй!

Хантер пятится. Кайл, держась за горло, подбирает рюкзак.

– Ола! Аху! – кричит он, и оба уходят к машине.

Она ждет еще долго после темна, лежит на могиле Аннабет Макдафф, любящей матери, ныне упокоившейся, сигарету за сигаретой поджигает щелчком пальцев и выкуривает до упора. Вокруг занимается вечерний шум, и Алли думает: ну давай, фас.

Говорит голосу: Эй, мам. Сегодня, да?

Голос отвечает: Угадала, дочь. Ты готова?

Алли говорит: Приступим.

Назад в дом она взбирается по шпалере. Ботинки болтаются на шее, на связанных шнурках. Алли вставляет пальцы ног в решетку, руками цепляется и перехватывает. Миссис Монтгомери-Тейлор однажды увидела, как маленькая Алли лезет на дерево – раз-два-три, и наверху, – и сказала:

– Вы посмотрите на нее – прямо обезьяна. – И таким еще тоном, словно давно подозревала. Прямо-таки дождаться не могла, когда это подтвердится.

Алли добирается до окна своей спальни. Она оставила щелочку и теперь поднимает раму, снимает ботинки и кидает в комнату. Забрасывает себя в окно. Смотрит на часы: даже на ужин не опоздала, придраться не к чему. Она испускает смешок, низкий и сиплый. И ей отвечают смешком. И она понимает, что в комнате не одна. И знает, конечно, кто здесь.

Мистер Монтгомери-Тейлор выпрастывается из мягкого кресла, будто длиннорукий агрегат на конвейере мясокомбината. Алли втягивает воздух, но не успевает сложить и полслова, как мистер Монтгомери-Тейлор очень сильно бьет ее по губам, тылом ладони. Как теннисист в загородном клубе. Челюсть щелкает – точно мячик делает тук по ракетке.

Ярость у него всегда очень управляемая, очень тихая. Чем меньше он говорит, тем он злее. Он пьян, Алли чует, и он в бешенстве, и он бормочет:

– Видел тебя. Видел тебя на кладбище с мальчишками. Грязная. Сопливая. Шлюха.

Каждое слово подчеркнуто зуботычиной, или пощечиной, или пинком. Алли не съеживается клубочком. Не умоляет перестать. Знает, что от этого процедура только затянется. Мистер Монтгомери-Тейлор раздвигает ей коленки. Нащупывает свой ремень. Сейчас он ей покажет, какая она сопливая шлюха. Можно подумать, не показывал уже сто раз.

Миссис Монтгомери-Тейлор сидит внизу, слушает польку по радио, пьет херес, медленно, но не отрываясь, по чуть-чуть, – а что такого, кому хуже-то будет? Чем занят мистер Монтгомери-Тейлор наверху вечерами, ей выяснять неохота; во всяком случае, он не котует по окрестностям, а девчонка заслужила. Если бы репортер “Сан-Таймс”, невесть почему заинтересовавшись мелкими подробностями жизни в домике семейства Монтгомери-Тейлор, в эту минуту подставил бы под нос миссис Монтгомери-Тейлор микрофон и сказал: “Миссис Монтгомери-Тейлор, как вы думаете, что делает ваш супруг с этой шестнадцатилетней полукровкой, которую вы взяли в дом из христианской добродетели? Как по-вашему, отчего она так орет и скандалит?” Если б ее спросили – но кто бы ее спросил? – она бы ответила: “Да он ее шлепает, и она совершенно этого заслуживает”. Если бы интервьюер не отступил: “А что вы тогда имеете в виду, говоря «он котует»?” – миссис Монтгомери-Тейлор слегка скривила бы губы, словно учуяла неприятный запах, а затем вернулась бы улыбка, и миссис Монтгомери-Тейлор доверительно пояснила бы: “Ну, сами знаете этих мужчин”.

В другой раз – уже не один год с того дня прошел – рука мистера Монтгомери-Тейлора вот так держала ее за горло, Алли затылком вдавливало в изголовье, шея затекала, и тут голос впервые заговорил с Алли очень ясно, прямо в голове. Собственно, Алли давно его слышала, только издали. С тех еще пор, когда не жила у Монтгомери-Тейлоров, с тех еще пор, когда ее передавали из дома в дом, с рук на руки, невнятный голос из далекой дали предостерегал, когда следует поберечься, предупреждал об опасности.

Голос сказал: Ты сильная, ты это переживешь.

Мистер Монтгомери-Тейлор крепче стиснул ей шею, и Алли сказала: Мам?

И голос ответил: А ты думала – кто?

Сегодня ничего особенного не случилось – нельзя сказать, что Алли раззадорили пуще обычного. Просто изо дня в день человек по чуть-чуть растет, изо дня в день что-нибудь меняется, и дни громоздятся друг на друга, и невозможное вдруг становится возможным. Так девочка становится взрослой женщиной. Шаг за шагом – и готово. Мистер Монтгомери-Тейлор бросается на Алли, и она знает, что у нее получится. Что ей хватит сил. Может, силы у нее были уже неделями или месяцами, но уверена она только теперь. Она сможет – и не оставит ни шанса осечке или возмездию. Ничего проще на свете нет – это как протянуть руку и щелкнуть выключателем. Непонятно, отчего она не выключила эту осточертевшую лампу раньше.

Она говорит голосу: Сейчас, да?

Голос отвечает: Сама же знаешь.

В комнате пахнет дождем. И мистер Монтгомери-Тейлор поднимает голову, думает, что наконец-то дождь, что иссохшая земля пьет воду жадными глотками. Мистер Монтгомери-Тейлор думает, что дождь льется в окно, сердце его радуется дождю, однако своего занятия он не бросает. Алли подносит руки к его вискам, левому и правому. Чувствует, как материнские ладони накрывают ее пальцы. Хорошо, что мистер Монтгомери-Тейлор смотрит не на Алли, а в окно, выглядывает не пролившийся дождь.

Она торит тропу для молнии и путь прокладывает грозе.

Белая вспышка. На лбу у мистера Монтгомери-Тейлора, и вокруг рта, и на зубах серебристый промельк. У мистера Монтгомери-Тейлора спазм, и он выпадает из Алли. Сотрясается в припадке. Стучат челюсти. Он шумно бухается на пол, и Алли боится, как бы не услышала миссис Монтгомери-Тейлор, но у той громко играет радио, так что по лестнице не всходят шаги, голос никого не окликает. Алли подтягивает трусы и джинсы. Нагибается посмотреть. На губах у мистера Монтгомери-Тейлора красная пена. Хребет выгнут, руки свело – пальцы как звериные когти. Похоже, еще дышит. Она думает: можно сейчас кого-нибудь позвать, и тогда он, вероятно, выживет. Поэтому она кладет ладонь ему на сердце и собирает в себе остатки молнии. Посылает ее прямо туда, где человеческие существа творимы электрическим ритмом. И он замирает.

Она собирает кое-какие вещи. Деньги, припрятанные под подоконником, несколько баксов, пока хватит. Радиоприемник на батарейках – у миссис Монтгомери-Тейлор он был с детства, и она подарила его Алли в одно из тех мгновений доброты, что должны затуманить и замутнить даже простую чистоту страдания. Телефон Алли не берет – она слыхала, по телефонам можно отследить. Глядит на крохотного Христа слоновой кости, распятого на кресте красного дерева над изголовьем постели.

Возьми, говорит голос.

Я молодец? – говорит Алли. Ты мною гордишься?

Ой, еще как горжусь, дочь. И буду гордиться еще больше. Ты в этом мире сотворишь чудеса.

Алли сует маленькое распятие в вещмешок. Она всегда понимала, что про голос никому говорить нельзя. Хранить тайны она умеет.

Напоследок Алли еще раз смотрит на мистера Монтгомери-Тейлора и вылезает в окно. Может, он и не понял, откуда ему прилетело. Алли надеется, что понял. Хорошо бы его заживо отправить в ванну для шпарки.

Она спрыгивает со шпалеры, идет по газону и думает, что, может, стоило перед уходом стырить ножик из кухни. Но потом вспоминает – и эта мысль ее смешит, – что ножик ей пригодится разве только еды на обед порезать, а так-то он ей совершенно ни к чему.

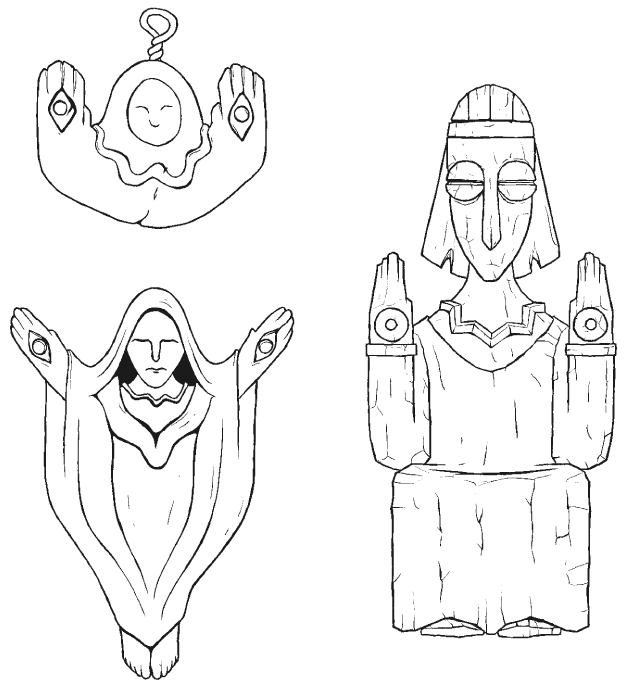

Три образа Святой Матери, датировка – около 500 лет назад. Найдены на раскопках в Южном Судане.

Назад: Нил Адам Аремон СИЛА Исторический роман

Дальше: За девять лет до