Глава двадцать восьмая,

в которой наши герои по-прежнему, если воспользоваться словами пророка Исайи, sedentes in tenedris, а выражаясь по-людски, продолжали сидеть в Башне шутов. Потом на Рейневана начинают нажимать, то с помощью аргументов, то с помощью инструментов. И дьявол знает, чем бы все это кончилось, если б не знакомства, заведенные в годы учебы.

Две недели, которые болезнь вычла у Рейневана из биографии, ничего особого в Башне не изменили. Ну, стало еще холодней, что, однако, после Задушек никак не могло считаться феноменом. В «меню» основное место стала занимать сельдь, напоминая о приближающемся адвенте. В принципе канонический закон требовал поститься во время адвента лишь четыре недели перед Рождеством, но особо набожные – а божегробцы были таковыми – начинали пост раньше.

Из других событий можно назвать то, что вскоре после святой Урсулы Миколай Коппирниг покрылся такими ужасными и устойчивыми чирьями, что их пришлось вскрывать в госпитальном medicinarium’e. После операции астроном провел несколько дней в госпиции. О тамошних удобствах и пище он рассказывал так красочно, что остальные жильцы Башни сообща решили обзавестись чирьями. Лохмотья и солому с лежанки Коппирнига разодрали и разделили, чтобы заразиться. Действительно, вскоре Инститора и Бонавентуру обсыпали нарывы и язвы. Однако с чирьями Коппирнига они не шли ни в какое сравнение, и божегробовцы не сочли их заслуживающими операции и госпитализации.

Шарлею удалось остатками пищи приманить и приручить большую крысу, которой он дал имя Мартин в честь, как он выразился, исполняющего в данный момент обязанности наместника Бога на земле. Некоторых обитателей Башни шутка развеселила, других возмутила. В равной степени она коснулась Шарлея и Горна, который окрещение крысы прокомментировал репликой Habemus papam. Однако событие дало повод для новой темы вечерних бесед – в этом смысле также мало что в Башне изменилось. Ежевечерне усаживались и дискутировали. Чаще всего около подстилки Рейневана, все еще слишком слабого, чтобы вставать, и питающегося специально поставляемым божегробовцами куриным бульоном. Урбан Горн кормил Рейневана. Шарлей кормил крысу Мартина. Бонавентура бередил свои язвы. Коппирниг, Инститор, Камедула и Исайя прислушивались. Фома Альфа ораторствовал. А инспирированными крысой предметами бесед были папы, папства и знаменитое пророчество святого Малахия из Армана, архиепископа Ардынацейского.

– Признайте, – говорил Фома Альфа, – что это очень точное предсказание, точное настолько, что ни о какой случайности и разговора быть не может. Малахию было Откровение, сам Бог обращался к нему, излагая судьбы христианства, в том числе имена пап, начиная от современного ему Селестина Пидо до Петра Римлянина, того самого, понтификат которого вроде бы окончится гибелью и Рима, и папства, и всей христианской веры. И пока что предсказания Малахия исполняются до йоты.

– Только в том случае, если как следует поднатужиться, – холодно прокомментировал Шарлей, подсовывая Мартину под усатую мордочку крошки хлеба. – На том же принципе можно, если постараться, натянуть тесные башмаки. Только вот ходить в них не удастся.

– Неправду говорите, видимо, от незнания. Пророчество Малахия безошибочно рисует всех пап как живых. Возьмите, например, недавние времена схизмы – тот, кого предсказание именует Космединским Месяцем, это же Бенедикт Тринадцатый, умерший и недавно проклятый авиньонский папа Педро Луна, бывший некогда кардиналом в Марии в Космедине. После него у Малахия идет cubus de mixtione. И кто же это, как не римский Бонифаций Девятый, Петр Томачелли, у которого в гербе шашешница?

– А названный «С лучшей звезды», – вставил, расковыривая язву на икре, Бонавентура, – это ж Иннокентий Седьмой, Косимо де Мильорати с кометой на гербовом щите. Верно?

– Истинная правда! А следующий папа, у Малахия «Кормчий с черного моста», это Григорий Седьмой, Анджело Корраро, венецианец. А «Бич солнечный»? Не кто иной, как критский Петр Филаргон, Александр Пятый, у которого солнце в гербе. А поименованный в пророчестве Малахиевом «Олень Сирений»…

– И тогда хромой выскочил, как олень, и язык немых радостно воскликнет. Ибо взольются потоки вод…

– Окстись, Исайя! Ведь олень это…

– Это кто же? – фыркнул Шарлей. – Знаю, знаю, что вы втиснете сюда, как ногу в тесный башмак, Балтазара де Косса, Иоанна Двадцать Третьего. Но это ведь не папа, а антипапа, никак не сочетающийся с перечнем. Кроме того, скорее всего ни с оленем, ни с сиреной не имеющий ничего общего. Иначе говоря, здесь Малахия наплел. Как и во многих других местах своего знаменитого пророчества.

– Злую, ох злую волю проявляете, господин Шарлей! – взъерепенился Фома Альфа. – Придираетесь. Не так следует к пророчествам подходить! В них надобно видеть то, что абсолютно истинно, и именно это считать доказательством истинности целого! А то, что у вас, как вы полагаете, не сходится, нельзя называть фальшью, а скромно признать, что, будучи малым смертным, вы не поняли слова Божиего, ибо не было оно однозначным. Но время правду докажет.

– Хоть сколь угодно времени истечет, ничто лжи в истину не превратит.

– Вот в этом, – вклинился с усмешкой Урбан Горн, – ты не прав, Шарлей. Недооцениваешь, ох недооцениваешь ты силу времени.

– Все вы профаны, – провозгласил со своей подстилки прислушивавшийся к разговору Циркулос. – Неучи! Все. Право, слушаю я и слышу: stultus stulta loquitur.

Фома Альфа указал на него головой и многозначительно постучал себя по лбу. Горн хмыкнул. Шарлей махнул рукой.

Крыса посматривала на происходящее мудрыми черными глазками. Рейневан посматривал на крысу. Коппирниг посматривал на Рейневана.

– А что, – неожиданно спросил именно Коппирниг, – вы скажете о будущем папства, господин Фома? Что об этом говорит Малахия? Кто будет следующим папой после Святого Отца Мартина?

– Надо думать, Олень Сирений, – усмехнулся Шарлей.

– И тогда хромой выскочит, как олень…

– Замолкни, псих. Я же сказал! А вам, господин Миколай, я отвечу так: это будет каталонец. После теперешнего Святого Отца Мартина, названного «Колонной златой пелены», Малахия упоминает о Барселоне.

– О «схизме Барселонской», – уточнил Бонавентура, успокаивая всхлипывающего Исайю. – А из этого следует, что речь идет об Идзиго Муньозе, очередном после де Луны, схизматике, именуемом Клементием Восьмым. Здесь нет никакого предсказания о Мартине Пятом.

– Ах, серьезно? – преувеличенно искренне удивился Шарлей. – Надо же! Какое облегчение.

– Если учитывать только римских пап, – резюмировал Фома Альфа, – то дальше у Малахии идет «Небесная волчица».

– Так и знал, что в конце концов до этого дойдет. Guria romana всегда славилась волчьими законами и обычаями, но чтобы, смилостивься над нами Господь, волчица уселась на Престоле Петровом?

– И к тому же самка, – съехидничал Шарлей. – Опять? Мало было одной Иоанны? А ведь говорили, что там будут тщательно проверять, у всех ли кандидатов есть яйца.

– Отказались от проверок, – подмигнул ему Горн. – Слишком многих приходилось отсеивать.

– Неуместные шуточки, – нахмурился Фома Альфа, – к тому же еретичеством попахивают…

– Постоянно, – угрюмо добавил Инститор, – кощунствуете. Как с той вашей крысой.

– Довольно, довольно, – жестом успокоил его Коппирниг. – Вернемся к Малахии. Так кто будет очередным папой?

– Я проверял и знаю, – Фома Альфа гордо осмотрелся, – что принимать во внимание можно лишь одного из кардиналов. Габриеля Кондульмера, бывшего сиенского епископа. А у Сиены в гербе, учтите, волчица. Этого Кондульмера, попомните мои и Малахии слова, изберет конклав после папы Мартина, дай ему Боже как можно более долгий понтификат.

– Что-то не верится, – покрутил головой Горн. – Есть более верные кандидаты, такие, о которых знают, которые делают блестящую карьеру. Альберт Бранда Кастильоне и Джордано Орсини, оба члены коллегии. Или Ян Сервантес, кардинал у Святого Петра в Оковах. Или хотя бы Бартоломео Капри, архиепископ Милана…

– Папский камерлинг Ян Паломар, – добавил Шарлей. – Эгидий Чарлиер, декан в Камбрэ, кардинал Хуан де Торквемада, Ян Стойковиц из Рагузы, наконец. Мне думается, у Кондульмера, о котором, если быть честным, я вообще не слышал, очень малые шансы.

– Малахиево пророчество, – пресек дискуссию Фома Альфа, – непогрешимо.

– Чего нельзя сказать о его интерпретаторах, – возразил Шарлей.

Крыса обнюхивала миску Шарлея. Рейневан с трудом приподнялся, оперся спиной о стену.

– Эх, господа, господа, – проговорил он, отирая пот со лба и сдерживая кашель. – Сидите в Башне, в темном заточении. Неизвестно, что будет завтра. Может, поволокут нас на муки и смерть? А вы спорите о папе, который взойдет на престол только через шесть лет…

– А откуда вы знаете, – захлебнулся слюной Фома Альфа, – что через шесть?

– Не знаю. Так у меня как-то вырвалось.

В вигилию святого Мартина, десятого ноября, когда Рейневан уже совершенно выздоровел, сочли излечившимися и освободили Исайю и Нормального. Предварительно их несколько раз отводили на исследования. Неизвестно, кто их проводил, но кто бы это ни был, он, видимо, решил, что непрекращающаяся мастурбация и общение исключительно при помощи цитат из книги пророка ничего не доказывают и ничего отрицательного о психическом состоянии не говорят. В конце концов, цитировать книгу Исайи доводилось и папе, да и мастурбация тоже дело вполне человеческое. У Миколая Коппирнига об этой материи было иное мнение…

– Подготавливают территорию, – угрюмо заметил он, – для инквизитора. Убирают психов и ненормальных, чтобы инквизитору не пришлось тратить на них времени. Оставляют одни сливки. То есть нас.

– Мне, – поддакнул Урбан Горн, – тоже так сдается.

К разговору прислушивался Циркулос. И вскоре переселился на другое место. Собрал в охапку солому и прошлепал, настоящий лысый пеликан, к противоположной стене, где в отдалении свил себе новое гнездо. Стена и пол мгновенно покрылись иероглифами и идеограммами. Преимущественно знаками зодиака, пентаграммами и гексаграммами, не было недостатка в спиралях и тетраксисах, повторялись исходные литеры: алеф, мем и шин. И, конечно же, было что-то вроде древа сефирот, а также различные другие символы и знаки.

– Ну-с, что скажете, – указал движением головы Фома Альфа, – касательно этой дьявольщины?

– Инквизитор, – вынес вердикт Бонавентура, – возьмет его первым. Попомните мои слова.

– Сомневаюсь, – заметил Шарлей. – Я думаю, наоборот, его даже выпустят. Если действительно освобождают придурков, то для него лучшего определения не придумаешь.

– Полагаю, – возразил Коппирниг, – тут вы ошибаетесь.

Рейневан был с ним согласен.

В меню абсолютное первенство держала постная селедка, вскоре даже крыса Мартин стала есть ее с явным нежеланием. И Рейневан решился.

Циркулос не обратил на него внимания. Занятый малеванием на стене Печати Соломона, он не заметил, когда тот подошел. Рейневан кашлянул. Раз, потом другой. Громче. Циркулос не повернул головы.

– Не засти мне свет!

Рейневан опустился на корточки. Циркулос накорябал на охватывающем круге симметричную надпись: AMASARAC, ASARADEL, AGLON, VACHEON и STIMULAMATON.

– Чего тебе нужно?

– Я знаю эти сигли и заклинания. Я о них слышал.

– Даааа? – Только теперь Циркулос поднял на него глаза. Немного помолчал. – А я слышал о провокаторах. Отойди, змейство.

Он отвернулся спиной и снова принялся корябать. Рейневан откашлялся, набрал воздуха.

– Clavis Salomonig.

Циркулос замер. Несколько мгновений не шевелился. Потом медленно повернул голову. И шевельнул зобом.

– Speculum salvationis, – ответил он, но в его голосе все еще звучала подозрительность и неуверенность. – Толедо?

– Alma Mater nostra.

– Veritas Domini?

– Manet in saeculum.

– Аминь. – Только теперь Циркулос показал в улыбке почерневшие остатки зубов, оглянулся, проверяя, не подслушивает ли кто-нибудь. – Аминь, юный собрат. Которая академия? Краков?

– Прага.

– А я, – Циркулос улыбнулся еще шире, – Болонья. Потом Падуя и Монпелье. В Праге тоже бывал… Знал докторов, мэтров, бакалавров… Мне не упустили возможность об этом напомнить. При аресте. А инквизитор пожелает знать детали… А тебя, юный собрат? О чем будет выспрашивать тебя спешащий к нам защитник веры католической? Кого ты знал в Праге? Попробую угадать: Яна Пшибрама, Яна Кардинала? Петра Пайне? Якубка из Стшибора?

– Я, – Рейневан помнил предупреждение Шарлея, – никого не знал. Я невиновен. Попал сюда случайно. По недоразумению.

– Certes, certes, – махнул рукой Циркулос. – А как же иначе-то? Если постараешься убедить их в своей невиновности, то, даст Бог, выйдешь целым. Шансы у тебя есть. Не то что у меня.

– Да вы что…

– Я знаю, что говорю, – прервал Циркулос. – Я – рецидивист. Haereticus relapsus. Понимаешь? Пыток я не выдержу, сам себя закопаю. Костер гарантирован. Поэтому…

Он указал рукой на начертанные на стене символы.

– Поэтому, как видишь, я комбинирую.

Прошли сутки, прежде чем Циркулос сказал, что именно он комбинирует. Сутки, во время которых Шарлей проявил явное неудовольствие по поводу нового Рейнмарова товарищества.

– Совершенно не понимаю, – заявил он, поморщившись, – зачем ты тратишь время на болтовню с недоумком.

– Оставь его в покое, – неожиданно встал на сторону Рейневана Горн. – Пусть болтает с кем хочет. Может, ему нужно отвлечься?

Шарлей махнул рукой.

– Эй! – крикнул он вслед отходящему Рейневану. – Не забудь. Сорок восемь!

– Что?

– Количество букв в слове «Аполлион», помноженное на количество букв в слове «кретин»!

* * *

– Я комбинирую, – Циркулос понизил голос, внимательно осмотрелся, – комбинирую, как отсюда выбраться.

– С помощью магии, верно? – Рейневан тоже оглянулся.

– По-другому не получится, – бесстрастно отметил факт старец. – В самом начале я уже пытался подкупить. Получил палкой. Пробовал пугать. Получил снова. Пробовал прикинуться идиотом, но они на это не клюнули. Симулировал опутанного дьяволом. Если б инквизитором по-прежнему был старый Добенек, вроцлавский приор в Святом Войцехе, мне, может быть, и удалось бы. Но новый, молодой, о, этот не даст себя провести. И что же остается?

– Действительно, что?

– Телепортация. Перенесение в пространстве.

На следующее утро Циркулос, чутко следя за тем, не подслушивает ли кто-нибудь, изложил Рейневану свой план, предварив его, а как же иначе, длинным изложением теории чернокнижества и гоеции. Телепортация, как узнал Рейневан, вполне возможна и даже проста, если тебе, само собой разумеется, посодействует соответствующий демон. Рейневан узнал также, что таких демонов несколько, любая приличная книга заклинаний приводит свои типы. Так, в соответствии с «Гримуаром папы Гонория», телепортационным демоном является Саргатан, которому подчиняются вспомогательные демоны: Зорай, Валефар и Фарай. Однако призвать их невероятно сложно и очень небезопасно. Поэтому «Малый Ключ Соломона» рекомендует обращаться к иным демонам, известным под именами Ватин и Сесре. Однако многолетние изыскания Циркулоса, как под конец лекции узнал Рейневан, склоняют его к тому, чтобы руководствоваться указаниями еще одной магической книги, а именно «Grimorium Verum», которая для осуществления телепортации рекомендует призывать демона Мерсильде.

– А как же его призвать? – осмелел Рейневан. – Без инструментария, без occultum. Occultum должен соответствовать ряду условий, которые здесь, в этой грязной дыре, создать…

– Ортодоксия, – гневно прервал Циркулос, – доктринерство сколь же вредоносны в эмпирии, сколь же сужающие горизонты! Occultum – фурда, если у тебя есть амулет. Правда, не так ли господин формалист? Истинная правда, ergo. А вот и амулет. Quod erat demonstrandum. Взгляни-ка!

Амулет оказался овальной малахитовой пластинкой размером примерно в грош с выцарапанными на ней позолоченными глифами и символами, из которых больше всего бросались в глаза змея, рыба и вписанное в треугольник Солнце.

– Это талисман Мерсильде, – гордо проговорил Циркулос. – Я спрятал его и тайком пронес сюда. Осмотри. Смелее.

Рейневан протянул было руку, но тут же отдернул. Засохшие, но все еще четко видимые следы на талисмане однозначно свидетельствовали о том, в каком месте он был упрятан.

– Попытаюсь сегодня ночью. – Старец не обиделся на реакцию. – Пожелай мне фортуны, юный адепт. Как знать, может, когда-нибудь еще…

– У меня, – откашлялся Рейневан, – есть еще один… Последний вопрос. Скорее, даже просьба. Я имею в виду выяснение… Хммм… Некоего приключения… События…

– Говори.

Рейневан быстро, но подробно изложил все. Циркулос не прерывал. Выслушал спокойно и сосредоточенно. Потом перешел к вопросам.

– Какой был день? Точная дата?

– Последний день августа. Пятница. За час перед нешпорами.

– Хм-м-м… Солнце в знаке Девы, то есть Венеры… Управляющий гений двойственный, халдейский Самас, иудейский Гамалиель. Луна, как у меня получается из вычислений, полная… Скверно… Час Солнца… Не самое лучшее, но и не худшее… Моментик…

Он отгреб солому, протер рукой глинобитный пол, накорябал на нем какие-то фигуры и цифры, прибавлял, умножал, делил, бормоча что-то об асцендентах, углах, эпициклах, деферентах, квинкунксах. Наконец поднял голову и забавно пошевелил зобом.

– Ты говорил о каких-то заклинаниях. Каких?

Рейневан, с трудом вспоминая, начал перечислять. На это ушло совсем немного времени.

– Знаю, – небрежно махнув рукой, прервал Циркулос. – Arbatel, хоть и перепутанный по незнанию. Удивительно, как это вообще сработало… И никто не погиб трагической смертью… Впрочем, не важно. Видения были? Многоголовый лев? Наездник на белом коне? Ворон? Огненный змей? Нет? Интересно. И ты говоришь, что этот Самсон, когда очнулся… не был собой, так?

– Так он утверждал. И были определенные… основания. Именно это меня интересует, именно это я хотел узнать. Что-либо подобное вообще возможно?

Циркулос какое-то время молчал, потирая пятку о пятку. Потом высморкался.

– Космос, – сказал он наконец, задумчиво вытирая пальцы о подол халата, – это упорядоченное целое и идеальный иерархический порядок. Равновесие между gradacio и corruptio, рождением и умиранием, творением и деструкцией. Космос, как учит Августин, есть gradatio entium, лестница бытий, видимых и невидимых, материальных и нематериальных. Одновременно Космос – как книга. И как учит Гуго от святого Виктора – чтобы понять книгу, недостаточно рассматривать красивые формы литер. Тем более что наши глаза зачастую слепы…

– Я спросил, возможно ли это.

– Сущее – не только substantia, Сущее – это одновременно accidens, нечто, происходящее непреднамеренно… Порой магически… Магическое же в человеке стремится к слиянию с магическим во вселенной… Существуют астральные тела и миры… Невидимые нам. Об этом пишет святой Амброзий в своем «Haexfemeron’e», Солинус в «Liber Memorabilium», Рабан Мавр в «De universo», а мэтр Экхарт…

– Возможно, – резко прервал Рейневан, – или нет?

– Возможно, а как же, – кивнул старик. – Тебе следует знать, что в этих вопросах я слыву специалистом. Практически экзорцизмами я не занимался, а изучал проблему по другим причинам. Уже дважды, молодой человек. Я освободил Инквизицию, прикидываясь опутанным. А чтобы как следует прикидываться, надо знать. Поэтому я изучал «Dialogus de energia et operatione daemonium» Михаила Пселла, «Exorcisandis obsessis a daemonio» папы Льва Третьего, «Pitraxis», переведенный с арабского…

– …Альфонсом Мудрым, королем Леона и Кастилии. Знаю. А конкретней о данном случае можно?

– Можно, – выпятил синие губы Циркулос. – Конечно же, можно. В данном случае надо было помнить, что каждое, даже на первый взгляд минимально значимое заклинание означает пакт с демоном.

– Стало быть, демон?

– Или kakodaemon, – пожал плечами Циркулос. – Или нечто такое, что мы условно определяем этим словом. Что именно? Я сказать не могу. Масса всякого разного шатается во тьме, неисчислимы negatia parambulantia in tenembris…

– Значит, монастырский идиот отправился во тьму, – удостоверился Рейневан, – а в его тогдашнюю оболочку вселилось negatium perambulans. Они обменялись. Так?

– Равновесие, – кивком головы подтвердил Циркулос. – Инь и Ян. Либо… если тебе ближе кабала, Катер и Малькут. Ежели существует вершина, высота, то должна существовать и пропасть, бездна.

– А это возможно обратить? Вернуть? Сделать так, чтобы произошел повторный обмен? Чтобы он вернулся? Вы знаете…

– Знаю… То есть не знаю.

Они некоторое время посидели молча, в тишине, нарушаемой только храпом Коппирнига, икотой Бонавентуры, бормотанием дебилов, шорохом голосов дискутирующих «Под Омегой» и Benedictuss Dominus, проговариваемом Камедулой.

– Он, – сказал наконец Рейневан, – то есть Самсон… называет себя Странником.

– Очень точно.

– Этакий kakodaemon, – сказал наконец Рейневан, – несомненно, обладает какими-то силами… сверхчеловеческими. Какими-то… способностями…

– Пытаешься сообразить, – угадал Циркулос, доказав проницательность, – нельзя ли ждать от него спасения? Не забыл ли, будучи на свободе, о попавших в Башню спутниках? Хочешь знать, можешь ли рассчитывать на его помощь? Правда?

– Правда.

Циркулос помолчал.

– Я бы не рассчитывал, – сказал он наконец с жестокой откровенностью. – Чего ради демонам отличаться в этом от людей?

* * *

Это была их последняя беседа. Удалось ли Циркулосу активировать принесенный в заднем проходе амулет и вызвать демона Мерсильде, осталось и должно было на века остаться загадкой. Из телепортации же, несомненно, ничего не получилось. Циркулос не перенесся в пространство. Он по-прежнему оставался в Башне. Лежал на подстилке навзничь, напрягшийся, прижав обе руки к груди и судорожно вцепившись пальцами в одежду.

– Пресвятая Дева… – простонал Инститор. – Прикройте ему лицо…

Шарлей обрывками тряпицы заслонил кошмарную маску, деформировавшуюся в пароксизме ужаса и боли. Искривленные, покрытые засохшей пеной губы, ощеренные зубы и мутные, стеклянные, вытаращенные глаза.

– И позовите брата Транквилия.

– Христе… – простонал Коппирниг. – Смотрите…

Рядом с подстилкой покойника животом кверху лежала крыса Мартин. Перекрученная в муке, с торчащими наружу желтыми зубами.

– Дьявол, – с миной знатока проговорил Бонавентура, – шею ему свернул. И унес душу в ад.

– Точно. Несомненно, – согласился Инститор. – Он рисовал на стенах дьявольщину и дорисовался. Любой дурак видит: гексаграммы, пентаграммы, зодиаки, каббалы, зефиры и прочие чертовы и жидовские символы. Вызвал дьявола, старый колдун. На свою погибель.

– Тьфу, тьфу, нечистая сила… Надо бы всю мазню стереть. Святой водой покропить. Помолиться, пока и к нам не прицепился Враг. Зовите монахов. Ну, над чем смеетесь? Шарлей, позвольте узнать?

– Догадайтесь?

– Действительно, – зевнул Урбан Горн. – Просто смешно то, что вы болтаете. И ваше возбуждение. Чему тут удивляться. Старый Циркулос умер, сыграл в ящик, откинул копыта, распрощался с этим светом, отправился на Афалионские луга. Пусть ему там земля будет пухом и lux perpetua пусть ему светит. И finis на этом, объявляю конец траура. А дьявол? К дьяволу дьявола.

– Ох, господин Муммолин, – покрутил головой Фома Альфа. – Не шутите с дьяволом. Ибо видны здесь его делишки. Кто знает, может, он все еще крутится рядом, укрывшись во мраке. Над этим местом смерти вздымаются адовы испарения. Не чувствуете? Что это по-вашему, если не сера? Что так воняет?

– Ваши подштанники.

– Ежели не дьявол, – взъерепенился Бонавентура, – то что, по-вашему, его убило?

– Сердце, – проговорил Рейневан, правда, не совсем уверенно. – Я изучал такие случаи. Сердце у него разорвалось. Произошла plethora. Несомый плеврой избыток желчи вызвал тумор, случилась закупорка, то есть инфаркт. Наступил spasmus, и разорвалась arteria pulmanalis.

– Слышите, – сказал Шарлей. – Это говорит наука. Sine ira et studio. Causa finita. Все ясно.

– Неужто? – неожиданно бросил Коппирниг. – А крыса? Что убило крысу?

– Селедка, которую она сожрала.

Наверху хлопнула дверь, заскрипели ступени, загудел скатываемый по лестнице бочонок.

– Будь благословен! Завтрак, братия. А ну, на молитву! А потом с мисочками за рыбкой!

На просьбу о святой воде, молитве и экзорцизмовании над подстилкой покойника брат Транквилий ответил весьма многозначительным пожатием плеч и вполне однозначным постукиванием по лбу. Этот факт невероятно оживил послеобеденные дискуссии. Были высказаны смелые гипотезы и предположения. В соответствии с наиболее резкими получалось, что брат Транквилий сам был еретиком и почитателем дьявола, ибо только такой человек может отказать верующим в святой воде и духовном утешении. Не обращая внимания на то, что Шарлей и Горн смеялись до слез, Фома Альфа, Бонавентура и Инститор принялись исследовать тему глубже. И делали это до того момента, когда – ко всеобщему изумлению – в дискуссию не включилась особа, от которой этого ожидали меньше всего, а именно – Камедула.

– Святая вода. – Молодой священник впервые позволил соузникам услышать свой голос. – Святая вода ничего бы вам не дала. Если сюда действительно наведался дьявол. Против дьявола святая вода бессильна. Я прекрасно это знаю. Ибо видел. За что здесь и сижу.

Когда утих возбужденный гул и опустилось тягостное молчание, Камедула пояснил сказанное.

– Я, следует вам знать, был дьяконом у Вознесения Пресветлой Девы Марии в Немодлине, секретарем благочинного Петра Никиша, декана клодегиаты. То, о чем я рассказываю, случилось в нынешнем году, feria secunda post festum Laurentii mortyris. Около полудня вошел в церковь благородный господин Фабиан Пфефферкорн, mercator, дальний родственник декана. Очень возбужденный, потребовал, чтобы преподобный Никиш как можно скорее исповедовал его. Уж как там оно было, мне говорить не положено, ибо здесь речь идет об исповеди, да и о покойном, как бы там ни было, говорим, а о de mortius aut nihil aut bene. Скажу только, что они вдруг принялись рядом с исповедальней кричать друг на друга. Дошло до таких выражений, впрочем, не важно, до каких. В результате преподобный не отпустил Пфефферкорну грехи, а господин Пфефферкорн ушел, покрывая преподобного весьма некрасивыми словами, да и супротив веры и Церкви Римской изгаляясь. Когда мимо меня в притворе проходил, крикнул: «Чтоб вас, попы, дьяволы взяли!». Вот я тогда и подумал, ох, господин Пфефферкорн, как бы ты в скверный час не проговорил. И тут дьявол показался.

– В церкви?

– В притворе, в самом входе. Откуда-то сверху сплыл. Точнее, слетел, потому что был в виде птицы. Я истину говорю! Но тут же преобразился в человеческую фигуру. Держал меч блестящий, точно как на картине. И тем мечом господина Пфефферкорна прямо в лицо ткнул. Прямо в лицо. Кровь обрызгала пол…

Господин Пфефферкорн, – дьякон громко сглотнул, – руками принялся размахивать, я сказал бы, как куколка, на пальцы надетая. А мне, видать, в то время святой Михаил, покровитель мой, дал auxilium и отвагу, потому как я, к кропильнице подскочив, в обе ладони воды святой набрал и на черта хлюпнул. И как вы думаете что? А ничего! Сплыла, как по гусю. Адское отродье глазами поморгал, выплюнул, что ему на губы попало. И глянул на меня. А я… Я, стыдно признаться, от страха тут же сомлел. А когда меня братья привели в чувство, все уже кончилось. Дьявол сгинул, пропал, господин Пфефферкорн лежал мертвец мертвецом. Без души, кою Враг, несомненно, в пекло утащил.

Да и обо мне не забыл черт, отомстил. В то, что я видел, никто верить не хотел. Решили, что я спятил, что у меня ум за разум зашел. А когда я о той святой воде рассказывал, то велено было мне молчать, наказанием пригрозили, кое ожидает за еретичество и богохульство. Тем временем дело получило огласку, в самом Вроцлаве им занимались. На епископском дворе. И именно из Вроцлава пришел приказ меня утихомирить, аки сумасшедшего под замок посадить. А я знал, как доминиканские in pace выглядят. Неужто позволить, чтобы меня заживо похоронили? Сбежал я из Немодлина в чем был. Но схватили меня подле Генрикова. И сюда засадили.

– Этого дьявола, – проговорил в абсолютной тишине Урбан Горн, – ты как следует успел рассмотреть? Можешь описать, как он выглядел?

– Высокий был. – Камедула снова сглотнул. – Худощавый… Волосы черные, длинные, до плеч. Нос словно клюв птичий и глаза как у птицы… Пронзительные очень. Улыбка злая. Дьявольская.

– Ни рогов! – воскликнул Бонавентура, явно разочарованный. – Ни копыт? Ни хвоста не было?

– Не было.

– Ээээ-ееее! Что ты тут нам плетешь!

Дискуссии о дьяволах, чертовщине и дьявольских делах с различной интенсивностью продолжались аж до двадцать четвертого ноября. Точнее, до завтрака. До сообщения, которое после молитвы огласил поселенцам брат Транквилий, мэтр и надзиратель Башни.

– Счастливый у нас сегодня день настал, братишки мои! Почтил нас давно ожидаемым визитом приор вроцлавских Братьев Проповедников, визитатор Святого Официума defensor et candor fidei cotholicae, его высокопреподобие inquisitor a Sede Apostolica нашей дезеции. Некоторые из присутствующих здесь, не думайте, будто я этого не знаю, маленько придуряются, болеют не той хворобой, которую мы в нашей Башне лечить обвыкли. Теперь их здоровьем и кондицией займется его преподобие инквизитор. И несомненно, вылечит! Поелику подобрал его преподобие инквизитор в ратуше нескольких крепких медикусов и множество различных медицинских инструментов. Так что подготовьтесь духом, братишки, ибо вот-вот начнется лечение.

В тот день селедка была еще противнее, чем обычно, кроме того, в тот вечер в Башне шутов не беседовали. Стояла тишина.

Весь следующий день – а он пришелся как раз на воскресенье, последнюю неделю перед адвентом, – атмосфера в Башне шутов была очень напряженной. В нервирующей и одновременно гнетущей тишине постояльцы ловили каждый долетающий сверху, от двери, стук или скрип; наконец каждый подобный звук начал вызывать у них панику и нервные расстройства. Миколай Коппирниг забился в угол, Инститор начал рыдать, скрючившись на подстилке в позе плода. Бонавентура сидел неподвижно, тупо глядя вперед, Фома Альфа дрожал, закопавшись в солому, Камедула тихо молился, обратившись лицом к стене.

– Видите? – не выдержал наконец Урбан Горн. – Видите, как это действует? Что с нами делают? Вы только взгляните!

– Удивляешься? – прищурился Шарлей. – Положи руку на сердце, Горн, и скажи, что они тебя удивляют.

– Я вижу бессмысленность этого. То, что здесь происходит, результат запланированной, тщательно подготовленной акции. Следствий еще не начали, еще ничего не делается, а Инквизиция уже сломала мораль этих людей, привела их к краю психического падения, превратила в животных, поджимающих хвост при щелчке бича.

– Повторяю: ты удивляешься?

– Удивляюсь. Потому что надо бороться. Не поддаваться. И не надламываться.

Шарлей осклабился по-волчьи.

– Ты, надеюсь, покажешь нам, как это делать. Когда придет время. Подашь пример.

Урбан Горн молчал. Потом сказал:

– Я не герой. Не знаю, что будет, когда меня подвесят, когда начнут подкручивать винты и вбивать клинья. Когда вынут из огня железо. Этого я не знаю и предвидеть не могу. Но одно знаю: мне нисколько не поможет, если я обмякну, превращусь в тряпку, примусь рыдать. Не помогут спазмы и мольбы о милости. С братьями-инквизиторами надо держать себя твердо.

– Ого!

– Именно! Они слишком привыкли к тому, что люди начинают трястись от ужаса и обделываются при одном только их появлении. Всесильные владыки жизни и смерти, они обожают власть, упиваются террором и страхом, который сеют вокруг себя. А кто они такие в действительности? Нули, псы с доминиканской псарни, полуграмотные, суеверные неучи, извращенцы и трусы. Да, да, не крути головой, Шарлей, это естественное явление у сатрапов, тиранов и палачей, это трусы, именно их трусость вкупе со всевластием делает их хищниками, а подчиненность и беззащитность жертв еще больше это усиливают. То же самое происходит и с инквизиторами. Под их вызывающими ужас капюшонами скрываются обыкновенные трусы. И нельзя распластываться перед ними и взывать к их милосердию, ибо это порождает в них еще большую чудовищность и жестокость. Им надо твердо глядеть в глаза! Хотя, повторяю, спасения это не принесет, но по крайней мере можно их попугать, порушить их хлипкую самоуверенность. Можно им напомнить Конрада из Марбурга.

– Кого?

– Конрад из Марбурга, – пояснил Шарлей. – Инквизитор Надрейнской земли, Тюрингии и Гессена. Когда своим двуличием, провокациями и жестокостью он вконец довел гессенских дворян до предела, те устроили на него засаду и изрубили. Со всей его свитой. Ни одна живая душа не уцелела.

– И ручаюсь вам, – добавил Горн, поднимаясь и отходя к параше, – что у каждого инквизитора навсегда врезалось в память это имя и событие. Так что запомните мой совет!

– Что ты думаешь о его совете? – буркнул Рейневан.

– У меня другой, – ответил угрюмо Шарлей. – Когда за тебя примутся всерьез, говори. Признавайся. Заваливай других. Выдавай. Сотрудничай. А героя сделаешь из себя потом. Когда будешь писать мемуары.

Первым на следствие взяли Миколая Коппирнига. Астроном, который до той поры старался не показывать страха, увидев направляющихся к нему рослых инквизиторских пособников, совершенно потерял голову. Сначала кинулся в бессмысленное бегство – ведь бежать-то было некуда. Когда его поймали, бедняга принялся верещать, рыдать, вырываться, извиваться угрем в ручищах схвативших его дылд. Разумеется, впустую, единственное, чего он добился, это ударов. Ему расквасили нос, через который, когда его выводили, он очень смешно мычал.

Но никто не смеялся.

Коппирниг уже не вернулся. Когда наутро пришли за Инститором, тот бурных сцен не закатывал, был спокоен, только плакал и в полном отчаянии всхлипывал. Однако, когда его хотели поднять, наделал в штаны. Сочтя это актом сопротивления, дылды, перед тем как его вытащить, крепко избили.

Инститор тоже не вернулся.

Следующий – в тот же день – был Бонавентура. Совершенно подуревший от страха городской писарь принялся ругать инквизиторских пособников. Кричать и пугать их своими связями и знакомствами. Мужики, естественно, не испугались знакомств, им было начхать на то, что писарь играл в пикет с бургомистром, плебаном, менялой и старшиной цеха пивоваров. Бонавентуру выволокли, предварительно как следует отлупцевав.

Он не вернулся.

Четвертым в инквизиторском списке был, вопреки черной ворожбе, не Фома Альфа, который, ожидая этого, всю ночь плакал и молился попеременно, но Камедула. Камедула совершенно не сопротивлялся, прислужникам не пришлось его даже трогать. Бросив собратьям по несчастью тихое «прощайте», немодлинский дьякон перекрестился и пошел на лестницу, покорно опустив голову, но шагом спокойным и твердым, которого не устыдились бы первые мученики, идущие на арены Нерона или Диоклетиана.

Камедула не вернулся.

– Следующим, – сказал с угрюмой уверенностью Урбан Горн, – буду я.

Он ошибся.

Убежденность в своей судьбе настигла Рейневана уже в тот момент, когда наверху хлопнула дверь, а залитые косыми лучами солнца ступени загудели и заскрипели под ногами прислужников, которых на этот раз сопровождал брат Транквилий.

Рейневан поднялся, пожал руку Шарлею. Демерит ответил крепким пожатием, в его лице Рейневан впервые увидел что-то вроде очень, даже очень серьезной заботы. Мина Урбана Горна говорила сама за себя.

– Держись, брат, – проговорил он, до боли стискивая Рейневану руку. – Помни о Конраде из Марбурга.

– Не забывай, – добавил Шарлей, – о моем совете.

Рейневан помнил и о том, и о другом, от этого ему вовсе не было легче.

Возможно, его мина, а может быть, какое-то незаметное движение заставили громил подскочить к нему. Один схватил его за ворот и очень быстро отпустил, сгорбившись, ругаясь и стискивая локоть.

– Без насилия, – напомнил с явным нажимом брат Транквилий, опуская палку. – Без принуждения. Это, как бы там ни было и вопреки видимости, госпиталь. Понятно?

Громилы заворчали, кивая головами. Божегробовец указал Рейневану на лестницу.

Холодный бодрящий воздух чуть не свалил его с ног, а когда он вдохнул полными легкими, то покачнулся, закружилась голова, словно после глотка самогона на пустой желудок. Он наверное бы упал, но умудренные опытом громилы подхватили его под локти. Таким образом с ходу провалился его сумасшедший план бегства. Либо смерти в борьбе. Теперь, когда его тащили, он мог только переставлять ноги.

Госпициум он видел впервые. Башня, из которой его вывели, замыкала cul-de-sac сходящихся стен. По противоположной стороне, у ворот, притулился к стене домик, вероятно, там находились госпиталь и medicinarium. А также, судя по запаху, кухня. Навес у стены был забит лошадьми, притопывающими среди луж мочи. Всюду крутились вооруженные люди. «Инквизитор, – догадался Рейневан, – прибыл с многочисленным эскортом».

Из medicinarium’a, к которому они направлялись, доносились высокие отчаянные крики. Рейневану показалось, что он различает голос Бонавентуры. Транквилий поймал его взгляд и, приложив палец к губам, приказал молчать.

Внутри здания, в светлой комнате, он оказался как во сне. Сон был прерван ударом, болью в коленях. Его кинули перед столом, за которым сидели трое монахов в рясах – божегробовец и два доминиканца. Он заморгал, тряхнул головой. Сидящий в центре доминиканец, тощага с испещренной коричневыми пятнами лысиной над узким веночком тонзуры, заговорил. Голос у него был неприятный. Скользкий.

– Рейнмар из Белявы. Прочти «Отче наш» и «Аве Мария».

Он прочел. Тихим и немного дрожащим голосом. И в это время доминиканец ковырял в носу, а внимание его, казалось, занимает исключительно то, что удалось оттуда извлечь.

– Рейнмар из Белявы. У светских властей на тебя имеются серьезные доносы и обвинения. Ты будешь передан светским властям для следствия и суда. Но вначале необходимо разрешить и обсудить causa fidei. Ты обвиняешься в чародействе и еретичестве. В том, что признаешь и распространяешь идеи, противные тем, которые признает и которым поучает Святая Церковь. Признаешь ли ты свою вину?

– Не признаю… – Рейневан сглотнул. – Не признаю. Я невиновен, и я – добрый христианин.

– Разумеется. – Доминиканец пренебрежительно скривился. – Таким ты считаешь себя, коли нас – плохими и лживыми. Спрашиваю тебя: признаешь ли ты либо когда-нибудь признавал истинной веру, отличную от той, в которую наказывает верить и которой научает Римская Церковь? Признай правду.

– Я говорю правду. Я верю в то, чему учит Рим.

– Ибо наверняка твоя еретическая секта имеет в Риме свою делегатуру.

– Я не еретик. Могу поклясться!

– Чем? Моим крестом и верой, над которыми ты насмехаешься? Знаю я ваши еретические штучки! Признавайся! Когда ты пристал к гуситам? Кто втянул тебя в секту? Кто познакомил с писаниями Гуса и Виклифа? Когда и где ты принимал комунию sub utraque?

– Не принимал никогда…

– Молчи! Бога гневит твоя ложь! Ты обучался в Праге? У тебя есть знакомые среди чехов?

– Есть, но…

– Значит, ты признаешься?

– Да, но не в…

– Молчи! Запишите: показал, что признается.

– Я не признаюсь!

– Отказывается от признания. – Губы доминиканца искривила гримаса жестокая и одновременно радостная. – Путается во лжи и выкрутасах. Большего мне не надо. Вношу предложение о применении пытки, иначе мы не доберемся до истины.

– Отец Гжегож, – неуверенно откашлялся божегробовец, – рекомендовал воздержаться. Он хочет прослушать его сам.

– Потеря времени! – фыркнул тощага. – Впрочем, если его немного помять, он станет разговорчивее.

– Нет, – проговорил другой доминиканец. – В данный момент нет, пожалуй, ни одного свободного места… И оба мастера заняты…

– Здесь его сапог, а винты крутить – никакая не философия, управится и помощник. А понадобится, я и сам справлюсь. Ну, пошли! Эй вы! Взять его!

Еле живой от страха Рейневан оказался в твердых, словно отлитых из бронзы лапах прислужников. Его выволокли, втолкнули в комнатку рядом. Еще не успев понять серьезность и опасность ситуации, он уже сидел на дубовом стуле, с шеей и руками в железных обоймах, а обритый наголо палач в кожаном фартуке укреплял ему на левой ноге какое-то ужасное устройство. Устройство напоминало окованный ящик, было большое, тяжелое, воняло железом и ржавчиной. А также застоявшейся кровью и прогнившим мясом. Запахом, который выделяют хорошо послужившие пеньки рубщиков.

– Я невиновен! – взвыл он. – Невиииновеееен!

– Продолжайте, – кивнул палачу тощий доминиканец. – Делайте свое дело.

Палач наклонился, что-то металлически щелкнуло, что-то заскрежетало. Рейневан зарычал от боли, чувствуя, как окованные металлом доски стискивают и давят ему ногу. Он вдруг вспомнил Инститора и перестал ему удивляться. Он сам был на волосок от того, чтобы наделать в штаны.

– Когда ты пристал к гуситам? Кто дал тебе послания Виклифа? Где и от кого ты получал еретическую комунию?

Винты скрипели, палач покряхтывал, Рейневан рычал.

– Кто твой сообщник? С кем из чехов ты связан? Где вы встречались? Где прячете еретические книги, послания и постиллы? Где скрываете оружие?

– Я невииииновныыый!

– Подкрутить!

– Брат, – проговорил божегробовец, – учти, это же дворянин…

– Что-то, – худой доминиканец смерил его злым взглядом, – уж слишком вы увлекаетесь ролью адвоката. Вам полагалось, напоминаю, сидеть тихо и не вмешиваться. Подкрути!

Рейневан чуть не захлебнулся криком.

И совершенно как в сказке кто-то его крик услышал и отреагировал.

– Я же просил, – сказал этот кто-то, остановившийся в дверях и оказавшийся стройным доминиканцем лет около тридцати. – Ведь я же просил этого не делать. Ты грешишь избытком усердия, брат Арнульф. И, что еще хуже, отсутствием послушания.

– Я… Преподобный… Простите…

– Уйдите. В часовню. Помолитесь, переждите в смирении, а вдруг да снизойдет на вас милость откровения. Эй, вы, освободите узника, да живо. И давайте, давайте, уходите. Все!

– Преподобный отец…

– Я сказал: все!

Инквизитор уселся за стол, на место, освобожденное братом Арнульфом, отодвинул немного в сторону мешающее ему распятие.

Молча указал на скамью. Рейневан встал, застонал, доковылял, уселся. Доминиканец засунул руки в рукава белой рясы, долго приглядывался к нему из-под кустистых, грозно сросшихся бровей.

– Ты родился в рубашке, – сказал он наконец, – Рейнмар из Белявы.

Рейневан кивком подтвердил, что знает. Ибо спорить было невозможно.

– Тебе повезло, – повторил инквизитор, – что в этот момент я проходил мимо… Еще бы два-три поворота винта… Знаешь, что было бы?

– Могу себе представить.

– Нет. Не можешь, уверяю тебя. Эх, Рейневан, Рейневан. Надо же – где нам довелось встретиться… В камере пыток! Хоть Богом и правдой, это можно было предвидеть еще тогда, на учебе. Вольнодумство, страсть к гулянкам и выпивкам, не говоря уж о легкодоступных женщинах… Ужас, уже там, в Праге, когда я тебя встречал «Под драконом» на Целетней, я предсказывал, что тебя схватит палач. Погубит легкомыслие.

Рейневан молчал, хоть сам, Богом и правдой, предсказывал себе именно такое будущее тогда, там, в Старом Граде «Под драконом» на Целетней, «У Барбары» на Платнерской, в любимых академиками замтузах в заулках за церквями Святых Миколая и Валентина, где Гжегож Гейнче, студент, а вскоре магистр на отделении теологии Карлова университета бывал частым и весьма веселым посетителем. Рейневан никогда в жизни не предположил бы, что любитель утех Гжегож Гейнче выдержит в монашеском одеянии. Но, видать, выдержал. «Действительно, мое счастье», – думал он, массируя ступню и икру, которые, если бы не вмешательство Гейнче, сапог, стягиваемый винтами, уже наверняка успел бы превратить в кровавое месиво.

Несмотря на принесенное чудесным спасением облегчение, дикий страх по-прежнему сдавливал голову и заставлял сутулиться. Он понимал, что это еще не конец. Видный, быстроглазый доминиканец с густыми бровями и четко обрисованной челюстью вопреки видимости не был Гжесем Гейнче, развеселым компаньоном по пражским шинкам и борделям. Это был – мины и поклоны выходящих из комнаты монахов и исполнителей не оставляли в этом никаких сомнений – начальник, приор, наводящий ужас инквизитор Священного Официума, defen sor et condor catholicae, его преподобие inquisitor a sede Apostoliica на всю вроцлавскую децезию. Об этом не следовало забывать. Страшный воняющий ржавчиной и кровью сапог лежал в двух шагах, там, где его оставил палач. Палач мог явиться в любой момент, а сапог – надеть. В этом отношении у Рейневана не было никаких иллюзий.

– Нет ничего столь плохого, – прервал краткое молчание Гжегож Гейнче, – которое не обернулось бы добрым. Я не собирался применять к тебе пыток, дружок. Так что когда ты вернулся бы в Башню, на тебе не было бы никаких следов или знаков. А так ты вернешься хромая, покалеченный страшной Инквизицией. Не будет подозрения. А подозрений, дорогой мой, ты вызывать не должен.

Рейневан молчал. Из всего сказанного он более-менее понял только одно: он вернется. Остальные слова доходили до него с опозданием. И пробуждали задремавший на мгновение ужас.

– Я перекушу. Может, ты голоден? Съешь селедку?

– Нет… За селедку… благодарю.

– Ничего другого не предлагаю. Сейчас пост, а на моем месте я должен быть примером.

Гжегож Гейнче хлопнул в ладоши, отдал распоряжение. Пост – постом, пример – примером, но рыбы, которые ему принесли, были гораздо жирнее и раза в два крупнее, чем те, которыми потчевали постояльцев Narrenturm’a. Инквизитор пробормотал краткое Benedic Domine и, не откладывая, принялся обгрызать селедку, закусывая соленость толстыми ломтями ржаного хлеба.

– Так что перейдем к делу, – начал он, не прерывая еды. – Ты в беде, дружок, в очень серьезной беде. Следствие по делу о твоей якобы колдовской олесьницкой лаборатории я, правда, прикрыл, в конце концов, я тебя знаю, прогресс медицины поддерживаю, а Дух Божий витает где хочет, ничто, в том числе и развитие медицины, не осуществляется помимо Его воли. Правда, факт adulterium мне неприятен, но я не занимаюсь преследованиями. Что касается других твоих светских преступлений, то я позволяю себе в них не верить. Как-никак я тебя знаю.

Рейневан глубоко вздохнул. Преждевременно.

– Однако, Рейнмар, остается causa fidei. Проблема религии и католической веры. Так вот, не знаю, не разделяешь ли ты взглядов своего покойного брата. Поясняю: касательно Unam Sanctum, верховенства и непогрешимости папы, таинств и преосуществления. Причастия под двумя видами. А также в отношении Библии для толпы, устной исповеди, существования чистилища. И так далее.

Рейневан раскрыл рот, но инквизитор остановил его жестом.

– Не знаю, – продолжал он, выплюнув косточку, – читаешь ли ты, как твой брат, Оккама, Вальдхаузена, Виклифа, Гуса и Иеронима, распространяешь ли, как и брат, поименованные произведения по Силезии, Мархии и Великопольше. Не знаю, даешь ли ты, по примеру брата, укрытие гуситским эмиссарам и шпионам. Короче – еретик ли ты. Полагаю – а проблему я немного изучил, – что нет. Что ты невиновен. Считаю, что в эту аферу тебя просто впутала случайность, если, конечно, правильно так называть пару больших голубых глаз Адели фон Стерча. И известной мне твоей слабости к таким большим глазам.

– Гжегож… – Рейневан с трудом продавил слова сквозь стиснутое спазмой горло. – То есть простите, преподобный отец… Уверяю, у меня нет ничего общего с еретичеством. И у моего брата, жертвы преступления, тоже…

– Ручаться за брата поостерегись, – прервал его Гжегож Гейнче. – Ты удивишься, узнав, сколько было на него доносов, к тому же небезосновательных. Он оказался бы перед трибуналом. И выдал бы сообщников. Верю, тебя среди них не было бы.

Он отбросил хребет селедки, облизнул пальцы.

– Однако конец неразумной деятельности Петра де Беляу, – продолжил, принимаясь за вторую рыбину, – положило не правосудие, не уголовные деяния, не poenitentia, а преступление. Преступление, виновных в котором я рад был бы увидеть наказанными. Ты тоже, верно? Вижу, что да. Так знай, они будут наказаны, причем вскоре. Знание этого должно помочь тебе принять решение.

– Какое… – Рейневан сглотнул. – Какое решение?

Гейнче помолчал, кроша кусочек хлеба. Из задумчивости его вывел ужасный крик человека, которому причиняют боль. Очень сильную боль.

– Брат Арнульф, – указал головой инквизитор, – слышу, недолго молился, быстро закончил и вернулся к занятиям. Усердный это человек, усердный. Крайне. Но он напоминает, что и у меня есть обязанности. Так что давай быстренько заканчивать.

Рейневан скорчился. И правильно поступил.

– Тебя, дорогой Рейневан, впутали в немалую аферу. Превратили в инструмент. Сочувствую. Но коли уж ты стал инструментом, так было бы грешно тобой не воспользоваться, тем более с благой целью и во славу Господа Бога, ad maiorem Dei gloriam. Итак, ты выйдешь на свободу. Я вытащу тебя из Башни и огражу от тех, кто тебя подстерегает, а таких набралось немало. Смерти твоей жаждут, насколько мне известно, Стерчи, князь Ян Зембицкий, любовница Яна Адель Стерчева, раубриттер Буко фон Кроссиг, а также – по причинам, которые мне еще надобно выяснить, – благородный Ян фон Биберштайн… Ха, действительно есть причины опасаться за жизнь. Но, как сказано, я приму тебя под свою защиту. Не даром, разумеется. За все надо платить. Do ut des. Вернее: ut facias.

Я организую, – инквизитор заговорил быстрее, словно проговаривал выученный заранее текст, – я все организую так, чтобы в Чехии, куда ты направишься, это не вызвало никаких подозрений. В Чехии ты установишь контакты с гуситами, с людьми, которых я тебе укажу. Сложностей быть не должно. Ведь ты же брат послужившего гуситам Петра из Белявы, праведного христианина, мученика за правое дело, убитого проклятыми папистами.

– Я должен стать… – прошептал Рейневан. – Я должен стать шпионом?

– Ad maiorem, – пожал плечами Гейнче, – Dei gloriam. Каждый должен служить как может.

– Я не гожусь… Нет, нет, Гжегож, только не это. Я не согласен. Нет.

– Альтернатива, – глянул ему в глаза инквизитор, – тебе известна.

Истязаемый в глубине дома человек завыл и тут же зарычал, захлебнулся ревом. Рейневан и без того догадывался, какова будет альтернатива…

– Ты не поверишь, – подтвердил его догадку Гейнче, – что только не выясняется при болезненных конфесатах. Какие тайны выдаются. Даже тайны алькова. На следствии, которое проводит какой-нибудь столь же рьяный человек, как брат Арнульф, деликвент, уже признав и поведав о себе, начинает говорить о других… Порой даже бывает неловко выслушивать такие показания… Узнавать, кто, о ком, когда, как… А подчас речь идет о лицах духовного сана. О монашенках. О девушках на выданье, слывущих невинными. О Господи, у каждого, думаю, есть такие секреты. Должно быть, ужасно унизительно, когда боль принуждает признаваться в этом. Какому-нибудь брату Арнульфу. В присутствии исполнителей. Что, Рейнмар? А у тебя таких секретов нет?

– Не надо, Гжегож. – Рейневан стиснул зубы. – Я все понял.

– Очень рад. Поверь.

Истязаемый зарычал.

– Кого это, – злость помогла Рейневану переломить страх, – так мучают? По твоему приказу. Кого из тех, с кем я сидел в Башне?

– Интересно, что ты об этом спрашиваешь, – поднял глаза инквизитор. – Это образчик, иллюстрация моих замечаний. Был среди узников городской писарь из Франкенштейна. Знаешь, о ком я? Вижу, знаешь. Его обвинили в еретичестве. Расследование быстро показало, что обвинение ложное, по личным побуждениям. Доносителем был любовник его жены. Я приказал писаря освободить, а хахаля арестовать, ну, так просто, чтобы проверить, действительно ли тут дело в дамских прелестях. Хахаль, представь себе, едва увидел инструменты, как тут же признался, что это уже не первая горожанка, которую он под видом любовных ухаживаний обкрадывает. В показаниях он немного путался, так что кое-какие инструменты все же пришлось применить. Эх, наслушался я тогда о других женах из Свидницы, из Вроцлава, из Валбжиха, об их греховных страстишках и любопытных способах удовлетворения оных. А во время ревизии у него обнаружили улики, порочащие Святого Отца, например, картинку, на которой у папы из-под одежд понтифика торчат дьявольские когти. Вероятно, ты видел что-то подобное.

– Видел.

– Где?

– Не пом…

Рейневан осекся. Побледнел. Гейнче кивнул.

– Видишь, как это просто? Гарантирую, тебе-то уж определенно освежило бы память. Форникатор тоже не помнил, от кого получил пасквиль и картинку с папой, но быстро вспомнил. А брат Арнульф, как ты слышишь, сейчас как раз проверяет, не таит ли случайно его память еще какие-нибудь любопытные сведения.

– А тебя… – как это ни парадоксально, страх прибавил Рейневану отчаянной бравады, – тебя это забавляет. Не таким я тебя считал, инквизитор. В Праге ты сам посмеивался над фанатиками! А теперь? Что для тебя эта должность, это положение? Все еще профессия или уже страсть?

Гжегож Гейнче насупил кустистые брови.

– На моем месте, – сказал он холодно, – разницы быть не должно. И нет.

– Скажи мне еще что-нибудь о славе Божией, о благородной цели и священном воодушевлении. Ваше священное воодушевление, надо же! Пытки по малейшему подозрению, по любому доносу, за любые подслушанные или добытые провокацией слова. Костер за полученные истязаниями признания в вине. Притаившийся за каждым углом гусит. А я совсем недавно слышал важного священника, без смущения заявлявшего, что дело тут только в богатстве и власти и если бы не это, то пусть бы гуситы принимали причастие через задницу с помощью клистира и его это ничуть бы не волновало. А ты, если б его не убили, бросил бы в яму Петерлина, истязал, принудил признаться и сжег. И за что? За то, что он книги читал?

– Довольно, Рейневан, довольно, – поморщился инквизитор. – Сдержи полет мысли и не будь тривиальным. Еще немного, и ты начнешь пугать меня судьбой Конрада из Марбурга… Поедешь в Чехию, – жестко сказал он, немного помолчав. – Сделаешь то, что я прикажу. Будешь служить. Тем самым сбережешь шкуру. И хотя бы частично искупишь провинности брата. А твой брат был виновен. И отнюдь не в том, что читал книги.

А фанатизм мне не шей, – продолжал он. – Мне, представь себе, книги не мешают. Даже ложные и еретические. Я считаю, представь себе, что сжигать нельзя никакие, что libri sunt legendi non comburendi. Что даже ошибочные и баламутящие умы книги можно уважать, можно также, при доле философского отношения, заметить, что на истину никто не имеет монополии, множество тез, некогда провозглашенных ложными, сегодня считаются истинными, и наоборот. Но вера и религия, которую я защищаю, это не только тезы и догмы. Вера и религия, которую я защищаю, это общественный порядок. Кончится порядок, наступит хаос и анархия. А хаоса и анархии желают только злодеи. Злодеев же следует карать.

Вывод: да пусть себе Петр де Беляу и его комилитоны диссиденты читают на здоровье Виклифа, Гуса, Арнольда из Брешии и Иоахима Флорского. Ибо Иоахим Флорский – да, но не Фра Дольчино, не жакерия. Виклиф – да, но не Уот Тайлер. Тут кончается моя терпимость, Рейнмар. Я не допущу, чтобы здесь расплодились fratricelli и пикарды. Я в зародыше удавлю Тайлеров и Джонов Баллоу, раздавлю проклевывающихся Дольчинов и Жижек.

А цель, – добавил он после минутного молчания, – оправдывает средства. И кто не со мной, тот против меня, qui non est mecum contra me est. И еще: «Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». Сгорают! Ты понял? Вижу, что понял.

Истязаемый уже долго не кричал. Видимо, давал показания. Говорил. Дрожащим голосом признавался во всем, что только хотел услышать брат Арнульф.

Гейнче встал.

– У тебя будет немного времени, чтобы обдумать вопрос. Мне необходимо срочно возвращаться во Вроцлав. Открою тебе кое-что: я думал, что буду здесь выслушивать в основном сумасшедших, а здесь, изволь-ка, попалось сокровище. Один из твоих соузников, попик из немодлинской колегиаты, собственными глазами видел, сумел описать и может распознать демона. Того, который убивает в полдень, если ты помнишь соответствующий псалом. Так что очень не терпится устроить небольшую конфронтацию. А когда вернусь, а вернусь я скоро, самое позднее на святую Люцию, то привезу в Башню нового обитателя. Когда-то я ему обещал, а я всегда держу слово. Ты же, Рейнмар, думай поинтенсивнее. Взвесь все «за» и «против». Я хотел бы, когда вернусь, узнать твое решение и услышать заявление. Хотел бы, чтобы оно было соответствующим. Чтобы это было заявление о лояльном сотрудничестве и службе. Потому что если нет, то, клянусь Богом, хоть ты мне дружок по универку, ты будешь для меня как упомянутая засохшая ветвь. Я отдам тебя в распоряжение брата Арнульфа, сам тобой заниматься уже не стану. Оставлю тебя с ним один на один.

Разумеется, – добавил он, – после того, как ты лично мне скажешь, что делал на Гороховой горе в ночь осеннего равноденствия. И что это за женщина, с которой тебя там видели. Ну и скажешь мне, конечно, что за священник шутковал относительно клистира. Ну, Рейневан, бывай.

Да, – обернулся он с порога. – Еще одно. Бернгард Рот, он же Урбан Горн. Поклонись ему от меня. И передай, что сейчас…

– …что сейчас, – дословно передал Рейневан, – ему недосуг заниматься тобой вплотную, тяп-ляп, наспех он этого делать не хочет. Ему желательно совместно с братом Арнульфом посвятить тебе столько времени и усилий, сколько ты действительно заслуживаешь. И приступит он к этому сразу же по возвращении, самое долгое на святую Люцию. Он советует тебе как следует упорядочить имеющиеся сведения, поскольку тебе придется этими сведениями поделиться со Святым Официумом.

– Курвин сын. – Урбан Горн плюнул на солому. – Размягчает меня. Дает мне дозреть. Знает, что делает. Ты говорил ему о Конраде из Марбурга?

– Сам ему скажешь.

Оставшиеся в Башне обитатели сидели, закопавшись в подстилки. Некоторые храпели, некоторые всхлипывали, некоторые тихо молились.

– А я? – прервал молчание Рейневан. – Мне-то что делать?

– Ты-то что страдаешь, – протянул Шарлей. – Ты-то! У Горна в перспективе болевое следствие. Я, как знать, не хуже ли еще, буду гнить здесь до скончания века. А у тебя проблемы! Ха, бока надорвать. Инквизитор, твой дружок по учельне, дает тебе свободу на тарелочке, в презент…

– В презент?

– А как же. Подпишешь лояльку и выйдешь.

– Как шпион?

– Нет розы без шипов.

– А я не хочу. Мне отвратна такая перспектива. Мне не позволит совесть. Я не хочу…

– Заткнись, – пожал плечами Шарлей. – И заставь себя.

– Горн?

– Что Горн, – резко обернулся Урбан. – Хочешь совета? Хочешь услышать слова моральной поддержки? Так слушай. Естественным свойством человеческой натуры является сопротивление. Сопротивление подлости. Несогласие творить подлость. Отказ соглашаться со злом. Это врожденные, имманентные свойства человека. Ergo, не сопротивляются только субъекты, начисто лишенные человечности. Предателями от страха перед пытками становятся только мерзкие подлецы.

– Значит?

– Значит, – Горн, не сморгнув глазом, сплел руки на груди, – значит, подписывай лояльку, соглашайся сотрудничать. Поезжай в Чехию, как тебе велят. А там… Там будешь сопротивляться.

– Не понимаю.

– Да? – хмыкнул Шарлей. – Серьезно? Наш друг, Рейнмар, повествованием о моральной и чистой человеческой натуре предварил очень неморальное предложение. Он советует тебе стать так называемым двойным агентом, работающим на обе стороны: на Инквизицию и на гуситов, ибо то, что сам-то он гуситский эмиссар и шпион, знает уже каждый, за исключением разве что тех вон стенающих в соломе дебилов. Правда, Урбан Горн? Твой совет нашему Рейневану, похоже, неглуп, однако есть в нем загвоздка. Дело в том, что гуситы, как и все, кому довелось иметь дело со шпионами, уже видели двойных агентов. Практика показала им, что зачастую это агенты тройные. Поэтому появляющихся новичков отнюдь не следует допускать к конфиденциальным сведениям, вначале, наоборот, вешать, предварительно принудив – а как же! – пытками дать показания. Поэтому своим советом ты готовишь Рейневану печальную участь, Урбан Горн. Ну, разве что… Разве что дашь ему в Чехии хороший, заслуживающий доверия контакт. Какой-нибудь тайный пароль… Что-то такое, во что гуситы поверят. Но…

– Договаривай.

– Ничего похожего ты ему не дашь. Ибо не знаешь, не подписал ли он уже лояльку. И не успел ли уже его университетский дружок-инквизитор обучить его шпионить на две стороны.

Горн не ответил. Только усмехнулся. Мерзко, одними уголками губ, не прищурив своих ледовито-холодных глаз.

– Я должен отсюда выбраться, – тихо проговорил Рейневан, стоя посередке тюрьмы. – Должен отсюда выйти. Иначе я потеряю Николетту Светловолосую – Катажину Биберштайн. Я должен отсюда убежать. И знаю, как это сделать.

Шарлей и Горн выслушали план вполне спокойно, переждали, не прерывали, пока Рейневан кончит. Только тогда Горн рассмеялся, покрутил головой и отошел. Шарлей был серьезен. Можно сказать – смертельно серьезен.

– То, что у тебя от страха разум помутился, – сказал он, – я могу понять. И посочувствовать. Но не насмехайся, парень, над моим интеллектом.

– На стене, – терпеливо повторил Рейневан, – остались occultum, остались глифы и сигли Циркулоса. К тому же, о, пожалуйста, у меня есть его амулет, я смог незаметно забрать его. Циркулос выдал мне активирующее заклинание, сообщил порядок конъюрации, кое-что об эвокациях я знаю и сам, обучался этому… Шанс есть, признаю, мизерный, но есть. Есть! Я не понимаю твоей сдержанности, Шарлей. Ты сомневаешься в магии. А Гуон фон Сагар? А Самсон? Ведь Самсон…

– Самсон – обманщик, – обрезал демерит. – Симпатичный, неглупый, милый спутник. Но обманщик и шарлатан. Как большинство тех, кто ссылается на чары и колдовство. Впрочем, это не имеет значения, Рейнмар, я не сомневаюсь в магии. Я повидал достаточно, чтобы не сомневаться. Так что сомневаюсь я не в магии, а в тебе. Я видел, как ты левитируешь и отыскиваешь дороги, однако, к примеру, на летающую скамейку тебя посадил, несомненно, Гуон фон Сагар, сам бы ты не полетел. Но до настоящего заклинателя тебе, парень, далеко. Ты и сам должен это понимать. Сам понимать, что никуда не годятся накорябанные здесь кретином иероглифы, пентаграммы и сигли-мигли. И этот, прости Господи, амулет, обосранное ярмарочное старье. Ты сам должен все это сознавать. Поэтому не оскорбляй, пожалуйста, ни моего, ни своего интеллекта.

– У меня нет выхода, – сжал зубы Рейневан. – Я должен попытаться. Для меня это единственный шанс.

Шарлей пожал плечами и возвел глаза горе́.

Occultum Циркулоса выглядел, Рейневан вынужден был это признать, хуже чем плачевно. Он был до предела грязным, а все магические книги говорили об идеальных, прямо-таки стерильно чистых священных знаках. Гоэтический круг на стене был начертан не вполне ровно, а правила Sacra Getica подчеркивали важность тщательности рисунка. В правильности вписанных в Круг заклинаний Рейневан тоже не был уверен до конца.

Сам церемониал эвокации приходилось осуществлять не в полночь, как велели гримуары, а на рассвете, ибо полночная темень делала невозможной любую акцию в Башне. Не могло быть и речи о требуемых ритуалом черных свечах – как и о свечах какого-либо иного цвета. По понятным причинам психам в Башне шутов не давали ни свечей, ни каганков, ни ламп, ни каких-либо возможностей распалить пожар.

«В принципе, – подумал он горько, принимаясь за дело, – я следую букве гримуара только в одном: маг, желающий эвоковать либо энвоковать, должен долгое время воздерживаться от половых контактов. А я уже полтора месяца сижу здесь, выдерживая полную, хоть и вынужденную абстиненцию».

Шарлей и Горн, храня молчание, посматривали на него издали. Тихо вел себя и Фома Альфа, в основном потому, что ему пригрозили мордобитием, если он каким-то образом вздумает мешать.

Рейневан кончил приводить в порядок occultum, обвел себя магическим кругом. Откашлялся, раскинул руки и начал певуче, вперившись в глифы Гоэтического круга:

– Эрмитес! Панкор! Пагор! Анитор!

Горн прыснул в кулак. Шарлей вздохнул.

– Аглон, Вайхеон, Стимуляматон! Эзфарес, Олиарам, Ирион! Мерсильде! Ты, взгляд коего пронизывает бездны! Te odoro, et te invoco!

Никакого результата.

– Эситион, Эрион. Онера! Мозм! Сотер! Неломи!

Рейневан облизнул запекшиеся губы. В том месте, в котором еще покойный Циркулос трижды выскреб надпись: VENI, MERSILDE, он положил амулет со змеей, рыбой и вписанным в треугольник солнцем.

– Острата, – принялся он за активирующее заклинание. – Терпанду! Эомас, – повторял он, кланяясь и модулируя голос в соответствии с указаниями «Ламегетона», «Малого Ключа Соломона». – Перикатур! Белеурос!

Шарлей выругался, обращая тем самым его внимание на стену. Едва веря собственным глазам, Рейневан увидел, как нацарапанные кирпичом надписи в кругу начинают светиться фосфорическим светом.

– Именем печати Басдатеи! Мерсильде! Ты, взгляд коего пронизывает бездны! Прибудь! Забаот! Эксверхие! Астрахисс, Асах, Асарка!

Надписи в кругу горели все ярче, призрачным пламенем осветили стену. Стены Башни начали ощутимо вибрировать. Горн выругался. Фома Альфа заскулил. Один из дебилов громко зарыдал, принялся кричать. Шарлей вскочил как пружина, подбежал, коротким ударом кулака в висок повалил его на подстилку. Успокоил.

– Босмолетик, Джейсмы, Еф. – Рейневан наклонился, коснулся лбом середины пентаграммы. Потом, выпрямившись, потянулся за отшлифованной, заостренной на камне сломанной головкой хуфнала. Крепко нажав, процарапал на подушечке большого пальца кожу, коснулся им лба. Набрал воздуха в легкие, понимая, что приближается момент величайшего риска и опасности. Когда кровь потекла достаточно обильно, нарисовал ею в центре круга знак. Таинственный, ужасающий знак Скирлин, и крикнул, чувствуя, как фундамент Башни шутов начинает дрожать: – Veni, Мерсильде!

Фома Альфа снова заскулил, но умолк, как только Шарлей показал ему кулак. Башня дрожала все заметнее.

– Тауль! – эвоковал Рейневан громко и хрипло, как того требовали гримуары. – Варф! Пан!

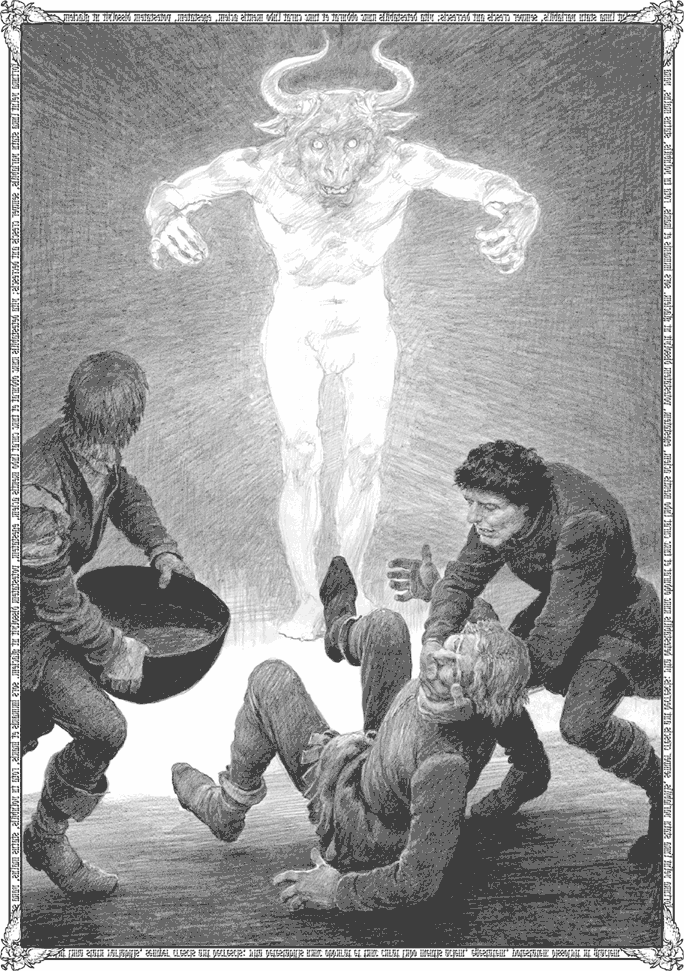

Гоэтический круг ярко разгорелся, освещенное им место на стене понемногу перестало быть просто пятном, начинало приобретать форму и контуры. Контуры человека. Не совсем человека. У людей не бывает ни таких огромных голов, ни таких длинных рук. И гигантских рогов, вырастающих изо лба, выпуклого, как у быка.

Башня тряслась, дебилы выли на разные голоса, им громко вторил Фома Альфа. Горн вскочил.

– Довольно! – рявкнул он, перекрывая гомон. – Рейневан! Останови это! Останови, псякрев, эту чертовщину! Мы погибнем из-за тебя!

– Варф! Глемиах!

Дальнейшие слова увязли у него в глотке. Светящаяся фигура на стене была уже настолько четкой, что смогла взглянуть на него двумя огромными змеиными глазами. Видя, что фигура не ограничивается взглядом, но и протягивает руки, Рейневан взвыл от ужаса. Страх парализовал его.

– Серу… геат! – пробормотал он, понимая, что плачет. – Аривх…

Шарлей подскочил, схватил его сзади за горло, другой рукой зажал рот, оттащил, беспомощного от страха поволок по соломе в самый дальний угол, к дебилам. Фома Альфа сбежал на лестницу, диким криком призывая помощь. Горн же – было видно, что он в полном отчаянии, – схватил с пола котел с мочой и выплеснул его содержимое на все: на occultum, на круг, на пентаграмму и на выходящую из стены фигуру.

Раздавшийся вслед за этим рев заставил всех зажать уши руками и скорчиться на полу. Неожиданно поднялся жуткий вихрь, взметнулась и полезла в глаза пыль из поднятой соломы, ослепила. Свет на стене поблек, приглушенный клубами вонючего пара, зашипел и угас совершенно.

Однако это не был конец. Потому что вдруг грохотнуло, гукнуло, громыхнуло страшно, но не со стороны затянутого вонючим дымом occultum, а сверху, с вершины лестницы, от двери. Посыпался щебень, настоящий град отесаных камней в белой туче штукатурки и сухого раствора. Шарлей схватил Рейневана и прыгнул вместе с ним под защиту лестницы. Вовремя. На их глазах падающая сверху, нагруженная завесами толстая дверная доска угодила одному из запаниковавших дебилов по черепу, раздавив его, как яблоко.

В лавине щебня свалился сверху человек, раскинувший крестом руки и ноги.

«Башня разваливается, – промелькнуло в голове у Рейневана. – Распадется на обломки turris fulgurata, Башня, пораженная молнией. Бедный, смешной шут падает с разваливающейся на осколки Башни шутов, летит вниз, к гибели. Я – тот шут, падаю, лечу в пропасть, на дно. Гибель, хаос и разрушение, виновен в которых я, шут и сумасшедший, я вызвал демона, разверз врата ада. Я чувствую вонь адской серы…»

– Это порох… – угадал его мысль скорчившийся рядом Шарлей. – Кто-то порохом высадил дверь… Рейневан… Кто-то…

– Кто-то нас освобождает! – крикнул, выбираясь из кучи камней, Горн. – Это спасение! Это наши! Осанна!

– Эй, парни! – крикнул кто-то сверху, со стороны выбитой двери, откуда уже врывался дневной свет и свежий морозный воздух. – Выходите! Вы свободны!

– Осанна! – повторил Горн. – Шарлей, Рейнмар! Выходим, скорее! Это наши! Чехи! Мы свободны! Дальше, живо, на лестницу!

Он, не дожидаясь, побежал первым. Шарлей – следом. Рейневан глянул на угасший, все еще парящий occultum, на скорчившихся в соломе дебилов. Поспешил на лестницу, по дороге переступив через труп Фомы Альфы, которому разбивший дверь взрыв принес не свободу, а смерть.

– Осанна, братцы! Привет, Галада! Господи, Раабе! Тибальд Раабе! Это ты?

– Горн? – удивился Тибальд Раабе. – Здесь? Жив?

– Христе, конечно! Так каким же… Так это не ради меня…

– Не ради тебя, – вставил названный Галадой чех с огромной красной Чашей на груди. – Я рад, Горн, видеть тебя целым, и knez. Амброж урадуется. Но мы напали на Франкенштейн по другой причине. Ради них.

– Ради них, – подтвердил, проталкиваясь между вооруженными чехами, гигант в стеганой одежде, делающей его еще крупнее. – Шарлей, Рейнмар. Привет!!!

– Самсон… – Рейневан почувствовал, как радость стискивает ему горло. – Самсон… Друг! Ты не забыл о нас…

– А разве же, – широко улыбнулся Самсон Медок, – можно забыть такую парочку, как ваша?