Феномен овеществления

«Быть радикальным – значит понять вещь в ее корне. Но корнем является для человека сам человек».

Карл Маркс. К критике гегелевской философии права

Как уже не раз отмечалось, сущность товарной структуры состоит в том, что отношение, связь между лицами [Personen] приобретает вещественный характер и тем самым – «призрачную предметность», которая своей жесткой, с виду совершенно замкнутой и рациональной, автономной закономерностью стирает всякий след своей фундаментальной сущности, отношений между людьми. Здесь не место останавливаться на том, каким образом данная постановка вопроса превратилась в центральную для самой политэкономии, какие последствия для экономических воззрений вульгарного марксизма повлек его отказ от этого методологического исходного пункта. Отправляясь, как от предпосылки, от марксова экономического анализа, мы только хотим указать на те коренные проблемы, которые проистекают из фетишистского характера труда как формы предметности, с одной стороны, а с другой, – из соотносительного с ней поведения субъекта; понимание указанных проблем впервые позволяет внести ясность в идеологические проблемы капитализма и его крушения.

Но прежде чем браться за рассмотрение самой проблемы, мы должны отчетливо взять в толк то, что проблема товарного фетишизма – это специфическая проблема нашей эпохи, современного [modern] капитализма. Товарное обращение и соответствующие ему субъективные и объективные товарные отношения, как известно, существовали уже на весьма примитивных стадиях развития общества. Однако здесь речь пойдет о том, в какой мере товарное обращение и его структурные последствия способны оказать влияние на всю внешнюю, равно как и внутреннюю, жизнь общества. Стало быть, вопрос о том, в какой мере товарное обращение является господствующей формой обмена веществ в обществе, нельзя трактовать – сообразно современным, уже овеществленным под воздействием господствующей товарной формы навыкам мышления – просто как вопрос количественный. Различие между таким обществом, в котором товарная форма выступает как господствующая форма, решающим образом влияющая на все жизненные проявления, и таким, в котором она фигурирует лишь эпизодически, – это различие, напротив, является качественным. Ибо совокупные субъективные и объективные феномены данных обществ в соответствии с этим различием приобретают качественно разные формы предметности.

Маркс очень резко подчеркивает подобный эпизодический характер товарной формы в примитивном обществе: «Непосредственная меновая торговля – первоначальная форма процесса обмена, – представляет собой скорее начало превращения потребительных стоимостей в товары, чем товаров в деньги. Меновая стоимость не получает еще никакой самостоятельной формы, она еще непосредственно связана с потребительной стоимостью. Это обнаруживается двояким образом. Само производство всей своей структурой направлено на создание потребительной стоимости, а не меновой стоимости, и поэтому только вследствие производства сверх того, что требуется для потребления, избыточная часть потребительных стоимостей здесь перестает быть потребительными стоимостями и становится средством обмена, товарами. С другой стороны, они становятся товарами только в границах непосредственной потребительной стоимости, хотя и располагаются полярно, так что товары, обмениваемые товаровладельцами, должны быть потребительными стоимостями для обоих, но каждый из них – потребительной стоимостью для его невладельца. В действительности процесс обмена товаров возникает первоначально не внутри первобытных общин, а там, где они кончаются, на их границах, в тех немногих пунктах, где они соприкасаются с другими общинами. Здесь начинается меновая торговля, и отсюда она проникает вовнутрь общины, на которую она действует разлагающим образом».

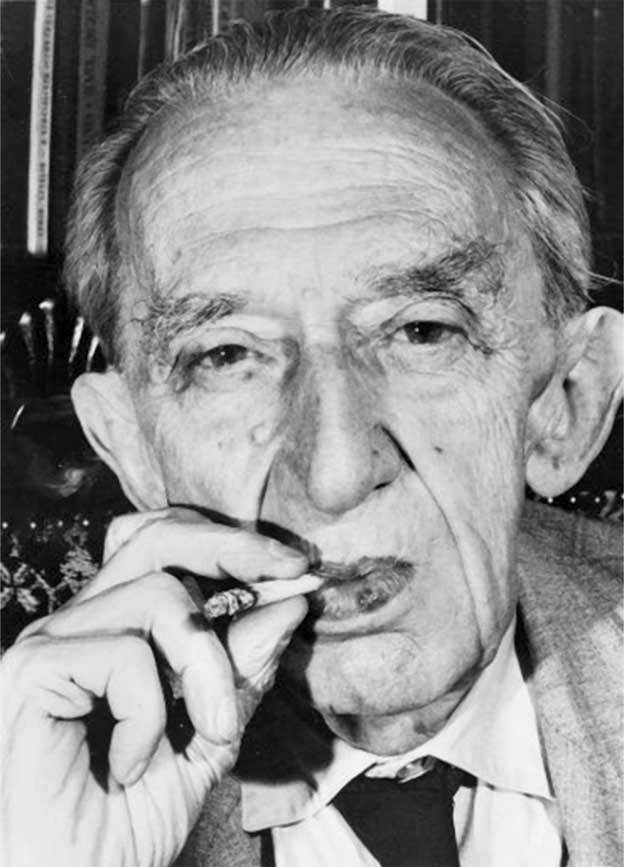

Д. Лукач в последние годы жизни

При этом констатация разлагающего воздействия обращенного вовнутрь товарооборота является совершенно четким указанием на качественную перемену, которая проистекает из господства товара. Тем не менее, и этого воздействия на внутреннее строение общества недостаточно для того, чтобы сделать товарную форму конститутивной формой общества. Для этого она должна, – как было отмечено выше, – пронизать всю совокупность жизненных проявлений общества и трансформировать их по своему образу и подобию, а не только внешне связать процессы, сами по себе от нее независимые, направленные на производство потребительных стоимостей. Однако качественное различие между товаром как одной (среди многих) формой обмена веществ в обществе, производимого людьми, и товаром как универсальной формой общественной архитектоники выражается не только в том, что товарное отношение как отдельное явление оказывает в высшей степени отрицательное влияние на строение и расчленение общества, но и в том, что данное различие производит обратное воздействие на характер и значимость [Art und Geltung] самой категории.

Товарная форма в качестве универсальной формы, также будучи рассмотрена сама по себе, предстает в ином образе, не как партикулярный, обособленный, не доминирующий феномен. То обстоятельство, что переходы и здесь являются постепенными, не может завуалировать качественного характера решающего различия. Маркс указывает на следующий отличительный признак товарного обращения, которое не стало господствующим: «Количественное отношение, в котором продукты обмениваются друг на друга, является сначала совершенно случайным. Они принимают товарную форму, потому что они вообще могут обмениваться, т. е. потому что они суть выражения чего-то одного и того же третьего. Продолжающийся обмен и более регулярное воспроизводство для обмена все более устраняют этот элемент случайности. Но сначала не для производителей и потребителей, а для посредника между ними обоими, для купца, который сравнивает денежные цены и разницу кладет в карман. Самим своим движением он устанавливает эквивалентность. Торговый капитал вначале служит только посредником в движении между двумя крайними членами, которые не подчинены ему, и между предпосылками, которые не им созданы».

И это развитие товарной формы, ставшей действительно господствующей формой общества в целом, имеет место только при современном капитализме. Поэтому, далее, неудивительно то, что на начальном этапе капиталистического развития личный характер [Personalcharakter] экономических отношений был еще порой относительно прозрачным, и что чем дальше идет развитие, чем более сложными и опосредствованными оказываются возникающие формы, тем реже и трудней удается разглядеть указанные отношения сквозь эту вещную оболочку. Согласно Марксу, дело обстоит так: «В прежних общественных формах эта экономическая мистификация выступает преимущественно по отношению к деньгам и приносящему проценты капиталу. По самой природе дела, она исключена, во-первых, там, где преобладает производство ради потребительной стоимости, для непосредственного собственного потребления; во-вторых, там, где, как в античную эпоху и в средние века, рабство или крепостничество образуют широкую основу общественного производства: господство условий производства над производителями замаскировывается здесь отношениями господства и порабощения, которые выступают и видимы как непосредственные движущие пружины производственного процесса».

Ибо товар в своей неподдельной сущности является постижимым лишь как универсальная категория совокупного общественного бытия. Лишь в этой взаимосвязи овеществление, порождаемое отношением товаров, приобретает решающее значение как для объективного развития общества, так и для отношения к нему людей, для подчинения их сознания тем формам, в которых выражается это овеществление, для попыток постичь данный процесс или выступить против его разрушительных последствий, освободиться от этого рабства у возникшей таким образом «второй природы». Маркс так описывает фундаментальный феномен овеществления: «Следовательно, таинственность товарной формы состоит просто в том, что она является зеркалом, которое отражает людям общественный характер их собственного труда как вещный характер самих продуктов труда, как общественные свойства данных вещей, присущие им от природы; поэтому и общественное отношение производителей к совокупному труду представляется им находящимся вне их общественным отношением вещей. Благодаря этому quid pro quo [появлению одного вместо другого] продукты труда становятся товарами, вещами чувственно-сверхчувственными, или общественными <…>. Это – лишь определенное общественное отношение самих людей, которое принимает в их глазах фантастическую форму отношения между вещами».

В этом фундаментальном структурном факте [struktive Grundtatsa – che] прежде всего надо выделить то, что в силу подобного положения дел человеку противостоят, как нечто объективное, от него не зависящее, подчиняющее его своей антигуманной закономерности, его собственная деятельность, его собственный труд. Причем это верно как в объективном, так и в субъективном плане. Верно в объективном плане, поскольку возникает мир готовых [fertig] вещей и вещных отношений (мир товаров и их движения на рынке), чьи законы хотя мало помалу и познаются людьми, но и в этом случае противостоят им как непреодолимые самостийные силы. Их познание, стало быть, может быть использовано индивидом к собственной выгоде, но и тут ему не дано своей деятельностью оказать активное влияние на реальный ход событий. Это верно и в субъективном плане, поскольку при сложившемся товарном хозяйстве человеческая деятельность объективируется по отношению к нему самому, становится товаром; она подчиняется чуждой человеку объективности естественных законов общества, то есть должна совершать свое движение так же независимо от людей, как и любая другая потребительная ценность, ставшая товаровидной вещью [Warending]. Маркс заявляет: «Характерной особенностью капиталистической эпохи является тот факт, что рабочая сила для самого рабочего принимает форму принадлежащего ему товара, а потому его труд принимает форму наемного труда. С другой стороны, лишь начиная с этого момента, товарная форма продуктов труда приобретает всеобщий характер».

Универсальность товарной формы как субъективно, так и объективно обусловливает абстракцию человеческого труда, который опредмечивается в товарах. (С другой стороны, ее историческая возможность в свою очередь обусловлена реальным протеканием этого процесса абстрагирования.) Объективно, поскольку товарная форма как форма эквивалентности, обмениваемости качественно различных предметов становится возможной лишь в силу того, что они – только в этом отношении, в котором они впервые приобретают свою предметность в качестве товаров – выступают как формально эквивалентные. Причем принцип их формальной эквивалентности может основываться только на их сущности как продуктов абстрактного (то есть формально одинакового) человеческого труда. Субъективно, поскольку данная формальная одинаковость абстрактного человеческого труда не только является общим знаменателем, под который подводятся различные предметы в отношении между товарами, но становится реальным принципом фактического производства товаров.

Само собой понятно, что в наши цели здесь не входит даже беглое изображение этого развития, возникновения современного трудового процесса, обособленного, «свободного» работника, разделения труда и т. д. Тут речь идет лишь об установлении того, что абстрактный, одинаковый, сравнимый труд, измеряемый с все большей точностью общественно необходимым рабочим временем, труд в рамках капиталистического разделения труда возникает одновременно как продукт и как предпосылка капиталистического производства только в процессе его развития, то есть только в ходе этого развития становится общественной категорией, которая решающим образом влияет на форму предметности как объектов, так и субъектов возникающего этим путем общества, на его отношение к природе, возможные в нем отношения между людьми. Но если проследить тот путь, которым идет развитие трудового процесса от ремесла через кооперацию, мануфактуру к машинной индустрии, то становятся очевидными постоянно усугубляющаяся рационализация, все большее исключение качественных, человеческо-индивидуальных свойств рабочего.

С одной стороны, это происходит вследствие того, что трудовой процесс во все большей мере разлагается на абстрактно рациональные частичные операции, а в результате разрывается связь рабочего с продуктом как единым целым, и его труд сводится к механически повторяющейся специальной функции. С другой, – вследствие того, что из-за такой рационализации общественно необходимое рабочее время, основа рациональной калькуляции, сперва выступает в качестве эмпирически взятого среднего рабочего времени, а затем, под воздействием все большей механизации и рационализации трудового процесса, – в качестве объективно рассчитываемой трудовой нагрузки, противостоящей рабочему в своей готовой и законченной объективности. Вместе с современным, «психологическим» расчленением трудового процесса (система Тейлора) эта рациональная механизация проникает даже в «душу» рабочего: сами его психологические свойства отделяются от его цельной личности, объективируются по отношению к нему, чтобы их можно было ввести в рациональные специальные системы и подвергнуть калькуляции.

Для нас особенно важным является тот принцип, который становится здесь значимым: принцип рационализации, ориентированной на калькуляцию, на калькулируемость. Решающие изменения, происходящие при этом в субъекте и объекте экономического процесса, состоят в следующем. Во-первых, просчитываемость [die Berechenbarkeit] трудового процесса предполагает разрыв с органическо-иррациональным, всегда качественно обусловленным единством самого продукта. Рационализация в смысле все более точного предварительного вычисления тех результатов, которые нужно получить, достижима лишь при самом точном разложении всякого комплекса на его элементы, при изучении специфических частных законов их создания. Она, с одной стороны, должна покончить с органическим созданием целостных продуктов, основанных на традиционной связи эмпирического трудового опыта: рационализация немыслима без специализации. Единый продукт исчезает как предмет трудового процесса. Этот процесс превращается в объективную взаимосвязь рационализированных частных систем, чье единство определяется чистой калькуляцией, при которой они должны выступать по отношению друг к другу как случайные. Рационально-калькуляционное разложение трудового процесса уничтожает органическую необходимость соотнесенных друг с другом и сведенных в продукте в одно единство частичных операций. Единство продукта как товара более не совпадает с его единством в качестве потребительной стоимости: техническое обособление частных манипуляций при возникновении продукта в условиях сплошной капитализации общества выражается также экономически как обособление частных операций, как растущее релятивирование товарного характера продукта на различных ступенях его создания. Причем рука об руку с этой возможностью пространственно-временного и т. п. раздробления производства потребительной стоимости идет пространственно-временное и т. п. объединение частичных манипуляций, которые опять-таки соотнесены с совершенно гетерогенными потребительными стоимостями.

Во-вторых, такой разрыв объекта производства означает одновременно разрыв его субъекта. Вследствие рационализации трудового процесса человеческие свойства и особенности рабочего все больше выступают лишь как источники погрешностей по отношению к заранее рассчитанному функционированию этих абстрактных частных законов. Человек ни объективно, ни в своем поведении в трудовом процессе не является его подлинным носителем; как механизированная часть он вводится в механическую систему, которую он преднаходит готовой и функционирующей независимо от него, – систему, законам которой он должен беспрекословно подчиниться.

Эта беспрекословность усугубляется еще и тем, что вместе с все большей рационализацией и механизацией трудового процесса деятельность рабочего все больше теряет свой деятельностный характер и превращается в контемплятивную установку [kontemplative Haltung]. Контемплятивное отношение к механически-закономерному процессу, который разыгрывается независимо от сознания, и на который человеческая деятельность не оказывает никакого влияния, который, стало быть, проявляется как готовая замкнутая система, – эта позиция изменяет также основные категории непосредственного отношения людей к миру: данный процесс подводит под общий знаменатель пространство и время, нивелирует время, уравнивая его с пространством. Маркс заявляет: вследствие «подчинения человека машине» создается ситуация, при которой «труд оттесняет человеческую личность», при которой «часовой маятник сделался точной мерой относительной деятельности двух рабочих, точно так же как он служит мерой скорости двух автомобилей. Поэтому не следует говорить, что рабочий час одного человека стоит рабочего часа другого, но вернее будет сказать, что человек в течение одного часа стоит другого человека в течение тоже одного часа. Время – все, человек – ничто; он, самое большее, только воплощение времени.

Теперь уже нет более речи о качестве. Только одно количество решает все: час за час, день за день». Тем самым время утрачивает свой качественный, изменчивый, текучий характер: оно застывает, становится континуумом, точно ограниченным и заполненным количественно измеримыми «вещами» (овеществленными, механически объективированными, неукоснительно отделенными от совокупной личности человека «результатами» труда рабочего): время становится пространством. В таком абстрактном, поддающемся точному измерению, ставшем физическим пространством времени как в окружающем мире [Umwelt], во времени, которое является одновременно предпосылкой и следствием научно-механически разложенного и специализированного создания объекта труда, субъекты тоже должны быть рационально разложены в соответствии с этим положением дел. С одной стороны, это происходит постольку, поскольку механизированный частичный труд субъектов, объективация их рабочей силы по отношению к их совокупной личности [Gesamtpersoenlichkeit], которая вызывается уже продажей их рабочей силы как товара, делается устойчивой и непреодолимой повседневной действительностью. Причем личность здесь также становится бессильным зрителем того, что происходит с ее собственным наличным существованием [Dasein] как изолированной частичкой, втиснутой в чуждую ей систему. С другой стороны, механическое разложение производственного процесса разрывает и те узы, которые при «органическом» производстве связывали отдельных субъектов труда со всей общностью. Механизация производства и в этом плане делает из них изолированные абстрактные атомы, которые уже не имеют между собой того непосредственно-органического контакта, который устанавливали результаты их труда. Атомы, чья взаимосвязь, напротив, во все большей мере опосредствуется исключительно абстрактными механическими закономерностями, в которые они втиснуты.

Такое воздействие внутренней организационной формы индустриального предприятия было бы невозможным, в том числе в рамках предприятия, если бы в ней не манифестировалась в концентрированном виде структура всего капиталистического общества. Ибо достигающее крайних пределов угнетение, издевающаяся над всяким человеческим достоинством эксплуатация были известны и докапиталистическим обществам: последние знали даже массовые предприятия с механически однородным трудом, – такие, как, например, прокладка каналов в Египте и Передней Азии, рудники в Риме и т. д. Но в них массовый труд, с одной стороны, нигде не способен был стать рационально механизированным трудом; с другой, эти массовые предприятия оставались изолированными явлениями внутри общностей, которые имели натуральное хозяйство и жили соответствующим образом. Поэтому эксплуатируемые подобным образом рабы стояли вне заслуживающего внимания «человеческого» общества, а их судьба не воспринималась их современниками, даже величайшими и благороднейшими мыслителями, как человеческая судьба, как судьба человека.

С приобретением категорией товара универсальности это отношение претерпевает радикальное и качественное изменение. Судьба рабочего становится общей судьбой всего общества; ведь именно всеобщность этой судьбы является предпосылкой для трансформации трудового процесса на предприятиях в указанном направлении. Ибо рациональная механизация трудового процесса становится возможной лишь тогда, когда возникает «свободный» работник, который в состоянии свободно продавать на рынке свою рабочую силу как «принадлежащий» ему товар, как вещь, которой он «владеет». Пока этот процесс находится на ранней стадии, средства выжимания прибавочного труда являются более неприкрыто-брутальными, чем на более поздних, развитых стадиях, а сам процесс овеществления труда, и с ним – сознание рабочего, тем не менее, продвинуты гораздо слабее. Для этого совершенно необходимо, чтобы удовлетворение совокупных потребностей общества стало происходить в форме товарооборота. Отделение производителя от средств его производства, разрушение и разложение всех естественно сложившихся производственных единств и т. д., короче, все социально-экономические предпосылки современного капитализма действуют в этом направлении: а именно, способствуют тому, что рационально овеществленные отношения заступают место естественно сложившихся человеческих отношений.

Маркс пишет о докапиталистических обществах: «<…> Общественные отношения лиц в их труде проявляются во всяком случае здесь именно как их собственные личные отношения, а не облекаются в костюм общественных отношений вещей, продуктов труда». Но это означает, что принцип рациональной механизации и калькулируемости должен охватить все формы проявления жизни. Удовлетворяющие потребности предметы тут уже больше не выступают в качестве продуктов органического жизненного процесса общности (как, например, в деревенской общине); как экземпляры абстрактного рода, они, с одной стороны, ничем принципиально не отличаются от других экземпляров этого рода; с другой, – выступают как изолированные объекты, имение или неимение [Haben oder Nichthaben] каковых зависит от рациональных калькуляций. Только тогда, когда вся жизнь общества распыляется этим путем на изолированные акты товарообмена, может возникнуть «свободный» работник; одновременно его судьба должна стать типической судьбой всего общества.

Конечно, возникшие подобным образом изоляция и атомизация суть чистая видимость. Движение товаров на рынке, приобретение ими стоимости, одним словом, реальное поле действия любой рациональной калькуляции не только подчиняются жестким законам, но предполагают как основу калькуляции строгую закономерность всего происходящего. Такая атомизация индивида, стало быть, есть рефлекс, отражение в сознании того, что «естественные законы» капиталистического производства охватили все жизненные проявления общества, что – в первый раз в истории – общество в целом, по меньшей мере, в тенденции, подпадает под единый экономический процесс, что судьба всех членов общества движется согласно единым законам. (В то время как органические единства в докапиталистических обществах осуществляли свой обмен веществ в значительной степени независимо друг от друга.) Но эта видимость является необходимой в качестве видимости; это значит, что непосредственное, практическое, равно как и умственное, взаимодействие индивида с обществом, непосредственное производство и воспроизводство жизни, – при котором для индивида являются чем-то готовым и преднайденным, чем-то непреложно данным, товарная структура всех «вещей» и «естественная закономерность» их отношений, – могут протекать только в этой форме рациональных и изолированных актов обмена между изолированными товаровладельцами. Как уже подчеркивалось выше, рабочий должен представлять самого себя в качестве «владельца» собственной рабочей силы как товара. Специфичность его позиции заключается в том, что рабочая сила является его единственной собственностью. Типичным в его судьбе для структуры всего общества является то, что это самообъективирование, это превращение в товар некоторой функции человека с величайшей точностью раскрывает обесчеловеченный и обесчеловечивающий характер товарного отношения.

* * *

Данное рациональное объективирование скрывает, прежде всего, непосредственный – качественный и материальный – вещный характер всех вещей. Когда все без исключения потребительные стоимости выступают в качестве товаров, они приобретают новую объективность, новую вещественность, которой они не имели во время простого спорадического обмена, и в которой уничтожается, исчезает их изначальная, подлинная вещественность. Маркс заявляет: «Частная собственность отчуждает индивидуальность не только людей, но и вещей. Земля не имеет ничего общего с земельной рентой, машина – ничего общего с прибылью. Для землевладельца земля имеет значение только земельной ренты, он сдает в аренду свои участки и получает арендную плату; это свойство земля может потерять, не потеряв ни одного из внутренне присущих ей свойств, не лишившись, например, какой-либо доли своего плодородия; мера и даже самое существование этого свойства зависит от общественных отношений, которые создаются и уничтожаются без содействия отдельных землевладельцев. Так же обстоит дело и с машиной».

Следовательно, если даже отдельный предмет, которому непосредственно противостоит человек как производитель или потребитель, претерпевает искажение своей предметности из-за своего товарного характера, то данный процесс, очевидно, должен усиливаться в тем большей мере, чем более опосредствованными являются те отношения, которые устанавливает в своей общественной деятельности человек к предметам как объектам жизненного процесса. Разумеется, здесь невозможно проанализировать все экономическое строение капитализма. Следует удовольствоваться констатацией, что современный капитализм по ходу своего развития не только изменяет производственные отношения сообразно своим потребностям, но также включает в свою целостную систему те формы примитивного капитализма, которые в докапиталистических обществах вели изолированное, оторванное от производства существование, делает их составными частями отныне уже единого процесса сплошной капитализации всего общества (торговый капитал, роль денег как сокровища или как денежного капитала и т. д.). Хотя объективно сами эти формы капитала подчинены собственному процессу жизни капитала, выжиманию прибавочной стоимости в производстве, то есть постижимы только исходя из сущности индустриального капитализма, но в сознании людей в капиталистическом обществе они представляются чистыми, подлинными, нефальсифицированными формами капитала. Именно потому, что в них становятся совершенно не воспринимаемыми и неузнаваемыми скрытые в непосредственном товарном обмене отношения людей друг к другу и к действительным объектам, удовлетворяющим их потребности, – именно поэтому для овеществленного сознания они могут стать истинными репрезентациями его общественной жизни.

Товарный характер товара, абстрактно-количественная форма калькулируемости проявляются здесь в своей полной чистоте: эта форма, таким образом, становится для овеществленного сознания формой проявления его подлинной непосредственности, за пределы которой оно, – будучи овеществленным сознанием, – и не помышляет выходить. Напротив, оно стремится закрепить ее и увековечить путем «научного углубления» в схватываемые здесь закономерности. Подобно тому, как экономически капиталистическая система беспрестанно производит и воспроизводит себя на все более высокой ступени, точно так же в ходе развития капитализма структура овеществления погружается в сознание людей все более глубоко, судьбоносно и конститутивно.

Маркс часто изображает это потенцирование овеществления самым проникновенным образом: «Поэтому в капитале, приносящем проценты, этот автоматический фетиш, самовозрастающая стоимость, деньги, высиживающие деньги, выступает перед нами в чистом, окончательно сложившемся виде, и в этой форме он уже не имеет на себе никаких следов своего происхождения. Общественное отношение получило законченный вид, как отношение некоей вещи, денег, к самой себе. Вместо действительного превращения денег в капитал здесь имеется лишь бессодержательная форма этого превращения <…>. Создавать стоимость, приносить проценты является их свойством совершенно так же, как свойством грушевого дерева – приносить груши. Как такую приносящую проценты вещь, кредитор и продает свои деньги. Но этого мало. Как мы видели, даже действительно функционирующий капитал представляется таким образом, как будто он приносит процент не как функционирующий капитал, а как капитал сам по себе, как денежный капитал. Переворачивается и следующее отношение: процент, являющийся не чем иным, как лишь частью прибыли, т. е. прибавочной стоимости, которую функционирующий капиталист выжимает из рабочего, представляется теперь, наоборот, как собственный продукт капитала, как нечто первоначальное, а прибыль, превратившаяся теперь в форму предпринимательского дохода, – просто как всего лишь добавок, придаток, присоединяющийся в процессе воспроизводства. Здесь фетишистская форма капитала и представление о капитале-фетише получают свое завершение. В формуле «деньги-деньги» мы имеем иррациональную форму капитала, высшую степень искажения и овеществления производственных отношений; форму капитала, приносящего проценты, простую форму капитала, в которой он является предпосылкой своего собственного процесса воспроизводства; перед нами способность денег, соответственно товара, увеличивать свою собственную стоимость независимо от воспроизводства, т. е. перед нами мистификация капитала в самой яркой форме. Для вульгарной политической экономии, стремящейся представить капитал самостоятельным источником стоимости, созидания стоимости, форма эта является, конечно, настоящей находкой, такой формой, в которой уже невозможно узнать источник прибыли, и в которой результат капиталистического процесса производства, отделенный от самого процесса, приобретает некое самостоятельное бытие».

Подобно тому, как капиталистическая экономика не идет дальше этой ею самой созданной непосредственности, точно так же останавливаются на ней буржуазные попытки осознания идеологического феномена овеществления.

Даже те мыслители, которые никоим образом не стремятся отрицать или затушевать сам этот феномен, для которых более или менее очевидным является его губительное для человека воздействие, останавливаются в своем анализе на непосредственности овеществления и даже не пытаются продвинуться к первофеномену овеществления от его объективно наиболее производных, самых отдаленных от подлинного жизненного процесса капитализма, то есть от наиболее овнешненных и опустошенных форм. Они отрывают эти опустошенные формы проявления от их естественной капиталистической почвы, обособляют и увековечивают их как вневременной тип возможных человеческих отношений вообще. (Отчетливее всего эту тенденцию выдает книга Зиммеля «Философия денег», очень интересная и остроумная в деталях.) Они просто описывают этот «заколдованный, извращенный и на голову поставленный мир, где monsieur le Capital и madame la Terre как социальные характеры и в то же время непосредственно, как просто вещи, справляют свой шабаш». Они тем самым не выходят за пределы простого описания, а их «углубленная» постановка проблемы вращается в замкнутом круге около внешних форм проявления овеществления.

Отрешение феноменов овеществления от экономической почвы их существования, от основы их истинного постижения облегчается еще и тем, что данный процесс трансформации должен охватить все формы проявления общественной жизни, коль скоро необходимо заложить предпосылки для полного развертывания потенциала капиталистического производства. Капитализм в своем развитии создал, таким образом, отвечающее своим потребностям, приспосабливающееся к его структуре право, соответствующее государство и т. д. Их структурное подобие на самом деле столь велико, что оно зафиксировано всеми действительно прозорливыми историками современного капитализма.

Макс Вебер следующим способом описывает основной принцип этого развития: «Оба они [государство и право] по своей коренной сути скорее совершенно однородны. С общественной точки зрения, современное государство – это «предприятие», такое же, как какая-нибудь фабрика: именно в этом заключается его историческая специфичность. И отношения господства внутри предприятия тоже обусловлены одинаково там и здесь. Подобно тому, как относительная самостоятельность ремесленника или кустаря, помещичьего крестьянина, коммендатария, рыцаря и вассала базировалась на том, что они сами были собственниками инструментов, сырьевых запасов, денежных средств, оружия, с помощью которых они выполняли свои экономические, политические, военные функции, обеспечивали свое существование после отбывания повинностей, точно так же иерархическая зависимость рабочего, коммивояжера, технического служащего, сотрудника академического учреждения, государственного чиновника и солдата совершенно однородным образом базируется на том, что указанные необходимые для предприятия и экономического существования инструменты, сырьевые запасы и денежные средства концентрируются в распоряжении в одном случае – предпринимателя, в другом, – политического господина».

Вебер также – с полным правом – присовокупляет к этому описание причин и социальной сущности феномена овеществления: «Современное капиталистическое предприятие внутренне опирается прежде всего на калькуляцию. Оно нуждается для своего существования в юстиции и администрации [Verwaltung], чье функционирование, по крайней мере, в принципе, может стать рационально калькулируемым на основе прочных генеральных норм, подобно тому, как предварительно калькулируется результат работы какой-либо, машины. Оно так же мало может <…> уживаться с судебным разбирательством, где судья в данном конкретном случае руководствуется своим чувством справедливости или использует другие иррациональные правоприменительные средства и принципы, <…> как и с патриархальным административным управлением, действующим по своему свободному произволу и милости, исходя в остальном из нерушимо священной, но иррациональной традиции <…>. То, что специфично для современного капитализма в противоположность всем древним формам капиталистической наживы: строго рациональная организация труда на базе рациональной техники, – такая организация нигде не возникала в рамках подобных иррационально построенных государственных структур и никогда не могла там возникнуть. Ибо современные формы предприятия с их постоянным капиталом и точной калькуляцией чересчур чувствительны к иррациональностям права и административного управления, чтобы это стало возможным. Такие формы могли возникнуть только там, <…> где судья, как в бюрократическом государстве с его рациональными законами, в большей или меньшей степени является параграфоидальным автоматом, в который сверху вбрасываются акты вместе с издержками и сборами, а снизу выходит приговор вместе с более или менее надежной аргументацией, то есть где функционирование этого судебного автомата при всем прочем является, в общем и целом, калькулируемым».

Процесс, который здесь происходит, как в своих мотивах, так и в своих последствиях близко родственен вышеозначенному экономическому развитию. Тут также имеет место разрыв с эмпирическими, иррациональными, основанными на традициях методами правоприменения, административного управления и т. д., субъективно ориентированными на действующего человека, объективно – на конкретную материю. Возникает рациональная систематизация всего правового регулирования жизни, которая, с одной стороны, по меньшей мере, в тенденции, представляет собой замкнутую, приложимую ко всем возможным и мыслимым случаям систему. Для нас, для нашего стремления познать данную структуру современной юридической предметности безразлично, как внутренне складывается эта система, – на сугубо логическом ли пути, на пути чисто юридической догматики, истолкования права, или же на пути заполнения судебной практикой «пробелов» в законах. Ибо в обоих случаях в самой сущности правовой системы заключено то, что благодаря своей формальной всеобщности она приложима ко всем возможным событиям в жизни и в силу этого является предсказуемой, калькулируемой. Даже римское право, наиболее сходное с данной системой, но по современным понятиям принадлежащее к докапиталистической фазе правового развития, в этом плане является эмпирическим, конкретным, традиционалистским. Чисто систематические категории, благодаря которым впервые состоялась всеохватывающая всеобщность правового регулирования, возникли лишь в ходе современного развития.

Без дальнейших объяснений понятно, что такая потребность в систематизации, в отказе от эмпирии, от традиции, от связи с материальным была не чем иным, как потребностью в калькуляции. С другой стороны, той же самой потребностью обусловлено то, что правовая система противостоит отдельным событиям общественной жизни как нечто уже готовое, точно зафиксированное, то есть как косная система. Конечно, отсюда проистекают беспрестанные конфликты между постоянно революционизирующейся капиталистической экономикой и косной правовой системой. Но это имеет следствием лишь новые кодификации и т. п.: новая система должна несмотря ни на что сохранить в своей структуре законченность и косность старой системы. Таким образом, возникает – мнимо – парадоксальное положение дел, когда неизменное столетиями, а иногда даже тысячелетиями, «право» в примитивных формах общества имеет текучий, иррациональный, сызнова возникающий в юридических решениях характер, в то время как современное право, которое предметно претерпевает постоянное бурное развитие, демонстрирует косную, статическую и законченную сущность. Парадоксальность, однако, оказывается мнимой, если принять во внимание, что та же самая ситуация в одном случае рассматривается с точки зрения историка (чья точка зрения методологически находится «вне» самого развития), а в другом случае – с точки зрения сопереживающего субъекта, с точки зрения воздействия данного общественного порядка на его сознание. Как только мы уразумеваем это, тотчас выясняется, что здесь в иной области повторяется противоположность между традиционалистско-эмпирическим ремеслом и научно-рациональной фабрикой: непрерывно изменяющаяся техника современного производства – на каждой отдельно взятой ступени ее развития – противостоит отдельному производителю как косная и готовая система, в то время как относительно стабильное, традиционное, ремесленническое производство объективно сохраняет текучий, постоянно обновляющийся, продуцируемый производителем характер. Тем самым и тут с полной очевидностью проявляется созерцательный характер поведения капиталистического субъекта.

Ибо по сути рациональная калькуляция базируется в конечном счете на том, что познается и просчитывается независимый от индивидуального «произвола», непреложно-закономерный ход определенных процессов. То есть на том, что поведение человека исчерпывается правильным просчетом шансов такого течения событий («законы» которого он находит в «готовом» виде), умелым обходом «случайных» помех путем применения мер предосторожности, защиты и т. д. (которые также базируются на знании и применении подобных «законов»). Очень часто он довольствуется лишь исчислением вероятности возможного действия таких «законов», даже не предпринимая со своей стороны попытки вторгнуться в течение событий посредством применения других «законов» (система страхования и т. п.). Чем глубже и чем независимей от буржуазных легенд о «творческом гении» выразителей капиталистической эпохи рассматривается это положение дел, тем отчетливей в каждом из случаев подобного поведения обнаруживается структурная аналогия с поведением рабочего по отношению к машине, чье функционирование он контролирует как наблюдатель.

«Творческий» момент здесь можно отыскать лишь в том, в какой мере – относительно – чем-то самостоятельным или же служебным является применение этих «законов». То есть в том, до какого предела отодвинуто на задний план чисто созерцательное поведение. Какая разница, что рабочий подобным образом должен относиться к отдельной машине, предприниматель – к данному типу машинного производства, инженер – к уровню развития науки, рентабельности ее технического приложения, – все равно это лишь чисто количественная градация, которая непосредственно не знаменует собой никакого качественного различия в структуре их сознания.

Проблема современной бюрократии становится совершенно понятной только в данной взаимосвязи. Бюрократия представляет собой сходное приспособление образа жизни и труда, а соответственно, и сознания, к общим социально-экономическим предпосылкам капиталистической экономики, которое мы установили применительно к рабочим на отдельном предприятии. Формальная рационализация права, государства, управления и т. д. объективно-вещественно означает сходное разложение всех общественных функций на их элементы, сходный поиск рациональных и формальных законов этих неукоснительно отделенных друг от друга частных систем, а сообразно с этим в субъективном плане – сходные следствия в сознании отъединения труда от индивидуальных способностей и потребностей трудящегося, сходное рационально-бесчеловечное разделение труда, которое мы на машинно-техническом уровне обнаружили в предприятии.

При этом речь идет не только о совершенно механизированном, «бездуховном» способе труда низшей бюрократии, который чрезвычайно напоминает простое обслуживание машин и даже зачастую превосходит его своей безысходностью и однообразием. Но, с одной стороны, речь идет о все более формальном, рациональном подходе ко всем вопросам с объективной точки зрения, о всевозрастающем отрешении от качественно-материальной сущности «вещей», на которые распространяется бюрократический подход. С другой стороны, – о еще более монструозном усугублении односторонней специализации в рамках разделения труда, насилующей человеческую сущность человека. Справедливость замечания Маркса о фабричном труде, при котором разделяется сам индивид, каковой превращается в автоматический приводной механизм частичного труда, доводится до ненормальности, проявляется здесь тем более резко, чем более высоких, развитых, «духовных» достижений [Leistungen] требует от работника данное разделение труда. И здесь повторяется отделение рабочей силы от личности рабочего, ее превращение в вещь, в предмет, который он продает на рынке. Повторяется с тем лишь отличием, что тут машинная механизация не угнетает разом все духовные способности, а одна способность (или комплекс способностей) отрешается от целостной личности, объективируется по отношении к ней, становится вещью, товаром. Даже если средства общественного культивирования подобных способностей, равно как и их материальная и «моральная» меновая стоимость, в корне отличны от тех, что используются в отношении рабочей силы (причем, конечно, нельзя забывать о целом ряде связующих звеньев, плавных переходов между ними), тем не менее, сам фундаментальный феномен остается одним и тем же.

Памятник Д. Лукачу

Специфическая разновидность бюрократической «совестливости» и деловитости, неизбежное для отдельного бюрократа полное подчинение системе деловых отношений, в которые он поставлен, представление о том, что именно такого подчинения требуют его «честь», его «чувство ответственности», – все это показывает, что разделение труда погружается здесь в «этику», подобно тому как в случае тейлоризации оно погружается в «психику». Но это есть отнюдь не ослабление, а укрепление структуры сознания, обусловленной овеществлением как основной категорией всего общества. Ибо, покуда судьба работника (как это было с рабами в эпоху античности) выступает лишь как частный случай индивидуальной судьбы, жизнь господствующих классов еще могла протекать в совершенно других формах. Только капитализм с его единой для всего общества экономической структурой породил – формально – единую для всех его членов вместе взятых структуру сознания. И она проявляет себя как раз в том, что характерные для наемного труда проблемы сознания повторяются в господствующем классе – в более тонком, одухотворенном, но именно поэтому в более усугубленном виде. Специалист-«виртуоз», продавец своих объективированных и овеществленных духовных способностей не только становится лишь зрителем общественных событий (насколько сильно современное административное управление и правоприменение и т. д. приобретает сущностный облик фабрики в ее противоположности ремеслу, на этом мы не имеем возможности остановиться даже вскользь), но занимает также созерцательную установку по отношению к функциям своих собственных объективированных и овеществленных способностей.

Наиболее гротескное выражение данная структура получает в сфере журналистики, где субъективность как таковая, знание, темперамент, формулировочный дар становятся абстрактным, самопроизвольно приводящимся в действие механизмом, не зависящим ни от личности их «владельца», ни от материально-конкретной сущности рассматриваемых тем. «Бессовестность» журналистов, проституирование ими своих переживаний и убеждений могут быть поняты лишь как некая кульминация капиталистического овеществления.

Превращение отношения между товарами в вещь с «призрачной предметностью», таким образом, не может остановиться на том, что все предметы, удовлетворяющие потребности, становятся товарами. Оно запечатлевает свою структуру на всем сознании человека: его свойства и способности уже больше не сливаются в органическом единстве личности, а выступают как «вещи», которыми он «владеет» и которые он «отчуждает» точно так же, как разные предметы внешнего мира. И не существует, естественно, никакой формы отношений между людьми, ни одной возможности у человека проявить свои физические и психические «свойства», которая бы не подпадала все больше под власть этой формы предметности. Достаточно лишь вспомнить о семье, о ее развитии в XIX веке, когда Кант с присущей великим мыслителям наивно циничной откровенностью ясно зафиксировал этот факт: «Половое общение – это взаимное использование одним человеком половых органов и половой способности другого», – заявляет Кант. – Брак есть «соединение двух лиц разного пола ради пожизненного обладания половыми свойствами друг друга».

Эта мнимо безостаточная, доходящая до самых глубин физического и психического бытия человека рационализация, однако, наталкивается на ограничения, налагаемые формальным характером свойственной ей рациональности. Это значит, что хотя рационализирование изолированных элементов жизни, проистекающие отсюда – формальные – закономерности непосредственно и на поверхностный взгляд и вписываются в единую систему всеобщих «законов», однако пренебрежение конкретной материей законов, на чем основывается сама их закономерность, проявляется в виде фактической несогласованности законов в этой системе, в случайной соотнесенности частей такой системы друг с другом, в относительно большой автономии этих частей системы по отношению друг к другу. Наиболее резко подобная несогласованность выражается в периоды кризисов, существо которых, с представляемой здесь точки зрения, состоит именно в том, что разрывается непосредственная континуальность перехода от данной части системы к другой ее части, что их независимость друг от друга, их случайная соотнесенность между собой внезапно становятся достоянием сознания всех людей. Поэтому Энгельс был вправе назвать «естественные законы» капиталистической экономики законами случайностей.

Но кризисная структура при ближайшем рассмотрении оказывается лишь усугублением [Steigerung] повседневной жизни буржуазного общества. То обстоятельство, что кажущаяся почти замкнутой – в рамках непосредственности бездуховной обыденности – взаимосвязь «естественной закономерности» этой жизни внезапно распадается, становится возможным лишь потому, что взаимная соотнесенность элементов этой жизни, ее частных систем является чем-то случайным и при нормальном ее функционировании. Стало быть, видимость того, что вся общественная жизнь подчиняется «вечным, железным» законам, которые, правда, дифференцируются на специальные законы для ее отдельных областей, – эту видимость следует разоблачить как таковую. Истинная структура общества, напротив, проявляется в независимых, рационализированных, формальных частичных закономерностях, которые лишь формально находятся в необходимой взаимосвязи (это значит, что их формальные взаимосвязи могут быть систематизированы только формально), материально же и конкретно сбрасывают с себя случайные взаимосвязи.

Эту взаимосвязь при несколько более точном анализе выказывают уже экономические явления. Например, Маркс подчеркивает (конечно, приводимые далее примеры могут послужить лишь для методологического прояснения положения дел и ни в коем случае не претендуют на то, чтобы при столь поверхностном подходе дать содержательное освещение самого вопроса), что «условия непосредственной эксплуатации и условия реализации ее не тождественны. Они не только не совпадают по времени и месту, но и по существу». Так что «не существует никакой необходимой связи, а наблюдается лишь случайная связь между всем количеством общественного труда, затраченного на данный общественный продукт», и «между тем объемом, в котором общество стремится удовлетворить потребность при помощи данного определенного продукта».

Это, разумеется, – лишь случайно выхваченные примеры. Ибо очевидно то, что все строение капиталистического производства покоится на таком взаимодействии строго закономерной необходимости во всех отдельных явлениях и относительной иррациональности совокупного процесса. «Мануфактурное разделение труда предполагает безусловную власть капиталиста над людьми, которые образуют простые звенья принадлежащего ему совокупного механизма; общественное разделение труда противопоставляет друг другу независимых товаропроизводителей, не признающих никакого иного авторитета, кроме конкуренции, кроме того принуждения, которое является результатом борьбы их взаимных интересов».

Ведь капиталистическая рационализация, базирующаяся на частно-экономической калькуляции, требует, чтобы в каждом проявлении жизни присутствовало это взаимоотношение между закономерной деталью и случайным целым; оно производит и воспроизводит данную структуру в той мере, в какой она завладевает обществом. Это заложено уже в самой сути спекулятивной калькуляции, способа хозяйствования товаровладельцев на ступени всеобщности товарного обмена. Конкуренция между различными товаровладельцами была бы невозможной, если бы рациональности отдельных явлений соответствовал образ точно, рационально, закономерно функционирующего общества. Но если должна быть возможной рациональная калькуляция, то товаровладелец должен владычествовать надо всеми деталями своего производства.

Шансы реализации, законы «рынка», правда, также должны быть рациональными в смысле просчитываемости, исчисления вероятностей. Они не должны в той же мере, что и отдельные явления, подпадать под власть некоего «закона», ни в коем случае они не должны быть насквозь рационально организованными. Это, конечно, никоим образом не исключает господства «закона» над всем целым. Только этому «закону» надлежит, с одной стороны, быть «бессознательным» продуктом самостоятельной деятельности независимых друг от друга товаровладельцев, то есть быть законом воздействующих друг на друга «случайностей», а не законом действительно рациональной организации. С другой стороны, эта закономерность не только должна действовать за спиной отдельных людей, она, мало того, призвана быть такой, чтобы ее нигде и никогда не было возможно целиком и полностью познать. Ибо полное познание целого гарантировало бы субъекту этого познания такого рода монопольное положение, которое было бы равносильно уничтожению капиталистического общества.

Подобная иррациональность, эта крайне проблематичная «закономерность» целого, такая закономерность, которая принципиально и качественно отлична от закономерности частей, – именно в такой своей проблематичности она есть не только постулат, предпосылка функционирования капиталистической экономики, она одновременно является продуктом капиталистического разделения труда. Уже указывалось на то, что это разделение труда разрывает всякий органический трудовой и жизненный процесс, разлагает его на функциональные элементы, дабы эти рационально и искусственно изолированные частичные функции затем самым рациональным образом исполнялись «специалистами», особо приспособленными к ним психически и физически. Но такая рационализация и такое изолирование частных функций необходимо приводит к тому, что каждая из них обособляется и имеет тенденцию к дальнейшему развитию на свой страх и риск независимо от других частных функций общества (или той части общества, которой она принадлежит), сообразно своей специальной логике. И эта тенденция понятным образом растет вместе с усиливающимся и усиленно рационализирующимся разделением труда. Ибо чем более продвинутым является разделение труда, тем мощнее становятся профессиональные, сословные и т. д. интересы «специалистов», которые становятся носителями подобных тенденций. И это движение в разные стороны не ограничивается частями определенного общества. Да, его еще легче воспринять, когда мы рассматриваем большие области, которые порождает разделение труда. Энгельс описывает этот процесс применительно к отношению между правом и экономикой: «С правом то же самое. С возникновением потребности в новом разделении труда, создающем юристов по профессии, сейчас же открывается опять-таки новая самостоятельная область, которая при всей своей общей зависимости от производства и обмена все же обладает особой способностью обратно воздействовать на эти области. В современном государстве право не только должно соответствовать общему экономическому положению, не только быть его выражением, но также быть его выражением внутренне согласованным, которое бы не опровергало само себя в силу внутренних противоречий. А для того, чтобы этого достичь, нарушают точность отражения экономических отношений все более и более». Едва ли целесообразно приводить дальнейшие примеры близкородственного размножения и борьбы между отдельными управленческими «ведомствами» (вспомним лишь о самостоятельности военного аппарата по отношению к гражданскому правительству), факультетами и т. п.

* * *

Вследствие специализации результативной деятельности [Leistung] утрачивается всякая картина целого. И поскольку, тем не менее, потребность в постижении (по меньшей мере, познавательном) целого отмереть не может, возникает впечатление, и раздается упрек, что действующая таким образом наука, которая также застревает в этой непосредственности, разрывает тотальность [Totalitaet] действительности на куски, в силу своей специализации теряет целое из поля зрения. В отношении упреков в том, что «эти моменты не охватываются в их единстве», Маркс справедливо подчеркивает, что может создаться впечатление, будто бы «это разрывание единого целого на части проникло не из действительности в учебники, а наоборот, из учебников – в действительность». В той же мере, в какой нужно отвергнуть этот упрек в его наивной форме, он является разумным в том случае, когда необходимый как с социологической, так и с имманентно методологической точки зрения, стало быть, «разумный» способ действий современной науки на одно мгновение рассматривается извне, то есть не с позиции овеществленного сознания.

Подобный взгляд (не будучи «порицающим») тут же сделает очевидным, что чем более развитой становилась современная наука, чем большей методологической ясности она достигала относительно себя самой, тем более решительно отворачивалась она от онтологических проблем своей сферы, тем более решительно она должна была отграничивать область научно постижимого для нее. И чем более развитой, чем более научной она становилась, тем в большей степени она превращалась в формально замкнутую систему специальных частных законов, для которой являются методологически и принципиально непостижимыми находящийся вне ее собственной сферы мир и вместе с ним, даже в первую очередь, данная ей для познания материя, ее собственный, конкретный субстрат действительности.

Маркс остро поставил данный вопрос применительно к политической экономии, когда заявил, что «потребительная стоимость как потребительная стоимость находится вне круга вопросов, рассматриваемых политической экономией». Было бы ошибкой верить в то, что постановка вопроса, свойственная, например, «теории предельной полезности», способна преодолеть эту ограниченность: попытка исходить из «субъективных» модусов поведения на рынке, а не из объективных законов производства и движения товаров, которые определяют и сам рынок, и «субъективные» модусы поведения на нем, лишь передвигает постановку проблемы на все более отвлеченные, все более овеществленные ступени последней, не снимая формального характера метода, свойственного ему исключения конкретной материи. Акт обмена в его формальной всеобщности, который как раз и остается фундаментальным фактом для «теории предельной полезности», также ликвидирует потребительную стоимость как потребительную стоимость, также создает то отношение абстрактного равенства конкретно не равных, даже несравнимых материй, откуда возникает указанная граница. Таким образом, субъект обмена столь же абстрактен, формален и овеществлен, как его объект. И ограниченность этого абстрактно-формального метода обнаруживается именно в абстрактной «законосообразности» как цели познания, которую «теория предельной полезности» ставит точно так же, как это делает классическая политическая экономия. Но формальная абстракция этой законосообразности исподволь превращает политическую экономию в замкнутую частичную систему, которая, с одной стороны, не способна ни объяснить свой субстрат, ни, исходя из него, найти путь к познанию тотальности общества, а с другой, – рассматривает поэтому эту материю как неизменную, вечную «данность». А постольку наука оказывается не в состоянии понять возникновение и гибель, общественный характер своей собственной материи, равно как и характер возможных подходов к ней, характер собственной формальной системы.

Здесь опять-таки с полной ясностью обнаруживается внутреннее взаимодействие между научной методой [Methodik], которая проистекает из общественного бытия класса, из его необходимости и потребности концептуально овладеть этим бытием и бытием самого класса. Неоднократно отмечалось, в том числе на этих страницах, что кризис является той проблемой, которая ставит буржуазное мышление перед непреодолимой границей. Если мы теперь, полностью осознавая свою односторонность, рассмотрим здесь данный вопрос с чисто методологической точки зрения, то обнаружится, что именно успех в сплошной рационализации экономики, превращение экономии в абстрактную, предельно математизированную, формальную систему «законов» образует методологическую границу при постижении кризиса. Качественное бытие «вещей», которое как непонятая и исключенная вещь в себе, как прибавочная стоимость обретается вне экономии и которым можно спокойно пренебречь во время нормального функционирования экономических законов, во время кризисов внезапно (внезапно для овеществленного, рационального мышления) становится решающим фактором. Или, лучше сказать, его воздействия выражаются в форме прекращения функционирования этих самых законов, причем овеществленный рассудок оказывается не в состоянии разглядеть смысл в этом «хаосе». И эта несостоятельность свойственна не только классической экономии, которая была способна видеть в кризисах лишь «преходящие», «случайные» нарушения, но и всей буржуазной экономии вообще. Хотя непостижимость, иррациональность кризиса также содержательно следует из классового положения и классовых интересов буржуазии, но формально она одновременно является необходимым последствием экономического метода. (Не стоит подробно останавливаться на том, что для нас оба момента являются только моментами некоторого диалектического единства.)

Эта методологическая необходимость является настолько непреложной, что, например, теория Туган-Барановского как обобщение опыта кризисов за целое столетие пытается полностью искоренить из экономии потребление и обосновать «чистую» экономию голого производства. Вразрез с этими попытками найти причину кризисов, факт которых никем не отрицается, в диспропорциональности элементов производства, то есть в чисто количественных моментах, Гильфердинг с полным правом заявляет: «Оперируют только экономическими понятиями: капитал, прибыль, накопление и т. д., и думают, будто нашли разрешение проблемы, раз удалось показать те количественные отношения, на основе которых возможно простое и расширенное воспроизводство или же, напротив, должны наступить нарушения. При этом не замечают, что этим количественным отношениям должны соответствовать и качественные условия; что противостоят друг другу не только известные суммы стоимости, которые взаимно соизмеримы с самого начала, но и потребительные стоимости определенного вида, которым предстоит выполнить вполне определенные функции в производстве и потреблении; что при анализе процесса воспроизводства противостоят друг другу не просто части капитала вообще, так что излишек или недостаток промышленного капитала можно «уравнять» соответствующей частью денежного капитала, и что противостоят друг другу также не просто основной или оборотный капитал; совершенно не замечают, что здесь в то же время дело идет о машинах, сырье, рабочей силе совершенно определенного (технически определенного) вида, и что они должны иметься в наличии как потребительные стоимости этого специфического вида; иначе нарушения будут неминуемы».

Как мало указанные движения экономических феноменов, которые выражаются центрированными вокруг идеи «закона» понятиями буржуазной экономии, в состоянии объяснить действительное движение целокупности экономической жизни, в какой высокой степени эта ограниченность заключается именно в этой – с данной точки зрения методологически необходимой – непостижимости потребительной стоимости, вновь и вновь убедительно показывает Маркс: «В известных границах процесс воспроизводства может совершаться в прежнем или даже в расширенном масштабе, хотя выброшенные из него товары в действительности не перешли в сферу индивидуального или производительного потребления.

Потребление товаров не входит в тот кругооборот капитала, из которого они вышли. Например, если пряжа продана, то кругооборот капитальной стоимости, представленной в этой пряже, может начаться снова, независимо от того, что происходит вначале с проданной пряжей. До тех пор, пока удается продавать продукт, все идет нормально с точки зрения капиталистического производителя. Кругооборот капитальной стоимости, представителем которой является этот капиталистический производитель, не прерывается. А если этот процесс расширяется, – что включает в себя расширение производительного потребления средств производства, – то такое воспроизводство капитала может сопровождаться расширением индивидуального потребления (т. е. спроса) рабочих, потому что этот процесс начинается и опосредствуется производительным потреблением. Таким образом, производство прибавочной стоимости, а вместе с ним и индивидуальное потребление капиталиста, может возрастать, весь процесс воспроизводства может находиться в самом цветущем состоянии, – и, однако, весьма значительная часть товаров может перейти в сферу потребления лишь по видимости, в действительности же она может оставаться непроданной в руках перекупщиков; следовательно, – фактически все еще находиться на рынке».

Здесь стоит особо указать на то, что такая неспособность добраться до действительного материального субстрата науки не есть недостаток отдельных лиц; напротив, она проявляется тем ярче, чем более развитой является наука, чем последовательней она работает, исходя из предпосылок образования своих понятий. Как убедительно показала Роза Люксембург, никоим образом не случайным является то, что великое, хотя зачастую и примитивное, ошибочное и неточное, совокупное воззрение на тотальность экономической жизни, которое еще наличествовало в «Tableau economique» Кене, все более исчезает вместе с достижением все большей точности – формального образования понятий на пути через Смита к Рикардо. Для Рикардо процесс совокупного воспроизводства капитала уже больше не составляет центральной проблемы, хотя ее и невозможно обойти.

Это положение дел проявляется еще более ясно и просто в правоведении – уже в силу более сознательного овеществления его установки. Так происходит потому, что здесь вопрос непознаваемости качественного содержания посредством рационалистическо-калькуляционных форм не приобретает форму конкуренции двух организационных принципов в одной и той же области (подобно потребительной и меновой стоимости в политической экономии), но с самого начала выступает как проблема «форма – содержание». Борьба за естественное право, революционный период буржуазного класса исходили именно из того, что формальное равенство и универсальность права, то есть его рациональность одновременно в состоянии определить его содержание. Эта борьба, с одной стороны, была направлена против многообразного, пестрого, унаследованного от средневековья права, основанного на привилегиях; с другой, – против правовой потусторонности монарха. Революционный буржуазный класс отказывался видеть в фактичности некоторого правого отношения, в его наличности основание его значимости [Gueltigkeit]. «Сожгите ваши законы и сделайте себе новые! – взывал Вольтер. – Откуда взять новые? Из разума!»

Но такое понимание права превращает возникновение и прехождение последнего в нечто – юридически – столь же непостижимое, сколь непостижимым стал кризис для политической экономии. Ведь остроумный «критический» юрист Кельзен как-никак заявляет относительно возникновения права: «Великой мистерией права и государства является то, что происходит в акте законодательства, и поэтому вполне допустимым является изображение его сущности в неадекватных образах». Или другими словами: «Для сущности права является знаменательным тот факт, что и противоправно возникшая норма может быть правовой нормой, что, иначе говоря, в понятие права невозможно ассимилировать условие вступления в правовую силу этой нормы». Данное познавательно-критическое прояснение могло бы знаменовать собой действительное прояснение и тем самым прогресс познания, если бы, с одной стороны, сдвинутая в другие дисциплины проблема возникновения права на самом деле могла найти там решение, и, с другой, если бы одновременно было действительно распознано сущностное своеобразие возникающего таким образом права, которое служит лишь калькуляции последствий действий и классово рациональному утверждению их образцов. Ибо в этом случае одним махом сделался бы очевидным и постижимым действительный материальный субстрат права. Однако невозможно ни то, ни другое. Право и впредь остается в тесной связи с «вечными ценностями», вследствие чего в философии права возникает новое, формалистически разжиженное, возникает новая, формалистически разжиженая, версия естественного права. А подлинная основа возникновения права, изменение отношений между классами по поводу власти расплывается и исчезает в рассматривающих его дисциплинах, где, в соответствии с мыслительными формами буржуазного общества, возникают те же самые проблемы трансцендентности материального субстрата, что и в юриспруденции и в политической экономии.

Способ понимания этой трансценденции показывает, сколь несбыточна надежда на то, что взаимосвязь целого, от познания которой сознательно отказались частные науки путем удаления материального субстрата своего понятийного аппарата, может быть постигнута обобщающей наукой, философией. Ибо это было бы возможным лишь в том случае, если бы философия могла сломать границы этого сбившегося на частности формализма посредством радикально иной, по-другому направленной постановки вопроса, посредством направленности на конкретную, материальную тотальность познаваемого, подлежащего познанию. Для этого, однако, нужно было бы разглядеть причины, генезис и необходимость такого формализма; для этого, однако, специализированные частные науки надо не механически сводить в единство, а следует также внутренне преобразовывать с помощью внутренне объединяющего, философского метода. Ясно, что философия буржуазного общества неспособна на это. Мы не утверждаем, что нет в наличии стремления к синтезу, что лучшие [из философов] радостно воспринимают враждебный жизни механизм существования и чуждый жизни формализм науки. Но радикальное изменение точки зрения невозможно на почве буржуазного общества. Может иметь место попытка – энциклопедического – сведения воедино всего знания в качестве задачи философии. Может быть поставлена под сомнение ценность формального познания в сравнении с «живой жизнью» (иррационалистическая философия от Гамана до Бергсона). Наряду с этими эпизодическими явлениями в качестве основной тенденции философского развития остается следующая: признание результатов и методов частных наук как необходимых, как данных и выдвижение перед философией задачи раскрытия и подтверждения основания значимости этих понятийных структур. Философия позиционирует себя по отношению к частным наукам именно так, как они позиционировали себя по отношению к эмпирической действительности. Когда для философии формалистические понятийные структуры частных наук становятся, таким образом, неизменным данным субстратом, своей конечной стадии достигает безнадежное удаление от уразумения овеществления, которое лежит в основе указанного формализма. Теперь овеществленный мир – с точки зрения философии; во вторую очередь, в «критическом» освещении – окончательно выступает как единственно возможный, единственно схватываемый в понятиях, постижимый мир, который дан нам, людям. По сути, в этой ситуации совершенно ничего не может изменить ни то, происходит это под знаком прославления, резиньяции или отчаяния, ни то, изыскивается ли возможность найти дорогу к «жизни» через иррационально-мистическое переживание.

Когда буржуазное мышление, занимаясь значимостью [Gelten] указанных форм, в которых выражается лежащее в его основе бытие, исследует лишь «условия возможности», оно закрывает себе путь к ясной постановке вопросов – вопросов о возникновении и пре-хождении, о подлинной сущности и субстрате этих форм. Его остроумие начинает все больше походить на ту легендарную «критику» в Индии, которая в противоположность старому представлению о стоящем на слоне мире выдвинула «критический» вопрос: а на чем стоит слон? После того, как ответ был найден: слон стоит на черепахе, – «критика» успокоилась. Но совершенно очевидно, что подобная «критическая» постановка вопроса и в дальнейшем в лучшем случае могла вывести на сцену еще одно, третье чудесное животное, но не способна была дать решение истинного вопроса.