Барельефы

Прежде чем перейти к рассуждению о барельефах шкатулки из Эссаруа, которых четыре (два больших и два маленьких) по сторонам или частям нашей шкатулки, я должен возвратиться к бафометической надписи на ее крышке, помещенной мной на таблицу напротив изображения METE, надписи, тщательный анализ которой мной дан в предыдущей части Монографии о шкатулке герцога де Блакаса. Необходимо надеяться, что по ходу произведения, я буду опираться на этот я буду опираться на этот важнейший миф.

Все гностические секты воспринимали ПРЕМУДРОСТЬ как первое проявление или эманацию Верховного Существа, о чем я уже говорил: рассмотрим же то, что они отличались между собой только названиями, но не сущностью; и я советовал бы желавшим углубиться в этой теме обратиться к философии Александрии, истинному отголоску умозрения Платона. Разные гностические школы имеют ключ своего знания в словах Филона, украсившего неоплатоническую школу в I веке Церкви: «Один Бог мудр. Можно называть Его премудрость матерью творения, отец которого – Бог. Он соединился с Σοφία или знанием; Он ей сообщил начало творения, и она породила материальный мир».

Символизм являлся душой всякой восточной философии; и поскольку нет ничего более заразительного и эклектичного, чем символизм, гнозис существовал очень долго, им не пользуясь; однако в итоге он растворился в откровенном эклектизме, сумевшим стать единым в своем мощном распространении.

Как бы то ни было, Платон здесь главный законодатель, написавший кодекс, на который могут опираться все адвокаты гнозиса. Прекрасная фантазия этого философа, поместившая на каждой из планет по сирене и утверждавшая, что они все поют, дала место изобретению семи аллегорических персонажей, в стольких разнообразных формах вплетенных в гнозис и связанных с ПРЕМУДРОСТЬЮ, дочерью Бога.

В действительности, следуя гностику Симону Волхву, ПРЕМУДРОСТЬ под именем эннойи является матерью семи небес. Семь ангелов или семь звездных духов Сатурнина имели врагом Иисуса Христа, посланного против них Высшим Богом. Василид одинаково располагает семью ангелами, и его ПРЕМУДРОСТЬ, Νοῦς, облачается в человеческий образ и берет имя Иисуса, посланного Верховным Богом для борьбы со злом. В своей борьбе эон Христос терпит неудачу, однако страдает и умирает только внешне. Эту последнюю догму разделяет большинство гностических школ, и Манес не преминул ее утвердить.

Уже во II веке христианской эры в гнозис проник зороастрийский дуализм, поскольку валентинианин Вардессан, со времени Марка Аврелия связавший мощными узами гностицизм Запада с зороастризмом Востока, признал, наряду с семью парными эманациями, в число которых включает солнце и луну, два начала: Высшего Бога и вечную материю. В этой системе Святой Дух или Πνεῦμα рассматривается как супруга, соответствуя Софии других гностиков. Христос является первым эоном Высшего Бога. Он пришел, чтобы побороть злое начало, но как Христос Сатурнина, Василида и пр., он страдал и умер только внешним образом.

Вардессан был обязан своему персидскому эклектизму большей глубиной, или, если позволите, большим мистицизмом, чем гнозису своих предшественников, ведь София в его подходе бралась сразу как премудрость и мужское физическое или активное начало.

Этот особенный андрогинизм был еще догмой александрийского неоплатонизма и, по примеру египтян, представлявших божественное естество как мужское и женское, а также Пифагора, воспринимавшего его как единство и различие, гностики воображали об эонах-андрогинах, имевших в себе самих и в одной монаде активную и пассивную причину, поскольку исходят одни от других.

Валентин, школа которого имела столь долгое звучание и который является, по крайней мере, дуалистом как и Вардессан, признавал две ПРЕМУДРОСТИ или Софии: из них первая, следуя Цельсу, носит имя Пруникос (Prunicus) или Пруника (Prunice), а другая просто София, являющаяся добродетелью, излучаемой от первой. Считается, что в этом мистическом разделении Валентин признавал небесную душу и земную душу (vivens anima); именно это меня удерживает от сомнения в том, что в системе гностиков и, главным образом, у Валентина эоны двойственные: высшие идут от божественной плеромы, а низшие, отлученные от пребывания там, составляют только отражение образа высших эонов, от которых, тем не менее, исходят. Эта доктрина породила множество скандалов, которые гораздо больше, чем нам может показаться, коснулись и самого посвящения рыцарей Храма, отрекавшихся от низшего подлунного Христа в противоположность Высшему Богу, который и есть истинный Бог, отец неведомый, верховное существо.

Другая доктрина, порожденная неоплатонической школой, столь же разрушительная для морали, сколь первая для христианского культа, это учение о том, что душа всегда прекрасна в своей сущности и остается прекрасной, несмотря на телесные скверны. К несчастью, эта доктрина принесла слишком много своих плодов среди различных сект, и сам Манес в своем эклектизме позаботился о том, чтобы не запрещать догму, привлекшую к его предшественникам столько прозелитов. В действительности, валентиниане назывались духовными и придерживались мнения, что могли предаваться всем порокам, воздавая телу принадлежащее ему; карпократиане, именуемые отдельными авторами гностиками в высшей степени, рассматривали наиболее постыдные удовольствия как дань, которую душа должна была платить ангелам, сотворившим материю. Осталось привести только знаменитые мрачные секты, совершавшие в своем религиозном порыве и в ясном сознании самые отвратительные мерзости.

Нет тайного общества древнего или современного, которое бы не обладало определенной общностью: люди исключительно крепко связываются только благодаря добропорядочности или одиозности и странности деяний. Первая тайна посвящений заключается в том, что есть внутренний культ и культ внешний: это самый опасный шаг, который заставляют сделать, ведь именно отсюда неизбежно рождается презрение к общественному культу и фатальный нерасторжимый союз преступных адептов тайного культа. Прежде я показал, что этот дух овладевал друзами, гашишинами и тамплиерами. Тогда почему с точки зрения подобной политики нам хотелось бы считать тамплиеров более невиновными, нежели иные сектанты? Да потому, что упорно пытаемся увидеть в них неустрашимых воинов; но однажды поколебавшись и презрев историю, это благородное французское чувство, уже не захочет больше изо всех сил рассматривать тамплиеров в качестве обычного сообщества. Что значит вернуться в порочный круг, откуда основная мысль бежит под натиском воображения. Я обращаюсь, в частности, к усердным людям, готовым не доверять систематическим мнениям, даже если бы благородство составляло их сущность. Я не говорю об иных кастовых условностях или о слепом и неловком поклонении. В любом случае, наука с ними не согласится как с мало искренними.

Не намереваясь навязывать свое мнение, проистекающее из фактов, я желаю быть только беспристрастно прочтенным в надежде, что это мнение будет признано истинным в глубоко изученной мной теме. Несмотря на определенный антагонизм, я счастлив быть обязан своими исследованиями открытию бедного каменного предмета, изучение которого долгое время питало мой ум и добавилось к скромным историческим познаниям, благодаря чему я мог принести пользу науке.

Шкатулка из Вольтерры-Поджибонси (Италия)

Возвращаясь к влиянию неоплатонической школы на гностические секты, достаточно привести по отношению к мифу о ПРЕМУДРОСТИ отдельные из образов или имен, в которые она облачалась, начиная от Логоса Платона и Софии Филона, ее первого гностического рождения, до Энсофа кабалы и Ормузда Зороастра, обновленных посредством METE на шкатулке из Эссаруа.

Божество ПРЕМУДРОСТЬ, если кто-то хочет передать мне это слово, является, как и Церера у греков, богиней тысячи имен, или, пользуясь усвоенным стилем, эоном мирионимом.

Одни ее называли София, Харис, Эннойя, Сиге; другие проституировали этот образ, давая ему имена некоторых пылких в своем прозелитизме женщин; валентиниане ее нарекали Ахамот, утверждая, что дождь идет из ее слез, а ее улыбка порождает свет. У них она сразу предстает как Матерь жизни, Огдоада, Премудрость, Иерусалим, Святой Дух и мужской эон. Семь духов, постоянно фигурирующих в различных гностических системах, являются концепцией, принадлежащей настолько же зороастрийской, насколько и платонической школе, о чем свидетельствуют семь духов или семь амшаспанд парсизма; это заставляет говорить Маттера, что гностики брали свое добро повсюду, где его находили. Архонтики называли ПРЕМУДРОСТЬ Фотиной, соединяя ее с семью эонами или архонтами, из которых седьмой Саваоф; Фибиониты обозначали ее под именем Барбело, определяя ей седьмой разряд в небесной плероме; Сетиане или Офиты ее именовали Прюнице.

Евреи, являясь в основном путешественниками и космополитами, приносили постоянно из Персии в Александрию и вывозили из Александрии в Грецию, Сирию и Персию разные элементы гнозиса или высшего знания, и древо разрасталось каждый день множеством ветвей, предназначенных затемнить все больше и больше свет, исходящий от чистого христианства. Среди такого количества разных распространителей гнозиса и различных племен он устремился своим естеством к синкретизму. К примеру, Элксай, один из этих иудействующих христиан, о которых говорю, сделался во II веке главой могущественной секты.

Независимо от семи духов, он признавал двух Христов: низшего или человека-Иисуса, и высшего – небесного Христа, который у него сливался с Пневмой или ПРЕМУДРОСТЬЮ. Его адепты проповедовали принцип, что во время преследования можно было отрекаться внешне от Христа, но не сердцем. Такая прекрасно изобретенная идейная дерзость позволяла переживать в различные эпохи христианские преследования и непрерывно продолжаться повсюду, где господствовали либо римская власть, либо какой-нибудь деспотизм. Известно, и это достаточно мной установлено, что тамплиеры отрекались от Иисуса Христа устами, но не сердцем: однако я готов относить поставленное им в вину отречение к самой манихейской доктрине, нежели приписывать его подлому правилу со стороны смелых воинов, никогда не торговавших своей кровью.

Другие иудействующие христиане давали ПРЕМУДРОСТИ имя Иоиль, хотя Блаженный Феодорит вменяет авторство мифа об этой муже-деве и дочери света самому Манеса. Итак, посмотрим, не принадлежало ли имя METE, данное премудрости в надписи на нашей шкатулке из Эссаруа, временам, когда манихейский синкретизм растворял в себе разнообразные доктрины гностицизма.

Этот миф не является новым, ведь, согласно Святому Епифанию, фибиониты, карпократианская секта, идущая от валентиниан, о нем знала; но, вследствие идей своей нечестивой доктрины, они в него добавили, касаясь METE, одну омерзительную аллюзию.

Шкатулка из Вольтерры-Поджибонси (Италия)

В VI веке миф о METE преподавался в Афинах эклектиком Дамаскием (Damascius). И стоит поискать этот синкретизм в египетской теогонии, где Исида, по словам Плутарха, неоднократно именуется Мут (Μούϑ) и Метиер (Μεϑύερ).

Египтяне называли Исиду матерью мира и, сливая в одну личность Осириса и ее по причине их брачного союза, они делали их существом-андрогином. Здесь хорошо виден источник этого вечного гермафродитизма, который не преминули принять все гностические секты; но христианский спиритуализм, соединенный заботой гностиков с грубостью этих сказок, их смягчил, и с начала гнозиса речь идет уже не о небесном светиле, а о мистическом существе двойного естества. Со времени апостолов Эннойя, первая мысль Бога, матерь всего сущего, верховная ПРЕМУДРОСТЬ, наконец, лишает престола египетскую Исиду. Однажды этот спиритуализм был введен в старые материальные мифы – и возникло почти столько же имен ПРЕМУДРОСТИ, сколько существовало сект.

Такая же роль отводилась и Святому Духу, что дало возможность Святому Епифанию сказать, что иудействующие секты сделали из Святого Духа женщину. Согласно тому же учителю, доходило до именования Святого Духа матерью семи домов, и ему сообщалось два пола, он призывался под именем творца или сотворившей семь домов, чтобы он или она предоставили бы отдых, который есть в восьмом доме.

Итак, семь домов олицетворяют собой семь планетарных небес, а восьмой дом является верховным небом, обителью очищенных душ.

Как не увидеть в этом универсальном и многообразном гностическом мифе небесную, бесконечную и вечную Огдоаду, без границ времени и пространства, если перевести здесь слова самого Святого Епифания.

Каковым бы ни было объяснение, даваемое главному эону-андрогину METE и семи безымянным эонам, образующим огдоаду в надписи на шкатулке из Эссаруа, постараемся установить происхождение первого в египетском мифе, видоизмененном иудействующими сектами, о которых говорит Святой Епифаний. В ожидании более точного изучения того, что эклектизм Манеса получил от гнозиса, мы сразу же можем увидеть в фигуре тройного треугольника, вырезанного на крышке шкатулки, египетское или пифагорейское заимствование. Иными словами, египтяне уподобляли естество вселенной треугольнику. Они рассматривали в качестве мужского или активного начала одну из линий, упирающихся в основание и говорили, что основание является женским или пассивным началом, соединенная с ними линия, если сохранять стиль Амио, представляла то, что рождается от двух начал. С другой стороны, Осирис является разумной причиной, а Исида причиной материальной: и из их совместного действия происходит третье существо – Гор или мир.

Мы видим, как в этой разумной причине пробивается столь присущий всем гностикам миф о ПРЕМУДРОСТИ, который на нашей шкатулке раскрывается под именем METE.

Рейно определенно утверждает, что гностики взяли в качестве своего символа фигуру, образующую сразу три треугольника и пентаграмму. Пифагорейцы, по его словам, рассматривали эту фигуру как символ здоровья: здесь идет речь, безусловно, о здоровье души; что касается знака, воспроизведенного в гнозисе, я настолько не сомневаюсь, что он обозначает здоровье или отдохновение души, насколько фигура в пентаграмме и в треугольниках завершает Огдоаду, во владении которой находилось высшее счастье. Сам Платон связывал с простым треугольником отношения, образующие единое целое из различных частей вселенной, и давал этому треугольнику имя гармонии. Согласно Платону, одна из сторон этого треугольника порождает восьмерку или огдоаду посредством парных чисел.

Шкатулка из Вольтерры-Поджибонси (Италия)

Когда обращаешься к Отцам Церкви, истории манихейства де Бособра и ученой критике гностицизма Маттера, становится очевидно, что Манес почерпнул у валентиниан большую часть своей доктрины. В действительности, эта секта была наиболее многочисленной, наиболее преобладающей и наиболее фанатичной из всех сект гностицизма, и каковыми бы разнообразными ни были прозвища, взятые адептами Валентина, она должна рассматриваться как гидра в сто голов со всеми безобразиями, безумствами и непристойностями, которыми кишит ее история. Итак, архонтики II века, вновь появившиеся в XI веке, чтобы предаваться всем видам бесчестья, являлись ветвью валентинианского происхождения. Гераклиониты, с другой стороны, предприняли великие усилия, чтобы подогнать евангельские тексты к системе главы их школы Валентина.

Маркиониты, которых Бейль и Боссюэ, столь противоположные в суждениях во всяком ином месте, считают одной и той же сектой с манихеями, были в сущности валентинианами; офиты помещены Оригеном в один и тот же разряд, что и маркиониты, василидиане и валентиниане.

Наконец, Адамиты, ветвь карпократиан, находились в одном шаге от валентиниан одинаково как фибиониты или вавилониты и приверженцы Николая.

Поскольку Египет был источником теорий Валентина, Манес нашел в таинственных знаках этого гнозиса некую вещь, которую стремился соединить с другим мистицизмом, принесенным с Востока Маркионом, истинным предшественником Манеса, рожденным в Синопе в Пафлагонии и, как следствие, пропитанным доктринами Зороастра. Вместе с их изучением Манес собрал элементы двух крайностей: он должен был, по крайней мере, составить контракт между ними, чтобы заключить в себя и содержать в себе все другие промежуточные доктрины.

Отсюда и родилось манихейство. Итак, необходимо бросить хотя бы один взгляд на синкретизм и символы основателя этой, к несчастью, слишком знаменитой школы. Успех ереси Манеса начался после бесед Каскара против ученого епископа Архелая и последней беседы Диодорида во второй половине III столетия. Манес согласовал главные догмы зороастризма с догмами гнозиса; но, идя вслед за Маркионом, являвшегося наиболее привязанным к христианству, в отличие от других гностиков эпохи, Манес объединил маркионитское христианство с самым дерзновенным умозрением.

С другой стороны, своим тайным пантеизмом он пленил чисто философские умы, задержавшиеся в старой философии прошлого.

Маркион смутно говорил, что Иисус Христос не заимствовал тела у материи, поскольку Он – чистый дух, который не мог ни страдать, ни умирать. Но Манес, принеся весьма решительный дуализм, придерживался того, что небесный Иисус не мог войти в настоящую плоть, ибо эта плоть происходит от злого начала и, следовательно, Христос не мог на самом деле ни страдать, ни умирать.

И все же Манес принимал мнение маркионитов, даже не изменив его: оно заключается в рассмотрении зла как реальной субстанции; это был старый осознанный реализм школы Аристотеля, который никогда не оставлялся философами и позднее вновь зазвучал в наших школах. В действительности, согласно Маркиону и Манесу, согрешающее в нас начало является не свободной волей, но вражеской сущностью, смешанной с нашей плотью, сотворенной злым и со-вечным Богу духом. Вожделение, наконец, не человеческая слабость, а субстанция, присущая нам самим.

Так, с каждым новым шагом находишь сближение между Манесом и валентинианами; хотя великая тайна манихейского посвящения – это скрытый под двойственностью пантеизм. Манес признавал двух Христов, как он признавал два со-вечных начала, свет и тьму, как он признавал две души и два мира, высший и низший и т. д. Эта система двойственности была брошена столь далеко, что ее находишь даже в элементах: например, бури и ураганы рассматривались в ней как исходящие от злого начала, тогда как умеренные ветры происходили от доброго начала. Таким же образом Манес устанавливал в человеке два естества: ангельское и звериное. Для них не было ни провидения, ни заслуги, ни свободы: они безгрешны.

Шкатулка из Вольтерры-Поджибонси (Италия)1

Ангельское естество не может грешить, потому что Бог создал его в свое услаждение, и оно участвует в этом вечном законе, поскольку внутри Бога не существует никакого искушения; с другой стороны, звериное естество вовсе не грешит, потому что не делает ничего против другого вечного закона, которому оно настолько подчинено, что является даже его рабом, но не соучастником.

Принося в жертву свободу воли, составляющую всякое человеческое достоинство, заранее ясно, сколько добычи оставляла манихейская секта для самых разрушительных страстей. Отрицание свободной воли является очевидной причиной беззакония всех сект, различающихся между собой по названию распутных сект; и если даже Манес изобрел чистые доктрины, что всегда входит в намерение основателя секты, то, отвергая существование человеческой воли, открыл дверь всем безобразиям. Карпократиане и николаиты одинаково рассматривали человека как не подверженного порче посреди удовольствий, поскольку в них они видели фатальную зависимость от материи, проповедуя даже, что тело должно предаваться всем видам сладострастия, чтобы освободить душу от законов и пут телесного мира. Доктрина манихеев, разоблаченная папой Львом I, доказывает, что они в этом ничем не уступали своим предшественникам.

Я постараюсь сделать понятной доктрину Манеса относительно тайного пантеизма, о котором уже говорил. Чем больше постепенно изучаешь древних и современных авторов, тем больше приходишь к убеждению, что вне христианства философы и вожди секты не могли ступить и шага в сторону от изначального следа, оставленного первым философом или первым сектантом. Часто приводили эту истину словами: ничто не ново под луной. Манес подтверждает эту поговорку; но, принимая пантеизм из рук своих предшественников, перед ним стояла более сложная задача, чем у них всех: нужно было его облечь христианскими красками, устранив всякие обольщения гнозиса. Нужно было понравиться гиликам (Hyliques) и психикам (Psychiques): эти слова вполне соответствуют материалистам и сенсуалистам наших дней.

Греки называли гиле всякую способную к форме материю; но Манес, вместо того, чтобы принять этот чистый и простой миф о материи, персонифицировал ее под тем же самым именем Гиле, уча, что этот дух тьмы пребывает с частью высшего Бога.

Итак, известно, что Манес делал единым только высшего Бога света. Эти две персонификации тождественны смешению света и тьмы, в чем и состоит вся сущность доктрины Манеса.

«Это правда,что мы исповедуем два начала, – так сказал Фавст Святому Августину, – но лишь одно мы называем Богом». Не будет лишним изучить, с помощью какой аллегории Манес намеревался скрыть эту великую тайну, и как он рассматривал одно из этих двух начал, соединение которых дает только одно. «К одной части и к одной стороне этой славной и святой земли, – говорит один из его адептов, – примыкала иная глубокая земля огромной протяженности, на которой обитали пламенные тела и расы, несущие в себе моровые начала. Там есть бесконечная тьма, исходящая от того же самого естества, которую невозможно определить, даже имея ее собственные ростки. По ту сторону существуют тревожные и мутные воды со своими обитателями, и там внутри этих самых вод пребывают ужасные и палящие ветры со своим первым началом, и все исходящее оттуда и из области огня совершенно губительно со своими князьями и подданными, которые составляют нацию. Гораздо ближе еще существует нация, покрытая дымом и плотной тенью. Там правит верховный глава, пользующийся исключительной властью над всеми вещами и имеющий вокруг себя бесчисленные легионы князей, для которых он есть единственный дух и источник. Вся эта нация образует пять чумных земель».

Шкатулка из Эссаруа

Мильтон, сумевший найти столь сильные средства для описания Сатаны и его империи, мог бы вдохновиться еще и этой манихейской картиной.

Когда ступишь за пределы аллегории в поисках духа под буквой, то не преминешь признать, что в этой двойственности, образующей лишь одного Бога, все искусное заключено в выражении Отцов Церкви: (греч.) Бог и материя.

«Что стало бы с нацией тьмы, – восклицает иронично Святой Августин, – если бы бессмертный, незримый и нетленный Бог не пожелал бы вступать с ней в бой?» В действительности, согласно теологии Манеса, Высший Бог, обитающий в неприступном свете, посылает первого небесного человека с пятью элементами, чтобы бороться против пяти злых элементов своего врага Гиле. Вследствие этой войны мир становится смешением противоположных элементов, и, значит, фатальным и неизбежным, Христос был связан, объят и скован не только на звездах, но и в земле и в том, что она производит: в деревьях, плодах, семенах, во всей пище и даже в плоти и крови и всем, что способна производить эта плоть и эта кровь.

Как не увидеть в этом Иисусе, присутствующем после противостояния повсюду во всяком месте и во всякой формой, элементы князей тьмы, то есть материи; как не заметить у Манеса, с другой стороны, реминисценцию битвы гигантов против Юпитера и другую реминисценцию сказки о Протее? Эта манихейская космогония включала в себя целиком новую метафизику, в которой христианство было отвратительно опошлено. Таким образом, вследствие войны, в которую вступил Христос против нации тьмы, первый небесный человек остается так тонко скованным и объятым всей материей, что с того времени он уже не спаситель людей, но должен скорее быть спасенным ими. Манес идет еще дальше и, кажется, пытается пародировать все великолепные догмы христианства, воспользовавшись гнозисом. А вот, что Манес делает с ПРЕМУДРОСТЬЮ, матерью жизни, небесной Софией, которая в тайне манихейской космогонии является душой мира. Он вспоминает об эоне-андрогине Ахамот валентиниан, включая в него следующие мистические качества: Матерь, Огдоада, Мудрость, Земля, Иерусалим, Святой Дух со всяким достоинством мужского Существа, masculo genere dominum; но не имея возможности все объять, он плотно связывает их в единственном андрогинном персонаже – Земле и Святом Духе; в то же самое время, оставаясь всегда верным своему дуализму, он выделяет видимый свет или Христа, чтобы его поместить под именем добродетели Божией одной частью на солнце, а другой – под именем премудрости Божией на луне. Святой Дух, являющийся третьим величеством, пребывает в воздухе; и, наконец, земля в этом индивидуальном анализе завершает священную Тетраду, позаимствованную у валентинианства.

Святой Августин замечает, что, в действительности, никак не Троица, но Четверица, составляет догму манихеев. Верные пантеизму, своей самой дорогой и самой глубокой идее, они находят средство пародировать высший образ распятого и страдающего во спасение людей Христа: итак, воздух или Святой Дух, что одно и то же, благодаря духовному распространению сил Земли, Мудрости, ПРЕМУДРОСТИ, Софии, Матери жизни, предстающим одним целым, зачал и породил страждущего Иисуса, являющегося жизнью и спасением людей и страдающего от скорбного пленения в травах всех видов, частях человеческого тела и даже телах животных. Этот Христос повсюду и во всяком месте, смешанный с материей, на небесах, на земле, во всех сухих и влажных телах, во всех семенах растительного или животного мира. Одним словом, нет ничего более скверного, чем члены манихейского Бога; и хотя наука была целомудренной сама по себе, историк слишком счастлив возможности прибегнуть к греческому языку или к латыни.

Шкатулка из Эссаруа

«Каким образом, – восклицает Святой Августин, – земля могла зачать посредством Святого Духа страждущего Иисуса, а Дева Мария не могла? Сравните, если вы на это осмеливаетесь, столь святую девичью утробу со всякими местами земли, производящими деревья и растения. Вы испытываете стыд за тело Марии и не стыдитесь порождать Иисуса Христа благодаря водам клоак всяких городских садов». Манихеи говорят, что зачатый от Святого Духа (воздуха) порождается страждущий Иисус, висящий на всех плодах деревьев, и там, уже оскверненному материей, ему предназначено существовать, много раз проходя в тела животных, которые ими питаются. Осмелившись пародировать рождение истинного Христа, они осмеливаются пополнять свою кощунственную аллегорию страданиями, утверждая, что Бог был вынужден передать субстанции зла часть своей собственной сущности, чтобы быть распятым. На самом деле манихеи давали деревьям наименование креста Иисуса Христа, и это заставляло самого Фавста говорить, что Иисус висит на всех деревьях. Нельзя ничего упускать в этих омерзительных мистериях, ведь в преступной мысли сопоставления ими пародируется даже небесная пища, которую Иисус Христос пришел принести людям.

Таким образом, согласно системе Манеса, нет ничего чистого, а все, наоборот, осквернено смешением начал тьмы вместе с самим Христом, который повсюду находится связанным в питании, как и во всякой вещи. Тем не менее, он может, когда проходит в желудок избранных, быть освобожден и очищен от своих печальных пут благодаря особой добродетели, присущей святым секты. И поскольку души, согласно Манесу, той же самой субстанции, что и Бог, они могут в своем большем или меньшем очищении эволюционировать в порядке метемпсихоза либо в животных, либо в овощи и фрукты всякого вида. Избранные настолько более чутки к своей миссии освобождения, что если и остаются какие-нибудь частицы божественной субстанции, которых они не могут достичь, то только в последнем огне, когда сгорит мир, эти частицы будут очищены. Долгое и ужасное чистилище, в действительности, является суровым последствием пантеизма Манеса.

После всех исторических деталей, в которые я входил, а одинаково и необходимых следующих за ними подробностей для понимания барельефов, невозможно, обращаясь к METE, андрогину нашей шкатулки, видеть там иную вещь, нежели двуполую ПРЕМУДРОСТЬ гнозиса или страдающего Иисуса манихеев. И действительно, в этом Иисусе, висящем на всяком дереве, в этом Иисусе, который ползает в растениях, как говорит страшный враг Святого Августина Фавст, разве можно в угоду тщетным и нелепым спорам признавать нечто отличное от METE, заставляющей прорастать и цвести, как выражается надпись на шкатулке?

Какое странное совпадение с тайным идолом тамплиеров, признанным большинством из них, идолом, который не только заставляет прорастать землю, но и цвести деревья, идолом, являющимся предметом официального обвинения, в соответствии с буллой Римского понтифика; идолом, как известно, настолько же манихейским, насколько возможно себе это представить! Разве я не основывался на реальном совпадении подобного характера, отныне обращаясь с вопросом о манихействе ордена Храма? Но немного терпения: сопоставления нас не заставят долго ждать, и я на доказательной основе свяжу тамплиеров с катарами.

Шкатулка из Эссаруа

Ни в одной из сект мы не видим другого, чем у манихеев мифа о ПРЕМУДРОСТИ с признаками, которые ей сообщает эпитет germinans нашей надписи на крышке шкатулки; и, вычисляя гнозис, находим в этом мифе о премудрости все виды имен, эквивалентных METE, совершенно известных, за исключением самого последнего имени. Значит, можно, не будучи безрассудным, сделать ответственными за это самих маниихеев с тем большим основанием, что когда мы перейдем к барельефам шкатулки, то увидим, что они представляют собой наиболее полные мистерии манихейского посвящения.

Известно, что Манес называл себя Параклетом или Святым Духом: я не удивлюсь, если ему или его приверженцам пришла идея чтить его память в изображении METE, являющемся, как мы уже видели, одновременно и мифом о Святом Духе и ПРЕМУДРОСТИ. Нам дают повод думать именно так слова ученика Манеса Тирбона, когда тот раскрывает святому епископу Архелаю доктрину своего учителя: «Манес повелевает своим избранным, которых только семь, молиться в конце их трапез, ублажая головы заклинательным елеем, призывая многие имена, дабы хорошо укрепиться в вере. Он мне не раскрывал этих имен, ибо только его семь избранных их знали и употребляли». Следовательно, здесь раскрытие METE в надписи на шкатулке: «Я есть начало семи других». Не соответствует ли это семи избранным Манеса, или семи планетам, или тому же числу эонов валентинианских сект, с которыми система Манеса имеет самые тесные связи: таковы валентинианские ветви маркионитов, маркосиан, гераклеонитов, архонтиков, а также карпократианская ветвь фибионитов?

Этим здесь и ограничивается мистерия; но, если не ошибаюсь, когда начнем изучать барельефы, нужно будет взять в качестве семи аллегорических персонажей, сопровождающих METE, лишь тех, которые в сектантской теософии больше приближаются ко второму естеству или материальному порядку, на что, впрочем, достаточно указывает страждущий Иисус. Более того, Святой Епифаний может с нами согласиться, когда говорит по поводу манихейской ереси, что матерь жизни сотворила с первым человеком пять элементов: ветер, свет, воду, огонь и материю. Итак, эти пять элементов с солнцем и луной вполне образуют семь, началом которых называется METE. Однако персонаж Саклас или Саваоф, которого мы видим изображенным на барельефе, заставляет меня обратиться к номенклатуре архонтиков или фибионитов. И все же солнце и луна, представленные на шкатулке с каждой стороны от METE, являются очень важными фигурами в манихейской космогонии, поскольку в ней утверждается: все, что есть свет может возвращаться Царству Божию посредством солнца и луны. Именно там души, рассматриваемые Манесом как светлые и одного естества с Богом, очищаются в присутствии сил или добродетелей Бога от остатка скверны, доставшегося от их смешения с темными началами, то есть с материей; одинаково манихеи говорили, что луна составлена из доброй воды, а солнце из доброго огня, чтобы их различать со злой водой и злым огнем нации тьмы; и в то же самое время они персонифицируют оба светила в образе сосудов, составленных из чистой субстанции Бога. Эта идея, как хорошо видно, заимствована не только по сути, но и по форме у очистительных ритуалов посредством воды и огня, постоянно имевших место у разных народов. Отметим три вида освобождения Христа либо света, либо частицы Бога, используя вкратце манихейский лексикон: земное очищение избранными или святыми секты, очищение в переходе на луну, очищение в переходе на солнце и, наконец, очищение в присутствии сил и добродетелей, исходящих от Бога.

Шкатулка из Эссаруа

Несмотря на все ресурсы, несмотря на мощное действие сил или добродетелей Высшего Бога, материя уже настолько неотделима от божественной субстанции, что оставляет в ней довлеющую и не уменьшающуюся часть, избегающую даже очищения Бога. Этот осадок, благодаря своему весу, мало-помалу нисходит сквозь области бурь и приводит к разным температурам, смешиваясь с деревьями, растениями и урожаями. Здесь, конечно, вариант страждущего Иисуса, который я не мог обойти молчанием, поскольку он доказывает верование манихеев в то, что господство зла прекратится только когда субстанция Бога будет полностью извлечена из материи. Читатель должен хорошо теперь понимать, почему практики очищения в мистериях манихейства доводились мной до определенной грани, где я прошу его мне перейти на латынь.

Очищение божественного начала или божественной субстанции у манихеев настолько составляло сущность их мистерий, что между их двенадцатью управляющими, приставленными к двенадцати ведрам, в которых предназначено было переносить души в прекрасном светлом корабле, наиболее почитался сияющий ангел Splenditenens, изображавшийся держащим остатки членов их бога и плачущим от того, чего еще недостает, пребывая в пленении, угнетении и осквернении материей.

Очистить часть, происходящую от Бога посредством отделения ее от своего антагониста материи, и поспешить искать эту божественную часть в срамных испражнениях тел мужчины и женщины вплоть до самых тайных мистерий зачатия: таковым было последствие, к которому приводила печальная доктрина Манеса всех разделявших ее. Святой Августин дал манихеям их истинное имя, назвав катаристами (Catharistes), то есть чистильщиками. Экберт и другие делали сопоставление с этим, и я не знаю, как можно было пойти против естественного суждения, ссылаясь на этимологии, к которым никак не применяется здравый смысл. Немцы, в целом, были убеждены, и я соглашаюсь с ними, что имя Cathari является названием, первоначально данным манихейской сектой себе самой.

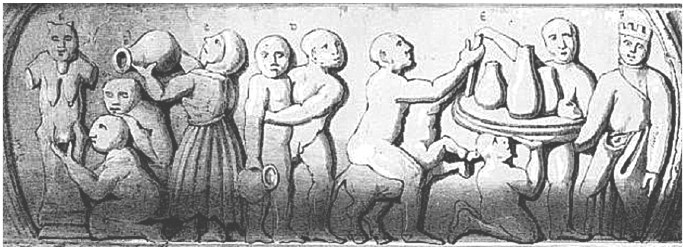

Всеми мистериями этого катарства дышат барельефы шкатулки, что станет видно из анализа, который я собираюсь им дать. Итак, на IV изображении самой маленькой части двух барельефов представлен один из этих двенадцати управляющих, очевидно тот самый, что в формуле отречения, о которой говорит Бособр, назван венценосным; поскольку Splenditenens готовится его короновать одной рукой, тогда как другой держит остатки бога или страдающего Иисуса: не попавшие в плен к материи следы этого бога и содержатся в позвоночном столбе, что нельзя, как бы не хотелось, смешивать с пальмовой ветвью. Венценосный эон, кажется, выполняет здесь миссию установления контакта с добродетелями или силами, преображенными волей Отца: он принимает одного из нагих детей, о которых я уже сообщал читателю; и поскольку этого ребенка несет крокодил, животное, преданное Тифону, или гению зла, нужно признать в этом знаке того же самого ребенка как преображение народа тьмы, предназначенного воодушевиться средствами другой преображающей силы в самой империи света, представленной мальчиком или нагой девочкой, которую небесный Эон в воинском одеянии держит за руку. Это облачение, а также топор, поднятый перед собой ангелом света, характеризуют власть Стефанофора или небесного Эона, о котором я говорю. Своей другой рукой, вооруженной веслом, ангел света достаточно указывает, что готов перенести на большом корабле в державную обитель чистый свет, проявления которого ожидает.

На том же самом IV изображении самая большая его часть представляет собой одно из омовений, столь часто совершаемых во всех ветвях валентиниан, от которых Манес принял доктрины. Итак, согласно догме о переселении душ, души животных столь же божественны, сколь и человеческие души, ибо последние пребывали в телах животных. Манихеи благодаря этой доктрине переселения практиковали свои омовения как над людьми, так над определенными животными, которые, по их представлениям, должны по-особенному содержать человеческие души. Именно это происходит здесь с животным, напоминающим овцу. Известно, что валентиниане пользовались евангельской притчей, касающейся заблудшей овцы, говоря, что овца является человеческой душой, которую Симон пришел разыскать и спасти под именем Елены, ибо эта душа, врасплох захваченная князьями тьмы, творцами плоти, ангелами зла или злого начала, которые, однажды став ее хозяевами и связав ее материей, удерживали у себя в плену, и чтобы помешать душе возвратиться на небо, они заставляли ее переходить из одного тела в другое.

Но на барельефе перед нашими глазами посвященные, наоборот, ставят целью освободить плененную душу от посягательств враждебных князей. Для этого было средство, использовавшееся валентинианскими сектами, уже неоднократно мной упомянутыми и удочеренными Манесом. Оно состояло в возлиянии смеси елея и воды на головы их умирающих и даже умерших. Таким омовением они полагали сделать невидимыми души, предохранив их в переходе сквозь пространства от козней высших сил, имеющих только одну пищу для существования – души, восходящие на небо.

У Святого Иринея Лионского есть фрагмент, сообщающий, что помазание елеем делает мертвых невидимыми для князей и высших сил, чтобы внутренний человек вышел бы за свои пределы, не оглядываясь на своем непрерывном пути, и чтобы тело было отодвинуто к скрытым вещам.

Все рассказанное мной происходит буквально на одной из двух половин большой части изображения IV. Здесь есть все, даже мертвая голова – необходимый символ совершавшейся мистерии. Вид атлета, унесенного к скрытым вещам; тело животного, подвергшегося священному испытанию несомненно, является одной из этих управляющих и сохраняющих премудростей, которым Бособр дает еще имя Омофоров, Атлантов или неустанно несущих: они представляют собой род сил, привнесенных Манесом в свою теогонию с Востока.

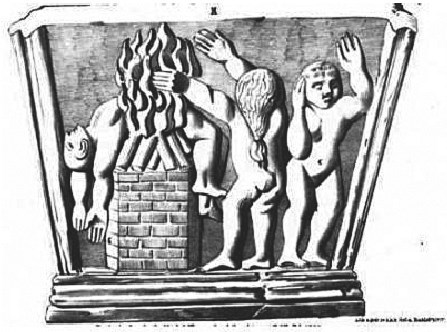

Вся эта сцена происходит в присутствии посвященного, подвергающегося в тот же самый момент испытанию огнем на печи, где он, кажется, удерживается насильно.

Вполне очевидно, здесь мы имеем дело с адамианами или адамитами, о которых Святой Епифаний говорит, что они по природе своей кроты и устанавливают свои конвентикулы (так называются их церкви или собрания) в пещерах или около подземных печей, чтобы согреть тех, кто собирается в такого рода помещениях нагими, как если бы только что вышли из утробы их матерей.

Это те же самые адамиты, о которых говорит Анастасий: «Манихейские мужчины и женщины присутствуют нагими в своих церквях, где собираются в подражание Адаму и Еве».

Теперь мы подошли к самым отвратительным мистериям манихейства, к чему мои латинские цитирования в предыдущих сносках уже должны были подготовить читателя.

В самой маленькой части барельефа, расположенной на V иллюстрации, видно посвященного, держащего телицу, в то время как другой, действие которого скрыто легким сукном, идет искать субстанцию своего Бога туда, где она в таком дерьме, из которого ее могут освободить только большая заслуга и непомерное милосердие избранных.

Избранные или совершенные у манихеев воображали, будто у них имеются божественные добродетели, очищающие милосердием, молитвами и святостью их персон божественные части, скрываемые в посевах всех вещей. Даже когда они употребляли определенные продукты питания, то верили, что, усваивая их, очищают их от материальной примеси, после чего частицы их Бога возвращались в свою небесную отчизну посредством луны и солнца, высшего убежища, где завершали свое очищение тем способом, о котором излагал выше.

По правде сказать, я затрудняюсь в выборе Отцов Церкви, чтобы разъяснить сцену, представленную взору и суждению моих читателей и, согласимся, очень сложную для описания, с чем нужно согласиться, и для того, чтобы все мои усилия пребывали в истине, постараемся говорить только о необходимом. Папа Лев I был прав, квалифицируя их религию как культ дьявола, а их мистерии как мерзости.

Что держит в одной руке посвященный, в то время как его другая рука скрывается в отвратительном деянии?

Акты Архелая, предшествовавшие по времени Катехизису и самому Святому Кириллу Иерусалимскому, Отцу греческой церкви IV века, а также Петру Сицилийскому, предпринявшему в IX веке миссию в стан грозных тогда манихеев, и в наши дни некоторые авторы, подобные де Бособру, потрудились нам об этом рассказать. Посвященный держит ишас (ischas), который собирается бросить в ужасную чашу, поспешив смешать его с тестом в горящем сосуде, чтобы затем предоставить этот хлеб избранному, сидящему на камне и обязанному совершить жертвоприношение. Избранный предается плачу, чем подтверждает слова Отцов, описывающих совершенных, как собиравшихся в глубокой скорби, поскольку не освободили их пленного бога, скованного в материи: они опечалены еще и тем, что, несмотря на их милосердие, в них самих остается еще часть, посвященная тьме.

Все, что мы видим прекрасно подтверждает выражение Святого Кирилла, называющего инжир евхаристией манихеев; хотя это лишь бледное отражение того, о чем повествуют Святые Отцы; и барельефы нашей шкатулки, показывая совершение мистерий над животными, сумели, насколько возможно, уберечь глаза, оставаясь, тем не менее, в рамках истории и в русле отвратительной манихейской доктрины.

Вид кувшина или сосуда для толчения с выбегающем из него пламенем, помещенного посреди четырех посвященных манихейской евхаристической сцены, напоминает обвинение, ответственность за которое предоставляю Святому Епифанию, отсылая к тексту самого Отца Церкви, чтобы не быть в занимающем нас вопросе слишком некомпетентным историком.

И все же, на барельефе запечатлен вполне заурядный сюжет манихейского действа: смешение теста с отвратительной субстанцией, собранной у телицы.

Еще более чудовищные мерзости такого рода мистерий, по словам Святого Августина, были раскрыты в Карфагене по запросу трибуна Урса. Среди препровожденных к нему обвиняемых находилась и девочка по имени Маргарита, разоблачившая эти омерзительные нечестивости. Ей вряд ли было 12 лет, и она рассказала, как ее развращали для исполнения преступной мистерии. Она с трудом заставила согласиться на такие же признания одну манихейскую монахиню по имени Евсевия, претерпевшую с той же целью такие же оскорбления. Поскольку присутствующие на мистериях посвященные были обоего пола, Евсевия и Маргарита, допрошенные раздельно, указали в своих совершенно тождественных свидетельских показаниях весь процесс этих постыдных действ вплоть до способа, при помощи которого тесто помещалось под тело жертвы. Один из осквернителей, назвавшийся Виатором, признался, что совершавшие подобные вещи обозначались особым именем катаристов; манихейская секта, как он подтвердил, делилась еще на другие ветви, имевшие собственные наименования: маттариане, маттэры или наттиеры.

На самой большой части барельефа (иллюстрация V) у бородатого идола, у ног которого находятся двое нагих обожателей, имелась определенная взаимосвязь с METE, изображенной на крышке шкатулки, хотя отличие последней от идола существенное. METE обладает женской фигурой и признаками, уподобляющими ее античной Церере. Идол барельефа, наоборот, имеет мужскую фигуру с гораздо более длинной бородой: его мужской пол несет явно утрированные черты. Более того, у идола на голове остаются заметными либо два луча для пародии на Моисея, считавшегося манихеями вдохновленным злым началом, либо два рога для обозначения главного князя нации тьмы. На самом деле, персонажем барельефа является Саваоф или Саклас, князь вожделения, отец Адама и, значит, человеческого рода; но кем бы ни был Саваоф или Саклас, последнее божество более характерно для архонтиков, что доказывает одно: несмотря на презрение Манеса к этому суеверию, его сторонники имели менее проницательный разум и более приземленные идеи, что признает его ученик Тирбон в словах, обращенных к святому епископу Архелаю: «Простые почитают вожделение, воображая, будто оно есть Бог». Гераклиониты, по словам Святого Епифания, поклоняются Саваофу как божеству страстей.

Бородатые изображения василидиан, рисованные или чеканные на металле картины карпократиан, идолы с длинной бородой тамплиеров: все это имеет такие большие сходства с Сакласом или Саваофом манихеев, что совсем непозволительно видеть в этих идолах различное происхождение.

Два поклонника или скорее две поклонницы, преклонившие колена у подножия идола Сакласа в позе с недвусмысленными жестами для такого рода культа, принимают, в соответствии с практикой маркосиан или манихеев, одно единственное омовение из елея смешанного с водой и изливаемого на их головы руками женщины. В продолжение этой сцены омовения, можно увидеть в нагом мужчине и нагой женщине, несущих сосуд, лишь посвященных манихеев-николаитов, о которых Святой Епифаний говорит определениями, характеризующими высшую степень изнеженности этих сектантов, занимавшихся день и ночь услаждением благовониями своих нагих телес.

Что касается остальных мистерий, появляющихся перед нашими глазами на второй половине большой части барельефа (на той же иллюстрации V), то здесь имеем верное доказательство неизменного рассказа Святых Отцов. Трое посвященных или слушателей подносят блюда избранному или совершенному с огдоадической валентинианской короной на голове в восемь зубцов, из которых видно только половину, то есть священную Тетраду. Стол убран предметами, указывающими на то же самое освященное число. Один из слушателей преклонил колено, чтобы совершить дарение, тогда как другой, приготовившись убить животное, предназначенное для части жертвоприношения, кажется, ожидает из уст избранного отпущение грехов за будущее убийство.

Поскольку нельзя ничего упустить в изложении мистерий, постараемся дать избранному все характеризующие его символы и свойства: он носит три котомки, чтобы постоянно указывать на свое очистительное руководство и всегда быть готовым принять продукты питания, которыми его торопятся снабдить слушатели или катехумены; и еще в качестве пагубного последствия оснований доктрины, к которому она приводит: рука посвященного совершает в тот же самый момент над соседним к нему слушателем одну из наиболее отвратительных мистерий посвящения: «ut liberata fugiat ab eo quae captivata tenebatur in eo divina substantia» (St Aug., de Haer., 46).

Теперь, когда я завершил описание барельефов шкатулки, являющихся живой историей манихейства, взглянем поближе на развитие этой секты и ее родство с катарством. После быстрого обзора проблематики, нам будет несложно обнаружить связи, соединяющие катарство с мистериями, отправлявшимися в сообществе тамплиеров.

Шум от бесед Каскара в Месопотамии против ученого епископа Архелая и отголоски споров Диодорида положили начало успеху ереси Манеса во второй половине III столетия. Пылкие ученики продолжили его пагубную работу, и преследования завершили ее преходящее торжество, ибо тщетным было поначалу даже вмешательство законов: возникло некое непреодолимое влечение, соблазнявшее мистические и все еще языческие воображения восточных стран. Распространение манихейства было таковым, что Диоклетиан и Максимиан, чтобы поставить ему преграду, повелели рескриптом, данным в Александрии, сжечь манихейских вождей вместе с их отвратительными писаниями, знатных людей лишить имущества и приговорить к работе на рудниках, а других наказать отсечением головы. В 381 году Феодосий объявил манихеев нечестивцами, лишив их права завещания; восемь лет спустя Валентиниан II повторил ту же декларацию. Вскоре папы были вынуждены строго наказывать самих себя. В течение почти двух столетий манихейская ересь направляла свои посягательства против Церкви, уже весьма разделенной гностическими сектами, ставшими пособницами Манеса, пока не пришел в 443 году Папа Лев I, изгнавший из Рима эту порочную секту. В Риме манихеи присутствовали в 383 году со времени папы Дамаса, когда туда прибыл Святой Августин, как говорит отец Маймбург, целиком зараженный ересью, прививку которой получил в Карфагене, но после взятия Карфагена Гензериком в 439 году, все находившиеся там католики и манихеи нашли убежище в Италии и, главным образом, в Риме.

Самое большое завоевание манихейства в IV столетии это, конечно, овладение юным патрицием, впоследствии Святым Августином, одним из орлов христианской веры. Он сам, объясняя свое отпадение в манихейское заблуждение, делает нам понятными опасную наклонность этой ереси и лукавство сектантов.

Легкие удовольствия Карфагена, как повествует сам святой, его увлекли прежде возраста 18 лет, и он в них находился, окруженный со всех сторон пылом постыдной любви. Hortensius Цицерона, писателя, которым все восхищаются больше языком, нежели сердцем, пробудил вкус юного патриция к философии; но ничего устойчивого и глубокого с религиозной точки зрения не могло в юные годы проникнуть в его ум из-за разногласий в его воспитании между отцом-язычником и матерью-христианкой. Следовательно, он должен был пройти через увлечения века, прежде чем позднее быть вырванным оттуда примером своей святой матери. Он не мог поначалу понять ни Ветхого, ни Нового Завета из-за смятения своих страстей и, взывая только к своему разуму, разыскивал новые суждения. Манихейство правило тогда в Карфагене с таким воодушевлением, что даже думали разъяснять физическую и моральную проблему мира при помощи двух противоположных начал – добра и зла.

Красноречивые профессора без труда облачали пустоту доктрин утонченностью мыслей, и Фавст, один из наиболее ловких вождей манихеев, угадал важную победу, когда смог увлечь двадцатилетнего юного патриция, уставшего и не нашедшего нигде истины, а потому впавшего в суровый и унылый скептицизм. Тогда, по словам Августина, кипение юности зажигало в нем огонь тяжкого вожделения и уносило слабость его возраста в неистовой разнузданности страстей как будто через скалы и бездны, и бросало его в пропасть позорных преступлений; еще, как добавляет он с глубокой интонацией души, возвращенной к действительности, пребывает в самих пороках темная картинка или скорее тень больших благ, которая сбивает с толку людей видимостью красоты. Как в этом пылу и избытке безумной и страстной жизни избежать сети, расставленной для него сектой спесивых людей, очень чувственных и прекрасных говорунов? Здесь источник любопытных наблюдений того, как дух элиты в течение длительного времени становится игрушкой этих ложных доктрин, в которых рождаются теории, готовые поощрять самые отвратительные мерзости. В этом юный патриций дошел до пароксизма безропотности, поскольку он, по его признаниям, продолжал мало-помалу впадать в чудесные бредни вплоть до воображения: например, когда собирают инжир, он плачет молочными слезами, равно как и дерево, его произведшее, и что если святой секты, то есть избранный, собирается съесть этот инжир, взяв его у другого, и сам не принимал участия в преступлении отрывания плода от дерева, тогда этот святой пускает наружу, открыв рот или вздыхая в молитве, маленьких ангелов, или скорее маленькие части самого Бога, истинного и суверенного, части, которые должны были всегда оставаться связанными с этим плодом, если бы зубы избранного или жар его желудка не пришли им на помощь. Итак, в течение девяти лет от девятнадцати до двадцати восьми бедный патриций пребывал в заблуждении и вводил в него других: гордыня, суеверие и тщеславие его сбивали с толку во всех вещах; он искал народных похвал вплоть до растворения в сладострастии, и когда чувствовал даже сквозь эти ложные и смешные суеверия иглу раскаяния, то надеялся очиститься от своей скверны, принеся пищу тем, кого манихеи называют святыми или избранными, чтобы в их желудке они бы ее переплавили как в мастерской в богов и ангелов, которые его самого сделали бы чистым от собственного развращения.

Он не прекращал советоваться со звездами, представлял себе крест как фантастический и воображаемый, и насмехался над крещением. Он привязался к удобной догме, заключающейся в вере, что грешим не мы, но определенное существующее в нас естество; и принимая на самом деле только телесные и чувственные существа, он вообразил себе некую полностью телесную субстанцию зла, имевшую безобразную и плотную форму.

Однако, думая завоевать, манихеи, наоборот, потерпели неудачу: они рекомендовали своего подопечного Симмаху, предоставившему ему кафедру красноречия в Риме, и со следующего года Августин достиг более высокого положения в Медиолане (Милане), где манихеи мечтали с помощью этого мощного атлета продвинуть свои дела; но патрицию уже было тридцать лет, и он принялся читать Платона, подготовившего его к возвышенным верованиям христианства; тогда сомнения другого характера начали возмущать ум молодого сектанта, и он стал тяготиться доктринами своих учителей, без труда признав, что Фавст был невеждой в науках, в которых он рассчитывал отличиться. Манихейская догма о том, что не мы грешим, но определенное чуждое естество в нас самих, начала ему казаться экстраординарной. Он взялся тогда жадно исследовать происхождение зла и греха и обнаружил, что это никакая не субстанция, но скорее разнузданность воли. С тех пор почувствовал отвращение к суждению манихеев о происхождении зла, предпочитавшему скорее смешивать зло с божественной субстанцией, нежели признавать человеческое естество в качестве слабого и ничтожного и единственно способного его совершать. С этого момента настолько бурная реакция, насколько можно себе ее представить в душе такой закалки, волновала Святого Августина. «Ни один человек в мире, – говорил он себе сам, – не знает как я страдаю; но все усилия и все сетования были как бы рыданиями моего сердца, поднимавшегося к Богу». Посреди этих невыразимых смятений Святой Августин спешил с большим усердием внимать святым словам Амвросия, епископа Медиолана; он радовался кротости его рассуждений, находя их более цельными и учеными, нежели речи Фавста, хотя и менее наполненными прелестями выражения и некоей изящностью, привычной для последнего.

Подобно Святому Павлу, атлет был сражен, чтобы возродиться более крепким и усердным; и на протяжении этой ужасной борьбы с самим собой, Святая Моника, самая достойная из матерей, непрестанно приносила в жертву Богу кровь своего сердца, которое день и ночь источало слезы, и молила, чтобы Иисус Христос сказал сыну вдовы: «Поднимись, молодой человек, я это тебе повелеваю». И действительно: непреодолимая симпатия влекла патриция к Посланиям Святого Апостола Павла, и в возрасте 33 лет, после девяти лет мрака и теней, он увидел, наконец, сияющий свет истины. Тогда он возродился в таинстве крещения, совершенном над ним Святым Амвросием, архиепископом Медиоланским. Секта, ошеломленная тем, как от нее уходит самая богатая добыча, предприняла все возможное, чтобы ей опять овладеть. Секундин (Secundinus), по изворотливости второй Фавст, использовал в своих письмах самую слащавую и льстивую речь, характеризуя Святого Августина как бога всякого рода красноречия; он его называл золотым сердцем, которое должно обновить Святого Павла, если он согласится больше не делать из двух природ одну.

И вот Секундин исчерпал все формулы, чувствительность и изворотливость манихейской ласковой лести, чтобы вновь схватить добычу, только что совершившую побег из секты; но тщетные усилия: Святой Августин, победитель в героической борьбе, отвечает с нескрываемым презрением, заключенным в словах: «Вы мне известны немало! – Я удалился после печального эксперимента, которого никогда не должен был вынести; и теперь только по милосердию Божию, я разорвал цепи, связывавшие меня с манихеями, и мне позволено оплакивать свое ничтожество. Но какое богатство, наоборот! Орел избежал сетей, расставленных человеком, и устремился к солнцу сияющими и расправленными крыльями!»

Мы видели, как сам Святой Августин дал манихеям, доктрину которых некогда разделял, имя катаристов, являющееся тем же самым, что Cathari или катары, наименование, ставшее общим для всего Востока и принесенное затем на Запад, где заменяло иногда название населения, у которого секта имела большое число приверженцев, как альбигойцы во Франции. Святой Августин, делая аллюзию на своих бывших единоверцев, восклицал: «Всемогущий Боже, сжалься над людьми, верующих в столь отвратительные вещи!» Святой Иоанн Дамаскин был менее щедр и желал, чтобы перебили или сожгли на кострах всех этих катаров… Что явилось пророчеством!

После своего изгнания из Рима в V веке Cathari бросились по всем римским провинциям, пытаясь вернуть себе в столице Восточно-Римской империи все потерянное в Западно-Римской империи; некоторое время спустя после применения суровых мер Папой Львом, мы видим их вкравшимися в доверие к греческому императору Анастасию и использовавших его ненависть по отношению к католикам. Предварительно мы проследили путь этих Cathari Святого Августина и обратили внимание, что павликиане, богомилы, акваниты являются той же самой манихейской сектой, и констатировали их родство или даже идентичность с катарами.

Изгнание манихеев из Рима в V веке рассеяло их в Азии, второе их преследование наступит в конце XI века, когда они бросятся толпой на Запад и в наши южные пределы. Их волнения беспокоили самодержцев Византийской Империи, и в X веке они сделались столь грозными, что с ними велись переговоры: свидетельством тому выступает толерантность Иоанна Цимисхия, от которого они получили право водвориться во внутренней Фракии, стране, совпадающей с Болгарией. Оттуда, после суровых мер Алексея Комнина, Cathari распространились через Венгрию в Германии и остальной Европе.

Доктрина Манеса не представляла собой изменчивости учения гностиков: ее крепкое единство сохранялось преемниками учителя, называвшимися апостолами, из которых нам наиболее известны: Константин, Генезий, Захария, Афронит, Баханес и, наконец, в IX столетии Сергий. Достоверный историк Петр Сицилийский трактует Сергия как противника Христа, врага Церкви и нечестивого осквернителя, попирающего ногами образ Христов, а еще называющего себя Параклетом и позволяющего своим ученикам почитать себя как Святого Духа. Этот Сергий с юных лет был игрушкой одной женщины-манихейки, и мы слишком часто наблюдаем у этих ересиархов влияние женщин большой энергии или, скажем точнее, глубокой безнравственности.

Она заставила его взять имя Тихика, знаменитого по Посланиям Святого Апостола Павла, и в течение тридцати лет, начиная с правления Ирины и до царствования Феофила, он распространял во множестве стран свою вредоносную ересь. С содроганием слышишь в словах красноречивого Петра Сицилийского обо всем зле, причиненном нечестивцами, ведомыми Сергием. Он раскалывал семьи, увлекал наиболее достойных молодых людей, отрывал единственных дочерей от их родителей, их единственной надежды, разделял братьев и сестер и уводил их в дальние страны, делал отступниками священников и левитов, оставлял в кандалах умирать тех, кем он был недоволен, и обращал в ничтожество и нужду богатство многих своих жертв.

Еще в течение двух столетий после Сергия ересь имела такое распространение, пока, наконец, Алексей Комнин не использовал всю свою мощь против нее.

Число этих манихеев росло в ужасающих пропорциях. Василий, монах Богомил, желая подражать Манесу и Сергию, взяли себе в помощники двенадцать учеников под именем апостолов и увлекли за собой толпу безнравственных женщин. Скандал сделался столь громким, что Алексей Комнин приказал провести расследование, результаты которого были таковы, что интересная и августейшая хронистка того времени царевна Анна, дочь императора Алексея, на нем останавливается вкратце и передает назначенному императором историографу монаху Зигабену право рассказывать о вящей природе тех, о ком уже излагали в своих сочинениях Святой Епифаний, другие Отцы Церкви и особенно Святой Августин, касаясь катаристов своего времени. Язык царевны благородный и корректный, о чем свидетельствуют слова: «Всякого подобного мне историка остановила бы стыдливость: я – не грубая женщина, но принцесса крови Порфирогенетов и дочь Алексея. Рассказы, к которым эта отвратительная секта имеет отношение, таковы, что принцессе царской крови их надлежит обойти молчанием, нежели испытывать трудности их передачи». Как бахвалились ересиархи, будто ангелы их освобождали от костров, хотя сначала поджигали, чтобы попытаться заставить отречься этих фанатиков, вызвав в них робость. Василия подвели к пламени и сняли его облачение, говоря: «Нужно сначала подвергнуть твою мантию как и тебя испытанию огнем». Но тут же увидев ее горящей, Василий, прикинувшись воодушевленным, вскричал: «Прекрасно! Разве не видите вы мою мантию, поднявшуюся нетронутой в воздух?». Такую одержимость нельзя никак наказывать наполовину: изгнание было повсеместным, и отсюда следует дата великого распространения Cathari из Болгарии и увеличения их числа в Европе, в частности, во Франции, куда они пришли пополнить ряды тех, кто из западно-римских провинций мог приникнуть сюда ранее XII столетия.

Но именно в эту эпоху Cathari, известные под прозвищем народа булгар, осуществили свое нашествие по всей Европе. Те, кого разоблачили в 1144 году в Льеже, уверяли, что ересь имела приверженцев во всех городах Бельгии и Франции. В действительности, они проникли вплоть до сердца Бургундии, и в 1154 году в Везелэ (Vezelay) жил один чужеземец, носивший имя Гуго де Сен-Пьера (Hugues de St-Pierre), возмутивший всю область и пытавшийся внедрить в ней манихейскую ересь; около Шалона в Шампани крепость Монвимер (Montwimer) служила прибежищем сообществу Cathari; в Нивернэ (Nivernais) один энтузиаст по имени Террик (Terric) жил в подземной пещере по соседству с Корбиньи (Corbigny) и управлял с глубины своего пристанища мнимой новой церковью. Большое число городов юга Франции уже находилось под пятой ереси и сопротивлялось усилиям Святого Бернарда вернуть их в лоно Церкви.

Любопытно прочесть у одного стародавнего историка о печальных эпизодах нашей истории следующий рассказ:

«Иннокентий Третий (III) направил в провинцию Нарбонны аббата Сито (Cisteaux) и с ним двух монахов, чтобы проповедовать против этих вероломных бугров (bougres, булгар). Когда они прошли часть страны, проповедуя, то возвратились в Монпелье и нашли там мужественного человека, являвшегося епископом Сетра (Cestre). Этот благоразумный клирик спросил аббата Сито, что он делал там. Последний ответил, что Папа его послал против бугров, но он не смог их обратить. Епископ ему сказал, что пока не пытался проповедовать им, хотя теперь дело Нашего Господа крепко встало на ногу, чтобы дать добрый пример другим людям, и он сам жил и шел в ногу с ним. Затем аббат вернулся на генеральный капитул, а в то время епископ с монахами ходили и долго проповедовали в стране. Они обратили незначительное число людей, но и из них страшно мало, кто возвратился к правоверию».

В то время как катары пребывали на Юге Франции, где вдохновленные Иннокентием III крестоносцы объявили им войну на уничтожение, Босния собрала их печальные остатки и направила к своим братьям во Францию легата, чтобы поддержать их мужество и предоставить им убежище. На самом деле Босния была центром и рассадником этих несчастных еретиков, и она приняла то, что сама изрыгнула на западные страны. Зло поднялось к своим истокам, впрочем, оно чувствовало себя непринужденно в Сирии и среди арабов, всегда готовых терпеть монотеистические секты и, в частности, манихеев. В другом месте я говорил об отношениях секты с мусульманами, и здесь не стану возвращаться к этой теме. Избежавшие погрома французские катары возвратились к своим единоверцам павликианам и богомилам Болгарии, или катаристам Святого Августина, как хотелось бы их назвать, или, наконец, манихеям, когда желательно использовать общее определение.

«Почти вся совокупность средневековых авторов, – говорит Шмидт, – видят в Cathari только манихеев, и эта позиция имеет многочисленных сторонников среди современных историков и теологов». Шмидт, несмотря на несколько разногласий со своей стороны по определенным пунктам, безусловно, состоит в хорошем обществе по проблеме идентичности манихеев и катар, и в нем мы встречаем: Баура, Гизелера, ученого монаха Экберта, Фюслина, Муратори, Мосгейма, Боссюэ, Гиббона, Гана, Майтланда, Гуртера и пр.; все они связывают катар с павликианами, а последних с манихеями.

Итак, тождественность между манихеями и катарами сегодня больше не является никаким вопросом; но до сих пор никто еще не подозревал о существующем знаке равенства одновременно между манихеями, катарами и тамплиерами. По ходу этого утомительного труда я установил множество точек соприкосновения, и читатель должен ожидать моего заключения; и все же я хочу, завершая, привлечь несколько больше внимания на главные факты и доктрину этих трех сектантских орденов, которые, по-моему, образуют лишь один орден по существу своей доктрины: у тамплиеров был орден, рассматривавшийся как моральный субъект, но запятнавший себя манихейством, и его в большинстве своем здоровые члены слепо повиновались тайному импульсу, являвшемуся манихейским по происхождению.

Манес представлял Высшего Бога в неприступном свете, откуда Он управляет миром и работает во спасение душ посредством руководства Сына или Высшего Христа, Святого Духа и ангелов, зависимых от Бога. Следовательно, вовсе не Высший Христос, о котором говорил Манес, связан и пленен в материи, а это достоинство намного низшего порядка, называвшееся им страждущим Иисусом; тем не менее, в противоположность земному Иисусу, скованному в материи, секта дала имя небесного Иисуса первой эманации Бога, который живет как и Отец в небесной славе; он, по сути, и есть истинный Бог, а земной или страждущий Иисус только материя, в которой, в соответствии с верованиями Манеса, всегда существовал божественный луч, или, говоря точнее, присутствовала примесь божественной субстанции.

Итак, очевидно, что манихейский дуализм признавал двух Христов: одного высшего, обитающего в верховных областях света; другого – низшего, племенного и распятого в материи.

Катарский дуализм признавал одинаково двух Христов, но разрушал предположение Манеса, что был распят злой Христос, рожденный в Вифлееме; дуализм катаров распинал доброго и высшего Христа в невидимом мире, и это никак не меньше, чем аллюзия на крест света манихеев, желавших выразить подобной аллегорией присутствие материи даже внутри чистого света.

Манес учил, что земля под воздействием Духа заставляет прорастать и цвести растения. Мы исследовали этот миф и знаем, что речь здесь идет о METE, ВЫСШЕЙ ПРЕМУДРОСТИ или вселенской душе, присущей семи небесам или планетам в потенциях или эманациях, изученных нами по различным данным о представлениях валентиниан. Значит, катары-альбигойцы, несомненно, верили в некую таинственную концепцию земли, определяя ее в тех же самых терминах; но под тем предлогом, что добрый Бог не принимает никакого участия в происходящем на земле, они присваивали злому Богу, а вовсе не Святому Духу, как это делал Манес, власть заставлять прорастать и цвести даже самые полезные растения.

Мы увидим, полнее познакомившись с приписываемым тамплиерам в актах папской инквизиции идолом, что он скорее образ злого Бога катаров, нежели METE, в том числе и у Манеса.

Манихеи, катары и тамплиеры желали признавать только доброе начало смешанным со злым началом и, следовательно, Иисус Христос, воплотившись, мог осквернить свое божественное естество. Гностики и Манес повторяются в пресыщенности этим докетизмом, более завершенным у катаров и тамплиеров, нежели у их древних предшественников.

И на самом деле, Манихей Фавст утверждал, что все человеческие деяния Христа не что иное, как видимость; альбигойцы Пьера де Сернэ (Pierre de Cernai) повторяли с некоторыми гностиками, что высший Христос никогда ни пил, ни ел и ни воплощался: он проявился только духовно в личности Святого Апостола Павла.

Катары у Бонакурса (Cathari de Bonacursus) говорили ту же самую вещь. Известно, посредством какой формулировки и каких деяний тамплиеры отрекались от Иисуса Христа… Единственная непоследовательность с их стороны, или скорее светлое раскрытие тайны их доктрины! С открытым миссалом они клялись на образе Того, Кого спешили оскорбить, они клялись, повторюсь, послушанию и неразглашению тайн Тампля; и в Страстную Пятницу они шли босыми ногами поклоняться кресту; они исповедовались священникам ордена и причащались трижды в год. Эти бедные благородные рыцари, отважные и великодушные, но легковерные и неграмотные, становились благодаря первой клятве рабами ордена, в который вступали; посредством же самой сатанинской из концепций, начальники и могущественные сановники ордена от его основания оказывались игрушками в отвратительной махинации манихейских доктрин, и самое суровое испытание, которое они навязывали неофитам во время посвящения, это сокрушение их веры и моральных норм; но к чести человечества и самих рыцарей, склонявших головы перед послушанием и приносивших мучительную жертву смирения, в них продолжали биться сердца и существовать воли; и какими бы ни были наивные сцены борьбы и безропотности, приведенные в неизданных документах, меня задел за живое характер правдивости этой блестящей публикации.

Истинный смысл всего заключается в том, что не от Иисуса Христа их заставляли отрекаться: их, наоборот, заставляли признавать Его как Бога, но отрекаться от Него как от человека. Манихейство орденского сообщества, пускай и не являлось манихейством бедных братьев, освящало таинственную идею, что обыкновенный Иисус, страждущий Иисус, Иисус, соединенный с материей, не имел права посягать на культ высшего Христа, Сына Божия.

И все же, отрицая воплощенного Христа, посвящение не ставило иной цели, как повязать страхом и тайной боязнью оглашения кощунства. Ведь в полноте веры своих младых лет и в благородном религиозно-воинском наставлении, к которому устремлялись братья, они не могли за несколько минут посвящения и пассивного послушания предать идею Христа, ставшего плотью, иными словами, самую возвышенную идею из всех идей жертвоприношений, милосердия и любви. Не таков ход человеческого сердца, пусть даже его пытаются нарушить в посвящениях и тайных обществах, где, в целях испытания преданности и сил, при помощи большой и неожиданной махинации стараются потрясти и ошеломить дух, мужество и волю адептов.

Доктрина высшего Христа была абсолютной у манихеев, катаров и тамплиеров. Может показаться, что у последних отречение скорее являлось испытанием, нежели отречением на самом деле, ведь часто посвятитель говорил профессу: «Отрекайся и ты исповедуешься». Заседание капитулов завершалось общим отпущением грехов, где всякий из братьев, председательствующий на собрании, почтительно раскрывался и, повернувшись к присутствующим, распростершись на земле, говорил простым языком: «Дорогие господа и братья, все вещи, о которых вы меня заставили сказать для стыда плоти или правосудия дома, прощение, о котором я вас просил, все сделано мной от чистого сердца и по доброй воле; и Господь, простивший Марию Магдалину за ее грехи, простит их и вам, и вы молитесь своими молитвами Богу, чтобы и мне были прощены мои грехи; пусть встанет наш брат капеллан и совершит отпущение, что Бог отпускает ему и нам». После этих слов вставал брат капеллан и, произнося Confiteor, совершал общее отпущение грехов. Те, у кого совесть была слишком отягощенной, подвергались бичеванию по голому телу.

Манихейская доктрина высшего и низшего Христа отражена целиком в арабской надписи на шкатулке из Эссаруа. Значит, «Пойте Богу и нашему Господу» является поклонением этому высшему Богу, поклонением, сопровождаемым почтением, которое Манес и его приверженцы, следуя своей ереси, воздавали в то же самое время ПРЕМУДРОСТИ или METE. Затем в надписи идет упоминание, смысл которого может относиться лишь к низшему Христу, к страждущему Иисусу, связанному в материи; и последствия этой гетеродоксии должны были быть, как выражает надпись, источником радости и счастья. Необходимо отметить, что эти преимущества вместе с другими, как посулы спасения и богатства, обещались тамплиерам, готовым поклоняться определенному идолу или бородатой голове, которую им показывали только таинственным образом. Когда во время допроса Пьер де Монкад (Pierre de Moncade) заявил своим энергичным языком, что думал, будто этот идол сам дьявол из ада, то мог оказаться и прав; ибо, умея различать два противоположных и сильных начала, сектанты должны были обладать и бессмысленной тенденцией обожествления зла. Вот и приходишь к мысли, что, в отличие от всех остальных, определенное число братьев из наиболее ревностных подражателей манихейских практик признавали культ Бога материи. Думается, пример здесь уместен. Так, манихеи рассматривали андрогинное существо Сакласа или Саваофа как князя материи и бога вожделения. Я говорил о нем выше по поводу непристойного изображения на одном из барельефов шкатулки. После отречения от Иисуса Христа как человека, отречения, заимствованного тамплиерами у манихеев как и катаров, что стоило рыцарям позаимствовать у них еще и культ князя материи? В действительности, у альбигойцев люди из народа обожествляли злое начало, считая, что оно создало как все видимые и материальные вещи, так и их элементы, небо, светила, животных, наши тела и ведает их сохранением. В XI веке славянские дуалисты учили, что демон один должен быть почитаем и призываем между людей. На Востоке этих сектантов называли сатанианами, а на Западе люциферианами. Последние распространились особенно в австрийских провинциях: Штирии, Тироле и в XII столетии в Чехии. Быстро размножившись среди катаров диоцезов Пассау, Вены и Штирии, люцифериане были обнаружены усердием доминиканцев.

В другом месте я говорил, что идол тамплиеров мог быть идолом богомилов, которые представляли Бога Отца в виде старика с длинной бородой, но я не имел понятия о фрагменте из Фавста, подтверждающем, что манихеи признавали по отношению к Всемогущему определение Святого Апостола Павла: «…блаженный и единый сильный Царь царствующих и Господь господствующих, единый имеющий бессмертие, Который обитает в неприступном свете, Которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная! Аминь» (Первое послание к Тимофею Святого Апостола Павла, Глава 6, стих 15, 16). Следовательно, возвышенная концепция, взятая самими манихеями, здесь не причем: конечно, она могла быть пародирована либо манихеями, либо их подражателями. Но гораздо более естественно предположить, что эта ужасная фигура, причинившая столько ужаса тамплиерам, является изображением князя тьмы, Сакласа манихеев или Люцифера катаров. Сопоставления мной уже сделаны, и те из них, которыми завершаю труд, не смогут, как представляется, оставить и тени сомнения на манихействе или катарстве Ордена Храма.

Сергий, глава манихеев в провинциях Византийской Империи в IX веке, показывает свою явную ненависть по отношению к Иисусу Христу, попирая ногами крест, несущий образ Спасителя. Манихеи из сирийского города Самосаты, ересиархи, жизнь которых была наполнена невоздержанностью и преступлениями, одинаково попирали символ спасения. Эти плачевные сцены часто совершались в посвящениях тамплиеров; но бедные рыцари в исполнении этого акта послушания вносили те же самые оговорки, что и в требовавшиеся от них гнусности иного характера: так, одни из них желают попирать только подножие креста; другие попирают свои плащи со стороны, где находился и алел орденский крест; некоторые из них, наконец, слабо прикасаются к подножию Христа на распятии; но сердца всех рыцарей далеки от демонстраций проистекающего от клятвы слепого послушания.

Манихеи, как известно, ненавидели брак, потому что он увлекал их Бога в узы плоти: избранные не могли ничем владеть на правах собственности и не могли жениться. Cathari давали клятву не прикасаться к женщине, и в их секте совершенные не имели права жениться или владеть чем-то. Тамплиеры одинаково давали обеты целомудрия, послушания и бедности (им воспрещалось обладание имуществом), а в их посвящениях было столько проклятий против женщин, что причину их можно разглядеть только в инфильтрации манихейских доктрин. Тамплиера, обнаруженного вместе с женщиной, лишали плаща и помещали в тюрьму строгого режима (carcere duro); тот тамплиер, кто сохранял что-то на правах собственности, подобным образом терял свой плащ и после смерти мог быть лишен погребения.

Очевидный мотив вызывал анафемы против женщин у манихеев и тамплиеров. Но почему случилось, что какая-то, по словам Святого Августина, извращенная доктрина стала причиной позорной репутации (inter se vivere carnaliter), от которой Орден Храма морально никогда не избавится, но от которой необходимо избавить тамплиеров как индивидов, поскольку неизданные документы доносят, что именно в моральном плане большинство бедных рыцарей выражало наивысшее непослушание и чувство отвращения?

Союз и братство являлись одним из главных условий существования катарского сообщества, а также составлявшей Орден Храма братской организации. Одной из статей клятвы катаров в посвящении Consolamentum был запрет на путешествие, проведение какой-нибудь части ночи и прием пищи в отсутствие товарища. Орденские статуты предписывали храмовникам делить с братьями свои постели; иногда во время посвящений тамплиеры пели определенные стихи псалмов, в которых находили аллюзию на дух братства.

Печать, выгравированная у Перара (Perard) в продолжение акта от 1190 года, представляет двух всадников верхом на одном коне и несет подпись: SIGILLUM MILITUM XRISTI. Итак, для воинов, посвятивших себя защите и покровительству паломников или странников и преследованию грабителей, нужны были хорошие верховые лошади; и это настолько верно, что с самого времени Гуго де Пайена (Hugues de Payens), сила и стремительность лошадей соответствовали миссии, поставленной перед орден со своего рождения.

Следовательно, идея одной лошади для двоих всадников являлась только символом братства: исходя из этого смысла, тамплиеры рассаживались двое надвое и в своих столовых.

Среди рыцарей бытовала одна любопытная легенда, относящаяся к вышеуказанному мной символу; хотя она, на мой взгляд, имеет больше отношения к отречению от Христа. Я могу цитировать лишь в примечаниях, чтобы не прерывать изложение о взаимосвязях тамплиеров с катарами. У последних принимаемый в сообщество клялся никогда не спать, не будучи одетым; то же самое рекомендовалось и тамплиерам, чтобы быть всегда наготове. У катаров посвященный или утешенный получал льняное или шерстяное вервие, символично называвшееся одеянием, которым он должен был опоясывать свое тело. Известно, что все посвященные в тамплиеры получали льняной пояс или веревку, не имея права впредь с ним расставаться. Поцелуй мира, даваемый утешенному катаров мало чем отличался от поцелуя, передававшегося посвятителем посвященному, и целования свидетелей среди братьев Храма.