11. Союз

Мой страх прошел –

плечом к плечу с тобой

Я брошу вызов моему столетью.

Шиллер

В трех различных типах социальной организации, описанных в предыдущих главах, связи между отдельными существами совершенно безличны. Индивиды как элементы надындивидуального сообщества почти полностью взаимозаменяемы. Первый проблеск личных отношений мы видели у владеющих участками самцов хаплохромисов из Гафзы, которые заключают с соседом пакт о ненападении и агрессивны только против чужих. Но это не более чем пассивная терпимость по отношению к хорошо знакомому соседу. Еще не действует никакая притягательная сила, побуждающая следовать за партнером, если он куда-нибудь поплыл, или оставаться ради него на месте, если он остается, или активно искать его, если он исчез.

Именно такие формы поведения, характеризуемые объективно устанавливаемым стремлением держаться вместе, составляют ту личную связь, которая является предметом этой главы. Эту связь я буду в дальнейшем называть союзом (Band), а охватываемое ею сообщество буду называть группой. Таким образом, группа, как и анонимная стая, по определению, объединяется реакциями, которые вызывают друг у друга ее члены, но – в противоположность безличному сообществу анонимной стаи – реакции, заставляющие группу держаться вместе, тесно связаны с индивидуальностями ее членов.

Как и пакт о взаимной терпимости у хаплохромисов Гафзы, образование настоящей группы основано на способности отдельного животного избирательно реагировать на индивидуальность другого. Но у хаплохромиса, который по-разному реагирует на соседей и на чужих лишь в единственном месте – на своей гнездовой ямке, – этот особый процесс привыкания содержит множество привходящих обстоятельств. Неясно, стал ли бы он так же обходиться с привычным соседом, если бы оба вдруг оказались в непривычном месте. Подлинная же группа характеризуется именно независимостью от места. Роль, которую член группы играет в жизни другого ее члена, остается неизменной в поразительном множестве самых разнообразных внешних ситуаций; одним словом, предпосылкой образования группы является личное узнавание партнеров в любых возможных обстоятельствах. Таким образом, образование группы никогда не основывается только на врожденных реакциях, как нередко бывает при образовании анонимных стай. Само собой понятно, что знание партнеров должно усваиваться индивидуально.

В восходящем ряду животных от более простых к более сложным мы впервые встречаем образование групп в таком смысле у высших костистых рыб, а именно у колючеперых, а среди них в особенности у цихлид и других сравнительно близких к ним окунеобразных – таких как рыбы-«ангелы», рыбы-бабочки и помацентровые. Эти три семейства морских рыб уже знакомы нам по первым двум главам; мы видели, что они отличаются очень высоким уровнем внутривидовой агрессии, и это будет здесь особенно важно.

Выше, говоря об образовании анонимной стаи, я высказал категорическое утверждение, что эта древнейшая и чрезвычайно широко распространенная форма сообщества не происходит из семьи, из единства родителей и детей, в отличие от воинственных крысиных кланов и, вероятно, также стай других млекопитающих. В несколько ином смысле эволюционной праформой личного союза и группы, несомненно, является солидарность пары, сообща заботящейся о потомстве. Из такой пары, как известно, легко возникает семья; но связь, о которой пойдет речь сейчас, носит гораздо более специальный характер. Для начала мне хотелось бы наглядно описать, как возникают эти связи у цихлид, столь достойных благодарности за преподанные нам уроки.

Когда наблюдатель, знающий животных и хорошо понимающий их выразительные движения, следит за подробно описанными в 6-й главе процессами, приводящими у цихлид к образованию разнополой пары, ему может стать не по себе от того, насколько злы по отношению друг к другу будущие супруги. То и дело они едва не набрасываются друг на друга, и каждый раз опасная вспышка агрессивности лишь с большим трудом приглушается настолько, чтобы не дошло до смертоубийства. Такое опасение вовсе не основано на неправильном истолковании соответствующих выразительных движений рыб! Каждый аквариумист-практик знает, насколько опасно пускать в один аквариум самца и самку цихлид и как быстро появляется труп, если не следить постоянно за образованием пары.

В естественных условиях предотвращению схватки между будущими женихом и невестой значительно способствует привыкание. В аквариуме наилучшего приближения к условиям жизни на воле можно достичь, поместив в бассейн возможно большего объема несколько мальков – вначале вполне уживчивых, – чтобы они росли вместе. Тогда образование пар начинается с того, что по достижении половой зрелости какая-нибудь рыба, по большей части самец, захватывает себе участок и прогоняет из него всех остальных. Когда позднее какая-нибудь самка становится готовой к спариванию, она осторожно приближается к владельцу участка; он нападает на нее, поначалу вполне серьезно, а самка, поскольку она признает главенство самца, отвечает на это так, как описано на с. 140–141, – так называемым чопорным поведением, элементы которого возникают, как мы уже знаем, частью из стремления к спариванию, частью из стремления к бегству. Если самец, несмотря на отчетливо тормозящее агрессию воздействие этих жестов, проявляет намерение осуществить свою угрозу, самка может на короткое время удалиться из его владений. Однако рано или поздно она возвращается. Это повторяется в течение какого-то промежутка времени, который может иметь разную продолжительность, до тех пор пока каждая из двух привыкнет к присутствию другой настолько, что неизбежно исходящие от партнера раздражители, возбуждающие агрессию, в значительной степени потеряют действенность. Как и во многих подобных случаях весьма специального привыкания, в этот процесс с самого начала включаются все случайные привходящие обстоятельства общей ситуации, к которой животное должно в конце концов привыкнуть. Достаточно отсутствия одного из этих обстоятельств, чтобы нарушить общее действие привычки. Это относится прежде всего к началу мирной совместной жизни; первоначально партнер должен всегда появляться привычным путем, с привычной стороны, освещение должно быть такое же, как всегда, и т. д. и т. п.; в противном случае каждый из партнеров воспринимает другого как вызывающего агрессию чужака. На этой стадии пересадка в другой аквариум может полностью разрушить пару. С упрочением знакомства образ партнера становится все более независимым от фона, на котором он предлагается; этот процесс выделения существенного хорошо известен гештальтпсихологам и исследователям условных рефлексов. В конце концов связь с партнером становится настолько независимой от привходящих обстоятельств, что пары можно пересаживать и даже далеко перевозить, и союз при этом не распадается. В худшем случае при таких обстоятельствах происходит «регресс» к ранней стадии образования пары, т. е. снова начинаются церемонии ухаживания и примирения, которые у супругов, долго состоящих в браке, давно уже исчезли в повседневной рутине.

Если образование пары происходит без помех, то у самца постепенно все больше выходят на передний план сексуальные формы поведения. Зачатки их могут примешиваться уже к самым первым, вполне серьезным нападениям на самку; теперь же их интенсивность и частота возрастают, но при этом не исчезают выразительные движения, свидетельствующие об агрессивном настроении. В противоположность этому первоначальная готовность самки к бегству и ее «покорность» быстро ослабевают. Выразительные движения страха, то есть готовности к бегству, с укреплением пары исчезают у самки все больше и в очень многих случаях так быстро, что при первых своих наблюдениях за цихлидами я их не заметил и несколько лет ошибочно полагал, что у этих рыб не существует рангового порядка между супругами. Но мы уже знаем, какую роль играет у них на самом деле ранговый порядок при взаимном узнавании полов. В латентном состоянии он сохраняется и тогда, когда супруга окончательно перестает выполнять перед супругом жесты покорности. И лишь в тех редких случаях, когда в старой паре возникает ссора, она снова начинает их выполнять!

У самки, поначалу робкой и покорной, вместе со страхом перед самцом исчезает всякое торможение агрессивного поведения. Ее прежняя робость внезапно пропадает, и она дерзко и заносчиво появляется посреди владений своего супруга – с расправленными плавниками, в самой импонирующей позе, в роскошном наряде, который у этих видов почти не отличается от наряда самца. Как и следовало ожидать, самец приходит от этого в ярость, ибо в ситуации, преподнесенной ему красующейся супругой, невозможно не заметить – как мы уже знаем из анализа стимулов – ключевого раздражителя, запускающего боевое поведение. Итак, самец бросается на свою даму, тоже принимает позу угрозы развернутым боком, какую-то долю секунды кажется, что он ее вот-вот протаранит, – и тут происходит то, что побудило меня написать эту книгу. Самец, угрожая самке, задерживается лишь на долю секунды или не задерживается вовсе: он не может ждать, он слишком возбужден, он в самом деле бросается в яростную атаку – но не на свою супругу, а резко в сторону от нее, на какого-нибудь другого собрата по виду – в естественных условиях, как правило, на соседа по участку!

Это классический пример явления, которое мы с Тинбергеном называем заново ориентированным или переориентированным движением (англ. redirected activity). Оно определяется тем, что некоторая форма поведения, запускаемая одним объектом, направляется – ввиду того, что от него одновременно исходят и тормозящие стимулы – на другой предмет, отличный от того, который запустил эту форму поведения. Так, например, человек, рассердившийся на другого, скорее ударит кулаком по столу, чем по его лицу, – именно потому, что этому препятствуют определенные запреты, а гнев требует выхода, как лава в вулкане. Большинство известных случаев переориентированного движения относится к агрессивному поведению, запускаемому каким-нибудь объектом, одновременно вызывающим страх. Наблюдая этот специальный случай, Б. Гржимек, назвавший его «реакцией велосипедиста», впервые распознал и описал принцип переориентации. «Велосипедист» означает здесь всякого, кто выгибает спину кверху и давит ногами книзу. Механизм такого поведения виден особенно ясно в тех случаях, когда животное атакует предмет своего гнева с некоторого расстояния, затем, приблизившись, замечает, насколько тот страшен, и тогда, поскольку не может затормозить уже заведенный механизм нападения, изливает свою ярость на какое-нибудь безобидное существо, оказавшееся рядом.

Разумеется, существует бесчисленное множество других форм переориентированных движений; они могут возникать в результате самых разных сочетаний соперничающих побуждений. Описанный конкретный случай с самцом цихлиды важен для нашей темы потому, что аналогичные явления играют решающую роль в семейной и общественной жизни очень многих высших животных и человека. Очевидно, в царстве позвоночных неоднократно и независимо делалось «изобретение», позволяющее не только подавлять агрессию, но и использовать ее для борьбы с враждебным соседом.

Отвод нежелательной агрессии, вызываемой партнером, и ее переориентация в желательном направлении, на соседа по участку – то, что мы видели в драматическом случае с самцом цихлиды, – конечно же, не является случайным изобретением, которое животное может в критический момент сделать или не сделать. Напротив, оно давно ритуализовано и превратилось в неотъемлемый инстинктивный атрибут данного вида. Все, что мы узнали в 5-й главе о процессе ритуализации, служит прежде всего пониманию того факта, что из переориентированного действия может возникнуть прочно закрепленный ритуал, а вместе с ним и потребность в этом действии – его самостоятельный мотив.

В глубокой древности, приблизительно в конце мелового периода (миллион лет в ту или другую сторону здесь никакой роли не играет!), однажды должна была произойти в точности такая же история, как с индейскими вождями и трубкой (см. 5-ю главу), иначе никакой ритуал не мог бы возникнуть. Ведь один из двух Великих Конструкторов эволюции – Отбор, – чтобы иметь возможность вмешаться, всегда нуждается в какой-то случайно возникшей точке опоры, и ее предоставляет ему его слепой, но прилежный коллега – Изменчивость.

Подобно многим соматическим признакам и многим инстинктивным движениям, индивидуальное развитие – онтогенез – в общих чертах следует тому же пути, что и эволюционное становление. Хотя, строго говоря, в онтогенезе повторяются не последовательные формы предков, а только формы их онтогенезов – как справедливо отметил уже Карл Эрнст фон Бэр, – для наших целей достаточно упрощенного представления. Ритуал, возникший из переориентации нападения, при первом выполнении значительно больше напоминает свой неритуализованный прообраз, чем впоследствии, в окончательном виде. Поэтому у самца цихлиды, начинающего супружескую жизнь, можно вполне отчетливо увидеть, особенно если интенсивность всей реакции не слишком велика, что он, собственно, весьма охотно нанес бы своей юной супруге сильный удар, но в самый последний момент какое-то побуждение иного рода мешает ему, и тогда он предпочитает разрядить свою ярость на соседа. В окончательно сложившейся церемонии «символ» отходит от символизируемого значительно дальше, и происхождение церемонии маскируется как «театральностью» всего действия, так и тем обстоятельством, что оно столь очевидным образом выполняется ради него самого. При этом функция и символика церемонии гораздо заметнее, нежели ее происхождение. Необходим тщательный анализ, чтобы установить, сколько в ней еще содержится в данном случае от первоначально противоречивших друг другу побуждений. Когда мы с моим другом Альфредом Зейцом четверть века назад впервые познакомились с этим ритуалом, функции церемоний «замены» и «приветствия» у цихлид вскоре стали нам вполне ясны, но еще очень долго мы не могли распознать их эволюционное происхождение.

Правда, у первого же из видов, которые были тогда изучены лучше других – у африканского хромиса-красавца, – нам сразу бросилось в глаза близкое сходство жестов угрозы и «приветствия». Мы быстро научились различать их и правильно предсказывать, приведет ли данная форма движения к схватке или к образованию пары, но, к своей досаде, долго не могли понять, на основании каких именно признаков мы делали такой вывод. Мы уяснили себе различие только тогда, когда внимательно проанализировали постепенные переходы от серьезных угроз самца своей невесте к церемонии умиротворения. При угрозе самец тормозит рывками, пока совсем не остановится прямо перед самкой, которой угрожает, особенно если он настолько возбужден, что не только импонирует развернутым боком, но и выполняет боковой удар хвостом. При церемонии умиротворения – иначе говоря, «замены» – самец, наоборот, не только не останавливается напротив самки, но подчеркнуто плывет мимо нее, чтобы, проплывая мимо, выполнить церемонию угрозы развернутым боком и удара хвостом. Таким образом, направление, в котором самец производит свою церемонию, подчеркнуто отличается от того, в каком он начал бы движение атаки. Если перед церемонией он неподвижно стоял в воде неподалеку от супруги, то он всегда решительно направляется вперед раньше, чем начинает импонировать и бить хвостом. Это очень отчетливый, почти непосредственно ясный «символ» того, что супруга как раз не является объектом его нападения, а тот объект надо искать где-то дальше в том направлении, куда он плывет.

Чтобы поставить на службу новым целям формы, устаревшие в ходе эволюции, оба Великих Конструктора часто пользуются так называемым изменением функции. Вот несколько примеров смелого полета их фантазии: из проводящей воду жаберной щели они сделали слуховой проход, заполненный воздухом и проводящий звуковые волны; из двух костей челюстного сустава – слуховые косточки; из теменного глаза – железу внутренней секреции (шишковидную железу); из передней лапы рептилии – крыло птицы, и т. д. и т. п. Но все эти перестройки выглядят скромными и нерешительными в сравнении с гениальным маневром: из формы поведения, которая не только первоначально мотивировалась, но и в нынешней своей форме по крайней мере отчасти мотивируется внутривидовой агрессией, простым способом ритуально фиксированной переориентации они сделали умиротворяющее действие. Это не более и не менее как превращение отталкивающего действия агрессии в свою противоположность: как мы видели в главе о ритуализации, обособившаяся церемония превращается в вожделенную самоцель, в потребность, как и любое другое автономное инстинктивное движение. Но именно таким образом она превращается в прочный союз, соединяющий одного партнера с другим. Эта особая церемония умиротворения по самой своей сути такова, что каждый из товарищей по союзу может выполнять ее лишь с другим товарищем, а не с любым индивидом своего вида.

Необходимо уяснить себе, какая почти неразрешимая задача решена здесь самым простым, самым изящным и самым совершенным способом: двух яростно-агрессивных животных, которые неизбежно действуют друг на друга своей внешностью, расцветкой и поведением, как красная тряпка на быка (правда, только в поговорке), нужно привести к тому, чтобы они мирно уживались в самом тесном пространстве – на гнезде, т. е. в том месте, которое каждое из них считает центром своих владений и где его внутривидовая агрессивность достигает наивысшего уровня. И эта задача, трудная уже сама по себе, еще затрудняется тем дополнительным требованием, что ни у одного из супругов внутривидовая агрессивность не должна ослабеть: как мы знаем из 3-й главы, за малейшее ослабление боевой готовности по отношению к соседу того же вида приходится немедленно расплачиваться потерей территории, а значит, и источника питания для будущего потомства. При таких обстоятельствах вид «не может себе позволить» ради предотвращения схваток между супругами обратиться к таким церемониям умиротворения, как жесты покорности или инфантильное поведение, имеющее своей предпосылкой снижение агрессивности. Ритуализованная переориентация не только избавляет от этого нежелательного последствия, но, более того, использует неизбежно исходящие от одного из супругов ключевые раздражения, вызывающие агрессивность, чтобы натравить его партнера на соседа. Этот механизм поведения я нахожу поистине гениальным и притом гораздо более рыцарственным, чем аналогичное, но с обратным знаком поведение человека, который вечером, придя домой, срывает злость на соседе, или начальник на своей несчастной жене!

Особенно удачное конструктивное решение обычно обнаруживается на Великом Древе Жизни неоднократно, независимо появляясь на разных его ветвях. Крыло изобрели насекомые, рыбы, птицы и летучие мыши, обтекаемую форму – каракатицы, рыбы, ихтиозавры и киты. Поэтому нас не слишком удивит тот факт, что основанные на ритуализованной переориентации нападения механизмы поведения, предотвращающие борьбу, сходным образом возникают у очень многих разных животных.

Существует, например, изумительная церемония умиротворения – обычно называемая «танцем журавлей», – которую, если мы научились понимать символику ее движений, очень соблазнительно перевести на человеческий язык. Птица высоко и угрожающе вытягивается перед партнером, развернув мощные крылья, нацеливает на него клюв, устремляет прямо на него глаза: это картина серьезной угрозы, и в самом деле, до этого момента включительно жесты умиротворения ничем не отличаются от подготовки к нападению. Но в следующий момент птица направляет эту угрожающую демонстрацию своей мощи в сторону от партнера, причем выполняет разворот на 180° – все еще с распростертыми крыльями – и подставляет партнеру свой беззащитный затылок, который, как известно, у серого журавля и у многих других видов украшен изумительно красивой рубиново-красной шапочкой. На секунду «танцующий» журавль подчеркнуто застывает в этой позе, демонстрируя этим понятным символом, что его угроза направлена не против партнера, а совсем наоборот – в сторону от него, против враждебного внешнего мира; и в этом уже слышится мотив защиты друга. Затем журавль снова поворачивается к другу и повторяет перед ним демонстрацию своего величия и мощи, потом опять отворачивается и теперь, что еще более показательно, делает ложный выпад против какого-нибудь замещающего объекта; лучше всего, если рядом стоит посторонний журавль, но это может быть и безобидный гусь или даже, в крайнем случае, палочка или камешек, которые он тогда подхватывает клювом и три-четыре раза подбрасывает в воздух. Все это так же ясно, как человеческие слова: «Я велик и страшен, но я не против тебя, а против вот того, вот того, вот того».

Язык жестов церемонии умиротворения уток и гусей, которую Оскар Гейнрот назвал триумфальным криком, может быть, менее драматичен, но этот ритуал имеет для нас существенно большее значение – прежде всего потому, что у разных представителей этой группы птиц он достиг очень разной степени развития и сложности, так что последовательность постепенных переходов между ними дает нам хорошую картину того, как в ходе эволюции из отводящих гнев жестов смущения образовался союз, находящийся в таинственном родстве с тем другим союзом, связывающим людей, который представляется нам самым прекрасным и самым прочным на земле.

В наиболее примитивной форме, какую мы видим, например, в так называемой рэбрэб-болтовне у кряквы, угроза совсем мало отличается от «приветствия». По крайней мере, мне самому незначительное различие ориентации рэбрэб-кряканья при угрозе и при приветствии стало ясно лишь после того, как я научился понимать принцип переориентирования церемонии умиротворения, внимательно изучая цихлид и гусей, у которых его легче распознать. Утки стоят друг против друга, подняв клювы чуть выше горизонтали, и очень быстро и взволнованно произносят двусложный эмоциональный звук, который у селезня обычно передают как «рэбрэб»; у утки звук несколько более носовой, что-то вроде «квэнгквэнг». Однако поскольку у этих уток не только социальное торможение атаки, но также и страх перед партнером может вызвать отклонение угрозы от цели, часто случается, что два селезня стоят, всерьез угрожая друг другу, подняв клювы и произнося «рэбрэб», но при этом не направляют клювы прямо друг на друга. Если они все же направят их прямо, то в следующий момент перейдут к действию и вцепятся друг другу в оперение на груди. Но обычно они целятся чуть мимо, даже при самой враждебной встрече.

Если же селезень «болтает» со своей уткой и особенно если отвечает этой церемонией на натравливание своей предполагаемой невесты, то очень отчетливо видно, как «что-то» тем сильнее отворачивает его клюв от утки, за которой он ухаживает, чем больше он возбужден в своем ухаживании. В особенно резко выраженном случае это может привести к тому, что он, не переставая «болтать», повернется к самке затылком. По форме это в точности соответствует церемонии умиротворения у чаек, описанной на с. 178–179, которая, несомненно, возникла именно так, как там изложено, а не посредством переориентирования – предостережение против опрометчивых выводов по гомологии! В ходе дальнейшей ритуализации из такого отворачивания головы развились свойственные уткам жесты поворота затылка, играющие большую роль при ухаживании у кряквы, чирка, шилохвости и других настоящих уток, а также у гаг. У крякв супружеская пара особенно самозабвенно празднует церемонию рэбрэб-болтовни в тех случаях, когда супруги потеряли друг друга и снова нашли после долгой разлуки. В точности то же самое относится и к уже знакомым нам жестам умиротворения супругов-цихлид с импонированием развернутым боком и ударами хвостом. Именно потому, что это обычно происходит при воссоединении разлученных партнеров, первые наблюдатели столь часто истолковывали такие действия как «приветствие».

Хотя такое истолкование не лишено оснований для определенных, очень специализированных церемоний этого рода, большая частота и интенсивность жестов умиротворения именно в этой ситуации, несомненно, имеет другое первоначальное объяснение: притупление всех агрессивных реакций, вызванное привыканием к партнеру, частично исчезает уже при кратком перерыве стимулирующей ситуации, породившей привычку. Очень впечатляющий пример можно получить, если попытаться вернуть к прежним товарищам животное из стаи вместе выросших, очень привыкших друг к другу и потому более или менее сносно уживающихся друг с другом молодых петухов, малабарских шама-дроздов, цихлид, бойцовых рыб или представителей других столь же агрессивных видов, которое пришлось изолировать ради какой-либо цели хотя бы на один час. Тогда агрессия сразу начинает бурлить, как вскипает от малейшего толчка перегретая вода.

Как мы уже знаем, действие привычки может нарушиться также благодаря другим изменениям общей ситуации, даже очень незначительным. Моя старая пара малабарских шама-дроздов летом 1961 года терпела своего сына из первого выводка, находившегося в клетке в той же комнате, что и их скворечник, гораздо дольше того срока, когда эти птицы обычно выгоняют повзрослевших детей из своих владений. Но если я переставлял его клетку со стола на книжную полку, родители начинали нападать на сына столь интенсивно, что даже забывали вылетать на волю, чтобы принести корм появившимся к тому времени новым птенцам. Такое внезапное разрушение обусловленного привычкой торможения агрессии представляет собой очевидную опасность, угрожающую связи между партнерами каждый раз, когда животные разлучаются даже на короткий срок. Так же очевидно, что подчеркнутая церемония умиротворения, которая каждый раз наблюдается при воссоединении пары, служит именно для предотвращения этой опасности. С таким предположением согласуется и то, что «приветствие» бывает тем более возбужденным и интенсивным, чем продолжительнее была разлука.

Наш человеческий смех в своей первоначальной форме тоже был, вероятно, церемонией умиротворения или приветствия. Улыбка и смех, несомненно, соответствуют разным степеням интенсивности одной и той же формы поведения, т. е. представляют собой реакции разной степени на качественно одно и то же специфическое возбуждение. У наших ближайших родственников – шимпанзе и гориллы – нет, к сожалению, приветственной мимики, которая по форме и функции соответствовала бы смеху, но она есть у многих макак, которые в качестве жеста умиротворения скалят зубы и вперемежку с этим, чмокая губами, крутят головой из стороны в сторону, сильно прижимая уши. Как ни странно, у некоторых дальневосточных народов при приветственной улыбке поступают точно так же. Но что всего интереснее – при интенсивной улыбке там держат голову таким образом, что лицо обращено не прямо к тому, кого приветствуют, а в сторону, мимо него. С функциональной точки зрения совершенно безразлично, какая часть формы ритуала заложена в генах, а какая закреплена культурной традицией учтивости.

Во всяком случае, заманчиво считать приветственную улыбку церемонией умиротворения, возникшей, подобно триумфальному крику гусей, путем ритуализации переориентированной угрозы. При взгляде на обращенный мимо собеседника дружелюбный оскал учтивого японца появляется искушение с этим согласиться.

В пользу такого допущения говорит и то, что при аффектированном, пылком приветствии двух друзей их улыбки внезапно переходят в громкий смех, который им самим кажется странно не соответствующим их чувствам, когда при встрече после долгой разлуки он неожиданно прорывается откуда-то из вегетативных глубин. Объективный исследователь поведения не может не уподобить такое поведение вновь встретившихся людей гусиному триумфальному крику.

Во многих отношениях аналогичны и запускающие ситуации. Если несколько простодушных людей – например, маленьких детей – вместе высмеивают кого-то другого или других, не принадлежащих к их группе, то в этой реакции, точно так же как в других переориентированных жестах умиротворения, содержится изрядная доля агрессии, направленной вовне, на не входящих в группу. Смех, возникающий при внезапной разрядке какой-либо конфликтной ситуации, который очень трудно было бы истолковать иначе, также имеет аналоги в жестах умиротворения и приветствия многих животных. Собаки, гуси и, вероятно, многие другие животные разражаются бурными приветствиями, когда происходит внезапная разрядка мучительного конфликта. Понаблюдав за собой, я могу с уверенностью утверждать, что общий смех не только действует как чрезвычайно сильное средство отвода агрессии, но и доставляет весьма ощутимое чувство социального единения.

Исходной, а во многих случаях даже главной функцией каждого из этих ритуалов может быть просто предотвращение борьбы. Но даже на сравнительно низкой ступени развития, как показывает, например, рэбрэб-болтовня у кряквы, эти ритуалы уже достаточно автономны для того, чтобы превратиться в самоцель. Когда селезень кряквы, непрерывно издавая свой протяжный односложный призыв: «рэээб»… «рээб»… «рэээб», – ищет свою подругу и когда, найдя ее наконец, впадает в настоящий экстаз рэбрэб-болтовни, задирая клюв и подставляя затылок, то наблюдателю трудно удержаться от субъективирующего толкования: что он ужасно радуется, обретя ее, и что его напряженные поиски были в значительной мере мотивированы «аппетенцией» к церемонии приветствия. При более высокоритуализованных формах собственно триумфального крика, какие мы находим у пеганок и тем более у настоящих гусей, это впечатление настолько усиливается, что возникает искушение не брать слово «приветствие» в кавычки.

Вероятно, у всех настоящих уток, а также у чомги, которая больше всех прочих родственных видов похожа на них в отношении триумфального крика, соответственно рэбрэб-болтовни, эта церемония имеет и вторую функцию, при которой церемонию умиротворения выполняет только самец, а самка натравливает его, как описано на с. 84–85. Тонкий анализ мотиваций приводит к заключению, что в этом случае самец, направляющий свои угрожающие жесты в сторону соседнего самца того же вида, в глубине души агрессивен по отношению к своей самке, тогда как она действительно испытывает агрессивность по отношению к чужаку, но не к своему супругу. Этот ритуал, скомбинированный из переориентированной угрозы самца и натравливания самки, функционально совершенно аналогичен триумфальному крику гусей, при котором партнеры всего лишь делают вид, что угрожают друг другу. В особенно красивую церемонию он развился – несомненно, независимо – у европейской свиязи и у чомги. Интересно, что у чилийской свиязи, напротив, возникла столь же высокоспециализированная церемония, подобная триумфальному крику, при которой переориентированную угрозу выполняют оба супруга, как у настоящих гусей и большинства крупных пеганок. Самка чилийской свиязи носит роскошный мужской наряд с переливчато-зеленой головой и яркой красно-коричневой грудью; это единственный случай такого рода у настоящих уток.

У огарей, нильских гусей и многих родственных видов самка выполняет аналогичные движения натравливания, но самец чаще реагирует на них не ритуализованной угрозой мимо своей супруги, а настоящим нападением на указанного ею враждебного соседа. Лишь если тот побежден или, по крайней мере, схватка не окончилась сокрушительным поражением пары, начинается несмолкаемый триумфальный крик. У многих видов – оринокского гуся, андского гуся и др. – этот крик не только слагается в очень странную звуковую картину, потому что голоса самца и самки звучат по-разному, но и превращается в забавнейший спектакль из-за чрезвычайно утрированных жестов. Мой фильм о впечатляющей победе пары андских гусей над моим другом Нико Тинбергеном – настоящий триумф смеха. Начинается он с того, что самка натравливает своего супруга на знаменитого этолога коротким ложным выпадом в его сторону; постепенно входя в раж, гусак начинает, наконец, нападать в самом деле и затем приходит в такую ярость и так свирепо бьет ороговелым сгибом крыла, что бегство Нико в конце выглядит весьма убедительно – его ноги и руки, которыми он отбивался от гусака, были так избиты и исклеваны, что на них не осталось живого места от синяков. После исчезновения врага-человека начинается нескончаемая триумфальная церемония, изобилующая слишком человеческими выражениями эмоций и потому в самом деле очень смешная.

Еще сильнее, чем у других видов пеганок, самка североафриканского нильского гуся натравливает своего самца на всех собратьев по виду, до каких только можно добраться, а если их нет, то, увы, и на птиц других видов, к великому огорчению владельцев зоопарков, которым приходится лишать этих красавцев возможности летать и попарно изолировать их. Самка нильского гуся следит за всеми схватками супруга с интересом профессионального спортивного судьи, но никогда не помогает ему, как иногда поступают серые гусыни и всегда – самки цихлид; более того, если ее супруг окажется в проигрыше, она всегда готова с развевающимся знаменем перейти к победителю.

Такое поведение должно сильно влиять на половой отбор, поскольку премия отбора назначается за максимальную боеспособность и воинственность самца. Это снова наталкивает на мысль, уже занимавшую нас в конце 3-й главы. Возможно и даже вероятно, что драчливость нильских гусей, которая часто кажется наблюдателю просто сумасшедшей, является следствием внутривидового отбора и не имеет большого значения для сохранения вида. Такая возможность вызывает у нас известную тревогу, потому что, как мы еще увидим в дальнейшем, подобные соображения касаются и эволюционного развития инстинкта агрессии у человека.

Кстати, нильский гусь принадлежит к тем немногим видам, у которых триумфальный крик в функции церемонии умиротворения может не сработать. Если две пары злятся друг на друга, будучи разделены прозрачной, но непроницаемой сеткой, и все больше приходят в бешенство, то не так уж редко случается, что вдруг, как по команде, супруги каждой пары обращаются друг к другу и затевают свирепую драку между собой. С большой вероятностью можно добиться того же, подсадив к паре в вольер «мальчика для битья» того же вида, а затем, когда избиение будет в разгаре, по возможности незаметно убрав его. Тогда пара сначала впадает в экстаз триумфального крика, который становится все более и более буйным и все меньше отличается от неритуализованной угрозы, а затем любящие супруги внезапно хватают друг друга за шиворот, и начинается ожесточенное сражение. Как правило, оно завершается победой самца, поскольку он заметно крупнее и сильнее самки. Но я никогда не слыхал, чтобы накопление агрессии, не растраченной из-за долгого отсутствия «злого соседа», привело у них к убийству супруга, как бывает – о чем мы уже знаем – у некоторых цихлид.

Тем не менее и у нильских гусей, и у видов рода Tadorna важнейшей функцией триумфального крика является функция громоотвода. Он используется прежде всего тогда, когда надвигается гроза, т. е. когда и внутреннее состояние животных, и внешняя стимулирующая ситуация пробуждают внутривидовую агрессию. Хотя у этих видов – особенно у нашей европейской чомги – триумфальный крик сопровождается высокодифференцированными, балетно преувеличенными движениями, он у них не настолько свободен от первоначальных побуждений, лежащих в основе конфликта, как, скажем, описанное выше «приветствие» у многих настоящих уток, менее развитое по форме. Совершенно очевидно, что у чомги триумфальный крик все еще черпает свою энергию по большей части из первоначальных побуждений, конфликт которых некогда дал начало переориентированному действию; он всегда остается связанным как с наличием настоящей агрессивности, готовой проявиться в любой момент, так и с факторами, ей противодействующими. Поэтому у названных видов эта церемония подвержена сильным сезонным колебаниям: в период размножения она наиболее интенсивна, а в спокойные периоды ослабевает. У молодых птиц до наступления половой зрелости она, разумеется, полностью отсутствует.

У серых гусей и, пожалуй, даже у всех настоящих гусей дело обстоит совсем иначе. Прежде всего, у них триумфальный крик уже не является исключительно делом супружеской пары; он стал союзом, объединяющим не только пары, но и всю семью и даже вообще любые группы тесно сдружившихся птиц. Эта церемония стала почти независимой или совершенно независимой от половых побуждений; она выполняется на протяжении всего года и свойственна даже совсем маленьким птенцам.

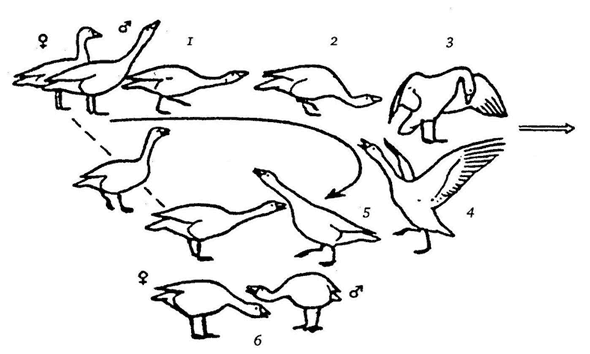

Последовательность движений здесь длиннее и сложнее, чем во всех описанных до сих пор ритуалах умиротворения. В то время как у цихлид, а часто и у пеганок агрессия, которая отводится от партнера церемонией приветствия, ведет к последующему нападению на враждебного соседа, у гусей в ритуализованной последовательности движений такое нападение предшествует сердечному приветствию. Иными словами, типичная схема триумфального крика состоит в том, что один из партнеров – как правило, сильнейший член группы, поэтому в паре это всегда гусак – нападает на действительного или воображаемого противника, сражается с ним, а затем, после более или менее убедительной победы, с громким приветствием возвращается к своим. От этого типичного случая, схематически изображенного на рисунке Хельгой Фишер, происходит и название триумфального крика.

Временна́я последовательность нападения и приветствия достаточно ритуализована для того, чтобы при высокой интенсивности возбуждения пробивать себе дорогу как целостная церемония даже тогда, когда для настоящей агрессии нет никакого повода. В этом случае нападение превращается в имитацию атаки в сторону какого-нибудь стоящего поблизости безобидного гусенка или вообще в пустоту под громкие фанфары так называемого «грохота» (Rollen) – сдавленного хриплого трубного звука, сопровождающего этот первый акт церемонии триумфального крика. Тем не менее, хотя при благоприятных условиях возможно «грохочущее нападение», обусловленное только автономными мотивами ритуала, его запуск значительно облегчается, если гусак оказывается в ситуации, действительно запускающей его агрессивность. Как показывает детальный анализ мотиваций, грохот возникает чаще всего тогда, когда птица находится в конфликте между нападением и страхом, с одной стороны, и социальными обязательствами – с другой. Союз, связывающий гусака с супругой и детьми, удерживает его на месте и не позволяет бежать, даже если противник вызывает в нем не только агрессивность, но и сильное стремление к бегству. В этом случае он попадает в такое же положение, как загнанная в угол крыса, и та героическая на вид храбрость, с какой отец семейства сам бросается на превосходящего противника, – это мужество отчаяния, т. е. критическая реакция, с которой мы познакомились на с. 48.

Вторая фаза триумфального крика – поворот к партнеру с тихим гоготанием – по форме движения совершенно аналогична жесту угрозы и отличается от него лишь небольшим отклонением направления под воздействием ритуально закрепленной переориентации. Однако эта «угроза» мимо друга при нормальных обстоятельствах содержит уже очень мало агрессивной мотивации или вовсе ее не содержит, а вызывается только автономным побуждением самого ритуала – особым инстинктом, который мы вправе назвать социальным.

Свободная от агрессии нежность гогочущего приветствия существенно усиливается воздействием контраста. Гусак уже основательно разрядил заряд агрессии во время ложной атаки и грохота, и теперь, когда он внезапно отвернулся от противника и обратился к любимой семье, настроение у него резко меняется, а эта перемена в соответствии с известными физиологическими и психологическими закономерностями толкает маятник в сторону, противоположную агрессии. Если собственная мотивация церемонии слаба, то в приветственном гоготании может содержаться несколько большая доля агрессивного побуждения. При определенных условиях, которые мы рассмотрим позже, церемония приветствия может претерпеть «регресс», т. е. вернуться на более раннюю стадию эволюционного развития, причем в нее может войти и подлинная агрессия.

Поскольку жесты приветствия и угрозы почти одинаковы, эту редкую и не совсем нормальную примесь побуждения к нападению в самом движении как таковом очень трудно заметить. Насколько похожи эти дружелюбные жесты на старую мимику угрозы, несмотря на коренное различие мотиваций, видно из того, что их можно перепутать. Незначительное отклонение направления хорошо видно спереди, т. е. адресату выразительного движения; в профиль оно совершенно незаметно, и не только наблюдателю-человеку, но и другому дикому гусю. Весной, когда семейные связи постепенно ослабевают и молодые гусаки начинают искать себе невест, часто случается, что один из братьев еще связан с другим семейным триумфальным криком, но уже стремится делать брачные предложения какой-нибудь чужой юной гусыне, состоящие отнюдь не в приглашении к спариванию, а в том, что он нападает на чужих гусей, а затем спешит с приветствием к своей избраннице. Если его верный брат видит это сбоку, он, как правило, принимает сватовство за желание напасть на чужую молодую гусыню; а поскольку все самцы в группе триумфального крика мужественно стоят друг за друга в борьбе, он яростно бросается на будущую невесту своего брата и грубейшим образом ее колотит, не испытывая к ней при этом никаких чувств – с такой интенсивностью, которая вполне соответствовала бы выразительному движению брата, если бы он не приветствовал, а угрожал. Когда самка в испуге убегает, жених оказывается в величайшем смущении. Я отнюдь не приписываю здесь гусям человеческих качеств: объективной физиологической основой смущения всегда является конфликт противоречащих друг другу побуждений, а наш молодой гусак, несомненно, находится именно в таком состоянии. У молодого серого гуся чрезвычайно сильно стремление защищать избранную им самку, но столь же силен и запрет напасть на брата, который в это время еще является его сотоварищем по братскому триумфальному крику. Насколько непреодолим этот запрет, мы еще покажем в дальнейшем на впечатляющих примерах.

Если триумфальный крик и содержит сколько-нибудь существенный заряд агрессии по отношению к партнеру, то лишь в первой, «грохочущей» фазе; в гогочущем приветствии она уже заведомо отсутствует. Поэтому – также и по мнению Хельги Фишер – это приветствие, безусловно, уже не имеет функции умиротворения. Хотя оно «еще» в точности копирует символическую форму переориентированной угрозы, между партнерами, несомненно, не существует настолько сильной агрессивности, чтобы она нуждалась в отведении.

Лишь на одной, ясно выделяемой и быстро проходящей стадии индивидуального развития первоначальные побуждения, лежащие в основе переориентирования, ясно видны и в приветствии. Впрочем, индивидуальное развитие триумфального крика у серых гусей – также детально изученное Хельгой Фишер – никоим образом не является репродукцией его эволюционного становления; пределы применимости правила повторения нельзя переоценивать. Новорожденный гусь, который еще не может ни ходить, ни стоять, ни есть, уже способен вытягивать шейку вперед, сопровождая это тоненьким фальцетным «гоготанием». Сначала это двусложный звук, в точности как «рэбрэб» или соответствующий писк утят. Уже через несколько часов он превращается в многосложное «вививи», по ритму точно соответствующее приветственному гоготанию взрослых гусей. Вытягивание шеи и «вивиканье», несомненно, являются первой ступенью, из которой при взрослении гуся развиваются как выразительные движения угрозы, так и важнейшая вторая фаза триумфального крика. Из сравнительного исследования эволюции мы знаем, что в ее ходе приветствие, без сомнения, произошло из угрозы посредством переориентирования и ритуализации. Однако в индивидуальном развитии такой же по форме жест вначале означает приветствие. Когда гусенок только что совершил тяжелую и небезопасную работу, вылупившись из яйца, и лежит мокрым комочком несчастья с бессильно вытянутой шейкой, у него есть одна-единственная реакция, которую можно сразу вызвать. Если наклониться над ним и издать несколько звуков, приблизительно подражая голосу гусей, он с трудом поднимает качающуюся головку, вытягивает шейку и приветствует. Крохотный гусенок ничего другого еще не может, но уже приветствует свое социальное окружение!

Как по своему смыслу в качестве выразительного движения, так и по своему отношению к стимулирующей ситуации вытягивание шейки и шепот у серых гусят точно соответствуют приветствию, а не угрожающему жесту взрослых. Но, как ни странно, по своей первоначальной форме это поведение похоже именно на угрозу, так как характерное отклонение вытянутой шеи в сторону от партнера у совсем маленьких гусят отсутствует. Изменяется это только через несколько недель, когда сквозь пух видны уже настоящие перья. К этому времени птенцы становятся заметно агрессивнее по отношению к гусятам того же возраста из других семей: наступают на них с шипением, вытянув шею, и пытаются щипать. Но поскольку при таких потасовках детских семейных команд жесты приветствия и угрозы еще совершенно одинаковы, понятно, что часто происходят недоразумения – кто-то из братьев и сестер щиплет своего. В этой особой ситуации впервые в онтогенезе становится видна ритуализованная переориентация приветственного движения: гусенок, обиженный кем-то из своих, не щиплется в ответ, а принимается интенсивно шипеть и вытягивает шею, совершенно отчетливо направляя ее мимо обидчика, причем под менее острым углом, чем позднее при полностью созревшей церемонии. Тормозящее агрессию действие этого жеста видно очень ясно: только что нападавший братец или сестрица тотчас же отстает и, в свою очередь, переходит к приветствию, направленному мимо. Фаза развития, за время которой триумфальный крик приобретает столь заметное умиротворяющее действие, длится всего несколько дней. Ритуализованная переориентация вступает в игру сразу и впредь, за редкими исключениями, предотвращает любые недоразумения. Кроме того, с окончательным созреванием ритуализованной церемонии приветствие подпадает под власть автономного социального инстинкта и уже не содержит агрессии к партнеру или содержит ее так мало, что больше нет нужды в специальном механизме, который тормозил бы нападение на него. В дальнейшем единственная функция триумфального крика состоит в том, чтобы служить связью, сплачивающей членов семьи.

Примечательно, что группа, объединенная триумфальным криком, является замкнутой. Только что вылупившийся птенец пользуется правом на членство в группе по рождению и принимается «не глядя», даже если он вовсе не гусь, а подсунутый ради эксперимента подкидыш, например мускусная утка. Уже через несколько дней родители узнают своих детей; дети тоже узнают родителей и с этих пор уже не проявляют готовности к триумфальному крику с другими гусями.

Если поставить довольно жестокий эксперимент, перенеся гусенка в чужую семью, то бедный ребенок принимается в новое сообщество триумфального крика тем труднее, чем позже его вырвали из родного семейного союза. Малыш боится чужих, и чем больше он выказывает страх, тем больше они расположены на него набрасываться.

Трогательна детская доверчивость, с которой совсем неопытный, только что вылупившийся гусенок вышептывает предложение дружбы – свой едва слышный триумфальный писк – первому приблизившемуся к нему существу «в предположении», что это один из его родителей.

Но совершенно чужому серый гусь предлагает триумфальный крик, а вместе с ним вечную любовь и дружбу, в одной-единственной жизненной ситуации: когда темпераментный юноша внезапно влюбляется в чужую девушку – без всяких кавычек! Эти первые предложения совпадают по времени с моментом, когда прошлогодние дети должны уходить от родителей, которые собираются выводить новое потомство. Семейные узы при этом по необходимости ослабляются, но никогда не рвутся совсем.

У гусей триумфальный крик еще сильнее связан с личным знакомством, чем у описанных выше утиных. Утки тоже «болтают» лишь с определенными, знакомыми товарищами; однако у них узы, связывающие участников этой церемонии, не так прочны, и добиться принадлежности к группе у них не так трудно, как у гусей. Бывает, что гусю, вновь прилетевшему в колонию или купленному владельцем прирученных гусей, требуются буквально годы, чтобы быть принятым в группу совместного триумфального крика.

Чужому легче приобрести членство в группе триумфального крика окольным путем – если у него внезапно возникнет любовь с кем-то из ее членов и они образуют семью. За исключением двух особых случаев – возникновения любви и принадлежности к семье по праву рождения, – триумфальный крик тем интенсивнее, а союз, которым он связывает их участников, тем прочнее, чем дольше птицы знают друг друга. При прочих равных условиях можно утверждать, что сила связи триумфального крика пропорциональна степени знакомства партнеров. Можно, однако, сказать, несколько утрируя, что связь триумфального крика возникает всегда, когда степень знакомства и доверия между двумя или несколькими гусями становится достаточно высокой.

Когда ранней весной старые гусиные пары собираются высиживать птенцов, а многие молодые гуси, годовалые и двухгодовалые, влюбляются, всегда остается значительное число «не приглашенных на танец» – не имеющих пары гусей самого разного возраста, которые эротически не заняты, и они всегда объединяются в большие или меньшие группы. Обычно мы для краткости называем эти группы бездетными (Nichtbrüter). Это выражение неточно, так как многие молодые гуси, уже образовавшие прочные пары, тоже еще не высиживают птенцов. В таких бездетных группах могут возникать по-настоящему прочные союзы триумфального крика, не имеющие ничего общего с сексуальностью. Иногда, если обстоятельства принуждают двух одиноких гусей к общению друг с другом, может случайно возникнуть бездетное содружество самца и самки. Именно это произошло в нынешнем году, когда одна старая овдовевшая гусыня вернулась из нашей дочерней колонии на озере Аммерзее и соединилась со вдовцом, жившим в Зеевизене, чья супруга скончалась незадолго до того по неизвестной причине. Я думал, что начинается образование новой пары, но Хельга Фишер с самого начала была убеждена, что мы имеем дело всего лишь с типичным бездетным триумфальным криком, который может подчас связать и взрослого самца с такой же самкой. Ведь бывает же, вопреки распространенному мнению, настоящая дружба между мужчиной и женщиной, не имеющая ничего общего с влюбленностью. Впрочем, из такой дружбы легко может возникнуть любовь – и у гусей тоже. Существует трюк, давно известный тем, кто разводит диких гусей: двух гусей, которых хотят спарить, помещают вместе в другой зоопарк или другую колонию водоплавающих птиц. Там их обоих не любят, как «втируш», и им приходится довольствоваться обществом друг друга. Таким образом можно по меньшей мере добиться возникновения бездетного триумфального крика и надеяться, что из него получится пара. Однако в моем опыте было много случаев, когда такие вынужденные связи сразу разрушались при возвращении в прежнее окружение.

Связь между триумфальным криком и сексуальностью, т. е. собственно инстинктом копуляции, не так легко проследить. Во всяком случае, эта связь слаба, и все непосредственно половое играет в жизни диких гусей незначительную роль. Пару гусей соединяет на всю жизнь именно триумфальный крик, а не половые отношения супругов. Наличие сильной связи триумфального крика между двумя индивидами «прокладывает путь» к половой связи, т. е. в какой-то степени способствует ее возникновению. Если два гуся – это могут быть и два гусака – очень долго связаны союзом этой церемонии, то в конце концов они, как правило, пытаются совокупляться. Напротив, половые отношения, часто возникающие уже у годовалых птиц задолго до того, как они становятся способными к размножению, по-видимому, никак не благоприятствуют развитию союза триумфального крика. Если две молодые птицы постоянно совокупляются, это еще не дает оснований предсказать возникновение пары.

Напротив, достаточно малейшего намека на предложение триумфального крика со стороны молодого гусака, если только он находит ответ у самки, чтобы предсказать, что из этих двоих со значительной вероятностью сложится прочная пара. Такие нежные отношения, в которых сексуальные реакции вообще не играют никакой роли, к концу лета или к началу осени кажутся совершенно исчезнувшими; но когда молодые гуси, вступая во вторую весну своей жизни, начинают серьезное ухаживание, они поразительно часто находят свою прошлогоднюю первую любовь. Слабые и в некотором смысле односторонние отношения, существующие у гусей между триумфальным криком и копуляцией, в значительной степени аналогичны отношениям между любовью и грубосексуальными реакциями у людей. Чистейшая любовь ведет через нежнейшую нежность к физическому сближению, которое при этом вовсе не рассматривается как нечто существенное для союза, между тем как сильнейшие стимулирующие ситуации и партнеры, возбуждающие сильное сексуальное влечение, далеко не всегда вызывают пылкую влюбленность. У серых гусей эти две функциональные сферы могут быть – так же, как и у людей – полностью разделены и независимы друг от друга, хотя «в норме» для выполнения задачи сохранения вида они, несомненно, должны быть связаны между собой и относиться к одному и тому же индивиду.

Понятие «нормального» – одно из самых трудноопределимых во всей биологии; но в то же время оно, к сожалению, столь же необходимо, как и противоположное ему понятие патологического. Мой друг Бернгард Гелльман имел обыкновение, сталкиваясь с чем-нибудь особенно причудливым или необъяснимым в строении или поведении какого-либо животного, задавать наивный с виду вопрос: «Входило ли это в намерения Конструктора?» В самом деле, единственная возможность охарактеризовать «нормальную» структуру состоит в том, чтобы установить, что это та самая структура, которая должна была выработаться под селекционным давлением ее видосохраняющей функции именно в этой и ни в какой другой форме. К несчастью, это определение оставляет в стороне все то, что развилось так, а не иначе по чистой случайности, но вовсе не обязательно подпадает под понятие ненормального, то есть патологического. Однако мы понимаем под «нормальным» отнюдь не среднее, полученное из всех наблюдавшихся случаев; скорее это выработанный эволюцией тип, который, по понятным причинам, осуществляется в чистом виде редко или никогда не осуществляется. Тем не менее эта чисто идеальная конструкция необходима, чтобы на ее фоне выделялись нарушения и отклонения. В учебнике зоологии приходится описывать в качестве представителя вида какую-то совершенную, идеальную бабочку, которая в точности в этой форме не встречается нигде и никогда, потому что все экземпляры, какие можно найти в коллекциях, имеют те или иные неправильности или повреждения, у всех разные. Точно так же мы не можем обойтись без столь же «идеальной» конструкции нормального поведения серого гуся или другого вида животных, которое осуществлялось бы, если бы не было никаких помех, и которое встречается не чаще, чем безупречный тип бабочки. Люди, одаренные хорошей способностью к восприятию образов, непосредственно видят идеальный вид структуры или поведения; иными словами, они в состоянии отделить существенные черты типа от фона случайных мелких несовершенств. Когда мой учитель Оскар Гейнрот в своей классической работе 1910 года о семействе утиных описал пожизненную и безусловную супружескую верность серых гусей как их «нормальное» поведение, он совершенно правильно абстрагировал свободный от нарушений идеальный тип, хотя и не мог в действительности наблюдать его в полном объеме уже потому, что гуси могут жить более полувека, а их супружеская жизнь всего на два года короче. Тем не менее его заключение верно, и указанный им тип столь же необходим для описания и анализа поведения, сколь бесполезна была бы средняя норма, выведенная из множества единичных случаев. Когда я недавно, незадолго до того как начал писать эту главу, прорабатывал вместе с Хельгой Фишер ее гусиные протоколы, то, несмотря на все вышеуказанные соображения, был несколько разочарован, увидев, что описанный моим учителем нормальный случай абсолютной «верности до гроба» среди великого множества наших гусей оказался сравнительно редким. Тогда Хельга, возмутившись моим разочарованием, произнесла бессмертные слова: «Не понимаю, чего ты хочешь. Гуси, в конце концов, тоже всего лишь люди».

У диких гусей, в том числе, как доказано, и у живущих на воле, встречаются весьма далеко заходящие отклонения супружеского и социального поведения от нормы. Одно из них, очень частое, особенно интересно потому, что у гусей оно, как это ни поразительно, не вредит, а способствует сохранению вида, хотя во многих человеческих культурах сурово осуждается. Я имею в виду связь между двумя самцами. Ни во внешнем облике, ни в поведении полов у гусей нет резких, качественных различий. Единственный ритуал при образовании пары – так называемый изгиб шеи, – который у разных полов существенно различен, выполняется лишь в случае, когда будущие партнеры не были раньше знакомы и потому несколько побаиваются друг друга. Если этот ритуал пропущен, то не исключена возможность, что гусак обратит предложение триумфального крика не к самке, а к другому самцу. Это случается особенно часто – но вовсе не исключительно – тогда, когда все гуси очень близко знают друг друга из-за тесного содержания в неволе. Пока мое отделение Института физиологии поведения имени Макса Планка располагалось в Бульдерне, в Вестфалии, где нам приходилось держать всех наших водоплавающих птиц на одном сравнительно небольшом пруду, это бывало настолько часто, что мы долгое время ошибочно полагали, будто серые гуси находят партнеров другого пола только путем проб и ошибок. Лишь много позже мы обнаружили функцию церемонии изгиба шеи, в подробности которой здесь не стоит вдаваться.

Когда такой молодой гусак предлагает свой триумфальный крик другому самцу и тот соглашается, каждый из них приобретает гораздо лучшего партнера и товарища – в том, что касается одной данной функциональной сферы, – чем мог бы найти в самке. Так как внутривидовая агрессия у гусаков намного сильнее, чем у гусынь, то и склонность к триумфальному крику сильнее, и каждый из двух друзей воодушевляет другого на смелые деяния. Поскольку ни одна разнополая пара не в состоянии им противостоять, такая пара гусаков приобретает очень высокое, если не наивысшее положение в ранговом порядке своей колонии. Они хранят пожизненную верность друг другу, во всяком случае, не в меньшей степени, чем разнополые пары. Когда мы разлучили нашу старейшую пару гусаков – Макса и Копфшлица, – сослав Макса в нашу дочернюю колонию серых гусей на озере Ампер-Штаузее под Фюрстенфельдбруком, оба они после года траура образовали пары с гусынями и успешно вырастили птенцов. Но когда мы вернули Макса на Эссзее без супруги и детей, которых не смогли поймать, то Копфшлиц мгновенно бросил жену и детей и вернулся к нему. Супруга Копфшлица и его сыновья, как ни странно, поняли ситуацию, по-видимому, совершенно верно и пытались прогнать Макса яростными атаками, но это им не удалось. Сегодня два гусака держатся, как прежде, вместе, а покинутая супруга Копфшлица печально плетется за ними следом на приличном расстоянии.

Понятие, связываемое обычно со словом «гомосексуальность», определено очень широко и очень плохо. «Гомосексуалист» – это и одетый в женское платье накрашенный юноша в притоне, и герой греческих мифов, хотя первый из них приближается в своем поведении к противоположному полу, а второй во всем, что касается поступков, – настоящий супермен и отклоняется от нормы лишь в выборе объектов половой активности. В эту последнюю категорию попадают и наши «гомосексуальные» гусаки. Заблуждение им «простительнее», чем Ахиллу и Патроклу, потому что мужской и женский пол у гусей различаются меньше, чем у людей. Кроме того, их поведение гораздо менее «животное», чем у большинства людей-гомосексуалистов, поскольку они никогда не совокупляются и не производят замещающих действий или делают это в крайне редких, исключительных случаях. Правда, весной можно видеть, как они торжественно исполняют церемонию прелюдии к совокуплению – то прекрасное и грациозное погружение шеи в воду, которое видел у лебедей и прославил в стихах поэт Гельдерлин. Когда после этого ритуала они намереваются перейти к копуляции, то, естественно, каждый пытается взобраться на другого и не думает распластаться на воде на манер самки. Когда дело заходит в тупик, они слегка сердятся друг на друга, но затем оставляют свои попытки без особого возмущения или разочарования. Каждый из них в какой-то степени видит в другом свою жену, но если она несколько фригидна и не хочет отдаваться, это не наносит сколько-нибудь заметного ущерба их великой любви. В течение весны гусаки постепенно привыкают к тому, что копуляция у них не получается, и больше не пытаются совокупляться; однако интересно, что за зиму они успевают об этом забыть и следующей весной с новой надеждой стараются взобраться друг на друга.

Часто, хотя и не всегда, сексуальные побуждения таких гусаков, связанных друг с другом триумфальным криком, находят выход в другом направлении. Эти гусаки оказываются необыкновенно притягательными для одиноких самок, что объясняется, вероятно, высоким рангом, который они приобретают благодаря объединенной боевой мощи. Во всяком случае, рано или поздно находится гусыня, которая следует на почтительном расстоянии за обоими героями, но, как показывают детальные наблюдения и последующий ход событий, влюблена в одного из них. Поначалу такая девушка стоит или соответственно плавает рядом, как бедная «неприглашенная», когда гусаки предпринимают свои безуспешные попытки копуляции, но рано или поздно изобретает хитрость и быстро втискивается между двумя самцами в позе готовности в тот момент, когда ее избранник пытается взобраться на другого. При этом она всегда предлагает себя одному и тому же гусаку! Как правило, он взбирается на нее, однако тотчас же после этого так же неизменно поворачивается к другу и выполняет перед ним заключительную церемонию спаривания: «Но думал-то я при этом о тебе!» Нередко и второй гусак участвует в этой заключительной церемонии по всем правилам. В одном из запротоколированных случаев гусыня обычно не следовала повсюду за обоими гусаками, а около полудня, когда у гусей особенно сильно половое возбуждение, ждала своего возлюбленного в определенном углу пруда; он приплывал к ней второпях и сразу после копуляции летел обратно через весь пруд к своему другу, чтобы исполнить с ним эпилог спаривания. Это выглядело как крайнее недружелюбие по отношению к даме, но она не казалась «оскорбленной».

Для гусака такая половая связь может постепенно превратиться в «любимую привычку», а гусыня и без того с самого начала втайне готова была присоединить свой голос к его триумфальному крику. По мере упрочения знакомства расстояние, на котором гусыня следует за парой самцов, уменьшается; другой гусак, который с ней не совокупляется, тоже все больше привыкает к ней. Затем она очень постепенно начинает принимать участие в триумфальном крике друзей – сначала робко, потом со все возрастающей уверенностью, – и они все больше и больше привыкают к ее постоянному присутствию. Так, обходным путем, благодаря долгому знакомству, самка превращается из более или менее нежеланного «довеска» к одному из гусаков в почти полноправного члена сообщества триумфального крика, а через очень долгое время даже в совершенно равноправного.

Этот длительный процесс может быть иногда сокращен благодаря одному чрезвычайному событию: если гусыне, вначале ни от кого не получающей помощи в защите гнездового участка, удастся одной отвоевать место для гнезда и сесть на яйца. Тогда может случиться, что гусаки обнаружат ее во время насиживания или после появления птенцов и «примут в семью». Строго говоря, они усыновляют выводок гусят и мирятся с тем, что у них есть мать, присоединяющая свой голос, когда они триумфально кричат со своими приемными детьми, которые в действительности являются отпрысками одного из них. Стоять на страже у гнезда и водить за собой детей – это, как писал еще Гейнрот, поистине вершины жизни гусака; эти действия намного больше нагружены эмоциями и аффектами, чем прелюдия к копуляции и она сама. Поэтому они гораздо сильнее способствуют установлению более тесного знакомства и образованию общего союза триумфального крика. И каким бы путем это ни происходило, в конце концов, т. е. через несколько лет, возникает настоящий брак втроем, – также и в том отношении, что рано или поздно второй гусак тоже начинает совокупляться с гусыней, и все три птицы вместе исполняют церемонию спаривания. Самое замечательное в этих тройственных союзах (а мы имели возможность наблюдать целый ряд таких случаев) – их биологический успех: они постоянно держатся на самой вершине рангового порядка в своей колонии, никогда не изгоняются из своего гнездового участка и из года в год выращивают многочисленное потомство. Таким образом, «гомосексуальный» союз триумфального крика между двумя гусаками никак нельзя считать чем-то патологическим – тем более что он встречается и у гусей, живущих на воле: Питер Скотт наблюдал у диких короткоклювых гусей в Исландии значительный процент семей, состоявших из двух самцов и одной самки. Биологическое преимущество, вытекающее из удвоения оборонной мощи отцов, было там еще более явным, чем у наших гусей, в значительной степени защищенных от хищников.

Теперь, после подробного рассказа о том, каким образом в замкнутое сообщество триумфального крика благодаря долгому знакомству может быть принят новый член, остается описать стремительное, подобное взрыву возникновение союза, в мгновение ока связывающего двух индивидов навсегда. Мы говорим в этом случае – без всяких кавычек, – что они влюбились друг в друга. Внезапность этого события наглядно передается английским выражением «falling in love» и немецким «sich verknallen», которого я не люблю из-за его вульгарности.

У самок и у очень молодых самцов из-за некоторой «стыдливой» сдержанности изменение поведения не так бросается в глаза, как у взрослых гусаков, хотя оно отнюдь не менее глубокое и ведет к не менее важным результатам – скорее наоборот. Зрелый же самец оповещает о своей новой любви фанфарами и литаврами. Просто невероятно, насколько может внешне измениться животное, не располагающее ни ярким брачным нарядом, как костистые рыбы, у которых он при таком состоянии начинает сверкать, ни пышными перьями, как павлины и многие другие птицы, демонстрирующие их при сватовстве. Иногда я буквально не узнавал хорошо знакомого гусака, только что «впавшего в любовь». Мышечный тонус у него повышен, что создает энергичную, напряженную осанку, изменяющую общие очертания птицы; каждое движение производится с преувеличенной затратой сил; взлет, на который в другом состоянии трудно «решиться», влюбленному так легок, словно он колибри; крошечные расстояния, которые каждый благоразумный гусь прошел бы пешком, он пролетает, чтобы шумно, с триумфальным криком обрушиться возле обожаемой. Ему нравится разгоняться и тормозить, точь-в-точь как подростку на мотоцикле, и в поисках ссор, как мы уже видели, он тоже ведет себя очень похожим образом.

Влюбленная юная самка никогда не навязывается своему возлюбленному и никогда не бегает за ним; самое большее – она «как бы случайно» оказывается в тех местах, где он часто бывает. Благосклонна ли она к его сватовству, гусак узнает только по игре ее глаз: она смотрит на его импонирующие жесты не прямо, а «будто бы» куда-то в сторону. На самом деле она смотрит на него, но не поворачивает головы, чтобы не выдать направление взгляда, а следит за ним краешком глаза – в точности как дочери человеческие.

Иногда – как бывает, к сожалению, и у людей – волшебная стрела Амура попадает только в одного. Судя по нашим протоколам, это чаще бывает юноша, чем девушка, хотя здесь возможна ошибка из-за того, что тонкие внешние проявления женской влюбленности и у гусей труднее заметить, чем более явные проявления мужской. У самца сватовство часто оказывается успешным и тогда, когда предмет его любви не отвечает ему таким же чувством, потому что ему дозволено самым настойчивым образом преследовать свою возлюбленную, отгонять с дракой всех других претендентов и безмерным упорством своего постоянного, преисполненного надежды присутствия добиться, чтобы предмет его ухаживания привык к нему и в конце концов присоединил свой голос к его триумфальному крику. Долгая несчастная любовь встречается главным образом тогда, когда ее предмет уже прочно связан с кем-то другим. Гусаки во всех наблюдавшихся случаях такого рода очень скоро отказывались от своих притязаний. Но об одной очень ручной гусыне, которую я сам вырастил, в протоколе значится, что она более четырех лет с неизменной любовью ходила следом за счастливым в браке гусаком. Она всегда «как бы случайно» скромно присутствовала в нескольких метрах от его семьи – и ежегодно доказывала свою верность возлюбленному, а также и его супружескую верность, неоплодотворенной кладкой!

Между верностью в отношении триумфального крика и сексуальной верностью существует своеобразная корреляция, различная у самок и у самцов. В идеальном нормальном случае, когда все ладится и не возникает никаких помех – т. е. когда двое темпераментных, прекрасных, здоровых серых гусей влюбляются друг в друга, вступив в первую весну своей жизни, и ни один из них не собьется с пути, не попадет в зубы к лисе, не погибнет от глистов, не будет сбит ветром на телеграфные провода и т. д., – оба они, скорее всего, будут всю жизнь верны друг другу как в триумфальном крике, так и в половой связи. Если же судьба разрушит первый союз любви, то и гусаку, и гусыне тем легче будет вступить в новый союз триумфального крика, чем раньше произошло несчастье. Но примечательно, что при этом нарушается моногамность копуляции, причем у гусака сильнее, чем у гусыни. Такой самец вполне нормально празднует триумфы с супругой, честно стоит на страже у гнезда, защищает свою семью так же отважно, как любой другой; короче говоря, он во всех отношениях образцовый отец семейства – но иногда совокупляется с другой гусыней. К таким отклонениям он особенно расположен тогда, когда его самки нет поблизости – например, если он находится вдали от гнезда, а она сидит на яйцах. Но если чужая самка приблизится к выводку или к центру их гнездового участка, гусак часто нападает на нее и гонит прочь. Наблюдатели, склонные очеловечивать поведение животных, в таких случаях обвиняют гусака в стремлении сохранить свои «связи» в тайне от супруги – что, разумеется, представляет собой чрезвычайное преувеличение его умственных способностей. В действительности возле семьи или гнезда он реагирует на чужую гусыню так же, как на любого гуся, не принадлежащего к группе, т. е. прогоняет ее, в то время как на нейтральной территории отсутствует реакция защиты семейства, мешающая ему видеть в ней самку. Чужая самка для него лишь партнерша в половом акте. Гусак не проявляет никакой склонности задерживаться возле нее, ходить вместе с ней и тем более защищать ее или ее гнездо. Если ей удается высидеть птенцов, то выращивать своих внебрачных детей ей приходится в одиночку.

Чужая гусыня, со своей стороны, старается осторожно и «как бы случайно» оказываться поближе к другу. Он ее не любит, но она любит его, т. е. с готовностью приняла бы предложение триумфального крика, если бы он его сделал. У самок серых гусей готовность к половому акту гораздо сильнее связана с влюбленностью, чем у самцов; иными словами, хорошо известная диссоциация между союзом любви и сексуальным влечением среди гусей также легче и чаще возникает у мужчин, чем у женщин. Вступить в новую связь, если порвалась прежняя, гусыне тоже гораздо труднее, чем гусаку. В наибольшей степени это относится к ее первому вдовству. Чем чаще она становится вдовой или партнер ее покидает, тем легче ей найти нового партнера, но и тем слабее бывает, как правило, новый союз. Поведение многократно вдовевшей или «разводившейся» гусыни очень сильно отклоняется от типичного. Сексуально более активная, менее заторможенная чопорностью, чем молодая самка, одинаково готовая вступить и в новый союз триумфального крика, и в новую половую связь, такая гусыня становится прототипом «femme fatal». Она напрашивается на серьезное сватовство молодого гусака, который был бы готов к пожизненному союзу, но после недолгого брака делает своего избранника несчастным, бросая его ради нового возлюбленного. Великолепный пример этого – история жизни и браков нашей самой старой серой гусыни Ады; она завершилась поздней «grande passion» и счастливым браком, но такие случаи довольно редки. Протокол Ады читается, как захватывающий роман, но его место в другой книге.

Чем дольше прожила пара в счастливом супружестве и чем ближе был их брак к идеальному случаю, тем труднее, как правило, овдовевшему супругу вступить в новый союз триумфального крика, а самке, как мы уже говорили, еще труднее, чем самцу. Гейнрот описывает случаи, когда овдовевшие гусыни до конца жизни оставались одинокими и не проявляли сексуальной активности. У гусаков мы ничего подобного не наблюдали: поздно овдовевшие сохраняли траур не больше года, а затем начинали время от времени вступать в половые связи, что в конце концов окольным путем приводит к новому правильному союзу триумфального крика. Но исключений из этих правил имеется множество. Мы видели, например, как гусыня, долго прожившая в безукоризненном браке, тотчас же после потери супруга вступила в новый, во всех отношениях полноценный брак, и объяснение, что в прежнем супружестве что-то все же было, вероятно, не в порядке, слишком похоже на petitio principii.

Подобные исключения чрезвычайно редки – настолько, что лучше было бы, может быть, о них умолчать, чтобы верно передать впечатление, производимое прочностью и постоянством союза триумфального крика – причем не в идеализированном нормальном случае, а в статистическом среднем всех наблюдавшихся случаев. Пользуясь игрой слов, можно сказать, что триумфальный крик – это лейтмотив всех мотиваций, определяющих повседневную жизнь диких гусей. Он постоянно звучит едва заметной нотой в обычном голосовом контакте – в том гоготании, которое Сельма Лагерлеф удивительно верно перевела словами: «Я здесь, а где ты?» – несколько усиливаясь при недружелюбной встрече двух семей и полностью исчезая лишь при мирной кормежке на пастбище и в особенности при тревоге, при общем бегстве или при перелете крупной стаи на большое расстояние. Но едва лишь проходит возбуждение, временно подавившее триумфальный крик, как у гусей тотчас же вырывается, в некотором смысле как контрастное явление, быстрое приветственное гоготание, представляющее собой, как мы уже знаем, наименее интенсивную форму триумфального крика. Члены группы, объединенные этим союзом, целый день и при каждом удобном случае, можно сказать, уверяют друг друга: «Мы едины, мы вместе против всех чужих!»

По другим примерам мы уже знаем о замечательной спонтанности инстинктивных действий, об исходящем изнутри стимулировании, интенсивность которого в точности соразмерна «потреблению» соответствующего движения: она тем выше, чем чаще животному приходится это движение выполнять. Мышам нужно грызть, курам – клевать, белкам – прыгать. В нормальных жизненных условиях это им необходимо, чтобы прокормиться. Но и когда в условиях лабораторного плена такой нужды нет, это им так же необходимо – потому что все инстинктивные действия вызываются стимулами, идущими изнутри, а внешние раздражители лишь направляют запуск этих действий в конкретных условиях места и времени. Точно так же серому гусю необходимо триумфально кричать; если лишить его возможности удовлетворять эту потребность, он превращается в патологическую карикатуру на самого себя. Он не может разрядить накопившееся возбуждение на какой-нибудь замещающий объект, как мышь, грызущая все, что угодно, или белка, однообразно кувыркающаяся в тесной клетке, чтобы удовлетворить потребность в движении. Серый гусь, лишенный партнера по триумфальному крику, сидит или бродит, печальный и подавленный. Меткое изречение Йеркса: «Один шимпанзе – это вовсе не шимпанзе» – в еще большей степени применимо к диким гусям, даже тогда – и особенно тогда, – когда одинокий гусь находится в густонаселенной колонии, где у него нет партнера по триумфальному крику. Если такая печальная ситуация преднамеренно создается в опыте, при котором одного-единственного гусенка выращивают как «Каспара Гаузера», изолировав от собратьев по виду, то у этого несчастного создания наблюдается ряд характерных нарушений поведения по отношению к неодушевленному и в еще большей степени к одушевленному окружению. Эти нарушения очень сильно и далеко не случайно напоминают те, которые описал Рене Спитс, наблюдая в сиротском приюте детей, растущих в условиях дефицита социальных контактов. Такой ребенок не только теряет способность реагировать должным образом на стимулы, исходящие из внешней среды, но стремится по возможности уклоняться от любых внешних раздражений. «Патогномическим» – то есть достаточным для диагноза – признаком такого состояния является положение лежа на животе лицом к стене. Точно так же гуси, душевно искалеченные подобным образом, садятся, уткнувшись клювом в угол комнаты, а если поместить, как мы однажды сделали, в одну комнату двоих – в два противоположных угла. Когда мы показали этот эксперимент Рене Спитсу, он был потрясен сходством между поведением наших подопытных животных и детей, которых он изучал в приюте. В отличие от детей, искалеченный таким образом гусь в значительной мере поддается лечению, но мы еще не знаем, полностью ли, потому что на восстановление требуются годы.

Едва ли не более драматично, чем такая экспериментальная помеха образованию союза триумфального крика, действует его насильственный разрыв, слишком часто происходящий в естественных условиях. В таких случаях первая реакция серого гуся состоит в том, что он изо всех сил старается отыскать исчезнувшего партнера. Беспрерывно, буквально день и ночь, он издает трехсложный дальний призыв, торопливо и взволнованно обегает привычные места, где обычно бывал вместе с пропавшим, и все больше расширяет пространство поисков, облетая его с призывным криком. С утратой партнера тотчас же пропадает всякая готовность к борьбе: осиротевший гусь вообще перестает защищаться от нападений собратьев по виду, убегает от самых молодых и слабых; а поскольку в колонии быстро «проходит слух» о его состоянии, он сразу оказывается на самой низшей ступени рангового порядка. Пороговые значения всех раздражений, вызывающих бегство, значительно понижаются, гусь проявляет крайнюю трусость не только по отношению к собратьям по виду – он больше пугается всех раздражений, исходящих из внешнего мира. Ручной гусь может начать бояться людей, как неприрученный.

Впрочем, иногда у гусей, выращенных человеком, происходит обратное: осиротевшая птица снова привязывается к своему воспитателю, на которого не обращала никакого внимания, пока была счастливо связана с другими гусями. Так было, например, с гусаком Копфшлицем, когда мы отправили в ссылку его друга Макса. Гуси, нормально выращенные родителями, в состоянии одиночества могут возвращаться к родителям или к братьям и сестрам, с которыми уже не поддерживали каких-либо заметных отношений, но, как показывают именно эти наблюдения, сохраняли латентную привязанность к ним. К этому же кругу явлений, несомненно, относится и тот факт, что гуси, которых мы уже взрослыми переселяли в дочерние колонии нашего гусиного поселения – на Аммерзее или на Амперштаувайер в Фюрстенфельдбруке, – возвращались в старое поселение на Эссзее, если теряли супругов или товарищей по триумфальному крику.