Книга девятая

I. Лихорадка

Клода Фролло уже не было в соборе Богоматери, когда его приемный сын так внезапно разрубил роковой узел, которым несчастный архидьякон связал цыганку, попав в него сам. Войдя в ризницу, священник сорвал с себя облачение, сбросил его на руки удивленного пономаря, выбежал боковой дверью из монастыря и, приказав лодочнику перевезти себя на левый берег Сены, углубился в сеть улиц Университетской стороны, сам не зная, куда он идет, сталкиваясь на каждом шагу с группами мужчин и женщин, оживленно спешивших в сторону моста Сен-Мишель в надежде «поспеть вовремя», чтобы видеть, как будут вешать колдунью. Бледный, заблудившийся, он был более растерян, ослеплен и дик, чем ночная птица, преследуемая днем детьми. Он не знал, где он, о чем думает, наяву ли все это. Он шел, бежал, сворачивал куда попало, не выбирая направления, гонимый прочь Гревской площадью, ужасной Гревской площадью, которую он ощущал позади себя.

Так пересек он гору Святой Женевьевы и наконец вышел из города через Сен-Викторские ворота.

Он продолжал бежать, пока мог видеть, оглядываясь, верхушки башен Университета и разбросанные дома предместья.

Когда же наконец холм окончательно скрыл от его глаз ненавистный Париж, когда ему показалось, что он на расстоянии ста лье от него, в полях, в пустыне, он остановился и почувствовал, что начинает дышать. Тогда в его уме начали роиться страшные мысли. Он ясно увидел свою душу и содрогнулся. Он подумал о несчастной девушке, погубившей его и погубленной им. Он бросил блуждающий взор на извилистый путь их судеб и на ту минуту, когда эти судьбы пересеклись и были безжалостно разбиты одна об другую. Он думал о тщете вечных клятв, о тщете девственности, науки, религии, добродетели, о ненужности Бога. Сердце его испытывало радость от этих страшных мыслей, и, погружаясь в них все больше, он слышал в своей душе сатанинский хохот.

Заглянув в свою душу, увидев, сколько страстности природа вложила в нее, он усмехнулся с еще большей горечью. Он всколыхнул всю свою ненависть, всю свою злобу, лежавшие в глубинах его сердца; и, всмотревшись в свою душу холодным взором врача, исследующего больного, он увидал, что эта ненависть, эта злоба была только извращенной любовью, что любовь, источник всех человеческих добродетелей, превращалась в нечто чудовищное в сердце священника, что человек, созданный, как он, становясь священником, превращается в дьявола. Он горько рассмеялся и вдруг побледнел, вспомнив самую мрачную сторону своей извращенной, злобной, беспощадной, ядовитой любви, приведшей цыганку к виселице, его – к аду. Она – приговорена; он – проклят.

Он снова засмеялся, подумав о том, что Феб жив; что после всего, что произошло, капитан весел и доволен, что он поведет свою новую возлюбленную смотреть, как будут вешать старую. Его смех усилился, когда он подумал о том, что из всех людей, которым он желал смерти, не избежала ее только цыганка, единственное существо, которое он не ненавидел.

От капитана мысль его перенеслась к толпе, и в нем вспыхнула небывалая ревность. Он думал о том, что и народ, весь народ видел женщину, которую он любил, в рубашке, почти обнаженной. Он заломил руки при мысли, что женщина, чье тело, созерцаемое во мраке им одним, было бы для него источником высшего блаженства, была выставлена средь бела дня, в яркий полдень, на поругание, одетая, словно для ночи сладострастия. Он плакал от ярости, вспоминая, что все эти чудеса любви осквернены, обнажены, обесчещены. Он плакал от ярости, думая о том, сколько нечистых взглядов коснулось этой сорочки с распахнутым воротом. Эта чудная девушка, эта чистая лилия, эта чаша чистоты и прелести, к которой он лишь, дрожа, осмеливался приблизить свои уста, превратилась как бы в публичный сосуд, из которого пили теперь сообща все воры, нищие, лакеи, пили нечистое, развратное наслаждение все подонки Парижа!

Когда он старался представить себе, каким бы счастьем мог он наслаждаться на земле, если бы она не была цыганкой, а он священником, если бы не существовало Феба и она любила его, – когда он думал, что и для него возможно было бы спокойное счастье, что и в эту минуту есть на свете счастливые пары, воркующие под сенью апельсинных деревьев, у журчащих ручьев, при сиянии заходящего солнца или звездной ночи, что и он, если бы Богу было угодно, мог составить с ней одну из таких благословенных пар, – сердце его разрывалось от нежности и отчаяния.

О, эта мысль! Эта страшная, неотступная, постоянно возвращающаяся мысль! Она его грызла, сверлила его мозг, раздирала его внутренности. Он не жалел, не раскаивался, он был готов снова поступить так, как поступил. Он предпочитал видеть ее в руках палача, чем в объятиях капитана, но он страдал, так страдал, что временами вырывал себе клочья волос, чтобы посмотреть, не поседели ли они.

Одну минуту ему пришло на ум, что, быть может, в это самое мгновение тяжелая цепь, которую он видел утром, стянула железным узлом нежную шейку. При этой мысли он весь покрылся холодным потом.

Затем, дьявольски смеясь над собой, он представил себе Эсмеральду, какой он увидал ее в первый раз: живую, беззаботную, радостную, нарядную, пляшущую, окрыленную и гармоничную, и Эсмеральду последнего дня, в рубашке, с веревкой на шее, медленно всходящую босыми ногами по грубой лестнице виселицы. Он так ясно увидал эту двойную картину, что у него вырвался крик ужаса.

В то время как этот ураган отчаяния бушевал, опрокидывая, ломая, вырывая с корнем все в его душе, Клод смотрел на окружающую его природу. У ног его куры ворошили мелкий кустарник, что-то клюя, золотые жучки сверкали на солнце, над головой серые облачка плыли по ясной лазури, на горизонте поднимался шпиль Сен-Викторского аббатства. Мельник на холме Копо, посвистывая, смотрел на вертящиеся крылья своей мельницы. Вся эта деятельная, спокойная, организованная, воплощенная в многообразную форму жизнь причиняла ему боль. Он снова бросился бежать.

Так бродил он по полям до вечера. Это бегство от природы, от жизни, от себя самого, от людей, от Бога, от всего длилось весь день. Порой он бросался на землю ничком и вырывал ногтями молодую траву, порой останавливался посреди пустынной деревни, и мысли его становились столь невыносимы, что он хватался руками за голову, будто желая сорвать ее с плеч и разбить о мостовую.

Когда солнце начало склоняться к западу, он снова заглянул в свою душу, и ему показалось, что он почти безумен. Буря, происходившая в нем с той минуты, как он потерял надежду и желание спасти цыганку, эта буря не оставила в его сознании ни одной здравой мысли, ни одного ясного представления. Его рассудок лежал распростертый, почти окончательно сломленный. Лишь два образа существовали в его уме: Эсмеральда и виселица. Все остальное было – мрак. Эти два образа сплетались в ужасное видение, и чем больше старался он сосредоточить на них остатки своего внимания и мысли, тем фантастичнее вырастали грациозность, очарование, красота, лучезарность одного образа и тем страшнее становился другой. Наконец Эсмеральда стала казаться ему звездой, а виселица – громадной костлявой рукой.

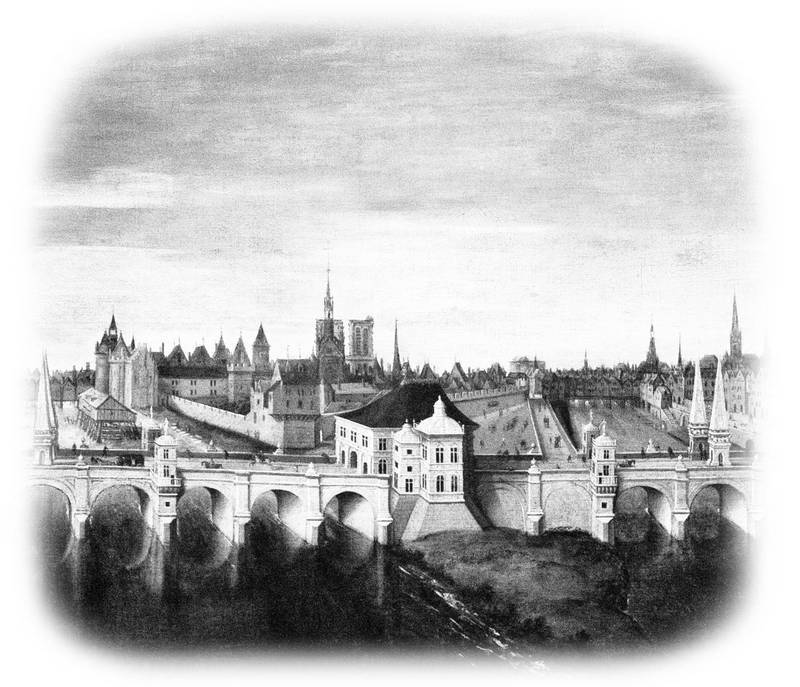

Пон-Неф (в переводе – Новый мост). Старейший из сохранившихся мостов Парижа через реку Сену. Построен в XVI–XVII веках. Сейчас является одним из символов Парижа. Художник не известен. 1577 г.

Странно, что во время таких мучений мысль о смерти ни разу не пришла ему в голову. Несчастный был так создан, он любил жизнь. Быть может, он ощущал приближение ада.

Тем временем надвигалась ночь. Живое существо, еще шевелившееся в нем, смутно напомнило ему о возвращении. Ему казалось, что он далеко от Парижа, но, оглядевшись, он заметил, что кружил все время вокруг ограды университета. Шпиль Сен-Сюльписа и три высокие иглы Сен-Жермен-де-Пре прорезали горизонт справа от него. Он направился в ту сторону, но, подойдя к зубчатым стенам Сен-Жермена и услыхав оклик часового, свернул на тропинку, пролегавшую между мельницей аббатства и городской больницей, и через несколько минут очутился на окраине Пре-о-Клер. Это был луг, известный буйствами, которые совершались там днем и ночью. Он был гидрой бедных монахов Сен-Жермена: quod monachis sancti Germani pratensis hydra fuit, clerics nova semper dissidiorum capita suscitantibus. Архидьякон боялся встретить там кого-нибудь, боялся всякого человеческого лица. Обойдя университет и предместье Сен-Жермен, он хотел попасть на улицы как можно позднее. Обогнув Пре-о-Клер, пройдя по пустынной дорожке, отделявшей его от Дье-Неф, он дошел наконец до реки. Там Клод нашел лодочника, который за несколько парижских денье переправил его через Сену до конца Сите и высадил на косу, на которой читатель уже видел мечтавшего Гренгуара и которая тянулась за садами короля, параллельно с островом Погонщика коров.

Монотонное покачивание лодки и плеск воды словно убаюкали несчастного Клода. Когда лодочник удалился, он тупо стоял на отлогом берегу, видя перед собой только какие-то неясные фантастические образы. Нередко утомление страданием вызывает такое притупление ума. Солнце скрылось за высокой Нельской башней. Наступали сумерки. Небо было белое, река тоже. Между этими двумя белыми полосами левый берег Сены, к которому были прикованы его глаза, казался темной массой и, уменьшаясь в перспективе, терялся в тумане на горизонте, как черная стрела. На ней стояли дома; можно было различить лишь их темные силуэты, резко очерченные на светлом фоне неба и воды. Кое-где окна начинали светиться огнями, как искры в тлеющей груде углей. Этот громадный черный обелиск между двумя белыми простынями неба и реки, широкой в этом месте, производил на Клода странное впечатление, похожее на то, какое испытывал бы человек, лежащий на спине у подножия Страсбургской колокольни и смотрящий, как огромный шпиль вырисовывается в сумерках над его головой. Только здесь Клод стоял, а обелиск лежал; но так как река, отражая небо, продолжала бездну под ним, огромный мыс казался так же смело вонзившимся в пустоту, как шпиль собора; впечатление было то же самое. Оно было тем более странным и глубоким, что мыс и в самом деле походил на Страсбургскую колокольню, но колокольню в два лье вышиной; нечто неслыханное, гигантское, неизмеримое; здание, какого никогда не видел человеческий глаз: Вавилонская башня. Трубы домов, зубчатые стены, острые коньки крыш, стрела Августинцев, Нельская башня – все эти выступы, бороздящие профиль колоссального обелиска, увеличивали иллюзию, представляясь глазу деталями богатой и фантастической скульптуры.

Клод в состоянии, близком к галлюцинации, вообразил, что он видит воочию башню ада. Тысячи огоньков, разбросанные вдоль всей чудовищной башни, казались ему дверцами громадной внутренней печи; шум и говор, вырывавшиеся оттуда, – криками и скрежетом зубовным. Ему стало страшно: он заткнул руками уши, чтобы не слышать, отвернулся, чтобы не видеть, и стал быстро удаляться от страшного видения.

Но видение было в нем самом.

Когда он опять попал на улицы, прохожие, толкавшиеся при свете, вырывавшемся из лавок, казались ему призраками. Странный шум гудел у него в ушах, странные фантазии волновали мозг. Вместо домов, повозок, людей он видел хаос неопределенных предметов, сливавшихся между собой. На углу улицы Барильери была бакалейная лавка, перед входом в которую, по незапамятному обычаю, вместо вывески висел железный обруч со связкой сделанных из дерева свечей, которые от ветра стучали друг об друга, как кастаньеты. Ему показалось, что это стучат в темноте кости скелетов с кладбища Монфокон.

– О, – прошептал он, – ночной ветер гонит их, и вместе со стуком цепей слышится стук костей! Может быть, и она уже между ними!

Растерянный, не сознавая, куда он идет, он очутился на мосту Святого Михаила. Окно в нижнем этаже одного из домов было освещено. Он приблизился. Сквозь тусклое стекло была видна комната, что-то смутно напоминавшая ему. В этой плохо освещенной комнате веселый, свежий белокурый молодой человек со смехом целовал девушку, не особенно скромно одетую. Около лампы старуха пряла и пела надтреснутым голосом. Когда юноша переставал смеяться, отрывки песни долетали до слуха священника. Это было что-то непонятное и ужасное:

Grèvе, aboye, Grève, grouille!

File, file, ma quenouille,

File sa corde au bourreau,

Qui siffle dans le préau,

Grève, aboye, Grève, grouille!

La belle corde de chanvre!

Semez d’Issy jusqu’à Vanvre

Du chanvre et non pas du blè.

Le voleur n’a pas volè

La belle corde de chanvre.

Grève, grouille, Grève, aboye.

Pour voir la fille de joie

Pendre aux gibet chassieux.

Les fenêtres sont des yeux.

Grève, grouille, Grève, aboye!

Молодой человек хохотал и ласкал девушку. Старуха была Фалурдель; девушка была из гулящих. Молодой человек был его брат, Жан.

Он продолжал смотреть. Не все ли равно на что?

Он видел, как Жан подошел к окну в глубине комнаты, открыл его, взглянул на набережную, где вдалеке сверкали тысячи освещенных окон, и слышал, как Жан произнес, закрывая окно:

– Клянусь, вот уже и ночь. Горожане зажигают огни, а Бог – звезды.

Потом Жан подошел к девке, разбил бутылку, стоявшую на столе, и воскликнул:

– Уже пуста, проклятая! У меня больше нет денег! Изабо, друг мой, я не буду доволен Юпитером, пока он не превратит твои белые груди в черные бутылки, из которых я буду день и ночь сосать бонское вино!

Девушка рассмеялась этой шутке, и Жан вышел. Клод едва успел броситься на землю, чтобы не столкнуться с братом лицом к лицу и не быть узнанным. К счастью, улица была темна, а студент пьян. Но он все же заметил архидьякона, лежавшего в грязи на мостовой.

– Ого! – сказал он. – Вот этот весело провел время. – Он тронул ногой Клода, затаившего дыхание. – Мертвецки пьян, – заметил он. – Напился, как пиявка. Лысый, – продолжал он, нагнувшись, – старик! Fortunate senex!

И Клод услышал, как он удаляется, говоря:

– А все-таки разум великая вещь, и мой брат архидьякон счастлив, что он добродетелен и имеет много денег.

Тогда архидьякон встал и, не останавливаясь, добежал до собора Богоматери, огромные башни которого возвышались в темноте над домами. Когда он, запыхавшись, дошел до площадки, он отступил, не смея поднять глаз на роковое здание.

– О, – прошептал он, – разве может быть, чтоб это случилось здесь, сегодня утром?

Клод решился поднять глаза на церковь. Фасад был темен. Небо за ним сияло звездами. Серп луны, недавно показавшийся из-за горизонта, остановившийся в эту минуту над правой башней, казался блестящей птицей, севшей на балюстраду с вырезанными черными трилистниками.

Ворота монастыря были заперты. Но у архидьякона всегда был при себе ключ от той башни, где находилась его лаборатория. Он воспользовался этим ключом, чтобы проникнуть в собор.

Там было тихо и мрачно, как в подземелье. По длинным теням вокруг он понял, что занавеси утренней церемонии еще не сняты. Большой серебряный крест местами переливался в темноте сверкающими точками, как Млечный Путь. Стрельчатые верхушки длинных окон на хорах поверх черных занавесей, освещенные луной, блестели неверными ночными тонами, лиловатыми, белыми, голубоватыми, какие бывают на лицах умерших. Архидьякону казалось, что эти верхушки окон – митры проклятых епископов. Он закрыл глаза, и, когда снова открыл их, они показались ему рядом бледных лиц, которые смотрели на него.

Он побежал по храму, но ему показалось, что храм зашевелился, ожил, что каждая колонна сделалась громадной лапой, опиравшейся на пол, и что весь громадный собор обратился в чудесного слона, который пыхтел и топтался толстыми столбами вместо ног, с башнями вместо хоботов и темными драпировками вместо попоны.

Горячка и безумие Клода дошли до того, что внешний мир превратился для несчастного в какой-то видимый, ощутимый, страшный апокалипсис.

Ему сделалось немного легче, когда, направившись в боковой придел, он заметил за колоннами красноватый огонек. Он направился к нему, как к путеводной звезде. Это была бедная лампадка, горевшая день и ночь над общественным молитвенником Пресвятой Девы, покрытым железной сеткой. Он жадно бросился к святой книге в надежде найти там утешение или опору. Книга была открыта на странице из Иова, которую он пробежал взглядом: «Дух пронесся перед лицом моим. Я почувствовал его дуновение, и волосы мои поднялись дыбом».

При чтении этих зловещих слов он почувствовал то, что почувствовал бы слепец, ужаленный палкой, поднятой им. Колени его подкосились, и он опустился на землю, думая о той, которая умерла сегодня. Он чувствовал, что его мозг обволакивает чудовищный дым, и ему показалось, что голова его превратилась в адскую печь.

Клод долго оставался в этом положении, не думая, безвольно предаваясь терзавшему его демону. Наконец он немного оправился и решился спастись в свою башню, к верному Квазимодо. Он встал и, так как ему было страшно, взял лампадку, висевшую над молитвенником, чтобы посветить себе. Это было кощунство, но он уже не обращал внимания на такие мелочи.

Клод медленно поднимался по лестнице башни, полный тайного ужаса, который, должно быть, разделяли и редкие прохожие на площади при виде таинственного огонька, поднимавшегося в такой час от бойницы к бойнице на колокольню.

Вдруг он почувствовал на своем лице свежесть и очутился перед дверью верхней галереи. Воздух был холоден; белые облака двигались, громоздясь друг на друга, словно вскрывшаяся после зимы река, серп луны казался кораблем, затертым этими воздушными льдами.

Опустив глаза, он взглянул сквозь решетку, соединяющую обе башни, сквозь дымку тумана, вдаль, на молчаливую толпу парижских крыш, острых, бесчисленных, сжатых и маленьких, как волны тихого моря в летнюю ночь.

Луна бросала слабые лучи, окрашивавшие небо и землю в пепельный цвет.

В эту минуту раздался хриплый звук часов. Пробило полночь. Священник вспомнил о полудне; с тех пор прошло двенадцать часов.

«О, – подумал он, – теперь она уже окоченела!»

Вдруг порыв ветра погасил лампаду, и в ту же минуту Клод увидел в противоположном углу башни тень, белизну, облик, женщину. Он вздрогнул. Около женщины была козочка, проблеявшая вместе с последним ударом часов.

У него хватило сил посмотреть. Это была она.

Она была бледна и сурова. Ее волосы падали на плечи, как утром. Но веревки на шее не было, и руки не были связаны. Она была свободна – она была мертва!

Она была одета в белое, и белая вуаль покрывала ей голову. Она тихо приближалась к нему, смотря на небо. Сверхъестественная коза следовала за ней. Клод окаменел и не мог бежать. При каждом ее шаге он лишь отступал на шаг назад. Он дошел таким образом до темного свода лестницы. Его леденила мысль, что она вступит туда же, и, если бы она это сделала, он умер бы от ужаса.

Она действительно подошла к лестнице, остановилась на минуту, пристально посмотрела в темноту, не заметила священника и прошла. Она показалась ему выше ростом, чем при жизни. Он видел, как луна просвечивала сквозь ее белое одеяние; он слышал ее дыхание.

Когда она прошла, он стал спускаться с лестницы медленно, как виденный им призрак. Он сам себе казался привидением, его редкие волосы стояли дыбом, в руках он все еще держал потухшую лампаду. Спускаясь по спиральной лестнице, Клод ясно слышал над своим ухом голос, смеющийся и повторяющий: «Дух пронесся перед лицом моим. Я почувствовал его дуновение, и волосы мои поднялись дыбом».