Книга третья

I. Собор Богоматери

Собор Парижской Богоматери, без сомнения, и в настоящее время является прекрасным и величественным зданием. Но как ни хорошо сохранилось это дряхлеющее здание, трудно не скорбеть и не возмущаться при виде многочисленных повреждений, нанесенных ему дружными усилиями времени и рук человеческих, без всякого уважения к Карлу Великому, положившему первый камень при его основании, и к Филиппу Августу, закончившему его постройку.

На лице этого престарелого царя наших соборов рядом с каждой морщиной обязательно находится и глубокий шрам. Tempus edax, homo edacior. Эту пословицу я бы охотно перевел так: «Время слепо, а человек глуп».

Если бы у нас с читателем было достаточно досуга, чтобы подробно разобрать все способы разрушения, примененные к этому древнему храму, то мы бы нашли, что время гораздо меньше участвовало в этой разрушительной работе, чем человек, и главным образом – «человек искусства». Я не оговариваюсь, сказавши «человек искусства», потому что в течение двух последних столетий действительно были люди, которые, пользуясь правами архитекторов, немилосердно портили этот великий памятник.

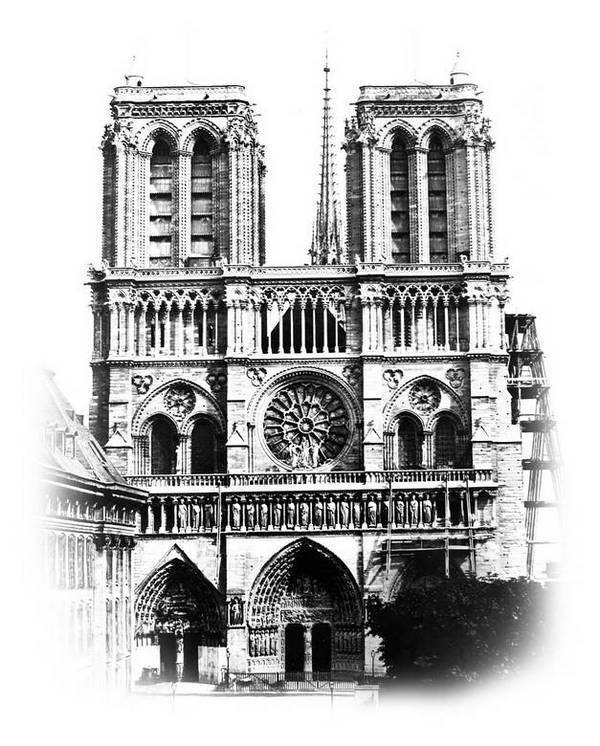

Прежде всего нужно заметить, что, наверное, не много найдется архитектурных страниц прекраснее тех, которые представлены фасадом собора Парижской Богоматери, где последовательно и в совокупности являются глазу три стрельчатых входа, точно вышитая кружевная линия из двадцати восьми королевских ниш, громадное круглое центральное окно в форме розетки, с двумя меньшими круглыми боковыми окнами по обе стороны, подобно тому как по обе стороны священника всегда бывают дьякон и иподьякон, высокая прозрачная галерея трехлиственных аркад, подымающая на своих тонких колоннах тяжелую площадку, и, наконец, две массивные черные башни с шиферными навесами. Все эти гармоничные части великолепного целого, нагроможденные друг на друга пятью гигантскими ярусами, с бесчисленными статуями, скульптурными и резными деталями, властно собранными в одно спокойное, величавое целое, в стройной гармонии развертываются перед вами. Это, так сказать, исполинская каменная симфония; колоссальный труд одного человека и одного народа, целый и полный, как «Илиада» и «Романсеро», которым он родствен. Это чудесное произведение всех соединенных сил одной эпохи, в каждом камне которого вы видите многообразное проявление фантазии мастера, сдерживаемой в известных границах гением художника; словом, создание человеческого творчества, могучего и плодотворного, как творчество природы, у которой оно заимствовало двойственность характера: разнообразие и устойчивость.

Собор Парижской Богоматери в XIX веке. Во время реконструкции. Фотограф не известен

«…Собор служил для него то яйцом, то гнездом, то домом, то родиной, то, наконец, Вселенной. Собор заменял ему не только людей, но и всю вселенную, всю природу»

(Виктор Гюго «Собор Парижской Богоматери»)

То, что сказано о фасаде, нужно применить и ко всему собору, а все сказанное о парижском кафедральном соборе относится вместе с тем и ко всем христианским церквам Средних веков. В этом искусстве все вытекает из самого себя, является строго последовательным и соразмерным. Достаточно смерить один палец ноги гиганта, чтобы определить размеры всего его тела.

Но вернемся к фасаду собора Богоматери, каким он представляется нам в настоящее время, когда мы благоговейно любуемся этим могучим и величественным зданием, которое, по словам хроникеров, «наводит на зрителя невольный трепет» – quae mole sua terrorem incutit spectantibus.

В настоящее время в этом фасаде недостает трех важных частей: одиннадцати ступеней, когда-то поднимавшихся над землей; статуй, украшавших ниши трех главных порталов, и находившихся в наружной галерее первого яруса двадцати восьми изображений самых древних французских королей, начиная с Хильдеберта и кончая Филиппом Августом, державшим в руке императорскую державу. Ступени уничтожило время, непреодолимой силой поднимавшее уровень почвы города. Но время, допуская постепенное поглощение постоянно поднимавшимся приливом парижских мостовых всех этих одиннадцати ступеней, способствовавших величественной высоте здания, дало, пожалуй, собору больше, чем отняло: оно придало ему ту темную, сотканную веками окраску, которая превращает эпоху старости памятников в эпоху расцвета их наивысшей красоты.

Но кто опрокинул оба ряда статуй? Кто опустошил ниши? Кто высек посреди центрального входа это новое, совсем неподходящее стрельчатое украшение? Кто дерзнул вставить эту тяжелую аляповатую резную деревянную дверь в стиле Людовика XV рядом с арабесками Бискорнета? Люди, архитекторы, художники нашего времени.

А если мы войдем в самый собор, то кто снес колоссальное изображение святого Христофора, так же славившееся среди других статуй, как славился большой зал Дворца правосудия среди других зал и острие колокольни Страсбургского собора среди всех прочих колоколен? Кто так варварски грубо уничтожил те мириады статуй, которые населяли все просветы между колоннами в храме и на хорах, – статуй коленопреклоненных, во весь рост, конных, статуй мужчин, женщин, детей, королей, епископов, воинов, – кто уничтожил все эти чудные изваяния из камня, мрамора, золота, серебра, меди и даже воска? Уж никак не время.

А кто заменил древний готический алтарь, так роскошно обставленный драгоценными ковчежцами и раками для мощей, этим тяжелым мраморным саркофагом, украшенным головами ангелов и облаками, который гораздо более подходит к церкви Валь де Грас или Дому Инвалидов?

Кто так нелепо внес этот громоздкий каменный анахронизм в создание карловингской эпохи? Не Людовик ли XIV, исполнивший желание Людовика XIII?

Кто вставил в розетки над средним главным входом и в стрельчатые окна хоров эти холодные белые стекла вместо прежних цветных стекол, которыми не могли вдоволь налюбоваться очарованные взоры наших предков? Что бы сказал какой-нибудь причетник шестнадцатого столетия, если бы он увидал ярко-желтую штукатурку, которой наши вандалы-архиепископы измазали свой собор? Он припомнил бы, что желтой краской палачи его времени очищали здания, запятнанные каким-нибудь злодейством; припомнил бы отель «Маленького Бурбона», весь закрашенный желтой краской в ознаменование измены коннетабля, – той самой краской, о которой сказал Соваль: «Эта желтая краска такого прекрасного свойства, так хорошо сохранилась, что более чем столетний промежуток времени не мог заставить ее полинять». Припомнив все это, причетник подумал бы, что это священное место сделалось нечистым, и в ужасе бежал бы из него.

Если мы пройдем в верхнюю часть собора, не обращая внимания на множество проявлений варварства, то спросим, что сталось с той прелестной маленькой колоколенкой, которая, опираясь на точку пересечения свода, не менее красивая, чем соседний шпиль святой часовни (также уничтоженной), стройная, изящная, острая, сквозная, звонкая, так смело вонзалась в чистое голубое небо, выше башен самого собора? Один архитектор, обладавший хорошим вкусом, ампутировал ее (в 1787 году) и вздумал замаскировать зиявшую рану безобразным свинцовым пластырем, похожим на крышку котла.

Так относились к чудесному средневековому искусству во всех странах, а больше всего во Франции. На соборе Парижской Богоматери ясно можно проследить три рода повреждений, из которых каждое захватывало здание глубже другого. Сначала видна рука времени, но она только тут и там провела едва заметные борозды и набросила на все слой ржавчины. Потом на собор целыми толпами обрушились слепые, бешеные по своей сути политические и религиозные смуты. Они оборвали его богатый скульптурный и резной наряд, вырвали его розетки, разбили его украшения из арабесок и нежных завитков, стерли в порошок его статуи – одни за то, что они были в митрах, другие за то, что на их головах красовались короны. Наконец, собор теребила и искажала по-своему каждая новая мода, сменявшая одна другую в формах все более и более грубых и безобразных за весь период постепенного неизбежного упадка зодчества, начавшегося с анархических, но красивых уклонений эпохи Возрождения.

Мода наделала вреда больше, чем революция. Она резала уж прямо живое тело, касаясь самого остова произведения искусства; резала, кромсала, разрывала на части, убивала здание не только в его форме, но и в его символе, уничтожала его красоту и смысл. В довершение всего та же мода отваживалась переделывать собор, на что не осмелились ни время, ни революции. С наглым бесстыдством мода, вообразив себя обладательницей привилегии «хорошего вкуса», залепила язвы готического памятника своими однодневными безделушками, мраморными лентами, металлическими помпончиками, настоящей проказой каменных завитков, ободков, драпировок, гирлянд, бахром, языков, бронзовых облаков, толстых амуров, херувимов с раздутыми щеками, всем тем, чем было начато разрушение искусства в молельне Екатерины Медичи, а спустя два века, после бесконечного кривлянья, окончательно довершено в будуаре Дюбарри.

Следовательно, резюмируя все сказанное, мы видим, что памятники готического зодчества оказываются обезображенными тремя разрушительными силами. Морщины и борозды на них – дело времени. Следы грубого насилия, выбоины, проломы – дело революций, начиная с Лютера и кончая Мирабо. Изуродование, уничтожение частей, разрушение гармонии целого, наконец, так называемые реставрации – дело варварской работы желавших подражать грекам и римлянам ученых мастеров, справлявшихся по Витрувию и по Виньолю. Так чудное искусство, созданное вандалами, было убито академиками. К действию веков и революций, производивших опустошения, по крайней мере, с величавым беспристрастием, присоединилась туча патентованных, присяжных и дипломированных зодчих из академий, которые принялись с разборчивостью дурного вкуса разрушать все, что было сделано до них, и переделывать по-своему, заменяя, например, готическое резное кружево нелепыми завитушками времен Людовика XV, якобы во славу Парфенона. Это было ударом ослиного копыта умирающему льву. Это можно также сравнить со старым засыхающим дубом, на который набросились гусеницы, чтобы скорее источить и уничтожить обессилевшего исполина.

Как это далеко от того времени, когда Роберт Сенлис, сравнивая собор Парижской Богоматери со знаменитым храмом Дианы в Эфесе, «столь прославляемым языческими писателями», с храмом, который обессмертил Герострата, нашел галльский собор «превосходящим по длине, ширине, высоте и построению».

В общем, собор Парижской Богоматери не может быть назван памятником цельным, вполне законченным, классифицированным. Это уже не романская церковь, но еще и не вполне готическая. Словом, это не тип. В этом соборе нет того, чем отличается Турнюсское аббатство: массивной и величавой квадратной формы, круглого и широкого свода, нет той величественной простоты, которыми отличаются здания, сооруженные по принципу полной дуги. Он не похож на собор в Бурже – легкий, разнообразный, сжатый, уносящийся ввысь, колосящийся таким множеством стрелок. Нельзя причислить его и к числу древних храмов, мрачных, таинственных, низких, точно придавленных тяжелыми сводами; к числу почти египетских храмов с низким потолком; храмов иероглифических, жреческих, символических и больше обремененных в виде украшений косоугольниками и зигзагами, чем цветами, больше цветами, чем животными, и больше животными, чем людьми, – храмов, являвшихся произведениями скорее епископов, чем зодчих; храмов, служивших выражением первого преобразования искусства, всецело проникнутого теократическим и военным духом, вышедшим из Византийской империи и существовавшим до Вильгельма Завоевателя. Нельзя причислить наш собор и к другому семейству церквей, отличающихся высотой, воздушностью, богатством цветных оконных стекол и скульптурных украшений, остроконечных по форме, смелых по виду, как политические символы, служащие выражением общины и буржуазии; свободных, прихотливых, разнузданных, как произведения искусства, – церквей, служащих воплощением второго преобразования зодчества, являющегося теперь более уже не иероглифическим, жреческим, неподвижным, а художественным, развивающимся и всенародным, нового вида зодчества, начавшегося во времена крестовых походов и закончившегося царствованием Людовика XI. Собор Парижской Богоматери – произведение не чисто романской расы, как церкви первой категории, но и не чисто арабской, как церкви второй категории.

Это здание переходной эпохи. Саксонский зодчий водружал первые столбы для средней части храма, когда явилось произведение крестовых походов – стрельчатый свод, и он победоносно лег на эти широкие романские капители, предназначенные для круглых сводов. Воцарившись, стрельчатый свод докончил здание. Впрочем, скромный и нерешительный вначале, этот свод ширился и раскидывался в известных границах, не дерзая еще вытянуться в острые стрелы и копья, как случилось впоследствии в стольких других соборах. Казалось, он еще стеснялся соседства тяжелых романских столбов.

Однако здания времен перехода от романского искусства к готическому не менее драгоценны для изучающего историю зодчества, чем типы чистые. Эти здания выражают особый оттенок искусства; без них он был бы для нас утрачен. Это, так сказать, прививка стрельчатого свода к полной дуге.

В частности, собор Парижской Богоматери является любопытным образцом этой архитектурной разновидности. Каждый фасад, каждый камень этого прекрасного памятника представляет собой не только страницу истории страны, но и историю науки и искусства. Чтобы отметить лишь главные детали, укажем, для примера, на Малые Красные двери, которые своей отделкой почти достигают тонкостей готического зодчества пятнадцатого столетия, и на столбы притвора, напоминающие своими размерами аббатство Сен-Жермен-де-Пре времен Карловингов. Можно подумать, что между этими дверями и столбами лежит промежуток в шесть веков. Даже сами герметики в символических украшениях главной паперти должны найти вполне удовлетворительный образчик их науки, в таком совершенстве выразившийся во всем здании церкви Сен-Жак-де-ла-Бушри. Таким образом, в соборе Парижской Богоматери соединились, слились, сплотились в одно целое все разновидности зодческого искусства: в него вошли часть романского аббатства, часть церкви философической, часть искусства готического и саксонского, вошел и массивный круглый столб времен Папы Григория VII, и герметический символизм, с которым Николай Фламель предшествовал Лютеру: в нем видны и папское единство, и раскол, и Сен-Жермен-де-Пре, и Сен-Жак-де-ла-Бушри. Эта церковь, центральная и родовая среди старых парижских церквей, является как бы химерой, соединяя в себе голову одной церкви, члены другой, торс третьей, что-нибудь от каждой из них.

Повторяем, эти смешанные здания одинаково интересны как для художника, так и для антиквара и историка. Они заставляют почувствовать, что зодчество есть нечто первобытное, что доказано также остатками циклопических построек, египетскими пирамидами, исполинскими индусскими пагодами; крупные памятники зодчества скорее являются произведениями целого общества, чем индивидуального духа; это отложения целого народа, напластование веков, осадки последовательных испарений человечества, – словом, это своего рода органические формации. Каждая волна времени оставляет свой нанос, каждая раса оставляет на памятнике свой слой, каждый индивидуум приносит свой камень. Так делают бобры, так делают пчелы, так делают и люди. Величайший символ архитектуры – Вавилон – тот же улей.

Великие здания, точно так же как и высокие горы, сооружаются веками. Часто форма искусства уже изменилась, но работа из-за этого не прекращается, pendent opera interrupta, она спокойно продолжается по новым приемам изменившегося искусства. Новое искусство берется за неоконченный памятник, где бы оно его ни нашло, оно въедается в него, усваивает, развивает сообразно своей фантазии и заканчивает, если может. Дело совершается тихо, без усилия, без противодействия откуда бы то ни было, следуя естественному закону. Это прозябающий отросток какого-нибудь полузасохшего растения, бродящий сок, возрождающаяся растительность. В этих последовательных соединениях различных искусств, стоящих на разной высоте, на одном и том же памятнике, скрывается богатый материал для многотомных книг, в особенности для истории человечества. В этих огромных массах совершенно исчезает дело человека как художника и индивида, в них только собираются и резюмируются усилия всего человечества. Время – зодчий, народ – каменщик.

Рассматривая здесь одно европейское, христианское зодчество, этого младшего брата великих зодчеств Востока, мы заметим, что оно является исполинской формацией, разделенной на три, резко отличающихся один от другого, последовательных слоя: на слой романский, слой готический и слой эпохи Возрождения, который мы охотно назовем греко-римским. Слой романский, самый древний, нижний, выражается круглым сводом, вновь появляющимся перед нами в верхнем, новейшем слое, подпираемом греческими колоннами. Между нижним и верхним слоями находится слой стрельчатого свода. Здания, принадлежащие исключительно одному из этих трех слоев, ярко разнятся между собой и являются вполне цельными и законченными. Возьмем, например, Жюмьежское аббатство, собор в Реймсе, церковь Святого креста в Орлеане. Но все эти три слоя смешиваются и сливаются по краям, как цвета в солнечном спектре. Отсюда возникли составные здания с оттенком перехода. Они являются романскими по своему основанию, готическими в середине, греко-римскими в верхней своей части. Это значит, что они строились в продолжение целых шестисот лет. Это разновидность редкая. Образчиком такого здания служит башня замка д’Этамп. Более часто встречаются памятники двух формаций. К ним принадлежит собор Парижской Богоматери – здание стрельчатое, внедренное своими круглыми столбами в романский слой, в котором всецело находятся главная паперть церкви Сен-Дени и притвор церкви Сен-Жермен-де-Пре. Такого же рода и прекрасный полуготический монастырский зал Лошервиля, до половины коренящийся в романском слое. Двойствен и кафедральный собор в Руане, который был бы вполне готическим, если бы конечность его шпиля не уносилась в слой эпохи Возрождения.

Facies non omnibus una

Non diversa tamen qualem, etc.

В сущности, все эти различия и оттенки касаются одной наружности зданий. Искусство изменило только оболочку; само же строение христианской церкви осталось без изменения. Внутренний остов ее тот же, с тем же логическим расположением частей. Но какова бы ни была разукрашенная оболочка кафедрального собора, в ней всегда, хотя бы в зачаточном виде, можно найти контуры римской базилики. Все соборы созидаются по одному закону. В каждом из них вы неизбежно найдете два притвора, перерезывающих один другой в форме креста и имеющих в верхней своей части закругленное, в виде навеса, место для хора; найдете приделы для внутренних процессий или для устройства в них часовен. Это своего рода боковые ходы, сообщающиеся с главным притвором колоннадами. На этом незыблемом основании до бесконечности разнообразятся число и форма часовен, папертей, колоколен, шпилей и проч. – сообразно фантазии времени, народа, искусства. Раз богослужение обеспечено, все предписанные им условия соблюдены, зодчество получает возможность развиваться далее уже по собственному усмотрению. Статуи, оконные стекла, розетки, арабески, разные украшения, капители, барельефы – все это архитектура комбинирует по своему вкусу. Отсюда изумительное наружное разнообразие этих зданий, внутренность которых отличается общим порядком и единством. Ствол дерева неизменен, а его ветви могут разрастаться причудливо.