Книга: КГБ и власть. Пятое управление: политическая контрразведка

Назад: Глава 7. Принципы Андропова

Дальше: Часть третья Политическая контрразведка: агентура, анализ, новая реальность

Глава 11. «Находящиеся на связи лица»

Политика партии и ее лидера Н. С. Хрущева в отношении творчества писателей, поэтов, художников была настолько сумбурной и противоречивой, что можно сказать: никакой политики не было. Хрущев поддержал роман А.И. Солженицына «Один день из жизни Ивана Денисовича», дал ему зеленую улицу. Но то было конъюнктурное решение, ибо роман пришелся на тот момент, когда Хрущев был одержим разоблачением культа личности Сталина. Талантливому произведению Солженицына о силе и стойкости репрессированного человека в аду лагерной действительности, как и другим подобным произведениям, повезло. Принципиальной же позиции в отношении культуры и искусства, личности художника у Хрущева не было. Это отношение его определялось либо политической конъюнктурой, либо влиянием больших и малых партийных чиновников. Пожалуй, причиной этого было то, что Хрущев был политик, но не мыслитель, способный заглядывать далеко вперед. Мощь его интеллекта ограничивалась непополняемым ресурсом гуманитарного знания, зато восполнялась эмоциональными всплесками, подогреваемыми людьми из аппарата.

Случай с поэтом Андреем Вознесенским, произошедший во время встречи деятелей партии и государства с творческой интеллигенцией в Кремле в марте 1963 года, о котором вспоминал Бобков в своем историческом экскурсе, здесь наиболее характерен.

Писательница Ванда Василевская в своем выступлении процитировала интервью Вознесенского какому-то польскому журналу, в котором он говорил, что отношения между литературными поколениями развиваются не по горизонтали, а по вертикали. Это означало, что он чувствует себя своим в поколении старших поэтов, близким ему по духу, но в то же время среди своих ровесников он чужой, они ему кажутся людьми какого-то другого поколения. Как говорил Евгений Евтушенко, наблюдавший все это, здесь проявился «метафорический тезис о возможном духовном единстве между отцами и детьми, на чем так яростно настаивал Хрущев, примитивно отрицая саму проблему отцов и детей как чуть ли не антипатриотическую».

Зал кипел от непонимания, от негодования, никто не хотел слушать аргументы, дискуссии не получалось, а все превращалось в какой-то публичный абсурд, в атмосфере которого на Вознесенского начинали смотреть, как на какого-то отщепенца. Это было избиение поэта. Когда он появился на трибуне и попытался что-то сказать, Хрущев, сидевший за столом президиума, взметнув вверх кулак, воскликнул: «Забирайте ваш паспорт и убирайтесь вон, господин Вознесенский!»

И тут зал взорвался криками: «Вон! Вон!»

Побледневший Вознесенский вцепился руками в края трибуны и молчал. Будто шок настиг его.

«Ну, скажите же что-нибудь», — уже как-то успокоительно, даже ворчливо обратился к нему Хрущев.

Все то, о чем дальше говорил Вознесенский, свидетельствовало об одном: он чувствовал себя униженным. Без боли на него нельзя было смотреть. А говорил он о том, что не представляет жизни без родины, говорил путано и, в конце концов, прочел стихи о секвойе, посаженной в Калифорнийском парке в память о Ленине.

Бобкову тогда пришлось долго беседовать с поэтом, нивелируя всплеск «царского гнева». Сколько выкурили сигарет — не счесть, затронули самые сложные темы и делились самым сокровенным. Как потом говорил Бобков, «у Вознесенского состояние было такое, что мог дров наломать, метнуться в другую сторону; но наш долгий разговор все же дал ему определенную жизненную и творческую уверенность».

Потом Вознесенский напишет стихи о шпицрутенах, со свистом погружающихся в «мясное месиво спины». Там есть такие жалящие строки, которые, конечно, о Хрущеве: «За что ты бьешь, царек отечный? За веру, что ли, за отечество?!»

В случае с Вознесенским вспомнил Бобков посмертное письмо Александра Фадеева в ЦК партии, в котором тот столь нелестно отзывался об отношениях партии и писателей. Фадеев, известный советский писатель, автор талантливых романов «Разгром» и «Молодая гвардия», которые «проходили» в школе, генеральный секретарь Союза писателей СССР в течение почти всего сталинского времени, покончил жизнь самоубийством 13 мая 1956 года, через три года после смерти Сталина. Бобков тогда приехал на дачу Фадеева для расследования этого происшествия. И он был первый, кто прочитал это письмо.

В официальном сообщении о его смерти, которое редактировалось в ЦК партии, говорилось, что «в течение многих лет он страдал тяжелым прогрессирующим недугом — алкоголизмом» и покончил с собой в «состоянии депрессии, вызванной очередным приступом недуга». И слух ходил такой: застрелился с перепоя. Но между тем все его близкие, да и товарищи по даче, знали, что в дни, предшествующие трагедии, Фадеев был в здравом уме и трезвой памяти. О чем свидетельствовал и текст письма. А его-то Бобков хорошо помнил.

Что же Фадеев написал там такого, что К. Е. Ворошилов, член президиума ЦК партии, отстояв в почетном карауле у гроба покойного в Колонном зале Дома союзов, сказал: «Мы бы его похоронили на Красной площади, но он оставил такое письмо…»?

А написал он вот что:

«В ЦК КПСС

Не вижу возможности дальше жить, так как искусство, которому я отдал жизнь свою, загублено самоуверенно-невежественным руководством партии и теперь уже не может быть поправлено. Лучшие кадры литературы физически истреблены или погибли благодаря преступному попустительству власть имущих; лучшие люди литературы умерли преждевременно; все остальное, мало-мальски способное создавать истинные ценности, умерло, не достигнув 40–50 лет.

Литература — это святая святых — отдана на растерзание бюрократам и самым отсталым элементам народа, из самых “высоких” трибун — таких, как Московская конференция или ХХ партсъезд, — раздался новый лозунг “Ату ее!”. Тот путь, которым собираются “исправить” положение, вызывает возмущение: собрана группа невежд, за исключением немногих честных людей, находящихся в состоянии такой же затравленности и потому не могущих сказать правду, — и выводы, глубоко антиленинские, ибо исходят из бюрократических привычек, сопровождаются угрозой все той же “дубинкой”.

С каким чувством свободы и открытости входило мое поколение в литературу при Ленине, какие силы необъятные были в душе, и какие прекрасные произведения мы создавали и еще могли бы создать!

Нас после смерти Ленина низвели до положения мальчишек, уничтожали, идеологически пугали и называли это — “партийностью”. И теперь, когда все можно было бы исправить, сказалась примитивность, невежественность — при возмутительной дозе самоуверенности — тех, кто должен был бы все это исправить. Литература отдана во власть людей неталантливых, мелких, злопамятных. Единицы тех, кто сохранил в душе священный огонь, находятся в положении париев и — по возрасту своему — скоро умрут. И нет никакого уже стимула в душе, чтобы творить…

Созданный для большого творчества во имя коммунизма, с шестнадцати лет связанный с партией, рабочими и крестьянами, наделенный богом талантом незаурядным, я был полон самых высоких мыслей и чувств, какие только может породить жизнь народа, соединенная с прекрасными идеалами коммунизма.

Но меня превратили в лошадь ломового извоза, всю жизнь я плелся под кладью бездарных, неоправданных, могущих быть выполненными любым человеком, неисчислимых бюрократических дел. И даже сейчас, когда подводишь итог жизни своей, невыносимо вспоминать все то количество окриков, внушений, поучений и просто идеологических пороков, которые обрушились на меня, — кем наш чудесный народ вправе был бы гордиться в силу подлинности и скромности внутренней, глубоко коммунистического таланта моего. Литература — это высший плод нового строя — унижена, затравлена, загублена. Самодовольство нуворишей от великого ленинского учения даже тогда, когда они клянутся им, этим учением, привело к полному недоверию к ним с моей стороны, ибо от них можно ждать еще худшего, чем от сатрапа Сталина. Тот был хоть образован, а эти — невежды.

Жизнь моя, как писателя, теряет всякий смысл, и я с превеликой радостью, как избавление от этого гнусного существования, где на тебя обрушивается подлость, ложь и клевета, ухожу из этой жизни.

Последняя надежда была хоть сказать это людям, которые правят государством, но в течение уже трех лет, несмотря на мои просьбы, меня даже не могут принять.

Прошу похоронить меня рядом с матерью моей».

Это письмо, как бы его пристально не разбирали коллеги по писательскому делу, называя его мелким, жалким, разочаровывающим, в сути своей обнажало нелицеприятную истину, относящуюся даже больше к послесталинскому времени и показывавшую, что литература затравлена, загублена невежеством «нуворишей от великого ленинского учения», строивших свои отношения с литературой путем «окриков, внушений, поучений и просто идеологических порок». В числе этих невежд он видел прежде всего партийных бюрократов. Можно было представить, что и Хрущев тоже попадал в эту «невежественную» когорту. По крайней мере, его гнев, обрушившийся тогда, в 1962–1963 годах, на писателей, поэтов и художников, был иллюстрацией этого. Фадеев словно предчувствовал такое отношение к художникам, как будто предчувствовал судьбу романов В. Дудинцева «Не хлебом единым», Б. Пастернака «Доктор Живаго».

Наблюдая отношение Хрущева к людям литературы и искусства, зная мнения этих людей, письмо Фадеева, Бобков понимал и чувствовал, насколько вокруг людей этого круга складывается противоречивая и нездоровая обстановка. А ведь страна уже была в состоянии холодной войны с Западом, войны, в которой ЦРУ тогда выводило на первый план литературу и искусство.

В один из дней 1954 года директорат ЦРУ назначил новым руководителем Отдела международных организаций Корда Мейера.

Этот Отдел был нацелен на тайные операции культурологического и пропагандистского свойства в отношении СССР и стран Европы. Но вся проблема была в том, что в Отделе, которым теперь должен был руководить Мейер, не было достойных профессионалов. Как говорил сотрудник отдела Дональд Джеймсон: «На людей в Отделе по международным организациям большинство сотрудников ЦРУ смотрело как на своего рода бездельников. Так считали особенно те, кто был уверен, что нам следует заниматься тяжелой разведывательной работой, вербовкой шпионов и добыванием документов, а все остальное — просто ерунда».

И вот пришел Корд Мейер, который должен был поменять ситуацию. Его потенциал соответствовал столь сложной задаче. В 1942 году в Йельском университете он защитил диплом, притом с блеском, в области английской литературы. Стал известен как автор литературоведческих статей и после того надолго обосновался в кресле редактора литературного журнала «Йель Лит». В ЦРУ у него было прозвище «Циклоп», потому что он потерял глаз в бою с японцами на острове Гуам. Военная закалка и литературные амбиции сделали его человеком смелым и решительным, но и просчитывающим любую ситуацию на перспективу.

И вот теперь он должен найти новых людей для Отдела и заразить их вдохновением для деятельности, именуемой «культурологическими» операциями. Он пошел путем, уже известным ЦРУ, — связался с «Лигой плюща», ассоциацией интеллектуалов, выпускников привилегированных университетов. Тут ему помощником стал профессор все того же Йельского университета Норман Пирсон, имеющий давние связи с ЦРУ. Пирсон, известный как редактор многотомного собрания «Поэты, пишущие на английском», был весьма уважаем в кругах гуманитариев. Его научный авторитет еще более возрос, когда он занялся продвижением в стране и за рубежом такой новой науки, как американистика. Об этой науке тогда говорили так: эта новая дисциплина наполнена четким имперским посылом, который позволяет понять уникальное соответствие нашей послевоенной роли мирового хозяина и правителя и поощряет тонкую оценку нашего культурного совершенства среди тех, кем мы правим.

Пирсон подсказал, где искать людей. И первым учебным заведением, куда отправился Мейер, был колледж Кеньон. Когда-то здесь учился будущий поэт Джон Кроу Рэнсом, перед которым Мейер благоговел. Здесь с легкой руки Рэнсома родился литературный журнал «Кэньон Ревью», открывавший для молодежи мир литературы. Вокруг Рэнсома и журнала образовалась талантливая, ищущая команда молодых людей, одержимых поэтическим вдохновением. Среди тех, кто входил в эту команду, и искал Корд Мейер людей для своего «культурологического» отдела. Здесь он нашел Роби Маколея, выпускника аспирантуры Университета штата Айова; Джона Томпсона, автора критических статей о литературе, имевшего авторитет среди нью-йоркских литераторов. Но Пирсон подсказывал и других людей, из иных школ и университетов. Так Мейер «приобрел» писателя-романиста Джона Ханта, о котором говорили, что «у него административные способности, холодный рассудок и чувство ответственности за все, во что мы верим».

Эти и другие люди пришли в Отдел на ведущие и оперативные должности — в аппарат «Конгресса за свободу культуры», созданного ЦРУ; в фонд Фарфилда, финансировавшего тайные операции; в группу планирования, что была создана в отделе.

Приход новых людей, да и самого Корда Мейера, вывел отдел на переднюю линию холодной войны в сфере культуры и искусства. В мучительных спорах была разработана и запущена тайная программа книгоиздательства. Ставка на книгу была сделана осознанно. «Книги, — считал начальник отдела тайных операций, — отличаются от всех других средств пропаганды, в первую очередь потому, что одна книга может изменить отношение читателя и его дальнейшие действия до такой степени, какой невозможно достичь с помощью другого средства. … Книжное производство становится самым важным орудием стратегической (долгосрочной) пропаганды». Именно книга — оружие долговременной пропаганды.

Итак, тайная программа книгоиздательства, запущенная ЦРУ. Какие в ней были ударные позиции для влияния на людей из интеллигентского сословия?

1. Добиваться издания книг и их распространения за рубежом, не раскрывая какого-либо влияния со стороны США, путем тайного субсидирования зарубежных изданий или книжных магазинов.

2. Добиваться издания книг, «не зараженных» какой-либо открытой формой привязки к правительству США, особенно если позиция автора является «деликатной».

3. Добиваться издания книг, руководствуясь оперативными соображениями, независимо от рентабельности этих книг.

4. Стимулировать и субсидировать местные национальные или международные организации для публикации и распространения книг.

5. Стимулировать написание политически значимых книг неизвестными иностранными авторами — либо путем прямого финансирования автора, если возможны тайные контакты с ним, либо косвенно, через литературных агентов и издателей.

Ф. Сондерс в своей книге «ЦРУ и мир искусств» приводит один из списков книг, относящийся к концу 70-х годов, в издании и распространении которых, по «оперативным соображениям», принимало участие ЦРУ.

Список довольно интересный, но выделим те издания, которые выражают позицию ЦРУ в отношении книги как оружия стратегической, то есть долгосрочной, пропаганды. Вот они, эти издания:

«Венгерская революция» М. Ласки (об истории антикоммунистического путча в Венгрии в 1956 году).

Переводы поэм «Бесплодная земля» и «Четыре квартета» выдающегося американо-английского поэта-авангардиста Т. Элиота. (Эти поэмы пронизаны библейскими и дантовскими настроениями, в них поэт приходит к пониманию того, о чем писал Г. Гессе: не существует воплощенной добродетели, полного повиновения, беззаветного служения; что справедливость недостижима, а жизнь в добре невозможна. ЦРУ заказало перевод этих произведений Т. Элиота на русский язык, а затем забросило эти книги в СССР. — Э.М.).

Сборники стихов «Прошлое в настоящем: борьба идей от Кельвина до Руссо».

«Литература и революция в Советской России» под редакцией М. Хэйварда и Л. Лабедза.

«История и надежда: прогресс в свободе» К. Желенски.

«Новый класс» М. Джиласа (о коммунистической власти, партаппарате, идеологии и практике его деятельности).

«Жизнь и смерть в СССР» Э. Кампесино (он первый из латиноамериканских писателей, кто написал о сталинских репрессиях).

«Доктор Живаго» Б. Пастернака.

«Государь» Н. Макиавелли (новые издания).

Произведения А. П. Чехова. Работы Чехова в переводе на многие языки были изданы фирмой «Чехов Паблишинг Компани», которая тайно финансировалась ЦРУ».

Конечно, сочинения Чехова издавались в СССР огромными тиражами, значительно меньшими — в странах Европы. Но предназначение произведений таких авторов, как А. П. Чехов и Т. С. Элиот, было в том, что они создавали некий интеллектуальный, духовный контекст, в поле которого вслед за этими или параллельно с этими произведениями можно было продвигать и «Доктора Живаго», и «Новый класс», и «Венгерскую революцию», и «Жизнь и смерть в СССР» и другие подобные, которым можно было придать статус оружия идеологической и политической войны. При этом надо отметить, что это были не «дешевые» пропагандистские книжки, а литература достаточного интеллектуального наполнения, способная увлечь мыслящую интеллигенцию.

Что же предпринимал КГБ, в частности пятое Управление, в ответ на «литературные» усилия ЦРУ?

В конце 60-х годов КГБ ставит вопрос об открытии для советского читателя произведений тех русских писателей, которые в силу разных обстоятельств оказались за рубежом. Их имена в СССР были под запретом, произведения их не издавались. А ЦРУ включало их в свои списки для распространения, для соответствующего литературного комментария вокруг запрещенного имени. Из-за этих запретов наша культура несла немалые потери. Для отечественного читателя, литературной критики, историков культуры оказался закрытым целый пласт русской литературы таких талантливых авторов «русского» литературного зарубежья, как В. Набоков, Б. Зайцев, И. Шмелев, Е. Замятин, и многих других. Абсурдность ситуации понимали в отделах культуры и пропаганды ЦК КПСС, но все их попытки изменить ее разбивались о позицию руководителей партии. И вот Ю. В. Андропов, выступая на заседании Политбюро, поднимает вопрос об отношении к писателям «русского зарубежья». Но в ответ он слышит, что данная проблема не относится к компетенции органов государственной безопасности.

Все же усилия камень точат. КГБ не отступал. Бобков понимал, что рано или поздно придется решать эту проблему, ибо чем больше становилось запретов, тем острее реагировала на них интеллигенция. Копилось возмущение. И все более реальной становилась возможность выступлений некоторых горячих голов на грани нарушения закона. Как вспоминал Бобков, «мы внимательно изучили список “забытых” писательских имен и убедились: разговоры о том, будто произведения авторов из этого списка действуют на нашего читателя “разлагающе” и “угрожают” политическому строю, — чепуха; их произведения являются значительным вкладом в отечественную культуру».

В ЦК КПСС была направлена служебная записка, в которой доказывалась необходимость издания произведений писателей-эмигрантов, а также таких «запрещенных» отечественных поэтов и прозаиков, как Игорь Северянин, Осип Мандельштам, Павел Васильев, Бруно Ясенский, и других.

Попала эта записка сначала к секретарю ЦК КПСС П. Н. Демичеву, ведавшему вопросами культуры и образования. Он отнесся к ней весьма неодобрительно. Но на других деятелей и работников аппарата ЦК аргументы, изложенные в записке, все же возымели действие. И после долгих обсуждений вопрос был продавлен. В конце концов, произведения «запрещенных» авторов начали выходить.

Но в отношении одного имени «нашла коса на камень». Имя это — Николай Гумилев. Секретарь ЦК М.А. Суслов, идеолог партии, был категорически против публикации его стихов. И лишь только после смерти Суслова, в 1982 году, сборник произведений Гумилева увидел свет.

Пятое Управление здесь противостояло не столько ЦРУ на поле «культурологической» войны, сколько партийным лидерам из той породы закостеневших «невежд», о которых писал в своем посмертном письме много лет назад Александр Фадеев.

Бобков так объяснял особенность этой ситуации:

— Многие сотрудники отделов ЦК КПСС ощущали необходимость действий, понимали потребность отхода от принятых стандартов, не всегда разделяли точку зрения своих начальников. Им, как и работникам госбезопасности, было нелегко в условиях жестких требований дисциплины. Слово руководителя ЦК, ведавшего определенной сферой, являлось для аппарата непререкаемым. Это обстоятельство сближало сотрудников нашего аппарата с работниками ЦК, позволяло сообща готовить решения по возникающим вопросам.

Но запретительная позиция верхушки партии в отношении определенных книжных произведений явно снижала эффективность борьбы с идеологическими акциями ЦРУ.

А в годы перестройки книга опять стала предметом непонимания между КГБ и партией. Тогда секретарь ЦК А. Н. Яковлев, ведавший вопросами идеологии и пропаганды, инициировал повтор критики культа личности Сталина. Бобков имел с ним жесткий спор по этому поводу. Аргументы Бобкова: разбудим страсти, которые сегодня не нужны обществу; общество должно быть не расколото, а консолидировано на проведение перестройки; нельзя подменять перестройку поиском ведьм. Расстались, недовольные друг другом. Спор продолжился, когда появился роман Анатолия Рыбакова «Дети Арбата», о Сталине, сталинском времени и репрессиях. По стране пошла гулять фраза «есть человек — есть проблема, нет человека — нет проблемы», которую автор вложил в уста Сталина. Бобков, читавший эту книгу, тогда сказал Яковлеву, что, по его мнению, книга выдуманная, хотя концепция ее вполне очевидна. И опасна она тем, что претендует на историческую правду.

Яковлев согласился со многими доводами генерала из КГБ, о чем «искренне» поведал ему. Но, душевно расставшись с собеседником, распорядился, чтобы книгу эту быстро печатали, причем тиражами огромными, под миллион экземпляров.

В связи с этим Бобков говорит:

— Яковлев вызывал недоверие к себе именно тем, что некоторые его постулаты противоречили тому, что происходило в жизни. Двойная игра, неискренность. Если ты имеешь взгляд, выскажи его, не вводи в заблуждение других, тем более ты занимаешь такое положение, люди готовы тебя слушать, ты скажи, убеди. В общем, на этом образовался глубокий конфликт у него с теми, кто хотел видеть в перестройке «совершенствование социализма», а не развал государства.

Но ведь существует мнение, будто пятое Управление запрещало выпуск тех или иных произведений литературы и искусства. Бобков непреклонен: это ложь. Он признается, что за весь период его работы только однажды Управление воспротивилось выходу на широкий экран снятого фильма. Это был фильм «Агония» Элема Климова. А воспротивилось потому, что увидело в нем антиреволюционный пафос.

Ну, а как же оценить культурологическую деятельность ЦРУ? Ведь начиная с середины 50-х годов прошлого века ЦРУ решало задачу влияния на советскую интеллигенцию, на творческую публику в социалистических странах Европы, используя литературу и искусство.

Обратимся к более чем авторитетному свидетельству, содержащемуся в книге бывшего начальника одного из подразделений оперативного директората ЦРУ по Советскому Союзу и странам Восточной Европы М. Бирдена и журналиста Дж. Райзена «Главный противник»:

«С самого начала “холодной войны” ЦРУ тайно финансировало некоторые журналы, книги и различные академические издания, публиковавшиеся в Западной Европе эмигрантами из стран советской империи.

Эти эмигрантские издания доносили правду до жителей стран Восточной Европы и Советского Союза, испытывавших настоящий информационный голод. Они давали возможность знакомиться с запрещенной литературой и во многих случаях помогали сохранить историю преследуемых меньшинств. Поддерживавшимся ЦРУ изданиям не было необходимости распространять лживую пропаганду, им просто нужно было говорить правду о режимах, которые были построены на лжи и фабрикациях. Тайная программа доставки новостей и литературы людям в странах советского блока была одним из самых значительных — и благородных — успехов “холодной войны”.

Хорошим примером в этом отношении была Польша. Вместе с АФТ-КПП (Американские профсоюзы. — Э.М.) и католической церковью ЦРУ помогло “Солидарности” создать техническую базу, позволившую ей в темные дни военного режима и подполья доносить информацию до масс.

В то же время финансируемые ЦРУ литературные произведения и другие материалы позволяли знакомить подвергавшиеся преследованиям меньшинства в Советском Союзе с объективной информацией об их собственной истории. На протяжении долгих лет ЦРУ совершенствовало технику контрабандного ввоза нелегальной литературы для этих групп. Управление насытило страны Восточной Европы и Советский Союз Библией, “Архипелагом ГУЛАГ” и другими великими произведениями, иногда в виде миниатюрных книг, которые можно было легко спрятать от властей».

Но это была литература, доставляемая из-за границы в СССР. А начиная с 1968 года, в СССР начала складываться скрытая система продвижения самиздатовской литературы за рубеж. Ее организовала Наталья Дмитриевна Светлова, в будущем супруга Александра Исаевича Солженицына. Знакомство их произошло, когда он уже вчерне закончил «Архипелаг ГУЛАГ». А сотрудники КГБ проявляли всю большую активность в поиске его сочинений и каналов их продвижения. И Светлова в этой ситуации оказалась незаменимой помощницей Солженицына.

Молодая, красивая, обаятельная и умная женщина, учившаяся тогда в математической аспирантуре, привлекающая своим духовным складом, не могла не заинтересовать его. Дед ее был известный советский партийный публицист, арестованный в 1937 году. Еще в школьные годы она увлеклась реальной историей российской коммунистической партии. Но на что особо обращает внимание Солженицын, в ней была «душевная прирожденность к русским корням, русской сути, и незаурядная любовная внимательность к русскому языку». При всем при том, это была деловая женщина, в работе ее отличала мужская хватка: «готовность, точность, лаконичность».

По сути, она стала соавтором и редактором его работ. Вот как он об этом говорит: «Аля (Так он ее называл, сокращая имя Наталья. — Э. М.) настояла сделать и успела провести в уже оконченном «Архипелаге» большую работу по проверке и правке цитат, особенно ленинских, которые я впопыхах работы брал из разных изданий, а верней — вторично перехватывал из коммунистических книг, сам не имея времени на библиотечную проверку, получался ералаш. (Подпольный писатель, считал я себя несколько свободным от обычных библиотечных требований, — зря и ошибочно.) Потом составила каркасы событий в моих Межузельях».

Здесь уточним, что десятитомную историческую эпопею «Красное колесо» Солженицына держат четыре событийных Узла, и как пишет сам Солженицын, он не занимался событиями в Межузельях, «потому что они не охватывались Узлами, а знать-то, видеть их косым зрением надо». И вот эту работу сделала Светлова. Кроме того, она обрабатывала воспоминания политических деятелей, «делала выписки по Ленину: то из отдельных произведений, то — собирала и классифицировала: черты его наружности, речи, манеру держаться» — отмечал Солженицын.

А вот это уже точно дела соавторские, о которых с таким значением говорит Солженицын: «Она влилась и помогала мне сразу на нескольких уровнях, в советах, обдуманьях шагов, через три года уже и во внутреннем вынашивании «Октября». Прежде — во всех определяющих, стратегических решениях я был одинок, теперь я приобрёл еще один проверяющий взгляд, оспорщицу — но и постоянную советчицу, в моем же негнущемся духе и тоне. Очень это было радостно и дружно. Моей работе и моей борьбе Аля быстро отдалась — вся».

Помимо соучастия в написании этих, ныне известных сочинений Александра Исаевича, Светлова выстроила довольно-таки эффективную сеть хранения и продвижения их, доставлявшую головную боль пятому Управлению. Но эту боль она сняла с Солженицына. А боль эта, по словам Александра Исаевича, была в том, что постоянно надо было держать в голове целый ряд соображений: у кого какую рукопись держать, «кому отвозить на сбережение; в каком порядке перемещаться, чтобы меньше угрозы; откуда звонить, чтоб не открыть связи; какие хранения ликвидировать из-за опасности, какие новые открывать», а еще как организовать новый, постоянный канал на Запад.

Она выстроила не только порядок хранения рукописей (а это сотни и сотни страниц), но и определила для этого надежных людей и возможности их жилищ. Эти люди — поклонники творчества Солженицына, друзья и знакомые, знакомые знакомых. Она задействовала их в системе хранения документов и рукописей, причем так, чтобы это стало органичной частью их жизни, чтобы они были естественны в своих передвижениях и контактах. Солженицын вспоминал: «Аля… вникла во все, что у меня было написано, до каждой бумажки, и все это теперь держала в памяти и в подробном знании. Затем — все это классифицировала, систематизировала (одновременно прося, уже на случай внезапной смерти моей, если руки больше не дойдут, — собственноручных моих надписей и разъяснений на первых листах)».

Светлова отработала процесс фотографирования текстов Солженицына, найдя для этого опять-таки верного человека, придумала маркировку фотопленок с текстами для отправки за границу. Был переснят, и не один раз, весь «Архипелаг ГУЛАГ», пересняты все архивы, все написанное. И все это было объединено в один комплект под названием «Сейф», имевший свою систему хранения.

Был найден канал переправки фотопленок в зарубежные журналы и издательства, прежде всего в издательство «ИМКА-пресс», напечатавшее «Архипелаг ГУЛАГ». Работала цепочка, организованная Светловой: нить шла через людей Светловой — во французское посольство, к управляющей хозяйством французского посла в Москве Анастасии Борисовне Дуровой, имеющей русские корни. Превосходно зная русский язык, она уверенно освоилась в советской среде. Она назначала встречи с нужными людьми в магазинах, на рынках, в гостиницах, на культурных мероприятиях, кинопремьерах, выставках. Ее смелость, находчивость, спокойствие позволили ей поддерживать в рабочем состоянии нелегальный канал передачи рукописей из СССР на Запад в течение многих лет. При этом она не обладала дипломатической неприкосновенностью. А взяв интеллектуальный «груз» она посылала его не с дипломатами, а со своими знакомыми французами, которые наезжали в Москву, и которых она знала по прежней парижской жизни, с кем когда-то училась во Франции или сталкивалась в определенных житейских обстоятельствах. Она чувствовала, кому можно доверять, кому нет. Например, в феврале 1971 года она попросила полицейского чиновника, который возвращался в Париж, передать большую коробку московских конфет для своей тёти, в которой был текст «Августа четырнадцатого». Интеллектуальные «грузы» она передавала не только от Солженицына, но и других авторов самиздатовской литературы.

Так работала сеть Светловой-Солженицыной.

А через 40 лет, в ноябре 2009 года, Наталья Дмитриевна Солженицына выступила в защиту русской классической литературы, ущемляемой в школе, и поставила вопрос о необходимости воспитания молодого поколения, прежде всего на основе русской литературы, выступила наперекор мнению и политике министерства образования России. Это был гражданский поступок. Она встретилась тогда с премьер-министром России В. В. Путиным и вела разговор о том, что нельзя вдвое сокращать учебные часы на литературу в школе, что нужно вернуть старшеклассникам «нормальное» обязательное сочинение, что нужно на уроках литературы изучать «Архипелаг ГУЛАГ». И премьер Путин, бывший и будущий президент страны, тогда сказал ей: «Давайте обсудим».

Ее позиция, не раз высказанная, была предельно ясная: «Русский язык может оставаться в ЕГЭ, но литература не должна там присутствовать. Формализация литературы убивает ее… Почему, пытаясь что-то взять у Запада, мы всегда берем самое ненужное, выбираем сорняки. Я 20 лет прожила на Западе, наши дети учились в школе и университетах Америки. В Америке есть ЕГЭ, там это называется SAT (Scholastig Aptitude Test)… Но ни один, даже самый захудалый колледж не принимает студентов только на основании SAT. Что нужно принимающему университету? Видеть: способен ли человек выразить собственные мысли. Ты человек думающий или только играющий в бейсбол? Почему мы сделали ЕГЭ единственными пропускными воротами в любой университет? Это дикость, … У большевиков только и были — нефть, большая наука и классическая литература (пусть урезанная, но все же именно на ней воспитывали детей). Мы разгромили науку и выбрасываем литературу. Самоубийство!». Дальше она говорила: «Прожигает слово, не собрание фактов».

И изменения наступили.

Но вернемся к тому времени, когда Наталья Светлова выстраивала тайную сеть хранения и продвижения машинописных сочинений своего мужа и, даже можно сказать, вообще, самиздатовской литературы в СССР.

КГБ ведь тоже не спало. Оно выявляло каналы перемещения литературы и перекрывало их. Офицеры пятого Управления вместе со своими коллегами из разведки, прежде всего, отслеживали каналы вывоза самиздатовской литературы из СССР для публикации в зарубежных издательствах. Каналы интересовали особо. Кто передает, что передает и как передает? Не меньше интересовали каналы поступления печатной продукции из-за рубежа: кто, как и что доставляет? На это были нацелены не только «внутренние» агенты, но и внешние, которые находили нужные источники информации в зарубежных странах, смогли войти в артистические круги, в культурные ассоциации, фонды, творческие группы, издательства или школы искусств. Одним из наиболее успешных агентов здесь был солист балета Большого театра. Назовем его К. Его агентурное преимущество состояло в том, что он жил двойной жизнью. В одной жизни он танцевал в большинстве спектаклей труппы Большого театра на гастролях в Париже, Лондоне, Мюнхене, Нью-Йорке, а во второй жизни он выполнял разведывательные задания. А танцевал он ведущие партии, и публика его хорошо принимала. По крайней мере, главный балетмейстер театра Юрий Григорович был им доволен. А разведывательные задания выполнял виртуозно. Он органично входил в круги русской эмиграции в тех городах, где не раз гастролировал Большой, встречался с художниками-диссидентами, с издателями советского самиздата на Западе. Впечатляют его связи с западными русскоязычными СМИ — радиоредакциями «Голоса Америки», «Свободной Европы», с редакциями журналов «Посев», «Континент», с издательством «ИМКА пресс», печатавшим сочинения Солженицына. Крупной удачей для него стал контакт с известным европейским издателем Ежи Гедройцем. Его контакты и связи, прежде всего, конечно, неформальные, давали ценную информацию, за что от руководства КГБ он не раз получал благодарности и награды. Талант у него был и к агентурной работе, и к искусству балета.

И здесь вернемся к исследованию Милтона Бирдена и Джеймса Райзена «Главный противник», к тем страницам, где они подводят итог издательской деятельности ЦРУ, нацеленной на СССР:

«Эмигрантские издательства в Париже и других западных столицах, при негласной поддержке со стороны ЦРУ, активно подогревали мечты о свободе в России, Польше и Чехословакии. В 80-е годы некоторые из них расширили ассортимент своей продукции за счет видеоматериалов, документальных и музыкальных программ, которые можно было приобрести в магазинах Запада и тайно ввезти в страны Востока.

Многие работавшие с ЦРУ эмигранты поседели от терпеливого ожидания в своем изгнании. И вот неожиданно пришла свобода. Ранее запрещенные издания теперь можно было свободно покупать в газетных киосках Праги, Варшавы и Будапешта.

К началу 1990 г. в ЦРУ пришли к выводу, что финансовую поддержку эмигрантских организаций пора прекращать. Для тех работников ЦРУ, которые обеспечивали поддержку эмигрантских изданий, это был праздник со слезами на глазах. Они должны были прощаться с людьми, которые долгие годы терпеливо ждали и надеялись, несмотря на то что практический эффект от их публикаций был малозаметен.

Для большинства эмигрантов из стран Восточной Европы прекращение тайных связей с ЦРУ не представляло особой проблемы. Многие из них уже готовились к возвращению домой и открытию там легальных издательств. Им Управление больше уже не было нужно.

Однако с эмигрантами из Советского Союза дело обстояло сложнее. В Москве революция еще не наступила. Даже некоторые работники в пропагандистском подразделении ЦРУ, обеспечивавшем тайную поддержку эмигрантских изданий, были не склонны спешить с прекращением советских программ. Идеологическая борьба с коммунизмом шла так долго, что психологически было просто трудно провозгласить победу и “выключить свет”. Однако эти программы обходились ЦРУ в миллионы долларов, и Управление больше не могло их оправдать.

Вскоре работники ЦРУ в Западной Европе начали потихоньку встречаться с находившимися у них на связи эмигрантскими издателями и подсказывать им: произошло то, чего они ждали сорок лет, пришло время возвращаться домой».

Интересно звучат в устах американских авторов выражения: «находящиеся на связи эмигрантские издатели», «финансируемые ЦРУ литературные произведения».

«Культурная» дипломатия осуществлялась с помощью «шпионских технологий». Продвижение произведений культуры методами спецслужб заставляло видеть в культуре прежде всего антисоветскую пропаганду и средство психологической войны. Раз культурой занимается ЦРУ, то активное присутствие в этой сфере пятого Управления было необходимо.

Глава 12. «Архипелаг ГУЛАГ» в холодной войне

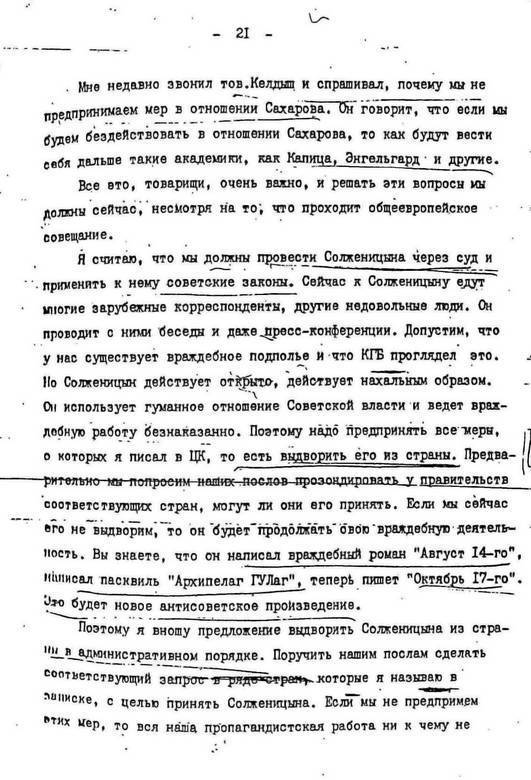

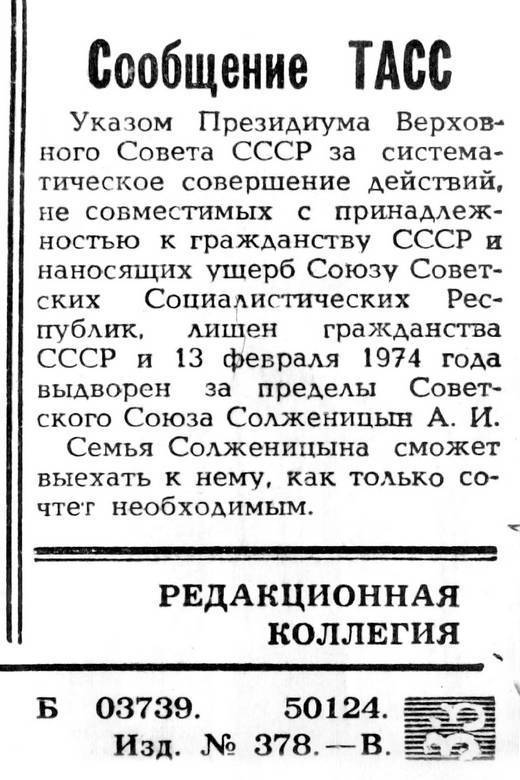

Среди инакомыслящих в конце шестидесятых на первые роли выдвинулся уже известный писатель Александр Исаевич Солженицын, автор «Одного дня Ивана Денисовича» — романа, понравившегося Хрущеву. Летом 1968 года Солженицын закончил первый том публицистического повествования о сталинских репрессиях «Архипелаг ГУЛАГ». Пожалуй, тогда им и занялось вплотную пятое Управление. Эта взаимная привязанность длилась почти семь лет, вплоть до его отъезда за границу в апреле 1974 года.

Семь лет: 105 томов дела оперативной разработки, где фиксировались слежка, прослушивание разговоров, разработка связей. Солженицын не в долгу. Он с каким-то яростным весельем констатирует: «“Архипелаг” закончен, пленка вывезена за границу».

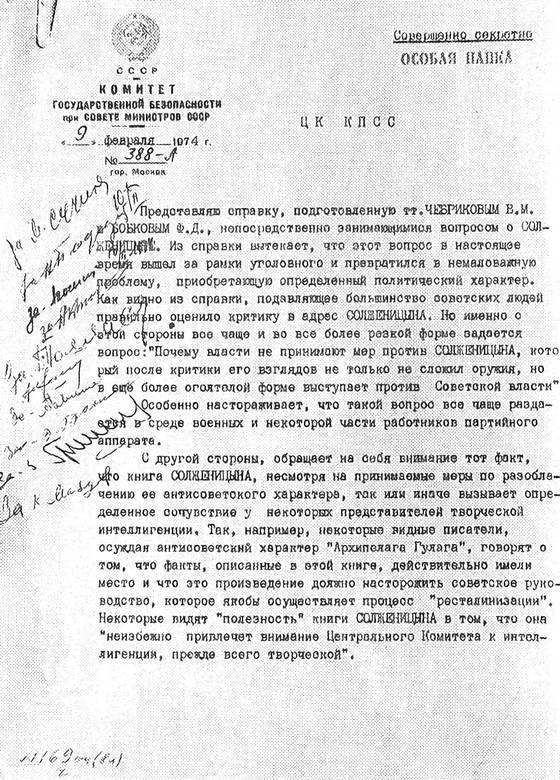

Почти пять лет искали чекисты рукопись «Архипелага». Нашли. У знакомой Солженицына. В Политбюро пошла записка — краткое содержание изъятого. А во Франции в те же дни вышел первый том. Эфир захлебывался новостью и каждый вечер выплескивал очередную порцию солженицынского повествования.

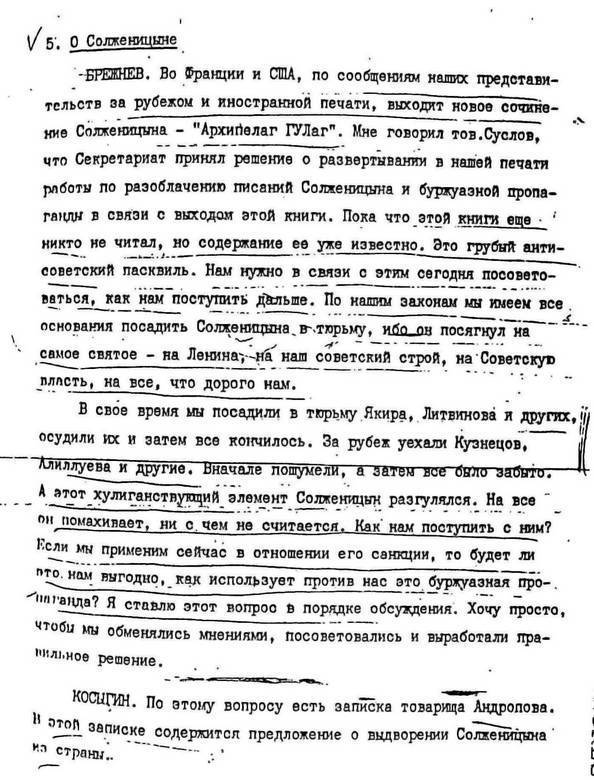

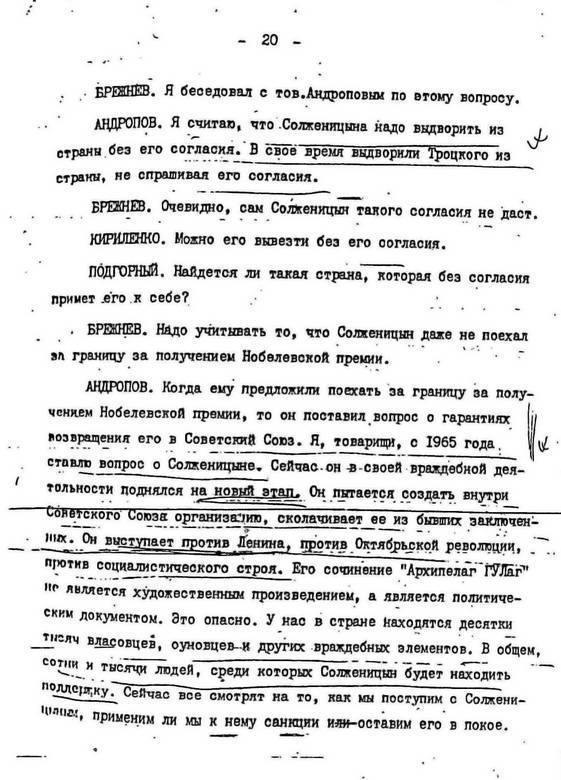

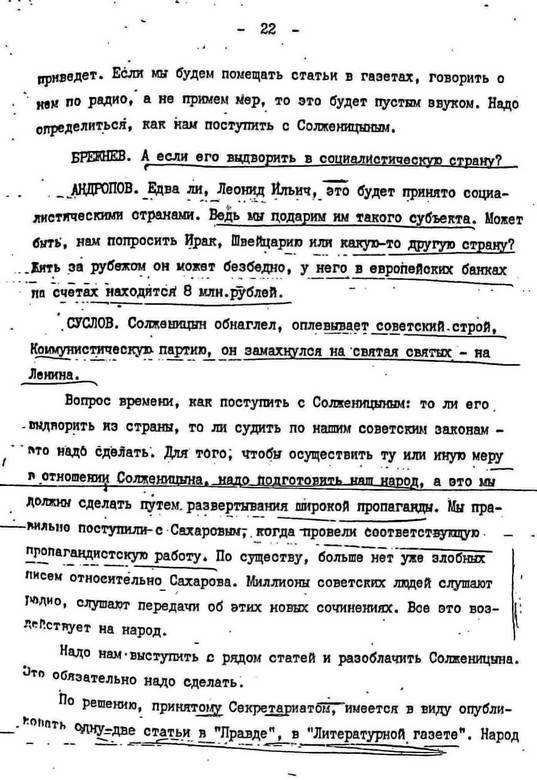

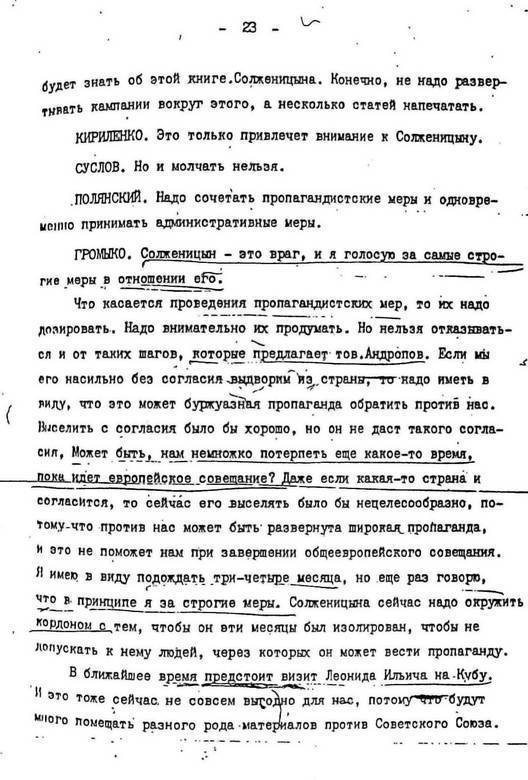

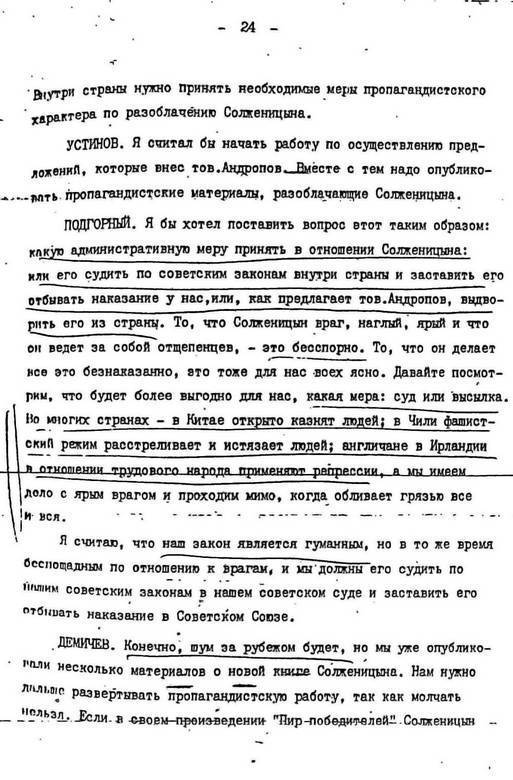

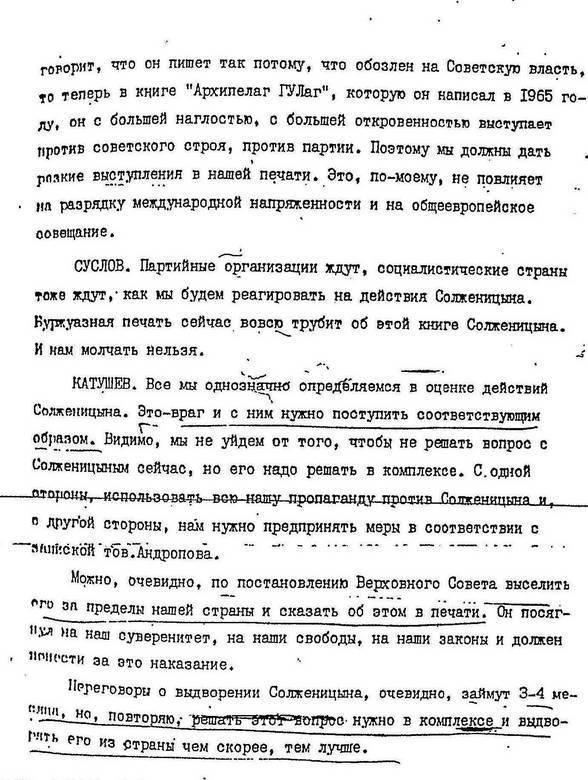

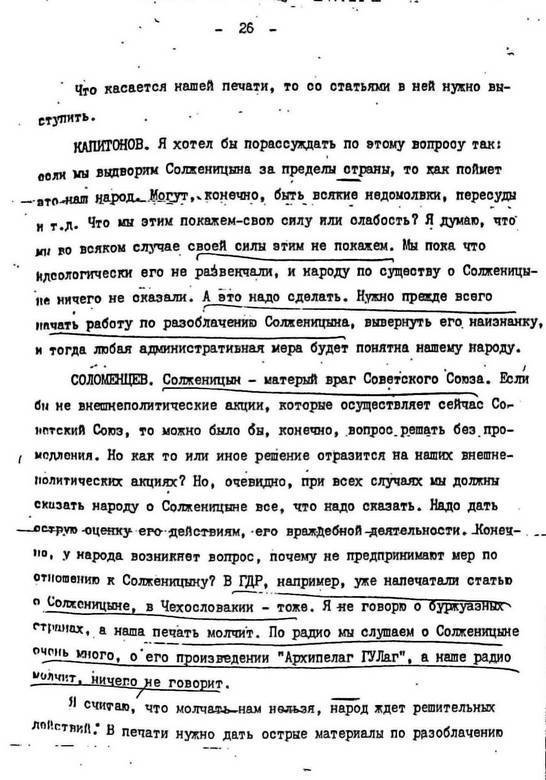

Глухо урчало Политбюро: хватит церемониться, пора принимать меры. Особенно неистовствовали Н.В. Подгорный и А.Н. Косыгин: арестовать, судить, в Сибирь. Такое решение и приняли.

А в пятом Управлении зрел другой вариант. Как-то Бобков, с ним начальник 9-го отдела Никишкин и начальник отделения Широнин, занимавшиеся делом Солженицына, в очередной раз обсуждали ситуацию.

— Ну, хорошо, арестуем, будет суд, приговор: несколько лет лагерей. Но какой шум на Западе, и оживление среди диссидентов здесь. А для ЦРУ — новые возможности. Значит, усиление психологической войны. И курс на разрядку гибнет. Вот политический эффект от ареста.

— А как нейтрализовать без политических потерь?

— Выслать!

С этим пошли к Андропову. Егo тоже смущала перспектива ареста и суда. Добавлялось личное: реноме на Западе в этом случае — палач.

Но выслать — куда? По всем оперативным данным Солженицын покидать Союз не собирался. Нужна была страна, готовая принять мятежного писателя наперекор его желанию. По мнению председателя КГБ, такой страной могла стать Федеративная Республика Германия.

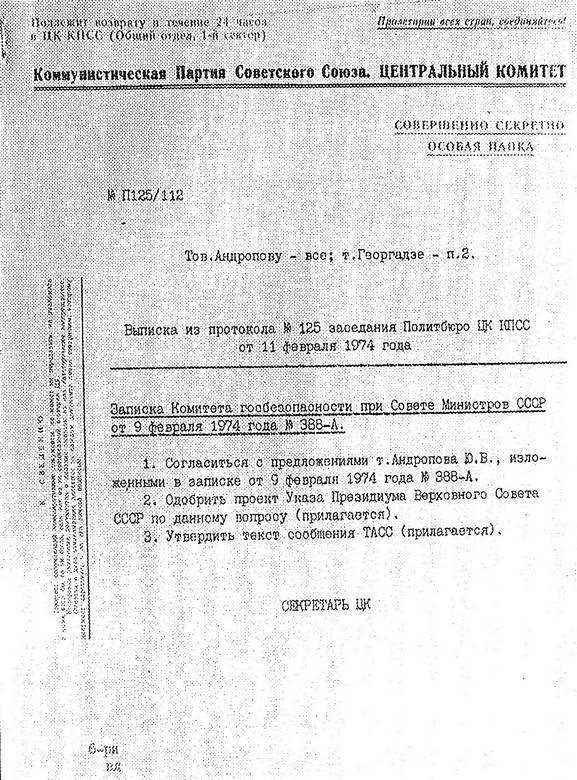

И вопреки решению Политбюро Андропов с Бобковым набрасывают план действий, который тут же начинает обрастать событиями. Генерал Кеворков, доверенное лицо Андропова, находившийся в Восточном Берлине, получает указание вести переговоры с канцлером Брандтом.

Генерал Кеворков:

— Однажды вечером в первых числах февраля 1974 года, возвратившись на виллу в Восточном Берлине, я нашел на столе записку, в которой мне предписывалось срочно связаться с Москвой. Рано утром я связался с Москвой по аппарату шифрованной телефонной связи». Андропов сказал следующее: «…Поинтересуйтесь у Брандта (Канцлер Германии. — Э.М.), не захочет ли он оказать честь и принять у себя в Германии писателя, к судьбе которого он проявлял постоянный интерес. В противном случае Солженицын будет выдворен в одну из восточных стран, что связано с определенным риском для него. Одним словом, как только проясните вопрос, немедленно информируйте… Постарайтесь сделать это побыстрее, а то здесь вокруг него разгораются страсти! Нам нужна любая ясность, чтобы знать, в каком направлении действовать дальше»… Я пересказал Бару (Статс-секретарь ведомства канцлера Германии. — Э.М.) почти слово в слово все услышанное мною в тот день по телефону из Москвы. Реакция Бара была обычной. Он передаст все Брандту, тот переговорит с Белем (Известный германский писатель. — Э.М.), другими писателями, после чего сообщит нам свое решение. Через день Бар информировал нас, что немецкие коллеги будут рады приветствовать Солженицына в свободном мире. Брандт придерживается того же мнения.

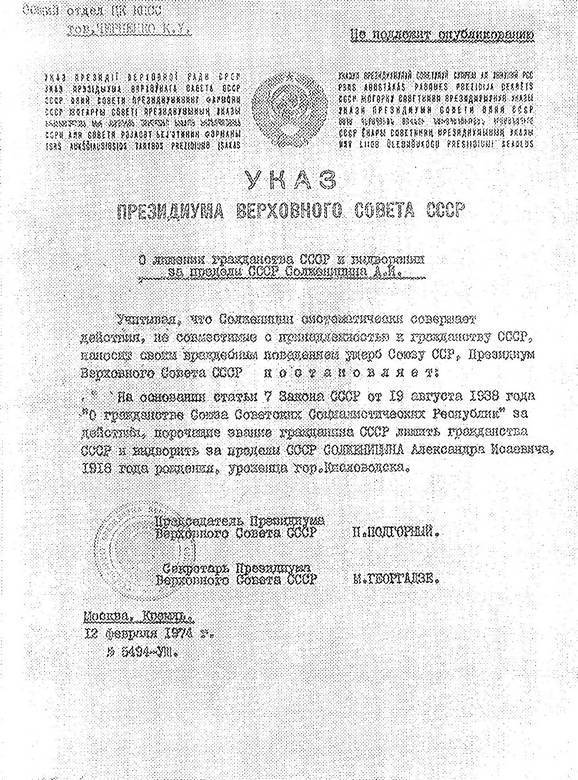

А Бобков тем временем пишет проект Указа Президиума Верховного Совета о лишении Солженицына советского гражданства и высылке его за рубеж. И готовит записку для Андропова. А тот направляет послание Брежневу: «Обращает на себя внимание факт, что книга Солженицына, несмотря на принимаемые нами меры по разоблачению ее антисоветского характера, так или иначе вызывает определенное сочувствие некоторых представителей творческой интеллигенции… откладывать дальше решение вопроса о Солженицыне, при всем нашем желании не повредить международным делам, просто невозможно, ибо дальнейшее промедление может вызвать для нас крайне нежелательные последствия внутри страны… Мне представляется, что не позже чем 9—10 февраля следовало бы принять Указ Президиума Верховного Совета СССР о лишении Солженицына советского гражданства и выдворении его за пределы нашей Родины (проект Указа прилагается). Саму операцию по выдворению Солженицына в этом случае можно было бы провести 10–11 февраля. Важно это сделать быстро, потому что, как видно из оперативных документов, Солженицын начинает догадываться о наших замыслах и может выступить с публичным документом, который поставит и нас, и Брандта в затруднительное положение…».

КГБ сделал опережающий ход. Теперь борьба с Солженицыным перешла из сферы оперативной в идеологическую. Бобков уверен: если бороться с писателем, то словом, а лучше книгой. Он исходил из того, что общественности должна быть представлена иная точка зрения (андроповский принцип — «тезис плюс антитезис»). Пусть выступит солженицынский оппонент, владеющий словом и иной идеей. И книги его должны раскупаться, а не навязываться.

Тогда-то и появился Николай Николаевич Яковлев, талантливый историк и публицист, доктор наук, сын маршала Яковлева, в свое время также не избежавшего сталинского гнева. Сталинское МГБ, хрущевский КГБ наследили и в биографии самого Николая Николаевича. И след этот смущал чиновников от науки. Сверхосторожные, они ограничивали писательскую активность Яковлева.

Устинов Дмитрий Федорович, тогдашний министр обороны, хорошо знавший его отца, позвонил Андропову.

— Юра, помоги, замучили человека.

После встречи историка с Андроповым «делом» Яковлева занялся Бобков. Мучители отстали, докторская жизнь вошла в колею. А Бобков и Яковлев почувствовали интерес друг к другу.

Однажды заговорили о диссидентах и сошлись в понимании того, что были они опасны не столько своими «творениями», сколько своей ролью проводников для Запада, жаждавшего влезть в дела страны и под знаменем демократии основательно раскачать власть.

Солженицынские произведения были на слуху. Общественное мнение тогда переваривало «Август четырнадцатого». А официальные историки, закосневшие в партийных догмах, академически молчали, иногда роняя то про себя, то вслух: «Сажать надо, сажать».

И Бобков тогда сказал:

— А не двинуть ли нам что-то встречное?

— Барбару Такман, «Августовские пушки», — подсказал Яковлев.

Он так это объяснил: «Идеально подошла много нашумевшая в шестидесятые в США и Западной Европе книга вдумчивой публицистки Барбары Такман “Августовские пушки” о первом месяце той страшной войны. Разумеется, в громадном моем предисловии к ней не говорилось ни слова о Солженицыне. На фоне книги Такман, отражавшей новейшие достижения западной историографии, написанное им выглядело легковесным историческим анахронизмом, крайне тенденциозным, что не могли не видеть не только специалисты, но и широкий читатель».

Книга «Августовские пушки» вышла в свет в 1972 году в издательстве «Молодая гвардия». Это был первый ход в стиле «pablic relations» на поле идейно-пропагандистского противостояния. Второй был сильнее.

— Нужно сотворить двойника «Августа четырнадцатого», но с обратным зарядом, и чтобы читать можно было на одном дыхании, — совсем не по-генеральски сформулировал задачу Бобков. — Материалами обеспечим, архивы будут ваши.

И через полтора года в той же «Молодой гвардии» 100-тысячным тиражом вышла книга Яковлева «1 августа 1914 года». Разошлась мгновенно.

Бобков говорит:

— В противовес солженицынскому «Август четырнадцатого» мы помогли Яковлеву написать «1 августа 1914». Даже хотели выпустить однотомник из этих двух произведений — яковлевского и солженицынского. Но в ЦК партии не оценили нашей идеи.

Критики набросились на яковлевскую книжку, уличая в отступничестве от академически-партийных канонов. Особенно усердствовали кандидаты и доктора из Института истории Академии наук: освещение событий Яковлевым «находится в прямом противоречии с ленинской трактовкой истории, оно принципиально отличается от общепринятого в советской исторической науке, можно только удивляться тому, что эта книга была издана массовым тиражом в расчете на широкого, преимущественно молодого читателя».

А Солженицын молчал.

Дальше была публицистическая книжка «ЦРУ против СССР». Идея Бобкова, воплощение Яковлева. Оперативная библиотека КГБ, материалы разведки и Пятого управления работали на автора.

Бобков здесь уточняет:

— По сути, книга та рождалась в совместной работе с Яковлевым. Подбирали материал, консультировались, набрасывали тезисы. В этой книге была предсказана и ситуация, связанная с распадом Советского Союза.

Четыре издания общим тиражом 20 миллионов экземпляров выдержало это произведение. В ряду героев — американское Центральное разведывательное управление, писатель Солженицын, академик Сахаров. Много страниц о солженицынском «Архипелаге ГУЛАГ», который Бобков и Яковлев рассматривали не как литературу, а как средство «психологической войны».

Бобков ознакомился с «ГУЛАГом» сразу после изъятия рукописи. Читал внимательно. И вывод по размышлении: не исследование, а художественно-публицистический миф, и им как тараном будут долбить стену под названием Советский Союз.

Через 25 лет такой же вывод в «Независимой газете» сделал литературовед, доктор наук Вадим Баранов. Он обратился к словам самого Солженицына: «Я не дерзну писать историю Архипелага: мне не довелось читать документов… Все прямые документы уничтожены, или так тайно хранятся, что к ним проникнуть нельзя… Большинство свидетелей убито и умерло. Итак, писать обыкновенное научное исследование, опирающееся на документы, на цифры, на статистику, не только невозможно мне сегодня… но боюсь, что и никогда никому».

Но предвидение Солженицына не оправдалось, отмечает В. Баранов.

Действительно, «Архипелаг ГУЛАГ» вышел на Западе в 1973 году, а в СССР начал публиковаться в «Новом мире» в 1989 году. И тогда же в прессе стали появляться исследования о ГУЛАГе социологов и историков. «Возможно, все цифры в этих исследованиях требуют проверки, — говорит В. Баранов, — но если в одном случае источник понятен, то в другом, “архипелаговском”, совершенно неведом. И если принимать за истину живые свидетельства современников о своей судьбе, то совершенно не понятно, откуда у кого-то из них могут появиться обобщающие цифры по ГУЛАГу в целом… свои впечатления о виденном и пережитом, кровоточащие факты — одно. Но обобщающие суждения, опирающиеся на факты личного опыта, — совсем другое. Не здесь ли берут начало лагерные мифы? Как пишет Солженицын, лагерный люд весь охоч до создания легенд».

Баранов созвучно взглядам Бобкова двадцатипятилетней давности выступает с весьма серьезным заключением: «Сомнительные, а иногда и попросту недостоверные сведения и обобщающие суждения получили распространение во всем мире в огромном количестве (тираж только номеров “Нового мира” с “ГУЛАГом” достигал более полутора миллионов экземпляров)… “Архипелаг ГУЛАГ” сыграл в крушении тоталитарного режима такую роль, какую никогда и нигде не сыграла книга в политической борьбе какой-либо страны».

Поэтому с «Архипелагом» и его автором боролись. И книгой «ЦРУ против СССР» как оружием психологической войны, и тайными операциями, в результате которых появлялись такие издания, как «Спираль измены Солженицына».

Автор последнего — Томаш Ржезач — оказался в помощниках у Солженицына, когда тот обосновался на Западе, в Германии. Итогом его работы у именитого писателя и стала разоблачительная книга. Перебравшись впоследствии в США, Солженицын интуитивно не доверял помощникам и секретарям со стороны, возложив большую часть обязанностей на жену. И жил в Вермонте этаким отшельником, совершенно презрев светскую жизнь и общение с американской элитой.

Конечно, история с Ржезачем не зеркало ситуации с помощником Троцкого в изгнании — Зборовским, который был агентом НКВД и сообщал в центр о каждом шаге и планах своего шефа. С эмигрантом Ржезачем помогли договориться чехословацкие коллеги. Его убедили написать книгу о Солженицыне. И основательно оснастили материалами.

С трехтомным тяжеловесом «Архипелагом», пробившимся в Советский Союз на волнах «Голоса Америки» и «Свободы», тогда на советско-пропагандистском поле могла тягаться только многократно переизданная книжка «ЦРУ против СССР».

Правда, руководители Центрального комитета партии считали, что она издана для публики, а их не касается. Как не касаются и те прогнозы событий, варианты разложения и саморазложения партии, варианты разлома страны, которые были изложены в книге.

А спустя годы судьба Советского Союза с помощью коммунистических вождей побежала по одному из вариантов, рассказанных Яковлевым — Бобковым в созданной ими книге «ЦРУ против СССР». Да финал оказался крут: ЦРУ осталось, СССР со сцены ушел.

С Николаем Николаевичем Яковлевым связана еще одна ситуация, когда пятое Управление не нашло понимания с отделом пропаганды ЦК партии по «книжному» вопросу. Ситуация, показавшая, насколько партийные органы не чувствуют время.

Все началось с повести донского писателя Анатолия Калинина «Эхо войны», о человеке, не по своей воле оказавшемся в так называемой Русской осводительной армии (РОА) генерала Власова. Как считает Бобков, повесть Калинина, оправдывавшая по сути власовское движение, привлекла внимание своей исторической неточностью, своего рода «вселенской смазью»: о бывших военнопленных начали судить в целом, вообще, объявляя их всех невинно пострадавшими, — вместо того чтобы разбираться в каждой конкретной судьбе.

Бобков говорит:

— Я неплохо знал Калинина и при встрече высказал ему сомнения на этот счет. Однако разговор у нас не получился. К сожалению, мои тревоги оказались не напрасными. Повесть «Эхо войны» совпала по времени с появлением на Западе потока литературы о власовцах, причем все публикации били в одну цель, доказывали, что власовское движение было не чем иным, как восстанием свободолюбивого русского народа против большевизма.

Бобков тогда обсуждал эту тему с Н. Н. Яковлевым. Чем можно остановить этот поток дезинформации и непонимания? Конечно, книгой-исследованием, в которой будет правда, основанная на неопровержимых исторических фактах. И Яковлев берется за написание такой книги. Но выдвигает условие: доступ к архивам КГБ, относящимся к Власову и власовцам.

Это условие, конечно, было выполнено. Яковлеву дали возможность познакомиться с материалами оперативной разработки Власова и его сподвижников. Ему дали документы Четвертого управления НКВД, которое в годы Великой Отечественной войны занималось работой в тылу врага, в том числе работой против «освободительной» армии Власова. Это Управление перестало существовать в 1947 году, но его архивы хранили и хранят много интересных материалов.

Такие материалы рождали сильную творческую активность. Яковлев придумал увлекательную архитектуру книги, написал замечательный текст. И в короткое время. Это была доказательная и умная книга, глубоко раскрывавшая тему «Власов и власовцы».

Но для издания такой книги требовалось разрешение отдела пропаганды ЦК партии. Только по его указанию книга могла быть принята в печать. И тут вопрос о публикации книги встретил в отделе ЦК активные возражения. Это было неожиданностью для Бобкова, ведь за книгой стоял и авторитет пятого Управления. Что же напугало отдел пропаганды?

Вот что говорит Бобков:

— На мой взгляд, просто сказывалась атмосфера тех лет, нежелание углубляться в суть исторических явлений. Ведь публикация книги Н.Н. Яковлева влекла за собой официальные разъяснения, уточняющие само понятие «власовцы». Она требовала поставить заслон обелению, даже возвеличиванию самого Власова и, как следствие, покончить с оправданием предательства некоторых других национальных «героев» типа Бандеры. Наконец, она восстанавливала справедливость по отношению к тем тысячам солдат и офицеров 2-й ударной армии, которые не сдались в плен вместе с Власовым и его штабом, а пали смертью храбрых в боях за Родину.

А ведь эти проблемы настигли страну в годы перестройки. И страна оказалась к ним не готова. Эта позиция «идеологической» власти — не тормошить историю, не лезть в проблемы, лучше умолчать, спокойнее будет, — привела к тому, что партия так и не смогла выработать доказательства силы советского патриотизма в конфликте с национальным патриотизмом в меняющихся условиях. Этот случай явно демонстрировал интеллектуальную лень партии. То был тревожный симптом.

Глава 13. ЦРУ и пятое Управление КГБ: борьба за художников

Все критикуемое и отвергаемое в СССР в сфере изобразительного искусства стоит поддерживать. Это была установка ЦРУ, которая определяла ее «культурологическую» активность.

Все началось с выступления в конгрессе весной 1948 года Джорджа Дондеро, конгрессмена от штата Миссури. Его речь была посвящена обличению модернизма как коммунистического искусства, растлевающего человека и его ценности: «Все современное искусство — коммунистическое. Кубизм направлен на уничтожение (Ценностей Западного мира. — Э.М.) с помощью сознательного беспорядка. Цель футуризма — уничтожение посредством мифа о машине. Дадаизм уничтожает насмешками. Цель экспрессионизма — разрушение через подражание примитивному и безумному. Абстракционизм уничтожает путем прямого штурма на головной мозг. Сюрреализм уничтожает отрицанием причины».

Но американская культурная интеллигенция в большинстве своем не вняла тогда этому тезису конгрессмена. Для нее модернизм и продолжение его — абстракционизм были символами свободы творчества.

Уже тогда в США были такие художники, которые, разделяя смыслы модерна, пошли дальше — образовали группу абстрактных экспрессионистов. Лидер этой группы Джексон Полок еще в 1930 году вступил в коммунистический кружок мексиканского художника Дэвида Сикейроса, кстати, почитаемого в СССР. От эстетических идей коммунистических левых Джексон Полок, этот бесстрашный одиночка, шагнул в мир абстрактного творчества и покусился на модернистский канон. Его вмешательство, замешанное на американском патриотизме, отодвинуло европейские модернистские веяния. Он был настоящим ковбоем в искусстве. Его техника называлась action painting (живопись действием) и заключалась в том, что на огромный холст, раскинувшийся на земле, разбрызгивалась краска. Как ляжет — такое и впечатление. Замысел, конечно, был в наборе красок. Но все определялось большей или меньшей силой размаха кисти и полета капель, что диктовалось дозой принятого алкоголя. В целом это создавало некую энергетику и называлось «триумфом американской живописи».

Но этот бесстрашный одиночка, ставший лидером группы, объединил идеей абстрактного экспрессионизма таких художников, как Адольф Готлиб, Аршиль Горки, Стюарт Дэвис, Роберт Мазервелл, Марк Ротко. Конечно, каждый из них — сам по себе одиночка в творчестве, но объединяющую идею они признали. Наиболее плодовитым оказался Марк Ротко (Маркус Роткович), который выработал собственный стиль: прямоугольники с тающими краями одного цвета, плавающие на абстрактном фоне другого цвета, иногда почти совпадающего с цветом прямоугольников. Особенно он экспериментировал с красным и его оттенками. Искусствоведы называли его искусство гипнотическим: он умудрялся так сталкивать два оттенка красного, «что при одном взгляде на картину у вас начинают стучать зубы».

Но как художественная критика реагировала на творения Полока и его соратников по идее? Климент Гринберг говорил так: «Америка — уже не то место, где художник чувствовал, что должен уйти, чтобы дозреть в Европе». Более глубокомысленно высказался тогда Джейсон Эпштейн: «Америка, и особенно Нью-Йорк, стала центром политического и финансового мира, и конечно, культурного тоже. Можно ли быть великой державой без соответствующего искусства? Так, не может быть Венеции без Тинторетто или Флоренции без Джотто».

Но как доказать миру, что в США есть искусство, достойное величия Америки? И тогда художественные критики, стратеги культуры пришли в ЦРУ. Их там приняли, поскольку уже думали над этими вопросами. Но предупредили о сохранении тайны.

Вот как эту ситуацию оценивал помощник директора ЦРУ Аллена Даллеса Том Брейден: «Конгрессмен Дондеро доставлял нам немало проблем. Он терпеть не мог современное искусство. Он думал, что это пародия, что оно греховно и уродливо. Он развязал настоящую битву с такой живописью, из-за чего стало крайне сложно договариваться с конгрессом США о некоторых наших намерениях — отправлять выставки за рубеж, выступать за границей со своей симфонической музыкой, издавать журналы за рубежом и так далее. Вот одна из причин, почему нам приходилось делать все тайно. Потому что все это оказалось бы свернуто, если бы было поставлено на демократическое голосование. Для того чтобы поощрять открытость, мы должны были действовать в режиме секретности».

К тому времени в ЦРУ сосредоточились лучшие художественные критики Америки. И их куратор, Дональд Джеймсон, тот, что работал в отделе международных организаций ЦРУ, говорил: «Мы осознали, что это искусство, не имеющее ничего общего с социалистическим реализмом, может заставить социалистический реализм выглядеть еще более стилизованным, более жестким и ограниченным, чем он есть на самом деле. Москва в те дни была крайне настойчива в критике любого рода несоответствия своим крайне жестким шаблонам. Поэтому сам собой напрашивался вывод, что все, так неистово критикуемое СССР, стоит поддерживать в той или иной степени. Конечно, в делах такого рода поддержку можно было оказать только через организации или операции ЦРУ, чтобы не было никаких вопросов о необходимости отмывать репутацию Джексона Поллока, например, или делать что-нибудь, чтобы привлечь этих людей к сотрудничеству с ЦРУ — они должны были находиться на самом конце цепочки. Не могу сказать, что между нами и Робертом Мазервеллом, например, была хоть какая-то серьезная связь. Эти отношения не могли и не должны были быть ближе, потому что многие из художников мало уважали правительство, в частности, и, конечно, никто из них — ЦРУ. Если вам нужно использовать людей, которые так или иначе чувствуют себя ближе к Москве, чем к Вашингтону, так это, наверное, и к лучшему».

Но кто бы мог стать действующей единицей в конце цепочки в деле продвижения такой заманчивой тенденции в изобразительном искусстве, как абстрактный экспрессионизм?

ЦРУ обратилось к музею современного искусства в Нью-Йорке. Это было не только хорошее прикрытие для такой операции. Музей был способен организовать продвижение искусства абстрактного экспрессионизма и осуществить необходимую финансовую поддержку для этого, так как семейство миллиардера Нельсона Рокфеллера было в числе основателей музея. На музей работал и фонд братьев Рокфеллеров. Ценно было и то, о чем позже говорил Брейден: «Парни из музея современного искусства предпочитали решать вопросы, не вынося их наружу».

Музей, втянувшись в международную секретную художественную программу ЦРУ, последовательно и методично собирал работы абстрактных экспрессионистов, разъяснял ценность этого направления в искусстве. Директор музея Альфред Барр убедил владельца журналов «Тайм» и «Лайф» Генри Люса в том, как важно поддержать абстрактный экспрессионизм и перестроить для этого редакционную политику. «Лайф» тогда стал союзником музея, выдвинул идею «свободного предпринимательства в искусстве», выразив ее в стилистике абстрактного экспрессионизма.

Но главное, чего добился музей в экспорте искусства абстрактного экспрессионизма согласно международной художественной программе ЦРУ, — это проведение 33 международных выставок работ современных на то время американских художников и скульпторов, где более всего звучали такие величины абстракционизма, как Джексон Полок, Марк Ротко, Ив Кляйн, Франц Клайн, Марк Тоби, Джоан Митчелл, Роберт Мазервелл, Стюарт Дэвис, Адольф Готлиб.

Стоит назвать самые «громкие» выставки: в 1952 году художественная выставка во время парижского фестиваля, организованного «Конгрессом за свободу культуры»; в 1953–1954 годах — выставка «Двенадцать современных американских художников и скульпторов» в Париже; в 1955–1956 годах — выставка в Риме «Молодые художники»; в 1960 году — выставка в музее декоративного искусства в Лувре под названием «Антогонизмы» (поэтические источники современной живописи), подобная выставка в том же 1960 году в Вене как часть кампании ЦРУ по срыву международного фестиваля молодежи и студентов в столице Австрии.

Издавались красочные каталоги, в популярных журналах печатались статьи художественных критиков, шли передачи радиостанций «Голос Америки», «Свобода», «Свободная Европа», в которых ценность этих выставок объяснялась так: на показе были представлены «шедевры, которые не могли быть созданы или выставлены на всеобщее обозрение в таких тоталитарных странах, как нацистская Германия или современная Советская Россия».

Такое объяснение потянуло за собой темы ключевых посланий для средств массовой информации: «Абстрактное искусство — плод демократии», «Тирания не терпит нонконформизм», «Противостояние свободы и тирании».

И ЦРУ добилось своего. В США два поколения художников-реалистов ушло в подполье, их творения, как продукция самиздата, распространялись из-под полы. Американский искусствовед писал в ту пору, что популярность абстрактного экспрессионизма достигла того состояния, «когда неизвестный художник, желающий выставиться в Нью-Йорке, не мог договориться с картинной галереей, если только не писал в стиле, позаимствованном у того или иного члена нью-йоркской школы». Все чаще европейские художники чувствовали себя творчески ущемленными, иногда даже униженными. Огромные полотна абстрактных экспрессионистов, представленные на выставках, производили угнетающее впечатление. Критик из Бельгии писал об этом так: «Кажется, сила, показанная в неистовстве всеобщей свободы, — течение действительно опасное. Наши собственные абстрактные живописцы, все “неформальные” европейские художники, выглядят пигмеями рядом с будоражащей мощью этих сорвавшихся с цепи гигантов».

Но была ли художественная политика в СССР, способная в то время конкурировать с абстракционистской экспансией Запада?

Мнение Бобкова было такое:

— В отношении к изобразительному искусству ЦК партии проявлял поразительную двойственность. В СССР проходили выставки Фернана Леже, Пабло Пикассо и наряду с этим всячески замалчивалось творчество Кандинского, Малевича, Фалька и других. Душили всех, кто пытался сказать новое слово в искусстве. При чем здесь КГБ? А при том, что все взоры были обращены к нашему ведомству, все запреты, по всеобщему убеждению, исходили от него. Постольку, поскольку КГБ должен был отвечать на запросы инстанций, мне пришлось посетить немало мастерских художников-авангардистов, я подолгу беседовал с ними, каждый раз убеждаясь, что эти люди, все силы отдающие любимому делу, полны желания служить своей Родине. Художники нон-конформисты вовсе не отвергали социалистический строй, они только стремились к новизне и самобытности в искусстве. Конечно, и среди сторонников модернизма были разные люди: искренние и не предавшие своих убеждений, художники, подлинно талантливые, но были и люди иной категории. Жизнь показала, кто чего стоит. Картины художников-модернистов, нередко слабые, скупались оптом и в розницу. Вокруг их имен создавался бум. Конечно же, немедленно вызывавший ответную реакцию: выставки модернистов запрещались, а это, в свою очередь, порождало протест в обществе.

Исходя из этой оценки Бобкова, встает вопрос: а разве позиция ЦК партии в отношении модернизма не смыкалась с позицией конгрессмена Дж. Дондеро из американского конгресса? ЦРУ из-за Дондеро пришлось даже засекречивать свои операции на культурологическом фронте.

Но ведь был же в нашей стране опыт осмысления тенденций в художественном мире, который оказался так и не востребован в «холодной» войне. Опыт, который появился раньше, чем Америка взялась за тайные «культурологические» операции.

В 1931 году в Москве был создан ИФЛИ — Институт философии, литературы и искусства, как писала Л. Лунгина, «элитарный вуз типа пушкинского лицея». Этот институт должен был готовить высокообразованных гуманитариев, способных к идеологической деятельности, к дискуссиям на мировом уровне, к творчеству и исследованиям в сфере литературы и искусства, к созданию новых смыслов и образов, развивающих марксизм в условиях строящегося советского социализма. Подразумевалось, что эти смыслы и образы должны появиться в философии, литературе и искусстве, и что особенно ценно — в союзе философии и искусства. По тем временам это было весьма «вольное» учебное заведение, где преподавали лучшие профессора СССР, многие старой школы, где проходили «вольнодумные» дискуссии по актуальным мировоззренческим темам.

Большой резонанс вызвала дискуссия в апреле 1941 года по поводу свободы творчества, позиции художника и глубины постижения им мира. В ней участвовали от «прогрессивных» марксистов Георг Лукач и философ из ИФЛИ Михаил Лифшиц, от оппонентов — литературные критики Е. Книпович и В. Ермилов. Лифшиц был известен тем, что в 1937 году под его редакцией вышла антология «Маркс и Энгельс об искусстве», которая стала бестселлером для интеллектуальной публики в силу того, что своим содержанием была направлена против вульгарной социологии. В этой дискуссии Лукач и Лифшиц выступали с позиции того, что художник, обладающий реакционным мировоззрением, подчас может более глубоко выразить действительность, чем художник, придерживающийся революционных взглядов, что, например, Оноре де Бальзак более ценен в постижении буржуазной действительности, чем романтик Виктор Гюго. Или, например, Федор Достоевский, который отнюдь не был приверженцем революционных взглядов, но смог выразить всю глубину и противоречивость русской души.

Вот как Л. Лунгина, учившаяся тогда в ИФЛИ, описывает дискуссию: «Борьба, в центре которой стояла проблема отношений между революционной идеологией и свободой творчества, развивалась главным образом в журналах и газетах. В виде обмена статьями. А потом, где-то в начале апреля, решили устроить устную дискуссию в аудитории ИФЛИ. И вот в течение недели вся литературная, мыслящая Москва и все студенты съезжались в ИФЛИ и слушали, как эти люди выступают. Накал страстей был такой, что свистели, хлопали, кричали, сидеть было негде, стояли во всех проходах в самой большой ифлийской пятнадцатой аудитории-амфитеатре. Это был взрыв страстей. Ну, мы все, естественно, сочувствовали Лифшицу и Лукачу».

А Давид Самойлов, тогда тоже учившийся в ИФЛИ, так отзывался об этом споре, актуальность которого не исчезла и сегодня: «Спор имел множество аспектов: и борьба против вульгарно-социологических схем, и борьба “классического” реализма против революционного, а заодно и реакционного, модернизма. Время поворачивало к классике, к традиции, к почвенной истории. Тенденция это только что обозначилась и в том первично обозначенном виде привлекала многие горячие и ищущие умы. Лифшиц, в сущности, брал за основу гегельянскую схему развития искусства. Об этом было страшно подумать даже его противникам. Да, они, наверное, куда слабей были подкованы философски. К тому же Лифшиц гегельянскую схему искусно завернул в марксизм, да и спроси его, в ту пору искренно считал себя марксистом, автором основополагающего сборника “Маркс и Энгельс об искусстве”, где ранний Маркс (левогегельянский) разумно сочетался с поздним Энгельсом, сторонником реализма и “типических обстоятельств”. Борьба с модернизмом, к которому примыкала вся основная западная, а во многом и русская литература 20—30-х годов, была первым становлением нынешней “традиционалистской” и даже “почвеннической” эстетики».

ИФЛИ просуществовал до конца 1941 года, а после войны «растворился» в историческом и философском факультетах МГУ и Литературном институте. Власть, конечно, не хотела той «неуютности» для себя, что проистекала из существования этого элитарного «вольнодумного» учебного заведения, своего рода советского Гарварда. Но дело было в том, что полем борьбы в «холодном» противостоянии с Западом была определена по большей части только одна сфера науки — естественно-техническая, что диктовалось строительством ракетно-ядерной мощи государства. Гуманитарным наукам оставили традиционную колею.

Место ИФЛИ занял другой элитарный вуз — МФТИ, Московский физико-технический институт, выросший из физического факультета МГУ, ставший позже знаменитым «физтехом», объединившим, так же как и ИФЛИ, выдающихся ученых и талантливых студентов. И во многом благодаря ему была обеспечена научно-техническая сила страны. Но духовная сила государства с утратой ИФЛИ как сгустка интеллектуальной, гуманитарной энергии, рождаемой союзом философии и искусства, способной производить новые смыслы и образы для противостояния в холодной войне, начала слабеть. Закрытие ИФЛИ несомненно повлияло на деградацию марксистской идеологии в СССР, которую не могли остановить и институты Академии наук. Даже за столь короткое время своего существования ИФЛИ дал философии и поэзии настоящих мыслителей и поэтов: в философии прежде всего это Михаил Лифшиц, Георгий Померанц, Арсений Гулыга, Федор Хасхачих; в поэзии это, конечно, Александр Твардовский, Константин Симонов, Давид Самойлов, Павел Коган, Семен Гудзенко.

Павел Коган из ИФЛИ, комиссар в действующей армии, в 1942 г. погиб под Новороссийском. Поэт и комиссар погиб, стихи остались. Вот всего две строчки, но есть образ поколения:

Я с детства не любил овал!

Я с детства угол рисовал!

А вот пронзительный по своей точности взгляд поэта на массовые репрессии 30-х годов:

Мы кончены. Мы понимаем сами,

Потомки викингов, преемники пиратов:

Честнейшие — мы были подлецами,

Смелейшие — мы были ренегаты.

Я понимаю все. И я не спорю.

Высокий век идет высоким трактом.

Я говорю: «Да здравствует история!» —

И головою падаю под трактор.

Партия образца «хрущевского» периода вряд ли бы рискнула предложить опыт ИФЛИ в ситуации художественной экспансии Запада, культивируемой ЦРУ.

Шла борьба художественных течений и школ. ЦРУ искусно «зажимало» творческие возможности господствующего в СССР метода социалистического реализма, но при этом манило силой нарождающегося абстрактного экспрессионизма, мобилизовав для этого «своих» художников. Это популярно объяснил Дональд Джеймсон.

Что могла противопоставить этому партия, жестко контролирующая культуру в СССР? Только еще более усиленный контроль за творчеством художников. И это вместо того, чтобы консолидировать усилия всех субъектов культуры для художественного прорыва на фронте сопротивления «культурологическим» операциям ЦРУ.

Эффективность советской идеологической «машины» в немалой степени зависела от того, насколько синхронно взаимодействовали партийно-просвещенческая и художественная пропаганды. Когда партийная пропаганда все более догматически трактовала проблемы действительности, она «замораживала» и художественную культуру; тогда вперед шли многочисленные «серые» творения. Бывали, конечно, случаи, когда художник силой своего таланта «опережал» установки пропаганды. Но такие случаи были редки.

Усилиями КГБ сломать эту «машину» в тех условиях было невозможно. Да и как сломать, если партия боялась художников, видела в них злых оппонентов, а не союзников. Поэтому и сопротивленческий художественный прорыв был невозможен.

Об истоках этой невозможности Бобков говорит так:

— В декабре 1993 — январе 1994 года в выставочном зале московских художников состоялась посмертная выставка художника Юрия Васильева. При жизни он не удостоился ни одной персональной экспозиции в нашей стране. Среди представленных картин экспонировалась картина «Дон Кихот». На полотне изображен фрагмент ступенчатой башни без вершины и без основания. Но ее высота различима. По ступеням спускается самоуверенно сидящий на своем «Росинанте» Дон Кихот. Где-то в вышине над ним виден перепуганный Санчо Панса, кричащий об опасности. Очевидно — впереди бездна. Картина написана в 1955 году. Понятливые критики опознали в Дон Кихоте тогдашнего главу партии и оценили замысел автора. С тех пор картины Юрия Васильева могли видеть лишь в домашней обстановке его друзья. Талант художника открывал обществу грядущее, призывал осмыслить действительность. Необходимость осмысления, совершенствования системы осознавали и политики. Но если художник выполнил свой общественный долг, создав своего рода интеллектуальный сигнал, то от политиков требовались действия, продуманные и поддерживаемые обществом. Трагедия состояла в том, что вместо обоснованного плана началась суета.

Вот эта боязнь «интеллектуального сигнала» от художников, которые стремились не столько воспевать действительность, сколько осмыслить ее посредством разных художественных форм, нервировала партию, усиливала ее репрессивный зуд.

Неспособность к воспроизводству доказательств силы социалистической идеи в новых условиях, в том числе и в художественном творчестве, обесценивала систему идеологического влияния в СССР, советскую пропаганду, а в конечном счете привела к ее краху благодаря «усилиям» партии.

Глава 14. Поэт и КГБ

Большой русский поэт Евгений Евтушенко ушел из жизни в октябре 2017 года. О нем действительно можно было сказать: «поэт в России — больше, чем поэт». Стихи его звучали не только в СССР, но и в мире. И переводили его творения на Западе охотно. Актуальные стихи впечатляли уникальным авторским стилем. Критики относили их к гражданской лирике, прежде всего «Идут белые снеги», «А снег повалится, повалится…». Но с высоты времени о его стихах можно говорить и как о гражданской публицистике, задевающей душу, раскаляющей мысль. «Бабий Яр», «Наследники Сталина», «Баллада о штрафном батальоне», «Братская ГЭС», «Танки идут по Праге», «Мама и нейтронная бомба», «Памяти Роберта Кеннеди», «Прощание с красным флагом» — эти стихи и поэмы имели значительный публичный резонанс. По поэме «Бабий Яр» Дмитрий Шостакович написал свою Тринадцатую симфонию. А какие-то стихи становились песнями, которые охотно и пели, и слушали: «Хотят ли русские войны», «А снег идет», «Сережка ольховая», «Со мною вот что происходит», «Не спеши», «Пока убийцы ходят по земле», «Чертово колесо», «Вы полюбите меня, но не сразу».

Вместе с Робертом Рождественским, Беллой Ахмадуллиной, Андреем Вознесенским, Булатом Окуджавой Евтушенко входит в золотую плеяду поэтов-шестидесятников. Несомненно, он был публичный поэт. Его слову оказались подвластны залы театров, дворцов и университетов, площади и форумы в дни молодежных всемирных фестивалей. Поэтический голос Евтушенко был понятен молодежи, и реакция ее была точная.

На фестивале 1962 года в Хельсинки ситуация была довольно сложная. Туда неожиданно пожаловали группы фашиствующей молодежи из некоторых европейских стран. Они демонстративно срывали фестивальные мероприятия, агрессивно выступали против делегаций левых, коммунистических и социал-демократических союзов молодежи, своими выходками сеяли страх. А выходки были действительно фашистские: там клуб сожгли, там сорвали выступление какой-то делегации, там какой-то балерине ногу сломали… И тогда Бобков, который отвечал за безопасность советской делегации, и первый секретарь ЦК комсомола Сергей Павлов попросили Евтушенко откликнуться словом на эту ситуацию, причем с весьма непримиримых позиций. И Евтушенко пишет текст под названием «Сопливый фашизм». Может быть, не такая уж глубокая поэзия, но однозначно непримиримая и мобилизующая в нужное время, в нужном месте.

Фашизм труслив был в этой стадной наглости.

Он был соплив, прыщав и белобрыс.

Он чуть не лез от ненависти на стену

И под плащами прятал дохлых крыс.

«Нет — коммунизму!» — взвивался вой шпанья.

«Нет — коммунизму!» — был дикий рев неистов.

И если б коммунистом не был я,

То в эту ночь я стал бы коммунистом!

Евтушенко читал эти строки ранним утром на палубе парохода, где жила советская делегация, прибывшая в Хельсинки. После этого Павлов распорядился перевести стихотворение на все языки фестиваля. А когда наша делегация вернулась в Ленинград, Павлов, подводя итоги работы на международном молодежном форуме, сказал просто: «Герой нашего фестиваля — Женя Евтушенко, который написал замечательное стихотворение». А потом Филипп Денисович Бобков сказал, что Евтушенко сумел словом поддержать нашу делегацию, придать ей моральную силу.

В Великую Отечественную войну и первые послевоенные годы руководителем управления разведки и диверсий по линии НКВД, а потом МГБ, был легендарный генерал Павел Судоплатов. В нашем случае стоит вспомнить его жену — Эмму Судоплатову, подполковника государственной безопасности, работавшую в контрразведке. Надо отдать ей должное. Она обладала проницательным умом и уникальным опытом работы с творческой интеллигенцией. С 30-х годов накапливался этот опыт. И когда в КГБ думали над тем, как привлечь Евгения Евтушенко к пропагандистским акциям, то обратились к ней. Она дала дельный совет: с ним надо установить дружеский конфиденциальный контакт, ни в коем случае не вербовать его в качестве осведомителя, а направить на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Финляндию.

То, как он себя там показал, дало повод видеть в нем фигуру влияния, но никак не агента-осведомителя. Так прозаически началось сотрудничество Евтушенко с КГБ. Во внешнеполитических пропагандистских делах он выступал страстным сторонником «нового коммунизма», идеи которого продвигал тогдашний лидер СССР Никита Сергеевич Хрущев.