«Франкенштейн, или Современный Прометей». Смыслы

Некоторые литературоведы говорят, что Мэри Шелли не создала ничего оригинального. В самом деле, никто не скажет точно, кого считать основоположником английского романа ужасов, но такие романы появились на добрых полвека раньше того знаменитого вечера на Женевском озере.

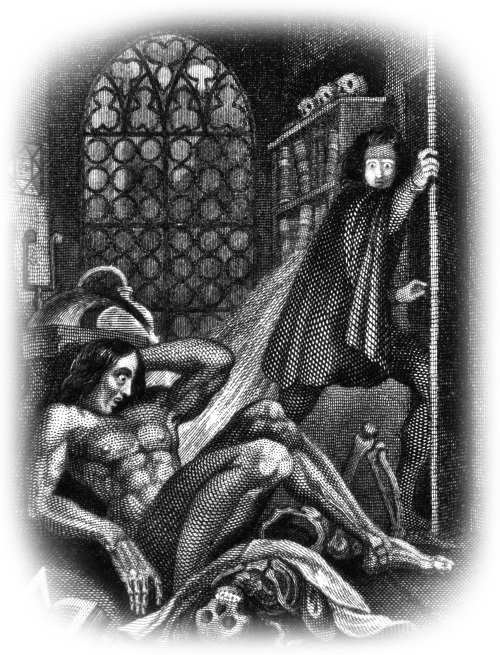

Фронтиспис издания «Франкенштейн, или Современный Прометей» 1831 года

Разве я просил тебя, творец,

Меня создать из праха человеком?

Из мрака я ль просил меня извлечь?

(Джон Мильтон. «Потерянный рай».Эпиграф к роману «Франкенштейн, или Современный Прометей»)

Один из первых «готических» романов, «Замок Отранто», написал уже известный нам Гораций Уолпол в 1767 году. По его словам, сюжет «Замка» он тоже увидел во сне. В предисловии к роману он пишет: «Ужас – главное орудие автора – ни на мгновение не дает рассказу стать вялым; притом ужасу так часто противопоставляется сострадание, что душу читателя попеременно захватывает то одно, то другое из этих могучих чувств». «Готические ужастики» писали и женщины: Клара Рив, Софья Ли, Анна Летиция Барбо. Но самой знаменитой «женщиной, напугавшей Англию», была, конечно, Анна Радклиф, опубликовавшая несколько эталонных «романов ужаса», которые в этот период были знакомы любому англичанину: «Сицилийский роман» (1790), «Лесной роман» (1791), «Удольфские тайны» (1794). Характерная черта романов Анны Радклиф – это то, что все тайны в конце получают материалистическое объяснение: например, таинственно исчезнувший из запертой комнаты персонаж на самом деле воспользовался подземным ходом.

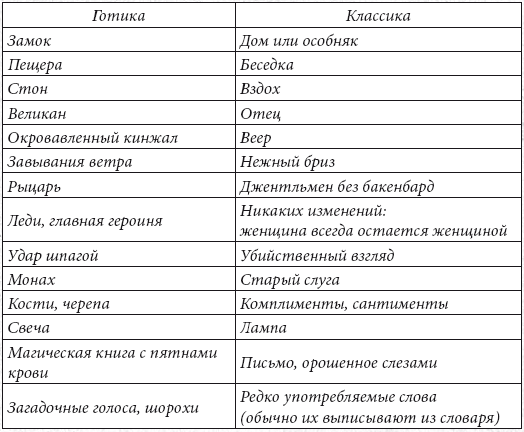

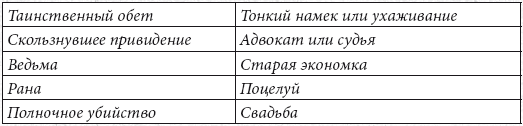

В начале XIX века романы ужасов выходили пачками, «способы пугать» были сочтены и пронумерованы, ужас превратился в товар, скроенный по готовым лекалам. В середине XX века исследователь готических романов Монтегю Саммерс даже опубликовал полушуточную таблицу, в которой можно было легко проследить смену эстетики от «классики» к «готике».

С другой стороны, если бы Мэри захотела поискать предшественников в области фантастики, ей тоже было бы не на что опереться. Опять-таки, оценки литературоведов расходятся, но, кажется, первый фантастический роман в английской литературе написала еще в 1666 году тоже женщина: Маргарита, герцогиня Ньюкастельская. Он назывался «Описание нового мира, называемого «Сверкающим миром»», и рассказывал о юной девушке, плывшей на корабле и унесенной в заполярный мир сильнейшим морским штормом. В этом новом мире обитают разумные животные. Они избирают девушку королевой и готовы служить ей. «…Люди-медведи стали ее философами, – пишет Маргарет, – люди-птицы – астрономами, люди-попугаи – ораторами, люди-рыбы – естествоиспытателями, люди-обезьяны – химиками». С огромной армией разумных рыб, способных топить вражеские корабли, и птиц, готовых сбрасывать с высоты на головы врагов раскаленные камни, она возвращается в наш мир, помогает английскому королю одержать победу в войне с Голландией и превращает Англию в «абсолютную монархию всего мира». Хотя роман герцогини не был издан, сам факт, что она написала его, показывает, что у современного ей общества была тяга к подобным историям.

Мэри могла бы обратиться к опыту своего отца, написавшего в 1799 году роман «Сен-Леон» про средневекового аристократа, который получает бессмертие и тщетно пытается усовершенствовать род людской, терпя раз за разом крах. Один из исследователей «готического романа», профессор Девендра Варма, автор работы «Готическое пламя», относит «Сен-Леон» к «романам ужасов», так как для него «характерно обилие сцен насилия и потусторонних эффектов».

Либо Мэри могла подождать до осени того же 1816 года, когда Байрон во время своего второго путешествия по горам Швейцарии начнет писать поэму «Манфред» о чародее, бросающем вызов духам, паркам, Немезиде и самому «отцу зла» Ариману. Как мы видим, фантастика и ужасы были тесно связаны с самого начала своего существования.

Что же нового внесла Мэри Шелли в цветущий и обильно плодоносящий жанр? Почему мы называем «Франкенштейна» не только романом ужасов, но еще и первым научно-фантастическим романом? Потому что впервые главным героем романа был ученый, а сюжетом – научный поиск, его последствия и та ответственность, которую несет автор открытия.

* * *

С описанием научных изысканий в первом научно-фантастическом романе дело обстоит не очень гладко. Получившая в соответствии с требованиями времени исключительно гуманитарное образование, Мэри в этих эпизодах отделывается скороговоркой: «Я собирал кости в склепах; я кощунственной рукой вторгался в сокровеннейшие уголки человеческого тела. С мучительным волнением я собрал все необходимое, чтобы зажечь жизнь в бесчувственном создании, лежавшем у моих ног. Был час пополуночи; дождь уныло стучал в оконное стекло; свеча почти догорела; и вот при ее неверном свете я увидел, как открылись тусклые желтые глаза; существо начало дышать и судорожно подергиваться…» – вот и все, что мы можем узнать об изысканиях Виктора.

Отчасти роман отражает превращение страха перед магией в современный страх перед наукой: страх перед чем-то непонятным, во что человек не дает себе труда вникнуть и щедро проецирует на него свои представления о злом начале. Но Франкенштейн, хотя и раскаивается в своем дерзновении, остается «современным Прометеем»: даже на пороге смерти не теряет веры в силу человеческого разума и духа, в то, что только они могут вернуть человечеству достоинство и привести его к счастью.

Когда в конце романа на судне, затертом во льдах, назревает бунт и матросы требуют от капитана, чтобы он при первой возможности повернул домой, Франкенштейн обращается к своим невольным спутникам с возмущенной речью: «Чего вы хотите? Чего вы требуете от вашего капитана? Неужели вас так легко отвратить от цели? Разве вы не называли эту экспедицию славной? А почему славной? Не потому, что путь ее обещал быть тихим и безбурным, как в южных морях, а именно потому, что он полон опасностей и страхов; потому что тут на каждом шагу вы должны испытывать свою стойкость и проявлять мужество; потому что здесь вас подстерегают опасности и смерть, а вы должны глядеть им в лицо и побеждать их. Вот почему это – славное и почетное предприятие. Вам предстояло завоевать славу благодетелей людского рода, ваши имена повторяли бы с благоговением, как имена смельчаков, не убоявшихся смерти ради чести и пользы человечества. А вы при первых признаках опасности, при первом же суровом испытании для вашего мужества отступаете и готовы прослыть за людей, у которых не хватило духу выносить стужу в опасности – бедняги замерзли и захотели домой, к теплым очагам. К чему были тогда все сборы, к чему было забираться так далеко и подводить своего капитана? – проще было сразу признать себя трусами. Вам нужна твердость настоящих мужчин и даже больше того: стойкость и неколебимость утесов. Этот лед не так прочен, как могут быть ваши сердца, он тает; он не устоит перед вами, если вы так решите. Не возвращайтесь к вашим близким с клеймом позора. Возвращайтесь как герои, которые сражались и победили и не привыкли поворачиваться к врагу спиной».

* * *

Мэри могла быть знакома с сюжетом «Фауста» из пьесы Марло, из пересказа еще одного автора «ужастиков», приятеля Байрона Мэтью Грегори Льюиса, прозванного «Монахом», так как он написал роман с тем же названием, или просто из кукольных представлений, виденных ею на лондонских улицах. Но ее Виктор Франкенштейн не слишком похож на Фауста, а «демон» – совсем не Мефистофель.

Впервые героем повести становится не могущественный маг и не падший дух, а молодой ученый, вчерашний восторженный студент, и, возможно, впервые трагедия приобретает человеческое измерение. Оба они – и Франкенштейн, и его «чудовище» – прежде всего люди, которые стремятся к добру и приходят в ужас от зла, которое сотворили.

Зло в повести Полидори аристократично и гламурно. Зло в повести Мэри живет под крышами буржуазной Женевы, оно воплощено не только в «демоне», который «зол, потому что несчастен», не только в Викторе Франкенштейне, который зол, потому что любопытен, безответственен и обуреваем гордыней, но и в добрых женевцах, отправляющих на эшафот невинную Жюстину Мориц. Это зло всесильно именно потому, что повседневно, буднично, происходит не столько из пороков, сколько из слабостей и непонимания. Франкенштейн Мэри Шелли, как и Прометей Байрона, хочет «несчастьям положить предел, чтоб разум осчастливил всех». Его беда в том, что он слишком слаб и невежественен для того, чтобы добиться своей цели. Он способен вдохнуть жизнь в мертвое тело, но не может принять на себя ответственность за свое свершение и в ужасе отвергает свое творение, которое обречено в одиночестве бродить по земле, все более озлобляясь. «Никогда и ни в ком мне не найти сочувствия, – плачет «демон» в финале романа. – Когда я впервые стал искать его, то ради того, чтобы разделить с другими любовь к добродетели, чувства любви и преданности, переполнявшие все мое существо. Теперь, когда добро стало для меня призраком, когда любовь и счастье обернулись ненавистью и горьким отчаянием, к чему мне искать сочувствия? Мне суждено страдать в одиночестве, покуда я жив; а когда умру, все будут клясть самую память обо мне. Когда-то я тешил себя мечтами о добродетели, о славе и счастье. Когда-то я тщетно надеялся встретить людей, которые простят мне мой внешний вид и полюбят за те добрые чувства, какие я проявлял. Я лелеял высокие помыслы о чести и самоотверженности. Теперь преступления низвели меня ниже худшего из зверей. Нет на свете вины, нет злобы, нет мук, которые могли бы сравниться с моими. Вспоминая страшный список моих злодеяний, я не могу поверить, что я – то самое существо, которое так восторженно поклонялось Красоте и Добру. Однако это так; падший ангел становится злобным дьяволом. Но даже враг Бога и людей в своем падении имел друзей и спутников, и только я одинок». Возможно, не случайно Мэри назвала в романе чудовище Франкенштейна не «demon» – собственно демон, дух зла, а «daemon» – старинное слово, которым в английской традиции обозначали воплощение человеческого дарования и судьбы, например «демон Сократа».

В любом случае прав был Шелли, когда писал: «Главным достоинством этого романа является способность вызывать сильные чувства». И если он и преувеличивал, то лишь самую малость, считая, что текст «Франкенштейна» «свидетельствует о силе интеллекта и воображения, которую, как, несомненно, признает читатель, мало кому удавалось превзойти».