Флейта

Основные персонажи

Гэндзи (бывший министр, господин с Шестой линии), 49 лет

Гон-дайнагон, Уэмон-но ками (Касиваги), – сын Вышедшего в отставку министра (То-но тюдзё)

Младенец, мальчик (Каору), 2 года, – сын Третьей принцессы и Касиваги (официально Гэндзи)

Вышедший в отставку министр (То-но тюдзё) – брат Аои, первой супруги Гэндзи, отец покойного Уэмон-но ками

Принцесса с Первой линии, Вторая принцесса (Отиба), – дочь имп. Судзаку, супруга покойного Уэмон-но ками (Касиваги)

Удайсё (Югири), 28 лет, – сын Гэндзи и Аои

Государь-монах (имп. Судзаку) – сын имп. Кирицубо, старший брат Гэндзи

Третья принцесса, Вступившая на Путь принцесса (Сан-но мия), – дочь имп. Судзаку, супруга Гэндзи

Супруга Удайсё (Кумои-но кари), 30 лет, – дочь Вышедшего в отставку министра (То-но тюдзё)

Нёго из павильона Павлоний (имп-ца Акаси), 21 год, – дочь Гэндзи и госпожи Акаси

Третий принц (принц Ниоу) – сын нёго Акаси и государя Киндзё, внук Гэндзи

Второй принц – сын государя Киндзё и нёго Акаси, внук Гэндзи

Безвременная кончина Гон-дайнагона глубоко опечалила многих. Люди предавались скорби, не в силах примириться с этой утратой. Министр с Шестой линии, неизменно сетовавший на то, что из мира один за другим уходят самые достойные люди, тоже впал в уныние. Он был привязан к ушедшему, часто бывавшему в его доме, и хотя ему так и не удалось изгладить в своем сердце некоторые неприятные воспоминания… Когда в память об ушедшем читались священные сутры, Гэндзи лично одарил монахов, принимавших участие в церемонии. Затем, как видно из жалости к неразумному младенцу, особо пожертвовал еще сто рё золота, никому не открыв тайных своих побуждений.

Нетрудно себе представить, как велика была признательность Вышедшего в отставку министра. Разумеется, он и ведать не ведал… Удайсё тоже сделал богатые пожертвования и сам принял участие в подготовке поминальных служб. В те дни он был особенно внимателен к принцессе с Первой линии. Даже родные братья Гон-дайнагона не могли сделать большего. Отец и мать покойного, не ожидавшие ничего подобного, не знали, как и благодарить его. Все эти посмертные почести, говорящие о том, сколь велико было значение Гон-дайнагона в мире, заставили их с новой остротой осознать невосполнимость своей утраты.

Государь-монах кручинился, думая о том, что судьбы обеих его дочерей складываются вовсе не так, как ему хотелось. Вторая принцесса, о неудачливости которой уже начинали поговаривать, влачила дни в тоскливом одиночестве. Третья, приняв постриг, окончательно лишила себя возможности жить обычной для женщины жизнью. Однако, как ни велико было разочарование, он крепился, не желая смущать свое сердце воспоминаниями о мире, им оставленном. Верша привычные обряды, Государь беспрестанно обращался мыслями к любимой дочери: «Быть может, и она в этот миг…» С того дня, как Третья принцесса переменила обличье, он часто писал к ней, причем довольно было самого незначительного повода.

Однажды, послав ей скромные, но трогательные дары – побеги бамбука, собранные в роще возле храма, и выкопанные где-то рядом корни ямса, – он сопроводил их нежным посланием, которое заключил следующими словами:

«Весенние горы тонут в неясной дымке, и неразличимы тропы, но, желая доставить Вам радость, я отправил слуг за этими ростками

Пусть позже меня

Рассталась ты с миром, вступив

На Истинный Путь,

Станем мы на одно уповать,

К одному стремиться душою…

И все же нелегко…»

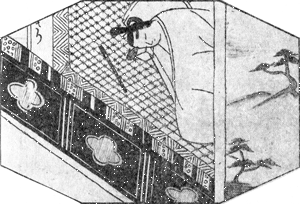

Принцесса, глотая слезы, читала послание Государя, когда в покои зашел Гэндзи. Увидав, что вокруг стоят какие-то коробки, он удивился, но тут же заметил письмо. Прочитав его, Гэндзи был растроган до слез. Государь сетовал на то, что не сегодня завтра жизнь его оборвется и он больше не увидит любимой дочери. Песня о том, что «станут они теперь на одно уповать», показалась Гэндзи довольно скучной, сразу было видно, что ее писал монах-отшельник. Вместе с тем она возбудила в его сердце сильнейшую жалость к Государю. «Неужели он и в самом деле так страдает? – подумал Гэндзи. – А ведь оправдай я его ожидания…»

С трудом преодолев смущение, принцесса написала ответ. Ее письмо было передано гонцу вместе с нарядом из зеленовато-серого узорчатого шелка. Заметив, что возле занавеса валяется небрежно скомканный листок бумаги, Гэндзи поднял его. Неуверенным почерком на нем было написано следующее:

«Как желала бы я

Оказаться в мире ином,

На наш непохожем.

К далекой горной тропе

Стремятся думы мои».

– Государь и без того озабочен вашей судьбой, а вы пишете, что стремитесь в «иной мир», – пеняет Гэндзи принцессе. – Как вы жестоки и как все это печально!

Принцесса отворачивается. Тонкое, нежное лицо, обрамленное недлинными пышными волосами, делает ее похожей на девочку, и, с жалостью на нее глядя, Гэндзи невольно клянет себя за то, что разрешил ей… Понимая, сколь греховны подобные помышления, он загораживает принцессу занавесом, но может ли он совершенно от нее отдалиться?

Мальчик, до сих пор спавший рядом с кормилицей, просыпается, подползает к Гэндзи и тянет его за рукав, карабкается к нему на колени. Что за прелестное дитя! На нем верхнее платье из белой полупрозрачной ткани и нижнее из красного узорчатого китайского шелка, с длинным подолом, который волочится по полу. Запутавшись в нем, мальчик почти стаскивает с себя одежду и остается полуобнаженным – теперь платье прикрывает только его спину. Ничего удивительного в этом нет, с детьми часто происходит что-нибудь подобное, но этот ребенок так мил, что сколько ни гляди, не наглядишься. Белокожий, стройный, он похож на выточенную из ивы фигурку. Головка словно подкрашена краской из «росистой травы», прелестный, ярко-алый ротик, спокойный взгляд темных блестящих глаз… Сходство с покойным Гон-дайнагоном уже теперь бросается в глаза, хотя тот никогда не отличался замечательной красотой, в то время как мальчик… На принцессу он не похож вовсе, но в его нежных чертах чувствуется что-то необыкновенно благородное, значительное. Поглядев на себя в зеркало, Гэндзи невольно подумал, что даже он мог бы гордиться таким сыном.

В те дни мальчик как раз начинал ходить. Тихонько подобравшись к коробке, он, шаля, разбрасывает по полу ростки бамбука, берет в рот то один, то другой и тут же бросает.

– Ах, как дурно! – смеется Гэндзи. – Разве можно так себя вести? Собери-ка все поскорее. А то дамы станут дразнить тебя обжорой. Они ведь такие насмешницы.

Он берет мальчика на руки.

– У этого ребенка что-то особенное во взгляде. В таком возрасте дети ведут себя довольно бессмысленно. Правда, большого опыта у меня нет, возможно, я и ошибаюсь, но мне кажется, что он уже теперь не похож на других, и я невольно за него беспокоюсь. Не знаю, разумно ли воспитывать его в доме, где растут маленькие принцессы. Всякое может случиться… Увы, доведется ли мне увидеть, как все они станут взрослыми? Так, хоть «с приходом весны неизменно цветы расцветают…» (330).

– О, не говорите так…

– Не к добру… – пеняют ему дамы.

У мальчика, как видно, режутся зубки, и он, крепко зажав в кулачке побег бамбука, усердно вгрызается в него, пуская слюни.

– Да, пока его занимает совсем другое, – улыбается Гэндзи.

– Мне не забыть,

Каким оказался горьким

Побег бамбука,

Но бросить его теперь

Я, увы, не смогу,—

произносит он, пытаясь отвлечь ребенка, но тот, ничего не понимая, только смеется и, вырвавшись из рук Гэндзи, уползает.

С каждым днем, с каждой луной мальчик становился все красивее, и многие мучились от дурных предчувствий, глядя на его прелестное лицо. Наверное, и Гэндзи сумел все-таки забыть, «каким горьким…»

«Рождение этого ребенка было предопределено, – думал он, – нельзя было избежать того, что случилось». И все же Гэндзи не мог не сетовать на судьбу. В его доме жило много женщин, и Третья принцесса была едва ли не самой достойной. Можно ли было предугадать, что она станет монахиней? Возвращаясь мыслями к прошлому, Гэндзи чувствовал, что не в силах простить ей той давней вины.

Все это время Удайсё хранил в своем сердце прощальные слова ушедшего Гон-дайнагона. Ему хотелось рассказать обо всем отцу, и если не разрешить терзавшие его сомнения, то по крайней мере посмотреть, какое впечатление произведет его рассказ. Но, кое о чем догадываясь, он хорошо понимал, в какое затруднительное положение может поставить отца, а потому терпеливо ждал, надеясь, что когда-нибудь ему удастся узнать подробности и рассказать о том, что волновало Гон-дайнагона в последний миг его жизни.

Однажды печальным осенним вечером Удайсё вспомнил о принцессе с Первой линии и отправился ее навестить. Судя по всему она коротала вечерние часы, играя на кото. В южной передней, куда пригласили гостя, еще стояли музыкальные инструменты: как видно, прислужницы не успели их убрать, захваченные врасплох его появлением. До его слуха донесся шелест платьев: сидевшие у порога дамы спешили отодвинуться подальше в глубину покоев. Воздух был напоен ароматом курений. Как всегда, Удайсё приняла сама миясудокоро, и они долго беседовали о прошлом.

В доме Удайсё всегда было многолюдно и шумно, повсюду раздавались звонкие детские голоса, слышался топот маленьких ног, а в покоях принцессы царила унылая тишина. Дом постепенно приходил в запустение, но каждая мелочь носила на себе печать благородных привычек и тонкого вкуса его обитательниц. Лучи вечернего солнца освещали цветы на берегу пруда, в диких зарослях неумолчно звенели цикады… (274).

Удайсё придвинул к себе японское кото: оно было настроено в ладу «рити» и еще хранило сладостный аромат женского платья. Как видно, на нем часто играли… «Попади в такой дом ветреник, привыкший во всем потакать прихотям собственного сердца, – невольно подумалось Удайсё, – можно было бы ожидать самых дурных последствий, во всяком случае, имя принцессы оказалось бы безвозвратно опороченным». Он пробежал пальцами по струнам. Так, именно на этом кото обычно играл ушедший. Исполнив весьма изящную пьесу, Удайсё вздохнул:

– Помню, как прекрасно звучало это кото в руках у Гон-дайнагона. Кажется, что и теперь должно оно хранить звуки, когда-то извлеченные из струн его пальцами. Смею ли я надеяться, что ваша дочь возродит их для меня?

– С тех пор как «порвались струны», – отвечает миясудокоро,– дочь моя и не вспоминает о прежних детских забавах. А ведь в те давние дни, когда вместе с другими принцессами играла она отцу, он весьма высоко оценивал ее мастерство. Но, увы, она так переменилась за последнее время… Целыми днями лежит, вздыхая, ничто не веселит ее. Боюсь, что звуки кото невольно «о горестном мире напомнят…» (333).

– О, я понимаю. Право, когда б тоска имела пределы… (334). – И, вздохнув, Удайсё отодвигает кото.

– О нет, сыграйте еще что-нибудь, чтобы я могла понять, помнят ли струны, как касались их пальцы ушедшего? Порадуйте слух мой, ведь так давно я не слышала ничего, кроме рыданий.

– Но, поверьте, важна лишь «соединяющая струна». Смею ли я надеяться, что она откликнется на прикосновение моих пальцев? – С этими словами Удайсё подтолкнул кото к занавесям, но принцесса сделала вид, будто ничего не заметила, и он не стал настаивать.

Взошла луна, дикие гуси, крылом прижимаясь к крылу, летели по безоблачному небу. С какой завистью прислушивалась к их крикам принцесса!

Дул холодный ветер, красота осенней ночи располагала к безотчетной грусти, и незаметно, словно забыв, что ее могут услышать, принцесса начала тихонько перебирать струны кото «со». Они запели так нежно, так сладостно, что Удайсё, не выдержав, придвинул к себе бива и, легко касаясь струн, начал наигрывать «Песню о любви к супругу».

– Прошу прощения, что осмелился подслушать ваши сокровенные мысли, но я надеялся, что хотя бы теперь… – настаивал он, но принцесса, еще больше смутившись, лишь молча вздыхала.

– Увидев, как ты

Молчишь, потупившись робко,

Я понял: порой

Молчание значит больше

Самых пылких и страстных речей, —

говорит Удайсё, и, проиграв окончание мелодии, принцесса отвечает:

– Не стану скрывать:

Эта тихая ночь волнует

Сердце мое.

Но к пению струн, увы,

Ничего не могу добавить.

К величайшей досаде Удайсё, она проиграла всего несколько тактов и сразу же отложила кото, в то время как ему хотелось слушать еще и еще.

Японское кото не отличается богатством оттенков звучания, но, очевидно, принцессе удалось усвоить самые сокровенные приемы ушедшего супруга; во всяком случае, эта вполне обычная мелодия звучала так выразительно, что, казалось, проникала до самой глубины души.

– Боюсь, что проявил некоторое непостоянство, с такой легкостью переходя от одного инструмента к другому, – говорит Удайсё. – Но уже слишком поздно. Ушедший может рассердиться на меня за то, что я провел с вами весь этот долгий осенний вечер, поэтому я удаляюсь. Скоро я снова навещу вас, не перестраивайте же кото, пусть оно сохранит нынешний строй. Увы, в этом мире все так изменчиво…

Он не говорит прямо о своих чувствах, но нетрудно понять, на что он намекает.

– Ушедший и тот не осудил бы нас сегодня, – замечает миясудокоро. – Жаль только, что, отвлекшись на случайные разговоры о прошлом, вы не захотели своей игрой продлить мою «драгоценную нить» (335).

Она подносит ему дары, в том числе прекрасную флейту.

– Я слышала, что флейта эта имеет весьма древнее происхождение. Стоит ли ей пропадать здесь среди зарослей полыни? Я была бы счастлива услышать, как голос ее заглушает крики ваших передовых…

– О, я не заслуживаю такой чести, – отвечает Удайсё, разглядывая подарок.

Это была любимая флейта Гон-дайнагона, с которой он никогда не расставался. Удайсё вспомнил, как ушедший говорил, огорченно вздыхая, что ему не удается раскрыть всех возможностей этого прекрасного инструмента и остается лишь надеяться, что когда-нибудь он перейдет к более достойному владельцу.

Растроганный до слез, Удайсё поднес флейту к губам и заиграл прелестную мелодию в тональности «бансики», но тут же оборвал ее.

–Моя неумелая игра на кото заслуживает снисхождения, ибо я играл в память о прошлом. Но смею ли я играть на этой флейте? – С этими словами он вышел.

«Сад наш давно

Хмелем зарос, на листьях

Сверкает роса.

И вдруг – совсем как той осенью

Где-то запела цикада…» —

передала ему миясудокоро.

– Эта флейта поет

По-прежнему – чисто и звонко,

Но в мире уж нет

Любимого друга, и слезы

Никогда не иссякнут мои.

Удайсё медлил, не желая уходить, а тем временем совсем стемнело.

Когда он вернулся домой, решетки были опущены и все спали. Многие дамы давно уже подозревали, что хозяин неспроста ездит на Первую линию. Очевидно, кто-то донес об этом госпоже, и она была недовольна столь поздним возвращением супруга, а потому, услыхав, что он вошел, поспешно притворилась спящей.

Удайсё, тихонько пропев: «Ни я, ни супруга моя…», принялся бранить дам:

– Отчего опущены решетки? У вас здесь словно в темнице. Неужели есть люди, равнодушные к лунному свету?

Распорядившись, чтобы подняли решетки, он собственноручно подтянул кверху занавеси и лег поближе к галерее.

– Как не упрекнуть того, кто спит, не обращая внимания на луну? (336) Выйдите же сюда. Не надо сердиться, – позвал он госпожу, но та, продолжая пребывать в дурном расположении духа, сделала вид, будто ничего не слышит.

Повсюду, беззаботно раскинувшись, спали дети, между ними пристроились прислужницы – словом, дом был полон народу, разительно отличаясь от только что им покинутого. Удайсё лежал, тихонько наигрывая на флейте, и мысли его снова и снова устремлялись к принцессе.

«Опечалил ли ее мой уход? – спрашивал он себя. – Что она теперь думает? Интересно, станет ли она перестраивать кото? Говорят, и миясудокоро прекрасно играет на японском кото… Как могло случиться, чтобы ушедший, никогда не забывая о внешних знаках приличия, был, в сущности, совершенно равнодушен к супруге? – Невольное сомнение закралось в сердце Удайсё. – Возможно, меня ждет разочарование, – подумал он. – Так бывает всегда, когда тешишь себя надеждами…»

Со своей супругой Удайсё прожил уже немало лет и до сих пор не подавал ей повода к ревности. Уж не потому ли она стала такой властной и своенравной? Впрочем, Удайсё полагал это естественным, и привязанность его к ней ничуть не умалилась.

Он задремал и вдруг увидел, что рядом с ним стоит Уэмон-но ками, одетый в то самое домашнее платье, которое было на нем в день их последней встречи. В руках он держал флейту и внимательно ее разглядывал. «Может быть, из-за этой флейты его душе не удается обрести покоя, – подумал во сне Удайсё, – и он пришел, чтобы услышать ее?» Но тут Уэмон-но ками говорит:

– Бамбук запоет

Под ветром любым, и все же

Хотелось бы мне,

Чтоб услаждал его голос

Детей и внуков моих…

У меня были иные намерения…

«Какие же?» – хотел было спросить Удайсё, но заплакал спящий рядом ребенок, и он проснулся.

Ребенок кричал без умолку, срыгивая молоко, и кормилица, поднявшись, пыталась его успокоить.

Госпожа тоже встала, велела принести светильник и, заложив волосы за уши, озабоченно склонилась над сыном. Взяв его на руки, она обнажила свою прекрасную полную грудь и приложила к ней ребенка. Молока у нее уже не было, но она надеялась таким образом его успокоить.

Мальчик был очень хорош собой: пухленький, белокожий…

– Что случилось? – спросил Удайсё, поспешив на шум.

В доме царило смятение, повсюду сновали слуги, разбрасывая рис, и ему удалось на время забыть о своем странном и печальном сне.

– Ребенок болен. А все потому, что вы гуляете где-то до поздней ночи, нарядившись, словно молодой повеса, а вернувшись, поднимаете решетки. Вам, видите ли, хочется полюбоваться луной. А в дом между тем проникают злые духи.

Раскрасневшееся от гнева личико госпожи показалось Удайсё таким юным и прелестным, что он невольно улыбнулся.

– Значит, по-вашему, это я привел в дом злых духов? Ну. Разумеется, если бы не поднимали решеток, они никоим образом не сумели бы попасть в дом. Право же, чем больше у женщины детей, тем она сообразительнее.

Взглянув на его красивое лицо, госпожа сконфузилась и замолчала.

– Ах, выйдите же отсюда, не смотрите! – потребовала она, стыдясь яркого света, но смотреть на нее было не так уж и неприятно.

Ребенок мучился и кричал всю ночь напролет. Мысли же Удайсё то и дело возвращались к недавно увиденному сну. «Как бы из-за этой флейты мне не попасть в беду, – думал он. – Ушедший очень дорожил ею, а я, видимо, оказался не тем, кому она была предназначена. Впрочем, мне ее передала женщина, а это существенно меняет дело… Вот если бы я мог проникнуть в его намерения… Иногда что-то, казавшееся при жизни сущей безделицей, после смерти становится источником досады или тревоги, привязывая человека к этому миру и обрекая его на бесконечные блуждания во мраке. Право, не лучше ли вовсе не иметь привязанностей?..»

Удайсё заказал поминальное чтение сутр в Отаги и распорядился, чтобы соответствующие молебны отслужили в храме, который особенно чтил ушедший. «А как поступить с флейтой? – спрашивал он себя. – Ее подарила мне миясудокоро, и, кажется, она имеет весьма древнее происхождение. Возможно, я совершил бы доброе дело, отдав ее в дар Будде, но все же не стоит с этим торопиться». И Удайсё отправился в дом на Шестой линии.

Ему сообщили, что Гэндзи находится в покоях нёго из павильона Павлоний. Навстречу ему выбежал Третий принц. Ему едва исполнилось три года, и он был самым миловидным из детей Государя. Его воспитанием особо занималась госпожа Мурасаки.

Удайсё, господин принц изволит желать, чтоб ты его взял с собой, – попросил он, путаясь в почтительных словах.

Что ж, если принцу угодно… – засмеялся Удайсё, беря мальчика на руки. – Но смею ли я приближаться к занавесям? Это не совсем прилично…

Но ведь никто не увидит. Я закрою тебе лицо. Иди же, – сказал принц, рукавом прикрывая лицо Удайсё. «Что за милое дитя!» – умилился тот и отправился в покои нёго.

Там он нашел Гэндзи, который, растроганно улыбаясь, наблюдал за игрой Второго принца и сына Третьей принцессы. Удайсё опустил Третьего принца на пол в углу комнаты, и Второй принц, заметив это, сразу же подбежал к нему.

Удайсё, подними и меня, – просит он.

Нет, это мой Удайсё! – заявляет Третий принц, вцепившись в его рукав.

– Только очень дурные дети могут так себя вести, – пеняет им Гэндзи. – Господин Удайсё – телохранитель Государя, а вы спорите, кому им владеть. Должен сказать, что меня чрезвычайно огорчает поведение Третьего принца. Старшим надо уступать, а он всегда об этом забывает.

– Зато Второй принц ведет себя именно так, как положено старшему, – смеется Удайсё, – проявляя похвальное благоразумие и уступчивость. Право, он слишком умен для своих лет.

Гэндзи улыбается. Оба внука равно милы его сердцу.

– Но пойдемте, – говорит он, – здесь не место для столь важной особы.

Видя, что они собираются уходить, дети повисают на его рукавах, пытаясь задержать.

В глубине души Гэндзи был против того, чтобы сын Третьей принцессы воспитывался вместе с сыновьями Государя, но он никогда не заговаривал об этом, опасаясь, что принцесса, измученная угрызениями совести, может понять его по-своему и почувствовать себя уязвленной. Не желая причинять ей боль, он воспитывал мальчика вместе с принцами, заботясь о нем не меньше, чем о них.

Удайсё, которому до сих пор не удавалось хорошенько разглядеть сына Третьей принцессы, решил воспользоваться случаем и, когда мальчик выглянул из-за занавесей, поманил его к себе, призывно помахивая упавшей на землю сухой веткой вишни. Тот сразу же подбежал. На нем не было ничего, кроме темно-лилового верхнего платья, его пухлое тельце сверкало белизной, красив же он был так, что даже принцам было до него далеко. Возможно, другой человек ничего бы и не заметил, но от внимательного взгляда Удайсё не укрылось, что глаза у мальчика совершенно такие же, как у покойного Гон-дайнагона, – очень блестящие, с необыкновенно изящным разрезом. Правда, взгляд гораздо уверенней, и все же… А когда полные, алые губы ребенка раздвинулись в улыбке, сходство стало просто поразительным. «Нет, нет, – испугался Удайсё, – не ищи я этого сходства… Ведь не может же отец ничего не замечать?» И ему еще сильнее захотелось узнать правду.

Дети Государя были весьма миловидны. Какое-то неизъяснимое благородство уже теперь сквозило в чертах их, в движениях, но, как знать, когда б не принадлежали они к высочайшему семейству… А этот ребенок был не только благороден, но и красив поразительной, редко встречающейся в нашем мире красотой.

«Увы, если мои подозрения не лишены оснований, – подумал Удайсё, сравнивая мальчиков между собой, – разве не преступление скрывать правду от несчастного отца, который, до сих пор оплакивая сына, больше всего страдает из-за того, что от ушедшего не осталось никакой памяти, что нет у него внука, который стал бы ему утешением в горе?»

Но все это было слишком невероятно, и Удайсё лишь терзался сомнениями, не имея средства узнать истину. Нежный и ласковый мальчик льнул к нему, и столько наивной прелести было в его чертах!

Перейдя во флигель, Удайсё и Гэндзи долго беседовали, а день между тем склонился к вечеру. Удайсё начал рассказывать о своем посещении дома на Первой линии, и Гэндзи слушал его, улыбаясь.

Иногда же, взволнованный воспоминаниями, говорил и сам.

– Что было у нее на душе, когда играла она «Песню о любви к супругу»? – спросил он между прочим. – Да, все это очень трогательно, совсем как в старинной повести. Однако мой собственный опыт убеждает меня в том, что женщине лучше не обнаруживать перед посторонними своей чувствительности, ибо ничто так не воспламеняет мужчин. Если вы собираетесь и впредь заботиться о ней, храня верность завету ее покойного супруга, и хотите, чтобы доверенность ее к вам не умалилась, не позволяйте недостойной страсти овладеть своим сердцем. Уверен, что так будет лучше для вас обоих.

«С этим нельзя не согласиться, – подумал Удайсё, – но такие советы хорошо давать другим. Ведь отец и сам…»

– О какой страсти может идти речь? – возражает он. – Я начал навещать ее просто из жалости. Если я перестану бывать у нее теперь, это-то как раз и покажется подозрительным. Разве не так? Что касается «Песни о любви к супругу», то ваши опасения были бы правомерны, когда б она заиграла ее по собственному побуждению. Но ведь до моего слуха донесся лишь случайный обрывок мелодии, тронувший меня главным образом потому, что окружающая обстановка к тому располагала.

В конечном счете все зависит от обстоятельств и от расположения души. Принцесса совсем не так уж юна, да и я не похож на пылкого юношу, готового на любые безрассудства. Возможно, потому-то она и чувствует себя со мной довольно свободно. Во всяком случае, держится она удивительно мило и просто.

Решив, что такого случая в другой раз не дождешься, Удайсё придвинулся поближе и рассказал об увиденном сне. Молча выслушав его, Гэндзи долго не отвечал. Разумеется, он сразу же догадался…

– Эта флейта по некоторым причинам должна быть передана мне, – сказал он наконец. – Она принадлежала когда-то государю Ёдзэй, затем перешла к покойному принцу Сикибукё, очень ею дорожившему. Узмон-но ками с детства оказывал замечательные успехи в музыке, и однажды, когда мы любовались цветами хаги, принц Сикибукё, восхищенный его игрой, подарил ему эту флейту. А миясудокоро, видимо не зная всех обстоятельств, преподнесла ее вам.

«„Услаждать детей и внуков…“ Но кто, кроме… Несомненно, именно его он и имел в виду, – думал Гэндзи. – Боюсь, что Удайсё обо всем догадался, да это и немудрено при его проницательности…»

Видя, что Гэндзи переменился в лице, Удайсё совсем смутился и долго не мог вымолвить ни слова. Однако желание выяснить все до конца оказалось сильнее, и с нарочитой небрежностью, словно случайно вспомнив, он сказал:

– Я был у Уэмон-но ками незадолго до его кончины и выслушал его последнюю волю. Помимо всего прочего он несколько раз повторил, что очень виноват перед вами и хотел бы просить у вас прощения. Но за что? Я до сих пор не могу себе представить, что он имел в виду, и это тревожит меня.

«Да, я был прав, он знает, – подумал Гэндзи, слушая сбивчивый рассказ Удайсё. – Но стоит ли ворошить прошлое?»

Некоторое время Гэндзи сидел молча, делая вид, будто размышляет над словами Удайсё, затем сказал:

– Увы, я и сам не могу припомнить. По-моему, я никогда не говорил ничего, что задело бы его настолько, что ему так и не удалось изгладить из памяти… Дайте же мне время поразмыслить над вашим сном, и мы побеседуем об этом как-нибудь в другой раз. Я слышал от дам, что ночью не следует говорить о подобных вещах; возможно, они правы…

Словом, Гэндзи удалось уклониться от прямого ответа, и Удайсё смутился, подумав, что, сам того не желая… Так, во всяком случае, мне рассказывали…

Назад: Дуб

Дальше: Сверчок-колокольчик