Часть вторая

Дальнейший ход кампании

Генерал Барклай, оставив на среднем течении Двины под командой генерала Витгенштейна около 25 000 человек для прикрытия дороги на Петербург, с разрешения императора выступил 14 июля из Дриссы, где, следовательно, задержался всего лишь 6 дней, и направился к Витебску. Мешкать, конечно, не приходилось, так как, в сущности говоря, французы уже давно могли туда подойти. Только продолжительная остановка их в Вильно дала возможность выполнить это фланговое движение для выхода на Московскую дорогу. Барклай надеялся, что там он, во всяком случае, сможет соединиться с Багратионом; ему была обещана позиция более сильная, чем у Дриссы. Во всяком случае, он выигрывал дорогу на Москву и мог по справедливости благодарить бога прежде всего уже за то, что ему удалось выбраться из дрисской мышеловки. Значительное ослабление армии вследствие выделения корпуса Витгенштейна было, конечно, большим минусом, тем более что силы и так были неравны, и это с каждым днем становилось все более ясным. Однако можно было рассчитывать, что французы оставят против Витгенштейна лишь соответствующие силы; к тому же было совершенно немыслимо оставить без всякого прикрытия дорогу к столице, в которой находилось правительство, потому что при огромном превосходстве сил французов представлялось вполне возможным, что Наполеон пошлет значительные силы на Петербург, и, несмотря на удаленность от операционной линии на Москву, все же в конечном счете Петербург сможет быть захвачен. Выделение же значительного русского корпуса для прикрытия этой дороги делало такой проект почти невыполнимым, так как к этому корпусу впоследствии могли бы присоединиться резервы, ополчение и пр., а французам пришлось бы направить туда значительно бóльшие силы, чтобы иметь возможность достичь Петербурга со сколько-нибудь соответственными видами. Следовательно, выделяя корпус Витгенштейна, Барклай действовал вполне разумно.

Тем не менее это ставило армию в Витебске в чрезвычайно опасное положение, так как можно было предвидеть с достаточной уверенностью, что Багратион туда не подойдет, а расчет на сильную позицию, если бы даже таковая действительно была создана, сам по себе являлся недостаточным. К этому надлежит добавить, что движение к Витебску являлось подлинным фланговым маршем протяжением в 24 мили, что одно уже представляло значительные трудности, так как французы снова пришли в движение и выдвинули свой центр в Глубокое. Марш был в достаточной мере защищен Двиною, но под самым Витебском надо было переправиться на левый берег, а это легко могло оказаться невыполнимым. Русской армии и на этот раз повезло, и, пожалуй, одной из величайших ошибок, допущенных Наполеоном, было то, что он не извлек крупного преимущества из ошибочного отхода русских к Дриссе.

Марш к Витебску был выполнен в 10 дней, следовательно, без какой-либо излишней поспешности, так как кавалерийские части выяснили, что французы еще не взяли направления на Витебск.

Прибыв в Витебск, Барклай прошел через город и развернул армию на левом берегу Двины, имея перед фронтом небольшой ручей, впадающий в Двину под Витебском, а город на правом фланге. Это расположение было так намечено, чтобы путь отступления, т. е. дорога на Москву через Поречье, представлял продолжение левого фланга, в тылу же на расстоянии одной мили находилась Двина, которая здесь протекает в довольно глубокой долине. Более отвратительное поле сражения трудно себе представить. На следующий день после своего прибытия генерал Барклай продвинул вперед к Островну в качестве авангарда корпус генерала Толстого-Остермана. 25 июля Мюрат атаковал последнего и нанес ему чувствительное поражение, так что 26-го пришлось выслать вперед для усиления Толстого-Остермана еще одну дивизию под командой генерала Коновницына. Все эти силы отступили на расстояние нескольких миль от Витебска. В тот же день подошел наконец в Витебск последний корпус генерала Дохтурова с общим арьергардом под командой генерала Палена, и 27-го рано утром Пален был выдвинут вперед навстречу неприятелю на смену оттесненному авангарду.

Трудно понять, почему генерал Барклай выполнял свой марш к Витебску столь медленно. Тогда говорили, что это имело целью дать время обозам уйти вперед; эта причина, а также, быть может, смутная идея соразмерять свой марш с маршем неприятеля и не очищать территории в большем размере, чем это оказывается необходимым, могли явиться оправданием такого образа действия. Барклай чуть было не поплатился за такое несвоевременное хладнокровие.

Под Витебском действительно намеревались дожидаться Багратиона, который, как предполагали, находился в направлении на Оршу, и в случае необходимости имелось в виду даже принять здесь сражение. Эта мысль являлась в высшей степени нелепой, и мы назвали бы ее безумной, если бы спокойный Барклай был способен на нечто подобное. Русская армия, не считая казаков, насчитывала приблизительно 75 000 человек. Двести тысяч неприятеля могли каждую минуту подойти и атаковать ее. По самой скромной оценке силы противника достигали 150 000. Если бы позиция русских оказалась обойденной с левого фланга, а это можно было наперед предсказать с математической точностью, то для них почти не оставалось никакого отступления, и армия не только была бы отброшена от дороги на Москву, но и оказалась бы под угрозой полной гибели.

Барклай занимал эту позицию уже пятый день, и все полагали, что он твердо решил принять здесь сражение, которое, как некоторые утверждали, он желал дать еще в Вильно, и только у Дриссы считал его крайне несвоевременным. Автор был в полном отчаянии от этой мысли. Корпус генерала Палена, при котором он состоял, от самого Полоцка составлял арьергард, но ему почти не пришлось встретиться с неприятелем, так как главные силы его двигались по левому берегу Двины. 26 июля после большого перехода этот корпус прибыл ночью в Витебск и должен был выступить на рассвете по дороге на Сенно, причем его состав был доведен до 14 батальонов, 32 эскадронов и 40 орудий.

Генерал Пален занял со своим корпусом позицию приблизительно в 2 милях от Витебска с правым крылом, опирающимся на Двину; фронт был прикрыт небольшим ручьем. Не совсем удачно расположил он всю свою кавалерию на правом фланге, руководствуясь тем, что здесь между краем долины, довольно густо заросшим деревьями и кустарником, и рекой находилась небольшая равнина, а по общепринятым взглядам кавалерии подобает находиться на равнине. Пространство это, однако, было настолько узко, что ее пришлось разместить в шахматном порядке в три или четыре линии, вследствие чего она в бою понесла большие потери от неприятельского артиллерийского огня.

Высоты были заняты пехотой и артиллерией. Однако все четырнадцать батальонов были в очень слабом составе и в общей сложности состояли лишь из 3000–4000 человек; при этом желательно было занять не слишком узкий фронт, чтобы сколько-нибудь прикрыть дорогу; это было особенно необходимо, так как в тылу проходила глубокая долина Лучесы; в результате пришлось принять очень неглубокое построение, хотя и в две линии, но с большими интервалами между батальонами. На левом фланге не было какого-либо опорного пункта, что было вполне естественно, так как при столь коротком фронте нелегко найти опору для обоих флангов; поэтому при полном отсутствии резервов и неглубоком построении всякий охват нашего левого фланга представлял большую опасность. Многочисленные участки леса и кустарника, находившиеся как на самой позиции, так и вокруг нее, препятствовали обзору и этим еще более ухудшали положение. При таких условиях сопротивление не могло быть особенно упорным, и если оно все же длилось от 5 часов утра до 3 часов пополудни, то это нужно приписать лишь крайне вялому натиску французов.

Это обстоятельство кажется совершенно непонятным, так как сам Наполеон прибыл в авангард и лично руководил боем. Но, как теперь нам стало известно, он предполагал, что русская армия продолжает удерживать свою позицию под Витебском, и готовился к большому сражению.

Граф Пален отступил за Лучесу на ту самую позицию, которую перед тем занимала русская армия и которую генерал Барклай покинул в тот же день.

Когда французская армия серьезно придвинулась вплотную, Барклай начал испытывать некоторую тревогу относительно положения, в котором он собирался дать сражение, и потому в последнюю минуту изменил свое решение.

Нам еще не раз предстоит встретиться с подобным образом действий со стороны Барклая. В данном случае это явилось истинным счастьем, и мы вправе сказать, что русская армия здесь вторично была спасена.

Автор чувствовал себя вполне счастливым и готов был на коленях благодарить бога за то, что он отклонил наш путь от разверзшейся бездны.

Бой, данный графом Паленом, произвел на автора крайне отрицательное впечатление. Расположение, занятое графом, совершенно не соответствовало тем правилам и взглядам, которые автор усвоил себе относительно употребления войск в бою. Хотя местность на высотах за краем долины являлась не вполне открытой, но все же она не представляла собой густого леса. Для небольших кавалерийских частей, состоявших из двух-трех эскадронов или полка, повсюду представилась возможность проявить свою деятельность; поэтому следовало бы кавалерию поставить позади пехоты. Построение благодаря этому приобрело бы большую глубину, и из всей массы конницы можно было бы взять два-три полка на левый фланг для наблюдения, а другие два полка – для поддержки пехоты. При таком построении различные роды оружия оказали бы друг другу взаимную поддержку, а на высотах мы были бы вдвое сильнее. Ведь все зависело от положения дел на этих высотах, так как над узкой равниной между ними и рекой, едва достигавшей 600 шагов в ширину, можно было господствовать одним лишь артиллерийским огнем; да и вообще неприятель не мог продвигаться в промежутке между нашей позицией и рекой.

Так как автор находился при графе Палене еще всего одну неделю, то, естественно, он не успел приобрести на него большого влияния, а граф Пален занял свою первоначальную позицию, не подумав о том, чтобы с кем-нибудь поговорить об этом. После того как войска уже таким образом расположились, в дальнейшем ничего путного получиться и не могло; кроме того, в самом бою активное участие в нем иностранца, не владеющего языком страны, почти невозможно. Прибывают донесения на русском языке, по поводу этих донесений идет перекрестный разговор, приказания отдаются на русском же языке, и, таким образом, руководство всем боем проходит на глазах иностранного офицера, причем он не может понять ни одного слова из всего сказанного. Может ли он потребовать от командира корпуса или хотя бы от другого хорошо осведомленного офицера перевода всех донесений, соображений и распоряжений! Не успеешь оглянуться, как утрачиваешь понимание общей связи событий, и если иностранец не является крупной персоной, то он теряет всякую возможность проявить себя. Таким образом, первый бой, в котором автор мог бы по занимаемой им должности оказать известное влияние на способ использования имевшихся сил, получил оформление, совершенно противоречившее его убеждениям, причем он сам чувствовал себя настолько бесполезным, что предпочел бы находиться в строю в роли младшего офицера. Поэтому он очень обрадовался, когда вместе с подкреплениями, подошедшими 27 июля, уже после боя, к корпусу Палена прибыл и старший в чине офицер генерального штаба. С этого времени автор, по крайней мере, не чувствовал себя ответственным за успех тех распоряжений, на содержание которых он не мог оказать никакого влияния.

27-го Барклай выступил тремя колоннами на Смоленск, куда направился и Багратион после тщетной попытки пробиться через Могилев. Марш на Смоленск совершен был главными силами по дороге на Поречье, следовательно, довольно кружным путем; один лишь Дохтуров двигался по прямой дороге на Рудню. Совершенно непонятно, почему Наполеон не продвинул вперед свое правое крыло, чтобы перехватить у русских этот путь. Правда, он не мог бы этим преградить русским дорогу на Москву, так как отступающий всегда может кружным путем вновь опередить противника, и если он не взял совершенно ложного направления, то в обширной стране его нелегко отрезать. Однако для русских представляло все же немалый, хотя и побочный интерес попасть в Смоленск, чтобы скорее соединиться с Багратионом; в Смоленске можно было продержаться несколько дней; там находились значительные запасы и кое-какие подкрепления, поэтому для Наполеона, безусловно, представляло интерес отбросить русских от этого города. Однако он преследовал русских только до Рудни и сделал в Витебске вторичную остановку, во время которой подтянул к себе остальные части своего правого крыла, имевшие задачу действовать против Багратиона и по возможности его отрезать. Таким образом, русские, занимавшие ранее растянутую линию фронта, выиграли время для того, чтобы соединиться у Смоленска, причем ни одна часть не была отрезана. Итак, ошибочное движение их к Дриссе пошло им на пользу. Переход до Смоленска был выполнен без малейших затруднений, и арьергардам всех трех колонн, хотя они находились ежедневно на виду у неприятеля, не пришлось выдержать ни одного серьезного боя.

Итак, результатом похода до сих пор было то, что русские очистили полосу своей территории глубиной в 60 миль и пожертвовали всеми находившимися там довольно значительными складами. Людей же и орудий они потеряли сравнительно немного: около 10 000 человек и 20 орудий. Теперь у них была большая армия в 120 000 человек в центре и две небольшие армии, приблизительно по 30 000 человек каждая, на флангах. Кроме того, вступали в дело Рига и Бобруйск; Бобруйская крепость была поддержана наблюдательным корпусом Гертеля, стоявшим под Мозырем.

Между тем французы в первые же недели их наступления понесли огромные потери больными и отставшими и терпели такие лишения, что нетрудно было заранее предвидеть в ближайшем будущем полное их истощение. Это не укрылось от русских. Генерал Шувалов, посланный из Свенцян в главную квартиру французского императора с политическим поручением, вернулся в Видзы в полном изумлении от того состояния, в котором он нашел большую дорогу, по которой следовали французские войска; она вся была усеяна трупами лошадей и была полна заболевшими и отставшими. Всех захватываемых пленных особенно подробно расспрашивали относительно получаемого продовольствия; выяснилось при этом, что уже под Витебском лошади французской армии получали один лишь зеленый корм, а людям вместо хлеба выдавалась мука, которую им приходилось класть в суп. Единственное исключение в этой картине продовольственного неблагополучия представляла гвардия. Отсюда делали вывод о значительном численном ослаблении неприятельской армии; и если огромная фактическая убыль все же значительно недооценивалась, то эта ошибка уравновешивалась тем, что первоначально определяли численность неприятельских сил ниже, чем она была в действительности.

При открытии военных действий численность французских сил, включая сюда и союзников, определяли в 350 000 человек; теперь мы знаем, что она превышала 470 000. Когда русские находились под Смоленском, им было известно, что около 150 000 человек было оставлено под Ригой, против Витгенштейна, под Бобруйском и против Тормасова. Следовательно, русские полагали, что главная армия уменьшилась до 200 000 человек, затем исключили гарнизоны, оставленные на важных этапах и в разных городах, а также больных, убитых, раненых и отставших, общее числе которых предполагалось всего лишь в 50 000 человек. В итоге сила главной армии французов определялась русскими всего в 150 000. Правда, и в этом случае на стороне французов сохранялось превосходство сил, но не настолько большое, чтобы мысль о возможности победы над ними была совершенно исключена.

Подсчеты русских не вполне совпадали с действительностью, так как центр Наполеона тогда, т. е. в начале августа, достигал еще 180 000 человек.

Впрочем, такая ошибка простительна во время войны, где каждый день приходилось совершать марши и когда не было времени собирать в достаточном количестве необходимые данные.

Когда русский император Александр покинул армию, то выполняемые им функции по верховному командованию отпали, и тем самым Барклай обратился в самостоятельного командующего первой западной армией. Однако император формально не передавал генералу Барклаю верховного командования над обеими армиями, опасаясь обидеть князя Багратиона. Правда, Барклай был старшим генерал-аншефом (генералом-от-инфантерии), и этого обстоятельства в крайнем случае было бы достаточно для того, чтобы иметь некоторый авторитет перед другими генералами; однако для такого ответственного поста, как командование армиями, значение одного старшинства в чине никогда не считалось достаточным, и во всех государствах признавалось необходимым специальное полномочие монарха. Так как Багратион был лишь немногим моложе Барклая, а боевая слава обоих была приблизительно одинаковая, то император, конечно, предвидел, что определенно подчеркнутое подчинение его Барклаю будет обидным. Как собственно обстояло дело с главнокомандованием, никто в точности не знал, да и теперь, я полагаю, историку нелегко ясно и определенно высказаться по этому вопросу, если он не признает, что император остановился на полумере; надо полагать, что он рекомендовал князю Багратиону входить в соглашение с Барклаем по всем вопросам вплоть до изменений в группировке. Автору неизвестно, имелось ли уже тогда намерение поставить во главе обеих армий князя Кутузова, одного, в войсках стали говорить об этом назначении лишь незадолго перед тем, как оно состоялось, и притом как о мере, ставшей необходимой вследствие нерешительности Барклая. По всей вероятности, император захотел посмотреть, как поведет дело Барклай, и тем самым оставить себе открытым путь для назначения другого главнокомандующего.

Когда Барклай прибыл в Смоленск, то Багратион заявил, что весьма охотно будет служить под его начальством; армия радовалась такому единению, но, по правде говоря, оно было недолговечным, потому что скоро выявилось различие во взглядах, и на этой почве возникли недоразумения.

Но до соединения с Багратионом Барклай мог действовать вполне по собственному усмотрению. Он все время сознавал себя обязанным дать сражение, так как непрерывное отступление вызывало в армии явное недоумение. Впечатление создавалось тем более отрицательное, что приходили известия о блестящих победах на второстепенных фронтах. Засада, устроенная Платовым у Мира 10 июля, привела к весьма блестящему результату; бой Багратиона под Могилевом 21 июля изображался как победоносный прорыв; блестящий захват в плен бригады Кленгеля в Кобрине Тормасовым 26 июля произвел сильное впечатление, о победе Витгенштейна, одержанной им 31 июля под Клястицами, много говорили, умалчивая о неудаче, которая на следующий день постигла его авангард под начальством генерала Кульнева. В первую минуту после получения всех этих сведений моральное состояние и уверенность войск повышались; но когда затем убеждались, что все эти успехи не приостанавливают отступления, то эти чувства быстро переходили в полное недоверие, недовольство и апатию. Раньше никто не думал и не мог себе представить, что возможно отступить до Смоленска, не попытавшись даже принять серьезное сражение. Между тем необходимость предварительного соединения с Багратионом являлась достаточным и слишком определенным основанием, которое должен был бы понять любой офицер русской армии.

Таким образом, для отхода до Смоленска у Барклая имелось достаточное оправдание, но с тем большей уверенностью все ожидали здесь сражения; то, что русская армия была еще слишком слаба, что, отступая, она все более и более усиливалась, – все это принадлежало к числу тех соображений, которые никому не приходили в голову. Сам Барклай не отдавал себе в этом ясного отчета, им более руководил естественный страх перед бесповоротным решением и тяжкой ответственностью, чем ясное убеждение. В глубине души он чувствовал себя более склонным к воздержанию от решительных действий, чем к торопливости.

Его штаб, а именно генерал Ермолов и полковник Толь, мыслили, как и вся армия: довольно отступать. Превосходство сил, какое еще сохранялось у противника, могло быть уравновешено русской храбростью и русской тактикой. Особенно была сильна вера во внезапный переход в наступление, который должен сотворить чудо.

Так ведь написано во всех книгах. Багратиона, пользовавшегося славой хорошего рубаки и, как это всегда бывает с людьми такого рода, смотревшего на неудовлетворительные до сих пор результаты похода со скептическим покачиванием головы, легко было склонить на сторону этой идеи. Итак, полковник Толь пустил в ход все свое красноречие для того, чтобы убедить Барклая, что настало время нанести врагу решительный удар. Французская армия, как говорили они, теперь уже не обладает таким большим превосходством сил над русской.

Первый момент после соединения армий – якобы наилучший для внезапного перехода в наступление. Смоленск – весьма важный пункт, город, которым русские особенно дорожат и из-за которого стоит рискнуть кое-чем.

Французская армия разбросана по квартирам на широком пространстве, а это дает твердые основания рассчитывать на то, что удастся заставить ее принять бой до полного сосредоточения; тем самым может быть устранена невыгода, возможно, еще имеющегося численного превосходства противника.

Наступление дает огромное преимущество, а русский солдат гораздо более пригоден для атаки, чем для обороны. Последнее свойство, как известно, приписывают себе решительно все армии.

Наконец Барклай дал себя убедить, и 8 августа он двинул всю армию к Рудне, в районе которой рассчитывали встретить центр неприятельской армии.

Однако уже на первом переходе распространилось известие, что главные силы неприятеля находятся на дороге в Поречье, а при таких условиях удар по воздуху в направлении Рудни являлся чрезвычайно опасным предприятием, так как он мог привести к потере пути отступления. Хотя это известие не было достоверным и представляло скорее плод различных соображений и догадок и хотя такое сосредоточение французской армии было явно неправдоподобно, так как дорога на Поречье отнюдь не лежала в том направлении, которого до сих пор держался противник, угрожая все время русской армии своим правым флангом, однако невозможно было уговорить Барклая предпочесть неизвестное известному и помешать ему самому пойти с первой армией по дороге на Поречье, задержав на дороге в Рудню вторую армию.

В русской армии сожалели об отказе от наступательных действий, так как генерал Платов на второй день наступления, раньше чем пришел приказ приостановить его, внезапно напал на передовые части авангарда Мюрата под командой генерала Себастиани и захватил обоз этого генерала и 500 человек пленных; всеми это рассматривалось как удачный почин, суливший наилучший успех всему предприятию в целом. Багратион также был чрезвычайно недоволен отменой первоначального решения, и с этого времени стали постоянно возникать разногласия и споры между обоими генералами.

Хотя это наступление русских едва ли привело бы к действительной их победе, т. е. к такому сражению, в результате которого французы были бы вынуждены, по меньшей мере, отказаться от дальнейшего продвижения или даже отойти назад на значительное расстояние, но все же оно могло развиться в отчаянную схватку. Действительно, при столь широкой разбросанности расположения французской армии быстрый натиск привел бы к отступлению тех частей, которые оказались бы под ударом. А если бы все три колонны русской армии держались в такой близости друг от друга, что могли бы еще в тот же день выполнять отданные утром приказания главнокомандующего, то открывалась возможность охватывающей и весьма успешной атаки тех корпусов, которые непосредственно оказались бы перед русскими войсками; неприятель мог бы понести весьма чувствительный урон, не говоря уже о менее значительных потерях соседних частей, связанных с их поспешным и более или менее беспорядочным передвижением. Все предприятие в целом дало бы в конечном результате несколько блестящих стычек, значительное число пленных и, быть может, захват нескольких орудий; неприятель был бы отброшен на несколько переходов, и, что важнее всего, русская армия выиграла бы в моральном отношении, а французская – проиграла бы. Но добившись всех этих плюсов, все же, несомненно, пришлось бы или принять сражение со всей французской армией, или продолжить свое отступление. Если бы в основе добровольного отхода к центру Европейской России лежала какая-то система, то дальнейшее отступление было бы возобновлено без колебаний, и на весь этот эпизод пришлось бы смотреть лишь как на крупную вылазку из крепости. Но мы не видим и следа подобного подхода к отступлению со стороны тех лиц, которые руководили военными действиями; не подлежит ни малейшему сомнению, что после первых же успехов наступления они сочли бы своей обязанностью и далее сражаться с сосредоточившимися силами неприятеля, чтобы не подать вида, что русские потерпели неудачу; таким образом, тотчас же после достигнутых первых успехов русским, по всей вероятности, пришлось бы дать оборонительное сражение, исход которого не подлежит никакому сомнению, хотя бы из-за соотношения сил той и другой стороны. Это, надо полагать, и рисовалось Барклаю как исход всего этого предприятия, а такой финал, конечно, не являлся соблазнительным, в особенности при наличии угрозы обхода.

Такой нам представлялась операция в то время; мы и теперь не имеем каких-либо оснований менять свои взгляды. Полководец, который ясно держал бы в своем сознании план глубокого отступления внутрь страны, который был бы проникнут убеждением, что на войне часто следует действовать, не имея достоверных данных, а опираясь лишь на вероятность, и который имел бы достаточно мужества, чтобы кое-что оставить на долю удачи, такой полководец 9 августа дерзко продолжал бы начатое движение и в течение нескольких дней испытывал бы свое счастье в наступлении. Но такой генерал, как Барклай, который ждал спасения только от одержания полной победы, который считал себя обязанным искать таковую в правильном и осторожно подготовленном сражении, который тем более прислушивался к внешним объективным доводам, чем больше в нем замолкали внутренние субъективные, – такой генерал, конечно, не мог не найти во всех обстоятельствах вполне достаточных оснований для того, чтобы отказаться от намеченного предприятия. Мнение полковника Толя и тех офицеров генерального штаба, которые особенно горячо настаивали на продолжении наступательной операции, сводилось к тому, что внезапность наступления и неожиданное нападение на разбросанную неприятельскую армию уже сами по себе вырывают победу и опрокидывают врага. Подобные взгляды, выраженные в такой формулировке, представляют великое зло в военном искусстве, так как они обладают своего рола силой терминологического доказательства, а по существу не содержат в себе никакой определенной мысли. Весь исторический опыт свидетельствует, что подобными стратегическими внезапными нападениями редко достигается подлинная победа, выигрывается лишь известное пространство территории и создаются выгодные предпосылки для сражения. Ведь для того, чтобы одержать настоящую победу, необходимо встретить значительную часть неприятельской армии и вынудить ее принять сражение, и притом в таких условиях, чтобы иметь возможность охватить ее и таким образом добиться наибольшего успеха. Нужно помнить, что одно простое отталкивание противника по прямой линии, которое могло бы сойти за победу, когда оно захватывает всю неприятельскую армию, не является таковой, когда оно направлено лишь против одной ее части. Неприятельские корпуса редко принимают такой удар; большинство их форсированным маршем стремится достигнуть расположенного позади сборного пункта, и за исключением случаев, когда географические условия особенно благоприятствуют этому, редко удается где-либо нанести противнику подлинно крепкий удар. Правда, неприятельская армия таким неожиданным нападением приводится в менее выгодное по сравнению с предшествовавшим положение, но отнюдь не в состояние армии разбитой, и если наступающая армия ранее не располагала достаточными силами, чтобы дать настоящее сражение, то едва ли она окажется в состоянии дать его и вследствие полученных преимуществ. Что выбор хорошей позиции, знакомство с местностью и устройство укреплений дают обороняющемуся в сражении значительные выгоды, когда-нибудь будет считаться вполне естественным и раз и навсегда решенным, но для этого надо ясно и твердо установить понятия и каждое из них поставить на свое место. Но еще теперь и в еще большей мере в 1812 г. наступательная форма войны почиталась подлинным волшебным средством, так как наступавшие и продвигавшиеся вперед французы являлись победителями. Тот, кто основательно продумает этот вопрос, должен будет себе сказать, что наступление является на войне слабейшей формой, а оборона сильнейшей, но что первая преследует положительные и, следовательно, более крупные и решительные цели, вторая же – лишь отрицательные, благодаря чему устанавливается равновесие между ними и одновременное существование обеих форм становится возможным. От этого отступления, уж слишком углубившегося в теорию, вернемся к генералу Барклаю.

Кампания в целом, как она впоследствии сложилась, являлась единственным способом достижения столь полного успеха, но в этой кампании намеченная наступательная операция не представляла какой-либо существенной части, и если ей было суждено завершиться проигранным сражением, то полный отказ от нее надо только приветствовать. Во всяком случае можно было уже предвидеть, что через 4 недели победа станет возможной и даже вероятной, а выиграть еще четыре недели времени до Москвы было возможно.

Тем временем окружавшие Барклая опять принялись за работу, чтобы побудить его предпринять новое наступление; и действительно, простояв 4 дня на дороге в Поречье, он снова совершил 13-го и 14-го два перехода по направлению к Рудне, но на этот раз было уже слишком поздно. Первая попытка атаковать французов вынудила их покинуть квартиры, в которых они расположились на отдых, и они снова двинулись вперед, 14-го перешли через Днепр близ Расасны и пошли на Смоленск. Это побудило сперва Багратиона, а за ним и Барклая двинуться к Смоленску, так как 15-го дивизия Неверовского, выдвинутая навстречу французам к Красному, после крайне неудачного боя укрылась в Смоленске.

Этот город, один из наиболее значительных в России, насчитывал 20 000 жителей, имел старинную крепостную стену вроде той, какая окружает Кельн, и несколько плохих полуразрушенных земляных укреплений бастионного типа. Местоположение Смоленска настолько неблагоприятно для устройства здесь крепости, что потребовались бы крупные расходы на превращение его в такой пункт, который стоило бы вооружить и обеспечить гарнизоном. Дело в том, что город расположен на скате высокого гребня левого берега реки; вследствие этого с правого берега реки очень ясно просматривается весь город и все линии укреплений, спускающиеся к реке, хотя правая сторона и не выше левой; такое положение является противоположным хорошо укрытому от взоров расположению и представляет собой наихудшую форму нахождения под господствующими высотами. Поэтому вполне ошибочно было бы утверждение, что русским ничего не стоило бы превратить Смоленск в крепость. Превратить его в укрепленный пункт, который мог бы продержаться одну и самое большее две недели, это, пожалуй, было возможно; но, очевидно, неразумно было бы ради столь краткого сопротивления затрачивать гарнизон в 6000–8000 человек и от 60 до 80 орудий, множество снарядов и другого снаряжения.

В том виде, в каком находился тогда Смоленск, защищать его можно было только живой силой, но при этом штурмующий противник был бы вынужден понести огромные потери людьми.

Для русских Смоленск имел то значение, что в данное время в нем находились их продовольственные склады; поэтому, пока они намеревались оставаться в данном районе, было вполне естественно, что они сражались за обладание им. Ввиду этого Багратион поспешил туда 16-го, чтобы занять город свежим корпусом.

В эти минуты Барклай до некоторой степени потерял голову. Из-за постоянно возникавших проектов наступления было упущено время для подготовки хорошей позиции, на которой можно было бы принять оборонительное сражение; теперь, когда русские вновь были вынуждены к обороне, никто не отдавал себе ясного отчета, где и как следует расположиться. По существу, отступление немедленно должно было бы продолжаться, но Барклай бледнел от одной мысли о том, что скажут русские, если он, несмотря на соединение с Багратионом, покинет без боя район Смоленска, этого священного для русских города.

В сущности, окрестности Смоленска совсем непригодны для оборонительной позиции, так как направление реки в этом месте совпадает с направлением операционной линии; к тому же дорога на Москву проходит близ Смоленска, а именно на расстоянии одного часа ходьбы выше этого города, вдоль самого берега реки. Таким образом, если бы русские попытались одновременно преградить наступление неприятеля и сохранить путь отступления, отходящий в перпендикулярном направлении к фронту, то пришлось бы расположиться на обоих берегах Днепра, т. е. иметь город либо впереди фронта, либо на самой линии фронта, либо позади. Это была бы весьма невыгодная позиция, потому что для уступающей противнику в силах армии поддержание связи по немногим мостам и через довольно обширный город не является целесообразным. Если бы было решено расположиться лишь на одном берегу Днепра, то путь отступления непременно попадал бы под известную угрозу. Во всяком случае, занять позицию на левом берегу было невозможно, так как в таком случае на расстоянии полумили позади нее оказался бы Днепр, который, как известно, выше Смоленска поворачивает под углом почти в 90 градусов; к тому же вся французская армия уже находилась на левом берегу Днепра. Все это затрудняло решение, которое предстояло принять Барклаю. Поэтому он решил сделать прежде всего то, что было самым неотложным, а именно отправить 16-го форсированным маршем Багратиона в Смоленск, куда последний уже 15-го послал вперед корпус Раевского, а самому с первой западной армией следовать туда же. 15-го генерал Раевский соединился в Смоленске с отошедшей дивизией Неверовского, и у него, таким образом, образовался гарнизон в 16 000 человек, что в достаточной мере обеспечивало город; уже 16-го была отбита предпринятая с налета атака Мюрата и Нея; однако Барклай понял теперь, что крайне необходимо обеспечить себе путь отступления; с этой целью он предложил Багратиону отойти утром 17-го на Валутину гору, расположенную на Московской дороге в одной миле от Смоленска, в пункте, где направление дороги и течение реки начинают расходиться в разные стороны и где прекращается то невыгодное для обороны совпадение их, о котором мы говорили выше. Таким образом, это был ближайший к Смоленску пункт, у которого можно было занять позицию. Однако этот пункт был слишком удален от города, чтобы обладание им и одновременно с этим удержание города могли составить одно тактическое целое.

Исходя из этого Барклай решил занять Смоленск корпусом первой западной армии и выжидать, что же французы предпримут дальше. Такое решение было неплохим, так как французы были настолько добры, что переправились со всей своей огромной армией на левый берег Днепра. Теперь обе армии были отделены друг от друга Смоленском и долиной Днепра, а путь отступления Барклая, хотя и являлся как бы продолжением его левого фланга, но все же был прикрыт расположением Багратиона. В таком положении Барклай мог спокойно выжидать, пока французы возьмут Смоленск или начнут подготовку переправы через Днепр. Французы оказались настолько любезными, что начали с первого, и, таким образом, 17-го произошел второй бой за обладание Смоленском, куда сверх корпуса Дохтурова Барклай направил еще три с половиной дивизии свежих войск; таким образом, русские ввели в бой до 30 000 человек. Обе армии являлись свидетелями этого сражения, не имея возможности принять в нем участие. Дохтуров вел оборонительные бои преимущественно в предместьях, так как ни стены, ни укрепления не имели необходимых банкетов и аппарелей. Поэтому он потерял большое число людей; однако, по существу дела, потери французов были еще значительнее. Наконец русские из предместий города, подавленные численным превосходством, были отброшены в город. Хотя теперь с обороной города было почти покончено, но наступил вечер, а 17-го французы все еще не овладели Смоленском, так как несколько попыток разбить артиллерийским огнем стену не приводили к немедленному успеху. Итак, Барклай достиг своей цели, правда, чисто местного характера: он не покинул Смоленска без боя.

В сущности говоря, оборона Смоленска представляла собой странное явление. Она не могла превратиться в генеральное сражение, потому что, естественно, что после потери Смоленска русские, отославшие назад одну треть своих сил с Багратионом, не стали бы ввязываться в новое дело; а если бы русские и не потеряли Смоленска, то здесь они никоим образом не могли перейти в наступление на французскую армию, так как это было бы противно разуму допустить, чтобы французы позволили постепенно подвергать себя истреблению, штурмуя стены этого города и тем самым подготовляя себе поражение. Следовательно, здесь мог произойти лишь частный бой, который не мог внести изменения в общее положение обеих сторон, выражавшееся в наступлении французов и отступлении русских. Преимущества, которыми располагал здесь Барклай, заключались, во-первых, в том, что это был бой, который никоим образом не мог привести к общему поражению, что вообще легко может иметь место, когда целиком ввязываются в серьезный бой с противником, обладающим значительным превосходством сил.

Потеряв Смоленск, Барклай мог закончить на этом операцию и продолжать свое отступление. Второе преимущество Барклая заключалось в том, что русские в предместьях располагали лучшими укрытиями, чем их противник, а стены города вполне обеспечивали отступление. Чисто военный успех заключался и в том, что французы уложили под Смоленском очень много людей (20 000 человек), в то время как потери русских были несколько меньшими, а обстановка позволяла русским легче пополнить эту убыль, чем французам. Когда глубокое отступление внутрь страны должно создать выгодные предпосылки для обороны, то весьма существенно оказывать при отходе постоянное сопротивление с целью истощения сил неприятеля. В этом смысле бой под Смоленском является положительным явлением в кампании, хотя по своей природе он не мог привести к резкому повороту событий. Что касается Барклая, то при его отношениях к русским этот бой имел особое значение; это обстоятельство являлось главным мотивом его действий, о чем мы уже говорили выше.

17-го вечером возник вопрос, продолжать ли далее оборону Смоленска 18-го. Донесения генерала Дохтурова, по-видимому, не говорили в пользу такого решения. Город отчасти уже был уничтожен пожаром, который еще продолжался; старые крепостные сооружения не были приспособлены для обороны; оба корпуса, сражавшиеся в нем, значительно пострадали, понеся огромные потери, доходившие до 10 000 человек, т. е. одной трети их состава; если бы французы произвели успешный штурм, то можно было опасаться, что защитники потеряют и вторую треть людей и притом в гораздо большем числе, чем противник, так как эти потери выразятся преимущественно в захваченных в городе пленных. Таким образом, те условия и выгоды обороны, которые имелись 17-го, уже отпали, и Барклай решил не терять больше сил, покинуть левобережную часть города, отойти в предместье, находящееся на правом берегу реки, и разрушить мост; это и было выполнено в ночь с 17 на 18 августа.

Одновременно с этим решением генералу Барклаю следовало бы принять и другое: 18-го числа отступить и соединиться с Багратионом на Московской дороге. Однако это решение было отложено до 18-го, а 18-го сочли чересчур рискованным выполнить первый переход, который являлся подлинным фланговым маршем среди бела дня на глазах у неприятеля, тем более что он уже делал некоторые попытки переправиться через Днепр; эти попытки, однако, были отбиты. Итак, Барклай решил оставаться в занимаемом расположении еще 18 августа и лишь с наступлением темноты отходить двумя колоннами по кружной дороге, причем вначале он предполагал отступать по дороге на Поречье (Петербургский тракт), а затем повернуть вправо на Московскую дорогу и выйти на нее у Лубина, в 2 милях от Смоленска. Отряд в несколько тысяч человек под командой генерал-майора Тучкова должен был отходить непосредственно по Московской дороге вплоть до установления соприкосновения с тыловыми частями арьергарда Багратиона. Сам Багратион 18-го оставил свою позицию на Валутиной горе и двинулся ни Дорогобуж. Генерал Корф должен был оставаться у Смоленска с сильным арьергардом и прикрывать движение.

Решение дождаться вечера было неизбежно, так как уже упустили возможность использовать предыдущую ночь. Но диспозиция была составлена неудачно.

Так как большая дорога на Москву была совершенно свободна и генерал-майор Тучков мог по ней пройти с отрядом, составленным из всех родов оружия, то нельзя понять, почему генерал Барклай не послал по ней два корпуса, приказав трем остальным двигаться кружным путем, чтобы сократить длину колонны. Эти два корпуса имели бы полную возможность оказать достаточно продолжительное сопротивление на многочисленных рубежах, перпендикулярно пересекающих эту дорогу, с тем, чтобы другая колонна успела пройти по кружному пути. Нам кажется, что в данном случае полковник Толь несколько запутался в ухищрениях искусства генерального штаба. Впоследствии, однако, приходилось слышать много похвал искусно организованному кружному движению русской армии.

До сих пор в связи с боем под Смоленском мы обсуждали лишь мотивы, которыми руководствовались русские. Однако мы не можем не остановиться хотя бы вкратце на тех мотивах, которыми руководствовались французы. Сознаемся, что в данном случае мы имеем дело с самым непостижимым явлением во всей кампании. Когда Барклай 7-го пытался перейти в наступление, то Наполеон с 180 000 солдат находился между Двиной и Днепром, и лишь Даву только что переправился с 30 000 человек через Днепр у Расасны. Поэтому для первого было естественнее и легче двинуться на Смоленск по дороге, ведущей туда из Витебска, чем по дороге из Минска. Но ведь Смоленск, очевидно, не мог являться для Наполеона объектом операции; таким объектом являлась русская армия, которую с самого начала кампании он тщетно пытался принудить к сражению. Она находилась непосредственно против него; почему же он не сосредоточил свои войска так, чтобы прямо двинуться ей навстречу? Далее надо заметить, что дорога, идущая из Минска через Смоленск на Москву, по которой пошел Наполеон, переходит под Смоленском на правый берег Днепра; таким образом, Наполеону все равно пришлось бы вернуться на этот берег. Если бы он двинулся прямо на Барклая, последнему едва ли удалось бы отойти к Смоленску. Во всяком случае он не мог бы задержаться близ этого города, так как французская армия, находясь на правом берегу Днепра, гораздо сильнее угрожала Московской дороге, чем при переходе ее на левый берег, где Смоленск и река на известном участке прикрывают эту дорогу. При таких условиях Смоленск был бы взят без боя, французы не потеряли бы 20 000 человек и сам город, вероятно, уцелел бы, так как русские еще не перешли к систематическим поджогам оставляемых городов. После же того, как Наполеон подошел к Смоленску, снова является непонятным, зачем ему понадобилось брать этот город штурмом. Если бы значительный корпус переправился выше по течению через Днепр и французская армия сделала бы вид, что следует за ним и грозит захватить Московскую дорогу, то Барклай поспешил бы опередить этот маневр, а Смоленск и в этом случае был бы взят без боя. Если в данном случае не имелось возможности простой угрозой маневра добиться тех же результатов, какие дал бы сам маневр, т. е. заставить отступить противника при помощи одного маневрирования, то это означало бы, что стратегического маневрирования вообще не существует. Мы решительно не в состоянии объяснить себе поведение французского полководца и не можем найти каких-либо оснований, толкнувших его на выбор ошибочного направления, за исключением затруднений в сосредоточении и продовольствии французской армии, вызываемых местными условиями, и бо́льших удобств движения по большим дорогам. Подойдя же к Смоленску, Наполеон хотел ошеломить противника эффектным ударом. По нашему мнению, Наполеон здесь допустил третью и крупнейшую ошибку в этом походе.

Мы оставляем теперь окрестности Смоленска и заметим лишь о бое у Валутиной горы, что генерал Барклай отличился в нем теми качествами, которые составляли лучшее, что в нем было, и которые в известной степени объясняли его призвание на столь высокий командный пост, а именно: спокойствие, стойкость и личная храбрость. Как только он увидел, что французы сильно наседают на большой дороге на генерал-майора Тучкова, то, чтобы выиграть время для колонн, следовавших кружными путями, он лично отправился к этому арьергарду, подтянул к нему ближайшие части из соседней колонны и снова дал в очень выгодных местных условиях большой и чрезвычайно кровопролитный частный бой, в котором французы потеряли, по крайней мере, столько же, сколько и русские, оценивавшие свои потери в 10 000 человек. Бой этот был неизбежен для Барклая, но он не являлся неизбежным злом, так как давать неприятелю связанные с крупными потерями бои было на руку противнику. Этот бой оказался бы действительным злом лишь в том случае, если бы его особая цель – прикрытие с флангового марша – не была достигнута и если хотя бы часть армии Барклая оказалась отрезанной.

Русские потеряли в этих боях в общем около 30 000 человек; так как до сражения у Бородино они пополнили свои силы приблизительно 20 000 человек, то их боевые силы уменьшились в итоге всего на 10 000 человек. Французы же имели под Смоленском 182 000 человек, а под Бородино 130 000. Их убыль составляла, следовательно, 52 000 человек, из которых 16 000 были откомандированы, а именно дивизия Пино, двинутая на Витебск, – 10 000 человек, и дивизия Лаборда, оставленная в Смоленске, – 6000 человек. Отсюда вытекает, что потери французов в боях, а также больными и отставшими достигали 36 000 человек.

Таким образом, силы обеих армий все более приближались к точке равновесия.

Бои под Смоленском, как мы видели, приняли форму и оборот, вполне отвечавшие для русских смыслу кампании 1812 г., однако даны они были большей частью из побочных соображений и без отчетливого понимания перспектив этой кампании. Продолжение отступления по прямой дороге, последовавшее затем, происходило исключительно под давлением обстоятельств. Барклай в своем сознании отнюдь не был доволен результатами напряженных усилий, сделанных под Смоленском, хотя и вынужден был делать вид, что рассматривает их как полупобеду; жутко было на его душе; тяжким бременем лежало на его совести сознание, что он приближается к Москве, не попытавшись хорошо подготовленным генеральным сражением остановить или отбросить вторгнувшегося неприятеля. Генеральный штаб ощущал эту потребность в решительном сражении в еще большей степени. Итак, было решено на первой же выгодной позиции, какая встретится на Московской дороге, дать нормальное оборонительное сражение. Первая подходящая позиция нашлась у селения Усвяты, за речкой Уша, в одной миле не доходя до Дорогобужа, куда армия прибыла 21-го. Полковник Толь, который обычно находился в одном переходе впереди для осмотра позиций, на следующий день открыл здесь удобное поле сражения, которое, казалось, обещало наилучшие результаты. Автор этого труда, который как раз в этот период несколько дней находился при Толе, имел возможность близко познакомиться с его мыслями по этому вопросу. Действительно, позиция была чрезвычайно выгодная, но ее нельзя было назвать очень сильной. Она упиралась правым флангом в Днепр, а перед ее фронтом протекала небольшая речка Уша. Последняя незначительна, и долина ее неглубока; все же эта речка образует известное препятствие для наступающего, причем плоский скат долины был весьма благоприятен для действия огня русской артиллерии. Местность перед фронтом в общем была открытая и удобная для обозрения; в тылу она имела отчасти закрытый характер, что давало возможность скрыть от противника свое расположение. Эту позицию должна была занять первая западная армия, вторая же под командой Багратиона должна была расположиться в резервном порядке на расстоянии часа ходьбы назад к Дорогобужу, вследствие чего она оказалась бы стоящей уступом за левым крылом первой армии. Посредством такого скрытого расположения армии Багратиона Толь рассчитывал не только обеспечить левый фланг, который не примыкал к какому-либо препятствию, но и получить возможность перейти в неожиданное для противника наступление. По-видимому, это была излюбленная идея полковника Толя, так как мы встречаем тот же прием в Бородинском сражении, в котором соответственным образом на уступе был расположен усиленный ополченскими дружинами корпус генерала Тучкова; но это повторение было выполнено в меньшем масштабе, так как, во-первых, генерал Тучков не располагал такими силами по сравнению с теми, какие были у Багратиона, и, во-вторых, последний должен был располагаться гораздо глубже. Автор всегда считал такое расположение весьма целесообразным, он полагал также, что прикрытие флангов там, где естественные препятствия такового не предоставляют, достигается лишь при помощи отодвинутых назад сравнительно сильных резервов, действие которых, таким образом, приобретает более или менее наступательный характер. Поэтому автор проявлял особый интерес к идеям полковника Толя, полагая, что если не сегодня-завтра предстоит сражаться, то лучше сражаться здесь, чем в каком-либо другом месте.

Но генерал Багратион был чрезвычайно недоволен этой позицией: маленький холм, находившийся по другую сторону Уши впереди правого фланга, был признан господствующим над позицией пунктом, и это признавалось основным недостатком данного плана. Полковник Толь, человек чрезвычайно упорный и не слишком вежливый, не захотел сразу же отказаться от своей идеи и стал возражать, что в высшей степени раздражило князя Багратиона, который закончил разговор довольно обычным в России заявлением: «Господин полковник! Ваше поведение заслуживает того, чтобы вас послали с ружьем за спиной». В России подобное выражение является не только фразой; как известно, там может состояться в законном порядке своего рода разжалование, причем самый знатный генерал, по крайней мере формально, может быть сделан рядовым. К этой угрозе никак нельзя было отнестись с пренебрежением. Барклай смог бы заступиться за своего генерал-квартирмейстера, лишь выступив в качестве главнокомандующего, и категорическим приказанием заставить князя Багратиона замолчать и повиноваться, но он был далек от этого. Проявить такую авторитетность, пожалуй, было для него и практически невозможно вследствие сложившихся взаимоотношений; к тому же он не обладал достаточно властным характером для такого выступления. Не подлежит также сомнению, что по мере приближения Наполеона решимость дать сражение в нем ослабевала. Итак, оба генерала решили отказаться от позиции, которую так расхваливал полковник Толь, и 24-го занять другую, на одну милю позади, у Дорогобужа, которую князь Багратион признавал гораздо более выгодной.

По мнению автора, эта позиция была отвратительна: перед фронтом ее не было никакого препятствия для подступа к ней, а обзор отсутствовал полностью; довольно обширный, извилистый и всхолмленный Дорогобуж находился позади правого крыла; часть войска, а именно корпус Багговута, располагалась по другую сторону Днепра на еще более невыгодной позиции. Автор от этой перемены был в отчаянии, а Толь пришел в состояние тихого бешенства. По счастью, и это решение оказалось недолговечным; в ночь с 24-го на 25-е армия снова двинулась дальше. Так прошли еще четыре перехода, а именно до 29 августа; постоянно высказывали намерение принять на следующей позиции бой и всякий раз отказывались от него, как только приходили на эту позицию.

Ближайшее подкрепление, которого следовало ожидать, резерв под командой генерала Милорадовича, должно было состоять из 20 000 человек, но в действительности достигало лишь 15 000. На него рассчитывали еще на стоянке в сел. Усвяты, но действительно прибыло оно лишь в Вязьме.

Наконец 29-го, в одном переходе от Гжатска, Барклаю показалось, что он нашел позицию, которая, будучи усилена сооружением ряда намеченных укреплений, допускала принятие боя. Он тотчас приказал усилить ее несколькими укреплениями. Но в этот самый день прибыл Кутузов в качестве верховного главнокомандующего. Барклай вернулся к командованию первой западной армией, а Кутузов пока приказал продолжать отступление.

Об этой перемене в командовании стали говорить лишь за несколько дней до прибытия Кутузова; это доказывает, что назначение Кутузова не было предрешено при отъезде императора из армии; Кутузов в таком случае прибыл бы раньше. В армии полагали, что нерешительность Барклая, мешавшая ему дать генеральное сражение, и недоверие к нему, распространившееся за последнее время в армии, где на него стали смотреть как на иностранца, побудили в конце концов императора поставить во главе всего ведения военных действий того из коренных русских людей, кто пользовался наилучшей боевой репутацией.

Если принять во внимание момент этого назначения, то можно предположить, что решающее значение для смены Барклая имел отказ от уже начатого наступления под Смоленском. Это имело место 7 и 8 августа, а три недели спустя прибыл Кутузов. Надо полагать, что в это время в Петербург поступило много неблагоприятных донесений о Барклае; главным орудием в данном случае, вероятно, послужил великий князь Константин, который под Смоленском еще находился при армии и полностью примкнул к сторонникам идеи наступления. Эти донесения могли поступить в Петербург в середине августа, и этим объясняется то, что при некоторой поспешности Кутузов смог прибыть в армию спустя две недели.

В армии по этому поводу была великая радость. До сих пор, по мнению русских, дела шли очень плохо; таким образом, всякая перемена позволяла надеяться на улучшение. Между тем относительно боевой репутации Кутузова в русской армии не имелось единодушного мнения: наряду с партией, считавшей его выдающимся полководцем, существовала другая, отрицавшая его военные таланты; все, однако, сходились на том, что дельный русский человек, ученик Суворова, лучше, чем иностранец, а в то время это становилось особенно необходимым. Барклай не был иностранцем: сын лифляндского пастора, он и родился в Лифляндии; Барклай с ранней молодости служил в русской армии, и, следовательно, в нем ничего не было иностранного, кроме его фамилии и, правда, также акцента, так как по-русски он говорил плохо и всегда предпочитал немецкий язык русскому. В существовавших тогда условиях этого одного уже было достаточно, чтобы его считали иностранцем. То обстоятельство, что подполковник Вольцоген, который находился лишь около 5 лет в России, состоял при особе Барклая, не будучи его адъютантом и не служа в квартирмейстерском штабе, заставляло смотреть на него как на интимного советника Барклая и в самом Барклае видеть как бы иностранца. К Вольцогену же, человеку серьезному и не обладавшему той вкрадчивостью, которая в чести у русских, относились с подлинной ненавистью. Автор этих записок слышал, как один офицер, вернувшийся из главной квартиры Барклая, изливал свое озлобление, причем сказал: «Вольцоген сидит в углу комнаты, как жирный, ядовитый паук-крестовик».

Так как, по мнению русских, все шло из рук вон плохо, то считали возможным все приписывать предательским советам этого иностранца; никто не сомневался в том, что Барклай действует исключительно под влиянием его тайных нашептываний. Пожалуй, главный импульс такому настроению давали то отвращение и недоверие, которые питали к подполковнику Вольцогену полковник Толь и генерал Ермолов; они полагали, что он порой выступал против их взглядов и что он много напортил своими дурными советами. В частности, Вольцоген принимал участие в решении отказаться от начатого наступления у Смоленска, так как он именно особенно высказывал предположение, будто Наполеон находится на дороге в Поречье. На самом деле Вольцогену оказывали слишком много чести, приписывая Барклаю такое к нему доверие. Барклай был довольно бесстрастный человек и притом мало восприимчивый в идейном отношении; таких людей обычно покорить нельзя; к тому же надо сказать, что Вольцоген вовсе не был доволен ни Барклаем, ни той ролью, которую он при нем играл; он мирился со своим положением только потому, что надеялся все же в отдельных случаях принести пользу и предотвратить худшее. Во всяком случае, его намерения не заслуживали такого недоверия. Только чисто восточная подозрительность могла заставить людей без всякого разумного основания, из-за одной лишь фамилии, смотреть на офицера, являвшегося флигель-адъютантом императора и пользовавшегося его доверием, как на предателя. Это недоверие к иностранцам впервые пробудилось по отношению к Барклаю и Вольцогену, и оно мало-помалу более грубыми, необразованными элементами армии распространилось на всех прочих иностранцев, которых, как известно, всегда было очень много в русской армии. Некоторые русские, которые непосредственно не приписывали дурных поступков иностранцам, все же считали, что их присутствие может прогневить русских богов и что иностранцы приносят несчастье. Впрочем, это было глухое, лишь намечающееся настроение в армии, o котором автор здесь упоминает потому, что оно очень характерно, и притом подчеркивает, какими глазами русские до этого времени смотрели на события этой кампании. Отдельному иностранному офицеру не ставили это в строку, так как окружавшие его люди всегда наглядно убеждались, что этот офицер, конечно, преисполнен самыми честными намерениями; так, например, автор может похвалиться прекрасным приемом, который ему почти всегда оказывался, и самым дружественным отношением к себе его русских товарищей.

Итак, прибытие Кутузова вновь пробудило в войсках чувство доверия; злой демон в лице чужестранца изгнан заклятием чисто русского человека, нового Суворова в несколько уменьшенном масштабе; теперь уже не сомневались, что в ближайшее время будет дано настоящее сражение, в котором видели кульминационный пункт французского наступления.

Однако, если Барклай, спотыкаясь, как человек, потерявший равновесие и не могущий остановиться, дошел от Витебска до Вязьмы, отступая перед Наполеоном, то и Кутузову не сразу в первые же дни удалось стать на твердые ноги. Он прошел через Гжатск, который, как и Вязьма, был подожжен, и 3 сентября занял под Бородино позицию, показавшуюся ему достаточно хорошей, чтобы принять на ней сражение. На этой позиции войска тотчас же возвели укрепления. В сущности, Бородинская позиция была выбрана теми же глазами, которые выбирали все позиции для Барклая, т. е. глазами полковника Толя, и, конечно, она не принадлежала к числу лучших из тех многочисленных позиций, которые этот офицер находил пригодными для поля сражения.

Кутузов был старше Барклая на 15 лет; он приближался к семидесятому году жизни и не обладал той физической и духовной дееспособностью, которую нередко можно еще встретить у военных в этом возрасте. В этом отношении он, следовательно, уступал Барклаю, но по природным дарованиям, безусловно, его превосходил. В молодости Кутузов был хорошим рубакой и отличался при этом большой духовной изощренностью и рассудительностью, а также склонностью к хитрости. Этих качеств уже достаточно, чтобы стать хорошим генералом. Но он проиграл Наполеону несчастное Аустерлицкое сражение и никогда этого не мог забыть. Теперь ему пришлось стать во главе всех боевых сил, руководить на беспредельных пространствах несколькими сотнями тысяч против нескольких сотен тысяч противника и при крайнем напряжении национальных сил русского государства спасти или погубить в целом это государство. Это были такие задачи, которые его умственный взор не привык охватывать и для разрешения которых он все же не обладал достаточными природными дарованиями. Император чувствовал это, а потому у него снова возникла мысль самому управлять всем этим огромным целым, но на этот раз из Петербурга и не с таким беспомощным человеком, как Пфуль.

Но в центре, во главе обеих западных армий, все же самостоятельным полководцем должен был выступить Кутузов, а это во всяком случае представляло одну из самых блестящих ролей, какие можно встретить в истории: вести 120 000 русских против 130 000 французов, полководцем которых являлся сам Наполеон.

По нашему мнению, Кутузов проявил себя лично в этой роли далеко не блестяще и даже значительно ниже того уровня, какого можно было от него ожидать, судя по тому, как он действовал раньше.

Однако автор недостаточно близко стоял к этому полководцу, чтобы с полной убежденностью говорить о его личной деятельности. Во время Бородинского сражения он его видел всего одно мгновение, и наряду с этим личным впечатлением он имеет главным образом в виду то мнение, которое непосредственно после сражения сложилось в армии. Роль Кутузова в отдельных моментах этого великого сражения равняется почти нулю. Казалось, что он лишен внутреннего оживления, ясного взгляда на обстановку, способности энергично вмешаться в дело и оказывать самостоятельное воздействие. Он предоставлял полную свободу частным начальникам и отдельным боевым действиям. Кутузов, по-видимому, представлял лишь абстрактный авторитет. Автор признает, что в данном случае он может ошибаться и что его суждение не является результатом непосредственного внимательного наблюдения, однако в последующие годы он никогда не находил повода изменить мнение, составленное им о генерале Кутузове, и это, конечно, могло его лишь в этом мнении утвердить. Таким образом, если говорить о непосредственно персональной деятельности, Кутузов представлял меньшую величину, чем Барклай, что главным образом приходится приписать преклонному возрасту. И все же в целом Кутузов представлял гораздо бóльшую ценность, чем Барклай. Хитрость и рассудительность обычно не покидают человека даже в глубокой старости; и князь Кутузов сохранил эти качества, с помощью которых он значительно лучше охватывал как ту обстановку, в которой сам находился, так и положение своего противника, чем то мог сделать Барклай с его ограниченным умственным кругозором.

Благоприятный исход кампании в начале ее мог быть предугадан лишь при наличии широких взглядов, ясности разума и глубокого знания дела. Тогда это могло быть доступно лишь человеку с редким величием духа, но сейчас конечный успех уже настолько приблизился к умственному взору, что хитрый разум мог легко его уловить. Наполеон попал в скверную историю, и обстановка начала сама собою складываться в пользу русских; счастливый исход должен был получиться сам собою без больших усилий. Кутузов, наверное, не дал бы Бородинского сражения, в котором, по-видимому, не ожидал одержать победу, если бы голоса двора, армии и всей России не принудили его к тому. Надо полагать, что он смотрел на это сражение как на неизбежное зло. Он знал русских и умел с ними обращаться. С неслыханной смелостью смотрел он на себя как на победителя, возвещал повсюду близкую гибель неприятельской армии, до самого конца делал вид, что собирается для защиты Москвы дать второе сражение и изливался в безмерной похвальбе; этим он льстил тщеславию войска и народа; при помощи прокламаций и возбуждения религиозного чувства он старался воздействовать на сознание народа. Таким путем создалось доверие нового рода, правда, искусственно внушенное, но все же имевшее в своей основе истину, а именно плохое положение французской армии. Таким образом, это легкомыслие и базарные выкрики хитрого старика были полезнее для дела, чем честность Барклая. Последний совершенно отчаялся бы в счастливом исходе войны; он еще в октябре отчаивался в нем, когда у большинства снова возродилась надежда; сам он не сумел бы найти никаких средств улучшить положение дел, а его мнительность помешала бы использовать даже те средства, которые могли ему предложить другие; так, например, он высказался против перехода на Калужскую дорогу; в печальных, всегда озабоченных чертах его лица каждый солдат мог прочитать мысль об отчаянном положении армии и государства, и не исключено, что настроение этого полководца передалось бы армии, двору, всему народу; словом, простой, честный и дельный сам по себе, но ограниченный Барклай, не способный проникнуть в самую глубь обстановки столь гигантского масштаба, был бы подавлен моральными возможностями французской победы, в то время как легкомысленный Кутузов противопоставил им дерзкое чело и целый поток хвастливых речей. Он сумел счастливо использовать тот огромный прорыв, который уже обнаружился во французской армаде.

Когда Кутузов принял верховное командование, генерал Ермолов являлся начальником штаба первой западной армии, а полковник Толь – ее генерал-квартирмейстером, а так как командующий этой армией до этого времени выполнял и роль главнокомандующего, то функции их в известной степени распространялись на обе армии; по крайней мере, распоряжения, касавшиеся обеих армий, исходили от этих лиц. Как только Барклай вернулся к своим прежним обязанностям командующего первой западной армией, то Ермолов и Толь также должны были ограничить круг своей деятельности только этой армией. Что касается генерала Ермолова, то так это и произошло, так как одновременно с князем Кутузовым в армию прибыл генерал-от-кавалерии граф Беннигсен с тем, чтобы занять место начальника штаба обеих армий. Надо полагать, что Беннигсен выхлопотал себе это назначение в Петербурге, так как понимал, что ни одной из двух армий в командование ему не дадут, а он хотел получить возможность при случае протиснуться на первое место, если бы здоровье старика Кутузова не выдержало. Мало-помалу он приобрел некоторое влияние; впрочем, старый князь не особенно поощрял Беннигсена, которому, по-видимому, не доверял. В армии это удивительное назначение произвело почти комическое впечатление. Но генерал-квартирмейстера князь с собою не привез, и полковник Толь по-прежнему продолжал занимать эту должность; автору неизвестно, состоялось ли его назначение генерал-квартирмейстером при главнокомандующем или же он являлся только исполняющим его обязанности.

На полковнике Толе, как и раньше, лежал выбор позиций и принятие соответственных тактических мер. Таким образом, выбор позиции под Бородино и использование на ней войск также представляются в основном его делом.

Прежде чем говорить об этом сражении, мы хотим высказать несколько соображений по поводу отступления русской армии в направлении на Москву.

Русская армия отступала не к Петербургу, а внутрь страны, так как там она могла в большей мере усилиться, в то время как следующему за ней противнику приходилось постоянно быть в готовности к обороне во всех направлениях. Пока неприятель еще располагал значительным превосходством сил, надо было заботиться о прикрытии Москвы, как позаботились о прикрытии Петербурга путем выделения корпуса Витгенштейна при уходе армии с дороги на Петербург. Чтобы не ослаблять себя выделением нового заслона, представлялось, конечно, вполне естественным держать главную армию в направлении на Москву. Если бы можно было предвидеть, с какой быстротой будет таять французская армия, то можно было бы наметить другой план, а именно: от Смоленска уже не держаться направления на Москву, а избрать какую-нибудь другую дорогу внутрь страны, например на Калугу и Тулу, так как можно было себе сказать, что, как только исчезнет решительный перевес сил главной французской армии над русской, французы уже не будут иметь возможности выделить и направить в Москву значительные силы; еще в меньшей степени, располагая единственной коммуникационной линией, французы могли бы решиться двинуть свои главные силы на Москву мимо русской армии. Вспомнив, что под Бородино против 120 000 русских стояло всего лишь 130 000 французов, никто не сможет усомниться в том, что при ином направлении отступления русских, например на Калугу, Москва осталась бы совершенно в стороне от военных действий. Однако, когда отходили от Дриссы сначала на Витебск, а затем на Смоленск, то никому и в голову не могло прийти, что силы французов так быстро растают. Потому вполне естественна была мысль о необходимости держаться направления на Москву, чтобы возможно дольше оставить в безопасности этот важный город.

Под Смоленском соотношение сил обеих главных армий составляло 180 000 к 120 000, а так как при оценке сил противника легко ошибиться на какие-нибудь 20 000, то русские могли предполагать, что против них стоят 200 000 человек. Поэтому нельзя поставить в упрек русским генералам, что в подобных условиях они еще не решились обратиться к маневрированию, т. е. к косвенной обороне Москвы. Но даже если бы такое решение было принято в Смоленске, то, пожалуй, это было бы уже слишком поздно; ведь если вообще изменение направления для сколько-нибудь крупной армии является делом значительно более трудным, чем то обычно предполагают, то в столь редко населенной стране, как Россия, это изменение представило бы вдвое больше трудностей для такой огромной массы войск, к тому же теснимой превосходными силами неприятеля. Приходилось все время располагать биваком, сосредоточившись в одном пункте, и, следовательно, получать все продовольствие исключительно из магазинов. Эти склады были устроены вдоль Московской дороги, и их, следовательно, надо было сперва перенести; все боевые припасы, запасные части, подкрепления и т. п., находившиеся на этой дороге или в пути к ней, пришлось бы перебрасывать в сторону, на новое направление. Имелось ли еще на это время после прибытия армии к Смоленску, представляется по меньшей мере крайне сомнительным.

Отсюда следует, что упрек, который некоторые писатели делают задним числом русским генералам, отчего они из Смоленска не пошли на Калугу, представляется недостаточно продуманным. Если бы русские захотели избрать это направление, то такое решение нужно было принять гораздо раньше; но принятие его раньше было невозможно, даже если бы и возникла подобная мысль, так как такая косвенная оборона Москвы лишь впоследствии стала представляться совершенно естественной, раньше же она явилась бы таким теоретическим дерзновением, которого нельзя требовать от заурядного генерала, к тому же не облеченного широкими полномочиями.

Один из этих писателей (Бутурлин) высказал сожаление, что Барклаю не был известен тот принцип, согласно которому на войне фланговая позиция всегда наилучшим образом прикрывает данный объект. Во все времена у молодых людей имелись под руками готовые принципы. Когда прикрывают какой-либо пункт фланговой позицией, то все зависит от соотношения сил сторон, от пространственных условий и даже от моральных предпосылок, т. е. приблизительно от всех данных, имеющих значение на войне. Таким образом, этот принцип, прежде чем получить признание, должен быть совершенно иначе обусловлен; придерживаясь подобных принципов, конечно, вполне естественно всесторонне критиковать имевшие место явления и находить, что все чрезвычайно легко и просто делается, между тем как в действительности всевозможные препятствия ограничивают очень тесными рамками возможности выполнения.

Впрочем, ни Барклай, ни его генеральный штаб в то время и не помышляли о таком уклонении в сторону, хотя огромные размеры русского государства и представляли для него прекрасные возможности. Русское государство так велико, что позволяет играть в «кошки-мышки» с неприятельской армией; на этом и должна базироваться в основном идея его обороны против превосходных сил неприятеля. Отступление в глубь страны завлекает туда же неприятельскую армию, оставляя в ее тылу обширные пространства, которые она занять не в состоянии. А затем уже не встретится никаких препятствий к тому, чтобы отступление, которое прежде шло от границы внутрь страны, начать в обратном направлении, из внутренних областей к границе, и, таким образом, вновь дойти до нее совместно с ослабленной неприятельской армией.

Фланговый марш на Калужскую дорогу и отход в направлении этой дороги представляют нечто в этом роде, с той лишь разницей, что впоследствии дела приняли еще более благоприятный оборот. Однако об этом отступлении под острым углом раньше никто не думал, и эта идея получила впервые развитие лишь после Бородинского сражения. Вначале среди русских генералов и в их штабах об этой идее не было даже разговора, и я не припоминаю, чтобы и в армии кто-либо из офицеров высказывал ее. В тот же момент, когда насущная потребность уже могла натолкнуть на эту мысль, а именно, когда начали отдавать себе отчет в недостаточности сил для защиты Москвы, было уже слишком поздно; мы уже говорили, что к соответственной организации тыла еще не было приступлено.

Обратимся теперь к сражению; под Бородино. Это сражение принадлежит к числу тех, в которых, собственно говоря, мало что требует объяснения, так как его результаты вполне отвечают создавшейся обстановке. В самом деле, 120 000 русских, из которых 30 000 казаков и ополченцев, противостояли на весьма посредственной позиции 130 000 французов с Наполеоном во главе. Чего же другого можно было ожидать? При равной храбрости войск обеих сторон в бою на очень узком пространстве следовало ожидать только того, что произошло в действительности, а именно медленного опускания чаши весов к невыгоде русских. Мы никогда не могли понять, почему люди так жадно добивались какого-то объяснения Бородинского сражения. Одни недоумевали, почему Кутузов отошел, раз он был победителем, другие – почему Наполеон не разгромил полностью русских.

Россия чрезвычайно бедна позициями. Там, где еще имеются большие болота, местность настолько покрыта лесами, что трудно найти достаточное пространство для расположения сколько-нибудь значительной массы войск; там, где леса вырублены, как между Смоленском и Москвой, местность плоская, без определенно выраженного рельефа, нет глубоко врезанных долин, поля не огорожены, а следовательно, всюду легко проходимы, селения имеют деревянные постройки, а потому мало пригодны для обороны. К этому надо добавить, что и в этих местах широкий обзор встречается лишь изредка, так как повсюду разбросаны небольшие перелески. В общем выбор позиций очень стеснен. Поэтому, если полководец, как то было с Кутузовым, должен, не теряя времени, дать сражение и найти на протяжении двух-трех переходов подходящую местность, то, конечно, ему приходится мириться со многим.

Таким образом, полковник Толь не был в состоянии найти лучшей позиции, чем под Бородино. Последняя являлась, впрочем, парадной в том смысле, в котором этот термин применяется к лошадям, которые на первый взгляд обещают больше, чем могут дать. Правый фланг примыкал к Москве-реке, не имеющей здесь бродов, фронт был прикрыт речкой Колочой, протекающей по довольно глубокой долине; все это создало первое неплохое впечатление и сразу же подкупило генерал-квартирмейстера. Но дорога, ведущая из Смоленска в Москву, проходит, к сожалению, не перпендикулярно к Колоче, а некоторое время тянется параллельно с ней, а затем пересекает речку и сворачивает под тупым углом в сторону от нее у деревушки Горки. Вот почему, если расположиться параллельно речке, придется иметь путь отступления отходящим в косом направлении и тем самым с самого начала подвергнуть опасности левый фланг. Такое построение было тем более недопустимо, что на расстоянии полумили от большой дороги проходит другая дорога на Москву через селение Ельню, ведущая непосредственно в тыл этой позиции. Всякое расположение в таком пункте, где, как здесь, дорога сворачивает под резким углом, чрезвычайно невыгодно. Одно лишь продвижение вперед противника уже наполовину осуществляет обход, и путь отступления оказывается сразу под сильной угрозой, что в значительной мере парализует сопротивление. Правда, наступающий находится в одинаковых условиях, но так как он больше подготовлен к движению вперед и маневрированию, а обороняющийся – в меньшей степени, то выгода от такой аномалии, как общее правило, остается на стороне наступающего. Таким образом, излом дороги составлял большую угрозу для левого фланга, и нельзя было подвергать его еще большей опасности, построившись неперпендикулярно к пути отступления. В результате получилось, что правый фланг находился на прекрасной позиции параллельно Колоче, вправо от Московской дороги, но центр пришлось отнести назад от речки, а левый фланг загнулся глаголем. Благодаря этому все расположение получило форму выгнутой дуги, а наступление французов, следовательно, получило охватывающую форму, и огонь всего французского фронта действовал концентрически, что имело чрезвычайно важное значение при огромных массах артиллерии и очень стесненном пространстве. Местность на левом фланге не давала особых выгод. Несколько пологих холмов высотой до 20 футов составляли вместе с многочисленными оврагами и полосами низкорослого леса такое запутанное целое, что трудно было разобрать, которая из двух сторон могла извлечь из него наибольшую выгоду. При этом лучшая сторона позиции – правое крыло – не могла помочь делу. Положение в целом слишком привлекало французов к левому флангу, и правый фланг не мог отвлечь на себя их силы. Таким образом, занятие этой части позиции являлось лишь бесполезным распылением сил; гораздо лучше было бы, если бы правое крыло заканчивалось у Колочи в районе Горок, а остальное пространство до Москвы-реки только наблюдалось бы или занималось демонстративно.

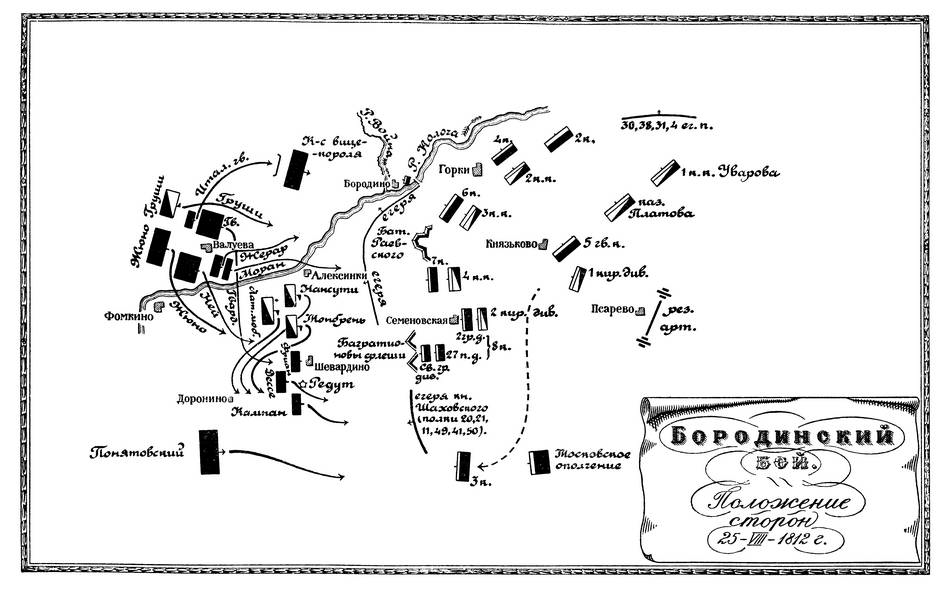

Бородинский бой. Положение сторон 25.VIII.1812 г.

Как выше было сказано, левое крыло было загнуто назад и оставалось открытым: поэтому оно было укреплено, а корпус генерала Тучкова был усилен московским ополчением. Таким образом, масса в 15 000 человек была поставлена на старой Московской дороге, настолько далеко позади и так скрытно, что она сама могла ударить в правый фланг и в тыл неприятелю, который стал бы обходить левый фланг русских. По мысли это мероприятие, как мы полагаем, было весьма удачно, но оно не достигло цели, так как ни силы, ни расстояния не находились в надлежащем отношении к целому, что мы ниже обсудим подробнее. Укрепления, наскоро сооруженные, находились частью на левом крыле, частью перед центром, а одно из них, как передовая позиция, находилось в нескольких тысячах шагов впереди левого крыла. Сооружение этих укреплений началось лишь после подхода армии. Вырытые в песчаном грунте, они сзади были открыты, не имели никаких искусственных препятствий, а потому могли рассматриваться лишь как отдельные пункты несколько повышенной обороноспособности. Ни одно из этих укреплений не могло выдержать серьезного штурма, а потому большинство из них по два и даже три раза переходили из рук в руки. Все же надо сказать, что укрепления внесли свою долю в сильное и мужественное сопротивление, оказанное русскими; на левом фланге они явились единственным местным преимуществом, имевшимся у русских.