7. Первая сотая доля секунды

В главе 5 наш рассказ о первых трех минутах пошел не с самого начала, а со «стоп-кадра № 1», когда температура во Вселенной уже упала до 100 миллиардов градусов, а космос был заполнен только фотонами, электронами, нейтрино и их античастицами. Если бы это были единственные разновидности частиц в природе, мы легко могли бы отмотать расширение мироздания на 0,0108 секунды назад и прийти к истинному началу – моменту с бесконечными плотностью и температурой.

Но современной физике известны и другие сорта частиц: мюоны, пи-мезоны, протоны, нейтроны и т. д., и т. п. Если уходить в прошлое все дальше и дальше, то рано или поздно все эти частицы заполнят Вселенную в изрядных количествах и, непрерывно взаимодействуя друг с другом, будут находиться в тепловом равновесии. Сейчас (по причинам, которые я разъясню ниже) мы просто слишком мало знаем об элементарных частицах, чтобы хоть сколько-нибудь уверенно говорить о свойствах этого пестрого зверинца. Так что самое начало Вселенной скрыто от нас во тьме нашего незнания физики сверхмалого.

Естественно, трудно удержаться от соблазна хотя бы немного разогнать эту тьму. Особенно он велик для теоретиков вроде меня, которые бо́льшую часть жизни посвятили элементарным частицам, а не астрофизике. Многие гипотезы в современной физике элементарных частиц приводят к таким далекоидущим выводам, что сегодня почти нет возможности проверить их в лабораториях. Зато они в полную силу работают в очень ранней Вселенной.

Первую задачу, с которой мы сталкиваемся, когда речь заходит о температуре выше 100 миллиардов градусов, задают сильные взаимодействия элементарных частиц. Сильное взаимодействие удерживает нейтроны и протоны в ядре. Эти ядерные силы, в отличие от силы тяжести или электромагнетизма, не встречаются в повседневной жизни. Дело в том, что они простираются на очень короткие расстояния – около десятой доли от одной миллионной одной миллионной сантиметра (10–13 см). Даже в молекулах, где ядра соседних атомов разнесены на несколько сотых долей одной миллионной сантиметра (10–8 см), сильное взаимодействие между ядрами, как правило, можно не учитывать. Однако ядерные силы очень велики, о чем свидетельствует название взаимодействия. Если вплотную сблизить два протона, ядерные силы между ними в 100 раз превысят силу электрического отталкивания. То есть они способны противодействовать электрическому отталкиванию почти сотни протонов. При взрыве водородной бомбы нейтроны и протоны как раз перестраиваются в более тесные конфигурации, поддерживаемые сильным взаимодействием, а выделившаяся при этом энергия переходит в энергию взрыва.

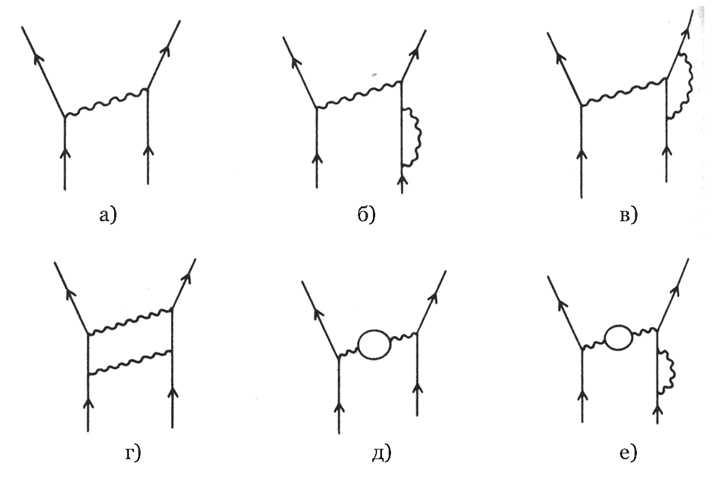

Именно из-за высокой интенсивности сильного взаимодействия работать с ним на математическом языке гораздо труднее, чем с электромагнитным. Когда, например, мы рассчитываем процесс рассеяния двух электронов друг на друге за счет электромагнитного взаимодействия, то должны сложить бесконечное количество слагаемых, каждое из которых соответствует определенной последовательности испускания и поглощения фотонов и электрон-позитронных пар. Символически каждое такое слагаемое изображается в виде диаграммы Фейнмана (рис. 10). (Метод вычислений, основанный на этих диаграммах, развил в конце 1940-х гг. Ричард Фейнман, работавший тогда в Корнелльском университете. Строго говоря, сечение рассеяния – это сумма квадратов слагаемых, представленных диаграммами.) Добавление одной внутренней линии в последнюю приводит к умножению соответствующего слагаемого на коэффициент, примерно равный фундаментальной константе природы, известной как постоянная тонкой структуры. Она довольно невелика – 1/137,036. Следовательно, замысловатые диаграммы приводят к маленьким слагаемым. Поэтому, взяв всего несколько простых диаграмм, мы можем вычислить сечение рассеяния электронов с высокой точностью. (Именно благодаря этому можно предсказывать атомные спектры с почти ничем не ограниченной точностью.) Что касается сильных взаимодействий, то для них константа, играющая роль постоянной тонкой структуры, равна не 1/137, а порядка единицы. Соответственно слагаемые с замысловатыми диаграммами сравнимы со слагаемыми, отвечающими простым диаграммам.

Рис. 10. Примеры фейнмановских диаграмм. Здесь изображены одни из простейших фейнмановских диаграмм для рассеяния электрона на электроне. Прямые линии символизируют электроны и позитроны, волнистые – фотоны. Каждая из диаграмм представляет собой определенное число, которое зависит от импульсов и спинов налетающих и вылетающих электронов. Сечение рассеяния – это сумма квадратов всех таких чисел, отвечающих всевозможным фейнмановским диаграммам. Вклад каждого графика в общую сумму пропорционален коэффициенту 1/137 (постоянная тонкой структуры) в степени, равной числу фотонных линий. На диаграмме а) происходит обмен одним фотоном, поэтому она дает главный член ряда, пропорциональный 1/137. Диаграммы б), в), г) и д) представляют собой следующие по величине «радиационные» поправки к а). Все они входят с множителем (1/137)2. Вклад диаграммы е) еще меньше и пропорционален (1/137)3.

Эта задача – рассчитать сечения различных процессов с участием сильного взаимодействия – на протяжении последних 25 лет является единственным камнем преткновения физики элементарных частиц.

Ядерные силы играют роль не во всех процессах. К сильному взаимодействию чувствителен только особый класс частиц под общим названием адроны. К нему относятся нуклоны, пи-мезоны и ряд нестабильных частиц (таких, как K-мезоны, эта-мезоны, лямбда-гипероны и т. д.). Адроны обычно тяжелее лептонов («лептон» по-гречески – «легкий»), но кардинальное их отличие в том, что они реагируют на сильное взаимодействие, а лептоны – нейтрино, электроны и мюоны – нет. Значение того факта, что на электроны ядерные силы не действуют, трудно переоценить. Благодаря этому (а также маленькой массе электрона) размеры электронного облака в атомах и молекулах примерно в 100 тысяч раз больше, чем атомного ядра. Кроме того, химическая связь, удерживающая вместе атомы и молекулы, в миллионы раз слабее ядерных сил, не дающих нейтронам и протонам покинуть ядро. Если бы электроны в атомах и молекулах реагировали на ядерные силы, не было бы ни химии, ни кристаллографии, ни биологии – только ядерная физика.

100 миллиардов градусов, с которых мы начали главу 5, были специально подобраны так, чтобы все адроны оказались под своим температурным порогом. (Как следует из таблицы I на с. 212, для пи-мезона – легчайшего адрона – порог составляет 1600 миллиардов градусов.) Таким образом, на протяжении всей главы 5 единственными присутствовавшими в изобилии частицами были лептоны и фотоны, взаимодействием между которыми можно спокойно пренебречь.

Как же нам захватить и более высокие температуры, при которых появляется большое количество адронов и антиадронов? На этот вопрос есть два ответа, соответствующих двум различным гипотезам о природе адронов.

Первая гласит: такого понятия, как «элементарный» адрон, не существует, каждый адрон не менее фундаментален, чем любой другой. Это утверждение применимо не только к стабильным и почти стабильным адронам вроде протона и нейтрона или к умеренно нестабильным частицам, таким как пи-мезоны, K-мезоны, эта-мезоны и гипероны, которые по крайней мере успевают оставить заметные следы на фотопластинках и в пузырьковых камерах, но и к совершенно нестабильным «частицам» наподобие ро-мезонов. Последние живут настолько мало, что, даже двигаясь почти со скоростью света, едва успевают пройти расстояние, равное поперечнику атомного ядра. Эту парадигму, развитую в конце 1950-х – начале 1960-х гг. в основном благодаря усилиям Джеффри Чу из Беркли, иногда называют «ядерным равноправием».

Если следовать столь либеральному определению адрона, то температура в один триллион градусов окажется выше температурных порогов буквально для сотен известных адронов – а что говорить о неизвестных?! Некоторые теории предсказывают даже бесконечное количество разновидностей частиц: чем выше температура, тем быстрее будет нарастать число сортов. Глядя на такой мир, казалось бы, остается только сдаться. Однако за этой безумной сложностью спектра частиц может стоять изумительная простота. Скажем, ро-мезон – это адрон, который можно себе представить состоящим из двух пи-мезонов. Поэтому, включив его в наши выкладки явно, мы тем самым в определенной степени учли сильное взаимодействие между пи-мезонами. А может быть, если включить в расчет термодинамических характеристик все адроны, можно забыть о любых эффектах сильного взаимодействия?

Далее. Если в природе действительно существует бесконечное множество различных адронов, то энергия, поставляемая в заданный объем, может идти не на увеличение хаотических скоростей частиц, а на производство все новых и новых их разновидностей. Температура в таком случае будет увеличиваться медленнее, чем если бы у нас было конечное число адронов. Более того, в подобных моделях может возникать даже максимальная температура, при которой плотность энергии становится бесконечной. Если это так, то такая температура, как и абсолютный нуль, недостижима. Идею о ней в адронной физике, впервые высказанную Р. Хагедорном из швейцарского ЦЕРНа, позже подхватили другие физики-теоретики, включая Кэсуня Хуана из МИТа и меня. Значение этой температуры можно оценить довольно точно, и оно оказывается на удивление низким – всего около 2 триллионов градусов (2×1012 К). Чем ближе мы подходим к самому началу, тем ближе температура к этому максимуму и тем богаче разнообразие адронов. Однако даже в столь экзотическом сценарии существует начало, момент времени, – скажем, за одну сотую секунды до первого стоп-кадра из главы 5, – когда плотность энергии бесконечна.

Есть и альтернативная гипотеза, которая на интуитивном уровне кажется правдоподобнее, чем «ядерное равноправие», – в том числе и мне. Неудивительно, что она более популярна. Согласно ей не все частицы созданы равными: некоторые из них элементарны, а другие, в свою очередь, сами состоят из первых. По современным представлениям, к элементарным частицам относятся фотон и все известные лептоны, но не относится ни один из известных адронов. Считается, что последние построены из более фундаментальных кирпичиков, называемых кварками.

Теория кварков обязана своим существованием Мюррею Гелл-Манну из Калтеха и (работавшему независимо) Джорджу Цвейгу оттуда же. Когда понадобилось называть различные сорта кварков, физики-теоретики дали волю своей фантазии. Кварки бывают разных видов (или «ароматов»), и каждый носит свое имя. Например, есть «верхние», «нижние», «странные» и «очарованные». Кварковые «ароматы» бывают разных «цветов» (в Америке их называют красным, белым и синим). Небольшая теоретическая группа из Пекина долгое время развивала аналог кварковой теории. Но ее члены придерживались названия «стратоны», поскольку эти частицы представляют собой более глубокий субстрат действительности.

Если кварки имеют отношение к реальности, то физика ранней Вселенной может быть гораздо проще, чем мы думали. О силах, действующих между кварками, можно судить по их пространственному распределению внутри нуклона, а его, в свою очередь, можно измерить (если кварковая модель верна) в высокоэнергетичных столкновениях электронов с нуклонами. Несколько лет назад сотрудники МИТа и Стэнфордского университета провели подобный эксперимент в Стэнфордской лаборатории линейного ускорителя и обнаружили, что, похоже, чем ближе кварки друг к другу, тем меньше они друг на друга воздействуют. Это значит, что при температуре порядка нескольких триллионов градусов адроны просто-напросто распадаются на кварки. Подобно тому, как при тысячах градусов атомы – на электроны и ядра, а ядра при миллиардах градусов – на протоны и нейтроны. В рамках этой теории можно считать, что очень ранняя Вселенная заполнена смесью свободных фотонов, лептонов, антилептонов, кварков и антикварков, причем каждый сорт частиц ведет себя как чернотельное излучение и дает соответствующий вклад в общую плотность энергии. После этого ничего не стоит убедиться в том, что у мироздания было начало, состояние с бесконечной плотностью и температурой, существовавшее за одну сотую секунды до первого стоп-кадра.

Под эти, скорее, описательные идеи недавно был подведен твердый математический фундамент. В 1973 г. трое молодых теоретиков – Хью Дэвид Политцер из Гарварда и Дэвид Гросс с Фрэнком Вилчеком из Принстона – показали, что в особом классе квантовых теорий поля силы между кварками при сближении частиц действительно сходят на нет. (Этот класс носит название «неабелевых калибровочных теорий», здесь слишком долго объяснять почему.) Эти теории обладают замечательным свойством «асимптотической свободы»: на асимптотически (бесконечно. – Прим. пер.) малых расстояниях или, что то же самое, при высоких энергиях кварки ведут себя как свободные частицы. Коллинз и Перри из Кембриджского университета даже показали, что в любой теории с асимптотической свободой свойства среды при достаточно высоких температуре и плотности сильно напоминают поведение набора свободных частиц. Таким образом, неабелевы калибровочные теории с математической неизбежностью приводят к очень простой картине ранней Вселенной в первую сотую долю секунды, Вселенной, наполненной свободными элементарными частицами.

Кварковая модель хорошо себя зарекомендовала с самых разных сторон. Протоны и нейтроны на самом деле ведут себя так, будто состоят из трех кварков. Свойства ро-мезонов легко объясняются, если предположить, что они состоят из кварка и антикварка, и т. д. Но, несмотря на все успехи, последние задали нам одну из величайших головоломок. Даже самым энергичным из существующих на сегодня ускорителей оказалось не под силу разбить какой-нибудь адрон на составляющие его кварки.

Невозможность заполучить хотя бы один одиночный кварк беспокоит и космологов. Если бы адроны при той температуре, что была в ранней Вселенной, распадались на отдельные кварки, некоторые из последних должны были бы дожить до наших дней. По оценкам советского астрофизика Я. Б. Зельдовича, в современной Вселенной свободных кварков должно быть примерно столько же, сколько атомов золота. Последнее, прямо скажем, встретишь нечасто, но приобрести унцию золота намного проще, чем унцию кварков.

Отсутствие одиночных кварков – одна из самых насущных проблем, будоражащих сегодня теоретическую физику. Как предположили Гросс, Вилчек и ваш покорный слуга, ее решение, возможно, лежит в самом понятии «асимптотическая свобода». Если взаимодействие между кварками при их сближении ослабевает, то, удаляясь друг от друга, они должны притягиваться сильнее. Следовательно, чтобы оторвать один кварк от остальных в адроне, требуется тем больше энергии, чем больше расстояние между ними. В некоторый момент она может сравняться с энергией, необходимой для рождения из вакуума новой пары кварк – антикварк. В итоге вместо нескольких свободных кварков получается несколько обычных адронов. Это все равно, что пытаться сильно потянуть резиновый жгут: он порвется, и получатся два жгута! В ранней Вселенной кварки находились очень близко друг к другу, поэтому не чувствовали соседей и вели себя как свободные частицы. Но потом, когда Вселенная расширилась и охладилась, все кварки либо проаннигилировали с антикварками, либо нашли себе пристанище в протоне или нейтроне.

Но хватит о сильных взаимодействиях. Природа припасла для нас и другие проблемы, которые встают в полный рост по мере того, как мы переводим часы на начало отсчета.

Одно из по-настоящему удивительных предсказаний современных теорий элементарных частиц – фазовый переход в ранней Вселенной, чем-то напоминающий замерзание воды при температуре ниже 273 К (0 °C). За это ответственны не ядерные силы, а несколько другой класс короткодействующих сил – слабые взаимодействия.

Последние вызываются некоторыми радиоактивными распадами, как то распад свободного нейтрона (см. с. 132) или любой процесс с участием нейтрино (см. с. 138). Как ясно из названия этого взаимодействия, оно гораздо слабее, чем электромагнитное или сильное. Например, слабые силы, возникающие при столкновении нейтрино и электрона с общей энергией в один миллион электронвольт, в десять миллионов раз (10–7) уступают электромагнитным, образующимся при столкновении с той же энергией электронов.

Несмотря на различие в интенсивности слабых и электромагнитных взаимодействий, ученые давно догадывались, что между ними существует глубокая связь. В 1967 г. мною, а в 1968 г. – независимо – Абдусом Саламом была предложена теория поля, объединяющая оба эти взаимодействия. Она предсказала новый класс слабых процессов – так называемые нейтральные токи, которые были экспериментально обнаружены лишь в 1973 г. Новые экпериментальные подтверждения теории появились в 1974 г., когда было положено начало открытию целого семейства неизвестных ранее адронов. Основная идея такого рода теорий в следующем. Утверждается, что природа обладает высокой степенью симметрии, устанавливающей связь между частицами и силами, которую, однако, в обычных физических явлениях не так просто разглядеть. Почти все модели сильного взаимодействия, предложенные после 1973 г., относятся к тому же математическому классу (неабелевы калибровочные теории). И многие физики сегодня возлагают на подобные модели большие надежды, предполагая, что с их помощью удастся единым образом описать все природные взаимодействия: слабое, электромагнитное, сильное и, возможно, гравитационное. Такие надежды небеспочвенны: единые калибровочные теории обладают уникальным свойством, на которое в свое время указывали Салам и я и которое было строго доказано в 1971 г. Герардом т‘Хоофтом и Бенджамином Ли. В них слагаемые, соответствующие сложным фейнмановским диаграммам, хоть и расходятся, но приводят тем не менее к конечным результатам для всех физических величин.

Если применять калибровочные теории к ранней Вселенной, то получим, что при критической температуре около трех миллионов миллиардов градусов (3×1015 К) происходит фазовый переход, или своего рода замерзание. На это в 1972 г. впервые обратили внимание Д. А. Киржниц и А. Д. Линде из московского Физического института им. П. Н. Лебедева. При температуре меньше критической Вселенная является такой, какой мы ее знаем: слабые взаимодействия – короткодействующие и действительно слабые. При температуре выше критической наступает равенство между слабым взаимодействием и электромагнетизмом: первое также начинает подчиняться закону обратных квадратов и имеет интенсивность, сравнимую с интенсивностью электромагнитных сил.

Аналогия со стаканом замерзающей воды здесь как нельзя кстати. Выше точки плавления вода обладает высокой степенью однородности, и вероятность найти молекулу воды в одной части стакана такая же, как в любой другой. Но едва вода замерзает, симметрия между разными точками пространства частично теряется. Дело в том, что лед обладает кристаллической решеткой, в которой молекулы расположены с регулярными промежутками. Поэтому вероятность найти их между узлами решетки практически нулевая. Точно так же при падении температуры ниже 3 миллионов миллиардов градусов «замерз» и космос. Но в нем нарушилась симметрия не пространственная (как в стакане со льдом), а симметрия между слабым и электромагнитным взаимодействиями.

Эту аналогию можно продолжить. Как известно, из замерзшей воды идеальный кристалл льда получить трудно. Вместо него мы часто наблюдаем случайный набор отдельных кристаллов (доменов), разделенных различными неровностями. Может быть, Вселенная, замерзая, тоже разбилась на домены? Возможно, мы живем в одном из них – в том, где симметрия между слабым и электромагнитным взаимодействиями нарушена одним из способов? Сможем ли мы когда-нибудь обнаружить остальные домены?

Благодаря воображению мы добрались до того момента в прошлом, когда температура составляла 3 миллиона миллиардов градусов, порассуждали о сильных, слабых и электромагнитных взаимодействиях. А что насчет еще одного обширного класса физических взаимодействий – гравитационных сил? Сила тяготения в нашей истории безусловно играет первые роли – ведь именно она отвечает за соотношение между плотностью Вселенной и темпом ее расширения. Однако сегодня нет оснований полагать, будто гравитация оказывала влияние на внутренние свойства какой-либо области Вселенной. Дело в том, что гравитационные силы невероятно слабы. Скажем, гравитационное притяжение между протоном и электроном в атоме водорода слабее электростатического в 1039 раз.

(Иллюстрацией ничтожной роли гравитации в космологии может служить процесс рождения частиц в гравитационных полях. Леонард Паркер из Университета Висконсина подсчитал: «приливные» эффекты гравитационного поля являются значимыми в период меньше одной миллионной от одной миллионной от одной миллионной от одной миллионной доли секунды (10–24 с) после начала расширения и могут привести к рождению из ничего пар частица – античастица. Однако при таких температурах влияние гравитации все равно пренебрежимо мало, и образовавшиеся частицы существующее тепловое равновесие заметно не меняют.)

Как бы то ни было, можно попробовать представить себе момент времени, когда гравитационные силы по интенсивности могли сравниться с сильным взаимодействием. Источником гравитационного поля является не только масса частиц, но и все формы энергии вообще. Земля обращается вокруг Солнца чуть быстрее, чем это происходило бы, не будь последнее горячим. Тепловая энергия Солнца чуть усиливает его гравитационное поле. При сверхвысоких температурах энергия частиц, находящихся в тепловом равновесии, может стать настолько высокой, что силы тяготения между ними не будут уступать остальным силам. Можно оценить, при какой температуре реализуется эта картина – 100 миллионов миллионов миллионов миллионов миллионов градусов (1032 К).

При такой температуре начнут происходить весьма непривычные явления. Мало того что гравитационное поле станет достаточно сильным для того, чтобы в изобилии рождать частицы, так и само понятие частицы потеряет смысл. «Горизонт» – расстояние, с которого уже не доходят никакие сигналы (см. с. 65–66), – окажется меньше типичной длины волны частицы в тепловом равновесии. Образно говоря, каждая частица достигнет размера наблюдаемой Вселенной!

Мы еще недостаточно сильны в квантовой природе гравитации, чтобы научно рассуждать о космической истории до этого момента. По приблизительным оценкам, температура через 10–43 с после начала расширения равнялась 1032 К. Впрочем, мы даже не можем сказать, имеют ли эти оценки смысл. Хотя на некоторые события в ранней Вселенной свет и пролит, за планкой 1032 К по-прежнему царит непроглядная тьма.

Однако астрономы, живущие в эпоху после 1976 г., могут не обращать внимания на эти белые пятна. Всю первую секунду, напомним, Вселенная, вероятно, находилась в тепловом равновесии. А значит, количество и распределение всех частиц (не исключая нейтрино) определялись законами статистической физики, а не предыдущей историей Вселенной. Когда сегодня мы наблюдаем в космосе гелий, реликтовое излучение или даже нейтрино, то имеем дело с отголосками тепловой бани, прекратившей свое существование где-то в конце первой секунды. Насколько нам известно, ничто из этого не несет в себе информации о процессах, происходивших до того момента, – в частности, о том, была ли Вселенная до первой секунды однородна и изотропна, хотя отношение числа фотонов к числу нуклонов от этого зависеть может. Представьте, что повара собирались приготовить великолепный ужин: отобрали лучшие ингредиенты, заказали ароматные специи и достали изысканные вина, но потом просто бросили все это в одну кастрюлю и кипятили несколько часов кряду. Наверное, даже самый искушенный гурман не смог бы догадаться, из чего приготовлено поданное ему блюдо.

Есть, впрочем, одно исключение. Гравитационное поле, как и электромагнитное, может проявляться не только в статической форме действия на расстоянии, но и распространяться в виде волн. Два покоящихся электрона отталкиваются друг от друга с постоянной силой, зависящей от расстояния между ними. Если начать двигать один из них из стороны в сторону, второй этого не почувствует до тех пор, пока до него не дойдет электромагнитная волна, несущая информацию об изменении расстояния между частицами. Вряд ли стоит напоминать, что эти волны распространяются со скоростью света – они и есть свет, хотя не обязательно видимый. Аналогично, если какой-то сумасшедший великан начнет раскачивать Солнце в разные стороны, мы на Земле почувствуем это только через восемь минут – время, необходимое гравитационной волне, распространяющейся от Солнца со скоростью света, для достижения Земли. Это не световая волна. В ней колеблются не электрические и магнитные, а гравитационные поля. Как и в случае с электромагнитными, для гравитационных волн всевозможных длин используется собирательный термин «гравитационное излучение».

Последнее взаимодействует с веществом гораздо слабее, чем электромагнитное и даже чем нейтрино. (Именно по этой причине даже наиболее тщательные попытки зарегистрировать гравитационные волны до сих пор ни к чему не привели, хотя теоретически у нас есть все основания предполагать их существование.) Таким образом, гравитационное излучение вышло из теплового равновесия очень рано – скорее всего, при тех самых 1032 К. После этого его температура падала обратно пропорционально размеру Вселенной. Точно такому же закону подчиняется температура и всех остальных компонент. Правда, аннигиляция кварков с антикварками и лептонов с антилептонами немного подогрела все вещество во Вселенной – за исключением лишь гравитационного излучения. Значит, сегодня космос должен быть заполнен последним, имеющим температуру немного меньшую, чем у нейтрино и фотонов, – возможно, около 1 К. Если бы удалось зарегистрировать этот гравитационный фон напрямую, современная теоретическая физика вступила бы в контакт с самым ранним моментом в истории Вселенной, который был ей когда-либо доступен. К сожалению, даже в самых смелых своих мечтах экпериментаторы не надеются поймать этот 1-градусный гравитационный фон в обозримом будущем.

Воспользовавшись в известной степени умозрительной моделью, мы смогли проследить историю ранней Вселенной до момента бесконечной плотности. Но останавливаться не намерены. Естественно, хочется узнать, что было до этого момента – до того, как космос, расширяясь, начал охлаждаться.

Возможно, состояния с бесконечной плотностью вообще никогда не было. Расширение могло начаться после завершения стадии сжатия, в конце которой плотность значительно выросла, но осталась конечной. В следующей главе я расскажу об этом немного подробнее.

Но, хотя мы и не можем быть ни в чем уверены, логично предположить, что существовало некое подлинное начало, до которого говорить о времени не имеет смысла. Мы, например, вполне свыклись с мыслью об абсолютном температурном нуле: ничто невозможно охладить ниже –273,16 °С. Но не потому, что это слишком сложно или никто еще не придумал, как это сделать, а потому, что температуры ниже абсолютного нуля не имеют смысла – что может быть холоднее, чем отсутствие тепла? Точно так же, вероятно, нам придется свыкнуться с мыслью об абсолютном нуле времени – моменте в прошлом, продолжить какую бы то ни было причинно-следственную цепочку за который невозможно в принципе. Этот вопрос пока остается открытым и, может случиться, останется таковым всегда.

Самый главный урок из размышлений о судьбе очень ранней Вселенной – это логическая структура, которая прослеживается в ее истории. Сейчас в природе наблюдается огромное разнообразие частиц и типов взаимодействий. Но за этим разнообразием мы научились видеть простую калибровочную теорию, объединяющую многочисленные частицы и их взаимодействия. Современная Вселенная настолько холодна, что симметрии между различными частицами и взаимодействиями раскололись, как кристаллы льда. Их не видно в обычных явлениях, и нам приходится искать их в математических уравнениях калибровочных теорий поля. Те тайны, которые мы сегодня раскрываем с помощью математики, в горячей ранней Вселенной лежали на поверхности, простота природы напрямую отражалась в физических явлениях. Но наблюдать за всем этим было некому.