Глава 29

Империя

Пускай “Круглый стол” и не правил миром, нельзя отрицать того, что весьма ограниченное количество британцев правило немалой частью мира. Повторим вопрос: как такое оказалось возможным?

Отчасти ответ состоит в том, что британцы вобрали в свою империю уже существовавшие структуры местной власти. Например, в Танганьике сэр Дональд Кэмерон старался укрепить связи, соединявшие “крестьянина… и его старосту, старосту и помощника вождя, помощника вождя и самого вождя, вождя и местный отдел управления”. В Западной Африке лорд Кимберли считал за лучшее “не иметь дела ни с какими «образованными туземцами» в целом. Я буду вести переговоры только с наследными вождями”. “Все азиаты трепещут перед лордами”, – заявил Джордж Ллойд, недавно возведенный во дворянство, прежде чем вступить в должность верховного комиссара Египта. По словам Фредерика Лугарда, творца британской Западно-Африканской империи, весь замысел империи сводится к тому, чтобы “сохранять традиционные формы управления как оплот общественной безопасности в меняющемся мире… Общественное положение – вот по‐настоящему важное понятие”. Лугард придумал целую теорию “непрямого управления”, согласно которой британское господство можно поддерживать минимальной ценой, просто делегируя всю местную власть уже существующим элитам и сохраняя лишь основные элементы центральной власти (прежде всего финансы) в британских руках. В своей книге “Двойной мандат в Британской Тропической Африке” (1922) Лугард определял это косвенное управление как “систематическое использование привычных для народа форм власти как органов местного управления”. Поверх всех этих традиционных общественных иерархий британцы водрузили еще и собственную имперскую метаиерархию. Протокол в Индии строго подчинялся “порядку старшинства”, который в 1881 году составляло не менее 77 отдельных рангов. По всей Британской империи чиновники мечтали вступить в наиболее выдающийся орден Св. Михаила и Св. Георгия – будь то в степени CMG (Call me God’ [Зовите меня Богом]), KCMG (Kindly Call Me God [Пожалуйста, зовите меня Богом]) или в высшей степени, приберегавшейся для правителей самого верхнего эшелона, – GCMG (God Calls Me God [Бог называет меня Богом]). По словам лорда Керзона, “в англоговорящей среде по всему миру [существовала] неутолимая жажда титулов и чинов”. Он мог бы еще добавить – наград, потому что о лентах и медалях мечтали так же страстно. Тот же Джон Бакен, при всех его мирских достижениях, терзался оттого, что у него совсем мало почетных “украшений”.

Однако Британская империя не могла бы вырасти до таких огромных размеров и просуществовать так долго, если бы полагалась исключительно на иерархию – или уж тем более на один снобизм. В XIX веке революционные сети отнюдь не испарились. Напротив, с распространением среди интеллектуалов и рабочих учения Карла Маркса родилась одна из крупнейших сетей современности – социалистическая сеть. Крепли в конце XIX века и другие революционные движения – от анархизма и феминизма до радикального национализма. Однако иерархические структуры той эпохи – империи и национальные государства – без особого труда подчиняли себе эти сети, даже если те прибегали к терроризму. Происходило это благодаря новым путям и средствам связи, порожденным промышленной революцией, – железным дорогам, пароходам, телеграфу, а позднее и телефону, а также государственным почтовым службам и газетам, которые не только порождали гораздо более обширные сети, чем под силу было создать социалистам (пускай последним и удавалось связывать воедино разнообразные трудовые организации, размножавшиеся в условиях индустриальной экономики), но которые легко подчинялись централизованному управлению.

Общеизвестно, что паровая энергия и электрические кабели ускорили связь. В эпоху парусных судов на пересечение Атлантики уходило от четырех до шести недель. С появлением же пароходства это время сократилось до двух недель к середине 1830‐х годов и всего до десяти дней к 1880‐м годам. В 1850–1890‐х годах время плавания от Англии до Кейптауна сократилось с сорока двух до девятнадцати суток. Кроме того, пароходы постепенно становились не только быстроходнее, но и массивнее: за тот же период их валовой регистровый тоннаж вырос приблизительно вдвое. А значит, теперь из метрополии в имперские колонии можно было приплыть не только гораздо быстрее, но и с гораздо меньшими затратами. Стоимость доставки бушеля пшеницы из Нью-Йорка в Ливерпуль в период с с 1830‐х до 1880‐х годов упала вдвое, а с 1880 до 1914 года она снизилась еще в два раза. Телеграф творил еще более удивительные чудеса. После 1866 года появилась возможность передавать информацию через Атлантику со скоростью восемь слов в минуту.

Почему происходила постепенная централизация управления, кажется уже менее очевидным. Сеть британских железных дорог строилась, начиная с 1826 года, лишь с минимальным вмешательством государства, а вот те железные дороги, что британцы строили по всей своей империи – хотя и их прокладкой тоже занимались частные компании, – щедро субсидировались правительством, а значит, государство очень на них рассчитывало. Первый железнодорожный путь в Индии, связавший Бомбей с Тханой (длиной 34 километра), был официально открыт в 1853 году, а менее чем через пятьдесят лет страну покрыли рельсы общей протяженностью более чем в 40 тысяч километров. С самого начала эта железнодорожная сеть имела не только экономическое, но и стратегическое предназначение. То же самое относилось и к телеграфу, который уже получил достаточное развитие в Индии к 1857 году, чтобы сыграть решающую роль в подавлении Сипайского восстания, начавшегося в том году с мятежа туземного полка. (Один бунтовщик, когда его вели на казнь, даже сказал о телеграфе: “проклятая веревка, которая меня душит”.) Однако самым важным достижением, которое привело к централизации связи, стало создание прочных подводных кабелей. Примечательно, что на их изготовление пошел имперский продукт – разновидность каучука из Малайи, которая называлась гуттаперчей. В 1851 году первый кабель пересек дно Ла-Манша, а спустя пятнадцать лет проложили первый трансатлантический кабель. Когда через Атлантический океан успешно протянули первую телеграфную линию, забрезжила совершенно новая эпоха. А поскольку эта линия пролегла между Ирландией и Ньюфаундлендом, ни у кого не было сомнений в том, какой именно державе предстоит господствовать над другими в эпоху телеграфа. К 1880 году через мировые океаны пролегло в общей сложности больше 157 тысяч километров кабеля, связав Британию с Индией, Канадой, Америкой, Африкой и Австралией. Теперь можно было переслать сообщение из Бомбея в Лондон по четыре шиллинга за слово – и за столько же минут. По словам Чарльза Брайта, апостола новой технологии, телеграф стал “системой электрических нервов, опутавших весь мир”. Как выразился один имперский обозреватель, викторианская революция во всемирной связи привела к “уничтожению расстояний”. А еще она сделала возможным уничтожение с больших расстояний. “Телеграф покончил с самим временем”, – провозгласила газета Daily Telegraph. Покончил он и с мятежниками, которые посмели бросить вызов имперскому мироустройству.

Однако при всех стратегических преимуществах всемирной кабельной сети, которая так быстро разрасталась во второй половине XIX века, сама она оставалась почти полностью в частных руках. Мечту о трансатлантических телеграммах осуществляла не королева Виктория – этим занимался не боявшийся риска шотландец Джон Пендер. Уроженец долины озера Левен, Пендер нажил первый капитал на торговле хлопком в Глазго и Манчестере, и именно купеческий опыт – точнее, постоянное ожидание известий из‐за океана – побудил его инвестировать средства вначале в English and Irish Magnetic Telegraph Company, а затем в Atlantic Telegraph Company. Второе капиталовложение обернулось в 1858 году неудачей: с большим трудом уложенный кабель лопнул по вине некомпетентного старшего электрика, который решил улучшить передачу сообщений, увеличив напряжение более чем в три раза. Пендер вновь попытал счастья в 1865 году, когда Atlantic Telegraph Co слилась с новой Telegraph Construction and Maintenance Company. Вторая беда случилась, когда лучше изолированный, но более тяжелый кабель вырвался из рук рабочих и пошел на дно посередине Атлантического океана. Не отчаиваясь, Пендер и его партнер, английский инженер-путеец Дэниель Гуч, учредили новую компанию – Anglo-American Telegraph Company Ltd., – чтобы она довершила начатое. Наконец, с третьей попытки дело было сделано. Гуч, который лично наблюдал за прокладкой кабеля с могучего “Грейт-Истерна”, крупнейшего парохода того времени, рассказывал, с каким ликованием встречали его и его команду в Ньюфаундленде, когда они доплыли до Хартс-Контента:

Там бурлило самое шумное возбуждение, какое я когда‐либо наблюдал. Все просто с ума сходили от радости – люди прыгали в воду и кричали так громко, словно хотели, чтобы их услышали в Вашингтоне. Как только кабель коснулся суши, с берега подали сигнал, и все корабли в бухте произвели салют. Не знаю, сколько пушек выстрелило, но грохот был несусветный, а от дыма остальные корабли вскоре скрылись из виду. Отзвук от орудийных залпов, прокатившийся по холмам вокруг бухты, получился очень торжественный… Как только его [кабель] дотянули… до деревянного домика, который временно стал телеграфной конторой… последовала еще одна сцена бурного излияния чувств. Старые кабельщики, похоже, готовы были съесть этот конец кабеля, а один рабочий действительно засунул его в рот и зачмокал.

А через два дня Гуч увидел, как рабочие из его команды читают оттелеграфированную передовицу в Times, где хвалили их успешную работу. “Потом один из них сказал другому: «Слушай, Билл, мы, выходит, благодетели нашего народа». – «Ага, – ответил тот, – так и есть», – и зашагал, расправив плечи, подняв голову и сделавшись сразу дюйма на два выше”.

Если в 1868 году британское правительство национализировало телеграфную сеть внутри страны, то попыток национализировать трансатлантические линии оно не предпринимало. Пендер не терял времени даром. В 1869 году он учредил Falmouth, Gibraltar and Malta Telegraph Company, British – Indian Submarine Telegraph Company и China Submarine Telegraph. Всего через несколько лет телеграф связал Лондон с Мальтой, Александрией, Бомбеем, Сингапуром и Гонконгом. К 1872 году две другие компании Пендера уже соединили Бомбей с Аделаидой – через Сингапур. Объединив главные элементы своей растущей кабельной империи в единую Eastern Telegraph Company, Пендер продолжал неудержимо расширять свое дело: в 1874 году он связал Лиссабон с бразильским Пернамбуку, а в 1880‐х годах добрался и до Африки. Всего Пендер основал 32 телеграфные компании, большинство которых в итоге стали дочерними компаниями Eastern Telegraph Company. На момент своей кончины в 1896 году Пендер контролировал компании, которым принадлежала треть мировой телеграфной системы (см. вкл. № 15).

Изобретатели экспериментировали. Предприниматели вкладывали деньги и соревновались между собой. Правительства проявляли стратегический интерес. А международные организации – вроде основанного в 1865 году Международного телеграфного союза – подстраивались под обстоятельства или хотя бы считались с ними. Но в итоге в международной телеграфии сложилась фактически частная дуополия: после 1910 года американская компания Western Union, приобретшая Anglo-American, контролировала трансатлантическую связь, а Eastern Telegraph управлял телеграфным сообщением в остальных частях света. Центром всей этой системы оставался Лондон, но у британского правительства не было необходимости владеть самой телеграфной сетью – точно так же, как не было ему нужды и управлять напрямую индийскими княжествами. Оно вполне могло положиться на Пендера – члена парламента от либералов, а позже от либерал-юнионистов с 1860‐х годов, рыцаря-командора с 1882‐го и рыцаря Большого креста ордена Св. Михаила и Св. Георгия с 1888 года: ведь это был абсолютно надежный человек, плоть от плоти той одержимой общественным положением британской политической элиты, которую так ядовито изобразил Троллоп в романе “Как мы теперь живем”.

Последовательность событий, которые привели от смелого предпринимательства Пендера к созданию всемирной телеграфной сети, была вполне типична для империализма XIX века. В чем‐то похожий процесс привел к возникновению каучуковых плантаций в Малайе, ставших источником гуттаперчи, без которой было бы технически невозможно создать сеть океанских кабелей. Закупил семена каучуконосного дерева – гевеи бразильской (Hevea brasiliensis) – и прислал их в Лондон некий Генри Уикем, непредсказуемый искатель заморских приключений, неудачливый торговец и плантатор. Однако его начинание профинансировал сэр Клементс Маркем, секретарь Королевского географического общества, а затем настоящую научно-исследовательскую работу провели в Королевских ботанических садах Кью (директором которых был друг Чарльза Дарвина Джозеф Хукер) и в ботанических садах на Цейлоне и в Сингапуре. Наконец, вкладывали средства в огромные плантации в Юго-Восточной Азии, особенно в малайских государствах, частные капиталисты. Малайские колониальные власти подключились к делу лишь после Первой мировой войны, когда цены на каучук обрушились.

Таким образом, главным объяснением размаха и прочности Британской империи являлся принцип относительного невмешательства, которого придерживалась центральная власть. И хотя она по-прежнему придерживалась иерархической идеологии – действительно, викторианские создатели расовых теорий классифицировали человечество согласно умственным способностям, якобы унаследованным тем или иным народом, – на практике значительная часть власти делегировалась местным правителям и частным сетям. В отличие от недолговечной наполеоновой империи, Британская империя управлялась не гением-микроменеджером, а целым джентльменским клубом дилетантов, чье внешне непринужденное превосходство в действительности опиралось на будничное и невидимое миру усердие местных представителей и туземных коллаборационистов. По этому принципу была устроена почти каждая составная часть британской экспансии – от финансов до миссионерской деятельности. “Головная контора” находилась в Лондоне, но “человек на месте” пользовался значительной самостоятельностью – пока не проявлял признаков “отуземливания”. В некоторых случаях британское влияние распространялось практически без каких‐либо указаний из центра. Так случилось, например, с распространением системы взаимного обучения в начальных школах в Латинской Америке, где господствовал неофициальный империализм. Эту школьную систему, разработанную Джозефом Ланкастером и Эндрю Беллом для применения в Англии и Британской Индии, занесли в Южную Америку в XIX веке несколько испано-американских политиков, познакомившиеся с ней в Лондоне, и Джеймс Томсон, разъездной агент Общества британских и зарубежных школ и Британского и зарубежного библейского общества, а также испанского Real Sociedad Económica de Amigos del País.

Однако ближе к концу XIX века в экономике наметилась тенденция к увеличению прибыли за счет укрупнения масштабов производства. Почти в каждой из отраслей промышленности происходила заметная концентрация капитала: количество фирм сокращалось, зато немногие оставшиеся быстро разрастались. За некоторыми яркими исключениями (вроде банковского партнерства Ротшильдов), самые крупные фирмы переставали принадлежать родственникам своих основателей и управляться ими. На берегах реки Клайд, как и во всем индустриальном мире, преобладающей формой крупного предприятия стали акционерные общества. Эндрю Карнеги – шотландец, иммигрировавший в США, – стал “Бонапартом” в промышленности: носившая его имя сталелитейная компания стала одним из гигантов американского “позолоченного века”. В своем эссе, опубликованном в 1889 году, Карнеги писал:

Цена, которую общество платит за закон конкуренции, несомненно, высока, как высока цена, которую оно платит за дешевый комфорт и роскошь, но польза от этого закона еще выше, поскольку именно этому закону мы обязаны нашим успешным материальным развитием, влекущим за собой улучшение условий жизни. Но независимо от того, мягок закон или нет, нам следует сказать то же, что мы сказали об изменениях в условиях жизни людей… Он существует, и мы не можем избежать его; замены ему не найдено; и хотя этот закон может оказаться жестоким по отношению к отдельной личности, он – наилучший для рода человеческого, поскольку обеспечивает выживание сильнейшего в любой сфере деятельности. Поэтому мы принимаем и приветствуем как условия, к которым нам нужно приспосабливаться, огромное неравенство в окружающей нас обстановке, концентрацию деловой, промышленной и торговой мощи в руках немногих и закон конкуренции между ними как нечто не только полезное, но и необходимое для будущего прогресса человечества… Мы исходим, следовательно, из того положения дел, при котором соблюдаются наивысшие интересы человеческого рода, но которое неизбежно приносит богатство лишь немногим.

Сам Карнеги не собирался основывать династию – напротив, он презирал унаследованное богатство и почти все свое состояние отдал на благотворительные нужды. Его Carnegie Steel Company, сама возникшая в результате слияния в 1892 году, была через девять лет поглощена обширной (хотя и не монополистической) United States Steel Corporation. Концентрация капитала не ограничивалась телеграфной и сталелитейной отраслями. Международная финансовая система разрасталась и уже напоминала безмасштабную сеть: огромная доля финансового богатства сосредоточивалась всего в нескольких финансовых центрах, из которых “первым среди равных” оставался Лондон. То же самое наблюдалось и в новостной сфере. На первый взгляд казалось, что в мире бесчисленное множество местных газет, но при ближайшем рассмотрении выяснялось, что сбором и распространением национальных и международных новостей распоряжается картель из трех европейских информационных агентств – Reuters, Havas и Wolff’s Telegraphisches Bureau, – а подавляющее большинство газет просто перепечатывает их материалы.

К концу XIX века даже в академическом мире начали появляться признаки централизации. Свободная международная сеть времен научной революции значительно изменилась с тех пор, как обрели особую важность университеты Германии. Немецкая система образования, похоже, взяла за образец прусскую армию с ее жестким иерархическим устройством. В гимназиях, престижных средних школах, мальчиков рассаживали в классной комнате в соответствии с их успеваемостью. В крупных университетах – в Гёттингене, Гейдельберге, Йене, Марбурге, Тюбингене – профессора нещадно муштровали студентов. С точки зрения повышения качества и увеличения количества публиковавшихся исследований в самых разных областях – от классической филологии до органической химии, – эта система давала хорошие результаты. Пускай по таким показателям, как площадь заморских колоний, Германия и отставала от Британской империи, зато в науке, а потом и в промышленности она уверенно продвигалась вперед.

Британская элита была относительно открытой. Аристократы вкладывали деньги в строительство железных дорог, становились членами правления банков, женили сыновей на наследницах еврейских или американских нуворишей. А жизнь в германском Втором рейхе, напротив, поражала тем, что отдельные черты экономической модернизации просто прилипли, как нечто инородное, к старому доиндустриальному общественному укладу, в котором, судя по всему, хозяином по‐прежнему оставалось юнкерство – прусское помещичье сословие. Работы, посвященные сельским общинам XIX века в Центральной и Восточной Европе, напоминают нам о том, что для очень большой доли европейского населения даже в 1850 году современность в лучшем случае лишь брезжила на горизонте, – и чем дальше на восток продвигался исследователь, тем глубже он проваливался в прошлое. Немецкие общины за пределами рейха унаследовали тот мир, с которым лондонцы были знакомы разве что по сказкам братьев Гримм. В австрийской долине реки Гайль в брачных обычаях и родословных, как и в XVI веке, наблюдалось преобладание “структурной эндогамии”. В земельном владении Пинкенхоф в Ливонии (российском Прибалтийском крае) в деревянной усадьбе, под одной крышей, жило несколько родственных семей, и их работой в полях руководил назначенный “голова”. Однако реальность была такова, что индустриализация и демократизация, с которыми большинству немцев довелось соприкоснуться с момента основания Второго рейха в 1871 году, серьезно потрясали основы старого миропорядка. В романе Теодора Фонтане “Штехлин”, опубликованном в 1899 году, стеклодувная фабрика в Глобсове олицетворяет грядущий крах старинного сельского уклада в бывшей Бранденбургской марке. Старый помещик Дубслав фон Штехлин сетует:

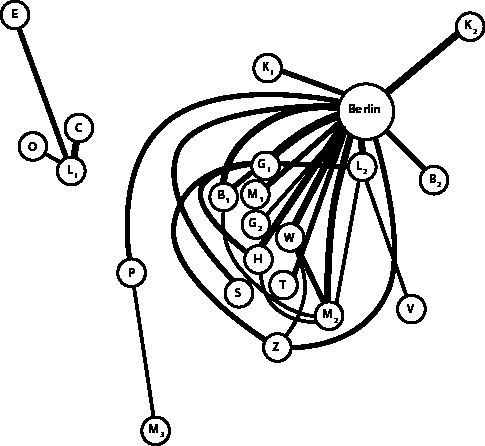

Илл. 19. Сети научной практики XIX века: растущее влияние германских университетов. График показывает расположение городов, в которых работали ведущие ученые столетия. B1 – Бонн, B2 – Бреслау (Вроцлав), C – Кембридж, E – Эдинбург, G1 – Гёттинген, G2 – Гисен, H – Гейдельберг, K1 – Киль, K2 – Кёнисберг, L1 – Лондон, L2 – Лейпциг, M1 – Марбург, М2 – Мюнхен, M3 – Монпелье, O – Оксфорд, P – Париж, S – Страсбург, T – Тюбинген, V – Вена, W – Вюрцбург, Z – Цюрих.

Они… отправляют [свои перегонные кубы] на другие фабрики и там сразу же принимаются перегонять в этих зеленых колбах всякие ужасные жидкости: соляную кислоту, серную кислоту, дымящуюся азотную кислоту… И каждая капля прожигает дырку – и в льняном, и в хлопковом полотне, и в коже, во всем. Они все прожигают и опаляют. И как я подумаю о том, что мои глобсовцы тоже к этому причастны, что и они с большим удовольствием поставляют средства для этого великого и всеобщего мирового возгорания [Generalweltanbrennung], – о, meine Herren, мне становится больно.

Сети нотаблей – Honoratioren, чьи семьи из поколения в поколение составляли костяк местной власти, начали подвергаться нападкам не только со стороны новых национальных политических партий, но и со стороны разраставшихся чиновничьих аппаратов, возникших на всех уровнях – местном, региональном и государственном. Великий социолог Макс Вебер (чьи старания сделаться тевтонским профессором идеального типа закончились нервным срывом) видел в этом общем движении вперед рациональное осмысление политического процесса и “демистификацию” мира. Но в то же время он отмечал, что в этом новом политическом ландшафте, все решительнее выпутывавшемся из традиционных сетей, большая власть достанется демагогам.