Часть III

Письма и ложи

Глава 17

Экономические последствия Реформации

Поражение, которое в конце концов потерпела Контрреформация, тщетно пытавшаяся задушить “кальвинистский Интернационал”, повлекло за собой долгосрочные экономические и культурные последствия. До Реформации состояние экономики в Северо-Западной Европе относительно мало отличалось от экономического положения, скажем, в Китайской или Османской империях. Зато после революции Лютера в экономике протестантских стран начали проступать признаки большего динамизма. Почему же? Отчасти потому, что, несмотря на желание Лютера очистить Церковь, Реформация привела к масштабному перераспределению ресурсов и смещению интересов от религиозной деятельности к светской. На протестантских территориях Германии две трети имевшихся монастырей были закрыты, их земли и другую собственность по большей части присвоили светские правители, чтобы затем продать своим богатым подданным. То же самое случилось и в Англии. Все большее количество университетских студентов отбрасывали мысли о монашестве и выбирали мирские занятия. Церквей строили все меньше, а светских зданий – все больше. Как уже справедливо отмечалось, Реформация возымела совершенно непредвиденные последствия в том смысле, что оказалась на поверку “религиозным движением, способствовавшим обмирщению Европы”.

В то же время революция в печатном деле, которая и сделала возможной Реформацию, возымела собственные непредвиденные последствия. За период между 1450 и 1500 годами цены на книги снизились на две трети – и с тех пор продолжали падать дальше. В 1383 году книга стоила столько, сколько полагалось переписчику за 208 дней работы, необходимых для создания единственного требника (богослужебной книги) для епископа Вестминстерского. В 1640‐х годах благодаря печатному станку в Англии ежегодно продавалось более трехсот тысяч популярных сборников, каждый из которых имел около 45–50 страниц и стоил всего два пенса; для сравнения: в ту пору дневной заработок неквалифицированного рабочего составлял 11,5 пенса. С конца XV до конца XVI века реальные цены на книги в Англии упали в среднем на 90 %. И это был не просто книжный бум. Между 1500 и 1600 годами те крупные города, где в конце XV века появились собственные типографии, росли по меньшей мере на 20 % (а некоторые, возможно, и на все 80 %) быстрее, чем похожие города, которые не восприняли это новшество так же рано. Между 1500 и 1600 годами процесс урбанизации на 18–80 % объяснялся распространением книгопечатания. Дж. Диттмар даже утверждает, что “воздействие печатной книги на уровень жизни людей можно приравнять к 4 % дохода в 1540‐х годах и к 10 % дохода к середине XVIII века”, что значительно больше, чем аналогичное воздействие персонального компьютера в нашу эпоху, которое оценивается всего в 3 % дохода на 2004 год. Снижение цен на ПК в период между 1977 и 2004 годами можно представить себе в виде траектории, весьма сходной с той, которая отображает падение цен на книги с 1490 по 1630 год. Однако более ранняя и более медленная революция в информационной технологии, по‐видимому, оказала гораздо более важное воздействие на тогдашнюю экономику. Это различие лучше всего объясняется огромной ролью, какую сыграло книгопечатание в распространении прежде недоступных знаний, необходимых для возникновения экономики современного типа. Первым известным математическим текстом, воспроизведенным печатным способом, стала так называемая Тревизская арифметика(1478). В 1494 году в Венеции вышло сочинение Луки Пачоли Summa de arithmetica, geometria, proportione e proportionalità, где восхвалялась система двойной записи в бухгалтерском учете. Вскоре стали выпускаться пособия по различным производственным технологиям – вроде пивоварения и стеклодувного дела. Книги такого рода способствовали быстрому распространению соответствующих ремесел.

Но это еще не все. До Реформации культурная жизнь Европы в значительной мере сосредоточивалась вокруг Рима. После Лютеровой революции сеть европейской культуры преобразилась до неузнаваемости. Опираясь на данные о местах рождения и кончины европейских мыслителей, можно проследить за появлением двух частично перекрывающих друг друга сетей: одна была устроена по принципу “победителю достается все”, и в ней ярко выражена концентрация вокруг Парижа, а вторая существовала по принципу “достойные обогащаются”, и внутри нее множество центров поменьше состязались между собой, группируясь в небольшие кластеры по всей Центральной Европе и Северной Италии. После 1500 года уже не все дороги вели в Рим (см. вкл. № 10).

Глава 18

Обмен идеями

Пока одни убивали себе подобных, другие учились. Несмотря на потрясения, вызванные Реформацией (отголоски которых еще в 1745 году привели к восстанию в защиту свергнутой католической династии Стюартов в Шотландии), для европейской интеллектуальной истории в XVII и XVIII веках была характерна последовательность различных волн инноваций, распространявшихся через сети. Важнейшими в череде этих волн оказались научная революция и Просвещение. В обоих случаях обмен новыми идеями внутри сетей ученых способствовал заметному прогрессу в области естественных наук и философии. Как и в случае печатного дела, в распространении наук можно проследить определенные географические закономерности, исходя из биографических данных отдельных ученых. В XVI веке главным узловым центром научной сети являлась Падуя, а вокруг нее группировались другие университетские города Италии. От этого кластера тянулись ниточки к девяти другим крупным городам Южной Европы, а также к далеким Оксфорду, Кембриджу и Лондону. Два германских узла, Виттенберг и Йена, были связаны только друг с другом. В течение XVII века к Падуе присоединились четыре других крупных центра научной деятельности: Лондон, Лейден, Париж и Йена. Одним из нескольких новых узлов на географической периферии стал Копенгаген.

Сети переписки позволяют нам лучше понять эволюцию научной революции. Французский астроном и математик Исмаэль Буйо интересовался еще и историей, богословием и античностью. Его корреспонденция была обширна: с 1632 по 1693 год он написал 4200 писем, не считая еще 800 писем к нему и от него, которые не вошли в Collection Boulliau. Широка была и география его общения: его корреспонденты жили не только во Франции, но и в Голландии, Италии, Польше, Скандинавии и на Ближнем Востоке. Сопоставимой по размаху была переписка Генри Ольденбурга, первого секретаря Королевского общества: между 1641 и 1677 годами он написал или получил 3100 писем. Не считая самой Англии, сеть Ольденбурга охватывала Францию, Голландию, Италию, Ближний Восток и ряд английских колоний. Следует отметить, что в количественном отношении здесь не было ничего нового. Важнейшие фигуры эпохи Возрождения оставили после себя не меньшее количество писем: от Эразма Роттердамского сохранилось больше трех тысяч, от Лютера и Кальвина – по четыре с лишним тысячи, от Игнатия Лойолы, основателя Общества Иисуса (иезуитского ордена), – больше шести тысяч писем. А некоторые купцы или аристократы вели гораздо более обширную переписку. Новизна заключалась в том, что с появлением таких учреждений, как Королевское общество, научная корреспонденция начала приобретать характер коллективного достижения.

Хорошим примером того, как распространялась по таким сетям наука, является исследование Антони ван Левенгука о лечении подагры: была обнаружена действенность лекарственного средства, впервые замеченного в голландской колонии Батавии (сегодня это часть Индонезии). Отчет Левенгука, составленный для Королевского общества, послужил распространению нового знания не только среди членов Общества, но и далеко за его пределами. Здесь наблюдается классический случай слабых связей: переписка велась и с людьми, не входившими в Общество, а именно с группой интеллектуалов, сформировавшейся в самом Лондоне и вокруг него. В хартии, дарованной Королевскому обществу, открыто говорилось, что президенту, совету и членам общества, а также их преемникам предоставляется свобода “взаимно обмениваться сведениями и знаниями со всеми незнакомцами и иностранцами, будь то частные лица или представители корпоративных, университетских, политических или иных организаций, не терпя при этом никаких притеснений, вмешательства или иных помех” (Курсив мой. – Н. Ф.). Оговаривалось единственное условие: обмен знаниями должен происходить во благо и в интересах Общества. Начиная с Ольденбурга, череда секретарей играла важную роль (пускай и с неодинаковым успехом) в заведовании обширной корреспонденцией Общества. При Эдмунде Галлее часто накапливались непрочитанные входящие письма (в том числе от Левенгука), но при его преемнике, медике Джеймсе Джурине, Общество превратилось в важный узел международной сети серьезных ученых, объединявшей профессионалов в самых разных областях. Это были хирурги и другие врачи, преподаватели, священники и аптекари; четверть из них жила в Европе, а около 5 % в североамериканских колониях. В декабре 1723 года Джурин зачитал свое “Предложение о совместных наблюдениях за погодой”, высказавшись за согласованные метеорологические наблюдения, осуществлять которые будет сеть корреспондентов. Его предпосылка заключалась в том, что “истинную науку о погоде невозможно вывести из знаний о последовательных изменениях в каком‐либо отдельно взятом месте”, для нее “требуется совместная работа множества наблюдателей”. В течение следующих месяцев ему присылали наблюдения метеорологи из Берлина, Лейдена, Неаполя, Бостона, Люневиля, Упсалы и Санкт-Петербурга.

А вот парижская Академия наук поначалу, напротив, оставалась частной собственностью французской короны. Ее первое заседание, состоявшееся 22 декабря 1666 года, проводилось в библиотеке самого короля. Ее официальной политикой была секретность. Все дискуссии и решения проходили в закрытом режиме, посторонние лица на заседания не допускались. Таким образом, члены французской Академии оказались фактически отрезаны от быстро разраставшейся общеевропейской сети ученых, которой предстояло совершить научную революцию. Похожая картина наблюдалась и во многих других странах католической Европы. Не случайно португальских интеллектуалов, которым все же удалось примкнуть к этому обширному научному сообществу, называли на родине estrangeirados – “обыностранившиеся”. Соответственно, благодаря появлению космополитической научной сети родилась и сама теория сетей – а именно работа Эйлера о головоломке с кёнигсберскими мостами (см. Введение). Эйлер, родившийся в Базеле и учившийся там у Иоганна Бернулли, прославился уже в двадцать лет, заняв второе место в организованном парижской Академией наук конкурсе по решению одной задачи. Кёнигсбергскую головоломку он решил, уже работая в Санкт-Петербурге, в Императорской академии наук, а позже, в 1741 году, перебрался в Берлин по приглашению Фридриха Великого. (Однако два великих человека не сошлись характерами, и Эйлер вернулся обратно в Россию.)

Но в XVIII веке людей интересовали не только математические теоремы. К тому времени сети, возникшие благодаря трансатлантической торговле и миграции, росли в геометрической прогрессии, потому что европейские купцы и переселенцы активно пользовались быстрым падением цен на перевозки, доступностью практически бесплатной земли в Северной Америке, а также дешевизной рабского труда в Западной Африке. Атлантическая экономика XVIII века была довольно метко определена как “масштабная торговая сеть, в которой не только все знали всех, но еще и у всех имелись друзья, имевшие друзей”. Только правильнее было бы представлять себе множество взаимосвязанных сетей – с крупными портами в качестве главных узловых центров. Характерен пример шотландских торговцев, которые в XVIII веке начали играть главную роль в виноторговле на Мадейре. К 1768 году треть из сорока трех иностранных торговцев, проживавших на острове, составляли шотландцы, и в их число входили пять из десяти крупнейших экспортеров вина. Хотя некоторые из этих виноторговцев состояли в родстве, большинство контактов внутри сети происходило между “корреспондентами” и “посредниками”. Правда, относительная рыхлость этих связей имела и свои недостатки: так, комитенты сталкивались с обычными трудностями, пытаясь добиться от агентов точного выполнения их распоряжений. Информация текла рекой, но иногда это половодье загрязняли струи пустых сплетен; транзакционные издержки оставались высокими, так как торговцы постоянно тянули одеяло каждый на себя. С другой стороны, эта сеть была динамична и быстро отзывалась на сдвиги рыночного равновесия.

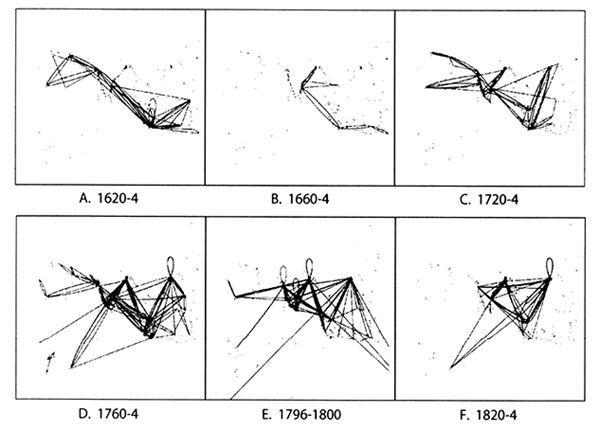

Один из выходов состоял в том, чтобы объединить преимущества сети с некоторыми элементами иерархического управления. Теоретически управляющие Ост-Индской компании (ОИК) в Лондоне контролировали значительную часть торговли между Индией и Западной Европой. На деле же, как показывают записи о более 4500 плаваниях торговых судов компании, капитаны кораблей часто и совершали незаконные поездки, отклоняясь от пути, и занимались куплей-продажей самостоятельно. К концу XVIII века количество портов в образовавшейся таким образом торговой сети составляло более сотни: среди них были и открытые торговые города вроде Мадраса, и регулируемые рынки вроде Кантона (Гуанчжоу). По сути, эта частная торговля создавала слабые связи, которые сцепляли друг с другом в остальном разобщенные региональные кластеры. Эта незаконная сеть жила собственной жизнью, которую лондонские управляющие Ост-Индской компании вообще не контролировали. Это и было одной из главных причин успеха ОИК: она в большей степени являлась сетью, нежели иерархией. Что интересно, ее голландская соперница запрещала своим служащим заключать какие‐либо частные торговые сделки. Возможно, именно поэтому ее в итоге сменила другая организация. Сетевые стратегии торговцев из ОИК не срабатывали только тогда, когда их корабли заходили в подчинявшиеся строгим иерархическим правилам порты вроде Баттикалоа (где торговлю полностью монополизировала сингальская королевская семья). А когда ОИК отказалась от участия во внутриазиатской торговле и сосредоточилась на торговле между Азией и Европой, плотность созданных ею морских сетей оказалась жизненно важной. Лишь после того, как модель хозяйствования ОИК переключилась с торговли на обложение налогами индийцев, устройство компании сделалось более иерархичным. А ко временам Роберта Клайва ОИК уже приобретала характер колониального правительства, обладавшего изрядным потенциалом ведения войны.

Илл. 13. Торговая сеть Британской Ост-Индской компании, 1620–1824. Торговцы обогащались благодаря инфраструктуре ОИК, а компания обогащалась благодаря способности торговцев создавать сети, соединявшие многочисленные порты.

Для честолюбивой, склонной к риску семьи, какими некогда изобиловал Лоуленд, низинная часть Шотландии, это был мир, полный заманчивых возможностей. Джонстоны происходили из Вестерхолла в Дамфрисшире – графстве, которое Даниэль Дефо назвал “диким гористым краем, где царит мрачное безлюдье”. Из одиннадцати детей Джеймса и Барбары Джонстон, что дожили до зрелого возраста, почти все провели значительную часть жизни за пределами Шотландии. Четверо братьев – Джеймс, Уильям, Джордж и Джон – были в разное время избраны в палату общин; с 1768 по 1805 год в парламент всегда входил хотя бы один Джонстон. Второй сын, Александр, купил на острове Гренада большую плантацию сахарного тростника, которую переименовал в Вестерхолл. Его младший брат, сэр Уильям Джонстон Палтни, возглавил объединение инвесторов, которые купили в 1792 году Дженеси-Тракт – полосу земли площадью более миллиона акров на западе штата Нью-Йорк. Ко времени своей смерти он успел накопить собственность еще на Доминике, Гренаде, Тобаго и во Флориде. Все три младших Джонстона – Джон, Патрик и Гидеон – некоторое время прожили в Индостане, работая в Ост-Индской компании. У Джона все было прекрасно, он овладел персидским и бенгальским языками и скопил приличное состояние. Патрику не повезло: в 1756 году он погиб в возрасте девятнадцати лет в калькуттской “Черной яме”. Служили Джонстоны и в британских колониях в Северной Америке: Джордж был губернатором Западной Флориды, Александр – армейским офицером в Канаде и на севере Нью-Йорка, а Гидеон – морским офицером у побережья Атлантического океана. Еще самый младший из Джонстонов бывал в Басре, на Маврикии и на мысе Доброй Надежды. На одном этапе своей карьеры он занимался коммерцией – а именно продавал паломникам воду из Ганга. (Графическое изображение сети Джонстонов помещено во вклейке № 11.)

Главными центрами мировой купеческой сети выступали портовые города – Эдинбург, Лондон, Кингстон, Нью-Йорк, Кейптаун, Басра, Бомбей и Калькутта. Но по морским путям, соединявшим эти метрополии, везли не только товары и золото. Воды Атлантического океана пересекали и рабы – миллионы рабов. Сотни невольников трудились на гренадской плантации Джонстона; судебное дело, которое официально положило конец рабству в Шотландии, проиграл один из Джонстонов; и владельцем Белинды – последнего человека, которого суды Шотландии признали законно порабощенным, – тоже был один из Джонстонов (Джон). А еще по коммерческой сети XVIII века расходились идеи – в том числе и идеи об освобождении. Маргарет Джонстон была пламенной якобиткой, она вырвалась из заточения в Эдинбургском замке и умерла на чужбине, во Франции. Уильям Джонстон состоял членом эдинбургского клуба под названием “Избранное общество” – наряду с Адамом Смитом, Дэвидом Юмом и Адамом Фергюсоном, которые высоко ценили его ум. Сын Уильяма Джон вступил в “Эдинбургское общество за отмену африканской работорговли”. Его дядья Джеймс и Джон тоже были противниками рабства, а вот Уильям придерживался противоположных взглядов. Джордж одно время оказывал поддержку сторонникам Американской революции, а в 1778 году его отправили в колонии в составе злополучной Карлайлской мирной комиссии. Джонстоны лично знали и Александра Гамильтона, и его заклятого врага Аарона Бэрра, который однажды нанес визит в дом Бетти в Эдинбурге. Пожалуй, пример глобализированного семейства Джонстонов – это все же крайний случай. Но в XVIII веке даже в Ангулеме – французском провинциальном городке к северу от Бордо – поразительно большое количество жителей или бывало, или некоторое время жило за пределами Франции (см. вкл. № 14).