Глава 3

Наследник

I

Павловск, лежавший в четырех верстах от Царского и в двадцати пяти верстах от Петербурга, в пустынной местности, куда вели почти непроезжие дороги, вначале чрезвычайно понравился Павлу, когда Екатерина подарила его ему в 1777 году по случаю рождения Александра. Но пять лет спустя после смерти Григория Орлова он получил в Гатчине, – по соседству от незатейливого Павловска, – роскошный дворец, выстроенный для фаворита итальянским архитектором Ринальди, и с тех пор Гатчина сделалась его любимым местопребыванием. Павловск достался Марии Федоровне, и – среди лесов и лугов, названных ею немецкими громкими именами Pauslust и Marienthal — она старалась воспроизвести здесь дорогой ей Этюп, подражая в то же время и Версалю, и Трианону. Скромную дачу первых лет заменил дворец; в парках появился классический швейцарский домик вместе с неизбежным «Павильоном роз», и коллекция статуй, между прочим, «Флора», у которой Екатерина «непочтительно» находила большое сходство с бродяжкой.

Все это было очень посредственного вкуса, в чем можно убедиться еще и теперь.

Между тем Павел со своей стороны подражал в Гатчине Потсдаму, – не Сан-Суси, – а той части резиденции Фридриха, где король, изменяя обществу Вольтера, дрессировал каждое утро своих гренадер. Прежний дом Орлова очень подходил для этой цели. Массивное, не изящное здание дворца легко могло сойти за казарму, а парк, наполненный статуями поддельного мрамора, ужасными чугунными уродами, отлитыми на заводе Демидова и выкрашенными в белую краску, должен был напоминать Павлу стол с оловянными солдатиками, которыми он играл в детстве. Свита великого князя тоже вполне гармонировала с этой обстановкой.

В противоположность Павловску, Гатчина не была пустыней. Она лежала у пересечения больших дорог из Петербурга в Москву и в Варшаву, имела некоторое значение уже в то время и насчитывала 2000 душ населения. Павел производил тут свои административные опыты, и так как эта работа была ему здесь по плечу, то он справлялся с ней вначале недурно. Следуя лучшим из своих побуждений, он основал в Гатчине школы и больницы; рядом с православной церковью выстроил католический храм и протестантскую кирху; поощрял развитие всякого рода ремесел, помогал жителям деньгами и землею. Но, даже в этих скромных рамках, ему пришлось натолкнуться на те затруднения, которые испытывают все реформаторы, задающиеся слишком сложными целями. Кроме того, его деятельность страдала от слишком большой живости его ума, от необузданности его характера и сумасбродства его воли. А вскоре его поглотили другие заботы.

Еще в 1775 году, в Москве, застав там кирасирский полк, шефом которого он состоял, – этот полк стоял прежде в Польше, – Павел пожелал вымуштровать его по прусскому образцу и для этого пригласил немецкого офицера, дезертировавшего из армии Фридриха, полковника Штейнвера. Теперь в Гатчине он решил продолжать те же опыты, но в более широком масштабе, с отрядами войска всех родов оружия. Он думал, что, подобно «потешным» Петра Великого в селе Преображенском, они послужат основой для будущей военной мощи России, преобразованной или, вернее, возвращенной к традициям прежних царствований.

С. Ф. Галактионов. Вид колоннады Аполлона с каскадом в Павловске. 1813 г.

В окрестностях обеих резиденций великого князя встречалось много разбойников. Он воспользовался этим предлогом, чтобы вызвать к себе батальон пехоты и эскадрон своих кирасир; впоследствии к этой маленькой регулярной армии он прибавил еще наемные отряды пехоты, кавалерии и артиллерии, достигавшие в общем 2000 человек.

Обучением этих солдат он преследовал две цели: прямая заключалась в подготовке к военной реформе, задуманной им, а косвенная – в критике армии Екатерины. Здесь Павел все осуждал: и мундиры, которые Потемкин хотел приспособить к климату и обычаям страны, и самые приемы и методы боя, при помощи которых Румянцев и Суворов, не признававшие прусских образцов, старались примирить общие правила войны со своеобразным духом русского народа. Павел порицал их деятельность, находя ее вредной. Его солдаты, затянутые в старомодный мундир героев Росбаха, напудренные, с гамашами на ногах, подчинялись суровым прусским военным правилам, устаревшим, как и их костюм, и должны были даже скрывать свои славянские имена под немецкими кличками; так, в угоду Павлу, поляк Липинский называл себя Линденером.

Иностранцы смеялись над этим, даже те, что приезжали из Берлина; а русские негодовали, думая, что их возвращают к временам «голштинцев» печальной памяти Петра III. Павел же был в восторге. Он старался воскресить безвозвратно минувшее прошлое, но думал, что подготовляет будущее, подобно своему деду. В Штейнвере он видел нового Лефорта и, по примеру создателя русского флота на Переяславском озере, тоже решил завести свою флотилию на Гатчинских прудах. Он вооружил гребные лодки старыми пушками, а Плещеев или Кушелев играли роль его адмиралов.

Г. С. Сергеев. Парад на плацу перед Гатчинским дворцом

Екатерина смотрела равнодушно на эти детские забавы. Только раз, когда Павел жаловал чин, она усмотрела в этом дерзкое посягательство на ее верховные права и сделала вид, что собирается сломать его игрушку. Но она не настаивала на этом намерении. Она перестала останавливать Павла от его безумств, решив, что ни ей, ни России нечего их бояться. Она была права лишь наполовину.

Полвека спустя, при реставрации Гатчинского дворца, в напоминании о военных подвигах, зародившихся тут, хотели было записать на мраморных досках имена храбрецов, вышедших из школы Павла и прославившихся на поле сражения. И не нашли никого, достойного этой чести! Школа Павла не была рассадником героев. Ввиду ее дурной славы – странностей и грубости – в нее поступал лишь «сор армии», по выражению одного современника. А между тем и в царствование самого Павла, и в царствование его ближайших преемников эта школа оказала – к несчастью – глубокое и продолжительное влияние на все военные учреждения России.

И. В. Ческий. Вид дворца в Гатчине со стороны сада

Нельзя сказать, чтобы в ней не было вовсе здравых и полезных идей, но «сор армии» внес и в них самые гибельные заблуждения.

Среди прочих опасностей, против которых Екатерина хотела защитить свое наследство, она, наверное, имела в виду и эту опасность. Но она была намерена устранить наследника лишь в будущем; а в настоящем Гатчина служила именно ее целям, удаляя Павла от Павловска, то есть от единственной прочной опоры, которую он еще сохранил.

II

Граф Сегюр, гостивший в Павловске в 1785 году, вынес отсюда лучшие воспоминания: «Никогда ни одно частное семейство не встречало так непринужденно, любезно и просто гостей: на обедах, балах, спектаклях, празднествах, – на всем лежал отпечаток приличия и благородства, лучшего тона и самого изысканного вкуса». В Гатчине же герцогиня Саксен-Кобургская, теща великого князя Константина Павловича, гостившая здесь одиннадцать лет спустя, жаловалась на невыносимую скуку: «Принужденность и молчание: все по старинной прусской моде… Офицеры свиты великого князя точно срисованы со страниц старого альбома».

В Гатчине лучшим другом и самым преданным слугой Павла был Ростопчин. И вот что он думал о великом князе и о его деятельности:

«Нельзя без сожаления и ужаса смотреть на все, что делает великий князь-отец… Можно сказать, что он придумывает средства, чтобы заставить себя ненавидеть…»

Павел отдавал себе отчет о том впечатлении, которое производят его взгляды и поступки; но это служило для него только лишним поводом, чтобы упорствовать в раз принятом направлении. Притом, после того как Панины сошли со сцены, возле него не было уже разумных советников, которые могли бы удержать его даже от худших его замыслов. Салтыков, к которому он – не без основания – относился теперь с недоверием, старался обезоружить его усиленным раболепством. Товарищи детства великого князя, – им покровительствовала великая княгиня и впоследствии Е. И. Нелидова, – Александр и Алексей Куракины были люди небольшого ума и еще более слабого характера. Литературный двор Марии Федоровны состоял из людей незначительных, бывших воспитателей Павла, приглашенных Паниным; среди них Плещеев умел только приходить в ужас и принимать сокрушенный вид. Что же касается Ростопчина, то он уверял, что смотрит на окружающее с отвращением, в качестве постороннего зрителя; в своей интимной переписке он играл роль сурового цензора Павла, а в действительности просто ловил рыбу в мутной воде.

«Ростопчины, по их словам, ведут свой род – от Чингисхана, а пожалование их в дворянство относится к шестнадцатому веку», – говорит князь Долгоруков. Сам Ростопчин любил рассказывать, как его предок приехал из Золотой Орды, чтобы поступить на службу к Ивану III, и едва не положил начало княжескому роду в России. Царь предложил ему на выбор княжескую корону или шубу. Стояли большие морозы, и зябкий татарин предпочел шубу. Потомку его Павел тоже будто бы предлагал однажды или назначение канцлером, или знаменитые Воробьевы горы под Москвой, или библиотеку Вольтера. Но Ростопчин отказался от всех трех подарков, как «предложенных безумным». Однако подлинного письма императора с этим предложением не удалось найти, а воображение у Федора Васильевича было очень богатое.

Сергей Иванович Плещеев – близкий к Павлу I деятель масонства, географ и переводчик, вице-адмирал

В Европе известен лишь Ростопчин 1812 года, этот своего рода героический Герострат. Но личность Ростопчина была гораздо сложнее. «Поскоблите русского, – говорил он про себя, – и вы увидите парижанина; поскоблите парижанина – вы опять увидите русского; поскоблите еще, и выступит татарин». Он был способен на все, даже на сопротивление Павлу, причем ему приходилось сжигать все свои корабли, подобно тому, как он сжег впоследствии свой дом, чтобы не отдавать его в руки французам; он был способен остаться верным императору, после того как получил приказ о высылке; но был также способен на отвратительные интриги, низости и отпирательства, чтобы отсрочить эту опалу, умел и воспользоваться милостью Павла, чтобы создать себе блистательную карьеру. Его жена, Екатерина Петровна Протасова, была племянницей знаменитой наперсницы Екатерины, имевшей благодаря своему положению громадное влияние, но пользовавшейся небольшим уважением. Он уверял, что это брак по любви.

Граф Ростопчин Федор Васильевич – камер-юнкер, камергер при Дворе великого князя Павла Петровича, любимец Павла I. В день его вступления на престол произведен в генерал-майоры и генерал-адъютанты. Действительный тайный советник, президент Коллегии иностранных дел, великий канцлер ордена Св. Иоанна Иерусалимского, член Государственного совета. Прославился в борьбе с Наполеоном как организатор московского ополчения

Во всяком случае, это был тонкий актер, искусно скрывавший свою истинную природу под напускным бескорыстием, пренебрежением и брезгливостью и утверждавший, что он никогда ничего не делал, чтобы добиться своих успехов. Милость Павла? «Он ничего на свете так не боится, после бесчестья».

Достигнув вершины власти и сосредоточив в своих руках самые важные должности, он, по его словам, ничего так не желал, как все бросить и запереться в деревне. Он убеждал, например, Семена Романовича Воронцова возвращаться скорее в Россию, чтобы сменить канцлера Безбородко; он боялся, что иначе этот пост достанется ему самому. Но в то же время он сделал все зависящее от него, чтобы отбить у своего друга охоту уезжать из Англии.

Среди приближенных Павла иные стояли выше Ростопчина, другие ниже. К лучшим, в некотором смысле, принадлежал Аракчеев, эта по внешности – «обезьяна в мундире», как назвал его один современник, а в нравственном отношении воплощенный капрал. Человек незначительного ума, ничтожного образования, совершенно непригодный, чтобы стоять во главе армии, он имел зато ценные качества: любовь к порядку и методичность; автоматическую точность в исполнении полученных приказаний; большую работоспособность; известные таланты администратора и честность, если и не безупречную, то во всяком случае несравненно более щепетильную, чем у большинства государственных деятелей того времени.

Сын мелкопоместного дворянина, Алексей Андреевич воспитывался в кадетском корпусе и впоследствии преподавал там же математику. За его мелочность и грубость ученики его ненавидели, и директор корпуса Мелиссино был счастлив сбыть Аракчеева с рук великому князю для командования Гатчинской артиллерией. Переменив обязанности, Аракчеев не изменил своего характера. Про него вскоре пошли слухи, что он оторвал солдату ухо! Зато он не пропускал ни одного учения, по вечерам сам стирал единственную пару лосин, имевшуюся у него, и зимой, возвращаясь со службы, сдирал ее с себя чуть ли не с кожей. Таким образом, он оказался во всех смыслах the right man in the right place, и возможно, что его вид «сердитого бульдога» и ухватки тюремного надзирателя были необходимы, чтобы держать в повиновении тот сброд негодяев, пьяниц и трусов, которыми ему приходилось командовать. Сам кроткий Александр был убежден в этом.

Коллеги Аракчеева по Гатчине, Липинские и Каменские, превосходили его, впрочем, в жестокости, и он имел над ними то преимущество, что не всегда являлся тем бесчеловечным зверем, каким его видели на учениях солдаты. Вне строя он умел быть любезным. Он был гостеприимным хозяином и к подчиненным офицерам относился даже отечески, собирая их у себя по вечерам за самоваром; он объяснял им тонкости «теории», вызывал их на расспросы и терпеливо отвечал им. Впоследствии, развив свои природные способности за этим трудным делом, он сделался образцовым инструктором, недурным по тем временам артиллеристом и прекрасным организатором. Он остался навсегда суровым, но не щадил и себя; был скуп на казенные деньги, как и на свои собственные, и – неожиданная черта – умел любить; не только Настасью Минкину, свою экономку и любовницу, бывшую проклятием его домашнего очага, но и многих друзей, которым оставался неизменно преданным, и прежде всего – Павла и Александра, не раз безнаказанно испытывавших его верность своим непостоянством.

Джордж Доу. Портрет А. А. Аракчеева. При императоре Павле I карьерный рост Аракчеева был стремительным: в начале царствования Павла Аракчеев имел звание полковника, в 1796 году он получил звание генерал-майора, затем в этом же году – майора гвардии Преображенского полка и стал кавалером ордена Св. Анны I степени. На следующий год Аракчеев был возведен в баронское достоинство и отмечен орденом Св. Александра Невского. Павел I пожаловал ему имение, при этом предоставил выбор имения лично Аракчееву, а также 2000 крестьян и графский титул. Но с этого времени и уже до окончания царствования Павла I Аракчеев был в опале

Худшим среди приближенных Павла, из которых вышли впоследствии государственные деятели его царствования, сменившие сподвижников Екатерины, – был Кутайсов. Родом турок из Кутаиси, взятый еще ребенком в плен при осаде Бендер, а затем превратившийся в графа Ивана Павловича и обер-егермейстера Высочайшего двора, он был пока просто камердинером и цирюльником Павла, а также его наперсником. Кроме того, лавируя среди небольшого женского мирка при дворе, он играл в нем втихомолку роль сводника.

Иван Павлович Кутайсов. Екатерина II подарила маленького турчонка своему сыну Павлу. Цесаревич искренно привязался к своему камердинеру, прощал ему небольшие шалости и постоянно одаривал. Вскоре Кутайсов сделался просто необходимым Павлу, а тот со своей стороны стал ловко пользоваться этой привязанностью, заставляя цесаревича щедро осыпать его милостями. Сблизившись с фон дер Паленом, граф Кутайсов примкнул к заговорщикам и содействовал убийству императора Павла I, своего благодетеля. Бывший фаворит, прожив долгую, довольно беззаботную и богатую жизнь, умер в Москве, в своём доме, 9 января 1834 года, на 75-м году жизни, никак не пострадав за свое презренное предательство

Эта игра, которую вместе с Кутайсовым вели и другие, служила планам императрицы. Екатерина была уверена, что ни плут Кутайсов, ни его товарищи никогда не посмеют пойти наперекор ее желаниям. Ей стоило махнуть рукой, чтобы весь этот «сор» был выметен.

Только в своей семье, служившей теперь в династическом отношении основой всей империи, Павел находил более верную поддержку. Однако коварство его слуг и его собственное легкомыслие вели к тому, чтобы лишить его и этой опоры.

III

До тридцатого года отношения Павла к прекрасному полу были нормальны и если не безупречны, то, во всяком случае, без всякого оттенка развратности. Одного этого факта достаточно, чтобы снять с Екатерины все те оскорбительные упреки, которые ей делали по этому поводу. Она даже свои собственные слабости старалась, по-своему, облечь в приличную форму. Для своего удобства она придавала им характер государственного учреждения, но никогда не делала из них школы порока.

Однако вполне естественно, что в обстановке ее двора чувственность проснулась у Павла очень рано. Ему не было еще десяти лет, когда София Гельвиг, немецкая старая дева, прислала ему из Цербста рубашку тонкого батиста, вышитую ее собственными руками и вместе с рубашкой надушенное и страстное послание. Вскоре затем Григорий Орлов повел мальчика в помещение фрейлин, и после этого излишне «наглядного урока» Павел, вернувшись к себе, набросился на том французской энциклопедии, стараясь разыскать в нем под буквой А какое-то слово, которое, наверное, было не «азбукой».

Порошин подробно рассказывает об естественных последствиях таких впечатлений. Ухаживания Павла и его несложные романы не выходили, впрочем, из ряда тех более или менее невинных увлечений, которые мы все переживаем в его годы. Позже, между семнадцатым и девятнадцатым годами, прежде чем Павел стал супругом Наталии Алексеевны, в которую был очень влюблен, у него были любовницы, как у всех молодых людей его лет. Одна из них, дочь санкт-петербургского губернатора Степана Ушакова и жена князя Михаила Чарторийского, София Степановна (1746–1803), вышедшая около 1770 года вторым браком за графа Петра Разумовского, подарила своему любовнику сына. Под именем Семена Великого этот сын обучался в английском флоте и скончался в 1794 году на борту «Vanguard» у Антильских островов.

Софья Степановна Разумовская – фрейлина, метресса императора Павла I, от которого имела сына Семёна, при рождении получившего фамилию Великий. Ее мужем был граф Пётр Кириллович, один из старших сыновей последнего гетмана Украины Кирилла Григорьевича Разумовского. Причём Софья Степановна была на пять лет старше своего мужа, что было предметом постоянного недовольства её свёкра, который её недолюбливал и называл «картуазной бабой»

Впрочем, после этой связи, наверное, не единственной, у Павла не сохранилось никаких волнующих воспоминаний, которые могли бы смутить его семейное счастье. К тому же всем своим романам он придавал характер – или вид – рыцарской сентиментальности. Мария Федоровна, чуть ли не каждый год дарившая ему детей, испытывала все-таки в неизбежные периоды отдаления от мужа сильную ревность, как все жены, влюбленные в своих мужей, и возможно, что Павел давал ей к этому повод. Сомнительно, однако, чтобы он отомстил Андрею Разумовскому, отбив у него красавицу Екатерину Петровну Барятинскую. Рассказ об этом кажется мало правдоподобным. Зато с Глафирой Ивановной Алымовой, вышедшей впоследствии замуж за Алексея Андреевича Ржевского, у него безусловно установились между 1777 и 1787 годами те же своеобразные отношения, как несколько лет спустя с Е. И. Нелидовой. Но после первого негодования Мария Федоровна стала играть роль поверенной между мужем и предметом его увлечения, и таким образом семейный мир не был серьезно нарушен.

Д. Г. Левицкий. Портрет Г. И. Алымовой. Алымова Глафира Ивановна (1758–1826) – дочь полковника И. А. Алымова, воспитанница Смольного института, по окончании которого с золотой медалью первой величины и шифром Екатерины II была взята ко двору. Фрейлина Екатерины II, впоследствии статс-дама, одна из первых русских арфисток. Ее первый муж – литератор, масон, вице-директор АН А. А. Ржевский, второй – И. П. Маскле, учитель французского языка и переводчик басен И. А. Крылова, впоследствии русский консул в Ницце. Была награждена орденом Св. Екатерины Малого креста

Благодаря романическому характеру Павла и его положению будущего императора, женщины увлекались им еще больше, нежели увлекался он сам. Трудно установить, с какой стороны делались первые шаги в его романтических похождениях. В 1789 году фрейлина Мария Васильевна Шкурина поступила в монастырь под именем Павлы; говорили, что причиной тому были несчастная любовь к Павлу или несбывшиеся честолюбивые мечты.

Как бы то ни было, в первые десять лет брака Павел и Мария Федоровна осуществляли классическую формулу семейного счастья. У них было много детей, и они любили друг друга. Но затем картина изменилась. Павел все дольше оставался в Гатчине, удаляясь от Павловска, и на сцену выступила Е. И. Нелидова.

Мария Васильевна Шкурина, в постриге сестра Павла, фрейлина императрицы. Дочь Василия Шкурина – камердинера Екатерины II

В Гатчине Павел был занят тем, что заставлял маневрировать живых марионеток, которых для него муштровали Штейнвер и Аракчеев; он заранее готовился к роли, которую собирался сыграть, взойдя на престол, и терзался, что не может выступить на сцену немедленно; он волновался, «был постоянно в дурном расположении духа, по словам Ростопчина, полный мечтаний и окруженный людьми, из которых самый честный заслуживал быть колесованным без суда». Великий князь окружил дворец непрерывной цепью часовых, которые и днем и ночью останавливали и окликали прохожих. Сам Павел с высокой башни наблюдал за окружающей местностью. Если он замечал, что путешественники сворачивают на окольную дорогу, чтобы объехать его владения, он посылал за ними вдогонку и заключал их в тюрьму. Каждый вечер по его приказанию производились обыски в домах соседнего пригорода и селений. На улицах и на дорогах было воспрещено носить круглые шляпы, высокие галстуки и фраки, и виновные в нарушении этого приказания строго наказывались. Павел на каждом шагу находил вокруг себя новых якобинцев и в конце концов ввел несменяемое военное положение на всем пространстве своих владений. «Каждый день только и слышно, что о насилии, – рассказывает Ростопчин. – Великий князь постоянно думает, что к нему относятся с недостаточным уважением, что все стремятся осуждать его действия. Он везде видит проявление революции…»

С каждым днем также будущий император все больше убеждался, что его «дрянным народом» следует управлять с кнутом в руках. «Вы видите, с людьми надо обращаться, как с собаками!» – будто бы говорил он своим сыновьям. И под видом борьбы с революционным режимом Франции он, в сущности, в точности воспроизводил этот режим, вплоть до осадного положения.

Между тем Мария Федоровна мирно занималась в это время в Павловске литературой, искусствами и хозяйством, отвлекаясь от этих забот лишь для того, чтобы выпросить у Екатерины каких-нибудь милостей для своей семьи. Павел жестоко упрекал ее за компромиссы, к которым неизбежно вели эти ходатайства; впрочем, теперь между супругами существовала глубокая рознь даже в повседневном обиходе их жизни. Павел вставал до зари, чтобы готовиться вместе со Штейнвером и Аракчеевым к своему великому делу; жена его до утра засиживалась за книгами, в которых, если верить Екатерине, часто ничего не понимала. И действительно, даже немецкая поэзия того времени, столь блестящая и волнующая, осталась ей чуждой, хотя Клингер и бывал в ее кругу. Ум ее был слишком прозаичен. Правда, она разделяла отвращение Павла к энциклопедистам, но зато ничего не понимала в его масонстве и мистицизме, так же как и в его мечтах о будущем величии, в его реформах, гневе, нетерпении. Так хорошо было бы жить мирно в Павловске, в ожидании лучшего! И почему не ждать, без лишнего беспокойства и напрасного раздражения, этого наследства, которое все равно перейдет к Павлу в свое время?

Любовь к искусству обоих супругов – которую, судя по ее проявлениям, было бы, может быть, справедливее назвать их дурным вкусом – могла бы их сблизить между собой. Но, чтобы сделать приятное Екатерине и вырвать у нее какую-нибудь милость для своей семьи, Мария Федоровна написала портрет наиболее страстно любимого фаворита императрицы, молодого и томного Ланского!

В ссоре, вспыхнувшей из-за этого между великим князем и великой княгиней, приняли участие их приближенные и придали ей ненужную остроту. Г-жа Бенкендорф, «дорогая Тилли», подруга детства Марии Федоровны, вывезенная ею из Монбеляра, объявила войну Е. И. Нелидовой, будущей фаворитке; добрый Лафермьер, служивший библиотекарем у Марии Федоровны, вступил в борьбу с Вадковским, бывшим правой рукой великого князя. Все могло бы, впрочем, обойтись мирно, если бы Павел, чувствуя, что исполнение его честолюбивых планов откладывается на долгое время, не задался новой мечтой, которая привела его к тому, что он стал искать близости с другой женщиной, так как не мог найти в этом направлении сочувствия у своей законной подруги. Он не мог превратиться немедленно в Фридриха II или в Петра I, а потому решил сделаться пока героем идеальной нравственной высоты. Лишенный возможности подняться по ступеням престола, он устремится на вершины мысли, добродетели, любви…

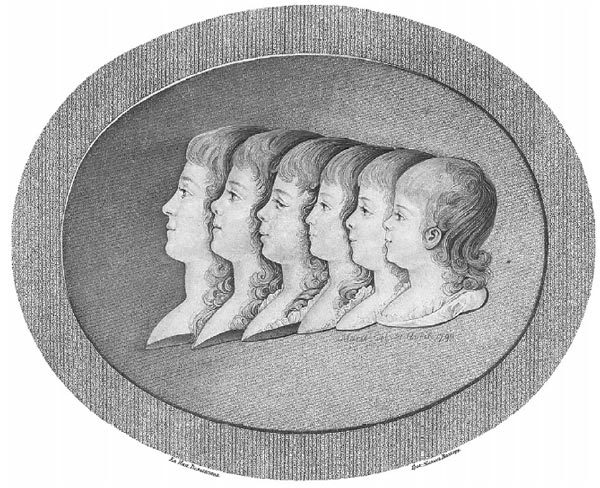

Джеймс Уокер. Портреты детей Павла I: Александра, Константина, Александры, Елены, Марии и Екатерины. 1790 г.

Эта мечта зародилась у него около 1790 года. В свободное время от маневров он все больше вдохновлялся ей, доходя силой самовнушения до настоящих галлюцинаций. Но ум его был слишком неширок, и воображение слишком бедно, чтобы он мог наслаждаться этой мечтой в одиночестве. Ему было необходимо воплотить ее, придать ей реальную форму; притом ему была нужна посторонняя помощь, чтобы вместе с кем-нибудь уноситься ввысь. А так как он, наверное, читал Гете и его рассуждения на тему о «вечно женственном», а Мария Федоровна, при ее вечных беременностях, была совершенно неспособна играть роль Шарлотты Штейн, то он решил искать другую героиню – или ему помогли ее найти. В это дело вмешался Вадковский и, по-видимому, другой друг детства Павла, возвратившийся в это время из Дании, барон Сакен. Стараясь упрочить свое положение и в настоящем и в будущем, Сакен легко мог быть в этой интриге орудием большого двора, – хотя Нелидова об этом ничего не подозревала.

IV

Если верить госпоже Ржевской, Павел не мог сначала выносить будущий предмет столь сильной страсти, отчасти за приписываемый этой фрейлине злой нрав, отчасти за ее бесспорно некрасивую наружность. Даже начав на нее смотреть другими глазами, он, казалось, не находил в ней сперва никакой физической или нравственной привлекательности, а скорее обратил на нее внимание из-за пустого расчета, представлявшего собой, в сущности, очень необдуманное предприятие. Вадковский и Сакен согласились его уверить, будто при большом дворе о нем говорят, что он пляшет под дудку своей жены; чтобы доказать противное и избежать фиктивного рабства, он сковал себе настоящие цепи.

Все остальное явилось уже потом, а начало авантюры не представляло ничего особенного.

Около 1786 года молва просто заговорила о Екатерине Ивановне как о любовнице великого князя. Шесть лет спустя она возмутила малый двор, добившись от Павла удаления госпожи Бенкендорф. Мария Федоровна имела неосторожность пожаловаться Екатерине, и, узнав об этом, Павел вышел из себя и сказал даже жене, что дождется от нее дня, когда она ему приготовит участь Петра III. На этот раз ссора так разгорелась, что известие о ней появилось в Moniteur universel в Париже. Нелидовой, родившейся 12 декабря 1758 года (старый стиль), было уже за тридцать. Дурнушка и старая дева!

Ее семья, вышедшая из Литвы, но поселившаяся в окрестностях Смоленска в те времена, когда Россия, стремясь к Западу, в течение веков соперничала с Польшей, была судьбой предназначена являть собой питомник фавориток. В следующем веке Екатерину Ивановну сменила ее племянница, Варвара Аркадьевна, игравшая очень заметную роль в последние годы царствования императора Николая I. Еще ранее Нелидовы были отмечены в истории своей новой родины по различным причинам: прославленные в четырнадцатом веке одним из соратников Дмитрия Донского в Куликовской битве (8 сентября 1380 г.) они были обязаны менее славной известностью, в начале семнадцатого века, одному из Лжедмитриев.

Д. Г. Левицкий. Портрет Е. И. Нелидовой в роли Сербины. 1773 г. Весёлый нрав и остроумие выделяли её среди выпускниц Смольного института. Маленького роста, изящная и пропорционально сложенная, она отнюдь не была красавицей. Князь Иван Долгоруков писал о ней: «Девушка умная, но лицом отменно дурна, благородной осанки, но короткого роста»

Екатерина Ивановна воспитывалась в Смольном институте благородных девиц, где мать Павла старалась привить русским дикарочкам свой идеал высокой полуфранцузской, полунемецкой культуры: элегантность и хороший тон, знание изящных искусств и понимание всех тонкостей языка Вольтера, придворный этикет и преклонение перед культом Schoenseligkeit.

Нелидова, как продукт этого чисто искусственного воспитания, представляла собой в пятнадцать лет настоящее чудо и пробудила в своей царственной покровительнице желание поручить Левицкому нарисовать ее портрет во время исполнения ею па менуэта. Через два года Екатерина Ивановна следовала уже той дорогой, по которой прошли все девушки, подобные ей, и заняла место среди фрейлин первой жены Павла. Мария Федоровна получила ее в наследство, как туфли покойной великой княгини, и ей и в голову не приходила мысль о возможности соперничать с «маленькой смуглянкой». Она не обратила внимания на блестевшие умом глаза, освещавшие неблагодарное лицо, на мерную грацию каждого движения этого слабенького тела. Павлу начинает нравиться общество дурнушки? Тем лучше. Ей воспользуются, когда нужно будет его уговорить и дать ему совет.

В 1788 году, во время злополучной войны с Финляндией, перипетии которой нам известны, Нелидова, с согласия великой княгини, взялась за исправление отсутствующего великого князя. Об этом она переписывалась и с Вадковским. Но уже в письмах к самому Павлу, в конце которых Мария Федоровна снисходительно делала свои приписки, фаворитка хвалилась тем, что знает лучше, чем кто бы то ни было, «дорогого Павлушку»; она получала письма и от него, где он писал ей, что если ему придется встретить смерть на поле сражения, то последняя его мысль будет о ней! Пускаясь на хитрость, к которой она и потом прибегала не раз, она уже теперь заявила о своем намерении поселиться в Смольном, как только возвратится великий князь. Мария Федоровна приписала по-итальянски: Questo non sara! Екатерина Ивановна прибавила по-русски: Будет!

Опять жизнь втроем: так было на роду написано Павлу. О характере этой связи мнения современников разделились. Большинство, однако, держалось взгляда, наиболее соответствовавшего законам природы и похожего на правду. Более великодушное потомство склонилось к тому, чтобы принять чисто идеальное объяснение романа, которое и сами герои последнего желали ему придать.

Стать на чью-либо сторону в этом споре было бы слишком смело для историка; ему следует ограничиться лишь указанием отдельных мнений.

Являясь опять третьим лицом в этой тесной дружбе, Мария Федоровна, по-видимому, долгое время считала ее вполне невинной. Но она не обладала особенной проницательностью, а увидя себя обманутой в других случаях подобного же рода, она потеряла веру и в эту дружбу.

В одном из писем к матери Павел «перед Богом и людьми» протестовал против людской злобы, дающей ложное толкование «связи, исключительно дружественной». Но ради того, чтобы защитить от мщения любимую женщину или спасти ее репутацию, какой же мужчина остановится перед ложью?

Находясь однажды в Смольном, когда Екатерина Ивановна уже решила туда удалиться, и проникнув во время ее отсутствия в ее комнату, Павел воспроизвел сцену Фауста в комнате Маргариты, познакомившись, очевидно, ранее с этим шедевром по первым вышедшим тогда отрывкам драмы. Он отдернул занавеси ее кровати и с восторгом воскликнул: «Это храм непорочности! Это храм добродетели! Это божество в образе человеческом!» Но из прочитанной им, хотя и не оконченной, драмы он знал, что стало с непорочностью и добродетелью Маргариты, и несколько позже, в Михайловском дворце, соединив свои комнаты с помещением княгини Гагариной лестницей, которой он один пользовался, он опять вздумал обоготворять эти отношения. Возможно, однако, что, впадая в мистицизм в своих увлечениях и фантазиях, ему удалось обмануть самого себя.

Остается привести еще свидетельство главного заинтересованного лица. «Разве вы были для меня когда-нибудь мужчиной? – читаем мы в одном из писем Нелидовой к Павлу. – Клянусь вам, что с тех пор, как я к вам привязана, я этого никогда не замечала. Мне кажется, что вы мне – сестра». Эти строки были бы убедительны, если б только они не предназначались для прочтения Марии Федоровны.

Но разве написавшая их не стоит выше всяких подозрений в лицемерии? Судя по семейным преданиям, нельзя сомневаться в величии ее души, подтверждения чему были ею неоднократно даны. Ее бескорыстие вошло в пословицу. Из ее переписки видно, как она беспрестанно боролась с чрезмерной и оскорбительной на ее взгляд щедростью ее друга. Она очень неохотно приняла от него однажды простой «фарфоровый сервиз для завтрака» и отказалась от предложенной ей при этом «тысячи душ».

Когда оставшиеся в живых окружают благоговейным культом, вследствие своей набожности, особенно дорогую память некоторых лиц, уже сошедших в могилу, они возбуждают не только наше уважение, но и нашу симпатию. Не хотелось бы доставлять им малейшего огорчения, в особенности тогда, когда это благоговение связано с именем, все еще с честью носимым. Но история тоже имеет свои права. Двадцать третьего февраля 1797 года в депеше кавалера, впоследствии лорда, Витворта, английского посла в Санкт-Петербурге, упоминается о сумме в 30 000 рублей, тайно уплаченной им Нелидовой – за заключение торгового договора, выгодами которого были отчасти обязаны стараниям фаворитки. Бывший цирюльник Кутайсов получил одновременно 20 000 рублей за такие же услуги.

Витворт был благородный человек и большой барин, владевший в Англии значительным состоянием. Он всегда пользовался на своей родине репутацией честного и порядочного человека, о чем свидетельствовал и Вальтер Скотт. Располагая большими секретными суммами, он никогда не возбудил ни малейшего спора из-за их расходования. Во время его пребывания в Петербурге у Нелидовой явилась заместительница в благосклонности государя, что не отразилось однако на распределении этих щедрот, которые посланник продолжал раздавать и из которых он никогда не уделил ни одной доли княгине Гагариной. Этот пункт в биографии фаворитки, по-видимому, строго установлен и если, по понятиям эпохи, он лишь незначительно задевал ее честь, то представление об ее искренности оказывается им серьезно поколебленным. Впрочем, ей не раз случалось заметно спускаться иногда с той недосягаемой высоты, на которой ей всегда хотелось пребывать и где услужливое воображение публики доныне сохранило ее память. Но, очевидно, они с Павлом не возносились так высоко, когда посвящали в свои «отношения чистейшей дружбы» Александра Борисовича Куракина, который, сравнив великого князя с пчелой, собирающей мед с цветов, отвел временной фаворитке простое место в общем цветнике.

В физическом и духовном отношениях все существо Екатерины Ивановны представляло собой, конечно, полную противоположность личности великой княгини; ее откровенные выходки, ее резкости, воркотня и вспышки гнева не соответствовали спокойствию Марии Федоровны, равно как ее великодушные порывы, ее витание в облаках – ограниченному уму идиллической и элегической, но, в сущности, очень прозаической владелицы Павловска. Однако Нелидова, кажется, с большим искусством сумела придать цену этому контрасту, в чем и следует видеть главный секрет ее победы. Но возможно также, что, подобно самому Павлу, предаваясь вместе с ним мистицизму, мечтам и химере, ей удалось мысленно перенестись в тот мир и видеть в измененном виде даже материальные факты их общего существования. На это могла повлиять возбужденность чувств, явившаяся следствием немецкого Sturm und Drang; распространившись в то время по всей Европе, она проявилась, в частности, в обоготворении любви; но ведь известно, в какой мере к этой экзальтированности примешивалась грубая чувственность. Разве, оправдываясь в том, что она никогда не смотрела на своего друга, как на мужчину, Нелидова не показывала, что между ними вопрос пола все-таки подымался? И как допустить, что только в одном этом случае Павел не позволил себе разрешить его в смысле естественной и обычно непреодолимой потребности. Однажды один офицер, бывший в карауле в Гатчинском дворце и стоявший недалеко от комнаты фаворитки, видел, как оттуда стремительно вышел наследник. В тот же момент женский башмак, с очень высоким каблуком, был пущен в открытую дверь и, попав в уходившего, задел его по щеке. Не обернувшись, но только сгорбившись, Павел удалился. Через минуту в дверях появилась Нелидова и спокойным шагом пошла поднимать свой башмак; она надела его на ногу и вернулась в свою комнату. Вероятно, в этот день они спустились с белоснежных вершин идеала.

Екатерина Ивановна, хотя и способная на поступки далеко не возвышенные, все-таки не была безусловно вульгарной натурой. Находясь в двусмысленном положении, она всегда прилагала все старания к тому, чтобы придать благородство своей роли. Она искренно хотела выполнить высокую нравственную задачу и отчасти успела в своем намерении. Заменяя подле Павла место бедной Марии Федоровны, когда нужно было его утешить, наставить, охранить от излишних проявлений чувствительности и от умственных заблуждений, она в большинстве случаев являлась его спасительницей. Но игра была опасная, и намерение приобщить к ней, для полной гармонии, супругу и подругу составляло задачу трудно выполнимую.

После отъезда госпожи Бенкендорф великая княгиня, находясь еще под влиянием благоговевшей перед ней «chère Tilly», разволновалась, испугалась и, совершенно утратив свое простодушное доверие, дошла до того, что поведала свекрови «о своем несчастии». Императрица подвела ее к зеркалу.

– Посмотри на себя и вспомни лицо «petit monstre».

В глубине души императрица сознавала, что семейная жизнь сына непоправимо разрушена, и радовалась этому. Когда Мария Федоровна потребовала удаления фаворитки, она не изъявила на это своего согласия. Екатерина Ивановна оставалась в Павловске, и в начале 1792 года великая княгиня, приготовляясь опять к родам, обещавшим быть очень трудными, советовала Плещееву хорошенько угождать – той, кто в скором времени может сделаться «второй Ментенон».

Павел, со своей стороны, делал предписания лицам своей свиты, формулированные так одним из них: «Уважение к Нелидовой, презрение к великой княгине». А Никита Петрович Панин, племянник прежнего гувернера, делая вид, что не хочет считаться с этими предписаниями, получил следующее предостережение:

– Le chemin que vous prenez, monsieur, ne peut vous conduire qu’à la porte ou a la fenetre.

Павел обещал избить палкой садовника в Царском Селе, провинившегося в том, что послал фрукты владелице Павловска! Но в это время, хотя неистовства великого князя и сопровождались добродетельными и даже святыми порывами и таким горячим и частым проявлением благоговейного усердия, что гатчинский паркет сохранял следы его коленопреклонений, он уже никого не щадил, и даже «божественной» Екатерине Ивановне приходилось от него терпеть.

Не особенно стесняясь выбором находившихся в ее распоряжении средств защиты, она сохраняла себе поддержку в известных нам отношениях с Кутайсовым но, испугавшись шума, наделанного всей этой историей, она еще раз пустила в ход притворство, попросив у императрицы разрешения удалиться в Смольный «с сердцем столь же чистым, с каким она его оставила». Павлу не стоило большого труда ее удержать; но он не замедлил дать ей раскаяться в своей уступчивости.

V

«Сердце этого человека для меня лабиринт, – писала она вскоре после того Александру Куракину… – Я готова от всего отказаться». Очарование нарушено. Живя втроем, трудно было сохранить согласие между двоими. Ростопчин упоминает о любовных похождениях Павла, которые фаворитка оставляла без внимания, между тем как сама очень волновалась, когда великий князь излил свое дурное настроение на ее дорогого Куракина. Вступив на скользкий путь неизбежных разочарований, обе стороны находили повод ссориться из-за малейших пустяков.

Павел, становясь все более и более мрачным, раздраженным и несдержанным, сам попал в тот поток, в котором должны были потонуть все его радости. Влияние Нелидовой, хотя и сильно уже пошатнувшееся, некоторое время еще одерживало верх, и в 1793 году даже Мария Федоровна не погнушалась им воспользоваться. Великий князь отказался присутствовать на бракосочетании своего старшего сына, не потому, что он был против этого брака, но потому, что его отношения с матерью становились все более натянутыми. После вмешательства фаворитки он повиновался, но остался недоволен ей, и великая княгиня, может быть, на это рассчитывала.

В этом инциденте, полагали, и был толчок для нового союза, заключенного после примирения обеими женщинами, чтобы защитить от самих себя предмет их общей любви. Согласие в действительности должно было быть восстановлено, но несколько позже. В этот момент Мария Федоровна еще не отказывалась от своих новых предубеждений. «Эта девушка – бич», – писала она Плещееву. Отношения их были таковы, что Павлу приписывали даже намерение прибегнуть к помощи своей подруги, чтобы отравить свою жену; видя, что возврат к добрым отношениям невозможен, Екатерина Ивановна на этот раз уже серьезно решила удалиться на покой. Но даже и в этом решении Мария Федоровна опять находила «нечто подозрительное», в чем на этот раз не ошибся ее женский инстинкт.

Когда отставка была решена, фаворитка искусно повела дело об условиях. В роскошно обставленном помещении Смольного, «снабженном всем, что только могут придумать тонкий вкус и богатство», одаренная и награжденная Екатериной и Марией Федоровной, она более чем когда-либо выказывала бескорыстие, укоряя Павла за то, что он ее «тревожит» и своей ненужной ей щедростью «заставляет ее сердце обливаться кровью». Ей ничего не нужно в избранном ею убежище. – Вернется ли она в Павловск? – Нет, никогда! – Хоть на неделю? – Даже ни на одни сутки! Она навсегда простилась с придворной жизнью. Однако вскоре после этого Ростопчин заметил, что ее отсутствие при дворе совершенно не ощущается, так часто возвращается туда «маленькая чародейка»! А следующей весной, так как Павел настаивал, Павловск снова принял ее на целые месяцы.

Только тогда Мария Федоровна, потеряв надежду от нее отделаться, решила примириться с этим «бичом». Она не выиграла от ее удаления. Павел, оторванный от одного из тех двух существ, с которыми он привык делить свою жизнь, стал еще хуже относиться к другому. Вслед за «chère Tilly» он отнял у бедной Марии Федоровны и верного Лафермьера. После тридцатилетней безупречной службы, последний был вынужден искать убежище в провинции, в усадьбе одного из Воронцовых; и в этом уединении он и умер в 1796 году. В то же время наследник держал себя самым вызывающим образом по отношению к той, которой он желал наследовать. Он стал очень редко ездить в Петербург, оставался там лишь очень недолго и высказывался везде крайне несдержанно.

Мария Федоровна, быть может, не знала подробно о намерении лишить его престола, уже составленном и медленно созревшем в уме императрицы, но она достаточно хорошо знала характер своей свекрови, чтобы предполагать, что ею можно безнаказанно пренебрегать. Кроме того, принятое Павлом решение лишь изредка появляться при императорском дворе отдаляло великую княгиню от ее старших сыновей, которых обыкновенно там удерживали. Она предполагала, что, при содействии Нелидовой, им удастся общими усилиями изменить это тяжелое и опасное положение, и поэтому жизнь втроем была восстановлена.

Сначала казалось, что это привело к счастливым результатам. Великая княгиня, послушно следуя советам «маленькой чародейки», постаралась более чем прежде примениться к фантазиям своего супруга. Она вставала в 4 часа утра, чтобы сопровождать его на маневры. Он, видимо, был этим тронут, но это возрождение могло иметь значение лишь в сближении обеих женщин.

Добрые отношения между фавориткой и Кутайсовым связывали, в свою очередь, слишком разные темпераменты для того, чтобы сохраниться при наличии их разнородных честолюбивых стремлений. В 1795 году, когда у Нелидовой произошел по какому-то поводу конфликт с Кутайсовым, он решил выставить ей соперницу. Исполнить это было нетрудно при той нравственной неустойчивости, которой поддавался великий князь. Павел послушно дал себя проводить в комнату одной из заштатных фрейлин, Наталии Федоровны Веригиной. Молодая и довольно хорошенькая, она была уже невестой Сергея Плещеева; Павел это знал, но не счел нужным задумываться.

Нелидова могла бы испытать вполне справедливую досаду; но она проявила гнев, совершенно непростительный для простого друга, она вполне приняла вид покинутой любовницы и в апреле 1796 года неожиданно уехала из Павловска, написав при этом Куракину:

«Какая непоследовательность! Какое легкомыслие! Я прощаю неблагодарность, потому что не она его погубит; но довериться, очертя голову, не рассуждая, не зная ни характера, ни образа мыслей!.. Только жалость не дает проникнуть в мое сердце презрению, которое все время мне подсказывает мой рассудок… Не упоминайте обо мне в ваших письмах, потому что не мне их теперь показывают… Их показывают, их выносят на площадь – и перед кем! Благодаря приезду моей матери, я воспользовалась ее пребыванием в городе, чтобы уехать с дачи, куда ничто не в состоянии заставить меня вернуться… Я видела, как друг самый преданный и, как мне казалось, самый нежный, день ото дня становился самым жестоким, самым несправедливым человеком, яростно преследующим все, что мне принадлежит… Стыд и, несомненно, угрызения совести, от которых он старается отвлечься и которые стремится заглушить в глубине своего сердца, делают моим тираном того, из-за кого я столько страдала».

На этот раз она – в течение нескольких месяцев – оставалась верна своему решению. Всегда практичная и умевшая приспособляться к обстоятельствам, Мария Федоровна перенесла свою корыстную снисходительность на новую фаворитку, «la chère Chabrinka», как она называла ее уменьшительным именем. Нелидова устояла против примирительных попыток Куракина, даже после того, как Павел, которому быстро надоела эта интрига, направил все усилия к тому, чтобы получить за нее прощение. Бывшая фаворитка имела другие причины оставаться непоколебимой.

«Нет, – писала она, – ничто не могло бы меня заставить возобновить обманутую дружбу… Ее очарование разрушено… Зачем хотите вы, чтобы я с ним виделась? Он ничего от этого не выиграет. Он обесчестил себя в моих глазах!.. Я не обращаю больше никакого внимания на движение души, способной на ряд низких поступков… Я чувствую себя дальше, чем когда бы то ни было, от всего, что могло бы повести к сближению, о котором я не могу думать без ужаса и последствия которого рисуют мне картины ада… Я получаю в настоящее время ворох извинений и оправданий. Всё это только усиливает мое отвращение».

Эти последние строки были написаны 1 ноября 1796 года. Через несколько недель та же рука писала другие, предназначенные тому же лицу, и в них говорилось следующее:

«Чем более я изучаю это сердце (сердце Павла, предмет недавней пылкой ненависти), тем более я верю, что мы имеем полное основание надеяться, что он составит счастье всех, кого поручила ему судьба. Как мне хотелось бы, чтобы его узнал весь мир!»

И вскоре после того добровольная затворница Смольного вновь появилась рядом с человеком, вчера еще «навеки обесчещенным» в ее глазах, а сегодня снова ставшим «ее дорогим Павлушей».

Что же произошло за это время? 6/17 ноября, у постели умирающей Екатерины, Павел, собираясь вступить в права наследства, осчастливил в течение четверти часа разговором младшего брата Екатерины Ивановны, Аркадия Нелидова. На другой день он произвел этого двадцатитрехлетнего молодого человека в чин майора и назначил адъютантом. Но перед тем сестра счастливого офицера, как и все в Петербурге и даже в Павловске, имела самые серьезные подозрения, что наследие ускользнет из рук наследника. В тот момент, когда она намеревалась покинуть Павловск, наступал решительный период вражды между матерью и сыном, и в числе мотивов, подсказывавших ей ее решение, Нелидова указывала на свою «священную привязанность» к императрице. Она сделала выбор между матерью и сыном.

VI

Летом 1792 года влияние Екатерины Ивановны, имевшее своим последствием ссору между Павлом и его супругой, достигло своего апогея, и в это же время, судя по признаниям Екатерины Гримму, намерения ее о передаче после нее наследования престола были окончательно выяснены. Александр скоро женится и через некоторое время будет не только объявлен наследником, но и коронован! Бракосочетание старшего сына Павла было отпраздновано 28 сентября 1793 года, а через несколько недель Екатерина призвала Сезара Лагарпа и продержала его у себя более двух часов. Надлежало предупредить молодого великого князя и увериться в его согласии на предполагаемую перемену.

Образ мыслей Александра был уже настолько неуловим, его сердце так непроницаемо, что, несмотря на все свое умение управлять людьми, великая государыня отказалась от желания собственными средствами позондировать почву и приобщить к своим намерениям молодого человека. Она предпочла прибегнуть к услугам наставника. Не открывая ему своего замысла, она пыталась заставить его угадать.

Фредерик Сезар Лагарп. Первоначально de La Harpe, но в ходе Французской революции изменил написание фамилии, удалив дворянскую частицу de

Если верить его собственному свидетельству, то сообразительный вальдеец ускользнул от предложенной ему таким образом миссии: он дал понять императрице, что и не подозревает даже, в чем тут дело, и был бы неспособен за это взяться; потом он, по собственному рассказу, поторопился предупредить Павла о том, что ему угрожает, приложив в то же время все старания к сближению отца с сыном. Заметив эту проделку, Екатерина выслала из пределов России обманувшего ее доверие швейцарца, сославшись на его политические воззрения, которые, впрочем, были ей давно известны. Говорят, будто она ему сказала при его приезде в Петербург:

– Сударь, будьте якобинцем, республиканцем, всем, чем хотите; я считаю вас честным человеком, и мне этого достаточно.

Рассказ изгнанника содержит, вероятно, долю правды, но, несомненно, и долю неточностей. Свидание, имевшее своим последствием его удаление, происходило 18 октября 1793 года, а он был удален только 23 октября следующего года. Параллельное развитие французской революции и русской политики, с их все более и более возрастающим в это время несогласием, послужило, очевидно, главным поводом к принятию этой меры. Но вполне вероятно тоже, что Екатерина удерживала в течение двух часов Лагарпа не ради одной приятности разговора с ним, так как она в то же время пыталась посвятить в свою тайну и Марию Федоровну и сделать ее своей сообщницей в задуманном ей государственном перевороте.

Встретив с разных сторон неожиданные препятствия, она отложила слишком поспешное выполнение программы, о которой сообщала Гримму, но не отказалась от своего замысла.

Павел делал все, чтобы еще более утвердить ее в ее намерении, сильнее ожесточаясь под угрозой, держал себя вызывающе и умножал свои выходки. В Павловске и Гатчине он распространял вокруг себя ужас. В Петербурге и в Царском Селе его редкие появления приводили двор в смущение. Показывались озабоченные лица и принужденные позы. Пажи дрожали, открывая двери перед редким посетителем. Молодые великие князья тоже разделяли общее впечатление. С отъездом Павла императорские резиденции снова принимали свой праздничный вид, и Екатерина писала Гримму: Die schwere Bagage ist abgegangen; wenn die Katze nicht zu House ist, so tanzen die Mäuse über die Tische und sind glücklich.

Но было легче шутить о «тяжелом обозе» или о кошке, предоставляющей своим уходом свободу мышам, чем избавиться от этого стеснения.

В 1794 году императрица решила перенести дело в свой Совет. Мы не знаем достоверно, что там произошло. Судя по слухам об этих секретных заседаниях, проникшим в публику, один только член собрания сделал возражение, ссылаясь на то, что характер великого князя может измениться после его вступления на престол. Одни говорили, что эти возражения сделал граф Валентин Пушкин, другие приписывали их Безбородко, чем и объяснялось возвышение последнего после воцарения Павла. Однако совершенно недопустимо, чтобы Екатерина отступила перед единственным противником; верно только, что результатом этой попытки было то, что решение отложили на неопределенное время. Лишь два года спустя императрица, и довольно неудачно, снова обратилась к тому же вопросу. Она старилась.

Уже в 1789 году императрица сделала свое меланхолическое признание Храповицкому: «Я не нахожу больше средств!» Между тем она сохраняла ту «непоколебимость», которой всегда хвалилась: «Препятствия созданы для того, чтобы достойные люди их отстраняли и тем умножали свою славу, сказала она однажды Фальконе: вот значение препятствий». Она всегда стремилась их побороть. Она «вызывала также всякого идти наперекор ее воле».

В июне 1796 года у Марии Федоровны родился третий сын. С этой стороны ее супружеская жизнь протекала без перемен, смущавших ее в других отношениях. Если Павел и переставал разговаривать с женой, то он не лишал ее прибавления семейства. Роды происходили, как всегда, в Царском Селе, и так как Павел торопился сейчас же уехать в Гатчину, то Екатерина осталась ухаживать за своей невесткой. Как только последняя поправилась, императрица предложила ей подписать бумагу, в которой предлагала потребовать от мужа отречения его от прав на престол в пользу старшего сына.

В. Л. Боровиковский. Екатерина II на прогулке в Царскосельском парке. 1794 г.

Осведомленная очень точно обо всем происходящем в Павловске и в Гатчине, Екатерина, конечно, представляла себе, какое положение создал себе Павел в кругу своих; Ростопчин так изобразил его два года спустя: «Великий князь Александр ненавидит отца; великий князь Константин его боится, дочери, воспитанные матерью, смотрят на него с отвращением, и все это улыбается и желало бы видеть его обращенным в прах». Однако императрица забыла принять во внимание глубокую порядочность Марии Федоровны или же ее честолюбие, которое хотя и уступало честолюбию Павла, но тем не менее было развито в ней очень сильно. Великая княгиня наотрез отказала, сохранив это предложение в тайне. Павел узнал о нем уже после смерти матери, когда разбирался в ее бумагах. Он рассердился тогда на жену за то, что она скрыла от него об этом, и не был ей вовсе благодарен за ее отказ. Действительно, подписав бумагу, она и сама лишилась бы короны.

Неудачны были попытки Екатерины. Несколько месяцев спустя она решила вступить в непосредственные переговоры со своим внуком и, по-видимому, добилась своего. Двадцать четвертого сентября 1796 года, в тот момент, когда Нелидова оттолкнула, – и нам известно, с каким презрением, – мольбы Павла о прощении, Александр дал письменное согласие на проект, лишавший престола его отца, и горячо благодарил свою бабушку за оказанное ему предпочтение. Документ этот был найден в бумагах Зубова.

Было ли это согласие только симулировано, как предполагали? Никто даже из самых близких друзей будущего восторженного поклонника и непримиримого противника Наполеона не мог когда-нибудь надеяться прочесть его мысли. Тем же самым пером и в тот же час молодой великий князь писал письмо Аракчееву, где заранее давал своему отцу титул Императорского Величества. Ведя переписку с Лагарпом, он отвергал, даже при нормальном порядке вещей, всякое желание царствовать. Двор был ему ненавистен; мысль об управлении государством приводила его в трепет; он только и думал, как бы ему удалиться в Швейцарию и жить там спокойно, как простой смертный. С другой стороны, его отношения с Павлом в это время улучшились. Уезжая часто из Петербурга, чтобы встретиться с отцом в Павловске или Гатчине, он перенял некоторые его вкусы, а также и некоторые предубеждения. Он писал Виктору Кочубею: «В наших делах господствует неимоверный беспорядок; грабят со всех сторон; все часто управляются дурно; порядок, кажется, изгнан отовсюду».

Полагают, что Александр, делая вид, будто повинуется воле своей бабушки, обдумывал вместе с родителями средства к разрушению ее замыслов. В этом смысле объясняют и записку Марии Федоровны, посланную ему: «Ради Бога, держитесь условленного плана. Мужайтесь и поступайте честно, дитя мое! Бог никогда не оставляет невинность и добродетель». Но мы ничего не знаем об упомянутом плане, кроме того, что, по свидетельству графини Эдлинг, Александр предполагал избавить себя от исполнения намерений императрицы, скрывшись вместе с женой в Америку. Но несколько лет спустя, надев корону, обагренную кровью, пролитой, быть может, при его более или менее сознательном содействии, он тоже выказывал отвращение к власти и хотел все бросить.

Задача эта неразрешима, так как все подробности этой главы истории окружены тайной. По всеобщему мнению, в момент своей смерти Екатерина собиралась опубликовать манифест, объявляющий приговор великому князю, на который она получила согласие главных государственных деятелей, как-то: Румянцева, Суворова, Зубова, санкт-петербургского митрополита Гавриила и самого Безбородко. Но до нас не дошел ни один подобный документ. Говорили также о завещании, составленном императрицей в том же смысле. Но для Екатерины не было тайной, какая судьба обычно ожидает такого рода акты и что, говоря языком политики, «мертвые не имеют воли», как это было заявлено тридцать лет спустя в Совете ее Империи.

Совершенно очевидно, что ей хотелось наладить это дело еще при жизни, но, не успев его быстро привести в исполнение, она была застигнута событием, с которым все мы должны считаться и которое, однако, так часто разрушает наши самые мудрые расчеты.

Смерть разом и бесповоротно рассудила все вопросы между матерью и сыном, не смущаясь тем, что в их продолжительной ссоре трудно было решить, кто прав, кто виноват. Екатерина не была совершенно безупречна; но ее соперница в славе в современной ей истории, Мария-Терезия, совершенно безупречная, сделала не лучше, доведя свою снисходительность до раздела власти со своим сыном. В последнем споре право было, конечно, на стороне Павла: но в пренебрежении этим правом у Екатерины было оправдание, которое ее сын подчеркнул еще сильнее, когда стал царствовать.