Вторая тетрадь

18. XII.72

Начал новую тетрадь. Просто по поговорке: «С понедельника – новая жизнь». Сегодня понедельник, и я начинаю новую тетрадь.

…Сделал большую гимнастику. До пота, до усталости. Ждали открытия Тигиля – и наконец он открылся. Можно лететь. Собрались быстро и делово. Читал вечером Андрея Битова, хороший писатель. Несколько все же лабораторный.

Володя два дня провел дома с семьей и утром пришел несколько бледноватый. Общение с «половиной».

Поехали на аэродром. Все те же люди, которые с нами летают вот уже несколько дней, почти полторы-две недели. Вообще, это для Антониони. Несколько человек, скажем 9–10, летят на самолете куда-то. Они не знакомы и летят каждый по своим делам, но долететь до пункта назначения никак не могут. Вот погода не пустила, и пришлось сесть раньше и несколько дней жить вместе. Опять полетели, и опять мимо, на этот раз пришлось сесть дальше. И снова несколько дней вместе сидят, 9 человек и 5 летчиков. И между ними происходят – любовь, измены, страсти и так далее!.. Но главное – то, что это все происходит не в Италии, солнечной и белой, а в СССР, с обшарпанными сортирами и умывальниками с сосками.

Кстати, о сортире. Надо бы сделать удивительную коллекцию описаний сортиров всей Камчатки.

Короче, прилетели в Тигиль, разместились.

«Мороз и солнце…» Снег хрустит. Разместились. Пообедали. Пошли в кино на старую картину Арнштама «Друзья». Ох, и кино Лелик лудил. Ну, да бог с ними.

Пришли домой, буду читать.

19. XII.72

День прошел нормально, за исключением того, что морозище, хотя и солнечно.

Встречались со стариками. Милые, трогательные люди, так чутки и внимательны к тем, кто у них расспрашивает что-либо о прошлой жизни.

Купил Степану сапоги-кирзуху. Они хоть и смешные, да ловкие. Пусть шлепает по Москве в кирзухе. Обедали. Потом готовились – вечером опять выступление.

Народу в клубе – битком. Выступали. Все прошло нормально, только вот все никак не проходит у меня чувство какой-то вины и никчемности, которое возникает порой и теперь, как раньше в прошлой моей жизни. От этого вновь неспокойно. Чужим себя чувствую всему – и здесь, и там, «на материке».

Вообще, опустошение сейчас какое-то. Видимо, идет оно и от того, что нужно снимать этот фильм о походе, а как зажечь в нем искру Божию, пока не знаю. Нужно думать, а неохота. Да деваться некуда, придется.

Почитаю…

Я разволновался. Вдруг подумал, что кино наше (большая часть фильмов, во всяком случае) никаких усилий, затрат нравственных не требует от зрителей. Заплатил 30 копеек и смотри себе. Оттого и титров никто не читает, что никогда не понадобится зрителю вспомнить, кто делал картину, вспомнить для того, чтоб поразмыслить над ней, сопоставить с другими произведениями кино, да и литературы, оценить мысль, стиль режиссера, о чем-то поспорить… Зачем им это? Посмотрел и забыл, и пусть горит все огнем. Леность мысли от бедноты нравственной, от желания лишь простого развлечения, не больше.

А идет все от чудовищного извращения социальных отношений между людьми, да вообще извращения всех отношений человеческих.

Болельщик, бросающий бутылку со 106 ряда на стадионе имени Ленина, знает, что сейчас там, внизу, кто-то хватается за разбитую голову, и все, рядом с тем пострадавшим сидящие, будут оглядываться и кричать, но так никто и не узнает, что это сделал ОН… ОН, то есть его «Я». Самовыражение социалистической личности!..

Дайте же ему возможность заработать, дайте надежду на жизнь лучшую! Но реальную надежду! Его пичкают лозунгами и обязательствами, его мучают выдуманными праздниками, а ему всего-то «жить хочется получше»!

Ему вера нужна и надежда!

20. XII.72

Утро опять было солнечным и морозным. Сел писать для «Камчатского комсомольца». Вообще, в отношении этих материалов я стал циничен крайне. Просто компилирую все подряд без всякого зазрения совести.

Потом сел за сценарий. Мне он пока не ясен. Вернее, не ясен сам образ фильма, а от этого противно все крайне.

Но все же работал. Вообще, имел сегодня снова неприятный разговор с Хабаровском. Что-то не нравится мне вся эта организация…

А суетиться все-таки тут нечего. Нужно делать свое дело, и делать его так, чтобы каждый эпизод интересен был сам по себе, вне зависимости от монтажа. Нужно снять все красиво и изящно, а главное – самому чтоб было интересно! Сохранить бы это ощущение, и наплевать на остальное. В конце концов, что я теряю? Ну, не заплатят денег, ну и бог с ними. Что ж тут делать?

Короче говоря, день прошел в сомнениях, работе и самое главное – в ожидании бани. Да, сегодня обещали баню с паром… И она была! Это было изумительно. Какая-то «биологическая сказка»! Что-то происходит с человеком в бане. Когда горячий пар обжигает все тело, ломает его, и блаженное чувство разливается по всем костям и мышцам, и какой-то тяжелый становишься, но блаженство полное… Постирались, это тоже приятно.

Потом пришли домой ужинать, но я почти не ужинал и не стал даже пить ничего. Это тоже приятно.

Думать, думать нужно о картине, и почитать нужно, конечно.

21, 22.XII.72

Два дня ничего не писал. Да ничего особенного и не происходило. Работали.

Весь день провел дома. Никуда не ходили и только вечером смотрели ужасную шнягу под названием «Путина».

По поводу несколько гриппозного состояния выпили спирту. Весь ужин из радиоприемника лилась речь Брежнева. Ни одной новой мысли, и все же утром она была названа глубоким исследованием международного положения, этапом и так далее. Просто «голый король» какой-то.

Леонид Ильич Брежнев на трибуне

Спали плохо, ибо в 3 ночи раздался телефонный звонок, который заливался потом непрерывно полтора часа. Но никто не хотел встать и его заткнуть, было лень. Хороша ситуация – четыре идиота лежат среди ночи с закрытыми глазами и делают вид, что спят, хотя не спит никто. И во всю глотку орет перемкнувший телефон.

Кончилось тем, что Зорий все-таки поднялся и сходил, чтобы поднять и снова шлепнуть трубку на рычажки, но по пути к телефону в темноте разбил графин (кажется, нечаянно, хотя кто знает).

Проснулись все тоже разбитые. Но гимнастику сделали.

Опять работал. Весь день никаких событий не было. Вечером к нам зашли первый секретарь райкома и предрайисполкома. Посидели, поговорили. К концу разговор стал почти уже непринужденным.

Весь ужин из радиоприемника лилась речь Брежнева. Ни одной новой мысли, и все же утром она была названа глубоким исследованием международного положения. Просто «голый король» какой-то.

Первый секретарь – Орешкин – эдакое волжское чувырло, но мужик симпатичный и, что приятно, довольно начитанный. К тому же член Союза журналистов. Поговорили, и они ушли, договорились завтра выехать вместе на природу.

Затем мы отправились в клуб, где шел местный, тигильский, КВН. Это странное зрелище. Телевизоров тут нет, так что игра идет «вслепую», то есть люди играют, совершенно не представляя себе, что это за игра. Ведущий задает вопрос, а тот, кто должен ответить остроумно и находчиво, отвечает на полном серьезе, так что смысл игры потерян начисто.

Еще, что странно, в одной из команд было много каких-то молодящихся, но явно не молодых мужичков. Один – с протезом вместо руки, другой – этакий заведомо-ершистый, «душа общества», ну, полный мудак!..

Потом были танцы, и я даже потанцевал. Да, да, потанцевал с двумя девушками из столовой. Но кроме нас никто так и не вышел танцевать – все сидели по стенкам, краснея. Что ж, завтра нам рано вставать, и мы пошли спать.

Признаюсь, что от съеденных слив несколько пронесло. А жаль, можно было еще потанцевать, это приятно.

23. XII.72

Вот и состоялся наш раут с секретарями райкомов. Утром они заехали за нами на трех машинах. Поехали на рыбалку и на шашлыки. Мороз был за –30°. Очень холодно. Очень!.. Приехали на реку. Они начали ловить, мы занялись костром.

Подробности описывать не буду. Напился я ужасно. Не ел ведь ничего. Помню, пили и ловили рыбу. Боролись между собой на снегу. Потом какие-то провалы. И вспышки: почему-то рыба стала ловиться вдруг со страшной силой, не успевали закидывать!.. Опять боролись, и опять пили и танцевали. Мороз, солнце, лед!..

После этого поехали к Косыгину – зампреду райисполкома (просто однофамилец Володи). Там чистили рыбу. Это совсем плохо помню. Володю, кажется, уже занесли… Потом на улице рычал на меня ужасно и лаял большой пес. Кончилось тем, что я залез к нему в будку и мы с ним целовались…

Ели уху и жареную рыбу, и бруснику в сахаре и пили водку. Я снова обрабатывал секретаря, а третьему, тому, что по идеологии, что-то такое сказал, что он домой убежал – то ли обиделся, то ли еще что?

А первому я, кажется, рассказывал все больше об искусстве, но в целом, конечно, кто ж знает, чем я его просветил. Ох, хоть бы Бог дал, чтоб все это нормально закончилось.

На реке я отморозил себе обе руки, и Зорий оттирал их мне спиртом. Выручил!..

Пришли домой. Я сел на пол и уснул. В общем, кошмар.

Спал, естественно, плохо. Но какой-то пронзительный кадр снился мне несколько раз за ночь. Это было очень чувственно, просто прекрасно. Но, видимо, нужно сначала сказать об ощущении, которое возникло прежде, чем этот кадр приснился.

Мне приснилась Танечка. Она была беременна и сказала удивительную фразу – точно не помню, то ли по телефону, то ли еще как… Ах да! Она будто работает кассиршей в каком-то универмаге, и ее спрашивают, кажется, по телефону: мол, что же она бросила свою работу? А она заулыбалась так замечательно и сказала: «Не-е-ет, я теперь для этого тяжела».

Дальше было еще что-то… А я почему-то все пытался ей сказать, что не женюсь на ней… А кадр, о котором я говорил, который несколько раз снился, и, как только я видел его, сразу становилось пронзительно хорошо, такой.

…Будто бы огромный балкон, на котором множество столиков и стульев. Столики плетеные. И все пустые. Солнце светит, и сильный, теплый дует ветер, а в самом конце, далеко-далеко от меня, спиной ко мне сидит Танечка, и напротив нее Ира Печерникова, и они тихо о чем-то говорят, видимо, о беременности. Улыбаются тихо и нежно друг другу, и теплый ветер треплет их волосы. Изумительное ощущение у меня было – радость меня заполняла всего, тоже тихая. И сам день тихий, как осенью ранней бывает, когда солнце белое.

Вот и теперь этот кадр стоит перед глазами… О, Господи! Помоги мне выразить ту чувственную удивительную жизнь, которая переполняет меня. Помоги, Господи!..

Встал – «головонька бо-бо, денюжки тю-тю». Теперь нужно переболеть и работать. Работать. То и дело в голову вплывают мысли о самом важном своем, режиссерском, деле и вообще обо всем, что дорого. Гоню, гоню мысли эти прочь. С ними тяжело. И не знаешь, когда же день тот наступит, когда все это вновь встретит меня.

Смешно – Вовка, нарезамшись, подошел к Зорию и сказал: «Папочка, сделай так, чтобы я стихи почитал», на что Зорий, который озверел от нашего пьянства, в ответ заткнул ему рот пипифаксом.

Да, совершенно неожиданно сегодня выяснил, что у меня отморожено ухо. Оно стало огромно и в громадном волдыре.

Ели уху, пришел Орешкин. Чуть-чуть выпили, поговорили… Потом я сел работать, ребята поспали. Вечером пошли в кино.

Смотрели фильм моего однокурсника Васи Брескану. Удивительно вялая и беспомощная лента. Ученическое сцепление множества ничего не говорящих кадров. Смотреть все это было грустно.

Вернулись, еще поработал. Трудно, но приятно.

25. XII.72

Утром узнали, что операторы уже в пути и будут здесь завтра. Но завтра утром мы должны выехать на собаках в Седанку. Значит, будем ждать их там.

Весь день работал. Мучительно работать. Все будто заново, с самого начала. Трудно. Вымучиваю из себя все…

Вечером выступал в университете культуры… Стою на сцене, выступаю, а мысли по-прежнему вертятся вокруг будущего фильма.

А эти зрители в зале! Вялые, не любознательные. Уровень грустный. Потому и выступать трудно очень.

Пришел, записывал сценарий. Потом собирались. Завтра попытаемся добраться на собаках до Седанки.

26. XII.72

С утра за нами приехали на собаках каюры. Все «в дупель». Понять ни слова невозможно. Единственная фраза: «Ох, русские лю-юди! Великие лю-юди!..» Одного мы вообще найти не смогли.

Собирались долго. Каюры все говорили «великие лю-юди» и просили выпить. Погрузились, нашли брошенную четвертым нарту и ее забрали.

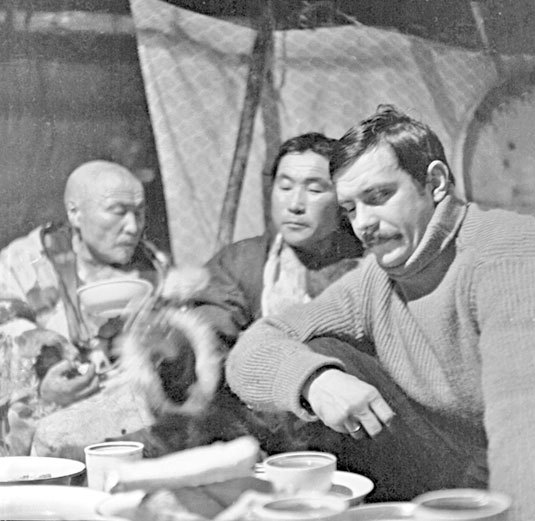

Камчатские каюры в пути

С утра за нами приехали на собаках каюры. Все «в дупель». Единственная фраза: «Ох, русские лю-юди! Великие лю-юди!..» Одного мы вообще найти не смогли.

Поехали. Это удивительное ощущение, когда собачки бегут и длинная легкая нарта летит за ними птицей. Мой каюр, хоть не просыхал, все время просил водки. У меня водки не было.

Два раза перевернулись. Потом, через некоторое время, остановились отдохнуть, и неожиданно появилась бутылка. Каюры выпили ее мгновенно – прямо из горла, заели снегом, и в дороге все поотключались.

Мой всю дорогу пел, бормотал по-своему, и от него почему-то пахло яблоками. Наконец он отключился, и пришлось «каюрить» мне, хотя я этого никогда прежде не делал. На крутом спуске мы чуть не понеслись со свистом, чуть не передавили собак, но обошлось, кажется.

Ехали пять часов и добрались наконец. Деревня «в дупель» вся. Оказывается, привезли в магазин к Новому году выпивку. Все прохожие на улице шатаются – и мужики, и бабы… Вечером должны мы выступать. Пришли в клуб, а там пьяный зал. Причем пьяны все!..

Володя читает со сцены, а в зале – кто-то входит, кто-то выходит. Кто-то ругается, дети малые плачут. Пьяная женщина стала выходить – упала на пороге.

Потом выступал я. Как раз все вроде бы расселись, успокоились и смотрят тихо, удивительно… Потом был концерт художественной самодеятельности. Вот это замечательно! Трогательно и талантливо.

Уже поздним вечером пошли спать. Холод был страшный. Всю ночь трясся.

27. XII.72

Утром наконец-то прилетели операторы. Наконец собрались мы все вместе и полетели в табун. (Деревня с утра уже «в порядке», пьяны все.)

Прилетели. До этого куплено было 15 бутылок водки. Юрта. Оленеводы. Четыре пастуха и две чумработницы. Старшему 53 года, младшему 19. Оленье стадо – 800 голов.

Снимать начали сразу. Снимаем, а ощущение ужасное. Говно снимаем. Чувствую. Мандраж страшный. Свет плохой. Но снимали.

Настроение поганое от всего этого. Пришли в чум, завернулись в пологи. С мороза глаза режет дым, костер в чуме горит. Забили оленя – и чумработницы сварили мясо. Похлебку ели, на шкурах сидели. Водку пили. Здесь на водку у всех нюх сумасшедший, чуть водкой запахло – все тут как тут.

Поели и посмотрели кино. Чудно все это! В полуметре от нас минус 30°, сидим в пологах, экран висит, смотрим «Песнь о Маншук», а потом «Секретную миссию» Ромма. Странно все это и удивительно. Если б еще настроение хорошее было, а то все как-то муторно.

Спать легли поздно. Забрались в кукули, но дышать трудно, угар большой. Уснул уже к утру, но все же. Встали, когда было совсем светло.

28. XII.72

Начали снимать. Все несколько определенней, но все же – самодеятельность. Конечно, поснимали разное, но все опять не то. Оператор перестраховывается от своей неталантливости. Он трусит, а я и сам боюсь, мне поддержка нужна.

Наконец он сказал, что снимать больше нельзя, будто бы «дырки» не хватает, а я чувствую нутром – можно снимать, можно! И красиво все будет, и тень эта нужна, и именно в этом «сыр» – то весь!.. Но спорить мне трудно, что я знаю про это изображение?

Все-таки снимали. Трудно! И опять один! Один! На студии (даже Хабаровской) все то же ко мне отношение, а уж в Комитете и не говорю. Ох, как нужно не обосраться! Ох, сделать бы картину! Но такую, за которую не стыдно.

После работы пришли опять в чум. Злой я был ужасно. Даже не знаю и на что, но злой. Это-то и плохо, и обидно. Инфантильность.

Снимать нужно. Молча, сжав зубы, биться и делать дело. Работать и молчать, и просто уверенным быть в том, что ты прав, в том, что все идет как нужно, что не должно быть по-другому. Помоги, Господи!

29, 30.XII.72

Два дня не писал ничего. Снимали оленей, снимали пастухов. Потом пытались снять упряжки оленьи. Было плохо.

К вечеру прибыли на собаках в Седанку. Разгрузились. В табуне у нас было 15 бутылок водки, но такое количество было ртов, что все разлетелось моментально.

Приехали, сели обедать. Выпили. Зорий говорил по телефону с Тигилем – нам сообщили, что от Тяжельникова (первый секретарь ЦК комсомола) получена поздравительная телеграмма. Это важно.

Потом был разговор с оператором Геной Лысяковым и его группой. Поговорили резко, но полезно, кажется. Я ему сказал, что «работы не бей лежачего» не будет, что снимать нужно с первого дубля и наверняка. Словом – поговорили. Но и выпили потом изрядно. В результате оказался я у Нади Васиной, у которой и проснулся, но… этому предшествовало странное событие.

К нам пришла некая девушка «под неким градусом» и сказала, что есть тонкая кухлянка из летнего оленя у ее подруги Нади. Мы пошли посмотреть. Там тоже, естественно, выпили, и я решил почему-то у Нади остаться.

Но вот Наташа (так звали приведшую меня к Наде девушку) совершенно твердо намерена была оттуда увести меня с собой. Но она уже была «в порядке», а я чего-то все не уходил. Тогда Наташа что-то нехорошее сказала Наде, на что Надя со страшной силой врезала Наташе в глаз. Наташа рухнула, но тут же вскочила и бросилась бежать, но Надя успела ухватить ее за воротник – да так цепко, что в руках ее осталось полшубы. Ровно половина! А Наташа оказалась только в рукавах и в ночной рубашке, которая была прямо под шубой…

Я вышел за ней и сказал, что все это по меньшей мере странно и я прошу ее вернуться и попить со мной и Надей чаю. Наташа послушалась меня и вернулась, но на пороге ее ждал еще один страшенный удар в челюсть. На этом все закончилось. Кошмар!

Утром за мной пришел Володя – сообщил, что за нами летит самолет. Я собрался, но тут началась пурга, и мы просидели весь день, прождали самолета, прояснения. Впрочем, за это время мы опохмелились слегка, отобедали и даже отправились в баню. В самый разгар мытья погас свет, и мы домывались в полной темноте.

В яранге

Вечером сидели, разговаривали. Я рассказывал Володе наметки сценария о коряках. Этот сценарий должен быть чуть-чуть приподнят, чуть «на котурнах» и через легенду. Там может быть хороший эпизод о человеке, который захотел убежать в тундру от самого себя. Все ему надоело, и сам он себе надоел. Побежал в тундру и бежал два дня. А потом заблудился и вернулся только через десять дней к тем, от кого убежал.

– Что ж вы, даже про меня не вспоминали?!.. (И так далее.)

Уже совсем в ночи пришел какой-то юноша с гитарой – сел, на колено приладил гитару и… тут же уснул.

Вообще, Седанка – нечто сюрреалистическое. У магазина целый день сидят коряки на корточках и ждут любого, кто может им купить за их же деньги бутылку, так как им уже не продают в магазине ничего спиртного.

31. XII.72

Сегодня Новый год, и в магазине корякам продают спиртное.

Надо сказать, в новогодний праздник здесь положено всем жителям деревень (то есть буквально всем – включая грудных детей и глубоких стариков) по бутылке водки, бутылке пива, далее следуют бутылки вина белого и вина красного, коньяк и шампанское. Поэтому являются коряки к раздаче целыми семьями, и грудничков несут (им тоже полагается).

Давка адская. Они покупают бутылку, высасывают ее «из горла» и снова становятся в очередь.

За нами вышел ГТТ. Посмотрим, сможет ли он пробиться сквозь пургу и заносы.

……………………………………………..

Пишу спустя два дня. Дни эти были полны неожиданностей и впечатлений.

Пока ждали ГТТ, в магазине приключилась еще одна сюрная история. Какой-то человек решил попытаться завладеть лишней бутылкой без очереди. Человек этот был уже «под газом» и в летах. Так вот, только он собрался пробиться сквозь очередь с вполне уместной здесь фразой «е…ть», но ничего у него не вышло, и фразу эту он не договорил. Она так и осталась незавершена, так как у старика этого вырвали вставную челюсть и выбросили в сугроб, где он и провел остаток старого года. Сначала пытаясь найти челюсть, а потом отдыхая от поисков.

Володя Косыгин ушел в гости и пропал. Пришел ГТТ, а Володи нет. Появился он только перед самым отъездом, влюбленный и бухой. Уже из ГТТ он прощался с полупьяными жителями Седанки (равно и с теми ее жителями, что уже были «в дупель»). Прощался он с ними, как А. Ф. Керенский, воздев руки: «Люди мои! До свидания!»

Володя проснулся ночью, с ужасом увидел наши застеленные кровати и вдруг понял, что Новый год он потерял. Володя закричал: «Нас предали!» – и так зарыдал, что все, кто в доме спал, проснулись.

Наконец поехали! Пурга была ужасная. Пробивались 27 км четыре часа, но все же доехали. Было 7 часов вечера 31 декабря. Нужно было подумать о Новом годе.

Нам сказали, что в столовой готов ужин, и мы туда пошли. Уже все было накрыто, стояли вино и коньяк, который, как ни старались мы дотерпеть до полуночи, все же начали уничтожать. Володя сразу лихо загулял, и мы приняли решение поскорей допоить его и уложить спать, так как нас пригласили к себе в гости геологи, а с Каянтой идти было уже никуда невозможно…

Пришли домой, но до этого, еще в столовой, я сказал вполне пророческую фразу. Когда Володя поднял очередную рюмку и всем стало ясно, что она лишняя, я сказал ему: «Володя, до завтра». Впрочем, это предсказание было несколько неточным, нужно было сказать: «До послезавтра».

Придя домой, мы дали поэту еще коньяку, но он все никак не «ломался», а было уже 10 часов. Наконец мы поняли, что он «готов», и, уложив его, тихо ушли… Дальше было все странно. Оставив ребят в клубе, я отправился к геологам, дабы узнать, где они живут, и привести потом ребят. Пурга мела жуткая. Но мы дошли до места, и я сразу двинулся в обратный путь – за ребятами. Нужно было торопиться, ибо ходу до них было где-то полчаса.

Из клуба я шел уже с хорошенькой девушкой Надей, которая работала в столовой и похожа на Ольгу Бган… Наконец-то мы все у геологов. Быстро нарезались, встретили Новый год, потанцевали и вернулись в клуб. Геологи должны были, бедные, обалдеть от нашей наглости: пришли 11 человек, все выпили, съели, наговорили тостов и ушли. Кошмар!

Вернулись в клуб. Там уже народу – тьма. Все «в поряде», естественно. Я и сам уже чувствовал себя не очень уверенно. Отношения выясняли на каждом шагу… Дальше – все как в тумане. Снова – в гости, куда лезли в гору час по ужасной пурге. Там снова ждало много выпивки, и помню только, что какой-то паренек по имени Женя, когда-то служивший на флоте, поднял тост за тех, кто в море, и рухнул, сломав одновременно две гитары.

Да! – до этого с летчиками пили в котельной водку и заедали конфетами…

Корякские дети

Домой я попал около восьми утра. За это время случилось еще две истории: одна трогательная, другая страшная.

Володя проснулся ночью, с ужасом увидел наши застеленные кровати и вдруг понял, что Новый год он потерял. Володя закричал: «Нас предали!» – и так завыл и зарыдал, что все, кто в доме спал, проснулись. Как же он плакал, бедняга!..

Другая история такая. Десять детей из интерната в Усть-Хайрюзово решили добраться до дома в Белоголовой к Новому году. Это 30 км. Их обычно на машинах отправляют, но на этот раз – пурга. Дети же решили пойти сами, да в первый раз их вернули. Однако все-таки они сумели убежать – 4 мальчика и 6 девочек.

Все, кроме троих, погибли. Замело пургой, замерзли. Ужасно.

Первое число началось для меня где-то в 12 дня. Словом, «поехали». Поросенок, летчики и так далее. Часа в три зашел к подружке Наде в столовую…

Кроме Надежды, никого в столовой не было. Шипит что-то на сковороде, солнце косыми лучами в окна, и мы с ней целуемся на кухне… Но потом пришел рабочий Саша (когда-то он сюда приехал из Одессы, вернее, его привезли на отсидку за грабеж, и он, отсидев, тут остался), и я послал его за водкой. Он сходил, и мы с ним чудно посидели в пустой столовой – ели приготовленную Надей яичницу, пили водку, он рассказывал то про Одессу, то про тюрьму, а Надя тихо смотрела на нас из окошка раздачи и слушала. Саше этому 47 лет, он сед и красив лицом.

Потом я назначил Наде свидание, ушел домой, лег спать и преспокойно свидание наше проспал.

2. I.73

Забыл написать, что Володя и первое число нового года умудрился где-то «потерять». Сегодня он тих и молчалив, да еще подавлен трагической гибелью детей. Все они коряки.

Озимов не разрешил снимать мне фильм после похода…

Хотели лететь, но погоды нет.

Пообедали. Головонька «бо-бо». К вечеру полегчало, да еще смотрели изумительную картину Барнета 1927 года «Девушка с коробкой». Как же это здорово! Трогательно и талантливо, умно и точно. Плакал я ужасно от удовольствия.

Кадр из фильма «Девушка с коробкой» (1927)

Зашел потом в гости к Колоскову Жене – тому самому, что раньше моряком служил, а вчера под стол рухнул. Потом работал.

3, 4, 5.I.73

Вот и нужно улетать из Тигиля. Мороз градусов 35. Холодно ужасно, но день яркий и солнечный.

Погрузились и приехали на аэродром. «Ан-2», на котором мы должны были лететь, никак не заводился. Уже все самолеты, что были в Тигиле, улетели. Остались только мы. Час от часу становилось все холоднее, и мы замерзли очень. Часа через три наш самолет все же завелся, но летчик, чистивший стекла кабины, одно стекло ногой раздавил! С горем пополам залепили фанерой и пластырем.

Когда самолет разогрелся и попытался сдвинуться с места, у него это не получилось. Лыжи примерзли к насту. Бортмеханик вытащил из самолета огромную кувалду и стал колотить по лыжам. Наконец с трудом машина стронулась.

Сели, вырулили на полосу, но развернуться не удалось. Второй пилот попросил нас выйти и держать правое крыло – для того, чтобы самолет развернулся влево. Я выскочил, и меня тут же снесло ветром. От винта мело чудовищно…

Мы уперлись в крыло. Командир дал газ, самолет рванулся, и нас повалило крылом… Такого холода я еще никогда не испытывал, пальцы онемели начисто. Опять уперлись и опять повалились. С огромным трудом все же удалось развернуться.

Опять забрались в самолет, уже ног и рук не чуя. Взлетели… Эта железная коробка не отапливается вовсе и отогреться не удалось. Единственное, что я сумел сделать, – растереть руки и засунуть их в конайты (штаны из меха).

Прилетели в Палану. Холодно там так же. У самолета устроили митинг с пионерами. О, Господи! Какой-то человек толкал речь «о великом походе». Я тогда подумал, что вся эта сеть, которая опутывает наше государство, состоит из таких вот людей, многие из которых… счастливы. Да, именно счастливы. Ведь у них есть вера. Вера в то, что «там, наверху» все решат, что там «поумнее нас», и эта вера помогает им жить с чистой совестью. А ведь это счастье.

Поехали в гостиницу, пообедали, потом зашли к Толстых, которого мы уже знали по прошлому мимолетному визиту. Честно говоря, мы много надежд возлагали на эту встречу. Все же пили вместе, да еще так, что чуть не удушили его в собственной постели.

Но все получилось наоборот. Толстых встретил нас суетливо, но холодно. Он постоянно был в окружении своих подчиненных, ни на секунду не оставался с нами без них. И странное дело: как только мы собирались начать разговор, в кабинете у него сразу оказывалась целая толпа людей.

Он нас боялся. Он боялся, что его незавидное на тот момент положение как-то будет нами использовано. Суетливое говно.

От винта мело чудовищно… Мы уперлись в крыло. Командир дал газ, самолет рванулся, и нас повалило крылом…

Вечером были в кино, смотрели ужасную херовину, да еще румынскую. А потом была баня, но… выяснилось, что пара нет. А мы-то готовились. Водочки взяли, крабов, томаты.

Был банный день для женщин, поэтому мы пришли в баню после закрытия – в 9.30. Сначала не хотели и идти, но нужно было постираться и вообще – настроились.

Пришли. Баня пустая, грязная и холодная, с прилипшими к полу мокрыми газетами… До чего же смешно выглядят голые мужики, которые пьют в холодной бане водку и закусывают ее крабами.

Помылись, посидели и пошли спать.

Утром хотели снимать, но погода снова изменилась, пришел циклон. Стало сыро и снежно, и ветрено. Снимать нельзя. Да и неохота.

Вечером было наше выступление. А перед ним – ужасный «спектакль», с речью Толстых и опять с пионерами, с выступлением старожила, который говорил так долго, что стало страшно. Потом выступали мы… Вообще, я пришел к выводу, что любое художественное дело в нашей стране может быть возведено в ранг «государственной важности» и умерщвлено. При этом на него будут тратиться немалые деньги, а в его необходимости никто не посмеет усомниться. Ох, и земелька моя замечательная!

Потом пришли домой. Долго разговаривали.

Пришел Женя и рассказал смешную историю. Он был у какой-то женщины, у которой муж работает истопником, хотя закончил ГИТИС. Кроме него в той котельной работают еще два истопника, отапливают они и райком, и райисполком, и окружком. Так вот, второй окончил одесскую духовную семинарию, а третий – ВПШ. Идеолог у них – семинарист, окончивший ВПШ бегает за водкой, а кончивший ГИТИС – больше всех на эту водку налегает. Гениальная компания.

Сегодня утром поехали снимать. Погода ужасная. Снимали говно. Устали. Вечером выступление в какой-то школе, мать ее…

Надоело!

Выступали. Жалкое зрелище. Не школа, оказывается, а училище, где готовят пошивщиков меховых изделий и пастухов. В это училище принимают с любым количеством классов. Много ребят из детприемников, из колоний. Собрали их в сером, темном спортзале. Угрюмые лица – замкнутые люди. Было как-то не по себе. Но все же мы выступили.

Подумалось, что единственная возможность заставить людей жить вот так и считать это жизнью – полностью изолировать их от мира. Отсутствие информации абсолютно необходимо в борьбе со свободомыслием. А еще в этой борьбе неизбежна великая и беспрерывная ложь, которая льется из наших радиоприемников и со страниц многомиллионных тиражей газет, журналов… И праздники! Вечные праздники – допинги, без которых уже никто жить не может. Без них и этого вечного бодрого молодечества тонущего в говне мудака, который усиленно делает вид, что ковыряет в зубах после сытного обеда.

До чего же все это обидно. Но это – с одной стороны. А с другой – такое зло берет, такая ненависть ко всем идиотам и негодяям, которые других идиотов и негодяев растят.

После выступления пришел домой. Легли спать.

6, 7, 8.I.73

День начался спокойно. Было морозно и солнечно. Пошли снимать в детский сад. Поснимали, потом обедали.

Прилетел из Питера директор фильма. Красавец и zero полное, в смысле работы. Сообщил то, что я уже и так знал, – что командование разрешило мне снимать, но только во время похода, не дольше. Студия подыскивает другого режиссера. Я не против. Ссориться с командованием сейчас – самое глупое, что может быть. Позвонил в часть. Мишланов на «губе» – «встретил Новый год». Бедняга. Вечером должны идти к Володе домой – в гости. Он давно и трогательно к этому готовился.

Вот мы и пришли к нему. Все трогательно и приятно. Володя – взволнованный и хозяйственный, его жена – большая русская женщина по имени Фая, дети – Лена, ей 14 лет, и Андрей, ему 9. Андрей рисует, Лена учится в музыкальной школе.

Стол ломился от яств. Володя с вечно расстегнутой ширинкой деловито все устраивал, и было это странным для наших глаз. Трезвый, серьезный хозяин, отец, муж. Чудно.

Дети Володи очень милые. Андрей – молчаливый мальчик с удивленными глазами и задумчивым лицом человека, у которого есть о чем подумать, у которого есть свой мир, интересный и большой. Лена же очень общительна и разговорчива, хотя не болтлива. Говорит толково, коротко, но что более всего меня поразило – то, что она хорошо играет на рояле. Казалось бы, я давно знаю этих детей, которые учатся в музыкальных школах, и, едва соберутся гости, начинают музицировать, а умиленные родители обводят всех масляными глазами. Но сейчас…

Лена играла «Лунную сонату», а потом Глинку – «Вариации на соловья» Алябьева. Володя сидел мрачный и слушал. И все это было удивительно приятно, так как Лена играла действительно хорошо. А начала она очень просто – подошла к роялю и сказала: «Хотите, я вам сыграю?»… Прекрасно это было. Потом Андрей показывал свои рисунки…

Видимо, со стороны можно было подумать, что вечер не удался. Не было шумных разговоров, смеха, трепотни, на вид было довольно даже скучно, но была наполненность какая-то удивительная. Все это чувствовал каждый. Я увидел на полке Чехова и, сняв один из томов, прочел «Скрипку Ротшильда». Хорошо прочел. Даже сам удивился. Все потом долго молчали.

Конечно же, затем все несколько «нарезались» (кроме Володи, он был трезв как стекло), начались неизбежные споры… Ушли мы домой часов в десять.

Мороз был адский: –33° с северным ветром. Самолет прилетел, и мотор его замерз моментально.

В гостинице меня поймал директор столовой, Володя. Затащил к себе. Там уже сидели: врач-бактериолог Женя, симпатичная женщина Нелли и жена Володи Нина, чудовищно наглая еврейка. Безвкусная, пошлая и шепелявая. Она все говорила о Москве и о том, как здесь «на кгаю света» ужасно, но что она «вопгеки всему» счастливая, так как знает, что они с Вовиком свое возьмут. На коленях у нее сидела такая же отвратительная, как и она сама, кошка. Нина ее гладила, а Вовик – красивый и стройный русский мудак по фамилии Федулов – все улыбался пьяно, и ему казалось, что жена его безмерно обаятельна. Она же отвешивала ему подзатыльники, щипала, дергала… Вот на такой Нине жениться, на Зархи (дочь известного кинорежиссера А. Г. Зархи. – Современный комментарий автора) … пронеси, Господи!

Когда все было выпито, Володя вскрыл свою столовую и принес бутылку коньяку. Причем, когда он взламывал буфет, сработала сигнализация, вмиг приехала милиция, и его забрали. Правда, быстро выпустили… Все это было несколько странно, впрочем, кажется, мне одному.

Женя рассказал ужасную историю. Дело было в августе. В больницу прибежал человек и сообщил, что в 35 км отсюда, в табуне, корячка рожает двойню и истекает кровью. Тогда дежурил Женя, но он не был акушером. Побежали в полночь к акушеру. Вертолета нет, вернее, есть, но туман – ни зги не видно. Добираться нечем. И вот – два человека ночью по тундре бежали (!) 35 км. До места добежали они около 4 часов утра. Женщина умирала… Падающий с ног врач сделал все, что мог. И дети, и женщина были спасены.

Несколько месяцев растила женщина своих детей, которые у нее уже были не первыми. Всего, кажется, у нее было пятеро уже. Так вот, растила она своих близнецов, растила… а потом взяла и удушила их подушкой! С ума сойти!..

А каково было этому доктору?! Каково же ему-то? 35 км бежал он, чтобы спасти эту женщину и ее детей. А она сама их задушила.

……………………………………………..

Утром нам сообщили, что за нами вылетел самолет, чтобы перевезти в Тиличики.

Мороз был адский: –33° с северным ветром. Самолет прилетел, и мотор его замерз моментально. Когда мы приехали в аэропорт, летчики матюгались страшно. Два часа мы мучились – толкали огромный «Ли-2» по летному полю к печкам, которые могли отогреть двигатель. Толкаем самолет, а щеки белеют у всех на ветру, только успеваем оттирать их, холодно ужасно… Наконец взлетели. Долго не могли согреться.

Самолет «Ли-2» на Камчатке

Сели в Оссоре заправиться. Зашли в столовую, пообедали. Темно уже было, в столовой пусто, но много сидело баб – поварих, буфетчиц. Когда мы вошли – толпа голодных мужиков, бабы эти начали громко разговаривать, хохотать и так далее. Как же им там скучно! Пока мы ели, они все смеялись и острили. Мы ушли, а я вернулся – забыл рукавицы там. Вернулся – тихо бабы сидят, молчат, тоска и одиночество.

Прилетели в Корф. Холод. Ветер. Засранный, грязный, Богом забытый, кошмарный поселок.

Никто не встретил. Аэропорт такой замызганный, что страшно смотреть. Устроились в гостинице, в которой пахло какой-то ужасной жареной рыбой. Я чувствовал себя простуженным. Принял аспирин, выпил чаю, лег спать.

Снился Степа. Тоскливо и грустно.

* * *

Я видел этот засранный поселок Корф и не верю больше в «завораживающую» камчатскую природу. Все это ерунда. Людей здесь держат деньги. Только деньги. Раз уж люди здесь живут. Да это и понятно. Порт, рыбокомбинат. Тут не до лирики – только работать. Вкалывать. До потери пульса упираться рогом…

Выходя из дома вечером, если видно звезды, нахожу Большую Медведицу и смотрю на нее долго. Даже не знаю, почему так. Может быть, потому, что и там, на материке, она же мне мерцала по ночам.

9. I.73

Итак, началось! Утром на аэродроме в Корфе было –26° с ветром, ужасно. Нос мне прихватило в течение 10 минут, пока грузились в самолет до Хаилино, где мы должны попасть на совещание оленеводов и еще успеть поснимать ярмарку. В «Ли-2» холод был тоже адский, но в Хаилино и вовсе оказалось –55° мороза. Это всего в 30 минутах лета!

Над селом пар стоит от холода. Густой туман. Пока шли через село, можно было околеть… Но ничего, в тепле оклемался чуть-чуть. Хожу, только замотав лицо шарфом.

Пообедали и отправились на совещание оленеводов. Зрелище замечательное. Оленеводы выступают, либо облокотившись на трибуну и подперев ладонью щеку, либо руки закинув за голову, – словом, от смущения и непосредственности они принимают самые невероятные позы, которые и представить прежде я не мог у человека, стоящего за трибуной с гербом. Говорят в основном на своем языке, обращаясь почему-то только к председателю, который, кстати, ничего не понимает, поскольку он – кореец! Остальное начальство – все русские. Эти тоже ничего не понимают. Переводчик потом все переводит, но изъясняется по-русски так, что и его понять довольно сложно.

Но скоро становится ясно одно: говорят оленеводы открыто, прямо и все, что необходимо. Ни одного лишнего слова, ни одного лозунга. А как их боится начальство! Как оно перед ними заискивает! Еще бы! Оленевод ведь что хочет может сказать. И ничего ему не сделаешь. Вот возьмет он и продаст в соседний район 1500 голов, а скажет, что отбились. А пойди проверь! У начальства здесь одна задача: не дать им напиться до совещания и выпроводить поскорей обратно. Все!

Если бы так же разговаривали с нами! Да куда там! Оленеводу терять нечего: кроме тундры ничего у него нет. А у нас-то есть. Оленевода уже никуда не сошлешь. Дальше – Аляска. А нас есть куда – в оленеводы. Словом, удовольствие большое получил я от этого совещания.

Завтра, чувствую, адская будет съемка на морозе –50°. Как работать? Ума не приложу.

10. I.73

Это было ледовое побоище! На улице –55 °C. Ресницы примерзают одна к другой. Дышать трудно. Вокруг туман, вернее – пар… Первое, что мы снимали на ярмарке, – гонки оленей. (С утра выяснилось, что второй оператор, Валера, заболел – температура 38, киношное счастье.) Кассеты останавливаются из-за того, что ломается пленка на таком морозе. Время от времени ветерок разгонял пар, и тогда проглядывало солнце…

Все сумбур. Снимать можно три часа, потом темно. Снегу по пояс, бегали, высунув язык. У оператора руки примерзали к камере, и приходилось их оттирать. Совершенно белые пятна на ладонях. Словом, ледовое побоище.

…Коряки шарф носят на шее, перехватив его кусочком кожаного ремня под подбородком. Это красиво.

Володя стал орать ужасно, что это его Корякия, что он «великие люди», что мы – русские свиньи, что он всех ебал…

Под конец я уже не помнил, что снято и что еще нужно снимать. Руки опухли, на усах выросли сосульки до подбородка. Опушка малахая совершенно седая. Просто «война»! Не знаю, что из всего этого получится. Все вслепую!

Подумалось о хорошей истории. Русский интеллигент молодой в чуме у пастухов-оленеводов. Как он их постепенно постигает, а они его. Там может быть и любовь большая…

Снимал мальчика корякского – Ванюшу. Смышленый, хорошенький мальчик. Сниматься долго не хотел. Я его спросил:

– Ты что любишь?

– Что хочу.

– А что хочешь?

– Ничего.

Потом все же мы с ним подружились. Стал он сниматься. На морозе –55 °C…

Идем мы с Ваней в магазин после съемки за конфетами. Спрашиваю:

– Далеко магазин?

– Нет. Чуть-чуть близко. Два метра.

Долго идем. Виден уже край деревни.

– Далеко еще? – спрашиваю.

– Нет. Чуть-чуть близко. Один метр.

И снова идем и идем…

Вечером Володя напился. Как всегда, мы уложили его, но спать он не хотел, все порывался встать. Дали ему еще, как в Новый год… Но все-таки потом пришлось связать… Уснул он наконец.

«Корякам начали продавать водку!» – и пока этот слух нас достиг, все они уже в дупель. Шляются по гостинице, дверями хлопают, орут, матюгаются. Я лег в постель, стал читать и все думал, до чего же хорошо читать в комнате, а там пусть себе орут мудаки. Но не тут-то было. Проснулся Володя. К тому времени его уже развязали. Он проспал часов пять, но совершенно не протрезвел.

И тут началось. Я сказал ему сдуру, что он так себя вел, что его пришлось связать. Как он взбеленился, Господи! Стал орать ужасно, что это его Корякия, что он «великие люди», что мы – русские свиньи, что он всех е…л и т. п. Потом швырял ботинки и чуть не въехал мне в лобешник. Кошмар! Время от времени он виновато улыбался, и тогда казалось, что он совершенно трезв, но тут же начиналось все сначала. Я не выдержал. Ну, действительно: день адской работы на морозе и пьяная рожа теперь, ночью. Так вот, я не выдержал и въехал Володе по зубам, но так – профилактически. Не сильно. С этого момента началось три часа ада. Я сидел на Володе, а он орал и вырывался. Я и рад был бы отпустить его, да он либо замерзнет на улице, либо наделает чего и огребет, да уж не так, по-настоящему. Словом, это был кошмар. В конце концов Зорий отвел его к ребятам, где Володя уснул наконец…

Утром «поэт всея Корякии» попер было на нас, но я ему сказал, что если он будет еще так себя вести, его выгонят из Союза писателей СССР. Бедный, опухший, трясущийся, он притих и… заплакал. Как же он плакал ужасно!

В тот день мы улетели в Тиличики. Да, забыл, еще в Корфе посмотрели «Искатели приключений». Смешно это и странно – здесь, на Камчатке, в жутком морозе, смотреть Делона и Вентуру на корабле, в теплых волнах Адриатики! Едят дыни, пьют молочко кокосовое, разгуливают в джинсах. Картина – говно полное, но все равно приятно.

Итак, прилетели мы в Тиличики, устроились… Зорий заболел. Наверное, заразился от Валеры – вовсе слег.

Пообедали. Побрился, постригся – и вечером выступал. Впрочем, все это не важно. Важно, что тем же вечером мы посмотрели в кино «Ночи Кабирии»! Как это замечательно! Какой мир чудесный! Светлый и пронзительный. И как все это свободно, без натуги, легко и изящно! А как работает Мазина. Наполненно, и темперамент изумительный. Торпеда!.. И ни одного лишнего кадра.

Стиснув зубы, опять стал думать о своей картине. Как создать мир на экране?! Как на экран передать свой мир?!..

Ночью разговаривал с Пашей, с мамой. Долго потом не мог уснуть. Все ворочался, мучился чем-то. Лучше не думать ни о чем таком – тогда быстрее бежит время.

13. I.73

Утром погода испортилась. Снимать нельзя. Взяв ГТС, поехали в тундру – съесть мясо, которое вот уже десять дней возим с собой в ведре.

ГТС (гусеничный тягач средний) на Камчатке

Вернувшись, пошли в кинопрокат. Посмотрели двухсерийную ужасную херовину студии Дефа «Тени над Нотр Дам». Ужасно.

Рано пришли домой. Читал Бурсова.

Читаю его, читаю. Сколько мыслей удивительных в этой книге. Обязательно нужно найти «Философию общего дела» Федорова и Мережковского «Толстой и Достоевский».

14. I.73

С утра снимали. Вяло и не талантливо. Вернулись домой. Идет снег. Тепло. Пообедали. Я сел заканчивать статью для «Камчатского комсомольца»… Потом в прокате посмотрели венгерскую картину «Парни с площади». Очень мало было крупных планов. Это тенденциозно и раздражает. Все должно быть естественно в кинематографе.

Опять думал о мире, о манере преображения…

Прочел статью Толстых в «Комсомолке» и Андрона в «Искусстве кино». Заговорили о личности в искусстве. Об отношении художника к тому, что он изображает. Эх, хорошо бы, чтобы правдой все это было.

Прочел статью Ильенко (секретарь Союза кинематографистов СССР) об актере Миколайчуке… Почему так? Почему они все – герои своего народа? Отчего у нас нет героев таких? Или их не хочет народ? Или их не дают народу? Почему люди русские так ироничны? Или это от стыда идет? У нас будто бы нет открытого выражения чувства радости или любви. Это чувство либо вздрючено, накачано, либо нет его вообще! А чувства массы?.. – ненависть, бунт, либо желание «все и вся» поднять на смех, обидеть.

Идеал? Да какой там идеал, если к кинематографу, как и к любому искусству, народ относится, как к дармоедству и обману?

Ах ты, Господи! Что же делать-то?!

Буду читать Бурсова.

15. I.73

Мне что-то снилось, не припомню что, но проснулся я с чудесным ощущением… Казалось, скоро попаду домой.

Чем ближе к дембелю, тем трудней терпеть. Тем мучительнее все становится…

Володя нам рассказывает:

– …Я женщинам стихи читаю, пою им, танцую! Ребята сидят. А потом встают и уводят всех баб, которых я так долго охмурял! Предатели!..

Смотрели фильм Арипова «Тайна предков» – говно, но довольно культурно с точки зрения режиссуры. Или я уже совсем одичал?

Сегодня вспомнил смешную фразу Орешкина. Когда прощались на аэродроме, он сказал: «Мы вас любим, хотя и узнали». Этот афоризм был очень к месту.

Вчера вечером случилась смешная история. Вернулся Володя из гостей – чистый, трезвый, только ужасно расстроенный. Пошли они втроем к медичкам, Гена, Женя и он. И вот Володя нам рассказывает:

– …Я женщинам стихи читаю, пою им, танцую! Ребята сидят. А потом встают и уводят всех баб, которых я так долго охмурял! Главное, я знаю, что нравлюсь им я именно! Медички сами это говорят! А ребята берут – уводят и е…т их! Гады! Как это ужасно! Предатели!.. Ну, ничего. Вот я напьюсь и покажу им.

И ушел спать грустный.

Днем я решил позвонить в Москву Саше. Почему-то сначала решил, что телефон назвал ошибочный, и перезвонил, продиктовал другой и как раз ошибся. Попал к Фрумкину. Представляю, каково было его удивление! Услышать мой голос в 3 часа ночи, с Камчатки. Тем не менее, поговорили.

Все же потом я дозвонился до Саши. Как приятно слышать его голос и вообще узнавать от него разные новости.

От похода я несколько уже очумел, говоря честно. Как бы попасть в Москву, и поскорее?

……………………………………………..

Мне кажется, мало кто любит Достоевского по-настоящему, то есть не извлекая для себя той или иной мгновенной выгоды. Думается даже, что такие, как Илья Глазунов, любят Достоевского лишь потому, что находят в этом гении оправдание своей беспринципности и мелкости, которые им видятся теперь особой глубиной, той противоречивой сложностью и неустроенностью, которая была в этом «опасном гении».

16. I.73

Утром проснулся рано. Долго лежал в каком-то полузабытьи, ворочался, и вообще было как-то не по себе. Плохо и тоскливо.

Пришел ГТС, и ребята уехали в Корф. Мы с Зорием остались ждать следующего рейса… Когда наш ГТС подошел, быстро погрузились и поехали.

Я все думал о картине. О том, как передать тот мир, который я вижу… А может быть, он просто мне мерещится?.. Все дело в моей горячности и торопливости? В поверхностности моей великой?

А потом все думал, как удивительно важно и как трудно передать то самое – «красоту без пестроты». Ту сущую и настоящую жизнь человеческих отношений, облеченную в художественную форму. Причем не просто в «художественную форму» с точки зрения сюжетной коллизии, а в форму, отвечающую твоему миру, ту форму, в которой ты чувствуешь себя невероятно легко и свободно. Хочешь – направо, хочешь – налево, иди, куда хочешь! Когда возникает свобода единства всех живых частей твоей картины, и чувствовать такую свободу нужно всей кожей.

Но как этого добиться? Как к этому прийти?

Приехали в Корф. Остававшиеся здесь художники Юра и Боря «гудели по-черному». Спирт наш выпили дочиста.

Хочу домой! Надо бы уж!

Смотрел картину Самсона Самсонов «Арена». Это конец света! Темперамент адский, но направлен он куда-то… в полную жопу. Эти лошади, фашисты, Володина, все это… – с ума сойти!

Потом пили чай, и Володя рассказал, как он, напившись «в дупель», читал стихи лилипутам. Могу себе представить.

У Бурсова – интереснейшая мысль. Он утверждает, что Достоевский пришел к Тургеневу исповедаться в ужаснейшем грехе (растлении десятилетней девочки) только ради того, чтобы Тургенев, поверив, скомпрометировал свою философскую точку зрения. Достоевского раздражали принципы Тургенева, и он шел на все ради того, чтобы утвердиться в своей правоте. В себе самом.

17. I.73

Утром вылетели в Каменское. Не помню, говорил я или нет, но искать не буду, лучше скажу еще раз. В Тиличиках украли 41 тыс. рублей. Просто и чисто. Сперли и все.

Так вот, полетели мы в Каменское. Летели с час. Прилетели. Тоска зеленая. Вечером выступать. Лег отдохнуть…

Клуб полон народу. Нас приветствовали пионеры, читали стихи. И опять я подумал: «До чего же удивительна моя страна! Любое, даже самое нужное, дело могут обосрать и задушить, и в то же время самую явную авантюру и начетничество могут возвеличить и поднять на щит, и тратить бешеные деньги! И все это – и то удушение, и эта накачка – находит совершенно демагогическое объяснение».

Потом все было по старой, набившей оскомину схеме. А после – концерт самодеятельности. С ума сойти!

В каком же мы кошмаре живем! Мы можем сколько угодно клеймить буржуазное искусство, идеологию, мораль, но мы-то, мы! Что мы такое?

Бедные люди. Варящиеся в собственном говне. Зашоренные, замызганные. Но «у советских собственная гордость»!

Грустно все это. Смех сквозь слезы. Гоголь сплошной. Все – Гоголь.

И некому заступиться. Некому совершенно. Грузины отстаивают свое искусство, казахи отстаивают, а хохлы? Что же мы-то? Топчем друг друга, предаем. А что самое ужасное – народу своему мы не дороги вовсе. Зачем мы ему?.. Так что беречь нас некому, да и незачем.

18. I.73

Спал ужасно. Меня все более волнует картина. И чем ближе ДМБ, тем нестерпимее хочется, чтобы быстрей бежало время.

Каменское – удивительно засраное место. Салтыкова-Щедрина нет. Живет здесь тысяча человек. Все занимаются исключительно администрированием. Одни государственные учреждения. Собесы, райфо и т. д. Рутина адская. Ждем вездеходов, чтобы добраться до Манил.

Читаю Бурсова. Он меня будоражит и волнует. Что может быть выше истинности человеческих отношений? Что может быть сильнее человеческой натуры и таинственнее этого?

Подумал о Каянте. С пьянками его, национализмом, самовозвеличением, слезами, любовью к детям, своим и чужим, чтением стихов девушкам и невозможностью этих девушек употребить. А ведь все это и есть суть творчества и мук Достоевского. Странные, страшные повороты человеческой натуры, которые настолько индивидуальны, насколько и общи для человечества, и в этом-то соединении масштабов бесконечности личности и бесконечности Вселенной – суть гения художника.

19. I.73

День рождения мамы. Отправил телеграмму…

Поехали на вездеходах в табун – поснимать. Тундра вся выдута – снега нет почти совсем. Который раз беру с собою ружье, а никакой живности так и не вижу. Да и всерьез охотиться нет времени. Устали, честно говоря.

В табуне видел две удивительные вещи. Первая: женщина носит в ухе не сережку, а к мочке у нее пришита пуговица, от которой тянется гирлянда бисера. Да это что! – маленький мальчик, всего три года, и полон рот зубов. Ходит в комбинезоне на голое тело. Грязен удивительно. Дали ему конфету, взял ее, засунул в рот, а потом сосал грудь матери – с конфетой за щекой. Затем потребовал грудь другой женщины, которая жила в том же в чуме, а уже буквально через несколько минут я видел его, с той же конфетой во рту, но с острейшим ножом в одной руке и куском мяса в другой. Он брал зубами это мясо и прямо у рта отрезал ломоть, лихо и быстро.

Все это меня поразило несколько.

Были в табуне часов пять. Потом поехали обратно.

20. I.73

Утром пришло две телеграммы из Хабаровска. Мандраж там ужасный. Они в полном говне! – Запустили картину. Для того чтобы свалить все на меня, принудили быть режиссером фильма. Но, чтобы привлечь военнослужащего как режиссера, нужно было для начала получить разрешение командования. Понимая это, я сказал, что соглашусь только в том случае, если разрешат военные. Хабаровчане же решили, что все будет крайне просто – отправили на Камчатку группу, а Озимову (член Военного Совета) послали глупейшее письмо, на которое он и ответил недавно отказом!

Теперь Пошатаев (директор хабаровской студии) в ужасе. Его не связывают со мной никакие официальные отношения. Группа снимает, а кто будет за что отвечать, неизвестно. Поход же продолжается. Из Хабаровска идут конвульсивные телеграммы: «Приостановить съемки!», «Снимать только по плану!», «Не снимать вообще!». Словом, там сплошной испуг. Снимать же продолжаем, и единственное, чему я могу порадоваться, так это тому, что ни в какие производственно-официальные отношения с этими мудаками не вступил. Вот такая радость.

Гена с Володей опять уехали в табун. Гена хочет снять о Володе сюжет.

Может быть, вечером будет наконец баня.

Мы похожи на ученых бобров. Хорошее зрелище: в бане, полной пара, находятся полностью одетые люди. Они стирают.

Из Хабаровска идут конвульсивные телеграммы: «Приостановить съемки!», «Снимать только по плану!», «Не снимать вообще!».

Утром проснулся в 9 часов. В Москве – полночь. Подумал, что гости у мамы еще не разошлись. Сидят, шумят, вино пьют, а тут у нас – серое утро. Снег валит, запуржило. Да хоть тепло.

Поход наш, конечно, себя изжил. Уже полнейшее разложение. Кто мы и что – толком никто не понимает. Сплошная хлестаковщина. Кормят всех бесплатно. Уже начали к обеду подавать коньяк. Нас уже не четверо, присоединившиеся кинематографисты тоже идут под нашей маркой. Так что кормят теперь 9 человек. При этом потребности наши растут и растут.

Мы уже и сами начинаем забывать, ради чего идем, и порою смотрим друг на друга в недоумении. В газету я давно ничего не пишу. Отписываюсь раз в десять дней графоманской длиннющей статьей. Страниц этак в 12, на машинке. Пою, как акын, о том, что вижу, и совершенно не задумываюсь ни над формой, ни над содержанием. Даже страшно. Эти козлы все печатают! После телеграммы Тяжельникова можно вытереть жопу, запечатать использованную бумагу в конверт и отправить в газету. Напечатают!.. Ох, и страна. Где Салтыков-Щедрин?! Гоголь где?! Помогите!

Читаю Бурсова с остервенением.

Вечером была большая стирка и баня. Баня! Одно это слово меня повергает в восторг. Пар. Веник. Шайка. Все это позволяется себе только после того, как выстираешь гору белья. Но как это прекрасно.

Мы похожи на ученых бобров. Хорошее зрелище: в бане, полной пара, находятся полностью одетые люди. Они стирают. Одеты они потому, что и все, что надето на них, должно быть подвергнуто немедленной стирке. И вот когда все выстирано, выжато, можно заняться и собой. Тут начинается настоящий кайф. Пар и самая баня. Замечательно!

Когда выходили из бани, обнаружили, что за два часа температура упала градусов на 20. Снова начинаются морозы. Все испытания заново…

Говорил с отцом по телефону, а после написал ему письмо.

21. I.73

Сегодня день рождения Володи. Ему 40 лет, и на улице в его честь – 40 °C. День солнечный!

В коридоре висят выстиранные нами вещи. Среди них мой водолазный свитер. Утром шел какой-то человек, зашел к нам в комнату.

– Вы, ребята, водолазы? – спросил он.

– Да! – дружно ответили мы.

– Я тоже был водолазом, – похвастался он. – В Калининграде. – Повернулся и ушел.

Мы не стали разубеждать его в том, что мы водолазы. Очень уж по нраву нам пришлась эта идея. За водолазов нас еще никто не принимал. Полный сыр!

Вспомнилась вчерашняя баня, и вообще подумалось о тех замечательных разговорах в предбаннике, которые обычно ведут мужики. Все распаренные, добродушные. И рассказывают они такие же распаренные, добродушные истории… И опять я подумал о том, что жизнь наша вся строится на каком-то удивительном замесе реальности и фантастики…

Вот только жаль: когда то, о чем долго мечтаешь, осуществляется, оно сразу же теряет свою ценность. Может быть, я несколько преувеличиваю, но доля правды в этом есть. Наша сущая жизнь, все счастье ее, заключаются в вечном ожидании, в мечте, в надежде. Вечная надежда. От этого и стремление вечное… Вера, Надежда, Любовь. Как до конца постичь таинственную силу, волшебство этих слов? Их сочетания. Может быть, только этому постижению можно посвятить всю свою жизнь – настолько это пронзительно.

Тут, в Манилах, есть спортзал. Вот уже третий день занимаемся гимнастикой. Отлично!

С нами занимается Мурад Баталов. Он из Паланы, хотя родом из Грозного. Чечен. Работает в КБО (кабинет бытового обслуживания). Ветеринар по образованию, но в КБО занимается выделкой шкур. Смешной парень. Может говорить полную чушь, но в каждое слово вкладывает столько энергии, напора, что поневоле слушаешь его, раскрыв рот. Когда Мурад входит в спортзал, сразу занимает собой все пространство.

Вечером будем праздновать три дня рождения. Володя и дочка Мурада «родились» сегодня, а Женя – 23-го, но решили праздновать объединенно – сегодня.

Удивительная мысль у Бурсова о Достоевском. О том, что он и его герои лишены раскаяния. По сути, это мысль о том, что человек есть тайна. И как бы он ни клял себя за прошлые ошибки и поступки, он благодарен им и благословляет их, так как если бы не они – не стал бы он тем, кем стал теперь. Удивительно эгоцентрическая мысль, но насколько она эгоцентрична, настолько и верна. Мысль, достойная гения… Как это верно: человек есть все, и сложность и простота, и зло и добро – все вместе!

Праздновали день рождения Володи, Жени и дочери Мурада. Совершеннейший Чехов, только этакий советский и более безысходный.

Женя напился, поскольку узнал, что женщина, с которой он был здесь близок в апреле, сегодня родила от него девочку. Вот уж неисповедимы пути Господни! – случайно приехать в Манилы, чтобы узнать, что именно здесь, именно в этот день родилась твоя дочка. Горе-звукооператор. Смешной чеховский человек. Безумно влюблен в свою бывшую жену – Киру Самборскую, актрису. Влюблен болезненно. Год сидел в тюрьме за то, что ударил на стадионе милиционера в штатском. Пьющий. Отовсюду выгнали. Милый, скромный, застенчивый интеллигент в очках. Безумно скучает по Москве, вынужден работать на студии в Хабаровске. Если говорит, так только правду, удивительный характер. Русский тип совершенно. Мучающийся, безвольный, нежный и трогательный. Такие всегда страдают, на них выезжают подлецы.

Юра тоже постоянно вспоминает о Москве. Закрывает глаза и тихонько бормочет: «Иду по Арбату, поворачиваю в переулок, там слева «Ткани», справа театр Вахтангова…» и так далее. Юра и вовсе тихун, но бунт такого человека страшен. Жесток, бессмысленен, наивен.

На этом фоне – ветеринар Мурад. Рассказывал, как делал кесарево сечение корове… Фантастика все это. Володя со стихами, Женя с дочкой, Юра. Чудно все это и удивительно.

Я совсем почти не пил и с удовольствием теперь об этом думаю. Буду читать.

Пришел Боря, директор фильма. Очень красивый, обаятельный парень. Рассказал про Юру (в его же присутствии), как приехал тот на Дальний Восток работать – в шляпе и с авоськой, никаких больше вещей у него не было.

Еще рассказана была одна смешная, просто чаплинская ситуация. Два оператора-дальневосточника приехали в какое-то глухое место. Поймали двух блядей и повели в сарай. Один со своей кралей устроился внутри, а второй – снаружи, за овином. Тот, который внутри, даму приладил к столбу и сам только примостился, как рухнул столб. Дама упала, следом рухнул потолок, и мужчине пришлось, как Антею, потолок принять на руки. Дама юркнула в дверь. И вот стоит этот мудила со спущенными штанами – держит потолок.

– Гоша! – орет он товарищу.

Товарищ прибегает, и тогда тот, что держит потолок, просит его поднять руки. И как только парень поднимает руки, тот выскакивает за дамой вдогонку, оставив друга держать крышу. Чистый гэг!

И еще ситуация: тот же оператор, сходя с парохода, упал с трапа, но в падении успел ухватиться за юбку какой-то встречающей дамы. Вместе с этой юбкой он и начал тонуть. Дама же оказалась на причале с цветами в руках и в трусах.

22. I.73

Сегодня по плану должен был закончиться поход. Но не тут-то было. У нас впереди еще сотни километров, аж до самого Магадана.

Смотрел Тейлор и Бертона в «Укрощении строптивой». Господи, какая техника! Напор! Темперамент! Характеры! Ритм!

Володя пришел домой часа в три – соблазнял безуспешно какую-то даму. Юра всю ночь мыл посуду, Женя же не приходил домой вообще. Видимо, ему так понравилось, въезжая в село, принимать своего нового ребенка, что он решил сделать закладку еще на девять месяцев.

На улице –67°. Холод адский. Село окутано туманом.

Да, совсем забыл. Мне снилась сегодня тоска. Адская тоска. Не помню ее материального воплощения во сне, но помню, что проснулся с ясным ощущением, что именно она мне снилась.

Опять о Бурсове: очень он хорошо написал о героях Достоевского, что они страшно дорожат своей неуловимостью и изменчивостью, в то же время сохраняя внутреннее единство. Вообще, изменчивость, неуловимость человеческого характера страшно притягивает к себе. Все это – тайна.

Замечательно письмо Достоевского опекуну с жалобами на жизнь «под колоннадою Казанского собора». Хотя Достоевский вовсе в этот период не бедствовал. Он все сочинял – и себя тоже. Таким же лицедеем был Феллини. Это удивительно и прекрасно.

Володя рассказал смешную историю, как они с Коротковым и еще какие-то националы-интеллигенты ездили по Корякскому округу с выступлениями. Естественно, напивались адски. И вот в один из рейсов Володю, чрезмерно бухого, не взяли. Вертолет уже поднялся в воздух без него, и Володя сел на свой рюкзак и зарыдал… Вдруг вертолет вновь опустился, и все националы вылезли. Они объявили забастовку – сели рядом с Володей и сидят. Вертолет стоит, винтом вертит. Здесь же в растерянности – начальник управления культуры обкома, а на земле – писатели. Причем один рыдает.

Вот уже несколько раз Бурсов напоминает о «космичности» Достоевского. Мне кажется, тут имеется в виду не столько глобальность охваченных писателем проблем, а вот именно то самое космическое соединение конечного с бесконечным в личности и Вселенной. Неоценимая важность любого события в жизни человека для развития его личности.

Существо творчества Достоевского есть самая суть его жизни, его личности. Неотъемлемость творчества от его (именно его!) жизни и взаимное влияние одного на другое.

Забыл сказать: а температурка-то нынче –50°, что значит привычка. Уж и внимания не обращаешь на такой мороз.

Смотрел Тейлор и Бертона в «Укрощении строптивой». Господи, какая техника! Напор! Темперамент! Характеры! Ритм! Стремительность всей сцены, всех состояний! Эксцентрика! При этом тонкость и изящество! Что значит – талант, личность и их свобода. Только не быть «тварью дрожащей». Только бы не быть ею.

Взлет вертолета в пургу

Как применить этот опыт к своей актерской работе?! К есаулу Брылову. Конечно, нет настоящего без любви. Но как эту любовь передать? Ведь не обязательно иметь в кадре мужчину и женщину. Любовь важна и в отношении художника к тому, о чем говорит. Любовь – в своей сущности, в сути, в истоке, в начале. Любовь как точка опоры и отсчета. Это нужно попытаться… Нет, необходимо добиться ее в фильме, в отношениях между героями!

И еще: какая точность окружающего героев мира в «Укрощении»! Каждая второстепенная реакция становится первостепенной! Из этого и создается ткань картины. Как важно об этом думать. Как это важно.

А костюмы? Господи, до чего все точно и роскошно! До чего со вкусом сделано.

Как соединить в одном образе совсем разных людей?!..

Меня еще раз поразила точность и в то же время резкость и смелость реакций актеров в образах.

Ну, о драматургии и говорить не приходится.

И еще, еще, еще тысячу раз – характеры и характер взаимоотношений героев!!!

Ох, Бертон, Бертон! Этот смех, эти обнаженные, наглые зубы, эта поволока в глазах и предельная точность реакций.

У Бертона нет ни одного кадра, где он никакой. Ни одного кадра, где он безличен, или пуст, или нейтрален.

23. I.73

Спал ужасно. Всю ночь мучился Бертоном. Просыпался и снова проваливался в какой-то беспокойный морок… Я заметил, что и у Феллини в «Кабирии», и у Бертона в «Укрощении» схожи актерские манеры. Схожесть их заключается в эксцентрике и активности актера. Он «врезается», если так можно выразиться, в роль. Берет ее за рога, подчиняет своему темпераменту.

И еще: я подумал, что очень важно и хорошо, когда настроения, чувства, захватывающие персонажей фильма, передаются зрителям. Вот тогда-то и происходит настоящее внедрение. В том-то и суть настоящего искусства, его радость. Зритель не должен быть наблюдателем, он должен быть участником.

Ричард Бертон и Элизабет Тейлор в фильме «Укрощение строптивой» (1966)

К примеру, тот воздушный поцелуй, который посылает какая-то женщина Петруччо, когда он оборванцем появляется на собственной свадьбе. И вот он уже вызывает у зрителя то самое чувство, что и у этой сердобольной женщины, которую мы в фильме больше-то и не увидим! Это кадр длиною 20 см, но он настолько точен – и по месту, в котором стоит, и по заряду, который несет, что сразу делает зрителя активным, взволнованным участником происходящего!..

На улице –49° мороза.

Смотрели «Одиссею». Итальянская картина. Главную роль там играет актер-югослав (Беким Фехмию. – Современный комментарий автора), которого раньше мы видели в «Скупщиках перьев». Ах, культура! Как нам ее не хватает! Как без нее трудно и слепо! А Гомер? Ну, что уж тут об «авторе идеи» говорить.

Впрочем, «по гамбургскому счету», слабая картина, хотя, с точки зрения общей культуры, все хорошо. Вернее, обычно для среднего европейского уровня. Но с нашим-то уровнем и сравнивать нечего. Какие костюмы. Фактура, отделка. Об этом тоже нужно думать. Как доказать нашим идиотам, что не прихоть это, а необходимость? Как преодолеть леность их мысли? Добиться того, чтобы все думали профессионально.

Кстати, относительно костюма: хорошая деталь – куртка, скажем, или свитер, зашитые грубыми нитками.

24. I.73

Потеплело. Ждем Валентина Чубарова (сын легендарного героя, по маршруту похода которого частично строился и наш маршрут. – Современный комментарий автора). Поехали навстречу. Остановились, заприметив хорошие фоны для съемки нашего знакомства. Вылезли. Ребята-операторы достали камеры.

«ГТС хорошо, а олени лучше!»

Из пришедшего ГТСа вылез Чубаров. Оказался симпатичным толстым человеком. Но холод в тундре был чудовищный. Холод и ветер. Лысякову прихватило нос ужасно. Мне щеки и нос тоже. Съемка «встречи» продолжалась буквально несколько минут, буквально 2–3 – из-за холода. Запрыгнули в вездеходы и поехали обратно.

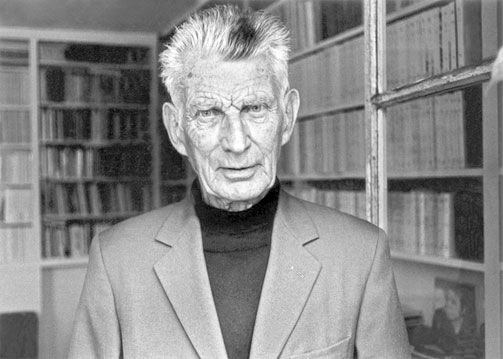

Ирландский писатель Сэмюэл Беккет

Пока ехали еще туда, я все думал про свою картину. Самые разные образы лезли и лезли в голову, прыгали друг через друга. Подумал о Ванюкине. Когда Шилов приходит к нему, он должен после удара так лететь, чтобы пробить дверь, ударившись плашмя с раскинутыми руками. Может быть, даже в двери должна дыра остаться в форме его туловища.

Занятную мысль выразил Сэмюэль Беккет: он пишет, что его не интересуют идеи, а только форма, в которой эти идеи выражены, что в философии он ничего не понимает и не читает философов. Он говорит, что задача художника – найти форму, в которой можно было бы выразить всю кашу, окружающую человека и называемую Бытием. Все это занятно, но совершенно исключает всякую Веру и Надежду, и Любовь, то есть именно то, что может объединить людей, что может заставить человека совершить добрый поступок.

Нет, конечно же, подобная точка зрения заслуживает внимание, тем более что это – точка зрения Беккета и как человека, и как мыслителя, и как писателя. Вообще, посягать на свободу личности создать свою концепцию миросозерцания есть зло. «Человек есть тайна», – сказал Достоевский. Это и Беккета касается. Но лично меня не волнует та «форма», о которой он столь бесстрастно говорит. Даже если мысли Беккета космичны, если они и есть суть нашего трагического бытия, видимо, та форма, в которой эти мысли подаются мне, не трогает меня совершенно. А раз так, ни радости, ни протеста во мне не рождается. Я прохожу мимо, почтительно снимая шляпу (на всякий случай) перед тем, чего не понимаю.

* * *

Ужасно я не выдержанный человек. Ох, как же меня может что-либо раздражать! До скрипа зубов, до желания убить.

Например, Зорий! Это, доложу вам, тип! Вот уже три месяца мы с ним в походе. Неглупый, хитрый, даже хитрожопый, щедрый, способный на откровенность, но крайне безвкусный, самовлюбленный, категоричный, безапелляционный, упорный, добивающийся очень многого только одним упорством. Порою Зорий остроумен и приятен, но иногда просто невыносим. Самоуверенность его границ не знает…

Так вот: у него либо тик, либо привычка. Когда читает, трогает одной рукой волосы на затылке и при этом цокает языком о зубы, будто их чистит. Если об этом не думать – ничего, но стоит раз обратить на это внимание… – все! Уже ни о чем больше не думаешь. Ни читать, ни писать, ничего нельзя. Хочется только бросить в него утюгом или еще чем-нибудь.

Вместе с Чубаровым приехал главный редактор «Камчатского комсомольца» Паша Козлов, он же Пахом Тундрин (это его литературный псевдоним). Полный мудак, шутник-хохотун. Зорий метко его оценил: «Милый парень, часто болеющий триппером». Может, он и милый, но такой абсолютный мудак, что даже странно.

Приехал главный редактор «Камчатского комсомольца» Паша Козлов, он же Пахом Тундрин (это его литературный псевдоним). Зорий метко его оценил: «Милый парень, часто болеющий триппером».

Вечером выступали в ДК. Все прошло, как всегда, с той лишь разницей, что был уже с нами Чубаров. Он выступал хорошо – грамотно и толково. Рассказывал об отце, хорошо говорил. Особенно запомнилась одна история, трогательная на мой взгляд. Однажды в детстве Валя провинился, и отец решил его выпороть, да Валентин паренек был смышленый и быстро в соседней комнате засунул в штаны себе расшитую цветочками небольшую подушечку. Отец взял ремень, уложил сына и врезал первый раз. Ничего, сошло. Отец второй раз «протянул». Опять ничего. А на третий раз лопнули штаны, и из прорехи глянули пестрые цветочки подушки.

«Все!» – сказал отец. – «За находчивость больше пороть не буду». – Хорошая история.

Потом выступал Козлов и такую нес херовину, аж стало страшно.

25. I.73

Утром пришли каюры. Узнавали что и как. Когда едем и сколько нас. Поговорили. Я спросил, холодно ли будет ехать. «Холодно», – уверенно кивнули они. – «Очень холодно».

Торопливость. Торопливость. Ужасно она мешает. Все думаю о словах Достоевского, что «молчать – всегда красивее, чем говорить». Но ведь от того, как говоришь, зависит результат – добьешься, чего хочешь, или нет.

Сергей Бондарчук

Андрон Михалков-Кончаловский

Сергей Герасимов

Как бы выработать оптимальную систему отношений с номенклатурными работниками, от которых зависит твое творчество. Ведь умеют же «грамотно» с ними общаться Бондарь и Андрон! Или Герасимов. Умеют же они!.. А я – либо «тварь дрожащая», либо хам, либо суетливый мальчишка. От того и победы мои, если они и бывали, – чудовищными затратами давались, а радость от этих малых побед была столь великой, будто невероятного чего-то добился. Эх!..

Больше молчать нужно и дело делать.

* * *

Достоевский пишет из каторги, что о нем «гул пойдет», когда он вернется и снова начнет писать. Видимо, в нем созревало то новое, удивительное художественное мировоззрение и та философская система (хотя никакой системы он не признавал), которые легли в основу его творчества.

Но все-таки это писал человек, не сомневающийся в том, что люди смогут новые его сочинения прочесть. У него не было «комплекса полки». Его мучило творчество, сомнения творчества, а не самоцензор, не страх, что накричат и «закроют».

* * *

Меня мучит любое порабощение личности. Любая попытка давления на меня рождает мучительную ненависть, которую мне ужасно трудно в себе задушить. Тогда я либо хамлю, либо затаиваюсь, но чтобы спокойно оценить обстановку и придумать, что делать, – на это ни терпения, ни ума у меня не хватает.

О Господи, помоги! Ну вот зачем я влезаю опять в эти споры, в ужасные выяснения отношений с такими мудаками, как Паша Козлов.

Зачем я стараюсь ему что-то доказать?

И что это за правила такие? Почему главный редактор молодежной газеты обязательно должен быть редким мудаком?! Ох, Господи! Что же заставляет меня кричать, суетиться, ненавидеть его именно за то, за что я должен быть ему по сути благодарен – что командирован от его газеты?

Сам же писал, что нужно молчать. Значит, нужно молчать! Молчать!

* * *

Цибульский в «Пепле и алмазе» – новый тип героя. Джеймс Дин – новый тип героя. Бельмондо – новый тип героя. И все они в творчестве – продолжение личности своей. То есть все они – личности. Не может быть героя, который должен стать носителем каких-либо идей, если он не личность. В то же время рождение этого нового героя, нового типа обусловлено той интонацией, которой автор, режиссер, хочет выразить свои мысли и чувства. Следовательно, режиссер тоже должен быть личностью.

Смотрел «Чайковского» – плохая некультурная картина. Плохо и это, и все вообще.

Антонина Шуранова и Иннокентий Смоктуновский в фильме «Чайковский» (1969)

Собираемся в поход до Верх-Парени. Это несколько дней пути на собаках по Пенжинской тундре. Говорят, самое жесткое по походам место на Камчатке. Судя по всему, этот наш переход действительно будет особенно тяжким. Да что делать. Шесть нарт. Нас пять человек. Много груза.

Ну что ж. Видимо, нужно пройти этот путь – по самому суровому месту из тех, где живут в мире люди. Говорят, есть еще одно только место, где-то на Чукотке, что сравнимо в это время года с ожидающей нас Пенжинской тундрой.

Помоги, Господи! Мороз-то около пятидесяти! Помоги, Господи!

26. I.73

Проснулись рано утром. Было еще темно. Начали собираться. А в это время по радио передавали, что Коле Бурляеву – 25 лет, что он счастлив и знаменит и сыграл главную роль в кинокартине «Игрок» по одноименному роману Федора Михайловича Достоевского.

О, знал бы ты, Коля, чем в это время занимается твой однокурсник. А он натягивает на себя кухлянку, а потом камлейку. Это такая накидка с капюшоном от пурги и мороза. Делается она всегда из очень цветистой ткани – чтобы человека, потерявшегося в тундре, легче было найти.

Каюров все не было. Когда же все-таки явились двое, выяснилось – остальные «в ауте». Ну, это уже существенно. Решили было отложить выезд до завтра, но потом переиграли. Решено было все же выехать. «Времени нет».

Стали собираться. Мороз на улице за пятьдесят. До чего же это холодно! От одной мысли, что и день, и ночь придется нам пробыть в открытой тундре, становится страшно.

Наконец подъехали все каюры. Из шести – трое «в дупель». Но делать нечего.

Теперь-то я понял, что значит – замерзнуть. Это когда ни волей, ни умом, ни хитростью не можешь, например, шевельнуть пальцем руки.

Из деревни выбирались около двух часов. Возле каждого дома они останавливались, объясняя это какой-либо надобностью, заходили в дом, а возвращались все более и более пьяные. Наконец все же тронулись.

Николай Бурляев в 70-е

День был солнечным удивительно, но и мороз отменный. Брови, ресницы, усы – все покрылось плотным слоем льда и густым инеем.

Мой каюр был бухой и уже два раза падал с нарты. То и дело он останавливался, ворчал, ругался и просил опохмелиться, а потом достал вдруг из мешка бутылку, выдул ее из горла и тут же вытравил под нарту.

Я молчал, никак не реагировал вообще ни на что. Это единственная правильная реакция, которая возможна в такой ситуации. Ни просьбы, ни угрозы, ни увещевания помочь тут не могут. Лучше молчать, что я и делал.

За день прошли 20 км. Это чудовищно мало, но день кончался, пришлось «ночевать», то есть постараться скорее добраться хотя бы до «домика», в котором возможен был теплый ночлег.

Мой каюр был бухой и уже два раза падал с нарты. Я молчал, никак не реагировал вообще ни на что. Это единственная правильная реакция, которая возможна в такой ситуации.

Теперь-то я понял, что значит – замерзнуть. Это когда ни волей, ни умом, ни хитростью не можешь, например, шевельнуть пальцем руки. Думаешь: «Господи! Ведь это так просто. Возьми и пошевели рукой! Ведь это же просто!» Но ткань твоего тела мертва. Мертва совершенно.

Видимо, люди замерзают насмерть не столько от холода, сколько от ужаса. Все как в бреду. Страшное внутреннее смятение, суетность. Торопливость и бессилие… И какая беспомощность! Видимо, это такое же неподдающееся контролю состояние, как голод или еще что-то такое же стихийное. Может быть, я попробую когда-нибудь описать подробней это состояние.

Приехали в «домик». Это действительно маленький домик в тундре. Внутри – полати. Хворост, печка, соль. Поужинали и легли спать. Было 8 часов вечера. Спалось тревожно, много чего передумалось. Храпели, кашляли и харкались каюры.

К утру стало стремительно холодать. Когда ночью выходил по нужде, снова смотрел на Большую Медведицу. Она кажется мне чем-то удивительно личным здесь. Видно, потому что и здесь, и там, дома, она одна и та же. Те же семь звезд ковшиком. Ужасно близки они мне. Те, кого люблю, там видят ту же Медведицу, только в другое время.

27. I.73

Каюры встали в 5 часов утра. Стали чаевать. На улице опять за пятьдесят. За сопкой будто фонарь горел. Удивительное зрелище. Это луна. Хотя было уже утро, но из-за этой сопки луна для нас еще и не взошла.

Быстро погрузились и выехали. В это ночное время тундра – фантастическое зрелище. Снега мало очень. Совсем почти нет. Его выдувает ветром и трамбует морозом.

Удивительно. Собачки несут нарту быстро, но сидеть на ней страшно. Темно, и ничего не видно. Только ветер свистит… А! вот и луна наконец-то взошла из-за сопки, но с другой стороны гряда сопок уже розовела солнечной полосой.

Потом начался затяжной подъем. Около 5 километров до перевала. Шли в гору по удивительно хрупкому, судя по звуку, но твердому, как асфальт, насту. Помогая собачкам, толкали свои нарты. Взмокли до костей. Но вставало солнце – это было совершенно потрясающее зрелище. Потрясающее!

Собаки тянули тяжело, то и дело оглядываясь на каюров: помогают ли? Шли часа два… Дошли, расселись по нартам – начался спуск. Только ветер засвистел. До костей пронизал холод. И опять все лицо, малахай, ворот, все стало покрываться льдом. Снова онемели руки, просто отнялись…

Чтобы согреться, бежал километров 6 за нартой. Потом опять ехал… И так весь день.

Польская актриса Беата Тышкевич

Обложка журнала «Советский экран» (№ 8, 1967)