Глава 1: Введение

Об идее «глубокого времени» аудиовизуальных и вычислительных технологий

Наша сексуальность… принадлежит иной эпохе развития, нежели состояние нашего духа.

Бруно Шульц 1967, 132

В начале 1980-х годов техасский писатель-фантаст Брюс Стерлинг – одновременно с такими авторами, как канадец Уильям Гибсон и уроженец Нью-Йорка, лауреат многочисленных литературных премий и профессор литературоведения Сэмюэль Б. Делани, – придумал киберпанк. Киберпанк органично сочетал в себе «чистые» высокие технологии с окружающими их грязью и мусором, порядок с анархией, вечное искусственное существование с гниением и разложением. Техно- и некроромантика объединились в новом ощущении жизни. Режиссер Ридли Скотт, дизайнер Сид Мид и специалист по эффектам Дуглас Трамбелл предложили в фильме «Бегущий по лезвию» (1982) его конгениальное кинематографическое выражение. «Матрица» (1999), поставленная Энди и Ларри Вачовски, выполняла аналогичную функцию для приверженцев киберкультуры, обретших к тому времени азы компьютерной грамотности. К этому моменту благодаря новым информационным сетям они уже были объединены в мировом масштабе. Ужасный призрак, который был выведен в «Матрице», представлял собой уже не одинокую, действующую в каком-то одном месте и не ведающую сомнений машину, нашедшую пристанище в человекоподобном теле, но объемлющую весь мир сеть данных, контролирующую каждое движение, чувство и высказывание.

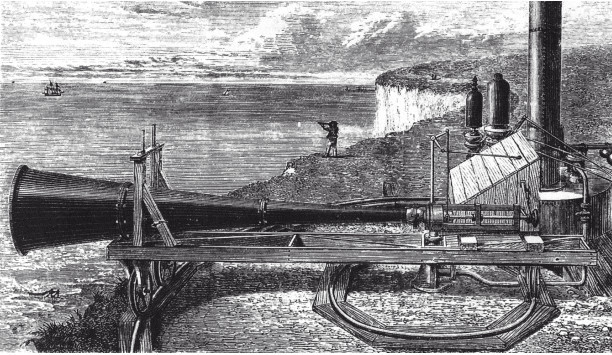

IMG_1.1 «Проблема. Когда в спокойный ход научного развития время от времени вторгается значимый факт, полностью опровергающий одно из прежних воззрений, тогда и свершается одно из примечательнейших изменений. Если малозначительное новое в том виде, как его приносит день, либо „растворяется“ и подстраивается к старому, либо – если оно слишком отклоняется от сиюминутной ситуации – как чужеродное тело уходит ко дну, чтобы там, покрываясь осадками времен, достичь значения лишь впоследствии или никогда не добиться его, то значительное новое оказывает видимое влияние на всю ситуацию. Начинается мощное движение идей то на ту, то на эту сторону потока…» (Ostwald, 1896, 1; иллюстрация: Tyndall, 1883, фронтиспис)

По мере того как смена поколений компьютеров и компьютерных программ проходила все стремительнее, Стерлинг провозгласил dead media project. Тем самым он совершал ежедневные путешествия по воображаемому будущему с энергией движения, которое через прошлое приводило вновь к современности. Со своими сподвижниками в различных странах земного шара он начал собирать в 1995 году в форме mailing list, к тому моменту еще не утратившему своей привлекательности, сначала отработанное программное обеспечение, затем, все в большем объеме, отброшенные идеи, артефакты и системы из истории технических медиа: изобретения, которые исчезали вскоре после своего возникновения или вели в тупик и в дальнейшем не разрабатывались; модели, которым не удалось до конца пройти стадию разработки, или же фактические продукты, которые оказывались недолговечными. Фантазии относительно вечности технологических продуктов сталкивались с простой фактичностью непрерывно увеличивающегося списка неизбежно устаревающего. Машины тоже могут умирать. Романтика техники и романтика смерти оказались вновь тесно переплетены друг с другом в dead media project.

Медиа представляют собой особый случай в рамках истории цивилизации. Так, они внесли не последний вклад в создание гигантской свалки, покрывающей планету Земля, или в возникновение космического мусора, парящего в межпланетном пространстве. Во времена распада Советского Союза оператор легендарного фильма Тарковского «Солярис» Вадим Юсов обучал экипаж российской космической станции «Мир» снимать Землю для фильма Андрея Ужика «За пределами настоящего времени» (1995). Тяжелая 35-мм камера, возможно, все еще вращается вокруг Земли высоко над нашими головами. После того как были отсняты пленки с потрясающими видами голубой планеты, камеру, так сказать, попросту выбросили в иллюминатор космического корабля. Обратная доставка камеры на Землю была бы слишком дорогой, а несколько килограммов медиатехники не стоят того, чтобы разрабатывать для них специальную программу утилизации.

Как бы там ни было, у многочисленных историй, которые были написаны о развитии медиа, был по крайней мере шанс – в духе теории отходов Майкла Томпсона – исследовать подобные свалки и мусорные кучи и извлечь из них сверкающие сокровища из забытого и выброшенного. В культуре техники нет ничего долговечного. Правда, у нас есть возможность влиять на срок действия некоторых идей и концепций. В историографии медиа упомянутый шанс был упущен главным образом по идеологическим причинам, имеющим, как правило, методологические последствия. Так, к примеру, в великих генеалогиях телематики от античной металлической разговорной трубки до телефона, от водных телеграфов Энея до интегрированной всемирной службы обработки и передачи данных, от археологии кино, начинающейся с силуэтов в пещерах Ласко и заканчивающейся 3D-кинотеатрами, от истории компьютеров, прослеживающей их развитие от механических калькуляторов Вильгельма Шикарда до универсальной машины Тьюринга облагораживается, прежде всего, одна идея – идея неудержимого и якобы естественного технического прогресса. Она сопряжена с несколькими основными предпосылками, например с историей политического господства, начиная с систем, организованных строго иерархически, заканчивая системами, организованными строго демократически; со считающимся необходимым формированием эффективной экономической целерациональности; с обязательным развитием простых технических артефактов в сложные технологические системы, или с непрерывным совершенствованием иллюзионного потенциала медиа. Такие генеалогии, по сути, представляют собой повествования из «хорошего» будущего, которые все, что когда-либо существовало, подчиняют идее техники как могущественной «заклинательницы страхов» и «вседвижительницы».

Роспись потолка Сикстинской капеллы в Риме, сделанная Микеланджело, не была предвосхищением того, что сегодня называется виртуальной реальностью и предлагается посредством таких неприлично дорогих компьютерных систем, как C.A.V.E. Могла ли бы хоть сколько-нибудь заинтересовать гениального мастера существующих вот уже полтысячелетия двухмерных иллюзий, создаваемых с помощью красок, фигур и геометрии, такая слабая и уже спустя несколько лет после своего возникновения безнадежно устаревшая концепция? В действительности, мы видим, что существует нечто вроде актуальности прошлого. Но чтобы увидеть современность истории не только там, где ее необходимо воспринимать как бремя и обязанность, но и там, где имеет смысл раскрыть ее как некий особый аттракцион, нужен иной подход, нежели тот, который в состоянии непрерывно обнаруживать в новом лишь подтверждение старого. История с такой точки зрения есть, в сущности, некое обещание непрерывности, торжество непрерывного прогресса под знаком гуманности. «Выходит, все это когда-то уже было, хотя и в менее разработанной форме! Вам необходимо только получше всмотреться». Века проходят лишь для того, чтобы шлифовать и совершенствовать великие архаические идеи. Это дурная педагогика. Она скучна и недостаточна для необходимого и неустанного труда над переменами. Необходимо замыслить и экспериментально испробовать переориентацию установки, ее намеренный сдвиг: не искать старое, уже существовавшее, в новом, а обнаруживать новое, ошеломляющее, в старом. Если такая находка окажется удачной, то придется расставаться с привычным во многих отношениях. Я попытаюсь описать этот подход в терминах моей теории «глубокого времени» медиа, в форме ан-археологического движения.

Еще для великого механика Исаака Ньютона и его современников возраст нашей планеты едва превышал 6000 лет. Такие наместники Бога на земле, как англиканский прелат Джеймс Ашер, утверждали это в середине XVII столетия и непоколебимо стояли на том. В связи с открытием все более значительных качественных геологических изменений увязать их с религиозной хронологией можно было только посредством трюка: различные слои почвы отложились за столь короткое время потому, что периоды, когда это происходило, были якобы чрезвычайно «спрессованы». Афанасий Кирхер пользовался такими протезами мысли в своем описании подземного мира в XVII веке. В XVIII веке сомнения в отношении чересчур «сжатой» хронологии усилились, в XIX веке геологи оперировали уже миллионами лет. Но только в XX веке несомненным стало представление о том, что история развития Земли представляет собой процесс, насчитывающий миллиарды лет, – что мы опять-таки реально не можем себе представить. Как не можем представить себе и существование бесчисленных параллельных вселенных или сосуществование различных пространственно-временных форм.

На рубеже XVIII и XIX веков «удлинение» истории Земли стало модной темой в академиях и буржуазных салонах подобно тому, как ранее это уже произошло с электрическими колебаниями в отдельных организмах или при взаимодействии гетерогенных материалов. Временные структуры в крупном масштабе стали интересовать широкую публику точно так же, как их особенности в малом масштабе. Тяжеловесная территориальность утратила уют и надежность в условиях, в которых страны все стремительнее по-новому перекраивались, а прежние иерархии ставились под сомнение. В Германии Абраам Готлоб Вернер, преподававший в знаменитой горной академии Фрайбергa, получил известность прежде всего за систематические исследования минералов и горных пород, а также за установление их геологического происхождения из изначально покрывавшего всю Землю Мирового океана. Однако написать историю Земли он не хотел и не мог. Мужественнее, чем «нептунист» Вернер, оказался «вулканист» Джеймс Хаттон. Этот сын преуспевающего шотландского купца обеспечил себе, благодаря открытию полезных химических соединений, роскошную жизнь в Эдинбурге и имел возможность независимо от любых институций проводить исследования, совершать поездки, заниматься точными геологическими наблюдениями для собственного интеллектуального удовольствия и не спеша превращать их в иллюстрированные тексты. Написанная им в 1778 году тысячестраничная «Теория Земли» и одноименный двухтомник 1795 года объясняли историю Земли уже не в духе старой теологической догмы. Хаттон постулировал, что история Земли с научной точностью может быть выведена только из соответствующих каждой эпохе состояний «природных тел» – что характеризовалось в геологических исследованиях как тезис об «актуализме». И объяснял он историю Земли уже не как линейно направленный и необратимый процесс, а как динамичный круговорот, в котором непрерывно друг за другом следуют эрозии, седиментации, консолидации, поднятия и новые эрозии. В различных местностях Шотландии он обнаружил (в противовес мнению Вернера и его ученика Иоганна Вольфганга фон Гёте), что гранит больше не может считаться наиболее древней «первичной» породой. Под ним располагаются глубокие, вертикально расслоенные отложения глинистого сланца, отсылающие к гораздо более ранним геологическим эпохам. С помощью выразительных иллюстраций Хаттон изобразил это открытие во втором, переработанном, издании своей «Теории Земли». Под изученными, горизонтально располагающимися слоями Земли открытые им отложения глинистого сланца устремляются отвесно вниз, занимая гораздо более обширное пространство, чем слои, лежащие над ними. Вышедшая в 1980 году книга Джона Макфи «Basin and Range», где было введено понятие deep time, воспользовалась упомянутой иллюстрацией, поместив ее на титульный лист. Вероятно, для геологии книга Хаттона имела столь же решающее значение, как первые изображения Коперниковой картины мира, сдвинувшие Землю из центра движения планет на периферию.

Эта иллюстрация появляется еще раз во введении в посвященную Хаттону главу из книги «Time’s Arrow and Time’s Cycle». Так гарвардский палеонтолог Стивен Джей Гулд назвал свой основополагающий труд по истории Земли и органики. Представление о «глубоком времени» истории Земли, по мнению Гулда, настолько нам чуждо, что мы можем понимать его только как метафору. Если мы примем всю историю Земли за расстояние в ярдах от кончика носа короля до кончика ногтя его вытянутой руки, то вся история человечества будет иметь не большую протяженность, чем пылинка, слетевшая с кончика ногтя его среднего пальца, если провести по ногтю пилочкой. Гулд в своих трудах выделяет концепцию Хаттона о непрерывно самообновляющейся «Мировой машине» в противовес направляемому человеком земному времени и провозглашает расставание со всяким представлением о божественном плане или с идеей прогресса в изучаемой им области. В специфическом развитии тезиса об актуализме, его исследования хронологии отмечены характерным для сегодняшнего дня беспокойством о растущем снижении богатства вариантов. В своей недавней книге, которая по-немецки называется «Illusion Fortschritt», Гулд вводит новую, противостоящую линейному мышлению, категорию. «Совершенство» следует измерять в сравнении с событиями рассеяния, расширения множественности. Идея «глубокого времени» приобретает тем самым не только количественное, но и, прежде всего, качественное измерение. Она обращена также к плотности различий и к их расположению. Все это, вместе взятое, дает значительно модифицированную картину того, что до сих пор называлось прогрессом. Мысль о постоянном прогрессе от низшего к высшему, от простого к сложному, следует отбросить точно так же, как метафоры, в которых она описывалась и все еще описывается. Структура дерева, лестницы, шкалы и даже конусы, регулярно расширяющиеся кверху – а тем самым приближающиеся к двумерному мифологическому обозначению женского, к треугольнику, направленному вниз, – с палеонтологической точки зрения вводят в заблуждение, и их следует отбросить. Если мы попытаемся как можно глубже проникнуть во время, когда развивались Земля и ее природа, то натолкнемся на моменты, когда имело место значительное снижение наличного многообразия. Если мы сделаем в таких местах горизонтальные срезы, например в структуре, то картина будет выглядеть более разветвленной тогда, когда мы будем погружаться глубже в историю Земли, нежели в обратном направлении. Человек в такой палеонтологической концепции уже не пуп Земли, а малозначительное происшествие, случившееся в какой-то боковой ветви эволюции. Генетически его мозг на протяжении последних 10 000 лет, в едва заметный с точки зрения геологии период, почти не изменился. Он разделяет стасис биологического развития с другими успешными видами. Цена, которую он за это платит, – относительно короткая продолжительность жизни и очень небольшая полоса вариативности его специфических биологических свойств. На другом полюсе располагаются бактерии с их колоссальной вариативностью и невообразимыми способностями к выживанию. Не в последнюю очередь на основании своего личного экзистенциального опыта в качестве больного, у которого в 1982 году диагностировали коварную разновидность рака и которому – если исходить из среднестатистической величины – был предоставлен после этого лишь незначительный шанс на выживание, Гулд относится с глубоким недоверием ко всякой интерпретации живого, исходящей из соображений «средних величин». Реально для него никаких средних величин не существует. Он настаивает на индивидуальной изменчивости как единственной ценности, заслуживающей доверия, и на точечном равновесии как модусе, в котором свершаются изменения.

Превращение техники в нечто органическое послужило «костылем» при формировании механического так же, как технизация органического была жалким протезом в эпоху электроники и компьютеризации. Техника не является чем-то человеческим, в специфическом смысле она «бесчеловечна». Наилучшую функционирующую аппаратуру можно создать лишь противопоставляя ее традиционному образу человеческого и живого, а не продлевая или расширяя ее. Все значительные и основополагающие технические открытия, шестереночные и часовые механизмы, быстрое вращение в механике, от стабильных несущих поверхностей в аэронавтике и до цифровых компьютеров в электронике, развивались как проекты в противопоставлении к инертному органическому и тому, что возможно для человека. Кроме того, основополагающим образом различаются между собой развитие гео- и биологической эволюции с одной стороны и цивилизации – с другой. Исчисляемая в миллиардах лет, эволюция развивалась бесконечно медленно. Наоборот, изменения, свершившиеся в тот малый промежуток времени, который мы именуем цивилизацией, происходили за все более короткие интервалы. Согласно Гулду, это различие можно констатировать по двум особенностям, решающим образом определяющим культурное развитие. Первая является топологической. Человек – кочевое животное. Путешествия и непрерывная перемена мест приводят к продуктивным связям и смешениям различных ситуаций и традиций, которые могут выражаться в импульсах к стремительному развитию. Вторая особенность касается приобретенного культурного свойства собирать, накапливать и передавать знания и опыт. Она может приводить к колоссальному уплотнению времени в процессе качественного развития, которое не было бы возможно в рамках органических механизмов наследования.

Поэтому при исследовании «глубокого времени» медиальных феноменов в общем и целом речь тоже не может идти о простой аналогии между тем, что обнаружили исследователи «глубокого времени» истории Земли и всего живого, и развитием технических средств. Скорее, в качестве ориентиров мне необходимы некоторые понятийные предпосылки палеонтологов, которые, пожалуй, проясняют задачи и методы моего проекта археологии медиа. История цивилизации не следует единственному и неизбежному божественному плану. Слой гранита, под которым не существует глубинных, переливающихся различными красками слоев, неприемлем. История медиа не есть выражение какой-то всемогущей тенденции от простого к сложному. При сегодняшнем положении вещей нельзя сказать, что мы, безусловно, достигли наилучшего в смысле «совершенства» по Гулду. Медиа суть пространства действия для выстроенных попыток связать разделенное. Существовали периоды, времени, когда эта работа по установлению связи была и должна была быть особенно интенсивной, помимо прочего – для того, чтобы помешать умопомешательству людей. Рассматривая именно такие периоды я и делаю своего рода «срез». Если интерфейс моего метода и выстроенное на его основе повествование исходят из верных предпосылок, то на поверхности этих «срезов», возможно, артикулируются те аспекты многообразия, которые выпали из генеалогического рассмотрения или не нашли в нем для себя отражения. Вместо того чтобы настаивать на обязательности трендов, мейнстрим-медиа и неизбежных перспектив, следует искать индивидуальные вариации. Или же мы должны найти в исторических мастер-планах повороты и разрывы, которые могли бы стать полезными импульсами для движения сквозь лабиринт устоявшегося. В долгосрочной перспективе отдельные генеалогии должны прийти к некоей вариантологии медиа и искусств. Остается надеяться, что такая вариантология станет действенной альтернативой устоявшимся стандартизациям.

План этой книги возник в конце 1980-х годов, во время подготовки рукописи «Audiovisionen – Kino und Fernsehen als Zwischenspiele in der Geschichte» для издательства «Rowohlts Deutsche Enzyklopдdie». Эта рукопись представляла собой попытку сочетать два наиболее популярных аудиовизуальных медиа XX века с их параллельным возникновением и развитием в рамках более обширных технико- и культурно-исторических взаимосвязей. Кино и телевидение следовало понимать как особые медиальные диспозитивы, гегемониальная сила которых является исторически ограниченной. В связи с бурным началом очевидного технологического и культурного перелома, проходящего под знаком дигитализации и объединения компьютеров в сеть, речь шла о введении более спокойной, но не более удобной перспективы. Чрезмерно поспешная ориентация на новый главный медиум, на который некоторое время пришлось ориентироваться всей семиотической практике – до тех пор, пока не определится следующий, – должна предоставить возможность суверенного и конструктивного обхождения с «новым» как таковым. Книга «Аудиовидения» понималась мною как защита гетерогенности аудиальных и визуальных искусств от начинающейся Psychopathia medialis.

Отношение, которое в те годы ощущалось уже повседневно, усилилось в 1990-е годы. Изменения, ставшие практикой, расценивались как революция, которую по своему значению можно было бы приравнять к возникновению особой индустрии. После провозглашения вступления в эпоху новой экономики и информационного общества, в котором никому уже не придется работать в поте лица, новое должно было потерять свой пугающий лик. Провозглашенная революция была революцией настоящего. Всякий феномен дигитальности и объединения в сеть прославлялся как блестящая и принципиальная инновация. Такая ярмарочно-балаганная навязчивость и поверхностность, которая царила тогда не только в повседневной практике медиа, но и в их теории, спровоцировала меня начать более комплексное и всеохватное исследование. Поначалу оно было скачкообразным, изобиловало значительными промедлениями и зависело от мест, где я работал.

В Зальцбургском университете я нашел внушительные фонды превосходной иезуитской библиотеки. Впервые я смог прочитать книги и рукописи Джамбаттисты делла Порта, Афанасия Кирхера, Каспара Шотта, Кристофа Шейнера и прочих авторов XVI–XVII веков в их оригинальных вариантах. Особенным переживанием стала случайно обнаруженная книга Джона Ди «Monas Hieroglyphica» 1591 года издания, объединенная под одной обложкой с трактатом Роджера Бэкона по алхимии XIII века. Эта находка была особенно важна в связи с семинаром по Эдварду Келли и Джону Ди, к участию в котором я пригласил британского режиссера и продюсера Кейта Гриффитса.

Это побудило меня к тому, чтобы погрузиться в редкие тексты придворного математика Елизаветы II, изучить Прагу Рудольфа II около 1600 года, где в продолжение некоторого периода работал Ди со своим ассистентом Келли; а также воспринимать алхимические трактаты и их своеобразные языковые и художественные миры как увлекательную литературу. Венский филолог-классик Хельмут Бирхан, который – по его собственному свидетельству – принадлежал к той полудюжине ученых в мире, которые действительно прочли никогда не печатавшуюся «Книгу Святой Троицы» жившего в XV веке францисканца Ульманнуса, ввел меня в особую герметику алхимических текстов. Но, прежде всего, Бирхан интерпретировал этот своеобразный материал с таким же воодушевлением, с каким я истолковывал своим студентам фильмы Жан-Люка Годара или Алена Роб-Грийе. От него я узнал, что важнейшее своеобразие алхимических произведений, в противовес опубликованным сведениям из современных естественных наук, состоит в частном характере этих сложнейших трактатов и что поэтому они полны «стратегий сокрытия» и «тайных практик». Такие словесные тайники, как, например, «моча мальчика», означающая «уксус» в современном нашем понимании, относились к тому, что еще относительно легко поддавалось дешифровке. Особый язык алхимиков воздействовал даже в понимании их адептов как «разрушитель дискурса». В одном из наиболее ранних алхимических текстов, «Turba philosophorum», речь идет о собрании алхимиков, «которые были созваны ради нормирования языковых знаков с целью внутренней понятности», «но цели они не достигли, так как отдельные участники разговора <…> произносили имена таких греческих натурфилософов, как Анаксимен и Пифагор, в арабизированной и искаженной форме <…> едва ли обращая внимание друг на друга вообще или же удовлетворяясь полужаргонными утверждениями. До нормирования языка алхимиков (дело) не дошло, да и не (могло) дойти!» В противном случае каждый мог бы изготовить lapis, но для этого – с недвусмысленной ясностью утверждал Бирхан в одном из докладов перед своей аудиторией – отсутствовали какие бы то ни было предпосылки.

Параллельно занятиям передовыми медиатехнологиями рос мой интерес к тем из ранних фантастов и изобретателей, с которыми я вообще не соприкасался в своем университетском образовании и которые по-прежнему практически исключены из дискурса истории и теории медиа. Невозможно было отделить друг от друга экскурсы в до сих пор невидимые или забытые события и пласты истории медиа и увлеченность компьютерами Unix, Macintosh и PC, компьютерными сетями, аналоговыми и цифровыми студиями по производству и обработке изображений и звуков, включая попытки художников и ученых выведать у этого машинного мира новые языки, внести в них слезы и смех. В тесной связи между теорией медиа и художественной практикой в 1990-е годы развивались два пересекающихся силовых поля, ставящих перед нами важные задачи:

– После короткой фазы непрозрачности и ожесточенной конкуренции между различными системами аппаратного и программного обеспечения началась мощная стандартизация и унификация конкурировавших электронных и цифровых технологий. На примере международных информационных сетей это противоречие стало ощутимым для тех, кто активно работал с новыми системами. Телематические медиа стремительно внедрялись в глобализационные стратегии транснациональных предприятий и их политических администраторов и, таким образом, становились зависимыми от существующих структур власти. С другой стороны, индивиды возлагали серьезные надежды на сети, думая испытать с их помощью различные культурные, художественные и политические модели, которые уделяли бы больше внимания разнообразию и многосторонности, придавая им больший вес. Требование, состоящее в том, чтобы, как и прежде, способствовать гетерогенности, или даже быть в состоянии развивать ее в дальнейшем с помощью усовершенствованных медиасистем, вошло в противоречие с тенденциями к универсализации в том виде, в каком им содействовали центры технологической и политической власти.

– Вновь установилось напряжение между расчетом и воображением, между предсказуемостью и непредсказуемостью, между мерой и безмерностью как источниками неисчерпаемых дискуссий о культурных техниках и культуре техники. Оно неразрешимо, и всякое догматическое решение в пользу одного из полюсов может привести лишь к сбоям. Однако мы можем исследовать и непрерывно измерять это напряжение в экспериментальной практике. Радикальные попытки – по возможности дальше сдвигать границы формализуемого по направлению к неисчислимому и, наоборот, по мере возможности развивать способности воображения в мире алгоритмов, могут помочь приобрести большую ясность и открыть больше свободных пространств в культуре, на которую мощный отпечаток наложили медиа. Как важное место «разгрузки» встречающихся друг с другом энергий, выделилась особая в концептуальном и эстетическом отношении область медиальной практики и теории, а именно – создание и поддержание интерфейсов между артефактами, системами и их пользователями. Вмешивающиеся в процессы медиатеория и медиапрактика превратились в деятельность в пространстве столкновения, то есть буквально – в интерфейсе между медиалюдьми и медиамашинами.

Исследовательское движение вглубь времен непривычных медиальных констелляций я понимаю не как наглядную ретроспективу и даже не как приглашение к ностальгии для страдающих культурпессимистов. Совсем наоборот, в ходе исследования мы столкнемся с ситуациями, в которых вещи и отношения еще не были устоявшимися и имелись возможности выбора самых разнообразных направлений развития, когда мыслимым было такое будущее, которое предлагало многообразные технические и культурные решения построения медиамиров. Мы встретимся с людьми, которых отличают страсть к экспериментам и радость риска. Медиа помогают нам передвигаться по царству иллюзий. Социолог и философ Дитмар Кампер настаивал в публичных дебатах на том, что глагол illudere означает не только «выдавать что-либо за нечто иное», «производить прекрасную видимость», но в нем еще слышится некий отзвук того, что чрезвычайно важно для медиального действия: «ставить что-нибудь на карту», в том числе – и собственную позицию.

Учиться у художников, пускающихся в рискованные предприятия, проявлять чувствительность к Другому с помощью передовой техники и благодаря ей означает постепенно переворачивать хорошо знакомые представления. Если пространства для движения того, что громоздко, что приспосабливается с трудом, что является чуждым, становятся все меньше, то речь идет о попытке сопоставить возможное с его собственными невозможностями и тем самым сделать его более увлекательным и достойным жизни. Речь идет также об обращении со временем, которое все больше становится высочайшей ценностью в ситуации, когда практики обучения, научного исследования и оформления в значительной степени определяются технологиями ускорения. Между тем движение вглубь истории медиа не содержит попытку расширения настоящего и не задумано как речь в защиту промедления. Скорее, оно стремится отыскать в отдаленном прошлом динамичные моменты расцвета гетерогенности, которые производят напряжение в настоящем, которые его релятивизируют и позволяют принять другие решения.

«В другом месте и в прежние времена» – так возникает осознание времени, знакомое нам по отношению к месту: в Палермо, к примеру, мы находим Краков, в Риме наталкиваемся на Нью-Йорк, во Вроцлаве видим встречу таких городов, как Прага, Флоренция или Йена. Иногда мы и сами уже не уверены, где и в какой момент мы находились. Фазы, моменты и периоды, прежде разграниченные табличками дат, смещаются в своих смыслах и значениях. Разве ранняя «техносцена» Петрограда 1910–1920-х годов не актуальнее, чем техносцена Лондона, Детройта или Кёльна на рубеже XX и XXI столетий; не развивалась ли первая динамичнее остальных упомянутых? Разве тайная академия в сердце Неаполя не была своего рода фундаментом для всего XVI века, и не случилось ли осознание ее значения лишь намного позднее, в совершенно новых условиях? Разве нам не нужны сегодня, больше чем прежде, естествоиспытатели, у которых глаза как у рыси, и уши как у кузнечика, – и художники, которые способны рискнуть, вместо того чтобы лишь иллюстрировать общественный прогресс эстетическими средствами?