Книга: С неба упали три яблока

Назад: Наринэ Юриковна Абгарян С неба упали три яблока

Дальше: Глава 2

Часть I

Тому, кто видел

Глава 1

В пятницу, сразу после полудня, когда солнце, перевалившись через высокий зенит, чинно покатилось к западному краю долины, Севоянц Анатолия легла помирать.

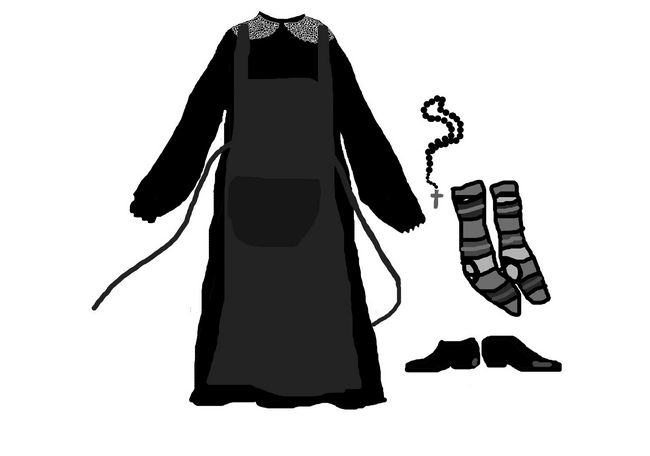

Перед тем как отойти в мир иной, она тщательно полила огород и насыпала курам корму с запасом – мало ли когда соседи обнаружат ее бездыханное тело, не ходить же птице некормленой. Далее откинула крышки стоящих под водосточными желобами дождевых бочек – на случай внезапной грозы, чтобы льющими сверху потоками воды не смывало фундамент дома. Потом она пошарила по кухонным полкам, собрала все недоеденные припасы – плошки со сливочным маслом, сыром и медом, краюху хлеба и половину отварной курицы – и отнесла в прохладный погреб. Вытащила из шифоньера «смёртное»: глухое шерстяное платье с белым кружевным воротничком, длинный передник с вышитыми гладью карманами, туфли на плоской подошве, вязаные гулпа (всю жизнь мерзли ноги), тщательно простиранное и выглаженное нижнее белье, а также прабабушкины четки с серебряным крестиком – Ясаман догадается вложить их ей в руку.

Оставила одежду на самом видном месте гостевой комнаты – на тяжелом, покрытом холщовой салфеткой дубовом столе (если поднять край этой салфетки, можно разглядеть два глубоких, отчетливых следа от ударов топора), водрузила на стопку смёртного конверт с деньгами – на похоронные расходы, вытащила из комода старую клеенчатую скатерть и ушла в спальню. Там она разобрала постель, разрезала клеенку пополам, постелила на простыню одну половину, легла, накрылась второй половиной, накинула сверху одеяло, сложила на груди руки, завозилась затылком, удобно устраиваясь на подушке, глубоко вздохнула и закрыла глаза. Следом сразу же встала, распахнула до упора обе створки окна, подперла их горшками с геранью – чтобы не захлопнулись, и снова легла. Теперь можно не беспокоиться, что покинувшая ее бренное тело душа будет потерянно блуждать по комнате. Освободившись, она сразу же выпорхнет в открытое окно – навстречу небесам.

Такие скрупулезные и подробные приготовления имели под собой весьма значительную и печальную причину – вот уже второй день Севоянц Анатолия истекала кровью. Обнаружив на исподнем непонятные бурые пятна, она сначала обомлела, потом внимательно рассмотрела их и, убедившись, что это действительно кровь, горько расплакалась. Но, устыдившись своего страха, одернула себя и поспешно утерла слезы краем косынки. Зачем плакать, если неизбежного не отменить. У каждого своя смерть, кому-то она отключает сердце, у кого-то, глумясь, отнимает разум, а ей, стало быть, определила уйти от потери крови.

В том, что недуг неизлечим и скоротечен, Анатолия не сомневалась. Ведь не зря он пронзил самую бесполезную и бессмысленную часть ее тела – матку. Словно намекал, что это кара, ниспосланная ей за то, что она не смогла выполнить своего главного предназначения – родить детей.

Запретив себе плакать и роптать и тем самым смирившись с неизбежным, Анатолия на удивление быстро успокоилась. Порылась в бельевом сундуке, извлекла старую простыню, разрезала ее на несколько частей, соорудила некое подобие прокладок. Но к вечеру выделения стали такими обильными, что казалось – где-то внутри у нее лопнула большая и неиссякаемая вена. Пришлось пустить в ход те малые запасы ваты, которые хранились дома. Так как вата грозилась вскорости закончиться, Анатолия распорола край одеяла, вытащила оттуда несколько клоков овечьей шерсти, тщательно ее промыла и расстелила сушиться на подоконнике. Конечно, можно было сходить к живущей по соседству Шлапканц Ясаман и попросить ваты у нее, но Анатолия не стала этого делать – вдруг не удержится, расплачется и расскажет подруге о своей смертельной болезни. Ясаман тут же всполошится, метнется к Сатеник, дабы та отправила в долину молнию за каретой скорой помощи… Разъезжать по врачам, чтобы они мучили ее болезненными и бесполезными процедурами, Анатолия не намеревалась. Решила умереть сохраняя достоинство и умиротворение, в тишине и спокойствии, в стенах дома, где она прожила свою нелегкую и напрасную жизнь.

Легла она поздно, долго разглядывала семейный альбом, лица канувших в Лету родных под скудным освещением керосиновой лампы выглядели особенно печальными и задумчивыми. Скоро увидимся, шептала Анатолия, гладя каждую карточку своими огрубевшими от тяжелого деревенского труда пальцами, скоро увидимся. Несмотря на подавленное и тревожное состояние, уснула она легко и проспала до самого утра. Проснулась от всполошенного крика петуха – птица бестолково шебаршилась в курятнике, с нетерпением дожидаясь того часа, когда ее выпустят погулять по огородным грядкам. Анатолия внимательно прислушалась к себе. Самочувствие определила как вполне сносное – если не считать ломоты в пояснице и легкого головокружения, вроде ничего и не беспокоило. Осторожно поднялась, сходила в сортир, с каким-то злым удовлетворением убедилась, что крови стало еще больше. Вернулась в дом, соорудила из клока шерсти и лоскута ткани прокладку. Если дело и дальше так пойдет, то к завтрашнему утру из нее вытечет вся кровь. Значит, еще одного восхода в ее жизни может просто не случиться.

Она постояла на веранде, впитывая каждой клеточкой бережный утренний свет. Сходила к соседке – поздороваться и узнать, как у нее дела. Ясаман затеяла большую стирку – как раз ставила на дровяную печку тяжелый чан с водой. Пока вода грелась, они поговорили о том о сем, обсудили житейские дела. Скоро поспеет шелковица, надо будет ее трясти, собирать плоды, из одной части варить сироп, другу часть сушить, а третью оставить доходить в деревянной бочке, чтобы потом пустить на тутовую самогонку. Да и за конским щавелем пора уже собираться, через неделю-другую будет поздно – на жарком июньском солнце трава быстро грубеет и делается непригодной для пищи. Анатолия ушла от подруги, когда вода в чане закипела. Теперь можно не беспокоиться, Ясаман о ней до завтрашнего утра не вспомнит. Пока постирает белье, пока накрахмалит его, подсинит, развесит сушиться на солнце, соберет, погладит. Только к позднему вечеру и управится. Так что у Анатолии будет достаточно времени, чтобы тихо отойти в мир иной.

Успокоенная этим обстоятельством, утро она провела в неспешных будничных хлопотах и лишь после полудня, когда солнце, перейдя купол неба, чинно покатилось к западному краю долины, легла помирать.

Анатолия была младшей из трех дочерей Севоянц Капитона и единственной из всей его семьи, кому удалось дожить до преклонного возраста. Слыханное ли дело – в феврале справила пятидесятивосьмилетие – небывалая для ее родных дата.

Мать свою она помнила плохо – та умерла, когда ей было семь лет. У нее были необычайного золотистого оттенка миндалевидные глаза и густые медовые кудри. Звали ее очень созвучно ее внешности – Воске. Мать заплетала свои чудесные волосы в тугую косу, укладывала ее с помощью деревянных шпилек в тяжелый узел на затылке и ходила чуть запрокинув назад голову. Часто водила пальцами по шее, жаловалась, что та немеет. Раз в год отец сажал ее у окна, бережно расчесывал волосы и аккуратно подрезал их на уровне поясницы – выше подрезать мать не позволяла. И дочерям никогда не обрезала косы – длинные волосы должны были уберечь их от проклятия, которое кружило над ними вот уже восемнадцать лет, с того дня, когда она вышла замуж за Севоянц Капитона.

На самом деле замуж за него должна была пойти ее старшая сестра, Татевик. Татевик тогда было шестнадцать, и четырнадцатилетняя Воске, вторая девочка на выданье в большой семье Агулисанц Гарегина, принимала самое деятельное участие в подготовке к торжеству. По вековой, чтимой многими поколениями маранцев традиции, после церемонии венчания свадьбу должны были сыграть в доме невесты, а потом – в доме жениха. Но главы семей Капитона и Татевик – двух богатых и уважаемых родов Марана – решили объединиться и сыграть одну большую свадьбу на мейдане. Торжество обещало быть неслыханным по размаху. Отец Капитона, решив поразить воображение многочисленных гостей, отправил в долину двух своих зятьев, чтобы они пригласили на свадьбу музыкантов камерного театра. Те вернулись уставшие, но довольные и объявили, что чопорные музыканты сразу же сменили гнев на милость (виданное ли это дело, приглашать в деревню театральный оркестр!), когда узнали о щедром гонораре в две золотые монеты каждому и запасе провизии на неделю, который после торжества обещали доставить на телеге в театр зятья Капитона. Отец Татевик готовил свой сюрприз – на свадьбу был приглашен самый известный толкователь снов долины. За вознаграждение в десять золотых он согласился заниматься своим ремеслом на протяжении всего дня, единственное, что попросил, – помочь с доставкой необходимого для работы оборудования: шатра, стеклянного шара на массивной бронзовой подставке, стола для гаданий, широкой тахты, двух вазонов с густопахнущим разлапистым растением невиданной доселе породы и диковинных спиральных свечей из специальных сортов растертого в порошок дерева, которые горели по нескольку месяцев, распространяя вокруг имбирный и мускусный аромат, но не догорали. На свадьбу, кроме маранцев, были приглашены полсотни жителей долины, в большинстве своем – уважаемые и состоятельные люди. О предстоящем празднестве, обещавшем превратиться чуть ли не в достопамятное событие, написали даже в газетах, и это было особенно почетно, потому что прежде пресса никогда не упоминала о торжествах в семьях, не имевших дворянского происхождения.

Но случилось то, чего никто не мог ожидать, – за четыре дня до бракосочетания невеста слегла с лихорадкой, промучилась в горячечном бреду сутки и, не приходя в сознание, скончалась.

В день ее похорон над Мараном, видимо, разверзлись какие-то иные, темные врата и выступили другие, обратные небесным силы, потому что ничем, кроме помутнения, поведение глав двух семейств объяснить было нельзя. Сразу же после отпевания, недолго посовещавшись, они решили не отменять свадьбу.

– Не пропадать же расходам, – объявил за поминальным столом бережливый Агулисанц Гарегин. – Капитон хороший парень, работящий и уважительный, любой будет рад заполучить такого зятя. Татевик Бог забрал к себе, значит, так тому и суждено было случиться, грех роптать на Его волю. Но у нас имеется еще одна дочь на выданье. Так что мы с Анесом решили, что замуж за Капитона пойдет Воске.

Никто не посмел возразить мужчинам, и безутешной после потери любимой сестры Воске ничего не оставалось, как безропотно выйти замуж за Капитона. Траур по Татевик отодвинули на неделю. Свадьбу отгуляли большую, шумную и очень сытную, вино и тутовая самогонка лились рекой, сервированные под открытыми небом столы ломились от всевозможных блюд, облаченный в темные сюртуки и начищенные до блеска ботинки оркестр наигрывал польки и менуэты, маранцы какое-то время напряженно прислушивались к непривычной уху классической музыке, но потом, порядком охмелев, махнули рукой на приличия и пустились в обычный деревенский пляс.

В шатер толкователя снов мало кто наведывался – не до того было разгоряченным обильной едой и питьем гостям свадьбы. Воске туда за руку привела обеспокоенная двоюродная тетя, когда девушка, улучив минуту, рассказала в двух словах сон, который ей приснился накануне венчания. Толкователь оказался крохотным, иссиня-худым и невероятно, аж устрашающе уродливым стариком. Он показал рукой, куда сесть Воске, – та обомлела, разглядев мизинец его правой руки: длинный, много лет не стриженный темный ноготь, согнувшись скобой, огибал подушечку пальца и рос вдоль ладони, в сторону кривого запястья, сковывая движения всей кисти. Тетю старик бесцеремонно выпроводил из шатра, велев подежурить у входа, сам устроился напротив, широко расставив ноги в диковинных шароварах и свесив между колен длинные тонкие кисти, и молча уставился на Воске.

– Мне сестра приснилась, – ответила на его незаданный вопрос девушка. – Стояла спиной – в красивом платье, с вплетенной в косу жемчужной нитью. Я хотела обнять ее, но она не далась. Обернулась ко мне – лицо почему-то старое, в морщинах. И рот такой… словно язык не умещается. Я заплакала, а она отошла в угол комнаты, выплюнула какаю-то темную жидкость себе в ладони, протянула мне и говорит: «Не видать тебе счастья, Воске». Я перепугалась и проснулась. Но самое страшное случилось после, когда я открыла глаза и поняла, что сон продолжается. Время было раннее энбашти, петухи еще не кричали, я пошла попить воды, зачем-то взглянула вверх, на потолок, и увидела в ердике печальное лицо Татевик. Она скинула мне под ноги свой головной ободок с накидкой и исчезла. А ободок и накидка, коснувшись пола, рассыпались в прах.

Воске тяжело разрыдалась, размазывая по щекам черную краску для ресниц – единственную косметику, которой пользовались женщины Марана. Из расшитых дорогим кружевом и серебряными монетами разрезов шелковой минтаны выглядывали ее хрупкие детские запястья, на виске тревожно забилась голубая беспомощная жилка.

Толкователь снов с шумом выдохнул, издав протяжный, раздражающий слух звук. Воске осеклась и испуганно уставилась на него.

– Слушай меня, девочка, – проскрипел старик, – сон я тебе объяснять не буду, проку в этом никакого, все равно ничего уже не изменить. Единственное, что посоветую, – никогда не состригай волосы, пусть они всегда прикрывают тебе спину. У каждого человека – свой оберег. У меня, – тут он помахал перед носом Воске правой рукой, – ноготь мизинца. А у тебя, стало быть, – волосы.

– Хорошо, – шепнула Воске. Она подождала немного, надеясь на еще какие-то указания, но толкователь снов хранил угрюмое молчание. Тогда она поднялась, чтобы уйти, но, собравшись с духом, заставила себя спросить: – Вы не знаете, почему именно волосы?

– Не могу знать. Но раз она кинула тебе головной убор – значит, хотела прикрыть то, что может уберечь тебя от проклятия, – не отрывая взгляда от дымящейся свечи, ответил старик.

Воске вышла из шатра, испытывая смешанные чувства. С одной стороны, ей было не так тревожно, потому что часть своего беспокойства она оставила толкователю снов. Но в то же время не отпускала мысль, что ей пришлось, хоть и не из злого умысла, но все-таки выставить покойную сестру в глазах постороннего человека чуть ли не ведьмой. Когда она пересказала переминавшейся в нетерпении у шатра тетке пророчество старика, та почему-то несказанно обрадовалась:

– Главное, что нам нечего бояться. Делай так, как он тебе посоветовал, и все обойдется. А душа Татевик на сороковой день покинет нашу грешную землю и оставит тебя в покое.

Воске вернулась за свадебный стол – к новоиспеченному мужу, робко улыбнулась ему. Тот смутился, улыбнулся в ответ и внезапно густо покраснел – несмотря на солидный по патриархальным меркам двадцатилетний возраст, Капитон был очень стеснительным и робким юношей. Три месяца назад, когда в семье пошли разговоры о том, что пора бы его женить, муж старшей сестры сделал ему подарок – отвез в долину и оплатил ночь в доме терпимости. В Маран Капитон вернулся в большой растерянности. Не сказать что ночь утех, проведенная в объятиях пахнущей розовой водой, гвоздикой и потом публичной женщины, не пришлась ему по душе. Скорее наоборот – он был оглушен и заворожен теми томительно жаркими ласками, которыми она его щедро одарила. Но неясное чувство гадливости, легкая тошнота, которая зародилась в нем в ту самую минуту, когда он поймал выражение ее лица – извиваясь, словно змея, издавая глухие стоны и лаская его искусно и страстно, она умудрялась сохранять такую бесчувственную, каменную мину, словно не любовью занималась, а чем-то совершенно будничным, – не давали ему покоя. Со свойственной его возрасту опрометчивой торопливостью решив, что такое расчетливо-бесстыдное поведение присуще в постели любой женщине, он ничего хорошего от брака не ждал. Именно потому, когда отец объявил, что после смерти старшей дочери Агулисанц Гарегина он должен жениться на младшей, Капитон лишь молча кивнул в знак согласия. Какая разница на ком жениться? Все женщины по сути своей лживы и неспособны к искренним чувствам.

Ближе к ночи, когда официанты принялись подавать к столам сочные ломти запеченного в специях окорока и рассыпчатую пшенную кашу со шкварками и жареным луком, хмельные сваты под визгливый вой зурны и одобрительный гул гостей свадьбы отвели молодых в спальню и заперли их там на засов, обещав выпустить утром. Оставшись с мужем наедине, Воске горько разрыдалась, но, когда Капитон подошел к ней, чтобы обнять и утешить, не оттолкнула его, а наоборот, прильнула к нему и мигом притихла, только всхлипывала и смешно шмыгала носом.

– Я боюсь, – подняла она к нему свое заплаканное личико.

– Я тоже боюсь, – просто ответил Капитон.

Этот незамысловатый, но пронзительный в своей искренности и трогательности диалог, выговоренный стыдливым шепотом, связал их молодые и голодные до любви сердца неразрывно и навсегда. Уже потом, в постели, прижимая к груди свою юную супругу и с признательностью ловя каждое ее движение, каждый вздох, каждое нежное прикосновение, Капитон сгорал от стыда за то, что посмел сравнить ее с женщиной из долины. Воске в его объятиях светилась и переливалась, словно драгоценный камушек, она грела и наполняла смыслом все, что его окружало, отныне и присно она стала всем самым дорогим, что есть и будет в его жизни.

Спустя неделю, когда Агулисанц Гарегин и его зятья, простоволосые и безмолвные, одетые с ног до головы в черное, забили трех породистых телков, отварили мясо без соли и разнесли его по деревне на больших подносах – люди открывали двери и молча забирали положенную каждому дому порцию – разговаривать, когда тебе приносят мясо жертвенного животного, нельзя, – Воске завесила окна своей спальни непроницаемой тканью и вознамерилась до конца своих дней носить траур по сестре. Она изводила себя бесконечными постами и проводила в церкви долгие вечера, молясь за упокой души Татевик и выпрашивая у нее прощение, в скорбном сопровождении матери, невесток и двоюродных теток раз в неделю посещала кладбище, чтобы поухаживать за могилой сестры. Светлое и темное время суток словно поменялись для нее местами – ночью она любила и грела солнцем, а днем превращалась в пасмурное и горестное существо. Татевик к ней никогда больше не приходила, и этот факт очень печалил Воске. Она так и не простила меня, иначе обязательно бы приснилась еще раз, глотая слезы, делилась она своими переживаниями с мужем.

Чтобы как-то отвлечь жену от печальных мыслей, Капитон предложил ей заняться меблировкой дома, доставшегося им после свадьбы. Раньше в этом доме обитали его незамужняя тетка и бабушка – бабо Манэ, но потом они перебрались к отцу Капитона, оставив молодым основательное, толстобокое и темноватое, но обжитое и уютное жилище с большой деревянной верандой, высоким чердаком и ухоженным фруктовым садом. Воске наотрез отказывалась переезжать, потому что дом находился в другом конце Марана. Но Капитон упорствовал – живя вдали от скорбящих родных, она меньше будет вспоминать о сестре и быстрее смирится с горечью утраты.

С большой неохотой уступив увещеваниям мужа, Воске неожиданно для себя увлеклась новым занятием и так рьяно взялась за дело, что даже заказала в долине несколько журналов по интерьеру. Тщательно изучив их содержание, она остановила свой выбор на столовой из мореного дуба – овальный обеденный стол, четыре обитые темно-зеленым бархатом широкие тахты, три десятка стульев – сидячих мест должно быть много, потому что гостей всегда будет полон дом, и несколько украшенных искусной резьбой буфетов с высокими стеклянными створками, куда можно будет убрать вычурный сервиз на двадцать четыре персоны и множество другой посуды, полученной в подарок от гостей на свадьбу. Плотнику Минасу, взявшемуся в точности воспроизвести мебель, пришлось нанять двух подмастерьев к своим трем, чтобы успеть к указанному сроку, – Воске уже была беременна первым ребенком и хотела справиться с меблировкой дома до его рождения. Время до родов она проводила в рукоделии – вышила на пару с матерью несколько скатертей и покрывал, два комплекта постельного белья, приданое и наряд для крестин младенца. Еженедельно, после ритуального посещения кладбища, она наведывалась в плотницкую Минаса, чтобы проконтролировать работу. Минас кряхтел и хмурился, но молча терпел визиты Воске, правда, быстро выпроваживал ее домой, мотивируя это тем, что женщине, особенно беременной, не пристало находиться в пропахшей ядовитым лаком и мужицким потом мастерской. Но визиты в плотницкую не прошли даром – мебель была готова вовремя, и, едва приведя в порядок дом и справив новоселье, Воске слегла в схватках. Через сутки она подарила своему Капитону дочь, которую назвали Назели. Спустя два года родилась Саломэ, еще через полтора года – младшая, Анатолия.

Ласковая и предупредительная к мужу, Воске была немногословна и очень сдержанна с дочерьми – Анатолия не припоминала, чтобы та называла их уменьшительно-ласкательными словами или поминутно осыпала поцелуями, как это делали другие матери. Она никогда не хвалила их, но и не ругала. Если что-то не нравилось, молча поджимала губы или же задирала бровь. Этой высоко вздернутой брови девочки остерегались больше, чем постоянного ворчания престарелой бабо Манэ, единственной родственницы, которая уцелела после страшного землетрясения, смывшего в бездну западное плечо Маниш-кара. Случилось это бедствие в год, когда должна была родиться Саломэ. Бабо Манэ перебралась к ним, чтобы помогать с маленькой Назели – мучимой тяжелыми приступами тошноты Воске сложно было справляться с непоседливым ребенком. Беда нагрянула морозным декабрьским полуднем: земля под ногами содрогнулась, заворочалась, загудела – протяжно, с выворачивающим душу завыванием, расколола плечо Маниш-кара и рухнула в пропасть, увлекая за собой дома с пристройками и дворами, захлебывающихся в крике людей и живность, которая, предчувствуя приближающееся несчастье, сходила сума в коровниках и хлевах, тщетно пытаясь привлечь внимание и предупредить хозяев.

Уцелевшая часть деревни перенесла удар стихии мужественно и с достоинством: люди отслужили заупокойные службы в крохотной часовне (стоящая на краю деревни церковь Григора Лусаворича рухнула в пропасть первой) и разошлись по домам – укреплять испещренные глубокими трещинами стены и обрушившиеся крыши, приводить в порядок поваленные набок деревянные частоколы. Разговоров о том, что надо бы переехать в относительно безопасные низины, тогда еще не велось – они случились много позже. После землетрясения мейдан опустел – никогда больше там не проводились шумные праздники и гулянья. Несколько раз по старой памяти приезжали из долины цыгане, рассказывали, что часть рухнувших в пропасть домов унесло селем далеко на запад и прибило к чужим деревням, и что люди, жившие в этих домах, целы и невредимы, но никогда не вернутся, потому что пережитый страх отбил им память, и они не знают, что когда-то жили на макушке покрытой вековым лесом и благодатными пастбищами горы. Цыган выслушивали с благодарностью, одаривали всяким скарбом и тряпьем – и отпускали с миром, каждый в душе надеялся, что они рассказывают правду и что несчастные обитатели западного крыла Маниш-кара живы. И даже то, что они теперь говорили на других языках и носили другую одежду, не имело никакого значения, в конце концов, небо везде одинаково синее, и ветер дует ровно так, как в краю, где тебе посчастливилось родиться.

Цыгане приезжали еще несколько раз, а потом перестали – они первыми ощутили приближение новой катастрофы и однажды исчезли – безмолвно и навсегда, растворившись в жарком мареве полуденного солнца, слепяще-золотом, как те монеты, которыми они расплачивались в ярмарочные дни на мейдане, пойманные за руку за ритуальный проступок воровства.

Анатолия родилась в ночь перед последним их появлением в деревне. Бабо Манэ как раз увела к соседке старших правнучек, чтобы дать отдохнуть обессилевшей после тяжелых родов Воске, рядом, под материнским боком, бережно укутанная в теплое одеяло, спала крохотная Анатолия – единственная из дочерей Севоянц Капитона, как две капли воды похожая на своего смуглого деда, оттуда и род их называли Севоянц, потому что «сев» в переводе с маранского означает «черный». Цыганка – полноватая и низкорослая женщина с едва заметным шрамом на левой щеке, беспрепятственно вошла в дом, нигде не останавливаясь, прошла по всем комнатам, без стука заглянула к Воске – та испугалась, приподнялась на локте, прикрыла младенца. Цыганка сделала успокаивающий жест рукой – не бойся, я тебе плохого не сделаю, подошла к кровати, заглянула в личико ребенку.

– Как назовешь?

– Анатолия.

– Красиво.

Она выпрямилась, отогнула край одеяла и простыню, подобрала свои разноцветные оборчатые юбки, села, по-мужски расставив ноги и свесив между ними тонкие длинные кисти. Ее поза показалась Воске смутно знакомой, кто-то уже говорил ей важные слова сидя точно так, опершись локтями о расставленные колени, но, кто именно, она вспомнить почему-то не смогла – словно ей мановением руки стерли память.

– Мы сюда не вернемся больше, никогда. Отдай из своих украшений то, от чего ты хотела бы избавиться. Так надо, – медленно проговорила цыганка. Голос у нее был хриплый, прокуренный, часто прерывался на окончаниях слов, словно не хватало дыхания договорить.

Воске даже в голову не пришло возразить непрошеной гостье: было в ее сосредоточенном и тяжелом взгляде и выражении лица такое, что заставляло проникнуться к ней беспрекословным доверием. Поэтому она выгребла привычным жестом из-под спины длинные медовые волосы, откинула их на подушку – так они не мешали лежать, сложила на груди руки и задумалась. Украшений у нее мало, и все подарены сгинувшими в землетрясении родными. Отдавать что-нибудь одно равносильно было отказу от памяти.

– Открой верхний ящик комода, там лежит шкатулка. Выбери что-нибудь сама, – после недолгих колебаний, наконец, решилась Воске.

Цыганка тяжело встала, расправила край простыни и одеяла, выдвинула ящик, запустила туда руку, вытащила не глядя какое-то украшение, спрятала его за пазуху и направилась к выходу.

– Почему вы больше не вернетесь? – остановила ее вопросом Воске.

Цыганка взялась за ручку двери.

– Этого я сказать тебе не могу.

Чуть поколебавшись, добавила:

– Меня зовут Патрина.

Воске хотела назваться, но цыганка резко замотала головой – не надо. Потом тщательно закуталась в теплую шаль, коротко кивнула и вышла. Как только дверь за ней закрылась, у Воске закружилась голова. Она откинулась на подушку, полежала с закрытыми глазами, чтобы переждать приступ дурноты, и неожиданно для себя заснула. Пробудилась она в полной уверенности, что визит цыганки ей приснился, однако незадвинутый ящичек комода говорил об обратном. Она попросила бабо Манэ передать ей шкатулку с украшениями, недосчиталась тяжелого серебряного перстня с синим аметистом. Это было бабушкино кольцо, которое по праву наследования должно было перейти старшей ее внучке, Татевик. Но досталось Воске.

В комнате пахло вечерней свежестью и совсем немного – ромашковой горечью. Выпала роса, вытянула из полусонных цветов густой аромат и разлила его над землей. Еще час-другой – и наступит ночь, на Маниш-кар она надвигается стремительно и внезапно, словно из-за угла, казалось, только что горизонт переливался закатными лучами, а через секунду все уже затоплено дремотой, небо совсем низкое, в щедрой россыпи звезд, и сверчки поют так, словно в последний раз.

– Вот бы знать, о чем они поют, – пробормотала Анатолия и неожиданно для себя рассмеялась, да так неудачно, что подавилась собственной слюной. Откашлявшись, приподнялась на локте, отпила из стакана – графин с водой всегда стоял на прикроватной тумбочке, привычка, которую она завела со времен брака, муж, большой водохлеб, поглощал жидкость в огромных количествах, даже ночью, а чтобы не подниматься лишний раз, требовал каждый вечер оставлять на прикроватной тумбочке графин со свежей водой. Вот уже двадцать лет, как его и след простыл, а Анатолия ежедневно по старой памяти наливала в графин свежей воды. На следующее утро она пускала ее на полив растений в горшках и снова наполняла посудину водой. И так изо дня в день, каждый день, два десятка лет.

Выпив воды, она с превеликой осторожностью повернулась на бок, пошарила рукой под собой, поправляя клеенку. Меж ног было влажно и противно, тщательно сооруженная прокладка – Анатолия предусмотрительно проложила ее паклей, чтобы дольше держалась, – протекла насквозь, а ночная сорочка намокла и прилипла сзади. Пришлось подниматься и переодеваться. Анатолия проделала все манипуляции, подавляя тошноту, – почему-то все, что происходило с ее телом, вызывало у нее чудовищное раздражение и брезгливость. Крови стало еще больше, она хлестала с какой-то непреодолимой, злой силой, словно спешила как можно быстрее покинуть ее чрево. Анатолия убрала испачканное белье с глаз долой под кровать, легла, разгладила второй лоскут клеенки, накрылась им, накинула сверху одеяло, тщательно закутав ступни – ноги зябли даже летом, в самую жару.

– Скорее бы уже помереть, – вздохнула, прикрыла глаза и покорно нырнула в омут воспоминаний. С ними время летело незаметней.

Ей было семь лет, когда ушла мама – затопила баню, выкупала дочерей, уложила в постель, а на то время, пока возилась с ними, закрыла заслонку печной трубы, чтобы задержать жар. Запамятовала потом ее открыть и угорела насмерть. Уставший после тяжелой работы Капитон уснул, не дождавшись жены, а проснувшись среди ночи и не обнаружив ее рядом, выбил дверь бани, вынес ее на руках – Воске, падая, зацепила дверцу печи, та распахнулась, и часть высыпавшихся углей, почему-то не погаснув от влаги, спалила ее дивные медовые кудри.

– Проклятие Татевик настигло нас! – возведя к небу корявые смуглые руки, рыдала в голос старенькая бабо Манэ, ей к тому времени перевалило за сто – полуслепая, немощная, дни напролет она проводила на тахте, обложившись мутаками и, шелестя прозрачными бусинами четок, шептала молитвы. Смерть Воске заставила ее подняться и взвалить на свои согбенные плечи заботы по дому, она прожила еще пять лет и ушла в самый страшный голод, похоронив обессилевших от недоедания старших правнучек. Саломэ угасла первой, на следующий день отошла Назели, девочек положили в один гроб, прикрыли длинными волосами – голод, кроме здоровья и красоты, забрал у них пышные, медовые материнские косы. Бабо Манэ промыла их в лавандовой воде, просушила на сквозняке, расчесала и накрыла, словно покрывалом, стаявшие до прозрачности тела правнучек.

Капитон отвез младшую дочь в долину – к дальней родне, оставил им шкатулку с драгоценностями Воске и сбереженные за все годы нелегкого крестьянского труда средства – сорок три золотые монеты. Каждый раз, когда Анатолия закрывала глаза, перед ее внутренним взором вставал отец – исхудалый, с ввалившимися щеками и потухшим взглядом, молодой мужчина, за короткий срок превратившийся в дряхлого старика, она задерживала дыхание, чтобы не разрыдаться от дикой, терзающей сердце боли, когда вспоминала, как он прижал ее к своей груди, шепнул на ухо – хотя бы ты выживи, дочка, как вышел из дому, плотно прикрыв за собой дверь, – и больше не приходил, никогда.

Вернулась она в Маран спустя долгих семь лет, к тому времени приютившая ее семья успела пустить по ветру украшения матери, единственное, что осталось Анатолии, – камея из натуральной раковины, нежно-розовая, в бежевый перелив, с искусно вырезанной юной девушкой, сидящей вполуоборот на крохотной скамье под сенью ивы и выглядывающей кого-то вдали. За годы, проведенные в долине, Анатолия научилась многому, и в первую очередь – грамоте, счету и письму, в школу ее не отдавали, объясняя это тем, что средств на образование нет, но жена троюродного дяди, женщина несчастная и бесправная, находящаяся скорее в роли прислуги, чем хозяйки дома, приговоренная всю жизнь терпеть постоянные пьяные выходки мужа и сыновей, обучила ее всему, что знала сама. Она никогда не обижала Анатолию, была очень ласкова и предупредительна к ней, защищала от грубости и хамства троюродных братьев, а перед самой своей кончиной – умирала она долго и мучительно, от какой-то неведомой болезни, медленно и неуклонно разрушавшей ее здоровье, – отправила девятнадцатилетнюю Анатолию на почтовом фургоне обратно, в Маран.

Анатолия к тому времени выросла в миловидную девушку – иссиня-черные дедовские глаза, оливковая кожа, длинные, доходящие до середины икр, неожиданно льняные, в медовый перелив, материнские кудри. Волосы она заплетала в пышную косу, укладывала ее на затылке тяжелым узлом и ходила, как Воске, чуть откинув назад голову. Старенькая мать Ясаман, увидев ее после стольких лет разлуки, ахнула и схватилась за сердце – как же ты похожа на обоих своих родителей, девочка, словно соединила несчастные их души в своей. Анатолия несказанно обрадовалась тому, что соседи пережили голод. Ясаман, которая была старше ее на двадцать два года и к тому времени уже нянчила первого внука, взялась со своим мужем Ованесом помогать ей приводить в порядок одряхлевший дом и поднимать огород. Они укрепили подпорками заднюю стену, заменили ссохшиеся оконные рамы на новые, залатали провалившийся пол веранды. Со временем Анатолия искренне привязалась к ним, и привязанность эта была взаимной. К Анатолии, единственной выжившей дочери своего соседа и друга, Ованес относился с отеческой заботой и вниманием, а Ясаман стала для нее всем – матерью, сестрой, подругой, плечом, на которое можно опереться, когда жизнь становится совсем невыносимой.

За время, проведенное в долине, Анатолия отвыкла от тяжкого деревенского труда, прошло немало времени, пока она снова научилась справляться и с огородом, и с готовкой, и с уборкой. Чтобы облегчить себе жизнь, она заперла большую часть комнат в доме, определив под жилье родительскую спальню, гостиную и кухню, но раз в две недели ей приходилось тщательно прибираться везде, протирать пыль, выбрасывать проветриваться на солнце или на свежий, пахнущий инеем мороз тяжелые одеяла из овечьей шерсти, подушки, мутаки и ковры. Понемногу она обзавелась живностью – Ясаман подарила ей курочку, которая первое время обитала в старом курятнике, чтобы не оставаться без петуха. Но потом, когда она высидела яйца, Анатолия забрала ее с пищащим и копошащимся выводком к себе, один из цыплят – боевитый, вздорный с первых дней жизни, вырос в знатного петела, настоящего потаскуна, с охотой покрывающего не только свой куриный гарем, но и пернатую женскую половину соседних дворов, за что не раз попадал в кровавые драки, откуда, впрочем, неизменно выходил победителем и долго потом кукарекал с забора, наводя страх и трепет на поверженных противников. Следом Анатолия обзавелась козой, научилась заквашивать мацун и делать правильную брынзу – мягкую, нежную, молочно-влажную на срезе. Первое время пекла хлеб под присмотром Ясаман, потом поднаторела и справлялась сама. По воскресеньям, в самую рань, ходила на кладбище, а потом в часовню – поминать родных. Кладбище за годы ее отсутствия увеличилось в два раза, Анатолия обходила молчаливые каменные кресты, вычитывая высеченные на них имена целых семей.

Спустя пол года после возвращения она устроилась на работу в библиотеку. Взяли ее туда, невзирая на отсутствие образования, просто потому, что работать было больше некому – старая библиотекарша не пережила голода, а никого другого, кто согласился бы за жалкие гроши проводить пять дней в неделю в пыльном, заставленном книжными полками помещении, не нашлось. Детей в Маране не осталось, единственному пережившему голод ребенку, внуку Меликанц Вано, едва исполнилось пять лет, построенные накануне голода школа и библиотека практически пустовали, но Анатолия не унывала: жизнь везде пробьет себе дорогу, скоро родится новое поколение детей, и все вернется на круги своя.

Библиотека показалась ей раем, местом, где можно отдохнуть от ежедневных однообразных и опостылевших домашних забот. Анатолия тщательно перемыла полки, натерла их до блеска домашним воском, перебрала читательские формуляры, по новой расставила книги, игнорируя шифр и алфавитный порядок и руководствуясь исключительно цветовыми предпочтениями – внизу те, которые в темных обложках, а наверху те, которые в светлых. Завела кругом растения – душистый горошек, алоэ и герань, на горшки пустила глиняные широкогорлые кувшины, которые простаивали без дела в погребе, только сходила в плотницкую Минаса – с просьбой просверлить на донышках дырочки для лишней влаги. Подмастерье Минаса, кряжистый невысокий мужичок, вдовый и бездетный, в годы голода похоронивший всю свою семью, сразу положил на нее глаз. Он лично доставил в библиотеку кувшины, заглядывал потом еще несколько раз – якобы разузнать, нужна ли помощь, сидел допоздна, не сводил взгляда со смущенной Анатолии, а спустя месяц явился к ней домой – с предложением пожениться. Анатолия не любила его и знала, что не полюбит, но замуж пойти согласилась, просто потому, что выходить было больше не за кого, свободных мужчин в деревне не осталось, а те, которые были, не подходили по возрасту – или молодые, или же, наоборот, очень стары. Брак получился несчастливым, за восемнадцать долгих лет, прожитых с мужем, она так и не узнала, что такое ласковое слово или заботливое отношение. Муж оказался на удивление черствым и равнодушным человеком, был неуклюж и неотзывчив в постели, на робкие просьбы Анатолии быть хоть чуточку нежнее отвечал грубым хохотом, часто брал ее силой – она лежала после, пропахшая его потом и немытой плотью, и, глотая слезы, ненавидела себя всей душой. Единственной мечте – родить детей и посвятить себя их воспитанию – не суждено было сбыться: ей так и не удалось забеременеть. Муж сначала просто обвинял ее в бесплодии, но с годами становился мрачней и нетерпимее, выведенный из себя ее бессловесной покорностью, раздражался и зверел, а под конец завел привычку напиваться и поколачивать ее, валить на пол и таскать по дому за косы, норовя не пропустить ни одной комнаты, а потом запирал до утра в полусыром хозяйственном помещении. С каждым разом становясь все беспощаднее, он, наверное, когда-нибудь убил бы ее, если бы не страх перед исполинским Ованесом, который, заметив однажды кровоподтек на скуле Анатолии, ничего не говоря, прямиком направился в мастерскую, выдернул его из-за плотницкого станка, протащил за шиворот по двору и закинул на высокую поленницу. Ушел, сверкнув глазом:

– Еще раз поднимешь на нее руку – убью тебя без разговоров, ясно?

Заступничество Ованеса спасло Анатолии жизнь, но превратило в невыносимую муку каждый ее день – теперь муж доводил ее умеючи, в полнейшей тишине: выворачивал руки, бил по суставам – чтобы не видно было следов, изводил придирками, откровенно глумился над ней. Анатолия терпела молча, не жаловалась – боялась, что Ованес сдержит слово и убьет ее горе-мужа, а причинять кому-либо вред она не хотела.

Единственной отдушиной в ее беспросветных буднях стало чтение. Первые годы, когда библиотека совсем пустовала, она предавалась любимому занятию все рабочее время напролет. Понемногу, благодаря наитию и врожденному вкусу, научилась отличать хорошую литературу от плохой, влюбилась в классиков – русских и французских, но графа Толстого возненавидела безоговорочно и навсегда – сразу после прочтения «Анны Карениной». Вычислив в его отношении к героиням нестерпимое бездушие и высокомерие, она записала графа в самодуры и деспоты и убрала толстенные тома его книг подальше от глаз – чтобы меньше расстраиваться. Доведенная издевательствами мужа до крайней степени отчаяния, мириться с такой несправедливостью еще и на книжных страницах она не намеревалась.

В свободное от чтения время Анатолия наводила в библиотеке уют и красоту: завесила окна легкими ситцевыми шторами – в половину длины, чтобы не лишать растения солнечного света, притащила из дому палас и постелила его вдоль обвешанной портретами писателей стены, а неудобные сиденья деревянных лавок украсила веселенькими подушками, которые сама же и сшила из разноцветных лоскутов.

Библиотека теперь напоминала ухоженную оранжерею-читальню – все подоконники и проходы между полками были обставлены кувшинами и горшками с растениями, Анатолия перевезла из бывшего имения Аршака-бека (ныне заколоченного и забытого Дома культуры) восемь тяжелых псевдоантичных вазонов и развела в них чайные розы, душистую козью жимолость и горные лилии. Розы цвели невпопад и пахли так, что приманивали своим ароматом пчел, те залетали в открытые форточки и, ненадолго заблудившись в складках ситцевых штор, безошибочно находили дорогу к растениям. Собрав цветочную пыльцу, они улетали обратно, чтобы вернуться вновь. Однажды осенью, приманенный сладковато-горьким запахом плодов жимолости, в окно залетел целый пчелиный рой и, забившись за потолочную балку, вознамерился, видимо, остаться там навсегда. И Анатолии пришлось обегать всю деревню в поисках двора, с пасеки которого улетели пчелы. В подклети вырос большой муравейник – муравьиные тропы, криво петляя, тянулись по дощатым настилам к входной двери и исчезали за порогом. Карниз крыши по периметру облепили гнезда ласточек – из года в год они прилетали туда, чтобы вывести новых птенцов. По осени, сразу после отлета птиц, Анатолии приходилось отмывать наружные стены от помета и прочего мусора обмотанной ветошью метлой. Однажды она обнаружила воробьиное гнездо в печной трубе и вынуждена была дожидаться того времени, когда птенцы вылупятся, окрепнут и улетят, и только после бережно перенесла гнездо на дерево. Иначе можно было спугнуть родителей, и те навсегда покинули бы гнездо, забросив на произвол судьбы недосиженные яйца.

Библиотека со временем стала напоминать Вавилон для живности, всякая пичужка или букашка находили здесь приют и множились с удивительной ретивостью. Анатолия оставляла на подоконниках блюдца с сахарной водой – для бабочек и божьих коровок, смастерила несколько кормушек для птиц и высадила во дворе небольшой огород – на радость муравьям. Так она и проводила дни, шелестя страницами любимых, пахнущих кожаным переплетом книг, бездетная и несчастная, окруженная невинными созданиями – на работе и терзаемая ненавистью супруга – в отцовском доме.

Спустя время школа шатко-валко, но набрала начальный класс, и в библиотеке наконец появились маленькие посетители. Анатолия обрушила на них всю свою нерастраченную материнскую любовь. На столе, рядом с деревянным лотком с читательскими формулярами, она всегда держала вазочку с сухофруктами и домашним печеньем. Если дети просили попить, наливала им чая или компота, а потом развлекала вычитанными или же придуманными историями. Взрослые редко заглядывали в библиотеку, не до книг им было, а вот дети – смешные, любопытные, глазастые – могли проводить там часы напролет. Они с трогательной осторожностью бродили среди вазонов и горшков с растениями, норовя принюхаться к каждому цветку, наблюдали за полетом пчел, доливали в блюдца сахарной воды, читали, делали уроки, отвлекаясь на многочисленные вопросы, которыми сыпали непрестанно. Уходя, обязательно подставляли для поцелуя щечку. Анатолия искренне верила, что любовь детей не что иное, как утешение небес за ее бездетность.

– Пусть хотя бы так, – смиренно соглашалась она со своей судьбой.

Мучительная и тяжелая личная жизнь, на протяжении восемнадцати долгих лет неминуемо катящаяся под откос, кончилась большой трагедией. Муж, обозленный всеобщим ласковым к ней отношением, решил окончательно подпортить ей жизнь и однажды потребовал уволиться с работы. Обычно бессловесная, Анатолия неожиданно даже для себя ответила твердым отказом. А когда он привычно замахнулся на нее, пригрозила пожаловаться Ованесу.

– Пусть он тебя уму-разуму научит, – выпалила в сердцах она. – А если не возьмешься за ум – разведусь с тобой. Запомни, в моем отцовском доме ты руки на меня больше не поднимешь!

Муж нехорошо прищурился, смолчал. Но, дождавшись, когда она уйдет на работу, устроил настоящий погром – выбил двери во всех комнатах, разнес топором мебель, не пощадил даже сундук, который Анатолия берегла как зеницу ока – там, бережно проложенные сушеной лавандой и мятным листом, лежали платьица, туфельки и игрушки покойных сестер.

Привлеченная шумом Ясаман побоялась заходить в дом, отправила за подругой в библиотеку внука, а сама побежала в другой конец деревни – за мужем. Когда запыхавшийся Ованес добрался до места, Анатолия лежала без сознания на полу гостиной, избитая до полусмерти, а на гладкой поверхности овального стола зияли два глубоких следа от ударов топора – это озверевший муж, распластав ее на столешнице, отсек под корень чудесные медовые косы и, крикнув ей в лицо с торжествующим злорадством: «Теперь ты сдохнешь без своих волос», – скрылся из дому, забрав напоследок все ее скудные сбережения. Погоня за ним ничего не дала – он умудрился уехать на почтовом фургоне в долину, где и сгинул с концами и никогда более не давал о себе знать.

Ясаман выхаживала подругу молитвами и целебными настоями. Деревня, потрясенная случившимся, замерла в тревожном ожидании – каждый помнил о проклятии, которое ниспослала на семью Агулисанц Воске и Севоянц Капитона Татевик. Но Анатолия, ко всеобщему облегчению, быстро пошла на поправку и скоро снова вышла на работу. У нее еще долго ломило тело – особенно к перемене погоды, и зрение пострадало от удара кулаком по голове – пришлось съездить в долину, чтобы заказать себе очки, но она не роптала и выглядела даже счастливой, потому что наконец-то освободилась от гнетущего страха, преследовавшего ее все годы брака.

Старик Минас, дождавшись, когда она поправится, заглянул к ней домой, смущенно кряхтя, извинялся за непутевого помощника и предлагал починить испорченную мебель, но Анатолия отказалась что-либо восстанавливать. Она понемногу вынесла во двор обломки и сожгла их дотла, единственное, что оставила, – овальный стол из мореного дуба со следами от ударов топора. Ованес притащил ей шифоньер, Ейбоганц Валинка уступила кровать и тахту, а Якуличанц Магтахинэ – большой деревянный ларь. Минас потихонечку починил межкомнатные двери и перекрасил дощатые полы. От былого богатого вида дома не осталось и следа, но скудная обстановка не печалила Анатолию, она всегда умела довольствоваться малым. Несказанно радовалась чудом уцелевшему альбому с фотографиями – взяла его на работу, чтобы отреставрировать корешок, да так и забыла на столе, чем и спасла его.

До войны, неминуемым мороком кружившей над долиной, оставалось пять лет, и все эти годы Анатолия прожила в безмятежном, благословенном покое. Дни она проводила в библиотеке, вечера – у себя или же у Ясаман, по выходным навещала родных на кладбище – посаженная на могиле отца плакучая ива разрослась, развесила над каменными крестами свои длинные тонкие ветви, шелестела серебристо-зелеными листьями бесконечные молитвы. Анатолия располагалась между надгробиями, если позволяла погода, допоздна, до лилового заката. Иногда засыпала, прислонившись виском к прохладному крест-камню. Слева лежали мать с отцом, справа – сестры и бабо Манэ, Анатолия сидела, обхватив колени руками, и рассказывала им счастливые истории: о детях, которых с каждым годом, слава богу, рождалось все больше, о чайных розах, что приманивали своим ароматом целые рои пчел, о муравьиных тропах, тянувшихся из-под пола крохотными стежками к библиотечному порогу.

Так она и старела – медленно и неуклонно, в окружении дорогих сердцу призраков, одинокая, но счастливо умиротворенная. Ясаман, которую беспокоило одиночество подруги, несколько раз намекала, что неплохо бы ей еще раз выйти замуж, но Анатолия отрицательно качала головой – поздно, да и незачем. Что я видела хорошего от одного мужа, чтобы ждать хорошее от второго?

Война случилась в год, когда ей исполнилось сорок два. Сначала из долины стали приходить смутные известия о перестрелках на восточных границах, потом забил тревогу Ованес, дотошно читающий прессу. Судя по срочным сообщениям о боях, дела на границах – восточной, а затем и юго-западной – шли из рук вон плохо. Зимой подоспела весть об объявленной всеобщей мобилизации. Спустя месяц всех мужчин Марана, способных держать в руках оружие, забрали на фронт. А потом война пришла в долину. Развернулась огромным клыкастым вертуном, загребая в свой чудовищный водоворот строения и людей. Склон Маниш-кара, по которому змеилась единственная дорога, ведущая в Маран, покрылся рытвинами – следами от минометных обстрелов. Деревня на долгие годы погрузилась в беспросветную темень, голод и холод. Бомбежки оборвали линии электропередач и выбили стекла в окнах. Пришлось обтягивать рамы полиэтиленовой пленкой, потому что неоткуда было достать новые стекла, да и смысл их вставлять, если следующий обстрел неминуемо превратит их в груду осколков? Особенно беспощадными бомбежки становились в сезон сева, намеренно не давая работать в поле, а скудного урожая с огорода хватало ненадолго. Дров, чтобы протопить печи и хотя бы избавиться от мучительного холода, неоткуда было добыть, лес кишел вражескими лазутчиками, не щадившими никого – ни женщин, ни стариков. На растопку пришлось пускать деревянные частоколы, потом – чердачные крыши и сараи, спустя время стали разбирать веранды.

Первая зима выдалась особенно мучительной, Анатолии пришлось перебраться жить на кухню, поближе к печи. В остальных неотапливаемых комнатах стало невозможно находиться – обтянутые пленкой окна не защищали от сырости и холода, а стены и потолки покрылись толстым слоем инея, который, если немного пригревало, подтаивал и стекал лужицами на мебель, одеяла и ковры, безвозвратно их портя. Скудные запасы керосина для ламп быстро иссякли, следом кончились свечи. Школа с наступлением холодов закрылась, библиотека тоже пустовала. Анатолия нагрузила тележку книгами, которые вознамерилась перечитать за зиму, а также горшками и вазонами с растениями и привезла их домой, в тепло. Загородила угол кухни, подстелила соломы, переселила туда беременную козу – к концу января та принесла двух козлят. Так и провела бесконечно долгую и холодную зиму – возле печи, в окружении растений, любимых книг и мелко мемекающих козочек. Мыться приходилось частями, в деревянном корыте – сначала голова, потом верхняя часть туловища, потом нижняя. Она мылась стыдливо повернувшись к козам спиной – стеснялась. Зима выдалась снежной, поэтому ходить за водой на родник надобности не было, Анатолия зачерпывала в ведра снег, часть оставляла на ночь – отстояться, на питье и готовку, а другую грела на печи и пускала на стирку и мытье посуды. В четверг и пятницу приходилось выносить помои на веранду, чтобы они остыли на холоде, и лишь потом выливать. По старинному, неукоснительно соблюдающемуся маранцами поверью, горячую воду в четверг и пятницу лить на землю было нельзя – чтобы не ошпарить ног Христу.

Зимние дни были похожи друг на друга, словно прозрачные камни в четках бабо Манэ, с которыми Анатолия не расставалась никогда. Утром она выбиралась в курятник – подсыпать зерна птице и забрать яйца, далее кормила коз, убиралась на кухне и готовила что-нибудь на скорую руку, а потом читала на протяжении недолгого смурого дня. С наступлением кромешной ночи дремала на тахте, завернувшись в несколько одеял, или же просто лежала, наблюдая гаснущее свечение углей сквозь небольшое отверстие в заслонке дровяной печи. Под рукой всегда лежал альбом с фотографиями родных, она пролистывала его, утирая краем рукава слезы, молчала. Рассказывать было нечего, а досаждать им жалобами не хотелось.

Весна настала чуть позже, чем обычно, только к середине марта измученный холодом и темнотой Маран, наконец, с облегчением выдохнул, заскрипел дверями и калитками, распахнул окна – впуская в дома солнечный свет. Радость от того, что наконец-то миновала беспросветная ледяная зима, была так велика, что затмила страх перед смертью. Маранцы давно уже привыкли к обстрелу, поэтому, не обращая на него внимания, занялись бытовыми делами, коих оказалось огромное количество. Никто не мог предположить, что проникшие в комнаты холод и сырость в состоянии причинить столько вреда имуществу. Нужно было хорошо проветрить и обсушить отсыревшие за зиму комнаты, чтобы победить вездесущую плесень, умудрившуюся пролезть во все бельевые сундуки и шифоньеры. Стены, полы и мебель пришлось обрабатывать раствором квасцов и купороса, а стирки хватило на долгий месяц, потому что перемывать пришлось все – начиная от постельных принадлежностей и одежды и заканчивая коврами и паласами. Работы было так много, что в библиотеку удалось выбраться лишь к концу апреля, когда немного поутихли бомбежки и в школе возобновились занятия.

Анатолия завозилась щекой по подушке, горько вздохнула, отгоняя набежавшие слезы. С того дня прошло много лет, но всякий раз она с большим трудом справлялась с глубокой душевной болью, когда вспоминала, в каком бедственном состоянии застала библиотеку. Сырость, проникнув сквозь затянутые пленкой окна, добралась даже до самых верхних полок, покрыв чудовищными пятнами плесени кожаные переплеты и безвозвратно пожелтевшие, искореженные страницы книг. Господи, господи, плакала Анатолия, одну за другой обходя обставленные книжными трупиками полки, что же я наделала, как же я их не уберегла?

Заглянувшая в библиотеку школьная директриса обнаружила ее на пороге, Анатолия сидела, обхватив голову руками, и, мерно раскачиваясь, рыдала – по-детски безутешно, взахлеб. Директриса – пожилая крупная женщина с тяжелой мужской челюстью и могучими плечами – молча выслушала ее сбивчивые объяснения, потом прошлась по библиотеке, выдернула наугад несколько книг, пролистала их, покачала головой. Вернула их на место, принюхалась к пальцам, поморщилась. Вытащила платок, брезгливо утерла руки.

– Ну и что ты могла сделать, Анатолия? Они все равно бы погибли.

– Но как же так? Как же так? Старая библиотекарша их в голод уберегла, а я не смогла в войну уберечь.

– Тогда окна были целы, а теперь… Кто же мог знать, что так выйдет!

Анатолия предприняла тщетную попытку спасти книги. Принесла моток бельевой веревки, протянула с десяток рядов по двору. Обвесила от края до края книгами, в надежде на то, что солнце и ветер вытянут влагу, а там, быть может, получится как-нибудь их отреставрировать. Со стороны казалось, будто над библиотечным двором взмыла стая разноцветных птиц, взмыла – и повисла в воздухе, уныло опустив свои бесполезные крылья. Анатолия ходила между рядами, ворошила страницы. Провела ночь в библиотеке, на случай дождя. На второй день книги пожухли и стали осыпаться страницами, словно листья по осени. Анатолия собрала их, вывалила за забор, заперла библиотеку – и никогда больше туда не возвращалась.

Спустя еще семь тяжелых лет война отступила, забрав с собой молодое поколение. Одни погибли, другие, чтобы спасти семьи, уехали в спокойные и благополучные края. К тому времени, когда Анатолии исполнилось пятьдесят восемь, в Маране остались только старики, не пожелавшие покидать землю, где покоились их предки. Будучи самой молодой жительницей деревни, Анатолия ничем внешне не отличалась от той же Ясаман, которой в дочери годилась. Ходила, как и остальные старушки, в шерстяных длинных платьях, повязывала передник, убирала волосы под косынку, которую затягивала причудливым узлом на затылке. На глухо застегнутом вороте носила неизменную камею – единственное украшение, которое осталось от матери. Надежды на то, что жизнь когда-нибудь изменится к лучшему, никто из маранцев не лелеял. Деревня кротко и приговоренно доживала свои последние годы, и Анатолия – вместе с ней.

За окном разлилась южная ночь, водила по подоконнику робкими лунными лучами, рассказывала нежным сверчковым стрекотом о сновидениях, что грезились миру. Анатолия лежала на подушках, прижав к груди альбом с фотографиями родных, – и плакала.

Назад: Наринэ Юриковна Абгарян С неба упали три яблока

Дальше: Глава 2