Красота революционного эпоса

Рядом с Эйзенштейном принято ставить его современников – Пудовкина и Довженко. Не изменим же этому обычаю. Тем более что судьбы этих великих художников действительно параллельны и в радости, и в печали, в хвале и в хуле. При всех различиях индивидуальности, склада характера, традиций, все трое – такие несходные – фатально движутся в едином магистральном направлении, синхронно намечая, проходя и минуя определенные стадии пути советского кино.

В 1920-х – это магистраль революционного эпоса. Рядом со Стачкой, Броненосцем «Потемкин», Октябрем Эйзенштейна встают Мать (1926), Конец Санкт-Петербурга (1927), Потомок Чингисхана (1928) Пудовкина и – чуть позже – Звенигора (1928), Арсенал (1929) Довженко. Параллель между деревенским Старым и новым Эйзенштейна и деревенской Землей Довженко тоже напрашивается.

1930-е годы у всех троих будут временем поисков новых тем и новых решений, утраты лидерства и в жанре эпопеи, и в кинематографе вообще, в результате чего во второй половине десятилетия оба российских корифея обращаются к историческому фильму, а великий украинец продолжает тему своих немых революционных поэм в биографическом Щорсе. Сходны и последние годы их жизней: перепады от официозных признаний к проработкам и остракизму. Но пока это далеко впереди, пока фортуна им улыбается и еще горят для них огни Октября.

Всеволод Илларионович Пудовкин (1893–1953), по происхождению из служащих, по университетскому образованию физик, был призван на фронт мировой войны артиллеристом, попал в немецкий плен, лагерь, откуда бежал. В Москве работал в химической лаборатории военного завода, пока в 1920-м не поступил в Первую Госшколу кинематографии. Школа жизни, профессиональная школа В. Р. Гардина, первого его учителя в кино, и мастерская Л. В. Кулешова воспитали человека высокоответственного, разностороннего, умелого, увлеченного кинематографом как искусством коллективным. Везде и всюду (актер, сценарист, постановщик, автор теоретических трудов по кино) он первоклассный профессионал. Уже первые режиссерские «пробы пера» – двухчастевая шуточная лента Шахматная горячка (1925), научно-популярный фильм Механика головного мозга (1926) – обнаружили в начинающем зрелого мастера, владеющего фактурой. В первой, запечатлевая Международный шахматный турнир в Москве, режиссер удачно сочетал фрагменты хроники с игровыми пародийными кусками «шахматного психоза»; во второй, добиваясь внятного, общепонятного изложения теории И. П. Павлова, поставил на службу науке кинематографические средства монтажа, ритма, выразительной композиции кадра.

Всеволод Пудовкин

Новаторство в духе эйзенштейновского «кинематографа масс» привлекло к себе и Пудовкина. Естественно! После знаменательной премьеры Броненосца в Большом театре эпопея стала едва ли не «официальным» жанром-фаворитом. В это время на студии Межрабпом-Русь, в штат которой Пудовкин поступил работать, залежалась «плановая единица» (темпланы уже были в ходу) – Мать по роману Горького. Ее-то и взялся осуществлять Пудовкин по сценарию драматурга Н. А. Зархи. Пудовкин поручил главную роль актрисе МХАТа Вере Барановской, еще недавно трепетной Ирине из Трех сестер, а ее сына революционера Павла Власова – тоже мхатовцу Николаю Баталову.

С точки зрения кулешовской мастерской, эстетической alma mater Пудовкина, это было самым настоящим ренегатством, рывком в сторону презираемого «психоложества» и продажей «натурщика» ненавистному «артисту». Но Пудовкин твердо стоял на позиции компромисса. Пудовкин, по воспоминаниям современников, человек очень эмоциональный, непредсказуемый, порой эксцентричный, как актер – гротескный, склонный к резкой выразительности (Жбан в Мистере Весте, юродивый в Иване Грозном), в режиссуре стал адептом умеренности и гармонии.

Мать, фильм Всеволода Пудовкина

Эйзенштейновские жестокости, мучительная жалость и ненависть – не для Пудовкина. Его мастерский монтаж (пройдена школа кулешовского монтажа, но она же и изжита) плавен, спокоен, кадры у него и у его постоянного оператора Анатолия Головни красивы и вне зависимости от материала, пусть неэстетичного и убогого. По-своему прекрасен даже неприглядный фабричный ландшафт в Матери, и нищее жилище Власовых с его отдраенным дощатым полом, и даже дымный зал трактира.

Если не считать увлечения резким контрастом и смысловой диспропорцией предметов в кадре (дань немецкому экспрессионизму), то манеру Пудовкина в Матери можно считать и оригинальной, и наиболее классичной, воплощающей общие художественные свойства советского экрана 1920-х наиболее емко и уравновешенно.

Главный зрительный лейтмотив фильма – крупные планы-портреты Ниловны. Серия их выполняет психологическую задачу: сначала героиня снята с верхней точки – она придавлена к полу, распластана; далее, приобщаясь к революционному делу сына, она как бы расправляет спину, поднимается, молодеет. Унылое и тусклое лицо ее освещает улыбка, она красива; хрестоматийный кадр матери под знаменем на демонстрации – героический ракурс образа.

В Конце Санкт-Петербурга Пудовкин отступает от драматизма, определенной лиричности и забрезжившей было человечности в показе отношений матери и сына – в сторону массового действа. И хотя фильм, в отличие от эйзенштейновских «массовых» эпопей, имел в центре фигуру протагониста, безымянного героя, который зовется Парень, это был не индивидуальный характер, а олицетворение – представитель народа (большой, брутальный, натруженные тяжелые руки, спутанные пшеничные волосы под кружок). Сквозь историю Парня передается история революционной России: обнищание трудящихся, война, Февральская революция, краткие дни Временного правительства, Октябрь…

Конец Санкт-Петербурга, фильм Всеволода Пудовкина

Соответственно возникают надписи-интертитры: «Пензенские… Новгородские… Тверские» – и кадры убогой соломенной деревни; «Путиловские… Обуховские… Лебедевские» – и кадры заводских цехов, так как Парень приходит в Питер на заработки. А дальше «пензенские», «обуховские» превращаются в пушечное мясо окопов. Проведя персонаж-олицетворение через все испытания эпохи, Пудовкин завершает его судьбу в минуты взятия Зимнего дворца – миф о штурме твердыни находит, по сравнению с эпической эйзенштейновской, «камерную» версию: счастливый человек, Парень-победитель, Хозяин, уплетает горячую картошку на ступенях свергнутой твердыни царизма. А принесла этот чугунный черный котелок на беломраморные растреллиевские ступени еще одна рабочая мать – в этой роли Пудовкин снял опять Веру Барановскую, свою Ниловну.

Конечно, у мастеров ранга Пудовкина и Головни в их эпосе был и высокий уровень, и много прекрасного: поэтические кадры деревни, Невы, по чьей глади тихо плывет белый парусник, портрет маленькой старушки, которая ведет Парня в столицу. Но много было и невнятицы, особенно во фронтовых батальных сценах. Если же поставить вопрос о «долгожитии» картины, о восприятии ее по прошествии полувека, то Конец Санкт-Петербурга, не говоря уже о горько-одиозном названии, принадлежит скорее к фильмотечным раритетам, нежели к действующему просмотровому фонду Великого немого, широко циркулирующему ныне во всем мире.

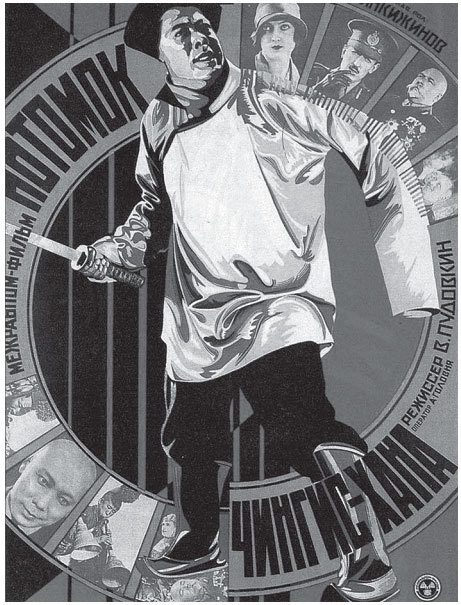

Иное дело следующий фильм Пудовкина – Потомок Чингисхана (за границей шел под названием Буря над Азией). Блюстители «чистой формы» несколько кривились: уступки сюжету и публике. О «кассе», о зрителе новаторы 1920-х не заботились, эпопеи все чаще шли при пустых залах, а Потомок Чингисхана имел аншлаг, что в глазах новаторов приобщало его к кино «традиционалистов».

Потомок Чингисхана, фильм Всеволода Пудовкина

В действительности же Пудовкин приобщался здесь к человечному, неповторимому и увлекательному. Будто бы действительный факт: у одного из захваченных интервентами в Монголии красных партизан была обнаружена грамота, удостоверяющая его принадлежность к роду великого завоевателя Чингисхана. Интервенты-англичане попытались посадить на трон этого наследника-марионетку, но партизан вернулся в свой революционный отряд.

Группа выехала в длительную экспедицию в Монголию, где были сняты вещи поразительные. В частности, в дацане под Улан-Батором – священный праздник Цам, шествие масок и ритуальные танцы; этнографическая ценность и подлинность этих уникальных кадров сочетались с редкой пластической выразительностью. Это было истинное открытие Востока без привычной павильонной экзотики и ориентальной красивости.

Плакатного Парня сменил здесь настоящий индивидуальный герой – монгольский пастух-бедняк Баир, фигура живая, яркая, обаятельная в исполнении замечательного актера, ученика Мейерхольда и Эйзенштейна, бурята по национальности Валерия Инкижинова (ему предстоит большое будущее в западном кино).

Одной из вершин немого кино (не только отечественного – мирового) нужно считать сцену, когда, изнемогая от жажды в своих апартаментах, они же – тюрьма, Баир, боясь повсюду подсыпанного яда, добирается до аквариума, чтобы наконец напиться безопасной воды, но от слабости падает, опрокидывает стекло, и вот на ковре бьются выплеснутые красавицы рыбки – метафора судьбы героя. Вокруг Инкижинова – выразительные портреты: бывший кулешовец Борис Барнет, постоянные артисты Межрабпома Анель Судакевич, Алексей Файт и типажи из местных лам и крестьян – единый ансамбль, который при желании можно называть и «коллективом натурщиков», настолько они, эта россыпь характеров, и натуральны, и едины по стилю.

Если не считать бравурного и обязательного в ту пору победного штурма партизан, Потомок Чингисхана – не «архивный», а абсолютно живой фильм начала 2000-х.

Пудовкин Всеволод Илларионович

(1893–1953)

1925 – «Шахматная горячка»

1926 – «Механика головного мозга»

1926 – «Мать»

1927 – «Конец Санкт-Петербурга»

1928 – «Потомок Чингисхана» («Буря над Азией»)

1931 – «Простой случай» («Очень хорошо живется»)

1933 – «Дезертир»

1938 – «Победа» («Самый счастливый»)

1939 – «Минин и Пожарский»

1941 – «Суворов»

1941 – «Пир в Жирмунке» (новелла в Боевом киносборнике № 6)

1942 – «Убийцы выходят на дорогу»

1943 – «Во имя Родины»

1947 – «Адмирал Нахимов»

1950 – «Жуковский»

1953 – «Возвращение Василия Бортникова»

Обычными в 1920-х уже были регулярные московские просмотры фильмов, снятых в других республиках СССР. Корифеи русского кино знакомились с работами коллег. Однажды, в 1928-м, смотрели привезенную из Киева картину с красивым названием Звенигора. Эйзенштейн так вспоминал этот просмотр: «Мама родная! Что тут только не происходит! Вот из каких-то двойных экспозиций выплывают острогрудые ладьи. Вот кистью в белую краску вымазывают зад вороному жеребцу. Вот какого-то страшного монаха с фонарем не то откапывают, не то закапывают обратно.

…Однако картина все больше и больше начинает звучать неотразимой прелестью. Прелестью своеобразной манеры мыслить. Удивительным сплетением реального с глубоко национальным поэтическим вымыслом. Остросовременного и вместе с тем мифологического. Юмористического и патетического. Чего-то гоголевского.

…Просмотр кончился. Люди встали со своих мест и молчали. Но в воздухе стояло: между нами новый человек кино. Мастер своего дела. Мастер своей индивидуальности. И вместе с тем мастер наш. Свой… Перед нами замечательная картина и еще более замечательный человек… И когда этот человек, какой-то особенно стройный, тростниковой стройности, хотя уже не такой молодой по возрасту, подходит с полувиноватой улыбкой, – мы с Пудовкиным от всей души пожимаем ему руки…»

Здесь великолепна не только «рецензия» на фильм и его автора, но документ времени и принципов творческой дружбы «равных»: два признанных первых мэтра советского кино приняли в свою «тройку» еще одного – Александра Петровича Довженко (1894–1956). И явилась миру еще одна самобытная версия фильма революционных конфликтов и страстей. Еще один незнакомец откуда-то с неба упал в кинематограф!

Александр Довженко

Он родился и вырос в низенькой хате под яблонями, в селе Сосница, на Черниговщине, у «зачарованной Десны», как называл он сам свою родную реку в древнем краю земледельцев-славян, в царстве подсолнухов. Сызмала отмеченный поэтическим даром хлопчик должен был стать учителем – очень «престижная» карьера в глазах односельчан.

Звенигора,фильм Александра Довженко

Но к году 1926-му, когда Сашко (так и называлась статья Эйзенштейна) прибило волной в Одессу, в реквизированную киностудию Б. Харитонова, ныне ВУФКУ (Всеукраинское фотокиноуправление), он уже успел, как и более «зрелые» Эйзенштейн, Пудовкин, Дзига Вертов, немало в жизни повидать. Учился в Коммерческом институте и в Академии художеств, заведовал отделом искусств и был комиссаром театра, побывал на дипломатической службе в Берлине, где вращался в художественных салонах артистического района Шарлоттенбург… В кино пришел из газеты, где подвизался художником-графиком. В кино же снял по собственному сценарию комическую короткометражку Ягодки любви и приключенческую Сумка дипкурьера, где сам он, красавец, играл кочегара. Он мог бы стать кинозвездой, ему была открыта дорога кассового кино со смешными комедийными двойняшками и приключениями курьеров, а он, мятежный, избрал другой путь…

Александр Довженко начался с фильма, который так восхитил московских кинозаконодателей.

Звенигора

Звенигора у Довженко – это заповедные украинские степи между Киевом и Запорожской Сечью, места сражений с татарами, с поляками. Согласно народным преданиям, счастье Украины – таинственный клад – зарыто в курганах Звенигоры. У Довженко эта легенда модернизирована: счастье Украине принесет социалистическая революция.

В Звенигоре впервые воплотился образ героя, который пройдет далее через все творчество украинского мастера. Играл этого героя по имени Тимош – Василь в Земле один и тот же артист С. Свашенко, чьи данные полностью отвечали идеалу художника: могучий черноокий парубок с волевым лицом и умными глазами. Это украинский брат или побратим Парня из Конца Санкт-Петербурга.

Земля, фильм Александра Довженко

Образ Тимоша в Звенигоре возникал на фоне поэтических лугов и дубрав, светлых озер и рек, снятых Борисом Завелевым, в прошлом – оператором Бауэра. Другой важнейший аллегорический персонаж фильма, Дед (читай: народ), имеет двух внуков – прекрасного Тимоша и подлого приобретателя Павла. Советская власть (Тимош) и буржуазный национализм (Павел) сражаются за народ.

Земля

Ничтожный Павел удрал в эмиграцию – с презрением и гневом рисует Довженко публику украинского Парижа: собрание извращенцев, дряхлости, апоплексии, изображение уродства буржуазии через физическое уродство. Этот мотив является общим для советского ревавангарда 1920-х: монстры-директора в Стачке, женский батальон в Октябре, омерзительно-старая чета наместников в Потомке Чингисхана.

Моральный крах подлеца Павла и торжество Тимоша закономерны: вместе с Дедом (народом) красноармеец-революционер мчится на чудесном поезде в будущее.

В Арсенале Довженко эпически живописует уже не сказочно-аллегорическую борьбу за подземный клад, не тысячелетнюю туманную распрю, а конкретные исторические события на Украине в Первую мировую войну, возвращение солдат с фронта, правление украинской Центральной рады, революционное восстание на киевском оружейном заводе Арсенал. Тимош в этом втором фильме уже стал фронтовиком, рабочим, представителем большевиков в Раде, то есть по сравнению со Звенигорой все приобрело большую социальную и классовую направленность.

Но манера Довженко не утратила самобытности. Хрестоматийно известны кадры деревенской нищеты и убожества (чисто довженковская параллель началу Конца Санкт-Петербурга): вот иссохшая крестьянка, мать угнанных на войну сыновей, разбрасывает в нищем поле семена; вот безногий калека с Георгиевским крестом на груди один в пустой хате; вот и другой, однорукий, в злобном отчаянии избивает ни в чем не повинного коня, надпись: «Не туда бьешь, Иван…» И несколько раз возвращается на экран изображение немецкого солдата, который наглотался на поле сражения веселящего газа и теперь конвульсивно хохочет – Довженко снял здесь великого украинского актера из театра Березиль Амвросия Бучму.

Некоторый повышенный темперамент Арсенала – свойство не только самого Довженко как художника, но и всего национального украинского искусства, традиции которого впитала национальная украинская кинематография. У Довженко реальное и даже документальное спокойно (для автора) сочетается с абсолютно иными средствами выразительности. Например, стал показательным и воспроизводится во множестве трудов по истории кино финал Арсенала, где герой, несгибаемый Тимош, стоит перед врагами, в него стреляют, но пули отскакивают от его груди. Так и стоит Тимош, украинский рабочий, в разорванной рубахе, открыв могучие плечи и грудь, невредимый, потому что бессмертен украинский рабочий класс, – вот что хотел сказать Довженко.

Довженко Александр Петрович

(1894–1956)

1926 – «Вася-реформатор»

1927 – «Ягодки любви»

1928 – «Сумка дипкурьера»

1928 – «Звенигора»

1929 – «Арсенал»

1930 – «Земля»

1932 – «Иван»

1935 – «Аэроград»

1939 – «Щорс»

1940 – «Освобождение»

1943 – «Битва за нашу Советскую Украину»

1945 – «Победа на Правобережной Украине»

1949 – «Мичурин»

1951 – «Прощай, Америка!» (не закончен)

Об этом кадре много писали и долго спорили – что же это такое: символ, аллегория, поэтический троп, фантастика или что-то иное? А ведь в Звенигоре уже был подобный пассаж. И там Тимоша пуля не брала. Но там он, солдат царской армии, сам командовал своим расстрелом, кричал: «Пли!», солдаты повиновались, но падал не Тимош – тот стоял гордо и невредимо, – падал царский генерал. Но там при фантастической структуре фильма это прошло незамеченным, в Арсенале же всех озадачило.

Сам Довженко уверял, что он и думать не думал о символах, а просто хотел сказать, что Революцию нельзя убить…

В его фильмах опоэтизированы и мифологизированы не только революция, но и ее первые плоды: Земля (1930) – всемирно признанный шедевр художника.

Земля

Если пользоваться привычными определениями советских лет, картина была посвящена теме украинской деревни в период коллективизации и ожесточенной классовой борьбы. Сюжетом же является убийство кулаками-злодеями колхозного тракториста Василя.

Земля

На этой основе, вполне примитивной, Довженко создает прекрасный мир вечных драм и страстей, пишет кинематографическую поэму о любви, рождении и смерти. На полвека вперед обогащают мировой кинематограф открытые режиссером поэтические секвенции, такие как одинокий танец влюбленного на деревенской улице, как ночь любви в томлении юных пар, как просветленная смерть древнего деда под деревом родного села, как предательский низкий выстрел кулака Хомы, завистника, пасынка природы, в светлого красавца Василя. Открытые великим поэтом экрана мотивы – яблоки в горах осеннего урожая, подсолнухи как маленькие солнца Земли, пустые кадры в каком-то особом, довженковском, сечении заниженной линией горизонта… Содержание Земли не исчерпывалось политическим заданием показа кулаков и процветающего колхоза. Государственный, агитационно-пропагандистский революционный кинематограф поднимался на философскую и поэтическую высоту. Здесь не было сознательных иносказаний, эзопова языка (для Довженко до конца его дней неупотребимого). Здесь имела место эманация гениальности, спонтанное излучение таланта. Но Довженко обвинили в «пантеизме», в «абстрактном гуманизме», в «подмене классовой позиции идеализмом, биологизмом и мистицизмом». Печально знаменитая рецензия-пасквиль пролетарского поэта Демьяна Бедного на Землю надолго травмировала ее создателя, но изменить его не смогла.

Александр Довженко

Снова бросается в глаза параллель Земли и современных ей деревенских увражей Эйзенштейна Старое и новое и Бежин луг, где меньше всего актуального содержания кампаний и лозунгов, но более всего – взлетающих к небу мечтаний о некоем совершенном мире Истины и Красоты. Сюда же следует отнести и последнюю немую картину Пудовкина Простой случай (Очень хорошо живется, 1931), где, правда, не на деревенском, а на сугубо городском материале классик революционной темы пытался связать социальные процессы конца 1920-х с ушедшей в прошлое эпохой Октября, уподобляя процессы социальные, психологические процессам природным, сдвигам почвы, катаклизмам. И тоже получал по рукам – картина была закрыта, не выпущена на экран.

Да, корифеи постоктябрьского киноавангарда буквально шагали в ногу, не отставая друг от друга. Конечно, играло здесь роль и уже внедрившееся в жизнь тематическое планирование Госкино, и прямой «спуск сверху» оперативных заданий к такой-то дате. Но не меньшее (большее!) значение имели внутрихудожественные процессы, творческий взаимообмен, суверенные цели саморазвивающегося молодого искусства. Всматриваясь в расцвет 1920-х, видишь, что уже тогда кино фактически «отсоединилось» от господствующей идеологии, решало свои собственные задачи, хотя и было проникнуто огромной верой в социализм, хотя и продолжало с абсолютной искренностью воспевать революцию.

Значение экранного эпоса революции было огромно и для всего советского кино, и для российского искусства в целом, и для реноме России за ее пределами. Ведь то, что произошло с упоминавшимися выше эпизодами фильма Октябрь, которые, как штурм Зимнего дворца, превратились в неопровержимые исторические документы, по сути дела, относится и к фильмам в целом, ко всему корпусу классических историко-революционных лент. Свершилась художественная подмена, источник оказался полностью вытесненным, замещенным. Место революционной действительности заняло ее мифологизированное изображение. Ее образ в луче проекции. Образ, обладающий супервизуальной, сверхфотографической убедительностью, огромной внушаемостью, суггестивностью, красотой и мощью, равных которым еще мало знавал тогда мировой экран.

Кому какое дело было до того, что реальный броненосец «Князь Потемкин Таврический» сдался адмиральским войскам и был интернирован в порту Констанца? Весь мир не сомневался в том, что победоносный корабль гордо ушел по волнам в бессмертие!

И так же, как мы не знаем, какими были в быту Электра и Исмена, Агамемнон и Эдип, а верим Софоклу и Еврипиду, – так молодое советское кино создало миф об Октябре, запечатлело лишь горделивую поступь революции. Революции с большой буквы, как всенародного движения против несправедливого общественного устройства, против зла, корысти, лжи, неравенства, притеснения.

На экране возник прекрасный мир, подчиненный своим собственным законам. Как соотносился он с истинным миром послереволюционной России – тем, где у крестьян отбирали последнее зерно, где в подвалах ЧК лилась кровь невинных, где тюрьмы были забиты бывшими политическими оппонентами большевиков и функционировали концентрационные лагеря? Советский революционный авангард не был искусством правды. Но является ли таковое единственной возможностью творчества? Да, русское кино всегда было и остается, при всех превратностях и метаморфозах, во всех фазах своей вековой судьбы, искусством поэтическим, искусством Красоты.

Еще парадокс: искусство киноавангарда 1920-х оказалось значительно более широким и емким, чем все его первоначальные рычаги, стимулы и импульсы. Замышленное как своего рода «прикладное» для партийных идеологических целей (каким виделось оно Ленину), тематически посвященное классовой борьбе эксплуатированных с эксплуататорами, оно дало миру обобщающие модели киноэпоса XX века. Формулы нерасторжимого единства Человека и Истории. Их взаимозависимости, нерасторжимости и слиянности, каковые есть факт XX столетия, вовлекшего каждую песчинку в планетарный оборот.

Структура советской революционной киноэпопеи, созданной классиками отечественного кино, оказалась открытой, разомкнутой. Не партийной, не «социалистически-государственной», а общечеловеческой.