d’Рим. Температура

Анна с Риммой вышли из аптеки на улицу, где купили девочке целый пакет лекарств от соплей и от боли в горле. На улице высокий женский голос прочищал всем мозги. Кричала мать. На ее лице разыгрывалась сцена, которую ставят во всех семейных театрах. Она шла рядом с мальчиком лет пяти. Мальчик держался до последнего, ему было неудобно за свою мать, а она вела себя как капризный ребенок. Кричала на него, постоянно одергивая за руку. Наконец малыш не выдержал и заплакал. Он явно не понимал, чем он провинился. Мама тоже не понимала, поэтому нервничала. Диалог был примерно такой: «Ты меня понимаешь? – Не понимаю. Объясни».

«Слабая позиция», – подумала про себя Анна. Самое мелочное из наших чувств затмило все остальные. Раздражение – это злость, которая не имеет права. Ей только кажется, что она права, но доказательств нет. Малыш сопротивлялся и плакал, потому материнский тон был непреклонный. Этим тоном она уже закрасила все небо над ним, теперь наносила тон на свое лицо. Вот откуда преждевременные морщины – от раздражения. Пока же мать чувствовала себя безнаказанной.

– Мама, а почему тетя кричит? – спросила меня Римма.

– Хочется ей, вот и кричит.

– Нет, она же не просто так. На детей кричать нельзя. Кхе-кхе-кхе-кхе, – закашлялась Римма.

– Хватит болтать, воздух холодный!

– На детей кричать нельзя.

– Нельзя, нельзя. А я разве кричу? Пошли, – одернула я ее за руку.

– Тихо, мама, тихо, – приложила руку к губам дочь.

* * *

Ночью у Римки поднялась температура, измерила – тридцать девять. Дала ей парацетамол. Жар остановился на какое-то время и пополз обратно вверх – тридцать девять и пять. Римма горячая и несет какой-то бред:

– Мама, мне жарко, мне жарко. Мы уже на море?

– Летом, летом поедем.

– А море большое?

– Большое.

– Как ванна?

– Больше.

– Мы там будем купаться. Мы возьмем мой круг?

– Конечно, возьмем.

– А то я спрячусь в воде вот так, – закрыла она глаза. – А ты будешь ловить меня на удочку.

– Мы возьмем круг, обязательно.

– А удочку возьмем?

– Нет, ты не будешь прятаться. Давай температуру померяем.

Страшно смотреть на градусник. Там тридцать девять и девять. Звоню в скорую. Несколько общих вопросов, словно читают рэп:

– Как зовут

не вас

где живете

какая температура

что успели принять

сколько лет

сколько полных лет

как со стулом

как зовут

нет

вас

хорошо ждите

переадресую вас в областную

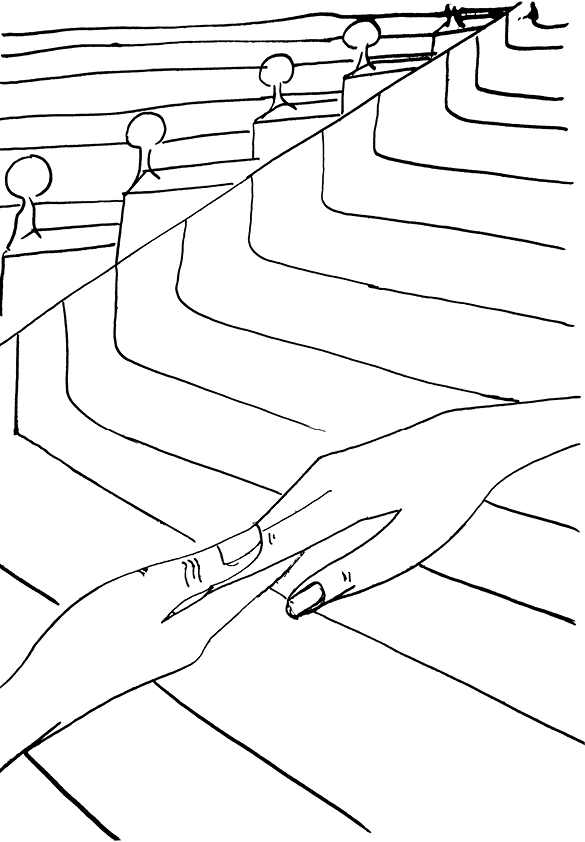

Потом снова голос женский далекий, читает вопросы той же анкеты, наконец принят вызов, будто монетка наконец-то попала в нужную щель и полетела по инстанциям. Затем долгие гудки, как долгие минуты ожидания. Я под тихий бред Риммы в свою оптику представляю, как вызов доходит до цели. Подстанция скорой помощи: несколько жилых комнат, в каждой из них несколько кушеток, на которых спят врачи и фельдшеры, днем и ночью. Атмосфера полного взаимопонимания, где возраст, регалии и звания не имеют значения, все равны, все едины, все едят из одной посуды, все понимают друг друга без слов. Общага, коммуна, казарма со своей курилкой, где всегда кто-то есть и можно перекинуться парой слов.

– Четвертая бригада, доктор Хаусова. Двое медленно поднимаются со своих кушеток, оставив там какие-то сны. Женщина и мужчина. Доктор и фельдшер. Берут чемоданы, садятся в машину и едут. Молча, ночью на работе говорить неохота.

– Не смотри на меня так. Ну не успела я накраситься.

– Тебе так лучше.

– Пожалуйста, не надо.

– Спасибо.

– Ты вежливый сегодня.

– Я ночью всегда вежливый.

– Нежность, что ли, просыпается? – отвечает с улыбкой водитель.

– Ага, тело спит, а нежность так и прет. Приехали, – заезжает машина в темный двор.

– Вы кто?

– Мы по вызову, – говорят двое в халатах и с медицинскими повязками на лице.

– А кто вызывал?

– Родина.

– Идите за мной.

– Подожди, – придерживает надзиратель врачебную бригаду перед какой-то дверью. Смотрит в глазок. На прицеле мать, держит на руках ребенка.

– Ладно, заходите.

– Родина? – спрашивает с порога врач.

– Родина.

Врач с фельдшером проходят в комнату. На полу остаются следы, но никто их не замечает, даже Анна, которая каждый день его моет.

Врач открывает журнал и в третий раз записывает данные.

– Давайте осмотрим вашу девочку.

– Сейчас она будет орать. Не любит, когда ее трогают, особенно чужие, – не доверяю я врачам.

– При температуре сорок любые руки чужие. Ничего, сейчас мы подружимся. Вот так, молодец, умница, какая красивая девочка, – врач старалась выглядеть теплой и заботливой. – Давайте померяем температуру.

Анна вложила градусник под мышку малышке. Та молча согласилась.

– Что принимали?

– Парацетамол.

– Парацетамол после тридцати восьми с половиной не помогает.

Фельдшер, который все это время молчал и стоял у двери, вдруг вставил свое:

– Ушел. Охранник ушел.

Женщина, обернувшись на дверь, сняла маску.

– Наконец-то. Ну, здравствуйте, Анна Родина. Мы приехали за вами. Нет времени вдаваться в подробности, есть возможность вывезти вас из зоны и сегодня же ночью переправить через границу домой.

В комнате повисла тишина. Стало слышно тяжелое дыхание Римки.

– Как это возможно? Почему я должна вам доверять? – осторожно загорались глаза Анна. Какая-то далекая радость начала наполнять ее сердце Римом.

Тут же перед глазами встал Рим, затем его заслонил Борис, которого очень захотелось увидеть, больше чем Рим, быть может, даже простить. Хотя, в чем он был виноват? В том, что вытащил меня из этого порочного круга? Как ни странно, вся та боль, ненависть – она куда-то исчезла. Вина с годами стерлась и превратилась в прощение. Анна только сейчас осознала это. Будто сегодня был день прощения. Прощеное воскресенье: и прощение и воскресение, все смешалось в одной этой ночи.

«Ура! Я смогу лечь в постель на свежие простыни, потом проснуться от этого плена, будто от кошмара, поняв, что это был только сон. Перевернуть подушку на прохладную сторону и спокойно спать дальше».

Я посмотрела на фельдшера, тот попытался улыбнуться в ответ на мою улыбку. Лицо его явно преувеличивало количество наличного счастья.

– Потому что у нас больше не будет такой возможности, и у вас тоже, – поставил ультиматум мужчина. – Вы же знаете, кто вас сдал, и понимаете, почему вы здесь? – дохнул фельдшер чем-то затхлым.

– Не знаю, не хочу понимать, – замкнулась, словно на допросе, Анна.

– Посмотрите на градусник, – напомнила мне женщина. – Сколько?

– Сорок.

– Не падает. Придется колоть. Жалко такую красавицу. Укол болезненный.

Она расстегнула верхнюю пуговицу халата. Ее немолодую шею прикрывал белый шарфик.

– Подумайте над нашим предложением, у вас еще есть несколько минут, – посмотрел фельдшер на свои часы…

– А что тут думать? – мысленно уже начала собираться Анна.

– Только есть одно условие.

– Какое?

– Малышку нужно будет оставить здесь.

– В смысле? – испытала я на себе тот самый болезненный укол.

– Ну, то есть мы ей сейчас делаем укол.

– Какой укол?

– Не волнуйтесь, это анальгин с димедролом, чтобы упала температура. Делаем укол, забираем вас в больницу. Далее девочка ваша остается там, а вас перевозят за границу.

– Я без нее никуда не поеду! – прижала к себе Римму мать.

– Поставьте еще раз градусник девочке, подумайте, – сняла со своей шеи шарфик женщина и, сделав из него петлю, положила себе на колени.

Фельдшер замолк. Лицо его было, как мелкая неприятность, с которой не хотелось разговаривать, тем более идти ни на какие компромиссы. «Весь его белый наряд – сплошная зима. Вот только что была постельная сцена, а теперь – простуда. Душа моя будет задыхаться в ней астмой снега, понимая, что часть меня – Римма – осталась здесь. А этот фельдшер будет говорить мне: “будьте здоровы, если еще не померли”».

Он снял с лица повязку и сунул ее в карман, что быть как можно красноречивее, однако его розовые губы продолжали молчать. В эту минуту молчание было красноречивее всяких слов.

Зима пробежала по телу Анны от одной этой мысли. Лицо ее стало холоднее стервы, только что летавший в голубом небе голубь замерз под ее взглядом. Рим, лето – все осталось за забором. Но согласись Анна, даже там, в раю, эти двое уже ничем не смогли бы ее чувства реанимировать.

В комнате тоже наступила зима. Ночь сморщилась, как и я, как и врач, от недосыпания. Тишина падала хлопьями снега, зима беспокойно перебирала ногами: фельдшер расстегнул халат и начал ходить туда-сюда. От одного скрипа этой мысли можно было замерзнуть. Я смотрела то на него, то на малышку, которая уснула. За что мне такое наказание? Неужели ты и есть мое наказание, которое я понесла, и теперь буду носить всю свою жизнь? Снова скрип половиц. Зима приближалась, она ждала ответа. Душа не хотела в петлю предложенного теплого шарфика. Она кричала, потом, упав на колени, прозой и рифмой стала умолять: «Останься! не ходи туда, где замерзшие слезы лета стирают охлажденного света пальцы. Мать твою, ты же мать!»

Именно эта мысль оказалась последней каплей сомнений, последним скрипом качелей, последней унцией на весах. Ей больше не хотелось никого уничтожать, в том числе – себя, заниматься бог знает чем, бог не знает зачем. Она хотела быть просто матерью.

– Сколько? – разбудила молчание женщина в белом.

Я вытащила у малышки градусник, тот показывал тридцать девять с половиной. Температура начала падать.

– Вы подумали? – перевел женский вопрос мужчина.

– А что тут думать? – Анна посмотрела сурово сначала на женщину, потом на спящую на ее руках дочь. Волосы у Риммы сбились и вспотели. Несмотря на температуру, она даже улыбнулась во сне и что-то пробормотала. Анна задумалась, взгляд ее стал влажным, он распадался на молекулы до тех пор, пока не нашел точку опоры в виде двух позолоченных туфелек Риммы, которые стояли аккуратно у кроватки и ждали своего бала.

notes

Назад: Рим. Вилла Боргезе

Дальше: Сноски