Глава шестьдесят первая

Шестая группа голов

В очереди за хлебом я сообщила недоумевающему незнакомцу:

– Эдмон Пико снял с меня кожуру.

Идя домой, я остановила старика и заявила ему радостно:

– Я расстегнулась!

И молодой мамаше:

– Я любима! Меня любят!

Это были исключительно наши, Эдмона и мои, дни, которые изредка разбавлял своим присутствием наставник. Когда мы не были целиком поглощены друг другом, когда к нам присоединялся Куртиус, мы наконец могли оглядеться по сторонам и заметить самые обыденные вещи: окна, ставни, косяки, двери и дверные ручки – и мы были им благодарны! Во всех зданиях поддерживался порядок, так что мы могли там жить. Мы желали друг другу доброго утра и доброй ночи. В те дни мы ели не в столовой, так как однажды заметили крысу, по-свойски забирающуюся в буфет, а на старой кухне. Для вдовы на столе всегда ставился отдельный прибор. Чужие дети играли на потрескавшихся плитах во дворе, и их вопли нарушали хрупкий покой нашего дома.

Его восковые обитатели покрылись слоем пыли. Отрубленная голова короля так и осталась полой гипсовой формой. Когда мы навещали наши фигуры и уносили кое-какие из них, которые уже было небезопасно выставлять напоказ, в пыли на полу отпечатывались наши следы. Многие изваяния по нынешним временам стали опасны. Не стоило, скажем, демонстрировать лицо, похожее на Мирабо; нельзя было выставлять Лафайета, ибо не должно было оставаться никакого вещественного доказательства того, что этот человек когда-либо обладал лицом. Королевское семейство – особенно королевское семейство! – не следовало держать у себя в доме ни в каком виде: ни за обеденным столом, ни даже в клетке.

Как и короля, королеву тоже обезглавили; в тот день мы никуда не выходили, хотя до наших ушей с улицы доносились восторженные возгласы. Но Елизавета еще оставалась жива, ее держали в заточении в Тампле. И я знала, что посетить ее мне нельзя, поскольку подобный поступок поставил бы под угрозу наши жизни. Я удовлетворялась тем, что раз в неделю проходила мимо крепости. Надо ждать, решила я. Они должны быть довольны, что им удалось разделаться с королевой. Теперь они насытились.

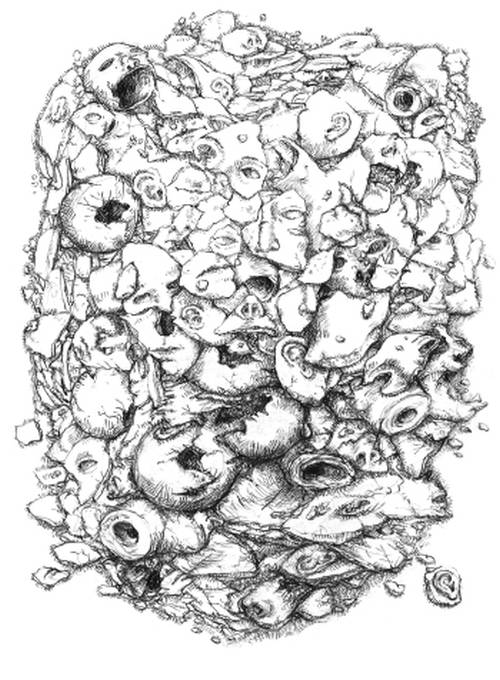

Следы наших ног в пыли большого зала напоминали историю французского народа, ведь мы уволакивали запретных персонажей в запасник, там снимали с них все: сначала одежду, а потом и голову. Туловища оставались нетронутыми: опасность представляли лишь головы. Мы с Эдмоном поднимали запретные головы высоко над собой и с силой швыряли на пол, круша одну за другой, пока они не слипались в огромный восковой ком. Эдмон передал мне головы королевской семьи. Привилегия уничтожить их досталась мне по праву, ведь я их вылепила. И они полетели вниз. Нос королевы слипся с ухом ее супруга, или с подбородком ее деверя, или с рябой щекой Мирабо, или с пустыми глазницами Байи (мы сохраняли стеклянные глаза, ведь потом они могли пригодиться для новых голов). Затем мы принялись топтать головы вчерашних кумиров, круша их на мелкие кусочки, после чего собрали осколки совком и бросили в медный чан. Потом разожгли огонь и начали плавить восковые останки.

Когда воск превратился в жидкость, мы потушили огонь, Куртиус подошел к чану и с великим тщанием совершил свой ритуал. Поднеся ладони к остывающей поверхности, но еще ощущая уходящее тепло воска, он пробормотал:

– У человека, рожденного из воска, век недолог.

Через полчаса мы перевернули чан и с помощью мастихина выгребли оттуда содержимое. Огромная полусфера расплавленной истории с глухим стуком упала на верстак, и в этой однородной массе уже ничего было не разобрать. Головы исчезли, черты лиц позабылись.

Притихнув, я села рядом с наставником. Вдова спала наверху.

– Сколько работ погибло, – горестно произнесла я.

– Какие-то из них были прекрасны, какие-то так себе.

– Все уничтожено. Утрачено навсегда.

– И все же… – начал он.

– И все же, сударь, что?

– У нас остались гипсовые формы. Так что ничего не потеряно. Только стало незримым.

Так мы и жили. Мы с Эдмоном сидели, держась за руки, в хозяйственном отсеке Большого Обезьянника. Доктор Куртиус суетился вокруг вдовы Пико, чьи слабые стоны заставляли его вскрикивать в восхищении:

– Вы только послушайте! Какой несгибаемый дух!

Но жизнь наша не могла продолжаться так безмятежно. Однажды ближе к полуночи, когда все спали, раздался трезвон на весь дом. Поначалу мы даже не поняли, что это было: настолько мы отвыкли от этого звука. Кто-то дергал колокольчик Анри Пико.

Их было десятеро. Войдя в заржавленные ворота, они принялись дубасить в дверь ВХОД и в дверь ВЫХОД.

– Они не уйдут, – проговорила я. – Пойду скажу им, что мы закрыты.

– Я не могу спуститься, – заявил Куртиус. – Я не могу ее оставить.

– Может быть, наконец пришли за головой короля.

Я спустилась. Эдмон со мной.

– Кроме вас никого нет? – спросили они.

– Нет, – ответила я поспешно. – Только мы.

– А где хозяин?

– Его нет, – ответила я.

– У вас есть оборудование?

– Вы имеете в виду для отливки из гипса? – удивилась я. – Да?

На это они сказали, что нам нужно поторопиться и что мы должны захватить оборудование. Нас повели за реку. Быстрее, быстрее, поторапливали они. Мы подошли к небольшому дому, перед которым собралась приличная толпа. Люди плакали.

Наш эскорт протиснулся вместе с нами сквозь толпу. Мы поднялись в квартиру во втором этаже, и там нас повели по коридору, заполненному мужчинами. Мужчины крепко держали за руки и плечи единственную там молодую женщину в полосатом платье, слегка разодранном.

– Что она совершила? – спросила я.

– Убийство, – последовал короткий ответ.

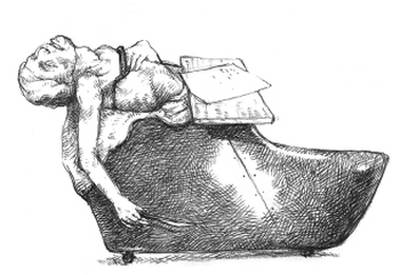

Нас завели в людную спальню. Присутствующие расступились, и мы увидели лежащего на кровати человека, голого, если не считать поношенного домашнего халата, в белом тюрбане, обернутом вокруг его головы. Его округлое, точно полная луна, лицо было все в оспинках, крупные веки полуприкрыты, большой рот приоткрыт, и между губ торчал кончик языка, а кожа была обезображена болезнью: вся в язвах, струпьях и лопнувших прыщах. В его груди зияла большая рана, похожая на глубокий темный зев, и можно было заглянуть прямо внутрь. Человек уже начал застывать: все жидкости в его теле загустели и начали темнеть.

– Как ты себя чувствуешь, Эдмон? – спросила я.

– Хорошо, спасибо, Мари, – ответил он. – Ты обо мне не беспокойся. Я сильный. Я создан из крепкого материала. Ты говори мне, что делать, и я все сделаю, как тебе надо. Вот. Я сам себе удивляюсь. Вот, я снова посмотрел на него. Это мертвый, убитый мужчина.

Снаружи раздался оглушительный рев: ту молодую женщину из коридора поволокли вниз.

Возле тела на кровати стоял высокий курчавый мужчина с блокнотом, в котором рисовал эскиз с натуры. Он опустил карандаш и обернулся к нам. Поначалу мне он показался весьма красивым, но когда повернулся, я заметила его левую щеку: она была раздута и свернута вбок, чем немного напоминала парализованную щеку вдовы, отчего левый край его рта был растянут и больше походил на ножевой разрез. И говорил он, заикаясь и коверкая слова.

– Выыхтоо? – произнес он.

– Мы от Куртиуса, – ответила я. – Но мы знаем свое дело. Я делала головы до этого, и мертвых, и живых. Эдмон Пико занимается туловищами.

– Куртиашш?

– Он не смог прийти.

– Нуж шдеелать ффше тело изз вошшка.

– Хорошо, сударь, мы сможем.

– И быышштро!

– Да, сударь, незамедлительно.

– Оно кочченеет, тееело. Гниеттт.

– Да, я вижу: процесс разложения уже начался.

– И мне нужжн напшшать его.

– Написать его, сударь?

– Напшшать битттого герроя Кунвентта.

– Вы живописец, сударь?

– Я Даффиид!

Это и впрямь был Жак-Луи Давид. Художник.

– Да, сударь? – в ту пору я о нем не слыхала. – А кто, позвольте спросить, несчастная жертва?

– МАРРАА!

Убитым оказался доктор Жан-Поль Марат. Тот самый неистовый доктор Марат, который каждый день призывал отправить на гильотину как можно больше народу, чтобы спасти нацию. Оголтелый Марат, который называл себя Яростью народа. Болезный доктор Марат – чей недуг, без сомнения, испортил его нрав, – который, сидя в комнатной ванне, должной унять зуд воспаленной кожи, получил несколько ударов хлебным ножом в левое легкое, аорту и левый желудочек сердца.

Нам надо было спешить, но все делать тщательно, дабы сохранить в целости ужасающее тело.

Мы оказались первыми у смертного одра Марата. Первыми из многих, пришедших после нас. Мы, Эдмон и я, стоя плечом к плечу, сделали гипсовые слепки. Одну лишь голову и фрагмент груди. Остальную часть тела лучше было не трогать. Черты лица Марата уже заострились, а глаза помутнели, как плоть устрицы. Когда мы сделали слепки, другие люди произвели вскрытие тела, ненужные органы равнодушно выбросили, но с другими частями обращались куда бережнее, завернув их во влажную ткань. Это была их работа: все эти люди, вооружившись уксусом, мышьяком и ртутной солью, иглами и нитками, готовили тело к государственным похоронам. Они изъяли его сердце, его настоящее сердце, и положили в порфировую урну. Мы забрали его голову и ее гипсовый слепок и унесли домой, получив приказ немедленно изготовить посмертную маску Марата и принести ее Давиду.

– Мы займемся этим вместе, Эдмон, – сказала я по дороге домой. – Все только вместе. Мне понадобится твоя помощь.

– Разумеется, – ответил он. – Я смогу.

Первым делом мы тщательно подмели пол в большой мастерской. Потом отдраили верстак и начистили инструменты. Выложили на верстак все, что потребуется для работы: мерные ложки, гипсовый порошок, мягкое мыло. И лишь когда все необходимые аксессуары были готовы к работе, мы положили на стол гипсовую форму.

И тут вошел Куртиус.

– Что это?

– Голова, – ответила я.

– Заказ? – спросил он, потрясенный. – Это на заказ?

– Да, сударь, это небольшой заказ.

– Нет, довольно с нас. Мастерская закрыта.

– Мы должны, сударь. Нам приказали.

– И кто это?

– Его убили недавно.

– Довольно смертей. Теперь только жизнь! Я хочу, чтобы у нас были только живые. Мы не можем прикасаться к смерти. Она может распространиться, как инфекция!

С трясущимися руками он передал мне ключ от буфета с запасом воска.

– Вот возьми. Я этим больше не занимаюсь. Мне нужно вернуться. Не будите Шарлотту. Она спит. И я должен вернуться к ней.

Нашу первую отливку посмертной гипсовой маски установили в окне квартиры Марата, откуда она взирала на сотни скорбящих людей.

– Дааа! Даааа! – сказал Давид, когда я принесла ему голову. – Велиики падриоот!

Великий патриот – это он меня так назвал.

Через два дня мы смогли заменить посмертную маску на бюст убитого деятеля. Давид попросил нас изготовить из воска ростовую скульптуру Марата для публичного показа. Реальное тело быстро разлагалось на летней жаре, а грандиозные похороны еще не были подготовлены.

– Все теело полношттю, торопиитеш, прошшу торопиитеш!

Мы спешно вернулись домой и тут же принялись за работу. Восковой Марат получился у нас состоящим из двенадцати фрагментов. В тех случаях, когда мы не могли получить слепок реальной части его тела – груди, плеч, шеи и головы, – нам пришлось реконструировать их из глины, полагаясь на мои заметки и на мерки, снятые Эдмоном на месте. Нам нужно было приладить посмертную маску к глиняному телу, затем изготовить новые формы всего тела, и уже с помощью этих форм отлить восковую фигуру целиком. Мы добавили красители в азиатский воск, аккуратно сделав смесь на водяной бане, разогрев ее до нужной температуры и потом медленно залив ее в гипсовые формы. После чего мы вынули восковые отливки и, соединив их, нанесли краской крошечные болячки, а из восковых хлопьев изготовили имитацию лопнувших прыщей.

– Вы очень шумите! – посетовал Куртиус.

Но мы, целиком поглощенные работой, едва произнесли два слова за все время.

На третий день после смерти Марата, пятнадцатого июля, когда я пришла к Давиду отчитаться об успехах, тело покойника уже позеленело. На пятый день изнуряющий зной спал, сменившись проливным дождем, и убившую его женщину казнили. На шестой день тело доктора Жана-Поля Марата наконец увезли из квартиры и, положив на траурное ложе, выставили в церкви Кордельеров. Тело было размещено так, чтобы видна была смертельная рана. Людей подпускали близко к ложу, и они могли взглянуть на тело, которое постоянно обрызгивали духами. Зрители пребывали в благоговейном молчании. На седьмой день наш восковой Марат был готов, и его привезли в Конвент. Наш Марат был изображен в предсмертный миг: сидящий в комнатной ванне, с ножом в сердце, – он казался олицетворением застывшей муки. Можно было вытянуть руку и дотронуться до него. Этот Марат не смердел, не разлагался, он был свеж и даже слегка сиял. Он должен был оставаться там до того момента, как Давид завершит свое огромное полотно, изображавшее мертвого в ванне, мученика, святого, бога.

– Блаадрюю вашш, гражжданэ! – прошепелявил он, орошая слезами свою искалеченную щеку.

Люди мечтали взять что-нибудь на память об убитом. Но что бы это могло быть? Они видели в окне его посмертную маску. Где бы достать такую?

И сами того не желая, мы стали основным изготовителем изваяний Марата.

Назад: Глава шестидесятая

Дальше: Глава шестьдесят вторая