Глава тридцать седьмая

О женщинах, горизонтальных и перпендикулярных

Все больше людей во дворце замечали благодетельное влияние Елизаветы на простой народ. В то же время старая мадам Мако все чаще оставалась в постели, ссылаясь на многочисленные болезни, не мешавшие ей, впрочем, поглощать столь ею любимые миндальные пирожные. Однажды мы с Елизаветой навестили старую даму в ее затхлых покоях в третьем этаже. Она поприветствовала принцессу, назвав ее «мое чудесное преданное дитя», и поблагодарила за то, что та не забывает «старого друга», но мне не сказала ни слова. Когда же Елизавета поинтересовалась, где у нее болит, та сконфузилась и толком не смогла объяснить.

– Везде болит! – только и ответила она, причем весьма запальчиво. Елизавета записала ее слова в реестр, а потом мы вылепили из воска миниатюрную мадам Мако и оставили ее в часовне рядом с прочими дарами. После чего вернулись к Мако, так как Елизавета пожелала сообщить ей об этом благодеянии, но старая дама лишь стонала в постели, повернувшись к нам спиной.

– Болезнь, – заявила она, – не знает правил приличия.

В то лето Елизавета обрела почти полную свободу. Тирания Мако подходила к концу. Все последние недели она шмыгала носом и потела, неизменно обещая вернуться на службу, но постель обладала для нее слишком притягательной силой. Тяжелый матрас взял тело старой дамы в гостеприимные объятья, служа надежной опорой ее дряхлым костям, и она уже не мыслила себе жизни без него. Матрас вбирал, впитывал ее в себя – точно так же, уверена, он поглощал жир из ее дряхлого тела, так что когда старая дама совсем разболелась, матрас заметно поздоровел, раздавшись вширь и став пухлее. Этот хищный матрас, точно гигантская пиявка, высасывал из старой дамы жизнь. В отсутствие Мако, покуда та постепенно сдавалась на милость матрасу, мы продолжали выезжать с визитами за пределы дворца, после чего изготавливали все больше и больше даров для местной церкви. Как-то испросив дозволения войти в бедняцкую хижину, мы получили отказ у жившего там противного юноши.

– Верно, ему стыдно, – предположила Елизавета. – Вот в чем причина.

– А может быть, – предположила я, – ему просто не хочется видеть нас у себя.

– Не хочется? Отчего же? Чем мы ему не угодили?

– Это его дом. Он там хозяин.

– Дом принадлежит моему брату.

– Неужели?

– Несомненно.

– Тогда твоему брату следует его отремонтировать.

– Моему брату надо заботиться о всей стране. Я езжу в деревню. Ты ничего в этом не смыслишь. Это не твое дело.

Она была весьма раздражена. Ей всегда с трудом удавалось найти наилучший способ отреагировать на увиденное. Обнаруживалось так много противоречий между тем, что она слышала от других, и тем, что видела собственными глазами, что ей приходилось двигаться по жизни ощупью, не полагаясь на свое положение или знание. Она была девушкой, стремящейся найти место в жизни на свой страх и риск. Да мы обе были такими.

В наших отважных поисках недужных и увечных мы нашли во дворце, помимо мадам Мако, еще одного пациента. Однажды днем Елизавета сама открыла дверцы моего буфета:

– Де Ламбаль! Идем быстрее, сердце мое! Де Ламбаль снова упала в обморок!

– Иду! А кто такая де Ламбаль?

– О, да ты никого не знаешь, что ли! Это милая дама, но очень хрупкая. Ее муж умер молодым, и она с тех пор постоянно падает в обморок. Однажды она лишилась чувств, унюхав запах фиалок. А в другой раз, можешь себе представить, увидев омара на картине! А когда Антуанетта пожаловалась на головную боль, она тут же лишилась чувств, наверное, из сострадания к Антуанетте. То есть она падает в обморок по любому поводу. Разве это не ужасно?

– А королева будет с ней, как думаете?

– Конечно, будет. Ламбаль ее фаворитка. Бедняжка…

Лишившуюся чувств даму мы нашли в одном из дворцовых салонов – все еще в глубоком забытьи. Придворные дамы окружили ее, бледную, лежащую в нелепой позе, о чем-то перешептываясь. Я огляделась.

– А где королева, мадам Елизавета? Какая из них королева?

– Королева, сердце мое? О, я нигде не вижу королеву.

Стая врачей хлопотала вокруг обмякшего тела: бедняжке уже пустили кровь. Мы с Елизаветой медленно протискивались вперед, а когда один из врачей отошел в сторону, быстро заняли его место. Дама была, безусловно, жива, ее плоская грудь вздымалась и опускалась. Я нагнулась, чтобы получше ее рассмотреть. Это была приближенная королевы. Я увидела кровь Марии-Терезы де Ламбаль в небольшом фарфоровом сосуде, в который заглядывал врач.

– Где таится ее недуг? – спросила у него Елизавета.

– В нервах, мадам. Ее нервы очень легко возбудимы.

– Благодарю вас, – ответила Елизавета и поспешила прочь. – Теперь мы все знаем.

– Прошу прощения, – прошептала я, обратившись к врачу, – а королева скоро появится?

– Королева? Что вам за дело?

– Я с мадам Елизаветой, и ее юное высочество просило узнать, – соврала я.

– Королева желала остаться, – ответил врач, – но я не мог ей этого позволить. У несчастной дамы случились судороги, а судороги, как известно, провоцируют выкидыши, поэтому королева, будучи в известном положении, немедленно была уведена.

– Давно?

– Минут пять назад.

– Всего пять минут!

– Пойдем, сердце мое! – позвала меня Елизавета.

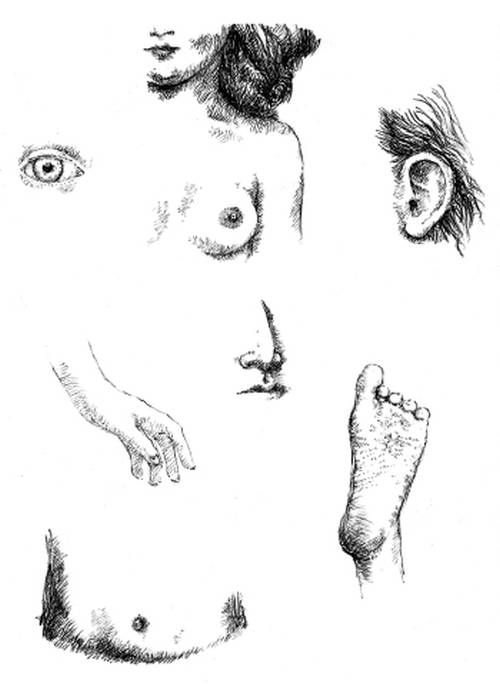

Мы вылепили восковой мозг для мадам де Ламбаль, которая после этого довольно быстро пришла в себя. Когда мы оставались наедине, Елизавета спрашивала меня про мужчин и их тела. Я рассказывала ей все, что знала, и делала для нее муляжи, чтобы она лучше понимала предмет, кроме того, из библиотеки были принесены анатомические атласы для наглядности. Я снова вспомнила Эдмона, хотя его тело представлялось мне слишком далеким и безжизненным, как кусок холста. Наверное, я очень чувствительная, говорила я себе; так уж я была воспитана, мне нужно попытаться пережить боль. Как-то мы отправились посмотреть на кобеля и суку, помещенных вместе в один загон, но увиденное зрелище совсем не понравилось Елизавете, да и у меня это вызвало неприятие и раздражение. Тем не менее, по словам принцессы, ей надо было готовиться к бракосочетанию, которое, как она всегда уверяла меня, состоится очень скоро.

– А ты выйдешь замуж, сердце мое? – спросила она.

– Нет, мадам, я очень в этом сомневаюсь.

– Да я и не думала. Я просто так спросила, из вежливости. Когда я выйду замуж, я за тобой пошлю. Ты ведь всегда будешь при мне.

Она попросила меня нарисовать для нее пару мужских губ, чтобы она могла практиковаться их целовать.

– Нет, – сказала я, – не так. Вы все делаете неправильно. Вы клюете, мадам. Вы разве раньше не целовали никого?

– Ну, конечно, а как же! Ну, нет… не так. А ты?

– Я, можно сказать, да, целовала.

– О, сердце мое! Это правда? Кого-то вроде тебя?

– Да. Я вас научу.

Губы для практических занятий

Я поцеловала ее.

– Ты меня поцеловала!

– В учебных целях!

– Очень хорошо!

Я поцеловала ее еще раз, крепче.

Губы мадам Елизаветы

– Вот как это делается!

– Ты уверена?

– Более чем уверена.

– Это ужасно!

– Нет-нет, ничего подобного.

– Тогда давай попробуем еще раз.

И мы попробовали. И потом, как только подворачивался удобный случай, мы практиковались снова и снова – за плотно закрытыми дверями. А иногда, кроме того, мы нежно указывали и поглаживали то или иное место на наших телах, где располагались наши органы.

– Покажите мне, мадам, где у меня сердце. Дотроньтесь!

– Покажи мне, сердце мое, где у меня легкие, а где чрево.

Это было королевское тело, и я, практически ее близнец, находила радость в том, что могла до него дотрагиваться. И наши сердца, сердца двух маленьких женщин, когда мы оставались наедине, наигрывали друг другу одну и ту же мелодию.

Настал день, когда мадам Мако наконец нашли бездыханной на ее вспучившемся матрасе. И уже после того, как покойницу унесли, матрас, казалось, продолжал какое-то время пульсировать в такт ее сердцебиению, пока в конце концов не ужался и не обмяк, лишившись одутловатости и вновь обретя нормальный вид, после чего его сожгли на заднем дворе.

И из лета, прошедшего под знаком неизлечимой болезни мадам Мако, мы вступили в ужасающую осень мадам Гемене. Гемене-розга, Гемене-зануда, Гемене – вестница несчастий, почти лишенная подбородка – и отсутствие подбородка, вероятно, объясняло ее свирепый нрав, отчего злобная гримаса никогда не слезала с ее лица, придирки никогда не истощались, а взгляд всегда оставался осуждающим. Тут уж нам было не до приятных забав. Елизавете пришла пора стать женщиной, и этот процесс, как сразу выяснилось, обещал быть болезненным. Игрушки – на выброс! Скакалки, мячики, левретки и карликовые лошадки – отныне все оказалось под запретом.

– Держи спину прямо! Сиди прямо! – таков был девиз тех осенних дней. Глупышке-Бомбе запретили появляться в апартаментах принцессы. Елизавета, застигнутая за перешептыванием с ней за дверью, выслушала целую лекцию о недопустимости подобного поведения. С вечно ухмыляющейся Яростью отныне дозволялось видеться лишь раз в неделю. Флегматичная Фурия могла оставаться при условии, что хранила молчание, да так оно и было: ведь именно в этом заключалась ее роль – всегда молчать. Мой конкурент, гипсовый Иисус Христос, вынимался из коробки и почти все время оставался на виду. Когда же Елизавета выходила из себя, а поначалу это происходило довольно часто, Гемене дозволяла ей стучать ногой по полу и пинать предметы мебели, но саму даму без подбородка бить запрещалось. Эта розга в женском обличье распахивала окна пошире и предлагала принцессе высунуться наружу и звать на помощь, но никто никогда не приходил ей на выручку. Елизавета, с распухшим от гнева лицом и несчастным выражением глаз, не имела иного выбора кроме как притихнуть. Однажды, когда она куснула Гемене, та отвесила ей шлепок.

– Я же принцесса! – вскричала Елизавета.

– Ну так и ведите себя соответственно!

Гемене вытряхнула из Елизаветы всю ее жизнерадостность и заменила привычкой сидеть с прямой спиной и держать язык за зубами. И очень скоро Елизавета уже с трудом могла поддерживать беседу, боясь получить очередное замечание. Запертая в буфете и все реже вызываемая оттуда, я как-то приноровилась к новым строгостям той осени, всегда одетая в чистое платье и всегда отвешивая низкий реверанс при виде Гемене, и мне позволили остаться при Елизавете, хотя мы с принцессой долго опасались, как бы меня не отослали домой. В те осенние дни ее последних протестов и в течение зимы ее смирения Елизавета ни на минуту не оставалась одна. Около нее всегда кто-то сидел, делая замечания по поводу манеры держать чашку, привычки много есть и осанки. Но временами, если я соблюдала осторожность, мне удавалось подержать ее за руку или торопливо запечатлеть на ее щеке мимолетный поцелуй, пока мы были в скульптурной мастерской. Я все повторяла, что никуда от нее не уеду, ведь я ее приближенная, ее второе тело. И в доказательство этого я обнаружила свое имя напечатанным в новом издании «Альманаха», в самом низу списка ее учителей и наставников:

М-м ле Ру, библиотекарь мадам Елизаветы

М-ль Пайан, чтица

М-м Симон, мастерица игры на клавесине

М-м Бойи, мастерица игры на арфе

М-ль Гросхольц, мастерица по воску

Эту страницу я изучила особенно тщательно. В минуты одиночества я читала ее себе вслух. А вскоре после того, как появилась эта книга, мне наконец выпала возможность оказаться рядом с королевой.

Назад: Глава тридцать шестая

Дальше: Глава тридцать восьмая