Глава одиннадцатая

События принимают ужасный оборот

В прошлой жизни у Куртиуса не было женщин. Его матушка умерла при родах, и его появление на свет совпало с ее уходом. Но вот появилась женщина, которая весьма шокировала его своим присутствием. Очень быстро он позволил ей принимать за себя решения. Он стоял по стойке смирно, пока она смахивала крошки с его сюртука.

При этом известность Куртиуса росла. Его мастерская стала самой главной комнатой в доме. Люди приходили, и их встречали приветливо, с ними вступали в беседу, и всегда вокруг них крутился улыбающийся Мерсье. Мастерская, где обретался Куртиус с воском, купалась в ярких цветах. Только в этой небольшой части дома можно было почувствовать себя счастливым. И кто бы мог устоять перед обаянием этого помещения? Только не вдова: она постоянно заходила в ателье, наблюдала за работой Куртиуса, изучала его приемы, иногда подносила ему стакан вина, хотя он ее и не просил, и, садясь рядом с ним, смотрела, как под его руками возникают восковые головы. После ее ухода я замечала, что в ателье частенько оставались ее волосы. Мне эти волосы представлялись шпионами, поэтому, находя их, я всегда хватала их и сжигала в печке.

Мы с вдовой сражались за Куртиуса. Ей требовалось его безраздельное внимание, а я ей мешала, и она мечтала от меня избавиться. Временами, приходя в мастерскую из кухни, я обнаруживала, что, пользуясь моим отсутствием, вдова располагалась там. Скоро она начала угощать вином клиентов Куртиуса. Чуть позже помимо вина клиентам стали предлагаться и легкие закуски. Куртиус ничего не предпринимал, чтобы ей воспрепятствовать. Ему все это чрезвычайно льстило – хуже того, он даже рассыпался перед вдовой в благодарностях, а крошки со стола падали на пол и хрустели под ногами, и мне потом приходилось отскребать их от половиц ногтем или кончиком ножа. Но неприятнее всего мне была она сама, эта женщина в неизменном вдовьем трауре, с ее запахом, с падающими на пол волосинками, с ее отвратительными замашками – меня бесило, как она причмокивала губами или как, заходя в ателье без приглашения и усаживаясь на стул, разглаживала ладонями платье на коленях. Ну и женщина. Поначалу она сидела молча и наблюдала за работой Куртиуса, разглядывала восковые бюсты на полках. А потом внезапно перешла в наступление. Однажды днем после обеда вдова вдруг поднялась со стула и вышла. И вскоре вернулась с сюртуком из своего магазина. Она расправила сюртук, потрясла им перед глазами Куртиуса и кивнула на недавно изготовленный бюст торговца свечами. Куртиус, побледнев от ужаса, ничего не сказал. Тогда она схватила бюст и принялась напяливать на него сюртук. Бюст был полый внутри, и в эту полость она засунула фалды сюртука – ту его часть, которую необязательно было демонстрировать. Потом расправила сюртук на бюсте, и его плечи даже слегка приподнялись, будто сюртук набросили на плечи человеку. Восковой свечник был одет.

Наступило молчание.

Куртиус сгорбился, и я подумала, что он сейчас упадет лицом вниз. Но он сложил длинные руки на груди и, ни слова не говоря, слегка сдвинул пальцы, раздвинул и снова сдвинул. Непосвященный мог бы принять этот его жест за попытку незаметно сдавить пальцами досадную мелочь – муху, или лягушку, или улитку, или шею котенка, но на самом деле это он так аплодировал.

Взгляните на человека без одежды – и вы не разберете, кто он, из какой эпохи, великий это человек или самый обыкновенный. За сотни лет человеческое тело мало изменилось, и во что бы его ни обрядили, под одеждой все тела выглядят одинаково. Но стоит вам надеть на тело одежду, вы сразу определяете его место и время. У Куртиуса одетый бюст вызвал улыбку. Когда он улыбался, люди обычно отворачивались. Потому что его улыбка производила довольно пугающий эффект: слишком широкая – до ушей – улыбка, обнажавшая плохие зубы с зияющими брешами между ними, была ни на что не похожа. Многие люди смотрят на чужие улыбки, чтобы по их примеру научиться улыбаться так же, но улыбка Куртиуса возникла сама собой, ведь он жил на Вельзерштрассе в одиночестве и ему приходилось упражняться в улыбке только перед восковыми муляжами внутренних органов. И как же отреагировала вдова на это зрелище? Она взглянула на его улыбку, не отвернулась и, сделав свой вывод, удовлетворенно кивнула. И протянула Куртиусу руку. Мол, плати.

И он ей заплатил.

Но это было только начало. Мало того, что в мастерской с нами постоянно обреталась эта женщина, так еще ее сынок поставил стул в углу и стал там восседать каждый день. Куртиус ничего не сказал. Сидя в углу, Эдмон вынимал из кармана разные пуговицы и молча их изучал с обеих сторон, потом выстраивал в линию на ляжке, и все это он проделывал с пресным, не меняющим выражения лицом.

– Не трогай тут ничего! – наказала я мальчишке, хотя он ни слова не знал на моем иностранном языке. – Ему нельзя тут ничего трогать, сударь, скажите ему!

– Да он же просто сидит, Мари!

– У него что, своих дел нет?

– Разожги огонь, будь добра.

– А как сказать «Не трогай!» по-французски?

Куртиус произнес, и я повторила это многократно, чтобы запомнить. И всякий раз, поднимая глаза, я видела, что мальчик с бледным лицом сидит в своем углу, разложив пуговицы, и глядит на меня, а не на Куртиуса, и я опять говорила ему: «Не трогай!» Только когда к нам приходила его мать, я прекращала давать ему указания. Тем вечером, отправившись спать, я обнаружила нечто ужасное. Я оставила куклу Марту у себя в чулане, усадив на стул, и когда я вернулась, она лежала ничком. Марта, конечно, способна вытворять массу всяких штук, она верная и добродушная, но если уж я ее посадила, то она так и останется сидеть. Она ни за что не ляжет, а будет ждать, когда я сама ее уложу. Значит, кто-то заходил в мою комнатушку. Я не нашла волос ни на своей лежанке, ни на полу, из чего заключила, что приходила не вдова, а ее сын. Я крепко прижала Марту к себе. Потом разъяла ее на части, тщательно протерла каждую и снова соединила. Но то была лишь первая в серии катастроф.

Придя наутро в мастерскую, я столкнулась с Куртиусом в дверях. Я рассказала ему о случившемся, и он огорчился за меня, но напомнил, что совсем недавно меня наказали за точно такой же проступок, а еще что мы живем в доме вдовы Пико, где все комнаты – по сути ее собственные.

– Наши изделия очень хрупкие, – заметила я, – и есть люди, которые только и думают, как бы их потрогать.

Куртиус пробормотал что-то насчет того, как в Париже все отличается от Берна, и эти слова должны были бы меня встревожить, должны были бы заставить приготовиться к худшему. И это худшее наступило: Куртиус попросил меня стряпать не только для него, но и для вдовы и ее сына. Тут дверь в мастерскую распахнулась настежь – и я увидела вдову, которая все это время сидела внутри.

– Это неправильно, – увещевал меня Куртиус, – что столь достойная дама так много времени проводит на кухне. Ты видела ее руки? Они такие изящные, но все в синяках и порезах.

– Мне знакомы ее руки, – отрезала я. – Одна из них ударила меня по щеке.

– Но она мне их показывала. Они у нее и впрямь болят.

– Уж это точно, сударь мой.

– Честно говоря, я бы не прочь их вылепить. Она была ко мне добра, и я должен отплатить ей добротой. В Париже все так необычно, и она учит меня выбирать верные пути. Иногда мне нужна направляющая рука. Я ведь легко могу тут заплутать.

– Я стряпаю для вас, сударь. Я работаю на вас.

– Да, Мари, ты мне очень нужна, ты для меня просто благословение небес. Но раз уж ты стряпаешь для меня, для нас, приложи еще чуточку больше сил.

– Но я же ваша помощница.

– Это правда.

– А не ее!

– Но я прошу тебя. А то, что я прошу, тебе следует выполнять.

– Да, сударь мой!

– И не гляди на меня так грустно, никаких слез, ты не должна плакать, от этого у меня болит вот здесь, – и с этими словами он прижал ладонь к грудине, к грудной мышце.

– Да, сударь.

С тех пор я стала проводить меньше времени в мастерской, меньше времени с доктором Куртиусом, чего он вроде и не заметил, но чем меньше времени в мастерской проводила я, тем больше там просиживали мать и сын Пико. Вдова приносила туда свои выкройки, и Эдмон тоже занимался своими делами.

Как-то днем, находясь на кухне, я выбрала одно блюдо, очень красивое, покрытое глазурью, с голубым дельфтским узором – я его нарочно выбрала на полке, – подняла высоко над головой и… выпустила из пальцев. А им сказала: случайно вышло.

– Будь поосторожнее, – сказал Куртиус. Он терпеть не мог небрежного обращения с вещами.

– Можно я для вас что-нибудь нарисую, сударь? Что мне нарисовать?

– Сейчас не надо рисовать, Мари. Подмети осколки. Вдова сказала, что, если ты еще что-то разобьешь, тебя высекут.

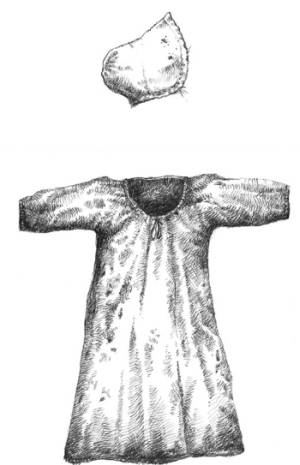

Я постепенно все больше превращалась в домашнюю прислугу. Как-то вдова приблизилась ко мне, строго сжав губы, обошла вокруг и с помощью своих пухлых пальцев и деревянной линейки сняла с меня мерки. Вскоре я узнала, зачем она это сделала: вдова достала старую одежду своей бывшей служанки Полетты, разрезала ее гигантскими портновскими ножницами по швам и потом, точно мясник, начала отсекать куски ткани, чтобы подогнать останки материала к моему телу. Мне предстояло ходить в колючем черном платье, а еще напялить на себя заношенный белый чепец, к которому прилипли сальные волосы с чужой головы. Вдова приказала мне переодеться. Я убежала к себе и закрыла дверь.

Когда я вышла, все в доме могли увидеть произошедшее со мной преображение в девочку-служанку. Вдова удовлетворенно кивнула – это было все равно что короткие аплодисменты Куртиуса. Эдмон поглядел на меня, но никак не проявил своих чувств.

– Вдова считает, что тебе повезло с этой одеждой, – заметил Куртиус. – Она очень ловко перешила ее для тебя. Поблагодари ее.

– Чем же мне повезло, сударь? Это платье колется. Можно я его сниму?

Нельзя. Ткань исколола мне всю кожу, оставив красные пятна на шее и плечах. Эта одежда была соткана из скорби: платье выкрасил черным вдовий траур. В нем мне трудно дышалось, и из-за него мне в голову лезли всякие меланхолические мысли. Я горестно думала, уж не своими ли волосами она сшивала обрезки искромсанной ткани, не суждена ли мне самой вдовья доля? Я пыталась дать понять своему хозяину, что все это неправильно, но когда он смотрел на меня, то видел только вдову Пико. Теперь для него весь город уместился в этой вдове.

Доктор Куртиус, из-за своей обездоленности и слепой благодарности утративший способность трезво мыслить, не смог понять всю глубину смысла моей метаморфозы. Он просто не заметил произошедшего перехода прав собственности, при котором имущество попало из одних рук в другие. Меня сделали домашней прислугой, вынужденной учить слова, которыми пользуются служанки, и этот словарь был убог и ограничен, но Куртиус ничего не предпринял, чтобы этому воспротивиться. У взрослых, как я тогда поняла, масса изъянов, они далеко не идеальны, даже при том, что они прожили дольше, даже при том, что они ставят себя в пример детям. Они крупнее, это не подлежит сомнению, а размер имеет незаслуженный авторитет. Но они легко подвержены внешнему влиянию, их легко склонить в любую сторону.

К тому моменту он уже был полностью ею побежден. Волоски с головы вдовы, думала я, какая-то ее частица проникла в его легкие. Лестью она заставила его смыть с себя грязь, убедив, что он грязен, заставила его надеть на себя новую одежду, а старую сожгла. О, как он оглаживал эти свои новые покровы? Она заставила его чисто выбриться и срезать с головы волосы под корень, а потом напялила на него парик. Она делала его внешность приемлемой – в своих глазах. И как же мой бедный хозяин реагировал на эти посягательства? Я подглядывала за ним в его комнате – с бритым черепом, он ежился, облачившись в новые подштанники, он удерживал свой парик на кончиках пальцев и приговаривал, не без гордости: «Я теперь узнаю вас где угодно. Вы – завитой парик с косой доктора Куртиуса!»

В этом новом парике его можно было принять за кого угодно – за парижанина. А по мне, так настоящего Куртиуса полностью вынули из его тела.

Вдова теперь помыкала Куртиусом точно так же, как раньше им помыкал хирург Гофман. Но только хирург дозволял ему куда больше свободы, он никогда не раздевал его, не брил. А он все одаривал вдову улыбками, бедняга. Мои занятия с Куртиусом происходили все реже, а потом и вовсе прекратились. Раньше, когда я просила его рассказать мне про человеческое тело, он усаживал меня рядом и подробно все объяснял. А теперь он лишь приговаривал:

– Потом, Мари, потом.

– Можно я порисую? – спрашивала я.

– Нет времени, – отвечал он.

А если я рисовала и просила его посмотреть мои рисунки, он говорил:

– Мари, ты очень шумишь, а вдова, ты же видишь, дремлет в кресле, прошу тебя, не разбуди ее!

Поэтому я украдкой брала бумагу в комнате у вдовы – это были большие пожелтевшие листы, которыми она не пользовалась, – и упражнялась в рисовании самостоятельно. Я нашла у нее и карандаши и тоже забрала их себе. Я рисовала каждый день без устали. Я вспоминала все, что видела за день, что отложилось у меня в памяти, и по ночам переносила все это на бумагу. Я не могла остановиться. Я рисовала все подряд. Каждый рисунок, каждая подпись к нему были маленьким доказательством моего существования.

Доктор Куртиус частенько выходил в город с вдовой, которая увлеченно показывала ему Париж, а для меня Париж исчерпывался домом покойного портного, рынком поблизости, колодцем да прачками, приходившими к нам раз в месяц. Однажды, возвращаясь с рынка, я заметила в сточной канаве серый холмик, вроде кучи мусора, но подойдя ближе, увидала торчащие волосы. Это была голова, женская голова, серая, опрокинутая в слякоть, – мертвое тело лежало на улице, а люди шли мимо и не обращали на труп ни малейшего внимания. Женщина без признаков жизни, упавшая и никому не интересная, женщина неопределенного возраста, которая совсем еще недавно наряжалась и ходила среди нас. Это Париж, подумала я. Мертвые люди лежат на улицах, и никому нет до них дела. Эта мысль погнала меня к дому.

Я заменила мертвую женщину мертвой крысой

В следующий раз, когда я шла той же дорогой, тело уже убрали, но осталась жуткая темная вмятина там, где оно лежало. Как в Париже принято? Есть тут вообще какие-то правила? В те редкие разы, когда к нам заходил месье Мерсье и заговаривал со мной, я получала от него некоторые разъяснения о парижских нравах.

– Я очень люблю Париж, – признался мне месье Мерсье, – но, сказать по правде, Крошка, он меня жутко пугает. Он разрастается и становится чересчур большим, и его рост не остановить.

Во всякий его приход я просила рассказывать мне, где он был, что видел, и он охотно рассказывал. Я его внимательно слушала и воображала себя на парижских улицах. И видя, что я так сосредоточенно его слушаю, Мерсье проводил со мной больше времени, и пока мы сидели в кухне, описывал наши долгие прогулки. Я брала его за руку, закрывала глаза – и мы бродили по Парижу вместе.

Назад: Глава десятая

Дальше: Глава двенадцатая