Глава 4

Утрата независимости

В это море

всем нам выйти придется,

всем нам, кто насыщался

земными плодами(II 14)

Что происходит, когда ничего не происходит?

Достаточно нескольких микрограммов ЛСД, чтобы наше восприятие времени исказилось самым невероятным и магическим образом. “Навсегда – это на сколько?” – спрашивает Алиса. “Иногда всего лишь на секунду”, – отвечает Белый Кролик. Мы порой видим сны, которые длятся мгновения, а нам все кажется замороженным на века. В наших личных переживаниях время весьма растяжимо. Часы пролетают как минуты, а то вдруг минуты застывают на столетия. С одной стороны, во времени всему свой срок: Пасха следует за Великим постом, а Великий пост наступает после Рождества; Рамадан открывается Хилалом и завершается Ид аль-Фитром. С другой стороны, любой мистический опыт, вроде освящения даров, выкидывает просветленных из хода времени, дает им соприкоснуться с вечностью. Пока Эйнштейн нам не сказал, что это не так, какой дьявол вбил нам в мозги, что время всегда должно протекать с одной и той же скоростью? Конечно же, это не наш непосредственный опыт переживания длительности дал нам идею, что время всегда и везде бежит с одинаковой скоростью. Откуда же мы это взяли?

Многие века мы делим время на дни. Латинское tempus происходит от индоевропейского корня di или dai, означающего divido – “делить”. Многие века мы делим дни на часы. Но очень долго летом у нас часы были длиннее, чем зимой, потому что 12 часов покрывали все время от восхода до заката и восход приходился на шестой час независимо от времени года, как мы узнаем из Евангелия от Матфея, из притчи о виноградарях, призванных на работу в разное время дня. Как мы говорим сегодня, летом проходит больше времени от восхода до заката, чем зимой, поэтому в те времена летом часы были долгими, а зимой – короткими.

Солнечные, песочные и водяные часы существовали еще в Античности по обеим сторонам Средиземного моря и в Китае, но никогда не играли такой организующей роли, какую часы играют в нашей жизни сейчас. Только примерно в XIII веке жизнь в Западной Европе начала выстраиваться по показаниям механических часов. В городах и селах строили церкви, а при них – колокольни. Часы на колокольнях задавали ритм всему общественному функционированию. Начиналась эра времени, размеренного часами.

Мало-помалу время выскользнуло из рук ангелов, и его подхватили математики. Это хорошо видно по Страсбургскому собору, где два гномона установлены с интервалом в несколько веков: один из них поддерживает ангел (солнечные часы XIII века), а другой – математик (солнечные часы конца XV века).

Польза часов в том, что они всем показывают одно и то же время. Но эта идея гораздо более современная, чем мы могли себе представить. На протяжении веков, путешествуя верхом, пешком или в карете, путник не видел никакой надобности синхронизировать часы в разных посещаемых им местах. У него был отличный мотив никогда этого не делать: полдень – это по определению тот момент, когда солнце достигает своей высшей точки на небосводе. Солнечные часы в любом городе или деревушке давали каждому возможность определять момент наступления полудня и соразмерять свою жизнь с часами на колокольне, всем хорошо видной. Солнце отмечало момент полудня в разное время в Лечче, Венеции, Флоренции или Турине, потому что оно движется по небосклону с востока на запад. Полдень наступает сперва в Венеции и лишь заметно позже в Турине, и часы в Венеции на протяжении веков на добрых полчаса опережали часы в Турине. У всякой деревушки был свой “особенный час”. Часы парижского вокзала показывали собственное время, несколько отстающее от всего остального города, в знак уважения к путешественникам.

В XIX веке появился телеграф, поезда стали двигаться значительно быстрее и превратились в самое обычное дело, отчего проблема синхронизации часов в разных городах приобрела особую важность. Трудно организовать нормальное движение поездов, если на каждой станции часы идут по-своему. Соединенные Штаты стали первой страной, предпринявшей стандартизацию времени. Поначалу решено было ввести единое универсальное время для всей страны. Сказать, например, что “12 часов” – это момент полудня в Лондоне, и тогда полдень придется на 12.00 в Лондоне и примерно на 18.00 в Нью-Йорке. Предложение не понравилось, потому что люди привыкли жить по местному времени. Компромисс нашелся в 1883 году: он состоял в том, чтобы поделить страну на “часовые пояса”, стандартизировав время только внутри каждого пояса. Таким образом, максимальное расхождение между двенадцатью часами на часах и местным полуднем не превышало тридцати минут. Мало-помалу этот метод приняли и во всем мире, оставалось только синхронизировать часы разных городов.

Возможно, отнюдь не напрасно молодой Эйнштейн, прежде чем стал сотрудником университета, поработал в швейцарском патентном бюро, где занимался, в частности, именно патентами изобретений, связанных с синхронизацией часов железнодорожных станций! Вероятно, именно тогда ему в голову и пришла мысль, что задача синхронизации часов может оказаться в конечном счете неразрешимой.

Другими словами, прошло всего несколько лет с того момента, когда люди согласились, что надо синхронизировать часы, до того момента, когда Эйнштейн провозгласил, что такую синхронизацию невозможно произвести точно.

До появления часов, на протяжении тысячелетий, единственной регулярной мерой времени человечеству служила смена дня и ночи. Ритму смены дня и ночи подчинены также жизни животных и растений. Суточные ритмы мы находим повсюду в мире живого. Они принципиально важны для жизни, и я подозреваю, что именно они сыграли ключевую роль в ее зарождении: чтобы привести в действие механизм, нужно какое-то колебание. В живых организмах мы находим часы самых разных типов: молекулярные, нейронные, химические, гормональные – и все они более или менее согласованы друг с другом. Именно химические механизмы отбивают 24-часовой ритм в элементарной биохимии каждой отдельной клетки.

В суточном ритме – элементарный источник всех наших представлений о времени: за ночью следует день, за днем следует ночь. Мы считаем удары этих гигантских часов – считаем дни. В античном человеческом сознании счет времени – это прежде всего счет дней.

Кроме дней, мы считаем также годы, зимы и лета, лунные циклы, качания маятника, считаем, сколько раз перевернули песочные часы. Это то, как мы традиционно думаем о времени: надо посчитать, как нечто изменилось.

Аристотель первым, насколько нам известно, озадачился проблемой времени и пришел к заключению: время – это мера изменения. Вещи непрерывно изменяются, и мы называем временем меру, то есть возможность исчислить эти изменения.

У Аристотеля была весьма основательная идея: время – это то, что мы подразумеваем, задавая вопрос “когда?”. “Спустя сколько времени ты вернешься?” означает “Когда ты вернешься?”. Ответ на вопрос “когда?” отсылает к чему-то происходящему в данный промежуток. “Я вернусь через три дня” подразумевает, что между отъездом и возвращением солнце совершит по небосклону ровно три полных оборота. Вот и все.

Но тогда если ничто не меняется, ничто не движется, то и время не идет?

Аристотель думал, что это так. Если ничто не изменяется, то время не идет, потому что время – это единственный способ, позволяющий нам найти свое место по отношению к изменяющимся вокруг вещам, прежде всего – по отношению к счету дней. Время – это мера изменения. Если ничто не меняется, то и времени нет.

А время, которое я слышу бегущим в тишине? “…И если даже темно и мы не испытываем никакого воздействия на тело, – пишет Аристотель в “Физике”, – а какое-то движение происходит в душе, нам сразу же кажется, что вместе с тем протекает и какое-то время”. Другими словами, даже то время, которое мы ощущаем бегущим внутри себя, служит мерой какого-то движения – нашего внутреннего движения… Если ничто не движется, то нет и времени, потому что время – это след какого-то движения.

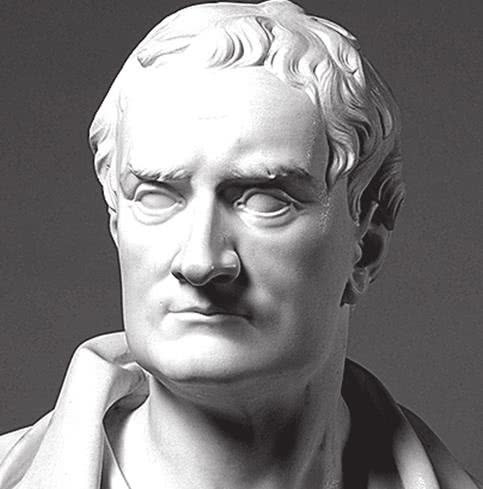

Ньютон же утверждал прямо противоположное.

В своем главном сочинении “Математические начала натуральной философии” он писал: “Я не даю определений времени, пространства, места и движения, ибо они составляют понятия общедоступные. Скажу, однако, что эти понятия обыкновенно постигаются не иначе как через их отношение к нашим чувствам. Отсюда происходят некоторые неправильные суждения, для устранения которых необходимо вышеприведенные понятия разделить на абсолютные и относительные, истинные и кажущиеся, математические и обыденные. […] Абсолютное, истинное математическое время само по себе и по самой своей сущности, без всякого отношения к чему-либо внешнему, протекает равномерно и иначе называется длительностью. […] Относительное, кажущееся или обыденное время есть или точная, или изменчивая, постигаемая чувствами, внешняя, совершаемая при посредстве какого-либо движения, мера продолжительности, употребляемая в обыденной жизни вместо истинного математического времени, как то: час, день, месяц, год”.

Иными словами, Ньютон признает, что существует то время, которое измеряется днями и движениями, время Аристотеля (относительное, кажущееся, обыденное). Но заявляет, что помимо него должно еще существовать и другое время – “истинное время”: оно течет само по себе, независимо от окружающих вещей и того, что с ними происходит. Если все эти вещи вдруг замерли бы недвижимы и даже все движения нашей души вдруг застыли, это время, как утверждает Ньютон, продолжало бы бежать, ничем не потревоженное, равное самому себе – истинное время. Отличное от описанного Аристотелем.

Истинное время, пишет Ньютон, недоступно чувствам непосредственно, мы знаем о нем только опосредованно – через вычисления. Это не то, что нам дает счет дней, “ибо естественные солнечные сутки, принимаемые при обыденном измерении времени за равные, на самом деле между собой неравны. Это неравенство и исправляется астрономами, чтобы при измерении движений небесных светил применять более правильное время”.

Кто прав? Аристотель или Ньютон? Два наиболее проницательных и глубоких испытателя природы, каких только знала человеческая история, предлагают два противоположных способа думать о времени. Два гиганта тянут нас в противоположные стороны.

Время – это всего лишь мера, определяемая изменением вещей? Или же, напротив, мы должны думать, что есть абсолютное время, которое бежит само по себе, независимо от вещей? Правильный вопрос таков: какой из этих двух способов мыслить время лучше помогает нам понимать мир? Какая из этих двух концептуальных схем работает лучше?

На протяжении нескольких веков разум, казалось, стоял на стороне Ньютона. Ньютоновская схема, основанная на независимости времени от вещей, позволила построить всю современную физику, функционирующую как нельзя лучше. В ней предполагается существование времени как сущности, изменяющейся равномерно и не подверженной возмущениям. Ньютон написал уравнения, описывающие, как вещи меняются со временем: они содержат букву t, от латинского tempus – “время”. На что указывает эта буква? На те “косые” часы, которые летом длиннее, а зимой короче? Нет, очевидно, что она указывает на время “абсолютное, истинное математическое”, которое, согласно Ньютону, бежит независимо от того, меняется ли что-то, движется ли.

Часы по Ньютону – это устройства, которые создаются в попытке, пусть даже неточной и несовершенной, следовать за этим равномерным и равным самому себе временем. Ньютон пишет, что это время – “абсолютное, истинное математическое” – недоступно чувствам. Его следует выводить, наблюдениями и вычислениями, из регулярности явлений. Время Ньютона – это не данные наших чувств, это элегантная конструкция ума. Если вам, уважаемый читатель, существование такого ньютоновского времени, независимого от вещей, кажется простым и естественным, то это потому, что вы знакомы с ним со школы. Потому что потихонечку мы все так начали думать о времени. Эта мысль стала частью нашей интуиции. Но существования времени, независимого от вещей и от их движения, что может сегодня показаться естественным, не было в интуиции Античности, эта идея не естественна для человечества. Это изобретение Ньютона.

Аристотель: Время – это мера изменения

Ньютон: Есть время, которое течет даже тогда, когда ничего не происходит

Большинство философов, на самом деле, плохо восприняли эту идею. Хорошо известна яростная реакция Лейбница, вставшего на защиту традиционных тезисов, согласно которым время – это только последовательность событий, а вовсе не какая-то автономная сущность. Легенда гласит, что Лейбниц, фамилия которого тогда писалась с буквой t (Leibnitz), выбросил ее оттуда, декларируя таким образом свое неверие в существование t – времени (tempus).

До Ньютона для всего человечества время служило способом, позволявшим считать перемену в вещах. До него никто не думал, что может существовать независимое от вещей время. Не принимайте свои интуитивные представления и соображения за естественные: очень часто это продукты интеллектуальной деятельности смелых мыслителей, живших до нас.

Но из этих двух гигантов, Аристотеля и Ньютона, в самом ли деле именно Ньютон был прав? Что в точности представляет собой время, которое появилось благодаря ему, в существовании которого он убедил весь мир, которое прекрасно живет в его уравнениях и не совпадает со временем, доступным нашим чувствам?

Чтобы разрешить спор этих двух гигантов, странным образом привести их к согласию, необходим был третий гигант. Но прежде чем мы обратимся к нему, сделаем краткое отступление о пространстве.

Что там, где нет ничего?

Обеим интерпретациям понятия времени (как меры отношения между “когда” одного события и “когда” другого, как полагал Аристотель, или как сущности, обладающей способностью “протекать” даже тогда, когда ничего не происходит, как утверждал Ньютон) можно найти аналоги и для пространства.

Время – это то, что мы подразумеваем, спрашивая “когда?”. А пространство – это то, что мы подразумеваем, когда спрашиваем “где?”. Если мы спрашиваем “Где находится Колизей?”, ответом должно быть “В Риме”. Если я вас спрашиваю “Где вы?”, вы можете ответить “У себя дома”. Ответить на вопрос, где что-то находится, – это значит указать, что оно находится внутри чего-то другого. Или рядом с чем-то другим. Если я говорю: “Я в Сахаре”, – вы представляете меня среди песков.

Аристотель был первым, кто начал с вниманием относиться к тем глубинам, которые подразумевает понятие “пространство”, или “место”, и дал ему точное определение: место, где находится нечто, – это то, что его окружает.

Как и в случае времени, Ньютон предложил думать о пространстве иначе. Он назвал “относительным, кажущимся и обыденным” пространство в определении Аристотеля – как перечисление того, что окружает данную вещь. Он назвал “абсолютным, истинным и математическим” пространство само по себе, которое существует даже там, где ничего нет.

Разница в определениях Аристотеля и Ньютона вопиюща. У Ньютона между двумя вещами может находиться даже “пустое пространство”. Для Аристотеля “пустое пространство” – абсурд, поскольку пространство – это не более чем порядок расположения вещей. Если нет вещей, нет их протяженности, нет соприкосновения между ними, то нет и пространства. Ньютон представлял себе вещи погруженными в некое “пространство”, которое продолжает существовать даже тогда, когда мы эти вещи оттуда изымаем. Для Аристотеля “пустое пространство” – бессмыслица, поскольку, если две вещи не касаются друг друга, значит, между ними есть что-то еще, и это “что-то” может быть только вещью, ведь “ничто” существовать не может.

На мой взгляд, оба этих способа рассуждать опираются на наш повседневный опыт, и я нахожу это крайне любопытным! Разница между ними существует из-за легчайшей и забавной случайности нашего мира: тонкости воздуха, присутствие которого мы едва-едва ощущаем. Мы можем сказать: я вижу стол, стул, перо и лампу, но между мной и столом ничего нет. А можем сказать, что там что-то есть: воздух. О воздухе мы говорим иногда так, словно это какая-то вещь, а иногда так, словно это ничто. Иногда – словно он есть, а иногда – словно его нет. Мы говорим “пустой стакан”, имея в виду, что он наполнен воздухом. И поэтому мы можем думать о мире вокруг себя как о “почти пустом”, в котором лишь тут и там разбросаны редкие предметы, а можем думать как о совершенно заполненном – воздухом. В конечном счете ни Аристотель, ни Ньютон не уходят в глубины метафизики: они просто пользуются этими двумя наивными интуитивными представлениями об окружающем мире, принимая воздух в расчет или заменяя его определением пространства.

Аристотель, как настоящий отличник, во всем старается быть точным и не называет стакан пустым, говоря, что он полон воздуха. И замечает при этом, что в нашем опыте никогда не бывает такого места, где бы “не было ничего, даже воздуха”. Ньютон, для которого эффективность конструируемой им схемы в описании движения тел важнее точности, думает об объекте, а не о воздухе. Воздух в целом, по всей видимости, не очень сильно влияет на движение падающего камня – и можно считать, что его нет.

Как и в случае со временем, идея “объемлющего” пространства Ньютона нам может казаться естественной, но на самом деле она совсем новая и вошла в обиход благодаря огромному влиянию Ньютона на историю человеческой мысли. То, что сегодня нам кажется интуитивным, – на деле продукт целенаправленной научной и философской работы в прошлом.

Ньютоновская идея пустого пространства, как кажется, получила подтверждение, когда Торричелли показал, что бутылку можно освободить от содержащегося в ней воздуха. Но очень быстро выяснилось, что внутри бутылки все равно остается много других физических сущностей – магнитные и электрические поля и нескончаемое кишение элементарных частиц. Существование совершенной пустоты, без каких-либо физических сущностей, лишь аморфного пространства, “абсолютного, истинного и математического”, остается блистательной теоретической идеей, положенной Ньютоном в основание его физической теории, но не опытным фактом. Гениальной гипотезой. Может быть, глубочайшим озарением одного из величайших ученых. Но соответствует ли оно истинной природе вещей? Существует ли пространство Ньютона в реальности? И если существует, действительно ли оно аморфно? И может ли существовать место, где нет ничего?

Этот вопрос – брат-близнец такого же вопроса о времени: существует ли время Ньютона, “абсолютное, истинное и математическое”, протекающее, когда ничего не происходит? И если существует, то это что-то иное, отличное от всего того, что существует в мире? Независимое?

Ответ на все эти вопросы складывается в результате неожиданного синтеза идей, со всей очевидностью чуждых обоим гигантам. Для этого нужно было, чтобы в танец включился и третий гигант.

Танец трех гигантов

Синтез времени Аристотеля и времени Ньютона – это бриллиант мысли Эйнштейна.

Ответ таков: да, время и пространство, которые, согласно ньютоновской интуиции, существуют в мире позади осязаемой материи, действительно существуют. Они реальны. Время и пространство – вполне реальные вещи. Только они не подразумевают существования какого-то абсолютного “ничто”, независимого от того, что происходит, отличного от всех субстанций, имеющихся в мире, как Ньютон себе это представлял. Мы можем вообразить себе грандиозный ньютоновский холст, на котором изображена история мира. Но этот холст сделан из того же материала, что и все остальное в этом мире, – из той же самой субстанции, из которой состоят камни, свет и воздух.

Эти субстанции, образующие ткань физической реальности мира, насколько мы можем ее понять сегодня, физики называют полями. У них иногда бывают экзотические добавки в названиях. Из “полей Дирака” состоят дома и звезды. Из поля, которое называют “электромагнитным”, соткана ткань света, именно оно заставляет крутиться электромоторы и поворачиваться к северу магнитную стрелку компаса. Но есть еще поле, называемое “гравитационным”, – ему мы обязаны всемирным тяготением, но, кроме того, оно и есть тот самый холст, на который нанесена вся картина ньютоновского мира. Часы – это механизмы, измеряющие его протяженность. Линейки – это те фрагменты материи, с помощью которых можно измерить другую составляющую той же самой протяженности.

Пространство-время – это гравитационное поле. И наоборот. Это нечто, существующее само по себе, как подсказала Ньютону его интуиция. В том числе и в отсутствие материи. Но эта сущность не отлична от всех остальных сущностей в мире, как думал Ньютон, это такое же поле, как и все остальное. Мир – больше, чем просто написанная маслом картина на холсте, мир – это суперпозиция холстов, наложенных слоями, и лишь один из них, подобный прочим, – гравитационное поле. Как и все прочие, он не абсолютен, не равномерен, не фиксирован, но подвержен наклонам, растяжениям и сжатиям. Взаимное влияние полей друг на друга описывается уравнениями. Пространство-время – одно из этих полей.

Гравитационное поле может быть гладким и ровным, как плоская поверхность, – именно такое и описал Ньютон. Если мы измеряем его линейкой, то обнаруживаем полное соответствие наших измерений геометрии Евклида, которую все изучали в средней школе. Но по полю могут также бежать волны – гравитационные волны. Где-то поле разрежается, а где-то сгущается.

Помните, в первой главе шла речь о замедлении часов вблизи масс? Они замедляются потому, что, в строгом смысле слова, там меньше гравитационное поле. Там меньше времени.

Холст, образуемый гравитационным полем, чем-то похож на эластичную ткань, способную растягиваться и сжиматься. Ее скручивания и растяжения предлагают наглядное объяснение гравитационного взаимодействия, падения тел и наилучшим образом описывают старую теорию всемирного тяготения Ньютона. Посмотрите еще раз на иллюстрацию к первой главе, поясняющую, как внизу время течет медленнее, чем на возвышенности, и представьте при этом, что бумага, на которую нанесено изображение, эластична, и пусть более протяженное время в горах – действительно более протяженное. У вас получится что-то вроде изображения на картинке ниже, где есть и пространство (высота – по вертикали), и время (по горизонтали). И теперь бóльшая протяженность времени в горах действительно соответствует его большей длительности.

Эта иллюстрация изображает именно то, что физики называют “искривлением” пространства-времени. Искривлено – потому что искажено: расстояния растягиваются и сжимаются, словно нанесенные на эластичную ткань. Поэтому и световые конусы предыдущей главы оказываются наклоненными.

Время, таким образом, сплетаясь как нить с нитью геометрии пространства, становится тканью общей сложной геометрии. В этом-то и заключался найденный Эйнштейном синтез идеи времени у Аристотеля с идеей времени у Ньютона. Единым взмахом Эйнштейн сделал правыми обоих. Ньютон прав в своей интуиции: кроме видимых вещей, которые движутся и изменяются, есть что-то еще, позади них. Истинное и математическое время Ньютона существует, это реальная сущность: гравитационное поле, эластичная ткань, пространство-время, нанесенное на нее. Но неправильно было бы думать, что это время ни от чего не зависит и течет равномерно, не подвергаясь никакому воздействию, само по себе.

Аристотель прав, говоря, что “когда” и “где” означают всего лишь взаиморасположение по отношению к чему-то другому. Но этим “другим” может быть и само поле, пространственно-временная сущность Эйнштейна. Потому что эта сущность так же динамична и конкретна, как и любая другая, по отношению к которой, по справедливому замечанию Аристотеля, мы только и можем определить месторасположение.

Все сказанное внутренне непротиворечиво, все прекрасно согласуется одно с другим, и уравнения Эйнштейна, которые описывают искривление пространства-времени и его воздействие на ход часов и на результаты измерений линейками, неизменно подтверждаются уже на протяжении века. Но в нашем понимании время лишилось еще одной своей важной части – независимости от всего остального мира.

Танец этих трех гигантов – Аристотеля, Ньютона и Эйнштейна – приводит нас к новому, гораздо более глубокому пониманию пространства и времени: существует еще одна структура реальности – гравитационное поле; оно не отделено от всей остальной физики, это вовсе не что-то вроде подмостков, на которых мир разыгрывается словно пьеса, это равноправный участник мирового танца, похожий на всех прочих. Взаимодействуя с другими участниками, он задает ритм, который мы измеряем линейками и часами, ритм, которому подчиняются все физические явления.

Но успех, как всегда, преходящ. Эйнштейн написал уравнения гравитационного поля в 1915 году, но сам же, уже в 1916-м, заметил, что сказанное не может быть последним словом – ведь существует еще и квантовая механика. У гравитационного поля, как у всего в природе, должны быть квантовые свойства.

Назад: Глава 3 В конце настоящего

Дальше: Глава 5 Кванты времени