Книга: Срок времени

Назад: Глава 11 Что возникает из особых свойств

Дальше: Глава 13 Источники времени

Глава 12

Аромат мадлен

Счастливец

и сам себе хозяин

есть тот, кто,

проживши каждый свой день,

промолвит смело:

“Этот день окончен;

пусть завтра боги затянут нам

черными тучами горизонт иль

сияние светлого утра устроят,

но не изменят печалей наших прошлых

и оставят, что б ни делали, память

нам о свершенном, что крепко впечатана

каждым часом”(iii 29)

Мы приходим к самим себе и к той роли, которую играем в природе времени. Прежде всего, что такое “мы”, человеческие существа? Сущности? Но мир строится не из сущностей, а из событий, сочетающихся друг с другом… Так что “я” – это что?

В буддистском тексте I века до нашей эры “Вопросы Милинды”, написанном на языке пали, монах Нагасена отвечает на вопросы царя Милинды, отрицая свое существование как сущности:

Мое имя Нагасена, государь. Нагасена – зовут меня сподвижники. Впрочем, это родители дают имя – Нагасена ли, Шурасена ли, Вирасена ли, Симхасена ли. Ведь это, государь, название, знак, обозначение, обиходное слово, это только имя – Нагасена, здесь не представлена личность.

Царь удивился такому крайнему суждению:

Но если, почтенный Нагасена, здесь не представлена личность, то кто же тогда вам, монахам, одежду, пропитание, приют, лекарства на случай болезни подает? Кто потребляет их? Кто нравственность блюдет? Кто прилежит созерцанию? Кто следует стезей, получает плоды, осуществляет покой? Кто живых убивает? Кто чужое ворует? Кто в похоти прелюбодействует? Кто ложь говорит? Кто пьянствует? Кто совершает пять тотчас воздаваемых деяний? Нет тогда хорошего, нет дурного, нет у хороших и дурных деяний ни совершителя, ни побудителя, нет у деяний праведных и неправедных ни плода, ни последствия.

Он стал утверждать, что у личности должно быть автономное существование, несводимое к ее составляющим:

Может, почтенный, волосы – Нагасена?– Нет, государь.– Волоски на теле – Нагасена?– Нет, государь.– Ногти, зубы, кожа, мышцы, жилы, кости, костный мозг, почки, сердце, печень, селезенка, пленки, легкие, кишечник, соединительная ткань, содержимое желудка, испражнения, желчь, слизь, гной, кровь, пот, жир, слезы, жировые выделения на коже, слюна, выделения из носа, суставная жидкость, моча, головной мозг – Нагасена?– Нет, государь.– Может, почтенный, образное – Нагасена?– Нет, государь.– Может, почтенный, ощущения – Нагасена?– Нет, государь.– Распознавание – Нагасена?– Нет, государь.– Слагаемые – Нагасена?– Нет, государь.– Сознание – Нагасена?– Нет, государь.– Так, может, почтенный, образное, ощущения, распознавание, слагаемые, сознание вместе – Нагасена?– Нет, государь.

Мудрый монах отвечает, что “Нагасена” не является ничем из перечисленного, и царь кажется победителем в споре: если Нагасена – ничто из перечисленного, то должно существовать что-то иное, и это иное и будет личностью Нагасены, которая, следовательно, существует.

Но мудрый монах оборачивает аргументацию царя против него же самого, спрашивая, где его колесница:

Скажи, государь, дышло – колесница?– Нет, почтенный.– Ось – колесница?– Нет, почтенный.– Колеса – колесница?– Нет, почтенный.– Кузов – колесница?– Нет, почтенный.– Поручни – колесница?– Нет, почтенный.– Ярмо – колесница?– Нет, почтенный.– Вожжи – колесница?– Нет, почтенный.– Стрекало – колесница?– Нет, почтенный.– Так, может, государь, дышло, ось, колеса, кузов, поручни, ярмо, вожжи, стрекало вместе – колесница?

Царь осторожно отвечает, что “колесница” – это имя, отношение между частями – колесами, осью, дышлом – в их способности совместно функционировать в отношении к нам, и поэтому нет сущности “колесница” за пределами этой связи и этих событий. Нагасена торжествует: так же как и “колесница”, имя “Нагасена” не означает ничего за пределами связей и событий…

Мы все только процессы, события, собранные и ограниченные во времени и в пространстве.

Но если всякий из нас не является индивидуальной сущностью, то что гарантирует нашу идентичность и нашу единственность? Благодаря чему я – это Карло, а мои волосы, мои ногти, мои ноги могут считаться моими частями, так же как и мои страхи и мои сны, а я сам могу считаться тем же Карло, что и вчера, и тем же Карло, кем буду завтра, который думает, страдает и чувствует?

Наша идентичность складывается из различных ингредиентов. Три из них особенно важны для наших рассуждений.

1. Первый заключается в том, что каждый из нас идентифицируется с какой-то точкой зрения на мир. Мир отражается нами посредством богатой гаммы существенных для нашего восприятия корреляций. Каждый из нас представляет собой сложный процесс отражения мира и переработки информации о нем в исключительно непосредственной и целостной манере.

2. Второй ингредиент нашей идентичности в точности совпадает с таковым для колесницы. При отражении мира мы, в сущности, организуем его: мы мыслим мир, кое-как перемалывая и перегруппировывая его непрерывной чередой процессов, более или менее равномерных и устойчивых, чтобы лучше взаимодействовать с ними. Мы группируем множество камней в сущность, которую называем Монбланом и мыслим чем-то единым. Мы проводим в мире линии, которые делят его на части, устанавливаем границы, приспосабливаясь к миру, разодранному в клочья. Таким образом действует наша нервная система. Получив входные данные от органов чувств, она перерабатывает информацию в непрерывный поток, формируя поведение. В этом задействованы нейронные сети, образующие гибкие динамические системы, непрерывно модифицирующиеся в попытках предвидеть – насколько возможно – входящие информационные потоки. Для этого нейронные сети эволюционируют таким образом, что фиксированные точки относительной стабильности в их динамике ассоциируются с рекуррентными паттернами, обнаруживаемыми во входящей информации или – опосредованно – в самих процедурах переработки. Такую картину, по крайней мере, рисуют нам результаты последних исследований мозга – этой бурно развивающейся области науки. Если это действительно так, то “вещи”, такие как “понятия”, – это фиксированные точки нейронной динамики, индуцированные рекуррентными структурами в поступающих от органов чувств сигналах или в последующих процессах их обработки. В “понятиях” отражены повторяющиеся комбинации аспектов мира, которые зависят от рекуррентных структур в мире и от их значимости в нашем с ним взаимодействии. Это и есть колесница. Юм был бы доволен, узнав, как прогрессирует наше познание мозга!

В частности, мы группируем в единый образ множество процессов, составляющих те живые организмы, которые суть иные человеческие особи, так как наша жизнь разворачивается в социуме и мы много с ними взаимодействуем, – они образуют узлы весьма релевантных для каждого из нас причин и следствий. Мы формируем идею “человеческого существа”, взаимодействуя с себе подобными. Я полагаю, что именно отсюда, а не из интроспекции и наше представление о себе самих. Думая о себе как о личности, я уверен, мы применяем к себе самим те же ментальные цепи, которые развили в познании окружающих. Первый образ себя, который я получаю в детстве, это образ ребенка, каким меня видит мать. Мы видим себя в значительной степени такими, какими отражаемся в наших друзьях, врагах, любимых.

Мне никогда не казалась убедительной идея, часто приписываемая Декарту, что первичным нашим опытом всегда бывает осознание собственного мышления и, как следствие, существования. (Приписывание этой идеи Декарту мне тоже кажется ошибочным: Cogito ergo sum – это не первый шаг картезианской реконструкции, а второй. Первый – это Dubito ergo cogito. Начальная точка реконструкции – не в априорной гипотезе, следующей из опыта существования как субъекта. Она скорее в рационалистической апостериорной рефлексии проделанного пути, который уже привел к сомнению: коль скоро Декарт усомнился, рассудок ему гарантирует, что сомневающийся мыслит и, следовательно, существует. Речь идет о рассуждении принципиально в третьем лице, а никак не в первом, даже если оно разворачивается лишь в отношении себя. Исходная точка рассуждения Декарта – методологическое сомнение образованного и утонченного интеллектуала, а не элементарное переживание некого субъекта.) Мыслительный опыт субъекта не первичен: здесь сложная культурная дедукция, в которой сливается множество мыслей. Мой первичный опыт – если это вообще что-то значит – созерцание мира вокруг меня, а вовсе не меня самого. Я уверен, что идея “меня самого” у нас возникает только потому, что в определенный момент мы научаемся проецировать на себя идею человеческого существа, своего близкого, – навык, развивать который нас вынудила эволюция за тысячелетия общения с другими членами нашей группы. Мы – это отражение идеи себя, вычленяемой в себе подобных.

3. Но есть и третий ингредиент, входящий в состав нашей идентичности, вероятно, очень существенный – тот самый, из-за которого все наши тонкие и деликатные рассуждения появляются в книге о времени. Это память.

Мы – это вовсе не множество независимых процессов, разворачивающихся в последовательные моменты. Всякий момент нашего существования привязан памятью, как особой тройной ниточкой, к прошлому – непосредственно предшествующему и более отдаленному. В нашем настоящем кишат следы нашего прошлого. Все мы – история для самих себя. Рассказы. Я – это не развалившаяся на диване туша, что выстукивает букву “а” на своем портативном компьютере; во мне мои мысли, несущие в себе следы написанных мною фраз, ласки моей матери, светлая нежность воспитывавшего меня отца, мои юношеские путешествия, разложенные по полочкам в моем мозгу прочитанные книги, мои возлюбленные, моменты пережитого отчаяния, друзья, все то, что я написал и услышал, лица, запечатленные в моей памяти. Но прежде всего я – это то, во что вылилась минуту назад чашка чая. То, что напечатало минуту назад слово “памяти” на клавиатуре своего ноутбука, то, что мгновение назад придумало вот эту самую фразу, которую я сейчас дописываю. Если все это исчезнет, останусь ли я? Я – это то самое длинное повествование, которое и есть моя жизнь.

Память сваривает вместе рассеянные во времени процессы, из которых мы и состоим. В этом смысле мы существуем во времени. По этой причине я сегодня тот же, кем был вчера. Понимать себя – это значит отражаться во времени. Но понимать время – это значит отражаться в себе самих.

Одна недавняя книга, посвященная исследованиям мозга, озаглавлена “Твой мозг – это машина времени”. В ней множеством разных способов обсуждается, как мозг взаимодействует с прохождением времени, как он перекидывает мосты между прошлым, настоящим и будущим. По большому счету, мозг – это прибор, собирающий память о прошлом, чтобы использовать ее для предсказания будущего. Так происходит в обширной временнóй шкале, начиная с коротких промежутков времени: когда кто-то бросает в нас какой-то предмет, наша рука, чтобы схватить его, ловко движется туда, куда брошенный предмет должен долететь еще только спустя мгновенье. Мозг, усвоивший науку прошлого, быстро вычисляет будущее положение летящего в нашу сторону предмета. И так до самых продолжительных периодов: когда сажаем зерно, рассчитывая на колос. Или когда вкладываемся в научное исследование, которое может назавтра обернуться новой технологией и знанием. Способность лучше предвидеть будущее очевидно повышает шансы на выживание, и поэтому эволюция отбирает именно такие нейронные структуры, чему мы и есть результат. Умение удерживаться в седле, гарцуя от событий прошлого к событиям будущего, находится в самом центре наших ментальных структур. Это для нас и есть “течение времени”.

В электропроводке нашей нервной системы есть элементарные структуры, которые незамедлительно обнаруживают движение: объект, появляющийся в одном месте и тут же в другом, порождает не два различных сигнала, приходящих в мозг с разными фазами по времени, а только один сигнал, коррелированный с тем фактом, что мы наблюдаем за единственным объектом, который движется. Другими словами, то, что мы видим, – это не настоящее, которое во всяком случае не имеет смысла для системы, функционирующей в конечной временнóй шкале. Это нечто, случающееся и протяженное во времени. Это у нас в мозгу протяженность во времени превращается в ощущение длительности.

Это древнее прозрение. Рассуждения Блаженного Августина на эту тему стали знаменитыми.

В XI книге своей “Исповеди” Августин задается вопросом о природе времени и – хотя то и дело прерывает себя восклицаниями в духе проповедника-евангелиста, которые я нахожу весьма утомительными, – проводит ясный анализ нашей способности воспринимать время. Он замечает, что мы постоянно пребываем в настоящем, поскольку прошлое уже прошло и, следовательно, его уже нет, а будущее еще не наступило и, следовательно, его еще нет. Спрашивается, как же мы можем осознавать длительность и даже оценивать ее, если мы постоянно всего лишь в настоящем, которое по определению мгновенно? Каким образом для нас оказывается возможным с такой ясностью осознавать прошлое, прошедшее время, если мы всегда пребываем только в настоящем? Здесь и сейчас нет ни прошлого, ни будущего. Где же они? Вывод Августина – они внутри нас:

В тебе, душа моя, измеряю я время. Избавь меня от бурных возражений; избавь и себя от бурных возражений в сумятице своих впечатлений. В тебе, говорю я, измеряю я время. Впечатление от проходящего мимо остается в тебе, и его-то, сейчас существующее, я измеряю, а не то, что прошло и его оставило. Вот его я измеряю, измеряя время. Вот где, следовательно, время, или же времени я не измеряю.

Эта мысль значительно более убедительная, чем может показаться при первом прочтении. Мы можем сказать, что измеряем длительность при помощи часов. Однако чтобы сделать это, надо видеть показания часов в два разных момента, но это невозможно, потому что мы находимся всегда лишь в одном каком-то моменте, но не в двух. В настоящем мы видим только настоящее. Мы можем видеть только нечто такое, что можно интерпретировать как следы прошлого, но видеть следы прошлого и чувствовать течение времени – далеко не одно и то же, тут есть капитальное различие. Августин отдает себе отчет, что корень этого различия, осознание протекающего времени, внутри нас. Оно – часть ума. Это в мозгу следы прошлого.

Рассуждение Августина прекрасно. Оно опирается на наше восприятие музыки. Когда мы слушаем гимн, ощущение звука складывается из предыдущих звуков и последующих. Музыка обретает смысл только во времени, но если мы присутствуем только в настоящем, как мы можем ухватить этот смысл? Это потому, замечает Августин, что наше восприятие состоит из воспоминания и предчувствия. Гимн, пение присутствуют в нашем уме в некотором смысле целиком, сохраняя свое единство благодаря чему-то такому, чем для нас является время. Но это, стало быть, время и есть: оно все целиком в настоящем, присутствуя в нашем уме как воспоминание и как предчувствие.

Идея, что время способно существовать только в нашем уме, конечно, не стала доминирующей в христианской мысли. Более того, это одно из положений, в явной форме осужденных как еретическое парижским епископом Этьеном Тампье в 1277 году. В его списке осуждаемых утверждений оно звучит так:

Quod evum et tempus nichil sunt in re, sed solum in apprehensione.

Или: “[Осуждается как ересь мнение,] что ни вечности, ни времени ничто не соответствует в вещах, но только в восприятии”. Возможно, моя книга соскальзывает к ереси… но ввиду того, что Августин продолжает считаться блаженным, я не думаю, что нам стоит особенно беспокоиться: христианство очень гибкое…

Может показаться, что возразить Августину легко: следы прошлого, которые он находит в себе, оказываются там только потому, что в них отражена подлинная структура внешней реальности. В XIV веке Уильям Оккам, например, в своей Philosophia Naturalis утверждал, что человек равно наблюдает движения небес или движения в себе и поэтому воспринимает время через собственное сосуществование с миром. Века спустя Гуссерль настаивал – с полным основанием – на различии физического времени и “внутреннего постижения времени”: для здравого натуралиста, не желающего захлебнуться понапрасну в пучинах идеализма, первичное (физический мир) идет вперед, тогда как вторичное (сознание) – независимо от того, насколько хорошо мы его понимаем, – им определяется. И это более чем разумное возражение – до тех пор, пока физика заверяет нас в том, что поток времени вне нас реален, универсален по характеру и не противоречит нашей интуиции. Но если физика, напротив, доказывает нам, что никакое такое время не может быть фундаментальной частью физической реальности, можем ли мы продолжать отмахиваться от замечания Августина и объявлять его иррелевантным в отношении природы времени?

Озарения касательно внутреннего, а не внешнего времени то и дело давали о себе знать в истории западноевропейской философии. Кант обсуждал природу пространства и времени в “Критике чистого разума”, интерпретируя и пространство, и время как априорные формы сознания, то есть как нечто, имеющее отношение не столько к объективному миру, сколько к восприятию его субъектом. Но замечал при этом, что хотя пространство – это внешняя форма восприятия, то есть способ упорядочения предметов, которые мы видим в окружающем нас мире за пределами себя, время – это внутренняя форма, иначе говоря, способ упорядочения внутренних состояний, переживаемых нами. Еще раз: основа временнóй структуры мира кроется в чем-то, касающемся исключительно функционирования нашей мысли. Это наблюдение сохраняет значимость и за пределами кантовского трансцендентализма.

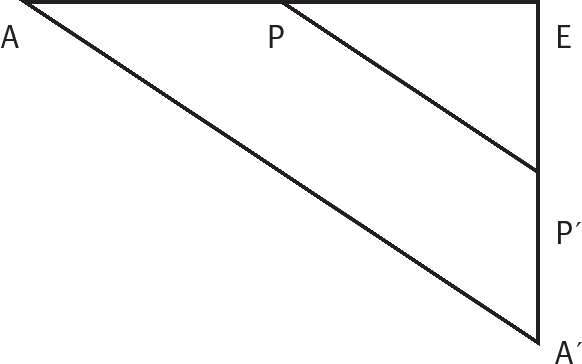

Гуссерль следует за Августином, когда описывает первичное формирование опыта в терминах “ретенции”, прибегая, как и Августин, к аналогии с восприятием мелодии (за разделяющее их время мир успел обуржуазиться, и на смену гимнам пришли мелодии): в тот момент, когда мы слышим ноту, предыдущая нота “удерживается” (“ритенуто” – говорят музыканты), после чего удерживается уже сама ретенция, и так через сфумато, в котором настоящее содержится вместе со следами прошлого, все более и более размывающимися. Посредством этой ретенции и осуществляется, согласно Гуссерлю, процесс “составления времени” из феноменов. Вот его диаграмма:

Горизонтальная ось от А до Е представляет проходящее время; вертикальная ось от Е до А´ – ретенцию в момент Е, когда прошлое последовательно переносится “вниз” и точка А оказывается на глубине А´. Феномены составляют время потому, что в момент E существуют также P´ и А´. Интересный момент здесь заключается в том, что источник феноменологии времени для Гуссерля не столько в гипотетическом объективном следовании феноменов друг за другом (горизонтальная линия), сколько в памяти (и аналогично – предвидении, которое Гуссерль называет “протенцией”), то есть в вертикальной линии диаграммы. Что я здесь намерен подчеркнуть: вывод Гуссерля сохраняет значимость (для натуральной философии) и в физическом мире, где нет времени, глобально и линейно организованного, а есть только следы прошлого, возникшие из-за роста энтропии.

Вслед за Гуссерлем и Хайдеггер – насколько моя симпатия к ясности и прозрачности языка Галилея помогла мне расшифровать умышленную затуманенность его пассажей – писал, что “время темпорализуется лишь в той мере, в какой присутствуют человеческие существа”. И для него тоже время – это человеческое время, то есть время делать то, до чего людям есть дело. Даже если потом, так как его интересует только то, что представляет собой бытие для человека (для “сущности, которая ставит проблему бытия”), Хайдеггер приходит к идентификации внутреннего сознания времени как собственно горизонта бытия.

Эти представления о пределах, в которых время присуще субъекту, остаются значимыми и в контексте здорового натурализма, рассматривающего субъекта частью природы, не опасающегося говорить о “реальности” и изучать ее, хотя и признавая, что все, достигающее нашего сознания и доступное нашей интуиции, радикально фильтруется тем образом действий, на который настроен такой ограниченный инструмент, как наш разум – часть той самой реальности, и поэтому зависит от взаимодействия между внешним миром и структурами, в которых действует разум.

Но разум – это функция нашего мозга. То (немногое), что мы начинаем понимать об этой функции, означает: мозг оперирует следами прошлого, остающимися в синапсах, в местах соединения нейронов. Синапсы непрерывно образуются тысячами, но потом исчезают, особенно во время сна, оставляя размытый образ прошлого, состоящий из того, что повлияло на нашу нервную систему. Разумеется, образ размыт – вы подумайте только о миллионах деталей, ежесекундно воспринимаемых нашими глазами, но не остающихся в нашей памяти, – но он содержит миры.

Беспредельные миры.

Это те самые миры, которые юный Марсель на первых страницах “Поисков утраченного времени” с удивлением обнаруживал каждое утро в тот головокружительный момент, когда сознание возникает словно пузырек воздуха, поднимающийся с непостижимой глубины. Мир, в котором перед Марселем открывались бескрайние просторы в тот миг, когда кусочек пирожного “Мадлен” рождал в его памяти аромат Комбре. Огромный мир, запутанную карту которого Пруст медленно восстанавливает на трех тысячах страниц своего великого романа. Романа, заметьте, не складывающегося из событий в этом мире: он рассказывает о том, что происходит внутри одной-единственной памяти. От вкуса мадлен до последнего слова (“время”) книга представляет нам не что иное, как разупорядоченное, разъединенное перемещение среди синапсов мозга Марселя.

Там, внутри, в нескольких кубических сантиметрах серого вещества, Пруст находит безграничное пространство, невероятное безумие деталей, запахов, ассоциаций, ощущений, рефлексий, повторных попыток, цветов, предметов, имен, взглядов, переживаний… Все это внутри складок мозга, заключенного между двух ушей Марселя. Это там протекает время, данное нам в ощущениях: там, внутри, оно угнездилось, внутри нас, среди следов прошлого в наших синапсах.

Пруст выражается прямо: “Реальность формируется только в памяти”, – так пишет он в первой книге. А память, в свою очередь, представляет собой собрание следов прошлого, непрямое следствие разупорядочения мира, выраженного в простом соотношении, которое было выписано несколько страниц тому назад: ΔS ≥ 0. Это соотношение говорит нам: мир был в “особенной” конфигурации в прошлом и поэтому оставил следы. И возможно, эта конфигурация была особенной только в отношении очень небольшого числа подсистем – и мы оказались в их числе.

Мы – это истории, заключенные в тех самых двадцати сложных сантиметрах позади глаз; линии, построенные из следов, которые оставались при перемешивании всего на свете, и направленные на предсказания событий в будущем – в сторону растущей энтропии, под углом, немного отличным от прочих в этом огромном неупорядоченном мире.

Это пространство памяти, вместе с нашими непрерывными упражнениями по предвидению, служит источником нашего ощущения времени как времени, а себя как себя. Подумайте только: в своей интроспекции нам несложно представить собственное бытие, когда нет пространства или нет материи, но можно ли представить себе существование без времени?

Именно в той самой физической системе, к которой мы принадлежим, с ее особым способом взаимодействия с остальным миром, благодаря возможности оставлять в ней следы, а также постольку, поскольку мы, как физическая сущность, в первую очередь представляем собой воспоминания и предчувствия, для нас открывается временнáя перспектива – словно маленькая ярко освещенная лужайка: время открывает нам частичный доступ к миру. Так что время для нас – таких существ, мозг которых состоит, по сути, из памяти и предвидения, – это форма взаимодействия с миром, это источник нашей идентичности.

А также и нашей боли.

Будда уложил суть в несколько лаконичных формул, и миллионы людей используют их как основу своей жизни: рождение – это боль, утрата – это боль, болезнь – это боль, смерть – это боль, союз с теми, кого мы ненавидим, – это боль, расставание с теми, кого мы любим, – это боль, не получить желаемое – это боль. Боль оттого, что мы обладаем чем-то, привязываемся к нему, а потом теряем. Оттого, что все, имеющее начало, имеет и конец. То, что приносит нам страдание, – не в прошлом и не в будущем: оно сейчас здесь, в нашей памяти, в нашем предчувствии. Мы задыхаемся в безвременье, скоротечность мучит нас, время мучит нас. Время – это боль.

Таково время, и по этой причине оно очаровывает и тревожит нас; и, наверное, по этой причине, читатель, вы держите сейчас в руках эту книгу. Потому что оно – не что иное, как шаткая структура мира, эфемерная флуктуация происходящего в нем, нечто, обладающее способностью произвести на свет нас, какие мы есть – существа, сделанные из времени. Вызвать нас к бытию, поднести нам ценный дар самого нашего существования, позволить нам уверовать в зыбкую иллюзию его непрерывности, которая и есть корень всякого нашего страдания.

Слова Гофмансталя на музыку Штрауса с пронзительной легкостью говорят нам об этом:

Воспомню ли о некой деве юной?..

Возможно ли, что это я была малюткой Рези

И мне же предстоит старухой стать?

И если Богу так угодно, зачем Он дал мне это видеть?

Зачем Он этого не скрыл?

Все это тайна, тайна глубока.

Мне кажется, я чувствовать должна всю хрупкость временных вещей,

всем сердцем ощущать, как ни за что нельзя цепляться,

как все меж пальцев ускользает.

И все, что я пытаюсь удержать,

лишь растворяется и тает, обращаясь в туман и сон.

Что это за странная штука – время!

Так вот живешь, и его вовсе нет.

И вдруг обернешься, а оно повсюду.

Оно и вокруг нас, оно и внутри нас,

струится в глазах, протекает сквозь зеркало,

просачивается через мои виски.

И между мной и тобой струится бесшумно,

как песочные часы.

Ах, Квинквин!

Порой я ощущаю его ток – неумолимый.

Порой я просыпаюсь среди ночи

и всем часам велю остановиться.