БЛАЖЕННАЯ СВОБОДА

После армии мне отчаянно хотелось скорее вернуться в Нью-Йорк и шить, шить, шить шляпы — как можно больше новых шляп! Я демобилизовался в июне 1954 года и провел лето в доме у своего армейского приятеля Джека Беркарда на Лонг-Айленде. Его мама разрешила мне устроить небольшую мастерскую в подвале их дома, и там я сшил небольшую коллекцию шляп.

В декабре я нашел скромный кирпичный особнячок на Пятьдесят четвертой улице на Вест-сайде. Здесь разместилась моя мастерская на последующие восемь лет. Это был дом с узким фасадом, зажатый между отелем Dorset и спортивным клубом. Я арендовал первый этаж за сто сорок долларов в месяц, — очень недорого для такого места. В голове роились идеи, как там все переделать. Владелец, мистер Кэй, был известным реставратором произведений азиатского искусства и работал исключительно с миссис Дорис Дьюк. Дорис часто сидела у меня в салоне и рассказывала про свой сад в поместье в Нью-Джерси — мистер Кэй обустраивал превосходные японские сады.

В кирпичном особняке с высокими потолками раньше располагалась уродливая ночлежка, и чтобы вернуть ему былое благородное очарование, потребовалось призвать на помощь все мое воображение. На первом этаже находилась небольшая приемная, за ней — коридор с лестницей на второй этаж, где размещались квартиры, а в глубине дома — просторный салон. Это был типичный нью-йоркский особняк из кирпича, обитый темными деревянными панелями по моде рубежа XIX–XX веков. Мне было невыносимо на них смотреть, и я тут же покрасил их в белый. Владельцев чуть удар не хватил, когда они увидели свои прекрасные деревянные панели, выбеленные, как лицо гейши. Чтобы скрыть контраст между «моей» частью дома и остальной, мне разрешили отделить мои две комнаты стеной — таким образом, я смог полностью распоряжаться своей половиной узкого дома. В то время в Нью-Йорке действовал дурацкий закон, запрещавший отрезать коридор от остальной части дома, поэтому я оставил в стене двухметровый проем и закрыл его венецианской шторой. Всех моих нью-йоркских знакомых шокировала идея использовать штору вместо двери. А я доверял людям, и за годы меня лишь ограбили лишь однажды, и то моя собственная клиентка, которая украла шарф из русского соболя (спрятала его под пышной юбкой). Хозяева дома были очень добры ко мне и разрешили сделать навес над центральным входом и поставить по обе стороны от двери топиарии в форме женских голов. Эти деревца привлекали немало внимания к моему салону и стояли на улице в дождь и снег, я украсил их длинными висячими сережками из пластика — подвесками от люстры.

Я особенно гордился своими рождественскими и пасхальными инсталляциями: в праздники я давал волю своей страсти к украшательству. На Пасху все восемь ступеней лестницы были усеяны тюльпанами и лилиями, а деревца в виде голов я красил свежей зеленой краской и вплетал им в прически цветы. На Рождество я отрывался по полной. Как-то раз я принес сотни веток, покрасил их белой краской и соорудил настоящий лес на ступенях и в витринах. Ветки были двухметровыми, и я повесил на них тысячи крошечных зеркал. Они плясали на холодном зимнем ветру, и отражающийся в них дом тоже танцевал.

А вершиной всего этого великолепия были два громадных — больше, чем в натуральную величину — красных павлина, расшитых блестками. Они стояли наверху лестницы по обе стороны от двери вместо топиариев. Эффект был невероятным: моя инсталляция привлекала не меньше туристов, чем елка в Рокфеллер-центре. Но, по правде говоря, мои художественные изыски никогда не способствовали увеличению покупательского потока. Люди боятся магазинов, которые оформлены слишком шикарно, боятся заходить внутрь. Однако для меня это был чудесный повод дать волю фантазии. К тому же на Рождество шляпы покупали редко.

На втором этаже особняка жила известная модель. Ослепительная красотка, она позировала в том числе и в моих шляпах и приводила в гости своих знаменитых бойфрендов, среди которых был Али Хан и столько кинозвезд, что я даже начинать перечислять не буду. А в глубине второго этажа обосновалась француженка, дизайнер платьев — очень жизнерадостная дама. Часто, сшив — от и до своими руками — очередное платье, она выходила выгуливать его в El Morocco при полном параде. Ее салон был темным и загадочным, как французский будуар, она жгла благовония, и их экзотический запах часто проникал и в квартиру этажом выше, принадлежавшую нашей домоправительнице — степенной, практичной немецкой фрау из Пруссии. Фрау хозяйка постоянно удивлялась нашей француженке. В самые холодные дни зимы француженка жаловалась, что в комнате не работает отопление, и тогда хозяйка в толстом шерстяном белье и десяти свитерах спускалась по лестнице, освещаемой лампочкой в пятнадцать ватт, с огромным термометром в кулаке — шла доказывать мадам, что отопление отлично работает. Она стучалась в дверь и, к изумлению своему, обнаруживала француженку в одних трусах и лифчике, хотя на улице был холод и десять градусов. А дело в том, что мадам не могла работать одетой, вдохновение к ней приходило, только когда она бегала в неглиже. Хозяйку это приводило в бешенство, она начинала дико орать и до смерти пугала моих клиентов.

*

У меня было правило: начинать каждую неделю с самого любимого занятия. Я любил цветы и в полшестого утра каждый понедельник ходил на нью-йоркский цветочный рынок, где утро сияло всеми красками природы. Там я покупал свежие цветы охапками, и всю неделю в моем салоне витали чудесные ароматы. Я до сих пор позволяю себе эту роскошь и благодаря ей чувствую себя счастливым всю неделю.

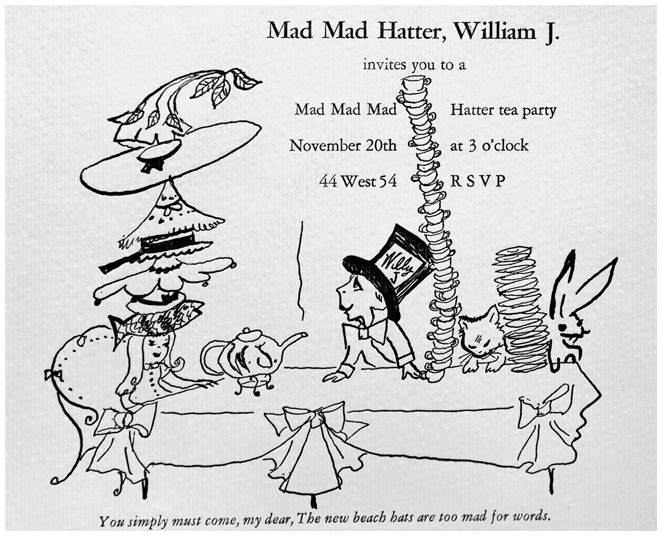

Самый безумный шляпник William J.

Приглашает вас на самое безумное чаепитие

20 ноября в 15 часов

Западная 54-я улица, 44

Подтвердите свой визит

Вы просто не можете не прийти, моя дорогая, новые летние шляпы слишком безумны, это надо видеть!

Понедельник не должен быть тяжелым. Если бы все мы начинали рабочую неделю с самого приятного занятия!

Цветы цветами, а в остальном я никогда не придерживался мнения, что сперва нужно отремонтировать и обустроить помещение, а потом уже открываться. Мне хотелось начать вести бизнес немедленно. Как только я арендовал особняк, я тут же перевез туда все свои творения и материалы из дома Беркардов на Лонг-Айленде и уже через десять минут после переезда помыл парадное окно и выставил в нем свои шляпы. Денег у меня было очень мало, а после истории с миссис Харкнесс я твердо решил не принимать больше финансовую помощь. Переступив порог нового салона, я бросил все силы на поиск клиентов и начал шить днями и ночами. Из-за ложной гордости я ни разу не обратился за помощью к своей бостонской семье. С момента моего приезда в Нью-Йорк в 1948 году я не одолжил у них и десяти центов.

Помню, как универмаг Bergdorf’s заказал у меня пару моделей по двадцать долларов за штуку, и мне также пообещали повторный заказ. У меня не было ни цента, и тогда я пошел к дяде и попросил у него двадцать долларов взаймы на покупку материалов. Мне понадобилось призвать на помощь всю свою смелость, ведь дядя меня бойкотировал. Он был добрым человеком, но считал, что я позорю его, выбрав карьеру в мире моды. Он подверг меня допросу третьей степени, и в итоге я разрыдался, мне казалось, что заказ Bergdorf’s для моего магазина — дело жизни и смерти. Наконец он дал мне двадцать долларов себе наперекор, ведь он считал, что, давая мне деньги на шляпы, поощряет самое презренное дело. Вот если бы я попросил у него денег на что угодно, кроме шляп, то мог бы рассчитывать на любую сумму. И вот, зажав заветную двадцатку в горячей ладони, я бежал по Пятой авеню в магазин тканей и материалов. Но оказалось, тем же утром туда явились байеры из Bergdorf’s и скупили все до последней соломинки. Позднее я узнал от одной клиентки, что они скопировали мой дизайн и продавали эти шляпы по шестьдесят пять долларов за штуку. Это было неприятно, но для розничных торговцев такое поведение было типичным. Я обнаружил, что магазины и производители одежды масс-маркет, за редким исключением, пренебрегают деловой этикой, даже если речь идет о работе с начинающими талантливыми дизайнерами, которые, возможно, спустя годы им еще пригодятся. Общепринятая практика заключалась в том, чтобы издали наблюдать, как дизайнер кровью и потом зарабатывает свой успех и влияние, а как только это происходило, байеры накидывались на него, как стервятники, выжимали досуха и оставляли выживать самостоятельно.

Но в целом мой новый магазин, несмотря на скромное начало, сразу же принес мне счастье. Я разместил салон в первой комнате, самой маленькой, а мебель купил на распродаже при ликвидации известного модного дома. Всего за пару долларов мне удалось купить столы, стулья и различные материалы для изготовления шляп. Перед уходом с распродажи я заметил огромный мусорный контейнер, в котором лежала груда нейлоновых занавесок — сотни и сотни метров. Я забрал занавески, постирал их в ванной. После стирки оказалось, что занавески выглядят прекрасно, и я задрапировал ими каждый сантиметр своего нового салона, включая потолок. Получилось нечто вроде томного гарема, что меня весьма обрадовало, так как стены и потолки в здании были в ужасном состоянии.

Нона и Софи из Chez Ninon присылали ко мне всех своих клиентов. Многим это было в новинку — ведь эти роскошные дамы редко выходили за пределы Пятой авеню и оказывались в наших краях, в Вест-Сайде, разве что по пути в оперу в понедельник вечером. Помню, как ко мне приехала миссис Уильям Вудвард на шикарном линкольне и поднялась по лестнице. Она сказала, что если бы знала, что магазин находится на Вест-Сайде, то в жизни бы не приехала сюда, достала из сумочки шляпку, купленную в Париже, и попросила ее скопировать. Я же ответил, что на Вест-Сайде мы не копируем, а создаем шляпы, и посоветовал вернуться на Ист-Сайд, где она наверняка найдет хорошего плагиатора. Миссис Нильсен была в мастерской и все слышала. Она чуть не убила меня за то, что я отшил такую влиятельную даму, особенно учитывая наше отчаянное финансовое положение. Но я не сомневался, что мы сможем заработать на продаже шляп моего собственного дизайна.

Еще одной дамой, очень боявшейся Вест-Сайда, была миссис Меллон Брюс, одна из богатейших женщин мира. Она тоже приехала по рекомендации Chez Ninon, и я никогда не забуду испуганного выражения на ее лице, когда она вышла из лимузина и попала в мой гаремный шатер. Декор так ее смутил, что она купила две шляпы, лишь бы поскорее убраться из магазина. И никогда больше не возвращалась.

Когда ко мне приходили кинозвезды, я поначалу был рад их видеть, но после первых нескольких раз решил, что никогда больше не хочу знакомиться с актерами вне экрана, так как в жизни это совершенно другие люди и разница порой очень разочаровывает. Например, однажды ко мне пришла Лесли Карон, и я не поверил своим глазам. Я только что посмотрел фильм «Лили», в котором она играла обворожительную, милейшую девушку. Но в жизни она оказалась очень застенчивой и совершенно не производила впечатления. Как я был разочарован! И решил, что лучше со звездами не знакомиться, иначе иллюзия лопается как мыльный пузырь.

На заре своей карьеры я подрабатывал статистом в «Метрополитен опера». Те, кто просто шествует по сцене с копьем в «Аиде», получают два доллара. Мне платили целых четыре доллара, так как я разрешал выкрасить себя в черный цвет и помогал нести трон Аиды. Эту подработку я нашел благодаря моей клиентке, оперной певице Милдред Миллер, но после нескольких спектаклей мне пришлось уволиться. Дело в том, что волшебный восторг, который я испытывал, находясь в зале, за сценой улетучивался. Королева Нила сидела и читала детектив, а услышав сигнал к выходу на сцену, преображалась в опытную соблазнительницу. Все мои иллюзии рухнули, и с тех пор я считаю, что публике ни в коем случае нельзя знать подноготную любой индустрии, — ведь тогда волшебство улетучивается на глазах. Именно это случилось с индустрией моды после войны. Начиная с 1950-х годов клиентам слишком много рассказывали о том, что происходит за кулисами. Теперь они знают столько же, сколько профессионалы, и, заглянув в подсобку бело-золотых салонов кутюрье, потеряли интерес. Мне кажется, в будущем высокая мода уйдет в подполье, чтобы вернуть себе ауру таинственности.

Весной 1954 года я представил первую официальную коллекцию в новом салоне. На показ пришли около десяти журналистов и множество моих друзей. В крошечном салоне нашлось место лишь для двенадцати стульев, и мы посадили моих друзей в мастерской. Они аплодировали мне, как будто я — их любимое дитя. А мои собственные родители впервые пришли на мой показ лишь много лет спустя. Очень долго они стыдились моего занятия и так до конца и не смирились с ним. В той первой коллекции было семьдесят пять шляп, и хотя мне казалось, что каждая из них абсолютно оригинальна, на самом деле в большинстве моделей прослеживалось влияние парижских дизайнеров. Забавно, но пресса всегда выделяла те мои шляпы, в которых чувствовалась индивидуальность. Самое сложное в дизайне — долгие и трудные годы, когда дизайнер пытается освободиться от сторонних влияний. Публика обычно этого не замечает, но дизайнеры в глубине души отлично понимают, какие идеи они позаимствовали и у кого, даже если заимствование хорошо замаскировано. И каждый раз, когда дизайнер смотрит на созданное им пальто, костюм, шляпу, он вспоминает, что это не целиком его творение. К счастью для бизнеса, байерам обычно на это плевать, наоборот, они поощряют дизайнеров заимствовать друг у друга сколько угодно, главное, чтобы конечный продукт хорошо продавался. Именно по этой причине дизайнеры часто бывают несчастны. Их жизнь — постоянная фрустрация, в глубине души они сознают, что не освободились от копирования и их личный стиль так и не сформировался. Именно поэтому в любую эпоху в мире очень мало истинных творцов. Большинство дизайнеров — просто стилисты или хорошие редакторы.

Я сумел полностью освободиться от внешних влияний лишь к осенней коллекции 1955 года. И это связано с историей, за которую мне до сих пор стыдно. Но я вечно буду благодарен за случившееся. В New York Times опубликовали фото моей шляпки-колокольчика с зигзагообразным краем и поставили на видное место в рубрике моды рядом с моделями Адольфо — одного из настоящих творцов. А эту идею я взял у Адольфо: похожая шляпа была у него в прошлом сезоне. Когда я увидел фото этой шляпы, подписанное моим именем, мне стало так стыдно, что я поклялся никогда больше не поддаваться чужому влиянию, даже если сам не смогу придумать ничего путного. Я поклялся, что в будущем мои шляпы будут отражением лишь моих собственных мыслей и чувств. С того момента я ощутил себя свободным, и работа дизайнера стала приносить мне истинное счастье, которое ничто уже не смогло бы разрушить. Я стал создавать лучшие шляпы и часто задавал тенденции за годы до парижских дизайнеров. Лишь освободившись от копирования, дизайнер обретает возможность беспрепятственно выразить то, что у него внутри, то, в чем он порой сам не отдает себе отчет до тех пор, пока не воплотит это в дизайне.

Подготовка новых коллекций весной и осенью приносила мне огромную радость. За два месяца до показа я переставал назначать встречи, видеться с друзьями — только принимал клиентов в течение дня. Но стоило миссис Нильсен отложить иглу и уйти домой, как я запирал дверь, выключал телефон и оставался наедине со своими мыслями. Я творил весь вечер. Это было самое прекрасное время. Я доставал фетр, драпировал его складками, натягивал, фантазия приводила в движение мои пальцы. Порой пальцы словно начинали жить своей жизнью, и я мог сделать тридцать шляп за вечер — шил их одну за другой. А были дни, когда ничего не выходило, как я ни старался. В такие вечера я надевал коньки и шел на каток в «Радио-сити», кружился и бегал на холодном ветру. Что-то внутри меня требовало выхода, и через час или два я возвращался в магазин и снова мог шить шляпы.

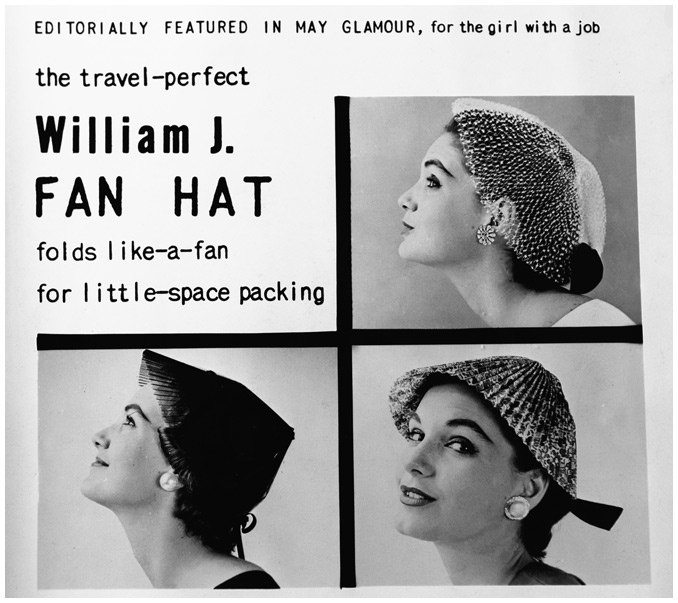

Публикация в майском номере Glamour — шляпка для работающих девушек

Идеальна для путешествий

Шляпа-веер William J.

Складывается, как веер

Не занимает места

Однажды в снежную ночь я отложил шитье примерно в двенадцать часов и пошел гулять с собакой. Снег нанесло глубокими красивыми сугробами. У отеля Plaza стояли сани, запряженные лошадьми. Я сел в них и прокатился по Центральному парку, чувствуя, как пробуждается вдохновение.

В то время у меня было не так уж много друзей, ведь шляпы занимали все мое время, дни и ночи. К тому же работа приносила мне столько удовлетворения, что я не ощущал потребности в общении с людьми. Но те немногие друзья, с кем я все же поддерживал контакт, всегда ужасно злились, когда наступало время готовить коллекцию. Они не понимали, почему в это время я их избегаю. Но мне казалось, что люди могут повлиять на меня, и я старался этого не допустить. Я никогда никому не рассказывал о грядущей коллекции и не показывал ничего до самого дефиле. Причиной такой секретности был не темперамент и не страх, что мой дизайн украдут, а то, что люди всегда начинали давать советы. Особенно это касалось тех шляп, которые были единственными в своем роде и не похожими на чьи-либо еще. Меня нещадно критиковали, а критика для дизайнера смертельна и убивает вдохновение в те важные часы и дни, когда мы творим. В день, когда я заканчивал творить и показывал свою коллекцию, пресса, байеры и друзья могли говорить мне все что угодно, мне уже было все равно. Я искренне выразил себя своей коллекцией, она была моей до последнего стежка, и все сказанное после уже не имело для меня значения.

При этом меня часто злило невежество журналистов. Нередко по описанию было непонятно, о какой модели идет речь. Но больше всего меня бесили целые развороты, которые пресса посвящала своим любимчикам, из года в год показывавшим одно и то же старье. После каждого показа я впадал в глубокую депрессию, чувствовал себя выжатым как лимон, да и обстоятельства этому только способствовали. Байеры требовали внести изменения в дизайн, а мои самые оригинальные модели никогда не покупали. Миссис Нильсен всегда была рядом, чтобы приободрить меня и успокоить добрым словом. Каждое утро по пути на работу она заходила в собор Святого Патрика и молилась. Иногда приносила святую воду и обрызгивала ей магазин. Уверен, это помогло нам преодолеть многие трудности.

*

Я жил в комнате в глубине дома, той же, где мы шили и придумывали шляпы. Каждый вечер перед сном мне предстояла задача отыскать кровать под грудой шляп. Бизнес рос, и все заработанные деньги я тут же вкладывал в дело. Я никогда не тратил на себя, не оплатив все счета. В первые четыре года меня вышвырнули из семи банков: я выписывал чеки, не имея денег на счету. Мне всегда казалось, что я сумею насобирать нужную сумму вовремя, но мое отсутствующее деловое чутье и банковская система были трагически несовместимы. К счастью, меня это не очень беспокоило, ведь в итоге я все равно возвращал долги. (Как только я смог себе это позволить, то нанял бухгалтера: он следил, чтобы мои финансовые дела были в порядке.)

Худший сезон для шляпного бизнеса — лето: в мае, июне, июле и августе покупатели могут не появляться неделями. Чтобы свести концы с концами и бесплатно питаться, на лето я всегда устраивался работать в ресторан. А миссис Нильсен подкладывала в мою обувь картонные стельки, чтобы закрыть самые большие дыры. Она вырезала их из плотного картона, на который наматывали тонкую вуаль.

Но летом 1955 года меня ждали перемены к лучшему. Тогда я придумал шляпку из плиссированной вуали, и это спасло меня в голодный летний сезон, а салон заработал достаточно денег на создание осенней коллекции. Девушка, с которой я тогда встречался — Эстель Нотон, — работала в Glamour и показала редакторам мою идею, те поместили ее в майский номер и разослали мою рекламу своим клиентам. Эта шляпка была по-настоящему новаторской и приносила мне прибыль еще восемь лет. Я использовал для нее черную нейлоновую сетку Macy’s по двадцать восемь центов за ярд, которую мы плиссировали. Шляпка складывалась и раскладывалась, а по форме напоминала треугольные головные уборы азиатов. Мы продали сотни таких шляп по цене 10 долларов 95 центов — прибыль была ошеломляющей. Будь я прозорливым дельцом, я пустил бы их в производство.

На второй год я не хотел делать эти шляпы: мне казалось, что повторяться нечестно, — но моя подруга миссис Мэк пригрозила, что изготовит копию в другом ателье, если я не сделаю ей еще одну такую же. С тех пор каждый сезон мы повторяли дизайн.

Нашим следующим коммерческим и творческим успехом были смешные шляпы для пляжа. Придумывая их, я дал волю фантазии — ведь с пляжными шляпами не надо было думать о толпе нудных старушек, сетующих, что шляпа не подходит к пальто или костюму. Большую популярность салону принесла огромная, размером с зонтик, соломенная шляпа с длинной целлулоидной бахромой, пришитой к полям по краю и свисающей до самого пола. Идея с бахромой пришла мне в голову, потому что я терпеть не могу солнце: я решил сделать что-то вроде портативного пляжного бунгало с тростниковой крышей. Короче говоря, журнал Look отвел этой шляпе целых три полноцветных страницы! Не думаю, что кто-то надевал ее на пляж, разве что смеха ради, но как шляпа для вечеринок она имела огромный успех. Ее надевали на маскарады и неизменно выигрывали первый приз. Однажды я и двое моих друзей надели эти шляпы в черном цвете на студенческий бал для учащихся художественных колледжей. Мы изображали трех ведьм из «Макбета». К нашему большому удивлению, мы выиграли первый приз — пятьсот долларов. С каждым годом мои пляжные шляпы становились все более популярными. И делать их было одно удовольствие. В один год я придумал шляпы в виде яблок, апельсинов, груш и моркови, а также шляпу в форме ломтика арбуза. На следующий год была шляпа в форме рыбы, немало повеселившая отдыхающих на пляжах Америки и Европы. Потом я сделал коллекцию шляп в форме ракушек. Одна шляпа получилась такой большой, что мне пришлось вымачивать солому в ванне, наполненной водой, а затем скручивать ее в форме гигантской спиральной раковины. Другая шляпа имела форму жемчужной раковины, роль жемчужины играла голова. К сожалению, эти шляпы продавались хуже, так как стоили от двадцати пяти до тридцати пяти долларов, и даже несмотря на столь высокую цену, я не получил с них много прибыли. Все доходы достались плагиаторам, которые наделали кучу дурных копий и продавали их тысячами. (А однажды знаменитый итальянский дизайнер сделал шляпу в форме рыбы через год после того, как ее придумал я, и сказал, что это его собственный дизайн. Мне, признаюсь, было очень приятно осознавать, что теперь я оказываю влияние на европейских дизайнеров.)

Зимой я делал теплые шапочки для тех, кто катается на лыжах и коньках. Одна моя коллекция зимних шапок произвела фурор, их много копировали, а я заработал кучу денег. Это были шапочки в форме животных, с милыми мордашками из фетра на затылке: львы с гривами из шерстяных ниток; мудрые совы с жемчужными моноклями; слоны и пудели. Самой удачной оказалась простая шапка кошки из белого материала, похожего на мех, у кошки были усы из перышек и самые томные голубые глаза, которые вы когда-либо видели. В первый год мы продали, наверное, около пятисот экземпляров по шестнадцать долларов за штуку. Журналы активно рекламировали эти шапочки, и в следующем году их скопировали все производители детской одежды от побережья до побережья: не было, наверное, ни одного карапуза, который не щеголял бы в такой шапке. А я помню, что показал эту шапку байеру из Macy’s, и тот погнал меня взашей — мол, идея дурацкая. Вот почему я никогда не доверял мнению так называемых профессионалов: большинство из них понятия не имеют, что такое хорошая идея, они узнают об этом, лишь когда идея начинает продаваться.

Был еще один случай: я представил коллекцию весенних шляп с цветами, которые росли как будто из головы. Байеры в голос закричали: «Что за бред! Вы растрачиваете свой талант!» — и выбежали из магазина. Через месяц они увидели абсолютно такие же шляпы в знаменитом парижском доме моды. Я до сих пор храню их телеграммы с отчаянными мольбами, в которых они заказывают несколько десятков моих «бредовых» шляп и велят как можно скорее доставить их в магазин. Вот в чем сложность работы в модной индустрии в Америке. Байеры и пресса не могут распознать новый перспективный тренд, если он рождается в маленьком доме моды, они провозглашают его бредовым, но меняют свое мнение, увидев ту же идею у дизайнера с именем. Они начинают расхваливать ее и называть чудесной, но при этом крайне редко помнят, кому она принадлежит на самом деле. Меня просто убивает эта резкая перемена настроений, особенно у журналистов.

Коммерчески успешные модели привели к потрясающему росту моего бизнеса. Первый действительно крупный заказ поступил от рекламного агентства. Ему нужны были сто пятьдесят одинаковых соломенных шляп: их отправляли клиентам как часть рекламной акции одного из товаров. Шляпа была очень оригинальной: соломенный конус бледно-розового цвета с женской головкой из фетра спереди, к фетровым губам была приклеена настоящая сигарета, из уха свисала длинная хрустальная сережка, а волосы я сделал из розовых перьев. Эта шляпа попала во все журналы, и рекламная кампания моих клиентов стала сенсацией. Вторым крупным клиентом стала компания American Cyanamid. Химическое подразделение этой фирмы разработало особый вид бумаги, который планировалось использовать в модной индустрии. Меня выбрали для создания шляп из новой бумажной ткани. Первой контракт предложили Лилли Даш, но та затребовала пятьсот долларов за шляпу, и консервативная администрация American Cyanamid пошла на попятную. А тут как раз кто-то упомянул William J. Мы сошлись на семидесяти пяти долларах за штуку. За три года они заказали у меня несколько сотен шляп. Это было потрясающе: никаких примерок, просто делай шляпы и отправляй. Проще пареной репы!

Авиакомпания American Airlines использовала одну из моих самых красивых шляпок с перьями в общенациональной рекламе, но мне так и не заплатили, хотя сделали фото, которое потом печатали в журналах по всей стране. Представители компании утверждали, что заключили сделку с фотографом, а тот просто одолжил у меня шляпку для «пробных» фото моей подруги-модели. Короче говоря, они не заплатили даже за саму шляпу, которая стала звездой их полностраничной рекламы. Я удивился такой бессовестности. Но это бизнес — случается всякое. К счастью, порядочных бизнесменов намного больше, чем нечистых на руку, — по крайней мере, хочется в это верить. И все же каждому дизайнеру неплохо бы обзавестись здравомыслящим деловым партнером сразу после открытия бизнеса. Большинство дизайнеров терпят неудачу из-за плохого менеджмента. Хороший дизайн — лишь тридцать процентов нашей работы, что бы ни говорили ваши друзья-эстеты.

Моим первым крупным клиентом из розничных универмагов стал магазин Macy’s, покупавший продукцию у дизайнеров оптом. К сожалению, мы не сработались, потому что розничная цена на шляпы должна была составлять около двадцати пяти долларов, а себестоимость, соответственно, двенадцать с половиной. Шляпа, сшитая вручную, не может стоить так дешево. Тут нужен завод, где шляпы делают машины. В оптовой торговле очень высокая конкуренция, и ремесленникам в этом бизнесе делать нечего. Весь американский образ жизни основан на оптовой торговле, а маленькие компании, делающие штучные товары на заказ, принадлежат к миру истинной роскоши. Они выживают лишь благодаря неустанному труду и упорству своих владельцев. В отличие от массового производства, ручная работа дает большой простор для самовыражения. Но сейчас все реже встречаются покупатели, понимающие ценность индивидуального высказывания дизайнера, которое принимает форму двух коллекций в год, выпущенных ограниченным тиражом. Однако мода выходит на следующий виток, и новым статусным символом станет индивидуальность. В моде грядет эпоха свободы самовыражения.

Итак, в 1950-е я расширил свой бизнес, и к 1956 году на меня уже работали пять модисток. Разумеется, они шили не круглогодично. На деле мы работали всего половину года: сентябрь, октябрь, ноябрь, затем февраль, март и апрель. Но несмотря на то что дела мои пошли в гору, широкая публика так и не приняла мои лучшие шляпы. Проблема заключалась в том, что мои лучшие модели опережали свое время года на два-три, и люди были просто к ним не готовы. Клиентки, которые знали меня хорошо, часто покупали мои шляпы, убирали их примерно на год и затем начинали носить. Правильно выбранный момент — одна из важнейших составляющих дизайна. В дизайне все как на фондовой бирже. Идеальным чувством момента обладал дизайнер платьев Норман Норелл. Он знал, когда публика готова принять ту или иную новую идею. Я долго наблюдал за ним и сейчас понимаю, что это был его главный вклад в моду. Я же никогда не умел (и не хотел) ждать нужного момента и не понимал, что это значит. Мне даже нравилось шокировать людей. Успеху моего бизнеса это не способствовало.

В июле 1956 года я готовил осенний показ, и у меня было чувство, что он станет одним из самых удачных. В то время в Нью-Йорке находились журналисты из других городов, а они никогда не видели мою работу. Я попытался договориться о пресс-показе с лидером их группы — Элеонор Ламберт. Она работала в нью-йоркском рекламном агентстве и вела колонку в газете. Элеонор ответила, что для моего показа у нее нет времени, так как в сетку пресс-показов включают лишь крупные модные дома. Я так рассердился, что решил провести этот показ во что бы то ни стало. Мы же в Америке, черт побери, думал я, у нас свободная страна. Иногда патриотизм просыпается лишь тогда, когда кто-то переходит тебе дорогу.

За две недели я заглянул в календарь пресс-показов и увидел, что заняты все дни и часы, свободными были только ночи, от полуночи до семи утра. Я заметил, что в один из дней двести журналисток из разных городов должны были посетить новый спектакль «Моя прекрасная леди», который спонсировал один богатый промышленник, и понял, что это мой шанс. Я назначил свой показ на двенадцать часов, сразу после театра. Это вызвало шквал протестов: представьте, что вы бросили гаечный ключ в работающий механизм из шестеренок, и вы поймете, что последовало. У Элеонор Ламберт случилась истерика, а я вдобавок объявил, что на показ придет весь актерский состав «Моей прекрасной леди» и у журналистов будет возможность познакомиться со звездами. В первые месяцы после премьеры мюзикла он пользовался бешеной популярностью, и все в индустрии моды были в ярости. Они не знали, что делать: какой-то William J. вызвал сенсацию, на его показ хотят прийти все! Донна Кэннон, помогавшая мне с показами (она фотографировала и писала пресс-релизы), чуть не умерла от страха. Все боялись мисс Ламберт, но я взял быка за рога и принялся за осуществление своих грандиозных планов. На показ захотели прийти пятьсот человек — а в моем салоне помещались сто двадцать пять, и то со скрипом. Что до актеров из «Моей прекрасной леди», в мюзикле играли трое-четверо моих близких друзей, они попросили Рекса Харрисона, Джули Эндрюс и других звезд посетить показ. Те согласились. Я закончил коллекцию и знал, что она одна из лучших, поэтому без колебаний пригласил пятьсот человек.

За два дня до показа я начал убираться в комнатах. Хозяйка не разрешила выносить вещи во двор, а места для хранения в доме не было. Тогда я взял несколько десятков метров прочной бельевой веревки и вывесил всю мебель — рабочие столы, стулья, свою кровать — за окно позади дома. В двух домах от нашего находился Музей современного искусства, и прохожие, наверное, думали, что моя выставка — новаторская инсталляция в стиле поп-арт.

Без мебели стены комнат стали еще уродливее, чем были, и я решил замаскировать их, используя тему своей коллекции — зачарованный лес. Я побежал на большой цветочный рынок и купил несколько огромных ящиков сарсапарели — вспомнил, что этими лианами были увешаны стены бальных залов на свадьбах и балах дебютанток. Я также купил различную тропическую зелень в картонных контейнерах, которые мы прибили над дверными проемами: создавалось впечатление, что лианы растут прямо из стен. Мы купили сотни живых орхидей и повесили их между лианами, покрывшими каждый сантиметр стен и потолка. Затем я пошел в Музей естественной истории и взял в аренду около десятка чучел редких птиц. Я повесил их на потолок на прозрачной проволоке и усадил на люстру. В парадной я поставил каменный фонтан с пухлым херувимчиком, держащим в руках дельфина, из пасти дельфина текла вода. У входа в дом, на восьми ступенях, мы разместили высокие пальмовые ветви. Все это великолепие увенчивали два двухметровых красных павлина, оставшиеся с Рождества, и красная ковровая дорожка, посыпанная золотыми блестками и ведущая с тротуара вверх по лестнице и в дом. У входа я поставил друга, одетого махараджей, в громадном тюрбане из ламе. Мне удалось вместить в пустые комнаты двести красно-золотых складных стульев, и я оборудовал временную раздевалку для моделей в коридоре.

Все это я сделал за два дня, которые провел без сна. Все, что не получилось вывесить за окно, я нагромоздил в ванной комнате (у меня были четырехметровые потолки), но оставил место вокруг ванны, которую покрасил золотой краской и наполнил шампанским. Из этой ванны нанятые мной дворецкие разливали шампанское гостям. На унитазе высились полутораметровые пирамиды из крошечных канапе. Свободного места не осталось вообще. В одиннадцать вечера в день показа мой друг, фотограф мистер Мэк, вышел из такси и, не увидев вокруг ни души, решил, что моя затея провалилась. Я же велел ему не тревожиться, так как показ назначен на двенадцать, и я не сомневался: придут все. Помню, как мистер Мэк тайком от меня позвонил жене и попросил ее позвать всех общих друзей, чтобы создать иллюзию толпы. Но когда миссис Мэк с друзьями приехали, они с трудом смогли открыть дверь такси из-за столпившегося на тротуаре народа.

К одиннадцати сорока пяти на Пятьдесят четвертой улице разразился хаос и образовалась пробка из машин. Все мои соседи высунулись из окон, а в дом тем временем пытались набиться более пятисот человек. Все двести приглашенных журналистов пришли как один — если не из чувства протеста, то из любопытства, ведь их лидер Элеонор Ламберт предупредила их со сцены отеля «Пьер», что я жулик и никаких актеров из «Моей прекрасной леди» на моем показе не будет. И посоветовала не тратить время зря. Впрочем, вскоре Элеонор убедилась, что журналисты редко слушаются чьих-либо советов.

Беднягу Рекса Харрисона чуть не растерзали в клочья. Когда он появился на пороге, все женщины, находившиеся вблизи, просто обезумели. Говорят, Джули Эндрюс тоже была там, но я ее не видел. Зато видел Джейн Мэнсфилд в розовой норковой пелерине и белых перчатках в сеточку. Она шла под руку с супругом, и журнал Look в тот вечер сделал множество фотографий. Двести журналистов умудрились войти в дом, но потом многие запаниковали, что может начаться пожар, и бросились к выходу. Это было похоже на встречу атлантического и тихоокеанского течений. Помню, как я произнес речь и сказал, что манекенщицы представят шляпы, как только смогут пробраться сквозь толпу, — а им понадобилось на это двадцать минут! Когда в комнатах не осталось ни сантиметра свободного пространства, мы с друзьями пришли в отчаяние и расставили маленькие золотые стулья на тротуаре Пятьдесят четвертой улицы. Я пообещал, что модели выйдут на улицу продемонстрировать шляпы. В первом ряду на этом уличном показе сидели сестры президента Кеннеди — внутрь им попасть так и не удалось, — а мои застенчивые клиентки из высшего общества в изумлении стояли чуть поодаль. Лучший вид был у моих соседей напротив: они расположились на балконах в рубашках с коротким рукавом и летних шортах, пили пиво и ели бутерброды. Наконец, показ начался — после того как от волнения я разрыдался. Это было шикарное дефиле, и все, кто не побоялся прийти в тридцатидвухградусную жару, до сих пор его вспоминают.

После показа счастливчики испили шампанского из золотой ванны, но никто не проголодался. Так что канапе я доедал еще неделю.

Это дефиле не предназначалось для нью-йоркской прессы: для нее я приготовил отдельное шоу, назначенное на одиннадцать утра следующего дня. Но журналисты из New York Times явились и на ночной показ и опубликовали репортаж о том, что происходило ночью. Они написали, что несмотря на то, что мои шляпы, пожалуй, слишком экстравагантны, лучшее шоу в городе с лихвой компенсирует этот недостаток. Журналисты из других городов написали восторженные отзывы: все твердили, что это было самое уникальное дефиле в их жизни и они открыли новый талант. Действительно, эти журналисты были первыми, кто оценил мои шляпы по достоинству и не испугался их экстравагантности.

Показ обошелся мне примерно в 2200 долларов, но окупился до последнего цента. Хотя лето оказалось бедным на заказы, я ни о чем не жалел. О модном доме William J. заговорили — я заявил о себе не с утонченным достоинством, а с разъяренным рыком. В 1950-е миром моды в Нью-Йорке заправляли консерваторы, их раздражала моя эксцентричность. На мою защиту встали New York Times, World-Telegram, Look, This Week, Hats, Journal-American, New York Post. А особенно меня поддерживал New Yorker. Юджиния Шеппард из Herald Tribune’s определенно ополчилась против меня и за пятнадцать лет не посетила ни одного моего показа. В оппозицию также попали Life, Vogue, Harper’s Bazaar и вся «элита» модной журналистики. Они игнорировали мою работу и иногда называли мои шляпы «цирком». Примерно в это время я начал хорошо зарабатывать, и мебель, которую я вывесил за окно, так никогда и не вернулась на свои места. Француженка-дизайнер съехала, и я арендовал ее комнаты на втором этаже и перенес в них мастерскую, а весь первый этаж переоборудовал под салон. Мой друг Джек Беркард — он стал дизайнером интерьеров — превратил невзрачный первый этаж в роскошный венецианский дворец, задрапировав стены чистым белым шелком и расставив во всех углах пальмы. Мы купили французскую мебель, обитую абрикосовым бархатом, повесили три громадные хрустальные люстры, сверкавшие и отражавшиеся в позолоченных барочных зеркалах, постелили золотые ковры от стены до стены. В окне с эркером выставили огромную скульптуру из красного дерева, изображавшую двух херувимов, подбрасывающих в воздух ракушку, в ней стояли живые цветы. Такого шика не видели ни в Париже, ни в Нью-Йорке! Я взобрался еще на пару ступеней выше по лестнице, ведущей на модный олимп.

Помню, как на открытии этого великолепия кто-то из гостей сказал, что салон очень элегантный, но Билл посреди этой роскоши не на своем месте. И он был прав! Через несколько месяцев я переоборудовал большую ванную комнату в спальню — надстроил над ванной еще один ярус и поставил там кровать. Я не мог жить в таком великолепии. Однако для бизнеса ремонт оказался полезным: клиенты заглатывали наживку и, глазом не моргнув, платили шестьдесят пять долларов за шляпу, а прежде грызлись за каждый доллар и не хотели отдавать за ту же шляпу и тридцати пяти. Лишь один человек почувствовал себя неуютно посреди этого псевдофранцузского шика — миссис Лоранс Рокфеллер, очаровательная женщина, которая любила простоту. Она-то и заметила, что зря я потратил столько денег на декор. Ей казалось, что женщины приходят ко мне, просто чтобы купить шляпу, а атмосфера роскоши им не нужна. Но я-то знал, что это не так. Большинство дам, покупающих вещи haute couture, хотят видеть вокруг себя роскошь.

Больше всего следят за модой светские львицы международного масштаба. Так было всегда. Обеспеченные дамы из их числа тратят на новую одежду огромные суммы. Часто они умоляют знаменитых дизайнеров продать им «знаковые» вещи, так как знают, что мировая пресса вскоре заметит их, и их имена и фотографии попадут в газеты. Вокруг светских львиц всегда крутятся прихлебатели: обедневшие особы голубых кровей, знаменитости, которые выбивают себе рекламные сделки и получают всю одежду бесплатно. Многие дизайнеры каждый сезон выделяют этим дамам полный бесплатный гардероб для продвижения новой коллекции. Вы будете потрясены, узнав, сколько модных светских персонажей, постоянно мелькающих в прессе, ни разу не заплатили ни цента за шикарную одежду, которую носят. Знаменитости второго ряда не получают одежду бесплатно, но часто имеют возможность взять у известного дизайнера потрясающее платье на один вечер.

Я много лет наблюдаю за вечеринками и приемами высшего света и сразу вижу платье, взятое напрокат. Оно не сидит так, как должно сидеть платье за несколько тысяч долларов. Часто женщины сами признаются, что одолжили платье у дизайнера: им это кажется забавным. Меховщики и знаменитые ювелиры часто сдают вещи и украшения напрокат. Ни один дизайнер в жизни не признается, что одолжил свое платье знаменитости, и, если честно, лучше бы они этого не делали, так как чаще всего одежду возвращают с пятнами от пота и грязным подолом. Притоку покупателей такая реклама не способствует. Но меня убивает то, что модные дома затем продают эти ношеные вещи клиентам, готовым платить реальные деньги, — после того как их поносили старлетки. Чаще всего это случается с модной одеждой haute couture, которая редко продается: дизайнеру так хочется увидеть, что одежду кто-то носит, что он одалживает ее, надеясь привлечь внимание. Но выигрывает от этого лишь сама знаменитость, повышая свой статус среди друзей, — ведь они-то думают, что она сама купила все эти платья.

Лучшие клиенты — не тусовщики, а просто богатые люди, которых немало. Они, как правило, слегка консервативны, но именно эти женщины составляют костяк хорошего бизнеса, так как на их преданную поддержку можно рассчитывать из года в год. Они не меняют дизайнеров каждый сезон, купившись на статью о новом любимчике прессы. Они верны тем, чья работа им нравится, и вовремя платят по счетам. Превосходные клиентки получаются из женщин, стремящихся к определенному положению в обществе: вы всегда продадите им то, что считается текущей статусной униформой. Но никогда — то, что ни разу не надевала герцогиня Виндзорская. У этих женщин нет собственного мнения, мода для них — лишь способ стать «своими» среди старой гвардии. Полет дизайнерского воображения разбивается о твердолобость этих клиенток.

Как в любом бизнесе, в моде не так уж много милых, обходительных покупательниц, общаться с которыми приятно. Увы, примерно шестьдесят пять процентов женщин, покупающих одежду haute couture, — те еще гадюки, им невозможно угодить, они прибегают к самым подлым трюкам, пытаясь сбить цену, требуют наивысшего качества и в три раза больше внимания к себе. Один из недостатков высокой моды в том, что эта сфера привлекает самых амбициозных выскочек: задавак, снобок, ханжей, эгоисток. Эти женщины считают себя светскими персонажами, но на самом деле они — липа. Для модного дизайнера связаться с такими клиентками — все равно что упасть в змеиную яму. Приятнее всего работать с клиентками не из Нью-Йорка, особенно с Запада США. Эти женщины не преследуют никаких скрытых целей, мода для них — средство индивидуального самовыражения, она приносит радость им и их семьям. Чудесные клиентки также попадаются среди сливок нью-йоркского общества, но те, как правило, не интересуются модными тенденциями. Они выбирают лучшие ткани, лучших портных и самый незаметный дизайн.

У меня есть книжка, где записаны все имена артисток и художниц с Пятой авеню и Парк-авеню, которые так мне и не заплатили. Вот наглые дамочки! В суд бы на них подать. Если бы я показал вам список имен, у вас бы челюсть отвисла. Помню одну женщину, которая пришла ко мне, когда я только начинал свое дело. Она вела себя ужасно надменно, оскорбила миссис Нильсен. Я готов был уже выставить ее за дверь, но ее порекомендовала одна из моих лучших клиенток. Закончив выпендриваться, она ушла с четырьмя шляпами. Дело было в октябре. Прошла зима, весна, а я так и не получил от нее ни цента. Я подал в суд малых исков, но она и тогда не заплатила. В середине лета, когда бизнес простаивал, а денег не было даже на еду, я как-то проходил мимо ее квартиры на Парк-авеню и увидел, что окна на втором этаже открыты. Я сложил свой номер New York Times, как делал в свою бытность почтальоном, прикрепил к газете записку и бросил в окно. В записке говорилось, что в качестве последнего средства я намерен взыскать деньги за шляпы с ее подруги, которая порекомендовала мне эту даму. Она тут же подбежала к окну и пригрозила вызвать полицию, а я крикнул, чтобы она прочла записку. Так как передо мной была отчаянная светская карьеристка, я задел ее за больное, и мысль о том, что я обо всем расскажу, перепугала ее не на шутку. Через секунду мои сто шестьдесят пять долларов летели ко мне из окна. Все это происходило на углу Парк-авеню и Семьдесят девятой улицы. Потом я не раз проходил мимо этого дома и каждый раз смеялся.

*

С самого детства я обладал повышенной чувствительностью, которая приоткрывала передо мной дверцу в подсознание; мое чутье опережало время примерно на десять лет. Я умею предугадывать общее настроение в моде. В школе родные и друзья вечно смеялись надо мной и называли мои идеи странными, но через семь-десять лет те самые люди, кто осуждал меня, начинали расхаживать в той самой одежде, которую они критиковали. И это касается не только моды, а искусства в целом, всего, что стимулировало мой сознательный ум и свободно проникало в глубины подсознания. Иногда даже я сам боюсь поддаваться этому подсознательному вдохновению, боюсь сотворить что-то абсурдное, но какой бы дикой или вульгарной идея ни казалась поначалу, через пять лет она приходит в голову кому-то еще. Поэтому я рекомендую всем творческим людям никогда не сдерживать себя.

Разрабатывать дизайн модной коллекции — все равно что отрастить антенны, тянущиеся в неизвестность; главное, чтобы эти антенны оказались выше, чем у других дизайнеров. Растить их приходится долго, до тех пор, пока не ощутишь щекотку вдохновения и не поймешь, что создал что-то более стоящее, чем у твоих конкурентов. С каждой новой коллекцией мои антенны становились длиннее — начиная с 1948 года. Максимальной высоты они достигли в 1960 году. Уже на следующий день после показа новой коллекции шляп, когда в теле не было никаких сил, мой ум оживал, и я начинал искать вдохновение для следующей коллекции. У каждого дизайнера есть фирменный почерк, отражающий его личность, а истинные творцы обладают способностью отворять двери между сознанием и подсознанием в любой момент.

Я позволил себе самую большую роскошь в дизайне — полную свободу. В 1957 году на моих шляпах расцветали яблочные и грушевые сады, зеленели огороды, я делал шляпы-колокольчики из громадных зеленых листьев капусты, вымачивал солому в тазах с водой и формировал из нее гигантские яблоки и апельсины. Матроски я превратил в тарелки с салатными листьями и фруктами. Для меня не было границ. Помню, однажды летом я готовил особую коллекцию соломенных шляп в виде ракушек, для придания им формы солому необходимо было вымачивать в воде. В мастерской стояла жара, градусов тридцать восемь, я наполнил ванну, надел плавки и весь день проплескался в воде, делая шляпы. Когда звонил телефон или кто-то стучался в дверь, я выскакивал из ванны и бежал, оставляя за собой лужи.

В июле меня вновь настигло вдохновение. Два года назад я уже вдохновлялся птицами и птичьими перьями, но в этот раз мое увлечение перешло все разумные границы. Перья были повсюду. Известный модный критик из Women’s Wear Daily восторгался моей коллекцией: «Я давно не видел, чтобы перья использовали столь изобретательно, и уже на середине показа многочисленная аудитория поняла, что присутствует на одном из самых креативных шляпных дефиле за прошедшие десять лет».

А сколько удовольствия я получил, готовя эту коллекцию! Я взял перья страуса и отделил мягкие перья от жесткой основы, обжег пух кислотой и оставил лишь хрупкое кружевное перо. Эти кружева я и наклеил на простую облегающую шапочку: получался пушистый ореол вокруг головы. Это была только одна модель, а еще я водружал целых птиц в складки драпированного бархата, петухи с красными гребешками казались живыми, их метровые хвосты ниспадали на спину. Птицы выглядели так натурально, что многие зрители решили, что они откладывают яйца! Особенно всем понравился попугай, прыгающий через бархатное кольцо; увидев эту птицу, Гарри Мур пошутил: «Не забудьте постелить соломки на дно шляпной коробки!»

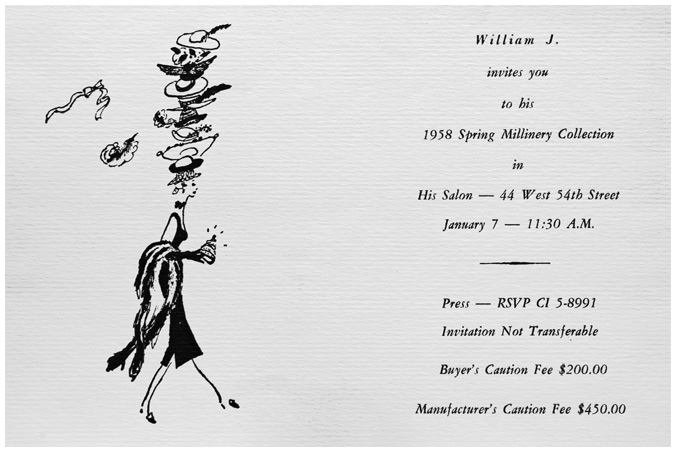

На все мои показы приходили байеры из крупных универмагов, высиживали от начала до конца и ни разу не купили ни одной шляпки, чтобы поддержать нашу работу. К 1958 году меня так это взбесило, что я решил брать с профессиональных байеров «страховочный взнос»: они или должны были купить шесть шляп, или заплатить двести долларов за вход. Эту систему придумал не я: так поступали все парижские дизайнеры, чтобы обезопасить себя. К сожалению, в Нью-Йорке этой практике не следовал никто, и байеры просто перестали приходить, при этом они здорово разозлились на меня, ведь им больше нельзя было глазеть на мои коллекции, чтобы потом скопировать их. К сожалению, сейчас, когда байеры управляют рынком, идея страховочного взноса попросту устарела.

Когда я готовил осеннюю коллекцию 1958 года, мои антенны, достигшие уже небывалой высоты, велели мне сделать шапки, глубоко надвинутые на брови и полностью скрывающие волосы. Один парижский дизайнер недавно запустил моду на парики, а я не сомневался, что в будущем шапки и шляпы будут использовать только для того, чтобы спрятать под ними грязные волосы. Мои шапки целиком были сделаны из меха, и самые смелые модели закрывали даже брови. Они выглядели очень дерзко рядом с крошечными круглыми шляпками-таблетками, которые в то время носили женщины. Миссис Нильсен умела работать с мехом и научила меня всем хитростям: как растягивать, резать и сшивать его. Соединив соболя и шиншиллу, мы сшили самые необычные шапки за всю мою карьеру. Как их испугались консерваторы!

Эта коллекция опередила свое время даже сильнее, чем я ожидал. Большинство байеров, даже самые смелые из них, решили, что это провал. Им казалось, что пропорции шапок просто возмутительны и никто никогда не будет их носить. Прошел сезон, и я распродал лучшие из меховых шапок по пять и десять долларов, но продолжал верить и терпеливо ждать. И что вы думаете? Через четыре года мои меховые шапки прогремели на весь мир и стали считаться последним писком моды. Слава богу, что мне всегда было плевать на деньги. Я просто хотел делать самые модные шляпы. В тот же сезон, в 1958 году, я придумал меховые аксессуары, чтобы носить их с шапками, — трехметровые круглые боа из лисы и шиншиллы. Несомненной инновацией была моя «меховая подушечка» — шкурки, сшитые в нечто вроде большого воротника, набитого пером. Мех выглядел живым, он шевелился и обнимал шею, как будто животное, из которого сделан воротник, все еще дышало.

К 1960 году на моем радаре возникли абстрактные футуристические формы, и я начал работать совершенно в другом направлении. Моим вдохновением стало оригами — древнее японское искусство складывания бумаги, я стал использовать в творчестве квадраты и углы, чистые линии — никаких больше завитушек в стиле романтизма XIX века.

William J. приглашает вас на показ весенней коллекции дамских шляпок 1958 года в его салоне на Пятьдесят четвертой улице, 44

7 января в 11:30

~

Для прессы. Просьба ответить на приглашение

Приглашение без права передачи.

Страховочный сбор для байеров 200$

Страховочный сбор для производителей 450$

К осени 1960 года мои антенны удлинились настолько, что даже люди, которые верили в меня с самого начала, стали подумывать, а не плачет ли по мне сумасшедший дом. Вдохновением для новой коллекции стала Африка. Головные уборы зулусов и африканские рептилии вдохновили меня на создание коллекции целиком из змеиной и других видов кожи. Шить из кобры и питона было очень волнующе. У этих шляп отсутствовала твердая основа: я рассчитывал, что змеиная кожа примет форму естественным образом. Мы лакировали обезьяний мех и оторачивали его черной кожей. Коллекция была прекрасной, но, увы, слишком новаторской, и почти не продавалась. Однако уже через три года все в мире моды носили и делали шляпы из змеиной кожи — а также куртки, костюмы и браслеты.

Моя последняя коллекция в 1962 году состояла из космических шлемов, обтекаемых, лишенных всякого украшательства, — чистая форма, напоминавшая корпуса ракет и шлемы автогонщиков. Коллекция стала предвестником новой эпохи в моде.

Каждый сезон я давал критикам повод для обсуждений, и они с упоением перемывали мне косточки. Жаль, что все их время было занято придирками и они не нашли ни минутки, чтобы купить действительно стоящую, новаторскую вещь. Некоторые из моих критиков позднее извинились передо мной за травлю. Через десять лет после взрыва не остается никого, кто не почувствовал бы отголоски. Но так уж устроен мир моды: идея, провозглашенная элегантной, за десять лет до этого считается возмутительным безобразием, за пять лет до пикового момента — смелой, через пять лет после него — скучной. Для тех, кто хочет стать дизайнером, нет единого пути; все, что можно посоветовать, — упорно трудиться, проявлять целеустремленность, граничащую с упрямством, всегда бороться за то, во что веришь. Лишь люди, готовые пожертвовать безопасностью и комфортом и отстаивать свое видение, меняют мир.

1956, 1957 и 1958 годы были удачными для шляпной индустрии, но я чувствовал, что над горизонтом нависла темная туча. Я знал, что вскоре шляпы вовсе выйдут из моды. В 1954 году, сделав первые шляпки из плиссированной вуали, я уже подозревал, что это начало конца: моя модель пользовалась небывалым успехом, но не у шляпников. Ее не брали в отделы шляп, в итоге она попала в отделы аксессуаров, находившиеся на первом этаже универмагов. В следующем сезоне я перестал делать эти шляпы: мне казалось, что они уничтожат всю шляпную индустрию. Как и все шляпники, я сунул свою голову в шляпе в песок, стараясь не замечать надвигающейся угрозы в виде женщин, которые предпочитали вовсе обходиться без головных уборов. Моя подруга миссис Мэк вечно кричала на меня, приказывая быть реалистом и давать людям то, что им нужно. В любом случае стало ясно, что шляпники не будут делать шляпки из вуали. И что вы думаете — к 1960 году шляпы вымерли как вид и все стали носить шарфы на голове. Вот вам один из важнейших уроков в мире моды: не пытайтесь противиться трендам, все равно ничего не выйдет. Дизайнеры должны реализовывать идеи, рождающиеся в самой глубине их подсознания, даже если те кажутся безумными. Я отлично понимал, что у шляп нет будущего, но почему-то решил, что смогу побороть этот тренд.

Последним ударом по шляпникам стал показ Живанши: тот выпустил на подиум моделей в париках. Каждый раз, когда модели переодевались на показе, они портили прическу, а времени на укладку не было, поэтому Живанши просто взял и надел на них парики. Во всех газетах это представили как шутку, никто не воспринял тенденцию всерьез. Но я сразу понял, что следующее поколение женщин будет носить парики вместо шляп — или просто коротко стричься.

Все эти годы я продолжал без приглашения проникать на светские рауты, чтобы понаблюдать за модно одетыми женщинами. Я вечно прятался за пальмой в горшке и подмечал, как одеты элегантные дамы. Однажды Живанши и Баленсиага, которые всегда сначала проводили показы для байеров и лишь затем, через месяц, — для прессы, решили привезти свои коллекции в Нью-Йорк спустя два месяца после парижского показа. Это было новшество: всего какой-то месяц назад байеры потратили все деньги на поездку в Париж и выложили по две тысячи долларов каждый, чтобы попасть на дефиле ведущих модных домов, теперь же кто угодно в Нью-Йорке мог заплатить сто долларов за вход в бальный зал отеля Ambassador, где проходил показ. Планировалось сначала провести показ Живанши, а после перерыва на шампанское — дефиле Баленсиаги. У меня лишних ста долларов не нашлось, так что я притворился официантом, повесил полотенце на руку и в таком виде вошел прямо через парадную дверь как раз в тот момент, когда Кармель Сноу, редактор Harper’s Bazaar, показывала охране свой стодолларовый билет. Оказавшись внутри, я выбросил полотенце и посмотрел оба вдохновляющих показа из-за плотных узорчатых портьер. У Живанши было море оригинальных идей, центральным элементом его коллекции стали «складки Ватто». В перерыве я наблюдал, как одеты дамы из зрительного зала. (На всех приемах, куда я приходил без приглашения, я никогда не брал бесплатное угощение и напитки и не общался с гостями. Может быть, из-за угрызений совести, а может, просто потому, что мне было комфортнее в роли наблюдателя.)

Вторым отделением модного спектакля шел показ Баленсиаги, и когда я посмотрел показы двух кутюрье подряд, у меня не осталось сомнений, кто из них мастер. Одежду Баленсиаги отличала глубина замысла и интересный покрой — юному Живанши еще только предстояло этому научиться. В тот вечер я явственно увидел разницу между высокой модой и поверхностными идеями. Хотя я уже много лет имел дело с одеждой лучших мировых кутюрье, тесно общаясь с владелицами Chez Ninon, лишь тем вечером я наконец понял, почему именно Диор и Баленсиага достигли вершины. Три года спустя, в очередной приезд Живанши в Нью-Йорк, я ужинал с ним. Мне очень хотелось с ним познакомиться, и я просто снял трубку и позвонил ему в отель. Он оказался милейшим человеком и разговаривал со мной как с лучшим другом. Я сказал, что хочу побеседовать с ним о моде, и он пригласил меня на ужин в отель The Sherry-Netherland, где мы проговорили два часа. На смеси ломаного английского и полузабытого мной французского мы обсудили тот его показ в Нью-Йорке три года тому назад. Помню, меня поразило, что Живанши прекрасно понимал, как много у него воруют; он упомянул многих известных парижских дизайнеров, укравших его идеи. Я и сам мог перечислить их по именам. Жаль, что это понимание не мешает дизайнерам в свою очередь заимствовать идеи у других, ведь на показах Живанши тоже часто всплывали модели, годом раньше созданные Баленсиагой. Но я по-прежнему считаю Живанши одним из самых больших оригиналов мира моды. В тот вечер он заметил, что самый уважаемый дизайнер Америки Норман Норелл не пропускает ни одного его показа — впрочем, как и дефиле Balenciaga. Меня это шокировало, но в подтверждение Живанши показал мне телеграмму, полученную в тот день из Парижа, с перечнем купленных Нореллом платьев. Норелл приходил на дефиле через два месяца после профессиональных байеров, чтобы его никто не видел. Позднее, вернувшись в Париж уже репортером, я повидал в первом ряду парижских показов почти всех именитых американских дизайнеров. Но, в отличие от многих других, которые открыто копировали парижан и нагло выдавали дизайн за свой, Норелл утверждал, что его интересует исключительно конструкция одежды и ничего больше. В тот же вечер Живанши, ученик Баленсиаги, признался, что Баленсиага всегда учил его делать то, что нравится, и то, во что он верит. По его словам, женщины способны почувствовать искренность дизайнера, увидеть в одежде отпечаток его личности, и это побуждает их покупать. К такому же выводу пришел и я за пять лет до нашего разговора.

*

Каждое утро, открывая нью-йоркские газеты, я первым делом прочитывал раздел некрологов — проверял, не скончалась ли какая-нибудь из моих клиенток преклонных лет. Ведь шляпный бизнес держался в основном на пожилых матронах, а молодые люди шляпы не носили. Живых клиенток у меня осталось не так уж много. Далее я открывал светскую хронику и следил за перемещениями модных светских львиц. Пять вечеров в неделю я наблюдал за элегантными женщинами с балконов бальных залов; нацелив на них оперный бинокль, я разглядывал их шикарную одежду и мысленно переодевал их, индивидуально подбирая для каждой более эффектный костюм. На все эти балы и приемы я проходил безбилетником и вскоре знал все черные ходы в модные театры, отели и рестораны. Сейчас я с трудом найду даже парадный вход в Waldorf, но в те дни я мог с закрытыми глазами провести вас через пожарные выходы и кухни отелей к бальным залам. Помню, однажды в Waldorf останавливалась королева Елизавета, отель охраняли сотни полицейских, а я понял, что просто обязан попасть туда и увидеть шикарно одетых дам. Я очень нервничал, но использовал все свои секретные ходы и попал в прожекторную, находившуюся под потолком бального зала. Королева в бриллиантовой тиаре предстала передо мной во всей красе, освещенная лучом прожектора. Я лежал под потолком на подвесных мостках, приклеившись к биноклю, и разглядывал толпу из трехсот элегантных гостей, от которых меня отделяло двадцать метров.

В другой раз я захотел попасть на самый эксклюзивный бал дебютанток в Нью-Йорке, куда не пускали ни прессу, ни посторонних. Весь августейший бомонд собрался там. Я прибыл в отель Plaza за два часа до начала мероприятия, зашел в бальный зал и увидел, что ко входу стекается несколько десятков полицейских. Я понял, что если сейчас выйду, то никогда уже не попаду обратно, залез под стол в банкетном зале и просидел там два часа. Увидев из своего укрытия кучу ног, я решил, что уже можно вылезать и смешаться с толпой. Так я раздобыл чудесный эксклюзивный репортаж для газеты.

Эти балы, куда я проникал без приглашения, были частью моего самообразования в мире моды. Когда в один вечер в отеле проводилось несколько приемов и мне не удавалось рассмотреть всех элегантных дам по прибытии (а лучшего момента изучить наряды может и не представиться), я занимал второй по важности наблюдательный пункт — у входа в женский туалет. Выпив аперитивы, все девушки без исключения шли в дамскую комнату, и это было настоящее модное дефиле, позволявшее мне во всех подробностях разглядеть наряды. Наблюдение за людьми стало для меня настоящим хобби, занимавшим все свободное время, и лучшим образованием из возможных. Меня так часто можно было увидеть в отелях, что многие думали, будто я там работаю.

Одним из самых запоминающихся балов стал маскарад 1949 года в Waldorf, когда самая шикарная женщина в Нью-Йорке, миссис Байрон Фой, произвела фурор своим нарядом. Она тогда впервые надела платье, расшитое блестками. Это было платье Dior, и называлось оно «рыбья чешуя». Юбка с огромным кринолином состояла из нескольких десятков «лепестков», расшитых чешуйками из блестящего целлулоида, действительно напоминавшими рыбью чешую. Диор использовал голубой, зеленый и цвет морской волны, а тридцатисантиметровый шлейф завивался вверх, подобно русалочьему хвосту. Остальные платья по сравнению с этим казались жалкими тряпками. Позднее его и многие другие восхитительные наряды миссис Фой приобрел музей «Метрополитен».

Видеть платья haute couture на живых, настоящих женщинах — совершенно уникальный опыт. Модные наряды часто выглядят эффектно на фотографиях, но лишь в движении можно увидеть разницу между хорошим платьем и дешевкой. Дизайн можно назвать совершенным лишь в том случае, если он оживает на женской фигуре, превращая ее в грациозную скульптуру. Когда на меня нападало уныние и мне нужно было взбодриться, я легко излечивался от депрессии походом в модный ресторан или на вечеринку, где наблюдал за красивыми женщинами. В Нью-Йорке, где каждый день проходит три-пять крупных публичных приемов, это всегда было легко.

Я никогда не пропускал бала «Апрель в Париже», открытия оперы и бала по случаю пасхального воскресенья: это были главные события года для всех модных персонажей. Часто я брал с собой свою девушку, нарядив ее в какой-нибудь экстравагантный наряд своего авторства; фотографии девушек в моих нарядах неизменно попадали в газеты, и это грело мое самолюбие. Мне особенно запомнилось одно открытие сезона в «Метрополитен-опера». Дело было в те дни, когда у меня еще совсем не было денег и мы могли позволить себе только стоячие места. Весь день простояв в очереди у здания оперы, мы наконец подошли к кассе, и оказалось, что остался всего один стоячий билет в партер и два на верхний балкон, куда вел отдельный неказистый вход. На этом балконе было отлично слышно музыку, лучше, чем где-либо в зале, но мы пришли в оперу не за музыкой, а чтобы поглазеть на публику, и намеревались войти через парадный вход, с Тридцать девятой улицы, вместе со всеми знаменитостями, и произвести фурор своими нарядами. В шесть часов мы купили билеты и побежали домой прихорашиваться. Оставив своих подруг Эллен и Мэри в такси у входа в оперу — обе были разодеты в пух и прах, — я бросился на балкон, вылез на пожарную лестницу, спустился по боковой стене здания оперы и залез в окно кухни ресторана Louis Sherry’s, где элегантные посетители оперы уже лакомились куропатками. Я очутился на первом этаже и взял на наши билеты пропуска, дававшие право входа через парадную дверь (на случай, если кому-то из гостей захочется выйти во время представления). Затем я вышел, снова сел в такси к Эллен и Мэри, объехал здание оперы кругом, и мы торжествующе вошли через парадный вход, произведя фурор своими нарядами.

За три дня до этого мой друг Джек Эдвардс сшил для Мэри фантастическое платье в стиле ампир из жемчужно-серой муаровой шторки для душа. На следующий день после открытия оперы фотография Мэри в этом платье красовалась на первой странице Women’s Wear Daily с подписью: «Платье новейшей модели». Мы чуть не померли со смеху: шторка для душа за семь долларов обставила дорогие творения знаменитых кутюрье! Эллен тоже попала в несколько нью-йоркских газет в совершенно сумасшедшей шляпе из перьев цапли, которые принесла мне клиентка в большом количестве, чтобы я украсил ее шляпку. Мы приделали к шляпке Эллен расшитую золотом вуаль, полностью закрывавшую платье из ламе за восемь долларов девяносто пять центов. То были чудесные безумные деньки, когда мода заменяла нам воздух. Эллен была королевой Гринвич-Виллидж, ходила в черных колготках и шляпах William J. последней модели. Так же мы отрывались в пасхальное воскресенье, расхаживая по городу в самых невероятных нарядах. Хотя многие журналисты считали пасхальные парады проявлением дурновкусия, я убежден, что подобный эксгибиционизм очень полезен для молодых дизайнеров, так как позволяет отбросить ограничения и дает свободу — а без этого в моде никак. Увы, эти золотые времена остались в прошлом. Телекамеры убили оперные премьеры, пасхальные парады и балы, отпугнув элегантную публику, теперь на эти мероприятия ходят только выскочки да деревенщина.

А как мы праздновали Новый год! Собиралось по двадцать друзей, все в самых безумных шляпах William J. Местом проведения вечеринки обычно выбирали ресторан Lüchow’s, где играл немецкий фольклорный ансамбль. Наш столик выглядел как декорация из голливудского фильма. На одну из этих вечеринок Кловин — моя подруга, администратор военного клуба — надела громадную черную шляпу, которую я соорудил всего пару часов назад и еще не успел прошить. Я намотал на гигантский плоский каркас из конского волоса пятьдесят метров прозрачной сетки, сделав нечто вроде громадной круглой мишени. Кловин напилась немецкого пива и пошла плясать с барабанщиком, ухватившись за подтяжки, благодаря которым его альпийские шорты держались на круглом пивном животе. Они пустились в пляс по залу, и тут сетка, которой была обернута шляпа, зацепилась за ветку рождественской елки, Кловин ничего не заметила, а сетка тем временем начала разматываться с ошеломляющей скоростью. Весь ресторан покатывался со смеху, а Кловин пришлось протанцевать в обратную сторону, чтобы снова замотать сетку.

Когда мы ужинали в Lüchow’s, мы всегда звонили в ресторан из автомата и просили позвать герцога и герцогиню таких-то. Если вы бывали в Lüchow’s, то наверняка помните официанта, наряженного пажом, который расхаживал по залам с гигантской грифельной доской с именем человека, которого вызывают к телефону. Всем, естественно, сразу становилось интересно, кто из присутствующих герцогиня, и одна из наших подружек в моей шляпе вставала и шла к телефону. После ее возвращения к нашему столику неизменно подходила одна из посетительниц и спрашивала, где купить такую шляпку. Конечно, все это делалось смеха ради, и сомневаюсь, что таким способом мы привлекли хоть одну клиентку, — зато как мы смеялись! И заодно выгуливали мои модные шляпы.

Многие женщины никогда не носят шляпы, но накануне пасхального воскресенья готовы потратить на шляпку сотню долларов. У меня был огромный круг клиенток, покупавших шляпу раз в год. Мне кажется, ими двигало только одно — стремление попасть в газеты. Раньше во время пасхальных парадов элегантная публика появлялась на Пятой авеню лишь для того, чтобы посетить прием в одном из отелей. А в основном пасхальные обеды посещали амбициозные женщины, которые хотели, чтобы их сфотографировали для газет, и модные дизайнеры, продвигавшие свою одежду.

Эпицентром роскоши на Пасху был отель Plaza. Восхитительно элегантный пальмовый дворик со сверкающими люстрами и дамами в нарядах из последних коллекций, невероятный бальный зал с хрустальной террасой и десятиметровыми зеркальными дверьми, которые держали распахнутыми весь день, чтобы этот великолепный вид открывался сразу после входа в отель. Пожалуй, нигде в мире больше не сохранилась эта атмосфера старосветской элегантности, кроме как в Plaza в пасхальное воскресенье. Разве что по понедельникам в опере: женщины, сверкающие драгоценностями, обвешанные мехами шиншиллы, перьями и бриллиантами. Парадный вход в оперу со стороны Тридцать девятой улицы был одним из немногих мест в мире, где можно было лицезреть картину, подобную той, что разворачивалась на мероприятиях с участием королевской семьи в Лондоне: около четырехсот длинных блестящих черных лимузинов выстраивались в очередь, чтобы отвезти сливки капиталистического общества после премьеры домой, в апартаменты с французской мебелью на Пятой авеню. Благодаря этим балам и приемам крутились колесики модного бизнеса в Нью-Йорке, а карманы торговцев всегда были полны.

И все же эти великолепные приемы всегда меня пугали. Пребывание в роскоши вызывает у меня пресыщение, за которым следует чувство стыда, мир гламура влечет, но одновременно внушает сильнейшее желание сбежать и найти утешение в аскетизме бедности.

В период с 1947 по 1960 год в Нью-Йорке появилось множество фирм, пытавшихся торговать одеждой индивидуального пошива оптом; ни одна из них не удержалась на плаву. Хотя эти предприятия широко рекламировались в прессе, они едва сводили концы с концами, вся прибыль уходила на аренду и зарплаты модисткам. Иногда случался удачный год, дельцы воодушевлялись и начинали верить, что не все еще потеряно. Но для меня путь истинного творца в дизайне всегда был сопряжен с неустанной борьбой как с финансовой, так и с моральной точки зрения. Америка — коммерческий рынок, здесь мало кто понимает художников и ценит оригинальность. Если у дизайнера есть небольшая группа постоянных клиентов, он не падает духом, но для бизнеса этого недостаточно. В Америке модные дизайнеры должны ориентироваться на массовое производство, но тут встает вопрос: а как же самовыражение, столь важное для творческого человека? Есть выход, старый как мир: вести голодную жизнь и наслаждаться полной творческой свободой. Увы, все попытки художников примирить творчество и жизнь в комфорте потерпели крах. Я лично считаю, что это невозможно.

Как ни крути, высокая мода всегда начинается на индивидуальном уровне: одежду haute couture носят единицы, смелые оригиналы. Мода описывает круг, периоды консерватизма и новаторства чередуются. Но, как любое искусство, мода всегда отражает дух времени.

Я хорошо помню комментарий сотрудниц Vogue: «Ах, если бы можно было утихомирить энтузиазм Уильяма и сделать его таким, как все!» Как же я рад, что они не утихомирили мой энтузиазм! И ничего, что у меня осталось много шрамов от расставленных на меня ловушек из колючей проволоки.