Я СТАНОВЛЮСЬ WILLIAM J.

Я вернулся в Бостон, но после ослепительной роскоши Нью-Йорка все было не то. Bonwit Teller оплатил мне учебу в Гарварде, куда я пошел в сентябре 1948 года. Но после нью-йоркского блеска скучная жизнь в Кембридже едва ли могла мне понравиться. Я понял, что меня ничто не остановит: я хотел жить и работать в Нью-Йорке. Гарвард казался тюрьмой, я чуть не свел с ума родителей своими мольбами и уговорами отпустить меня на свободу.

В результате пространной переписки я убедил администрацию Bonwit Teller предоставить мне место в стажерской программе нью-йоркского универмага, а тетя и дядя готовы были принять меня у себя. Месяц я донимал родителей, и наконец те согласились разрешить мне попробовать. Всю неделю до отъезда я расписывал, как здорово будет в Нью-Йорке, и обещал писать каждый день. Мама с папой пришли к выводу, что жить со мной в таком состоянии, в каком я пребывал на тот момент, все равно невозможно, и лучше уж я поеду, а там, глядишь, и избавлюсь от своей навязчивой идеи. Кроме того, они не сомневались, что мне станет одиноко, я соскучусь по друзьям и вернусь в Бостон еще до истечения месяца. А я никогда в жизни не был одинок — мне даже немного стыдно в этом признаваться. Так что я умчался в Нью-Йорк со скоростью кометы. А родители потом всю жизнь жалели, что отпустили меня. Ну не верили они, что можно так влюбиться в город. Когда я приехал в Нью-Йорк, моя семья установила одно правило: по вечерам я должен был продолжать образование и ходить в Нью-Йоркский университет каждый день после работы. Но уже через несколько дней я начал прогуливать, так как по понедельникам мне нравилось ходить в оперу и наблюдать за богемными старушками. В другие дни я ходил на модные приемы и балы, где подмечал все стили, старые и новые, и смотрел, как платья ведут себя в движении, как выглядят драгоценности, как уложены волосы у гостей. Это и стало моим образованием. Я прогуливал все занятия, которые оплачивали родители, — хотя они так никогда об этом и не узнали. До сих пор мое любимое времяпровождение — наблюдать за людьми. Это лучшее в мире образование.

Это преступление, что родители не обращают внимания на естественные склонности своих детей и не подталкивают их к тому, что получается у них легко. Мои безумные идеи, видимо, напугали моих родителей до смерти, поэтому они противились моему выбору всеми силами. Тяга к творчеству у ребенка в американском обществе воспринимается как что-то дурное. Родители не должны стыдиться этого, не должны думать, что мужчина, интересующийся балетом, оперой, различными сферами дизайна, — «не мужик». Сколько семейных драм вызвал этот стереотип! В нашей стране было бы гораздо меньше психических заболеваний, если бы родители принимали своих детей такими, какими их создал Бог, не пытаясь навязать им более «приемлемую» судьбу.

Я поселился в Нью-Йорке в ноябре 1948 года, в понедельник — день открытия оперы. Тем самым вечером в антракте богатая матрона миссис Флоренс Хендерсон положила ноги на стол в ресторане Louis Sherry’s. Наутро газеты всего мира пестрели ее фотографиями, и я понял, что мое восхождение на модный олимп началось. Этот акт публичного неповиновения старому порядку могла бы совершить Изабелла Гарднер лет пятьдесят назад и потрясти закостенелый Бостон — но со времен Изабеллы Гарднер в Бостоне таких смельчаков не нашлось. А теперь я оказался в самой гуще событий: день открытия оперы и ноги миссис Хендерсон вызвали настоящий переполох.

Но блеск Нью-Йорка омрачало для меня проживание с Харрингтонами, очень богатой и очень консервативной семьей. Мой дядя и кузены — Дик и Дональд — стыдились рассказывать своим друзьям, что я хотел стать дизайнером модной одежды и шить женские платья. Тетя, не желая ввязываться в семейную ссору, сохраняла нейтралитет, заявляя, что у каждого есть право заниматься выбранным делом, коль скоро это угодно Господу Всемогущему.

Харрингтоны жили в роскоши: каждый вечер мы ужинали при свечах, а еду готовила и подавала горничная. Выходные проводили в прекрасном загородном доме в Коннектикуте. Все это резко отличалось от нашей очень скромной и тихой жизни в Бостоне, где мы ели фасоль из банки и гамбургеры по субботам. Иногда богатые друзья моих кузенов заезжали за нами на лимузинах с шоферами, и мы ехали по Парк-авеню на вечеринку в чью-нибудь потрясающую квартиру. Помню одну, где все краны в ванной были из чистого золота.

*

В Bonwit Teller я месяц обучался работе каждого отдела — потрясающая практика, за которую я буду благодарен всю жизнь. Заведующая складом мисс Росс и байер мисс Доусон рассказывали мне о фирменном стиле знаменитых дизайнеров и объясняли, почему дизайнерская одежда стоит так дорого. Меня совершенно завораживал отдел шляп, и если выдавалась свободная суббота, я проводил ее в ателье — учился шить шляпы. Молодые шляпники объяснили мне азы этого дела. Почти каждый день я видел дам из бутика Chez Ninon — они стали моими ангелами-хранителями. Первое Рождество я отработал в «Клубе 721» — салоне на втором этаже универмага, где мужчинам помогали выбирать подарки для дам. Это было восхитительно — ходить по всему магазину и искать подходящие подарки для женщин. Мужчины тем временем сидели и попивали коктейли, их обхаживали красивые продавщицы, и продажи у нас были феноменальные.

Все праздники нью-йоркское высшее общество проводило фантастические благотворительные балы и маскарады, и гостьи неизменно приходили туда в шляпках. Были и небольшие танцевальные вечеринки, куда приглашали лишь лучших из лучших. То было начало лавины благотворительных балов, ставших главным развлечением для сливок нью-йоркского общества 1950-х. У меня, разумеется, никогда не было билетов на эти вечеринки, и я являлся без приглашения — просто поглазеть. Я прятался за шелковой портьерой или пальмой в горшке и выглядывал оттуда. Первый бал, который я помню, — прием с обязательными шляпками в старом отеле Ritz. На него пригласили многих клиентов и друзей Chez Ninon. Нона Парк и Софи Шоннард предложили мне сделать для бала причудливые головные уборы, которые бы подходили к вечерним платьям. Сказать, что я обрадовался, значит ничего не сказать. Это был мой первый настоящий дизайнерский заказ, и шляпки, которые мне предстояло сшить, должны были надеть известнейшие представительницы нью-йоркского общества, а шил я их как дополнение к самым оригинальным вечерним платьям из Парижа. Тетя разрешила мне переоборудовать комнату одной из горничных под крошечное ателье. Это была моя первая мастерская, и там я работал каждую ночь до утра. По комнате летали перья и цветы: моим главным источником вдохновения были птичьи крылья. Какими романтичными казались мне их грациозные движения! Вскоре я познакомился со всеми поставщиками шляпников с Тридцать восьмой улицы и откопал на складе огромные черные крылья, пролежавшие там с 1910-х годов. Я сделал двадцать девять головных уборов, а дядя и кузены даже не подозревали, чем я занимаюсь, так как крайне редко заходили в комнаты за кухней. Но в вечер бала, когда я лихорадочно заканчивал работу, дядя захотел узнать, почему я не пошел в Bonwit Teller и не явился к ужину. Тут тетя не сдержалась и все ему рассказала, он ворвался в мое «ателье» и чуть меня не прибил.

То, что я работаю с женской одеждой, — одна беда, но придумывать и шить шляпы под его собственной крышей — этого мой дядя стерпеть уже не мог. Весь следующий год он почти со мной не разговаривал, и всем остальным в доме запретили говорить о моде. Мы жили бок о бок как совершенно незнакомые люди, к моему большому сожалению, и мне очень жаль вспоминать об этом, потому что дядя был добрейшим человеком на земле. Думаю, он до смерти боялся гомосексуалов, которых в мире моды, по слухам, было пруд пруди. Но тетя пыталась поддерживать мир. Правда, когда мои кузены хотели навлечь на меня неприятности, они «случайно» проговаривались, что я опять шью шляпы, пока остальные ужинают, — и меня ждал очередной скандал.

К концу первого года в Нью-Йорке я работал в рекламном, информационном и художественном отделах Bonwit Teller и шил шляпы в ателье при универмаге, потому что дома мне это делать запретили. Одна из наших художниц, мисс Дженет Кегг, очень любила мои шляпы и с удовольствием носила их на ланчи в надежде, что привлечет мне клиентов. Часто так и случалось. Дженет также разработала мой фирменный логотип — даму с несколькими шляпами на голове, одна поверх другой. Этот логотип пользовался большим успехом на протяжении всей моей карьеры.

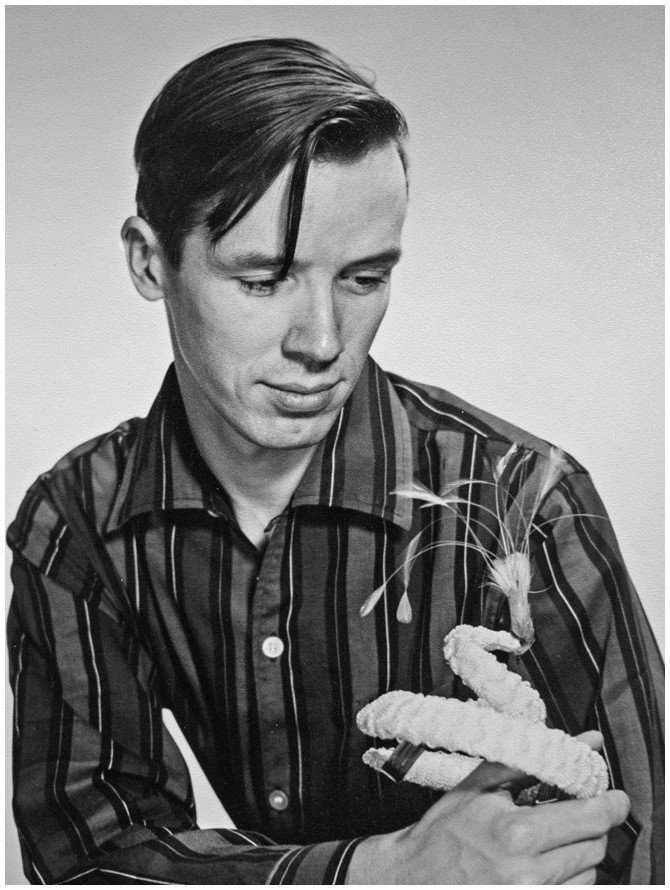

Как-то раз мы с Дженет работали в художественном отделе и решили устроить показ моих шляп. Мы назначили встречу с президентом универмага мистером Рудольфом, взяли большую шляпную коробку с эмблемой Bonwit Teller и приклеили сверху этикетку с именем дизайнера: чтобы мои родные не возмутились, я решил назваться William J., опустив фамилию. В салоне дизайнерской одежды мы взяли напрокат черное креповое платье Traina-Norell — облегающее и расклешенное трубой от колен. В отделе мехов одолжили шарф из чернобурки. Дженет надела длинные висячие сережки и во всех этих великолепных нарядах казалась мне роковой красоткой и лучшей моделью всех времен. Мне хотелось, чтобы, увидев ее, президент упал со стула. В назначенный час мы вошли в его кабинет. Дженет перебрасывала через плечо концы мехового шарфа, я нес замаскированную шляпную коробку. Мистер Рудольф, кажется, был шокирован этим зрелищем. Дженет больше напоминала проститутку, чем элегантную даму: платье было мало ей на размер и сильно обтягивало зад. Длинные сережки плясали в ушах, не останавливаясь ни на секунду, а чертов лисий хвост заезжал мне по носу каждый раз, когда Дженет перекидывала его через плечо, а я доставал очередную шляпу.

Когда показ закончился, мистер Рудольф велел нам вернуть одежду на место и заметил, что шляпная коробка выглядит как-то подозрительно знакомо. А еще он дал мне самый лучший и добрый совет в моей жизни: сначала, сказал он, стань настоящим творцом и используй исключительно собственные идеи — так и только так ты достигнешь успеха. Он деликатно намекнул, что я нахожусь под влиянием всех дизайнеров сразу и мои шляпы нельзя назвать оригинальными. Он посоветовал мне сделать шесть новых шляп, используя лишь свои идеи, какими бы ужасными они ни показались мне или окружающим. Зато, сказал он, это будет отражение моего истинного «я». Это был самый сложный урок — отбросить внешние влияния и создать свой фирменный дизайн.

Информационный отдел Bonwit Teller использовал одну из шляп с этого показа для фотографий, опубликованных в «Вестнике христианской науки». Я очень обрадовался, увидев свои шляпы в газете, хотя их никто так и не купил. Вскоре после показа жена владельца Bonwit Teller миссис Ховинг на какой-то вечеринке увидела свою подругу в моей шляпе и спросила, где та ее взяла. «Такие шляпки делает милый парнишка из вашего магазина», — ответила подруга. А миссис Ховинг и не догадывалась, что какие-то милые парнишки в ее универмаге шьют шляпы; она навела справки и выяснила, что я работаю в ателье по субботам и продаю свои шляпы клиентам Chez Ninon. Она подняла бучу, и меня уволили (за что я буду ей вечно благодарен, так как именно этого пинка мне не хватало, чтобы начать свое дело). Нона и Софи из Chez Ninon были так недовольны поступком миссис Ховинг, что запретили ей вход в свой бутик. Но, по правде говоря, миссис Ховинг была противной клиенткой и вечно сводила с ума замерщиков и портных, требуя перешивать каждую вещь по десять раз, так что Нона и Софи были только рады от нее избавиться.

Вскоре после того как меня уволили из Bonwit Teller, 5 декабря 1949 года, состоялся фантастический маскарад, для которого мне поручили изготовить причудливые маски. Тут уж я дал волю воображению! Я сделал почти пятьдесят масок, а работал в подсобных помещениях дядиной квартиры, где меня прятали горничная и кухарка. Накануне бала дядя с тетей чуть не устроили из-за меня побоище: супруга министра военно-воздушных сил все время звонила нам домой и требовала сделать еще масок для своих друзей. Миссис Тэлботт была милой женщиной и очень помогла мне в начале карьеры, порекомендовав меня всем своим подругам из высшего общества. Она даже взяла меня на бал и посадила за свой столик как гостя. На деньги, заработанные на этих масках, я на следующий же день открыл собственное дело.

Главное, что побудило меня начать свой бизнес, — мечта сделать мир счастливее, одевая женщин так, чтобы те вдохновляли самих себя и всех, кто их видел. Мне хотелось, чтобы мода несла счастье в мир; боже, каким же я был идеалистом! Путь, который мне предстояло пройти, был усыпан шипами. Ведь женщины использовали моду, чтобы произвести впечатление на подруг, подняться по социальной лестнице и еще бог знает для каких целей, — но никак не для чистого удовольствия. В 1930-е и 1940-е годы попытки пробиться в высшее общество стали главной нью-йоркской забавой. Ареной, где происходило все действие, были роскошные ночные клубы, некогда предназначенные лишь для узкого круга. А я понимал, что в мире моды будет происходить то же самое. Поскольку в Америке не было королевской семьи, не существовало герцогинь Техаса и герцогов Бруклина, единственным отличительным знаком для аристократии должна была стать мода. Я знал, что маркировкой социального статуса для богачей будет дизайнерская одежда. Пресса, вечно гнавшаяся за новыми историями из серии «кто с кем» и «кто в чем», заглотила эту наживку и трубила о том, что одежда от такого-то и такого-то дизайнера придает владельцу особый статус. Дизайнерам модной одежды совсем скоро предстояло стать новыми знаменитостями, не уступающими славой кинозвездам старого Голливуда. Жак Фат, Кристиан Диор и большинство других парижских дизайнеров стали лакомой добычей, на них охотились все конкурирующие между собой светские львицы. Фат с его вечеринками был сенсацией, а его одежда — самим воплощением невиданного счастья. В Париже ваше происхождение не интересовало никого, коль скоро вы были одеты в оригинальную вещь от Фата или Диора. «Модные аристократки» взбирались по социальной лестнице с ошеломляющей скоростью, к вящему неудовольствию старой гвардии. Появилась даже международная богема, которую не удовлетворяли высшие круги лишь одного Нью-Йорка, Парижа и Рима: эти светские персонажи поставили себе цель покорить весь мир. Впрочем, американские дизайнеры завоевывали себе имя очень медленно, и первым великим американским статусным дизайнером стал Норман Норелл лишь в конце 1950-х.

Дизайнеры, добравшиеся до верхов, те, чьи модели стали символом целого поколения, глубоко ощущали дух времени. Истинный талант — это не просто красивая отделка платья, по-настоящему талантливый дизайнер испытывает внутреннее мистическое откровение, становится источником света и озаряет мир.