| 4 | Эмоции, которые делают нас людьмиОтвращение, стыд |

Королеве Виктории обезьяны в Лондонском зоопарке показались отвратительными — а что почувствовали сами обезьяны? Испытывают ли животные отвращение и если испытывают, то к чему? Глядя, как собаки лижут собственные половые органы, поедают фекалии, вываливаются в вонючей грязи, мы делаем вывод, что ни стыд, ни отвращение им неведомы. Но ведь с той же меркой можно подойти и к нам. Мы любим апельсины, выжимаем свежий сок из лимонов, однако стоит предложить цитрус собаке (хотя лучше не надо), и мы увидим ярко выраженную реакцию отвращения — оскал, слюна рекой, стремление отпрянуть от едкого запаха. То, что для нас — полезное сочное лакомство, для другого вида — редкая гадость. Задаются ли собаки вопросом, насколько человеку ведомо отвращение?

Реакция отвращения распространена и у человекообразных обезьян. Одна из шимпанзе в колонии при центре Йеркса — бесстрашная Кэти, — копаясь как-то раз в грязи под большой тракторной шиной, вытащила что-то шевелящееся. Издавая негромкие сигналы тревоги «ху-у», она подержала загадочную штуку на отлете, зажав между указательным и средним пальцем, как люди держат сигарету, и осторожно понюхала. Затем Кэти повернулась к остальным, среди которых была и ее мать, и продемонстрировала им свою добычу в высоко поднятой руке, словно говоря: «А вот смотрите, что у меня!» Скорее всего, это была дохлая крыса, покрытая опарышами. Мать Кэти пролаяла несколько громких «у-а-у».

Осознав, каким драматическим эффектом обладают подобные находки, младшая двоюродная сестра Кэти, Тара, повадилась таскать за хвост дохлую крысу (держа ее при этом подальше от себя) и тайком подкладывать на спину или на голову спящим соплеменницам. Почувствовав (или унюхав) трупик, жертва коварной проделки вскакивала с громкими воплями и, судорожно отряхиваясь, сбрасывала с себя эту мерзость. Кто-то даже принимался тереть оскверненное место на теле пучком травы, чтобы наверняка избавиться от запаха. Тара же быстренько подхватывала трупик и шла искать новую жертву. Помимо вопроса о том, что веселого находила Тара в этой забаве и почему человек мгновенно понимает, смешно ли это, меня интересует здесь эмоция отвращения, имеющая несколько неоднозначную репутацию.

С одной стороны, отвращение принято считать эволюционно примитивной эмоцией. Поскольку зачастую оно основано на обонянии и служит для того, чтобы помешать употреблению опасной пищи (цитрусовые ядовиты для псовых), отвращение считается базовой эмоцией, иногда даже «первейшей» из эмоций. С другой стороны, в растущем массиве литературы об отвращении оно рассматривается как исключительно человеческое свойство, культурно обусловленное, применяемое для морального осуждения и прочего в том же духе. Например, американский нейропсихолог Майкл Газзанига в своей книге «Человек. Что скрывается за нашей уникальностью» (Human: The Science Behind What Makes Us Unique, 2009) классифицирует отвращение как один из пяти эмоциональных модулей, отличающих нас от всех остальных животных.

Тара, видимо, эту книгу не читала.

Что чувствует лошадь, испытывая жажду?

Раньше в ответ на вопрос о том, какие эмоции делают человека человеком, я называл требующие наибольшего самосознания — такие как стыд и чувство вины, хотя понимаю, что многие мои коллеги на этом перечне бы не остановились. Они сказали бы, что животные обладают лишь крохами эмоций, никогда их не смешивают и ощущают их совсем иначе, чем мы. Однако все эти заявления умозрительны — как у Хосе Ортеги-и-Гассета, который ни с того ни с сего брался утверждать, что шимпанзе, в отличие от человека, каждое утро просыпается с ощущением, будто он первый и единственный шимпанзе в мире и других до него не существовало. Испанский философ имел в виду, что каждый шимпанзе считает себя сотворенным не далее как минувшей ночью? Как можно в принципе такое заявлять? В своем стремлении отделить человека от остальных живых существ серьезные ученые выдвигают самые нелепые предположения — то откровенные домыслы, то нечто совершенно непроверяемое. Относиться к ним нужно критически, в том числе и к тем, которые касаются способности или неспособности животных что-то чувствовать.

Тем не менее стыд и чувство вины я готов был принести на алтарь веры в «свойственное только человеку», которая по-прежнему царит в академических кругах. Я считал, что обе эмоции требуют определенного уровня самосознания, которого другие виды могли не достичь. Но теперь я уже не так в этом уверен. Я все больше и больше убеждаюсь, что все знакомые нам эмоции в том или ином виде обнаруживаются у всех млекопитающих, различаясь лишь особенностями, степенью развития, применением и интенсивностью. Отчасти проблема здесь кроется в человеческом языке. Казалось бы, возможность описать свои чувства — это огромное преимущество, но в действительности у него есть и обратная сторона, от которой сильно пострадало изучение эмоций.

Все началось с экмановской маркировки мимических выражений. В экспериментах испытуемым предъявлялись фотографии лиц, выражение которых требовалось обозначить как «гнев», «печаль» или «радость». Увидев фото смеющейся женщины, вы без колебаний выберете подпись «радость». Эксперименты проводились по всему миру, и ограниченный набор эмоций нигде не вызывал разногласий. Пока все вроде бы абсолютно логично и информативно. А что будет, если не выдавать испытуемым никаких готовых ярлыков — пусть просто опознают эмоцию и обозначают своими словами? Или дать им список ярлыков, в котором не будет самого очевидного, — выберут ли они что-то альтернативное? А как быть с фотографиями, сделанными при плохом освещении? Актеры изображают эмоции стереотипно, смех, например, у них не перепутаешь ни с чем, а «в жизни» эмоциональные выражения лица гораздо менее шаблонны, более мимолетны и зачастую не особенно ярки. Мы проявляем едва уловимые эмоции в полуобороте, за едой, моргая, сидя в полумраке и так далее. После массы дополнительных исследований интерпретация мимических выражений видится уже не такой простой и однозначной. Когда испытуемым предоставили возможность описывать увиденное своими словами, оказалось, что истолкование не всегда укладывается в стандарты. Да, есть ряд выражений, которые большинство оценивает единодушно, однако общая картина вовсе не так однородна, как считалось когда-то.

Более того, лепить ярлыки на эмоции — занятие довольно бессмысленное, поскольку эмоции существуют помимо языка. Болтая с приятелем за чашкой кофе на солнечной террасе, я в тысячные доли секунды отреагирую на любую его мимику или телодвижение, не перелопачивая свой словарный запас в поисках подходящего обозначения. Человек откликается на язык тела окружающих его людей потоком, «танцем» координированных движений. Слушая приятеля, я поднимаю брови, закатываю глаза, цокаю языком, хмыкаю, а также обозначаю едва уловимым напряжением мышц вокруг глаз и рта согласие или несогласие со сказанным, сочувствие, одобрение, удивление, недоумение и так далее. Мои зрачки расширяются одновременно со зрачками приятеля, и поза в большинстве случаев совпадает с его позой. Но, если спросить меня потом, какие выражения лица появлялись у этого приятеля во время беседы, не факт, что я их назову или вообще вспомню, поскольку эмоциональная коммуникация обходится без вербальной маркировки. Язык нужен нам, чтобы обсуждать чувства, но в их возникновении, выражении, переживании он не играет никакой роли. Однако современные исследователи эмоций норовят поставить его во главу угла.

Кроме того, мимические выражения нужно рассматривать в контексте. Глядя на снятое крупным планом фото известной теннисистки Серены Уильямс, широко открывающей рот и обнажающей зубы, может показаться, что она вне себя от ярости на соперницу. Но соперница в данном матче — ее сестра Винус, которую Серена обожает и у которой только что выиграла, и значит она, скорее всего, не в ярости, а в экстазе, и рот у нее распахнут в победном крике. Различить эти две принципиально разные эмоции по одному только снимку крупным планом трудно. Вот перед вами женщина в слезах, но вы не знаете, плачет она от радости на свадьбе или от горя на похоронах. Или, например, ваш дядя на очередном домашнем фото — это он улыбается так напряженно или стискивает зубы, сражаясь с упрямой винной пробкой?

Американский психолог Лиза Фельдман Барретт доводит необходимость контекстуальной оценки мимических выражений до крайности, утверждая, что эмоции конструируются разумом. Мы не рождаемся с набором четко прописанных эмоций, за которыми закреплены те или иные однозначно воспринимаемые телодвижения, доказывает она. Наши ощущения зависят от того, как мы оцениваем ситуацию, в которой оказались. Позиция Барретт расходится со взглядами ученых, которые считают основой всего шесть базовых эмоций, выделенных Экманом. Представители этой научной школы предпочитают помечать простыми ярлыками узнаваемые эмоции, тогда как Лизу Барретт увлекает вариативность наших суждений о чувствах, выражение которых не всегда позволяет их угадать.

Человек способен улыбаться печальной улыбкой, визжать от радости и даже смеяться от боли. В популярном эпизоде из комедийного «Шоу Мэри Тайлер Мур» 1970-х гг. главной героине никак не удается сдержать смех на похоронах, хотя она прекрасно понимает его неуместность. Но несовпадение внешнего выражения с внутренними переживаниями совсем не означает, что тому или другому не нужно доверять. Ничто не мешает пользоваться универсальными для всех людей мимическими выражениями, понятными всему миру, и в то же время признавать отсутствие прямой связи между чувством и его внешним выражением. В этом нет никакого противоречия. Чувства и их выражения не всегда соответствуют друг другу и соответствовать не обязаны.

По той же причине я не согласен с тем, что, не зная подлинных чувств животных, мы не имеем права рассуждать об их эмоциях. Этот аргумент так подействовал на одного выдающегося исследователя страха (благодаря которому мир узнал, что за это ощущение отвечает миндалевидное тело головного мозга), что он вдруг наотрез отказался говорить о «страхе» у крыс, которых изучал всю свою жизнь. Американский нейробиолог Джозеф Леду неоднократно сравнивал испуг у крыс и человеческие фобии, беспрепятственно соединяя слова «крыса» и «страх» в одном предложении. Теперь же он призывает нас избегать любых отсылок к эмоциям животных, поскольку использование терминов, описывающих эмоции, будет подразумевать, что чувства крыс аналогичны нашим. Более того, если у нас имеются десятки обозначений страха (фобия, тревожность, паника, беспокойство, ужас и так далее), а у крыс такого (или хотя бы какого-нибудь) количества не наберется, эти животные, по мнению Леду, не способны испытывать столько же оттенков этой эмоции, сколько мы.

Этот довод, постулирующий языковую основу эмоций, напоминает мне об одной встрече на семинаре по сексуальному поведению, где антропологи — сторонники постмодернистского подхода предпочитали полагаться на язык, а не на научные методы. Утверждая, что невозможно чувствовать то, для чего нет слов, они доходили до того, что отказывали в возможности испытывать сексуальное наслаждение народу, не имеющему в своем языке слова, обозначающего «оргазм». Сраженные этим беспочвенным заявлением ученые, сидевшие в зале, начали обмениваться записками с каверзными вопросами: «А если у них нет слова “кислород”, как они дышат?» Эмоции явно предшествуют языку и в ходе эволюции, и в развитии человеческого общества, поэтому язык не так уж важен. Это лишь дополнение. Он маркирует внутренние состояния, но кто сказал, что он помогает нам их различать? В немецком языке гнев и отвращение обозначаются двумя разными словами, а в юкатекском (одном из языков майя, распространенных в некоторых штатах Мексики) для обеих эмоций хватает одного, однако мимические выражения гнева и отвращения представители той и другой культуры различают с одинаковым успехом. Представления об эмоциях не ограничены языковыми рамками.

Но Леду настолько испугался термина «страх», что теперь отказывает в этой эмоции крысам. Он считает, что в их мозге есть «нервные сети только для выживания», которые заставляют их реагировать на непосредственную угрозу своей жизни. Эти установки мне великолепно знакомы, поскольку аналогичные функциональные определения приветствовались в этологии (европейской школе науки о поведении животных, в рамках которой меня учили). Психические процессы преподаватели этологии старались обходить десятой дорогой. Они буквально кривились от отвращения (эмоции, роднящей нас с другими животными видами!), стоило кому-то заикнуться об эмоциях применительно к животным. Им было гораздо спокойнее с функциональными теориями о том, как то или иное поведение способствует выживанию.

Возвращаясь к эмоциям у крыс: все это время мы знали, что эмоции не тождественны чувствам. Эмоции имеют телесное выражение, поэтому их можно наблюдать, тогда как чувства скрыты внутри и никому не видны. Ничего нового здесь нет. Так почему же нам только теперь говорят о том, что, не имея возможности узнать, что чувствует крыса, лучше не заговаривать о ее эмоциях? Почему эти правила не распространяются на человеческое поведение? Да, у нас хватает слов для обозначения страха, но помогают ли они распознать это состояние у другого человека? Хорошо ли мы понимаем, что эти слова значат? Точно ли они передают наши чувства? Достаточно ли нашего словарного запаса чтобы справиться с этой задачей? Если я спрошу, что вы чувствовали, когда умер ваш отец, вы, допустим, ответите, что горевали, но разве получу я в таком случае полную картину ваших переживаний? Мне не дано проникнуть в ваши чувства. Кто сказал, что ваша скорбь аналогична моей и к ней не примешивается, скажем, облегчение или злость, или какое-то другое чувство, о котором вы предпочли бы не упоминать? Там могут быть такие эмоции, в которых вы и сами-то себе признаваться не захотите.

Эмоции часто остаются в глубинах подсознания. Когда я был студентом, мне предстояло первый раз лететь на самолете — наблюдать за орангутанами в дождевом лесу на Суматре. По идее, меня должны были бы пугать возможные встречи со змеями и тиграми или, может, миллионы разных кровососущих насекомых, которыми кишит лесная подстилка, но я действительно рвался в свою первую тропическую экспедицию. Или, по крайней мере, мне так казалось. Чем ближе был день отлета, тем сильнее меня мучили проблемы с желудком. Откуда они взялись, я не понимал, но желудок мой скручивало тугим узлом несколько недель — до самой посадки в самолет. Едва мы приземлились в Медане, все как рукой сняло. На следующий день я добрался до джунглей в самом радужном настроении, экспедиция удалась на славу. Переосмысливая эти события уже впоследствии, я пришел к выводу, что до смерти боялся перелета, но усиленно подавлял свой страх, ведь он мог разрушить мою мечту увидеть орангутанов в дикой природе. Не думаю, что я единственный напрягаю префронтальную кору головного мозга, блокируя осознание нежелательных эмоций. Описание собственных чувств зачастую бывает неполным, иногда попросту не соответствует действительности и всегда подредактировано для публики.

Кроме того — как будто и этих сложностей мало, — даже предельно точное описание не заставит меня почувствовать то же, что чувствуете вы. Чувства — это личные, внутренние переживания, и, сколько бы мы о них не рассказывали, они все равно будут скрыты от посторонних. Поэтому я сомневаюсь, что человеческие чувства знакомы мне лучше, чем чувства животных, с которыми я работаю. Может быть, мне и вправду проще судить о ваших чувствах, чем о чувствах шимпанзе, но как я могу быть в этом уверен? Если только, конечно, не предположить, что животные никаких чувств не испытывают в принципе. Вот тогда можно соглашаться с Леду и избегать любых упоминаний о переживаемых животными эмоциях. Но это очень неразумная позиция, учитывая насколько схожи физические проявления эмоций у животных и у человека и насколько совпадает устройство мозга у всех млекопитающих — вплоть до мельчайших особенностей нейротрансмиттеров, нервной организации, кровоснабжения и так далее. Это все равно что рассказывать о том, как лошади и люди изнывают от жажды на жаре, но применительно к лошадям употреблять только термин «потребность в воде», поскольку неизвестно, чувствуют ли они что-нибудь. В таком случае возникает вопрос, как лошадь понимает, что ей нужно попить, если не по ощущаемым ею самой признакам обезвоживания. Организм регистрирует внутренние изменения и шлет сигналы в гипоталамус, отслеживающий концентрацию натрия в крови. Когда уровень натрия превышает определенный предел и кровь становится слишком соленой, в мозге у лошади формируется сильнейшее желание припасть к воде и напиться вдоволь. Желание — это всегда нечто ощутимое. Лошадь неодолимо потянет к водопою. Эта система отслеживания и оповещения — одна из старейших в живой природе и почти не отличается у разных биологических видов, включая и наш собственный. Неужели кто-то всерьез считает, что после долгого перехода по пустыне всадник и его лошадь будут жаждать воды по-разному?

Я за то, чтобы рассуждать о чувстве жажды у лошадей и чувстве страха у крыс на основании их поведения и обстоятельств, в которых эти чувства возникают, полностью отдавая себе при этом отчет, что я не могу в точности ощутить их, и мне остается о них только догадываться. На мой взгляд, ситуация эта принципиально не отличается от происходящего с человеческими эмоциями. Доподлинно я могу знать только собственные ощущения и чувства — да и то не всегда готов полагаться на свои впечатления, учитывая склонность принимать желаемое за действительное, отрицание очевидного, избирательность памяти, когнитивный диссонанс и прочие фокусы сознания.

В большинстве своем мы не похожи на французского писателя Марселя Пруста, который постоянно анализировал собственные переживания и потому «изучил их до тонкости». Но даже Пруст вынужден был признать (говоря о возлюбленной, к которой его герой как будто бы давно остыл, но, узнав о ее смерти, понял, что любовь его все еще жива): «Я ошибочно полагал, что вижу себя насквозь». Он и не мог видеть себя насквозь, потому что сердце порой знает о наших чувствах гораздо больше разума. Я понимаю, эта отсылка к сердцу совсем ненаучна и, может быть, правильнее говорить здесь об организме в целом, но все же нельзя отрицать, что постичь собственную эмоциональную жизнь нам трудно. Что, впрочем, нисколько не мешает нам без конца препарировать ее и в разглагольствованиях на эту невероятно скользкую тему сотрясать воздух тоннами неточных определений. На этом фоне попытки науки осторожничать там, где речь заходит об эмоциях животных, кажутся и вовсе нелепыми.

Око за око

Ученые часто сравнивают взрослых человекообразных обезьян с детьми, заявляя, что «у шимпанзе разум четырехлетнего ребенка» и тому подобное. Как относиться к таким заявлениям, я не понимаю, поскольку мне кажется невозможным приравнивать взрослого шимпанзе к ребенку. Самца интересует власть и секс, ради них он готов даже убить. Если у него высокий статус, он может взять на себя роль вожака, предполагающую поддержание порядка в группе и защиту слабых. Самцы, участвующие в борьбе за власть, могут постоянно ходить с наморщенным лбом, что говорит о внутреннем смятении, а кроме того, у них выявляется высокий уровень стресса. Самку же волнуют в первую очередь детеныши и обязанности, связанные с материнством, — ей нужно кормить, искать пищу, отбиваться от хищников и агрессивных собратьев. Помимо этого, она ежедневно укрепляет свои связи — вычесывает приятельниц, утешает после разных передряг, присматривает за их детенышами, если понадобится. Жизнь взрослых обезьян полна взрослых хлопот и мало имеет общего с детской беззаботностью.

Молодые обезьяны дерутся из-за еды и с воплями бьют друг друга по голове, тогда как взрослые выпрашивают почтительно и делятся, иногда соблюдая очередность и предлагая пищу за полученные ранее услуги. Так что здесь тоже лучше сравнивать молодняк с детьми, а взрослых со взрослыми. Это важно и в отношении эмоций, поскольку некоторые из них типичны именно для взрослых, особенно требующие осознания времени лучше, чем это получается у детей. В отличие от взрослых, дети живут здесь и сейчас. Среди эмоций есть ориентированные на будущее — например, надежда и беспокойство, и есть связанные с прошлым — чувство мести, прощение, благодарность. Все эти «хронологические» эмоции наблюдаются именно у взрослых человекообразных обезьян, а также у некоторых других животных.

Дележ пищи — это одна из составляющих экономики взаимных услуг у шимпанзе наряду с грумингом, сексом, поддержкой в стычках и другими видами помощи. Все эти услуги складываются в одну большую корзину взаимообмена, скрепленную эмоцией благодарности (признательности). Благодарность приводит к балансу взаимообмена: побуждает искать общества тех, кто сделал вам что-то хорошее, и при случае оказать им ответную услугу. На основании тысяч наблюдений мы пришли к выводу, что шимпанзе делятся едой именно с теми, кто когда-то обошелся с ними по-доброму. Каждое утро, когда обезьяны собираются на конструкции для лазания и методично занимаются грумингом, мы отмечаем, кто кого вычесывает. Днем шимпанзе получают еду, которой можно делиться, — например, несколько больших арбузов. Обладатели арбуза позволяют тем, кто вычесывал их утром, брать куски из своих рук или изо рта, а не вошедшим в число партнеров по грумингу отказывают в лакомстве — не дают ничего взять и даже могут припугнуть. Таким образом, порядок дележа меняется день ото дня в зависимости от утреннего груминга. Поскольку от одного события до другого проходит несколько часов, дележ требует удерживать в памяти предшествующее взаимодействие и положительные ощущения от оказанной услуги. Нам это сочетание знакомо как благодарность.

Как однажды иронически заметил Марк Твен: «Если подобрать голодную собаку и устроить ей роскошную жизнь, она вас не укусит; в этом ее принципиальное отличие от человека». Все бездомные животные, которых я брал к себе, были бесконечно благодарны за обретенное тепло и сытость. Худосочный блохастый котенок, подобранный в Сан-Диего, вырос в роскошного кота. За пятнадцать лет, что Диего прожил с нами, не было случая, чтобы он не мурлыкал, когда его кормили, — даже если он почти не притрагивался к еде. Мы видели в этом мурлыканье благодарность, хотя, конечно, нельзя исключить и просто удовольствие. Диего явно ценил еду гораздо сильнее, чем обычный избалованный домашний кот.

У человекообразных обезьян благодарность принимает более понятные формы. Две шимпанзе, не успев во время ливня вовремя спрятаться в помещении, оказались перед закрытой дверью. Насквозь промокших, дрожащих от холода обезьян обнаружил проходивший мимо Вольфганг Кёлер, немецкий основоположник исследований в области решения задач с помощью употребления орудий. Он открыл им дверь. Обрадованные обезьяны кинулись — вовсе не греться и сушиться, а обнимать профессора в порыве признательности.

Их реакция напоминает реакцию Вунды — шимпанзе, спасенной от браконьеров и в предсмертном состоянии доставленной в реабилитационный центр Чимпунга в Конго-Браззавиле. В 2013 г. ее выпустили обратно в лес. Видео, запечатлевшее этот момент, мгновенно разошлось по всему миру — таким трогательным было эмоциональное взаимодействие между Вундой и Джейн Гудолл, которая присутствовала при этом событии. Направившись было в чащу, Вунда поспешно вернулась, чтобы обнять тех, кто о ней заботился. Прежде чем уйти насовсем, Вунда прижалась к Гудолл, и они долго стояли, не размыкая объятий. Примечательна последовательность ее действий — сперва устремиться прочь, а потом опомниться и вернуться, словно осознав, что будет нехорошо просто так покинуть тех, кто спас ее и вернул к жизни.

Аналогичные истории происходят с пойманными в сети или выбросившимися на берег дельфинами и китами, которых дайверы вызволяют из ловушек или оттаскивают обратно в океан. Прежде чем уплыть, китообразные возвращаются к своим спасителям и тычутся в них носом или выталкивают вверх, по пояс вздымая над водой. Во всех подобных случаях присутствующие при этом люди, тронутые до глубины души, расценивают это поведение как благодарность.

Я уже упоминал, как повлияли на лучшую подругу Мамы, Кёйф, мои уроки искусственного вскармливания. С того самого момента, как мы разрешили ей взять на руки лежащую в соломенном гнезде в спальной клетке малышку Розье, которую она вынянчит как собственную дочь, Кёйф стала относиться ко мне как к родному, чего раньше за ней никогда не наблюдалось. Я счел это знаком признательности за изменение ее жизни к лучшему: мать, раз за разом терявшая детенышей из-за нехватки грудного молока, сумела благополучно выкормить из бутылочки Розье, а затем применять полученные навыки и к собственным новорожденным.

У благодарности имеется злая сестра по имени месть — эмоция, точно так же связанная с воздаянием, но уже в виде расплаты, сведения счетов. Финский антрополог Эдвард Вестермарк, подаривший нам первые представления об эволюции человеческой нравственности, подчеркивал важность расплаты как дисциплинирующего и сдерживающего фактора. Он не утверждал, что расплата существует только у людей, однако в его времена поведение животных почти не исследовали. Поэтому он мог полагаться только на случаи из жизни — например, услышанную в Марокко историю о верблюде, которого жестоко избил 14-летний погонщик за то, что тот свернул не туда. Верблюд безропотно принял наказание, но через несколько дней, когда тот же погонщик в одиночку вел его ненавьюченным, «ухватил несчастного за голову своей чудовищной пастью, взметнул ввысь, а потом шмякнул оземь, так что крышку черепа снесло начисто и мозги разлетелись вокруг».

О мстительности животных часто рассказывают сотрудники зоопарков — особенно о слонах (с их вошедшей в поговорку долгой памятью) и человекообразных обезьянах. Любому служителю или студенту, пришедшему работать с обезьянами, необходимо усвоить, что никакие попытки помыкать ими или дразнить ему с рук не сойдут. Обиду обезьяны помнят и готовы ждать хоть до скончания веков, пока не подвернется случай поквитаться. Иногда, впрочем, расплата бывает мгновенной. Как-то раз в администрацию зоопарка, где я работал, обратилась женщина с жалобой на шимпанзе, которые кинули в ее сына камень. Мальчик при этом выглядел подозрительно смущенным и притихшим. Как позже засвидетельствовали другие посетители, он же этот камень первым в обезьян и бросил.

Между собой шимпанзе тоже сводят счеты. Они поддерживают друг друга в стычках, соблюдая правило «ты мне — я тебе», и эксперименты эту тенденцию подтверждают. Имея соответствующую возможность, многие животные с готовностью оказывают напарнику услугу — там, где нужно дернуть рычаг или предъявить жетон, обеспечивающий лакомство другому. Пока напарник остается пассивным получателем, альтруизм испытуемых проявляется умеренно, однако стоит позволить ему оказывать ответную услугу, и щедрость испытуемых резко возрастает. Когда обе стороны остаются в выигрыше, они переходят на новый уровень. Те же принципы, разумеется, действуют и в реальной жизни. А вот в чем шимпанзе, возможно, уникальны — это в склонности применять правило «ты мне — я тебе» и к нежелательным действиям. Они стремятся поквитаться с теми, кто в чем-то их ущемил. Например, если доминирующая самка то и дело нападает на свою соплеменницу, та не может ответить ей в открытую, но будет ждать подходящего момента. Как только ее мучительница ввяжется в схватку с другими, обиженная не упустит шанса потрепать ее в общей потасовке.

К стратегическим ответным мерам регулярно прибегал Никки, когда возвысился в колонии зоопарка Бюргерса до положения альфа-самца. Его доминантный статус признавали не полностью, поэтому подчиненные самцы часто гоняли его, сбиваясь в стаи, пока он не принимался, обессиленный, зализывать раны. Но сдаваться он и не думал. За каких-нибудь несколько часов восстановив силы, Никки до самого вечера бродил по всему большому острову, выискивая членов «оппозиции». Подкравшись к ним, пока те в одиночестве занимались своими делами, он их запугивал или устраивал выволочку — чтобы в следующий раз крепко подумали, прежде чем идти против него. Этот принцип «око за око» выражен у шимпанзе очень сильно, что статистически подтверждается тысячами примеров наблюдений из нашей базы данных.

Ответные меры — это «воспитательная» реакция, позволяющая предъявить счет сородичам за нежелательное поведение, но осознают ли это ее свойство сами обезьяны, неизвестно. Возможно, ими просто движет желание отомстить, и это желание нам тоже знакомо. Не зря мы зовем месть «сладкой» — словно нечто лакомое. В ходе одного эксперимента людям-участникам выдавали кукол вуду, символизирующих их обидчиков, и когда в кукол разрешали воткнуть иглы, то у испытуемых значительно улучшалось настроение. На более высокую ступень нашу жажду возмездия поднимает система правосудия: жертвами финансового мошенничества или родными убитого, которые добиваются наказания для преступника, безусловно, движет глубокое желание отравить жизнь тем, кто отравил жизнь им.

Шимпанзе делают то же самое — эту возможность дает им гибкая иерархия, оставляющая простор для сведения счетов. У макак-резусов и павианов иерархия, наоборот, настолько жесткая, что покуситься на того, кто выше рангом, — поступок почти самоубийственный. Там запугивание и наказание почти всегда направлены сверху вниз, поэтому месть практически исключена. Но даже эти обезьяны умеют наносить ответный удар, пользуясь узами родства, связывающими их всех воедино. Бабки, матери, сестры, проводя вместе уйму времени, образуют сплоченные кланы, так называемые материнские линии, и жертва агрессии, вероятнее всего, будет отыгрываться на родне обидчика. Будучи не в силах отомстить непосредственно вышестоящему, жертва нацелится на младшего представителя материнской линии агрессора, поскольку на нем проще выместить обиду. Иногда сведение счетов откладывается довольно надолго, а это значит, что на память обезьяны не жалуются. Подобная тактика, несомненно, требует от жертвы досконально разбираться в родственных узах соплеменников, и, как показывает практика, им это удается. Если бы мы сводили счеты по такому же принципу, мне после вызова на ковер к начальнику полагалось бы кинуться дергать за волосы его младшую дочь. Так я смог бы воздать обидчику по заслугам, не нарушая субординации.

И наконец, последняя в списке эмоций, связанных с прошлым. Прощение. Всю свою жизнь изучая примирение у приматов, я много раз видел, как шимпанзе целуют и обнимают бывших противников, как низшие обезьяны принимаются вычесывать недавнего недруга, а бонобо занимаются сексом для разрядки социального напряжения. Примирение свойственно не только приматам: существуют сотни примеров существования его у других общественных млекопитающих и у птиц, так что мы бы сильно озадачились, если бы кто-то вдруг стал утверждать, будто у того или иного вида оно отсутствует.

Разрешение конфликтов — неотъемлемая составляющая социальной жизни. Участвующие в нем эмоции сложно вычленить, но как минимум должны смягчиться типичные для любого противоборства злость и страх, чтобы уступить место более благосклонному отношению. Такая трансформация не поддается никакой логике. Проигравшему в недавней схватке необходимо набраться храбрости и подойти к доминирующему обидчику или обидчице с намерением помириться, а агрессор должен ни с того ни с сего унять гнев. Однако у многих животных эта смена эмоций происходит на удивление быстро — словно щелкает в сознании переключатель с вражды на дружбу.

Виртуозно обращаться с этим переключателем человека может научить потенциально склонная к конфликтам среда — например, большая семья или рабочий коллектив. В такой обстановке компромиссы и прощение приходится искать ежедневно. Однако прощение никогда не бывает полным, и, хотя мы часто слышим выражение «простить и забыть», забыть обычно оказывается трудновато. Мы не стираем обиду из памяти, мы просто решаем двигаться дальше. То же самое происходит и у многих общественных животных, поскольку для них точно так же жизненно важно мирное сосуществование и сотрудничество. Но если примирение — процесс наблюдаемый, то прощение — это внутреннее его переживание. Учитывая эволюционную древность этого механизма, слабо верится, что участвующие в нем эмоции у человека и других животных будут радикально отличаться.

Все три эмоции — благодарность, месть и прощение — способствуют поддержанию социальных взаимоотношений, складывающихся за годы взаимодействия между отдельными особями и иногда начинавшихся еще «в песочнице». Эти эмоции подпитывают дружбу и соперничество, укрепляют или подрывают доверие и позволяют обществу функционировать всем на пользу. Животным необыкновенно хорошо удается удерживать баланс, требующий платить услугой за услугу и разряжать напряжение. Теперь нам известно, что в мозге низших обезьян (а возможно, и других животных) имеются особые нейронные сети, помогающие обрабатывать социальную информацию. Эти нейронные сети тестировали в ходе экспериментов: они активировались, когда обезьянам демонстрировали видеозаписи примеров социального взаимодействия между их собратьями, но никак не проявляли себя во время демонстрации видов природы или простого физического контакта между двумя объектами. Исследователи поведения животных долго требовали выделить социальный интеллект в отдельную категорию — и вот теперь нейрофизиология дает нам для этого дополнительные основания.

А как насчет эмоций, связанных с будущим? Уже установлено, что и человекообразные обезьяны, и некоторые виды птиц с крупным мозгом живут не только настоящим. Дикие шимпанзе способны планировать — подбирая необходимые орудия за несколько часов до прибытия к термитнику или пчелиному гнезду, где они этими орудиями воспользуются. То есть, запасаясь орудиями, обезьяны уже знают, куда направляются. Аналогичное планирование, свидетельствующее о способности пренебречь немедленным вознаграждением ради будущей выгоды, отмечено у приматов и у врановых. При наличии выбора высшая обезьяна не возьмет сочную виноградину, положенную рядом с орудием, дающим возможность через несколько часов добыть более ценную награду. Это требует самодисциплины. Существование планирования в социальных отношениях доказать труднее, хотя на это активно указывают политические баталии между самцами шимпанзе. Подросший самец, пытающийся свергнуть признанного вожака, проигрывает схватку за схваткой, не успевая зализывать раны. И тем не менее он будет день за днем упорно бросать вызов альфе, не получая немедленного вознаграждения. Пройдет, наверное, несколько месяцев, прежде чем он наконец переломит ситуацию и получит поддержку остальных соплеменников, которые помогут ему скинуть противника. И даже тогда — как было с Никки — молодому самцу придется еще долго бороться за свой статус, прежде чем его признают безоговорочно. Возможно, его позиция окончательно укрепится лишь годы спустя. Неужели он именно на это с самого начала и рассчитывает? А если нет, зачем тогда столько мучиться? Наблюдая за всеми этими стратегами, — а мне на протяжении моего научного пути не раз доводилось их видеть, — трудно не прийти к выводу, что ими движет надежда.

Надежду как таковую у животных подразумевают редко, однако связанная с ней идея ожидания упоминалась применительно к животным еще столетие назад. В экспериментах, которые проводил американский психолог Отто Тинкльпо, на глазах у макаки под колпак прятали банан, и как только ее впускали в комнату, она бежала к колпаку с лакомством. Если там оказывался банан, все шло хорошо. Но если банан тайком подменяли листом салата, обезьяна смотрела на этот лист в недоумении, а потом принималась снова и снова лихорадочно обыскивать все вокруг, возмущенно вопя на жулика-экспериментатора. Лишь после продолжительных поисков она соглашалась удовольствоваться менее ценным лакомством. Тинкльпо показал, что обезьяна не просто увязывает награду и местоположение, она помнит, какую именно награду прятали под колпак. У нее имеются ожидания, нарушение которых сильно ее расстраивает.

Приматы и собаки почти одинаково удивляются, когда экспериментатор, словно фокусник, заставляет что-то исчезнуть как по волшебству или, наоборот, появиться будто из ниоткуда. Высшие обезьяны могут засмеяться или озадачиться, тогда как собаки начинают отчаянные поиски исчезнувшего лакомства, а это значит, что до этого момента действительность представлялась им иначе.

На ожиданиях строится и бартерный обмен, который у животных в большом ходу, несмотря на утверждение Адама Смита, будто «никому никогда не приходилось видеть, чтобы собака сознательно менялась костью с другой собакой». Насчет собак Смит, возможно, был прав, а вот дикие шимпанзе в Гвинее навострились обчищать плантации ради «платного секса». Взрослые самцы обычно срывают пару крупных плодов — один для себя, другой для самки с набухшими гениталиями. Самка дожидается где-нибудь в тихом месте, пока самец, рискуя нарваться на разгневанных фермеров, добудет восхитительный фрукт, который будет отдан ей во время или сразу после соития.

Еще один пример бартерного обмена нам подкидывают длиннохвостые макаки в некоторых балийских храмах, повадившиеся красть ценные вещи у туристов. Хотя объявление у входа в храм предупреждает, что очки и драгоценности необходимо снимать, многие туристы этого не делают, не подозревая, насколько проворна орудующая в таких местах обезьянья мафия. Прыгнув туристу на плечо, макака одним движением срывает очки или выхватывает из рук дорогой смартфон. Шлепанцы пропадают с ног посетителей прямо на ходу. Однако играть с трофеями или уноситься с ними прочь макаки даже не думают — усевшись неподалеку, но вне досягаемости, они вымогают у туристов выкуп. Несколькими орехами отделаться не получится. Меньше, чем за целый пакет крекеров, обезьяна похищенное из лап не выпустит. Приматологи, изучающие это вымогательство, обнаружили, что обезьяны довольно хорошо представляют, какие именно вещи людям наиболее дороги.

Признавая наличие у животных поведения, ориентированного на будущее, собак недавно стали делить на «пессимистов» и «оптимистов» в зависимости от отношения к предстоящим событиям. Собак, которые начинают сильно нервничать, если хозяева запирают их дома одних, — громят квартиру, оставляют повсюду лужи и кучи или заходятся лаем от беспокойства, — причисляют к пессимистам. Когда перед ними ставят миску с неизвестным содержимым, они не спешат к ней, возможно, предполагая, что она пуста. Собаки, которых разлука с хозяином расстраивает меньше, считаются более оптимистичными — и к миске они бегут радостно, ожидая, что она окажется полной. Эта разновидность так называемой когнитивной предвзятости свойственна и людям. Веселые и беспечные настраиваются на хорошее, тогда как пессимисты полагают, что там, где тонко, порвется обязательно.

Когнитивная предвзятость дает нам редкую возможность выяснить, как относятся к условиям своего обитания сельскохозяйственные животные. Наверное, свиньи, влачащие унылое и беспросветное существование в тесном загончике, ничего хорошего от действительности не ждут. А те, кому живется повеселее, кого не лишают возможности спать вповалку, прижиматься к собратьям, наслаждаться их теплом, зарываться в кучи соломы, наверное, более благодушны? В одном исследовании одну группу свиней содержали в крохотных загонах с бетонным полом, а другую — в загонах побольше, где каждый день меняли солому и выдавали картонные коробки для игры. Всех свиней приучили к двум разным звукам — позитивному, возвещающему выдачу дольки яблока, и негативному, после которого перед носом свиньи просто махали пустым полиэтиленовым пакетом. Свиньи, умные создания, быстро научились идти только на позитивный звук.

Затем прошедшим подготовку свиньям стали включать неоднозначный звук, нечто среднее между изученными двумя. Как они поступят? Все зависело от условий содержания. Свиньи, которым достались условия получше, ожидали хорошего и охотно шли на непонятный звук, а вот те, кто обитали в тесноте и обиде, смотрели на жизнь иначе. Они оставались на месте, явно полагая, что им подсунут очередной дурацкий пустой пакет. После смены условий содержания — на лучшие или худшие соответственно — менялась и реакция свиней на неоднозначный сигнал, свидетельствуя, что восприятие окружающей действительности во многом зависит от быта. Данный тест на предвзятость наводит на размышления: не лукавят ли компании, заявляющие, что их продукция происходит от счастливых животных — как, например, известный французский плавленый сыр La vache qui rit («Веселая буренка»). Тест может показать, так ли весело живется этим животным на самом деле.

Настрой на что-то желанное мы называем надеждой. Мартышка настроена на выгодный обмен, шимпанзе пытается повысить статус, самка дельфина без устали ищет потерявшегося детеныша, волки собираются на охоту, стадо слонов идет за старой самкой-матриархом, знающей, где в этой пустыне еще остался водопой, — не исключено, что все они ощущают надежду. Надежда может присутствовать или отсутствовать и у сельскохозяйственных животных. Как и мы, многие животные все происходящее с ними оценивают в контексте прошедшего и предстоящего. Существование эмоций, связанных с восприятием времени, не ограниченных текущим моментом, уже нельзя отрицать, учитывая растущий массив данных, свидетельствующих, что животные удерживают в памяти определенные события, настраиваются на что-то, обмениваются услугами и воздают по принципу «око за око».

Гордость и предубеждение

Ямайский спринтер Усейн Болт в знак триумфа изображал молнию — сгибая одну руку в локте, а вторую устремляя вдаль. Эту фирменную победную позу успели перенять многие знаменитости. Известные европейские футболисты, забив гол, задирают форменную футболку, демонстрируя пресс, и прокатываются на коленях по траве раскинув руки, как будто хотят вобрать всем телом восторг ревущей толпы болельщиков. Обычно победитель старается казаться как можно крупнее и внушительнее, захватить побольше пространства, принимая знакомую всем триумфальную позу — подбородок поднят, грудь выпячена, плечи расправлены, руки широко раскрыты, и все это довершается непременной сияющей улыбкой. Так выражается эмоция гордости. У животных ее обычно называют выражением доминирования, но принцип тот же: победитель пытается выглядеть крупнее — взъерошивает перья или шерсть, широко расставляет ноги, высоко поднимает голову, вытягивает торс и так далее. Он раздувается, создавая иллюзию увеличения в размерах, поэтому иногда кажется, будто побеждает всегда тот, кто крупнее.

Кейтлин О’Коннелл, американский эксперт по слонам, пишет о Греге, высокоранговом самце из Национального парка Этоша в Намибии:

Его отличает нечто более глубинное, обозначающее его характер и выделяющее этого слона даже на большом расстоянии. У него поистине королевская стать — достаточно посмотреть, как он держит голову, как непринужденно шествует: сразу видно, что это истинный монарх. Остальные, безусловно, признают его королевский статус, и его позиции укрепляются, даже когда он просто шагает к водопою.

Властные сигналы от доминирующих особей уходят корнями далеко в эволюционное прошлое. Рыбы, принимая угрожающие позы, расправляют плавники, а некоторые ящерицы широко раздувают кожные складки на шее. Право кукарекать первому всегда принадлежит главному петуху в курятнике. Наверное, самый известный из победных кличей — Triumfgeschrei (в переводе с немецкого — «триумфальный крик») у серых гусей, описанный К. Лоренцом. Прогнав неприятеля, гусак бежит обратно к своей гусыне с распростертыми крыльями, издавая трубные звуки. После этого пара возвещает о победе над недругом ритуальным супружеским кличем — оба вытягивают шеи в одном направлении и громко гогочут. Их пара выдержала очередное испытание на прочность.

Американский психолог Джессика Трейси документирует выражение триумфа у людей в своей книге «Гордость. Почему в смертном грехе содержится ключ к успеху» (Take Pride: Why the Deadliest Sin Holds the Secret to Human Success, 2016). Она проанализировала сотни фотографий спортсменов мирового уровня, отмечая их реакцию на победу и поражение. Победители соревнований по дзюдо на Олимпиаде 2004 г. на снимках, сделанных сразу после поединка, демонстрируют совершенно одинаковое выражение гордости: кажущееся увеличенным тело, поднятые, широко раскинутые руки со сжатыми кулаками. Часто считается, что подчеркивать собственные достижения и ценные качества больше принято на Западе, где приветствуется личный успех, но культурная принадлежность спортсменов здесь никакой роли не играла. Все победители вели себя одинаково независимо от национальности. Конечно, может возникнуть вопрос — не потому ли это происходит, что мир стал слишком однородным? Возможно, спортсмены просто перенимают способы выражения триумфа друг у друга? Трейси изучила эту вероятность, проанализировав еще одну подборку фотографий, сделанных во время Паралимпийских игр, где участвовали слепые от рождения спортсмены. Слепые победители выражали триумф точно так же, как зрячие, поэтому заимствование можно было исключить. Дальнейшим подтверждением биологической основы проявлений гордости служит их сходство у человека и прочих видов.

Однако у животных Джессика Трейси эмоцию гордости не признает, предлагая взамен функциональное описание, которое порадовало бы моих преподавателей-этологов. С ее точки зрения, стараться выглядеть крупнее животное может только с одной целью — напугать, пригрозить, пустить пыль в глаза. Исключительно утилитарное действие. Животные демонстрируют такое поведение перед схваткой или в процессе, а люди — уже после победы над соперником, и значит, по совершенно иным причинам. Трейси приходит к выводу, что лишь человеку знакомо чувство удовлетворения от достижения цели, «требующее осознания, что “я” — это нечто устойчиво существующее во времени, и то, кто я такой и что делаю сейчас, связано с тем, кем я был вчера и что буду делать завтра».

Кажется, я слышу отголоски высказанной Ортегой-и-Гассетом идеи, будто шимпанзе, просыпаясь поутру, не представляет, кто он и что он. Я в недоумении, поскольку для большинства животных сегодняшние поступки — прямое продолжение вчерашних и предтеча завтрашних. Каково бы им было каждый день заново выстраивать иерархию и социальные связи? В действительности у любого члена животного сообщества имеется та или иная устойчивая социальная роль. Как и мы, животные точно знают, кто они и где их место. Их дружба часто длится всю жизнь. Что же касается обозначения статуса, оно, вопреки предположению Трейси, нужно не только для того, чтобы показать противнику свое превосходство до схватки. Иногда оно относится к уже свершившемуся — как триумфальный ритуал у гусей, который обычно исполняется после победы, например, когда гусак прогоняет соперника. Если у человека соответствующий ритуал расценивается как проявление гордости, то не свидетельствует ли аналогичное поведение гусака о том, что и он испытывает гордость?

Койот, успешно припечатавший противника к земле, может пройтись вприпрыжку вокруг распластавшегося перед ним поверженного соперника. Победитель в схватке между домашними кошками нередко демонстративно катается по полу на спине в поле зрения побежденного. Триумфальное поведение характерно и для мангровых крабов: одержавший верх в поединке самец энергично трет одну клешню о другую, исполняя торжественный гимн. У других животных — от волков до лошадей и обезьян — порой с первого взгляда видно, кто принадлежит к победителям, а кто — к вечно уступающим. Отпечаток поражений и побед заметен во всем их облике, и слон Грег своим величием и статью наверняка обязан долгой череде успехов.

Альфа-самца шимпанзе нетрудно отличить от других самцов: у него практически постоянно вздыблена шерсть. Он может ходить «вразвалку» — на двух ногах, держа руки слегка на отлете, покачиваясь из стороны в сторону, будто тяжеловес, да еще прихватив для пущей убедительности какой-нибудь камень или палку. Вызывающая поза настолько узнаваема, что я нередко показываю в подходящей аудитории фотографию вышагивающего так самца шимпанзе в паре со снимком, запечатлевшим почти идентичную «ковбойскую» походку одного из бывших президентов США, уроженца Техаса.

Мне импонирует, как рассматривал разницу в манере держаться у высокоранговых и низкоранговых приматов Абрахам Маслоу. Мало кто знает, что задолго до того, как разработать свою знаменитую пирамиду потребностей (без которой не обходится сейчас ни один учебник психологии и курс менеджмента), американский психолог еще в магистратуре занимался исследованием социального доминирования у приматов. С этим исследованием я хорошо знаком, поскольку Маслоу работал в Зоопарке Генри Виласа (Мэдисон, штат Висконсин), где я через несколько десятилетий наблюдал за макаками. Маслоу описывал дерзость и самодовольство доминирующих обезьян и «жалкую трусость», как он это называл, подчиненных. Альфа-самец у резусов весь день ходит задрав хвост, и больше никому так ходить не позволено (правда, когда вожака в поле зрения нет, остальные самцы приподнять хвост все же осмеливаются). Вожак регулярно прыгает вверх-вниз в кроне дерева, энергично тряся ветки, чтобы все знали, кто тут главный. Идея «самоуважения» по теории Маслоу напрямую вырастает из того, что для приматов он определяет как «ощущение доминирования». Изначально он использовал оба термина как взаимозаменяемые, подчеркивая тем самым, что истоки человеческой психологии нужно искать в поведении обезьян. Маслоу признавал уверенность высокоранговых приматов в себе, включающую и ощущение превосходства.

Разница между взглядами Джессики Трейси и Маслоу сводится к тому, каким уровнем самосознания мы готовы наделить животных. Но мне категорически не нравится такой подход, поскольку если и существует понятие, упорно не поддающееся точному определению, то это именно сознание. А значит, нам приходится действовать, опираясь на предположения, хотя и не во всем, ведь отправной точкой остается наблюдаемое нами поведение.

И в том, что касается наблюдаемого поведения, мы отмечаем потрясающее сходство между человеком и другими животными в манере держаться. Дарвин противопоставляет позу угрозы у собак (голова поднята, лапы выпрямлены, шерсть топорщится) позе подчинения (согнутые лапы, хвост поджат, шерсть приглажена). Если подобные статусные сигналы универсальны, не означает ли это, что одинаковы и стоящие за ними эмоции? С эволюционной точки зрения именно такой вариант наиболее вероятен при сходстве поведения у разных видов. Нам незачем отягощать гордость предубеждением, постулируя существование серьезных эмоциональных различий, не подкрепленное никакими свидетельствами, поэтому я склонен здесь согласиться с точкой зрения Маслоу, что систематическое торжество над другими кардинально меняет самооценку — будь то у человека или прочих животных. Такие особи уверены в себе и не стесняются показывать это всем своим поведением. А значит, давней эволюционной историей обладают не только способы выражения гордости, но и связанные с ней эмоции.

Как нашкодивший щенок

На снимках, которые исследовала Джессика Трейси, проигравшие дзюдоисты сжимались, опускали плечи и голову, демонстрируя все признаки стыда и неудачи. Точно такая же реакция типична для человека, который не оправдал надежд или ждет неприятностей, нарушив некие нормы. Считается, что в английском и некоторых других языках германской группы слово «стыд» произошло от более древнего слова, означающего «закрывать». Мы опускаем голову и веки, отводим глаза, подгибаем колени и в целом словно съеживаемся, приобретая несчастный и понурый вид. Уголки губ ползут вниз, а брови выгибаются вверх, создавая выражение полнейшей беззлобности и безобидности. Мы прикусываем или надуваем губы, закрываем руками лицо, словно и вправду хотим провалиться сквозь землю. Мы говорим, что нам стыдно, и при этом знаем, что на нас сердятся, раздражаются или по меньшей мере в нас разочарованы.

Желание испытывающего стыд спортсмена съежиться и скрыться с глаз имеет очевидные параллели в подчиненном поведении приматов. Шимпанзе распластываются на земле перед вожаком, пригибаются и смотрят на него снизу вверх или поворачиваются к нему задом, то есть занимают уязвимую позицию. Доминантные шимпанзе могут подчеркнуть контраст, буквально вытерев ноги о подчиненного, то есть наступив на него, или пронестись мимо, вытянув руку над его головой и вынуждая резко пригнуться.

И снова обратите внимание на разницу в терминологии, применяемой к человеку и животным: выше мы видели это на примере того, как гордость (у людей) противопоставлялась доминированию (у остальных видов). Если о человеке, проигравшем в состязании или вызвавшем чье-то недовольство, говорят «пристыженный», то шимпанзе в аналогичной ситуации будет «выражать подчинение» или «вести себя как низкоранговая особь». Мы описываем поведение животных в функциональных терминах, но, говоря о себе, предпочитаем сосредоточиться на скрытых за поведением чувствах. Мы не желаем даже подразумевать, что у животных могут быть точно такие же чувства (или вообще какие бы то ни было). Но ведь какие-то эмоции за этим поведением точно кроются, так почему они должны отличаться от наших? Будь стыд действительно эмоцией сугубо человеческой, не имеющей эволюционных прообразов, разве не было бы его выражение у человека таким же уникальным, не имеющим аналогов в животном мире? Почему проявление человеческого стыда выглядит точно так же, как поведение, которое биологи называют подчиненным? И не только биологи: американский антрополог Дэниел Фесслер, специализирующийся на изучении стыда, сравнивает универсальное для человека в таком состоянии стремление съежиться с поведением подчиненного в присутствии разгневанного доминанта. Стыд отражает осознание, что вами недовольны или что вы сваляли дурака, и поэтому уместно оправдываться и смягчать недовольство. Иерархические шаблоны здесь очевидны.

Это не значит, что человеческий стыд абсолютно идентичен подчинению. У человека диапазон поводов для стыда, несомненно, шире, чем у других приматов. Я никогда не видел, чтобы шимпанзе-подростки стеснялись своей матери, а упитанная слониха переживала из-за лишнего веса. Мы, люди, живем культурными традициями и нормами и оглядываемся на вечно меняющуюся моду, создавая сугубо человеческую почву для стыда, в том числе из-за разницы между поколениями. Подростки стесняются родителей, поскольку те абсолютно ничего не понимают в моде и разговаривают на каком-то устаревшем (20-летней давности) языке. Дома, когда никого из посторонних рядом нет, эти же самые подростки общаются с родителями совершенно нормально, но стоит им оказаться в поле зрения друзей — и начинается: «Что про меня подумают, если увидят с этими динозаврами?» На первый взгляд кажется, что стыд за родителей обусловлен, скорее, конформностью, чем иерархическими взаимоотношениями, но в конечном итоге все сводится к заботе подростка о репутации и его месте в группе сверстников.

Только одно проявление стыда отличает наш вид от других, указывая тем самым на более глубокую или новую эмоцию, — это способность краснеть, или изменение цвета лица и шеи, вызываемое приливом крови к подкожным капиллярам. О том, что подобное свойственно лишь человеку, я уже упоминал. Чарльз Дарвин, увлеченный этой загадкой, рассылал письма управляющим колониями и миссиями во всех концах мира, выясняя, повсюду ли люди умеют краснеть. Рассуждая о внешнем эффекте покраснения (у бледнокожих румянец заметнее) и о роли стыда и нравственных принципов, он приходил к выводу, что способность краснеть — это врожденная, универсальная для нашего вида реакция, развившаяся для выражения стыда или смущения.

При всей своей выразительности румянец всегда непроизволен. Даже фальшивые слезы нам вызвать проще. Мы не можем ни покраснеть по желанию, ни согнать краску с лица, когда она совсем некстати, — наоборот, чем больше мы осознаем, что краснеем, тем труднее вернуться в нормальное состояние. Зачем же нашему виду сигнал стыда, которого нет у других приматов, и почему природа отказала нам в возможности его контролировать?

Все дело в доверии. Мы больше доверяем людям, у которых эмоции написаны на лице, чем тем, у которых не видно ни намека на стыд или осознание вины. У человека имеется еще одна черта, укладывающаяся в ту же схему, — белки глаз. Из-за белков движения человеческих глаз отслеживаются более отчетливо, чем, например, у шимпанзе, чьи темные, глубоко посаженные глаза скрыты под козырьком надбровных дуг. Если по глазам обезьяны невозможно понять, куда она смотрит, то человеку трудно скрыть направление взгляда или беспокойно бегающие глаза, выдающие нервозность. Это усложняет нам манипуляцию окружающими. Судя по всему, в ходе человеческой эволюции доверие стало такой роскошью, что пришлось ограничивать возможности для обмана. Это повысило нашу привлекательность в половом отборе. Способность краснеть может входить в тот же эволюционный набор, который обеспечил нам высокий уровень сотрудничества и нравственные принципы.

Стыдливость сопровождает все, что связано с интимными отношениями, — отсюда и желание уединяться, и необходимость прикрывать на публике определенные части тела. Бывает, что запреты эти продиктованы культурными особенностями. Я, например, до сих пор никак не привыкну к зацикленности американцев на женской груди. Первым культурным шоком по прибытии в Штаты для меня стала заметка в утренней газете о том, что какую-то женщину арестовали за кормление грудью в общественном месте. В Нидерландах на нее бы никто внимания не обратил, а уж для меня, приматолога, и вовсе нет зрелища более естественного, чем причмокивающий у груди младенец. Однако во всем мире принято убирать все, что связано с половой жизнью и размножением, с глаз долой. Крайняя форма подобной стыдливости — когда люди не могут заниматься сексом при свете.

Некоторые из этих табу кажутся непостижимыми, но, скорее всего, все началось с необходимости укрепить брачные отношения. Для человеческого общества характерно образование семейных ячеек, в которых оба партнера кровно заинтересованы в сохранении своего брака. В отличие от птиц и многих других животных, у которых проблема решается за счет обитания на определенной территории, с которой изгоняются все непрошеные гости, человек живет бок о бок с множеством потенциальных соперников и половых партнеров. Разумеется, внебрачные связи по-прежнему в избытке, но это не отменяет необходимость контролировать их или, по крайней мере, отслеживать. Это значительное различие между нами и другими гоминидами, у которых нуклеарных (супружеских или партнерских) семей нет. Самки человекообразных обезьян выращивают потомство сами. Даже если какой-то самец и самка отдают предпочтение друг другу, их связь не предполагает отказа от связей с остальными. Заставить шимпанзе скрыться ради секса в укромном месте может только ревность соперников. В таком случае самец с самкой будут встречаться за кустами или уходить подальше от соплеменников. Возможно, именно здесь нужно искать корни нашего желания уединяться. «Тайное спаривание», как его называют биологи, у животных распространено довольно широко. Секс дает богатую почву для соперничества и насилия, поэтому единственный способ сохранить мир — пореже совокупляться на публике. Человек идет дальше, скрывая не только сам репродуктивный акт, но и любые возбуждающие или возбуждаемые части тела, по крайней мере на публике.

Все это совершенно отсутствует у бонобо — не зря этих обезьян часто считают сексуально «распущенными». Но, поскольку в их высокотолерантном обществе в принципе нет необходимости под страхом наказания скрываться и уединяться, к ним неприменимо и само понятие распущенности. У них просто нет стыдливости и сдерживающих факторов — кроме желания избежать стычек с соперниками. Когда два бонобо совокупляются, детеныши иногда запрыгивают одному из них на спину, чтобы получше рассмотреть процесс. Кто-то из взрослых может подойти и, прижавшись гениталиями к одному из партнеров, присоединиться к действу. У этого вида секс — повод для общения, а не конкуренции. Если лежащая на спине самка мастурбирует у всех на глазах, никто даже бровью не поведет. Она быстро-быстро двигает вверх-вниз пальцами во влагалище, но это могут быть и пальцы ноги, потому что руками она при этом вычесывает детеныша или держит фрукт, которым закусывает. Бонобо — мастера делать несколько дел одновременно.

Близкая к стыду эмоция — чувство вины. Но оно относится к поступку, действию, тогда как стыд направлен, скорее, на самого деятеля. Если провинившийся думает: «Не надо было этого делать!», то испытывающий стыд как бы говорит: «Не смотрите на меня, я ничтожество!» Стыд связан с оценкой, которую дает общество, а чувство вины — с собственной оценкой своих же действий. Однако по внешним признакам эти две эмоции различить трудно, и в животном мире прослеживаются одинаково четкие параллели для обеих. Именно поэтому многие хозяева животных уверены, что их питомцы чувствуют вину. В интернете полно видеороликов про двух собак, одна из которых полакомилась кошачьим кормом, а вторая — совершенно ни при чем. Мне больше всего нравится «Виноватый Денвер» (Denver, the Guilty Dog), там пес демонстрирует все признаки понимания, что его ждет нагоняй. Никто не сомневается, что собаки чуют, когда им несдобровать, но ощущают ли они при этом себя виноватыми — вопрос открытый.

Американка Александра Горовиц, специалист по поведению собак, попыталась прояснить этот вопрос с помощью эксперимента. Хозяева должны были сердиться на собаку, не сделавшую ничего плохого, и наоборот, никак не реагировать на разгромленную кухню или погрызенную ценную обувь (а сама Горовиц — на поедание печенья, которое велено было не трогать). После ряда подобных проверок Горовиц пришла к выводу, что виноватый вид — потупленный взгляд, прижатые уши, съеживание, отворачивание, бьющийся между задними лапами хвост — никак не связан с наличием или отсутствием проступка. Все зависит не от содеянного, а от реакции хозяина. Если хозяин ругает собаку, она принимает бесконечно виноватый вид. Если нет, значит все чинно-благородно. На самом деле многие проступки совершаются задолго до того, как хозяин вернется домой, так что наказание увязывается в сознании собаки с хозяином, а не с проступком. Именно поэтому собаке ничего не стоит радостно продефилировать перед вами с уликой — измочаленной кроссовкой или растерзанным плюшевым медведем.

Таким образом, поведение собаки после проступка следует расценивать не как выражение чувства вины, а как действия, типичные для представителя вида животных, для которых характерны иерархические отношения, в присутствии потенциально недовольной доминантной особи — смесь подчинения и попытки умилостивить, направленные на уменьшение вероятности взбучки. У меня дома только кошки, собак нет, поэтому ни малейших признаков чувства вины у своих питомцев я не наблюдаю — это связано с меньшей иерархичностью у кошачьих. Собаки лучше понимают установленный порядок и острее чувствуют его нарушение. Матрицей для формирования чувства вины была и остается социальная иерархия, пусть даже человек до такой степени загоняет внутрь страх наказания, что начинает винить себя. Мы наказываем себя сами, терзаясь угрызениями совести из-за поступка, который совершать не следовало, или из-за того, что, наоборот, не сумели совершить требуемое. Мы готовы искупить вину — компенсировать ущерб или принять наказание.

У других видов такое внутреннее отношение к чувству вины встречается редко или отсутствует, но все же исключать ее вероятность нельзя. Проблема в том, что о наличии или отсутствии чувства вины у домашних животных мы судим по чрезмерно ориентированным на человека требованиям, которые понятны нам самим, но для наших питомцев, возможно, остаются загадкой. «Не валяйся на этом диване!» или «Не царапай мое кожаное кресло!» — поди разберись, что этим людям надо. Для животного эти запреты, наверное, так же непостижимы, как для меня необходимость отказаться от жевания жвачки в Сингапуре.

Может быть, стоит тестировать животных на совершение проступков, которые будут считаться нарушениями по любым меркам, включая их собственные? Идеальный пример такого проступка — описанный у Конрада Лоренца случай с его псом Булли, который нарушил основополагающее правило «никогда не кусать вышестоящего». Этому правилу собак специально обучать не надо, и, как отмечает Лоренц, до упоминаемого случая поводов наказывать Булли за это просто не возникало. Но однажды, когда Лоренц попытался разнять одну из самых жестоких собачьих драк на его памяти, пес случайно укусил хозяина за руку. И хотя тот не стал его ругать, а наоборот, принялся обнимать и гладить, пес переживал так сильно, что у него случился самый настоящий нервный срыв. Несколько дней после этого происшествия он не притрагивался к пище и словно впал в ступор. Он лежал на своей подстилке и мелко дышал, лишь иногда периодически издавая протяжный вздох, как бы идущий из самой глубины его измученной души. Он выглядел так, будто его сразила смертельная болезнь. Не одну неделю Булли ходил словно в воду опущенный. Он нарушил естественное табу, а это влекло за собой — для представителей его вида или их предков — самые суровые последствия вроде изгнания из стаи. Вот здесь мы явно нащупываем внутреннее, усвоенное всем существом правило, нарушение которого вызывает ощутимые эмоциональные и физические страдания, возможно, сопоставимые с чувством вины.

А что насчет наших ближайших родичей, приматов? Доходит ли у них когда-нибудь до такого? Один из наиболее известных внешних регуляторов их сообщества — влияние высокоранговых самцов на половую жизнь низкоранговых. Работая в студенческие годы с длиннохвостыми макаками, я наблюдал за их занятиями в открытой части общего вольера, которую с внутренним помещением соединял тоннельный переход. В этом переходе часто усаживался альфа-самец, чтобы держать в поле зрения обе части вольера. Но когда он удалялся внутрь, оставшиеся снаружи самцы начинали подкатываться к самкам. В присутствии вожака ухаживания могли выйти им боком, поэтому они пользовались случаем спариться без помех, пока тот далеко. Однако страх перед наказанием оставался. Самцы то и дело подбегали к входу в тоннель и заглядывали внутрь, проверяя, не собирается ли вожак неожиданно вернуться. Сталкиваясь с ним сразу после своего тайного совокупления, низкоранговые самцы скалили зубы в широченной усмешке, выдающей нервозность, хотя узнать об их самоуправстве вожаку было совершенно неоткуда. Когда подобную ситуацию смоделировали в ходе эксперимента, у испытуемых отмечались те же реакции, на основании которых исследователи сухо заключили, что «животные способны усваивать поведенческие правила, связанные с их социальной ролью, и демонстрировать реакцию, свидетельствующую об осознании нарушения социальных норм».

Действие социальных правил не сводится к тому, чтобы повиноваться им в присутствии доминирующих особей и забывать о них, едва вышестоящий отвернется. Будь это так, низкоранговым самцам не приходилось бы проверять, где находится скрывшийся с глаз вожак, и усиленно демонстрировать подчинение, совершив нечто запретное. Значит, в какой-то мере правила усваиваются на глубинном уровне. Более сложный случай мы наблюдали в колонии шимпанзе в Арнеме после стычки, в которой бета-самец Лёйт впервые одержал верх над вожаком Йеруном. Они подрались ночью, когда находились одни в спальном помещении. На следующее утро колонию выпустили на остров — тогда-то и обнаружились ужасающие физические последствия поединка:

Когда Мама обнаружила у Йеруна раны, она принялась ухать и оглядываться по сторонам. Йерун не выдержал, начал кричать и визжать, и тут сбежались все обитатели колонии, чтобы посмотреть, что же происходит. Когда обезьяны собрались, ухая, вокруг раненого, «виновник» Лёйт также начал кричать. Он нервно бегал от одной самки к другой, обнимал их и подставлял им зад. Затем он потратил добрую часть дня на зализывание ран Йеруна. У того была глубокая рана на ноге и две раны на боку — все от мощных клыков Лёйта.

Положение Лёйта было примерно таким же, как у несчастного пса Булли: он тоже нарушил иерархическое табу. Впервые за несколько лет Йеруна кто-то ранил. «Как же так можно?!» — говорила возмущенная реакция колонии. Лёйт постарался загладить проступок, однако попыток одолеть Йеруна не оставил и неотступно преследовал его еще несколько недель, пока в конце концов не свергнул с вершины иерархии. Что же заставило Лёйта так отреагировать на раны соперника? Чувство вины из-за нарушения прочно усвоенного правила? Или он просто опасался реакции остальных?

Еще дальше в этом отношении заходят бонобо. Поскольку насилие для их вида — редкость, переживают они по его поводу гораздо сильнее. У обидчика сожаление о содеянном, вероятно, смешивается с эмпатией, поскольку он сразу кидается мириться и заглаживать вину. Для других же приматов, наоборот, более типична ситуация, когда примирение инициирует низкоранговая особь. Бонобо отличаются тем, что обычно раскаивающимся выглядит доминирующий, особенно если он ранил соперника. Помню, как один такой доминант вернулся к пострадавшему и принялся рассматривать укушенный им палец ноги, выясняя насколько все серьезно. Судя по его поведению, он точно понимал, как и в каком месте навредил другому. Если существует бесспорное указание на способность животных испытывать сожаление, для меня это именно такие ситуации у бонобо, когда доминант битых полчаса или больше зализывает чужие, им же самим нанесенные раны.

Трудно сказать наверняка, что чувствуют при этом бонобо, но, признаюсь откровенно, в минуты цинизма я задаюсь ровно тем же вопросом насчет чувства вины у человека. Не переоцениваем ли мы силу интернализации? Смотрите, с какой легкостью люди отбрасывают все установки, когда кардинально меняются условия жизни — во время войны, голода, политических волнений. Сколько порядочных граждан готовы без всякого раскаяния мародерствовать, воровать, убивать, если ресурсов на всех не хватает, а вероятность поимки и наказания невелика. Даже при менее драматичной смене обстоятельств — например, на отдыхе за границей, — люди уходят в отрыв (напиваются в общественном месте, пристают к незнакомцам с непристойными намерениями), совершенно немыслимый для них дома.

Не всегда убеждают меня и громкие покаяния или извинения. Я предпочитаю молчаливое раскаяние. Извинения публичных лиц слишком фальшивы и наиграны, не зря в английском их называют nonpology или fauxpology («не-извинения» или псевдоизвинения). Они только выглядят извинениями, но никакого признания ответственности за совершенное в них нет. Часто вина в них перекладывается на пострадавшего: «Мне жаль, что вас так задел мой твит». В 1988 г. знаменитого американского евангелиста-телепроповедника Джимми Сваггерта застали в обществе проститутки. После скандала он рыдал перед телезрителями, лил целые реки слез, умолял Господа и паству простить ему прегрешение. Через несколько лет он снова попался в такой же ситуации. То, что у людей сходит за признание вины, зачастую, как и у собак, представляет собой лишь способ избежать нежелательных последствий, а не свидетельство глубокого усвоения разницы между правильным и неправильным.

Я вовсе не отказываю человеку в умении отличать одно от другого, как и в способности искренне раскаиваться, но граница между чувством вины и демонстрацией подчинения / умиротворения не такая резкая, как нам хотелось бы думать. Зачастую чувство вины либо представляют как продукт религии и культуры, либо подают как эмоцию, которая побуждает нас заглаживать проступки и возмещать причиненный ущерб. Все это очень хорошо и, безусловно, соответствует истине, однако не стоит недооценивать фактор страха. Чувство вины и тревожность нередко идут рука об руку, подпитываясь друг от друга. И в основе всего этого лежит нечто гораздо более фундаментальное, чем культура или религия. И чувство вины, и стыд произрастают из конформности — глубинного желания стать «своим», быть принятым, для любого социального животного это вопрос жизни и смерти. Наш величайший подспудный страх — оказаться отвергнутыми обществом или группой. Именно он погружает Булли в депрессию, заставляет Лёйта обниматься с самками, обступившими раненого им соперника, вынуждает подростков стесняться родителей, а Сваггерта — лить крокодиловы слезы. Боязнь вызвать недовольство окружающих и потерять их любовь и уважение — вот что в конечном счете стоит за чувством вины и стыдом у человека.

Поскольку на этом же страхе замешано схожее поведение и у других видов, подытожу этот раздел примером типичной реакции молодой шимпанзе Гуа на упреки от своих «приемных родителей», Уинтропа и Луэллы Келлогг, в семье которых она воспитывалась в 1930-е гг. Я не склонен непременно рассматривать эту реакцию как признак стыда или чувства вины, а вот глубинное желание быть принятой и прощенной, которое, как я думаю, лежит в основе обеих вышеупомянутых эмоций, Гуа действительно демонстрирует. Если все заканчивалось хорошо, пишут Келлоги, Гуа неизменно издавала протяжный вздох облегчения:

Когда Гуа наказывали или чаще просто ругали за попытки грызть стену, за туалетные «аварии» и прочие конфузы, она бежала к нам на руки с криком «у-у». (Если мы ее отталкивали), она неизбежно начинала причитать и верещать еще сильнее и унималась, только если мы выказывали готовность ее принять. Тогда вокализация менялась на учащенные «у-у», с которыми она мчалась к нам, распахнув объятия. Подтягиваясь, она вскарабкивалась чуть ли не до наших плеч — всеми силами стараясь оказаться с нами лицом к лицу. И тогда следовал поцелуй примирения. Если мы, смягчившись, откликались, она испускала тот самый протяжный вздох, слышный за метр или дальше.

Фактор «Фу!»

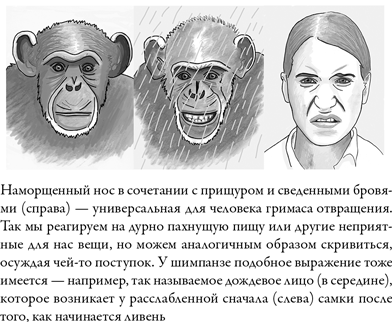

В дождливый день повсюду видны наморщенные от отвращения носы. Я называю это «дождевым лицом» шимпанзе. Стоит начаться ливню, и все шимпанзе, от мала до велика, корчат эту физиономию, подтягивая верхнюю губу к носу и слегка выпячивая нижнюю. Глаза полуприкрыты, зубы видны. Шимпанзе терпеть не могут мочить руки, поэтому такая гримаса у них появляется, когда они с совершенно несчастным видом идут на двух ногах по мокрой траве, плотно скрестив руки на груди. Это выражение лица хорошо мне знакомо и у людей, поскольку Нидерланды — страна велосипедистов. Они тысячами колесят по городам и в жару, и в непогоду, добираясь на работу или учебу. И когда льет дождь, под капюшонами дождевиков мелькают именно такие гримасы — выражение недовольства погодой и перспективой провести полдня в сырой одежде.

Отвращение и неприязнь входят в число древнейших эмоций и тех немногих, которые связаны с определенной областью мозга — островковой долей (или островком). Активация этой области вызывает сильное отвращение к тому, что оказалось у вас во рту. Поэтому обезьяна, с аппетитом уплетающая вкуснейшие орехи, непременно выплюнет их, если простимулировать ее островок. Одновременно изменится и выражение ее лица: верхняя губа вздернется к носу, а язык будет выталкивать пищу изо рта. У людей в соответствующих экспериментах островок вспыхивает при предъявлении изображений, вызывающих рвотные позывы, — экскрементов, гниющего мусора или кишащей червями пищи. В таких случаях мы тоже вздергиваем верхнюю губу к носу, сощуривая глаза и сводя к переносице брови. Характерно наморщенный нос — это ритуализация сокращения мышц, которое защищает глаза и ноздри от воздействия опасных субстанций, например ядовитых испарений. Мы буквально «воротим нос» от того, что нам неприятно.

Сходство мимических выражений и активизация одной и той же области мозга у всех обезьян и людей указывает на то, что эмоция отвращения у них тоже одинакова. На самом деле отвращение возникло задолго до появления на свете приматов, поскольку отторгать опасные вещества и паразитов необходимо всем организмам. Крысы широко раскрывают рот (так называемая зевота, возможно, представляющая собой рвотные позывы), когда нюхают пищу, вызывающую у них тошноту. Кошки отшатываются от запаха духов или судорожно отряхивают лапу, коснувшись чего-то липкого. Собаки скулят и щерятся, когда им в нос ударяет резкий запах цитрусовых. Кошки, наткнувшись на что-то противно пахнущее, например дохлого таракана, трогательно скребут вокруг него лапой, словно пытаясь зарыть, даже если он лежит не на земле, а на кухонном полу. В конечном счете все эти реакции направлены на самозащиту от вредных веществ. Так называемое инстинктивное отвращение — это отраженное в поведении продолжение действия иммунной системы, идущее из глубин организма и почти не поддающееся контролю.

По иронии судьбы отвращение фактически попало из грязи в князи. Несмотря на свое «низкое» происхождение, ни одно другое чувство в наши дни не окружено таким вниманием и любовью психологов — поскольку связано с нравственностью. Нам отвратительны определенные виды поведения — не только такие, как инцест или зоофилия, но и коррупция, измена, мошенничество, лицемерие. Возмущаясь людьми, которые, притворяясь онкологическими больными, собирают в интернете деньги на лечение несуществующей болезни или паркуются в неположенном для них месте, мы употребляем слова «отвратительно», «противно», «мерзко», «гадко», «тошнотворно». Политики разыгрывают эту карту, стремясь настроить нас против той или иной части общества — например, определенной этнической группы. Они намекают на сходство (внешнее, в манерах или запахе) этих людей с неприятными нам животными. И даже изображают при этом гримасу отвращения. Чистота же, наоборот, ассоциируется у нас с добродетелью и правильностью. «Умывая руки» от сомнительных дел, мы вслед за Понтием Пилатом приравниваем чистоту к невиновности. В новейшей литературе на тему «морального отвращения» порой чрезмерно принижают изначальную эмоцию, относясь к ней почти как к ненужному придатку. Отвращение возвеличивается до культурного феномена, благоприобретенной привычки, не имеющей ничего общего с банальным избеганием патогенов.

Еду, которая кажется нам неаппетитной, мы называем гадостью. Пищевые пристрастия мы перенимаем от других представителей своей культуры, поэтому у нас могут вызывать сильнейшее неприятие продукты и блюда, которые в другой культуре считаются деликатесом. В одном баре в Саппоро я удостоился бурных аплодисментов как первый человек с Запада (по крайней мере, мне так сказали), который спокойно съел половину плошки натто — забродивших соевых бобов с резким запахом. Я был польщен, но потом кто-то поинтересовался, понравилось ли мне эта еда. Выражение лица выдало меня раньше, чем я успел придумать дипломатичный ответ. Все расхохотались. Сами же японцы терпеть не могут кожуру яблок и груш и, к моему недоумению, всегда их чистят. Так что, конечно, у нас, людей, имеются приобретенные пристрастия и приобретенное отвращение. У животных, как утверждается, подобных культурных различий нет, потому что они инстинктивно различают, что есть можно, а что нельзя.

Еще одна популярная идея заключается в том, что с помощью отвращения мы стремимся отделить себя от животных, воспринимая их останки и продукты жизнедеятельности как отталкивающие. Гниющие растения и плоды вызывают у нас гораздо меньшее омерзение, чем разлагающиеся трупы животных, их экскременты, кровь, сперма, внутренности и тому подобное. Согласно этой теории, у нас вызывает отторжение не столько вид и запах мертвого животного, сколько напоминание о нашей собственной смертности. Мы так боимся смерти, что не выносим указаний на свое родство с созданиями, чья жизнь так хрупка. Отвращение к мертвым животным позволяет нам справляться с экзистенциальными проблемами, и именно поэтому некоторые ученые усматривают в нем — ни много ни мало — признак цивилизованности!