Книга: Первая сверхдержава. История Российского государства. Александр Благословенный и Николай Незабвенный

Назад: Страна и общество в первой четверти XIX века

Дальше: Часть вторая Николай Первый: Утраченное величие

Междуцарствие

Воспаленное общество

Самой решительной частью дворянского общества были люди военные. В их среде и зародилось сопротивление. Раздражение против царя и его нового курса все время усиливалось. В конце концов оно привело к составлению заговора, участники которого были готовы к самым радикальным мерам. Если бы Александр не умер в Таганроге, очень возможно, что его, как отца и деда, убили бы офицеры. В сущности император был прав, когда опасался, что в Россию перекинется «испанская зараза».

Стартовало опасное движение довольно невинно. Пушкин видел это собственными глазами:

Сначала эти заговоры

Между Лафитом и Клико

Лишь были дружеские споры,

И не входила глубоко

В сердца мятежная наука,

Все это было только скука,

Безделье молодых умов,

Забавы взрослых шалунов.

«При Александре тайные общества составлялись так же легко, как теперь акционерные компании, и даже революционного в них было не больше, как в последних. Члены тайного общества собирались на секретные заседания, но сами были всем известны и прежде всего полиции. Само правительство предполагало возможным не только для гражданина, но и для чиновника принадлежать к тайному обществу и не видело в этом ничего преступного», – пишет Ключевский. В России, прежде всего в обеих столицах, существовали масонские ложи, литературные кружки, офицерские клубы-«артели» и так далее.

Но в 1816 году, как раз в то время, когда правительственная линия начинает принимать отчетливо консервативные черты, возникает первое тайное общество, ставящее перед собой уже политические задачи. Называлось оно «Союз спасения» (явная отсылка к якобинскому Комитету общественного спасения) и включало в себя три десятка молодых серьезных офицеров, собиравшихся, чтобы порассуждать о бедах и судьбах отечества. Собрание очень радикализировалось и приобрело черты настоящего заговора, когда к любителям умных разговоров присоединился 24-летний Павел Пестель, адъютант генерала Витгенштейна, обладавший целеустремленностью и незаурядными организаторскими способностями. (Позднее царь Николай о нем напишет: «Пестель был злодей во всей силе слова… со зверским выражением и самой дерзкой смелости… я полагаю, что редко найдется подобный изверг»).

Пестель взял за основу иерархическую структуру карбонариев и ввел правила конспирации. Члены Союза делились на четыре категории, причем лишь высшие степени знали, что целью организации является установление в России конституционного строя.

С таким предводителем восстание произошло бы не в 1825 году, а много раньше, но Пестеля перевели служить на Украину, и в Союзе началось брожение. Первую скрипку теперь играл 22-летний штабс-капитан Михаил Муравьев, молодой человек блестящих дарований, бородинский инвалид. Он был сторонником не революции, а эволюции: просвещения, государственного строительства, улучшения нравов.

Общество избавилось от своего боевитого названия и стало называться мирно: «Союз благоденствия». Первый пункт нового устава гласил, что организация «в святую себе вменяет обязанность … споспешествовать правительству к возведению России на степень величия и благоденствия», то есть по сути дела речь шла о лоббистском клубе. Конспиративность объяснялась не заговорщическими целями, а «избежанием злобы и зависти».

Определялись четыре направления деятельности: филантропия, просветительство, экономическое развитие и улучшение правосудия. Члены Союза (их было человек двести) облегчали жизнь своих крепостных, устраивали школы для солдат, писали труды по экономике и финансам, а некоторые пошли служить по судебной части.

Всё это было бы прекрасно, но в стране наступили иные, совсем не прогрессивные времена. Аракчеев и Шишков с Магницким имели куда более мощный ресурс влияния, чем молодые члены «Союза благоденствия». Грести против течения было невозможно, и движение зашло в тупик. Кто-то, разочарованный, отошел в сторону. Другие радикализировались и вновь заговорили о революции. Из-за этих расхождений в 1821 году, в атмосфере общественной депрессии, Союз самораспустился.

Примечательна дальнейшая судьба благонамеренного Михаила Муравьева, довольно типическая для российского либерала, если он видит спасение в «споспешествовании правительству». В николаевские времена в России способному человеку прогрессивных взглядов приходилось выбирать: или менять взгляды, или оставаться в стороне от больших дел.Бывший противник угнетения и защитник крестьян, Михаил Николаевич скоро определился с выбором. Он сделает большую карьеру, но станет одним из самых суровых гонителей свобод, заклятым врагом всяческого вольнодумства и противником отмены крепостничества.Много лет он прослужит на начальственных должностях в польско-литовских землях, проводя там жесткий курс на подавление национальной культуры, насильственную русификацию, ущемление прав католиков. Во время восстания 1863 года Муравьев будет командовать карателями и заслужит прозвище «Вешатель», с которым и останется в истории. А когда умрет, Герцен проводит его словами: «Задохнулся отвалившийся от груди России вампир».

Собрание декабристов. К. Гольдштейн

Тем временем на юге, где служил Пестель, уже полковник, возникло собственное тайное общество, неторопливо и основательно ведшее подготовительную работу к выступлению. В 1820-е годы феномен «революционного офицерства» не был чем-то экзотическим. В Испании, Пьемонте и Неаполе профессиональным военным удалось на время прийти к власти; в латиноамериканских странах они ее даже удержали. При этом выяснилось, что восстание вовсе не обязательно должно начинаться в столице. Подполковник Риега поднял солдат в Кадисе, полковник Боливар – в глухой провинции далекой колонии.

Когда выяснилось, что «Союз благоденствия» прекратил существование, Пестель и его товарищи активизировались. Поскольку гарнизоны, в которых они служили, были разбросаны по всей Украине, «Южное общество» разделилось на три «управы». Главной, находившейся в Тульчине (Винницкая область), руководил сам Пестель; Васильковской (близ Киева) – подполковник Сергей Муравьев-Апостол; Каменской (Черкасская область) – генерал-майор Сергей Волконский.

Заговорщики регулярно собирались на подпольные съезды в Киеве. Они приняли революционный устав и постановили, что царя, а пожалуй, и всю царскую семью во имя будущей республики нужно уничтожить. (Отголосок этого кровожадного тираноборства звучит в пушкинских строках: «Самовластительный злодей! Тебя, твой трон я ненавижу, твою погибель, смерть детей с жестокой радостию вижу».) Составили развернутую программу новой России. Документ назывался «Русская правда», на нем мы остановимся позже.

Пестель был педантичен и обстоятелен, он никуда не торопился, дожидался удобной минуты. Все же произвести переворот удобнее было в столице, и южане периодически отправляли туда своих представителей. В 1822 году петербургская организация (ее принято называть «Северным обществом») восстановилась уже без «эволюционеров». Теперь она объединяла только убежденных врагов самодержавия, которые не боялись взяться за оружие. Но идеолог северян Никита Муравьев смотрел на будущее страны иначе, чем Пестель, и составил собственный проект государственного устройства. Договориться между собой у «северян» и «южан» не получалось. В 1824 году Пестель сам отправился в Петербург и сумел склонить на свою сторону несколько самых деятельных тамошних заговорщиков, в том числе Кондратия Рылеева и Евгения Оболенского, которые потом сыграют активную роль в событиях 14 декабря. Но объединения не произошло, была лишь достигнута договоренность о проведении общего съезда. Пестель полагал, что восстание можно будет устроить в 1826 году (то есть как раз к десятой годовщине идеи, что отечество нужно срочно спасать). Как обычно, русские запрягали очень медленно и все-таки подготовиться не успели. Когда вдруг возникла идеальная ситуация для переворота, заговорщики поехали быстрее, но уехали недалеко.

Однако сначала об «идеальной ситуации».

Династический кризис

Она образовалась вследствие династического кризиса, вызванного внезапной и к тому же удаленной смертью императора. «Кощеевой иглой» всякой автократии является момент перехода власти от одного самодержца к другому. Павел I вроде бы позаботился о том, чтобы защитить это уязвимое место монархии, и принял ясный, недвусмысленный закон о престолонаследии: трон передается от отца к старшему сыну, а при отсутствии сыновей к следующему по возрасту брату. На протяжении всего александровского правления цесаревичем считался Константин Павлович, поэтому когда пришла скорбная весть из Таганрога, великого князя уже воспринимали как государя: славили в церквях, начали приносить ему присягу.

Однако на самом верху очень узкому кругу людей было известно, что Константин принимать корону не намерен.

Это был человек вздорный, упрямый, эгоцентричный, вечно попадавший в скандальные истории и не имевший никакой склонности к великим делам. Ему нравилось жить в Польше. Взваливать на себя заботы обо всей огромной, дурно устроенной империи Константин не желал. Кроме того несколькими годами ранее он разошелся с женой, немецкой принцессой, и вступил в морганатический брак со своей польской фавориткой.

Еще в 1819 году Александр сообщил следующему по старшинству брату, 22-летнему Николаю Павловичу и его супруге, что им, вероятно, суждено стать царем и царицей. Николай в своих записках рассказывает: «…Государь уехал, но мы с женой остались в положении, которое уподобить могу только тому ощущению, которое, полагаю, поразит человека, идущего спокойно по приятной дороге, усеянной цветами и с которой всюду открываются приятнейшие виды, когда вдруг разверзается под ногами пропасть, в которую непреодолимая сила ввергает его, не давая отступить или воротиться». Беседа, впрочем, имела предварительный характер, и молодую чету лишь известили, что они «должны заблаговременно только привыкать к сей будущности неизбежной». Во всяком случае Николая не известили, что император предпринял и некоторые практические шаги. Царь истребовал от Константина письменный отказ от престола, а потом подготовил манифест о назначении наследником великого князя Николая Павловича. Однако этот важный документ был сохранен в тайне, запечатан и передан на хранение митрополиту Филарету. Кроме владыки о воле государя знали три человека: мать-императрица, Аракчеев и князь А. Голицын, вскоре после этого удаленный из правительства. Можно лишь догадываться, почему Александр не довел дело до конца. Не исключено, что царь испытывал сомнения в годности такого наследника – у Николая в обществе, особенно в гвардии, была неважная репутация. В конце концов имелся еще один брат, Михаил Павлович. Ну а кроме того государь был нестар и отличался завидным здоровьем, умирать он пока не собирался.

Известие о смерти императора застало Николая врасплох. Он сразу написал Константину, называя его «своим государем», паническое письмо, в котором умолял: «Бога ради, не покидайте нас и не оставляйте нас одних!» Не дожидаясь ответа, великий князь поспешил принести брату присягу, что сделали и другие придворные. Лишь тогда мать-императрица сообщила Николаю про запечатанный конверт с манифестом. Собрался Государственный Совет, изучил документ – и пришел в недоумение. Спросили новообъявленного наследника, какова будет его воля. Николай ответил, что признает законным государем Константина, и потребовал того же от Совета. Государственные мужи повиновались. И они, и вся гвардия присягнули Константину Первому.

Смерть Александра в Таганроге. Неизвестный художник

3 декабря, то есть через неделю после получения вести о смерти Александра, из Варшавы прибыл младший брат Михаил с письмом от Константина: тот твердо заявлял, что быть царем отказывается. Но и теперь Николай еще надеялся избавиться от «тяжелой шапки Мономаха»: ведь Константин не знает о том, что присяга уже состоялась. В Варшаву снова отправилось письмо с мольбой принять престол. В русской истории еще не бывало столь странной торговли за корону – когда оппоненты изо всех сил пихают ее друг другу.

А между тем Константин Павлович написал о своем решении еще и членам Государственного Совета, так что конфликт переставал быть внутрисемейным. По столице поползли слухи: наверху что-то зашаталось. Для государственной системы, построенной на принципе тотально централизованной власти, не бывает ничего опаснее.

Лишь 12 декабря стало окончательно ясно, что Константин царем не станет и в Петербург не приедет. Но к этому времени столичные заговорщики уже вовсю готовились к выступлению: такой удобный случай упустить было нельзя.

В тот самый момент, когда Николай, смирившись с неизбежным, составлял манифест о восшествии на престол, одно за другим поступили два грозных известия. Сначала прибыл пакет от Дибича, начальника Главного Штаба, в котором говорилось об обширном военном заговоре на юге, а затем явился один из участников «Северного общества» гвардейский подпоручик Ростовцев, признавшийся великому князю, что в Петербурге вот-вот произойдет восстание. При этом Ростовцев отказался назвать имена заговорщиков. Молодой человек хотел предотвратить кровопролитие, но не желал был предателем.

Вспоминая события этого дня, Николай напишет: «Пусть изобразят себе, что должно было произойти во мне, когда, бросив глаза на включенное письмо от генерала Дибича, увидел я, что дело шло о существующем и только что открытом пространном заговоре, которого отрасли распространялись чрез всю империю, от Петербурга на Москву и до второй армии в Бессарабии». Новый царь еще не знал, что полковника Пестеля в последний момент успеют арестовать. Не знал он и какие подразделения столичного гарнизона вовлечены в заговор.

Единственное, что можно было сделать – ускорить принесение повторной присяги. Она была назначена на 14 декабря.

Но торопились и заговорщики. Идя к Николаю, Ростовцев предупредил о своем верноподданническом поступке товарищей – ему хотелось соблюсти порядочность (вот плоды «психологической революции», пробудившей в дворянстве новые представления о чувстве собственного достоинства). Колебаниям пришел конец, теперь выбора не было.

Восстание

Ход декабристского выступления в столице хорошо известен. Его фабула может быть изложена в двух предложениях. Офицеры-заговорщики вывели на Сенатскую площадь своих солдат и не знали, что делать дальше. Сначала власти растерялись, но затем пришли в себя, подвезли пушки и разогнали мятежников картечью.

Впоследствии восстание было чрезвычайно героизировано литераторами, художниками, кинематографистами, да и историками, хотя в сущности произошел еще один военный путч, последний в вековой череде «гвардейских переворотов», только окончившийся поражением.

В событиях 14 декабря есть один очень некрасивый аспект, на котором как-то не принято заострять внимание: по сути дела предводители вывели солдат под пушки, а затем и под шпицрутены обманом, не сказав нижним чинам, что они участвуют в государственном перевороте. Большинство из них просто повиновались командирам и даже не поняли, чтó происходит. Особенно пылкие офицеры, правда, что-то кричали про конституцию, но солдаты этого мудреного слова не знали и полагали, что так зовут жену Константина.

Стояние на площади могло бы иметь смысл только в одном случае: если б к восставшим присоединился столичный люд. Но этого не произошло. Собралась огромная толпа зевак, но никакой революции устраивать не желала, а лишь глазела на невиданное зрелище. Декабристы застряли где-то посередине между военным переворотом, требующим быстрых, точечных ударов, и революцией, нуждающейся в поддержке масс. Не произошло ни первого, ни второго. В ближайшие сутки почти все участники были арестованы, причем никто не сопротивлялся.

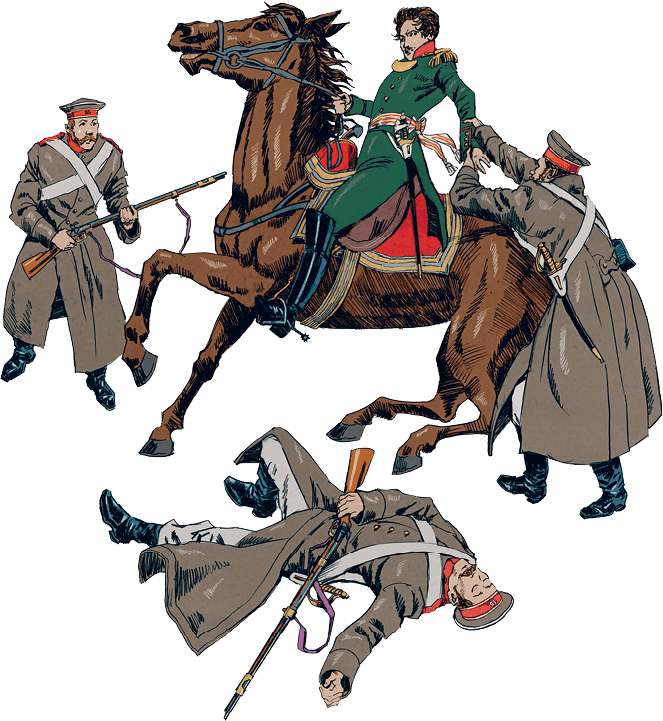

Нескладно прошло и восстание на юге. Оно вспыхнуло две недели спустя – и только потому, что у заговорщиков не осталось другого выхода. Их вождь Пестель находился под арестом, второго предводителя Сергея Муравьева-Апостола тоже задержали. Та же участь ожидала и остальных заговорщиков. Понимая это, они освободили Муравьева-Апостола и подняли солдат Черниговского полка, опять-таки используя их вслепую. Несколько дней колонна двигалась непонятно куда и зачем, причем дисциплина все время падала, а одно из подразделений целиком дезертировало. Потом мятежники, их осталось меньше тысячи человек, угодили в артиллерийскую засаду и были разгромлены. Когда раненый Муравьев-Апостол пытался скрыться на коне, один из черниговцев помешал ему со словами: «Вы нам наварили каши, кушайте ее с нами!» Всех солдат потом перепороли и сослали на Кавказ. Офицеров отвезли в столицу, на следствие и суд.

«Кушайте ее с нами!» И. Сакуров

Всего под подозрением оказались 579 дворян; обвинительные приговоры были вынесены примерно пятой их части, остальные отделались неприятностями или были вовсе оправданы. Казнили пятерых: «архизлодея» Пестеля; поэта Кондратия Рылеева (его не вполне заслуженно объявили организатором 14 декабря); предводителя южного восстания Сергея Муравьева-Апостола; отставного поручика Петра Каховского, который застрелил столичного генерал-губернатора и командира лейб-гренадеров Стюрлера; подпоручика Михаила Бестужева-Рюмина, слишком невоздержанного в цареубийственных речах.

Дела четырех тысяч нижних чинов рассматривались особыми военными комиссиями, и здесь ответственность понесли все, причем двести солдат были подвергнуты прогону через строй. Сколько из них умерли, неизвестно.

В эпопее декабристского движения интереснее всего, конечно, вопрос, мог ли этот заговор победить и что произошло бы в этом случае с Россией.

Если бы перед 14 декабря в Петербурге находился энергичный Пестель, очень вероятно, что мятежники захватили бы власть над столицей, а стало быть, и над всей страной, которая привыкла повиноваться воле центра. (Вспомним, что в 1917 году такое произошло дважды, в феврале и в октябре, хотя в революционных событиях участвовали совсем незначительные силы.) У южного восстания, хоть бы даже и с Пестелем, никаких шансов не было – по той же самой причине: в России судьба государства в провинции никогда не решалась.

Итак, предположим, что 14 декабря Николай и Михаил были бы убиты; Константин Павлович из своей Польши носа бы, конечно, не высунул; к губернаторам и гарнизонным начальникам из Петербурга поскакали бы фельдъегери с распоряжениями новой, непонятной, но главное столичной власти – и привычная к повиновению гиперцентрализованная империя взяла бы под козырек.

Как уже говорилось, декабристы имели две программы: «северную» Никиты Муравьева и «южную» Павла Пестеля («Русскую правду»).

Муравьевская конституция сохраняла институт монархии, ибо народ еще не созрел для республиканского правления, но власть императора становилась почти номинальной. «Источник верховной власти есть народ, которому принадлежит исключительное право делать основныя постановления для самого себя», – говорилось в тексте. Страна должна была разделиться на 15 автономий, то есть отойти от жесткой централизованности, которая делала необходимой «ордынскую» вертикаль со всеми ее побочными эффектами. Крестьяне освобождались, но помещики сохраняли земельную собственность, чтобы дворянство не разорилось. Одним словом, проект был и разумен, и хорош, но заключал в себе неразрешимый парадокс: ввести федерализацию и парламентскую систему в стране, не знакомой ни с тем, ни с другим, вряд ли получилось бы без переходного периода твердой власти, а ее-то конституция и упраздняла.

Второй проект, пестелевский, в полной мере учитывал это обстоятельство и потому выглядит более реальным. Вместо монархии, института недостаточно сильного, предполагалось на 8–10 лет ввести военную диктатуру, которая подготовила бы страну к республиканскому строю. Любое недовольство (а оно предполагалось) будет безжалостно подавляться силой оружия. «Державная дума» из пяти директоров избирается «Народным вечем», состоящим из 500 депутатов, и обладает всей полнотой исполнительной власти. Вводится еще «Верховный Собор» – нечто вроде палаты старейшин, которыми становятся самые уважаемые россияне. Они осеняют своим авторитетом и нравственно контролируют действия высших институтов. Крепостное право отменяется. Половина пахотных земель передается в особый фонд на правах общинной собственности; помещичьи угодья сдаются крестьянам в аренду. Классовые различия отменяются, весь русский народ превращается в единое «гражданское сословие». Слово «русский» тут, впрочем, требует пояснения. По мысли Пестеля, население должно было разделиться на «сорта» не по социальному, а по этническому принципу. Высшую категорию составлял «коренной народ русский», к которому причисляли всех славян. Далее следовали «племена присоединенные», которым дозволялось жить по-своему, но с некоторыми ограничениями (например, мусульманам воспрещалось многоженство). И наконец были народности, которые надлежало постепенно искоренить как вредные. «Буйных» кавказских горцев – расселить в отдаленных частях России малыми группами; евреев ассимилировать, а буде не пожелают – всех отправить в Палестину, дабы основали там свое собственное государство; цыган – понудить отказаться от кочевого образа жизни и вступить в православие либо тоже изгнать.

Федеральную структуру «Русская правда» почитала опасной и намеревалась упразднить особый статус Финляндии, а Польшу – отделить, но с непременным условием введения у себя такого же строя, как в России.

Такую программу, вероятно, можно было осуществить железом и кровью (чего Пестель не страшился), но в результате возникло бы некое протофашистское государство. Истории неизвестны случаи, чтобы военная диктатура, в особенности кровавая, добровольно переформатировалась в демократию. Никакой парламентской республики после «переходного периода» не возникло бы. Из пяти директоров в результате внутренней борьбы к единоличной власти пришел бы кто-то один, то есть установилась бы еще более жесткая и беспримесная «ордынская» система – как это случится через сто лет после Октябрьской революции.

В общем, создается ощущение, что потомкам не следует сильно жалеть о поражении декабристского восстания.

Ключевский даже считает, что «событию 14 декабря придавалось значение, какого оно не имело». Само по себе «событие», возможно, и не имело. Но следствием неудавшегося путча стало длительное замораживание общественного процесса, параноидальный страх власти перед всем новым, свободным, живым. С такой родовой травмой николаевская Россия двинется не вперед, а назад, из современности в архаику, и страна будет всё больше отставать от Европы в социальном, экономическом, технологическом смысле. Сам же Ключевский рассказывает: «Один высокопоставленный сановник, встретив одного из арестованных декабристов, своего доброго знакомого князя Евгения Оболенского, с ужасом воскликнул: «Что вы наделали, князь! Вы отодвинули Россию по крайней мере на 50 лет назад!»

«Высокопоставленный сановник» был совершенно прав.

Назад: Страна и общество в первой четверти XIX века

Дальше: Часть вторая Николай Первый: Утраченное величие