Книга: Дом Ротшильдов. Пророки денег, 1798–1848

Назад: Часть первая Отец и сыновья

Дальше: Глава 2 Сокровище курфюрста

Глава 1

«Наш благословенный отец»: истоки

Да, мой дорогой, все сводится к следующему: чтобы что-то сделать, ты должен кем-то быть. Мы считаем Данте великим, но за его спиной была многовековая цивилизация; Дом Ротшильдов богат, но для достижения такого богатства понадобилось не одно поколение. Все подобные вещи лежат глубже, чем думаешь.Гете, октябрь 1828 г.

Путешественник, попавший во Франкфурт XVIII в. и проходивший по главному мосту Заксенхойзер, ведущему к воротам Фартор, едва ли мог пропустить «Юдензау» — «Еврейскую свинью» (см. ил. 1.1). Непристойная фреска на стене изображала группу евреев, поклоняющихся разъяренной свинье. Пока один из них сосет ее сосцы, второй (в одежде раввина) задирает ей хвост, чтобы третий (также раввин) пил ее экскременты. На происходящее одобрительно взирал «еврейский дьявол». Подняв голову, путешественник увидел бы и вторую, еще более отвратительную, фреску: мертвый младенец, чье растянутое тело истыкано ножами, а под ним девять кинжалов. «В Великий четверг в год 1475, — гласила надпись, — младенец Симеон, двух лет от роду, был убит евреями». Скорее всего, речь идет о деле Симона Трентского, который предположительно стал жертвой «ритуального убийства», вымышленного ритуала, по которому евреи убивали христианских младенцев, чтобы замешать их кровь в мацу.

Такое наглядное выражение антиеврейских настроений ни в коем случае не было уникальным: изображения евреев, которые поклоняются свинье, можно встретить на многочисленных гравюрах и в печатных листах начиная с XIV в., а миф о ритуальном убийстве получил хождение в Германии в XV в. Однако франкфуртские фрески были примечательны — по крайней мере, в глазах самого прославленного сына города, Иоганна Вольфганга фон Гете — тем, что они стали «не плодом личной враждебности, но воздвигнуты как публичный монумент». «Юдензау» и убитый ребенок были официально одобренными символами давней традиционной враждебности к врагу в пределах вольного имперского города.

Первые упоминания о еврейской общине во Франкфурте датируются серединой XII в., когда община насчитывала от 100 до 200 человек. Ее история отмечена периодическими преследованиями со стороны нееврейского населения. В 1241 г. более ¾ франкфуртских евреев были убиты в так называемой «битве евреев» («юдепшлахт»). В последующие десятилетия община восстановилась, но всего сто лет спустя, в 1349 г., произошел второй погром. В обоих случаях сыграл роль распространенный в народе милленарианизм: зачинщики первой «битвы» боялись, что евреи заключили союз с монгольской ордой; во втором случае страхи разжигали члены ордена флагеллантов, или «бичующихся», которые уверяли, что евреи навлекут на город чуму.

Впрочем, имелись и вполне земные причины, по которым и император Священной Римской империи, который в 1236 г. провозгласил евреев «слугами нашими и слугами нашей казны» (servi nostri et servi camerae nostri), и муниципальные власти поощряли евреев, которые желали поселиться в городе. Евреи были источником налоговых поступлений и кредита (в законах, запрещающих ростовщичество, для них было сделано исключение). «Защита» и ограниченные привилегии предлагались им в обмен на звонкую монету. Однако защита и ограничения шли рука об руку. В 1458 г., по приказу императора Фридриха III, евреев ограничили пределами гетто (от итальянского слова «боргетто», или пригород). Они должны были селиться на одной узкой улице на северо-восточном краю города, ограниченной с двух сторон воротами. 110 жившим в городе евреям это заключение на улице, получившей название Юденгассе (Еврейский переулок), казалось «новым Египтом». С другой стороны, из-за постоянных нападок местных жителей гетто становилось своего рода убежищем. Обвинения в ритуальном убийстве в 1504 г. и попытка объявить евреев еретиками пять лет спустя продемонстрировали членам общины их беззащитность. То же произошло в 1537 г., когда большинство жителей Франкфурта перешло в лютеранство, — враждебность Лютера по отношению к евреям общеизвестна. Юденгассе оказывалась своего рода убежищем в опасном мире. С 1542 по 1610 г. ее население выросло с примерно 400 до 1380 человек (параллельно во Франкфурт из Нидерландов мигрировали гугеноты). Экономическое и социальное недовольство, совпавшее с этими притоками населения — или вызванное ими, — вылилось в еще одну вспышку насилия местных жителей против еврейской общины, так называемые «бунты Феттмильха», названные в честь их предводителя — лавочника Винсенца Феттмильха. Впрочем, многочисленные грабежи на Юденгассе в тот раз не сопровождались массовыми убийствами (евреев выгнали из города), а после короткого периода народного правления мятеж подавили имперские войска. Феттмильха и других предводителей бунта повесили, и евреи вернулись назад в гетто, убедившись, что по-прежнему находятся под защитой императора.

1.1. Анонимная гравюра начала XVIII в. Симон Трентский и «Юдензау»

На практике, как и прежде, «защита» выливалась в необычайно строгие правила, которые местные власти подробно изложили в «Штеттигкайт», законе, который зачитывался вслух каждый год в главной синагоге. По его условиям, которые оставались в силе до самого конца XVIII в., еврейское население ограничивалось всего 500 семьями; количество свадеб урезалось до 12 в год, а вступать в брак можно было лишь по достижении 25 лет. Не более чем двум евреям из других мест разрешалось селиться в гетто каждый год. Евреям запрещалось возделывать землю, торговать оружием, специями, вином и хлебом. Им запрещалось жить за пределами Юденгассе; до 1726 г. они обязаны были постоянно носить заметные знаки различия (два концентрических желтых кольца для мужчин и полосатое покрывало для женщин). По ночам, по воскресеньям и в дни христианских праздников гетто запирали. В остальное время евреям запрещалось ходить по городу больше чем по два человека в ряд. Им запрещалось находиться в парках, тавернах, кофейнях и на променадах, устроенных вокруг живописных городских стен; в городскую ратушу они обязаны были входить с черного хода. Городской рынок им разрешалось посещать только перед закрытием; на рынке они не имели права трогать овощи и фрукты. Выступая в суде, евреи приносили особую присягу, которая напоминала всем присутствующим о «наказаниях и проклятиях, которые Господь наложил на проклятых евреев». Если на улице еврей слышал слова «Jud, mach mores!» («Еврей, исполняй свой долг!»), он обязан был — пусть даже слова эти произнес просто мальчик — снять шапку и посторониться. А если еврей выезжал за пределы Франкфурта — на что требовался специальный пропуск, — возвращаясь, он обязан был заплатить пошлину в двойном размере по сравнению с неевреями. Кроме того, в обмен на такую «защиту» каждый еврей платил подушный налог.

Все это означало, что франкфуртские евреи проводили большую часть своей жизни за высокими стенами и воротами Юденгассе. В наши дни практически ничто не напоминает об этой улочке, похожей на тюрьму. В течение XIX в. власти Франкфурта снесли на ней все, кроме пары зданий, а то немногое, что осталось, сровняли с землей американские бомбардировщики в мае 1944 г. Однако фундаменты части старой улицы недавно раскопали, и теперь можно получить приблизительное представление о том, какая страшная скученность царила в гетто. Извилистая Юденгассе вела от ворот Бёрнхаймер на севере к еврейскому кладбищу на юге; ее длина составляла всего около четверти мили, а ширина — не более двадцати футов, причем местами ширина составляла меньше десяти футов. Отведенная под гетто в те времена, когда евреев в городе было чуть больше ста человек, улочка была ужасно перенаселена: в 1711 г. на ней проживало не менее 3024 человек. Для того чтобы разместить многочисленных обитателей на таком небольшом пространстве, требовалась немалая архитектурная изобретательность: дома были всего восьми футов шириной, но в каждом из них было не менее четырех этажей. Кроме того, за каждым рядом домов возводили дополнительные постройки. Неизбежной опасностью был пожар. В 1711, 1721 и 1774 гг. сильные пожары уничтожали всю Юденгассе или ее значительные части. Можно сказать, что жизнь в гетто была одновременно и дорогой, и дешевой. Дорогой — потому что спрос на жилье значительно превышал предложение. Четырехкомнатный дом на севере Юденгассе стоил столько же, сколько платил отец Гете за двадцатикомнатный особняк на Гроссе Хиршграбен; дешевой — потому что антисанитария, отсутствие света и свежего воздуха сокращали продолжительность жизни. В 1780-е гг., по приблизительным подсчетам, смертность среди евреев на 58 % превышала смертность среди неевреев. Один путешественник в 1795 г. писал, что «большинство франкфуртских евреев, даже те из них, которые находятся в расцвете лет, похожи на ходячих мертвецов… Их мертвенно-бледные лица резко отличают их от всех остальных горожан самым печальным образом». Позже, после того, как стены вокруг Юденгассе частично снесли, ее до известной степени романтизировали такие художники, как Антон Бургер; более того, она стала чем-то вроде достопримечательности, привлекавшей туристов Викторианской эпохи (среди англичан, посетивших ее, были Чарлз Гревилл и Джордж Элиот). В то же время молодому Гете окрестности Юденгассе казались ужасающими трущобами:

«Отсутствие простора, грязь, толпы народу, ужасный выговор — все вместе производило самое неприятное впечатление даже на прохожего, который просто заглядывал за ворота. Прошло много времени, прежде чем я отважился пойти туда один, и я не испытывал никакого желания возвращаться… в эту толпу. Все эти люди чем-то торговали вразнос, все беспрестанно покупали и продавали».

Гораздо лучше был знаком с гетто поэт Людвиг Бёрне, который (под именем Иуды Лёва Баруха) рос там в 1780-е и 1790-е гг. Вспоминая прошлое скорее с гневом, чем с ностальгией, он называет Юденгассе «длинной темной тюрьмой, в которую не проникал яркий свет XVIII в… Перед нами тянется необычайно длинная улица, рядом с нами места хватит лишь на то, чтобы развернуться кругом, когда нам того захочется. Над нами больше нет неба, которому требуется солнце, чтобы распространиться в своей широте; неба не видно, видно только солнечный свет. Отвратительный запах окружает нас повсюду, и одежда, которая должна укрывать нас от заражения, служит также для того, чтобы ловить слезы сострадания или скрывать злобную улыбку, с какой глазеют на нас евреи. Продвижение сильно замедляет необходимость переступать через кучи мусора; зато можно не спеша понаблюдать за происходящим. Мы осторожно идем вперед, стараясь не наступить на детишек. Они плавают в сточной канаве, ползают в грязи, бесчисленные, как черви, выведенные солнцем из навозной кучи. Разве можно отказывать детям в их маленьких желаниях? <…> Если считать детские игры образцом последующей взрослой жизни, колыбель этих детей должна стать могилой для всякого начинания, всякого достатка, всякой дружбы, всякой радости в жизни. Вы боитесь, что эти высокие дома рухнут на нас? О, не бойтесь ничего! Они надежно укреплены, клетки, в которых сидят птицы с подрезанными крыльями, они покоятся на краеугольном камне вечной враждебности, прочно заделанные изобретательными руками жадности и скрепленные цементом пота замученных рабов. Не сомневайтесь. Они стоят прочно и никогда не упадут».

Как заметил Бёрне, даже в «просвещенные» времена, когда другие немецкие города ослабляли ограничения, наложенные на евреев, Франкфурт упорно отказывался приводить в исполнение эдикт о терпимости императора Иосифа II (1782); городские власти приказали конфисковать тираж юдофильской пьесы «Натан мудрый». В 1769 и 1784 гг., когда еврейская община подавала петиции, чтобы евреям разрешили покидать гетто по воскресеньям, просьбу отклонили, сочтя ее попыткой «уравнять себя с христианскими жителями». Как и ранее, такую политику до некоторой степени навязывало городскому совету большинство горожан-неевреев. Что характерно, в 1788 г., когда еврею — учителю математики позволили жить и преподавать за пределами гетто, последовали столь шумные протесты, что пришлось отозвать разрешение; еврею-врачу, подавшему сходную просьбу в 1795 г., решительно отказали. В основном по той же причине — как утверждается в жалобе, подписанной семью ведущими еврейскими купцами города, — правила, регулирующие выходы за пределы Юденгассе по праздникам и воскресеньям, в 1787 г. не смягчили, а, наоборот, сделали более строгими, введя сложную систему удостоверений личности:

«Как человеческое существо, каждый еврей обладает теми же правами, что и любой другой, и по справедливости ищет защиты у своего монарха. К сожалению, низшие классы до сих пор столь склонны к предрассудкам своих отцов, что сомневаются в том, что евреи — такие же люди, как и они сами. Они всячески жестоко обращаются [с евреями], и многие старики выглядят довольными, когда их сын плохо обращается с евреем. Даже солдаты потакают этой наказуемой тирании. Разве не воспримут они [новую систему] как приглашение для бесчисленных оскорбительных поступков? Они воспользуются малейшим расхождением в одежде, прическе, бородах и тому подобное как поводом для учинения самых строгих осмотров у городских ворот. Малейшая неточность позволит им арестовывать еврея и вести его на гауптвахту, как обычного вора».

Однако в такой упорной и систематической дискриминации повинны не только предубеждения предков. Важную роль сыграло то, что представители нееврейских торговых кругов очень боялись экономической конкуренции, которая, как они считали, возникнет в случае эмансипации еврейского населения. То, что в трущобах вроде Юденгассе все же появлялись учителя математики и врачи, доказывает, что гетто было не таким закрытым, каким казалось. Как обнаружил сам Гете, когда все же набрался смелости и вошел в гетто, евреи, «в конце концов, люди — изобретательные, услужливые, и невозможно не восхищаться даже тем упорством, с каким они придерживаются своих традиций». Несмотря на мрачные условия, в которых они жили, а отчасти и благодаря им, франкфуртских евреев с культурной точки зрения никак нельзя было считать низшими слоями общества.

Конечно, культура Юденгассе была незнакома нееврею Гете. Это была ярко выраженная религиозная культура, когда ритм жизни по-прежнему диктовался религиозными законами галахи. Каждое утро и каждый вечер служка, шульклоппер, созывал мужчин в синагогу, стуча в двери специальной колотушкой. По воспоминаниям одного английского туриста, суббота «в их молитвенных книгах живописно называется „невестой“, и ее встреча каждую неделю… напоминает свадебный обряд. В ее честь столы накрывают белыми скатертями, зажигают светильники. Даже в самых бедных лачугах на стол ставят что-то праздничное». В гетто работали три начальные школы (хедеры) и одно высшее учебное заведение, в котором готовили раввинов (ешива). Образование было, по меркам того времени, консервативным: детей учили читать Тору, основы Моисеевых законов, затем переходили к комментариям Раши и, наконец, к Талмуду, своду правовых и религиозно-этических положений иудаизма, содержащему предписания о соблюдении религиозных обрядов. В общине имелись собственная пожарная дружина и больницы, свое кладбище и добровольные общества помощи бедным.

И все же, несмотря на окружающие гетто высокие стены и несмотря на сравнительно ограниченное влияние еврейского просвещения на франкфуртскую общину (по сравнению, например, с берлинской общиной), культура Юденгассе отнюдь не была замкнутой. Хотя неевреи иногда презрительно хмыкали, слушая речь обитателей гетто, позже Генрих Гейне утверждал, что франкфуртские евреи говорили «на самом настоящем языке Франкфурта, на котором одинаково превосходно изъясняются его обрезанные и необрезанные жители». Конечно, он слегка преувеличивал, что вполне простительно. Те евреи, которым все же удавалось получить не только религиозное, но и светское образование — как, например, вышеупомянутый врач, — умели говорить, читать и писать на хохдойч. Однако, судя по сохранившимся письмам Майера Амшеля Ротшильда, сам он писал на грубом и часто неграмотном немецком языке с примесью иврита; а в письмах сыновьям он записывал немецкие слова древнееврейскими буквами, как и они в переписке друг с другом. И все же юдендойч, диалект немецкого языка, на котором изъяснялись обитатели Юденгассе, нельзя назвать идишем польских или российских местечек. По всей вероятности, многочисленные франкфуртские купцы-неевреи также писали по-немецки не слишком грамотно. Когда франкфуртские евреи покидали Юденгассе, чтобы вести деловые операции, то есть заниматься наиболее доступной им сферой деятельности, между ними и купцами-неевреями не существовало непреодолимого языкового барьера.

В большей степени, чем многие немецкие города в XVIII в., Франкфурт был городом предпринимателей. Расположенный на пересечении нескольких крупных торговых путей, связывавших города Южной Германии (Страсбург, Ульм, Аугсбург и Нюрнберг) с ганзейскими портами на севере (Гамбургом, Бременом и Любеком) и связывавших Германию в целом со странами атлантического побережья, Балтики и Ближнего Востока, Франкфурт процветал благодаря двум ежегодным ярмаркам, которые проводились осенью и весной. Такие ярмарки устраивались в городе начиная со Средних веков. А благодаря широкому разнообразию монет, имевших хождение в Европе вплоть до конца XIX в., коммерция в городе развивалась рука об руку с банковским делом, в особенности с куплей-продажей иностранной валюты и куплей-продажей векселей (куплей-продажей долговых расписок, порожденных более сложными операциями). Вдобавок — что в некоторых отношениях еще важнее — Франкфурт выступал в роли финансового центра для князей, эрцгерцогов и курфюрстов, правивших многочисленными мелкими государствами в регионе. Доходы, получаемые от земель и подданных (арендная плата, налоги и т. д.), и расходы по содержанию дворов (величественных резиденций, садов и развлечений) делали этих правителей крупнейшими клиентами доиндустриальной немецкой экономики, пусть даже большинство из них были значительно беднее своих современников — английских аристократов. Характерно, что большинство из них тратили больше, чем получали, что создавало выгодные, хотя подчас и рискованные возможности для немецких банкиров.

Наверное, самым успешным банкирским домом до 1800 г. был дом Симона Морица и Иоганна Филиппа Бетманов, которые привезли в Германию из Амстердама систему «частичных долговых обязательств» (парциальных облигаций), по которой крупный заем дробился на более мелкие порции и продавался широким кругам инвесторов. Вполне характерной операцией для того времени можно назвать заем, который банкирский дом братьев Бетман предоставил императору Священной Римской империи. В 1778 г. Бетманы ссудили ему 20 тысяч гульденов (около 2 тысяч ф. ст.), выпустив в счет займа 20 облигаций по тысяче гульденов, которые и перепродавали инвесторам. Собранные таким образом деньги — за вычетом своей солидной комиссии — они затем передали в имперское казначейство в Вене, а впоследствии добились быстрой выплаты процентов из Вены держателям облигаций. В 1754–1778 гг. братья Бетман разместили займов на общую сумму почти в 2 млн гульденов, а за следующие пять лет — и не менее 54 отдельных займов на общую сумму почти в 30 млн гульденов. Другие франкфуртские банкиры, особенно Якоб Фридрих Гонтард, проводили такие же операции.

Ни Бетманы, ни Гонтард не были евреями. Однако не приходится сомневаться, что к концу XVIII в., когда речь заходила об обмене иностранной валюты и всевозможных займах, самыми предприимчивыми дельцами считали именно евреев. После более чем вековых ученых размышлений на данную тему по-прежнему трудно объяснить, почему так произошло. Любые преимущества, которые получали евреи над финансистами-неевреями, могли стать лишь косвенным следствием их системы образования. Так, Майер Амшель Ротшильд однажды вспоминал, что «в юности я был… очень активным купцом, но я был неорганизованным, потому что раньше я изучал [Талмуд] и не узнал ничего [о деловых операциях]». Возможно, то, что евреи входили в тесно спаянные группы «чужаков», сыграло свою роль, когда началось создание кредитных систем. Может быть, их деловая этика неотделима от иудаизма. Но то же самое с равным успехом можно утверждать и применительно к другим религиозным меньшинствам, как сделал Макс Вебер, который неубедительно противопоставлял «протестантскую этику» с типично еврейским «политически и спекулятивно ориентированным… капитализмом париев». Наиболее удовлетворительным ответом, наверное, может служить следующий: из-за того, что для них были закрыты почти все области экономической деятельности, евреям пришлось сосредоточиться на торговле и финансах. Вместе с тем их конкуренты-неевреи, работавшие в тех же сферах, скорее всего, намеренно преувеличивали степень «еврейской угрозы» для их фирм. Франкфуртские банкиры-неевреи уже в 1685 г. жаловались, что «евреи вырвали у них из рук торговлю векселями», что привело к запрету евреям появляться на фондовой бирже. Через 12 лет городской совет не в последний раз попытался запретить евреям арендовать склады на Фаргассе, главной улице города.

Наверное, самый печально известный конфликт такого рода связан с Йозефом Зюссом-Оппенгеймером, который из поставщика двора герцога Карла Александра Вюртембергского превратился в крупную политическую фигуру, став своего рода тайным советником, а в 1733 г. — посланником во Франкфурте, где привилегированное положение позволило ему жить за пределами Юденгассе, в роскоши гостиницы «Золотой лебедь». Через четыре года Оппенгеймера казнили, признав его виновным в том, что он обладал чрезмерной политической властью и подрывал положение вюртембергских княжеств. Впрочем, Оппенгеймер, «еврей Зюсс» из позднейшей антисемитской легенды, был лишь одним из самых известных еврейских придворных купцов. К середине XVIII в. франкфуртские евреи становились поставщиками курфюршества Пфальц, Майнцского курфюршества, Великого герцогства Гессен-Дармштадт, королевства Пруссия, императорского двора в Вене, а также Гессен-Касселя и Саксен-Веймара. Например, Лёв Вер Исаак в 1755 г. был придворным поставщиком графства Нассау-Саарбрюккен, а Давид Мейер Купл бросил вызов власти семьи Канн, когда примерно в то же время стал поставщиком императорского двора. Такие люди образовали богатую и привилегированную элиту в пределах Юденгассе.

Майер Амшель

Именно в этом во многом, хотя и не до конца сегрегированном мире родился Майер Амшель Ротшильд. Он родился либо в 1743, либо в 1744 г. О его родителях, дедах и более отдаленных предках почти ничего не известно. Однажды Бенджамин Франклин заметил, что в жизни неизбежны только смерть и налоги; именно эти явления связаны с записями о самых первых Ротшильдах. Следует сразу же отметить, что предков Майера Амшеля, скорее всего, даже не называли Ротшильдами (буквально «красный щит»). Известно, что Изак, сын Элханана, в 1560-е гг. построил дом, который получил название «У красного щита» («Цум ротеп шильд»), по-видимому, в честь щита, который часто вешался над входом в дома. Как правило, обитатели Юденгассе прозывались в соответствии со своими адресами. Позже внук Изака, Нафтали Герц (который умер в 1685 г.), оставил дом «У красного щита» и переселился в другой дом, известный под названием «У грелки» («Цум хинтерпфанп»). Таким образом, можно предположить, что членов этой семьи могли называть «Хинтерпфанны». Однако, хотя сын, внук и правнук Нафтали Герца по-прежнему назывались «Ротшильдами», в документах встречается также прозвище «Бауэр». Вероятно, лишь в следующем поколении, к которому принадлежал Майер Амшель, прозвище закрепилось в качестве фамилии, хотя Майер Амшель мог сменить ее еще раз после того, как переехал еще в один дом, известный под названием «У зеленого щита» («Цум грюнен шильд»).

О ранних Ротшильдах можно сказать лишь то, что они были набожными и довольно удачливыми мелкими дельцами, которые, среди прочего, торговали сукном. За пять лет до своей смерти в 1585 г. Изак, живший «У красного щита», имел облагаемый налогом доход в 2700 гульденов, а когда он умер, на надгробном камне вырезали упоминание о его «добродетели», «праведности» и «честности». Сто лет спустя его правнук Кальман, меняла, который, кроме того, торговал шерстью и шелком, имел облагаемый налогом доход, почти вдвое превышавший доход прадеда. Судя по всему, его сын Мозес, дед Майера Амшеля, успешно развил дело отца, продолжив процесс устойчивого подъема по социальной лестнице. Его первой женой стала дочь сборщика налогов, второй женой — дочь врача. К сожалению, нам почти ничего не известно об экономических достижениях отца Майера Амшеля, Амшеля Мозеса, хотя то, что семья по-прежнему жила в скромном доме «У грелки» с конторой на первом этаже, кухней на втором и тесными спальнями на третьем, предполагает в лучшем случае слияние, а в худшем — застой. Судя по длинной и чрезмерно хвалебной надгробной надписи, семья ко времени его смерти пользовалась прочным уважением в пределах гетто — но только и всего.

Амшель Мозес был, очевидно, человеком прилежным и любящим науку: если верить надгробной надписи, он «посвящал предписанное время изучению Торы». Возможно, именно поэтому после того, как его сын Майер Амшель окончил начальную школу во Франкфурте, отец отправил его в раввинское учебное заведение в Фюрте. Какими бы ни были его мотивы, дело было вовсе не в том (как ошибочно полагают некоторые историки), что Майер Амшель должен был стать раввином. Коэн, написавший краткую и хвалебную биографию Майера Амшеля вскоре после его смерти (и, скорее всего, знавший его лично), утверждает, что он только затем «изучал свою религию… чтобы стать хорошим евреем». Впрочем, занятия Майера Амшеля в Фюрте вскоре прервались из-за преждевременной кончины его родителей в 1755 и 1756 гг. Когда мальчику исполнилось всего двенадцать лет, его отец и мать стали жертвами эпидемий, которые периодически косили немецкие города.

После смерти родителей он мог бы вернуться к старшей сестре Гутельхе и двум братьям, Мозесу и Кальману. Однако его послали в Ганновер изучать зачатки бизнеса в компании Вольфа Якоба Оппенгейма (предположительно, делового партнера его отца). Те годы сформировали его характер, потому что именно тогда он впервые вступил в непосредственный контакт с привилегированным миром придворных поставщиков. Конечно, Майеру Амшелю почти наверняка было известно об этой сфере деятельности: в конце концов, Зюсса-Оппенгеймера казнили всего за шесть лет до его рождения. Более того, нам известно, что Зюсс участвовал по крайней мере в одной операции с векселями с дедом Майера Амшеля. Но теперь мальчик мог с близкого расстояния увидеть, что значит быть «придворным евреем», поскольку дед Оппенгейма, Самуэль, был придворным поставщиком австрийского императора, а его дядя был поставщиком кельнского епископа. Именно в Ганновере Майер Амшель начал приобретать опыт, который впоследствии помог ему самому добиться статуса придворного поставщика. Он начал торговать редкими монетами и медалями; его клиентами становились аристократы-коллекционеры. Для того чтобы совершать операции в этой области, необходимо было знание сложной системы нумизматической классификации Самуэля Мадая.

Примерно в 1764 г. Майер Амшель вернулся во Франкфурт — по закону о месте жительства он обязан был так поступить по окончании срока ученичества. В родном городе он быстро нашел применение полученным знаниям. Через год после возвращения ему удалось продать редкие медали знатному клиенту, чье будущее положение сыграет для Ротшильдов весьма важную роль. Принято считать, что первая операция Майера Амшеля с Вильгельмом, наследным принцем Гессен-Касселя, была сущим пустяком. Если предположить, что он был «евреем Мейером», упомянутым в отчетах о суммах, истраченных на личные нужды Вильгельма за июнь 1765 г., операция обошлась в 38 гульденов и 30 крейцеров — в самом деле пустяк, одна из многих мелких покупок, которые принц делал у различных посредников после 1763 г., когда создавал свою знаменитую коллекцию медалей и монет. Тем не менее этого — вместе с «поставками различных товаров», отчетов о которых не сохранилось, — оказалось достаточно, чтобы удовлетворить просьбу 1769 г. о даровании Майеру Амшелю статуса придворного поставщика. Он получил статус через надлежащий срок, в сентябре того же года. Год спустя он закрепил свое положение. В августе 1770 г., в возрасте 26 лет, он женился на Гутле, 16-летней дочери Вольфа Соломона Шнаппера, придворного поставщика герцога Саксен-Мейнингенского. Вдобавок к выгодам объединения с ее отцом, брак принес Майеру Амшелю очень нужный ему новый капитал в виде приданого в 2400 гульденов. Их брак оказался первым в череде тщательно просчитанных брачных союзов. Он заложил фундамент для процветающего родства, игравшего не менее важную роль, чем покровительство особ королевской крови, полученное благодаря званию придворного поставщика.

В последующие годы Майер Амшель — первоначально в компании со своим братом Кальманом, до смерти последнего в 1782 г., — постепенно стал во Франкфурте ведущим торговцем не только монетами и медалями, но и всевозможными предметами антиквариата. За его операциями можно проследить по тщательно составленным каталогам, которые он рассылал все более широкому кругу клиентов-аристократов. В 1780-е гг. в перечень товаров, которыми он торговал, входили не только немецкие, но и древнегреческие и древнеримские монеты, а также ряд других антикварных товаров и «диковинок» такого сорта, какие богатый коллекционер мог выставлять наряду с коллекцией монет: резные фигурки, драгоценные камни и т. п. Общая стоимость товаров для продажи в каждом каталоге варьировалась от примерно 2500 до 5000 гульденов. Если клиент проявлял интерес к тому или иному товару из каталога, Майер Амшель посылал его на осмотр, а позже, если клиент желал совершить покупку, начинал переговоры и иногда продавал ниже цены, указанной в каталоге. Согласно сохранившимся отчетам о тратах на личные нужды, до 1790 г. принц Вильгельм не был постоянным покупателем Ротшильда, но после этой даты он совершал покупки почти каждый год. В число других клиентов входил покровитель Гете, герцог Веймарский.

Может показаться удивительным, что основой состояния Ротшильдов стала продажа антиквариата по каталогу аристократам-нумизматам; однако не приходится сомневаться в том, что без капитала, который удалось скопить Майеру Амшелю на покупке и продаже «диковинок», у него не было бы средств для того, чтобы заняться банковским делом. С первого взгляда довольно трудно понять, насколько успешно он торговал антиквариатом: с 1773 по 1794 г. его налог на имущество был неизменен и составлял 2 тысячи гульденов. Однако записи в «десятинных книгах» (Maaserbuch или Zehentbuch), в которых он пунктуально вписывал свои благотворительные пожертвования (десятую часть ежегодного дохода, согласно иудейским законам), позволили его позднейшему биографу Бергхофферу предположить, что годовой доход Майера Амшеля в 1770-е гг. должен был составлять около 2400 гульденов — примерно такой же, как и у семьи Гете, и гораздо больше, чем зарабатывал к тому времени местный чиновник вроде сборщика налогов. На основании этих и других доступных цифр Бергхоффер примерно оценивал общее состояние Майера Амшеля в середине 1780-х гг. в 150 тысяч гульденов (около 15 тысяч ф. ст.).

Кроме того, нам известно, что Майер Амшель настолько разбогател, что в 1787 г. переехал в другой дом. Вскоре после возвращения во Франкфурт Майер Амшель и два его брата приобрели в полную собственность дом «У грелки», выкупив долю дальних родственников, с которыми дом делили их родители. Еще через 20 лет Майер Амшель продал брату Мозесу свою долю — 3/8 дома «У грелки» — за 3300 гульденов. В начале 1783 г. он купил гораздо более просторный дом «У зеленого щита» за 11 с лишним тысяч гульденов. По меркам нееврейской семьи, такой, например, как семья Гете, этот второй дом также был очень маленьким и тесным: всего в 14 футов (чуть более 4 м) шириной, с комнатами такими узкими, что кровати можно было ставить только у боковых стен под определенным углом к улице. Дом можно считать захудалым и по меркам следующих поколений Ротшильдов: сыновья Майера Амшеля вспоминали прошлое без всякой ностальгии, говоря о тех днях, «когда мы все спали в одной комнатушке на чердаке». Однако по меркам Юденгассе такой дом был просто превосходным. Расположенный на середине улицы — прямо напротив средних, западных ворот — он был перестроен после пожара 1711 г. и, что необычно для того времени, имел собственный водяной насос. На втором, третьем и четвертом этажах было по две узких комнатки в три окна, с печью и стенными буфетами. Окна одной комнатки выходили на улицу, а второй — во двор. Спустившись по черной лестнице, можно было попасть в маленький дворик с небольшой деревянной пристройкой, в которой размещалась уборная. Необычным (и полезным) дополнением служили также два погреба. В первый из них можно было спуститься через люк в прихожей. Во второй, более просторный погреб, общий с соседним домом, попадали через потайной ход под лестницей. Два погреба не сообщались между собой. Семье очень пригодились все комнаты, пусть и тесные. Майер Амшель и его супруга оказались необычайно плодовитой парой даже по меркам конца XVIII в. Судя по всему, Гутле Ротшильд рожала практически каждый год начиная с 1771 г., следующего после их свадьбы, и до 1792 г. Из девятнадцати детей выжили десять: Шёнхе (1771), Амшель Майер (1773), Соломон Майер (1774), Натан Майер (1777), Изабелла, или Бетти (1781), Брюнле, или Бабетте (1784), Кальман, или Карл (1788), Готтон, или Юлия (1790), Еттхен, или Генриетта (1791) и Якоб, или Джеймс (1792).

Лишь после рождения самого младшего ребенка Майер Амшель начал заниматься делом, которое правильно будет назвать банковским. В некоторых отношениях переход оказался естественным. Торговец антиквариатом с растущим кругом поставщиков и клиентов, естественно, время от времени предоставляет некоторым из них кредит. Уже в 1790 г. Майер Амшель назван одним из кредиторов Йозефа Касселя в ближнем городке Дойц, хотя и на скромную сумму в 365 гульденов. По этим же причинам торговля монетами и медалями неизбежно свела его с гессенским монетным двором: принц Вильгельм, один из его главных клиентов, часто заказывал чеканку новых медалей. Например, в 1794 г. Ротшильд предложил продать гессенскому военному казначейству партию серебра «по наилучшей цене».

Однако скорость, с какой росло богатство Майера Амшеля в 1790-х гг., свидетельствует о настоящем разрыве с прежней сферой его деятельности. В начале 1790-х гг. Майер Амшель Ротшильд считался всего лишь процветающим торговцем антиквариатом. К 1797 г. он стал одним из богатейших евреев Франкфурта, причем главным образом он занимался именно банковскими операциями. Свидетельства такого прогресса вполне недвусмысленны. В 1795 г. официальный доход Майера Амшеля, облагаемый налогом, удвоился и составлял 4 тысячи гульденов. Год спустя он перешел в группу лиц, имеющих наивысшие доходы: его имущество стоило более 15 тысяч гульденов. В том же году его записали десятым самым богатым человеком на Юденгассе, и его доход, подлежащий налогообложению, составлял 60 с лишним тысяч гульденов. Во многом благодаря Майеру Амшелю к 1800 г. Ротшильды стали одной из одиннадцати самых богатых семей на Юденгассе. Примерно в то же время он арендовал большой четырехкомнатный склад за пределами Юденгассе. Кроме того, он нанял на работу уроженца Бингена Зелигмана Гайзенхаймера, талантливого счетовода, владевшего несколькими языками. Кроме того, о его растущем благосостоянии свидетельствует щедрое приданое, какое Майер Амшель смог дать дочерям, когда те начали выходить замуж. Когда его старшая дочь в 1795 г. вышла за Бенедикта Мозеса Вормса, она получила в приданое 5 тысяч гульденов; кроме того, после смерти родителей она должна была получить наследство в 10 тысяч гульденов. Через год, когда его старший сын женился на Еве Ганау, ему досталась доля в семейной компании стоимостью в 30 тысяч гульденов.

Что означала такая доля, видно из одного из важнейших документов, которые были обнаружены в недавно открытом московском «трофейном» архиве: самый ранний известный баланс компании Майера Амшеля Ротшильда, составленный свыше 200 лет назад, летом 1797 г. Тогда общие активы компании оценивались в 471 221 рейхсталер, или 843 485 гульденов, общие задолженности — в 734 981 гульден. То есть, по словам самого Майера Амшеля, «общий баланс капитала, хвала Господу» (Saldo meines Vermogens, Gott lob) составлял 108 504 гульдена (примерно 10 тысяч ф. ст.). Этот примечательный документ заслуживает самого пристального рассмотрения, так как из него становится ясно, что Майер Амшель уже в тот период был больше международным торговым банкиром, чем считалось ранее. Очевидно, в «актив» баланса не включили личную собственность Майера Амшеля, поскольку семейный дом там не значится. В графе «мой капитал» записан капитал его компании. Почти все перечисленные активы находились либо в форме государственных облигаций различных типов, либо личных займов и кредитов, предоставленных самому широкому спектру других компаний. Имелись и денежные обязательства — в них входили суммы, которые Майер Амшель был должен такому же широкому спектру учреждений и частных лиц.

География кредитной сети Майера Амшеля была довольно широкой уже на том раннем этапе. Судя по раннему балансу, он вел дела с фирмами, расположенными не только в непосредственной близости от Франкфурта (например, в Касселе и Ганау), но и в более отдаленных землях Германии, от Гамбурга и Бремена до Регенсбурга, Аугсбурга, Лейпцига, Берлина и Вены, а также Амстердама, Парижа и Лондона. Более того, в дополнение к именам, которые можно было ожидать найти в таком списке кредиторов и должников (например, зять Майера Амшеля Вормс и его будущий зять Зихель), в нем фигурируют названия нескольких крупных нееврейских банков, в том числе банков Бетманов, Де Нёвилей и Брентано (последнему Майер Амшель задолжал много денег). В числе вкладчиков банка Ротшильда был и прославленный коллекционер Иоганн Фридрих Штедель; его вклад составлял 17 600 гульденов. И, наконец, балансовый отчет служит свидетельством новых отношений с правительством Гессен-Касселя, которому Ротшильд был должен около 24 093 гульденов. Не случайно в списке кредиторов представлены отдельно имена двух гессенских сановников — Луиса Гарнира и Карла Будеруса.

По любым меркам экономический взлет Майера Амшеля можно считать стремительным. Более того, он так быстро добился столь огромного успеха, что успех до некоторой степени обгонял его возможности. В 1797 г. Майер Амшель с ужасом обнаружил, что один из его самых младших служащих — юноша по имени Гирш Либман — обманным путем присвоил крупную сумму практически у него под носом. Частично сохранившиеся протоколы последовавшего за тем судебного разбирательства позволяют взглянуть изнутри на хаотичное состояние дел в его стремительно развивавшейся компании в тот период. По словам Майера Амшеля, Либман, проработавший у него около трех лет, украл из его банкирского дома от 1500 до 2000 золотых каролинов (примерно 30 тысяч гульденов).

Кража стала возможной по трем причинам. Во-первых, Майер Амшель позволял Либману покупать и продавать товары на свой счет, чтобы дополнить скудное жалованье — полтора гульдена в месяц за вычетом арендной платы за комнату, которую Либман делил с другими служащими. Более того, в одном случае Ротшильд даже ссудил ему небольшую сумму, чтобы помочь расплатиться за жилье. Никто особенно не удивился тому, что Либман старался пополнять свое жалованье, пусть даже пополнение это шло с неизменным успехом. Во-вторых, в банкирском доме не было сейфа для ценностей и вообще почти не предпринимались меры безопасности. Так, сундук с деньгами, стоявший в главной комнате конторы, часто оставляли открытым в течение рабочего дня. Судя по всему, служащие и клиенты приходили и уходили когда им заблагорассудится. Поэтому никто поначалу не замечал пропажи монет, банкнот и других ценностей. И, в-третьих, система бухгалтерии Майера Амшеля была прискорбно примитивной: когда он в конце концов подал иск против Либмана, то не сумел документально подтвердить, сколько всего было украдено. Прошло довольно много времени с тех пор, как Либман начал воровать, прежде чем хватились пропажи. И только когда в контору пришел один местный брокер и заявил, что Либман хотел купить у него семена, у Майера Амшеля зародились подозрения. Он допросил молодого человека, и тот сознался, что так ему велел говорить Либман для отвода глаз; на самом же деле он пришел купить австрийский вексель, стоивший около 1220 гульденов, который Либман предложил ему продать. Только тогда Майер Амшель понял, откуда у его служащего деньги на золотые часы и сшитые на заказ рубашки. Дальнейшие розыски подтвердили его подозрения: Либман не только тратил деньги на себя, но также посылал их своим родителям, жившим в Бокенхайме. Прежде его родители были «ужасно бедны», но вдруг им удалось дать сестре Либмана приданое в 500 гульденов. Когда вора арестовали, среди его вещей нашли восемь монет по талеру и имперский казначейский билет, а также несколько серебряных ложек, золотую солонку, золотую кружку и несколько медалей, что противоречило его уверениям в собственной невиновности. Еще одно доказательство вины, сам того не желая, представил родной отец Либмана, который предложил вернуть 1000 гульденов, которые дал ему сын, и еще 500 гульденов, если Ротшильд откажется от своего иска. В конце концов, после продолжительного допроса, Либман во всем сознался.

Либман путался в показаниях о кражах; вначале он утверждал, что брал деньги мелкими суммами на протяжении длительного времени. Затем заявил, что просто унес два мешка с монетами из сундука в конторе, пока второй сын Майера Амшеля, Соломон, беседовал с какими-то клиентами. Так или иначе, судя по протоколам судебного разбирательства, к 1797 г. компания приносила такой доход, что даже сам Ротшильд не знал счета деньгам: как он сам признавался на суде, мешки с монетами валялись по всей конторе, часть ценностей хранилась в незапертом сундуке, часть лежала на полу. И у него дома, по его словам, всегда было много денег вследствие «обширных деловых операций». В последующее десятилетие операции стали еще шире.

Двойная революция

В «Биографических заметках Дома Ротшильда», написанных через много лет после смерти Майера Амшеля, Фридрих фон Генц чрезмерно восхвалял его деловую хватку. «Тем не менее, — благоразумно добавлял фон Генц, — для реализации даже самых выдающихся личных качеств иногда требуются исключительные обстоятельства и решающие события». Его утверждение можно назвать вдвойне истинным.

События эпохальной значимости, последовавшие за созывом Людовиком XVI Генеральных штатов во Франции в 1789 г., не сразу повлияли на жизнь таких немецких евреев, как Майер Амшель Ротшильд и его близкие. Но когда революция наконец достигла Франкфурта, ее последствия оказались основательными — более того, буквально потрясающими. Первые толчки последовали в октябре 1792 г., всего через десять недель после коронации последнего императора Священной Римской империи Франциска II, когда французские войска временно оккупировали Франкфурт. Конечно, не следует преувеличивать значимости этой на первый взгляд символической смены режимов. Французские войска в прошлом уже оккупировали Франкфурт (в ходе Семилетней войны). Судя по всему, новое иноземное вторжение так же не радовало городскую еврейскую общину, как и остальных жителей Франкфурта. Более того, хотя в 1791 г. Национальное собрание Франции уравняло евреев в правах с остальными гражданами, что влияло и на судьбы франкфуртских евреев, сиюминутные последствия французской оккупации были откровенно негативными. В июне 1796 г., после поражения австрийской армии при Лоди, Франкфурт подвергся такому тяжелому обстрелу победоносных французских войск, что почти половина домов на Юденгассе была уничтожена огнем.

Вместе с тем военное потрясение имело свои преимущества. Из-за уничтожения Юденгассе франкфуртский сенат вынужден был ослабить ограничения, связанные с местом жительства. Сенат разрешил примерно двум тысячам человек, оставшимся без крова из-за пожара, в течение полугода жить за пределами Юденгассе. Судя по всему, именно вследствие такого послабления Майеру Амшелю удалось снять склад на Шнургассе. Позже нашествие французов привело к настоящему, пусть и временному, улучшению в юридическом статусе франкфуртских евреев. Его предвестником стала эмансипация евреев в тех частях Рейнской области, которые аннексировали французы. Одним из тех, кто на этом выгадал, стал Гайзенхаймер, нанятый Майером Амшелем счетовод. Из того, что имело более непосредственную значимость, война предоставила Майеру Амшелю новые источники дохода. В компании с Вольфом Лёбом Шоттом и Веером Немом Риндскопфом он заключил контракт на поставки хлеба и денег австрийской армии в ходе операций в регионе Рейн-Майи.

Не только Великая французская революция изменила жизнь и судьбу Майера Амшеля. Такое же, если не более важное влияние оказал на него в 1780-х гг. первый этап английской промышленной революции. Хотя Майер Амшель к концу 1790-х гг. уже начал выстраивать свой банковский бизнес, он по-прежнему торговал монетами; пусть и не в таких крупных масштабах, эта отрасль существовала даже после его смерти. Кроме того, наряду с банковским делом он пробовал вторгаться в другие, потенциально прибыльные сферы деятельности. Из них в конце XVIII в. самым прибыльным было производство тканей — отрасль, порожденная английской промышленной революцией. В особенности резкий рост (частично) механизированного хлопкопрядения, ткачества и окрашивания в Ланкашире предвещал беспрецедентные и поистине революционные перемены в темпах экономического развития. Хотя такая индустриализация была рассредоточена по различным регионам и секторам — настолько, что ее результаты почти не заметны в цифрах совокупного национального дохода, экстраполированных современными специалистами по экономической истории, — ее последствия ощущались во всем мире. Они были заметны в Африке, откуда прибывали рабы для работы на хлопковых плантациях, в Америке, где, собственно, выращивали хлопок, и в Индии, где традиционной национальной текстильной промышленности вскоре пришлось столкнуться с мощной конкуренцией со стороны домашних фабрик и более крупных предприятий, расположенных в Ланкашире и Ланарке. Эти фабрики оказали мощное влияние и на Германию, где в 1790-е гг. стремительно рос спрос на более дешевые и качественные британские ткани — шали, платки, клетчатые ткани, марлю, муслин, плотный муслин, стеганые ткани, канифас, вельвет и пр. Майер Амшель, как и многие другие немецкие дельцы, угадал здесь уникальную и в высшей степени выгодную возможность. На рубеже XVIII и XIX вв. около 15 еврейских фирм в одном только Франкфурте ввозили в страну английские текстильные изделия, и многие из них учредили примерно в то же время свои постоянные представительства в Великобритании. В 1799–1803 гг. не менее восьми немецких купцов с этой целью обосновались в Манчестере.

Именно на таком фоне необходимо рассматривать решение послать в Англию Натана, третьего по старшинству. Он уехал в конце 1790-х гг. Точная дата и причины его отъезда из Франкфурта долго служили источником путаницы среди историков. Хотя некоторые считают, что Натан прибыл в Англию в 1797, 1799 или 1800 г., большинство сходятся на том, что он приехал туда в 1798 г. Последнюю дату почти ничто не подтверждает. Из балансового отчета, указанного выше, известно, что Майер Амшель начал вести дела с лондонскими фирмами начиная по крайней мере с 1797 г., но в весьма ограниченном масштабе. И только в феврале 1800 г., когда он направил первое письмо в лондонский банкирский дом «Харман и Кº» с просьбой о кредите, он начал расширять свой бизнес в Англии. Первое документальное подтверждение присутствия Натана в Англии также датировано 1800 г. Вольф цитирует письмо от 29 мая, в котором Натан просит знакомого снять «помещение с двумя кроватями в каких-нибудь хороших меблированных комнатах» для себя и своего «управляющего». Кроме того, у нас есть письмо Майера Амшеля к Харману, датированное 15 июня, в котором упоминается, что «Натан скоро будет у вас», а также письмо Натана от 15 августа из Лондона (обратным адресом значится Корнхилл, 37). Из этого Уильямс делает вывод, что Натан приехал в Лондон в 1800 г., лето провел в Лондоне, а затем переехал в Манчестер. Однако так быть не могло. Не только первое письмо Натана, адресованное Харману, послано из Манчестера; у нас имеется также несколько более поздних писем, в которых Натан недвусмысленно заявляет, что он приехал в Манчестер год назад, в 1799 г. Поэтому вполне разумно предположить, что до 1799 г. Натан не приезжал в Манчестер, хотя они с отцом начали расширять операции в Англии лишь в следующем году. Впрочем, возможно, — хотя и маловероятно, — что Натан впервые пересек Ла-Манш в 1798 г. и несколько месяцев провел в Лондоне, откуда проследовал на север.

Почему Натан поехал в Англию? За отсутствием серьезных доказательств большинство историков руководствуются собственным отчетом Натана о его эмиграции, который он передал члену парламента Томасу Фауэллу Бакстону в 1834 г. В отчете он уверяет, что решение покинуть Германию было его собственным.

«В том городе, — пишет он, — нам всем не хватало места. Я торговал английскими товарами. Туда приехал один крупный предприниматель, который подчинял себе весь рынок; он был человеком выдающимся; мы радовались, если он что-то нам продавал. Я его чем-то обидел, и он отказался показывать мне образцы. Это было во вторник; я сказал отцу: „Я поеду в Англию“. Я не умел говорить ни на одном языке, кроме немецкого. В четверг я отправился в путь…»

Не стоит думать, что его версия событий — полный вымысел. Натан был человеком чрезвычайно честолюбивым и вспыльчивым; кроме того, он был обидчивым и переносил свое отношение на дела. Вполне можно себе представить, что он в самом деле ответил оскорблением на оскорбление. Однако в некоторых отношениях его воспоминания об обстоятельствах своего отъезда способны ввести в заблуждение. Возможно, он невольно романтизировал свой путь «из грязи в князи»; может быть, он приукрашивал события, развлекая гостей после ужина (последнее больше отвечало его характеру). Во всяком случае, кажется маловероятным, чтобы его отец хотел и даже мог доверить ему такую большую сумму, какая фигурирует в письме Натана Бакстону — 20 тысяч фунтов, что примерно вдвое превышает цифру чистых активов, показанную в балансе за 1797 г. Однако, какой бы «стартовый капитал» ни увез с собой Натан, мысль о том, что он не просто исполнял приказы отца, кажется маловероятной.

По политическим причинам вскоре появилась необходимость скрывать тот факт, что Натан выступает агентом франкфуртской фирмы. Поэтому некоторые историки считали, что, прибыв в Англию, Натан начал успешно действовать независимо от отца и братьев. Но свидетельство, найденное в архиве компании за тот период, недвусмысленно подтверждает: первоначально Натан принимал приказы из Франкфурта. Более того, в 1801 г. к нему на помощь прислали старшего брата Соломона. Вести дела самостоятельно Натан начал потом и лишь постепенно. Ряд ранних писем Натана из Лондона и Манчестера подписаны: «по доверенности Майера Амшеля Ротшильда». Судя по всему, отец и сын регулярно переписывались, хотя из их корреспонденции почти ничего не сохранилось. Натан часто писал по поручению отца в лондонские банкирские дома «Соломон Соломоне» и «Харман и Кº», которые оказывали Ротшильдам страховые и банковские услуги.

Письма того периода почти всегда начинаются фразами: «Отец пожелал, чтобы я написал вам» или «В соответствии с указаниями, полученными мною от отца». После того как представители одной фирмы его подвели, Натан предупреждал их, что, если возникнут «новые жалобы такого рода… отец, скорее всего, поручит мне в дальнейшем обращаться к тем, кто относится к делам пунктуальнее». В другом случае он информировал представителей «Соломоне»: «Сегодня я получил письма из дома, из которых ясно, что отец очень недоволен вашей упаковкой… Он написал мне, чтобы я больше не отправлял товары в Лондон, так как вы небрежно отнеслись к поставке». В основном в тот период тюки с тканями, которые Натан отправлял на континент все большими количествами, были помечены клеймом «М. А. Р.», то есть «Майер Амшель Ротшильд». Натан вовсе не жалел отца, когда летом 1802 г. утаил от него приступ болезни. Он не хотел, чтобы отец считал, будто он по какой бы то ни было причине не способен заниматься делами. Натан сохранил для потомков обзор характера своего отца и собственное отношение к нему: «Ты думаешь, что мой отец продаст… товары по собственным векселям… без прибыли? Ты ошибаешься, у него… даже труба не дымит без прибыли». Всего через десять дней он получил суровое письмо от отца, в котором тот обвинял его в том, что он ведет счета «нерегулярно».

Очевидно, небрежное отношение Натана к бухгалтерии служило частым поводом для трений. Через три года после первого выговора на данную тему Майер Амшель по-прежнему негодовал по тому же поводу. Их переписка не оставляет сомнений в том, кто обладал истинной властью в их отношениях. Это редкое письмо — одно из немногих уцелевших личных писем Майера Амшеля — стоит процитировать полнее, чтобы можно было почувствовать «изюминку» ранней переписки Ротшильдов:

«Для начала, все наши корреспонденты жалуются на тебя, дорогой Натан, и говорят, что ты весьма неорганизованно отсылаешь партии товаров. Иногда ты пишешь, что послал, например, сундук под таким-то номером, а позже [он] приходит под другим номером. Если ты посылаешь сундук сегодня, то сообщаешь об этом Эзриэлу Рейссу только через полгода. Один из его клерков жаловался мне, что ты очень неорганизован. Мой дорогой друг, если ты не записываешь все номера сундуков, когда отсылаешь их, если ты не записываешь их до тех пор, пока не получаешь подтверждения о том, что они прибыли, если не уделяешь им должного внимания, если не интересуешься тем, куда отправились сундуки, когда ты не получаешь ответа от своего корреспондента, если ты настолько неорганизован и нет рядом с тобой надежного друга, значит, тебя обманут. Что в том хорошего[?] Каждый может стать миллионером, имея [нужную] возможность. Милый Натан, во Франкфурте я уже жаловался на твои непомерные расходы и неорганизованность; мне это не нравится».

В наши дни нелегко читать бесконечные повторы одних и тех же слов и выражений — такой стиль унаследовали старшие сыновья

Майера Амшеля, Амшель и Соломон. Скорее всего, Натан также читал письма отца без всякой радости. Однако решимость отца переломить сына и заставить его работать по-другому самым чудесным образом позволяет взглянуть на тогдашние методы ведения дел:

«Я видел аккуратность, с какой Хекшер и купец Бареш отправляют и получают партии товара. У них есть специальные приказчики, которые присматривают за всем. Они говорят, что без должного порядка разорится даже миллионер, который ведет обширные дела, потому что весь мир нечестен — по крайней мере, не очень честен. Если видят, что ты неаккуратен в поставках, с тобой будут вести дела только для того, чтобы тебя надуть… В основном поставщики начнут затевать с тобой ссоры, чтобы обмануть тебя, тем более когда увидят, насколько ты неаккуратен с отправкой товаров. В общем, с тобой будут вести дела, чтобы нажиться на твоей неорганизованности. Во Франкфурте жил человек по имени Элузер Эльфельт; он заработал очень много денег, но весь мир наживался на нем, потому что он был очень неаккуратным, и в конце концов он совершенно разорился из-за своей неорганизованности. Милый Натан, не сердись на своего отца. В том, что касается записей, от тебя немного проку. Найми приказчика, который будет следить за отправкой товара, и послушай моего совета, будь организованнее с отправкой, иначе я не надеюсь на твое процветание. Если ты неорганизован, чем больше ты продаешь, тем хуже пойдут твои дела. Милый сын, не сердись, что я пишу тебе так… Ты должен быть осторожным, а Амшель говорит, что ты не ведешь записи надлежащим образом, когда он шлет тебе денежные переводы. Это плохо… Необходимо, чтобы ты аккуратно записывал все, что ты посылаешь нам, и всего, что мы отправляем тебе. Ты в самом деле должен вести свои книги аккуратно. Если тебе не удается вести все счета должным образом из-за твоего счетовода, напиши мне, мы что-нибудь придумаем… Если ты станешь организованным, будешь организованно вести записи и осторожнее предоставлять кредит, не сомневаюсь, что дела у тебя пойдут хорошо».

На этом отцовские увещевания не заканчиваются. В том же письме Майер Амшель распекает Натана за то, что тот не подсчитывает прибыли нетто (а не только брутто); за то, что торгует с Риндскопфом драгоценными камнями («Ведь ты не ювелир»), и за то, что отпускает товары в долг, зная, что должник, скорее всего, не сумеет расплатиться:

«Мой милый сын, ты не должен сердиться, когда отец, который близко к сердцу принимает счастье всех своих детей, желает знать истинное положение твоих финансов, потому что, если у тебя много безнадежных должников, от чего сохрани тебя Господь, и ты учитываешь их наравне с теми, кто платит по счетам вовремя, ты просто притворяешься богатым… Мой милый сын, ты трудолюбив. Работай прилежно. Делай, что тебе по силам. Призываю тебя к одному: будь аккуратнее… Голова у тебя светлая, но ты не приучен [к порядку], а я знаю, что все купцы, которые организованно ведут дела, становятся очень богатыми, а те, кто неорганизован, разоряются. Так что, милый сын, не обижайся, когда я в письмах высказываю свое мнение».

Из этого письма очевидно, что, по мнению Майера Амшеля, в их патриархальной семейной компании Натан по-прежнему оставался одним из пяти его подчиненных. Если Натан исправит методы своей работы, он может надеяться получить «такую же хорошую долю в моем деле, как и твои братья» после того, как сестры выйдут замуж. Но до тех пор Майер Амшель не намерен был выпускать бразды правления из своих рук.

Есть еще одно предположение, почему Натан мог уехать в Англию. Возможно, он покинул Франкфурт, чтобы избавиться от религиозных ограничений. Правда, в 1800 г. евреи — которых начали заново пускать в Англию только в 1656 г., после 250 лет изгнания, — в Англии пользовались куда большей свободой, чем в Германии. К тому времени на евреев в Англии накладывали довольно мало экономических ограничений, хотя они, как и католики, нонконформисты и неверующие, по-прежнему не могли становиться членами парламента и органов местного самоуправления, а также учиться в университетах; кроме того, будучи иностранцами, новые иммигранты во время войны с Францией подвергались все возрастающему надзору (евреи, рожденные в Великобритании, считались британскими подданными). В Лондоне в XVIII в. появились сплоченные и процветающие еврейские общины, в которые в том числе входили семьи евреев-сефардов и ашкенази. К первым относились, например, Мокатта, ко вторым — купец Леви Барент Коэн, чей отец был удачливым торговцем полотном в Амстердаме. В конце 1790-х гг. Бенджамин и Абрахам Голдсмиды уже играли активную роль в финансовой жизни — позже им с таким успехом начнет подражать Натан, бросая вызов господству братьев Бэринг и их амстердамским партнерам, банку «Хоуп и Кº» (Норе & Со.). На первых порах он становился объектом такого же презрения — религиозно окрашенного, но по сути чисто экономического, — с каким семья уже сталкивалась во Франкфурте. Известно, что Натан вошел в новую среду благодаря деловым контактам его отца с Соломонсами. Однако после приезда в Англию он, очевидно, провел в Лондоне лишь несколько месяцев, после чего отправился на север, в Манчестер, где общественная обстановка была куда менее благоприятной. В

Манчестере имелась небольшая, пребывающая в зачаточном положении еврейская община, в которую в основном входили мелкие лавочники — торговцы старой одеждой, дешевыми украшениями, зонтиками и патентованными лекарствами («чудодейственными средствами»). Хотя в Манчестере власти накладывали на Натана куда меньше ограничений, чем во Франкфурте, трудно поверить, что Натана привлекло туда что-то, кроме бизнеса.

Насколько успешно шла у Натана «торговля тряпками», как иногда презрительно называли эту сферу деятельности? По его собственному признанию — весьма успешно, благодаря главным образом его деловой хватке: «…чем ближе я подъезжал к Англии, тем дешевле становились товары. Едва приехав в Манчестер, я истратил все свои деньги — настолько дешевы там были товары; и я получил хорошую прибыль. Вскоре я понял, что прибыльных статей три — сырье, окрашивание и производство тканей. Я сказал фабриканту: „Я буду поставлять вам сырье и краску, а вы мне — готовые изделия“. Таким образом, я получил троекратную, а не однократную прибыль и сумел продавать товары дешевле кого бы то ни было. В короткий срок мои 20 тысяч фунтов превратились в 60 тысяч. Весь мой успех основывался на одном принципе. Я сказал: я умею делать то же, что и другие, поэтому вполне могу продавать ткани по образцам — и все остальное тоже! Вот еще одно мое преимущество. Я действовал экспромтом, без подготовки. Я сразу же заключал сделку».

Неплохое резюме с изложением способа действий Натана, хотя, конечно, слишком упрощенное. Натан приехал в Ланкашир с заказами на английские ткани от своего отца; он продолжал получать такие заказы по почте. Оценив рыночные возможности установления качества и цены приемлемых тканей, он затем передавал заказы фабрикантам — не только в окрестностях Манчестера, но и владельцам предприятий, расположенных в Ноттингеме, Лидсе, Стокпорте и даже в Глазго. Обычно ткани производили субподрядчики-ткачи, которые работали у себя дома; затем ткани «подвергались окончательной отделке» в небольших красильных и печатных цехах, построенных в самом Манчестере и его окрестностях. Для того чтобы сбить цену на покупаемые им товары, Натан старался как можно чаще платить авансом «под расчет», для чего ему приходилось «заимствовать», то есть занимать деньги в лондонских банках «под три месяца» (на три месяца). Как он объяснял в декабре 1802 г.: «По вторникам и четвергам ткачи, которые живут в деревнях в двадцати милях вокруг Манчестера, привозят туда свои изделия, штук по двадцать или тридцать, одни больше, другие меньше, которые они продают здешним купцам в кредит на два, три и шесть месяцев. Но, поскольку они, как правило, всегда нуждаются в деньгах и готовы поступиться частью прибыли, чтобы получить деньги скорее, если показать им наличные, часто можно приобрести товар на 15–20 процентов дешевле».

Более того, Натану не нужно было платить более крупным фабрикантам до тех пор, пока их товар не доставлялся на континент. С другой стороны, нужно было ждать — как правило, два месяца — поступления ожидаемых платежей из Франкфурта. Очевидно, прибыль от подобных операций выражалась в форме простых процентных отчислений. Однако в то время, когда размер прибыли в текстильной промышленности мог достигать 20 %, тариф Натана был скромен: 5 % от себестоимости для покупок наличными с его склада и всего 9 % за товары, которые отправлялись в континентальную Европу. То была уловка для привлечения новых клиентов и увеличения доли на рынке. В письмах к потенциальным покупателям Натан постоянно подчеркивал, что его посредническая наценка ниже, чем у его конкурентов. Как он писал отцу в сентябре 1802 г.: «Ни один торговый дом в Манчестере не покупает товары дешевле — и даже так же дешево, — как я, и ни один не предпринимает столько усилий, как мы, чтобы получить прибыль». «Вы не сумеете найти в Манчестере другого такого посредника, который готов служить вам из такой же маленькой прибыли, как я, — заверял он нового клиента. — Я имею удовольствие прямо изложить вам свои планы: если вы будете иметь со мной дело в будущем, можете рассчитывать, что я пришлю вам товар не дороже любого…» Более того, по мере того, как его бизнес расширялся и он начал поставлять ткани не только фирме своего отца, Натан начал предлагать не только низкие цены, но также и разумные кредитные условия. Тому же самому покупателю он писал, что считает его деньги «в таком же надежном месте в ваших руках, как будто они… у меня в кармане». Его европейские покупатели обычно расплачивались векселями, подлежащими оплате через три месяца — а на самом деле проходило пять месяцев после того, как товар был поставлен (и оплачен) Натаном. Чем больше Натан мог заплатить наличными или «векселями на предъявителя», тем меньше он платил поставщикам. Чем больше кредита он предоставлял своим клиентам, тем больше клиентов привлекал. Вот в чем заключался его основной принцип.

Из писем того периода становится ясно, что на практике подобная система была очень напряженной. Во-первых, самому Натану приходилось много ездить для налаживания сети поставщиков и клиентов. Уже в ноябре 1800 г. он уехал из Манчестера в Шотландию, где, очевидно, нашел лучшую ткань или лучшие цены. Он ездил туда снова в 1801 и 1805 гг. Частые поездки в Лондон (вроде той, что он предпринял летом 1800 или 1801 г.) также были необходимы для поддержания хороших отношений с банкирами, поскольку он надеялся, что ему позволят превышать кредитный лимит. И хотя некоторые крупные покупатели присылали в Манчестер своих агентов, Натан предпочитал вести дела напрямую с европейскими фирмами. Он совершил не менее двух деловых поездок на ту сторону Ла-Манша, чтобы привлечь новые компании. Весной 1802 г. он побывал во Франции и Нидерландах, где наладил связи с фирмами в Париже, Нанси, Лионе, Льеже, Метце, Брюсселе, Маастрихте, Антверпене и Амстердаме. Перед возвращением в Англию он заехал также в Германию и Швейцарию, получив заказы от фирм из Гамбурга, Нюрнберга, Гейдельберга, Кельна, Мюнхена, Меммингена, Зальцбурга, Лейпцига, Кенигсберга и Базеля. В списке его клиентов на 1803 г. значится даже одна фирма из Москвы. Один из каталогов, которые он брал с собой в такие поездки, сохранился до наших дней; многочисленные страницы с наклеенными квадратиками ткани демонстрируют необычайное разнообразие узоров и фактуры ткани, какую могли тогда производить британские промышленники. В свою очередь, частые отлучки означали, что значительная часть работы переходила к его служащим, главным образом Джозефу Барберу, англичанину-счетоводу, которого Натан нанял вскоре после своего приезда в Манчестер.

Однако никакие поездки не могли гарантировать своевременные поставки, а также, если уж на то пошло, соответствие поставленных товаров заказанным. Поэтому большая часть переписки Натана посвящена умасливанию фабрикантов, уговорам, чтобы те поставляли именно то, что было заказано. В то же время не было гарантий, что клиенты всегда будут довольны полученным товаром. Поэтому почти столько же времени приходилось тратить на торговлю задним числом из-за цены и качества партий товаров. Как он с горечью писал Гайзенхаймеру, «если я отсылаю товар, проходит два месяца, прежде чем я могу выставить счет, подлежащий оплате через 3 месяца, а потом… я не вижу своих денег пять или шесть месяцев… получить заказ не составляет труда, но совсем не так легко получить за него плату». Кроме того, Натан постоянно торговался со своими лондонскими банкирами из-за процентной ставки и очень высокой стоимости страхования, которую они запрашивали. Похоже, что такой напор с трех сторон вел к определенному расширению области деятельности самого Натана. Примерно в 1801 г. недовольство поставщиками вынудило его самого заняться производством — он приобрел уточно-мотальную машину в фирме «Бултон и Уоттс». Затем, в 1805 г., он объединил усилия еще с одним иммигрантом из Франкфурта, Немом Беером Риндскопфом (сыном делового партнера Майера Амшеля, Беера Нема), поручив последнему заниматься продажами. Вскоре Риндскопф уговорил Натана еще больше расширить сферу деятельности. Риндскопф размещал от имени Натана заказы не только на ткани, но также и на индиго, а позже на жемчуг, черепаховые панцири и слоновую кость (так называемые колониальные товары, ввозимые в Великобританию из заморских колоний). Постепенно Натан уделял все больше внимания различным кредитным операциям, связанным с его делами. Он постоянно интересовался лучшими условиями займов и учета векселей. Он вел дела с многими лондонскими банками, в число которых входили «Лион де Симонс» (Lyon de Symons), «Голдсмид и Д’Элиасон» (Goldsmid & D’Eliason) и «Даниэль Мокатта» (Daniel Mocatta), а также с континентальными банками, особенно «Пэриш и Кº» (Parish & Со.) и банком братьев Шрёдер. Как и его отец, он постепенно из купца превращался в торгового банкира.

Исступленная, нервная атмосфера тех начальных лет живо схвачена в уцелевших письмах Натана. Для того чтобы выжить и процветать на рынке, переполненном многочисленными малыми предприятиями, подверженном стремительным колебаниям цен, процентных ставок и почти полностью неурегулированном, требовалось сочетание сильной агрессивности и холодного расчета. Натан Ротшильд в изобилии обладал обоими этими качествами. Он с самых первых дней старался наладить со всеми партнерами особые отношения. В одном случае он послал банкиру Соломонсу бочонок вина в надежде получить лучшие условия страхования. Но скоро в его переписке начинает преобладать дерзкий, даже задиристый тон, который, как кажется, давался ему естественнее всего. Уже в декабре 1800 г. он самоуверенно писал одному шотландскому фабриканту, у которого заказал партию ткани: «Если вы приложите все усилия к тому, чтобы угодить мне, и пришлете товар быстро, можете быть уверены, что в моей власти регулярно снабжать вас значительными заказами». Через две недели он подчеркнул следующее: «Со дня на день ожидаю заказов с континента. Я непременно окажу вам предпочтение, но хотел бы, чтобы… прежде чем я дам вам новые заказы, вы сначала исполнили уже полученные. Вы просите на исполнение еще 3 недели, но чем быстрее вы будете меня обслуживать и чем дешевле запросите, тем на большее число зак[азов] можете рассчитывать». Не получив ответа, Натан возмутился: «Странно, что от вас до сего дня нет никаких вестей. Когда я был в Глазго, вы обещали честно исполнить мой заказ немедленно, и вот прошло много времени, а вы не даете о себе знать. Если бы вы могли исполнять заказы за короткий срок, вы могли бы рассчитывать на более крупные заказы, ибо нет смысла передавать заказы, если они не исполняются к обещанному сроку». Другого шотландского фабриканта, затянувшего с поставкой заказанного им товара, он распекал еще энергичнее: «Полагаю, они находятся у вас в виде залога до тех пор, пока я не пришлю вам очень большой СЧЕТ, каковое поведение я считаю весьма неблагородным… Наверное, вы думаете, что я больше никогда не приеду ни в Глазго, ни в Пейсли, но даю вам честное слово, что я приеду снова через два ме[сяца], и надеюсь, что получу много товаров при помощи моих методов платежа».

Год спустя он, не колеблясь, обвинял в «крючкотворстве» французского покупателя, доставившего ему неудобства.

Временами Натану казалось, что он словно ведет войну со своими конкурентами. В одном случае он был «безмерно удивлен, узнав о самых скандальных и необоснованных слухах, которые столь изобретательно распускают по Франкфурту мои враги». Как он писал отцу, «в этой стране многие… с радостью готовы поддержать собственное доброе имя и состояние, уничтожив мои… Но я благодарю Господа за то, что занимаю столь прочное положение, что они не могут достичь своей цели, несмотря на свои злобные и жалкие нападки». Несомненно, конкуренты стремились обвести Натана вокруг пальца. Впрочем, можно предположить, что временами ссоры возникали из-за его взрывного характера. Так, гамбургский банкир Беренс во время мелкой ссоры назвал его «большим мошенником»: «…не могу не выразить своего изумления от тона, а также содержания [вашего письма]; подумать только, вы пытаетесь убедить меня в том, что вы добродетельны, как Катон, и тверды в стремлении держать свое слово, как Регул; однако остается сомнительным, удастся ли вам когда-нибудь убедить меня в таких своих качествах, ведь я не имел ни досуга, ни настроения заниматься изысканиями по этому поводу… Вы часто безумны, вот что я думаю. Или вы считаете, что способны запугать меня своими деньгами? У меня их столько же, сколько и у вас, и я даже не живу в Англии».

Однажды его компаньон Риндскопф совершил ошибку, покритиковав Натана на раннем этапе их сотрудничества. В последующем письме Риндскопфа содержится намек на то, что Натан болезненно воспринял критику: «Моя открытость по отношению к вам исходила из настоящей дружбы, какую я к вам питаю, и если я и допустил какое-либо несдержанное выражение, его следует приписать тогдашнему разочарованию и ни в коем случае не вине сердца… С моей стороны все предано забвению, и я надеюсь и желаю, что и вы, с вашей стороны, поступите так же и решите, что я, как и прежде, пишу моему старому другу м-ру Ротшильду». Когда один лондонский купец обвинил Натана в том, что он не ведет дела ни с кем, кроме «мошеннических банков», он вспылил: «Сэр, уверяю вас, что я не веду дела с другими банками, кроме тех, чьи респектабельность и солидность равны вашим; владельцы богатейших банкирских домов Лондона, Гамбурга и других мест Европы не мошенники, а именно с ними я веду дела… Я могу доказать кому угодно, что я никогда не допускал просрочки ссуд и не терял ни единого пенни из-за несостоятельности моих друзей, чего не было бы, веди я дела исключительно с мошенниками… Никто больше меня не ненавидит крючкотворство и жалобы».

Правда, в переменчивом мире текстильной промышленности начала XIX в. всегда было необычайно важно сохранить репутацию почтенного бизнесмена, поскольку от нее зависела кредитоспособность в глазах других. Тем не менее невольно сочувствуешь еще одному корреспонденту, который, очевидно, не смог смириться с крайней воинственностью Натана: «Великое несчастье состоит в том, что, как только вам ответили по одному пункту, ваше буйное воображение вынуждает вас подумать о другом, а человек деловой, у которого есть и другие дела, кроме вечных опровержений ложных обвинений всевозможного сорта, должен по природе своей испытывать отвращение к тому, чтобы следовать за вами по лабиринту ложных посылок и ошибочных утверждений, кои постоянно побуждает вас делать ваша богатая фантазия без всякой пользы для вас самих и к неудовольствию других».

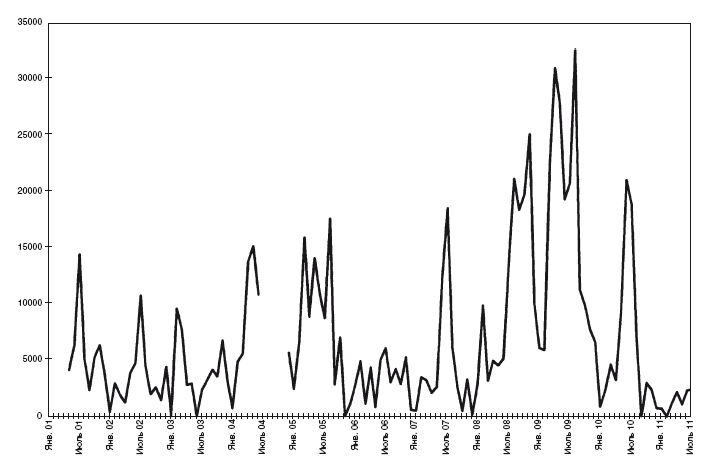

Остается вопрос, насколько удачливым с финансовой точки зрения был на самом деле этот агрессивный молодой человек. Судя по косвенным доказательствам, можно предположить, что дела у Натана шли неплохо. К 1804 г., когда ему предоставили право гражданства, он владел домом на Даунинг-стрит в Ардвике, процветающем районе Манчестера, а также складами на Браун-стрит. Четыре года спустя у него появился «большой и поместительный» склад, примыкающий к «просторному, современному и прочному» дому по адресу: Мосли-стрит, 25, на «самой элегантной улице Манчестера». Существующие цифры оборота, какие удалось найти на период 1800–1811 гг., когда Натан закрыл свое отделение в Манчестере, подтверждают догадки о стремительном экономическом подъеме (см. ил. 1.2). Более того, если предположить, что он достиг прибыли, с погрешностью в сторону уменьшения, 5 % по оптовым продажам примерно в 800 тысяч ф. ст. за весь период, значит, вполне правдоподобным выглядит его последующее утверждение, адресованное Бакстону, что он, торгуя текстилем, заработал 40 тысяч ф. ст. С другой стороны, рост капитала шел совсем не так гладко, как сам Натан утверждал позднее. Как показывает ил. 1.2, хороший период начался в начале 1804 г. и продолжался до осени 1805 г., но за ним следовали почти два года низкого оборота. То же самое повторилось позже, когда стремительное расширение объема операций Натана в 1808 и 1809 гг. резко снизилось в 1810 г.

1.2. Оборот экспорта текстиля Натана, 1801–1811 гг. (в ф. ст.)

Такие резкие взлеты и падения не должны нас удивлять. Сфера деятельности, в какой подвизался Натан, даже в лучшие времена была подвержена резким сезонным и циклическим колебаниям. Натану же, помимо всего прочего, пришлось пережить последствия срыва поставок, вызванного Наполеоновскими войнами и всеми торговыми ограничениями Англии и континентальной Европы, которые характеризовали ту эпоху. Еще до того, как в 1803 г. возобновилась война между Англией и Францией, его предупредили о возможных эмбарго при торговле со странами, лежащими по ту сторону Ла-Манша. Климат для бизнеса ухудшался уже в 1805 г., так что официальное введение блокады — по Берлинскому декрету, запрещалось ввозить товары из Великобритании на территории, находящиеся под властью французов (ноябрь 1806 г.), — просто подтвердило катастрофу. Как жаловался один корреспондент в ноябре 1805 г.: «Нынешнее время — самое опасное и самое несчастное для Континента… совершенно никакой торговли, рынок переполнен товаром [и] долги не отдаются». По крайней мере три фирмы, с которыми вел дела Натан, в том числе «М. М. Давид» (М. М. David) из Гамбурга, разорились в первые месяцы 1806 г., задолго до июня, когда была введена блокада. С того времени для компаний вроде той, что была у Натана, оставался выбор: залечь на дно или нарушать санкции, учитывая сопровождающий подобные действия риск. В мае 1806 г. Адмиралтейство конфисковало в Гулле пять кораблей и захватило контрабанды примерно на 20 тысяч фунтов, — товары, закупленные в Манчестере тремя купцами еврейского происхождения. Еще одного купца, приехавшего, чтобы просто рассчитаться с Натаном, арестовали в Стокпорте. Не отставали и французы: они арестовали Пэриша, нового гамбургского агента Натана, который вынужден был распродать свои товары с большим убытком, чтобы избежать их конфискации. Сохранившиеся копии писем свидетельствуют о том, что то был особенно трудный период для Натана, так как Риндскопфу становилось все труднее и труднее учитывать его векселя. В апреле 1806 г. Пэриш жаловался Майеру Амшелю, что его сын превысил кредитный лимит на 2 тысячи фунтов. А к концу августа он, судя по всему, задолжал Риндскопфу свыше 28 тысяч фунтов, причем долг он брал под 4,2 % годовых. Дела улучшились после Тильзитского мира, подписанного Наполеоном и русским царем; сообщения о мире достигли Натана через его брата Амшеля в июле 1807 г.; однако ограничения, связанные с торговлей через Ла-Манш, оставались в силе.

В таких условиях Натану оставалось только одно: вести дела нелегально. Короче говоря, он стал контрабандистом. В октябре 1807 г. он отправил партию кофе в Швецию через Амстердам на корабле, зарегистрированном в Америке, с фальшивыми голландскими документами. Другими излюбленными маршрутами контрабандистов были Гельголанд и балтийские порты. Конечно, застраховать контрабандный товар легально было невозможно, так что отправители очень рисковали. Зато и вознаграждение, судя по всему, было очень крупным. К 1808 г. Натан заслужил репутацию человека, который благодаря превосходным «управлению, способности судить о людях, дару предвидения и связям» регулярно «успешно доставлял товары на континент» — хотя «ни слова не говорилось… о том, как именно он посылал свои товары». Впрочем, восстановление бизнеса в 1808–1809 гг. было кратковременным. В сентябре 1809 г. в Риге захватили большую партию товаров; ее удалось освободить только посредством «взятки — и она стала поистине тяжким бременем». Еще одну партию постигла та же участь в Кенигсберге.