Глава 2

Эпоха мобильности (1849–1858)

[M]oi, je serais charmé de faire une niche à ce juif qui nous jugule.Кавур

1850-е гг. стали для Ротшильдов трудным временем; по крайней мере, такова традиционная точка зрения. Во-первых, Луи Наполеон Бонапарт, к которому Джеймс всегда относился настороженно, уничтожил республиканскую конституцию и провозгласил себя императором, наследником и преемником своего дяди. Во-вторых, министром финансов стал конкурент Джеймса Ашиль Фульд — младший брат Бенуа Фульда, которого Гейне назвал «главным раввином левого берега Сены». Если верить часто цитируемым словам графа Виль-Кастеля, Фульд сказал Наполеону: «Совершенно необходимо, чтобы ваше величество освободилось от опеки Ротшильда, который правит, невзирая на вас». В-третьих, появление новых «универсальных» банков вроде «Креди мобилье», плода умственных усилий бывших помощников Джеймса братьев Перейра, угрожало главенству Ротшильдов не только во Франции, но и во всей Европе. И наконец, 1850-е гг. характеризовались международной нестабильностью: впервые после 1815 г. стал явью всегдашний страшный сон Ротшильдов о полномасштабных войнах между великими державами, сначала в Крыму (где Великобритания и Франция воевали с Россией из-за Турции), а затем в Италии (где Франция сражалась с Австрией из-за Италии).

Однако такой взгляд является обманчивым в двух отношениях. Из-за того что историки чрезмерно полагаются на такие предвзятые источники, как дневники графа Хюбнера, сменившего Аппоньи на посту австрийского посла, они склонны преувеличивать трудности, пережитые Джеймсом при Луи Наполеоне. Более того, дневники слишком франкоцентричны: трудности, которые испытывал Джеймс, не следует рассматривать изолированно в такое время, когда другие дома Ротшильдов процветали.

Два императора

То, что Хюбнер изобразил отношения Бетти с генералом Шангарнье как романтические, можно считать злым умыслом. На самом деле ее недавно обнаруженные письма к Альфонсу во время его поездки в Америку свидетельствуют о том, что первые впечатления Шарлотты о генерале были совсем не благоприятными. Он показался ей «худым, уродливым мужчиной среднего роста, в котором нет ничего военного, кроме усов. С первого взгляда он кажется старым и изнуренным». В январе 1849 г., когда Шангарнье ужинал у них, он «старался быть как можно занимательнее и очень желал угодить», но «в этом отношении… преуспел лишь отчасти. Я не нахожу в нем… открытости и преданности, за которые его, по слухам, так часто хвалят; наоборот, он произвел на меня впечатление человека скорее двуличного…». Ханна признавалась Дизраэли, что Шангарнье произвел на нее впечатление человека строгого и нетерпимого: как-то раз, когда его пригласили на ужин к Ротшильдам и предупредили, что там же будет один прославленный оперный певец, он отказался и «сделал выговор [Бетти] за то, что она пригласила за свой стол певца». На том этапе Бетти еще не отказалась от мысли помириться с Луи Наполеоном. В апреле она писала сыну, что дела у президента «идут хорошо. Каждый день он дает определенные доказательства его [веры во]… власть закона и порядка». Она была настолько убеждена в этом, что «наконец разбила лед и стала появляться в салонах президента. Мне трудно было бы и дальше избегать их, если я не хотела произвести впечатление политической упрямицы».

С другой стороны, не приходится сомневаться: Шангарнье говорил все, что нужно, желая успокоить женщину, которая резче остальных членов семьи высказывалась против революции. «Он, — одобрительно писала Бетти, — реакционер нужного сорта… Позавчера, в разговоре о символе третьей добродетели на наших флагах, он сказал мне: „Я так ненавижу братство, что, будь у меня брат, я бы называл его своим кузеном“». Вскоре она уверяла Альфонса: «Мой друг Шангарнье удержит безумцев в узде» — и добавляла, что семья «под защитой нашего достойного Шангарнье». «В нашем превосходном Шангарнье, — уверяла она в июне, — мы обрели верного друга, который прекрасно знаком с тем, что происходит… и даст нам знать [о беспорядках] немедленно. Не могу передать, насколько благороден этот человек, какое у него возвышенное сердце и какая преданная душа, насколько он открыт, этот бывший герой, в котором соединяются рыцарская отвага, целеустремленность и решимость… Такие качества не могут не привести к успеху». Если она говорила нечто подобное на публике, наверное, нет ничего удивительного в том, что Хюбнер усмотрел в их отношениях не только политическую, но и амурную сторону. Даже Ханна, тетка Бетти, сдержанно отмечала, что Шангарнье «весьма предан семье, придерживается высокого мнения о таланте и способностях Бетти, ценит отвагу и активность членов семьи во время революции и, похоже, заботится об их благосостоянии». Джеймс со своей стороны со смесью восхищения и смущения писал, что, хотя Шангарнье охотно передает ему щекотливые политические сведения (например, касающиеся политики Франции в так называемом «деле Пасифико»), он вовсе не стремился что-то выгадать на своих новостях: «Шангарнье никогда не был замешан [в спекуляции] и никогда не говорил мне, что хочет спекулировать. Более того, не сомневаюсь, если бы я предложил ему или его адъютанту нечто подобное, он больше не принимал бы меня и не принимал моих приглашений. Он единственный в своем роде; других таких я не знаю!» Бонапарт же, в отличие от Шангарнье, был весьма рад возможности спекулировать — но не с Джеймсом.

Весь 1850 г. Джеймс старался примирить двух человек, все больше сознавая преимущество Наполеона, что могло сулить ему неприятности. «Возможно, президент считает, что я поступил с ним несправедливо, — писал он в январе 1850 г., — поэтому он, судя по всему, не слишком высокого мнения обо мне, тем более что Фульд мне отнюдь не благоволит. Хвала Всевышнему, он мне не нужен».

Такие слова предполагают, что и Джеймс со своей стороны не доверял Фульду (дело усугублялось тем, что Фульд женился на не-еврейке). И все же не следует превратно понимать характер их соперничества — они часто виделись, причем относились друг к другу с уважением, пусть и скрепя сердце: Джеймс признавал, что иметь одного брата банкиром, а другого — министром финансов «совсем неглупо». Про себя же Джеймс считал, что попал в невыгодное положение и в бизнесе, и в политике. «К сожалению, — ворчал он, — я с досадой вижу, что дело у нас отнимают, и мы уже не те, что были прежде». Но неверно предполагать, что неудача с выпуском рентных бумаг в конце 1850 г. стала симптомом ослабления его финансового влияния. На самом деле Джеймс подготовил заявку, но не участвовал в аукционе из-за смерти четырехлетнего сына Ната, Майера Альберта, чьи похороны совпали с аукционом, проводимым министерством финансов. Хотя Джеймс был в трауре, он не мог не радоваться тому, что в его отсутствие аукцион, проводимый Фульдом, превратится в «фиаско»: «Теперь они поймут, что Ротшильда нельзя оттеснить в сторону, как хотел Фульд».

По правде говоря, Джеймса больше заботила дипломатия, нежели финансы. Он боялся, что переменчивая внешняя политика президента может привести Францию к трениям, если не к войне, с другими великими державами: Великобританией (из-за «дела Пасифико») или Пруссией (из-за Германии). В рассказе Ширака о том, как Джеймс пытался смягчить французскую политику в конце 1850 г. на встрече с Наполеоном и Шангарнье, есть зерно истины. «Полно фам, тафайте посмотрим, в чем там дело, в этой ссоре из-за Германии! — предлагал Джеймс. — Рати всего святого, тафайте притем к какому-нибудь соклашению, тафайте притем к соклашению!» Наполеон в ответ якобы просто повернулся к нему спиной. Джеймс в самом деле несколько раз виделся с Наполеоном в 1850 и 1851 гг.; но он никогда не утверждал, что ему удалось повлиять на политику президента. Наоборот, он ворчал, что президент «ничего так не любит, как играть в солдатиков»; он называл Луи Наполеона «ослом… который кончит тем, что настроит против себя весь мир». Особенно сильное дурное предчувствие Джеймс испытывал по поводу того, что Франция могла вмешаться в ссору Австрии и Пруссии, которая вспыхнула во второй половине 1850 г. Хотя он по-прежнему боялся, что в конце концов окажется «в руках красных», Джеймс не очень пожалел бы, если бы Луи Наполеона «прогнали, как Луи Филиппа» за его ошибки во внешней политике.

Все это объясняет, почему Джеймс все больше нервничал по мере приближения бонапартистского государственного переворота. Уже в октябре 1850 г. он начал переводить золото в Лондонский дом, объяснив племянникам, что «он скорее будет держать все его золото там, заработав 3 % на депозите, чем вложит его в рентные бумаги или будет держать в погребе, когда такой человек [как Наполеон] может отобрать его деньги за то, что он дружил с Шангарнье». Он уверял: «Я не боюсь, но стремлюсь проявить осторожность. С политической точки зрения это несчастная страна». В то же время Джеймс все откровеннее демонстрировал свои политические пристрастия: так, он сохранил дружбу с Шангарнье даже после того, как последнего отстранили от командования армией и национальной гвардией. В октябре 1851 г. Джеймс писал племянникам, что у «нашего генерала» есть «большие надежды». «Подозреваю, что до того, как они осуществятся, — встревоженно добавлял он, — Париж будет залит кровью. Я продал все мои рентные бумаги». Можно смело утверждать: Джеймс не зря боялся того, что его тоже могут арестовать вместе с Шангарнье и другими лидерами республиканцев, когда в ночь с 1 на 2 декабря произошел переворот. Что символично, он упал с лестницы и растянул ногу за неделю до «Операции Рубикон» (кодовое название переворота), поэтому, когда бонапартисты нанесли удар, он буквально лежал без движения. Ничего удивительного, что в его письмах в Лондон сразу после переворота нет ни слова о политике. Как объяснял сам Джеймс, у него есть основания опасаться, что его письма перехватывают. К счастью для историка, Бетти при встрече с Аппоньи оказалась не столь осторожной. Поэтому сейчас мы имеем довольно полное представление о ее тогдашнем настроении: «Она считает, что президенту удалось лишь прийти на помощь красным, что в политике он вынужден будет метаться из крайности в крайность и в конце концов станет орудием [их] демагогии. „Чтобы и дальше идти той дорогой, какую избрал президент, он обязан пугать нас демагогией [имея в виду крайне левую]; следовательно, он не может полностью уничтожить ее; поэтому я боюсь, что, вместо того, чтобы спасти общество, он, наоборот, погубит его, перейдя к личной власти“».

Однако Джеймс никогда не смешивал свои политические предпочтения и деловые интересы. За исключением того, что ему нравился Шангарнье, он не считал себя обязанным хранить верность республике и новое положение принял, по выражению Хюбнера, «с большим смирением». Перейра сделал обнадеживающий обзор текущего положения на импровизированном собрании банкиров на улице Лаффита. Присутствовавшие «не совсем обвиняли Луи Наполеона в том, что он решил покончить с [конституцией] до 1852 г.; последнее считалось более или менее неизбежным; все беспокоились только из-за того, что он ведет опасную игру. Сообщали, что арестованы несколько генералов; боялись, что это может привести к расколу в армии, что, как утверждали, станет концом Франции, кто бы ни стал победителем. Перейру забрасывали вопросами. Он описывал то, что видел: добродушие офицеров; воодушевление солдат, обилие войск на улицах, равнодушие тех, кто читал прокламации, безмятежность Парижа, несмотря на утренние сюрпризы. Великие финансисты слушали обнадеживающие новости с радостью».

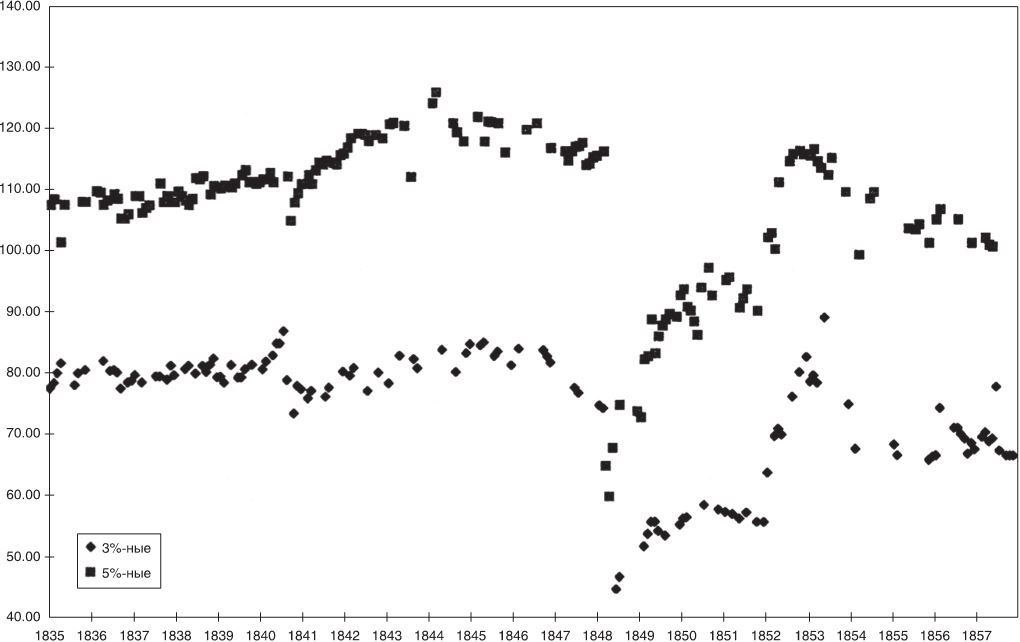

Более того, вскоре стало очевидно, что, нанеся сокрушительный удар по левым республиканцам и объявив о своей поддержке экспансионистской кредитной политики, Наполеон готовил климат финансового оптимизма. Красноречивее всего об отношении к тогдашним событиям свидетельствует цена ренты. Накануне переворота трехпроцентные рентные бумаги котировались по 56, а пятипроцентные — по 90,5. Сразу после переворота цены выросли до 64 и 102,5 соответственно, а к концу 1852 г., в первую годовщину переворота, когда Наполеон объявил себя императором, трехпроцентные рентные бумаги котировались по 83; после перехода от республики к империи доходы от прироста капитала выросли почти на 50 % (см. ил. 2.1). О том же свидетельствуют цифры валовых инвестиций в железные дороги: после периода стагнации в 1848–1851 гг. в период до 1856 г. инвестиции возросли пятикратно. Джеймс в течение некоторого времени ощущал, что экономические и политические события не скоординированы; даже военные шрамы и внутренние опасения до переворота не оказались такими дестабилизирующими, как он сам предсказывал. «Если послушать политиков, — заметил он в 1850 г., — можно подумать, что все пропало; если послушать финансистов, они скажут, что все наоборот». Но начиная со 2 декабря политика и экономика снова развивались в унисон благодаря правительству, которое сознательно отождествляло состояние собственного здоровья с состоянием здоровья биржи.

Итак, бонапартистский режим был для Джеймса далеко не идеальным исходом; он скорее предпочел бы, чтобы Шангарнье подготовил почву для реставрации Орлеанского дома. Но, как только стало очевидно, что у Наполеона III нет намерений наказывать его лично, Джеймс решил, что с императором можно смириться. В октябре 1850 г. он показал себя провидцем, охарактеризовав свое положение так: «В конце концов у нас будет император, который кончит войной, ибо, если бы я так не боялся войны, я сам стал бы империалистом». После переворота он поспешил признать, что конкуренты обойдут его, если заподозрят в слишком тесных связях с аннулированной республикой. В то время как Бетти демонстрировала «деморализацию» по отношению к Наполеону, удалившись во внутреннюю ссылку в Ферьер, ее мужу (в очередной раз) пришлось идти в ногу со временем. «По-моему, Наполеон набирает силу, — писал он в Лондон всего через три недели после переворота, — несмотря на то что люди достойные не принимают его приглашений. Вы думаете, что нам тоже нужно держаться от него подальше?» Вопрос был риторическим. Даже женщины из семьи Ротшильд не могли продолжать свой общественный бойкот до бесконечности. В самом деле, еще до конца декабря их отношение постепенно сделалось более мягким. «Безмятежное настроение Ротшильдов, — язвительно писал Аппоньи после встречи с женой Ната Шарлоттой и Бетти, — вызвано огромными количествами денег, которые они сейчас наживают, из-за того, что все облигации и акции, которые имеются в их портфеле, резко растут в цене».

2.1. Еженедельная цена закрытия на французские 3 %- и 5 %-ные рентные бумаги, 1835–1857

С тех пор как Джеймс обосновался в Париже, у него на глазах сменилось уже пять режимов, если не больше. Судя по всему, ему все труднее было воспринимать подобные события со всей серьезностью. «Мои милые племянники, как вам нравится французская конституция по два су? Именно за такие деньги ее продают на улицах». Абсолютизм он считал «не очень хорошим; зато… теперь можно делать что хочешь, и все забыто». Уже в октябре 1852 г. Джеймс оживленно сообщал, что он «в прекрасных отношениях с императором и всеми остальными»; примечательно, что он писал эти строки за целых два месяца до того, как Наполеон в самом деле провозгласил себя императором. Письмо, кроме того, написано всего за несколько дней до знаменитой речи Наполеона в Бордо, в которой он заявил: L’Empire, c’est la paix («Империя — это мир»). Казалось, тем самым устраняются внезапные случаи нарушения бельгийского нейтралитета, а также трения с Пруссией из-за Рейнской области, которые доставляли много забот в предыдущие два года. Возможно, этим объясняется, почему другие великие державы признали Наполеона императором лишь после символических уверток.

Конечно, наладить отношения оказалось вовсе не так просто: в январе 1853 г. Джеймс по-прежнему испытывал трудности, когда желал увидеться с новым императором. Однако в его распоряжении имелись два пути к новому двору. Во-первых, он оставался австрийским генеральным консулом и часто надевал свой алый мундир, чтобы напомнить всем, кто забыл, о своем дипломатическом статусе. В августе 1852 г. ему удалось передать Наполеону успокаивающее письмо от нового австрийского императора Франца Иосифа; и хотя Хюбнер всячески старался подорвать стремление Джеймса представлять в Париже Вену, он никак не мог его сместить, пока банк Ротшильдов оставался австрийским. Второй путь заключался в том, что Джеймс стремился завоевать доверие Наполеона, взяв под свою защиту Евгению Монтихо, авантюристку полуиспанского-полушотландского происхождения, которую снобы-парижане считали просто очередной любовницей Наполеона. Наполеона познакомили с ней в 1850 г., и к концу 1852 г. он был без ума от нее. После того как пришлось расстаться с надеждой заключить дипломатический брак с принцессой Аделаидой Гогенлоэ (одной из племянниц королевы Виктории), Наполеон, к ужасу своих министров, внезапно решил жениться на Монтихо.

Однако это решение было еще тайной 12 января, когда Евгения приехала на бал в Тюильри. Ее вел под руку не кто иной, как Джеймс, который, как отметил Хюбнер, давно подпал «под власть чар молодой андалусийки, но теперь более, чем когда-либо, ибо он был одним из тех, кто верил в брак». Один из сыновей Джеймса — скорее всего, Альфонс — сопровождал мать Евгении. Когда партия вошла в Маршальский зал дворца, намереваясь поискать места для дам, жена министра иностранных дел Друина де Люи надменно сообщила Евгении, что места, о которых идет речь, оставлены для жен министров. Услышав это, Наполеон подошел к двум дамам и предложил им места на императорском возвышении. Два часа спустя император и Евгения скрылись в его кабинете, а позже вернулись рука об руку. Через три дня он сделал ей предложение; 22 января помолвку предали гласности; еще через неделю состоялась свадьба. «Предпочитаю жениться на молодой женщине, которую я люблю и уважаю», — заявил Наполеон. «Можно любить женщину, но не уважать ее, — заметила вскоре после того жена Ансельма Шарлотта, — но женятся только на женщинах, которых уважают и почитают». Этот комплимент — довольно вымученный, учитывая привычку Ротшильдов проводить различие между романтической любовью и браком, — был должным образом передан новобрачным.

Конечно, значение таких шагов не стоит преувеличивать; с другой стороны, современному читателю легко забыть, как серьезно в XIX в. относились к сложным придворным ритуалам, тем более при дворе непредсказуемого выскочки, который получил трон в результате государственного переворота, а свою законность подтвердил тщательно организованным плебисцитом.

«Креди мобилье»

Конечно, по-настоящему судьба Джеймса при Второй империи решалась не в Тюильри и не в Компьене (где охотился Наполеон III), а на бирже и в залах правления железнодорожных компаний. Именно там в эпоху Второй империи разворачивалась одна из величайших корпоративных битв XIX в.: борьба до победного конца между Ротшильдами и «Креди мобилье». Отчасти из-за того, что «Креди мобилье» был основан почти одновременно с провозглашением Второй империи (дата основания банка — 20 ноября 1852 г.;

дата провозглашения Второй империи — 2 декабря), значение нового банка часто толкуется превратно. Так, многие авторы считают учреждение нового банка в первую очередь политическим вызовом монополии Ротшильдов в сфере государственных финансов Франции — своего рода ответом Наполеона III на призыв Фульда «освободиться» от опеки Ротшильдов. Вторая ошибка связана с тем, что «Креди мобилье» представлял революционно новый вид банка в противоположность «старым» частным банкам, олицетворением которых служил банкирский дом Ротшильдов.

На самом деле в идее создания банка на основе акционерного капитала, собранного по открытой подписке, не было ничего фундаментально нового. Начиная с 1826 г. акционерные банки получили законный статус в Великобритании, и такие банки, как «Национальный провинциальный» (National Provincial) и «Лондонский и Вестминстерский банк» (London & Westminster Bank), основанные в 1833 г., успели продемонстрировать все возможности банков нового типа задолго до того, как к банковской деятельности обратились братья Перейра; к тому времени, как был основан «Креди мобилье», в Англии и Уэльсе существовало около 100 акционерных банков; их число вдвое превысило число частных банков со штаб-квартирами в Лондоне. Неверно и утверждать, что британские акционерные банки воздерживались от промышленных займов (хотя они старались не заниматься долгосрочными инвестициями, в этих банках часто предлагались кредиты по текущим счетам с овердрафтом; кроме того, акционерные банки учитывали векселя, которые по сути оказывались долгосрочными). Что же касается «Креди мобилье», этот банк не занимался долгосрочными инвестициями в промышленность, при всем уважении к таким специалистам по экономической истории, как Александр Гершенкрон и Рондо Кэмерон, которые считают, что он способствовал индустриализации не только во Франции, но и во всей континентальной Европе. И в самой Франции у Перейров имелись предшественники. Самыми первыми из них (если не учитывать «Банк женераль» (Banque Générale) Джона Лоу можно считать «Торгово-промышленную общую кассу» (Caisse Générale du Commerce et de l’Industrie) Лаффита. Вопреки утверждениям Ландса, Ротшильды и владельцы других признанных парижских банков вовсе не были чрезмерно старомодными в своей реакции на вызов, брошенный «Креди мобилье», и они понимали пользу акционерных банков для долгосрочных инвестиций. Хотя их капитал, в отличие от капитала Перейров, был всецело их собственным, французские и австрийские Ротшильды пользовались им почти так же, как руководство «Креди мобилье» пользовалось деньгами своих облигационеров и вкладчиков — и в конце концов более успешно. Вот простой пример, которым обычно пренебрегают: «Креди мобилье» был даже не больше, чем банк Ротшильдов! Его первоначальный капитал составлял 20 (позже 60) млн франков; для сравнения, в 1852 г. капитал банка «Братья де Ротшильд» составлял 88 млн франков с лишним. Капитал же всех домов Ротшильдов составлял не менее 230 млн франков. Из первоначального капитала «Креди мобилье» сами Перейры отчитывались всего за 29 %.

На самом деле не столько то, что они делали, сколько то, как они это делали, убеждало современников, а позже и историков, в том, что существовала глубинная разница между банком Ротшильдов и «Креди мобилье». (Только человек, не знакомый с Парижем, может объединять «Ротшильда, Фульда и Перейр» [так!], как это делал Бисмарк.) Перейры продолжали прибегать к старой сен-симоновской риторике о коллективных выгодах промышленных инвестиций, хотя спекулировали рентными бумагами и железнодорожными акциями, а прибыль прикарманивали сами. Ротшильды, наоборот, не скрывали, что они спекулируют и получают прибыль, а к своим вкладам на нужды более широких общин, к которым они принадлежали, относились как к благотворительности, которую они отделяли от сферы своих операций. В 1850 г., когда Кастеллане познакомился с Энтони, он был потрясен жалобой последнего на то, что «в Лондоне деньги [можно сделать] на всем, на хлопке так же, как на рентных бумагах, сколько хочется, но здесь [в Париже] едва ли можно спекулировать чем-то еще, кроме ренты». Последователи Сен-Симона говорили не так: они стремились пустить в оборот деньги всей Франции в погоне за утопией с паровым двигателем. Такую разницу в подходах сразу уловил биржевой брокер Фейдо, который писал об этом в своих мемуарах. В отличие от Перейров, считал он, Джеймс был «просто солидным, умным и проницательным „торговцем капиталом“»: «Одна лишь задача максимизации дохода от его колоссального состояния занимала его круглые сутки. Каждая ликвидация в конце месяца превращалась в битву, которую он вел ради безопасности своего дома, положения своего имени, подтверждения своей власти. Он был в курсе всех самых мельчайших новостей — политических, финансовых, коммерческих и промышленных — со всех уголков земного шара; он как мог старался выгадать на этом, вполне инстинктивно, не упуская ни одной возможности для того, чтобы получить прибыль, пусть даже и самую малую».

Как мы видели, вести дела с таким человеком, как Джеймс, было неблагодарной задачей для мелкой рыбешки вроде Фейдо. Однако достаточно было лишь зайти в помещение «Креди мобилье», чтобы столкнуться там «с самым разительным контрастом с Домом Ротшильдов. У Перейров можно было не бояться грубых слов и вспышек гнева. Кисловато-вежливые люди, изъязвленные ненавистью, всегда сосредоточенные… жесткие, как металлические прутья, не способные к гибкости мышления, полные самовосхищения… их всегда можно было застать в кругу друзей, и все навостряли уши в надежде выяснить, какой курс берут патроны, над какими акциями они работают, покупают они или продают. Служащие „Креди мобилье“ поджидали гостей на лестнице и подробно расспрашивали, есть ли у вас распоряжения. Все хотели разбогатеть — и разбогатеть любой ценой; поэтому каждый старался работать в том же направлении, что и его хозяева».

Очевидно, Джеймса очень занимал такой контраст, и в одном случае он, с язвительностью, которая в эпоху Второй империи стала его «фирменным знаком», поручил Фейдо заняться спекуляцией от его имени. Фейдо должен был купить тысячу акций «Креди мобилье». Эту операцию Джеймс повторил не менее пяти раз, поразив своего брокера тем, что полностью расплатился за акции при ликвидации. Когда Фейдо выразил недоверие, Джеймс изобразил удивление: «Что фы имеете ф фиту, мой юный друг? <…> Я фофсе не смеюсь над фами. Слушайте: я вполне уферен в гениальности господ Перейра. Они величайшие финансисты на земле. Я человек семейный, и я рад флошить часть моего маленького состояния в их дела. Жалею я только об одном, что не могу доверить фесь сфой капитал таким умным людям».

Современники — особенно финансист Жюль Исаак Мирес после того, как впал в ересь, — иногда приписывали такую разницу в подходах разному культурному фону двух семей. «Евреи севера», выросшие в суровой и запретительной атмосфере Германии, по мнению Миреса, «холодны» и «методичны» в своей эгоистичной погоне за богатством и равнодушны к интересам государства; в то время как «евреи Средиземноморья» не только обладают «более благородными» «латинскими» инстинктами; им повезло жить во Франции, где к евреям относились более терпимо. Именно поэтому они привыкли вести дела в более альтруистичном, гражданственном ключе. Другие рассматривали разницу в чисто политических терминах: Ротшильды олицетворяли «аристократию денег» и «финансовый феодализм», в то время как их соперники выступали за «финансовую демократию и экономический 1789 год».

На самом деле конкуренция между Ротшильдами и «Креди мобилье» коренилась главным образом в области железнодорожных концессий. Республика была неудачным временем для энтузиастов железных дорог, чтобы не сказать большего. Политики погрязли в бесконечных дискуссиях о том, какую концессию и кому предоставить, а на это время инвестиции и строительство прекратились; учетные ставки были высоки, настроение на бирже подавленное, предприниматели держались настороже, понимая, что рабочие вот-вот могут взбунтоваться. Сдвинулось с места лишь строительство одной крупной линии (западная ветка из Версаля в Рен). Одним из самых первых последствий переворота Луи Бонапарта стало то, что с таким положением было покончено. В день захвата власти была предоставлена концессия на строительство линии от Лиона к Средиземному морю; через два дня за ней последовала концессия на ветку Париж— Лион. Ее предоставили консорциуму, в который входили и парижские, и лондонские Ротшильды. Заново обсудили условия предоставления концессии на строительство Северной железной дороги на условиях, которые были однозначно благоприятными для компании. Империя стала золотым дном для предпринимателей-железнодорожников: в 1852–1857 гг. всего предоставили не менее 25 концессий, а до 1870 г. к ним добавилось еще 30.

Во всем этом видную роль играл незаконнорожденный сводный брат Наполеона, герцог де Морни, который усмотрел в новом режиме главным образом возможность обогатиться; он энергично высказывался в пользу слияния многих мелких железнодорожных компаний в несколько крупных. Джеймс наладил контакт с Морни в начале 1852 г.; взгляды герцога пришлись ему по душе. Что любопытно, судя по балансу Французского дома, составленному в то время, Джеймс держал акции различных железнодорожных компаний на сумму, превышавшую 20 млн франков (около 15 % суммарных активов). Стоимость этих акций взлетела до небес, когда инвесторы отреагировали на политику нового режима: Аппоньи подсчитал, что всего за неделю в апреле 1852 г. Джеймс заработал 1,5 млн франков, «не заплатив ни пенни». Учитывая огромный прирост капитала, достигнутый Парижским домом в 1850-х гг., эта цифра не выглядит невероятной. Стоит заметить, что из всех шести крупных французских железнодорожных линий Северная железная дорога, контролируемая Ротшильдами, эксплуатировалась наиболее интенсивно и оказалась самой рентабельной: хотя она составляла всего около 9 % от общей протяженности французских железных дорог, по ней осуществлялось 14 % грузовых и более 12 % всех пассажирских перевозок. Соотношение пассажирских и грузовых тарифов к затратам в 1850-х гг. составляло 2,7, а интенсивность движения за период 1850-х — 1860-х гг. более чем удвоилась.

Однако у Джеймса с Перейрами возникало все больше разногласий. Первые признаки раскола проявились в 1849 г., когда Перейры захотели собрать деньги на собственный проект дороги Париж — Лион — Авиньон, не обращаясь к Ротшильдам. В 1852 г. отношения еще больше ухудшились, хотя нелегко точно сказать, когда произошла решающая ссора. Важный шаг к разрыву был сделан, когда Джеймс решил войти в состав синдиката, финансировавшего строительство линии Париж — Лион; Джеймс купил около 12 % акций новой линии (в число других акционеров входили Бартолони, Хоттингер и Бэринг, и, хотя его нет в списках концессионеров, ведущую роль играл Талабо). Такое решение означало недвусмысленный отказ от конкурирующего проекта, который предложили Перейры. Многое становится понятным из серии писем, в которых Джеймс объясняет племянникам, почему он так поступил: «Что касается Лиона, было бы очень пагубно для „Компани дю нор“, если бы мы остались в стороне и линией занялись две другие компании, поэтому я сказал Хоттингеру, что мы возьмем такой же пакет акций, как и другие банкирские дома, а если Бэринг намерен объявить подписку в Лондоне, ее следует проводить совместно с вами. Короче говоря, я не хочу, чтобы при новом правительстве затевалась крупная операция без нашего участия… Если такая операция увенчается успехом без нас, люди скажут: „Ротшильды нам больше не нужны“. Так как мы можем взять столько, сколько хотим, лучше оставаться частью этого товарищества… Господа, которых это касается, весьма популярны у министров».

Сделанное вскользь замечание, в котором Джеймс обзывает одного из братьев Перейра «ослом», намекает на то, что их отношения с Джеймсом стремительно ухудшались.

И все же их партнерство продолжалось. Более того, Исааку Перейра поручили действовать в качестве представителя Джеймса в новом правлении компании «Париж — Лион», а его брат Эмиль продолжал играть ведущую роль, оставаясь председателем совета директоров Северной железной дороги. Он участвовал в повторных переговорах относительно концессии на строительство Северной железной дороги — условия еще одной крупной железнодорожной операции были оговорены в январе 1852 г. Компания собрала 40 млн франков, выпустив облигации на предъявителя, а на вырученные деньги приобрела контрольный пакет линии Булонь — Амьен и направила их на строительство новых веток (например, в Мобёж). В свою очередь, концессию продлили на 99 лет с возможностью для государства выкупить компанию в 1876 г. Раскол случился лишь ближе к концу года, когда Джеймс снова предложил свою поддержку Талабо.

Новой целью Талабо стало слияние новой железнодорожной линии Париж — Лион с южными ветками: Авиньон — Марсель, Марсель— Тулон и более мелкими ветками, ведущими в Гар и Эро. Планировалось создание крупной Средиземноморской компании примерно на тех условиях, которые первоначально задумали Перейры. Джеймс решил приобрести 2 тысячи акций в этом амбициозном, но в финансовом смысле сомнительном проекте, не привлекая Перейров. То, что в числе акционеров был и Морни, заставляет усомниться в упрощенном толковании произошедшего — якобы Перейры, в отличие от Ротшильдов, пользовались поддержкой нового режима. Последний удар был нанесен, когда Джеймс отказался предоставить такую же финансовую поддержку Южной компании братьев Перейра: хотя он и подписался на 3,3 млн франков и потому нельзя сказать, что он полностью пренебрег нуждами компании, Альфонсу выразили вотум недоверия, и он вынужден был подать в отставку. Следовательно, Перейры основали «Креди мобилье» в ответ на то, что их самих исключили из того, что представлялось им новой компанией Талабо и Ротшильда, которую поддерживал существующий строй в лице Морни.

Перейрам не пришлось долго искать образец, в соответствии с которым можно было основать свой альтернативный источник финансирования. Задолго до возникновения замысла «Креди мобилье» в стране уже успешно существовали два полугосударственных банка. Первым из них стал «Креди фонсье» («Земельный кредит», Crédit Foncier) Фульда, ипотечный банк, основанный при государственной поддержке в марте 1852 г. для обеспечения долгосрочных займов землевладельцам путем продажи ипотечных облигаций — крайне популярная форма капиталовложений в XIX в. К концу 1853 г. банк увеличил свой капитал до 60 млн франков и выпустил на 27 млн франков займов. Следует отметить, что Джеймс относился к «Креди фонсье» так же враждебно, как к «Креди мобилье», заявив в октябре 1853 г., что проценты, под которые банк ссужает деньги, слишком высоки, а облигации, которые эмитирует банк, считаются слишком подозрительными в сельских районах, чтобы банк исполнил намеченные цели. Вместо того чтобы поддерживать земельных собственников, «Креди фонсье» по сути финансирует строительство городской недвижимости и занимается операциями в основном спекулятивного характера: «С самого начала мы отчетливо видим такие проблемы, и именно по этой причине мы отказались принять участие в этой афере, хотя нам неоднократно делались предложения… „Креди фонсье“… участвует в рискованных операциях, и именно благодаря им до последнего времени получает прибыли… Его нельзя назвать серьезным предприятием».

Вторым новым учреждением стала инвестиционная компания «Фонд совместных действий» (Caisse des Actions réunies), основанная в 1850 г. Миресом, тогдашним редактором «Железнодорожного журнала», с капиталом в 5 млн франков. Хотя Мирес преобразовал «Фонд совместных действий» в более претенциозный «Общий железнодорожный фонд» только в 1853 г., он впоследствии утверждал, что именно его учреждение подсказало Бенуа Фульду мысль о гораздо более крупном предприятии: «Я сказал себе: если Мирес в одиночку оказался способен создать такой фонд, то компания, состоящая из более влиятельных людей, тем более способна создать сильную финансовую организацию, которая могла бы одновременно финансировать крупные операции и промышленные предприятия. По возвращении [из Бадена] я стал искать подходящих людей для участия в моем проекте и не нашел никого более подходящего, чем… Э. и И. Перейра… Так родился „Креди мобилье“».

Согласно еще одной версии событий, идею «Креди мобилье», как бы мы сказали сегодня, продавил министр внутренних дел Персиньи, которому пришлось преодолеть несгибаемое сопротивление Ашиля Фульда, — хотя, возможно, так Фульды пытались снять с себя ответственность после того, как «Креди мобилье» обанкротился. На самом деле Фульды и Перейры были равноправными партнерами, разделившими мажоритарный пакет акций.

Что же нового было в «Креди мобилье»? Банк Франции не разрешил новому учреждению называться «банком», хотя именно таким был первоначальный замысел братьев Перейра. По сути «Креди мобилье» был инвестиционным трестом, основанным группой во главе с Перейрами, с капиталом в 20 (позже 60) млн франков. Первостепенной задачей нового учреждения было привлечь сбережения мелких вкладчиков в железные дороги, притом что многие из них уже обожглись в 1840-е гг., когда возникавшие как грибы после дождя железнодорожные компании выпускали множество сомнительных акций. «Креди мобилье» все упростил: он предлагал вкладчикам стандартизованные облигации различного срока действия, а их деньги вкладывал в те акции и ценные бумаги, которые казались надежными его директорам. Короче говоря, «Креди мобилье» выступал посредником между рынком облигаций и рынком акций, он представлял собой депозитный банк, который эмитировал облигации, а не депозитные сертификаты, не подлежащие передаче. Последние изменения в уставе банка, опубликованные 20 ноября, стали результатом компромисса между более осторожными членами кабинета министров и Перейрами: текущие счета и деньги, полученные от продажи краткосрочных облигаций, не должны были более чем в два раза превышать оплаченную часть акционерного капитала, что вдвое превышало уровень, которого требовало министерство финансов; суммы, вырученные за долгосрочные облигации, не должны были превышать 600 млн франков, то есть в 10 раз больше, чем капитал банка.

Обычно в «Креди мобилье» видят прямую угрозу монополии банка «Братья де Ротшильд». В самом деле, скоро между двумя банками началась ожесточенная конкурентная борьба. Кроме того, Джеймса раздражали социальные претензии его бывших подчиненных — особенно когда они купили поместье д’Арменвильер на 8200 акрах земли рядом с Ферьером, виноградник Палмер рядом с Шато-Мутон и даже дом, соседний с домом Ната на улице Фобур-Сент-Оноре! Джеймс не скрывал и своих опасений в связи с новым банком. Как он писал Наполеону III 15 ноября, этот банк будет одновременно крайне мощным и крайне подверженным кризисам. Его доводы были не такими противоречивыми, как позже уверял Персиньи.

Первым доводом Джеймса было классическое возражение банкира-консерватора против акционерных компаний: он утверждал, что «неизвестные», «безымянные» и «безответственные» директора могут злоупотреблять своим положением и деньгами других людей. Джеймс пошел дальше, предсказав, что новый банк, в силу своего положения, создаст «устрашающее господство коммерции и промышленности». «Благодаря одному лишь объему своих инвестиций», предупреждал он, директора компании «будут писать законы на рынке, причем такие законы, которые окажутся за пределами контроля и за пределами конкуренции… и сосредоточат в своих руках большую часть национального богатства… Это будет бедствием… Когда банк заработает в полную силу, он станет сильнее самого правительства». В то же время, считал Джеймс, сама его сила покоится на фундаменте из песка — вот что делает катастрофу неминуемой. Всякий раз, как банк будет предлагать инвесторам облигации с фиксированной выплатой процентов, его собственные инвестиции в акции окажутся «неустойчивыми, сомнительными, неопределенными». Во время кризиса банк приведет экономику страны «к краю пропасти». Воспринимая как данность, что новый банк будет поддерживать недостаточный резерв, Джеймс предсказывал: если банк столкнется с трудностями, правительству придется выбирать между «общим банкротством» или приостановкой обмена валюты на золото. Его преувеличенные опасения призваны были устрашить Луи Наполеона; однако, как мы увидим, они не были совсем безосновательными.

Уже сам факт, что Джеймс выступил против «Креди мобилье», не следует понимать так, что деятельность нового банка была направлена против него. Возможно, Перейры были искренними, предлагая Джеймсу долю в их новом предприятии; его отказ не доказывает их враждебных чувств по отношению к нему. Не следует придавать слишком большого значения и тому, что устав банка был опубликован в «Монитер универсель», пока Джеймса не было в Париже. То, что в числе акционеров «Креди мобилье» некоторые ближайшие помощники Ротшильдов в Италии и Германии — Торлонья, Оппенгейм и Гейне, — также противоречит мысли о противодействии Ротшильдам: этим людям было что терять, если бы они навлекли на себя гнев Джеймса.

По правде говоря, «Креди мобилье», явно претендующий на то, чтобы стать финансовым «центром», действующим в интересах государства, представлял гораздо больше угрозы для Банка Франции, чем для Ротшильдов. Как утверждал Перейра в 1854 г., новое учреждение было создано «из необходимости ввести в обращение нового агента, новые деньги, основанные на общественном доверии, которые приносят собственные ежедневные проценты». В его словах прослеживается явный намек на то, что он видел свои облигации в роли квазиденег. Самое главное, как угадали самые сообразительные тогдашние комментаторы, создание «Креди мобилье» стало ответом на жесткую политику Банка Франции после революции 1848 г., особенно в части предоставления займов: до 1852 г. Банк Франции отказывался ссужать деньги под акции железнодорожных компаний, а под рентные бумаги предоставлял ссуды под относительно высокий процент — 6 %. Поскольку доходность рентных бумаг к ноябрю 1852 г. снизилась до 3,6 %, приход «Креди мобилье» становится более понятным, как и противодействие Джеймса: в 1852 г. банк «Братья де Ротшильд» держал акций Банка Франции на сумму в 1 млн 131 тысяча 078 франков, цена которых понизилась после выхода на рынок «Креди мобилье». Именно тогда зародился союз Ротшильдов с Банком Франции, который дойдет до своего логического завершения в 1855 г., когда в состав правления Банка Франции войдет Альфонс.

«Креди мобилье» начал с огромным успехом. Пакеты в 500 его акций, которые при открытии стоили 1100 франков, через четыре дня достигли 1600. В лучший момент в марте 1856 г. они торговались по 1882 франка. Первоначальные акционеры получили большие доходы от прироста капитала; трудно поверить, что Джеймс не завидовал таким прибылям. Дивиденды также выглядели солидно: с 13 % в 1853 г. они подскочили до 40 % через два года (что подразумевало прибыль в 4 и 10 %). Казалось бы, такие результаты опровергают пророчества Джеймса, который предрекал «Креди мобилье» катастрофу. Не стали они и результатом мошенничества при учете. Тот период можно считать золотым веком французского железнодорожного строительства: в 1851–1856 гг. валовые капиталовложения выросли пятикратно; в 1850-е гг. было проложено вдвое больше путей, чем в 1840-е гг. Более того, соотношение грузовых и пассажирских перевозок к эксплуатационным расходам находилось на своем пике.

Смыслом «Креди мобилье» было позволить Перейрам получить долю на растущем рынке, в чем они и преуспели.

Впрочем, не следует преувеличивать масштаб успеха «Креди мобилье». Правда, на те средства, которые им удалось собрать с помощью «Креди мобилье», Перейры сумели приобрести пакеты акций в значительной части железнодорожных компаний, и они оказывали преобладающее влияние на Юг (Бордо — Сет), линию Париж — Лион через Бурбонскую линию и Запад (в которых сливались линии Париж — Руан, Руан — Гавр, Дьеп — Фекан и Версаль — Рен). Но Ротшильды по-прежнему контролировали Северную железную дорогу и обладали самым большим индивидуальным пакетом акций в компании Париж — Лион, которая позже слилась с Гран-Сентрал, образовав в 1857 г. линию Париж — Лион — Средиземное море, не говоря уже о более мелких пакетах в Южной компании и линии Арденны-и-Уаза. Перейры получили 8 мест в правлениях различных французских железнодорожных компаний; у Ротшильдов их было 14. Кроме того, на рынок вышли многочисленные новые игроки, среди которых в первую очередь следует отметить самого Морни (который в 1853 г. основал компанию Гран-Сентрал). Не все новички были союзниками Перейров. Линии фронта были не такими отчетливыми, как часто утверждают: так, Шарль Лаффит был партнером Перейров на Юге, но у него имелся солидный пакет акций Северной железной дороги. Герцог де Галлиера принадлежит к числу основателей «Креди мобилье», но одновременно входил в правление Северной железной дороги. Хотя Перейры преобладали в компаниях, которые, слившись, образовали Восточную железную дорогу, в 1854 г. облигации компании на сумму в 2,5 млн ф. ст. разместил банк «Н. М. Ротшильд и сыновья» в Лондоне.

Ясно одно: позднейшие утверждения Миреса, что к 1855 г. Джеймс якобы «отрекся» перед лицом конкуренции со стороны «нового банка», несостоятельны. Более того, именно «Креди мобилье» рисковал чрезмерным распылением средств. Конечно, слова Джеймса о том, что его капитал «незначителен», следует считать преувеличением, но есть повод утверждать, что капитала «Креди мобилье» было недостаточно для аппетитов Перейров. Уже в 1853 г., в попытке увеличить средства в своем распоряжении, компания хотела разместить на 120 млн франков облигаций, но правительство воспользовалось своим правом вето. Когда Перейры повторили попытку в 1855 г., правительство снова расстроило их планы. В результате «Креди мобилье» все больше приходилось полагаться на 60–100 млн франков обыкновенных депозитов, главным образом полученных от связанных с ним компаний, например железнодорожных. Возможно, именно из-за таких стесненных условий отмечалось расхождение между намерениями основателей «Креди мобилье» и их реальной инвестиционной стратегией. На самом деле портфель банка отличался сравнительно высоким оборотом, а общие активы колебались между всего 50 млн франков в 1854 г. и 266 млн франков годом спустя.

Если бы Перейры ограничили свою деятельность Францией, едва ли стала бы возможной знаменитая «война» между ними и Ротшильдами; все свелось бы к отдельным мелким стычкам. Однако Францией Перейры не ограничились. Особую опасность, как казалось Джеймсу, представляло распространение деятельности «Креди мобилье» за пределы Франции, в результате чего новый банк стал бы поистине всеевропейским явлением. 2 апреля 1853 г. великий герцог Гессен-Дармштадтский даровал лицензию кельнским банкирам Абрахаму Оппенгейму и Густаву Мевиссену из «Шаффхаузеншер банкферайн» (Schaffhausenscher Bankverein) на открытие учетного банка и банка-эмитента. Они назвали новый банк «Дармштадтский торгово-промышленный банк» (Darmstädter Bank für Handel und Industrie) и, при намеченном капитале в 25 млн гульденов (около 54 млн франков) и с уставом в стиле братьев Перейра, очевидно, собирались сделать его немецким «Креди мобилье». Ротшильдам был брошен вызов, можно сказать, в их родовом гнезде: Дармштадт находится меньше чем в двадцати милях от юга Франкфурта, и единственная причина, почему Оппенгейм и Мевиссен решили основать там новый банк, — то, что власти и Франкфурта, и Кельна отказались выдать им лицензию. Четверо из девяти управляющих, в том числе старый конкурент Ротшильдов Мориц Бетман, были уроженцами Франкфурта.

Но еще бо́льшую тревогу вызывало участие Перейров и Фульдов в новом проекте. Как мы видели, одним из первых акционеров «Креди мобилье» стал сам Абрахам Оппенгейм (он приобрел 500 акций), и он послал в Париж своего брата Симона, чтобы привлечь интерес французов. Договор, заключенный им, был щедрым: из первоначальных 40 тысяч акций управляющие-основатели оставляли себе 4 тысячи; еще 4 тысячи выпускались Бетманом во Франкфурте, 10 тысяч были проданы по номиналу акционерам «Креди мобилье», а оставшиеся акции находились в совместном владении Оппенгейма, Мевиссена, Фульда и «Креди мобилье». Только таким способом удалось обеспечить успех нового предприятия. Если бы не покупка французами акций, в мае, когда они были предложены широкой публике, цена, скорее всего, упала бы ниже номинала (слабость, которую, естественно, объясняли махинациями Ротшильдов). Целью таких покупок было обеспечить «Креди мобилье» мажоритарный пакет акций. Вскоре пошли разговоры об открытии похожих учреждений в других странах. Уже в июле 1853 г. Джеймс счел себя обязанным предостеречь пьемонтского банкира Болмиду об открытии «Креди мобилье» в Турине. Он предупреждал, что «неблагоприятные перспективы» такого банка перевесят его «позитивные преимущества». Первая попытка братьев Перейра основать испанский «Кредито мобилиаро» также относится к 1853 г., а чуть позже появилась и мысль о бельгийском «Креди мобилье». В 1854 г. даже Австрия не выглядела неуязвимой от проникновения Перейров. Их действия порождали опасения, что «Креди мобилье» может стать многонациональной компанией, бросив вызов до тех пор уникальному положению Ротшильдов в европейских финансах.

Однако, повторяю, происходящее не следует чересчур упрощать. В 1850-х гг. не одни только братья Перейра поняли, какие возможности заключает в себе акционерное банковское дело. У них нашлись подражатели и в Лондоне (там появились, например, «Креди фонсье» и «Мобилье оф Ингленд», «Интернэшнл лэнд компани» и «Интернэшнл файнэншл сесайети»), хотя особого успеха они не добились. Только в 1855 и 1856 гг. еще 13 таких банков было основано в государствах Германии, в том числе «Дисконтогезельшафт» Давида Ганземана, «Берлинер хандельсгезельшафт», «Ферайнсбанк» и «Норддойче банк» (последние два находились в Гамбурге). Не следует игнорировать и таких же энергичных новичков, которые были сторонниками более традиционной структуры частных и торговых банков, так как они во многом представляли более серьезную угрозу для господства Ротшильдов. В Лондоне главенствующему положению банкирских домов «Братья Бэринг» и «Н. М. Ротшильд» (особенно на рынке переводных векселей) угрожали рост таких уже существующих торговых банков, как банк Шрёдеров, а также «Фрюлинг и Гошен», а также приход на рынок новых компаний, особенно «К. Й. Хамбро и сын» (1839), «Оверенд, Герни» и «Кляйнворт и Коэн» (1855). И во Франкфурте банк «М. А. Ротшильд и сыновья» столкнулся с новыми конкурентами в лице «Эрлангера и сыновей», основанного выкрестом Лёбом Мозесом Эрлангером, а также банков Якоба С. Х. Штерна, Лазарда Спейера-Эллисена, Морица Б. Гольдшмидта (1851) и братьев Сульцбах (1856). В Париже набирала силу компания «Братья Лазард», основанная в 1854 г.

Помимо бума начала 1850-х гг., главной причиной для возникновения новых банков стала революция в средствах сообщения, начатая с приходом телеграфа. Хотя телеграф изобрели еще в XVIII в., а успешная демонстрация его применения прошла в 1830-е гг., телеграф получил реальное влияние на международные финансы лишь после 1848 г. В 1850 г. телеграфные линии ввели в коммерческую эксплуатацию в Соединенных Штатах, Англии, Пруссии, Франции и Бельгии; но настоящим водоразделом стал подводный кабель Дувр— Кале, проложенный в 1851 г. Еще до прокладки кабеля Юлиус Рёйтер писал в Нью-Корт: «Если вы примете наши услуги по передаче берлинского и венского обменных курсов, мы обязуемся не передавать эти сведения никаким другим лондонским банкам; более того, мы обязуемся возместить вам убытки, если какая-либо телеграмма не придет в установленный срок». Однако любая такая монополистическая договоренность давно утратила силу в континентальной Европе и недолго продержалась в Лондоне.

Возможно, именно этим объясняется странно враждебное отношение Джеймса к новшеству, которое, как казалось, он должен был приветствовать. На протяжении 1850-х гг. он неоднократно жаловался, что «телеграф губит нам все дело». Дело в том, что с помощью телеграфа гораздо легче было делать то, что Ротшильдам так изобретательно удавалось раньше, а именно регулировать финансовую деятельность между филиалами, расположенными далеко друг от друга. Многие конкуренты Ротшильдов теперь стремились следовать их примеру с помощью «проволоки»: к 1860-м гг. такие франкфуртские семьи, как Шпейеры, Штерны и Эрлангеры, учредили филиалы в Лондоне и Париже, а Шпейеры также и в Нью-Йорке. «Похоже, — жаловался Джеймс в апреле 1851 г., — что вчера множество немецких мошенников продали [французские] железнодорожные акции в Лондоне с помощью телеграфа… С тех пор как телеграф стал доступен, люди работают гораздо больше. Каждый день в 12 они посылают депешу, даже по незначительным операциям, и в тот же день еще до закрытия биржи уже получают [прибыль]». Когда-то Ротшильды значительно опережали конкурентов благодаря непревзойденной системе курьеров и почтовых голубей; но теперь «новости может получать кто угодно». Джеймс понимал, что у них нет другого выхода и придется «делать то же самое», и все же изобретение телеграфа казалось ему «позором». Даже когда он уезжал в летний отпуск на воды, и там не было отдыха от дел: «Приходится слишком много думать, даже принимая ванны, что нехорошо». Его жалобы в 1870-е гг. повторял его сын: хотя у Ротшильдов не оставалось другого выхода, кроме использования новой техники, они всегда жалели, что с помощью телеграфа важные финансовые новости стали доступны всем, и по-прежнему писали друг другу письма в привычной для себя манере вплоть до Первой мировой войны.

Назад: Парламент и пэры

Дальше: Золотая лихорадка