Глава 9

Душа каракатицы

52

Рыбаки в заливе Каллони пользуются маленькими лодками с острой кормой и носом, называемыми trehantiri. Они выкрашены в синий цвет и украшены желтыми и зелеными полосами. Когда мы добрались до порта, большая часть флотилии еще стояла на якоре. Пеликан на причале бесшумно зевнул и нахохлился. Лагуна на рассвете была тиха.

Мы собирались за каракатицей. Весной она мигрирует в мелководные заливы Эгейского моря, чтобы спариться, произвести потомство и погибнуть. Оппиан в “Галиевтике” (сочиненной в городе чуть выше по малоазиатскому побережью) рассказывает, что именно тогда каракатицу можно поймать сделанными из тростника коническими ловушками. Так ее ловят до сих пор, правда, ловушки сооружают из пластмассовой сетки. Первые извлеченные ловушки оказались пусты, и мы некоторое время думали, что их кто-то уже проверил (каждый рыбак в Каллони – сам за себя и не брезгает чужим уловом), но потом на палубу стек маленький смышленый осьминог. Он направился прямиком к портику, однако был схвачен, оглушен и отправлен в ведро. Затем показались кефаль с обглоданной головой (“Смотри, это сделала soupia”) и каракатицы – несколько килограммов: как раз столько, чтобы покрыть расходы на топливо.

“В соляных копях Зальцбурга, – писал Стендаль, – в заброшенные глубины этих копей кидают ветку дерева, оголившуюся за зиму; два или три месяца спустя ее извлекают оттуда, покрытую блестящими кристаллами; даже самые маленькие веточки, не больше лапки синицы, украшены бесчисленным множеством подвижных и ослепительных алмазов; прежнюю ветку невозможно узнать”. (Оттуда метафора: “Дайте поработать уму влюбленного в течение двадцати четырех часов, и вот что вы увидите”.) Если весной в воду Каллони опустить ветку, за сутки она покроется “ягодами”, напоминающими мелкий греческий виноград. Это яйца каракатиц. “Сепия кладет яйца на водоросли, тростники и тому подобные предметы, выброшенные морем, как, например: деревья, ветви или камни. Рыбаки нарочно подкладывают ветки, и на них сепия откладывает длинную и связную как бы кисть яиц”, – говорил Аристотель. Рыбаки из Каллони до сих пор так делают. Вообще же каракатицы откладывают яйца на любой прочный предмет: наши ловушки были сплошь покрыты ими. Там, под водой, должно быть, оргия головоногих.

Яйца каракатицы эластичны, расположены поодиночке и (если они отложены недавно) окрашены чернилами матери. По мере взросления оболочка яйца становится прозрачнее. Я сорвал с сети “ягоду”, поднял ее к солнцу и разглядел шевелящийся контур каракатицы, белый с розовыми глазами, плавающий в золотистой перивителлиновой жидкости. Аристотель, должно быть, делал так же:

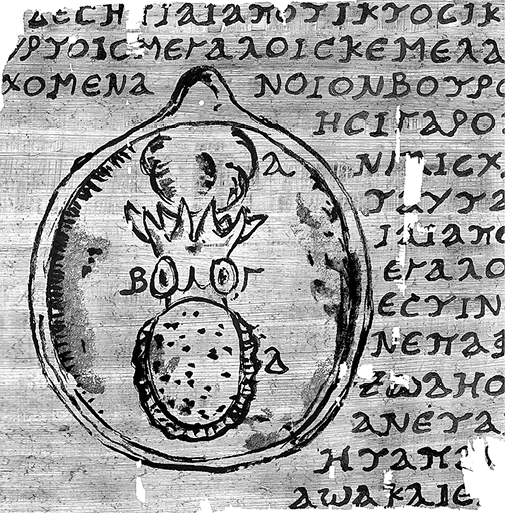

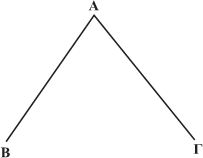

Сначала, когда самка только отнерестилась, развитие протекает внутри похожего на градину яйца. Потом из “градины” вырастает молодая каракатица, прикрепленная к яйцу головой, как птицы прикреплены к яйцу брюхом. До сих пор не удалось наблюдать ничего, говорящего о точной природе этого прикрепления, похожего на пуповинное: только то, что по мере роста каракатицы белая часть яйца становится все меньше и, наконец, исчезает, как исчезает и желток в птичьем яйце. Глаза каракатицы, как и глаза других животных, появляются очень большими, чтобы было с чего начать развитие. На диаграмме А представляет собой яйцо, В и Г – глаза, а Δ – саму молодую каракатицу. Беременеют каракатицы весной, откладывают яйца примерно через пятнадцать дней. Когда яйца отложены, еще через пятнадцать дней из них развивается нечто похожее на гроздь винограда: когда “виноградины” лопаются, из них выходят молодые каракатицы.

“Гроздь” яиц каракатицы

Пока мы лежали в дрейфе, мимо проплыла парочка спаривающихся каракатиц. Аристотель указывал: “Мягкотелые, как-то: осьминоги, сепии и кальмары сближаются друг с другом одинаковым образом – они соединяются ртами, сплетая щупальца со щупальцами”. Однако он не упоминал, что оба партнера не обязательно должны быть при этом живы. Со страстью некрофила самец тащил мимо очень бледную и явно неживую самку. Самки после откладывания икры погибают, а самцы вцепляются во что угодно, снабженное щупальцами, независимо от того, шевелится оно или нет. Вывалившись из сети, каракатицы краснели, брызгали чернилами и шипели, как очень злые котята. Мы повернули назад. Крачки вились над следом на воде.

Зародыш каракатицы. По “Истории животных” (кн. V)

53

Что такое жизнь? Эрвин Шредингер ответил так: жизнь – это система, работающая на отрицательной энтропии. Герберт Спенсер определял жизнь как “определенную, связную разнородность, в которой сохраненное движение претерпевает параллельные

изменения”. Жак Леб думал, что живые организмы – это химические машины “из коллоидного материала, отличительной особенностью которого выступает способность к самостоятельному развитию, сохранению и самовоспроизведению”. Герман Меллер считал, что любая сущность, обладающая способностью к размножению, изменчивости и передаче наследственной информации, является живой. Какой учебник по биологии вы ни открыли бы, критерием живого предстает довольно произвольный список свойств: обмен веществ, питание, размножение и т. д. Большинство биологов избегает ответа на вопрос, что такое жизнь.

Аристотель самостоятельно поставил тот же вопрос, что и Шредингер, – и ответил на него. Начал он с того, что привел обычный перечень признаков: “Способность питать себя, расти и разлагаться”. Однако Аристотель стремился к гораздо более абстрактному описанию того, что отличает живое от неживого. Его обдуманный ответ таков: лишь у живых существ есть душа.

54

Традиционное для греков представление о душе находим у Гомера. Патрокл погибает под Троей, и душа, “члены покинув его”, устремляется в царство Аида. Возможно, поэтому греческое слово “бабочка”, psychē, имеет еще одно значение: “душа”. Душа после смерти оставляет тело, как бабочка выбирается из куколки.

Платон в “Федоне” развивает эти взгляды. У него душа уже не являлась лишь тем, что теряется после смерти, она определяла и управляла всеми нуждами и стремлениями тел живых. Теперь же умирал Сократ, его душа покидала тело, в которое ранее была заключена, и отправлялась в Аид. Однако в то время как душу Патрокла ожидало прозябание в загробном мире, душу Сократа могла ожидать перспектива постоянного перерождения – по крайней мере, Платон это оптимистично предполагал. В “Государстве” душа выглядит еще сложнее: она стала вместилищем добродетели. Платон пишет, что зло уродует душу так же, как тело морского божества Главка (вероятно, списанного с одного из видов краба-паука) отягощают наросты: “Трудно разглядеть его древнюю природу, потому что прежние части его тела либо переломаны, либо стерлись, либо изуродованы волнами, а вдобавок еще он оброс раковинами, водорослями и камешками, так что гораздо больше походит на чудовище, чем на то, чем он был по своей природе”.

В ранних работах Аристотеля читаем примерно о том же. Когда на Сицилии погиб его друг Евдем, Аристотель посвятил ему сочинение, в котором изобразил возвращение души домой. А в “Протрептике” Аристотель сравнивает отношения души и тела с обычаем этрусков связывать пленников лицом к лицу с трупами (причем душа в зловещем па-де-де была живым партнером). Один ученый сказал об этом фрагменте: “Мы определенно имеем дело с болезненным умом, хотя и сильным и живым”.

Позднее Аристотель сочинил целую книгу “О душе”. Лишенная платоновского морализма, она написана решительно научным тоном:

Признавая познание делом прекрасным и достойным, но ставя одно знание выше другого либо по степени совершенства, либо потому, что оно знание о более возвышенном и удивительном, было бы правильно по той и другой причине отвести исследованию о душе одно из первых мест. Думается, что познание души много способствует познанию всякой истины, особенно же познанию природы. Ведь душа есть как бы начало живых существ.

Очень странный, даже подозрительный, вывод. У слова “душа” множество значений, и ни одно не имеет отношения к современной науке. Возможно, это слово вообще не следует переводить, но и транслитерация не особенно помогает. Английское слово psyche означает психическое состояние, сознание. Само собой, Аристотель касается темы психических состояний, но относит их к сфере физиологии: до картезианства еще далеко. Конечно, “О душе” – не трактат по психологии, а рассуждение о структурах оперативного управления, которые позволяют живым существам делать то, что они делают.

Аристотель, особенно не сомневаясь, утверждает: во-первых, все живые существа – растения, животные, люди – имеют душу, а во-вторых, когда умирает живое существо, его душа перестает существовать. Возможно, эти положения были распространены среди греческих интеллектуалов IV в. до н. э. Платон явно был солидарен с первым, но второе, скорее всего, оспаривал бы. Но что, собственно, есть душа? Аристотель начал с изучения взглядов предшественников.

Все согласны с тем, писал Аристотель, что души так или иначе связаны с движением: с возможностью живых существ дышать, расти, ползать, плавать, ходить и летать. Хорошее определение души должно объяснить, почему. Аристотель рассматривает популярную идею, что душа материальна. Обычными кандидатами в составные части души были начала – вода, воздух, огонь, – и только земля среди них отсутствовала. Аристотель отвергает все эти варианты, вполне разумно считая, что ни одно начало не может само по себе заставить животных двигаться. Он рассматривает ту идею Демокрита, что движение обусловлено постоянным перемещением шаровидных атомов, составляющих душу конкретного существа. Это, как говорил Аристотель, не более осмысленно, чем план Дедала по оживлению деревянной статуи Афродиты путем вливания в нее ртути. Начала – это не сама жизнь, а ее субстрат, то, чем она оперирует.

Аристотель рассматривал и более экстравагантные объяснения. Одно, предложенное неким пифагорейцем-отступником, предполагало, что душа – на самом деле гармония. Аристотель интерпретировал это как определенное соотношение начал. Эта идея также кажется ему чрезмерно упрощенной, но он все же признает за ней некоторую ценность. Она имела точки соприкосновения с его собственной теорией в том смысле, что опиралась не на описание свойств материи как таковой, а скорее на то, как материя упорядочена. Ведь Аристотель, дойдя до изложения собственной теории, утверждает, что душа живого существа – это его форма, eidos, в его собственном теле.

Когда Аристотель говорил о “форме” или “формальной природе”, он чаще всего имел в виду информацию, которая требуется, чтобы из материи воссоздать существо определенного типа. Эта интерпретация основана не только на аналогиях (оттиск в воске, буквы и слоги), но и на том факте, что форма продолжает существовать и тогда, когда она невидима. Формы каким-то образом присутствуют в семени животных, они отвечают за развитие эмбрионов, а также за облик взрослых особей и работу их организма. Душа животного – в его форме, но лишь в определенных обстоятельствах:

Итак, если нужно обозначить то, что обще всякой душе, то это следующее: душа есть первая энтелехия естественного тела, обладающего органами.

Ключевое слово здесь – энтелехия (entelekheia): “осуществленность”, “актуальность”. Это термин самого Аристотеля – характерная черта его учения о душе. Он часто противопоставляет его “потенциальности”, “возможности” (dynamis). Это противопоставление уходит корнями в физику Аристотеля. Всякое изменение, по Аристотелю, – это актуализация потенциального. Таким образом, если Аристотель называет душу осуществленностью, он подчеркивает тот факт, что это существовало лишь потенциально, что энтелехия возникла из чего-либо еще. Если совместить это с утверждением, что душа живого существа – это “форма в его теле”, становится понятно: “формы” неоплодотворенного семени – это нереализованный потенциал, и эти формы, реализующие себя через рост и развитие эмбриона во взрослый организм, становятся душой.

Объяснение все еще раздражающе абстрактно. Но Аристотель довольно много рассуждает о свойствах душ, а это, в свою очередь, демонстрирует, на что он намекал. Некоторые свойства применимы к тому, что делают души всех существ, другие – более специфичны и относятся только к людям. Четыре особенно показательны. Во-первых, по Аристотелю, душа не состоит из материи. Это не только проистекает из его несогласия с материализмом Демокрита, но и следует из его определения души как “формы в теле”. Во-вторых, душа ассоциируется с наличием органов, из чего следует, что душа является функциональным свойством живых существ. В-третьих, душа ответственна за все изменения в живом существе. Аристотель имел в виду, что она управляет процессами в теле: ростом, гомеостазом, старением, передвижением в пространстве, ощущениями, эмоциями, даже мышлением. И наконец, душа отвечает за цели существа, в конечном счете – за выживание и размножение.

Использование Аристотелем слова “энтелехия” для описания души говорит о том, как это было важно для него: это слово частично происходит от telos – завершение, конечная цель. Концепция энтелехии пронизывает всю его метафизическую систему. Душа, говорит он, – это “усия”, “сущность, выраженная в определении (logos)”. Аристотель имеет в виду, что душа живого существа – это, по сути, сумма его функциональных признаков и свойств. Если бы глаз был отдельным организмом, его душой было бы зрение. Философа настолько захватывала та идея, что функциональные признаки существ или органов, а не то, из чего эти существа сделаны, определяют суть этих объектов, что он даже говорил: если глаз не может видеть, то, скорее всего, это и не глаз вовсе. Этот глаз только называют так, а на самом деле он является глазом в той же степени, что и глаза, которые моряки рисовали на носу корабля. Аристотель настаивал: труп человеком уже не является, так как у него нет души. С этой точки зрения самец каракатицы, совокупляясь с трупом самки, не просто теряет зря время, но и совершает серьезную философскую ошибку.

55

Таким образом, души несут тяжкое бремя. Они охватывают не менее трех из четырех причин Аристотеля (формальную, действующую и целевую), оставляя для той субстанции, из которой все сложено, лишь материальную причину. Однако, несмотря на всю свою важность, души оставались тайной. В конце концов, что может управлять материальным наполнением живого существа, содержать его причины и оставаться при этом нематериальным?

Столкнувшись с такими взыскательными требованиями, исследователи часто заключали, что когда Аристотель говорит о душе, он ссылается на некую духовную силу. Спиритуалистические интерпретации могут быть различными и брать свое начало в философии сознания или в биологии. Но результат один: напускание тумана.

В версии философии сознания Аристотель являлся приверженцем картезианского дуализма разума и тела, который верил в независимость психических состояний от материи. По мнению Гилберта Райла, Аристотель, говоря о душе, ссылался на “дух в машине”. Среди суждений Аристотеля об “активном” интеллекте можно найти фрагменты, склоняющие читателя к такой интерпретации, однако они же служат источником отчаяния для исследователей: они очень противоречивы и плохо согласуются со всем, что Аристотель писал об отношениях души и психики.

Во-первых, Аристотель отрицает то, что души являются действующими силами. Это становится особенно ясно, когда он пишет об эмоциях. Аристотель указывал, что эмоция, которую мы можем приписать душе (радость, отчаяние), наглядно выражается в физиологическом ответе организма (смех, слезы). Затем он развивает мысль и настаивает на том, что наша склонность видеть в этих физиологических реакциях следствие состояния души неверно – эти проявления и есть душа:

Сказать, что душа гневается, – это то же, что сказать – душа ткет или строит дом. Ведь лучше, пожалуй, не говорить, что душа сочувствует, или учится, или размышляет, а говорить, что человек делает это душою, сочувствует, учится или размышляет…Размышление, любовь или отвращение – это состояния не ума, а того существа, которое им обладает, поскольку оно им обладает. Вот почему, когда это существо повреждается, оно и не помнит и не любит: ведь память и любовь относились не к уму, а к связи [души и тела], которая исчезла.

Аристотель пытается искоренить гомункула: он атакует мнение, что где-то внутри нас обитает маленький бестелесный человечек – наше Я, – который думает наши мысли, ненавидит нашей ненавистью, любит нашей любовью и каким-то образом управляет нашими телесными функциями. У Аристотеля не было декартовской проблемы объяснения того, как именно нематериальная душа движет телом.

Говоря о биологической спиритуалистической интерпретации, Аристотель выступает как виталист. Быть виталистом – значит считать, что в живых существах присутствует некое свойство, которое нельзя найти или выделить в неодушевленных предметах. Это значит отрицать, что живые существа – очень сложные машины. Это значит верить в автономию жизни. В XVIII–XIX вв. бушевала битва (особенно сильно – в Германии) между двумя лагерями биологов и философов – тех, кто думал об организмах как о машинах, и тех, кто был с ними не согласен. Последние были под непреложным впечатлением от того, что в свое время занимало Аристотеля: следование живых существ определенной цели. Телеология была поводом заполнить вакуум внушительными (и пустыми) фразами вроде nisus formatus, Bildungsreib, Lebenskraft, vis vitalis, vis essentialis и т. д. Последним уважаемым ученым, который гордо нес знамя витализма, был Ганс Дриш (1867–1941). В юности великолепный экспериментатор, он стал одним из отцов Entwicklungsmechanik – экспериментальной эмбриологии. В зрелом же возрасте он сделался убежденным виталистом, настаивая, что никакая машина даже в принципе не смогла бы создать живое существо. “Однако это может означать, что живая машина просто гораздо сложнее, чем Дриш может себе представить”, – саркастически заметил Эдвард Конклин в 1914 г. Сейчас Дриша помнят, если вообще помнят, как пример того, насколько опасно оставлять лабораторию ради воздушных замков философии. В неудачной попытке преклонения перед Аристотелем Дриш называл жизненную силу энтелехией.

Сторонники дуализма разума и тела, наверное, еще встречаются в закоулках факультетов философии, но биологи-виталисты определенно вымерли. Целенаправленность объяснена естественным отбором (который говорит нам, почему организмы имеют цели и какие это цели), биохимией (которая говорит нам, как именно живые существа достигают своих целей), а также генетикой (которая разъясняет, где именно эти цели хранятся и как дети наследуют их). Целевая, действующая и формальная причины Аристотеля (все, что он причислял к функциям души) поглощены ветвями пышно разросшегося древа биологии. Не поддался ли кантовскому отчаянию Аристотель, не знавший о бесшовной иерархии объяснения, как в современной биологии, и не заткнул ли он понятием “душа” логическую брешь между неживой материей и живыми существами? Если так, то он виталист. Или он называл “душой” процессы развития и функционирования живых существ; процессы, которые, как он считал, можно было объяснить с точки зрения науки того времени? Если так, то он материалист – хотя и своеобразный.

Иногда говорят, что современные биологи – материалисты, поскольку их объяснения “грубых” свойств материи так или иначе касаются химии и физики. Однако уже не осталось биологов, наивно следующих материализму Демокрита: все они согласны с тем, что уникальные свойства живого определяются организацией материи. Одних лишь начал для образования живого недостаточно. Нужен некий упорядочивающий принцип: информация. Если уж вводить новый термин, то мы на самом деле “просвещенные материалисты”.

Эта точка зрения совпадала с мнением Аристотеля. Именно поэтому он определяет psychē как актуализацию eidos. И это лишь начало. Душа позднее появляется в книге по биологии развития и наследственности “О возникновении животных”, в книге “О движении животных”, в труде по функциональной анатомии “О частях животных” и, главное, в трудах, посвященных физиологии: “О долгой и краткой жизни”, “О юности и старости, о жизни и смерти и о дыхании”. В общем, идея души пронизывает биологию Аристотеля. Если разобрать его суждения о внутреннем мире, то становится ясно: Аристотель детально рассмотрел множество иерархических уровней биологической организации живого, то, как животные выделяют материю из окружающей среды, трансформируют ее, распределяют преобразованную материю по телу, используют ее для роста, самоподдержания (гомеостаза) и воспроизводства, как они вопринимают мир и отзываются на него, – и пришел к выводу, что форма, структура и организация всего этого и есть душа.

В результате получаем концепцию, которая нам и чужда и поразительно знакома. Она кажется чуждой, когда мы понимаем, что обсуждали душу – это слово в религии и философии чаще всего используется для обозначения сущностей, которые касаются физического мира лишь косвенно, если вообще касаются. Однако она поразительно знакома и понятна, если забыть слово “душа” и уделить внимание сути того, в чем пытался разобраться Аристотель: движущего принципа жизни.

56

Аристотель разделяет душу на функциональные части. Все живые существа имеют растительную душу, отвечающую за питание (trophē) и все, что с ним связано, а чувствующей душой, которая контролирует ощущения, аппетит и передвижение, обладают лишь животные и человек (Стагирит думал, что растения не способны ни ощущать окружающую среду, ни реагировать на нее). Наконец, у людей есть и размышляющая душа. Эти три вида души – “подсистемы”, компоненты целого.

Первой в ходе развития животного появляется растительная душа. Ее возможности очень широки: она распоряжается получением, превращениями и распределением питательных веществ и, таким образом, отвечает за рост и поддержание организма, она разрушает его старением и увековечивает его форму путем размножения. Она скрепляет тело и не дает ему рассыпаться. Если говорить более кратко, когда Аристотель говорит о растительной душе существа, он рассуждает о структуре метаболизма и контроле над ним.

Термин “метаболизм” происходит от греческого metabolē – буквально “превращение”. Это очень “аристотелевское” слово. Метаболизм – система процессов, с помощью которых организм получает материю из окружающей среды, преобразует ее в требуемые вещества и распределяет получившееся. Это открытая химическая система – что и имел в виду Шредингер, говоря, что организм питается отрицательной энтропией. Аристотель также рассматривал живые существа как термодинамически открытые системы:

Превращение и рост также происходят благодаря душе. Ведь ощущение есть, по-видимому, некоего рода превращение, а то, что не имеет души, не ощущает. Так же обстоит дело с ростом и упадком. Ведь не разрушается и не растет естественным образом то, что не питается, а не питается то, что не причастно жизни.

Аристотель часто сравнивал порождение животного с артефактами: топорами, статуями, ложами и домами. Но вместе с этим он говорил, что животное совсем не похоже на дом. Когда животное “собирает” себя, оно не просто лепит один кусок плоти к другому, как кирпичи, пока организм не станет завершенным. Динамика “живой” материи гораздо сложнее – пока она растет, надо еще и поддерживать целостность организма. В профессиональном языке биологов существует понятие обмена веществ, и рост происходит за счет поглощения материи в большем объеме, чем это необходимо для такого обмена. Эта идея в физиологии Аристотеля центральная, а кроме того, она служит начальной точкой для любой из современных теорий роста и развития.

Казалось бы, вера в способность живых созданий преобразовывать пищу в свои однородные части не похожа на ошеломляющее откровение, однако для Аристотеля она была чем-то новым. Он говорил, что предшественники высказали две точки зрения на то, как растут части тела животных. Некоторые предполагали, что живые существа производят больше x (костей, плоти или чего-либо еще), просто поедая x. Это можно назвать аддитивной моделью питания. Другие изощреннее: они считали, что для производства x требуется потреблять противоположность x. Эту теорию “антиматерии” тяжело понять, и описание ее Аристотелем ничуть не способствует ее пониманию: “вода есть пища для огня”, хотя она в себе и содержит – пускай в странной форме – идею преобразования. Аристотель соглашался с тем, что теория “антиматерии” несет в себе зерно истины. Более того, ему явно требовалась гораздо более общая теория изменений.

Если выразить эти теории в химической записи, сразу становится очевиден прогресс Аристотеля по сравнению с предшественниками. Если “аддитивную” теорию можно представить как х → x, а теорию “антиматерии” – как анти-x → x, то общая теория Аристотеля выглядит так: x → y. Или, по его словам, материя одного типа, x, “исчезает”, а другого, y, “появляется”. Но все сложнее: Аристотель утверждал, что части тела животных появляются после серии последовательных и параллельных преобразований: x → y → z и т. д. или x → y + x → z и т. д. Таким образом, он считал, что метаболические преобразования упорядочены в виде цепи или даже сети. Вокруг этой простой, но плодотворной идеи Аристотель построил свою систему.

Животные с кровью пережевывают пищу зубами, пищеварительная система измельчает ее, потом она попадает в брыжейку, печень и селезенку, где преобразуется в более подходящую для переваривания питательную массу и транспортируется дальше, через сосуды к сердцу, где преобразуется снова. Продукт последнего преобразования – кровь как ключевой промежуточный продукт, из которого образуются все однородные части животного. Кровь распределяется по телу через сосудистую систему и уже на местах становится плотью, костями, жиром, семенем и т. д. Аристотель также объясняет, как именно однородные части животного образуются друг из друга или как друг с другом соотносятся. Плоть, по его мнению, образуется в первую очередь из самой чистой питательной массы, оставляя прочее для производства других составляющих живого; все, что не используется, выделяется наружу. Аристотель нигде исчерпывающе не объясняет свою модель, но, изучив его тексты, можно составить схему, которая похожа на современную систему метаболических путей. Она иллюстрирует происхождение всех однородных частей, жидкостей и отходов, которые он описывал. Она и является полным представлением Аристотеля о внутреннем хозяйстве тела.

57

Каждая теория, описывающая обмен веществ, содержит несколько характерных элементов: то, что материя течет через организмы, трансформируется в новые однородные части организма и распределяется между однородными частями по экономическим законам. Однако любая такая теория должна иметь химическую подоплеку. У Аристотеля есть собственное представление о химии, хотя и не слишком проработанное.

Все начинается с четырех начал. Пища и то, что из нее образуется – однородные части, – представляют собой комбинации начал. Здесь Аристотель упоминает Эмпедокла, который приводит формулы. Так, формула кости следующая: З2В2Во0О4, где З – земля, В – вода, Во – воздух и О – огонь. Аристотель, напротив, очень осторожно говорил о структуре однородных частей. Они состоят большей частью из земли и воды: твердые части животных (кости, ногти, копыта, рога и т. д.) содержат в значительной степени землю и немного воды, а мягкие части – жир, семя, менструальная жидкость – состоят из большого количества воды и совсем небольшого – земли. Мышцы же находятся между этими крайними точками. Аристотель предполагал, что такая классификация – шаг в сторону определения каждой однородной части. И это похоже на правду, так как строение части определяет ее функциональные особенности.

Это интуитивно понятно. Но стоит зайти чуть дальше, и возникают затруднения. Аристотель распекал Эмпедокла даже за ту шальную мысль, что однородные части – лишь нагромождения начал. Они ими не являются, возражал Аристотель, а представляют собой составные части, новые типы материи. Но как формируются новые типы? Современная химия для описания состава материи пользуется молекулярной теорией. Именно истинность этой теории позволяет ей быть столь полезной, так как допускает множество трансформаций – реакций – и бесчисленное множество типов молекул с различными физическими свойствами. Но Аристотель отверг атомизм Демокрита, и его сложные типы материи состоят из непрерывного вещества вплоть до мельчайших частей.

А как типы непрерывной материи могут производить новые типы вещества путем комбинирования? Аристотель не упоминает ни модель, ни метафору, которая помогла бы объяснить этот процесс. Я также не могу придумать объяснение. Аристотель утверждал, что когда начала образуют смесь (mixis), они превращаются в нечто совершенно новое, при этом сами начала продолжают свое существование, по крайней мере “потенциально”. По сути, они и должны существовать: химия Аристотеля зависит от восстановления количества потраченных веществ путем трансформации. Корень проблемы ясен. Аристотель, отказавшись от атомизма, отказался и от любой теории, допускающей химическое превращение молекул. Он отказался от возможности представлять начала в виде “строительных блоков”, из которых может состоять новая материя и которые сохраняют свою идентичность и таким образом доступны для извлечения из вещества путем новой трансформации и повторного использования живыми существами.

Теплота превращает пищу в однородные части, но Аристотель затруднялся определить природу теплоты. Он признавал, что слова “горячо” и “холодно” можно использовать в разных смыслах, что определенно истина. Печально, что он использовал этот термин так непоследовательно. Аристотель считал, что у всех существ имеется внутренний источник “жизненного тепла” (но не у эмбрионов, получающих тепло от матери), и именно поэтому на ощупь они теплые. Этот особенный огонь, мало похожий на обыкновенный, нужно поддерживать питанием. “Огонь, – говорил он, – всегда появляется и течет как река” – и, как любой огонь, его следует кормить. Внутренний огонь движет “варением”, процессом, близким к “жарке” или “кипячению”, в ходе которого внутреннее тепло и влага частично удаляются из пищевой смеси, оставляя в итоге то или иное количество вместе с нетронутым землистым веществом. Варение весьма грубый процесс, но Аристотель утверждал, что многократное и осторожное приложение тепла к сырой пище, крови и другим переработанным смесям может привести к образованию материи любых типов, из которой сложены живые существа.

Не забыл ли я, описывая метаболизм и его химическую модель по Аристотелю, упомянуть душу? Нет, не забыл: все это время я о ней и рассуждал. Метаболическая сеть и есть растительная душа или ее часть. Куда именно организм направляет питательные вещества, сколько и каких однородных частей он соорудит из пищи, когда и где, его рост, развитие, воспроизведение и смерть: все это зависит от организации обмена веществ и, как говорил Аристотель, от растительной души. Но это не все, что можно приписать растительной душе:

Некоторые полагают, что вообще в природе огня заключена причина питания и роста, ибо кажется, что из всех тел или элементов только один огонь есть нечто питающееся и растущее. Поэтому можно было бы предположить, что и у растений, и у животных огонь вызывает питание и рост. На самом же деле огонь есть некоторым образом сопутствующая причина, во всяком случае не непосредственная, скорее душа есть такая причина. Ибо возрастание огня идет до бесконечности, пока имеется горючее вещество, между тем для всех естественных образований есть предел и соотношение (logos) величины и роста. А это зависит от души, а не от огня, скорее от выраженной в определении сущности (logos), чем от материи.

Можно представить сидящего перед очагом Аристотеля (как Гераклит), то, как он глядел на огонь, вороша угли, и думал о яростном внутреннем пламени, которое поддерживает жизнь и позволяет мыслям свободно течь и охватывать весь мир. “Огонь всегда появляется и течет как река” – насколько же это верно! Но огонь не может бушевать вечно, иначе он поглотит себя. Если требуется поддерживать хрупкое пламя существования, то такой огонь нужно поддерживать, раздувать и по необходимости гасить – регулировать. И это тоже работа души.

58

Аристотель утверждал, что черепахи имеют панцири, шипят и совокупляются. У них большие легкие, маленькая селезенка, простой желудок и есть моче- вой пузырь. У самцов черепах семенники внутри, и семявыводящие протоки сходятся около полового члена.

Так что хотя бы одного самца черепахи Аристотель препарировал. По крайней мере одна черепаха попала под нож живьем, так как еще он упоминал, что если вырезать черепахе сердце и вернуть панцирь на место, она продолжает шевелить ногами. У Аристотеля не было животных-компаньонов: были лишь подопытные.

Он занимался вивисекцией с энтузиазмом, который уже не в моде. “После того, как его вскрыли разрезом, прошедшим вдоль всего тела, он продолжает дышать еще долгое время”. Насекомые также, по всей видимости, способны оставаться в живых удивительно долго после того, как их разрезали пополам. Все это довольно жестоко, но полученные данные были тщательно проанализированы, потому что когда Аристотель проводил вивисекцию, он делал это не просто так: он искал вместилище души.

Так где располагается душа? Ответ Аристотеля: везде и нигде. Все-таки душа живого существа – не физический объект, а сумма его функциональных признаков. Однако эта прописная истина не отменяет возможности, что некий орган особенно важен своей регуляторной функцией. У животных с кровью – позвоночных – таким органом, по мнению Аристотеля, является сердце.

Выбор может показаться странным: почему не мозг? На этот вопрос легко ответить: первичная обязанность души – питание, а мозг, очевидно, не способен его обеспечить. А чем же сердце способствует питанию? Всем, утверждал Аристотель. Питательные вещества переносятся с кровью, и сердечно-сосудистая система обязана участвовать в питании, но Аристотель отводил ей центральное место в своей физиологии питания. Он предполагал, что именно в сердце происходит “варение”, более того, он считал, что процесс “кипения” – это то, что постоянно приводит сердце в движение. Сердце для него – главная точка, в которой происходит “варение”, потому что там же горит “внутренний огонь”. Мы считаем сердце насосом, Аристотель же предполагал, что сердце – это химический реактор. Он называл сердце “акрополем тела” и говорил, что оно повелевает телом.

Khelōnē Аристотеля – европейская сухопутная черепаха (Testudo sp.)

Продольный разрез

Конечно, не у всех животных есть кровь. Но, по крайней мере, некоторые бескровные животные имеют что-то похожее на кровь и сердце. Именно поэтому Аристотель считает (и неверно) mytis аналогом сердца. Тем не менее, Аристотель не распространяет (и верно) свою кардиоцентрическую модель на души всех животных. Увидев, что некоторые насекомые, будучи “рассеченными на части”, продолжают двигаться, он заключил, что “в каждой рассеченной части имеются все части души”. Все части души? Это выглядит преувеличением, хотя, например, способность самца богомола продолжать спаривание даже после того, как самка отгрызла ему голову, может навести на иные мысли. Аристотель, возможно, думал о многоножках и кивсяках, так как наличием нескольких “растительных” частей они напоминают смешение многих существ. Вивисекция привела Аристотеля к выводу, что в ряду растений, насекомых, рептилий и млекопитающих централизованность души возрастает. Он считал, что централизованные души “лучше” распределенных. Именно в рамках этого исследования Аристотель подверг вивисекции черепаху. Я не повторял его опыт, однако некий склонный к эмпирическому наблюдению философ это сделал. Он утверждал, что воспроизвел результат Аристотеля, хотя и не следовал его протоколу: перед извлечением у черепахи сердца он из сострадания ее обезглавил.

59

Когда Эсхил гостил на Сицилии, орел принял его лысую голову за камень и сбросил черепаху, убив драматурга на месте. Скорее всего, черепаха тоже не пережила контакт с головой Эсхила, поскольку единственным достоверным обстоятельством является то, что орлы действительно могут поднять черепаху в воздух и уронить, чтобы расколоть панцирь. Ни драматург, ни черепаха здесь, в общем, не имеют значения. Первый невольно выступил наковальней, вторая – будущей пищей. Интересно другое: как орел догадался сделать то, что сделал.

Нейрофизиолог, набрасывая контуры работающих в этой ситуации механизмов, описал бы причинно-следственную цепочку, которая начиналась бы с цели (гомеостаз), для достижения которой требуется “пищевая мотивация” (голод), восприятие (лысины Эсхила и черепахи), некоторый расчет (когда и где достать черепаху, куда ее отнести и как бросить) и воспроизведение программы движений, чтобы воплотить эти вычисления в жизнь. Он сказал бы, что физиология некоторых из этих процессов ясна, других – непонятна, и в целом неизвестно, как все это вместе работает. Он напомнил бы, что мы до сих пор бьемся над достоверной математической моделью извивающегося в чашке Петри червя, а до моделирования охотящегося орла очень далеко.

Аристотель также пытался механистически подойти к проблеме описания движений животных. Он рисовал схемы работы органов чувств – как они передают информацию, как информация увязывается с задачами животного и как трансформируется в механическое движение конечностей. Два философа даже дали этой системе очень наукообразное название: централизованные входящие и исходящие движения (Centralized Incoming Outgoing Motions, CIOM). Сам Аристотель называет это чувствующей душой. Как ее ни назови, ее физиологическая подоплека неверна, зато структура легка для понимания.

Очевидно, что для восприятия необходима передача информации об окружающем мире из мира вовнутрь животного. Как говорил Аристотель, восприятие – это перенос формы без переноса материи. Этот процесс начинается со зрения, обоняния, вкуса, слуха, осязания и соответствующих органов. Аристотель предполагал, что при восприятии происходят количественные изменения в органах чувств. Это предполагает, что ощущаемый объект должен соприкасаться с ощущающим его органом.

Понять, как работают зависимые от контакта изменения при осязании, вкусе, слухе и, возможно, обонянии достаточно просто. Со зрением все сложнее. Платон и Эмпедокл полагали, что в глазах находится огонь и лучи света от огня движутся на объект в поле зрения. Аристотель на это язвительно замечал, что если так, то мы видели бы и в темноте. Хотелось бы думать, что аристотелевский вариант теории зрения – это просто перевернутый эмпедокловский: лучи света исходят из какого-то источника и попадают в глаза, где под воздействием этих лучей происходят какие-то изменения. Но это теория Ньютона, а не Аристотеля.

Аристотель предполагал, что некоторые среды – вода или воздух – могут становиться то прозрачными, то непрозрачными. Когда такая среда подвергается воздействию огня или солнца, она делается прозрачной. Свет, таким образом, является не лучами, волнами или частицами, а неким качеством, актуализацией потенциального. Когда мы смотрим на предмет сквозь прозрачную среду, его форма и цвета запускают определенное движение в этой среде, и именно они достигают наших глазных яблок, где и вызывают изменения.

Каждый орган чувств воспринимает определенный тип изменений в окружающем мире. Эта специфичность определена соотношением начал в его однородных частях. Чтобы ощутить цвет и форму, глазным яблокам необходимо быть прозрачными, и поэтому они из воды, а чтобы ощутить прикосновение, плоть должна быть из чего-нибудь твердого, и поэтому она из землистого материала. Представление Аристотеля о том, что происходит в глазном яблоке, когда мы видим некий предмет, достаточно туманно. Возможно, он считал, что глаз подвергается физической трансформации. Он определенно предполагал, что контакт с органами чувств запускает цепь физических изменений, последствия которых достигают тела.

Конечная точка этой цепи – центральное чувствилище, месторасположение самого восприятия. Следуя традиции, Платон считал, что таким местом является мозг, и в этом случае оказался прав. Аристотель же предполагал, что чувствилище находится в сердце. Его главный аргумент следующий: должен существовать один определяющий принцип всех функций души. Чтобы теория работала, Аристотелю, естественно, была нужна физическая связь между сердцем и периферическими органами чувств. Можно было бы предположить, что за этой связью он обратится к нервам, но они были ему неизвестны (он использовал термин nervus, но при этом имел в виду сухожилия; лишь в следующем веке Герофил идентифицировал нервы). Таким образом, Аристотель возложил бремя передачи сенсорной информации на сеть кровеносных сосудов, а также на различные “каналы”. Большая часть “каналов” не совпадает ни с одной структурой, известной современной анатомии, но одним из них, если использовать современное название, вероятно, выступает зрительный нерв. Утверждения Аристотеля основаны на том факте, что если этот нерв разрушен ударом в голову, за этим всегда следует слепота, будто затушили лампаду. Не совсем понятно, что именно он считал носителем информации – кровь, сосуды (“каналы”) или что-либо еще. В любом случае необходимо непрерывное физическое соединение между периферическими органами чувств и центральным чувствилищем.

Местом осуществления наиболее важных функций чувствующей души является сердце. Здесь сырые ощущения преобразуются в мысленные представления, а те с добавлением желаний становятся действиями. Аристотель считал, что функцией чувствующей души является поддержание благополучия животного, чтобы быть уверенным, среди прочего, что хозяин души накормлен сам и не стал обедом для кого-либо другого. Таким образом, животные ощущают мир в координатах удовольствия и боли, так как этого требует задача самосохранения. Орел ощущает черепаху как объект наслаждения, а черепаха орла – как объект, причиняющий боль. Причем ощущение может быть (в зависимости от внутреннего состояния животного) и приятным, и болезненным: если орел объелся мясом черепах, он может погнушаться еще одной.

Психическое представление какого-либо объекта Аристотель называет воображением (phantasia). Он приводит пример: ““Я хочу пить”, – говорит мне желание. “Это питье”, – сообщают мне чувственное восприятие, воображение, или ум, и я тут же пью”. Аристотель не механистически объясняет воображение и другие формы высшей нервной деятельности, однако признает затруднение. После объяснения природы обоняния он выдвигает предположение: “А не вернее ли, что не всякое тело способно испытывать что-то от запаха или звука, а то, что испытывает воздействие, есть нечто неопределенное и неустойчивое, например воздух: ведь воздух, становясь пахучим, как бы испытывает какое-то воздействие. Что же другое значит обонять, как не испытывать что-то? Но обонять – значит ощущать, а воздух, испытывая воздействие, тотчас же становится ощущаемым”. Да, правда.

Возможно, воображение и желание – вещи таинственные. Но Аристотель, объясняя, как они влияют на поведение, обращается к физиологии. Воображению и желанию сопутствуют нагревание и охлаждение сердца. Изменение температуры инициирует движение, которое передается конечностям:

Движение [живого существа] можно уподобить движению механических игрушек (ta automata), которое обусловлено маленькими перемещениями предварительно освобожденных и соударяющихся нитей… Органы живых существ также содержат в себе подобные элементы, например, сухожилия и кости: последние можно уподобить деревянным колышкам и гвоздикам, а первые подобны нитям; их расслабление и освобождение обеспечивает движение. Правда, движение игрушек и детских повозок неизменно… У животного же одна и та же часть обладает способностью становиться то больше, то меньше, нужным образом трансформируясь (ta simata metaballein); так как части его тела попеременно то расширяются от тепла, то сжимаются от холода.

Аристотель отмечает, что движения кукол-марионеток не совсем похожи на движения животных, так как последние предполагают качественные изменения, такие как расширение или сжатие, вроде тех, что происходят в сердце. Это привело его еще к одной анатомической задаче. Аристотелю требовалось перевести качественные изменения сердца в механические и распространить эти механические импульсы на конечности, причем сделать это не только без нервов, но и без мышц.

Не то чтобы греки не знали о мышцах. Изваяния атлетов, богов и героев демонстрировали мускулы во всей красе. У Гиппократа, однако, мы находим myes – “мышей” – и довольно расплывчатые объяснения, какую функцию выполняют мышцы. Аристотель вообще избегал этого термина и говорил о sarx – “плоти”, – которая, как он предполагал, в значительной мере имела сенсорную функцию. В его понимании эффекторами движения были сухожилия и некая symphyton pneuma.

В разных местах названная “врожденным духом”, “горячим дыханием”, “духом” или ΣΡ, пневма является одним из самых загадочных и при этом важнейших веществ в химии Аристотеля. Это нечто вроде горячего воздуха. Но теплота пневмы – особенная, она не похожа на тепло обычного огня. Эта субстанция подобна божественному первоначалу эфиру (aithēr), из которого сделаны звезды. Проще говоря, она придает веществам природного происхождения их особые свойства: оливковое масло имеет блестящую поверхность, плавает на поверхности воды и не замерзает благодаря высокому содержанию пневмы.

Пневма также служит инструментом души. Нагретая или охлажденная сердцем, она расширяется или сжимается и так перемещает ближайшие к сердцу жилы. Эти механические движения, в свою очередь, распространяются по всем остальным частям тела. Как именно они это делают, Аристотелю не ясно, так как он знает, что система сухожилий прерывиста, в отличие от костей и кровеносных сосудов. Это еще одна проблема соединения, сходная с передачей информации от органов чувств к сердцу. Несмотря на эти проблемы, система работает – он видел, что малые изменения в движениях сердца могут быть усилены, чтобы заставить двигаться все животное целиком. Это и было для Аристотеля мотивацией, чтобы склониться к причинности automaton. Приводя другой пример, он также сравнивает то, как животные движутся, с тем, как слабый поворот руля приводит к заметному изменению курса корабля.

Геркулес Фарнезский. Копия статуи Лисиппа, 330 г. до н. э.

В конце трактата “О движениях животных” Аристотель сводит анализ движения животных к простой геометрической схеме:

Ведь конечности приводятся в движение из начала (archē) одновременно так, что одна неподвижна, а другая движется… Следовательно, потенциальное единое А актуально становится двумя, не точкой, но уже по необходимости некой величиной. Г может быть приведено в движение одновременно с В, а значит, оба начала в А должны двигать, сами двигаясь.

Это достаточно многословный способ объяснить, что движения запускаются и осуществляются периферическими органами (B и Г), но любое движение всегда происходит при участии А (истока, сердца, вместилища души). Это суть модели CIOM. Все, что мы прежде делали – добавляли детали. Аристотель допускал, что животные могут совершать действия без phantasma (непроизвольные движения, например, биение сердца), что существуют phantasmata (образы), которые запускают действия без какого-либо ощущения (сны, галлюцинации), и что человек имеет целый отдельный уровень сознания, nous – ум, который управляет его действиями. Наш орел, однако – гораздо более простое существо. Паря над холмами Сицилии, он замечает блеск лысины Эсхила, строит ее образ (ошибочный) и, сообразно “волчьему” аппетиту, запускает пневму, ослабляет суставы и жилы, разжимает когти и отпускает черепаху, спускается, чтобы подобрать ее, и удовлетворяет свои потребности.

60

Аристотель, говоря, что сердце имеет “высшую власть” над телом, не просто имел в виду, что оно помещается в центре сети обмена веществ и органов чувств. Он имел в виду в буквальном смысле власть. Он сравнивал строение животного с хорошо управляемым полисом. Душа – центральное организующее звено – запускает все процессы, а остальное происходит само собой.

Это очевидно относительно функций чувствующей души, но справедливо и для души растительной. Жизнь казалась Аристотелю явлением крайне хрупким. Его тревожила возможность того, что внутренний огонь сердца станет бушевать бесконтрольно, поглотит все топливо и вызовет кризис обмена веществ. Таким образом, он считал, что у каждого животного должны быть различные устройства для контроля над состоянием огня. Самые важные из этих механизмов используют воздух.

Огонь, говорил Аристотель, можно контролировать, изменяя поток воздуха вокруг себя. Именно так воздух из легких регулирует огонь в сердце. Вот как это происходит: 1) легкие расширяются и, как кузнечные меха, всасывают прохладный воздух; 2) прохладный воздух течет к сердцу и ослабляет внутренний огонь; 3) сердце сжимается; 4) легкие сжимаются; 5) нагретый сердцем воздух покидает легкие; 6) сердце нагревается; 7) сердце расширяется; 8) легкие расширяются; 9) цикл начинается заново.

Это очень изобретательно. Конечно, механизм целиком неверен. И он, по мысли Аристотеля, есть лишь у млекопитающих, птиц и рептилий. Другие животные, по его словам, должно быть, охлаждают свой внутренний огонь иначе. Пчелы, майские жуки, осы и цикады дышат через кожу. Рыбы вовсе не дышат. Они не могут глотать воздух и умирают на суше. Рыбы охлаждают себя водой, забираемой через жабры. А многие мелкие членистые животные (насекомые и т. д.) и “мягкораковинные” (лангусты, крабы и и т. д.) не особенно нуждаются в охлаждении – их внутренний огонь неинтенсивен.

Когда Аристотель объясняет, как регулируется внутренний огонь, он разбирает устройство растительной души. Это еще один характерный пример его телеологии. Он утверждает, что душа ответственна за формальную, действующую и целевую причины, и показывает, как именно все три действуют. Стагирит обозначает задачу для тела и демонстрирует, как она достигается. Многие исследователи, с трудом пытавшиеся передать, что имел в виду Аристотель под душой, описывали ее как кибернетическую систему. Это анахронизм, но он верно передает суть.

В 1840 г. Клод Бернар показал, что млекопитающие регулируют температуру тела путем изменения кровообращения, ориентируясь на сигналы от нервной системы. Фраза Бернара “Постоянство внутренней среды – залог свободной и независимой жизни” вдохновила Уолтера Кэннона на популяризацию в 1932 г. термина “гомеостаз”. В 40-х гг. Норберт Винер определил понятие “гомеостаз” как “продукт работы регуляторных систем, которые содержат петли отрицательной обратной связи”. Винер, предложивший термин “кибернетика” для науки о подобных саморегулирующихся системах, утверждал, что они решили проблему телеологии: как торпеды могут иметь поведение, ориентированное на результат. Если машины могут иметь ориентированное на результат поведение, то на это способны и животные. Пали последние оплоты витализма. “Многие признаки организменных систем, которые часто считают мистическими или виталистскими, можно выделить из концепции системы либо из свойств скорее конкретных, чем общих, уравнений системы”, – говорил в 1968 г. Людвиг фон Берталанфи.

Аристотелева душа определенно имеет множество свойств системы. Она – набор взаимодействующих единиц (органов), которые формируют целое (тело). Она имеет модульное строение (растительная, чувствующая и размышляющая души), модули имеют специализацию и выстроены иерархически. В некоторых случаях (у человека) она централизована, в некоторых (у многоножек) – распределена. У души есть цель: регулировать жизненные функции.

Но является ли душа кибернетической системой? Если аналогия сколько-нибудь верна, она может пролить свет на ход мыслей Аристотеля в самом вещественном примере – когда он описывал терморегуляторный цикл легких и сердца. Аристотель считал, что объяснил, как именно бьется сердце, а легкие качают воздух. Или нет? Из сказанного им не так-то просто выделить ответ. Однако если принять аристотелевскую физику, химию и анатомию и построить блок-схему, структура механизма проясняется. Модель Стагирита жизнеспособна, хотя и не так, как он предполагал. Он думал, что объясняет работу осциллятора, который заставляет легкие ритмично расширяться и сжиматься, но на самом деле он описывал термостат. Он разработал схему, как сделать “кипячение” в сердце постоянным.

Это незаурядное достижение, поскольку система Аристотеля содержит сущность любого гомеостатического устройства – петлю отрицательной обратной связи. Это истинно кибернетическая модель. Обычно изобретение или, по крайней мере, применение системы с обратной связью приписывают александрийскому ученому Ктезибию (ок. 250 г. до н. э.), который встроил ее в схему водяных часов. Возможно, следует приписать это достижение Аристотелю, на два века ранее увидевшему необходимость такой системы для описания функций живого и набросавшему, как она могла бы работать, хоть набросок и получился причудливым.

Кибернетика – это Аристотель нашего времени. Она и общая теория систем фон Берталанфи стали, в свою очередь, предшественниками современной системной биологии, по сути, науки XXI в., изучающей сети, которые описывают потоки материи и информации, из частей которых формируются живые существа. Специалист по системной биологии Бернард Палссон высказывается так: “Компоненты появляются и пропадают, и ключевым признаком живых систем является то, как компоненты соединяются друг с другом. Взаимосвязи клеток с клеточными компонентами определяют суть жизненного процесса”. Уберите упоминание клеточного строения: чистый Аристотель.

Наша цель не в том, чтобы представить Аристотеля чрезвычайно современным. Мы стремимся понять его ответы на главные вопросы биологии. Что определяет нацеленность живого на результат? Это души, под которыми он имел в виду механизмы контроля, достаточно сложные, чтобы демонстрировать целеустремленное поведение. Что не дает живым существам распасться? Души – под которыми Аристотель подразумевал функциональную взаимосвязь между однородными частями. Как изучать живых существ? Редуцировать до составных частей. Но после мы все-таки должны собрать их воедино, потому что лишь так сможем понять, как они устроены.

Назад: Глава 8 “Птичьи ветра”

Дальше: Глава 10 Пена