Книга: Лагуна. Как Аристотель придумал науку

Назад: Глава 10 Пена

Дальше: Глава 12 Как приготовить устрицу

Глава 11

Овечья долина

69

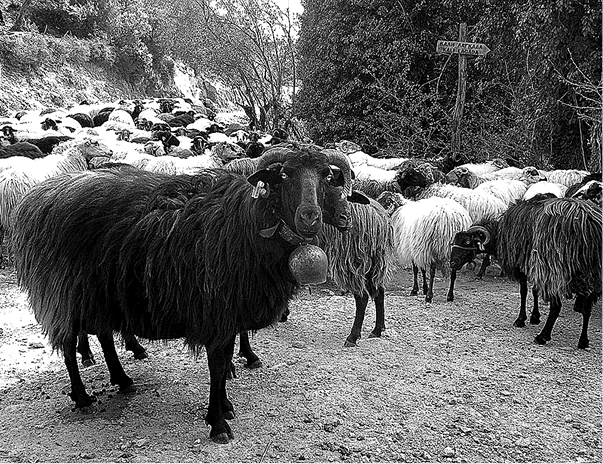

Потами (по-гречески – просто “река”) бежит с потухшего вулкана Ордимнос в аллювиальную долину на северо-западном берегу Лагуны. Как-то весенним днем я спускался вдоль реки от деревни Анемотия. Людей по дороге я не встретил. Холмы почти необитаемы, однако не заброшены: то и дело дорогу мне преграждали мелкие псы, которые, натягивая цепи, выскакивали из будок, чтобы облаять меня. Мне стало интересно, что они делают одни в глуши, и позднее я узнал, что их обязанность – регулировать движение овец, бродящих среди оливковых рощ. И точно: зайдя за угол, я наткнулся на стадо, по всей видимости, оставленное без присмотра. Овцы на Лесбосе поджарые и смышленые. В оливковых рощах они объедают ветви, которые срезают для них крестьяне, а в сухой внутренней части острова питаются ароматными побегами фриганы, которая растет на бедной вулканической почве. На их шеях бронзовые колокольчики, и в тишине холмов можно услышать мягкие переливы задолго до того, как появятся сами овцы.

Аристотель, много говоривший об овцеводстве, рассказывает, что лишь одна овца в стаде – валух, кастрированный баран – носит колокольчик и обучена вести стадо и отзываться на кличку. Сейчас на Лесбосе колокольчики разного размера и тембра есть почти у всех овец, и когда приближаешься к ним и животные нервно отскакивают, по стаду пробегает перезвон. Один баран (очевидно, вожак) встал на моем пути и уставился немигающими желтыми глазами. Хотя мне было любопытно, есть ли у него яички (чтобы узнать наверняка, нужно было заглянуть под свалявшийся мех), поза животного заставила усомниться, что барана обрадует мой интерес. В Коринфе я встретил горного пастуха, бывалого и немногословного, и он подтвердил данные Аристотеля. В возрасте трех месяцев выбирается ягненок-самец, крупный, послушный и красивый. В возрасте полугода его кастрируют, дают имя и воспитывают его вожаком, готовым командовать “отрядом” из двадцати пяти овец. Пастух также поведал, что иногда зрелая овца-самка, следуя инстинкту или характеру, может захватить власть в стаде, и как только это происходит, она перестает ягниться. Еще он рассказал, что однажды баран-вожак спас его от смертельной опасности, однако не уточнил, какой именно.

Касаясь биогеографии овец, Аристотель пишет: у баранов на берегах Понта, то есть Черного моря, нет рогов, а в Ливии живут овцы с длинными рогами (и у самцов, и у самок). У босфорских овец жесткая шерсть. На Наксосе у овец очень крупный желчный пузырь, а на Эвбее желчного пузыря у них нет вовсе. Плоскохвостые овцы переносят холода лучше, чем длиннохвостые, а короткошерстные лучше, чем длинношерстные, но сильнее всего страдают от холода те, у которых курчавая шерсть. Есть и необычные одомашненные виды:

В Сирии овцы имеют хвосты шириной в локоть, козы – уши длиной в локоть и ладонь, у некоторых уши сходятся внизу у земли, а быки, как верблюды, имеют гривы на плечах.

Само по себе не очень важное замечание – лишь крупица знания о естественной истории. Однако возникает вопрос: что думал Аристотель об этих короткохвостых овцах, длинноухих козах и гривастом крупном рогатом скоте? Были ли они для него разновидностями греческих овец, коз и коров? Этот вопрос не кажется жизненно важным, однако ответ на него обнаруживает представление о порядке и постоянстве жизни:

Готтентоты утверждают, что овцы с крупными хвостами происходят с Мыса, а те, у которых хвосты тоньше, – из мест, удаленных от моря. Капитан Дэвис в 1598 г. в Столовой бухте нашел крупный рогатый скот с горбом на спине и овец с большими хвостами.

Долина р. Потами, о. Лесбос, июнь 2011 г.

Они располагают похожими данными: жирнохвостые овцы и горбатый крупный рогатый скот, обитающие в экзотических местах и очень отличающиеся от знакомых жвачных. Однако большее значение имеет интерпретация данных. Второй фрагмент – из записных книжек Дарвина о трансмутации видов. Они датируются 1837 или 1838 г., когда он только что открыл эволюцию.

70

Первая глава “Происхождения видов” могла быть посвящена красотам бразильского тропического леса, в котором 23-летний Дарвин блуждал в религиозном экстазе. Или – Кенту, где за умиротворенностью скрывается жестокая борьба за жизнь и свет. Или – Галапагосским островам, источнику теории эволюции. Дарвин мог бы даже просто сделать краткий обзор своих опубликованных несколькими годами ранее четырех томов об усоногих раках и рассказать, какое отношение циприсовидная личинка имеет к креветкам и крабам. Он мог рассказать о странных видах с микроскопическими самцами (“мешочками для сперматозоидов”) и гигантскими хоботообразными пенисами. В конце концов, существование всех этих организмов и есть проблема. Это то, что Дарвин пытается объяснить. Можно ожидать, что он, привлекая внимание читателей, покажет в первой главе книги, как интересны и прекрасны все эти существа.

Дарвин заявляет, что все породы голубей происходят от сизого голубя (Columba livia). Долгий искусственный отбор разделил и видоизменил их. Это происходит и в природе. Познай голубя, пойми голубя, и остальное приложится. Тезис Дарвина настолько тривиален, что ни один биолог не может смотреть на голубя, овцу, козу или золотую рыбку, не видя в их перьях, ногах или плавниках путь эволюционной истории: грандиозной, гротескной, той и другой сразу. Рассказ о происхождении жирнохвостой овца или гривастой коровы начинается тысячи лет назад в ближневосточных пустынях и в долине Инда, касается гор Малой Азии, прибрежных холмов Леванта, Восточно-Африканской рифтовой долины, Столовой бухты и (поскольку эволюция никогда не останавливается) продолжается сейчас.

Но это не совсем дарвиновский случай. Лишь в последние десятилетия молекулярным генетикам и археологам удалось связать извилистые генеалогии обитателей скотного двора с отправными точками в дикой природе. Довод Дарвина глубже. Он хотел показать, что все виды изменяемы и что некоторые изменения наследуются. Природа порождает наследственную изменчивость:

Разнообразие пород поистине изумительно. Сравните английского почтового голубя с короткоклювым турманом и обратите внимание на удивительное различие их клювов, которое влечет за собой соответствующие различия в форме черепов. Почтовый голубь, в особенности самец, тоже отличается необычным развитием мясистых наростов на голове; и это сопровождается сильно удлиненными веками, очень большими наружными отверстиями ноздрей и широким разрезом рта. Короткоклювый турман имеет клюв, напоминающий своим очертанием клюв вьюрка, а обыкновенный турман… [и т. д.]

Дарвин хотел понять механизм наследственности. Наследственная изменчивость, в соответствии с его концепцией, служила “топливом” для эволюционного “двигателя”, и было нужно знать ее закономерности и пределы, в которых она может проявляться. Он десятилетиями бился над этой проблемой. Осторожные замечания о трансмутации в записных книжках превратились в уверенные заявления на страницах “Происхождения видов”, которое, в свою очередь, породило в 1868 г. другой трактат, “Изменение животных и растений в домашнем состоянии”, затянутый и нерешительный. Это научная неудача Дарвина, притом главная. И все же он был прав, предполагая у каждого вида богатый репертуар проявлений наследственной изменчивости. Важный урок последарвиновской биологии состоит в том, что многообразие признаков проявляется на всех уровнях организации. Фенотипическое разнообразие отчасти обусловлено генами, отчасти – условиями окружающей среды. Многое есть продукт действия обоих этих факторов в таких сочетаниях, которые мы едва ли можем распутать.

Дарвину удалось кое-что из этого понять. Но Аристотелю? Многие исследователи считают, что нет. Аристотель, утверждают они, верил: задача ученого состоит в перечислении “сущностных” признаков животного. Значения таких признаков не варьируют от особи к особи, а меняются лишь в результате несчастных случаев (перенесший ампутацию человек все еще человек, пусть и не двуногий). В поисках сути каждой формы Аристотель игнорировал индивидуальную изменчивость и рассматривал ее вне компетенции науки. Сколь ни разнился облик Сократа и Каллия – или двух овец, – для Аристотеля они были “по форме” одним и тем же.

Это неверно. Да, Аристотель желает установить типичные, функциональные – “сущностные” – признаки родов. Однако он также стремится понять бессмысленное разнообразие, которое привносит загадку даже в самые малые из них, те роды, которые можно назвать atoma eidē – “неделимые сущности”. У Аристотеля нет термина для такого рода изменчивости, поэтому я назову ее здесь неформальной изменчивостью (по аналогии с современным биологическим термином “внутривидовая изменчивость”). Аристотель пишет, что в Иллирии и Пеонии свиньи однокопытные, как лошади, в отличие от двукопытного большинства свиней. Звучит как выдумка, однако Дарвин упоминает, что такие свиньи есть в Англии. Аристотель и Дарвин ясно дают понять, что говорят не о двух родах или видах свиней, а скорее о вариантах домашней свиньи.

Таким образом, все земные овцы, свиньи, лошади и крупный рогатый скот – лишь проявления определенных форм. У каждого домашнего животного, говорит Аристотель, есть эквивалент в дикой природе. Следует ли отнести их к различным родам? Нет, это было бы неестественным. То же и с людьми. Аристотель знает, что у эфиопов черная кожа и курчавые волосы, однако считает само собой разумеющимся, что у эфиопов и греков одна неделимая сущность.

Дарвин утверждает, что изменчивость, наблюдаемая у домашних животных, главным образом наследуема. Аристотель, напротив, объясняет неформальную изменчивость в основном прямым воздействием среды. Где-то климат жаркий, а где-то – холодный. Климат также может быть влажным или сухим, и этим обусловлен различный облик животных. В глубинах моря настолько холодно, что у морских ежей, обитающих там, – длинные шипы. Климат Африки сухой, а черноморского побережья – влажный, и поэтому у эфиопов кудрявые волосы, а у скифов и фракийцев – гладкие. Жаркий климат Египта приводит к тому, что холодные по своей природе животные (змеи, ящерицы, а также черепахи Красного моря) вырастают очень крупными. С другой стороны, недостаток пищи связан с тем, что египетские собаки, лисы и зайцы невелики. Пчелы “окрашены равномернее”, чем шершни и осы, потому что у них сравнительно однообразное питание. Подобная неформальная изменчивость лишена функционального значения. Это лишь физические свойства тканей, сформированные по прихоти природы.

Озадачивает вот что: Аристотель упорно связывает географическую изменчивость с влиянием окружающей среды. Неужели он не понимал, что признаки домашних животных наследуемы? Предположим, Аристотель лишь читал о сирийских жирнохвостых овцах и балканских однокопытных свиньях, но сам их не видел. Но ведь он мог узнать у любого крестьянина, что длинношерстные и кудрявые овцы – это породы? Аристотель сообщает, что в некоторых районах живут овцы черные, а в других – белые и что это может быть связано с водой. Это абсурд. В Греции стада овец подобны шашечной доске, и любому пастуху (как, например, коринфскому горцу, которого я повстречал) известно, что окрас наследуется. Да и нельзя сказать, что в IV в. до н. э. в Греции не были известны принципы отбора: Платон в “Государстве” рассуждает о том, как вывести наилучшую породу овчарки. Конечно, учитывая, что это работа Платона, в данном случае это было лишь введением к вопросу, который действительно интересовал автора, а именно – как “вывести” лучшего человека. И пусть Аристотелю удалось проигнорировать евгенические фантазии Платона, у Аристотеля был по крайней мере еще один коллега (и ближайший друг), чье понимание причин внутривидовой изменчивости было достаточно тонким и чьи данные были гораздо лучше.

Probaton Аристотеля – сирийская жирнохвостая овца (Ovo aries)

71

Если наука Аристотеля – это фейерверк, то работы Теофраста подобны свету свечей. Его теории не настолько смелы и кажутся заимствованными у Аристотеля. Рассказывая о растениях, Теофраст ни разу не упоминает своего друга, однако тот всегда незримо присутствует в его работах. И все же Теофраста нельзя недооценивать. Различие темпераментов проявляется и в методе. Теофраст осторожнее, он опирается на эмпирические данные охотнее, чем на теорию. В его работах меньше метафизической шелухи. И это не только потому, что “Метафизика” Теофраста фрагментарна, а одноименная работа Аристотеля дошла до нашего времени целиком. Когда Теофраст рассматривает альтернативные толкования и приводит аргументы, не возникает ощущения, будто автор подтасовывает данные (это постоянно чувствуешь при чтении Аристотеля). Теофраст похож на современного ученого.

Фракийская пшеница, пишет Теофраст, прорастает поздно и созревает за три месяца. А в других местах пшеница прорастает рано и созревает за два месяца. Почему? Одно из очевидных объяснений: особенности фракийских воздуха, воды или почвы. Он анализирует воздействие почвы, воды и ветров на рост растений. На Лесбосе, у Пирры, течет река, вода в которой настолько питательна, что убивает растения, а кожа людей, которые в ней купаются, оказывается покрыта какими-то чешуйками. (Он, должно быть, имеет в виду богатые минералами горячие источники Лисвори к западу от Лагуны.) Теофраст утверждает, что признаки животных также подвержены влиянию окружающей среды, однако в меньшей степени, чем растения, поскольку они не настолько тесно связаны с почвой.

Это отсылка к египетским животным Аристотеля. На самом деле модель весьма близка Аристотелю. Однако дальше Теофраст пишет, что если выращивать фракийскую пшеницу в других местах, она прорастает поздно, а если выращивать рано прорастающую пшеницу во Фракии, она прорастает рано. У каждой разновидности пшеницы, заключает он, “особенная природа”. Теофраст, по-видимому, полагает, что различия между разновидностями пшеницы постоянны, что они наследуемы. Но и окружающая среда, и наследуемые качества могут влиять на развитие растения. “С другой стороны, трудно найти для всякого рода сущностей разумные основания, которые связывали бы их с целевой причиной во всех случаях, для животных, растений и любого пузырька пены, – если только это не случится через перестановки и изменения в других вещах, которые и производят формы и всевозможное разнообразие явлений в воздухе и на земле”. Или, пользуясь терминологией Фрэнсиса Гальтона, это вопрос и врожденных качеств, и влияния среды.

По крайней мере здесь Теофраст подошел ближе Аристотеля к объяснению. Да, ученик был садовником, но его наставник смотрел на сад лишь через забор. Однако ученые дополняют друг друга. Теории Теофраста неосновательны. Как наследуется изменчивость? В отличие от Аристотеля, этого он не объясняет.

72

Хотя Аристотель связывал наличие кудрявых или прямых волос с влиянием климата, он, конечно, знал, что дети наследуют по меньшей мере некоторые признаки родителей. У него самого было двое детей: сын и дочь. Из всех научных проблем, которых он касался, наследование “внутривидовой” (неформальной) изменчивости – одна из самых сложных. Ее проявления трудноуловимы: чтобы точно описать, насколько дети похожи на родителей, необходимо обладать пониманием вероятности. А чтобы точно описать внутренности каракатицы, этого не требуется. И наблюдение само по себе не может решить генетическую проблему: необходимы сложные эксперименты, включающие разведение и исследование большого количества особей на протяжении жизни многих поколений. Дарвин, который проводил именно такие эксперименты и даже пробовал обсчитывать их результаты, ничуть не продвинулся вперед.

Данные Аристотеля о наследственной изменчивости поразительно скудны. Да, он упоминает несколько случаев наследственной изменчивости, но это лишь слухи, и он упускает многое из того, что мог бы увидеть. Аристотель, в отличие от Дарвина, игнорирует домашних животных. Конечно, он ничего и никого не скрещивает (хотя у него есть несколько занятных фрагментов о гибридах). Аристотель посвящает целые страницы вариациям окраски глаз и волос человека, но не упоминает, что они могут передаваться по наследству. Его занимает тератология – карликовость, гермафродитизм, сросшиеся близнецы, аномальные гениталии, наличие лишних конечностей, – и Аристотель указывает, что подобные пороки развития часто, но не всегда, передаются потомству. Это, конечно, правда, но дает нам немного. В целом понимание Аристотелем изменчивости лишь немногим глубже, чем размышления любого новоиспеченного отца:

Некоторые дети похожи на своих родителей, а другие – нет. Некоторые похожи на отцов, другие – на матерей, причем некоторые всеми частями тела, а другие – отдельными признаками; кто-то напоминает родителей, кто-то предков своих родителей, а кто-то случайного человека. Мальчики могут быть больше похожи на отца, а девочки – на мать. Некоторые дети не похожи на родственников, но хотя бы имеют облик человеческого существа. А вот часть детей формой больше похожа не на человека, а на монстра.

До законов Менделя очень далеко.

Но насколько неубедительными ни были бы эти данные, они предлагают Аристотелю ряд явлений для объяснения. Почему ребенок: 1) иногда похож на родителей; 2) иногда похож на своих родственников; 3) иногда не похож ни на кого из родных, а просто имеет человеческий облик; 4) иногда совсем не выглядит как человек. А также: 5) почему мальчики обычно, но не всегда, похожи на отцов, а девочки – на матерей; 6) почему черты ребенка могут быть похожи на черты родителей или их предков. Естественно, у Аристотеля есть теория на этот счет, и, естественно, он должен сначала опровергнуть чужую.

Аристотель редко указывает оппонентов, однако время от времени мы узнаем, кто они, поскольку располагаем текстом, содержащим аргумент, который вызвал его недовольство. Трактат V в. до н. э. “О семени” содержит краткий разбор теории изменчивости, с которой Аристотель, очевидно, знаком. Он относится к “Корпусу Гиппократа”, однако его автор определенно не сам Гиппократ. Эта теория особенно интересна, так как она возрождается в XIX в. Аристотель успешно сокрушает ее и так убивает двух зайцев, отстоящих друг от друга более чем на 2 тыс. лет. Один из этих “зайцев” – Дарвин.

Модель “Гиппократа” проста. Семя отца возникает в частях его тела: руках, сердце и всех остальных органах и тканях, порождающих жидкости, которые транспортируются по сосудам к пенису, где они размешиваются, нагреваются и выбрасываются наружу. Нечто подобное происходит и в организме матери. Семя обоих родителей смешивается в утробе, и возникает эмбрион с признаками отца и матери (соразмерно их вкладу). Это лишь на первый взгляд убедительная модель. Прямая физическая связь между частями тела и семенем служит удобным объяснением того, как признаки родителей передаются через семя потомству. Демокрит, по всей видимости, перенял некую версию этой теории, но, скорее всего, в качестве единиц транспортации он принимал не жидкости, а частицы. В 1868 г. Дарвин высказал ту же мысль с некоторыми уточнениями и назвал ее пангенезисом.

Аристотель серьезно относился к пангенезису. “Гиппократ” привел несколько аргументов в пользу этой теории. Аристотель повторяет их и даже дополняет – но лишь затем, чтобы опровергнуть. На целой дюжине страниц он предлагает 15 контраргументов. В одном случае возникает главный вопрос генетики XIX в.: наследуются ли приобретенные признаки?

“Гиппократ” высказывает мнение: если какая-либо часть тела родителя искалечена, то семя, которое исходит из этой части, будет слабым и ребенок таким же образом окажется искалеченным. Аристотель понимает, что если так, то появлялись бы “дети, напоминающие родителей не только по врожденным признакам, но и по приобретенным”. Аристотель даже рассказывает о человеке из Халкедона с клеймом на руке и его ребенке, у которого имелась тусклая версия той же отметки. Дарвин выдвинул свою версию пангенезиса именно потому, что полагал, будто приобретенные признаки могут иметь значение для эволюции. Аристотель, однако, эту теорию не принимает: “А что от увечных рождаются увечные, причина этому та же, почему дети похожи на родителей. От увечных рождаются и неувечные, как и не похожие на родителей дети”. Пангенезис также подразумевает, что если подрезать какую-либо часть растения, его потомство будет вырастать уже подрезанным в том же месте, но это не так. Увечья, согласно этой теории, должны наследоваться, однако они не наследуются: соотношение между телами родителей и генетическим содержанием их семени, таким образом, должно быть гораздо менее определенным.

73

Собственная модель наследственности Аристотеля – настоящий триумф теоретической биологии. Это, вероятно, одна из наиболее зрелых его теорий. Здесь Аристотель наиболее ясно и подробно описывает роль матери в размножении. Никогда прежде влияние обоих родителей на формирование эмбриона не признавалось почти равнозначным. Аристотель говорит здесь не об активных формах и пассивном материале, а скорее о соревнующихся силах.

В стандартном аристотелевском описании эмбриогенеза форма животного передается зародышу посредством движений в семени. Это его единицы наследственности, носители информации. Аристотель довольно неопределенно высказывается о том, как месячные выделения несут информацию, но они должны участвовать в этом – в конце концов, они дают эмбриону жизнь по меньшей мере растительного рода. Далее Аристотель начинает искать объяснение явлениям наследственности. Он высказывает мнение, что семя и месячные выделения охвачены движениями, в которых закодированы индивидуальные признаки обоих родителей. Результат – система двойного наследования: набор отцовских движений, в которых закодирована форма, – благодаря которым эмбрион вырастает в воробья, а не в журавля (или в человека, а не в лошадь); и набор движений, предоставленных обоими родителями, в которых закодированы их неформальные признаки, – благодаря которым эмбрион вырастает во взрослую особь, напоминающую одного из родителей больше, чем другого. Относительная сила этих неформальных движений определяет, на кого будет похож ребенок (если вообще будет похож). Идея конфликта в ходе эмбрионального развития здесь, возможно, от Демокрита или “Гиппократа”, однако модель Аристотеля проработана лучше их моделей: она предполагает, что такой конфликт асимметричен. Движения месячных выделений существуют потенциально. Они “деактивированы” и выполняют задачу лишь тогда, когда семя не справляется со своей. Даже теперь Аристотель не вполне признает матерей равноправными участниками полового процесса.

Демонстрируя достоинства своей модели, Аристотель начинает с того очевидного факта, что дети бывают двух полов. Определение пола было одним из главных вопросов, занимавших натурфилософов, и Аристотель охотно берется развенчивать их теории. Анаксагор считал, что семя из правого яичка приносит мальчиков, а из левого – девочек, то есть приписывал все заслуги отцам. Некто Леофан даже предлагал выбирать пол будущего ребенка посредством перевязывания перед сношением одного из яичек. Аристотель считает, что это вздор (хотя бы потому, что не верит, будто яички вообще производят семя). Теория Эмпедокла была традиционно сложна. Аристотель рассказывает, что по Эмпедоклу микроскопические мужские и женские частицы, происходящие от каждого родителя, расщепляются и сливаются в утробе матери. Однако это сложно понять. Дело то ли в том, что Аристотелю не нравится теория (“Эмпедокл… довольно легкомысленно предположил”, “этот способ действия – чистый вымысел”, “странно предполагать, что…”), и он, пожалуй, искажает ее при пересказе. Или в ней изначально не было смысла (Эмпедокл все-таки сочинял стихи)? Аристотель все же выделяет явный недостаток. Кажется, Эмпедокл считал, что пол будущего плода каким-либо образом зависит от температуры в матке, и у Аристотеля есть веское доказательство обратного. Он указывает, что при вскрытии живородящих животных в одной матке нередко находят близнецов мужского и женского пола, так что температура не может определять пол. Аристотель не просто констатирует факт: он празднует победу.

В собственной теории Аристотеля движения в семени “кодируют” принадлежность к мужскому полу, а движения в месячных – к женскому. Так как женские движения возникают лишь в том случае, когда мужские слабы, девочка олицетворяет несостоятельность семени своего отца. Аристотель пытается интегрировать эту модель в свою теорию эмбриогенеза. Семя горячее, месячные выделения холодные, и чтобы эмбрион был правильным образом “приготовлен”, они должны присутствовать в правильном количестве. Получается, относительная теплота движений каким-то образом влияет на их относительную силу. Есть некоторое лукавство в том, как Аристотель переключается от теплоты к движениям, однако смысл модели ясен. Когда семя “покоряет” месячные выделения, получается мальчик; если по какой-либо причине это не удается, то движения, таящиеся в месячных выделениях, раскрываются, и рождается девочка. Таким образом, девочек производят слабые, по меньшей мере холодные, отцы. Это позволяет предположить, что среда влияет на пол потомства, и Аристотель заявляет, что рацион, возраст отца, температура окружения и направление ветра могут влиять на теплоту семени и, таким образом, на пол ребенка. Следуя указаниям Аристотеля, если отец хочет, чтобы на свет появилась девочка, ему следует принять продолжительный холодный душ, а еще как следует постараться: это подействует лучше перевязывания яичка.

Однако конфликт в теле эмбриона – это лишь начало, ведь Аристотель проводит различие между первичным определением пола и последствиями. Он говорит, что конфликт в зародыше определяет непосредственно лишь малую часть последнего, которая влияет на остальное тело и дает все остальные признаки пола. (Причинно-следственная связь напоминает о самодвижущихся вещах.) Это очень похоже на современное разделение между “первичным” и “вторичным” определением пола. В 1944 г. Альфред Жост кастрировал кроликов на стадии плода и заметил, что они все время становились особями женского пола, продемонстрировав, что критическим органом для вторичного определения пола является гонада (она продуцирует гормоны, которые определяют остальные вторичные половые признаки: наружные половые органы, грудь, борода и т. д.). Аристотель отмечает, что кастрированные животные и евнухи феминизируются, и заключает из этого, что что “присутствие некоторых частей тела принципиально для [определения пола], и когда эти важные части удаляются или повреждаются, многие другие части, связанные с ними, изменяются”. Вывод должен был быть почти таким же очевидным для Аристотеля, как и для Жоста: яички критически важны для определения пола. Однако Аристотель скептически относится к яичкам и влюблен в сердце, поэтому он выражает мнение, что именно от сердца эмбриона проистекают все остальные различия.

74

Установив тот факт, что пол ребенка является результатом конфликта между неформальными движениями в семени и месячных выделениях, он заявляет, что остальная неформальная наследуемая изменчивость закодирована таким же образом. Он говорит о носах – в частности, о знаменитом носе Сократа, представлявшем собой противоположность греческому носу. Идеал можно увидеть на “Посейдоне с мыса Артемисион” или любой другой статуе того времени: с высокой переносицей, прямой и достаточно крупный. Нос Сократа был маленьким и вздернутым. (В своем “Пире” Ксенофонт описывает, как Сократ защищает свой вздернутый нос, выпученные глаза, широкий и дряблый рот: они прекрасны, потому что “работают лучше”, чем ваши.) Таким образом, пена, видимая в семени Сократа, олицетворяет бесчисленные мельчайшие движения, в которых закодированы его черты, среди которых вздернутый нос.

Сократ женат на Ксантиппе. Ее месячные выделения также обладают движениями, в которых закодированы ее неформальные признаки. Однако, как и в общем случае, они присутствуют лишь потенциально – то есть они необязательно выражены. Ксантиппа славилась сварливостью, поэтому представим, что у нее нос с горбинкой. Если бы семя Сократа “одолело” месячные выделения Ксантиппы, их сын Менексен являлся бы копией курносого отца. А если это не удалось бы, то проявились бы скрытые движения Ксантиппы и на свет появилась бы дочь с горбатым носом.

Одна из странностей теории наследственности Аристотеля, таким образом, заключается в том, что он полагает, будто большая доля черт (он рассуждает здесь о чертах лица) обусловлена полом. Мальчики, как правило, похожи на своих отцов, а девочки – на матерей. Я не знаю, почему он так считает. В конце концов, у современных детей независимо от пола хорошо различимы черты и отцов, и матерей (а также бабушек и дедушек). Правда, Аристотель признает, что связь может нарушаться. Если семенные движения Сократа в основном победят, а его движения, отвечающие за нос, провалят свою миссию, Менексен получит материнский нос с горбинкой. В таком случае, по словам Аристотеля, нос переходит в противоположную линию.

Носы греков. Слева: герои. Справа: Сократ.

Теории наследственности Аристотеля и “Гиппократа” очень различаются. Аристотель полагал, что наследуемые признаки распределяются дискретно: нос Менексена может быть как у Сократа либо как у Ксантиппы, но у него не может быть носа промежуточной формы. “Гиппократ” же допускает непрерывное распределение: нос Менексена в зависимости от точной доли семени отца и матери может быть либо как у одного из родителей, либо чем-то средним. То есть для Аристотеля наследственные движения стабильны: они очень долго могут оставаться более или менее неизменными. По “Гиппократу” же, в каждом поколении жидкости заново смешиваются.

Это различение характерно и для теорий раннего Нового времени. Аристотель пишет о “корпускулярной” наследственности, а “Гиппократ” – о “слитной”. Однако Аристотель не считает, будто при этом переносятся частицы (это было бы слишком в манере Демокрита), полагая лишь, что ее движения стабильны и дискретны. У этого есть важные следствия.

Аристотель понимает, что хорошая теория наследственности должна объяснять не только то, что дети похожи на родителей, но и то, почему дети иногда похожи на своих дедушек и бабушек и даже на более отдаленных предков. Аристотель убежден, что такие перестановки распространены, однако пример, который он приводит, неправдоподобен. Он говорит, что в Элиде “женщина прелюбодействовала с эфиопом”, но “не ее дочь родилась эфиопкой, а потомство дочери” – хотя отец ребенка был как будто греком. В книге I “О возникновении животных” Аристотель пишет, что теория его оппонента не может это объяснить, и он прав. И, хотя он не возвращается к данному случаю, излагая собственную теорию, его как раз можно объяснить с помощью последней. По меньшей мере, если бы ученый добавил еще один уровень сложности.

Аристотель пишет, что иногда теплота семени и его движения недостаточно сильны, чтобы воспроизвести черты отца, однако и не настолько слабы, чтобы проявились черты матери. В этом случае Менексен унаследует нос деда и передаст его далее – своим сыновьям. Менексен, хотя это менее вероятно, может унаследовать нос и более далекого предка. Поскольку такие нарушения приводят к стойкому наследуемому изменению в движениях отцовского семени, мы можем назвать их мутациями. Аристотель, по-видимому, считает, что многие мутации (возможно, большая их доля) вызывают родовые перестановки. Он предлагает термин для стойкого наследуемого изменения в генетической динамике: lysis, “ухудшение”.

Однако “поломка” отвечающего за нос движения в семени Сократа сама по себе не объясняет, как Менексен может унаследовать нос деда: Аристотель должен объяснить также, где сохраняется эта информация. Поэтому он предполагает, что в движениях семени Сократа “закодирован” не только вздернутый нос, но и нос его отца, деда, прадеда и т. д. на протяжении… скольких поколений? Аристотель этого не говорит. В движениях месячных Ксантиппы подобным образом закодированы носы ее предков женского пола. Однако ни одно из этих движений не выражено; это лишь возможности, ожидающие реактивации в случае неудачи активного отцовского движения. Целые поколения носов, закодированные в наших физиологических жидкостях! От этой мысли захватывает дух.

Если бы Менексен унаследовал нос деда или даже нос матери (с горбинкой), это было бы не так плохо. Ведь результат некоторых мутаций гораздо удивительнее. Ходят слухи, отмечает Аристотель, о монстроподобном ребенке с головой барана или быка либо о теленке с головой мальчика, и считают этих существ гибридами человека и животных. Однако это не гибриды: просто движения в семени и месячных выделений их родителей не справились со своими задачами. Эти примеры – ребенок с головой быка (или обратное) – не только опровергают поверье, но и наносят еще один удар по преформизму Эмпедокла. Он хочет быть уверен, что ни один умник-студент не поднимет руку и не заявит: “У меня есть друг, который знает женщину, кузина которой родила ребенка с головой теленка. Разве это не доказывает, что Эмпедокл прав?”

Нет, не доказывает. Аристотель может объяснить любые уродства, отсылая к движениям в семени и месячных выделениях. Если движение, отвечающее за нос Сократа, очень слабо, то у Менексена может быть нос, лишь отдаленно похожий на человеческий. А в случае полной неудачи ребенок приобретет нос, подобный носу животного. Стоит отбросить все движения в семени, отвечающие за человеческий нос, и все, что остается, это движения, создающие нос животного. Этот взгляд на последствия мутации происходит из его взглядов на эмбриональное развитие. Если у эмбрионов сначала проявляются признаки, общие для всех живых организмов (растительная душа) или всех животных (чувствующая душа), и лишь после – признаки определенного вида, то легко увидеть, как неспособность семени правильно “сварить” месячные выделения может привести к остановке развития на полпути и лишить человеческий плод его человеческих признаков. По Аристотелю, это было бы несовершенно.

Любая теория наследственности, которая стремится объяснить возврат к примитивным формам (или атавизм, возврат к ранним стадиям развития, сходство с предковыми формами, пропущенные поколения: это разные термины для похожих явлений), должна подразумевать, что единицы наследования стабильны – то есть являются частицами в самом широком смысле слова, – и что они могут быть скрыты на протяжении поколений, а потом реактивироваться. Эти две идеи неоднократно возникали в истории. Аристотель объяснял реверсивную мутацию, допуская, что движения могут быть либо активными, либо потенциальными. Пьер Луи де Мопертюи в XVIII в. описал генеалогию конкретного наследуемого признака, допуская, что наследственные начала могут отличаться более или менее “стойким устройством”. Дарвин, который посвятил атавизму главу работы “Изменение животных и растений в домашнем состоянии”, положил в основу своей версии пангенезиса геммулы, которые могут находиться в состоянии покоя. Мендель сделал начала доминантными или рецессивными. Есть и другие примеры.

Современные (с XVIII в.) таксономия, функционализм и эмбриология построены на основах, заложенных Аристотелем, но нет причин думать, что взгляд Аристотеля на логику наследственности веками влиял на науку. Гораздо вероятнее, что природа, как это часто бывает, выделяла тех, кто исследовал ее в том же направлении. (Аристотель в другом контексте говорил о Демокрите: “…и коснулся этого [понимания соотношения природы и души] впервые Демокрит, – не как необходимого для рассмотрения природы, а просто будучи приведен к этому самим делом”.) Конечно, каждая теория по-разному описывает, как сочетаются и передаются единицы наследственности, и верна из них лишь одна. Аристотель неправ. Обозрев, однако, удручающую раннюю историю генетики, мы увидим: до 1865 г., когда Мендель представил “Опыты над растительными гибридами”, у ученых не было теории лучше аристотелевской.

Назад: Глава 10 Пена

Дальше: Глава 12 Как приготовить устрицу