ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Невежество - это демоническая сила,и мы опасаемся, что оно послужитпричиной еще многих, трагедий.Карл Маркс

Я считаю, что хуже ожесточения сердцаесть лишь одно качество - размягчение мозга.Теодор Рузвельт

Пошли мы туда в семь часов целой компанией. Сначала поднялись на лифте Герка с Мурчиком, Соколов-отец и Иван Иванович с дочерью. А нас потом с Валеркой даже и пускать в квартиру не хотели - бабка через щелочку таким противненьким голоском пропела:

- Идите себе с богом, молодые люди, вам тут делать совсем нечего!

Но потом кто-то ей велел дверь открыть, и мы вошли, да так в передней и стояли все скопом - хозяин в комнату не хотел приглашать. Он был большой, неповоротливый, грузный, как медведь, стоял, упершись спиной в дверь, и бурчал, что сами они во всем разберутся, а чужих им не надо. Сначала с ним Лидия Ивановна пробовала говорить, потом Иван Иванович, а он все ни в какую: мой сын, а не ваш, и катитесь вы все горошком. Наконец, Соколов вступился, начал его по партийной линии воспитывать. И Лидия Ивановна тут поддакнула, что, мол, в случае чего, школа это дело так не оставит. Он дурак-дурак, а хитрый все же. Слушал-слушал все это, а потом вдруг так спокойненько, рассудительно заговорил:

- А об чем речь-то, граждане? Ну, стукнул я Герку разок, виноват, сознаю, больше не повторится… Герка, бил я тебя раньше когда?

- Не-а, - сказал Герка.

- Ну вот. Когда маленький он был, верно, шлепнешь иной раз по мягкому месту, а чтобы бить, этого у нас не водится. А тут он про мамашу очень нехорошо сказал, вот я и осерчал. Но и он больше не будет мамашу мою обзывать, и я его пальцем не трону. Верно я говорю, Герка, сынок?

- Не-а! - упрямо потупившись, ответил Герка. - Если она Мурчика будет преследовать, я с ней мириться не могу.

- Вот! - с некоторым даже удовлетворением произнес папаша Пестряков. - Вы тут из школы пришли, из парторганизации, значит, чтобы мою семью укреплять, а на деле что получается? Вы его грубиянить старшим учите, отца не слушаться, бабку не уважать.

- А чем это тебе кот помешал, интересно все же? - спросил Соколов.

- Ах, во-он оно что! - издевательски протянул Пестряков. - Котом, значит, заинтересовалась наша заводская парторганизация? До каких, значит, тонкостей жизни она проникает! Только насчет кота вам прикажете объяснить, товарищ парторг, или же насчет мышей и тараканов тоже?

Соколов начал медленно багроветь.

- Несообразный ты человек, Пестряков! - сказал он с досадой. - Тебе дело говорят, а ты хиханьки да хаханьки. Ты вот что скажи: дашь мальчонке спокойно вздохнуть или так и будете с бабкой его мучить? Мы тут тоже не маленькие все и тебя очень даже отлично поняли. Будет у тебя в доме дальше этот неподобный религиозный дурман или же ты решаешься немедленно его пресечь, как положено коммунисту?

Пестряков опять заговорил рассудительным тоном:

- А при чем же тут я? Мамаша вот приехала, человек она темный, конечно, старый, в бога верует. Что ж, я ее силой перевоспитывать буду? Нельзя насилие над личностью получится.

- Грамотный ты, оказывается. А если мальчишку терзать - это, по-твоему, не насилие над личностью? - сердито сказал Соколов, и видно было, что ему больше всего хочется поскорей уйти отсюда, из этой темной, грязной, дико захламленной передней.

- А кто ж его терзает? - удивился Пестряков. - Сами же вы все и придумали! Гера, сынок, скажи им!

- А что я скажу? - Герка так и стоял, не выпуская корзинку с Мурчиком из рук. - Ты лучше скажи, как насчет Мурчика.

- Мурчик этот ему дороже отца-матери! - откуда-то из-за спины Соколова пропела бабка. - Ох, неспроста это, неспроста, господи!

Пестряков слегка покривился, но промолчал. А Герка вздрогнул и попятился к двери. Заметив это, Пестряков перевалился спиной к двери на лестницу.

- Нет уж, ты дома останься, сынок! - ласково улыбаясь, сказал он. - Хватит гулять-то!

Герка беспомощно оглянулся. Я стоял к нему ближе всех и чувствовал, что он весь дрожит. И кот в корзине хоть и лежал тихо, как мертвый, но тревожился все сильней. Я понимал, что все мы в дурацком каком-то положении: ничего будто не происходит, а мы тут целой толпой ввалились, добиваемся, в общем-то, неизвестно чего, лезем в чужую семейную жизнь, и надо бы вроде поскорей кончать эту бестолковую канитель, извиниться перед хозяином и уйти. А уж я-то вовсе тут с боку припека: не парторг, не учитель, а жильцов в нашем доме сотни три-четыре наберется, и если все начнут вот так, без спросу лазить к соседям, то никому житья не будет.

Все я это понимал. А ноги будто к месту приросли, и не мог я уйти и бросить тут Герку и Мурчика. Доказать ничего нельзя было, а я отчетливо чувствовал: приближается беда. И не знал, как ее избежать. Больше всего мне хотелось взять Герку за руку и увести отсюда, но я понимал, что из этого ничего не выйдет, кроме скандала. Другим тоже, видимо, было не по себе, но даже отойти и посовещаться нельзя было, и мы бессмысленно стояли, сбившись в кучу между какими-то старыми сундуками и обтрепанными картонными футлярами, доверху набитыми грязным бельем, тряпьем, рваной обувью. «Черт те во что превратили квартиру, неряхи!» - брезгливо подумал я и уловил то же брезгливое и недоумевающее выражение в глазах у Соколова.

Соколов сейчас же отвел глаза и, будто рассердившись на себя, громко сказал:

- Ну, Пестряков, раз уж я за это дело взялся, я его и до конца доведу. Ты меня не первый год знаешь, так что не надейся, чтобы я ни с чем ушел. А давай-ка ты напиши мне, а также представителям от школы и от домовой общественности обязательство, что берешься в кратчайший срок покончить с религиозным дурманом у себя в семье и тем самым перестанешь препятствовать коммунистическому воспитанию и счастливому детству своего сына, Пестрякова Германа, ученика седьмого класса…

- Про Мурчика пускай напишет! - прохрипел Герка.

- Умолкни, чертенок! - яростно воззвала бабка из-за угла коридора. - Нет бы о душе думать, а он все о своем нечистике печется! Тьфу, сгинь, сатана!

- Мамаша, вы бы на кухне пока посидели! - с досадой посоветовал Пестряков. - Не встревайте в разговор без надобности.

- Нет, погоди-ка, Пестряков! - почти весело сказал вдруг Соколов. - Дай мамаше высказаться. Ты же нам тут объяснял насчет насилия над личностью, а сам что? И чего это ты, кстати, гостей в передней держишь? Некрасиво ведь получается! В какую комнату нам идти, показывай! И вы, мамаша, с нами зайдите, поговорим.

- Я с безбожниками разговаривать не желаю! - вызывающе заявила бабка.

- Вот те на! - изумился Соколов. - А с ним как же, с сыночком родным?.. Или ты, может, верующий, Пестряков? Выскажись откровенно!

- Да болтает она всякое по старости, слушайте вы ее! - досадливо и растерянно сказал Пестряков. - Давайте сюда, что ли… А вы, мамаша, шли бы, говорю, на кухню. Мешаете вы нам своими высказываниями.

- Нет, почему? Мне лично твоя мамаша очень даже помогла! - возразил Соколов. - Идемте, идемте, мамаша! Безбожников сейчас всюду полным-полно, и не можете вы так построить свою жизнь, чтобы с ними совсем не разговаривать.

Из раскрытых дверей комнаты в переднюю легла широкая полоса света, и тут мы впервые разглядели зловещую Геркину бабку.

Я, признаться, несколько даже опешил. Голос у нее был какой-то въедливый, елейно-скрипучий, как у настоящей старухи-богомолки. А оказалось, что никакая она не старуха - невысокая, но крепкая, поворотливая и очень моложавая. Сыну, надо полагать, было лет сорок, а ей тогда шестьдесят, что ли, - но она вполне сошла бы за его ровесницу, тем более, что Пестряков огрузнел и выглядел старше своих лет. И одета она была не на деревенский лад, как я себе представлял, а по-городскому и очень аккуратно - синее платье с белым воротничком, капроновые чулки, туфли на каблучках. Волосы, темные, с еле приметной проседью, аккуратно подобраны в пучок, на плоском желтоватом лице почти нет морщин. Все на нее уставились, как и я, а она только ехидно усмехалась да нас, в свою очередь, глазами сверлила. А глаза светлые, пронзительные, тошнотворные какие-то.

- Со всякими, конечно, приходится в жизни говорить, это правильно вы заметили, - елейно проскрипела она этим своим некомплектным голосом. - Но это ежели по надобности. А с вами, извините уж, мне разговаривать никакой надобности нет. Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых!

- Ну, тогда минуточку только, - остановил ее Соколов. - Вас как по имени-отчеству?.. Ах, Клавдия Николаевна? Скажите, Клавдия Николаевна, вы всю жизнь вот так к богу привержены были или же только в последнее время увлеклись?

- Исповедоваться я вам не намерена! - надменно заявила она. - А к богу обратиться, между прочим, никогда не поздно: он милосерден, господь-то наш…

- Вот именно! - глухо кашлянув, сказал вдруг Иван Иванович. - Бог милосерден, а христианин должен быть кроток, смиренен и любить ближнего своего. Я это еще в детстве усвоил, на уроках закона божия. А в вас, Клавдия Николаевна, что-то не вижу я ни любви к ближнему, ни кротости и смирения. Впрочем, может, вы не принадлежите к официальной православной церкви, а разделяете взгляды какой-либо секты?

Клавдия Николаевна продолжала елейно и ехидно усмехаться, но улыбка ее будто пригасла, а в глазах мелькнуло что-то - не то страх, не то злоба.

- И опять же не ваше это дело! - отрезала она. - В грехах я богу исповедуюсь, но не безбожникам окаянным.

- Только богу? А не священнику? - задумчиво спросил Иван Иванович. Понятно. А какая секта, это все же секрет? Не знал я, что есть такие верования, которые нельзя исповедовать открыто, на благо ближних…

- Изыди, сатана! - яростно прошипела вдруг Клавдия Николаевна.

Лицо ее так исказилось, что я инстинктивно отшатнулся от нее, слегка толкнув Герку. Мурчик в корзине глухо мяукнул от ужаса, а Герка совсем позеленел и еле держался на ногах.

- Да она сумасшедшая! - с ужасом прошептала Лидия Ивановна.

Мне тоже показалось, что она не в себе. Но кто ее знает, то ли она сумасшедшая, то ли просто характер такой подлый.

Соколов все смотрел на нее, слегка сощурив глаза, с тем брезгливым и опасливым любопытством, с каким посетители Зоопарка разглядывают ядовитых змей или крокодилов. Теперь он вдруг потерял к ней интерес, повернулся на каблуках и отрывисто бросил:

- Ну, хватит. Садись, Пестряков, вон туда, за стол, писать будешь!

Пестряков, потный, грузный, в грязной голубой майке и мятых брюках, послушно и растерянно уселся за стол, локтем подвинул неубранную с обеда хлебницу, сдунул с клеенки крошки и ладонью растер лужицу пролитого супа.

- Свинюшник развели… - виновато пробормотал он. - Ленка! Бумаги дай и чернильницу!.. Ушли они, что ли, пока я спал? - удивился он, видя, что никто не появляется на его зов.»

Они, наверное, и ночью преспокойно спали, хотя не знали, где Герка, подумал я. - Ну народец!»

Герка поставил корзинку на пол, поспешно достал из портфеля тетрадку и авторучку, выдрал из середины тетрадки две странички в клетку, положил на стол перед отцом и тут же отступил к корзинке.

- Ну, говори, чего мне писать-то! - хмуро сказал Пестряков, неуклюже зажав ручку в толстых, негнущихся пальцах.

Соколов четко продиктовал текст обязательства, а после слов о счастливом детстве Пестрякова Германа добавил:

- «А также обязуюсь по мере сил помогать моему сыну Герману в изучении природы, к которой он имеет научный интерес, а именно - оберегать от разных посягательств дрессированного ученого кота, по кличке Мурчик, поскольку сын мой Герман проводит с ним опыты…» Какие опыты, Игорь Николаевич, обозначьте поточнее? - обратился он ко мне.

- «…представляющие серьезную ценность для науки!» - закончил я.

- Все, что ли? - спросил Пестряков.

- Нет. Напиши еще вот что: «И в этом я даю свое твердое и несокрушимое партийное слово».

- Насчет кота - партийное слово? - жалобно и недоверчиво протянул Пестряков. - Вот пойду я в партком, расскажу, что ты вытворяешь. Тебя там по головке за такие штучки не погладят!

- Уж я-то раньше тебя в парткоме побываю и сам все расскажу, не трудись попусту, - усмехнулся Соколов. - Пиши, пиши, Пестряков, и дурачка из себя не строй. Не насчет кота даешь слово, а насчет науки и воспитания детей, ясно тебе? Развел у себя дома всякий дурман и туман да еще брыкаешься. Тебе же польза будет от такого обязательства: глупостей меньше наделаешь, как вспомнишь, что пообещал партии.

Я не знаю, правильно ли поступал Соколов с точки зрения устава, но мне очень нравились его решительность и находчивость и этот странный стиль обязательства, неуклюжий и торжественный, чем-то напоминающий декреты местных революционных властей в первые годы после Октября. И сам Соколов мне понравился - невысокий, коренастый, очень широкоплечий и крепкий, с такими же смешливыми голубыми глазами, как у Валерки. Я его вообще-то в тот вечер впервые разглядел, а то мы с ним встречались мимоходом, больше на лестнице.

Соколов внимательно прочел обязательство и положил на стол.

- Подпишись теперь, Пестряков, и номер партийного билета проставь… Так! Дату поставь… Теперь пускай сын ознакомится с текстом, поскольку ты о нем пишешь. Парень, ты где?

Я-то знал, где Герка. Многотерпеливый Мурчик минут пять назад начал глухо подвывать в корзине. И я и Герка отлично поняли, что ему нужно. Герка развязал корзину и пошел вместе с Валеркой провожать кота. Я выглянул в коридор - так и есть, мальчишки стоят в почетном карауле у дверей уборной, а на кухне яростно шипит бабка.

- Герка, пойди сюда на минутку! - позвал я.

Герка опасливо покосился на кухню и очень неохотно пошел в комнату. Каюсь: я просто постеснялся подменить его на посту, а ведь чувствовал, что беда близка.

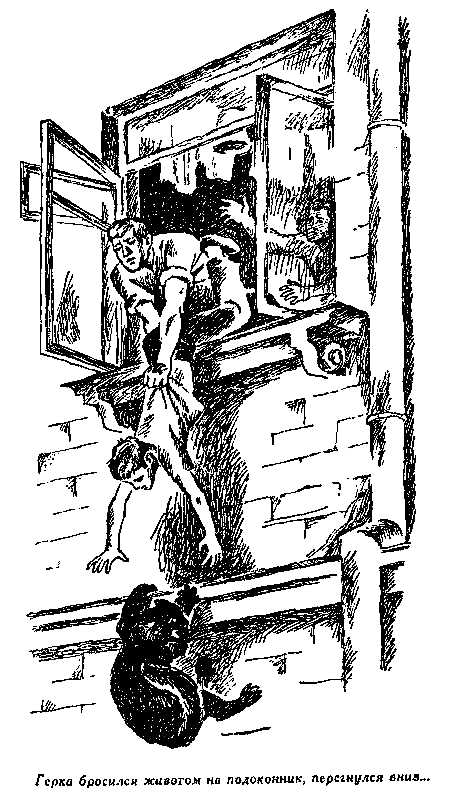

А дальше все уложилось в какие-то секунды. Что-то злобно пробурчала бабка, хлопнула дверь, послышался испуганный крик Валерки. Я уже бежал по коридору, за мной Герка. Мы влетели на кухню, кинулись к окну, оттолкнув старуху, увидели, как Мурчик отчаянно цепляется за карниз передними лапами, Герка бросился животом на подоконник, перегнулся вниз, протянул руку к коту… в ту же секунду когти кота царапнули по краю и соскользнули. Мурчик упал на карниз седьмого этажа, перевернулся, скатился с него, тщетно пытаясь уцепиться за что-нибудь когтями, глубоко внизу были какие-то провода, он летел прямо на них, и я понимал, что провода разрежут его насквозь, но он проскользнул между ними, уцепился когтями одной лапы за провод, секунду раскачивался, пытаясь ухватиться, но опять сорвался и полетел вниз, на неровный, растресканный асфальт двора.

Я до сих пор не уверен, что действительно видел все это. Скорее это была телепатема, очень яркая и точная. Я не мог смотреть туда, вниз, потому что в то мгновение, когда когти Мурчика сорвались с карниза, Герка потерял равновесие и кувырнулся через подоконник головой вперед. Я успел наклониться и крепко схватить его за ноги, но сам чуть не упал, резко перегнувшись вперед, а Герка ударился лицом о стену и потерял сознание. Еще немного, и мы оба сорвались бы, но меня уже держали за пояс, за плечи и тянули назад. Кухня была полна народу, кто-то пронзительно кричал, кто-то громко навзрыд плакал, кто-то командовал:

- Неотложку! Напротив, у Малаховых есть телефон!..

Кто-то тревожно спрашивал:

- Глаза целы? Почему так много крови?

Мне подсунули стакан с водой, я выпил, поглядел на Герку, сказал, чтобы его пока не трогали и ждали неотложку, а сам кинулся вниз сломя голову, забыв про лифт, прыгая через ступеньки. Я знал, что Мурчик жив - пока жив, - что ему очень плохо, очень больно и страшно, и он ждет помощи. «Я иду, я иду, котенька!» - молча кричал я, сбегая по бесконечным маршам лестницы. Кто-то уже подошел к Мурчику, это я почувствовал в последние секунды… Скорее, скорее!

Мурчик лежал, бессильно распластавшись на боку, его яркие глаза помутнели. Он дышал с клокочущим хрипом, и на губах его пузырилась кровавая пена, вздуваясь и опадая от дыхания. Валерка сидел перед ним на корточках и с ужасом глядел на эту шевелящуюся красно-розовую пену.

Я осторожно взял Мурчика на руки: он глухо застонал, но слегка прижался ко мне, даже попытался уцепиться за рукав стесанными до крови когтями, и это меня немного успокоило. Да и вообще мне почему-то казалось, что Мурчик останется жить; может быть, сам Мурчик это знал или, вернее, его организм знал.

- Я отнесу его к твоей маме и попробую дозвониться одному ветеринару, он живет в соседнем доме, - сказал я Валерке. - А ты беги к Пестряковым и, если Генка пришел в себя, скажи ему, что Мурчик жив. Он действительно, по-моему, выздоровеет.

- Ой, вряд ли! - усомнился Валерка. - У него все внутри отбито, я же вижу. Но Герке-то я совру, а то и он помрет, от одного горя даже.

- Постой! - окликнул я его. - Как бабка добралась до Мурчика?

- Он на кухню пошел воды напиться. Боялся, а пошел все же. Миска с водой тут же стояла, у двери. Он пьет, я стал на пороге, смотрю на него, а она как толкнет меня локтем в грудь - я в коридор отлетел, а она как замахнется на Мурчика чугунной сковородкой, а в дверь его не пропускает, а он от нее и на подоконник, а она опять к нему. Тут я как закричу, а кот уже на самом краешке, она его сковородкой спихивает, а он упирается, и тут вы с Геркой прибежали.

Уложили мы Мурчика на мягкую подстилку. Ксения Павловна все плакала и себя ругала: не надо было, мол, отпускать туда Герку. Вызвал я ветеринара. Он тут же пришел, осмотрел Мурчика и сказал, что переломов вроде никаких нет. Неплохо бы завтра свозить кота на рентген в поликлинику; но вообще, скорей всего, он отлежится недельку и встанет. Вправил вывихнутую лапу, смазал зеленкой израненные подушечки на лапах, прописал какие-то лекарства. Ксения Павловна пошла в аптеку, а я укрыл Мурчика куском фланели и помчался к Пестряковым. Карета неотложки уже стояла у их подъезда.

Герка пришел в себя, но еле дышал и был пугающе бледен. Кровь у него с лица смыли, а ссадины замазали зеленкой - выглядело это фантастично и страшно. Крови было так много, потому что он нос разбил, - нос теперь распух, посинел и, видимо, очень болел. Лоб был рассечен наискось, уж я не знаю, обо что Герка так ударился: может, в стене оказалась неровность, шов какой-нибудь, - все лицо в ссадинах и царапинах, и руки тоже. Я сказал ему, что у Мурчика был врач, что кот скоро выздоровеет. Герка скривил рот - не то он улыбнуться хотел, не то заплакать.

- Ничего, до свадьбы все заживет, - говорил молодой очкастый доктор, но лицо его было озабоченным.

Пока он мыл в ванной руки, я, на правах докторского детища и почти коллеги, расспрашивал, что с Геркой.

- Не нравится мне его состояние, - серьезно сказал врач. - Все ушибы и ссадины и даже то, что он головой ударился довольно сильно, - это полбеды. У него рвоты нет, резкой головной боли тоже - значит, обошлось без сотрясения мозга. Ну, полежал бы два-три дня, потом ходил бы разукрашенный, как индеец, только и всего. А тут почему-то резкая слабость, бледность, почти коллапс… не пойму, в чем дело. Нервный шок, что ли?

Я подтвердил, что нервный шок наверняка есть, и вкратце обрисовал, как было дело; доктор чертыхался сквозь зубы, слушая мой рассказ. Но меня заботило еще другое, и я сказал доктору о своем подозрении насчет туберкулеза.

Доктор неопределенно пожал плечами.

- Не исключено… Анализ у него действительно соответствующий, а я не так уж внимательно прослушивал легкие. Но это все равно не объясняет его теперешнего состояния.

- А если травма разрушила уже измененную легочную ткань, если там… ну… разрыв, внутреннее кровоизлияние? - предположил я, чувствуя противное посасывание под ложечкой.

- Ну-ну! - чуточку покровительственно возразил доктор. - Сразу видно, что никто из ваших родителей не был фтизиатром. Внутреннее легочное кровоизлияние создало бы пневмоторакс, а клиническая картина пневмоторакса слишком характерна, ошибиться невозможно. Мальчик лежит спокойно, на острые боли не жалуется, дышит без затруднений… Впрочем, я его сейчас еще послушаю, только сбегаю вниз, позвоню.

Из соседней комнаты слышались всхлипывания и причитания Татьяны - она появилась, пока я бегал за Мурчиком, - и ровный голос Лидии Ивановны, что-то говорившей Пестрякову. Иван Иванович и Соколов уже ушли. Бабка куда-то исчезла - я ее не видал с той минуты, когда мы с Геркой ворвались в кухню и она попятилась от окна, держа сковородку в руке, - и никто о ней вроде не поминал, а может, просто я не слыхал, не до того было. Сейчас меня все же заинтересовало, куда она делась, и когда Пестряков появился на пороге, я его невежливо спросил:

- А бабка-то ваша куда исчезла?

Лицо у Пестрякова было скорбное и постное, и весь он стал какой-то несчастненький, вроде пришибленный, даже будто ссохся немного. Но я не верил ему и не сочувствовал ничуть. Мне казалось, что он не столько Герку жалеет, сколько себя, что такой вот скандал в доме произошел, да еще при парторге, и теперь неприятностей не оберешься. И насчет бабки он ответил в таком духе, что я с трудом удержался от… ну, от физического воздействия, что ли.

- Ушла она… ушла помолиться за его здоровье! - Он кивнул на Герку. Переживает она очень. Хоть он ей и грубиянил с первого дня, но все же внук родной.

Лидия Ивановна вышла вслед за ним из комнаты. Она была высокая, русоволосая, румяная, очень спокойная с виду молодая женщина, но этот визит и ей дорого, видать, обошелся. На скулах у нее проступили багровые пятна, и голос слегка срывался.

- Я не верю, что вы всего этого не понимаете, Петр Васильевич! - гневно сказала она. - Вы мне говорите неправду, не знаю даже, с какой целью!

- Какая ж у меня может быть цель, сами посудите! - приниженно и заискивающе ответил Пестряков, но мне в его тоне почудилась скрытая насмешка. - Неприятность такая, голову я потерял, может, чего и не понимаю, потом разберусь. Вы уж не досадуйте на меня, человек я простой, рабочий…

Лидия Ивановна ничего не ответила и ушла. Меня тоже замутило от этого елейно-лицемерного тона. Я посмотрел на Герку и увидел, что глаза у него полуоткрыты, а по лицу пробегают словно легкие судороги: он, видно, слышал разговор. Я подошел к нему, он слабо пошевелил пальцем, подманивая меня поближе, и, когда я нагнулся, прошептал мне на ухо:

- Мурчик… правда… жив?

- Жив, честное слово, жив! И врач у него был, сказал, что он скоро встанет. Как ему будет получше, я принесу его тебе показать! - горячо убеждал я Герку.

Вдруг я увидел, что зрачки у Герки слегка расширились и по лицу опять пробежала судорога. Я обернулся: за мной стоял Пестряков и сладенько улыбался Герке.

- Ничего, ничего, ты это… отлеживайся. Урок тебе будет наперед, чтобы не баловал, родителей слушался. Они тебе добра желают, а ты от них по чужим людям бегаешь, на тварь поганую сменять готов, вот и достукался, теперь зато умнее будешь…

Я как-то сначала растерялся, прямо остолбенел, слушая всю, эту елейную, бессмысленно-жестокую болтовню. Я даже не заметил, как вернулся доктор, а вернулся он как раз вовремя…

Слушая слова отца, Герка сначала мучительно морщился и судорожно вздыхал, а когда тот сказал про Мурчика «тварь поганая», он рванулся, пытаясь встать, но тут же упал обратно и будто стал давиться чем-то. Глаза у него помутнели, а в горле забулькало и изо рта поползла густая алая кровь. Доктор кинулся к нему.

- Анна Наумовна, адреналин у нас есть? Быстренько! - говорил он сестре. Марлевую салфетку дайте! - Он приложил салфетку к подбородку Герки, она сразу набухла кровью. - Льду дайте, хозяева!.. Что, льду нет? Толково!

- Валерка, на тебе ключ, принеси льду из моего холодильника, - сказал я.

Дальше я чуть не силой выталкивал Пестряковых из комнаты. Татьяна все порывалась к Герке и выла:

- Дайте ж я хоть поцелую его, родненького, перед смертью!

А Пестряков бессмысленно бубнил:

- Приглядеть… имею полное право приглядеть…

Может, он и вправду думал, что чужих людей нельзя оставлять в комнате без присмотра - так, по крайней мере, объяснила мне потом его слова Ксения Павловна.

Как только унялось кровотечение, Герка слабо поманил меня пальцем.

- Нельзя тебе говорить! - строго сказал доктор.

Но Герка еле слышно, одними губами, прошелестел:

- Заберите меня отсюда… скорее!..

Назад: ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Дальше: ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ