Наш подводный корреспондент

1

Требовалось найти его во что бы то ни стало. Где он скрывается, не представлял никто, и не было уверенности, что ищут там, где нужно. Правда, известны были его приметы, известно было, в каком окружении он встречается, и следы этого окружения уже попадались на глаза. И в довершение трудностей местность была недоступна. Приходилось, сидя за письменным столом, обдумывать донесения, сопоставлять факты, сравнивать, взвешивать, искать, не выходя из комнаты, чтобы в конце концов сказать: «Здесь вы его найдете».

Нет, это не рассказ о ловле преступников, не новые приключения Шерлока Холмса. Разве только преступника приходится разыскивать, разве только детективы умеют, сопоставляя факты, находить след? Я мог бы привести много примеров… Да вот, хотя бы на Курильских островах…

2

На Курильские острова я попал неожиданно. Я совсем не намерен был ехать туда, собирался в отпуск к теплому морю, хотел полежать на леске, не думая о его минералогическом составе, подремать, прикрыв лило соломенной шляпой, не вскакивать чуть свет, чтобы па рубить дров для костра.

В тот год я особенно стремился на отдых, потому что сезон оказался неудачным — лето разбитых надежд. И что самое неприятное — именно я разбивал эти надежды… тяжелым геологическим молотком.

А началось так заманчиво. Ранней весной пришло радостное известие: «Открыта алмазная трубка! Новое месторождение! Вторая Якутия на Камчатке! Камчатка — страна алмазов!» Областные геологи пришли в волнение. Все силы бросили на алмазы. Сам Яковлев Иван Гаврилович вызвал меня. Прервав начатую работу, я в конце июня прилетел в Алмазную падь…

И скоро понял, что трубки нет.

Такое разочарование! Конечно, никакого нарочитого обмана тут не было; были неопытность, самонадеянность, страстное стремление сделать открытие. В общем, кто хочет видеть сны, тот видит их. Доказательства подменили энтузиазмом, выхлопотали средства, снарядили большую экспедицию, и участникам ее — мне в том числе — пришлось убедительно и методично доказывать, что никакого месторождения нет. Как ни странно, опровергать не менее трудоемко, чем открывать. Отыскать достаточно один раз, отрицать надо каждое предположение заново. Ведь открыватели стоят на своем, требуют проверки, указывают другое, третье, четвертое место, спорят со скептиками, честят их консерваторами и предельщиками.

Есть люди, которые с удовольствием закрывают чужие открытия. Им нравится разоблачать незрелые мечты, снисходительно поучать зарвавшуюся молодежь. Я не принадлежу к их числу. Мне приятнее положить находку на стол. Лето, потраченное на опровержение, было самым бессмысленным и утомительным в моей жизни. Я оказался прав, но чему радоваться? Алмазов-то нет.

И вот открытие закрыто, мы готовились к отъезду. В кармане лежали билеты на пароход. И я уже видел себя в каюте, на покачивающейся койке под снежно-белой суровой простыней, с какой-нибудь бездумной книжкой о чувствах, совершенно ненужной пожилому геологу. А там, впереди, маячила Москва, путевка на юг, отдых перед новой, более полезной, как я надеялся, экспедицией.

Но в день отъезда я встретил Ивана Гавриловича Яковлева.

Секретарь обкома Яковлев был одним из тех, чьи надежды я невольно обманул, чьи планы разрушил. И ему, собственно говоря, не было особой причины радостно улыбаться, протягивая мне руку.

— Ага, — сказал он, — на ловца и зверь бежит. Именно ты мне нужен, товарищ Сошин. На Курильских островах бывал когда-нибудь? Хочешь посмотреть?

— Иван Гаврилович, — взмолился я, — у меня билет в кармане, у меня путевка с пятнадцатого числа. Вы сами знаете, какое трудное было лето. Может быть, я и не заслужил отдых…

— Отдых ты заслужил, конечно, — возразил Иван Гаврилович. — Но до пятнадцатого числа есть время. Вместо того чтобы плыть на пароходе, ты полетишь, и мы сэкономим десять дней. Эти десять дней ты проведешь у Ходорова. Работа спокойная, неутомительная: сидеть, глядеть, консультировать. Сейчас я позвоню в обком, и через два часа тебе организуют вертолет на остров Итуруп.

Уютная каюта, которую я видел так отчетливо, выцвела и растаяла.

Я еще пытался сопротивляться:

— Иван Гаврилович, по-моему, вы меня переоцениваете. Есть тысячи консультантов, которые любят сидеть и рассуждать. А я полевой работник, я ищу на местности — работаю ногами.

Иван Гаврилович нахмурился:

— Ты мне про ноги не рассказывай. Ходоков у нас хватало, подумать некому было. Ну и выбросили уйму денег на ветер. Так вот, чтобы не выбросить еще столько же, поезжай-ка ты, голубчик, на Курильские острова. А то и Алеша Ходоров в ту же сторону клонит: дескать, прежняя наука отменяется, конец домыслам и догадкам, пришел, увидел, открыл! Но он автор, и молодой: предложил увлекательное — и сам увлекся. А ты постарше… вот и погляди хладнокровно, где там следует подумать… головой.

— И что там увлекательного, Иван Гаврилович?

— А вот не скажу. Пусть будет сюрприз, Поезжай) зажмурив глаза. Если понравится, телеграфируй одно слово: «Спасибо».

— А если не понравится?

— Тогда телеграфируй: «Жалею». И я выхлопочу тебе лишний месяц отпуска.

Должно быть, Яковлев хорошо понимал психологию искателя. Что может быть лучше: ехать неведомо куда. Еще со времен солдатской службы полюбил я внезапные походы в неизвестность. Тревога! Стройся и бегом марш — то ли на поезд, то ли на зарядку, то ли в тыл, то ли в бой?

Час спустя я был уже в кассе пароходства — сдавал билет.

3

На Курильские острова я попал впервые. До той поры видел их только на карте. На карте они похожи на провисшую цепь, запирающую выход из Охотского моря. И в голове у меня невольно сложился образ: каменная гряда, нечто вроде разрушенного волнолома, мокрые черные скалы, фонтаны брызг и неумолчный крик чаек.

На самом деле длина этого волнолома — тысяча двести километров, как от Москвы до Кубани. Между климатом северных и южных островов разница не меньше, чем между московским и северокавказским. Конечно, в цепи есть тысячи голых скал, какие и представлялись мне; есть сотни мелких островов и десятка три крупных — с долинами, горами, вулканами, колхозами и даже городами. Мне предстояло посетить самый большой из островов — Итуруп.

И остров этот приятно разочаровал меня. Я увидел зеленые горы с мягкими очертаниями, ярко-синие заливы, перешейки под ватным одеялом тумана. Лихой шофер мчал нас прямо по пляжу, по мокрому песку, и волны подкатывали под колеса, словно хотели слизнуть машину. Дорога огибала белые скалы из пемзы, пробивалась сквозь заросли бамбука, похожего на гигантские колосья, где человек подобен полевой мыши, запутавшейся в стеблях. Затем машина перевалила через хребет, с охотской стороны на тихоокеанскую, и нырнула в плотный туман цвета чая с молоком. Шофер беспрерывно сигналил, но скорость не сбавлял. Навстречу из мути выплывали толстые столбики, ограждавшие крутые повороты, бульдожьи морды встречных грузовиков, рыхлые осыпи, корявые деревца, изуродованные ветром.

Впереди послышался глухой, все усиливающийся гул. Запахло сыростью, солью, гниющими водорослями. Затем из тумана начали выкатываться могучие валы, шелково-серые у основания и с мыльной пеной на гребнях. Они выплывали из мглы безмолвно, медленно склоняли головы и вдруг с яростным грохотом рушились на берег. На секунду все исчезало в пене. Но, исчерпав свою силу, вал откатывался. Струйки, ворочая гальку, убегали во мглу, откуда уже выплывала следующая громада.

Машина запрыгала по камням. Дорога здесь была вымощена вулканическими бомбами, круглыми, величиной с человеческую голову. Мотор застучал, задрожали борта, зубы у меня начали выбивать дробь, как будто, от озноба. Но тут поездка кончилась. Мы остановились у низкого деревянного дома, над дверью которого виднелась надпись: «Научно-испытательная станция номер один».

4

— Ходоров в мастерской, — сказали мне. — Пройдите через полигон.

Я пересек голую каменистую площадку, скользкую от соленых брызг. На другом конце ее была мастерская — приземистый сарай с открытыми воротами. Все люди толпились здесь, возле машины, похожей на остов ремонтирующегося трактора. Я спросил начальника экспедиции. Мне указали на спину в выгоревшем голубом комбинезоне…

Я представился:

— Сошин Юрий Петрович. Прислали к вам консультантом.

С первого взгляда Ходоров не внушил мне особого доверия.

Ему было лет около тридцати, для начальника экспедиции маловато. Худой, очень высокий, он походил на непомерно вытянувшегося подростка. Глаза светлые, близорукие, черты лица крупные: толстый нос, толстые добрые губы. По-моему, губы начальнику полагаются тонкие, строго сжатые. Ходоров был похож не на взрослого инженера, а на многообещающего юношу-студента, из тех, что изводят лекторов глубокомысленными вопросами и со второго курса пишут научные работы. Поддавшись просьбам восхищенных профессоров, я раза три брал таких в экспедицию и с ужасом убеждался, что ученые труды они знают наизусть, в уме перемножают трехзначные числа, но колоть дрова не умеют, не отличают дуб от осины, не научились грести, плавать, заворачивать портянки, пришивать пуговицы. А лето коротко, и в экспедиции предпочтительнее не тратить времени на изучение этих «разделов геологии».

Одним словом, я бы не взял Ходорова в свою партию. Но в данном случае я сам был приглашен со стороны, как бы в гости.

— Мне хотелось бы познакомиться с планом экспедиции, — сказал я.

Ходоров озабоченно поглядел на часы.

— В общих чертах план такой, — начал он торопливо. — Машина пойдет по дну океана до максимальных глубин — до девяти или десяти тысяч метров. Потом вернется сюда же. Старт сегодня в двенадцать часов. Машина вот она — перед вами, — И он показал на решетчатый остов, похожий на разобранный трактор.

Я был удивлен. Как вы сами представляете себе машину для путешествия на дно океана? Я ожидал увидеть что-то сверхмассивное, крепости необычайной — стальной шар или цилиндр с полуметровыми стенками. А передо мной стояло непрочное на вид сооружение, состоящее из рам, ячеистых пластин, решеток, валов, лопастей. Никакой мощи, никакой сверхпрочности. Наоборот — все плоское, открытое, беззащитное. Треугольный нос мог предохранить машину только от лобового удара. Как же эта шаткая конструкция выдержит страшное давление в сотни и тысячи атмосфер?

«Наверное, это часть машины — двигатель или регулятор, — подумал я. — Еще надо поставить его на место. И они собираются отбывать в двенадцать! Несерьезная какая-то подготовка».

— Я хотел бы по крайней мере знать план научных исследований.

Но тут Ходорова прервал какой-то механик.

— Прошу прощения, — пробормотал он. — Минуточку…

Дело оказалось пустяковое: нужно было подписать какое-то требование. Потом Ходорова позвали к телефону.

— Ничего не делайте без меня! — крикнул он, убегая.

Потом понадобились какие-то окуляры, Ходоров сам побежал на склад. Я ожидал, возмущаясь все больше. Накануне отбытия всплывает много мелких недоделок, не без того. Но начальник не должен быть своим собственным курьером, он обязан научиться распределять работу, доверять подчиненным мелочи. Принести окуляры мог кто-нибудь другой, а вот поговорить о задачах экспедиции с геологом Ходорову надлежало самому.

— Может быть, вы меня сведете с кем-нибудь из научных сотрудников, — настаивал я.

— Сейчас, минуточку! — и исчезал.

И я слонялся по площадке, сердясь все больше на неорганизованного Ходорова, на Ивана Гавриловича, на свою уступчивость.

«Не отправятся они в двенадцать», — думал я.

Но здесь ко мне подошел небольшого роста аккуратный человек с усиками, чистенький и подтянутый, полная противоположность встрепанному Ходорову.

— Если не ошибаюсь, вы Сошин? — спросил он. — Это вы тот Сошин, который изучал строение Алтын-Тага? Я читал ваши отчеты. Превосходный у вас язык — сухой, точный, безукоризненно научный.

Я предпочел бы, конечно, чтобы меня хвалили за научные выводы, а не за язык. Но читатель — человек вольный, у него своя собственная точка зрения.

— А моя фамилия Сысоев, — сказал он. — Может быть, слышали?

Я действительно знал эту фамилию. В научных журналах встречались мне коротенькие статейки за подписью: «канд. наук Сысоев». Не знаю, как у меня, а у Сысоева и в самом деле все было сухо, безукоризненно и добросовестно. Никаких рассуждений, никаких претензий на открытие — только описание. Но зато какое описание — образец точности, хоть сейчас в справочник! Так и чувствовалось, что автор любит порядок, в домашней библиотеке у него каталог, к завтраку он не выходит небритый и сам себе гладит брюки по вечерам, потому что жена не умеет выгладить по его вкусу.

— Вот хорошо, — сказал я, обрадовавшись. — Наконец-то я получу нужные сведения. Постараемся, чтобы у нас был порядок хотя бы в геологии.

5

Насчет старта я не ошибся. Солнце вышло из тумана, пригрело, мгла сползла в море, открыв синий простор с белым пунктиром гребней, а возле машины все еще сновали механики с паяльниками, роняя капли олова на черные камни, мокрые от соленых брызг.

Уже во втором часу Ходоров созвал всех участников.

— Мы немного запоздали, — сказал он, — поэтому митинга не будет. Да и к чему митинг? Все мы остаемся. Сегодня я тут держу экзамен перед вами. Пожелайте мне, товарищи, чтобы испытание прошло хорошо. Ну и все. Даю старт.

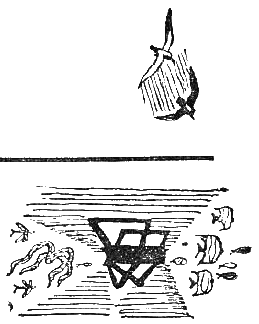

Он нажал какую-то кнопку, отскочил в сторону, и через несколько секунд машина тронулась. Лязгая гусеницами по камням, она поползла к небольшой бухточке, где прибой не ощущался. Люди двинулись за ней, крича и махая платками. Так уж принято — махать платками, провожая, а махать было некому, потому что в машине никто не сидел. Экспедиция проходила без людей. Вот почему Ходоров не торопился посвящать меня в план экспедиции, вот почему никто не получал скафандры и инструкции. Машина отбывала без людей, сама шествовала к берегу.

Внезапно я заметил, что на пути торчит ребристая плита. Скорее оттолкнуть! Куда там! Плита весит тонны полторы, не меньше. Вот тебе и старт! Сейчас автомат наедет и опрокинется.

Но, не доходя метров пяти до препятствия, машина взяла в сторону и, не сбавляя хода, объехала плиту. Она сделала это самостоятельно. Ходоров не вмешивался, не притрагивался к рычагам, не нажимал кнопок. Как Сысоев, как все другие, он шел спокойно сзади.

Берег сравнительно круто спускался в воду, но машина и здесь не сплоховала. Она чуть притормозила и мягко съехала к воде, увлекая за собой крупную гальку. И вот уже гусеницы шлепают по воде, струи набегают на ступицы… Не заглохнет ли мотор? Нет, ребристый вал уже покрыт водой, лопатки взбивают пену. Машина погружается постепенно, словно робкий купальщик, — по колени, по пояс, по грудь. С полминуты она режет колыхающиеся волны острым носом; глубже, глубже, нос в воде, волны переплескивают через него. Тонут решетчатые рамы, продольные и поперечные плоскости. Некоторое время еще скользит над водой антенна, как перископ подводной лодки. Неспокойное море стирает треугольный след.

Что там происходит сейчас под этой блестящей колыхающейся крышей? Как бы хотелось видеть…

Сысоев потянул меня за рукав;

— Пойдемте скорее в кабину. Надо занять места.

— В какую кабину? Ведь машина уже на дне.

6

Сысоев открыл обыкновенную дверь, обитую кожей по войлоку. Я переступил порог… и оказался «под водой».

В комнате было несколько светящихся экранов — самый большой на передней стенке, два поменьше у самого пола, по одному на потолке и ка задней стенке и два продолговатых сбоку. Окна были завешены, свет исходил только от экранов, а на экранах виднелся подводный мир. По центральному, большому, плыли навстречу темные силуэты подводных скал. Появившись впереди, скалы перемещались на боковые экраны, потом на задний. Нижние, небольшие, экранчики показывали дно; там мелькали перламутровые створки мертвых раковин и извилистые следы живых, распластывались мохнатые пятилучевые звезды, боком пробегали мелкие крабы. Изображения были цветные и очень отчетливые, так что иллюзия путешествия получалась полной, как в панорамном кино. Казалось, что ты действительно сидишь в подводной машине и смотришь в окна. Зрители хватались за кресла, когда машина резко накренялась, и только потом замечали, что пол под ногами неподвижен.

Над большим экраном висело табло, на нем сменялись светящиеся цифры: время, направление движения по азимуту, глубина в метрах, скорость, километраж по спидометру. Машина отошла уже на километр от берега и погрузилась на шестнадцать метров. Опасная полоса прибоя осталась позади.

Пожалуй, хорошо, что старт запоздал. Туман успел рассеяться. Солнце пронизывало воду, и экраны светились радостным золотистым светом. Подводный мир предстал перед людьми во всей своей красочности. В золотисто-зеленой воде развевались зеленые листья морской капусты и другие водоросли, похожие на бурый мох и на красный папоротник. Сменялись, подобные астрам, белые, розовые и кремовые актинии, приросшие к раковинам раков-отшельников, и морские лилии с пятью лепестками вокруг жадного рта. В этом мире цветы были хищными животными, вместо пташек пестрые рыбки порхали в невесомых лесах, не мошкара, а рачки плясали в лучах света. И все это было так близко, в каких-нибудь двадцати метрах под однообразной поверхностью океана.

Глаза не успевали все охватить, все заметить. «Смотрите сюда, смотрите!» — слышалось то и дело. Вот пронесся толчками маленький кальмар — живая ракета, изобретенная природой. Выталкивая воду, кальмары вытягивают щупальца в струнку, а исчерпав инерцию, сжимаются комком. А вот оранжево-красная офиура, словно пять змеек, сросшихся головами.

Машина спускалась по затопленному склону вулкана. Обвалившиеся скалы лежали в хаотическом беспорядке, расщелины между ними занесло песком, бока скал густо обросли сидячими морскими животными — губками, мшанками, актиниями, устрицами, уточками… «Зверюшки» были неподвижны, а гигантские водоросли, как щупальца, хватались за гусеницы, наворачивались на вал, будто старались задержать, опутать, задушить непрошенного пришельца из чужого надводного мира. Но на машине имелись специальные ножницы. Они раскрывались ежеминутно и состригали зеленые путы.

Безжалостно давя хрупкие раковины и губки, машина переваливала через каменистые гребни; замедляя ход, съезжала по наклонным плитам; прибавляя скорость, всплывала, чтобы преодолеть барьер или расщелину. Она прокладывала путь с такой уверенностью, будто за рулем сидел опытный водитель, много лет проработавший на подводных трассах. И зрители после каждого ловкого броска невольно начинали аплодировать. Кому? Конечно, сегодняшнему имениннику — Ходорову, конструктору этой смышленой машины.

А именинник между тем стоял у самого экрана, небрежно прислонившись к стене и скрестив руки на груди, как капитан Немо. Поза его должна была выражать бесстрастное хладнокровие, но хладнокровия не получалось. Брови, губы, веки, лоб выдавали волнение изобретателя. Мысленно он сидел в машине, и это отражалось на его лице. Если на нижних экранах виднелся разрисованный рябью песок, уголки губ Ходорова сдержанно улыбались, морщины на лбу разглаживались. Когда появлялись камни, Ходоров хмурился, и чем крупнее были камни, тем глубже становились морщины. Когда же машина начинала буксовать, сдержанно-торжествующая улыбка превращалась в страдальческую. Ходоров, закусив губы, выпячивал плечо, как будто хотел подтолкнуть, налечь, подсобить машине. И как же он улыбался, как расплывался, когда машина продолжала путь!

Мне вспомнились юные годы, давно забытые соревнования авиамоделистов. Там тоже было так: пока модель у тебя в руках, ты — хозяин. Ты ее придумал, можешь и переделать. Но вот моторчик заведен, модель запущена, летит. Милая, не подведи! Набери высоту, не завались, не сдай! Еще тяни, еще немного! Все что от меня зависело, сделано. Теперь помогать поздно, можно только волноваться, надеяться. Экзамен сдает моя работа, а не я.

А сегодня я был здесь пассажиром. Я как бы стоял у окон подводного поезда и любовался невиданным зрелищем. Ходоров не любовался, возможно, он даже не замечал подводных цветников. Его волновали грунт, ход, скорость, повороты… Так хозяин плохого телевизора не следит за интригой пьесы, не видит игры актеров. Он крутит ручки. В его ушах не слова, а чистота звука, перед глазами не действие, а четкость изображения.

Миновав пеструю полосу рифов, машина вошла в дремучий подводный лес. Водоросли стояли на пути сплошной десятиметровой стеной. Они охотно расступились перед острым носом и тут же сомкнулись, опутав машину зеленым и бурым серпантином. Стало темновато, как в настоящем лесу. Ножницы заработали вовсю. Стриженые куски заполонили и передний экран, и задний, и боковые. И все же избавиться от теней не удавалось. Мочальные хвосты, свиваясь, тянулись за каждой рамкой. Скорость заметно падала. Вдруг — стоп!

Неужели застряла?

На экранах заиграли радужные рыбки, обитательницы зарослей. Движущаяся машина пугала их, к застывшей они подплывали без страха.

Но вот рыбки метнулись и исчезли. Машина давала задний ход. Да, это было целесообразно. Намотавшиеся водоросли стали разматываться. Темные заросли сдвинулись с боковых экранов к переднему. Рывок. Мотор работает энергичнее, лопасти шлепают по воде. И машина отрывается от дна. Подводный лес ныряет под гусеницы. Машина обходит его поверху, перепрыгивает, как через скалистый барьер.

7

Подождите, нельзя ли не так быстро?

Я был молодым человеком, когда в Москве впервые появилось циркорамное кино. С шумливыми друзьями пришел я в круглый зал, сел в кресло, и вдруг началось путешествие… На грохочущем поезде, на плоту в брызгах пены, на ревущем самолете и даже под ним — между колесами — мчались мы по горным ущельям, над клочьями туч, вровень с двуглавым Эльбрусом. Я жадно вертел головой, стараясь все заметить. И мне хотелось крикнуть: «Стойте! Дайте насмотреться!»

Такое же чувство возникло у меня сейчас. Ведь и тут, как в циркораме, экраны сверху, впереди и сзади — словно окошки. Машина шла не так уж быстро — километров шесть-семь в час, чуть скорее пешехода. Но столько показывалось неожиданного, столько надо было рассмотреть, так быстро ускользали подводные обитатели!

Один человек нипочем не уследил бы за всем. Наблюдатели разбились на группы, по специальностям. Худой остроносый физик, вперив очки в табло с цифрами, торопливо отмечал в журнале глубину, температуру, скорость течения. Батометрист наносил курс на карту, радуясь, что глубины на табло и на карте совпадают. Оживленнее всего было в группе биологов. Они распределили между собой экраны и перекликались: «Смотрите сюда! Левее! Ушла! Нет, вот она, на боковом опять. Какой любопытный экземпляр!»

Заметив что-нибудь интересное, человек умеет следить глазами. Машина лишена была этой способности, а обитатели моря никак не хотели держаться перед ее объективами, то и дело отступали в зеленую мглу. Или же лезли прямо на объектив, и тогда на экране возникало на миг невиданное чудовище. А потом оказывалось, что это крошечный рачок.

— Вы заметили, какие у него усы? — волновалась пышноволосая женщина, один из биологов.

Никто не заметил усов. Отшатнулись и вдруг видят — рачок.

— Без микроскопа ерунда получается, нужен микроскоп, — сказал, отдуваясь, толстяк с румяными, как бы надутыми щеками.

Сысоев шепнул мне на ухо:

— Это Казаковы, муж и жена. Она специалист по рыбам, а он по рыбьей икре. Составил определитель икринок. Говорил мне, что на Дальнем Востоке одной камбалы тридцать видов и под микроскопом можно различить их по икре. Каких только специальностей нет: человек сидит всю жизнь над микроскопом, разбирается в икринках!

— Так дайте же посмотреть, остановите!

И вдруг машина снова замерла на месте.

— Что случилось? Что такое? — послышались встревоженные голоса. И та самая Казакова, которая требовала остановки, закричала:

— Алексей Дмитриевич, почему задержка? Поломка какая-нибудь?

Ходоров снисходительно улыбался:

— Никакой поломки. Так по программе предусмотрено. Рассматривайте не торопясь.

И опять оказалось, что море густо заселено. Видимо, движущаяся машина распугивала самых активных обитателей. Теперь, успокоившись, они без стеснения занялись своими делами. Перед самой гусеницей зашевелилась морская звезда. Мохнатыми лучами она перевернула крупную устрицу и заправила свой желудок между створками раковины. Так звезда питалась — не глотала пищу, а хватала желудком и переваривала снаружи. Вновь появились розовые тучки рачков и серебристые стайки рыбок. Бок о бок с ними плыла крупная хищница. Малыши почему-то не боялись ее или не считали нужным удрать. Когда хищница бросалась на них, они брызгами разлетались в стороны, а потом вновь собирались стайкой. Вдруг ил зашевелился, и из него вылез длинный мохнатый червь.

— Длинный какой! — удивился я. — С метр, наверное.

Толстяк Казаков, специалист по икре, отозвался:

— Морской червь линеа лонгиссимус достигает тридцати пяти метров. Это самое длинное в мире животное, длиннее кита.

Крупный краб, тонконогий, как паук, остановился перед машиной, выпятил стебельки с глазами на невиданное сооружение. И тут небольшая розовая рыбка, которая вилась вокруг него, села ему прямо на спину.

— Что она делает? Он же съест ее!

Казаков охотно разъяснил:

— Она икру кладет, устраивает гнездышко под панцирем краба. Так безопаснее для икринок. А что вы удивляетесь? Много есть таких хитрецов, любителей попользоваться чужой силой. Мальки трески плавают под колоколом гигантской медузы, лоцман перед носом у акулы. Есть рыбки, которые прячутся в желудке голотурии.

Но тут изображение дрогнуло. Стайки рыб метнулись в сторону. Убежал, перебирая ногами-ходулями, краб, спугнув заботливую рыбку-мамашу. Пауза кончилась, заработал двигатель, машина тронулась.

И сразу же жертва. Погибла под гусеницей морская звезда вместе с мидией, которую она переваривала.

Подводный лес остался позади. Теперь машина шла по лугу, поросшему морской травой — зостерой. Луг этот был до странности похож на земной: волнующаяся зеленая трава, актинии вместо цветов. Только крабы на своих остроконечных ногах-ходулях нарушали сходство с сушей.

На лугу лежало… именно лежало, на самом дне, уткнув морду в траву, какое-то очень крупное существо. Оно виднелось сначала на переднем, потом на левом, потом на заднем экранах и все время не в фокусе. Можно было разобрать только общие очертания — рыбообразное туловище, лениво шевелящийся хвост. Акула?

Но акула плавала бы, а не лежала на дне. Кит? Киту тоже нечего делать на дне. Да и не может он оставаться под водой так долго. Должен подняться, набрать воздуха.

— Это не стеллерова корова? — спросила Казакова не очень уверенно.

— Ну, матушка, ты хватила! — тотчас отозвался ее супруг. — Двести лет твоя корова лежит на дне, что ли? Ей дышать надо время от времени.

Разгорелся горячий спор. Стеллерова, или морская, корова, водяное млекопитающее, промежуточное между китами и тюленями, было открыто в середине XVIII века экспедицией Беринга на Командорских островах. Огромные, до десяти метров длиной, животные стадами лежали на мелководье, поедая водоросли. Несмотря на свой вес и рост, они оказались беспомощными и безобидными. Люди легко убивали их, наполняли бочки мясом и салом, из молока сбивали масло. Через три десятка лет от многочисленных стад не осталось ни одного животного. Могли ли они сохраниться в глубинах? Большинство специалистов сомневалось. Ведь коровам надо было дышать воздухом, подниматься на поверхность. Неужели за двести лет жители Курильских островов ни разу не заметили такого крупного зверя?

— Но корова могла приспособиться. Поднималась реже, не у самого берега, — настаивала Казакова.

— Приспособилась не дышать? — посмеивался ее муж. — Это просто дохлый кит.

А Ходоров молча с удовольствием поглядывал на супругов. Как инженер своего мнения о морских коровах он не имел. Но он был горд, что его детище доставляло столько пищи для научных споров.

«Детище» между тем с полным равнодушием к научным проблемам удалялось от неизвестного животного. Минута, другая — и «вымершая корова», она же «мертвый кит», скрылась в темноте.

8

После подводного луга дно заметно пошло под уклон. Это показывали и светящиеся цифры, и цвет воды. Вода становилась все темнее, как будто в ней разводили краску. Золотисто-зеленый цвет сменился густой изумрудной зеленью, зелень постепенно пропиталась синевой — прозрачной и чистой, как вечернее небо. Потом в синеве появился фиолетовый оттенок — глубинные сумерки превращались в глубинную ночь.

Больше всех, конечно, был доволен Ходоров. С его лица не сходила победная улыбка. Впрочем, он Имел право считать себя победителем. Его машина сдавала экзамен на отлично.

Но вот улыбка исчезла, уголки рта опустились, глаза забегали растерянно.

Проследив его взгляд, я обернулся к правому экрану. Прямо на меня из синей тьмы глядели выпученные глаза; почти человеческие — со зрачком, хрусталиком, радужной оболочкой, только очень уж холодные, жестоко-бесстрастные. А под этими разумными глазами торчал громадный черный клюв.

— Спрут?

— Нет, кальмар.

— И какой гигант. Гораздо больше нашей машины.

Действительно, щупальца виднелись теперь на всех экранах, на боковых, верхнем и нижнем. Они напоминали толстые темные канаты, а присоски были с чайное блюдце. На каждом экране умещалось только три-четыре присоска. Кальмар держал машину в объятиях и подтягивал к жадно раскрытому клюву.

Глаза справа, а кончики щупалец за спиной? Казалось, не машину, а комнату кальмар обхватил своими десятью ногами. Вот-вот продолбит клювом стену, схватит первого попавшегося.

Казакова вскрикнула и закрыла лицо руками. Сознаюсь, и мне стало не по себе. Послышались встревоженные голоса:

— Какое страшилище!

— Неужели кальмар сильнее машины?!

— Еще бы! Ведь у него не одна лошадиная сила.

— А зачем ему машина? Вещь несъедобная.

— Да он же не понимает. Видит движущееся и схватил.

— Он должен почувствовать. У них щупальца, как язык, пробуют, вкусно ли?

— Может быть, эти громадины не так разборчивы?

— Алексей Дмитриевич, неужели вы не предусмотрели ничего?

На Хедорова жалко было смотреть, Он беспомощно оглядывался, смотрел то на правый экран, то на левый…

— Это же не водоросли! — вырвалось у него.

Битва под водой была основана на чудовищном недоразумении. Кальмар не понимал, что машина нееъедобна. Он хватал все движущееся и, как ребенок, тащил прямо в рот. В свою очередь и машина «не понимала», что перед ней живой противник. Она действовала по программе «борьба с гибким препятствием»: давала задний ход и стригла ножницами возле гусениц.

А клюв все приближался, кальмар подтягивал машину. Подумать страшно: сколько он наломает, напортит, прежде нем «сообразит», что перед ним невкусный металл.

Как и в подводном лесу, машина дала задний ход, потом сделала рывок для всплытия. Но ее маломощный двигатель не мог пересилить упругих мускулов кальмара. Кальмар чуть-чуть вытянулся, но по-прежнему, держась двумя щупальцами за скалу, прочими тянул машину к себе.

— Алексей Дмитриевич, сделайте же что-нибудь.

Но здесь неразумный кальмар совершил ошибку. Своим длинным щупальцем он ухватился за крутящийся вал. Мгновение — и кончик щупальца был втянут между шестернями. Кальмар побурел от ярости, рванулся, чуть не опрокинув машину… и ударил клювом пониже экрана. Вспыхнул ослепительный свет, наблюдатели зажмурились… а когда открыли глаза, на экранах было черно.

— Все погибло? Разбит передатчик?

Но Ходоров довольно улыбался:

— Сработало все-таки. Он стукнул, вызвал разряд и испугался. А теперь удирает. И выпустил чернила для маскировки.

Все вздохнули с облегчением, разом заговорили, делясь впечатлениями. Казакова, смеясь, вытирала слезы, Сысоев держал за пуговицу изобретателя и убеждал его:

— Вы должны предусмотреть какие-нибудь средства против подобных нападений.

— Мы и предусмотрели: электрический разряд.

— Почему же он так запоздал?

— Но это же машина: она действует, не отдавая себе отчета. Пока кальмар держал ее, она исполняла программу «борьба с водорослями». А когда ударил, последовал защитный разряд по программе «борьба с хищником».

— Но ведь она видела, что это не водоросли.

— К сожалению, это мы видели. Машина не видит. Она отражает, как зеркало.

— Надо предусмотреть, чтобы машина видела, — настаивал Сысоев.

В синей тьме уже трудно было разобрать что-либо. Машина зажгла прожекторы. Полосы света уперлись в черную синеву. На двухсотметровой глубине еще плавали темные водоросли, в свете луча они оказались красными. Красные лучи не доходили сюда с поверхности, поэтому красный цвет был здесь защитным.

Вечерняя синева вскоре сменилась фиолетово-серой тьмой. Прожекторы, направленные под гусеницы, освещали однообразное голое дно, то илистое, то песчаное. Животные были и здесь, но уже не колониями, не стаями, а в одиночку. Мелькали створки моллюсков, сидячие черви со щупальцами, голотурии, похожие на огурчики (их так и называют морскими огурцами). На ходу трудно было рассмотреть всю эту мелочь, и биологи предпочитали щелкать фотоаппаратами, не решаясь называть латинские названия.

И вдруг море света. Огненная вьюга на всех экранах. Вихри огненных точек, светящиеся водовороты. Мелькало, вспыхивало, крутилось на всех экранах, даже глаза болели от бесчисленных искр. Казалось, машина попала в подводный горн и с дымом, искрами, словно ведьма на помеле, вылетела в трубу.

— Креветки, только и всего, — заметил Казаков хладнокровно.

Да, это были крошечные рачки. Пугающие вспышки света составляли их единственное средство защиты. Столкнувшись с машиной, они пытались ослепить неведомого врага. Биологи попробовали подсчитать количество рачков хотя бы приблизительно. У них получились астрономические цифры. В самом деле, сколько снежинок во вьюге? А в этой подводной огненной вьюге машина провела около часа, спускаясь от трехсот шестидесятого до пятьсот десятого метра.

— Вот где надо китов откармливать, — заметил Казаков.

От глубины шестьсот пятидесяти метров машина медленно начала подниматься, взбираясь на подводный хребет Витязя, открытый в 1949 году океанографическим судном «Витязь».

— Дошла очередь и до вас, товарищ геолог, — обратился ко мне Ходоров. — На следующей стоянке бурим колонку.

В углу комнаты зажегся свет. Там оказался еще один экран — узкий и продолговатый. И по нему снизу вверх поползла колонка — проба грунта, — серые, коричневатые, желтые, грязно-белые столбики. Теперь биологи молчали, скучая. Зато волновались и переживали мы с Сысоевым.

— Песок, Юрий Сергеевич! — говорил Сысоев. — Я сказал бы: вулканический песок.

— Ничего нет удивительного. Рядом, на островах, вулканы. Во время извержений пепел падает в море.

— Ил, Юрий Сергеевич!

— Вот как, ил?

— А это, если не ошибаюсь, сланцы.

— Нет, вы не ошибаетесь, товарищ Сысоев. Ничего не поделаешь, сланцы.

— Сланцы, так и записать?

— Конечно, запишите. Или вы своим глазам не верите?

— Нет, я верю, Юрий Сергеевич. Но все же странно. Почему сланцы?

— А вы верьте глазам, а не теориям. Ведь и на Малых Курильских сланцы. Что видите, то и пишите.

10

Конечно, для непосвященных наши волнения казались странными. Сланцы, ил, какая разница? Но дело в том, что мы с Сысоевым решали задачу и получили ответ. Ответ, естественно, не интересовал тех, кто не ставил вопроса.

Задача у геологов всегда одна и та же: во что бы то ни стало найти его. «Его» — полезное ископаемое: руду, горючее, Драгоценные камни, даже пресную воду иногда.

Но земной шар велик, Прежде чем отправиться на поиски, нужно подумать, где искать.

У растений есть свои вкусы, свои привычки. Сосна любит сухой песок, а клюква — болото. Финиковые пальмы предпочитают пустыню, кокосовые — растут только у моря. Так и у минералов. У каждого своя история, свое происхождение, свои излюбленные места рождения. Отсюда неизменный геологический вопрос: как возникло? Как возникла эта гора; это озеро, эта впадина, эта, возвышенность? А затем уже следует практический вывод: здесь стоит искать вот что…

И когда машина вступила на хребет Витязя, мы с Сысоевым прежде всего старались понять: как возник этот хребет и что стоит искать тут полезного?

Хребет Витязя тянется параллельно Курильским островам от Японии до Камчатки. Два хребта сходны, только на Курилах вершины над водой, а на Витязе под водой. Но происхождение Курильского хребта известно — он рожден вулканами. Земная кора лопнула здесь, из трещин проступила лава — горячая кровь Земли. Острова почти целиком сложены лавой и вулканическим пеплом — они извержены из недр. Можно сравнить их с запекшейся кровью на царапине.

А что такое хребет Витязя? Соседняя царапина? Но океанографы и раньше знали, что хребет этот плоский. Почему? Высказывалось предположение, что вершины его разрушены волнами, вулканы как бы сбриты под основание. Тем интереснее для геологов. На островах вулканы видны снаружи, а здесь — как бы в разрезе. Тем интереснее и для горняков. Вулканические страны — Япония и Италия, например, — не очень богаты полезными ископаемыми. Там находят серу, пемзу, мрамор, минеральные воды… Руды ценных металлов обычно прячутся глубже, они обнажаются в старых разрушенных горах, таких, как Урал. Но если хребет Витязя — размытая вулканическая цепь, следует ожидать, что там подводный Урал.

Чем порадует людей хребет Витязя? — вот как стоял вопрос.

И какой же ответ получили мы? Сланцы! Но сланцы — это слои слежавшейся, спрессованной давлением глины. А глина — не вулканическая порода. Она рождается на дне морей из ила… Стало быть, хребет Витязя — не цепь, затонувшая и срезанная. Здесь древнее дно моря — неповрежденная кора Земли. И недра вулканов изучать тут не приходится, и ценные жилы искать не стоит.

Вот почему так удивлялся Сысоев, встретив сланцы.

После первой колонки еще оставалась надежда. Сланцы могли быть и в вулканической области, но приподнятые, прорванные лавой, опрокинутые или растрескавшиеся. Но вторая и третья колонки разбили и эту надежду. Сланцы лежали плашмя, не потревоженные извержениями. Нет, хребет Витязя не похож на Урал. Подводной сокровищницы не было здесь.

Вывод этот сложился к концу рабочего дня, когда машина остановилась на ночь и погасила прожекторы. Только теперь мы ощутили усталость. Шестичасовый сеанс в кино — вещь утомительная. А ведь мы не просто смотрели на экран, мы ловили мелкие детали, узнавали, определяли, описывали, не отводя глаз, боясь упустить. От напряженного рассматривания болели глаза, шея, лопатки. Но покинули экранную мы с удовлетворением.

Получен ответ, и всего лишь за один день. Достоверный ответ, хотя и отрицательный: «Хребет Витязя — не подводный Урал».

Впрочем, Сысоев не считал, что ответ получен.

— Не надо записывать, что здесь нет вулканизма, — говорил он. — Запишем, что мы не обнаружили.

— Хорошо, запишем, что мы не обнаружили.

— Не обнаружили на нашем маршруте…

— Но это само собой разумеется.

— Ведь мы брали колонки наугад, у нас и результаты случайные, — сомневался Сысоев.

— Возможно, случайные, но вероятнее — средние.

— Наши предшественники придерживались другой точки зрения. Были же у них какие-нибудь основания. Не глупее нас люди.

— Не глупее. Но такой машины у них не было.

— Нет, все-таки нужно прежде проверить, а потом уж составить мнение, — настаивал Сысоев.

— А по-моему, прежде нужно составить мнение, а потом уж проверять. Что же вы будете проверять, если у вас мнения нет? Впрочем, проверка никогда не помешает.

Разговор этот происходил по дороге в столовую. Накрытые столики ожидали участников экспедиции (как-то неудобно употреблять слово «экспедиция» по отношению к людям, просидевшим весь день в комнате). Но как ни странно, всем нам действительно казалось, что мы прибыли из подводного мира. Ведь шесть часов подряд мы видели только дно океана.

Ярко освещенная столовая, аппетитный пар кушаний, белоснежные скатерти привели всех в хорошее настроение. Кто-то предложил тост за счастливое возвращение со дна морского. «За здоровье кальмара! — объявил Казаков торжественно. — За дружеские его объятия!»

Теперь-то всем было смешно. Машина избавила нас от великого множества опасностей, и нам казалось, что мы на самом деле пережили их. Настроение у всех было веселое, даже легкомысленное. Но я думал о завтрашней работе. Такая у меня для самого себя трудная привычка. Заметив, что возле Ходорова осталось свободное место, я подсел к изобретателю.

— Ваша замечательная машина, — сказал я, — с первого же дня вносит сумятицу в науку, опровергая установившиеся взгляды. Мы предполагали встретить одно, а увидели совсем другое. Нельзя ли завтрашний день посвятить проверке? Нам хотелось бы пересечь хребет Витязя еще раза четыре зигзагами.

К моему неудовольствию Ходоров отказал:

— Машина пересечет хребет на обратном пути. Так записано в ее программе.

— А разве нет никакой возможности изменить программу?

— Возможность есть. Правда, это хлопотно. Но нам просто не хотелось бы задерживаться на малых глубинах. Представьте: какая-нибудь случайность, машина застрянет на хребте Витязя, а получится, как будто она не способна спуститься глубже.

— Разве она рассчитана на такое давление?

Ходоров улыбнулся с оттенком превосходства:

— Наша машина рассчитана на любую глубину, на любое давление.

— Но есть же предел. Даже пушки разрываются, даже дома рушатся, когда предел прочности превзойден.

— Тут совсем другой принцип, — сказал Ходоров. — Когда человек спускается под воду, он несет с собой воздух, частицу привычной атмосферы, создает воздушный островок под водой. Толстые стальные стенки, герметические иллюминаторы, необыкновенная прочность — все это служит, чтобы уберечь воздух. Но машина ведь не дышит. И мы решили: пусть она живет в воде, как рыба, пусть все части ее работают в воде. Пусть не будет на ней ни одного цилиндра, никаких воздушных камер, ничего, что можно было бы раздавить! Вы же видели нашу машину. Все плоское, все плотное, все омывается водой. С одной стороны давление — тысяча атмосфер и с другой стороны — тысяча. А давление само по себе не страшно, опасна разница давлений. Если бы снаружи была тысяча атмосфер, а изнутри — одна, машина расплющилась бы, как блин.

— Неужели все плоское? А двигатель? Есть же в нем камера сгорания?

— У нас электрический мотор, и работает он от атомных аккумуляторов.

— А все эти телевизионные установки! Там же сотни ламп.

— Ни одной. Кристаллы, полупроводники. Кристаллы вода не может раздавить.

Я представил себе, какую работу надо было проделать, чтобы каждую деталь машины приспособить к воде.

— Но это же гора проблем! — воскликнул я, — Когда вы успели? Вы так молоды.

Если хотите распознать человека, похвалите его в глаза. Тут он весь раскроется перед вами. Один ответит смущенной улыбкой, другой — самодовольной, иной распетушится, потребует новых похвал, а другой спрячется в вежливые слова, как в раковину.

— При чем тут я? — сказал Ходоров. — Машина создана целым институтом. Правда, предложение мое, но ведь идеи тоже не падают с неба. Все мы получаем в наследство достижения всего человечества. Ведь атомный двигатель изобретен до нас, подводный мотор до нас, подводное телевидение — тоже. И саморегулирующиеся, самоуправляющиеся машины тоже были созданы не нами. Нам пришлось только скомпоновать, соединить все это. И то ушло четыре года. Больше, чем мы предполагали.

Я понял, что этот молодой изобретатель сделает еще очень много. Есть люди — я встречал таких не раз, — которые, додумавшись до какого-нибудь пустячка, всю жизнь кричат о своих заслугах. А Ходоров подлинное открытие называет компоновкой. Что же назовет он своим высшим достижением?

И как бы отвечая на этот мысленный вопрос, Ходоров сказал:

— Машины не так боятся среды, как человек. Мощно сделать машины, работающие в вакууме, в огне, при сверхвысоком давлении. Можете быть уверены: и на ледяных планетах, и в горячих недрах Земли, и даже на Солнце будут наши машины.

Тогда-то я и подумал впервые, что ходоровские машины могли бы пригодиться и нам, георазведчикам… в измененном виде, конечно.

Но здесь интересный разговор прервала Казакова;

— Товарищи, сейчас ужин, отдых. Хоть за ужином забудьте о делах.

И Сысоев поддакнул:

— Да-да, рабочее время истекло. Оставим дела до утра. Соблюдайте вежливость по отношению к дамам.

Я пожал плечами и замолчал. Лично я не понимаю этой застольной вежливости. Почему не говорить о делах? Разве работа — скудная обязанность? Я, например, люблю свое дело, четырнадцать раз бывал в экспедициях, могу рассказать бездну интересного о тайге и пустыне. В геологии я специалист, тут меня можно слушать с пользой. О музыке, о стихах, о любви и прическах нет у меня оригинальных суждений. Друзья смеются надо мной, когда в опере, в антракте, я завожу речь о тектонике Русской платформы. Но ведь и сами они говорят о квартирах, о свадьбах, о двубортных пиджаках, никакого отношения к опере не имеющих.

— Товарищи, сегодня машина именинница, и я намерен поднимать тосты только за именинницу. Алексей Дмитриевич, ваша нержавеющая дочка — совершенство. У нее только один-единственный недостаток — отсутствие микроскопа. Пожалуйста, следующий раз поставь те микроскоп. Ибо сейчас ваша машина еще не ученый Она туристка, любознательная, но несколько поверхностная девушка. И только надев очки-микроскоп, она станет зрелой и опытной научной сотрудницей, Я взываю и умоляю. Я стал бы на-колени, но это не безопасно при моей комплекции. Поэтому я только поднимаю бокал — за обручение машины с микроскопом.

Выступление Казакова было поддержано аплодисментами.

Между прочим, первая модель была с микроскопом, — заметил Ходоров.

— Серьезно? Расскажите, расскажите, пожалуйста.

Сторонники застольных бесед, оставшись в меньшинстве, молчали.

12

— Началось все с большой неудачи, — сказал Ходоров. Потом, подумав, поправился: — Нет, еще раньше была большая удача, но только не моя…

Но дословно я не могу припомнить подробный рассказ Ходорова. Придется передать его своими словами.

Окончив институт, Алексей почти сразу попал в ОКБ, где директором был товарищ Волков, в конструкторское бюро, занимавшееся автоматизацией железных дорог. Когда Ходоров поступил туда, уже вошел в строй автоматический участок Москва — Ожерелье. Стрелки без стрелочников, станции без начальников станций, поезда без машинистов — об этом много писалось в те годы. Поезд без машиниста казался чудом. В первые дни не все пассажиры доверяли, не решались садиться в такие поезда. Потом привыкли, как в метро привыкли к тому, что лестницы идут сами собой и двери вагона открываются без швейцара.

Чудо новейшей техники — железная дорога без машиниста — для Ходорова была исходной ступенью. Бюро проектировало автоматику для следующего участка Ожерелье — Узловая. Но там уже ничего принципиально нового не было. А молодой инженер рвался к новым творческим делам. И он с охотой пошел в небольшую бригаду, проектировавшую автомобиль без шофера.

Техническая задача была здесь куда сложнее. Ведь и работа шофера сложнее, чем работа машиниста. Паровоз ведут рельсы, он знает только одно направление. Автомобиль имеет возможность сворачивать, объезжать, выбирать дорогу: сегодня ехать по одной, завтра по другой. Паровоз знает два основных сигнала: красный — путь закрыт и зеленый — путь свободен. Для шофера вывешивается великое множество дорожных знаков: черная стрелка — проезд только прямо, красный круг — запрещена остановка, «левый поворот разрешен», «обгон запрещается», «внимание, школа!» и пр.

Два года трудилась бригада инженеров, чтобы научить одну-единственную «Волгу» самостоятельно распознавать знаки и объезжать препятствия. Прохожие тоже невежливо назывались «движущимся препятствием». Как выбирать удобную и кратчайшую дорогу — для машины это труднейшая проблема. И многие ученые, даже в самом бюро, говорили, что работа бригады обречена на провал.

Ходоров не прислушивался к этим разговорам, больше интересовался преодолением трудностей. К успеху он стремился по-спортивному: чем сложнее, тем интереснее. Трудно — значит и почетно. Ведь был же создан автомат, играющий в шахматы. Кому он нужен? Никому. Просто интересно было: можно ли научить машину шахматной игре?

Наконец работа была закончена. Модель в натуральную величину прошла специальные испытания на заводском полигоне. Она великолепно различала дорожные знаки, находила правильный маршрут, выбиралась из ям и песчаных куч. Было разрешено выпустить машину в город — на московские улицы. Конечно, для безопасности в кабине рядом с рулем сидел опытный шофер, всегда готовый поправить ошибки.

Два часа спустя милицейский грузовик привел на буксире искалеченный автомат со свернутым набок радиатором, разбитыми фарами, погнутым крылом. Машина была не виновата («Честное слово, не виновата», — сказал Ходоров), она вела себя безукоризненно, ни разу не нарушала правила. И все прошло бы благополучно, если бы на московских улицах ей встречались только автоматы. Но улицы были переполнены нарушителями — двуногими, главным образом. Они переходили мостовую при красном свете, выскакивали из-за автобусов, перебегали перед самым носом. Опытный шофер знает не только правила, он учитывает психологию нарушителя правил. Такие вершины логики были не под силу машине. Она чуть не сбила женщину, перебегавшую перед троллейбусом, чуть не искалечила школьников, игравших на мостовой в футбол… А когда перед носом автомата заметалась испуганная старушка и справа шел самосвал, а слева оказался пунктир — граница встречного движения, автомат завилял направо-налево, и живой шофер вынужден был схватить руль и врезаться в борт самосвала…

Конструкторы были возмущены и опечалены: «Какое безобразие! Старушку надо судить показательным судом. Невыполнение программы! От машины нельзя ожидать такой гадости». «Следует ввести в Уголовный кодекс новую статью, — говорили они. — Всякое нарушение программирования на улице карается заключением на срок до… в зависимости от тяжести последствий». А Ходоров, самый молодой и самонадеянный, сказал: «Мы это поправим. Введем в машину программу на случай невыполнения программы окружающими».

Однако Волков, директор бюро, приказал свернуть работу.

— У нашего бюро есть репутация, — сказал он. — Не следует заниматься рискованными экспериментами, подводить коллектив.

Ходоров был самонадеян, но не самоуверен. Он уважал старших и прислушивался к возражениям. Он заколебался. Может, и правда, не нужны автоматы-шоферы? Или нужны, но не в Москве. Нужны там, где людям, трудно работать, трудно или даже невозможно существовать: в пустынях, в горах, в полярных странах, под землей, Под водой, в космосе…

Мир будущего представлялся Ходорову с густым автоматическим населением. Он видел автоматы в безводных песках, во вьюжных просторах Антарктики, автоматы, влезающие на отвесные вершины, ныряющие в жерло вулкана… На чем-то надо было остановиться. Автоматы в космосе не вызывали сомнения, спутник был первым из них. Наземные автоматы показались Ходорову узкоспециальными. Он выбрал подводного шофера.

Но предложение его не встретило сочувствия. Товарищи из автомобильной группы упрекали Ходорова в измене, говорили, что он разбрасывается, что такой нестойкий человек хорошим конструктором не станет никогда в жизни. А директор института сказал;

— Вы, молодой человек, гонитесь за славой, хотите сотворить нечто потрясающее Надо думать не только о своих интересах, надо уважать коллектив, своих товарищей, ценить и беречь репутацию бюро. Мы выполняем государственное задание — автоматизируем железное дороги — и не имеем права разбазаривать народные средства на всякие прожекты. Когда нам закажут подводные железные дороги, в план включат и вашу работу… — И категорически запретил расходовать на модель материалы: полупроводники, лампы, золотую проволоку, редкие сплавы.

Ходоров был пристыжен. В самом деле, мечтал об особенном задании, даже о славе немножко, а о коллективе не подумал. Но после совещания к нему подошел старый токарь Дютьков, один из тех мастеров на все руки, виртуозов резца, которые так ценятся в модельных цехах.

— Занятное дело затеял, Алексей, — сказал он. — Директору нашему ни к чему. Он верняк любит, за что премии дают. И я бы с охотой потрудился для твоего подводного паровоза. Жаль, разрешения на материал нет. А если модель? Если модель в одну сотую натуральной величины? Ведь на нее материал найдется, из обрезков можно сварганить.

Так возникла идея: сделать подводный автомат с микроскопом для изучения рек, болот и прудов.

Модель строили два года. Собирали из кристаллической пыли крошечные блоки, паяли их, как часовщики, с лупой на глазу. Дютьков сплотил вокруг себя бригаду энтузиастов, таких же умельцев, радующихся небывало сложному делу. Вероятно, и Волков знал, что в бюро идет неплановая работа, но смотрел сквозь пальцы — не разрешал и не препятствовал.

И вот наступил день, когда на ладони у Ходорова лежал первый подводный странник — изящная машина в палец толщиной, с электрической батарейкой вместо двигателя, с круглым глазком-экраном, с вишню размером, с крошечным подводным телепередатчиком и таким же крошечным, но сложнейшим автоматическим управлением.

На всю жизнь запомнился Ходорову решающий день испытания. Драгоценную модель вынесли на пустырь.

Позади бюро от самого забора начиналось моховое болото с десятками оконец, ям и заросших тиной прудов. Ходоров выбрал один из самых маленьких прудиков, такой, чтобы в случае пропажи машины можно было бы спустить всю воду из него. Со вздохом он поставил модель на глинистый берег:

— Иди, странствуй самостоятельно, механическое наше дитя!

Провожали машину немногие, но тысячи глаз следили за ней в темном зале заседаний, где стоял проекционный телевизор. Обычно по воскресеньям, сидя в первом ряду, здесь смотрели футбол детишки сторожей и уборщиц. Но в это воскресенье они остались без матча. Вместо футболистов в полосатых и черных майках по экрану бегали такие чудовища, какие и во сне не приснятся.

Сначала на экране появились угловатые глыбы и плиты. В это время единственным своим глазом машинка взирала на песчаный берег пруда. На проекционном экране песчинки, увеличенные раз в пятьдесят, были похожи на бутовые камни, сброшенные с самосвала. Потом на камнях появились громадные поблескивающие полушария — это была просто пена, окаймляющая край каждой лужи. Продавив несколько пузырей, машинка спустилась в мутноватую воду. Время от времени экран заслоняли толстые стволы — стебли камыша. Затем появились плавучие тарелки. Это была ряска — тина в просторечии. Под блюдцами ряски свисали тоненькие ножки с утолщениями на конце — своеобразные плавучие якоря.

В отличие от нынешней донной машины, та маленькая модель плыла по поверхности, раздвигая ряску. Пустить ее по илистому дну Ходоров не решился. Пройдя тинистую заводь, она выбралась на блестящую открытую воду. Словно на лыжах, мчались по поверхности пруда длинноногие водомерки. Здесь Ходоров дал радиосигнал к погружению.

И зрители в зале заседаний — мастера, тонким пинцетиком собиравшие металлические органы машинки, — увидели подводный микромир, такой странный и непривычный для человеческого взора.

По экрану проплывали пузатенькие бочонки с длинными хвостами — обыкновенные головастики. Мелькнула змея, закованная в блестящие кольца, — в пруде охотилась пиявка. Спустился страшный мохнатый паук, придерживая задними ногами пузырек, — паучок серебрянка тащил запас воздуха в свой подводный колокол. На миг перед самым экраном возникло непонятное чудище — пузатое, со шлемом на голове и совершенно прозрачное, так что видны были кишки, пульсирующее сердце на спине и мускулы, ворочающие глаз. А была это всего лишь водяная блоха — дафния — крошечный пресноводный рачок, оказавшийся перед самым глазом машины. Ударив усами, похожими на растопыренные пальцы, дафния метнулась в сторону, задела пузырчатый стебель подводного растения. И вдруг пузырек открылся, закрылся, и рачок исчез в зеленом капкане. Хищное растение проглотило его.

Зал следил, затаив дыхание. Слышно было только стрекотание любительского киноаппарата. Члены фотокружка с подоконников, с балкона, приседая и лежа на полу, щелкали аппаратами, пугая соседей внезапными вспышками. На глазах у зрителей микроскопические акулы лужи пожирали друг друга. Прозрачная, словно капля воды, амеба обволакивала зеленый комочек — водоросль. Но тут появилось существо с одной ногой и мохнатым ртом — коловратка. Ресничками оно подгоняло воду ко рту, глотая какие-то комочки, проглотило и амебу. Панцирный рачок, длиннохвостый и одноглазый, в свою очередь проглотил коловратку и тут же сам попал в челюсти хищной личинки стрекозы. Лупоглазая голова ее оказалась перед самым экраном. Зрители содрогнулись, увидев вытаращенные клетчатые глаза, бронированную маску, твердые губы и челюсти, похожие на когти и кинжалы. Бронированное, тупо жующее страшилище на глазах у всех кромсало рачка. Наверное, лев не показался бы таким страшным, все-таки у него морда напоминает человеческое лицо, хоть какое-то выражение есть на нем. Личинка же пугала своим несходством с живым существом.

И вдруг…

Вдруг подводный мир исчез. Ударил яркий свет. Заросли камыша, тина, роскошные листья кувшинок закружились на экране. Кувшинки видны были почему-то сверху. Самые догадливые из зрителей кинулись к окнам, крича: «Птица! Птица! Она уносит машину!»

Опасность воздушного нападения была предусмотрена Ходоровым. На берегу пруда стояли дежурные с дробовиками, и все они начали пальбу, стараясь сбить цаплю, поднимающуюся над прудом. Цапля, видимо подраненная, покружившись, медленно спустилась. Крича, проваливаясь в болотца, бежали к ней ученики, токари, мастера и инженеры.

Цаплю удалось убить, но машинки в клюве у нее не оказалось. Падая, птица выронила металлическое «насекомое». Ходовая часть, вероятно, была помята клювом — машинка не двигалась более, но передатчик еще действовал — на экране виднелись ветвистые узорные мхи, по которым ползали бесформенные тихоходки. Ходоров был в ужасе. Получасовые наблюдения не стоили двухлетних трудов. Разбившись на партии, зрители и мастера ползали по болоту. Искали весь день, позабыв про воскресный отдых, искали ночью с фонарями, искали на другой день, начиная с рассвета. Однако к утру изображение исчезло с экрана — то ли иссякла, батарейка, то ли машину затоптали каблуками, то ли другие птицы проглотили ее. К удивлению Ходорова, директор распорядился не работать в этот день и всем сотрудникам искать машину. Оказывается, он отлично знал об испытаниях.

Машинку так и не нашли. Впрочем, остался узкопленочный фильм, многочисленные фотографии, свидетели. И директор сразу и решительно признал успех. Он вызвал Ходорова и распорядился делать новую модель, но более крупную.

— Переходите от масштаба лужи к масштабу океана, — сказал он. — Обеспечим. Материалы найдутся. Есть у нас резервы для работы с заглядом. Мы — творческая организация. Не век же сидеть на автоматизации железных дорог, это пройденный этап…

Ходоров рассказывал долго, подробно, с отступлениями и техническими пояснениями. Но никто не ушел из столовой, хотя все мы порядочно устали после шестичасового сидения перед экраном. Когда рассказчик кончил, столик его окружили плотным кругом. Держа изобретателя за пуговицу, толстяк Казаков объяснял, как надо устроить микроэкран для изучения рыбьей икры. У всех были вопросы и предложения, у меня тоже возникло одно… к жизни прудов не относящееся, правда. Но мне не хотелось обсуждать его в толкучке. «В другой раз!» — решил я.

Я ушел в свою комнату, с удовольствием лег в постель. Так приятно было укрыться чистой простыней, расправить напряженную спину, закрыть веки. Но тут же перед глазами замелькали впечатления дня: треугольный нос машины, погружающейся в волны, морская звезда с растопыренными лучами, огненная креветочная вьюга, холодно-жестокие глаза кальмара. Все это — было сегодня. И праздничный ужин в столовой, и шумные тосты за машину. А виновница торжества стоит между тем в черной глубине. Вокруг темно, как в погребе, рыбы тычутся в нее глупыми мордами, крабы царапают острыми ногами. И хотя я знал, что машина ничего не понимает, ничего не чувствует, все-таки было немножко жалко ее, даже совестно перед нашей посланницей. Так всаднику совестно оставлять под дождем коня, а шоферу — автомобиль.

13

Человеческий род зародился на поверхности.

Мы и живем на поверхности суши, как бы в двух измерениях. В третье измерение — вверх и вглубь — проникаем с величайшим трудом.

Наше продвижение в глубь моря ограничено объемом легких. Набрав полную грудь воздуха, на тридцать-сорок метров спускались самые опытные ныряльщики. Минута, две, от силы три были в их распоряжении для работы — на поиски жемчуга, собирание губок, спиливание свай…

Как увеличить глубину, как продлить пребывание под водой? Еще две тысячи лет назад древние греки додумались спускать под воду глиняный горшок или кожаный шлем с грузилами. Это были как бы добавочные легкие. Засунув голову в горшок, ныряльщик мог перевести дух.

Затем горшок сделали таким большим, что человек мог залезать в него целиком. Горшок превратился в водолазный колокол. В XVI веке на реке Тахо в Испании два грека сели в колокол с зажженной свечой и спустились на дно. Ко всеобщему удивлению, когда они поднялись, свеча продолжала гореть.

Водолазный костюм изобрели в XIX веке, когда появились нужные материалы, прежде всего резина. Резиновый костюм отделял водолаза от воды, через резиновый шланг ему подавался воздух. Теперь человек мог, проводить под водой не минуты, а часы.

Итак, запас воздуха водолазный костюм обеспечил, но нужно было еще справиться с давлением. Две атмосферы на глубине десяти метров, десять атмосфер на глубине девяноста метров. Внешнему давлению люди пытались противопоставить внутреннее, накачивая воздух в водолазные костюмы или в подводные колоколы. Но здесь таилась опасность. Обыкновенный азот, инертный, безразличный азот оказался ядовитым газом для водолазов. Он опьянял их на глубине, а при быстром подъеме закипал в крови.

Чтобы возвратить водолаза в нормальные условия, нужно было делать не мягкие, а жесткие костюмы, могущие выдержать внешнее давление. Но в жестких костюмах человек не мог самостоятельно передвигаться, он способен был только наблюдать.

Подводная лодка — это тоже жесткий костюм.

Сто метров в гибких костюмах, метров полтораста в жестких — вот что отвоевал человек у моря. И подводные лодки (доатомные) плавали на таких же примерно глубинах (до ста — двухсот пятидесяти метров).

Рекордный скачок был сделан в 1930-х годах, когда в океан спустилась батисфера.

Батисфера была невелика: стальной шар с толстыми трехсантиметровыми стенками, вес — две с половиной тонны, диаметр — полтора метра. Внутри, скрючившись, сидели два человека — биолог Биб и инженер — Бартон.

Девятьсот двадцать три метра — таков был рекорд металлического шара. Глубже его не пускал канат — стальная нить, связывающая батисферу с жизнью. Канат и так весил около трёх тонн — больше, чем вся батисфера с грузом. Нельзя было удлинять его, он мог оборваться от собственной тяжести.

Двадцать лет держался рекорд Биба и Бартона. Он был побит батискафом — батисферой без каната.

Батискаф спускался на дно при помощи балласта, а поднимал его бак с бензином. Бензин, как известно, легче воды. Всплывая, бензиновый бак тащил вверх и гондолу. Получился как бы подводный аэростат. Подъемная сила бензина не так уж велика, поэтому важно было сделать бак полегче. Это удалось решить остроумно: снизу в бак поступала вода, она давила на бензин, давление внутри и снаружи уравновешивалось и не требовалось особой прочности, не требовалось толстых стенок. Можно сказать про батискаф так: сами люди спускаются здесь в жестком водолазном костюме, а бензин везут с собой в легководолазном костюме.

Первый батискаф построил Огюст Пикар, тот, который строил первые, стратостаты. На высоте пятнадцати километров и на глубине в один километр Пикар был пионером. На четыре километра спустились, тоже в батискафе, французы Уо и Вильм. И наконец 23 января 1960 года Пикар-сын спускается на дно Марианской впадины. Глубина одиннадцать километров! Дно! Дальше идти некуда. Более глубоких впадин не знали тогда…

В первый же день пути машина Ходорова побила все рекорды водолазов и подводных лодок. Теперь предстояло вступить во владения батискафов, в те края, где «дальше некуда».

14

Я проснулся с радостным ощущением — что-то предстоит хорошее. Потом вспомнил: продолжается путешествие. Вскочил быстро, как бывало в экспедиции к концу лета, когда торопишься использовать каждый светлый час, поспешно, умылся, перед завтраком забежал в экранную.

В экранной было темно… как на морском дне. Но когда я открыл дверь, из тьмы послышалось рассерженное шипение:

— Ш-ш! Мешаете! Дверь закройте, дверь!

Монотонно гудели телевизоры. Во тьме слышались вздохи, возгласы, латинские названия… Кто-то ойкнул, высвобождая ногу из-под моего ботинка. Комната была набита битком.

На черных экранах метались огоньки. Когда я привык к темноте, выяснилось, что розоватые огоньки эти сидят на юрких рыбках, как бы унизанных бисером. Одна из них ткнулась в экран, я невольно отшатнулся. На нас глядела страшная, облитая пламенем зубастая пасть и черные глазницы черепа, обведенные фосфорическим сиянием.

— Аргиропелекус, — послышался в темноте спокойный голос Казакова.

Аргиропелеки — серебрянки — частые жители морских глубин, это крошечные рыбки, не больше речного пескаря.

Потом появился удильщик. На спине у этой рыбы длинный отросток, как бы удочка, а на конце ее светящийся фонарик — приманка. Прельстившись приманкой, мелкий хищник разевает рот, и хлоп — сам попадает в пасть удильщику.

— Удильщики встречаются довольно редко. Им трудно найти друг друга в черных глубинах. И, чтобы не остаться бездетной, самка таскает на спине приросшего самца.

Проплыли глубоководные кальмары, гораздо меньше вчерашнего, но с длинным, узким, как палка, телом и еще более длинными червеобразными щупальцами. Прошла над боковым: экраном красивая рыба с пятью рядами разноцветных огней на боках и другая, метра полтора длиной, с желтыми светящимися точками. Издалека они напоминали иллюминаторы большого парохода.

У одних рыб светились глаза, у других плавники или оскаленные зубы. Проплыла огромная пасть на маленьком вертлявом тельце. Виднелись рыбы круглые, как шар, и плоские, как платок, но с развевающимися, как бы разорванными на лохмотья плавниками.

— Какой смысл в такой нелепой форме? — спросил кто-то в темноте, — Плавать же трудно. Ни удрать, ни добычу поймать.

— Есть морские коньки с такими отростками, — отозвалась Казакова. — Они прячутся среди водорослей и подражают по форме водорослям.

А муж ее поправил:

— Но тут же нет водорослей в глубине. Возможно, эти отростки, как хвост у ящерицы. Хищник хватает, отрывает кусок, а прочее цело. Ящерица отдает хвост, чтобы спастись, голотурия выбрасывает врагу внутренности…

— Поглядите, поглядите, а это что?

Проплывало что-то вроде паутины, слизистое, полупрозрачное, ячеистое. В глубоководные сети такое животное не попадалось. Может быть, оно было слишком нежным и тралы разрывали его на части. Никто не мог сказать, как называлось неведомое существо. С первого рейса машина делала открытия.

— Смотрите, настоящий хаулиод!

На глазах у зрителей разыгрывалась подводная трагедия. В иле, в нижней части экрана, куда подсвечивали прожекторы, рылась, сонно пошевеливая плавниками, толстая ленивая рыба. А перед носом у нее вилась маленькая, вертлявая. И я, по правде сказать, не обратил на нее внимания, подумал, что это вроде лоцмана при акуле, питающегося объедками. Потом толстая рыба приподняла глупую морду. Сверкнула черная молния… и острые зубы-иголки хаулиода, светящиеся холодным огнем, впились в морду большой рыбы, охватили ее нос и рот.

Рыба заметалась, забила хвостом, затрясла головой. Но пасть ее сидела в чужой пасти, чужие зубы впились в нос и нижнюю челюсть. Нахальный противник был в три раза меньше. Тельце его болталось, словно черный колпачок, на голове большой рыбы. И все же она не могла сбросить противника. Хаулиод, перехватываясь зубами, надевался на добычу, натягивался на нее, словно перчатка. Тщедушное тельце его раздувалось. Голова, плавники, туловище большой рыбы постепенно влезало в ненасытную пасть. Вот уже только трепещущий хвост высовывается между зубами. Хаулиод превратился в туго набитый пузырь, на котором торчат, как пришитые, маленькая головка и хвостик.

Редко попадается добыча в темных глубинах. И хаулиод приспособился глотать любую, даже в три раза больше его самого. Этому посчастливилось. Он насытился, может быть первый раз в жизни.

И вдруг — хап!

Налетела темная тень, разинула пасть. И пришел конец живоглоту, проглотили его вместе с жертвой.

Перед самым экраном остановилась средних размеров акула, совсем такая же, как на поверхности. Только глаза у нее были странноватые — ярко-белые, как бельма у слепого, и большие, словно фарфоровые тарелки. Эта глубинная акула явно была слепа.

— А хаулиода-то она нашла, даром что слепая…

— Возможно, глаза стали другим органом чувств. Иначе, зачем бы им оставаться такими громадными. У крота глазки как маковые семечки.

— Дверь, товарищи, дверь! Дверь закройте, свет мешает.

— Товарищи, завтрак стынет. Идите скорей в столовую. Идите же, вас ждать не будут. Ровно в девять машина тронется.

15

В девять часов заволновалась вода на заднем экране, на нижних облачком поднялся ил. Машина двинулась в путь по подводному плато.

Плато было пустынным. Ничего похожего на вчерашние подводные джунгли. Кое-где попадались небольшие звезды, голотурии, губки — сидячие донные животные. Рыбы исчезли. От бурлящего металлического чудовища все умеющее плавать и шагать спешило укрыться.

У биологов работы было все меньше, зато все больше у нас, геологов. В особенности когда часа через два после старта машина начала спуск по довольно крутому косогору.

Уклоны достигали пятидесяти градусов, автомобили таких не берут. Но с изумительной точностью машина выбирала путь. Она осторожно сползала по кручам, переправлялась через подводные ущелья, с крутых выступов прыгала, как лыжник с трамплина. Прыжки в воде получались плавными, словно в замедленной съемке. Летящий лыжник опускает пятки, иначе он врежется в снег носками и перевернется через голову. Так же прыгала и машина. В падении корма у нее перевешивала, она становилась на грунт задней частью гусениц, потом всей подошвой и продолжала путь без задержки.

На склоне было множество препятствий, словно нарочно придуманных. Машина преодолевала любые с неизменным искусством. Местами ей приходилось делать двойные, даже тройные прыжки. Только прикоснулась к грунту — и снова парит… в воде. Мнимые пассажиры (всем сидящим в экранной комнате по-прежнему казалось, что они путешествуют под водой) то и дело аплодировали машине и Ходорову.

Мы с Сысоевым не аплодировали и не восхищались. Вообще мы смотрели не вперед, а назад. На заднем экране, в дымке взбаламученного ила, смутно виднелись пласты пород: гладкие песчаники, губчатые известняки, плитчатые сланцы, мел, ракушечник, пески, глины черные, бурые, серые, желтоватые, зеленоватые, голубоватые. Изредка прожекторы освещали какие-нибудь окаменелости.

— Глубина тысяча двести семьдесят — диктовал я. — Пласты известняка. Отпечаток спиральной раковины. Вероятно, гигантский аммонит. Продолговатые раковины белемнителлы. Предполагаю верхние меловые отложения.

Сысоев торопливо чиркал пером.

— Вы уверены, что это был аммонит? — переспрашивал он. — Я не разглядел. Стоит ли записывать? Юрий Сергеевич, убедите Ходорова остановить машину. Так нельзя работать. Это же пустая трата времени.

Сам я хуже всего работаю в тихой комнате за письменным столом. Дома все мешает; шепот, шаги в коридоре, грохот грузовика на улице. Я успеваю гораздо больше, когда времени в обрез, собирается гроза или донимают комары, В трудных условиях как-то мобилизуешься, забываешь обо всем постороннем. А Сысоев, видимо, не умел приспосабливаться, привык к неторопливым размышлениям над бумагой. И тут он суетился, ломал карандаши, забывал и терялся, плачущим голосом твердил:

— Честное слово, я брошу. Это несерьезно. Нельзя заниматься геологией из окна поезда.

Но он был неправ. Геологией можно заниматься повсюду — и в поезде, и на пароходе, и с самолета даже. Там работа иного сорта — не кропотливое описание, а беглый обзор. Однако в самом начале, когда только приступаешь к поискам, как раз полезен беглый обзор. Во всяком деле так. Ведь и артист, прежде чем учить роль, читает всю пьесу. Сейчас машина протаптывала первую тропочку на громадной неведомой территории. Конечно, обзор был нужен прежде всего. И следовало приспосабливаться к темпу, глядеть зорче, распознавать быстрее.

— Пишите, Петр Дементьевич: «Асфальтит. Глубина тысяча триста девяносто». Наконец-то!

Сысоев с раздражением отшвырнул перо.

— Почему асфальтит, Юрий Сергеевич? Есть сотни минералов темного цвета. Почти все вулканические основные породы…

— Асфальтит здесь должен быть, а основные не должны быть.

Сысоев был сбит с толку, растерян, иначе он не сказал бы почти невежливо:

— В статьях вы так солидны, осторожны в выводах, а тут ведете себя, как студент-первокурсник. Почему асфальтит?

— Потому, что я ждал асфальтит. Потому что я думал, что мы встретим асфальтит.

— Рано нам думать, Юрий Сергеевич. Наблюдать надо, собирать факты. Есть же порядок в научной работе.

Этот любитель порядка начинал раздражать меня.

— Кажется, для вас порядок дороже, чем открытие, — съязвил, я. — Вероятно, дома вы обедаете по часам шестнадцать минут с четвертью и устраиваете скандал жене, если вилка положена не с той стороны.

— Во всяком случае, я не швыряю слов на ветер. В геологии хватает теоретиков. И так на двух геологов три теории, четыре догадки.

— А я предпочитаю идти в поле с догадкой, потом проверять ее фактами. Догадка моя такова: мы увидим третичные сланцы и мел на всех склонах, вплоть до впадины. Сланцы с прослойками угля и асфальта. Вулканические породы как редкость. Во впадине их не будет совсем. Запишите и проверьте.

Но тут послышались взволнованные восклицания. Я обернулся. На переднем экране виднелись тугие клубы бурого дыма…

Назад: Г. Гуревич На прозрачной планете

Дальше: На прозрачной планете