Глава 3

Я мыслю — значит, я существую

Музыкальность мысли

Между «физиками» и «лириками» больше сходства, чем различия. При всем своеобразии разных видов творчества (сравните хотя бы актера и изобретателя) между ними много общего. И не только потому, что они опираются на тех же трех китов, а главным образом потому, что и сочинение музыки или стихов, и открытие законов природы, и технические изобретения — это прежде всего работа мысли. И Андерсен, и Менделеев, и Кипренский представляли в яркой форме человеческую мысль.

Помните, как верно говорил Паустовский в «Золотой розе»: «Кто может провести резкую границу между воображением и мыслью? Ее нет, этой границы. Воображение создало закон притяжения, бином Ньютона, печальную повесть Тристана и Изольды, расщепление атома, здание Адмиралтейства в Ленинграде, „Золотую осень“ Левитана, „Марсельезу“, радио, электрический свет, принца Гамлета, теорию относительности и фильм „Бэмби“.

Человеческая мысль без воображения бесплодна, равно как и воображение бесплодно без действительности».

Поэт, артист, ученый начинают с того, что внимательно всматриваются, вслушиваются, вообще вчувствываются в окружающий мир. В их сознании возникают своего рода мысленные слепки того, что они видят, слышат, наблюдают. Это первый этап мышления, как говорят, чувственное познание.

Потом человек начинает глубже вдумываться в то, что увидел и услышал, отбрасывает частности, детали, усваивая самое характерное, главное. Это вторая, более сложная фаза — абстрактное мышление.

Иногда считают, что художник отличается от ученого как раз тем, что его мыслительная деятельность сводится к чувственному этапу. Тем самым художественное творчество несправедливо относят как бы к низшему рангу, а ученые ставятся в положение привилегированных, освоивших второй, высший уровень мышления.

В действительности все гораздо сложнее. Для мышления любого человека, если только он вообще думает, характерны обе ступени. Будь то Ломоносов или школьник Петька, думают они по одному трафарету: сначала познают особенности окружающих предметов и явлений, так сказать, на ощупь, с помощью чувств, а потом — добираясь до их сути логическим путем.

Собственно, в этом месте мы можем призвать в свидетели самих себя.

Глядя на красные помидоры, круглые фонари, ощупывая шероховатые кирпичи и гладкие яблоки, слушая гудок удаляющегося поезда, мы накапливаем чувственный опыт, чувственные знания, почерпнутые благодаря непосредственному общению с окружающими предметами. В нашем сознании откладываются образы этих предметов, создавая гибкую, подвижную систему (раньше считали — картотеку). И теперь достаточно увидеть красный съедобный или круглый светящийся предмет, как сознание подскажет, что нечто подобное вы уже встречали: первыми свойствами обладал сорванный с куста и съеденный помидор, вторыми — фонарь, что освещал вечером улицу, по которой вы возвращались домой.

А потом приходит другое знание. Вам только назовут предмет или вы прочтете его название в книге, а сознание уже подсказывает, что вам это знакомо. И в ответ на ряд звуков, которые издает ваш собеседник, или значков, что нарисованы на книжной странице, в вашем сознании всплывает мысленный образ того предмета, о котором вы прочли или услышали. При этом вы представите себе не просто съеденное вами вчера маленькое кислое яблоко, но яблоко вообще (а не арбуз или дыню). Слова, откладываясь в сознании, образуют еще одну систему условных сигналов, связывающих нас с действительностью, которую мы хотим познать.

Слова отражают самую суть окружающих нас предметов и явлений. С помощью слов мы узнаем больше не только о самих предметах, но и об их взаимосвязи, причинах такой зависимости, возможных последствиях, то есть начинаем, наконец, рассуждать, думать.

Итак, каждый может обнаружить у себя оба вида мышления.

Однако люди не схожи между собой. У одних преобладает первая сигнальная система, это художественные натуры. У других — вторая сигнальная. Это мыслители. Но у тех и у других главенство принадлежит не чувству, а разуму. Недаром вторая сигнальная система — это чисто человеческое приобретение — держит первую, как говорил Павлов, «под сурдинкой», под непрестанным бдительным контролем.

В чем особенности двух способов мышления? Павлов, одним из первых подметивший деление людей на «художников» и «мыслителей», говорил так: «Одни — художники во всех их родах: писатели, музыканты, живописцы и так далее — захватывают действительность целиком, сплошь, сполна, живую действительность, без всякого дробления, без всякого разъединения. Другие — мыслители — именно дробят ее и тем как бы умерщвляют ее, делая из нее какой-то временный скелет, и затем только постепенно снова собирают ее части и стараются их таким образом оживить, что вполне им все-таки не удается».

Как видим, расхождение начинается уже на первом — созерцательном — этапе. «Художники» наблюдают жизнь, наслаждаясь полученными впечатлениями, «мыслители» — анализируют, словно препарируя ее в анатомическом театре. Разумеется, Сеченов был прав, когда говорил, что «всякий анализ убивает наслаждение». Но ведь эмоциональная потеря возмещается у исследователей победами разума. И если говорить о результатах художественного и научного творчества, то как не согласиться с академиком Энгельгардтом, который подчеркивал: «Я убежден, что по силе и глубине радостных эмоций, которые несет с собой творческий успех ученого, эти переживания совершенно того же порядка и силы, как эмоции, ощущения художника при осуществлении его творческих замыслов. Это и самое мощное и самое высокое чувство удовлетворения, какое только может испытывать человек».

Да и сам Павлов, помните, писал: «Большого напряжения и великой страсти требует наука от человека. Будьте страстны в своих исканиях». Представление, будто ученый обязательно холодный, рассудочный человек, неверно. Просто сам характер эмоций, сопутствующих творчеству ученого и, скажем, писателя, различный.

Что же касается существа наблюдательного этапа мышления, то бесспорно одно: художник рассматривает жизнь в целостности, а мыслитель выделяет одно явление. Но при этом художник всегда усматривает в наблюдаемом общие черты. «Чтобы писатель мог создать портрет лавочника, попа и рабочего, — говорил Горький, — нужно присмотреться к сотне попов, к сотне лавочников и сотне рабочих».

Вот мы снова призвали в свидетели писателя и ученых, и они приводят нас к тому же выводу: в конечном счете и ученый, концентрирующий внимание на чем-то частном, чтобы потом прийти к общему, и художник, разглядывающий множество деталей, дабы найти типичные, идут схожими путями.

Схожие-то схожие, но ведь есть и различия.

В чем же они?

В том, как протекает второй, главный этап обдумывания, так сказать, собственно мышление.

Тут-то и намечается, казалось бы, коренная противоположность между художественным и научным мышлением. Художник с помощью творческого воображения создает музыкальные, поэтические, живописные образы. А ученый путем логического рассуждения приходит к открытию, ну, хоть неизвестных законов природы.

Такова классическая схема. Но в нее никак не укладываются реальные факты. Начать с того, что еще Владимир Ильич Ленин обращал внимание на такую деталь: «…в самом простом обобщении, в элементарной общей идее („стол“ вообще) есть известный кусочек фантазии». И еще более определенно: «Напрасно думают, что она (фантазия) нужна только поэту: это глупый предрассудок.

Даже в математике она нужна, даже открытие дифференциального и интегрального исчислений невозможно было бы без фантазии».

Вот вам и строго логический путь. Вспомните, что говорят о воображении сами ученые, и вам станет ясно, что научное творчество вовсе не так абстрактно, как принято думать.

Конечно, в художественном творчестве образность выражена ярче. Прочтите, что пишет в своем дневнике Делакруа о Микельанджело. Он не считает его настоящим скульптором, а лишь живописцем. «Его статуи повернуты к нам фасом — это контуры, заполненные мрамором, а не результат мышления массами». Как верно и хорошо сказано про работу скульптора — мышление массами.

Сравните с Репиным, который как бы думал в цвете, такими яркими и зримыми были его мысленные образы.

Ясно, что ученый не может мыслить массами или красками, но кто сказал, что формулы и теоремы не могут быть в сознании математика столь же яркими и впечатляющими, как звуки для композитора?

Вспомните, как возмущался Норберт Винер «так называемыми культурными людьми», для которых математика — нечто в высшей степени скучное, сухое и отвлеченное. И уж конечно, едва ли кто-нибудь из нематематиков в состоянии освоиться с мыслью, что «цифры могут представлять собой культурную и эстетическую ценность или иметь какое-нибудь отношение к таким понятиям, как красота, сила, вдохновение».

А разве не прав был Лобачевский, когда говорил про неевклидову геометрию: «Это столь красиво, что имеет такое же право на жизнь, как геометрия Евклида». И недаром Эйнштейн сказал про модель атома, предложенную Нильсом Бором: «Это наивысшая музыкальность в области мысли».

Словом, ясно, что и ученые пользуются образным мышлением. Логические же рассуждения включаются на завершающем этапе. Это своего рода квинтэссенция мысли, выраженная безо всяких «посторонних» (в смысле — эмоциональных) примесей, предельно абстрактная, почти математически концентрированная.

Опять-таки не всегда можно сказать столь определенно. Бывают умы, так приспособленные для логических построений, что, по-видимому, сама логичность заменяет им образность. Они не испытывают трудностей при оперировании абстрактными схемами (обычно это одаренные математики), поэтому и не нуждаются в опоре на наглядные образы. Больше того, у них наблюдается склонность находить логический и математический смысл во многих явлениях, далеких от математики.

Кто-то из известных педагогов рассказывал, что одна его ученица, обладая математическими способностями, сравнительно плохо запоминала стихи. Причем явно пыталась уловить логический смысл в расстановке слов в стихотворении, а ритм улавливала слабо. Когда ее стали учить музыке, она увлеклась нотной грамотой, теорией музыки, то есть опять-таки той стороной, которая позволяла математически представить себе законы рождения мелодии. При рисовании она стремилась осмыслить размеры изображения, пропорции частей и т. д.

Еще более любопытно, когда мыслительный вариант ума наблюдается у человека, принадлежащего к художественному типу, и наоборот: художественный склад ума — у представителя науки.

Пример первого, видимо, представлял собой писатель Юрий Олеша, которого всегда влекло на философские высоты: и в поэтическом и в интеллектуальном смысле. Недаром его так и называли — «поэт-мыслитель».

Ко вторым относятся Нильс Бор и Фарадей.

Современник и до некоторой степени соавтор Альберта Эйнштейна Леопольд Инфельд оставил нам интересное свидетельство о способе мышления этих известных ученых.

«Если мы обратимся к прошлому и попытаемся найти ученого, по типу интеллекта сходного с Бором, то сравнение с Фарадеем, по-моему, будет наиболее правильным… Оба ученых обладали воображением, граничащим с ясновидением. Фарадей видел силовые линии электрического и магнитного полей там, где для современных ему физиков существовала только пустота — пространство, лишенное всякой материальной сущности. Достаточно было один раз услышать Бора, посмотреть на движения его рук, когда он показывал чертежи и модели, — и становилось ясно, что ученый на самом деле видел, как построен атом, что он мыслит образами, которые неустанно проходили перед его глазами.

Оба оперировали сравнительно простыми математическими средствами… Фарадей не знал математики до самых ее глубин. А математический аппарат Бора по сравнению с той изощренностью, какую проявляют современные теоретики в применении математического аппарата, необыкновенно прост. Сила Бора не в математическом анализе, а в удивительной мощи фантазии, видящей физическую реальность конкретно, образно и открывающей в ней новые, никем не предугаданные связи.

Эйнштейн же представлял совершенно противоположный тип интеллекта. Если мы и здесь решим воспользоваться сравнением из истории науки, то скорее всего нам следует назвать Ньютона. Эйнштейн мыслил логическими категориями. Ему значительно меньше, чем Бору, было свойственно образное мышление».

А сколько еще среди ученых, писателей, художников «смешанных» умов, где соотношения между логическим и образным началом гораздо запутаннее. И все это осложнено разными характерами, темпераментом, склонностями, способностями. Кто возьмется подобрать ключ к чужому уму, раскрыть музыкальный контрапункт мысли?

Во всяком случае, пока ясно одно: людей творческих характеризует явная принадлежность к художественному или мыслительному типу, или, иными словами, ярко выраженная способность к тому или другому способу мышления. Там же, где обе крайности сбалансированны, уравновешены, — и результат обычный, средний. Не в этом ли причина, что Ломоносов сделал много открытий, додумался до чего-то нового, чего до него никто не понял, а рядовой ученик, школьник освоил только то, что было открыто раньше, хотя он тоже пускал в ход и весь наличный чувственный опыт и свое абстрактное мышление.

Но и Петька, зубрящий за партой азбучные истины, еще пригодится нам в наших дальнейших рассуждениях. К Ломоносовым мы тоже вернемся. А сейчас мы должны рассмотреть такой интересный объект, как мы сами.

Не только интересный, но и очень сложный.

От образа к формуле

Лаплас говорил: «Человеческий разум испытывает меньше трудностей, когда он продвигается вперед, чем когда он углубляется в себя». Астроном и математик, он в полную меру познал трудности, связанные с овладением научными высотами, и все-таки преклонил колени перед наукой о мышлении.

И не зря. Исследовать нечто неосязаемое, эфемерное, быстротечное — что может быть труднее? Как остроумно заметил один американский психолог, «предмет исследования психологии трагически невидим, а наука с таким невидимым содержанием сама может стать в конце концов невидимой».

Психология действительно все время балансирует на острие ножа. Подумайте сами, любая наука изучает либо явления природы, либо события, либо людей — словом, всегда что-то зримое, вещественное, материальное. А мысль не содержит ни грана вещества, по самой своей природе она идеальна. И бывает иногда трудно не свихнуться в сторону — к бестелесной душе (а от нее недалеко и до всемогущего бога, осеняющего нас мыслями, ниспосылающего их свыше). В то же время мысль появляется не где-то в пространстве, а рождается у нас в мозгу, она плод работы наших нервных клеток, и любой мыслительный процесс сопровождается физическими, химическими и электрическими изменениями в нервной системе. И очень важно не уклониться в другую сторону, не заметить разницы между работой мозга (чисто физиологической) и собственно мышлением — формированием мыслей и образов, их развитием.

Итак, homo sapiens такой, какой он есть.

Возьмем в руки карандаш и лист бумаги. Нет, не для того, чтобы конспектировать курс психологии. Эти обыденные предметы нам пригодятся, чтобы на наглядных примерах постичь азы психологической науки.

Для простоты мы с вами говорили до этого о двух основных стадиях мышления — чувственной, образной и абстрактной, логической. На деле все обстоит гораздо сложнее.

Начальный источник наших знаний об окружающем — это ощущения. Самый первый и самый простой образ внешнего мира. Механизм их образования хорошо известен. Вы пишете карандашом. Вы видите, что он снаружи, скажем, синего цвета, грифель же черный, заостренный. Вы чувствуете пальцами его грани, слышите, как при нажиме слегка поскрипывает под ним бумага.

Все эти зрительные, слуховые, осязательные раздражения воздействуют на ваши органы чувств. Раздражение по нервам передается в мозг.

В результате этого довольно подробно изученного физиологического процесса в нашем сознании появляются умозрительные ощущения цвета, граненых ребер карандаша, шероховатой бумаги. Они невесомы, невидимы, бесцветны и бесплотны. Только что это было всего лишь возбужденное, рабочее состояние нервных клеток, в которые пришло определенное количество нервных импульсов. И вот уже случилось что-то неуловимое: мы ощутили и прикосновение карандаша, и его цвет, и его форму, а ведь в мозгу не было ни синих, ни шероховатых нервных импульсов, и не стали ни гранеными, ни скрипучими нервные клетки, вобравшие в себя импульсы.

Мы ощутили все свойства взятого в руку предмета и восприняли его как карандаш или как лист бумаги. И стоит теперь вспомнить о нем, как перед нами мысленно появится синий граненый карандаш с черным царапающим грифелем. Теперь уже не обязательно брать его в руки, представить себе такой карандаш мы можем и заочно.

Почему? Да потому, что где-то в нашем мозгу остался мысленный слепок с карандаша, которым мы писали. Его образ.

Большинство образов возникает у нас описанным путем: сначала пощупали, посмотрели или послушали, потом вспомнили мелодию знакомой песенки, улицу родного города… Но с таким же успехом можно представить себе, например, тундру, в которой вы никогда не были и которая знакома вам только по описаниям. Конечно, для этого надо сделать некоторое усилие, но вот Андерсену, как мы помним, ничего не стоило вообразить бал, на котором танцуют ожившие цветы… Для людей с творческой фантазией это не трудно.

Разумеется, не обязательно представлять себе, так сказать, то, чего не было или заведомо не могло быть. Мы уже говорили, что воображение необходимо любому писателю — даже сугубому реалисту. Теперь мы можем подтвердить это научно.

Обычно образы предметов, возникающие в их отсутствие, бледнее непосредственных ощущений. А у людей творческих представляемые образы могут достигать небывалой яркости. Вспомните, что Бетховен сочинял Девятую симфонию, будучи уже совсем глухим, — значит он ее слышал лишь внутри себя. Левитан большинство летних пейзажей писал зимой, воссоздавая их зрительно по отдельным наброскам.

Другой мастер пейзажа, Нисский, рассказывает: «Я люблю работать по памяти, не прибегая к этюдам и рисункам с натуры. Стараюсь „вобрать“ пейзаж в себя, чтобы потом, порой долгое время спустя, в тишине и уединении, где-нибудь на Сенеже или в московской мастерской воплотить его кистью… Моя вещь „На Дальнем Востоке“ подмечена из окна быстро идущего поезда. Щетина леса на хребте сопки, быстро промелькнувший аэродром с самолетами. Зарисовать ничего не успел, этюда сделать тоже. Остальное — в представлении и видении по памяти».

А когда художник осознавал, что качество заочного воссоздания образов окружающей действительности у него развито недостаточно, он старался по мере сил исправить положение. Алексей Толстой, например, говорил: «Я стал учиться видеть — галлюцинировать. Впоследствии я развил в себе эту способность до такой яркости, что часто, вспоминая, путал бывшее и воображаемое».

Причем у композитора не обязательно должны возникать именно слуховые образы, а у художника зрительные. Вот что писал драматург Легуве, живший в прошлом веке, своему партнеру Скрибу: «Когда я пишу какую-нибудь сцену, я слышу, а вы видите. При каждой фразе, которую я пишу, голос действующего лица звучит у меня в ушах. У вас же действующие лица ходят перед вашими глазами. Я — слушатель, вы — зритель». — «Совершенно верно, — ответил Скриб. — Знаете, где я нахожусь мысленно, когда пишу пьесу? В середине партера».

Римский-Корсаков, сочиняя музыку, мысленно видел картины природы в полном богатстве красок и со всеми тончайшими оттенками цвета. Поэтому его музыка отличается такой живописностью. Возникавшие у него зрительные образы были столь же яркими, как и слуховые.

Примеры эти можно продолжить, но давайте лучше вернемся к разговору о последовательных стадиях мышления. Итак, первый — чувственный — этап оказался уже трехступенчатым: сначала мы улавливаем простейшие ощущения отдельных качеств и свойств предметов, на их основе складывается образ предмета в целом, воспринимаемый нами еще наглядно, то есть пока предмет находится в непосредственном контакте с нами. И наконец, более отвлеченное представление о предмете, заочное.

Многие психологи утверждают, что уже на этой первой стадии мышления можно говорить о двух способах восприятия действительности — образном и логическом, — преобладание либо того, либо другого из которых потом приведет к разделению творчески мыслящих людей на художественный и мыслительный типы.

Чувственные образы дают нам представление об отдельных предметах, единичных явлениях. Окружающий мир является перед нами, как бесконечная мозаика разнообразных свойств предметов и их взаимоотношений. И чтобы вычленить случайные свойства от закономерных, общие от частных, внешние от внутренних, мало простого чувственного знания. Необходимо логическое мышление.

Конечно, резкого перехода тут нет. Пропасть между чувственным и логическим мышлением должна быть чем-то заполнена. Такой промежуточной стадией служит, по-видимому, так называемое чувство-мысль, о котором актриса Бабанова говорила: «У меня потребность после читки отложить все на возможно далекое время, не работать… На это уходит около месяца. А затем что-то оживает. Я начинаю чувствовать, что это не слова, не названия, а какие-то люди, живые люди… Я не знаю, как сказать… не знаю, где грань, когда ты думаешь и когда ты чувствуешь».

Как научно объяснить появление этого моста между чувством и мыслью? Человек ощущает не только различные свойства и качества предметов, но и те связи и отношения, которые между предметами существуют. Не ощутив этого сходства или различия, мы не могли бы его в дальнейшем осознать.

Чувство взаимного соотношения предметов — это уже так называемое интеллектуальное чувство. Оно непосредственно предшествует мысли логической, выраженной словами.

Первый и главный признак мышления — обобщенное отражение действительности. Помните, у Ленина: «Каждое слово уже обобщает».

Когда вы говорите «карандаш», вы подразумеваете под этим не только тот карандаш, что держите в руке, но и вообще предмет, изделие, с помощью которого можно писать.

Пожалуй, не менее важно и второе свойство. Допустим, вы встали утром и хотите узнать, холодно сегодня или тепло. Можно, конечно, просто выйти на улицу и на практике убедиться, мороз там или оттепель. Это чувственный, наглядный способ. В этом случае вам не пришлось думать, вы просто ощутили прохладу воздуха и капли дождя, и этого оказалось достаточно. Может быть, вы даже не сказали про себя: «Ну и холодище», — а лишь поежились да подняли воротник пальто.

Но к тому же выводу можно прийти и косвенным путем, не подставляя лицо ветру. Достаточно просто подойти к окну и взглянуть на градусник. Остальное — дело вашего ума. Путем нехитрых рассуждений вы сообразите, надевать сегодня плащ или пальто.

Это и есть мышление.

От наглядно-чувственного опыта оно отличается своей абстрактностью. Вы ничего не ощущали и не измеряли даже. А лишь рассуждали, то есть имели дело с отвлеченными свойствами предметов и явлений — градусником, заполняющей его ртутью, нарисованной на нем шкалой, температурой воздуха и так далее — и мысленно устанавливали между ними связи, причинную и следственную зависимость.

Благодаря тому, что мышление имеет дело не с конкретными предметами, а обобщенными, абстрактными понятиями о них, возможности нашего разума очень возрастают: область того, что мы мыслим, значительно шире того, что мы непосредственно ощущаем. С помощью мышления мы познаем и то, что уже давно прошло, и то, что еще только когда-то будет. И вообще то, что недоступно непосредственному восприятию, — температуру звезд, например.

Но как мы все же думаем?

Как совершается переход от заочного образа того круглого стола, что стоит у вас в комнате, к отвлеченному понятию о «столе вообще», как мебели, приспособленной для еды и работы? Какие этапы проходит мысль дальше?

Мысль начинается с сравнения. Сопоставляя между собой образы разных предметов и явлений, мы постепенно отделяем главные их признаки от второстепенных, закономерные от случайных, общие от частных. Только мысленно сравнив множество круглых и прямоугольных, больших и маленьких, высоких и низких, трех- и четырехногих столов, мы пришли к обобщенному понятию стола вообще.

Чтобы у нас выработалось такое понятие, нам пришлось не просто сопоставлять разные столы по размерам и форме. Надо было мысленно расчленить стол на части (анализ), понять назначение каждой из них, затем мысленно же собрать стол вновь (синтез).

Анализируя, что собой представляют ножки стола или его крышка, мы отвлекались от того, из чего они сделаны, какого цвета, какой формы и тому подобных несущественных для нас сейчас свойств. Нас интересовала только их роль — от остального мы, как говорят, абстрагировались.

Наглядным примером синтеза может служить так называемый «словесный портрет» — описание отдельных черт лица, по которым можно представить себе наружность никогда не виденного раньше человека. Словесный портрет используют для опознания преступника, если нет его фотографии, — помните у Шейнина.

Главное, что мышление наше всегда имеет какую-то цель: что-то понять, ответить на определенный вопрос, решить большую или маленькую проблему и так далее. Своей целенаправленностью оно и отличается от простой цепочки ассоциаций. Однажды человеку предложили описывать все, что придет ему в голову, когда, лежа на диване, он услышит случайно сказанное слово и станет «думать», не имея определенной задачи. В ответ на произнесенное слово «палочка» услышали:

«Палочка дирижера… Знакомый учитель пения, композитор, композитор Глинка (виденный портрет его в шапочке)… Римлянин вроде Нерона, римский дворец, идет римлянин в белой одежде… Сад, масса роз, аллея, там много воинов… Громадное дерево, на нем узор елочных палочек. Вылетают белые птицы оттуда. Это стреляют. Это пули. Я вижу, как они летят, вернее, след их — белые, блестят. Они превращаются в звериные лапы с белыми когтями. Последние ползут, расплываются, это дорога. Дорога превращается в водопад на Кавказе…»

Вот какая несуразица может получиться, если думать ни о чем, бесцельно, ничего ни с чем не сравнивая, не обобщая.

Сравнение, анализ, абстракция, синтез — это все различные виды умственных действий, так сказать, обязательный набор правил мышления, без которого не обойтись ни художнику, ни писателю, ни ученому, ни инженеру, ни просто школьнику.

С чем же производятся эти умственные действия? Подобно тому, как чувственное знание оперирует образами предметов и явлений, логическое мышление имеет дело с понятиями. Понятие, как мы уже говорили, — обобщенное представление о предмете. Это и есть пресловутый «стол вообще». Понятие в отличие от образа предмета лишено чувственной наглядности, оно возникло не на основе ощущении, мы до него «дошли головой».

Наконец еще одна несхожесть. Образы предметов не имеют никакой специальной формы существования, а понятия всегда выражены в словах, и потому ими удобнее оперировать при мышлении.

Характер мышления каждого человека в значительной мере определяется тем, насколько богаты по содержанию употребляемые им понятия, каким запасом их он обладает.

В ходе умственной деятельности человек оперирует понятиями, определенным образом связывая их между собой. Так образуется простейшая форма мысли — суждение, выражается оно сочетанием слов, то есть предложением. Когда мы соотносим между собой суждения, образуется новая, более сложная форма мысли — умозаключение.

И суждения и умозаключения могут быть самыми различными. Возьмем, к примеру, два основных их вида, когда в результате рассуждений совершается переход от частных случаев к общему положению, и противоположный — когда частный вывод следует из общих посылок. Умозаключения первого типа наиболее часто используются в химической науке. Скажем, измеряют удельный вес какого-то одного куска железа и делают вывод об удельном весе железа вообще.

Вторые умозаключения служат основой математических доказательств. Вот хоть такого: раз все числа, сумма цифр которых кратна трем, делятся на три, значит и число 4128 разделится на три. Эти дедуктивные умозаключения, как их называют, были излюбленным приемом Шерлока Холмса. Сколько самых запутанных преступлений раскрыл он чисто умозрительным путем, всего лишь при помощи последовательных рассуждений.

Пусть вас не смущает то, что все эти преступления да и сам Шерлок Холмс выдуманы Конан Дойлем. Не выдуман в его романах метод размышлений, которым, кстати говоря, сам Конан Дойль тоже владел в совершенстве. В затруднительных случаях к нему обращалась лондонская полиция, и он успешно помогал в раскрытии самых запутанных преступлений (в результате разгадки одного дела был освобожден невиновный человек, двадцать лет просидевший зря в тюрьме).

Вот все эти формы мышления — суждения, умозаключения и правила их образования — и составляют логику. Когда-то она изучала только самые простые, подобные перечисленным здесь. Теперь в ее ведении находятся и более сложные, специальные приемы, характерные для мышления в его наиболее развитой форме — научной.

Уже в результате обычного умозаключения, когда сопоставляются между собой различные суждения, человек приходит к новому знанию. Чем более умело он думает, то есть чем свободнее и в то же время логичнее мыслит, тем больше новых истин рождается в ходе его рассуждений, пока, наконец, мысль не обгонит практическую деятельность и не станет теперь уже сознательно предварять ее. Человек научится думать вперед, иными словами — предвидеть, что может получиться из тех или иных реальных действий. А затем не только делать предположения, но и ставить вопросы.

Умение подметить непонятное, то есть увидеть вопрос, — одна из важных особенностей творческого ума. Сила великого ума нередко проявляется в том, что в привычном и как будто известном он видит проблему, которую надо решить.

Это особенно наглядно видно в труде ученых. Конкретные способы и приемы решения разного рода задач (имеются в виду не просто математические, а вообще проблемы) и составляют основу научного мышления. Нет возможности перечислить их — не только потому, что их чрезвычайно много, но и потому, что далеко не все способы нам известны, то есть осмыслены и поняты нами. Недаром ведь творческое мышление во многом еще остается загадкой.

Конечно, очень заманчиво проникнуть в лабораторию мышления. Понаблюдать какими-то доступными средствами за тем, что происходит, грубо говоря, в голове ученого, когда он находит решение труднейшей задачи.

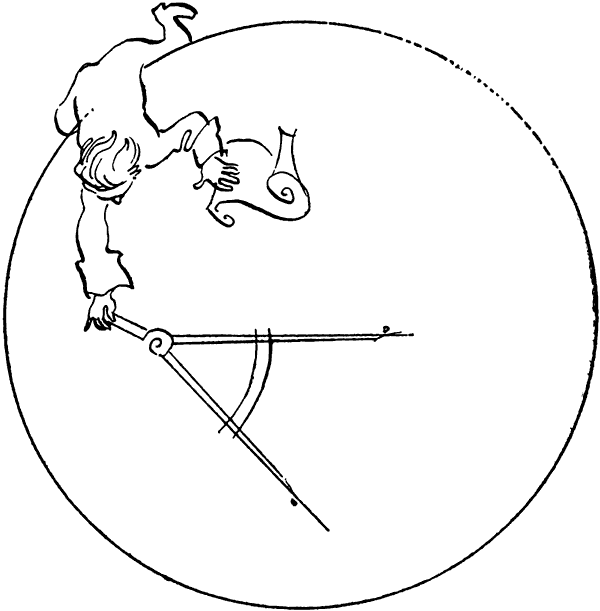

Дать представление о специфике научного мышления может хотя бы такая его форма, как мысленный эксперимент. Впервые применил его Галилей, когда объяснил, что такое инерция.

Теперь каждый из нас, слегка поднатужась, вспомнит: если тело не встречает сопротивления, то теоретически оно будет двигаться равномерно хоть до бесконечности. Это и есть движение по инерции. Сейчас представление об инерции знакомо любому школьнику. Ведь с него фактически начинается такая наука, как механика. А во времена Галилея понятия, отражающие механические движения тел, были нечеткими, например, скорость и ускорение не различались между собой. Впервые «разделил» их Галилей. Для этого он проводил реальные опыты и измерения. Но кто, где и когда наблюдал равномерное бесконечное движение?

Такой опыт невозможно осуществить. Да и чисто логически нельзя «открыть» принцип инерции, так как для этого, помимо скорости и ускорения, необходимо ввести в рассуждение и массу тела как меру инерции, а этого понятия еще не существовало. Оно появилось в результате того самого мысленного эксперимента, о котором идет речь.

Прием этот, впервые найденный Галилеем и используемый учеными в наши дни, на первый взгляд кажется фантастическим.

Галилею не потребовались ни измерительные приборы, ни движущиеся предметы. Все это существовало в его воображении, и сам опыт проводился в уме.

Галилей мысленно рассматривал движение шара по наклонной плоскости. Мысленно он сделал шар идеально круглым, а плоскость идеально гладкой и бесконечной. Так он устранил влияние трения и других случайных и побочных причин.

Что будет с таким идеальным шаром, если его предоставить самому себе? Видимо, он станет катиться вниз со все возрастающей скоростью и бесконечно долго. А если изменить условия? Галилей мысленно же прерывает движение шара и толкает его вверх. В новой ситуации шар, по-видимому, замедлит движение. А что отличало движение вниз по наклонной плоскости и вверх? Только направление. Значит, ускорение и замедление движения зависят от угла наклона плоскости. Это единственное внешнее воздействие, которое испытывает идеальный шар.

Галилей устраняет и его — мысленно располагает плоскость горизонтально. И тогда оказывается, что в этом случае идеальный шар будет оставаться в покое или сохранять величину своей скорости и направление движения неизменными теоретически беспредельно долго.

Так был открыт первый закон механики — закон инерции. Вот как еще, оказывается, можно делать открытия.

О чем думал Наполеон?

Почему-то принято считать образцом подлинно умственной деятельности работу ученого, притом непременно теоретика. Все остальные виды интеллектуального труда относят, как правило, к более низкому рангу.

Однако если вдуматься, выяснится ошибочность столь поспешного вывода (кстати, и среди психологов в этом вопросе нет единодушия: одни в свое время утверждали, что гений возможен только в искусстве; другие видели высшую ступень деятельности разума в занятии философией). Чем ум Петра I, скажем, ниже ума Ломоносова?

Впервые (если не считать Аристотеля) занялся исследованием ума великих практиков, как он их назвал, известный наш психолог Борис Михайлович Теплов. Практиками в их высших проявлениях он считал политиков, государственных деятелей, полководцев, а вообще говоря, любого организатора, администратора, производственника, хозяйственника. Их он противопоставил теоретикам в широком смысле — тем, кто занимается наукой, философией, искусством.

Собственно, не столько противопоставил, сколько объединил. «И мышление ученого и мышление государственного деятеля связано с практикой», — говорил он. Разница только в том, что работа теоретического ума сосредоточена преимущественно на первом этапе познания: на переходе от непосредственного созерцания к абстрактному мышлению. А работа практического ума — главным образом на второй, действенной части познания, когда абстрактные теоретические истины, добытые умственным путем, проверяются практикой, на том самом «верном попадании» после теоретического разбега, о котором говорил Владимир Ильич Ленин.

Борис Михайлович Теплов доказал, что умственная работа ученого, занимающегося одним исследованием нередко долгие годы, даже проще и спокойнее, чем политического деятеля или полководца, которым приходится решать многообразные и противоречивые умственные задачи, да еще в крайне жестких условиях.

Чтобы разрешить в кратчайший срок те сложные задачи, которые встают перед военным начальником в решающий момент боя, недостаточно обычных качеств ума. Необходимо то «окрыление и обострение способности суждения», которое свидетельствует о максимальной продуктивности ума.

Наполеон писал об одном из своих маршалов: «Ней имел умственные озарения только среди ядер, в громе сражения; там его глазомер, его хладнокровие и энергия были несравненны, но он не умел так же хорошо приготовлять свои операции в тиши кабинета, изучая карту».

О другом своем маршале, Массене, Наполеон говорил: «Он плохо продумывал распоряжения. Разговор его был малосодержателен, но с первым пушечным выстрелом, среди пуль и опасностей его мысль приобретала силу и ясность. Талант его возрастал в крайней опасности».

Не правда ли, в главных чертах это напоминает вдохновение? То самое вдохновение, которое долго считалось привилегией исключительно поэтов, потом обнаружилось в более прозаической, научной деятельности, а теперь исподволь проявлялось и в такой сугубо практической работе, как руководство боем. Знаменательно, верно?

Какие же еще качества ума необходимы полководцу?

Наполеон однажды сказал: «Вдохновение — это быстро сделанный расчет». Но вряд ли он имел в виду именно вдохновение, речь здесь идет скорее об интуиции. Не ошибаемся ли мы? Видимо, нет. Вот что говорит Михаил Васильевич Фрунзе: «Для того, чтобы быть хорошим стратегом одинаково как в области чистой политики, так и в военном деле, необходимы особые качества. Самым важным из них является так называемая интуиция, способность быстро разобраться во всей сложности окружающих явлений, остановиться на самом основном и на основании учета этого основного наметить определенный план борьбы и работы».

Итак, опять знакомое слово. Таинственная интуиция. Полководцы, как и ученые, понимают под ней нередко совершенно противоположное. Наполеон видит в интуиции лишь гораздо более быстрое течение мысли, чем при обычном умозаключении или рассуждении. Клаузевиц считает интуицию качественно иным процессом мышления. «Умственная деятельность здесь (на войне) покидает область строгого знания — логики и математики — и превращается в искусство в более широком смысле этого слова, то есть в умение интуитивно выбирать из бесчисленного множества предметов и обстоятельств важнейшие и решающие».

Кто прав? На этот вопрос трудно ответить. Ведь природа интуиции досконально не известна даже психологам. Недаром многие из них предпочитают о ней вообще не упоминать. Борис Михайлович Теплов не относится к их числу. Он делает попытку проанализировать это понятие.

Конечно, интуиция не особый путь познания, стоящий в одном ряду с чувственным и логическим. Это разновидность мышления, качественно отличная от обычных логических умственных действий. Не только большей скоростью, но и меньшей развернутостью. Интуитивное умозаключение всегда сокращенное, но не потому, что отдельные звенья умственного процесса выпадают, просто они очень быстро проносятся в сознании, так что не успевают полностью осмыслиться. Это и дало повод причислить интуицию к бессознательным действиям, что на деле совсем неверно.

Что же касается того, к чувственному или логическому мышлению относится интуиция (обычно ее причисляют к наглядной, бессловесной еще стадии), то правильнее относить ее ко вторым, чисто умственным действиям. Но в ней наряду со словом большая роль принадлежит и наглядным представлениям. Недаром не всегда сразу можно объяснить словами то, что интуитивно пришло в голову. Ведь это всегда больше похоже на догадку, чем на последовательный логический вывод. Знаток военного искусства Клаузевиц по этому поводу замечает, что интуиции обычно бывает достаточно для действий полководца, но недостаточно, чтобы убеждать других на совещании, доказывать правильность данного решения.

Во всем, что мы говорили до сих пор, интуиция ученого или полководца была сходна. Но, как метко сказал Борис Михайлович Теплов, «в работе ученого интуиция — это некоторая роскошь, а для полководца она необходимость».

В самом деле, если решение проблемы, над которой работает ученый, произойдет не мгновенно, а придет постепенно, результат не изменится. Интуиция в науке — просто удача. И это «вдруг», кстати говоря, далеко не всегда случается.

Другое на войне. В работе полководца мгновенное решение в некоторых случаях просто необходимо. Его невозможно заменить длительным, постепенным решением. «Если бы идея прорвать фронт противника массированным ударом большой колонны, поддержанным сосредоточенным огнем неслыханного для того времени количества орудий, пришла Наполеону не во время сражения при Ваграме, когда все его духовные силы направлены к одной цели: найти выход из положения, становящегося неблагоприятным, — пишет Теплов, — если бы эта идея „внезапно“ и „спонтанно“ посетила его в какой-нибудь другой момент жизни, то она осталась бы без всякого прямого отношения к его полководческой деятельности. Во всяком случае, сражение при Ваграме было бы проиграно».

Полководец не может ждать «осенения», просто вся его мыслительная деятельность протекает быстрее, думает он энергичнее и экономнее, зачастую не успевая осмыслить сам, как и почему возникло у него именно то, а не другое решение, хотя он совершенно убежден, что оно единственно правильное. Интуиция у полководца теряет остроту внезапности, она становится просто одним из наиболее рациональных в данных условиях способов мышления.

Есть и другие сходства и различия в мышлении полководца и ученого.

И к ученому и к полководцу интуиция не является как некий дар свыше. Она возникает как следствие долгой и качественной мыслительной работы. Как сказал кто-то из психологов, «счастливый миг, приносящий решение задачи, — это по большей части час жатвы тех плодов, которые взошли в результате всего предшествующего труда». Вот и Наполеон подтверждал: «Вовсе не гений внезапно и таинственно открывает мне, что именно должно говорить и делать при обстоятельствах, кажущихся неожиданными для других, но мне открывает это мое размышление».

Разница только в том, что ум ученого подготавливает интуитивное решение, работая над какой-то определенной проблемой. А ум полководца должен быть готов к тому, чтобы давать интуитивные решения совершенно новых, неожиданных и непредвиденных задач. К тому же решение это должно быть не предварительным, как у исследователя, где интуиция рождает почти всегда лишь гипотезу, требующую дальнейшего домысливания и проверки, а окончательным, потому что ход событий не всегда предоставляет возможность дополнительной мыслительной работы.

Вот видите, как ответственна работа практического ума. Ясно, что деятельность любого практика, в том числе и полководца, предъявляет очень высокие требования к его уму.

Мы часто говорим о «задатках математика», о «музыкальной одаренности» (они обычно проявляются уже с детского возраста). А в чем выражаются «задатки полководца»? Что обеспечивает ему столь качественную работу мышления?

Мгновенно понять неожиданно возникшую задачу и столь же быстро решить ее можно, только обладая умением реально видеть на воображаемой карте или схеме возможные комбинации действий — свои и противника. «Наполеон знал карту и умел обращаться с ней, как никто. Он превосходил в этом своего начальника штаба и ученого-картографа маршала Бержье, — пишет известный его биограф академик Тарле, — превосходил в этом всех полководцев, до него гремевших в истории». Объяснялось это его способностью «сразу видеть в данной местности то, чего другие не видели», и даром «быстрого чтения топографических карт и запечатления в памяти крупных очертаний».

Речь, стало быть, идет об исключительном развитии пространственных представлений (в этом и состоит наглядность военной интуиции).

Конечно, способности гениев и талантов вырастают из общих способностей человеческого ума. Но какие-то из них у людей выдающихся в той или иной области достигают особенно высокого развития.

Все в какой-то мере обладают «чувством местности». Одни зримо представляют себе все повороты пройденного пути, они как бы осознают направление. Другие словно мысленно составляют план местности и ориентируются по нему. Это, так сказать, более абстрактная наглядность. Недаром второй способ считается высшей формой пространственных представлений.

Борис Михайлович Теплов утверждает, что полководцы должны уметь и чувствовать местность и пользоваться мысленной картой. «Полководец должен подняться до представления географических особенностей целой области и даже страны, — подтверждает Клаузевиц, — всегда иметь перед мысленным взором направление дорог, течение рек, расположение горных цепей и, кроме того, обладать способностью понимать подробности местности!»

Но, разумеется, одного пространственного воображения, даже высокоразвитого, недостаточно для полководца. Ведь на Бородинском поле не просто были расположены конные и пешие полки, артиллерийские батареи и фортификационные сооружения. С первым же залпом, когда пороховой дым потянулся над полем, с первой атаки и контратаки войска пришли в движение. Сражение распалось на десятки и сотни мелких стычек, меняющихся с калейдоскопической быстротой. Правильно видеть общий ход боя в каждый момент, вовремя разгадывать намерения противника, руководить действиями своей армии так, чтобы добиться выполнения поставленной задачи (Кутузов стремился максимально ослабить и обескровить армию Наполеона и осуществить свой замысел), можно только, обладая еще одной важнейшей способностью.

Теплов уверяет, что всякий полководец должен обладать своеобразным «временным воображением», то есть способностью непосредственно представлять себе течение событий и по разрозненным признакам воссоздавать мысленно их ритм. Временнóе воображение тоже служит основой военной интуиции, или «чувства противника», как ее иногда называют.

Кстати, в любой практической деятельности работа может быть продуктивной, творческой, только когда вырабатывается соответствующая интуиция. У летчика это «чувство самолета», у юриста «чувство следователя», у пловца «чувство воды», у футболиста «чувство мяча» и т. п.

Но не всегда же полководец действует интуитивно. Вот что говорил Наполеон по поводу одного исключительно смелого передвижения войск: «Это расчет часов; это также расчет территории; но при этом нельзя ошибиться ни на несколько минут, ни на несколько саженей, так как дело идет о целости армии».

Стало быть, расчет — точнейший, ювелирный, без которого невозможно было бы действовать быстро и уверенно, тот расчет, что лежит в основе совершенно особого качества полководца — мужества ума. Именно это позволило Кутузову вопреки мнению огромного большинства военачальников, в разрез с требованиями царя, несмотря на желание всей армии и жителей, оставить в 1812 году Москву без боя. И кажущееся поражение обернулось хорошо рассчитанной победой.

Смелость мысли необходима и ученым. Ведь чтобы по-новому взглянуть на, казалось бы, известное, подтвержденное авторитетами, нужно быть человеком мужественного, решительного ума. Те, кто остерегался ставить вопросы, так и не сумели стать первооткрывателями.

Благодаря точному расчету опытный полководец словно предвидит события. Предвидение — результат глубокого проникновения в обстановку и понимания главного в ней, решающего, того, что определяет ход событий. Военная карьера Наполеона началась с такого случая. После падения Тулона в руки французского командования попали протоколы военного совета англичан, на котором обсуждалось, как удержать крепость. Когда их сравнили с протоколами того военного совета, на котором Наполеон (тогда просто капрал) предлагал свой план взятия крепости, то выяснилось, что он заранее предвидел все возможные действия противника. Это дало ему чин генерала.

Предвидение в науке играет, пожалуй, даже большую роль, чем в деятельности практиков. Вот что говорил, например, об известном итальянском физике Энрико Ферми его друг, тоже ученый: «Ферми был тогда, бесспорно, самым видным специалистом по нейтронам. Интуитивное чутье, подсказывавшее ему законы поведения нейтронов, напоминает чутье эксперта по радиоприемникам, угадывающего направление электрического тока в схеме. Чтобы предвидеть результаты опыта, Ферми не нужны были расчеты…»

Итак, предвидение — это умение выделить существенное, высшая ступень мысленного анализа. Пожалуй, не только анализа. «Превращение сложного в простое» — вот формула мышления полководца, которую выдвигает Теплов. Иными словами, вначале анализ сложной обстановки, в итоге синтез, дающий простые и определенные решения. Характерно, что в мышлении полководца синтез не только следует за анализом, но и предшествует ему. Военный начальник анализирует обстановку всегда с какой-то точки зрения, в свете каких-то идей, то есть на основе уже каких-то предварительных выводов.

У хорошего практика ум не может быть, как у большинства теоретиков, либо аналитическим, либо синтетическим. В нем обязательно должны быть высоко развиты оба мыслительных процесса.

Значит, не приходится и говорить, что мышление практиков ниже мыслей теоретиков. Лишний раз убеждаемся, что чисто количественные оценки «выше» и «ниже» мало применимы к разным способам мыслительной работы взрослого человека. Чаще приходится иметь дело с качественной стороной этих процессов.

Конечно, отсутствие прибора, натурального или воображаемого, который вроде термометра, измеряющего температуру, точно характеризовал бы уровень мышления, существенно затрудняет задачу исследователей. Приходится вырабатывать критерии, которые сами по себе не являются такими абсолютными, как, скажем, константы в физике. Даже понятие «инерция», как мы видели, неодинаково звучит в разных устах.

Заслуга не во всем сходных, но объективных критериев в том, что они позволяют как бы высветить с разных сторон лабиринты мышления, подобно прожекторам, бросающим лучи из разных точек на один и тот же объект.

Так, например, иногда разделяют людей и по другому признаку — конкретному и абстрактному уму. Один французский психолог сравнивал с этой точки зрения крупнейших физиков. Вот что он пишет: «Некоторые из них обладали замечательной способностью представлять в своем воображении сложное целое, образуемое разнородными объектами; они схватывают эти объекты одним взглядом и не нуждаются в том, чтобы близорукое внимание направлялось сначала на один объект, потом на другой, и этот единый взгляд не является смутным и неопределенным; он точен вплоть до мелочей, каждая деталь отчетливо воспринимается на своем месте и в своем относительном значении.

Таковы конкретные умы. Для других представлять в воображении очень большое количество объектов и притом так, что они усматриваются сразу, во всей сложности их взаимоотношений… операция невозможная или, во всяком случае, очень трудная… Но зато они без всякого усилия постигают идеи, очищенные в результате абстракции от всего того, что может опираться на чувственную память, они ясно, исчерпывающе схватывают смысл суждения, связывающего такие идеи».

Это абстрактные умы, которые «сводят факты к законам, а законы к теориям».

В научном творчестве такое разделение правомерно. Зато полководцы и вообще «практики» — это непременно люди конкретного ума. Ведь невозможно представить себе военного начальника, который привел армию к поражению, хотя руководствовался при этом верными решениями стратегической задачи. А в науке может иметь большую ценность решение неправильное в целом, но дающее глубокое и оригинальное освещение отдельных сторон проблемы.

Тем не менее между мышлением теоретиков — ученых, писателей, художников и военных начальников, государственных деятелей, политиков — больше сходства, чем различий. Насколько можно судить, конечно, по немногочисленным исследованиям психологов. Работа Бориса Михайловича Теплова едва ли не единственная в своем роде. Большинство психологов предпочитают описывать «мышление вообще», а не исследовать подробно ум полководца, инженера или музыканта.

Теплов рассказал о том, как думал Наполеон, другой известный наш ученый, Бонифатий Михайлович Кедров, детально исследовал мысли Менделеева в день великого открытия — этим, пожалуй, и исчерпываются конкретные работы о творческом мышлении.

Как узнать о нем подробнее? Прежде чем браться за объяснение самого сложного способа думания, видимо, надо познакомиться с более простыми его формами, с которых начиналось мышление.

Назад: Глава 2 Три кита творчества

Дальше: Глава 4 Вначале было дело