Искусство легких касаний

«Начало двадцатого века. Человек с длинными волнистыми волосами, усами и бородкой сидит за письменным столом, заваленным рукописями и газетами, и вглядывается в серое питерское утро за окном.Утро, что и говорить, гнусное – сквозь туман просвечивает какая-то слоисто-древняя болотная мерзость. Так, во всяком случае, мерещится человеку с длинными волосами.Ему немного стыдно за безобразия, учиненные в пьяном виде день, два и три дня назад (событий было много, можно выбирать на любой вкус), и особенно неприятно думать об одной восторженной и доверчивой курсистке, которая согласилась пойти с ним в ресторанный кабинет слушать сокровенно-солнечное. Память об остальном как обрезана…Не заявился бы теперь, чего доброго, в гости ее братец – если он, не дай бог, есть. Еще начнет палить из револьвера прямо с порога. Впрочем, вряд ли. Если что и было в кабинете, скорей всего промолчит, постыдится.Вдобавок тревожат запутанные денежные дела. И воспоминания, неприятные, очень скверные воспоминания, всегда поднимающиеся в душе именно в такую слабую минуту.Человек с длинными волосами, если честно, изрядно мерзок сам себе. Он отхлебывает кофия, щурится и стонет – настолько непригляден собственный образ.Но есть, есть чудесный способ изменить все и сразу.В воздухе словно бы реет пригласительный билет в новое чистое будущее, индульгенция на все: стоит лишь протянуть руку и взять ее, сказав яркие и бесстрашные слова, как все темное, бытовое и низкое сгорит в их ослепительной вспышке, и собственная мрачноватая тень немедленно высветится и совпадет с силуэтом возвышенно-чистым и прекрасным, который человек с длинными волосами уже упоенно чувствует перед собой…Он подхватывает перо, макает его в чернильницу и быстро пишет:

Кто не верит в победу сознательных смелых Рабочих,

Тот играет в безчестно-двойную игру…

Спрятанный за длинными волосами мозг начинает по привычке проверять и просчитывать только что излитые на бумагу смыслы – и видит множество несообразностей. Сознательны ведь и городовые, а в некотором роде, наверное, даже куры. Безчестно-двойная игра предполагает сразу игру честно-двойную и безчестно-одинарную, что чересчур замысловато.Да и потом, не широко ли сказано? Вот если взять какого-нибудь японского бонзу, который прямо в этот момент идет со свечой по своему дальневосточному коридору справить малую нужду – он ведь точно ни в какую победу Рабочих не верит. Так он, выходит, тоже не помочиться идет, а безчестно играет по-двойному?Да, да, конечно… Но, во-первых, за прогрессивный луч, брошенный под нужным углом в темное царство, российскому интеллигенту поставят плюсик в некой не до конца понятной, но очень ощутимой и крайне влиятельной инстанции (так, во всяком случае, мнится). А во-вторых, в этой «победе сознательных смелых Рабочих» скрыта такая сила, такая светлая мощь, такое созвучие с гулом эпохи, что совпасть с этим двустишием означает очиститься полностью за один миг, и не просто очиститься, а засверкать – и стать, натурально, как солнце.Человек с длинными волосами виновато вздыхает, отхлебывает кофию – и, уже почти не задумываясь, начинает строчить дальше:

Это кровь, говорю я, посмевших и вставших Рабочих,

И теперь, кто не с ними, тот шулер, продажный, и трус.

Этих мирных, облыжно-культурных, мишурных, и прочих

Я зову: «Старый сор». И во имя возставших Рабочих

Вас сметут. В этом вам я, как голос Прилива, клянусь!

К концу пятой строчки за столом сидит уже не беспутный пьяница и нахал-сердцеед (если не сказать чуть больше). Там скрипит своим честным пером благородный и смелый человек с передовым взглядом на жизнь – да, отягченный, как все мы, мелкими бытовыми пятнами… Но ведь жизнь, друзья мои, не там, где пятна – она там, где солнце и свет. Разве не так?И вот по всей России сидят за своими столами отягченные мелкими бытовыми пятнами люди – и тянутся, тянутся своими немного виноватыми перьями к преображающему свету.Когда через несколько лет свет наконец зажжется в полную силу, выживут только те, кто вовремя отъехал в Париж.«Голос Прилива» – надо же – успевает…»

***

Так начинается роман заметного, но противоречивого и спорного российского историка и философа К. П. Голгофского «Искусство Легких Касаний» (в первом издании довольно неуклюже названный «Химеры и Шимеры»). Здесь и далее мы будем приводить пространные цитаты из него, чтобы дать читателю возможность самому ощутить «вкус» разбираемого текста.

Это именно роман, мало того – остросюжетный триллер, практически детектив, что вызывает, конечно, удивление: до сих пор Голгофский был известен нам исключительно как историк-конспиролог, прежде всего – автор монументального труда «Новейшая история российского масонства». Сам Голгофский в предисловии шутит по этому поводу так: «когда детективщики начинают писать историю России, историкам остается одно – писать детективы».

Однако, заметим мы, писать детективы нужно уметь.

Этот триллер – документальный отчет о самом необычном расследовании автора. Расследование, уверяет Голгофский, было таким, что «простой отчет о нем сам принял форму остросюжетного романа». Он, конечно, лукавит – но кому из историков в наше время не хотелось бы иметь побольше читателей?

Беда в том, что романы пишут совсем не так, как научные исследования, и громоздкий справочно-аналитический аппарат, все эти цитаты, ссылки, ссылки в ссылках (и так до пяти раз), бесконечные нудные споры с неведомыми читателю оппонентами, часть которых скончалась еще в девятнадцатом веке, делают книгу Голгофского крайне громоздкой: в ней около двух тысяч страниц, разбитых на два тома. Она неудобочитаема, скажем прямо. Но при этом – весьма интересна и важна, хотя с идейной точки зрения довольно сомнительна.

Попытки критического анализа романа, мелькавшие в печати, были малоуспешны. Это одна из тех книг, которые ставят наших критиков в тупик, и причину определил сам Голгофский: «российский филолог сталкивается здесь с непростой задачей написать политический донос на текст, которого он не понимает в принципе».

Наш автор не любит критиков.

Но мы не имеем никакого отношения к третьей древнейшей профессии – и не будем слепить читателя лучами правильного мировидения, озаряющими вселенную из глубин нашего честного сердца. Во всяком случае, в каждом абзаце. Наша цель проще.

Мы займемся тем, что следовало бы сделать самому автору: выделим из текста смысловую и сюжетную суть, сократив его до десяти процентов первоначального объема.

В таком усушенном до «романа-мумии» виде (сравнение уместно, ибо в «Искусстве Легких Касаний» речь идет и о древнем Египте тоже) труд Голгофского можно будет предложить вниманию бизнес-лидеров, хай-экзекьютивов и высокообеспеченных домохозяек, которым надо войти в курс важнейших интеллектуальных прорывов эпохи в перерыве между косметическими процедурами.

Этой благородной цели и посвящена наша публикация, распространяемая исключительно по специальной подписке «Синопсис для VIPов» (пару лет назад наши постоянные клиенты уже видели в рассылке дайджест исторической книги Голгофского про масонов, о которой мы говорили выше).

Конспектирование Голгофского не всегда благодарное дело – затянутым может показаться и сам дайджест. Дело в том, что сюжетные повороты, связанные с так называемыми «действиями героев», занимают в книге отнюдь не главное место.

Самое важное – это рассказ об открытиях и догадках Голгофского, о том, как сырая и малопонятная информация, извлекаемая им из архивов и источников, превращается в озарения ослепительной ясности: перед нами приключения не столько фальшивого героя в криво намалеванном мире, сколько кульбиты пытливого ума в измерении интеллекта. И здесь без объяснений не обойтись. Поэтому некоторые длинноты и статичность неизбежны – но мы постараемся свести их к минимуму.

В романе около пятидесяти иллюстраций – напоминающих, по мысли автора, «о времени, когда в книгах были картинки, а мы были юны, чисты и счастливы». Синопсис воспроизводит некоторые изображения. Посмотрим, ощутит ли читатель обещанное счастье.

Рискованные, оскорбительные и часто безвкусные суждения К. П. Голгофского ни в коем случае не разделяются командой «Синопсиса для VIPов» и составителем дайджеста. Они приводятся на этих страницах исключительно в ознакомительных целях.

Итак, о чем же повествует «Искусство Легких Касаний»?

Время пошло.

***

В сущности, книга Голгофского построена по тому же принципу, что и все бесконечные коды-да-винчи, свинченные за последние двадцать лет в книггерских потогонках из ржавых постмодернистских запчастей: цепочка преступлений и сюжетных поворотов, сопровождаемая сбором информации. Герои бегают, стреляют, уворачиваются от пуль, а перед читателем постепенно собирается некий информационный пазл – как правило, такой же пустой и стерильный, как породившая его культура. Удивительное рядом, пророчески пел когда-то российский бард, но оно запрещено.

Разница в том, что Голгофский пишет не о выдуманных «загадках истории», а о происходящем у нас на глазах. Но, поскольку в первой части книги речь идет и о древних тайнах тоже, различие делается заметным не сразу.

Действие начинается с того, что Голгофский приезжает поработать на свою дачу в поселке Кратово. Соседняя дача принадлежит генералу Изюмину. Раньше там жила его дочь Ирина, но она уехала в Голландию, а потом на дачу переехал сам генерал.

Про Изюмина известно немногое. Это бодрый старик, седобородый и длинноволосый, похожий чем-то на китайского благородного мужа. Голгофский часто видит его из высокого окна своей спальни (ограда между участками чисто символическая, потому что прежде Голгофский дружил с дочерью генерала Ириной).

Иногда генерал пьет в маленькой беседке чай; на столе перед ним стоит бамбуковая чайная доска и пара крохотных глиняных чайников. Иногда, раздевшись по пояс, рубит дрова во дворе. Иногда – работает на грядках, подкрашивает стену, чинит скворечник или занимается другими мелкими дачными делами: видимо, ему нравится делать все самому.

Среди соседей ходят слухи, что Изюмин работал в спецслужбах и занимал там какой-то очень высокий секретный пост, но недавно был снят со всех должностей и отправлен в отставку. Ее трудно назвать почетной – кратовское заключение для спецслужбиста такого калибра похоже на домашний арест.

За генералом следят: недалеко от дачи всегда припаркован неприметный «лэндкрузер», а по улице мимо генеральской калитки прогуливается пара крепышей самого молодецкого вида, как бы ищущих, с кем тут поиграть в городки. Над окрестными дачами пару раз в час пролетают приблудные дроны.

Иногда Голгофский общается с генералом через невысокую ограду – они здороваются, говорят о погоде и обсуждают местные новости. Голгофский регулярно приглашает генерала на барбекю; тот вежливо отказывается, ссылаясь на свое вегетарианство. Голгофский несколько раз намекает, что хотел бы попробовать генеральского чая, но намек его не услышан – или понят в издевательском ключе.

Голгофский не признается в этом прямо, но внимательный читатель делает вывод, что у автора выработалась привычка подглядывать за генералом из своих окон. Изюмина, похоже, это не волнует – он не делает никаких попыток отгородиться от Голгофского более высоким забором. Да и какие заборы в нашу эпоху?

Дальше события развиваются стремительно и жутко.

Однажды днем Голгофский замечает, что генерал Изюмин слишком уж долго пьет чай в своей беседке. Такое бывало и прежде. Но в этот раз что-то явно пошло не так. На полу беседки лежит разбитая чашка. Самого генерала закрывает малиновый куст – видна только нога в сером носке, и эта нога нехорошо подергивается. Над дачей висят два дрона.

Голгофский предполагает, что с генералом случился удар. Он сбегает вниз, перелазит через забор и врывается в беседку.

Изюмин выглядит страшно – он позеленел, его лицо распухло. Пол вокруг покрыт рвотой. Генерал частично парализован и не может говорить, но все еще в сознании. Увидев Голгофского, он хрипит, пытаясь что-то сказать.

Голгофский помогает ему опереться спиной о деревянную колонну беседки. Тогда генерал поднимает руки и делает ими странный жест – сначала складывает ладони домиком (показывает «крышу», интерпретирует Голгофский), а потом машет пальцами, изображая крылья. Голгофский задает наводящие вопросы, но генерал, задыхаясь, повторяет те же два движения. Еще он пытается указать рукой куда-то вверх, но его мышцы отказывают, и он теряет сознание.

Через минуту рядом с Голгофским появляются хмурые мордовороты в штатском. Они объясняют, что за генералом приехала скорая. Действительно, медицинский фургон ждет у калитки. Генерала уносят.

На следующий день на опустевшую дачу Изюмина приезжает большая команда людей в штатском. Они проводят тщательнейший долгий обыск; Голгофский из окна своей спальни наблюдает за их перемещениями. Визитеры уносят с собой два компьютера и три больших картонных ящика с какими-то бумагами. Уходя, они не оставляют на двери положенной печати. Только теперь законопослушный Голгофский понимает, что слово «обыск» могло подходить к процедуре не вполне.

Несколько дней дача Изюмина стоит открытой, а потом из Голландии приезжает его дочь Ирина. Она плачет; Голгофский видит, что девушка сильно напугана. Он рассказывает ей об увиденном. Ирина говорит, что Изюмина определенно хотели убить. Он еще жив, но парализован и в коме.

У Ирины остались друзья в спецслужбах – они по секрету сообщают, что генерала отравили редчайшим химическим компаундом на основе мышьяка и таллия, который довольно легко отследить – в конце прошлого века его партию изготовила секретная лаборатория треста «Красноярскпромхимстрой».

– Почерк ГРУ, – вздыхает Ирина.

– Но за что? Он сам, кажется, там и работал.

– В этом все и дело…

Голгофский пытается выяснить у Ирины хоть что-то, но она ничего не знает. Ей страшно дышать российским воздухом; она боится за свою жизнь и хочет как можно быстрее уехать. Она задерживается только для того, чтобы поменять на даче замки. Уезжая, она оставляет Голгофскому ключи и просит поливать кактусы и бонсаи.

– Я попробую что-нибудь разузнать, – говорит Голгофский на прощание. – Хотя бы понять, что случилось.

– Лучше не соваться в это дело, – отвечает Ирина. – Убьют. И хорошо, если сразу…

Теперь Голгофский может ходить на дачу Изюмина на законных основаниях. Делать это приходится часто – бонсаи следует поливать именно тогда, когда подсыхает земля, и горшки надо регулярно проверять.

***

Первый же визит на соседнюю дачу поражает Голгофского. Он бывал здесь у Ирины – но никогда прежде не заходил в генеральский кабинет, где стоят бонсаи.

Сразу бросается в глаза большая шелкография, висящая на окне вместо шторы. На ней изображен веселый лось в хоккейном шлеме. Из-под шлема торчат ветвистые рога. В руках у лося клюшка. Рядом надпись:

И НАМ, РОГАТЫМ, ОТКАТЫВАЙ!

Наверное, думает Голгофский, генерал любил спорт. Но остальные украшения этой комнаты куда мрачнее.

На стенах кабинета в несколько рядов висят черно-белые фотографии страшноватых каменных монстров, которыми украшали когда-то крыши и фасады готических соборов. Их множество: крылатые собаки, шипастые драконы, откровенные черти, рогатые рыбы – словом, средневековые мозги на спорынье. Голгофский пытается понять, почему генерал окружил себя такими изображениями, но не может.

Кроме химер, стены украшают египетские артефакты (или их копии): костяные серпы, жезлы в виде извивающихся змей и так далее. Но химер больше, и жутковатую атмосферу кабинета создают именно они.

Разглядывая каменных уродцев, Голгофский вспоминает жестикуляцию отравленного генерала – сложенные домиком ладони, крылья-пальцы, попытка указать вверх…

Может быть, Изюмин пытался изобразить химеру на крыше старинного собора? Но зачем? Что он хотел выразить? А генерал точно хотел сообщить что-то важное – это могло быть последним человеческим контактом в его жизни.

И вот здесь Голгофский устраивает свою первую засаду на читателя.

Он – в смысле лирический герой романа – уютно усаживается в сделанное из читательских мозгов кресло и конспектирует несколько книг по средневековой архитектуре; проходит больше ста пятидесяти страниц, а сюжет все там же: автор поливает бонсаи и подробно анализирует каждую из каменных химер, фото которых Изюмин повесил на стену.

Наконец, после того как читателя начинает уже тошнить от тайн золотого сечения и спрятанных под каменными хвостами средневековых клейм, Голгофский приходит к выводу, что найти какую-нибудь внутреннюю связь между химерами на фотографиях трудно. Они относятся к разным эпохам и стилям и украшают раскиданные по всей Европе соборы. Похоже, единственный критерий отбора – макабр и замысловатость.

Нормальному романисту хватило бы для этой констатации одного абзаца. Но здесь Голгофский перестает, наконец, поливать бонсаи.

На полке в генеральском кабинете – довольно громоздкая модель орга́на. На ней дарственная гравировка:

От каменщика Магнуса на память.

Калининберг

(пограничная шутка в день пограничника).

Голгофский знает от Ирины, что в молодости Изюмин служил в погранвойсках. Возможно, это бывший сослуживец?

Магнус, орган, Калининберг. Эти три прямые пересекаются в бесконечности не так уж много раз. Несколько часов поиска в интернете (мы предполагаем, что на самом деле Голгофский обращается за информацией к своим кураторам в ФСБ, но прямо об этом не говорится) – и возможный даритель найден. Его зовут Магнус Марголин. Он пастор евангелической часовни при Калининградском кафедральном соборе и одновременно один из органистов в этом восстановленном здании-музее.

Слово «каменщик» должно иметь какой-то смысл. Голгофский – специалист и главный эксперт по российскому масонству – залазит в свои базы.

Да, Марголин тайный масон. Кроме того, он христианский мистик и теолог – оказывается, в наше время бывает и такое. Перед тем как стать пастором, он служил в погранвойсках, затем работал строителем. Реальный каменщик: прошел от простого к сложному. Ведет уединенный образ жизни. В последние годы удалился на покой и только изредка играет для паствы и туристов на органе. Такое тоже бывает.

Полив в последний раз кактусы, Голгофский фотографирует химеры с дачной стены на телефон и вылетает в Калининград.

***

В самолете Голгофский обдумывает, как разговорить Марголина.

Он дожидается органиста возле его часовни и представляется другом Ирины Изюминой. Марголин улыбается – ему приятно слышать это имя. Он пару раз видел Ирину еще крохой, но генерала знает хорошо: в юности служил с ним вместе в погранвойсках, а потом долго поддерживал дружбу. Впрочем, последние пятнадцать лет они в ссоре и не общаются.

Марголин, усмехаясь, предполагает, что с какого-то момента генералу спецслужб стало просто опасно дружить с пастором. И масоном, добавляет про себя Голгофский. Он объясняет, что генерал серьезно болен – но не упоминает про яд. Вместо этого он показывает фотографии химер с изюминской дачи.

– Это осталось у Ирины от отца, – говорит он. – По интересному совпадению я работаю над книгой о каменных химерах в готическом зодчестве. Меня интересует их тайный смысл. Я подумал, вы можете что-то знать.

– Почему вы так решили?

– Модель органа – ваш подарок Изюмину? Орган – это ведь тоже готика. Я подумал, что соседство с химерами не простое совпадение…

– Да, – говорит Марголин, – я много рассказывал Изюмину о химерах. Но он ни во что до конца не верил. Наверное, запрещало материалистическое мировоззрение.

Марголин испытующе глядит на собеседника.

– Вообще-то о символическом смысле химер знают многие. Например, члены оккультных лож. Но эта информация оберегается. Вы, молодой человек, хотите все это напечатать?

Голгофский далеко не молод, но не обижается на такое обращение. Он уверяет, что напечатает только разрешенное Марголиным.

– Ну что же, – вздыхает Марголин, – какой смысл уносить тайну в могилу. Вы слышали про Сведенборга?

Голгофский кивает.

– А про Даниила Андреева?

Голгофский кивает опять.

– Идемте-ка в наш собор.

Кирпичная готика собора не предполагает настоящих химер – но в комнате Марголина коллекция их фотографий и даже моделей. Видно, что он в теме. Прохаживаясь мимо своих игрушечных монстров, он читает Голгофскому длинную лекцию.

Услышанное так поражает Голгофского, что он остается в Калининграде на неделю и несколько раз встречается с пастором для уточняющих расспросов. Они с Марголиным гуляют по городу, пьют из традиционных пивных кружек третью «Балтику» – и говорят, говорят, говорят…

Этим беседам посвящен значительный объем текста. Голгофский воспроизводит все разговоры с Марголиным дословно, с многочисленными отступлениями и повторами – мы же попробуем передать их общий смысл кратко, приводя прямую речь героев лишь для того, чтобы сохранить ощущение беседы.

Итак, что же узнал Голгофский за эти балтийские дни?

Еще Сведенборг и Даниил Андреев (первый скорее по касательной, второй прямым текстом) указывали, что некоторым феноменам сознания, известным как «общественное мнение», «новые веяния», «Zeitgeist», «гул времени» – соответствуют незримые и бестелесные в обыденном смысле сущности, которые проявляют себя в нашей жизни именно через то, что ветер времени начинает гудеть по-новому и наполняет открытые ему души незнакомым прежде смыслом.

Это и есть знаменитый дух эпохи – или, как церковно шутит Марголин, «не дух, но духи, ибо имя им легион».

Описать эти сущности и просто и сложно: их нельзя поймать или локализировать в пространстве, и в то же время функционеры СМИ и так называемого «общественного мнения» видят их с полной отчетливостью каждый раз, когда открывают рот.

– Здесь надо сделать важную оговорку, – поясняет Марголин, – не то чтобы подобная сущность была каким-то привидением, которое сидит за обоями в четвертом измерении и вдувает оттуда в дольний мир мнения и суждения через специальную трубочку… Нет – сами эти суждения и мнения, возникающие в сотнях и тысячах никак не связанных друг с другом умов, складываются в эту сущность. Или, что то же самое, сущность распадается на них.

– Из чего она сделана? – спрашивает Голгофский.

Марголин машет руками.

– Из вдохновений и надежд, ужасов и отчаянья, страха одних и ликования других. Она одновременно окрыляет и подчиняет, душит и дает дышать…

Правители человечества («не рыжие клоуны, мелькающие в корпоративных СМИ в окружении активисток с голыми сисями, а невидимые и могучие архитекторы миропорядка») с давних времен используют и даже создают подобные сущности. Их называют гаргойлями и химерами…

Во время этого ключевого разговора Голгофский и Марголин гуляют по берегу моря.

– Гаргойль? – переспрашивает Голгофский, вглядываясь в хмурую балтийскую даль. – Это, кажется, что-то архитектурное?

Марголин кивает.

Слова «гаргойль» и «химера» в архитектурном и культурологическом контексте часто замещают друг друга и означают вроде бы одно и то же – каменного монстра на крыше готического собора (нашему искушенному современнику сразу понятно, зачем он там – чтобы было готично).

Во вселенной консольных игр и фэнтези эти два слова тоже буйно и весьма прибыльно колосятся в обнимку: «gorgoyle» и «chimera» – это чудовища, которые ежедневно атакуют тысячеликого героя на его трехактовом пути к кассе.

– В этой терминологической путанице, – говорит Марголин, – полезно разобраться, так как собака зарыта именно здесь. «Гаргойль» – это не каменный монстр на крыше собора. Это, прежде всего, водосточный желоб – действительно оформленный в виде чудища крайне причудливой формы. С неба льется вода; собираясь в поток, она проходит через разинутую пасть гаргойли и изливается на землю. Этимологически слово восходит к латинскому «gargula», означающему то же, что наше «горло».

– А химера?

– Химера, – отвечает Марголин, – это похожий на гаргойль каменный монстр, лишенный водопроводной функции. Просто сказочный уродец, украшающий крышу. Это слово пришло из античности, где означало мифологическое чудище с телом козла и головой льва…

Голгофский напоминает собеседнику, что один из римских пап призвал каменщиков, строивших готические соборы, оставить миру «Писание, вытесанное в камне». Откуда же такая образность? Марголин с ухмылкой отвечает, что каменщики, они же первые масоны, наследники тамплиеров и бог знает кого еще, могли иметь неканонические мнения по очень широкому кругу вопросов – и слово «писание» часто значило для них не то же самое, что для папы.

Неоспоримо одно – мастера древности не оставляли случайных и бессодержательных завитков в камне. Свой строгий сакральный смысл имели и гаргойли и химеры.

– Вообще-то для непосвященного человека все это весьма странно, – говорит Голгофский. – Адские чудища, иначе их трудно назвать – и вдруг на христианских фасадах и крышах. Я читал мнения современных ученых на этот счет. Они предлагают столько разных объяснений, что из одного обилия интерпретаций видно: толком они не знают ничего.

Марголин, однако, не ученый, а масон. Он знает.

Гаргойль пропускает сквозь себя небесную влагу, а химера всего лишь производит мрачное впечатление своим видом. Разница может показаться несущественной, но она важна, и Марголин берется ее объяснить – хотя предупреждает, что понятна она будет только верующему человеку.

– Вдумаемся в образ, – говорит он. – С неба льется вода, проходит через рот гаргойли и низвергается в мир… Гаргойли были как бы небесными кранами, посредниками между божественным и человеческим планом, связью между горним и дольним – и в таком контексте сам собор, проводник божественной силы, тоже представлял собою гаргойль, просто очень большую. Это, если я позволю себе профессиональное сравнение, как бы связка органных труб, где собор был главным калибром, а остальные гаргойли подчеркивали и высвечивали мистическую роль главной трубы, из которой обильно изливалась – во всяком случае, в теории – благодать.

– А химеры? – спрашивает Голгофский.

– Химеры возникают тогда, когда связь человека с небом утеряна, – отвечает Марголин. – Вместо органа, гремящего небесной музыкой, мы получаем его каменную копию, подделку. Наподобие монолитного телефона, изготовленного стариком Хоттабычем. Или моего подарка Изюмину – он, кстати, так и не понял намека. Похоже, но совсем не то…

По словам пастора-мистика, гаргойли имеют небесное происхождение. Оккультисты и политеисты, не любящие амбивалентного термина «Бог», возводят их к тонким измерениям, более могущественным слоям бытия – как темным, так и светлым.

Гаргойли нисходят на мир из духовных пространств, чтобы развернуть наше бытие согласно высшим волениям. Их могут инспирировать силы, называемые в богословии ангелами и демонами – поэтому естественно, что они часто входят в конфликт друг с другом. Однако вовсе не из-за судеб людского рода.

«Два мексиканских картеля, – цинично поясняет Голгофский, – вряд ли начнут войну из-за термитника, но могут годами отжимать друг у друга территорию, где он вспучился…»

Гаргойли – это зыбкие подобия ангелов и демонов, своего рода временные муляжи и пугала. Могучие сущности лепят их с себя, чтобы поставить эдакими регулировщиками на перекрестках человеческого духа.

– Говоря просто, – подводит итог Марголин, – это особым образом запечатленная и зафиксированная воля высших планов, в той или иной форме ощущаемая всеми. Конечно, этой воле можно сопротивляться и даже действовать ей наперекор – мы, христиане, верим в свободу воли…

Гаргойли исчезают, когда их миссия выполнена. Они редко существуют в неизменной форме дольше века или двух. Именно они обрамляют те чистые родники (вполне водопроводная функция, отмечает Голгофский), что лежат в истоке любой религии. Вызываемые гаргойлями переживания и чувства прозрачны, возвышенны – и относятся к лучшим проявлениям человеческого.

Здесь Голгофский отсылает читателя к духовной литературе, напоминая, что его информатор по данному вопросу – евангелический пастор, христианский теолог и масон, и его воззрения сложны. Голгофского интересует практичный вопрос – о том, как именно «высшие планы» фиксируют свою волю.

Марголин улыбается.

– Происхождение гаргойлей, – отвечает он, – пробовали объяснить многие мистики. Им приходилось прибегать к глаголам каббалистического ряда наподобие «эманировать». Вы будете смеяться, друг мой, но в мире живет уйма людей, уверенных, что они подобные слова понимают… К сожалению, у нас, земляных червей, нет органов чувств, позволяющих рассуждать о таких материях.

– Но как-то эти гаргойли ведь создаются?

– Насколько я понимаю, – отвечает Марголин, – это действие является для божественного плана простейшим из возможных. Духовное существо как бы проецирует себя на человеческую плоскость, в известном смысле становится человеком… Имеется в виду, конечно, не телесная, а эмоционально-волевая, если угодно, «сердечная» форма человеческого. Эдакий ангельский отпечаток, горящий сильным и ясным чувством. Сведенборг ведь не зря говорил, что Небеса имеют форму человека. Они не то чтобы имеют эту форму сами по себе – но мы не можем увидеть их никак иначе, и в этом смысл мистерии Христа. Теоретически любой из нас может пережить встречу с чем-то подобным во сне или наяву. Но в наше время это чаще происходит со святыми – или великими грешниками.

– Хорошо, – говорит Голгофский, – с гаргойлями примерно ясно. А химера?

– Химера… Это нечто такое, что выдает себя за гаргойль.

Голгофский не понимает, и Марголин приводит пример из Средневековья.

Европейский нобиль, отягченный утренним похмельем, радикулитом и венериной язвой, выходит из часовни во двор замка после утренней службы. Его сердце растрогано; все самое лучшее и светлое, что в нем было, заполнило душу; в ушах еще звучат ангельские голоса певчих…

И вдруг нобилю представляется, как он подхватывает своим сильным плечом пылающий Господень крест, садится на коня – и превращается в воина. Огонь святой веры перекидывается с креста на его тело и мгновенно сжигает весь накопленный грех, все болячки, язвы и пятна позора… Сгорает тень – остается лишь свет. Он видит себя на коне, скачущим в атаку, в искупительное пламя битвы – а с поля боя ввысь поднимается подобная рассвету дорога, по которой воины Святого престола восходят на небеса прямо в конном строю…

Химера (а крестовые походы, уверяет Марголин, были спровоцированы именно ими) в своем действии пытается выдать себя за светлое откровение. Это как бы дверь в залитое сиянием пространство, которая распахивается перед человеком, показывает ему, как темно у него в душе – и захлопывается вновь, оставляя перед ним тонкую щелочку света и надежды. Человек понимает, где эта дверь – и верит, что может открыть ее, пустив живительный луч в свое сердце. Теперь у него есть мотивация и цель.

Созерцание гаргойлей в древности, в первые века христианства и в раннем Средневековье было обычным делом – их видели практически все. Эти опыты даже не считались чем-то необычным. Духовная сущность могла показать себя десятку христиан, выходящих на арену цирка, или одной-единственной девственнице из Орлеана. Она могла явиться множеству свидетелей один раз или поселиться в отдельно взятой голове, как в скворечнике.

Наверное, не будет большим преувеличением сказать, что вся ранняя история – это история погони людей за являющимися им знамениями.

– Но вот, – говорит Марголин, – приблизительно на рубеже Средних веков и Возрождения наступает эпоха, когда по какой-то причине небеса словно охладевают к человеку – и перестают посылать ему своих вестников… Скажите, вы ощущаете темную зону богооставленности, в которую вступило человечество?

Голгофский неуверенно кивает.

– Как вы ее толкуете?

Голгофский хмурится. Он понимает, о чем говорит пастор, но не вполне согласен с эпитетом «темная зона» и считает, что этому феномену можно дать естественнонаучное объяснение.

Он излагает Марголину теорию о «двухпалатном мозге»: у ветхого человека, считают некоторые ученые, одна часть мозга как бы изрекала команды, а другая их слушала, и эти внутренние голоса казались героям древнейших эпосов приказаниями богов. Приказания не обсуждались. Они выполнялись.

Развитие и усложнение мозга привело к тому, что «голоса богов» постепенно стихли, сменившись обычным внутренним диалогом. Но та часть мозга, которая слушала, еще сохраняет свои функции – и именно к ней, предполагает Голгофский, и взывают различного рода откровения.

Марголин кивает – он хорошо понимает, о чем речь.

– Но почему тогда небесные откровения идут на спад именно с конца Средневековья? – спрашивает он. – В том ли дело, что падение человечества заставило богов охладеть к своему земному эксперименту? Или произошел очередной качественный скачок в развитии мозга, научившегося закрываться от небесных велений?

Голгофский отвечает, что в подобных смутных вопросах выбор объяснения – дело вкуса и веры. Каждому человеку кажется, что именно он угадывает истину.

– Дело в том, что гаргойли не просто исчезли, – отвечает Марголин. – Их вытеснили химеры.

Что, собственно, имел в виду Ницше, когда изрек свое знаменитое «Бог умер»? Конечно, не самочувствие Верховного Существа. Ницше хотел сказать, что небесная музыка стихла. Божественный орга́н, воплощенный, в частности, в готическом соборе, умолк. В мир перестали спускаться сущности с высших планов, несущие в себе небесную волю. В него прекратили слетаться даже гаргойли зла, направленные Врагом. Наше измерение как бы временно исчезло для Неба – и «свято место», не могущее быть пустым, стали занимать химеры.

Химеры во всем похожи на гаргойлей – это такие же сгустки чужой воли, принимаемой за свою: незримые указы, проецируемые на человеческое сознание. Но они приходят не с высших планов бытия, а создаются людьми – особыми оккультными организациями, контролирующими развитие человечества…

– Вы говорите о масонах? – спрашивает Голгофский.

– Не только, – отвечает Марголин. – Вернее, уже совсем нет, увы… Но если вам нравится, мы можем пользоваться общепринятой терминологией.

Голгофский заинтригован – он специалист по масонству, но о подобном не слышал.

– Именно эти оккультные секты, – продолжает Марголин, – и произвели на излете Средних веков своего рода контрреволюцию духа. Суть ее была проста. Гаргойлей заменили химерами.

– Вы говорите, секты? – спрашивает Голгофский. – Но кому они поклонялись?

– Вы не поверите, если я скажу. Разуму.

Голгофский решает, что Марголин окончательно перешел на метафизические метафоры. Ну да, вяло думает он, можно считать культ Разума своего рода религией, но это уже поэтическая натяжка. Кажется, пастор-евангелист сказал все, что знал.

– Изюмин говорил с вами на эти темы? – спрашивает Голгофский.

– Да, – отвечает Марголин. – В то время, когда мы еще общались. Он превосходно разбирался в вопросе, но интерес его был… практическим и односторонним. Вас вот заинтересовало, как возникают божественные вестники, а ему было любопытно лишь одно – как создавать химеры. Но я мало что мог ему открыть. Я лишь знал, что это весьма мрачная область, связанная с жертвоприношениями, смертью и болью. А он думал, я что-то скрываю. Говорил – мол, даже египтологи в курсе, а ты молчишь…

Голгофский вспоминает египетские реликвии из генеральского кабинета.

– Египтологи? – переспрашивает он.

– Да. У него был знакомый египтолог, который хорошо разбирался в древней магии. Видимо, какой-то оккультист.

– Фамилии его не знаете?

Марголин не знает.

Тепло распрощавшись со старым пастором, Голгофский уезжает в Москву.

***

Наш автор вновь поливает бонсаи – и с удвоенным интересом разглядывает египетские реликвии, висящие между изображениями химер. Скоро должна приехать Ирина – Голгофский собирается ее расспросить. Пока же он пользуется паузой, чтобы порассуждать немного о роли тайных обществ в жизни Земли. Приведем отрывок.

«Легче всего разъяснить это следующей метафорой: представим огромный корабль, плывущий в океане – нечто вроде таинственного древнего судна, так блистательно и страшно описанного Эдгаром По.Над палубой проходит длинная балка от одного борта к другому. К балке приделаны штурвалы. У штурвалов стоят люди в одеяниях самой разной формы и цвета – это водители человечества, явные и тайные. На каждого с палубы глядит своя паства, не обращающая внимания на прочих рулевых – и часто их даже не видящая.Зорко вглядываясь в тучи на горизонте, водители человечества закладывают правые и левые крены, не особо сообразуясь друг с другом.– Вправо! – шепчут на палубе. – Плывем вправо! Влево! Зюйд-зюйд вест! Норд ост! Далее везде!Проблема в том, что крутящиеся на доске штурвалы не прикреплены ни к чему другому, кроме как к жадному вниманию паствы. К движению корабля они не имеют никакого отношения. Но вот настроениями и склоками на палубе они управляют очень эффективно, причем каждый из рулевых воздействует на свою паству – а потом уже зрители разбираются друг с другом, сбиваясь в кучу то у одного борта, то у другого. И через это они все-таки оказывают некоторое – пусть очень опосредованное – влияние на ход судна.Картина будет полной, если мы добавим, что штурвал сидящего в рубке капитана точно так же не прикреплен ни к чему реальному, кроме корабельной стенгазеты, и управление кораблем сводится к тиражированию слухов о том, куда и как он должен вскоре поплыть… Единственная функция всех актуальных рулевых – крутить штурвал перед камерой. Все прочее определяют волны, ветер и воля Архитектора Вселенной…»

Как говорится, чтоб вам плыть на корабле, которым управляет архитектор. Нельзя долго изучать масонов и не подхватить от них пару мемовирусов – но в целом точка зрения автора на вопрос мало отличается от мнений Льва Толстого и других титанов русской мысли.

Наконец на дачу приезжает Ирина – и спасает читателя от затянувшейся конспирологической трансгрессии. Дочь Изюмина хочет забрать кое-какие вещи; думает она только об одном – быстрее вернуться в Голландию.

Голгофский мимоходом спрашивает Ирину, что это за египетские жезлы и скипетры висят на стенах кабинета – и не опасно ли хранить их на опустевшей даче.

– Это ведь слоновая кость, – говорит он. – Наверное, оригиналы?

Ирина рассеянно смотрит на артефакты.

– Нет, – отвечает она, – это копии. Очень точные копии из эпоксидного полимера. Их для папы сделал профессор Солкинд.

– Кто это?

– Главный российский египтолог, – говорит Ирина. – Долго был папиным другом. Папа интересовался древним Египтом, а Солкинд – потрясающий специалист. Один из лучших в мире. Как-то раз мы вместе ездили в Шарм-эль-Шейх. Он столько невероятного рассказывал, столько…

Голгофский просит Ирину что-нибудь вспомнить.

– Один его рассказ, – говорит она, – я запомнила на всю жизнь. Когда мы приехали в Шарм-эль-Шейх, Солкинд предложил нам эксперимент – поставить будильник на четыре тридцать утра по местному времени, и, проснувшись, постараться вспомнить, что нам снилось. Делать это надо было с пустой от житейского мусора головой. Потом разрешалось спать опять.

– И что вам снилось?

– Если бы Солкинд не сказал, мы бы ничего не заметили. Но когда он сказал…

Ирину и ее отца действительно посетило некое переживание. Это был даже не сон, а как бы легчайшее полувидение-полувоспоминание, которое, когда они уже научились его узнавать, настигало их в Египте много раз.

– Если проснуться на краю египетской пустыни затемно, – говорит Ирина, – иногда кажется, будто ты только что видел прошлое этой великой цивилизации очень особым образом…

– Каким? – спрашивает Голгофский.

– Солкинд называл это «Полями времени». Суть переживания – прямое восприятие истории, как бы перелистывание тщательно размеченных, но полупустых страниц, где запечатлено былое. Еще это похоже на ночной вид с самолета: бесконечно долгие пространства темноты с редкими огнями, затем – сияющие кластеры городов (им соответствуют эпохальные сдвиги – чем ярче свет, тем интенсивнее на этом поле шла «история»), потом снова бархатный мрак.

В Голгофском просыпается ученый. Он спрашивает, какую примерно временную зону покрывает этот реестр.

– Точно не могу сказать, – отвечает Ирина, – но все завершается еще до Александра Македонского. Словно бы невидимые страницы перестали разграфлять и размечать…

Опыт, говорит она, изумляет тем, насколько далеко в прошлое уходит история Египта и как много в ней сменилось разных эпох.

– А каковы источник и природа самого этого переживания? – спрашивает Голгофский.

– Солкинд утверждал, что «Поля времени» – некое подобие татуировки, оставленной в психическом поле планеты египетскими магами древности. Он еще какое-то слово повторял… Я не помню точно, на «носки» похоже… Или сфера какая-то?

– Ноосфера? – спрашивает Голгофский.

– Да. Что это, кстати?

– Это и есть психическое поле земли, – отвечает Голгофский. – Его так назвал академик Вернадский. А чем египетские маги делали такие татуировки?

– Кажется, жезлами. Которые собирал папа…

И Ирина кивает на стену.

– Но как именно?

Ирина пожимает плечами. Больше она не знает ничего.

Вскоре после этого разговора она уезжает в Голландию. Последняя ее фраза – о том, что бонсаи обязательно «переживут режим», и тогда она вернется, чтобы поливать их лично.

***

Голгофский принимается искать знаменитого египтолога, но Солкинда нигде нет – ни на работе, ни дома. Его никто давно не видел.

Голгофский уже начинает подозревать что-то нехорошее, но наконец один из сотрудников ученого говорит ему по телефону:

– А вы попробуйте съездить к нему на дачу. Он как раз сейчас строится. Прямо поезжайте, и все. Звонить бесполезно – у него мобильный не берет.

Голгофский отправляется к Солкинду.

Дача египтолога выглядит странно – это большой участок в довольно престижном месте. Территория окружена забором, за ним бетономешалка, экскаватор, пара землеройных машин, несколько строительных бытовок – но самой постройки не видно. Нет даже фундамента. Зато в центре участка – какая-то дыра, куда, как муравьи, то и дело ныряют присыпанные цементной пылью узбеки в подшлемниках.

– А где владелец? – спрашивает Голгофский.

Один из узбеков кивает на дыру.

Голгофский надевает пластмассовую каску и спускается в шахту. Перед ним бетонный тоннель, освещенный шахтерскими лампами. По тоннелю бегают рабочие. Тоннель ведет в большую подземную камеру. От нее отходит коридор в другую, оттуда Голгофский попадает в третью – и ахает.

Подземное помещение уже завершено и пахнет подсыхающей краской. На стенах фрески: неизвестные Голгофскому боги, самый главный из которых почему-то украшен угловатыми рогами в виде человеческих рук, поднятых как при сдаче в плен. Очень красив синий потолок в золотых звездах – он действительно похож на ночное небо. К сожалению, небо уже подтекает, и капли звякают о дно стоящего в углу тазика.

На бетонном полу – открытый саркофаг из красного гранита. Рядом обычный офисный стол с ноутбуком. За столом сидит лысоватый человек с мушкетерской бородкой и задумчиво смотрит на экран.

Голгофский понимает, что перед ним прославленный египтолог, вежливо приветствует его и представляется. Солкинд ничуть не удивлен визитом: к нему на дачу нередко наведываются самые разные гости. Он читал труд Голгофского о российском масонстве и высоко его ценит.

– Рад встрече…

Голгофский интересуется, что это за подземный бункер.

– В наш материалистический век люди совсем не думают о душе, – отвечает Солкинд. – А ее бессмертие теснейшим образом связано с сохранностью физического тела, для чего нужна соответствующая инфраструктура… Люди знали это всегда, но в последние две тысячи лет стали забывать. Что привело вас в мои катакомбы?

Голгофский решается чуть приврать.

– Знаете, – говорит он, – я недавно был в Египте, на Синае. И как-то ранним утром у меня было странное переживание – как будто мне показали во сне огромные темные страницы с редкими пятнышками текста. Страниц очень много, и они повествуют о древности…

– Так, – говорит Солкинд, – это мне знакомо. А почему вы обращаетесь именно ко мне?

– Я дружен с Ириной Изюминой, – отвечает Голгофский, – и она рассказала о таком же точно переживании у нее. Она назвала его «Полями времени». Вы с ней это обсуждали, по ее словам.

– Ирочка… Да-да, я ее помню. Был хорошо знаком с ее папой. Почти убедил его задуматься о главном. Но он сказал, что не потянет гробницу – начальство решит, что он строит личный атомный бункер, а генералу такое не положено. И еще он не верил, что в условиях России возможна качественная мумификация. Все время надо мной смеялся – мол, кто тебе здесь нормально сделает… Даже Ленина раз в год достают из формалина, чтобы снять плесень. А мумию ведь не формалинят, ее закатывают в нечто вроде асфальта. Асфальт у нас каждую зиму меняют два раза. Говорит, будут тебя каждую зиму два раза откапывать, чтобы асфальт поменять, а как деньги на счету кончатся, забросят… Шутил, но в сущности выходит похоже. Эти бедняги даже свод не могут выложить, чтобы не протекал.

Солкинд вздыхает. Кажется, у него испортилось настроение.

– Великолепный саркофаг, – говорит Голгофский.

Солкинд улыбается.

– Вы находите? Асуанский гранит. Было очень трудно организовать, но мы смогли. Так чем я могу быть вам полезен, коллега?

– Я хотел поговорить о «Полях времени». Ирина сказала, что вы назвали этот феномен архаической татуировкой ноосферы. Мне стало любопытно. Неужели это правда?

Солкинд снимает очки и тщательно протирает их.

– Хочу вас сразу предупредить, что речь идет о вещах, не являющихся научным знанием в строгом смысле. Я не могу официально обсуждать их в своем профессорском качестве.

Голгофский объясняет, что интересуется вопросом как частное лицо и обещает не ссылаться на Солкинда без его согласия. В конце концов, говорит он, два историка могут обсуждать подобные вопросы конфиденциально. Солкинд соглашается.

– В переживании этом нет ничего особенного, – говорит он. – Оно открыто для любого внимательного человека. Аналогия с татуировкой здесь самая точная, хотя хромает и она – потому что татуируется не кожа, а ум, или коллективная память.

– А чей это ум? – спрашивает Голгофский.

Солкинд разводит руками.

– Чей это ум, рассуждать бессмысленно. Можно подставить любое другое выражение наподобие «мировой души», «небесного свода» – или даже употребить имя какой-нибудь древней богини. Можно вспомнить про «астральный план», хотя лично мне не очень понятно, что это такое. Но факт остается фактом – подобным образом создается своего рода запись в коллективном бессознательном. Или в коллективном сознательном – это уж как данному конкретному коллективу повезет… По-научному я назвал бы этот феномен ноосферным импринтом.

– А такие импринты делали исключительно в Египте?

– Ну почему. В Вавилоне тоже. Пример вавилонской татуировки – это шестьдесят секунд в нашей минуте и те триста шестьдесят градусов, на которые мы всегда можем пойти.

– А другие культуры?

– Есть и другие. Вот хотя бы тот нравственный закон внутри нас, который так поражал Канта. Он вытатуирован в нашем бессознательном еще во времена Атлантиды и имеет ту же природу, что «Поля времени». Только он намного прочнее.

– А более поздние эпохи…

– Я занимаюсь древностями, – говорит Солкинд. – Гомер для меня уже нью-эйдж – обо всем, что было после, вам лучше побеседовать с другими. Но истоки подобных практик уходят очень далеко в прошлое. Изумительнее всего именно стойкость архаичных ноо-импринтов, сохраняющихся уже много тысячелетий. Мало того, чем они старше, тем отчетливей проступают в устремленном на них уме. Это как со старинными красками – мастера знали особую технологию, и пигмент сохранялся тысячелетиями. Секрет с тех пор утерян, конечно.

Солкинд поднимает глаза на гостя.

– Но почему это интересно вам? Вы же специалист по масонам.

– Масоны и оккультисты возводят свою генеалогию к древнему Египту. Я надеюсь таким образом понять…

Солкинд усмехается.

– Вы хоть представляете, насколько древен Египет? Свою генеалогию возводили к Египту еще мистики императорского Рима – примерно с теми же основаниями, что и нынешние масоны. Достаточно глянуть на мелкие фоновые виньетки росписи «Виллы Мистерий» под Помпеями. Особенно в коридорах. Вы ведь там были?

Голгофский кивает.

– Такими же кавайными египтизмами мог бы разукрасить себя какой-нибудь парижский салон для столоверчения в эпоху Наполеона Третьего, – презрительно продолжает Солкинд. – Калигула, вскоре после которого «Вилла Мистерий» подверглась… хм, консервации – ездил в Египет любоваться древностями примерно как де Голль или Хрущев.

– Вы знаете что-нибудь о технике создания ноосферных импринтов? – спрашивает Голгофский.

Солкинд глядит на часы.

– Видите ли, – отвечает он, – это долгий и серьезный разговор. А я жду бетонщиков. Нормальных бетонщиков. Приходите завтра утром ко мне в офис. Я вам кое-что покажу…

***

Голгофский размышляет всю ночь.

Ему уже понятно, что ноосферные импринты – это то же самое, что Магнус Марголин называл гаргойлями и химерами. Солкинд и Марголин были близкими знакомыми Изюмина; видно, что генерал проявлял к теме большой интерес.

Быть может, случившееся с ним несчастье как-то с этим связано?

Голгофский опять вспоминает последний жест генерала: крыша домика, крылышки, что-то вверху. Может быть, Изюмина посетило религиозное умиление, и он хотел сказать, что наш настоящий дом в небесах, куда мы вознесемся? Возможно, это было чем-то вроде последних слов Ганди: «Наконец свободен…»

С другой стороны, Солкинд говорил, что генерала не слишком интересовали вопросы вечности…

Чем вообще занимался Изюмин в своих спецслужбах? Не разобравшись с этим, будет сложно понять все остальное, решает Голгофский. Но как это выяснить?

Он едет в институт к Солкинду.

Египтолог ждет его в своем кабинете; вместо окон там – вмонтированные в стену компьютерные панели, транслирующие вид на Долину Царей. В Москве утро; в Долине Царей тоже – видимо, крутится запись.

Голгофский понимает, почему здесь нет окон – кабинет ученого напоминает не то музейный зал, не то камеру сокровищ из неразграбленной гробницы. Здесь статуи, барельефы, защищенные стеклами фрагменты древних папирусов… Все требует особого микроклимата: воздух с улицы может оказаться губительным для собранных здесь редкостей.

Солкинд берет бутылку «Ессентуков № 17» и выливает ее на покрытую золотыми иероглифами черную статуэтку. Вода стекает в полое нутро постамента; Солкинд открывает бронзовый краник и наполняет водой два стаканчика.

– Хорошо чистит печень и почки, – говорит он.

Голгофский пьет воду. Она ничем не примечательна на вкус – обычная кавказская минералка. Солкинд объясняет, что дело в магической силе покрывающих статуэтку иероглифов: она переходит в воду.

– В древнем Египте на подобном принципе работали целые водолечебницы и санатории, – говорит он. – Ну а если вы в это не верите, пейте просто «Ессентуки». Тоже полезно. Но не так.

Голгофский понимает, что попал в особое измерение – и ни с чем не спорит. Вслед за хозяином он простирается перед статуей Амона, затем сдержанно кланяется диску Атона. Они садятся в резные деревянные кресла – и Солкинд начинает свой рассказ.

– Техника, лежащая в основе создания ноосферных импринтов, известна по меньшей мере со времен Древнего Царства. Зашифрованные указания на нее содержатся в погребальных надписях и папирусах. Ее унаследовали в Вавилоне, знали и в Хеттском Царстве. Она была известна Народам моря – так называли в древнем Египте жителей средиземноморских островов…

Голгофский не перебивает – он делает пометки в блокноте.

– Но уцелевшие обрывки информации так скупы и эклектичны, что даже лучшие египтологи не могут понять смысла и сути ритуалов, указания на которые они встречают. И немудрено – это примерно как восстанавливать древний колосс по сохранившемуся уху, губе и фрагменту короны с головой кобры…

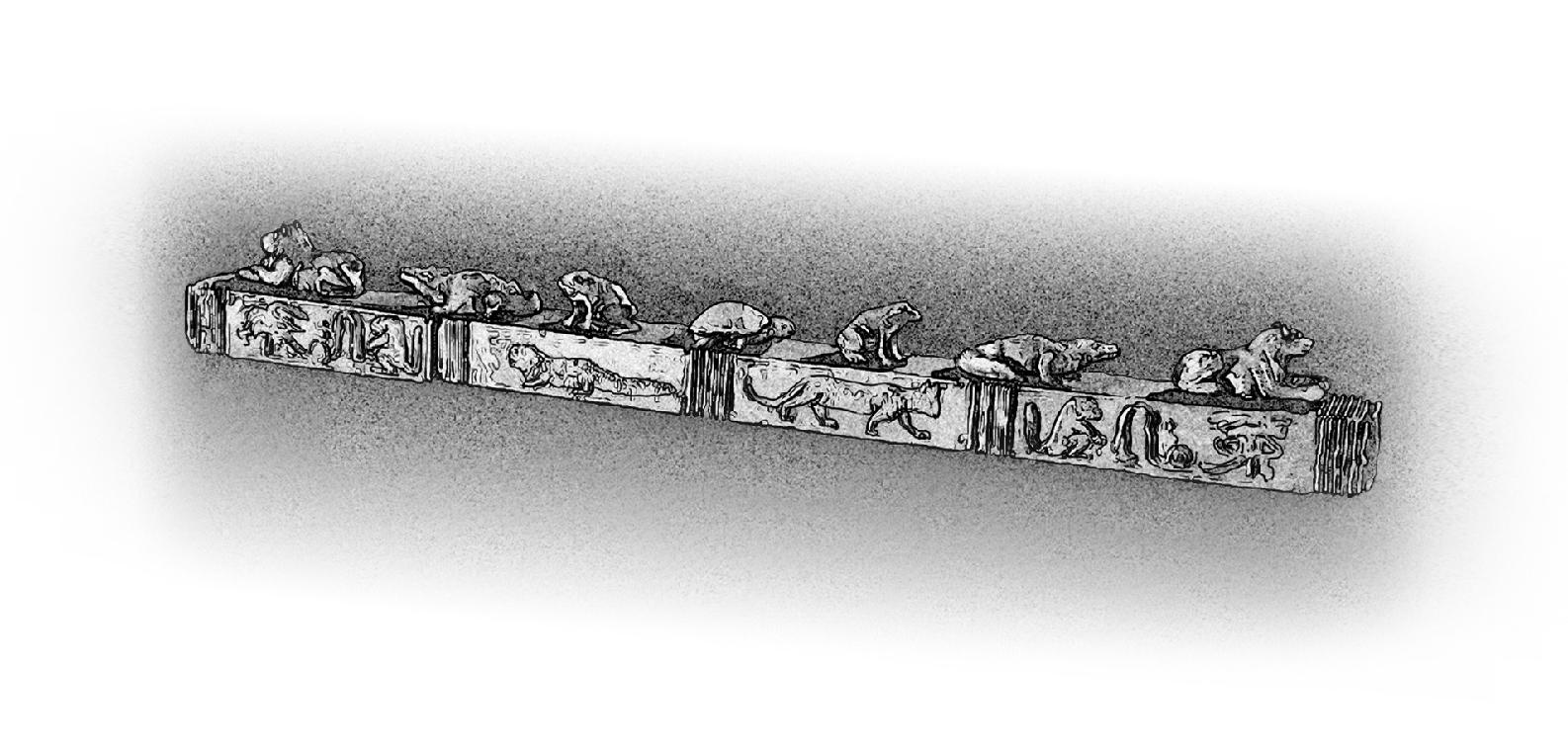

Солкинд встает с места, берет со стола какой-то продолговатый предмет и протягивает его Голгофскому. Тот с удивлением узнает жезл со стены кабинета Изюмина. Вернее – его точную копию.

– Это известнейший артефакт, – говорит Солкинд. – Магический жезл из собрания музея Метрополитен. Двадцатый век… Только, кгм, до нашей эры.

Голгофский внимательно разглядывает предмет. Это с удивительным искусством вырезанный из слоновой кости скипетр квадратного сечения, на котором сидят в ряд несколько животных: лев, крокодил, лягушка, черепаха. Черепаха расположилась в центре; остальные фигурки повторяются дважды и глядят в разные стороны. Голгофскому этот предмет отчего-то кажется древней логарифмической линейкой. Солкинд смеется, услышав такое сравнение.

– Доля истины тут есть, – говорит он. – Но тогда это логарифмическая линейка, которая использовалась последующими эпохами как ритуальный кинжал, а еще позже – как ложка для надевания ботинок.

– Что это на самом деле? – спрашивает Голгофский.

– На этот счет в научных кругах есть много мнений, – отвечает Солкинд. – Некоторые египтологи считают, что жезл использовался для облегчения родов, так как лягушка – это символ богини Хикет, заведовавшей родами. Другие смотрят на крокодила – и говорят, что жезл служил для вредоносной государственной магии. Третьи видят черепаху – и делают вывод, что жезлом пользовались для остановки кровотечений. Такие оценки правдоподобны: в позднейшие времена этот предмет могли использовать во всех перечисленных целях. Но главное, исходное назначение артефакта остается официальной науке не вполне ясным.

– А вы его знаете?

Солкинд улыбается.

– То, что я скажу дальше, не услышат от меня ни на одной лекции. Египтологи сочли бы это шарлатанством. Был бы скандал. Но вы не египтолог, вам я расскажу все как есть. Вы знаете, конечно, об обычае жертвоприношения? В изначальном смысле ритуального убийства живого существа? В том числе человека?

Голгофский, конечно, знает.

– Такие практики, – продолжает Солкинд, – были не слишком характерны для древнего Египта, но все же их использовали маги, которых мы сегодня назвали бы «черными» или «серыми».

– Зачем? – спрашивает Голгофский.

– Ритуальное убийство человека было способом предложить его жизненную энергию божеству. Так сказать, накрыть поляну. Некоторые духи, обладавшие немыслимым оккультным могуществом, тысячелетиями обитали вокруг подобных жертвенников, вводя в заблуждение целые культуры и цивилизации. Благородный Египет, к счастью, не был одной из них – там отказались от человеческих жертвоприношений за двадцать восемь веков до нашей эры. Но существовал и другой способ манипуляции изъятой жизненной силой…

По лицу Солкинда Голгофский понимает, что сейчас услышит нечто важное – он даже перестает делать пометки.

– Жрец, или маг, – продолжает Солкинд, – мог перенести жизненную энергию – «ка», как ее называли в Египте – в другой объект или зарядить ею некий предмет. На манипуляциях с переносом «ка» было основано целое течение древнеегипетской магии. Можно даже сказать, что это был ее фундамент. Способы переноса могли быть мягкими и метафорическими – заклинания, различного рода симпатика и так далее. Вот как мы с вами пили воду «Ессентуки», заряженную силой лечебных знаков. Но бывали и радикально-безжалостные методы…

Солкинд берет у Голгофского магический жезл и как бы целится из него в свою комнатную Долину Царей.

– Повторяю, – говорит он, – я не знаю точно, как именно этот артефакт применялся в поздние эпохи, хотя примерно догадываюсь. Движение от архаики к нашему времени – это постепенное вытеснение реальной магии ритуалом. Но сразу после своего создания жезл использовался как вместилище силы «ка», выделяемой при особом ритуальном умерщвлении животных.

Голгофский спрашивает, связано ли это как-то с фигурками на скипетре. Солкинд кивает.

– Именно. Это был своего рода аккумулятор, работавший на четырех видах энергии «ка»: льва, крокодила, лягушки и черепахи. Экстрагированная при умерщвлении этих животных жизненная сила переходила в их костяные фигурки, украшающие жезл. Маг мог заряжать свой жезл четырьмя силами одновременно, причем в разных пропорциях и с разным направлением, или знаком энергии «ка». Поэтому фигурки повернуты в разные стороны.

– А черепаха? – спрашивает внимательный Голгофский. – Она одна.

– Центральная черепаха здесь в одиночестве, потому что является магическим нулем, – отвечает Солкинд. – Она, выражаясь языком современных кодеров, выполняет роль оператора «стоп».

Голгофский плохо знаком с программированием, но идея до него доходит.

– Заряженный таким образом жезл, – продолжает Солкинд, – становился мощным магическим индуктором, позволявшим создавать, например, ноосферные импринты. Еще он давал возможность вступать в общение с сущностями тонких планов и даже управлять ими. Близкую, хотя и более ограниченную функцию выполнял классический жреческий скипетр в форме изогнутой змеи…

Он указывает на костяной жезл, стоящий в застекленном шкафу. Голгофский вспоминает, что видел такой же на генеральской даче.

– Значит, «Поля времени» были наколоты такими вот скипетрами?

– Да, – отвечает Солкинд. – Они были созданы подобными психоэнергетическими инструментами.

– А зачем эти инструменты вообще придумали? Я имею в виду, с самого начала?

Солкинд пожимает плечами.

– Это примерно как спросить, зачем служит нож. Убийца убивает, доктор лечит, резчик по дереву вырезает финтифлюшку. Эти артефакты восходят, я полагаю, к гораздо более старым цивилизациям, чем даже Египет – но мы о них не знаем ничего.

– А как конкретно создавали «Поля времени» в древнем Египте? В чем заключался ритуал?

На лице Солкинда изображается усталость.

– Вот и вы туда же, – говорит он. – Изюмин постоянно задавал мне этот вопрос. И не верил, что я не знаю. А я действительно не знаю. Такие практики были весьма распространены в архаичные эпохи, однако вызвали гнев богов, что в Египте совсем не было шуткой. Поэтому они держались в тайне. Сохранились только косвенные указания и свидетельства.

– А сегодня, – говорит Голгофский, – сегодня что-то похожее практикуют?

– Не сомневаюсь, – ухмыляется Солкинд. – Но если вы думаете, что реальный Гарри Поттер расскажет вам, на каком бензине работает его волшебная палочка, то ждать вы будете очень долго.

– Изюмин обсуждал с вами эти темы?

– Постоянно. Он, по-моему, курировал это направление в…

Солкинд умолкает, понимая, что сболтнул лишнее. Голгофский ждет, надеясь, что Солкинд скажет что-то еще, но тот резко меняет тему.

– Изюмин, – говорит он. – Изюмин… Я все время убеждал его позаботиться о вечном. У него был отличный участок в Кратово, где это вполне можно было сделать. Иногда мне казалось, что он вот-вот примет неизбежную истину и наймет землекопов. Я даже собирался открыть ему тайное имя Ра, честное слово… Но потом наши пути разошлись.

Голгофский понимает, что настаивать бесполезно. Про Изюмина он больше ничего не узнает. Он тоже решает тоже изменить тему.

– Скажите, – говорит он, – а подобные практики всегда были связаны с божествами и духами?

– Разумеется, – отвечает Солкинд. – Древний алтарь вообще можно рассматривать как подобие современной радиолокационной станции, посылающей сигнал в пространство – и сканирующей отпечатки присутствующих в нем сущностей.

– Интересное сравнение.

– Только эта локационная станция работала не на электричестве, а на живой жизни. И ее сигнал уходил не в физическое пространство, создаваемое нашим собственным умом, а в единственно реальное измерение чистого бытия, откуда приходит и сам ум, и все, что в нем есть…

Солкинд снова глядит на свою Долину Царей. Над ней теперь краснеет тусклое виртуальное солнце.

– Наши предки имели дело с серьезными технологиями, – говорит он задумчиво. – Мы же играем в пустые игрушки, запуская одни галлюцинации исследовать другие… Мало того, что в этом нет смысла, на это не хватит никакого времени – даже с учетом того, что время тоже одна из наших галлюцинаций.

Голгофский, однако, не дает разговору свернуть в абстрактные дебри.

– Скажите, – спрашивает он, – а вы когда-нибудь обсуждали ноосферные импринты с историками других эпох?

– Почему вы спрашиваете?

– Вот почему, – говорит Голгофский. – Я недавно беседовал с одним калининградским теологом, и он рассказывал весьма любопытные вещи. По его словам, нечто похожее делали и в Средние века. Только он называл импринты химерами.

Солкинд хмурится.

– Я слышал это слово в подобном контексте, – говорит он.

– Где? От кого?

– Это было на конференции во Франции. Я говорил с одним валлонцем, специалистом по средневековому колдовству. Он упоминал о чем-то похожем. Еще о каких-то гур… гор…

– Гаргойлях?

– Кажется, да.

– Вы не помните его имя? – стараясь не выдать волнения, говорит Голгофский.

– Бонье, – отвечает Солкинд. – Жерар Бонье.

***

Через месяц Голгофский уже в Лионе. Он посещает немного странный симпозиум, проходящий на Villa Gillet – модерновом доме ткацкого фабриканта, завещанном городу еще в девятнадцатом веке. Среди участников – Жерар Бонье.

Вилла напоминает московский особняк Рябушинского, только она крупнее и строже. На симпозиум съехалось много масонов, это бросается в глаза.

Специально для таких ситуаций у Голгофского имеется небольшой масонский градус, по случаю приобретенный в Праге. Он смешивается с чернопиджачной толпой, шутит, умело отвечает на тайные жесты и рукопожатия, жалуется на Путина и Трампа, красиво грассирует – в общем, имеет успех.

Заявленная тема симпозиума – «Вавилон и Средневековье», но круг обсуждаемых вопросов шире: это преемственность европейских алхимиков и магов с Вавилоном, Египтом и античностью вообще. Говорят также и о границе Средневековья с Новым временем. Голгофский не делает доклада, но участвует в прениях.

Бонье выступает с сообщением на тему «Небо Европы-3». Как понимает Голгофский, первым небом была античность, вторым – христианство, третьим… Вот этому и посвящен доклад.

С первой же минуты Голгофский чувствует, что снова напал на след. Бонье употребляет слова «гаргойли» и «химеры» в том же смысле, что и Марголин – видимо, эти понятия хорошо знакомы масонам высокого градуса. Но термины не удивляют и прочих участников симпозиума: Бонье строит свою речь так, что оба слова всегда можно расценить как метафоры.

Он останавливается на химерах и гаргойлях, украшающих крышу Нотр-Дама. Этот храм, символизирующий христианскую Европу, защищают жуткие на вид чудища, парадоксально служащие добру – и точно так же, объясняет Бонье, химеры в духовном пространстве современного человека оберегают Небо Европы и весь гуманистический мировой порядок в каждой отдельно взятой душе…

После парижского пожара Голгофский будет часто вспоминать эти слова, но в те дни они еще не казались сарказмом.

В остальном Бонье повторяет то же самое, что говорил калининградский органист. За гаргойлями стоят древнейшие сверхъестественные сущности – ангелы и демоны. Химеры – создания человека. Но значит ли это, что существование химер никак не подкреплено силами высшего порядка?

Аудитория молчит.

Совсем наоборот, заявляет Бонье. Оно тоже инспирировано ими – просто задействованы другие силы, механизмы и сущности.

– Очень наивно думать, – говорит он, пристально глядя в небольшой зал, – что подобная операция под силу самим людям…

Он развивает свою мысль: изменения происходят не в одном лишь дольнем мире, они случаются и выше. Война идет не только между землей и Небом, но и между разными небесами. Небо остается Небом, оно всегда висит над человеком, но небесные администрации меняются. Узнать, кто именно занимается нами в любой исторический момент, на самом деле просто – достаточно посмотреть, во что мы верим.

Как раз в конце Средневековья духовное пространство Земли буквально перевернула могучая древняя сущность, демоническая или божественная, как кому нравится. И все другие человеческие боги… нет, не то чтобы исчезли – просто в одночасье стали смешными фигурками из церковного картона… Бонье показывает в качестве иллюстрации сложенного из бумаги человечка.

– Что же это за сущность? – спрашивает он.

И сам себе отвечает: этот дух был известен людям давно и всегда принимал активное участие в жизни человечества под разными именами. Это он, если разобраться, и дал людям власть над миром. Но прежде он никогда не выходил на передний план и не сметал со своего пути всех остальных богов с их смешными титулами и претензиями. Дух этот парадоксален – его знают все, и одновременно он скрыт и действует из тени.

Был лишь очень краткий период в Новейшей истории – всего пара лет – когда он вновь позволил открыто поклоняться себе в храмах. Но роль проявленного божества в новую эпоху ему не понравилась, и после своей полной победы над прочими человеческими богами он вернулся за кулисы, как бы отрицая свое существование.

Пожилые масоны при этих словах с улыбкой кивают; они понимают, о чем идет речь. Молодежь в недоумении и просит Бонье разъяснить свои слова. Он соглашается – у него даже припасены слайды.

В 1793–1794 годах в революционной Франции распространяется так называемый культ Разума – culte de la Raison. Выходит декрет о запрете католического богослужения, и христианские церкви начинают насильно превращать в храмы Разума («точь-в-точь, – замечает Бонье, – как за триста лет до этого их превращали в мечети в Константинополе»).

Это был вот именно что культ – со своими богослужениями и ритуалами, в качестве которых использовались парады и карнавалы («карнавализьм, – мрачно подмечает Голгофский, – был мобилизован этой сворой сразу и навсегда»).

Другая характерная черта культа – иконоборчество, уничтожение прежних святынь. Но это не был атеистический погром, вовсе нет. В 1793 году у культа Разума появилось даже что-то вроде своего оракула: в ходе церемонии, проводившейся внутри захваченного Нотр-Дама (да-да), некая артистка Парижской оперы была коронована как «Богиня Разума».

– У нас здесь гость из России, – говорит Бонье, кивая на Голгофского, – ему интересно будет узнать, что на ее парижской могилке потом долго рефлексировал Иван Бунин, стремясь в преддверии Нобеля выстроить высказывание, не только безупречное с точки зрения патриотизма и стиля, но полностью корректное политически и религиозно… Непростая, но важная задача для любого литературного визитера из России в Европу. Задача эта сложна и в наши дни, что мы наблюдаем по рожам наезжающих к нам из России писателей и писательниц, но перед Второй мировой она была, пожалуй, еще замысловатее… С тех пор из уравнения ушла религия. Вот про нее-то я и хочу поговорить…

Голгофский звучно хлопает несколько раз в ладоши. Бонье с улыбкой продолжает:

– Понятно, что никто из участников культа Разума не рассматривал эту «Богиню Разума» как сосредоточие мирового ума. Это была именно пифия, через которую новая Верховная Сущность собиралась говорить с людьми…

Следуют слайды с видами парижских улиц революционной эпохи. Однако, сообщает Бонье, уже очень скоро культ Разума запрещают и – номинально, во всяком случае – восстанавливают в правах прежних богов. Французский Ахетатон так и не был построен – Нотр-Дам вновь отдали церкви. Все вроде бы вернулось на круги своя, но…

Но нет, совсем нет.

В прежнего Бога (того, который запределен Разуму) уже никто особо не верит, даже его служители. А власть Разума никуда не уходит после запрета его культа – Разум всего лишь не хочет, чтобы ему поклонялись в церквях и вообще осознавали его как некое персонифицированное присутствие. Зачем? И без того все сгибают выю под его ярмо. Ведь так велит им сам… Разум.

В зале смеются.

– Даже сегодня, – гремит Бонье, – когда мы читаем какую-нибудь серьезную мировую газету, мы по-настоящему доверяем прочитанному только тогда, когда оно ссылается на божество по имени Reason. Так же когда-то верили Мардуку, Шиве, Иегове, Иисусу. Но новый бог выбирает анонимную скрытность… Повторяю, что это не совсем новый бог. Новое – это хорошо забытое старое… Перед нами просто очередная маска величайшего из древних могуществ, которое одним своим ликом повернуто к современности, а другим, архаичным, еще привечает поклоняющихся ему по старинному обряду… Намекну… Древний бог Атлантиды… Lord of the Rings, как рискованно пошутил брат Джон Рональд Рауэль…

В зале рукоплещут.

– И ни слова больше. Вдумаемся в это как следует. Нотр-Дам-де-Пари – это еще и храм той великой сущности, что подарила когда-то людям инструмент познания добра и зла! Конспирологи шепчутся о власти тайного правительства, но реальность куда чудесней: мы со всех сторон окружены мертвыми религиями, до сих пор делающими вид, что они есть – а управляет нами воля тайного, могучего и очень реального божества, которое делает вид, что его нет. Ибо один из главных постулатов культа Разума в том, что бога нет, а есть… Разум. Так спрятаться на самом виду надо, конечно, уметь… Но сущность эта скрыта только от черни, от тех послушных безропотных бедняг, которых сплавляют в смерть на айфонах. Ее видели мистики разных направлений, часто далеких от европейской мысли. И они рисуют довольно грозную картину… Да…

На этой загадочной ноте Бонье умолкает. Похоже, собравшиеся понимают, что имеется в виду – и вопросов не задают.

Голгофский знакомится с Бонье после его выступления и рассыпается в комплиментах. Бонье тоже рад видеть брата из России – и невысокий градус Голгофского вызывает дополнительную симпатию к гостю («пиджачишко на мне рваный, – иронизирует наш автор, – градусишко небольшой…»)

– Вы, русские, мастера пить, – говорит Бонье. – А знаете ли вы, что в Европе Средних веков были в большой моде состязания пьяниц? Они соревновались, кто кого перепьет. Я как раз в настроении… Поедем в город, Константин. Я вызываю вас на дружеский матч.

Голгофский понимает, что это его шанс – у Бонье может развязаться язык. Они едут в ресторан и начинают вечер с перно и пастиса. Затем следует кир – смесь смородинового ликера с белым вином (Голгофский не очень удачно шутит, рассказывая Бонье про русскую франкофилию и глагол «кирять»). Дальше, увы, на столе оказывается неизбежная в современной Франции бутылка бурбона.

Бонье подходит к джук-боксу и ставит «Натали» Жильбера Беко – весьма известную песню из шестидесятых.

– Вот образ России, которую я люблю, – говорит он.

Голгофский вслушивается. Надменный и хриплый французский голос рассказывает о секс-туризме в Москве – стакан вина, революсьон д’Октобре, неизбывное «кафе «Пушкин», натурально, сама Натали – и вдруг музыка как бы взрывается исступленным танцем мамелюков из КГБ, уже в сиську пьяных, но все еще искательно пляшущих перед высоким французским гостем под страхом партийного выговора…

– Этот образ точен на все сто, – вздыхает Голгофский. – Увы, но эту Россию мы профукали точно так же, как и ту.

– Ту – это какую?

– Ну, эн-минус-один.

Бонье, похоже, не помнит школьной математики, и ему кажется, что гость чем-то задет. Он начинает скабрезно острить про европейских политиков. Голгофский не всегда успевает за своим собеседником. Например, тот упоминает последний фильм из Эммануэль-саги: «Эммануэль и Ангела» («ваше поколение еще узнает аллюзию»).

Голгофский вспоминает эротическую франшизу из прошлого века – и предполагает, что речь идет о новом образе Эммануэль-лесбиянки. Но Бонье разъясняет, что имеется в виду французский президент Эммануэль Макрон и его гипотетическая супружеская неверность: он, как известно, любит женщин ультрабальзаковского возраста.

Дурно попахивающая шутка – эйджизм ничем не лучше гетеросексизма или айболизма. Но Голгофский хавает.

Наконец Бонье успокаивается, и Голгофский в общих чертах пересказывает ему то, что слышал от Солкинда о ноосферных импринтах в древнем Египте.

– Вы упоминали сегодня про химер, – говорит Голгофский, – и сказали, что это создания человека. Не видите ли вы здесь определенной преемственности?

Бонье немного трезвеет. Он помнит Солкинда и свою беседу с ним. Видно, что тема ему интересна.

– Преемственность магического Средневековья с Вавилоном и Египтом вопрос сомнительный, – говорит он. – Тайные традиции так же хрупки, как все остальное в человеческой жизни. Исчезали целые народы и культуры. Что уж говорить об оккультных знаниях.

– Но это ведь очень особенная область, – отвечает Голгофский. – Тут действуют другие методы передачи.

Бонье пожимает плечами.

– Возможно, отдельные умения переходили из культуры в культуру через путешественников и беглецов, – продолжает Голгофский. – А может быть и так, что сохранялось лишь самое общее понимание известного с древности магического механизма.

– Про какой механизм вы говорите? – спрашивает Бонье.

– Про использование чужой жизненной силы для создания ноосферных инсталляций, – отвечает Голгофский. – Или, как вы говорите, химер. Ведь метод именно таков, не правда ли?

Бонье глотает наживку – и решает, что собеседник уже посвящен в эти тайны.

– Возможно, – отвечает он. – Но разве вы не допускаете, что сам этот механизм просто открывали вновь и вновь? Ведь спрятан он не слишком глубоко.

Голгофский признается, что это не приходило ему в голову. Тогда, прихлебывая виски, Бонье излагает свою точку зрения на вопрос.

Технология татуировок ноосферы в той форме, в какой она была известна Египту и Вавилону, считает он, исчезла еще в поздней античности. Но сама способность оккультных практиков создавать в пространстве ума ощутимое для всех облако смыслов, используя отнимаемую жизнь, сохранялась всегда.

Навык этот, однако, подвергся такому же жестокому вырождению, как и другие древние умения. Если верить Солкинду – а Бонье ему верит – египетские маги использовали энергию «ка», мастерски переплетая ее вкрапления с общим узором психического поля планеты; результат сохранялся тысячелетиями. Но на излете Средних веков алхимики и маги использовали уже не столько жизненную силу убиваемых существ, сколько сырую энергию их страдания.

Если продолжить аналогию с татуировкой, а Бонье считает ее весьма удачной, то вместо втирания краски в мельчайшие проколы, как поступала древность, колдуны Средневековья делали акцент на сам укол – чтобы, так сказать, дольше сохранялась вызванная им краснота.

Стойких пигментов у них уже не было.

Самые мрачные средневековые ритуалы выглядели не только страшно, но и непристойно – и Бонье сознательно не приводил их мерзких деталей во время доклада: все-таки он работает по гранту, который называется «Небо Европы». Но Голгофскому он кое-что скажет.

Например, обычным для колдунов методом послать письмо сатане было совокупление с козлом и его последующее убийство… Ужас в том, что подобные послания князю Тьмы, носившие глубоко личный характер, нередко считывались с тонких планов случайными людьми – отсюда кошмары, инфернальные видения, даже случаи сумасшествия, которыми пестрят средневековые хроники. Ведьмы отрубали головы петухам и козам тоже не просто так. Но не будем скатываться в мизогинию…

Голгофский интересуется, было ли убийство животного или человека единственным средневековым способом запечатлеть послание в ноосфере.

Нет, отвечает Бонье, медиум мог причинить страдание кому-то другому или даже самому себе – и напитать проделанные в мировой душе дырки чернилами, так сказать, своего сердца. Подобными методами сознательно действовали сектанты, «святые мученики», желавшие распространить свое вероучение, и – чисто интуитивно – люди искусства, мечтавшие, чтобы их имя сохранилось в веках. Как будто, хе-хе, «Томас» или «Александр» – это было их имя, а не случайная бирка, повешенная при рождении на физическое тело…

Совсем тихо, словно боясь спугнуть собеседника, Голгофский интересуется, сохранились ли технологии практического создания химер в современных ложах.

Бонье, уже сильно пьяный к этому моменту, глядит на Голгофского с иронией.

– Для обсуждения этой темы, брат мой, вам пока не хватает градуса, – говорит он. – Или, может быть, – он косится на бутылку, – его пока не хватает мне…

Они выпивают еще по стопке. Бонье встает из-за стола, кое-как подходит к джук-боксу и снова ставит «Натали».

– Не могли бы вы станцевать под эту песню? – говорит он. – В русском танце есть… есть…

Он щелкает пальцами.

– В нем сохранилось что-то степное и монгольское. Древнее и настоящее.

– Если я станцую, вы ответите на мой вопрос?

– Возможно, – кивает Бонье.

Голгофский пускается в пляс. Он отлично понимает, чего хочет Бонье – и, проходясь перед собеседником вольной волжской присядкой, старательно думает о выплатах по ипотеке.

Бонье удовлетворен. Он наливает еще бурбона, но не теряет контроля над собой.

– Да, все это существует до сих пор, – говорит он. – Я не могу описать конкретные технологии, которыми пользуются современные практики. В таких тонкостях я этот вопрос не знаю. Скажу только, что для этого необходимо страдание или смерть живого существа – и тренированная воля медиума, способного достаточно долго и отчетливо концентрироваться на послании, которое он желает спроецировать в коллективное бессознательное.

– А в каких масштабах это практикуется сегодня?

Бонье хмыкает.

– Создатели химер давно поставили свое производство на промышленную основу, мой друг. Они используют для этого все возможности современного мира – от фабрик, где массово забивают скот, до, увы, концлагерей. И занимаются этим не наши с вами братья-каменщики, а куда более приземленные и недобрые силы… Как вы полагаете, почему нашу прессу называют «корпоративной»? Это от «corpus», «тело». Имеется в виду… Впрочем, догадайтесь сами.

Голгофский понимает, что давить на собеседника неразумно – Бонье может замолчать. Если он и проговорится, то сам. Поэтому Голгофский меняет направление беседы.

– Но как же так? – восклицает он. – Мое чувство справедливости оскорблено. Последние три тысячи лет в мире постоянно льется кровь, совершаются чудовищные злодеяния, к небу восходят предсмертные молитвы и стоны – и все это не оставляет никаких следов в мировой душе. А какой-то колдун особым образом убивает козла – и получает возможность компостировать человечеству мозги? Нет ли в этом нелепицы?

Бонье мрачно кивает.

– Да, конечно, я понимаю вас. Но следы на самом деле остаются от всего. Муки и страдания живых существ отравляют психический воздух, которым мы дышим. Именно поэтому так мрачен в своей сути наш мир. Но войны, убийства и зверства действительно нам не заметны – мы лишь читаем о них в интернете и ощущаем тяжкий гнет человеческой вины, слыша временами, как скрипит обшивка нашего ковчега…

С улицы доносится скрипучая полицейская сирена – и Бонье поднимает палец.

– Мы не видим этого потому, – продолжает он, – что не знаем, куда и как направить внимание. Кроме того, наш внутренний свидетель отнюдь не рвется созерцать подобные вещи. Наоборот, он очень хорошо умеет защищать себя от них. Но иногда случайная фраза, странное колебание занавески, смутная угроза в чужом лице вдруг пугают нас до глубины души… Нам словно присылают напоминание о чем-то ужасающем, спрятанном совсем рядом…