4

Каждое из насекомых Фабра подтверждало: инстинкт – это сила. Фабр утверждал: может показаться, будто эти животные знают, что делают. Может показаться, будто их поразительное поведение – внешнее проявление внутренней жизни. Но это будет полнейшее заблуждение. Они действуют инстинктивно, они не наделены самосознанием. Они подчиняются инстинктам, которыми обладают с момента сотворения мира, инстинктам слепым, косным и врожденным, инстинктам, которые не являются результатом обучения, но присутствуют, полностью сформированные, с рождения, инстинктам безукоризненным и непогрешимым, узкоспециализированным в плане функций и специфическим для каждого вида. Эти инстинкты обладают «мудростью»: они порождают безошибочные действия, которые решают самые сложные проблемы физического существования. Но если ради эксперимента создать препятствия, то инстинкт оказывается абсолютно «невежественным»: не реагирует на самые элементарные изменения привычных условий жизни [68].

Фабр вновь и вновь рассказывал эту историю, полагая, – как и доныне считают многие креационисты, – что инстинкт указывает на ахиллесову пяту эволюции, свидетельствует, что биологические виды неизменны и непреложны, причем остаются неизменными с начала времен. Аргумент Фабра очень прост: разве могли бы существовать промежуточные стадии такого крайне замысловатого и четко выверенного поведения? Подумайте о хищных осах, говорит он, это игра, где либо пан, либо пропал: «Искусство приготовления провизии для личинки не доступно никому, кроме мастеров, и не терпит подмастерьев» [69]. Если добыча недостаточно обездвижена, указывает Фабр, она уничтожит яйцо или личинку; если добыча умрет от тяжелого ранения, личинка вылупится, но умрет от голода, потому что ее пища сгнила. Какой гений животного мира проводит скрупулезные расчеты, благодаря которым добыча вновь и вновь усыпляется, но ее жизненные функции не страдают? Наблюдая, как щетинистая аммофила парализует свою жертву, Фабр открывает для себя величайшую истину жизни, тайну тайн, перед лицом которой даже зрелые ученые мужи не могут удержаться от слез:

«Животные подчиняются своему непреодолимому инстинкту, не осознавая своих действий. Но откуда приходит это идеальное вдохновение? Могут ли разумно истолковать его теории атавизма, естественного отбора, борьбы за жизнь? Для меня и моего друга это было и осталось одним из самых красноречивых откровений невыразимой логики, которая правит миром и руководит невеждами с помощью законов своего вдохновения. Растроганные этим проблеском истины до глубины души, мы оба почувствовали, как на глаза нам навернулись слезы, порожденные каким-то неописуемым чувством» [70].

Любое из его насекомых могло бы натолкнуть его на этот вывод. Но Фабр полагал, что именно осы дают самый сильный аргумент против мнения Дарвина, что инстинкт – это наследуемое адаптивное поведение; что, как сформулировал Дарвин в «Происхождении человека» (1871), сложные инстинкты приобретаются «через естественный отбор вариаций более простых инстинктивных действий», а «те насекомые, которые обладают самыми поразительными инстинктами, – определенно самые умные». С точки зрения Дарвина, инстинкты, разумеется, наследуются, они далеко не неизменны и далеко не безупречны. Это плоды адаптивности, а не предвидения. Дарвин сформулировал это так: «Умные действия, после того как они выполняются при жизни нескольких поколений, превращаются в инстинкты и наследуются» [71].

Именно на эту ересь Фабр бросил в атаку своих ос. И именно осы дали ему основания категорично заявить: «Я отвергаю современную теорию инстинкта». «Современная теория (так он презрительно называет эволюцию), искусная игра, которой способен упиваться кабинетный натуралист, формирующий мир сообразно своему капризу, но в которой наблюдатель – человек, соприкасающийся с реальностью, – не может найти объяснения чему бы то ни было из того, что видит» [72].

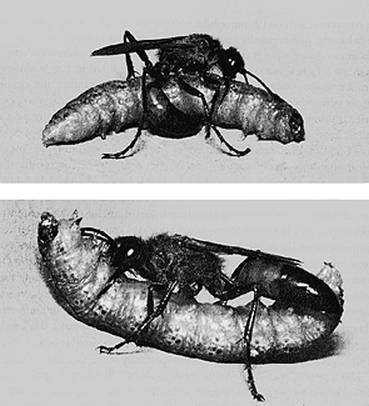

Аммофила щетинистая выбирает себе особенную добычу, которая может в пятнадцать раз превосходить ее по весу, – гусеницу чешуекрылой бабочки Agrotis segetum. Описание борьбы между крохотной осой и гигантской серой гусеницей – одна из самых знаменитых цитат из трудов Фабра. «Никогда, – писал он, – интуитивная наука инстинкта не демонстрировала мне ничего более волнующего».

Он прогуливается с другом неподалеку от дома, когда они замечают возбужденную осу Ammophila. Оба человека «немедленно легли на землю вблизи от места, где она трудилась» – собственно, настолько близко, что (типичная деталь а-ля доктор Дулитл) оса ненадолго заползает на рукав Фабра [73]. Они наблюдают, как оса носится над узкой полоской земли, явно напав на след своей добычи. И гусеница неосмотрительно появляется.

«Охотница немедленно подлетела, ухватила гусеницу за „загривок“ и крепко вцепилась в нее, хотя добыча корчилась. Сидя на спине чудовища, оса изогнула свое брюшко и вдумчиво, неторопливо, словно хирург, прекрасно знающий анатомическое строение своего пациента, вонзила свой ланцет в брюшную часть каждого сегмента, из которых состоит тело гусеницы, от первого до последнего. Ни одно „кольцо“ не осталось без укола; все сегменты – и с лапками, и без лапок – были обработаны по порядку, от переднего к заднему» [74].

Обратите внимание на ключевое наблюдение: оса жалит гусеницу девять раз, делая каждую «иньекцию» в строго определенную точку на определенном сегменте тела. И обратите внимание, что уколы делаются последовательно. Анатомическое исследование, которое затем провел Фабр, по-видимому, подтверждает предусмотрительность осы. Жало вонзается с хирургической скрупулезностью, каждый раз выводится из строя очередной двигательный нерв гусеницы. Но самое интересное впереди:

«Голова жертвы всё еще нетронута, ее челюсти работают: они могли бы с легкостью, пока гусеницу тянут, вцепиться в какую-нибудь соломинку, торчащую из земли, и успешно воспротивиться этому принудительному утаскиванию; мозг, этот главный нервный узел, мог бы вызвать упорный поединок, вести который со столь тяжелой ношей было бы крайне неудобно. Хорошо бы избежать этих помех. Следовательно, гусеницу необходимо ввести в состояние оцепенения, которое лишит ее малейших поползновений к самообороне. Аммофила достигает этого, покусывая голову гусеницы. Она старается воздерживаться от применения своего стилета: она не неуклюжая растяпа, она прекрасно знает, что поранить мозговой нервный узел значило бы умертвить гусеницу на месте, а этого как раз следует избежать. Она просто сдавливает мозг своими челюстями, просчитывая каждый нажим; и всякий раз она делает паузу, чтобы оценить оказанное воздействие, поскольку нужно достигнуть правильного соотношения, определенной степени оцепенения, которую нельзя превысить, чтобы не вмешалась смерть. Таким образом достигается надлежащий уровень летаргии – сонное состояние, при котором полностью теряется воля. И теперь гусеницу, неспособную сопротивляться, неспособную желать сопротивления, хватают за загривок и тащат в гнездо. Комментарии ослабили бы красноречивость таких фактов, как эти» [75].

В статье, опубликованной в 1972 году, а ныне считающейся классикой, психолог Ричард Херрнстайн (в наше время его вспоминают с определенной антипатией как автора работы «Колоколообразная кривая») называет Фабра одним из главных представителей «интуитивистского подхода к инстинкту» и лаконично описывает его позицию как «набор отрицаний, объединенных чувством благоговения» [76].

На рубеже XIX – ХХ веков – в период бурных постдарвинианских диспутов о природе и происхождении поведения человека и животных – инстинкт был одним из центральных, горячо оспариваемых философских и эмпирических понятий. Интуитивистический подход (согласно которому инстинкт – особая, не имеющая четкого определения способность к адаптации, автономная от интеллекта) был лишь одной из нескольких противоборствующих позиций. Херрнстайн выделяет три позиции, противопоставляя мнение Фабра взглядам рефлексистов, объединяющих такие разные фигуры, как Герберт Спенсер, физиологи Жак Лёб и (в ранних работах) Дж. Б. Уотсон, а также психолог и философ Уильям Джеймс; последний очень четко формулировал различия между своей позицией и позицией Фабра:

«Старые труды об инстинкте – пустая трата слов… они задушили всё расплывчатыми выражениями изумления перед ясновидческими и пророческими способностями животных – столь превосходящими любые способности человека, – а также перед милосердием Божиим, наделившим их таким даром. Но милосердие Божие наделяет их прежде всего нервной системой; и, если обратить на это наше внимание, инстинкт сразу же кажется чем-то не более и не менее чудесным, чем все остальные факты жизни» [77].

Джеймс пишет, что в этом понимании инстинкты были не более чем сложными, дифференцированными рефлексами (по знаменитому выражению Спенсера, «сложносоставной рефлекторной деятельностью»).

Третья позиция, выделяемая Херрнстайном, совпадала со взглядами рефлексистов в том, что инстинкты подвержены селективному отбору, как и морфологические черты. Ее основной поборник Уильям Макдугалл нарек эту позицию «гормической психологией» (то есть «гормональной»). На взгляд Макдугалла, инстинкты – нечто весьма податливое, подверженное влиянию среды, но у инстинкта есть некий стабильный стержень, которым является стремление к конкретному результату (постройке гнезда, иммобилизации добычи и т. п.); инстинкт – импульс, стоящий почти за всеми актами поведения у человека и животных. «Инстинкты, – писал Макдугалл, – это ментальные силы, которые всецело формируют и поддерживают жизнь индивидов и социумов» [78].

Когда в двадцатые годы ХХ века набрал силу бихевиоризм, объяснение поведения животных через инстинкты вышло из моды и вернулось лишь в пятидесятые годы в научно-популярных книгах этологов (особенно Конрада Лоренца и Николаса Тинбергена), которые, хоть и были дарвинистами, четко разграничивали инстинкт и обучение. Существует традиция, которая тянется через десятилетия от Фабра к этим современным исследователям поведения животных и держится на простых экспериментах с поведением в естественной среде обитания, внимательных наблюдениях и уже известной нам комбинации научного подхода с благоговением. Эта традиция каким-то образом оставляет в стороне неприязнь Фабра к теории эволюции, зато делает упор на его внимании к народному просвещению – этой установке на общедоступность, которая побудила Лоренца, Тинбергена и их коллегу Карла фон Фриша обзавестись внимательной читательской аудиторией. Кстати, благодаря этой установке они получили Нобелевскую премию, которой не удостоился их предшественник.

Эта традиция – так сказать, воздушная линия. Осы летят прямо к нам, отклоняясь в неожиданных направлениях, совершая посадки в решающие моменты. Они бегут от науки, чтобы подогревать фабрианское благоговение, например, среди современных креационистов, а иногда объявляются в более удивительных местах – к примеру, в умозрительных выкладках влиятельного философа Анри Бергсона, который был большим поклонником Фабра (в 1910 году Бергсон присутствовал на торжествах в «Л’Арма», организованных Легро и сделавшихся увертюрой к запоздалой известности провансальского отшельника). Бергсон выслушивает рассказ об осе-хирурге, делающей девять инъекций, и разрабатывает свою особую метафизику эволюции, которая опирается на идеи Кювье из XVIII века – гипотезу, что животные, подобно сомнамбулам, наделены «сомнамбулическим» сознанием («типом сознания, которое в интеллектуальном плане не сознает свое предназначение») [79].

Бергсон формулирует интуитивистский подход к инстинкту, называя его «гадательной симпатией», и, подобно Фабру, противопоставляет инстинкт и интеллект. Но у этого противопоставления иная основа. Фабр считает интеллект признаком превосходства человека, а для Бергсона это ограниченная разновидность осмысления, холодная и внешняя. Для Фабра инстинкт – нечто механическое, бездумно-автоматическое, а для Бергсона – глубокое осмысление, вид знания, который ведет нас к «истинной природе жизни», проникая в прошлое, к истокам общей эволюционной природы осы и гусеницы, в точку «древа жизни», когда их пути еще не разошлись, назад к глубокому интуитивному пониманию друг друга: оса Ammophila, ничему не обучаясь, просто знает, как парализовать гусеницу, так что их драмы, «возможно, ничем не обязаны внешнему восприятию, но порождаются просто-напросто совместным присутствием Ammophila и гусеницы, которые считаются уже не двумя живыми организмами, а двумя видами деятельности» [80].

И всё же, как уже в 1921 году заметил Бертран Расселл, «любовь к чудесному может ввести в заблуждение даже столь внимательного наблюдателя, как Фабр, и столь видного философа, как Бергсон» [81]. Фабр сделал много неверных выводов касательно аммофилы щетинистой, и его критика естественного отбора наиболее решительно опровергнута именно на основании чисто эмпирических наблюдений. По-видимому, взаимоотношения осы и гусеницы – вовсе не игра по принципу «пан или пропал». Верно, что в большинстве случаев оса парализует гусеницу бабочки, жаля ее много раз, однократно в каждый сегмент. Но эта операция не отличается чудесной скрупулезностью и систематичностью, не всегда производится в одном и том же порядке. И гусеница не всегда переживает эти укусы. Иногда личинка осы питается гниющим телом гусеницы. Иногда личинка погибает, придавленная гусеницей, которая корчится. Более того, как предполагали приверженцы рефлексивной и «гормической» теорий, оса адаптирует свое поведение, реагируя на изменчивые внешние раздражители (климат, доступность пищи, состояние и поведение добычи). Оса охотно меняет последовательность и (назовем это так за неимением более подходящего термина) «логику» своих действий по причинам, которые могут быть как очевидно необходимыми, так и, в других случаях, совершенно неясными. Наблюдалось, как оса, ужалив сорок гусениц подряд, затем предпочитала волочь в свое гнездо сорок первую гусеницу, пока не парализованную. Фиксировалось, как осы парализуют свою добычу, но затем не проделывают ничего для строительства гнезда. Люди видели, как некоторые осы жалят добычу наугад, как придется, – казалось, просто старались попытать счастья. Также обнаружилось, что, когда оса жалит добычу, она не только наносит удар, но делает вливание, вводя вещество, которое вызывает мгновенный паралич и оказывает долговременный эффект по ингибированию метаморфоза и поддержанию организма гусеницы в покорном состоянии; итак, воздействие не столько ударное, сколько химическое [82].

В этом есть нечто необъяснимое. И дело не только в осах. Херрнстайн правильно указывает на мистицизм, который скрыт в глубинах теории Фабра. Он понимает, что «расплывчатое изумление», перенимаемое читателями у Фабра, – самое могучее наследие интуитивистского подхода. Но тут есть и свои парадоксы. Фабр заставляет нас признать, что эти животные действуют вслепую, автоматически, не задействуя ни волю, ни намерения. И, чтобы подвести нас к этому выводу, он упоенно описывает поведение животных, полагая: чем оно сложнее, чем более рациональным оно кажется, тем сногсшибательнее будет следующий его шаг, когда он обнажит, что за этим поведением скрывается всего лишь слепой инстинкт, тем вернее он разгромит трансформистов. Эти осы – «хирурги», которые «просчитывают» и «удостоверяются». Их жертвы «сопротивляются». Но эффект оказывается непредвиденным. Фабр очарован. А осы требуют предоставить им слово. Они вселяются в Фабра. Они говорят его устами, живут опосредованно через него. Из его текстов мы выносим впечатление не о неразвитости насекомых, а об их поразительных способностях. В смысле о способностях ос, а также о способностях Фабра. Вопреки его уверениям, чудесен не инстинкт – чудесны сами животные.