Часть I

Структуры и функции

Где хранятся страх, счастье и сила воли

Глава 1

Можно ли жить без мозга?

Современная нейробиология началась со взрыва при прокладке железнодорожных путей.

Это был тест на вашу осведомленность. Если вы сразу подумали: “Господи, опять Финеас Гейдж, какая банальность, сколько можно!” – то я прошу у вас прощения. Все знакомые биологи и психологи уверяли меня, что ни в коем случае не следует включать этот эпизод в книжку и тем более с него начинать, но что же я могу сделать, если современная нейробиология действительно началась со взрыва при прокладке железнодорожных путей?

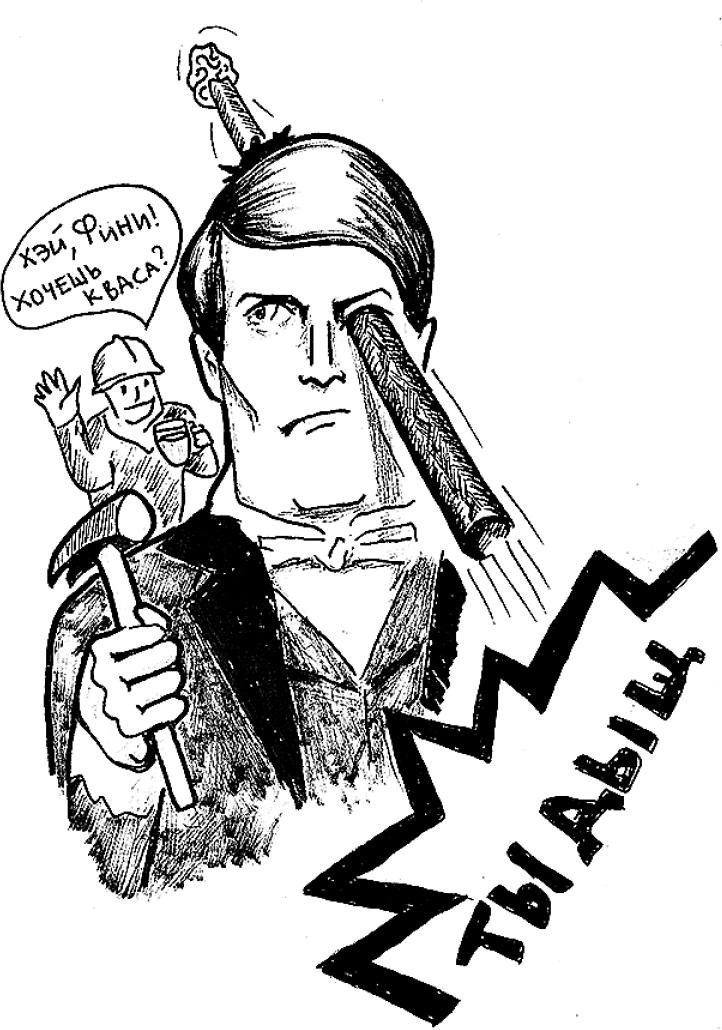

Дело было 170 лет назад, 13 сентября 1848 года, в нескольких километрах к югу от города Кавендиш, штат Вермонт. В этом городе сегодня живет 1300 человек, а двое самых известных жителей за всю его историю – это Александр Солженицын и вот еще Финеас Гейдж. Ему было 25 лет, он был бригадиром, и в его обязанности входила организация взрывных работ, необходимых, чтобы разрушать скалы и прокладывать рельсы на расчищенных участках. Чтобы взорвать скалу, в XIX веке нужно было просверлить в ней глубокое отверстие, насыпать туда пороха, протянуть фитиль, поместить поверх пороха инертный материал (например, песок), а потом аккуратно поджечь фитиль и отбежать на безопасное расстояние. Но в тот злополучный день все пошло не по плану. Финеас Гейдж контролировал качество закладки пороха, утрамбовывая его с помощью длинного железного стержня. Коллега отвлек его разговором, Гейдж обернулся через правое плечо и в тот же момент случайно высек искру. Порох взорвался, и стержень, подобно пушечному ядру, взлетел в воздух, вошел в голову Гейджа под левым глазом и вышел через макушку, отломив кусок черепного свода и оставив выходное отверстие размером 2 на 3,5 дюйма (примерно 5 на 9 см).

Как ни странно, Финеас Гейдж выжил. Он даже разговаривал через несколько минут после травмы. Коллега отнес его к повозке, запряженной волом, и там Гейдж сидел прямо всю дорогу до ближайшей гостиницы, а затем самостоятельно, с небольшой поддержкой коллеги, выбрался из повозки и дошел по лестнице до кровати. Доктор Джон Харлоу, описавший этот случай,, застал пациента в сознании, мужественным и стойким, способным внятно объяснить, что произошло. Гейдж даже надеялся вернуться к работе через пару дней. Этого, конечно, не случилось, следующие несколько недель Гейдж в основном метался в лихорадке, его рвало, ткани гноились, он бредил, к травме добавилась грибковая инфекция, охватившая и ткани мозга, и левый глаз. В конце октября физическое состояние пациента улучшилось, но врач осторожно отмечает: very childish – “очень инфантильный”. Гейдж капризничал и требовал немедленно доставить его в родной город Лебанон (в соседнем штате Нью-Гэмпшир, в 30 милях от Кавендиша). 15 ноября выяснилось, что в отсутствие врача Гейдж несколько раз вставал и выходил гулять, причем отказывался надевать куртку, хотя было холодно, и друзья не могли ничего с ним поделать. 25 ноября коллеги организовали перевозку Финеаса Гейджа в Лебанон; доктор Харлоу навещал его там и наблюдал за выздоровлением. Уже в апреле Финеас Гейдж вернулся в Кавендиш, и доктор Харлоу заключил, что физически он здоров. Конечно, у Гейджа был шрам на щеке, вмятина на черепе, он больше ничего не видел левым глазом, и у него была частично нарушена подвижность мышц левой половины лица, но, учитывая тяжесть травмы, он фантастически дешево отделался. Однако жизнь его изменилась. Было непонятно, чем он теперь будет заниматься. Вот как описывает ситуацию доктор Харлоу:

Коллеги Гейджа, считавшие его самым работящим и толковым мастером, пока он не получил увечье, полагают, что изменения в его разуме слишком заметны, чтобы он мог вновь занять свое место. Утрачено равновесие между его умственными способностями и животными порывами. Он вспыльчив, непочтителен, временами предается грязнейшему сквернословию (к чему прежде склонности не имел). ‹…› До травмы Гейдж, хотя и не получил образования, обладал уравновешенным умом, и те, кто его знал, считали его проницательным, разумным деловым человеком, энергичным и настойчивым в осуществлении своих планов. В этом отношении разум его разительно изменился, а потому его друзья и знакомые решительно говорят: “Это больше не Гейдж”.

Действительно, к работе бригадиром Финеас Гейдж так и не вернулся. Он много путешествовал, сменил несколько рабочих мест, дольше всего работал в Чили кучером почтового дилижанса, запряженного шестеркой лошадей. В какой‐то степени интеллектуальное состояние Гейджа с годами улучшилось, у него не было проблем с поиском работы, однако, по отзывам родственников, он по‐прежнему был импульсивен и ни одно занятие не устраивало его полностью. Через 12 лет после травмы Гейдж начал страдать от эпилептических припадков и 21 мая 1861 года умер. По другим данным, это случилось в мае 1860‐го. В любом случае врачи, лечившие его после травмы, узнали о смерти несколько лет спустя, так что у них совершенно не было возможности ни проанализировать ее причины, ни попросить о возможности вскрытия и исследования мозга. Все, чем родственники смогли помочь доктору Харлоу, когда он все‐таки их нашел, – разрешили эксгумировать тело и забрать череп. Теперь самый известный в мире череп хранится в анатомическом музее Гарвардской медицинской школы – вместе с пробившим его железным стержнем.

Исследователи часто обращаются к случаю Финеаса Гейджа, вновь и вновь анализируя как свидетельства современников, так и череп пострадавшего – с привлечением новых исследовательских методов и актуальных данных об анатомии мозга и функциональной роли его отдельных частей. В 1994 году работу, посвященную Гейджу, опубликовал Антонио Дамасио, один из самых известных нейробиологов, изучающих взаимосвязи между структурами и функциями мозга. Дамасио и его коллеги проанализировали рентгеновские снимки черепа Гейджа, предложили семь возможных траекторий, по которым стержень мог пройти сквозь мозг (диаметр самого стержня составлял 3 сантиметра, а выходное отверстие в черепе из‐за отломившегося куска кости получилось значительно крупнее, так что возможны варианты), и посчитали самой вероятной траекторией такую, которая предполагала, что движение стержня разрушило крупные участки лобной коры не только в левом, но и в правом полушарии. С этим решительно не согласен Петер Рациу, выпустивший в 2004 году работу, основанную на трехмерной компьютерной томографии черепа Гейджа. Он отмечает, что если бы стержень действительно прошел с таким смещением вправо, как утверждал Дамасио, то он не мог бы не пробить верхний сагиттальный синус – полость между листками твердой мозговой оболочки, заполненную венозной кровью, – а это привело бы к кровопотере, абсолютно точно несовместимой с жизнью. Соответственно, Рациу полагает, что была повреждена только префронтальная кора, самая передняя часть лобной доли, и только в левом полушарии (а не множество разных зон, на которые указывал Дамасио). Наконец, в 2012 году Джон Даррел ван Хорн сопоставил томографические снимки, полученные Рациу, с современными усредненными данными о границах разных отделов мозга и распределении проводящих путей в нем и пришел к оценке, промежуточной между двумя крайностями: пострадало только левое полушарие, но более серьезно, чем полагал Рациу.

Почему современные ученые тратят столько времени и сил на обсуждение травмы мозга человека, умершего полтора с лишним века назад? Потому что в 1848 году он выжил, что само по себе было невероятно. А еще потому, что его личность изменилась после травмы и это был не только первый задокументированный случай, указывающий на то, что лобная кора важна для самоконтроля и принятия решений, – но и вообще первый хорошо задокументированный случай, демонстрирующий, что мозг и личность непосредственно связаны друг с другом. А еще потому, что Финеас Гейдж прожил после травмы 12 лет и негативные изменения в его личности, описанные Харлоу через полгода после травмы, по‐видимому, постепенно ослабевали в течение этого времени. Уже в августе 1849 года родственники Гейджа отмечали, что он перестал вести себя столь инфантильно, как в первые месяцы после несчастного случая. В 1858 году доктор Генри Тревитт встречал Гейджа, работавшего в то время в Чили, и отмечал, что он производит впечатление человека здорового и душевно, и физически. В 1860 году Гейдж вернулся на родину и, по свидетельствам родственников, был полон желания работать. Возможно, если бы его здоровье не ухудшилось так резко (мы даже не можем быть уверены, что это было вызвано именно старой травмой), он еще смог бы построить блестящую карьеру взамен той, которая была прервана из‐за нелепого неудачного стечения обстоятельств двенадцатью годами раньше.

Мозг материален – и мозг изменчив. И все это мы можем видеть уже на примере Финеаса Гейджа. А за 170 лет, прошедших с момента злополучного взрыва при прокладке железнодорожных путей, у исследователей накопилось, к счастью, еще множество свидетельств в пользу этих двух ключевых утверждений. И к сожалению, некоторые из них также связаны с поломанными судьбами отдельных людей.

Говорящий мозг

Обсуждая траекторию движения железного стержня сквозь левое полушарие мозга Финеаса Гейджа, исследователи единодушны в одном: травма не затронула зону Брокá, участок коры в левом полушарии на границе лобной и височной долей мозга. Если бы это произошло, Гейдж, вероятнее всего, лишился бы способности говорить. Именно это произошло со вторым самым знаменитым пациентом XIX века, Луи Виктором Леборном. К тому моменту, когда он поступил на лечение к хирургу Полю Брока, он уже 20 лет не мог говорить ничего, кроме единственного слога “тан”, но при этом его интеллект и память, по‐видимому, не были нарушены. Он понимал обращенную к нему речь и мог отвечать на вопросы жестами. После смерти пациента в 1861 году Поль Брока провел вскрытие и обнаружил повреждение в задней трети нижней лобной извилины в левом полушарии – в зоне, впоследствии названной его именем. В течение жизни Брока описал еще ряд случаев, когда люди лишались способности к членораздельной речи и после их смерти оказывалось, что у них был поврежден один и тот же участок мозга. В зависимости от обстоятельств травмы речь может нарушаться в большей или меньшей степени, но главные характерные симптомы – это утрата грамматической структуры предложений и телеграфный стиль, отрывочные слова вместо плавного потока речи. Если бы мне сейчас повредили эту зону (или подавили бы ее работу с помощью транскраниальной магнитной стимуляции), то я смогла бы пересказать этот абзац примерно так: “Травма… Брока… речь… нет”.

В 1874 году молодой немецкий врач Карл Вернике описал еще одну зону мозга, необходимую для полноценной коммуникации между людьми. Его первая пациентка, семидесятипятилетняя Сюзанна Розер, говорила бегло и свободно, но часто путала слова – и при этом не понимала обращенную к ней речь. Впрочем, в силу ее возраста близкие считали, что женщина просто оглохла. После ее смерти Вернике провел вскрытие и отметил, что из‐за закупорки артерии у нее произошло размягчение участка мозговой ткани в левом полушарии, в верхней височной извилине. Впоследствии в практике Вернике появились другие пациенты с нарушенным пониманием речи – и повреждение заднего отдела верхней височной извилины, известного теперь как зона Вернике, оказалось характерным для всех. Проблемы с пониманием влияют не только на успех диалога – они отражаются и в структуре собственной речи пациента: она может быть грамматически правильной, но при этом смысл ее трудно поддается расшифровке, так как человек перескакивает с одного на другое, странно комбинирует слова, путает похожие и часто старается компенсировать вашу непонятливость повышенной эмоциональностью изложения. Если бы я хотела донести до вас мысль, отраженную в этом абзаце, но у меня была бы повреждена зона Вернике, я бы изложила ее примерно так: “Грач молодой, и у него там эта женщина плохо слышала-видела, и там это сзади размягчение, черт его знает что! Ну и вот он и открыл!”

Таким образом, в XIX веке картина казалась четкой и ясной. Есть мозг, и в мозге есть две зоны, отвечающие за речь. При их повреждениях возникает нарушение функции. Существует моторная афазия, она же афазия Брока, – неспособность говорить. И существует сенсорная афазия, она же афазия Вернике, – неспособность понимать речь. И та и другая были описаны на базе единичных примеров, потому что нейробиологов тогда было мало и далеко не все люди с нарушениями речи попадали к ним на прием. Да и нарушений речи было мало: в мирное время основные причины повреждений мозга – это инсульт или опухоль. Но когда антибиотики еще не изобретены, а вакцинация только-только начинает развиваться, дожить до своего первого инсульта или опухоли удается далеко не каждому.

В XX веке нейробиологов стало много, и, к сожалению, пациентов тоже. Типичное описание клинического случая в монографии Александра Лурии “Травматическая афазия” начинается так: “Больной Пол. (история болезни № 3312) получил 29/XI 1942 г. проникающее осколочное ранение нижне-задних отделов левой височной доли на границах с затылочной, сопровождавшееся длительной потерей сознания”. В книге подробно описаны десятки случаев. Четырехзначные номера историй болезни. 1941–1945 годы. И это только те пациенты, которых удалось доставить живыми в клинику нервных болезней Всесоюзного института экспериментальной медицины в Москве.

Во многих случаях врачи встречались с классической моторной или сенсорной афазией. Лурия цитирует рассказы о ранениях, характерные для пациентов с афазией того или иного типа (думаю, вам не составит труда разобраться, где какая):

“Вот… фронт… немец… идти… рота… ата-ку… потом… голова… вот… ра-не-ный… нога, рука… вот… эх… о-пе-ра-ци-я… эх… говорить… нету!”

“Я же не знаю ничего… Вот сначала их много было… и вот… раз!!! – и потом ничего… а потом вдруг вот вижу… и вижу! И вот так (показывает на голову) – и вот так! А потом опять ничего… А потом чуть‐чуть, совсем немножко… а теперь уже вот, хорошо!”

Но по мере накопления информации стало понятно, что картина значительно сложнее.

Во-первых, афазии (приобретенные нарушения речи) могут возникать не только при травмах классических речевых центров или даже соседних с ними областей, но иногда и при ранениях отдаленных участков головы. Для поддержания полноценной речи важны не только зоны Брока и Вернике, но и практически все отделы коры, и афазию бессмысленно рассматривать в отрыве от всех остальных нарушений работы мозга. Повреждения префронтальной коры, например, мешают планировать любую свою деятельность, и это отражается на речи: человек физически способен говорить, но ему сложно придумать, что именно он хочет сообщить и как нужно выстроить композицию будущего высказывания. Повреждения височной коры могут вызвать амнестическую афазию, при которой человеку трудно вспомнить нужные слова для формирования собственных высказываний или удерживать в памяти сразу все содержание обращенного к нему предложения.

Во-вторых, даже разрушение классических речевых центров – нижней лобной извилины или верхней височной извилины в левом полушарии – необязательно вызовет нарушения речи. Около 3,5 % пациентов не демонстрируют такой проблемы с самого начала, и примерно у 15 % афазия проходит со временем. Благодарить за это нужно то обстоятельство, что речевые центры не всегда расположены в левом полушарии, они могут быть и в правом, и в обоих. Лурия предположил, что даже если первоначально функции обеспечения речи принадлежали левому полушарию, то после травмы контроль за ними может перейти к правому, по крайней мере у некоторых счастливчиков. Вопрос о возможности такого перехода (даже в случае травмы у маленького ребенка) и сегодня остается дискуссионным, но, во всяком случае, Лурия показал, что прогноз оказывается более благоприятным для тех пациентов-правшей, которые демонстрируют скрытые признаки левшества. “Скрытые признаки” означают, что человек вообще‐то правша, но есть нюансы. Например, у него были в роду родственники-левши. Или при выполнении действий, требующих участия обеих рук, он задействует левую руку в большей степени, чем обыкновенные правши. И все это может означать, что у него не так сильно, как у обычных людей, выражено превосходство левого полушария над правым. На этом месте я предлагаю поаплодировать – не мне, а Александру Лурии. Хлопать надо так, чтобы одна ладонь была над другой. Какая у вас оказалась сверху? Если левая (как вы это делаете?! это же жутко неудобно!), это повышает шансы на то, что ранение левого полушария будет для вас менее опасным.

В-третьих, мы аплодируем Лурии потому, что он изучал восстановление после травм – и способы лечения пациентов с афазией. Основная идея здесь такая: мозг большой и сложный, и многие задачи можно решать разными способами. Это как с транспортной системой: раньше вы летали из Челябинска в Волгоград с пересадкой в Москве, но если Москва вдруг оказалась разрушена, то надо попробовать проложить прямой маршрут или хотя бы сделать пересадку в Петербурге – все лучше, чем вообще не долететь. Лурия формулирует эту мысль немного сложнее, чем я: “Нарушенная функция может в известных пределах восстановиться путем включения в новую функциональную систему с помощью придачи ей новой афферентации, компенсирующей утерянное звено прежней функциональной системы”. Это потрясающе, потому что книга написана в 1947 году и при этом в ней вовсю обсуждается нейропластичность, способность мозга к самоперестройке, которую мы до сих пор воспринимаем как какое‐то свежее и удивительное открытие. Во второй части книги я буду вам взахлеб рассказывать, что вот психотерапия‐то, оказывается, может анатомически изменять мозг: только-только показали с помощью томографии, суперсовременные данные – обалдеть! Ну да, а Лурия рассматривал изменение структуры связей между нейронными ансамблями как свою повседневную рабочую задачу семьдесят лет тому назад.

В каждом конкретном случае эта задача решается по‐разному. Если, например, человек утратил способность произносить звуки не задумываясь – ему приходится задумываться, то есть изучить с помощью рисунков, как именно должны двигаться губы и язык, чтобы произнести тот или иной звук, и практиковать это, контролируя свое отражение в зеркале, до тех пор, пока эти навыки не будут снова автоматизированы, уже за счет каких‐то новых обходных путей в мозге. Если человек утратил способность понимать обращенную к нему устную речь, но сохранил восприятие письменной, то ему задают одни и те же вопросы одновременно письменно и устно (и он на них благополучно отвечает), но при этом текст вопроса, написанный от руки, с каждым сеансом становится все менее, и менее, и менее разборчивым и наконец полностью нечитаемым, и человек, сам того не замечая, заново учится опираться на звуковую подсказку. Если человек утратил непосредственную способность понимать, чем отличаются словосочетания “круг под крестом” и “крест под кругом”, то он обучается осознанно выделять, кто из них стоит в именительном падеже, и заменять относительное “под” на абсолютное “снизу”, и уже таким образом восстанавливать значение: что в именительном падеже, то и снизу. Если человеку сложно пересказать прослушанную историю, ему может помочь шпаргалка, список универсальных смысловых связок, которые можно ставить перед каждой мыслью: “Однажды…”, “Когда…”, “В то время как…”, “После этого…”, – опираясь на которые рассказчик может выстроить логику повествования.

Сегодня зоны Брока и Вернике по‐прежнему занимают большое место в учебных курсах и научно-популярных книгах (потому что они – классный пример локализации функций в мозге), но несколько изменился взгляд на их задачи. Накопленные данные показали, что при повреждении зоны Брока страдает не только речь, но и понимание – особенно в том, что касается различения грамматических конструкций (“мальчик бежит за девочкой”, “девочка бежит за мальчиком” – кто за кем бежит?). А при повреждении зоны Вернике страдает не только понимание, но и речь, особенно в том, что касается подбора правильных слов. Поэтому сегодня скорее принято считать, что зона Брока важна для работы с грамматикой, а зона Вернике – для работы с семантикой, то есть со смыслом, содержанием слов,. При этом (разумеется! конечно!) зоны Брока и Вернике не хранят в себе все нужные слова и грамматические конструкции, а только помогают быстро извлекать эту информацию, распределенную по огромному количеству отделов, и работают в тесном взаимодействии и друг с другом, и со всей остальной корой, и с подкорковыми структурами мозга.

Функциональная магнитно-резонансная томография, например, позволяет составить семантическую карту мозга. То есть не просто посмотреть, какие участки коры задействованы во время восприятия речи, но даже сопоставить картину активности мозга с конкретным смыслом слов: выделить зоны, реагирующие на эмоционально окрашенные слова; на слова, связанные с межличностными отношениями; на слова, связанные с жестокостью; на названия цветов и другие описания визуальных образов; на упоминания чисел и так далее. Обнаруживаются две удивительные вещи. Во-первых, структура семантической карты, то есть соответствие между активностью мозга и значением слов, очень похожа у разных испытуемых, по крайней мере говорящих на одном языке и воспитанных в одной и той же культуре. Во-вторых, в восприятие речи вовлечена буквально вся кора, огромное количество участков и в правом, и в левом полушарии. Так что когда я или какой-нибудь другой популяризатор рассказывает вам, что для понимания речи нужна зона Вернике, – в принципе это правда. Но с одной оговоркой: помимо зоны Вернике, нужно еще примерно все остальное.

Все отрезать и посмотреть, что будет

На протяжении большей части XX века ученые были вынуждены обходиться без магнитно-резонансной томографии (за неимением таковой), так что исследовать мозг часто приходилось с помощью скальпеля. Если у вас есть пациент, которому вы не можете помочь, то можно, по крайней мере, разрушить ему большой кусок мозга и посмотреть, что получится.

Сегодня это кажется чудовищным, но нужно понимать контекст. В 1937 году в США было более 450 тысяч пациентов, заключенных в сумасшедших домах; половина из них проживала там более пяти лет. Многие проявляли неконтролируемую агрессию и были опасны для окружающих, а медицина того времени не могла предложить ничего, кроме смирительных рубашек и запертых камер. Никаких антипсихотических лекарств не было: аминазин изобрели в 1953 году, галоперидол – в 1967‐м. Зато уже к середине тридцатых накопились результаты экспериментов на собаках и обезьянах, показывающие, что повреждение лобной доли делает их менее агрессивными, более спокойными и склонными к сотрудничеству с человеком. Ознакомившись с этими данными, португальский невролог (а еще бывший министр иностранных дел и вообще довольно разносторонний человек) Эгаш Мониш и его коллега Алмейда Лима не откладывая в долгий ящик начали проводить опыты над неизлечимыми пациентами психиатрических клиник. Сначала они повреждали лобную долю с помощью инъекций спирта, потом придумали инструмент для разрушения проводящих путей между лобной долей и остальным мозгом. Результаты очень вдохновили Мониша: его пациенты становились спокойными, конформными и послушными. В одной из ранних публикаций в качестве свидетельства выздоровления приводится история о том, как пациент после операции согласился сказать жене, куда он спрятал свои деньги, и их благополучно удалось найти и положить на депозит. “Факты говорят сами за себя, – триумфально заключает Мониш. – Префронтальная лейкотомия – простая операция и всегда безопасная”.

Опыт Мониша с энтузиазмом переняли его американские коллеги – Уолтер Фримен и Джеймс Уоттс. В 1942 году они публикуют отчет о 136 проведенных операциях (пациенты страдали от шизофрении, депрессии и разнообразных форм напряжения, невроза и психоза, которые затруднительно соотнести со строгой терминологией современных классификаций). Из этих людей 27 смогли вернуться к обычной работе, 16 начали подрабатывать или учиться, 39 смогли заниматься домашним хозяйством, 30 не были пристроены ни к какому делу, но, по крайней мере, тоже вернулись жить домой, 13 остались в клинике и 11 умерли в ходе операции или через некоторое время после нее. По тем временам это рассматривалось как хорошее достижение – потому что в противном случае в клинике остались бы они все.

Фримен и Уоттс признают, что личность человека меняется по сравнению с тем, какой она была до заболевания. Люди обычно становятся более ленивыми; говорят все, что взбредет в голову, без учета социального контекста; их эмоциональные реакции бурные, но неглубокие и недолговечные; нет задумчивой меланхолии, болезненных чувств, мрачного молчания. “С этими пациентами можно обращаться как с детьми, демонстрируя им эмоциональные реакции в ответ на их нежелательное поведение”, – советуют авторы. Они переименовывают операцию из лейкотомии в лоботомию (от греческого Λοβός – “доля”; созвучие со лбом тут случайное), разрабатывают технологию проведения операции через глазницу, без необходимости вскрытия черепа, и оборудуют “лоботомобиль” – фургон для операций, на котором Фримен объезжает 23 штата и выполняет 3449 лоботомий по цене 25 долларов за штуку. 19 из них были проведены несовершеннолетним, самому младшему пациенту было четыре года.

Спектр показаний к операции стремительно расширяется и становится все менее строгим, предварительное и постоперационное наблюдение за пациентами постепенно сходит на нет. Эгаш Мониш получает Нобелевскую премию. Розмари Кеннеди, сестра будущего президента, превращается в инвалида после неудачно проведенной лоботомии (родители остаются довольны, так как у Розмари был низкий IQ и трудности в обучении и она постоянно компрометировала свою приличную семью). Говард Далли переживает операцию в двенадцатилетнем возрасте из‐за подозрения на шизофрению, мелкого хулиганства, а также по желанию мачехи, затем восстанавливается достаточно для того, чтобы написать книгу “Моя лоботомия”. Кен Кизи пишет книгу “Пролетая над гнездом кукушки”, в которой один из главных героев подвергается лоботомии, после того как нападает на медсестру; сила искусства слишком велика, чтобы мы могли в этой ситуации посочувствовать персоналу клиники.

Постепенно накапливаются данные о том, что лоботомия не просто делает человека “спокойнее”, а по сути уничтожает его личность – способность к проявлению инициативы, планированию своих действий, поддержанию устойчивого интереса хоть к чему-нибудь. Она может приводить к недержанию мочи. Часто вызывает эпилептические припадки. По-видимому, снижает IQ, хотя здесь на удивление мало исследований, выборки крохотные, а выводы противоречивые: с одной стороны, потому что в принципе далеко не все пациенты были достаточно коммуникабельны, чтобы проходить формализованный тест, а с другой – потому что и исследователи в сороковых годах были настолько очарованы новой операцией, что зачастую не считали необходимым сопровождать ее какой‐то серьезной оценкой состояния пациентов до и после. К концу пятидесятых это очарование все же развеялось (к тому же появились лекарства, позволяющие контролировать агрессию), и использование префронтальной лоботомии постепенно сошло на нет.

Это не означает, что ученые и врачи полностью отказались от идеи проведения операций на мозге с целью воздействия на поведение. Их продолжали активно изучать во второй половине XX века, и некоторые исследовательские центры продолжают эту работу и сегодня. Печальный опыт массового применения лоботомии научил человечество тому, что нужно думать, что именно вы отрезаете, кому и для чего и согласен ли с этим сам человек (или, по крайней мере, его опекуны) даже после перечисления всех возможных побочных эффектов, – а вовсе не тому, что психохирургия в принципе бесполезна.

Например, в наше время она может применяться для лечения обсессивно-компульсивного расстройства – в том случае, если пациенту не помогла ни психотерапия, ни медикаментозное лечение. Люди с этим заболеванием страдают от навязчивых мыслей и почти неконтролируемого стремления к выполнению повторяющихся и бессмысленных действий. Скажем, они могут испытывать патологическую потребность в чистоте. Ничего смешного или полезного здесь нет. Они перемывают свой дом по десять раз в день, до кровавых мозолей, даже несмотря на то, что сами понимают всю абсурдность этого стремления, и тратят множество душевных сил на борьбу с навязчивым желанием перемывать дом не десять раз в день, а пятьдесят. Томографические исследования демонстрируют, что обсессивно-компульсивное расстройство сопровождается повышенной активностью орбитофронтальной коры, передней поясной коры и ряда подкорковых структур, а если человеку помогло лечение и симптомы обсессивно-компульсивного расстройства стали слабее, то соответственно снижается и активность в этих зонах. Если же обычное лечение не помогает, то можно предложить пациенту удалить часть передней поясной коры или перерезать проводящие пути, связывающие ее с соседями. Люди часто соглашаются, потому что сами страдают от своей болезни. Обобщение результатов 10 таких исследований, в которых приняли участие 193 пациента, показало, что при операции на поясной коре выраженность симптомов снижается в среднем на 37 %, а при перерезании проводящих путей – в среднем на 57 %. Вообще это оценивается с помощью формальных опросников, но для наглядности можно представить, что человек теперь перемывает дом не десять раз в день, а только четыре. А это уже хоть как‐то совместимо с жизнью.

Человек, которому ничего не надоедало

К 1950 году нейрохирурги уже осознавали, что стратегия “давайте разрушим как можно больше связей между таламусом и корой и посмотрим, что получится” нелепа и ущербна, потому что такая операция вызывает у пациентов серьезные изменения личности и при этом не позволяет исследователям понять, как именно соотносятся конкретные функции мозга с конкретными участками коры, потому что вы разрушаете слишком многое. С другой стороны, делать‐то с пациентами что‐то надо было. Поэтому начинается интенсивная разработка более селективных методов, подразумевающих разрушение какого‐то менее крупного участка коры (или его связей с другими отделами). Результаты таких операций оценивались более внимательно, чем в случае Фримена с его гастрольным туром на лоботомобиле по всей стране.

Одним из видных апологетов нового щадящего подхода становится нейрохирург из Коннектикута Уильям Сковилл. Он делит своих пациентов на три группы и каждой разрушает только какую‐то часть лобной доли – верхнюю, или среднюю, или нижнюю, прилегающую к глазам. Площадь поврежденного участка коры в каждом случае он оценивает в 60 квадратных сантиметров, что лучше стандартной лоботомии, при которой эта площадь составляет, тоже по оценке Сковилла, около 160 квадратных сантиметров. Он аккуратно сравнивает эффекты от разных вмешательств и приходит к выводу, что лучше всего разрушать нижнюю часть лобной доли, орбитофронтальную кору. Это приводит к улучшению у 14 пациентов с шизофренией из 28, и в процентном отношении этот результат лучше, чем при полной префронтальной лоботомии. В случае аффективного психоза улучшение наблюдается у 5 пациентов из 6 (шестой умер), и это такой же хороший результат, как и после полной лоботомии. А если нет разницы, зачем резать больше? Тем более что при повреждении одной только орбитофронтальной коры, по оценке Сковилла, практически нет изменений личности.

В дальнейшем Сковилл сосредотачивается на том факте, что орбитофронтальная кора тесно взаимодействует с медиальной височной корой и, может быть, надо вообще повреждать височную долю, а не лобную. Он начинает проводить такие операции, в разных случаях вырезая разное количество нервной ткани. В основном он работает с пациентами, страдающими от психоза. Первые результаты вроде бы многообещающие – психоз становится менее выраженным, личность не меняется.

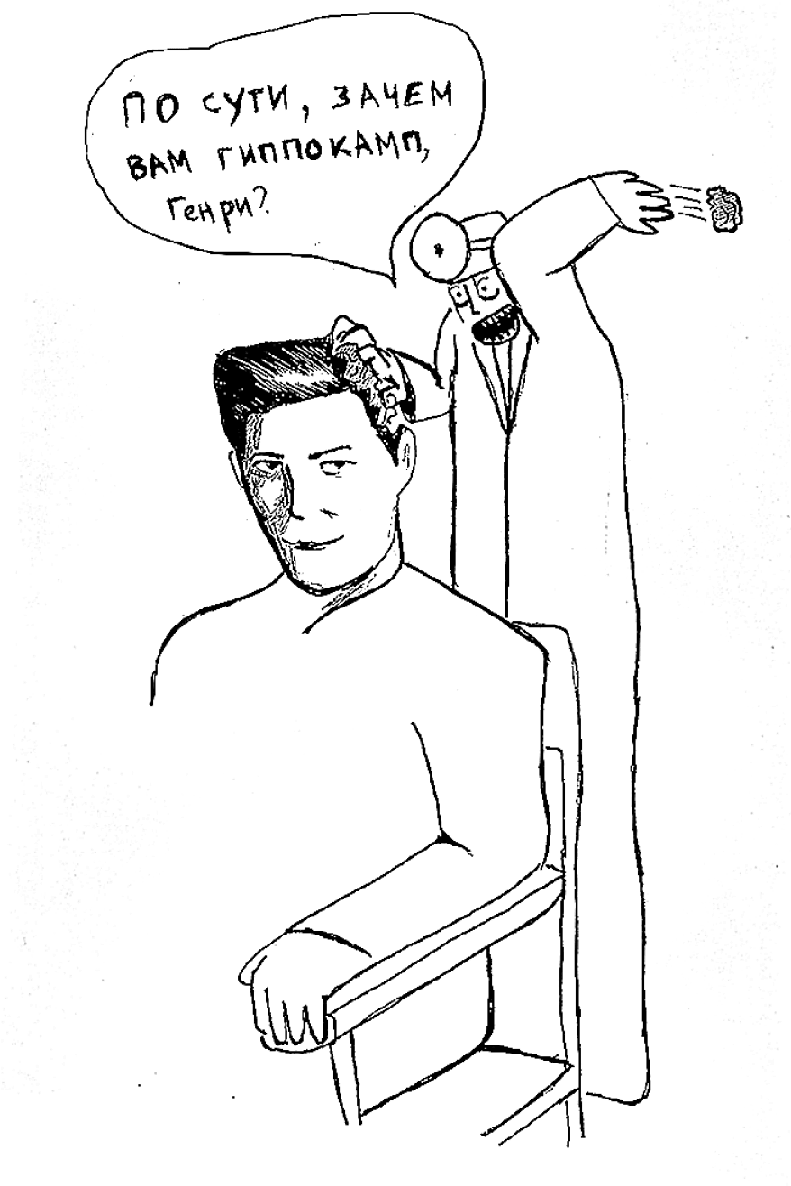

Как раз в это время к Сковиллу обращается за консультацией Генри Молисон, молодой человек, с десятилетнего возраста страдающий от эпилептических припадков. Приступы постепенно усиливались и к 27 годам полностью лишили его способности работать и жить полноценной жизнью. В любой момент он мог неожиданно начать биться в судорогах, прикусывал себе язык, не контролировал мочеиспускание и япосле каждого припадка долгое время находился в полубессознательном состоянии. Молисон перепробовал абсолютно все существовавшие тогда способы лечения, но ничего не помогало. К тому же в его случае не удавалось установить с помощью электроэнцефалограммы, в какой именно части мозга зарождается эпилептический припадок: судорожная активность возникала как будто бы везде одновременно.

Уильям Сковилл честно рассказал Молисону, что современная наука не очень понимает, что с ним делать. “Но вот, – говорит, – я лично сейчас работаю с медиальной височной долей. Могу вам сказать, что в принципе эпилептическая активность часто зарождается именно там, в гиппокампе и прилегающих к нему структурах. И наоборот, хотя известно, что в принципе лоботомия повышает вероятность эпилептических припадков, но вот именно в случае иссечения медиальной височной доли они как раз возникают реже всего. Хотите, попробуем вам провести такое экспериментальное лечение?” – “Хотим”, – сказали Молисон и его родственники, потому что терять им было уже нечего. Во время операции, проведенной 1 сентября 1953 года, Сковилл пробовал вживлять Молисону электроды и стимулировать разные участки мозга в надежде все‐таки обнаружить локализованный эпилептический очаг, но безуспешно, так что завершил операцию в соответствии с первоначальным планом и удалил пациенту значительную часть медиальной височной доли: гиппокамп, парагиппокампальную извилину, амигдалу и некоторые другие прилегающие к ним структуры.

Генри Молисон хорошо перенес операцию, эпилептические припадки действительно стали заметно слабее и отныне поддавались лекарственному контролю. Его личность, по оценке семьи, никак не изменилась. Интеллект тоже не был нарушен. Но вскоре обнаружилось, что он – так же как и еще один пациент Сковилла, которому тоже удалили гиппокамп, – испытывает серьезные проблемы с запоминанием новой информации (старые воспоминания по большей части сохранились, хотя он не мог вспомнить сотрудников госпиталя, а также забыл, что его любимый дядя умер). Сам Сковилл не очень этим заинтересовался, Генри Молисон вернулся жить домой, а Сковилл продолжил исследовать способы лечения психоза.

В 1955 году Уайлдер Пенфилд (нейробиолог из предисловия книжки, который нарисовал гомункулуса и вызывал у людей воспоминания с помощью электростимуляции) выступает с докладом, в котором описывает два похожих случая: нарушения памяти у пациентов после удаления эпилептических очагов в медиальной височной доле. Тогда Сковилл звонит Пенфилду и рассказывает, что у него тоже есть такой пациент. Пенфилд отправляет к нему в Коннектикут свою коллегу Бренду Милнер, и на всю оставшуюся жизнь она становится бессменным и главным исследователем случая Генри Молисона и других подобных ему пациентов (и вообще одним из ключевых игроков в развитии нейропсихологии; на момент написания этих строк она не только жива, но и продолжает работать, хотя в июле 2018 года ей исполнилось 100 лет).

Бренда Милнер встретилась с Генри Молисоном за обедом, а через полчаса он не мог не только припомнить, чтó они ели, но и сказать, обедал ли он вообще. Его семья рассказала, что он читает одни и те же журналы и собирает одни и те же пазлы изо дня в день, не обнаруживая никаких признаков скуки. Что он никогда не знает, где лежит газонокосилка, даже если пользовался ей только вчера. Что серьезные бытовые проблемы начались, когда семья была вынуждена переехать: он прекрасно помнил свой старый адрес, но за 10 месяцев так и не выучил новый.

При дальнейшем общении стало понятно, что кратковременная память у Генри Молисона была ничуть не хуже, чем у любого из нас. Он мог без проблем, например, удерживать в памяти трехзначное число (пусть будет 318), время от времени мысленно к нему возвращаясь, в течение 15 минут. Но стоило ему только отвлечься, как он забывал не только сами цифры, но и то, что ему вообще давали такое задание. Молисон помнил бóльшую часть событий, происходивших с ним в детстве; не всегда хорошо ориентировался в том, что происходило между 16 и 27 годами (например, не мог припомнить свой школьный выпускной вечер), и практически не запоминал все то, что случилось после операции. В 1973 году, например, Молисон не знал, что такое “Уотергейт”, хотя смотрел новости по телевизору каждый день, а тогда в новостях только об этом и говорили. При этом некоторые важные события он все же запоминал. Например, осознавал, что его отец умер, хотя это произошло через много лет после операции. Он также знал, что президент Кеннеди был убит, хотя и не мог сообщить никаких деталей о том, как это произошло.

Знание своего домашнего адреса или значения слова “Уотергейт” – это декларативная память. Она работает с фактами о мире, которые можно выразить в словах. У Генри Молисона была нарушена запись в долговременную память именно таких фактов. При этом у него нормально работала имплицитная память – способность к освоению навыков, которые обычно никто не пытается описать словами. Например, хотя он и не помнил адреса своего дома, но он постоянно по нему ходил – и был способен правильно нарисовать план комнат, несмотря на то что ни разу не бывал в этом доме до операции. Еще более яркой иллюстрацией этого факта стали эксперименты Бренды Милнер, в которых она предлагала Молисону рисовать геометрические фигуры, соединяя точки, но так, чтобы он не видел свою руку с карандашом непосредственно, а видел только ее отражение в зеркале. Это нетривиальная задача, и сначала у Молисона, как и у всех остальных людей, ничего не получалось. Но, так же как и все остальные люди, он постепенно приноравливался и после десятка испытаний рисовал фигуры уже практически без ошибок. На второй день сразу начинал рисовать их успешно. И на третий. Но только с одной маленькой особенностью: в отличие от обычных людей, он был совершенно уверен, что выполняет это задание впервые в жизни, и искренне удивлялся тому, каким нетрудным оно оказывалось. Это показывает, что для использования разных функций памяти нужны разные отделы мозга и, повреждая один их них, вы нарушаете некоторые из функций, но оставляете сохранными остальные.

В рассказах о Генри Молисоне (даже в университетских аудиториях) нередко используется живая и запоминающаяся иллюстрация: говорят, что он пугался, когда подходил к зеркалу, так как ожидал увидеть молодого мужчину, а в зеркале отражался старик. Я и сама приложила руку к распространению этого мифа, пересказав его несколько раз в своих научно-популярных лекциях про память. Была неправа. Такие наблюдения проводились, но нет, он не пугался. Во-первых, для того чтобы испытывать негативные эмоции, важна амигдала, а она у Молисона тоже была удалена в ходе операции. Во-вторых, в распознавании лиц ключевую роль играет не гиппокамп, а веретенообразная извилина, которая у Молисона не была повреждена, так что, вероятно, он вполне мог отслеживать те изменения, которые постепенно происходили с его лицом.

Генри Молисон умер 2 декабря 2008 года. Я даже помню, где я была и что делала в тот момент, когда об этом написали новостные сайты, – так же как большинство людей старше тридцати помнит, где они были 11 сентября 2001 года. Его мозг извлекли, детально рассмотрели в томографе, затем нарезали на слои толщиной в 1,26 миллиметра, сфотографировали каждый и создали цифровую трехмерную модель. Это помогло окончательно подтвердить результаты прижизненных томографических исследований: выяснилось, что Уильям Сковилл все‐таки не удалил гиппокамп полностью, как предполагал сделать, его задняя часть осталась неповрежденной. Вероятно, это помогло Генри Молисону не оказаться полностью выключенным из реальности и запоминать хотя бы некоторые ключевые сведения о мире, такие как факт смерти его отца.

Мы говорили о том, что Генри Молисон, как правило, забывал новую информацию, как только переставал быть на ней сосредоточен. В связи с этим вопрос к вам: можете ли вы сейчас воспроизвести то трехзначное число, которое должен был запомнить Генри Молисон четырьмя абзацами выше? Вообще‐то это совершенно нормально, что подавляющее большинство воспринятой нами информации сразу же теряется, как только мы перестаем обращать на нее внимание. В случае с числом было очевидно, что запоминать его вам незачем. Но вот общее представление о том, кто такой Генри Молисон и чем он знаменит, у вас наверняка сформировалось (а если вы и так слышали о нем раньше, то, возможно, обогатилось новыми подробностями), и, скорее всего, вы и завтра будете помнить и его имя, и особенности его биографии. Чтобы это было возможным, необходим гиппокамп; здорово, что он у вас есть.

Как перестать бояться

Я уже пять раз написала в этой книжке слово “амигдала” и ни разу толком не объяснила, что это такое. Мне не стыдно, потому что люди обладают развитой способностью к тому, чтобы интуитивно понимать значение слов, опираясь на окружающий контекст (иначе мы не могли бы осваивать языки, начиная с родного), и даже если вы не были знакомы с амигдалой раньше, то к этому моменту вы все равно уже поняли, что это какой‐то участок мозга, связанный со страхом. На самом деле не только со страхом, вообще с эмоциями, и даже необязательно отрицательными, а еще с формированием памяти о них.

В русскоязычном информационном пространстве идет горячая священная война из-за того, как надо называть эту область мозга. На латыни она – corpus amygdaloideum. Это означает “миндалевидное тело” (потому что амигдала правда похожа по форме на миндальный орех), и именно так она и называется в большинстве русскоязычных источников (в общем поиске Гугла – 275 000 результатов, в поиске по русскоязычным научным статьям – 2320). Но биологи и журналисты обычно работают с английскими научными текстами, и оттуда в их речь постепенно просачивается короткое и звонкое amygdala (на русском языке – 78 000 и 408 результатов выдачи соответственно). В первой книжке я еще писала “миндалевидное тело”, но теперь сознательно и цинично переключилась на амигдалу. Главным образом потому, что миндалевидное тело часто называют просто миндалиной, а это порождает путаницу, так как миндалины есть еще и в горле. Лучше, чтобы для каждого явления было свое слово, и удобно, когда оно одинаковое на русском и английском, – меньше трудностей перевода. Но в принципе если бы этот вопрос обсуждался на “Грамоте.ру” (я проверила, не обсуждается), то она, скорее всего, сказала бы, что я неправа и надо говорить “миндалевидное тело”, так что вы тоже можете меня за это осудить, я не против.

Так вот. Вообще‐то про амигдалу (sic!) собирается писать целую отдельную книжку мой коллега Влад Муравьев. Но пока все равно непонятно, когда она выйдет, так что одну классную историю (из тех, которые он наверняка будет описывать более подробно) я просто не могу не упомянуть, раз уж эта глава посвящена людям с повреждениями мозга и важным вещам, которые мы смогли понять благодаря тому, что эти люди мужественно и великодушно соглашались взаимодействовать с учеными.

Вот случай из жизни женщины, известной под инициалами S. M. Однажды вечером – было уже совсем темно – она шла через небольшой сквер. Из церкви неподалеку доносилось пение хора. На скамье в сквере сидел человек, который, как показалось S. M., находился в состоянии наркотического опьянения. Он поманил женщину к себе, а когда она подошла, схватил ее за одежду и заорал, размахивая ножом: “Я тебя зарежу, сука!” S. M. осталась спокойна, а поскольку церковное пение настроило ее на возвышенный лад, она ответила мужчине: “Если ты собираешься убить меня, тебе придется сначала разобраться с ангелами моего Бога”. Мужчина отпустил S. M., и она неторопливо пошла своей дорогой. На следующий день она проходила через тот же сквер без каких-либо опасений.

Двадцатилетний сын S. M. не смог припомнить ни одного случая, когда она была бы испугана. Зато он рассказал, как однажды в детстве он играл с братьями во дворе и увидел гигантскую змею. Она переползала через однополосную дорогу, и тело ее протянулось от одной обочины до другой. Он крикнул: “Офигеть какая огромная змея!” Тогда S. M. подбежала к детям, взяла змею и отнесла в траву за дорогой.

У S. M. редкое генетическое нарушение – болезнь Урбаха – Вите. Это результат мутации в гене ECM1, необходимом для нормального функционирования соединительной ткани, так что самые заметные проблемы связаны с состоянием кожи и слизистых оболочек. Клиническая картина описывается в научной литературе весьма туманно, в формулировках вроде “накопление желтоватого инфильтрата и гиалиноподобных веществ”, ведь пациентов в мире очень мало и во всех деталях это заболевание еще не изучено. Интерес ученых оно привлекло вообще не из‐за проблем с кожей, а потому, что оно может сопровождаться отвердеванием кровеносных сосудов в мозге и накоплением кальция в нервной ткани, что приводит к ее гибели. При этом поражается, к счастью, не весь мозг, а только небольшие его участки, причем более чем у половины пациентов – именно амигдала. Это верно и в случае S. M. – практически весь мозг у нее в порядке, и только обе амигдалы, в правом и левом полушарии, полностью разрушены.

С тех пор как случай S. M. стал известен науке, ученые предприняли множество целенаправленных усилий, для того чтобы ее напугать. Они показывали ей фильмы ужасов. Приводили в зоомагазин, полный змей и пауков. Устраивали экскурсию в лучший в Америке лабиринт ужасов на главное в году шоу страха, приуроченное к Хэллоуину. Все тщетно. Змей она брала на руки и трогала за язык, причем сотрудникам зоомагазина приходилось пресекать попытки S. M. потискать самых ядовитых питомцев, чтобы эксперимент прошел без человеческих жертв. В лабиринте ужасов она напугала одного из монстров-актеров, неожиданно ткнув его пальцем в голову. Самые жуткие сцены из фильмов ужасов бесстрашная женщина оценивала в лучшем случае на один балл по десятибалльной шкале – там, где здоровые добровольцы оценивают их на девять.

В 2013 году исследователи проверяли очередной способ вызвать страх, ожидая в очередной раз подтвердить, что для пациентов с болезнью Урбаха – Вите это не работает, потому что для любого страха нужна амигдала, а амигдалы нет. Но на этот раз S. M. наконец испугалась. Более того, у нее случилась паническая атака. Когда воздействие было уже прекращено, она закричала: “Помогите мне!” – и экспериментатор немедленно помог ей освободиться. “Ее лицо раскраснелось, ноздри трепетали, глаза были широко распахнуты”, – поэтично описывают ученые. После неожиданного успеха с S. M. они тут же провели такой опыт с еще двумя пациентами с болезнью Урбаха – Вите и с двенадцатью здоровыми людьми для контроля. Паника наблюдалась у всех трех больных и только у четверти людей из контрольной группы (то есть тоже у трех человек). Наблюдалось и сильное повышение физиологических показателей страха, таких как частота сердцебиения. Обычно для измерения страха регистрируют кожно-гальваническую реакцию, изменение электрической проводимости кожи в результате повышения потоотделения при испуге (тот же принцип применяется в детекторе лжи). В данном случае эти показания удалось снять только с одного пациента из трех, потому что, как вы помните, болезнь Урбаха – Вите сопровождается изменениями структуры кожи. Но да, у этого пациента кожно-гальваническая реакция была выражена очень сильно. Интересно, что у здоровых людей из контрольной группы кожно-гальваническая реакция и частота сердечного ритма росли в ожидании воздействия, а у людей с поврежденной амигдалой – только когда все уже случилось.

Как же напугать даже тех, кто не боится? Надеть им на лицо маску, чтобы они вдохнули газовую смесь с повышенным содержанием углекислого газа (35 %, а в нормальном воздухе – 0,03 %). Опыт считается вполне безопасным: во‐первых, концентрация кислорода в этой смеси такая же, как в воздухе, а во‐вторых, за раз предлагается сделать всего один глубокий вдох, после чего снова дышать нормально. Но одного вдоха вполне достаточно для того, чтобы углекислый газ поступил в кровь, подействовал на рецепторы, присутствующие и в стволе мозга, и в промежуточном мозге, и в островковой коре – в общем, много где, помимо отсутствующей амигдалы.

Это очень важный результат. Он показывает, что амигдала нужна не для того, чтобы испытывать страх, – а для того, чтобы его запускать, предварительно оценив угрозу. Без амигдалы вы неспособны испугаться маньяка, змеи, фильма ужасов… Но вот если у вас в крови слишком много углекислого газа, то есть вы задыхаетесь, то в мозге найдется масса других способов активировать панику.

Статус: все сложно

Допустим, вы сейчас отложите книжку и пойдете на свидание (отличная идея), и собеседник спросит вас, что вы сейчас читаете, а вы в ответ перескажете ему какую-нибудь историю из этого текста. Вопрос: какую? Я почему‐то думаю, что либо про амигдалу, либо про гиппокамп. И не только потому, что они были недавно. А еще и потому, что я рассказываю про них значительно более четко и уверенно, чем про травмы коры. “Если вам повредить амигдалу, то вы не будете пугаться наркоманов в парке” – годится. “Если вам повредить такой‐то участок коры, то вы…” Да черт его знает, что. Скорее всего, то‐то и то‐то, но у всех в разной степени и на разное время.

С одной стороны, даже небольшие повреждения коры могут вызывать довольно сильные перемены в поведении и восприятии реальности. Я уже рассказывала вам про речевые центры Брока и Вернике, при повреждении которых нарушается способность к членораздельной речи или к пониманию слов собеседника. Еще один яркий пример – это повреждения области распознавания лиц в веретенообразной извилине, которые приводят – как вы догадались? – к нарушению распознавания лиц, или прозопагнозии.

Мы точно не знаем, была ли повреждена именно веретенообразная извилина у человека, который принял жену за шляпу, в одноименной книге Оливера Сакса (потому что этому пациенту не делали никакого сканирования мозга), но, скорее всего, да. Пациенты с таким диагнозом (подтвержденным результатами МРТ) действительно не узнают в лицо своих знакомых и даже близких родственников – хотя помнят об их существовании и могут привыкнуть узнавать их по каким‐то другим чертам, например по голосу, прическе или одежде. Если показать им три фотографии одного и того же лица, из которых две одинаковые и обычные, а третья такая же, но сильно искажена в графическом редакторе – например, глаза сдвинуты к самой переносице или рот прижат близко к носу, – и попросить указать на фотографию, которая отличается, то процент правильных ответов будет на уровне случайного угадывания: люди с прозопагнозией невосприимчивы к пространственному расположению черт лица (хотя у некоторых из них результаты улучшаются, если им сказать, на что конкретно обратить внимание).

Но даже с этими хрестоматийными примерами все не так однозначно. Зоны Брока и Вернике у некоторых людей могут быть расположены не в левом полушарии, а в правом. Прозопагнозия бывает врожденной, и в этом случае с веретенообразной извилиной у людей все в порядке, и она даже активируется, когда им показывают лица, но узнавать знакомых им это не помогает – там присутствуют более тонкие нарушения, предположительно связанные со взаимодействием между разными отделами мозга.

С другой стороны, бывает наоборот: очень сильные повреждения мозга могут обходиться у некоторых счастливчиков практически без видимых последствий. Больше всего таких примеров связано с гидроцефалией – чрезмерным накоплением спинномозговой жидкости в желудочках головного мозга. Если гидроцефалия возникла у младенца, то ее трудно не заметить, потому что она сопровождается увеличением объема черепа. Ее заподозрит педиатр при плановом осмотре, порекомендует проконсультироваться с неврологом, и если диагноз подтвердится, то ребенку назначат лечение – чаще всего хирургическую операцию, например шунтирование для обеспечения оттока жидкости. Но если гидроцефалия возникла позже, когда череп уже неспособен к быстрому росту, то увеличенные желудочки начинают сдавливать мозг. Опять же, в этом случае человек обычно испытывает тошноту, головную боль, сонливость, нарушения координации движений и другие неприятные симптомы, доходит до невролога, получает диагноз и лечение.

Однако изредка случается, что очень сильную гидроцефалию обнаруживают у взрослого человека совершенно случайно. Скажем, в восьмидесятые годы был описан случай студента-математика с IQ=130, который попал в сферу внимания врачей только в 20 лет в связи с жалобами на замедленное половое созревание. Врач обратил внимание на то, что у юноши довольно крупная голова, и направил его на сканирование мозга. Выяснилось, что желудочки занимают бóльшую часть черепа, а объем собственно мозга, по самым оптимистичным расчетам, составляет 56 % от нормального.

Другой документально подтвержденный пример: женщина, обратившаяся к врачам в 44 года с жалобами на головную боль и в результате выяснившая, что больше половины объема ее черепа заполняет спинномозговая жидкость. За исключением головной боли, ее ничего не беспокоило, ее IQ был 98, она работала администратором, а на досуге учила иностранные языки и знала их семь штук. Правда, окружность головы у нее была 62 сантиметра (я, конечно, тут же оторвалась от компьютера, чтобы измерить свою: получилось 54), но, в конце концов, большая голова – это красиво.

Предполагается, что в случае гидроцефалии на руку пациентам играет тот факт, что болезнь развивается постепенно. Мозг успевает перестроиться, оптимизировать свои функции, перераспределить их от более пострадавших отделов к менее пострадавшим. Если бы повреждение такого масштаба случилось одномоментно, то человек бы, вероятно, погиб. Но это не точно.

В 2016 году нейробиологи и врачи из четырех стран собрались вместе, чтобы описать случай пациентки C. G., менеджера в международном банке из Аргентины. Когда ей было 43 года, она испытала острый приступ головной боли, ее затошнило, она потеряла сознание. Когда ее доставили в больницу, компьютерная томография показала массивное кровоизлияние в мозг. После этого C. G. долго и тяжело поправлялась, подвижность левой половины тела нарушилась, через полгода к тому же начались эпилептические припадки, от которых плохо помогали лекарства. Через полтора года после первого инсульта она пережила второй, на этот раз ишемический (связанный с нарушением кровоснабжения). Парадоксальным образом после него она поправлялась быстрее, чем после первого, жалобы были только на снижение чувствительности в правой руке и появление синестезии, причем последняя вскоре исчезла. В общей сложности в результате двух инсультов у нее серьезно пострадало правое полушарие (все его зоны: и лобная, и височная, и теменная, и затылочная кора), сильвиева борозда и полосатое тело в левом полушарии, островковая кора и амигдала с обеих сторон и мозолистое тело в придачу.

При этом у C. G. все в порядке. Это подтверждают и ее мама, и друзья. И исследования – тоже. Она без проблем справлялась со стандартными неврологическими тестами на способность к контролю за своими действиями и словами. Например, когда экспериментатор хлопает по столу один раз, вам нужно хлопнуть дважды, и наоборот. Или вам нужно закончить предложение, используя грамматически подходящее, но непригодное по смыслу слово: “Москва – столица нашей…” (“родины” – неправильный ответ, подойдет что-нибудь вроде “ежевики”). У испытуемой не было проблем с рабочей памятью – например, с тем, чтобы воспроизвести в обратном порядке последовательность, в которой экспериментатор указывал на четыре кубика. C. G. различала вкусы растворенных в воде сахара, соли, лимонной кислоты и хинина не хуже, чем контрольная группа здоровых испытуемых. Она реагировала на эмоционально окрашенные видеоролики так же, как все. Понимала, какие эмоции выражают люди, говорящие с разными интонациями или сфотографированные с разными выражениями лиц. Единственная проблема, которую все‐таки удалось выявить экспериментаторам в ходе серии тестов, заключалась в том, что у C. G. была снижена чувствительность к запахам. В попытках придраться к чему-нибудь еще экспериментаторы отмечают, что C. G. очень открыта и охотно обсуждает свои медицинские проблемы и свои чувства по этому поводу даже с теми людьми, которых встречает впервые (ну мало ли, я вот тоже все легко обсуждаю, а у меня даже инсульта пока не было). Ну и еще у нее по‐прежнему снижена чувствительность правой руки, но это не мешает ей ни печатать на компьютере, ни завязывать шнурки. Честное слово, если бы кто‐то придумал, как применить опыт выздоровления C. G. при реабилитации других пациентов с инсультом, то этому гению следовало бы немедленно присудить Нобелевскую премию, а еще дать “Оскара”, медаль “Мисс Вселенная” и избрать в президенты.

К сожалению, пока что ученые честно признаются, что они понятия не имеют, почему C. G. смогла настолько легко отделаться. Может быть, она феномен – в том смысле, что все ключевые нейронные контуры у нее в принципе с самого начала располагались в мозге не так, как у обычных людей, и поэтому не были затронуты инсультом, хотя должны были бы. Может быть, она феномен с точки зрения способностей к восстановлению функций – большинство тестов проводилось через год после инсульта. Может быть, она феномен с точки зрения резервов мозга – здесь авторы отмечают, что она никогда не пила и не курила, хорошо училась, занималась спортом, рисовала и играла в интеллектуальные игры. Может быть, второй инсульт каким‐то образом сыграл роль противовеса первому. (Также может быть, что это все циничная фальсификация, но все‐таки вряд ли: журнал приличный, руководитель исследования – серьезный высокоцитируемый ученый, было бы невыгодно так рисковать. Но цитирований у этой его статьи пока мало, потому что она относительно свежая, проверки тех же результатов другими авторами пока нет, так что вы перепроверьте после выхода книжки, может быть, к тому времени что‐то прояснится.)

Как бы то ни было, травмы мозга не могут и не должны быть главным источником информации о его функциях. Во-первых, они, к счастью, относительно редко встречаются. Во-вторых, они разные у разных людей. В-третьих, состояние пациентов изменяется, по мере того как проходит время. Все это неизбежно приводит к тому, что исследователи работают с очень маленькими выборками, а то и вовсе с единичными случаями. Поэтому, если бы в распоряжении нейробиологии были только люди с поврежденным мозгом и не было бы никаких экспериментальных методов для перепроверки полученных гипотез, это была бы довольно маленькая, туманная и скучная наука. К счастью, это не так.

Назад: Предисловие

Дальше: Глава 2 Нажми на кнопку – получишь результат