Пашукевич Анатолий Яковлевич

Я родился 3 декабря 1926 года в городе Киеве. Мой отец, Пашукевич Яков Климентьевич, белорус, старый моряк, родился в 1890 году в Г род но. В царское время он служил на флоте, на крейсере его Величества князя Кирилла Владимировича, двоюродного брата царя.

Там же он состоял подпольщиком в партии большевиков. Служил отец в Петрограде, а из Петрограда они совершали полукругосветное путешествие — когда выпускали офицеров-моряков, то они вокруг Европы шли в Одессу, там брали новых выпускников и шли обратно. В Одессе отец и познакомился с мамой. Маму звали Ткачук Екатерина Степановна, она одесситка, родом из Нерубайского, там в Нерубайском до сих пор живут ее племянники. У отца с матерью родилось пятеро детей — то есть, у меня был брат и три сестры. Но мой брат Анатолий, 1924 года рождения, умер в возрасте двух лет— взорвалась керосиновая лампа, все это разлилось, и он сгорел. Еще была сестра, Валентина Яковлевна -1918 года, и вторая сестра, Нина Яковлевна — 1930 года (до нее у нас еще одна Нина была, но она тоже умерла, один годик ей был, а следующую дочь снова назвали Ниной). Получается, что родилось пятеро детей, а выжило нас всего трое.

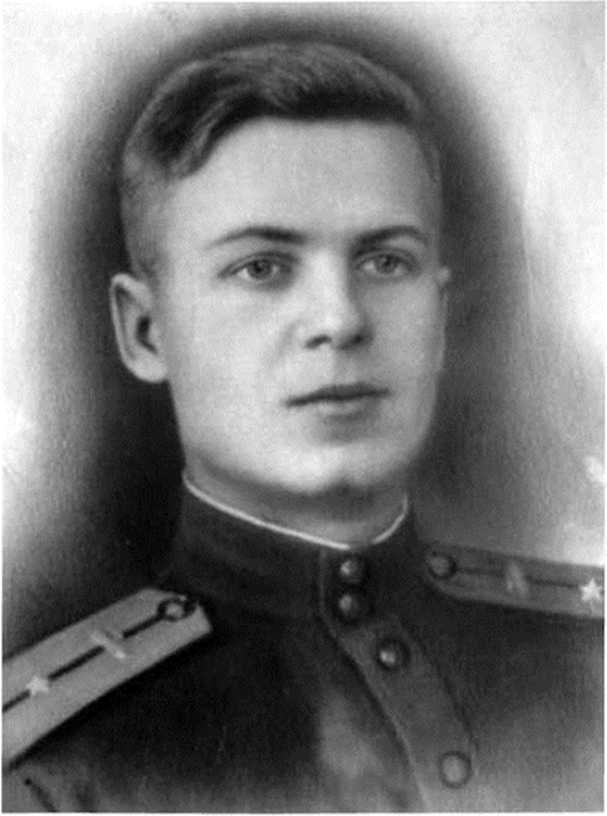

Пашукевич Анатолий Яковлевич.

После революции отца прислали в Киев, он тут состоял в Красной гвардии Подольского района, участвовал в Гражданской войне — то Петлюру гнали, то Деникина. Это ж такое время было — власть менялась чуть ли не каждый день. Вчера приходил Деникин, а сегодня — какой-нибудь Врангель. Мама еще рассказывала, что когда Валя, моя сестра, была маленькая у нее на руках, то пришли к ним деникинцы с обыском, а у папы дома хранился наган. Так мама взяла этот наган, положила на руку, а сверху положила Валю (ей было полтора годика). Валя плачет, кричит, ей пистолет давит, а мама ее качает и качает. Еле-еле дождалась, пока они ушли.

Когда Гражданская война кончилась, отец пошел работать на завод «Ленинская кузница» — котельщиком, изготовлял котлы. До войны «Кузница» делала пароходы, и по реке Лыбедь их спускали своим ходом в Днепр. Основная часть завода находилась возле вокзала — это сейчас он на Днепре, а в то время был там. Ну, пароходы по реке не большие ходили, а маленькие, но река была нормальная — я еще помню, что перед войной мы пацанами в ней купались. И рыба водилась, и все что хочешь. И не было ж вот этого бетона, а трава росла, помню — луга такие залитые.

На какой улице Вы жили?

Всю жизнь я прожил в Московском районе. Вот это была улица Батыева, сейчас Ямская называется. А там, где сейчас Протасов Яр и лыжный трамплин, идет Огородная улица — в восьмом номере на Огородной мы жили. А во время Гражданской войны родители на Вокзальной жили. И если где-то что-то не так, то могли на время переселиться в другую местность — они же считались подпольщиками партии, поэтому за ними следили. А в советское время мы тут всю жизнь прожили. Я тут и родился, и в школу пошел.

Как жилось до войны в материальном плане?

Ты знаешь, мы же в Киеве жили, и когда была голодовка, то мы ее не так сильно ощущали. Ане ощущали почему? Потому что наша мама имела такую предпринимательскую жилку и торговала семечками — покупала сырые семечки, жарила их и по стакану продавала. Это я говорю про довоенный голод. Да и после войны мама тоже семечки продавала, выручала деньги и покупала хлеб — его тогда на кусочки продавали. А отец не был каким-то дельцом или торговцем — работал сначала на заводе, а потом обычным советским служащим в управлении железной дороги. То есть, выжить можно было, мы не чувствовали голодовки. И, конечно же, мама в свое время, до революции, имела и крестики, и колечки. А в начале 30-х годов открыли так называемые «торгсины», и вот там она обменивала золотые украшения на продукты. Мы жили все вместе, впятером — Валя, Нина, я, папа, мама и она нас всех кормила.

В семь лет я пошел в школу. Тут, на улице Полицейской, была 32-я школа (сейчас это на улице Федорова, 32-я гимназия). А улица называлась так, потому что до революции там был полицейский участок — вот название и осталось. А скверик мы называли Полицейским садиком, даже сейчас старые жильцы называют его Полицейским. В царское время моя школа называлась женской гимназией, а после революции стала неполной средней школой № 32. Проучился я семь классов, а в 1941 году, перед войной, поступил в 12-ю артиллерийскую спецшколу.

Ты же знаешь, что в конце 30-х годов встал вопрос, что нужны командные кадры в армию, и начали создавать школы по типу юнкерских — как в царское время. Вот и в Киеве были созданы артиллерийская спецшкола, военно-воздушная спецшкола и военно-морская спецшкола. Например, на территории нашей 32-й школы, на том месте, где была спортплощадка, за полгода выстроили четырехэтажное здание и организовали там военно-морское училище. Туда сразу записалось много пацанов. И девочкам очень нравились военные, хотя ходили и разные шутки. Например, артиллеристов обзывали «бананами», а моряков — «калюжниками», вроде как они по калюжам плавают, а не по морям.

А 12-я артиллерийская спецшкола находилась там, где сейчас Институт физкультуры. Помню, как я туда поступал. Это было для нас, для пацанов, очень приятно — стать военным, командиром в те времена, когда разговоры идут о войне. И многие-многие шли в спецшколы. Вот и я в 1941 году закончил семь классов, получил свидетельство о неполном среднем образовании и сразу туда, в спецшколу. Там меня война и застала.

То есть, проучились Вы совсем недолго?

Да как же учиться, если пришлось тут же удирать? Но в спецшколе нас, конечно, «обрабатывали» — мы готовились встречать немцев. Тех, кто постарше, сразу же забрали в училище, а мы, первокурсники, второкурсники — остались.

Когда началась война, в Киеве быстро и организовано создавались ополченские отряды. Ну и нас, пацанов, тоже в этом задействовали. Сформировали ополчение маргаринового завода, ополчение завода имени Дзержинского, ополчение фабрики имени Карла Маркса — в Киеве очень много ополченцев было. А в спецшколе нас учили бросать бутылки Молотова — мы на улице Деловой устроили пункт обучения, и командование знало об этом, все было хорошо организовано.

На окопах мы тоже работали — выходили отрядами и копали. Ездили по Васильковской на Чабаны и там рыли. Мало того, мы даже обучали обращению с оружием некоторых ополченцев, которые только пришли — нас ведь в школе, а потом и в спецшколе учили военной науке.

Так случилось, что переплелись мои дороги с Родимцевым, командиром 5-й воздушно-десантной бригады, которая обороняла Киев. В августе месяце, перед наступлением немцев на Киев, ему была дана команда — разместить бригаду по главным улицам Киева. Вот они и разместились на улице Саксаганского и на площади Толстого. И он вместе с начальником оперативного управления штаба фронта Баграмяном Иваном Христофоровичем объезжал на машине позиции, смотрел, как расквартировались. Вот там мне пришлось с ним познакомиться.

Расскажите подробнее об этой встрече.

Ну что, приехали они в центр. А мы же пацаны, артиллеристы! Надо же нам полковников и генералов увидеть?! Они как раз ехали по Красноармейской и остановились — на каждом углу останавливались и смотрели, как там ставятся оборонительные точки. Мы к ним подошли, и тут уже пришлось разговаривать. Александр Ильич у нас спрашивал, кто мы, чем занимаемся. А через много лет, после войны, когда Родимцев приехал в Киев, мы опять встретились. Я тогда работал заместителем директора трикотажной фабрики «Киянка», и он приехал к нам в гости. Мы с ним обнялись, расцеловались, как побратимы. Он меня не только узнал, но и книжку свою подарил в знак дружбы. Вот, смотри: «Уважаемому Анатолию Яковлевичу в знак дружбы на долгую и добрую память. От Родимцева».

В начале августа немец пошел на Киев, но на помощь прибыли ополченцы, воздушно-десантный корпус и ударили по врагу хорошенько. Ты же знаешь, что Гитлер намечал 8 августа войти в Киев. Но у него ничего не получилось — наши отбросили немцев аж за Чабаны и туда дальше на юг. И на какое-то время фронт остановился — немцы, конечно, обстреливали Киев, но не наступали. А уже в сентябре, числа пятнадцатого, снова начали наступать. Наши все ушли из центра города, а немец шел от фабрики Карла Маркса и завода Дзержинского, и по Красноармейской дошел до площади Толстого. А дальше ты знаешь — окружили множество наших войск, загнали их в тупик под Киевом, возле села Борщев. Мне потом люди рассказывали — там что-то страшное творилось! Немцы загнали наших в болото, и они почти все там погибли.

А нам, пацанам, сказали убегать, куда кто может, пока немцы еще не сомкнули кольцо. А мой отец тогда работал железнодорожником в управлении Юго-Западной железной дороги — ему был пятьдесят один год, и его уже не призывали через возраст. Встретил я отца — он сказал, чтобы я бежал куда-нибудь. А сам он выехать не мог, потому что не отпускали с работы. Но все-таки мы успели проскочить — отец выбирался сам, а мама с сестрами уехала раньше. Папа имел в товарняках два места для эвакуации, посадил на эти два места трех человек (маму с двумя сестрами), и они еще в конце июля уехали в Саратов (в Саратове работал муж моей старшей сестры). Многие шли в эвакуацию, кто как — и на товарняках, и пешком. Колхозы гнали скот, и люди вместе со стадом уходили.

Как Вы выбирались из Киева?

Да что пацану? Вцепился за товарняк да и поехал. Не только ж я один такой был — сотни, тысячи людей бежали. Цеплялись на крышах, висели на ступеньках — да как угодно. Короче говоря, доехал я до Саратова.

Бомбили по дороге?

Ой, страшное дело! Но, слава тебе Господи, доехал живой-здоровый. Когда добрался до Саратова, то пошел работать на завод — надо же что-то делать, правильно? Работал на военном заводе № 205 имени Хрущева — точил снаряды. А в 1942 году уже имел трудовую книжку с мокрой печатью, при том, что мне было всего пятнадцать лет. Ну а что — во время войны даже десятилетние пацаны стояли у станков и точили снаряды. Вот смотри, моя трудовая книжка: «05.02.1942 — принят на должность ученика токаря. 03.08.1942 — уволился ввиду ухода на учебу. 06.09.1942 — принят токарем 3-го разряда. 29.09.1943 — уволился ввиду призыва в РККА».

На заводе давали какой-то паек?

Помню, что сто грамм хлеба давали. Не умирали, но голодали конечно.

Что можете сказать о криминогенной обстановке в Саратове во время войны?

Ничего плохого не могу сказать. По-моему, в Саратове не было такого сильного криминала. Да и некогда было хулиганить — мы там не только работали, но и занимались тушением пожаров. В Саратове есть большой нефтеперерабатывающий завод, называется «Крекинг», и его каждую ночь бомбили. И вот у нас было так: в шесть часов вечера — отбой, а в первом часу ночи — подъем, на машины и едем на завод тушить пожар.

В 1941 году на заводе меня приняли в комсомол. А под конец 1942 года на заводе сформировался комсомольско-молодежный батальон под Сталинград, и мы, молодые комсомольцы, туда записывались. В батальоне нас обмундировали и повезли на автобусах под Сталинград, в город Камышин. Приезжаем в Камышин, а Сталинградская эпопея уже заканчивается, немцев уже окружили и все. И нас вернули обратно на завод. Там я опять работал токарем и проработал до самого призыва в армию 29 сентября 1943 года. Когда нас призвали, то выстроили и сказали, чтобы те, кто имеет неполное среднее образование, сделали два шага вперед. Я вышел из строя, и нас взяли во 2-е Саратовское танковое училище. Вот, читай: «2-е Саратовское танковое училище. Пашукевич Анатолий Яковлевич зачислен курсантом 6-й роты». Там и учился, получил младшего лейтенанта. Сдал все экзамены на пятерки, только по стрельбе из револьвера — «4».

Что преподавали в училище?

Учили, как нужно воевать — тактика, огневая подготовка и все прочее.

Как считаете, Вас хорошо подготовили?

Да, конечно! Подготовка была высокая, хорошая.

Обучались на танках?

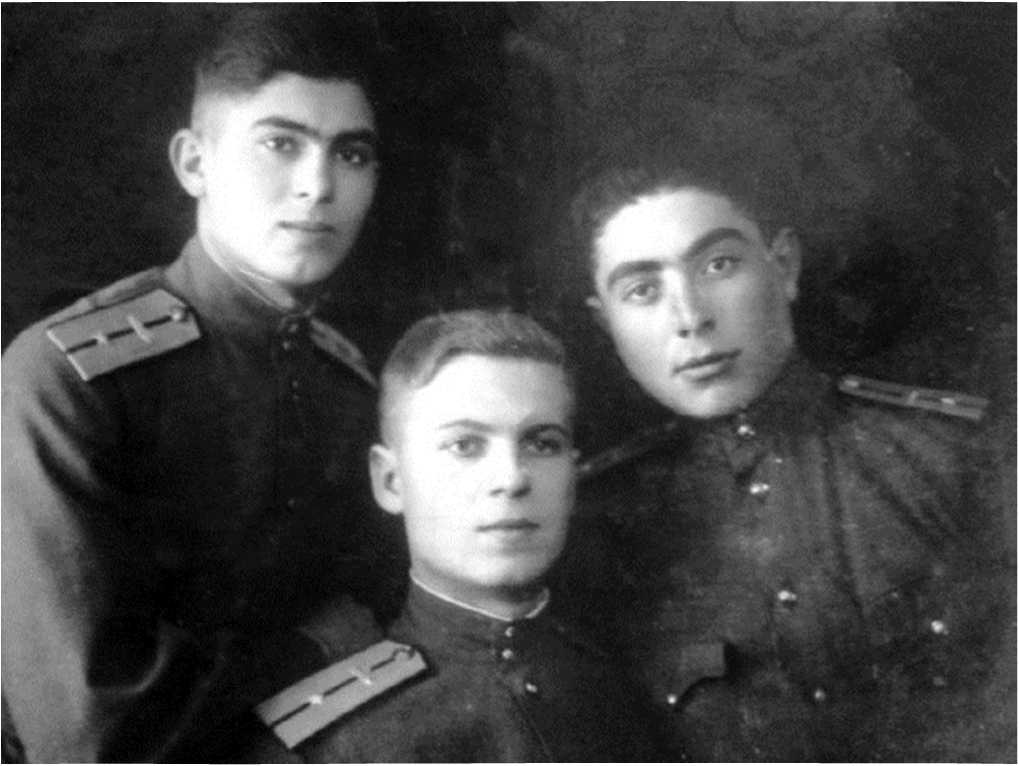

Ну да! На Т-34. А осенью 1944 года выпустились. Вот, смотри, мы втроем с товарищами сразу после выпуска: слева — Ямпольский Ефим Давидович (киевский еврей), а справа — Купчин Лев Ефимович (тоже киевский и тоже еврей). А по центру — я. Мы всегда вместе держались, и на фронт попали не только в одну бригаду, но и в один взвод — командирами самоходок.

После окончания училища нас направили в Нижний Тагил. Получили машины и на фронт — в Польшу, на 1-й Украинский. Я попал командиром самоходки СУ-76 в 8-ю самоходно-артиллерийскую бригаду 5-й гвардейской армии. Экипаж мне дали опытный, они уже воевали до этого: Герасимлюк Пашка, из Полтавы — водитель, Ченстоховский — наводчик, и пожилой заряжающий, он же и радист (фамилию не помню). И еще на броне два автоматчика (на каждую машину давалось по два человека).

Как Вас принял экипаж?

Хорошо приняли, как своего! В экипаже дружба — это самое главное и никаких разговоров! Причем не только экипаж был дружный, а и все остальные. Вот когда меня назначали дежурным бригады, так я расставлял посты, ночью ходил с автоматчиком и проверял эти посты. И никаких вопросов не возникало. Мы все держались друг друга, понимали друг друга, дружили между собой. Командир танка, командир санчасти, командир взвода, командир автороты — ну все свои!

Помните первый бой?

Не помню. Оно все как будто затуманилось. Вот только впечатление осталось, что поднимаю глаза на небо, а оттуда бомбы летят в речку. И немцы летают, а наших самолетов почему-то нет. Мои первые бои были перед переходом границы с Германией. Ченстохов брали с моим участием — его наша бригада взяла, за что и получила название «Ченстоховская».

Слева направо — Ефим Ямпольский, Анатолий Пашукевич, Лев Купчин. Саратов, октябрь 1944 года.

Сильные были бои за Ченстохов?

Ну как сильные? Сначала ведь идет мощь, артподготовка, потом танковая атака, а потом уже подчистка пехотой. А нас, самоходчиков, немножко приберегли, потому что кроме атаки, нам нужно стрелять еще и с закрытой позиции, при артподготовке. Но артподготовка — это кошмар! Это кошмар! Все летит туда, все стреляет туда. И что еще интересно, вот эти ракеты, которыми «катюши» стреляют — они в деревянных обрешетках. А когда зима, то оно там примерзает, и ракета прямо с этими рейками летит. Понимаешь, они в «катюшу» прямо так и ставили, потому что там некогда разбирать. И вот оно летит и летит, все небо черное от этих ракет, от снарядов. И самоходки ведут огонь — нам дают данные для стрельбы, и мы по ним стреляем.

Вы умели стрелять с закрытых позиций?

Ну а как же! Буссоль (вертикальная наводка) и панорама (горизонтальная наводка) — это два прибора для артиллериста. Вот по ним и наводили. Иногда наводчик стрелял, а иногда я сам. И немцы в ответ стреляли, ого-го! Но они стреляли уже потом, потому что мы артподготовку делали внезапно. А когда наши отстрелялись, то они уже себя раскрыли, понимаешь? А немцы засекают и в ответ бьют. А иногда бывало такое — наша разведка установит, что, например, в четыре часа немцы будут атаковать, и в полчетвертого уже наши шуруют, чтобы предупредить, разбить все, что приготовили немцы для наступления.

Короче говоря, немцев мы обстреляли, а выбивали их из Ченстохова, в основном, танкисты с пехотой. А дальше пошли в Германию, много разных поселков взяли — Ульбердорф, Пилграмдорф… Ты понимаешь, когда я приехал из госпиталя, то потерял свою сумочку, где — не знаю. Там была карта, и на ней все намечено, весь мой путь. А сейчас уже почти все вылетело из головы, но десяток названий я помню. Ну, везде то же самое — вперед, вперед, вперед. Но ты понимаешь, оно как будто рывками шло — когда прорыв, тогда идут и танки, и самоходки. А когда к наступлению готовимся, то собираемся, заправляемся, укладываем боеприпасы. Атак, чтобы каждый день в атаку идти — такого не было. Потому что часть в атаку сходила, и уже потери большие. И вот тогда нас отводят, и идет пополнение — добавляются танки, самоходки, машины, люди, вооружение добавляется, боекомплект. Опять все это дело формируется, и часть готова к новому наступлению. Ну, и если на нас нападение какое-то, то тогда конечно, мы отвечаем.

В ночных боях участвовали?

Нет. Если тихо, никто не тревожит, то старались никуда не встревать. Зачем тратить живую силу, ради чего? Выставляли часовых и ложились спать. А спали или под машиной, или в домах. В Германии, например — в домах, все ведь было свободно. А в Польше некоторые даже приглашали нас — заходи в дом и все.

А как вообще поляки принимали?

Поляки? Не очень. Как-то недружелюбно к нам относились. Они тогда понимали, что мы — это оккупация.

Передвигались, в основном, по дорогам — в Германии магистрали очень хорошие. Такие трассы, что самолеты на них садились! Вот стоишь перед наступлением в одном месте, потом переезжаешь на другое место, и там то же самое — на дорогах асфальт, на фермах все из бетона до самой последней клуни, до последнего сарая, все заасфальтировано.

А вокруг поля — чисто, аккуратно. Переночуем где-нибудь на ферме и дальше едем. Ну иногда застревали, не без того, как говорится. Но это все быстро решалось — если один застрял, то другой подъехал, зацепил и вытащил. А речки переезжали по мостам, если немцы не взорвали. А если взорвали, то наши саперы наводят переправу, а мы стоим ждем.

Когда подъезжали к мосту, то как-то рассчитывали его грузоподъемность?

Ну как? «Выдержит?» — «Выдержит!» — «Давай, поехали!» Вот и все решение. Никто же тебе не будет рассчитывать вес, грузоподъемность. Да и там такие мосты капитальные — выдерживают все что хочешь.

Когда зашли в Германию, один случай у нас был. Поехали мы в город Лигниц, в госпиталь, проведать шофера командира бригады — его легко ранило. Проведали и едем назад, в машине начальник медсанчасти бригады, водитель и пару хлопцев, в том числе и я. А машина санитарная, американская — «додж три четверти». И за руль сел начальник медсанчасти, захотелось ему порулить, а шофер рядом сидит. А сзади идет колонна «студебеккеров» и нас обгоняет. Мы посторонились немножко, а задний «студебеккер», видно, отстал. Наш водитель уже выравнивается на шоссе, а этот задний пытается догнать свою колонну и как даст в нас! Мы два раза перевернулись! Ё-моё! Кое-как вылезли из машины… Кто там ехал по дороге, помогли — подняли машину, поставили. Пошли там рядом в фольварке сняли пару дверей с сараев, подложили, вытолкали — завелась. Ну, там что-то поцарапалось, погнулось — это понятно. Едем дальше. Подъезжаем уже к бригаде, начальник медсанчасти говорит: «Если, зараза, хоть кто-то слово скажет, что мы перевернулись — застрелю!» Утром машина как стеклышко! Наши хлопцы всю ночь работали — выровняли, выгладили, выкрасили, и она стоит, как новенькая. Вот такие фокусы. Да все что хочешь бывало!

Помню еще один интересный случай, но не у нас в бригаде, а рядом — это потом все рассказывали, и даже писали в газете фронтовой. Нашей «тридцатьчетверке» во время боя разбили гусеницу, и танкисты никак не могли вылезти и отремонтировать ее, потому что без конца стреляют.

Так они дождались ночи, вылезли из танка, соединили гусеницы и тут слышат гул. Смотрят — едет немецкий танк. Они — раз, залезли к себе в танк. А немецкий танк подъехал, вылезли немцы, берут трос и цепляют наш танк к своему — они ж не знали, что внутри наши сидят. А наши говорят: «Сейчас устроим им фокус». Немцы заводят свой танк, а наши — свою «тридцатьчетверку». У «тридцатьчетверки» V-образный двигатель на солярке, мощный — так наши потянули немецкий танк, немцы на ходу повыскакивали, и они этот танк к себе в бригаду притащили.

Вообще я тебе так скажу — немцы нас остановить уже не могли. В Германии, они, конечно, сильно сопротивлялись, но мы все равно наступали. Тактика была такая — вперед и все! И разведка наша работала хорошо — определяли цели, артиллерия уничтожала, потом шли танки, а за танками пехота. Самый сильный бой у меня был в районе города Нидер-Белау. 16 апреля 1945 года наша бригада готовилась к наступлению, должны были форсировать реку Нейсе. Вечером 15 апреля нам дали концерт на опушке леса — вначале артисты выступали, потом показали кинофильм «Сердца четырех». Поспали немного, а утром, в четыре часа, маршем двинулись на исходные позиции. Запомнилось вот что: слева и справа в лесу стояли палатки с красным крестом — видимо, готовились принимать раненых. И вот едем мы, едем, а вокруг заросли такие! Я ларингофоны прижал и говорю: «Паша, ты видишь, что там слева, справа? Как бы не застрять». А он мне отвечает: «Лейтенант, а что самое главное в танке?» — «Что?» — «Самое главное в танке — не бздеть». Понятно? В смысле — не бояться, и в смысле — не вонять.

Когда приехали на исходные позиции, уже светать стало. А мы знали, что пойдем в наступление, поэтому перед этим решили приготовить сами себе покушать. Застрелили кабанчика небольшого, сделали солонинки, сальце подсолили и все это с собой взяли. Выехали на исходные, брезент расстелили, сели завтракать, а тут, бомбардировщик, падла, так и кружится. И никуда не денешься — сидим, смотрим, а бомбы летят. И вроде бы падали куда-то дальше, но пару штук попало ближе к нам. Помощника начальника штаба в ногу ранило, меня — в левую руку, и одного убило насмерть. Тут же хлопцы из медсанвзвода подбежали, сделали перевязку, и поехал я дальше в бой. Подъехали к реке, а самолетов немецких налетело — ужас! Разбили понтоны, саперы давай новые наводить. Потом переправились и пошли в бой вместе станками. А там немецкая оборона такая крепкая — и артиллерия бьет, и танки, и пулеметы, и все что хочешь. Ну и давай молотить — я засекаю цели, передаю наводчику. Наводчик пушку поворачивает-поворачивает, шуганул — загорелось! Потом заряжающий заряжает, опять засекли, стреляем. Тут уже смотрю — немцы по нам бьют. Давай менять позицию, а там берег реки, песок, вокруг ямы какие-то, кусты, лозы. Машину качает, смотришь — небо-земля, небо-земля. Я наружу высунулся для видимости, а там осколки по броне секут — так я назад заскочил от греха подальше. Пошли дальше атаковать… Расстреляли противотанковую батарею, и тут уже немцы стали отступать. Ну что, мы там пехоту ихнюю немножечко подавили гусеницами… Короче говоря, прорвали оборону и пошли дальше наступать. И ты смотри, вот так повезло, что из моих ребят никого даже не ранило — я один пострадавший получился. Даже автоматчики наши удачно проскочили — там хлопцы были тертые, так ховались за машину, что ни один осколок не зацепил! А мне вот не повезло… Смотри — рука до сих пор не действует. Дело в том, что тут перебиты нервы — плечевой, локтевой и срединный. И она у меня всю жизнь такая травмированная — делали операцию, пытались сшить нервы, но не получилось.

Так, ну и что дальше — вышли из боя… На мою машину сел командовать Левка Купчин, но я в госпиталь не ушел, а ехал с бригадой до самого конца войны. Да там уже и боев-то почти не было, уже заканчивалась война. Дошли до Праги, и тут война кончилась. И тогда я уже уехал в госпиталь, а хлопцы остались служить дальше. Из моего экипажа все на войне выжили, но сейчас, конечно, уже никого нет. Мне же тогда восемнадцать было, Пашке Герасимлюку — лет двадцать пять, а остальные еще старше.

Хотел бы задать еще несколько вопросов. Как лично Вы оцениваете самоходку СУ-76?

Ну как — свои плюсы и свои минусы. Вот, например, у СУ-100 была мощная пушка для поддержки артиллерийским огнем. А стрелять было удобней из СУ-76.

Почему?

Потому что она более маневренная и мощность пушки у нее большая — пробивала почти любую броню, пока у немцев «тигры» не появились. А «сотка»? Вы представляете, какая это махина? Пока развернется… Их выпускали для прикрытия позиций. Анаши СУ-76 иногда и в атаку ходили, но броня у них слабенькая — бронебойные снаряды не выдерживала. Пули, осколки выдерживала, а прямое попадание — это все, в пух и прах. В общем, защита слабая.

А ходовая часть?

Да тоже слабенькая. Вот «тридцатьчетверка» — это мощь. И у «сотки» — то же самое.

Гусеницы часто рвались?

Иногда бывало. Там есть такой шплинт, как водительская монтировка, вот его и перебивало. И траки могли лететь, если чугунное литье плохое — разлетится трак, и надо менять. А запасные траки возили наверху, на броне. Выбиваешь этот шплинт с одной стороны, ставишь трак, два удара и все — поставил. Это делается очень быстро.

Вам приходилось делать это в бою?

В бою — не приходилось. А так вообще бывало.

С немецкими танками часто встречались?

Нет, мы этого избегали. Вот на Нейсе была единственная битва, а так старались этого не делать.

Прямой наводкой часто стреляли?

Да все время. Фугасный — по пехоте, бронебойный — по пушкам. Но ты понимаешь, какое дело — я не всегда видел свои попадания. Оно ж как — если одна, две самоходки стреляют, и ты попал, то ты это видишь. А если с одного боку у тебя пять машин, и с другого пять, то что ты там увидишь?

Стреляли только с остановок?

Да, только с остановок. С хода стреляет танк, и то, если экипаж хороший.

Существовали нормы расхода боеприпасов?

Нет, никаких норм ни для какого оружия — ни с пистолета, ни с автомата, ни с пушки. Стреляешь и все.

В качестве личного оружия выдавались пистолеты и автоматы?

Да. Пистолет при мне обязательно и автомат ППШ. Но в бою не приходилось их применять.

На фаустников не попадали?

Нет. Фаустники — больше по городам, а мы в города старались не заезжать. А когда Ченстохов брали, то их у немцев еще не было. А вот когда зашли в Германию, то там фаустников было полно — в каждом подвале, в каждой пробитой дырке сидели. Подбивали страшно! Поэтому просили сначала пройти пехоту, чтобы она прочистила все эти улицы. Они шли и бросали гранаты во все щели, а потом уже шла техника.

С немецким населением встречались?

В основном, их всех заставляли уезжать, когда Красная Армия наступала. Но некоторых встречали, разговаривали нормально, без жестокости. Нам разрешалось каждый месяц высылать посылку на двенадцать кило — что хочешь ложи и высылай. Главное, где мешок взять? Так ходили, искали немцев, чтобы пошили мешок. Вот в Пилграмдорфе мы стояли несколько дней, так там остались мать, дочь и дед. Мы у них мешковину брали, а в другое село ездили мешки шить — там остались две дочери и мать. Так вот они шили нам мешки для посылок. А потом иди в магазин, бери что хочешь и сколько хочешь. Никого же нет — ни продавца, ни охраны. Зашил посылку, отправил и все.

Чем питались на фронте? Алкоголь употребляли?

Паек все время был. Ну и в Германии, когда хотели, то шли в погреб и брали — ветчину, окорок, все что хочешь. С питанием проблем не возникало. А когда закуска есть, то надо же и что-то выпить. А нам давали водку только перед наступлением, а когда отдыхаем — не дают. Так наши механики-водители придумали одну вещь. У нас на самоходках стояли два бензиновых мотора, и когда зимой заливали бензин, то в него попадала вода. И на бензине с водой машина плохо заводилась, потому что вода в бензине не растворяется. Тогда начали давать 50 % спирта и 50 % бензина, оно немного помогало. Так хлопцы что делали? Берут ведро, наливают эту смесь и поджигают. И оно долго горит, но сначала выгорает бензин, а спирт не выгорает. Красным пламенем горит бензин, а как только начинает гореть синим пламенем, они телогрейкой — раз, и накрыли. Потом идем в подвал, а в подвале у немцев — и варенье такое, и варенье сякое, и закрутка такая, и сякая, и все что хочешь. Немцы же уходили на запад, оставались какие-то старики, но в основном Гитлер всех выгонял, не оставлял на месте. А все эти заготовки оставались у каждого в подвале. И вот мы берем полведра варенья, наливаем туда спирта — разболтал-разболтал и готово. Взял, выпил рюмочку и отрыжка бензинчиком. Вот такой ликер! Как только где-то стали, сразу выгоняем себе ведро. Разлили по посуде, выпили. Тут же кабанчика пристрелили — вот тебе сало, мясо. Пиво немецкое пили на пивзаводе. Как-то сидели, отдыхали, а я говорю своим: «Пошли попьем пива. Вон хлопцы уже ходили». Пошли на пивзавод, а там стоял огромный-огромный чан с пивом, в четыре моих роста высотой. Мы в него постреляли, поделали дырки, взяли канистру, набрали пива, а потом в дырки колышки позапихивали, чтобы оно не вылилось из чана. Хорошее оказалось пиво. Правда, мы брали из того чана, где еще не полностью готовое было, молодое.

Вы полгода были на фронте. Что можете сказать о потерях бригады за это время?

Нам такого не сообщалось. Никто ничего не говорил, и я ничего не могу сказать. Были потери, я видел, как подбивали наших, но сколько всего погибло экипажей — не знаю. Автоматчики тоже погибали, но не так много, как у танкистов. Наверное, это из-за того, что танки все-таки шли первыми, а мы немного сзади.

Какая была основная задача автоматчиков?

Охранять машину. Если вдруг ночью где-то остановились, то они должны охранять. Из экипажа три человека отдыхают, а один дежурит вместе с одним автоматчиком. А в бою они стреляли прямо с брони, но если машина вставала, то они спрыгивали с брони, ложились на землю и дальше стреляли.

От немецкой авиации несли потери?

Это очень редко. Бомбы падали, но в машины не попадали — все около да около. Но в результате взрыва могло повредить самоходку или гусеницу.

Сразу после войны отправили меня в госпиталь. Сначала пару дней лежал в Лейпциге, в бывших немецких госпиталях, а потом загрузили нас в санитарные вагоны и поехали в Грузию, в Боржом-Ликани. По дороге в Украине, в России нас встречали очень хорошо — оркестром, музыкой, люди дарили цветы. В Грузию я приехал где-то в середине мая и лечился три месяца. И оттуда уже демобилизовался и приехал в Киев.

Когда нас везли в Грузию, то в поезде ехали две медсестры. Так вот одна из них, Леля, влюбилась в меня. Потом нас в Тбилиси привезли, выгрузили — ну и все, распрощались. Но любовь вот такая сильная была! А потом она привезла раненых второй раз и пришла ко мне в палату, представляешь? Побыла со мной день-два, а потом поехали в Тбилиси сажать ее на поезд. Приехали на вокзал, а ее поезд уже ушел, и она осталась. Ну что, стоим переживаем — это же самоволка, дезертирство! Потом через окно всунули ее в другой поезд, кое-как она влезла в этот вагон и все-таки догнала своих в Ростове. И на этом все, потеряли связь и больше не встречались с ней, и писем не писали.

После госпиталя приехал в Киев, уже демобилизованный. Дома делали операцию на руке, но не помогло ничего. А тут приезжают ребята из моей бригады и говорят: «Нас перебросили в Дрогобыч, бригаду переименовали в полк и дали тяжелые самоходки с пушкой сто двадцать два миллиметра». Вот они из Дрогобыча и приехали в Киев меня проведать. И так получилось, что забрали меня с собой. Они там в Дрогобыче жили на квартире, ну и я с ними. А почему забрали — я ведь в Киеве начал хулиганить. Ну, пацан, знаете как? Фронтовик, танкист-гвардеец приехал, все разбегаются. Так моя мама покойная хлопцам сказала: «Заберите его, ради Бога, да присмотрите за ним». Вот они и забрали.

Приехали в полк, и там мне на офицерском собрании вручили второй орден Красной Звезды (первый дали еще за Ченстохов). А я получил орден, отдаю честь: «Служу Советскому Союзу!» И делаю поворот не через левое плечо, а через правое. Слышу шумок в зале — офицеры шепчутся. А я просто забыл и все.

Когда я туда приехал, то пришел командир полка, Кочин Николай Яковлевич, и очень обрадовался мне. Я ему рассказал, какие у меня операции были, а он говорит: «Знаешь, что? Давай пошли это все к чертям. Поезжай во Львов, полежи в госпитале месяца два-три, полгода полежи — сколько нужно. Оно тебе надо, вот это все? А там кормят, одевают, лечат. Чего ты?» Написал записку начальнику медсанчасти бригады, а тот уже написал мне направление во Львовский госпиталь. Хлопцы привезли меня поездом во Львов и сдали на улицу Курковую. Там два корпуса госпиталя — верхний и нижний, я в нижнем лежал. А рядом очень красивый собор Кармелитский и ореховый сад.

Какая обстановка была во Львове?

Ой, бандеровцев — ужас. Днем тишина, а ночью действовали. Вот в Дрогобыче вообще тихо было и днем, и ночью, никого не трогали. Я там как-то ночью шел от вокзала километра три до частного домика — мы у поляков жили на квартире, у Войцеховских. Иду, а вдоль железной дороги в ряд горит что-то, как костры. Я заволновался, а это, оказывается, старые газовые трубы травили, газ из них выходил и горел.

Атак по улице нигде никого нет, все тихо и спокойно. А во Львове бандеровцы ночью поджигали заправки, разные склады, особенно военные. Жутко шкодили. А днем сидели по схронам, по квартирам. Но меня никто из них не трогал, интереса ко мне не было никакого. И на госпиталь нападений не было — они больше на милицию, на НКВД нападали. Советский Союз пытался установить там надежную советскую власть — присылали надежных коммунистов, ставили их на должности в горсоветы, в военкоматы, в поликлиники, учителями назначали. Вот бандеровцы и убивали их. Вот прислали кого-то, через три-четыре дня смотришь — труп. Потом специально создали «ястребков» — такие войска при НКВД, из местных призывников. Их призвали, надели на них эту форму и вперед. Одно время, в 1946 году, со мной в палате во Львове лежало два «ястребка» — были ранены в боях с бандеровцами.

И что они рассказывали?

Да что рассказывали — ночью бандеровцы нападают на воинскую часть, и идет бой. Выиграл — значит, ты живой. Нет — значит, ты труп или раненый. Вот и вся жизнь. Идет-идет бой, а потом все разбежались, и под утро никого нет — тихо, спокойно.

Но вообще я во Львове хорошо время провел. Я там заправлял, ведь танкист-гвардеец! Медсестры хорошие были, я с ними дружил. А в феврале 1946 года были выборы в Верховную Раду УССР, и я приехал в Киев проголосовать, да так и остался дома, во Львов уже не возвращался. В Киеве устроился на работу, в том же году приняли меня в партию — рекомендацию давал председатель парторганизации полка Бергункер Григорий Самойлович.

Кстати, в 1946 году весь наш полк из Дрогобыча отправили в Читу — там они служили. Левка Купчин потом стал командиром полка. Отслужил там, а потом в звании полковника работал в Новосибирске заведующим военной кафедрой университета. Потом жил тут в Киеве, потом уехал в Харьков, потом опять вернулся сюда. Лет пять назад он умер. А Фимка Ямпольский демобилизовался и жил в Риге, ему там дали хорошую квартиру. Я ездил туда к нему. А потом его дети уехали в Америку и его забрали к себе, в Сан-Диего. Там он и доживал свои дни. Потом сообщили, что Фимка умер — у него была онкология какая-то. Я с ними обоими поддерживал связь после войны, иногда встречались. Вот, смотри — это мы в 1983 году сфотографировались.

После демобилизации я сначала работал в Институте геодезии и картографии, а потом попал в легкую промышленность, закончил Киевский институт легкой промышленности. Так в этой отрасли до последнего дня и отработал. Долго работал на трикотажной фабрике имени Розы Люксембург, закончил там заместителем директора. А потом перевели меня на фабрику «Киянка» — там нужно было укрепить кадры. Работал на «Киянке» несколько лет (тоже заместителем директора), а потом перешел в Министерство легкой промышленности УССР начальником Управления материально-технического снабжения трикотажной отрасли — там проработал до 1989 года, пока не расформировали министерство. Потом пошел в НИИ по переработке искусственных и синтетических волокон, работал еще пятнадцать лет, а потом уже ушел на пенсию, в восьмидесятилетием возрасте. Я же инвалид войны 1-й группы, ноги стали отниматься. Когда-то дошел до Праги, а тут уже на улицу выйти не могу.

Когда я работал на фабрике Розы Люксембург, то был один случай интересный. Сижу как-то у себя в кабинете, и тут в дверь стучит кто-то. Я говорю: «Войдите». Открывается дверь и входит Моргунов. У меня аж глаза вот такие огромные стали от удивления! А он же юморист и попросил, чтобы мы ему тельняшку пошили смешную — чтобы полосы были не вширь, а вдоль. И ты знаешь, мы так с ним подружились! Потом Моргунов с семьей иногда приезжал в Киев, и мы семьями встречались.

И у меня дома бывал, и я ему из Киева передавал сало, клубнику. Он это все забирал с поезда и тоже передавал мне что-нибудь. Мы с ним долго держали связь, ну а сейчас его уже тоже нет на свете.

Ну что еще — в 1947 году женился. Сыну вот уже скоро шестьдесят шесть лет исполнится. Дочка у меня есть, внуки, правнуки, и даже один праправнук. Жена моя в детстве жила в Москве, а в Киеве ее бабушка и дедушка жили, недалеко от нас. До войны она приезжала сюда с родителями, и тут они отдыхали. Мы с ней в детстве очень дружили. Вот она приехала в Киев уже после войны, а ее бабушка встречает меня на улице и говорит: «Толечка, ты бы как-то зашел. Милочка приехала, скучает тут одна». Я к ней пошел и уже не ушел, как говорится. Вот так она стала моей женой. Бедная, умерла молодая, в 1963 году, туберкулез у нее был… Похоронили мы ее на Байковом кладбище. А сын мой до седьмого класса жил в Москве у бабушки. А потом он стал там хулиганить, не слушать бабушку, и я его забрал сюда в Киев под надзор. Но опасно же, когда дома туберкулезный есть, так я его в интернат устроил. И он неделю в интернате жил, а на выходные я его забирал домой. Он это мне часто вспоминал, говорил, что я его в тюрьме продержал два года.

Слева направо — Ефим Ямпольский, Анатолий Пашукевич, Лев Купчин. Киев, 1983 год.

В общем, я жизнь прожил долгую, девятый десяток уже заканчиваю. Сейчас вот волнуюсь за то, что в стране творится (разговор с А.Я. Пашукевичем происходил в июне 2014 года. — Прим. А.И.). То, что натворил Янукович со своими дружками — это же кошмар! Страну до войны довели, а сами разбежались как крысы. А молодому поколению теперь надо решать свою судьбу и судьбу страны. И надо как-то мирить восток с западом, чтобы не было вот этого раскола. Плохо то, что оно зародилось давно — эту сторону там называли бандеровцами, а здесь ту сторону — москалями. Сейчас вот у нас новый президент, надежды большие на него, чтобы он решил вопрос на востоке и закончил это кровопролитие, помирил восток с западом, и чтобы вся молодежь пошла за самостийну Украину. Это же наша Родина — мы здесь родились, мы здесь живем. Вот я здесь родился и прожил восемьдесят восемь лет — шутка ли! Куда же я могу деться? Я буду только за Украину выступать, и вся наша семья за Украину, только за Украину. Переживаем, болеем, чтобы все кончилось благополучно. Поэтому вот такое мое пожелание: молодежи нужно идти вперед, жить, дружить и беречь нашу Родину, нашу родную Украину. Я так считаю.

Интервью и лит. обработка: А. Ивашин.

Набор текста: К. Яцевская

Назад: Корнев Григорий Сергеевич

Дальше: Глазунов Иван Яковлевич