Концентрационный лагерь

Мы с Неблихом и Воржиком два часа пережидали дождь, но он так и не перестал, и бои в тот день больше не возобновились. Домой я не шел, а бежал, сгорая от нетерпения рассказать о своей победе Грете, Хильди, родителям – и всякому, кто будет готов слушать. Вокруг торопливо шагали прохожие, съежившись под зонтами или прикрыв головы сложенными в несколько раз газетами, а я летел, подставляя лицо струям дождя. Ритмично, в свое удовольствие шлепая по заливавшим тротуар лужам, я свысока смотрел на скучных обывателей, до смерти боявшихся промочить ноги, и чувствовал себя могучим, не ведающим преград воином. Мокрым насквозь героем-победителем я влетел в квартиру, но застал там только Хильди.

– Ты победил? – первым делом спросила она.

– Нокаутом во втором раунде.

– Ой, как здорово! Постой здесь. У меня для тебя есть подарок.

Хильди сбегала к себе в комнату и вернулась с рисунком, на котором изобразила Воробья в надетых на крылья боксерских перчатках. У него над головой она написала: «ЗАДАЙ ИМ, ВОРОБЕЙ!»

– Это тебе за победу! – сказала Хильди и протянула мне рисунок.

– Спасибо, Кроха.

– Ты повесишь его себе на стенку?

Мне не хотелось вешать детскую картинку рядом с фотоснимками боксеров, но и обижать сестру я не хотел.

– Конечно, Кроха.

Я надеялся по пути домой случайно встретиться с Гретой, чтобы она могла броситься мне в объятия – как Анни Ондра в моем воображении бросалась в объятия Макса, когда тот возвращался с победой. Еще я мечтал поскорее рассказать про выигранный бой отцу, чтобы хоть этим наконец произвести на него впечатление.

– А где дядя Якоб? – спросила Хильди. – Я думала, он придет вместе с тобой.

В пылу поединка я совсем забыл про дядю Якоба и обещанную им группу поддержки.

– Я его не видел. А мама где?

– Не знаю. Ей кто-то позвонил по телефону, она очень расстроилась, но не сказала почему. Потом она пошла за папой и велела мне ждать тебя.

– Кто ей звонил?

– Мама не сказала.

Мы с Хильди стали дожидаться родителей. Она несколько часов сидела на подоконнике и неотрывно смотрела на улицу в надежде, что мама с папой вот-вот покажутся из-за угла. В семь вечера я приготовил ужин: пожарил на чугунной сковородке сардельки, а к ним поставил на стол остатки картофельного салата с зеленым луком и уксусом. Ели мы молча. Отец довольно часто вечерами задерживался в галерее, и тогда мы ужинали без него, но мама никогда не оставляла нас одних так надолго и к тому же без предупреждения.

Родители появились только в одиннадцать. Дома они продолжали начатый раньше спор.

– Надо нанять адвоката, – сказала мама.

– У кого сейчас есть деньги на адвокатов?

– У нас.

– Но чем тогда платить за квартиру? Или ты хочешь, чтобы нас выкинули на улицу?

– Зиг, мы должны помочь. Ему нужен адвокат.

– Адвокат ему не поможет, – упорствовал отец. – Сама знаешь, какие нынче суды. Нанять адвоката – все равно что выбросить деньги в унитаз.

– Но он мой брат.

– Он дурак. И, сколько я его знаю, всегда был круглым дураком.

– Что случилось? – спросил я.

– Вашего дядю Якоба… – начала было мама.

– Ничего не случилось, – перебил ее отец.

– Как это – ничего? – закричала на него мама.

– Чем меньше они будут знать, тем лучше.

– О чем нам лучше меньше знать? – спросила Хильди.

– Ни о чем, Хильдегард. Иди спать.

– Нет, правда, что случилось?

– Вашего дядю Якоба арестовали, – потухшим голосом ответила мама.

Хильди испуганно раскрыла рот. Я был ошарашен, мне не верилось, что мама говорит правду.

– Прекрасно, Ребекка! Просто замечательно. Ты что, хочешь, чтобы об этом узнали все их друзья? Чтобы за нами пришли эсэсовцы?

– Почему его арестовали? – спросила Хильди.

– Потому что он и его товарищи не согласны с нацистами.

– За это могут арестовать?

– В наши дни арестовать могут за что угодно.

– Нас тоже арестуют? – спросила Хильди, чуть не плача.

– Очень умно́, Ребекка! – сказал отец. – Взять и ни с того ни с сего напугать ребенка до полусмерти.

– Нет, не ни с того ни с сего! Они должны знать, что творится вокруг. Его арестовали, – сказала мама, обращаясь уже не к отцу, а к нам с Хильди, – и отправили в концентрационный лагерь, в город Дахау.

– Что такое концентрационный лагерь? – спросил я.

– Это что-то вроде тюрьмы, в которую нацисты сажают тех, кто с ними не согласен, – объяснила мама.

– Послушайте, – сказал отец. – Ваш дядя сам виноват. Он и другие члены его кружка очень рискованно себя вели.

– Они хотя бы пытались что-то сделать, – возразила мама. – А ты даже не пытаешься.

– И что же прикажешь мне делать? Если ты такая умная и все знаешь, давай, скажи, что надо делать?

– Что-нибудь! Что угодно! Брат хотя бы защищал то, что ему кажется правильным.

Мама развернулась и пошла на кухню. Отец поспешил за ней.

– И чего он этим добился? Или ты хочешь, чтобы меня сгноили в лагере где-нибудь в Баварии?

– Все идет к тому, что мы так и так там окажемся.

Хильди со слезами бросилась к маме, обхватила ее руками и уткнулась лицом в живот. Мама положила ей руку на плечо.

– Ты расстраиваешь детей, – сказал отец.

– И правильно, им есть от чего расстраиваться!

– Давай сейчас прекратим этот разговор, – сказал отец маме, а потом обратился к нам с Хильди: – О том, что случилось с вашим дядей, не надо никому говорить. Даже лучшим друзьям. Нас всех тоже арестуют, если заподозрят, что мы как-то связаны с его кружком. Из-за дяди Якоба нам всем нужно быть очень осторожными.

– Мы не можем и дальше так жить. – сказала мама.

– У нас нет выбора.

– Давай уедем.

– Ребекка, мы уже тысячу раз это с тобой обсуждали.

– Другие же уезжают. Шварцы на той неделе уехали в Женеву. А Берги собираются в Амстердам.

– У них там родственники.

– Просто надо придумать, куда нам лучше ехать.

– Придумать, куда лучше ехать? И куда же, Ребекка? Ты, наверно, уже придумала?

– Куда угодно.

– Отличная мысль! Давайте, дети, пакуйте чемоданы! Мы уезжаем куда угодно.

Родители впервые при нас заговорили об отъезде из Германии, потому что означать это могло только одно: дела обстоят даже хуже, чем я думал.

– А если в Соединенные Штаты? У тебя там двоюродные братья… – сказала мама.

– Сама знаешь, это невозможно, – перебил ее отец.

– Почему?

– Во-первых, потому что Америка – это другой край света, а с братьями я последний раз виделся еще до войны. Во-вторых, мы не знаем английского. И самое главное, у нас и близко нет тех денег, которые нужны для отъезда. Вообще, не понимаю, почему ты снова подняла эту тему.

– Потому что ситуация в стране все хуже и хуже.

– Просто такая сейчас политика. Это временно.

– Нет, не временно, – сказала мама. – Больше нельзя сидеть и ничего не делать.

– Ладно, хочешь ехать – езжай! – Отец бегом бросился в их с мамой спальню и вернулся оттуда с чемоданом в руках. – Вот, держи! – Он бросил чемодан к маминым ногам. – Собирай вещички и катись, куда знаешь.

Отец пнул чемодан так, что тот угодил маме по ноге.

– Вот скотина! – воскликнула она и схватилась за ушибленную лодыжку.

Потом мама подняла чемодан с полу и запустила им в отца. Он попытался увернуться, но чемодан все равно попал ему по плечу.

– И трус! – добавила мама сквозь зубы.

Слово «трус» подействовало на отца, как ушат холодной воды. Он вдруг замер и молча уставился на маму. Шея у него побагровела, лицо исказила злость.

– Я здесь больше не останусь, – выговорил он наконец, повернулся, неуклюже переступил через преграждавший ему путь чемодан и пулей вылетел из квартиры.

Когда за ним захлопнулась дверь, мама подняла с пола чемодан и отнесла его на место в спальню. Вернувшись к нам, она закрыла лицо руками и разрыдалась. Хильди тоже заплакала. К родительским ссорам нам было не привыкать, но такого накала они никогда раньше не достигали.

– С дядей Якобом все будет хорошо? – спросила Хильди.

– Я не знаю, – ответила мама. – Совсем не знаю. А вам обоим пора спать.

Она поцеловала меня и Хильди в лоб и закрылась в спальне. Нам снаружи было слышно, что она там плачет, уткнувшись лицом в подушку.

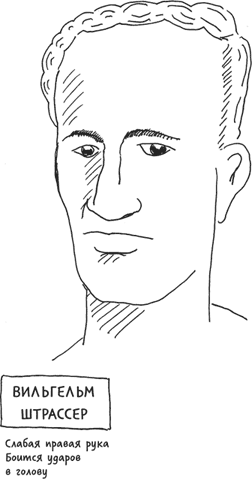

Я боялся, что мама встанет и пойдет в ванную, но она оставалась в спальне и вроде бы никуда не собиралась. Чтобы отвлечься от мрачных мыслей, роившихся у меня в голове, я попытался сосредоточиться на одержанной днем победе. Я записал в дневник результаты боя со Штрассером, старательно вспоминая точную последовательность ударов и то, какие из них достигли цели.

Макс учил меня, что хорошие боксеры всегда стремятся побольше узнать о сопернике, чтобы лучше понимать его сильные и слабые стороны. «Представь себе, что ты генерал, и перед сражением тебе нужно собрать все возможные сведения о вражеской армии». Я даже нарисовал портрет Штрассера, чтобы вспомнить его, если нам вдруг опять придется встретиться на ринге.

Лежа в постели, я долго листал старые спортивные журналы в надежде найти убежище в дорогом мне мире Барни Росса, Макса Шмелинга, Тони Канцонери, Джимми Брэддока и Генри Армстронга. Похоже, раса и религия не имели на ринге никакого значения, а если и имели, то лишь как отличительная черта и повод для гордости. Боксера-еврея в журнале могли уважительно называть «Иудейской Кувалдой» или «Сыном Соломоновым», а негра – «Черным Задирой» или «Коричневой Мортирой». Было бы очень здорово, если бы самые разные люди чувствовали себя в Германии так же вольготно, как в мире бокса.

Но о чем бы я ни думал, мысли упорно возвращались к дяде Якобу и к месту, где его насильно держали. Почему, интересно, этот лагерь называют «концентрационным»? Что и как там концентрируется?

Занятый этими размышлениями, под тихие мамины всхлипы за стенкой я незаметно уснул.

Назад: Штерн протии Штрассера

Дальше: Настоящий боец