Книга: Шестое вымирание. Неестественная история

Назад: Глава 1 Шестое вымирание Atelopus zeteki

Дальше: Глава 3 Настоящий пингвин Pinguinus impennis

Глава 2

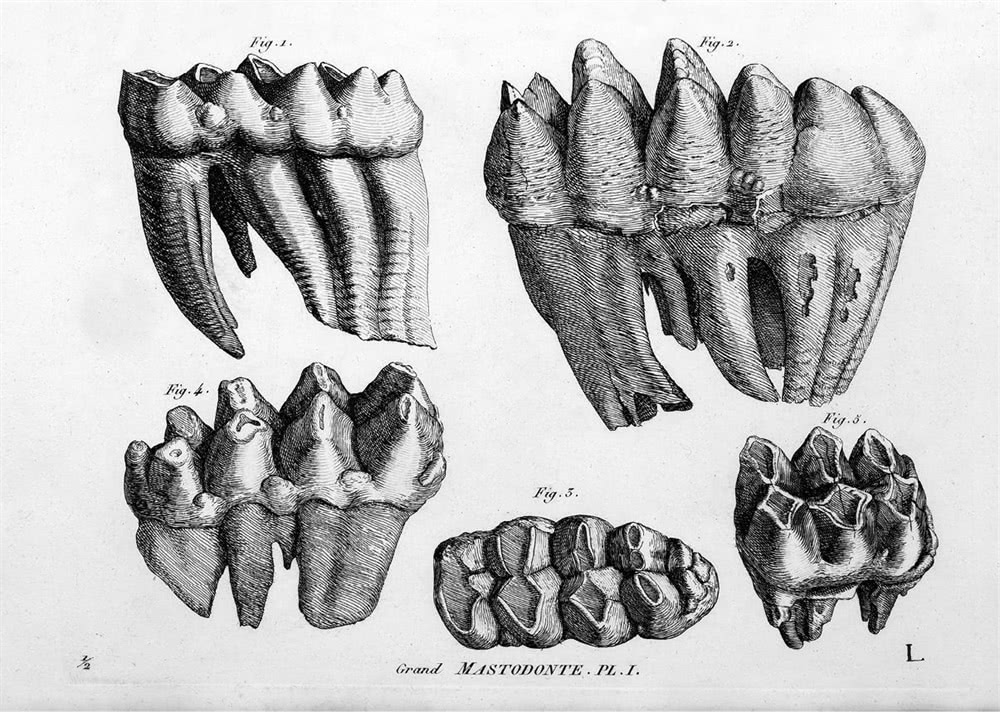

Моляры мастодонта

Mammut americanum

Возможно, идея вымирания – это первая научная идея, которую современным детям приходится осваивать. Годовалые малыши играют с фигурками динозавров, а двухлетки понимают, в меру своего разумения, что эти небольшие пластиковые создания изображают каких-то очень больших животных. Научились ли дети говорить рано или, напротив, заговорили, когда положено, но поздно приучились к туалету – так или иначе, будучи еще в памперсах, они уже могут объяснить, что когда-то существовало много-много разных динозавров и что все они давным-давно вымерли. (Мои собственные сыновья в раннем детстве часами играли с набором динозавров, которых расставляли на пластиковом коврике, изображавшем лес юрского или мелового периода. Также там присутствовал вулкан, плевавшийся лавой и – при нажатии на него – издававший восхитительно ужасающий рев.) Одним словом, может показаться, что мы воспринимаем идею вымирания как вполне очевидную. Но это не так.

Аристотель написал десятитомный трактат “История животных”, даже не рассматривая возможность того, что у них действительно могла быть какая-то история. “Естественная история” Плиния включала в себя описания животных реально существующих и животных вымышленных, но ни одного описания животных вымерших. Не появилось подобного предположения ни в Средние века, ни в эпоху Возрождения, когда словом “ископаемое” обозначалось все, что добывалось из земли (отсюда и пошло выражение “горючие ископаемые”). В эпоху Просвещения было принято считать, что каждый биологический вид – звено великой и неразрывной “цепи бытия”.

В своем “Опыте о человеке” Александр Поуп писал:

Как целость мировая хороша,

Чье тело – вся природа, Бог – душа.

Когда Карл Линней вводил свою систему биномиальной номенклатуры, он не делал никакого различия между живыми и вымершими видами, поскольку, с его точки зрения, этого не требовалось. В десятом издании его “Системы природы”, опубликованном в 1758 году, перечислены 63 вида пластинчатоусых жуков, 34 вида брюхоногих моллюсков конусов и 16 видов камбалообразных. И все же в “Системе природы” описывался всего один тип животных – существующие.

Это воззрение сохранялось несмотря на множество свидетельств обратного. Кунсткамеры в Лондоне, Париже и Берлине ломились от следов существования диковинных созданий, которых никто никогда не видел, – остатков животных, известных теперь как трилобиты, белемниты и аммониты. Некоторые аммониты были настолько огромными, что их окаменелые раковины достигали размеров колеса телеги. В XVIII веке в Европу все чаще и чаще стали попадать кости мамонтов из Сибири. Однако и их каким-то образом втиснули в существовавшую систему. Эти кости были очень похожи на слоновьи. Но поскольку в России того времени слоны определенно не водились, решено было, что те кости принадлежали животным, которых на север вынесло водами Всемирного потопа, описанного в Книге Бытия.

В конце концов концепция вымирания возникла (возможно, не случайно) в революционной Франции. Во многом это произошло благодаря одному животному, которое теперь носит название “американский мастодонт”, или Mammut americanum, и одному человеку, натуралисту Жану Леопольду Николя Фредерику Кювье, известному просто под именем Жорж (в честь умершего брата). Кювье – довольно двусмысленная фигура в истории науки. Он сильно превосходил своих современников, однако многим из них мешал; он мог быть обаятельным – и злобным; он одновременно был и первопроходцем, и ретроградом. К середине XIX века многие его идеи были дискредитированы. Однако недавними открытиями оказались поддержаны именно те теории Кювье, которые ранее подвергались самой суровой критике. И теперь его по сути катастрофическое ви́дение истории Земли начинает казаться пророческим.

Точно не известно, когда именно европейцы впервые наткнулись на кости американского мастодонта. Один моляр, найденный в поле в северной части штата Нью-Йорк, был отправлен в Лондон в 1705 году; он получил название “зуб Гиганта”12. Первые кости мастодонта, которые подверглись некоему научному изучению, нашли в 1739 году. В тот год Шарль ле Мойн, второй барон де Лонгёй, спускался по реке Огайо во главе четырехсот солдат, некоторые были, как и он сам, французами, но большинство – алгонкинами и ирокезами. Поход был тяжелым, припасов недоставало. Впоследствии один из французских солдат вспоминал, что приходилось есть желуди, чтобы выжить13. Как-то, возможно, осенью Лонгёй и его люди разбили лагерь на восточном берегу Огайо, неподалеку от нынешнего города Цинциннати. Несколько индейцев отправились на охоту. Вскоре они набрели на участок болота, источавший запах серы. Со всех сторон к трясине вели цепочки буйволиных следов, а из болотной жижи торчали сотни – а может, и тысячи – огромных костей, напоминавших остов корабля, потерпевшего крушение. Охотники вернулись в лагерь с бедренной костью длиной около метра, гигантским бивнем и несколькими огромными зубами. Корни зубов были с человеческую ладонь, а каждый зуб весил более четырех килограмм.

Лонгёй был настолько заинтригован, что приказал своим людям взять кости с собой. Волоча гигантский бивень, бедренную кость и зубы, солдаты продолжали свой путь по дикой местности. В конце концов они добрались до реки Миссисипи, где встретились со второй группой французских солдат. В течение нескольких следующих месяцев многие люди Лонгёя умерли от болезней, а их кампания – против племени чикасо – закончилась унизительным поражением. Тем не менее Лонгёю удалось сохранить странные кости. Он добрался до Нового Орлеана и оттуда на корабле отправил бивень, зубы и гигантскую бедренную кость во Францию. Находки были показаны Людовику XV, который поместил их в свой музей Cabinet du Roi. Спустя десятилетия карты долины реки Огайо все еще были покрыты огромными белыми пятнами, за исключением Endroit où on a trouvé des os d’Éléphant – “Места, где были найдены кости слона”. (В наши дни это место находится в национальном парке “Биг-Боун-Лик” в штате Кентукки.)

Кости, сохраненные Лонгёем, ставили в тупик всех, кто их исследовал. Казалось, бедренная кость и бивень принадлежат слону или, что по классификации того времени практически одно и то же, мамонту. Однако зубы животного оказались головоломкой. Они не вписывались ни в одну категорию. Зубы слонов (а также мамонтов) сверху плоские с тонкими поперечными бороздками, из-за чего жевательная поверхность напоминает подошву спортивной обуви. У мастодонта же зубы, напротив, заостренные. Они выглядят так, будто принадлежат гигантскому человеку. Первый начавший их изучать натуралист, Жан-Этьен Геттар, даже догадки отказался строить относительно их происхождения.

“Какому же животному они принадлежали?” – печально вопрошал он в отчете, переданном во Французскую королевскую академию наук в 1752 году14.

В 1762 году хранитель королевской коллекции Луи Жан-Мари Добантон попытался разрешить загадку странных зубов, заявив, будто “неизвестное животное из Огайо” – вообще не одно животное, а два. Бивень и бедренная кость якобы принадлежали слону, а зубы – абсолютно другому существу. Добантон решил, что это другое существо – возможно, гиппопотам.

Примерно тогда же в Европу – на сей раз в Лондон – прибыла вторая партия костей мастодонта. Эти остатки, также из “Биг-Боун-Лик”, представляли собой то же сбивающее с толку сочетание: кости и бивни напоминали слоновьи, а жевательная поверхность моляров была бугристой. Уильям Хантер, придворный врач королевы, посчитал объяснение Добантона неверным и предложил свое – первое наполовину правильное.

Он утверждал, что этот “предполагаемый американский слон” – совершенно новое животное, “анатомам доселе незнакомое”. Пугающего вида зубы навели его на мысль, что животное было хищным. Хантер назвал этого зверя American incognitum.

Ведущий натуралист Франции, Жорж-Луи Леклерк, граф де Бюффон, добавил еще жару в дискуссию. Он утверждал, что эти остатки принадлежали не одному и не двум, а трем различным животным: слону, гиппопотаму и третьему, пока неизвестному. С немалым трепетом Бюффон допустил, что этот последний вид, “крупнейший из них”, похоже, исчез с лица земли14. Он предположил, что это единственное наземное животное, которое постигла подобная участь.

В 1781 году в спор оказался вовлеченным Томас Джефферсон. В “Заметках о штате Виргиния”, написанных им сразу после ухода с поста губернатора, Джефферсон выдвинул свою версию происхождения incognitum. Он согласился с Бюффоном в том, что загадочное животное было самым крупным из всех, “в пять или шесть раз больше кубического объема слона”. (Это опровергало тогдашнюю популярную в Европе теорию, согласно которой животные Нового Света были мельче и “вырожденнее” животных Старого Света.) С Хантером Джефферсон согласился в том, что это создание было, скорее всего, хищным. Однако, по его мнению, оно еще где-то существовало. Если его не нашли в Вирджинии, значит, оно бродило в тех частях континента, которые “остаются в их первозданном состоянии, нетронутыми и необследованными”. Когда в годы своего президентства Джефферсон направил экспедицию Мериуэзера Льюиса и Уильяма Кларка на северо-запад, он надеялся, что те найдут в местных лесах живых представителей вида American incognitum.

“Такова уж сила природы, – писал он, – что нет ни одного случая, чтобы она позволила животным какого-либо вида исчезнуть, чтобы она создала где-нибудь в своей огромной работе звено, настолько слабое, чтобы его можно было бы разорвать”15.

Кювье прибыл в Париж в начале 1795 года, через полвека после того, как туда доставили остатки из долины реки Огайо. Ему исполнилось двадцать пять лет, у него были широко расставленные серые глаза, большой нос и темперамент, который один его друг сравнил с поверхностью нашей планеты – обычно спокойной, но способной на неистовые землетрясения и извержения16. Кювье вырос в небольшом городке на границе со Швейцарией и почти не имел связей в столице. Тем не менее ему удалось получить престижную должность – благодаря как смене старого режима, так и тщательной заботе о собственных интересах. Один из его бывших коллег впоследствии сказал, что Кювье “выскочил” в Париже “словно гриб”17.

Работа Кювье в парижском Национальном музее естественной истории – демократическом преемнике королевской кунсткамеры – официально ограничивалась преподаванием. Однако в свободное время он погружался в музейную коллекцию. Кювье провел много часов, изучая кости, которые Лонгёй отправил Людовику XV, и сравнивая их с другими образцами. 4 апреля 1796 года – или, если следовать революционному календарю того времени, 15 жерминаля IV года – он представил результаты своих исследований на публичной лекции.

Кювье начал выступление с обсуждения слонов. Европейцы давно знали о том, что слоны живут в Африке, где считаются опасными, и в Азии, где они покладистее. Тем не менее слонов воспринимали как единый вид, подобно тому как собаки есть собаки – одни ласковые, другие свирепые. Изучив остатки слонов в музее (в частности, один особенно хорошо сохранившийся череп с Цейлона и второй – с Мыса Доброй Надежды), Кювье пришел к заключению – правильному, разумеется, – что они принадлежат представителям разных видов17.

“Ясно, что слон с Цейлона отличается от африканского больше, чем лошадь от осла или коза от овцы”, – заявил он. Одной из многих различавшихся особенностей животных были их зубы. У слона с Цейлона борозды на поверхности моляров располагаются волнами, а у слона с Мыса Доброй Надежды – образуют ромбы. Понятно, что изучение живых животных не позволило бы увидеть этой разницы – кому хватит безрассудства засунуть голову в рот слона? “Именно анатомии зоология обязана этим интересным открытием”, – заключил Кювье18.

Успешно, если можно так выразиться, расчленив слона надвое, Кювье продолжил препарирование. После “скрупулезного изучения” доказательств он пришел к выводу, что принятая теория о гигантских костях из России была ошибочной. Зубы и челюсти из Сибири “не имеют точного сходства со слоновьими”. Они принадлежали абсолютно иному виду. Что касается зубов животного из Огайо, то одного взгляда на них было “достаточно, чтобы понять – они отличаются еще сильнее”.

“Что же случилось с этими двумя видами огромных животных, признаков существования которых в настоящее время никто не находит?” – спрашивал он. В самой формулировке вопроса содержался ответ. Это были espèces perdues, или исчезнувшие виды. Итак, Кювье удвоил число вымерших позвоночных – с (возможно) одного до двух. Но на этом он не остановился.

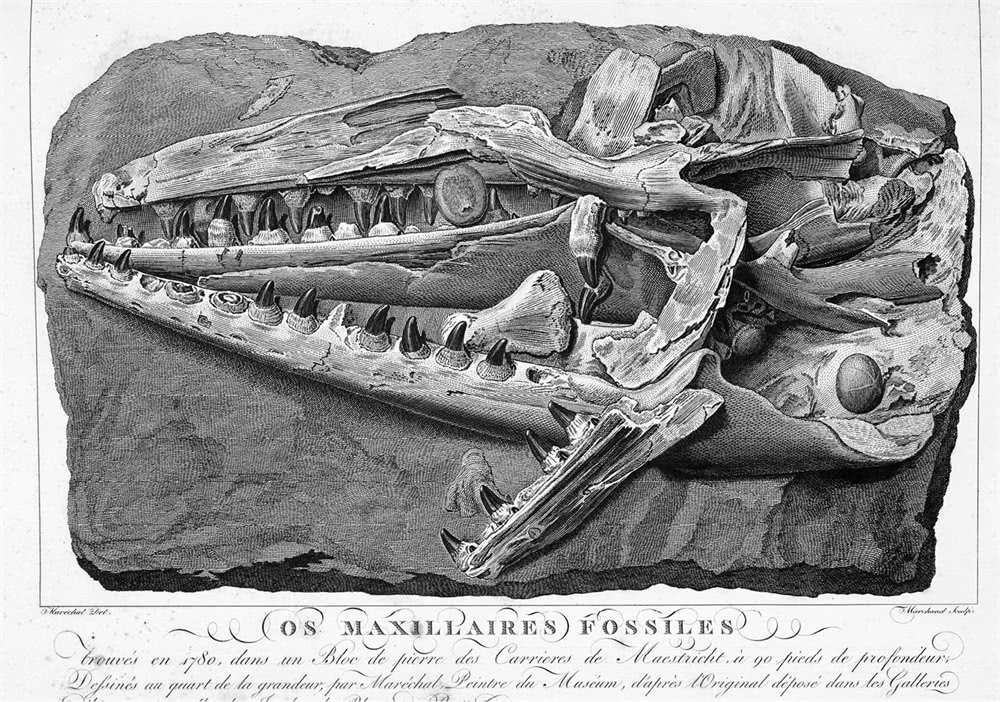

Несколькими месяцами раньше Кювье получил зарисовки скелета, обнаруженного на берегу реки Лухан к западу от Буэнос-Айреса. Этот скелет, имевший более трех с половиной метров в длину и почти два метра в высоту, был отправлен в Мадрид, где его старательно собрали заново. По зарисовкам Кювье сделал вывод (вновь правильный), что скелет принадлежал какому-то ленивцу невероятных размеров. Кювье назвал его мегатерием, что означало “огромный зверь”. Хотя Кювье никогда не бывал в Аргентине (более того, не ездил никуда дальше Германии), он был убежден, что встретить мегатерия, бродящего по берегам южноамериканских рек, уже невозможно. Этот вид также исчез. То же касалось и так называемого маастрихтского животного, остатки которого – громадную заостренную челюсть со множеством зубов, похожих на акульи, – нашли в одной из голландских каменоломен (эти ископаемые остатки были захвачены французскими войсками, оккупировавшими Нидерланды в 1795 году).

Кювье заявил, что если есть четыре вымерших вида, то должны быть и другие. Подобное предположение было смелым – учитывая имеющиеся доказательства. На основании изучения нескольких разрозненных костей Кювье предложил качественно новый способ смотреть на жизнь: биологические виды вымирали, и то были не единичные случаи, а широко распространенное явление.

“Все эти факты, согласующиеся друг с другом и не опровергаемые никакими иными сообщениями, как мне кажется, доказывают существование мира, предшествовавшего нашему”, – говорил Кювье. “Но что представляла собой эта первобытная земля? И какая катастрофа смогла ее уничтожить?”

За прошедшие со времен Кювье два с лишним века Национальный музей естественной истории превратился в огромное учреждение с филиалами по всей Франции. Однако его главное здание до сих пор располагается в районе старых королевских садов в V округе Парижа. Кювье не просто работал в музее; основную часть своей взрослой жизни он прожил в большом, украшенном лепниной доме, стоящем на землях, принадлежащих музею. Впоследствии из дома сделали офисное здание. Теперь рядом с ним ресторан, а неподалеку зверинец, где на траве под солнцем в тот день, когда я туда приехала, грелись валлаби. А по другую сторону садов как раз и находится большой павильон с палеонтологической коллекцией музея.

Куратор музея Паскаль Тасси – специалист по хоботным, отряду животных, включающему слонов и их исчезнувших родственников, в частности мамонтов, мастодонтов и гомфотериевых. Я отправилась к нему, потому что он обещал показать мне те самые кости, которые держал в руках Кювье. Я нашла Тасси в его тускло освещенном кабинете, расположенном в подвале палеонтологического павильона. Он сидел в окружении древних черепов, словно в морге. Стены кабинета были украшены обложками старых комиксов про Тинтина. Тасси сказал мне, что решил стать палеонтологом в семь лет, когда прочитал о приключениях Тинтина на раскопках.

Мы немного потолковали о хоботных. “Это потрясающая группа животных”, – сказал он. “К примеру, хобот – поистине необыкновенная анатомическая трансформация лицевой области – возникал независимо пять раз. Два раза – и то удивительно. Но это произошло пять раз независимо! Мы вынуждены это признать, изучая окаменелые остатки”. По словам Тасси, пока выявлено около ста семидесяти видов хоботных, а прослежено назад примерно пятьдесят пять миллионов лет. “И я уверен – это далеко не все”.

Мы отправились наверх, в пристройку, располагающуюся позади палеонтологического павильона и похожую на вагончик. Тасси открыл небольшую комнату, полную металлических ящиков. Сразу за дверью, частично обернутое в целлофан, стояло что-то вроде волосатой подставки для зонтов. Это, как объяснил Тасси, была нога шерстистого мамонта, найденная иссохшей и замороженной на одном из островов на севере Сибири. Присмотревшись, я увидела, что кожа на ноге была сшита кусками, как на мокасинах. Темно-коричневая шерсть казалась сохранившейся почти идеально, хотя прошло больше десяти тысяч лет.

Тасси открыл один из металлических ящиков и выложил содержимое на деревянный стол. Это были зубы, которые люди Лонгёя тащили вдоль реки Огайо. Они были огромными, бугристыми и почерневшими.

“Это Мона Лиза палеонтологии”, – сказал Тасси, указывая на самый большой зуб. “Начало всего. Невероятно, но Кювье собственноручно зарисовал именно этот зуб. Так что он изучил его очень тщательно”. Тасси обратил мое внимание на каталожные номера, написанные на зубах в XVIII веке и с тех пор потускневшие до такой степени, что их стало практически невозможно разглядеть.

Я взяла самый большой зуб в руки. Он действительно производил впечатление. Двадцать сантиметров в длину и десять в ширину – размером примерно с кирпич и почти такой же тяжелый. Бугорки его были заострены, а эмаль почти не тронута временем. Корни, толстые, как канаты, образовывали плотную массу цвета красного дерева.

На самом деле с точки зрения эволюции в молярах мастодонта нет ничего необычного. Зубы мастодонта, как и большинства других млекопитающих, состоят из дентина, окруженного слоем более твердой, но более хрупкой эмали. Примерно 30 миллионов лет назад ветвь хоботных, которая приведет к мастодонтам, отделилась от ветви, которая приведет к мамонтам и слонам. У последних со временем развились более замысловатые по структуре зубы, состоящие из пластинок, покрытых эмалью и соединенных вместе в форму, напоминающую буханку хлеба. Такая структура намного жестче, что позволяло мамонтам – и до сих пор позволяет слонам – потреблять необычайно грубую пищу. Что же касается мастодонтов, то они сохранили свои относительно примитивные моляры (как и люди) и продолжали пережевывать то же, что раньше. Как подчеркнул Тасси, Кювье недоставало именно понимания эволюции, что в какой-то степени делает его достижения еще более впечатляющими.

Гравюра с изображением зубов мастодонта была опубликована вместе с описанием Кювье в 1812 году

“Конечно, и он ошибался, – сказал Тасси. – Но технически его работы – большинство из них – просто великолепны. Он был воистину превосходным анатомом”.

Мы еще немного порассматривали зубы, а затем Тасси проводил меня наверх, в палеонтологический зал. Сразу у входа на пьедестале стояла гигантская бедренная кость, отправленная Лонгёем в Париж. Диаметром она была подобна стойке ограждения. Мимо нас, возбужденно крича, прошли французские школьники. Тасси держал огромную связку ключей, которыми открывал различные ящики под стеклянными витринами. Он показал мне зуб мамонта, тоже исследованный Кювье, и остатки других вымерших видов, определить которые Кювье удалось первым в мире. Затем Тасси повел меня посмотреть на маастрихтское животное – одни из самых известных в мире ископаемых остатков. (Французы удерживают их у себя уже более двухсот лет – несмотря на многократные просьбы Нидерландов вернуть их обратно.) В XVIII веке кто-то полагал, что ископаемые остатки из Маастрихта принадлежали странному крокодилу, а кто-то – киту с искривленными зубами. В итоге Кювье, и опять правильно, определил это животное как морскую рептилию. (Впоследствии это существо назвали мозазавром.)

Ближе к обеду я проводила Тасси в его кабинет, а сама прогулялась по садам к ресторану рядом со старым домом Кювье. Мне показалось правильным заказать “Выбор Кювье” – первое блюдо на ваш вкус плюс десерт. За десертом – очень вкусным пирогом с кремовой начинкой – я почувствовала себя неприлично объевшейся. Мне вспомнилось, что я читала об анатомии самого анатома. В революцию Кювье был худым19. Но в последующие годы, живя на территории музея, он постепенно полнел и к концу жизни стал невероятно толстым.

Благодаря своей лекции о “видах слонов, как живущих, так и ископаемых” Кювье сумел констатировать вымирание как факт. Однако его самое экстравагантное предположение – что когда-то существовал целый мир, населенный вымершими видами, – так и оставалось всего только предположением. Если такой мир действительно существовал, то должны обнаруживаться следы и других исчезнувших животных. Кювье задался целью найти их.

Так сложилось, что Париж 1790-х годов оказался неплохим местом для занятий палеонтологией. Холмы к северу от города были испещрены карьерами, в которых интенсивно добывали гипс, главный ингредиент парижской штукатурки. (Столица развивалась настолько бессистемно над таким большим количеством карьеров, что во времена Кювье обрушения представляли серьезную опасность.) Довольно часто шахтеры наталкивались на странные кости, которые высоко ценились коллекционерами, хотя последние и не имели представления, что, собственно, собирают. Благодаря помощи одного такого энтузиаста Кювье вскоре собрал фрагменты скелета еще одного вымершего животного, которое он назвал l’animal moyen de Montmartre – “животное среднего размера с Монмартра”.

Все это время Кювье настойчиво пытался получить образцы от других европейских натуралистов. Однако французы уже имели репутацию захватчиков ценных артефактов, и коллекционеры редко делились с ними подлинными окаменелостями. Зато к ученому начали поступать подробные рисунки из разных городов, в частности из Гамбурга, Штутгарта, Лейдена и Болоньи. “Должен сказать, что я получил самую горячую поддержку ‹…› со стороны французов и иностранцев, которые любят и развивают науку”, – с признательностью писал Кювье18.

К 1800 году, то есть через четыре года после лекции о слонах, у Кювье уже образовался целый зоопарк ископаемых, включающий двадцать три вида, которые исследователь считал вымершими. К этим видам относились: карликовый бегемот, остатки которого Кювье обнаружил в запаснике парижского музея, лось с невероятно большими рогами, чьи кости были найдены в Ирландии, и огромный медведь – в наши дни известный как пещерный – из Германии. К тому моменту “животное с Монмартра” уже разделилось на шесть отдельных видов. (Даже сегодня об этих видах известно очень мало, кроме того, что они были копытными и жили около 30 миллионов лет назад.) “Если за столь короткое время было обнаружено так много исчезнувших видов, то сколько еще может скрываться в глубинах Земли?” – задавался вопросом ученый18.

Кювье обладал талантом шоумена и задолго до того, как музей нанял специалистов по связи с общественностью, знал, как привлечь внимание. (“В наши дни он мог бы стать телезвездой”, – так выразился Тасси.) Как-то в одном из парижских гипсовых карьеров нашли ископаемые остатки существа размером с кролика, с узким телом и квадратной головой. Проанализировав форму его зубов, Кювье заключил, что остатки принадлежали сумчатому животному. Заявление было смелым, поскольку сумчатые не водились в Старом Свете.

Для пущего эффекта Кювье заявил, что готов провести публичную идентификацию остатков. У сумчатых имеется характерная пара выступающих из таза костей, ныне известных как сумчатые кости. И хотя этих костей не было видно у окаменелости в том ее виде, как она попала к Кювье, он предсказал, что обнаружит их, если очистит окаменелость получше. Научная элита Парижа по приглашению ученого собралась посмотреть, как тот орудует над окаменелостью тонкой иглой. И вуаля – кости обнаружились! (Слепок ископаемого сумчатого выставлен в палеонтологическом зале парижского музея, однако оригинал считается слишком ценным и укрыт в специальном хранилище.)

Подобное палеонтологическое шоу Кювье устроил и во время своей поездки в Нидерланды. В музее Харлема он изучал образец, состоявший из большого черепа серповидной формы, прикрепленного к участку позвоночника. Эти ископаемые остатки длиной в метр были найдены почти за сто лет до того. Несмотря на странную форму черепа, почему-то считалось, что принадлежал он человеку (получившему даже научное название Homo diluvii testis, то есть “человек, видевший Всемирный потоп”). Чтобы опровергнуть это, Кювье прежде всего раздобыл скелет обычной саламандры. Затем, с одобрения директора харлемского музея, начал аккуратно откалывать кусочки камня вокруг позвоночника “потопного человека”. Когда он очистил передние конечности ископаемого животного, все увидели, что они, как и предсказывал Кювье, такой же формы, как у саламандры17. Это существо оказалось не допотопным человеком, а кое-чем еще более таинственным: гигантской амфибией.

Чем больше вымерших видов открывал Кювье, тем сильнее менялись они по своей природе. Пещерные медведи, гигантские ленивцы, даже исполинские саламандры – все они имели какое-то отношение к еще живущим видам. Однако кому принадлежали диковинные остатки, найденные в известняковых отложениях Баварии? Кювье получил гравюру с изображением этих остатков от одного из своих многочисленных корреспондентов. На ней можно было увидеть переплетение костей, напоминавших невероятно длинные передние лапы, тощие пальцы и узкий клюв. Первый натуралист, изучавший эти кости, предположил, что они принадлежали морскому животному, которое использовало свои удлиненные конечности, чтобы грести. Кювье же на основании выгравированного изображения пришел к шокирующему выводу: это животное было летающей рептилией. Он назвал его ptero-dactyle, птеродактилем, что означало “крыло-палое”.

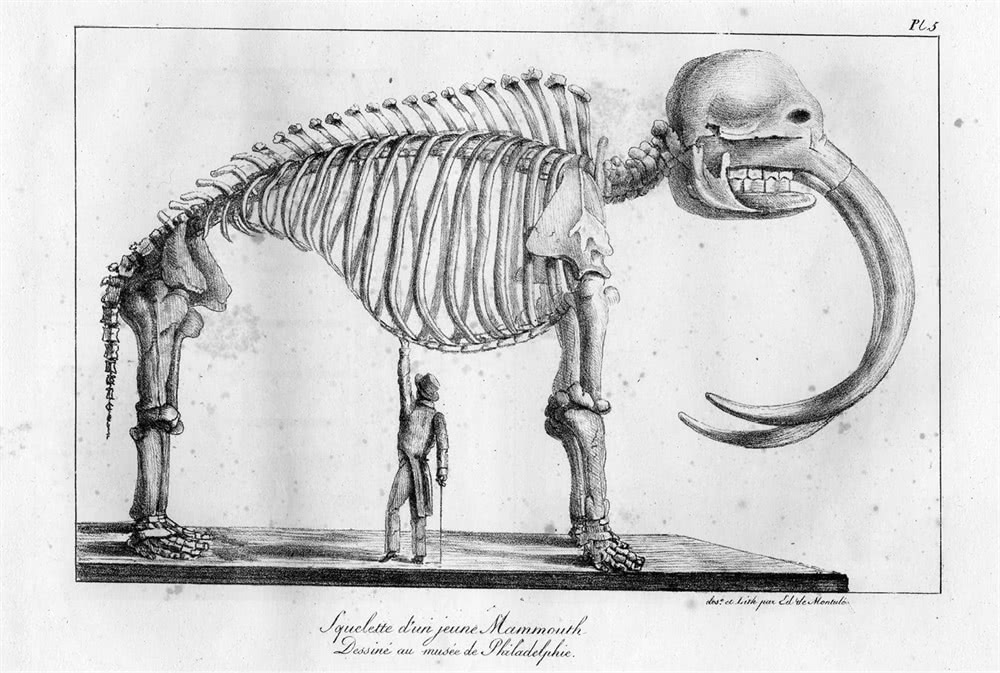

Сделанное Кювье открытие вымирания – “мира, существовавшего до нашего” – стало сенсацией, весть о которой быстро пересекла Атлантику. Когда в Ньюбурге, штат Нью-Йорк, фермеры выкопали почти целый гигантский скелет, находка была тут же признана чрезвычайно важной. Томас Джефферсон, занимавший в то время пост вице-президента, сделал несколько попыток прибрать к рукам эти кости, но безуспешно. Однако это удалось его еще более настойчивому другу, художнику Чарльзу Уилсону Пилу, который незадолго до того основал в Филадельфии первый в стране музей естественной истории.

Пил, пожалуй, еще более искусный шоумен, чем Кювье, провел многие месяцы, пригоняя друг к другу кости из Ньюбурга. Недостающие части он мастерил из дерева и папье-маше. Скелет был представлен публике в сочельник 1801 года. Чтобы распространить весть о выставке, Пил приказал своему черному слуге Мозесу Уильямсу надеть индейский головной убор и ездить по улицам Филадельфии на белом коне20. Реконструкция получилась несколько преувеличенной – скелет возвышался на три и одну треть метра в высоту на уровне плеч и имел более пяти метров от бивней до хвоста. За просмотр каждый зритель должен был заплатить пятьдесят центов – довольно значительную сумму для того времени. У существа – американского мастодонта – все еще не было общепринятого названия, и его называли то incognitum, то животным из Огайо, то и вовсе почему-то мамонтом. Экспозиция стала первой сенсационной выставкой в мире и запустила волну “мамонтовой лихорадки”. В городе Чешир, штат Массачусетс, стали производить “мамонтовый” сыр массой 558 килограммов; филадельфийский булочник стал выпекать “мамонтовый” хлеб; газеты писали о “мамонтовом” пастернаке, “мамонтовом” персиковом дереве и даже о “мамонтовом” едоке, “заглотившем сорок два яйца за десять минут”21.

Пилу также удалось собрать по кусочкам второго мастодонта – из других костей, найденных в Ньюбурге и близлежащих городах в долине Гудзона. После праздничного ужина, организованного под обширной грудной клеткой животного, Пил отправил второй скелет в Европу в сопровождении двух своих сыновей. Несколько месяцев экспонат выставлялся в Лондоне, и за это время молодые Пилы решили, что бивни животного должны быть направлены вниз, как у моржа. Они планировали перевезти скелет в Париж и продать Кювье. Но пока братья были в Лондоне, между Британией и Францией разразилась война, сделавшая путешествия из одной страны в другую невозможными.

Кювье наконец дал мастодонту его название в статье, опубликованной в Париже в 1806 году. Это своеобразное имя происходит от греческих слов, означающих “грудь” и “зуб”: очевидно, бугорчатые выпуклости на молярах животного напоминали ученому соски. (К тому времени животное уже имело научное название благодаря одному немецкому натуралисту; к сожалению, это название – Mammut americanum – увековечило путаницу между мастодонтами и мамонтами.)

Несмотря на продолжающуюся англо-французскую войну Кювье удалось получить детальные зарисовки скелета, привезенного сыновьями Пила в Лондон, что позволило ему лучше понять анатомию животного. Он понял, что мастодонт отстоит намного дальше от современных слонов, чем мамонт, и приписал его к новому роду (позже мастодонты удостоились не только отдельного рода, но и семейства). Помимо американского ученый выделил еще четыре вида мастодонтов, “одинаково чуждых сегодня для нашей земли”.

Пил не знал о новом названии животного, данном Кювье, до 1809 года, но, узнав, сразу за него ухватился. Он написал Джефферсону письмо с предложением “окрестить” скелет мастодонта в филадельфийском музее21. Джефферсон равнодушно отнесся к имени, которое придумал Кювье: он фыркнул, что оно “ничуть не лучше любого другого”, и не соизволил откликнуться на идею “крещения”21.

В 1812 году Кювье опубликовал четырехтомный сборник своих работ по ископаемым животным – Recherches sur les ossemens fossiles de quadrupèdes (“Исследование ископаемых костей четвероногих”). До того как он начал исследования, было известно лишь об одном вымершем позвоночном (или считалось, что их вообще нет, – в зависимости от того, кто производил подсчет). Благодаря главным образом его собственным усилиям их стало сорок девять.

По мере пополнения этого списка росла и известность Кювье. Мало кто из натуралистов осмеливался публично заявлять о своих открытиях без его проверки и одобрения. “Разве Кювье не величайший поэт нашего века?” – вопрошал Оноре де Бальзак22. “Наш бессмертный естествоиспытатель воссоздал миры при помощи выбеленных временем костей; подобно Кадму, он отстроил города при помощи зубов”. Сам Наполеон воздал почести Кювье, а когда наполеоновские войны наконец завершились, ученый был приглашен в Британию и представлен ко двору.

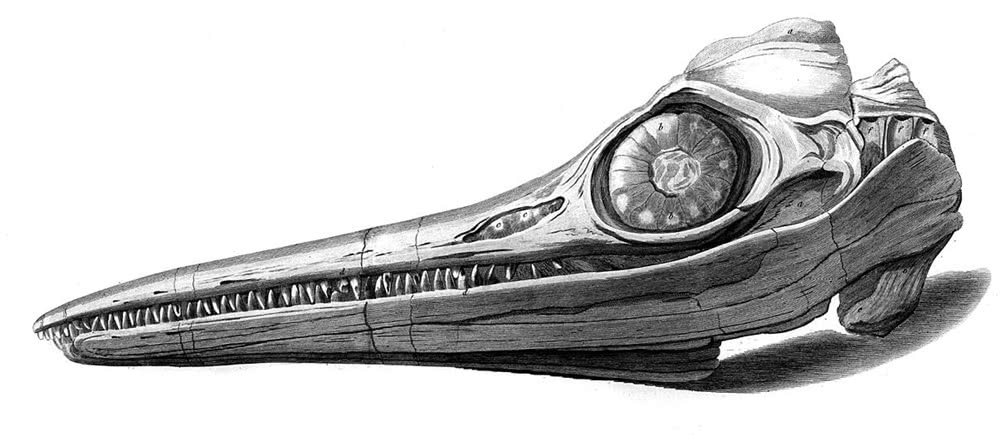

Англичане горячо приняли идеи Кювье. В первые годы XIX столетия коллекционирование окаменелостей стало настолько популярным у представителей высшего класса, что появилась даже новая профессия – специалист по окаменелостям (fossilist), то есть человек, зарабатывающий на жизнь поиском ископаемых образцов для богатых клиентов. В тот же год, когда Кювье опубликовал Recherches, один такой специалист – молодая девушка по имени Мэри Эннинг – обнаружила особенно диковинный образец. Череп существа, обнаруженный в известняковых скалах Дорсета, был больше метра длиной, а его челюсти напоминали плоскогубцы-утконосы. Невероятно большие глазницы были покрыты костяными пластинами.

Первые обнаруженные ископаемые остатки ихтиозавра выставлялись в Египетском зале в Лондоне

В конце концов ископаемое оказалось в лондонском Египетском зале – частном музее, напоминавшем музей Пила. Вначале оно выставлялось в качестве рыбы, затем как родственник утконоса, пока не было признано, что это новый вид рептилий – ихтиозавр, или “рыба-ящер”. Через несколько лет другие собранные Эннинг образцы частично воссоздали еще более невероятное существо, названное плезиозавром, или “почти-ящером”. Первый оксфордский профессор геологии, преподобный Уильям Баклэнд, описывал плезиозавра как существо с “головой ящера”, прикрепленной к шее, “напоминающей тело змея”, с “ребрами хамелеона и плавниками кита”. Узнав о находке, Кювье счел описание плезиозавра столь невероятным, что даже задался вопросом, не были ли образцы подделкой. Когда Эннинг нашла еще один, почти целый скелет плезиозавра, Кювье быстро проведал об этом и тут уж вынужден был признать, что ошибался. “Вряд ли можно ожидать, что удастся найти нечто еще более монструозное”, – написал он одному из своих британских коллег23. Во время визита в Англию Кювье посетил и Оксфорд, где Баклэнд показал ему еще одну потрясающую окаменелость: огромную челюсть с одним изогнутым зубом, торчавшим вверх подобно кривой турецкой сабле. Кювье также отнес это животное к какому-то типу ящеров. Через несколько десятилетий ученые определят, что челюсть принадлежала динозавру.

В те времена изучение стратиграфии находилось еще в зачаточном состоянии, однако уже было понятно, что различные слои горных пород формировались в различные периоды времени. Плезиозавр, ихтиозавр и еще не получивший имени динозавр были найдены в известняковых отложениях, которые относятся к эпохе, называвшейся в то время вторичной эрой, а сейчас известной как мезозойская. В отложениях того же времени были найдены ptero-dactyle и маастрихтское животное. Эта идея привела Кювье к очередной удивительной догадке об истории жизни – у нее есть направленность. Исчезнувшие виды, остатки которых можно обнаружить близ поверхности Земли, к примеру мастодонты и пещерные медведи, подобны существам, живущим и ныне. Но стоит копнуть поглубже – как появляются существа вроде животного с Монмартра, у которых нет явных современных аналогов. А если копать еще глубже – млекопитающие вообще исчезают из палеонтологической летописи. В конце концов можно добраться не только до мира, который предшествовал нашему, но и до еще более раннего, где царствовали гигантские рептилии.

Маастрихтское животное до сих пор выставляется в Париже

Идеи Кювье относительно истории жизни – что она была долгой, изменчивой и полной фантастических существ, которых больше не существует, – казалось, естественным образом делают из него сторонника концепции эволюции. Однако ученый не принимал концепцию эволюции, или transformisme, как называли ее тогда в Париже, и пытался – в целом, по-видимому, успешно – унизить любого коллегу, продвигающего эту теорию. Любопытно, что те же самые качества, благодаря которым он сумел открыть вымирание, заставили его считать эволюцию чем-то абсурдным, настолько же невероятным, как левитация.

Кювье любил повторять, что всецело верит в анатомию; именно она помогла ему отличить кости мамонта от слоновьих и распознать исполинскую саламандру в остатках, принимаемых другими за человеческие. В основе его понимания анатомии лежал принцип, названный им “корреляция частей”. Под корреляцией он подразумевал, что все части животного подходят друг к другу и сконструированы оптимально для его конкретного образа жизни: к примеру, пищеварительная система хищника будет идеально подходить для переваривания сырого мяса. При этом его челюсти будут

устроены так, чтобы пожирать добычу; когти – чтобы хватать ее и рвать; зубы – чтобы взрезывать и разделывать плоть; вся система двигательных органов – чтобы преследовать и ловить; а органы чувств – чтобы чуять добычу издалека18.

Напротив, животное с копытами обязательно должно быть травоядным, поскольку у него нет “приспособлений для поимки добычи”. У него будут “зубы с плоской поверхностью, чтобы перетирать семена и траву”, и челюсти, осуществляющие движение зубами в поперечном направлении. Изменение любой части тела привело бы к нарушению функциональной целостности всего организма. Животное, родившееся, к примеру, с зубами или органами чувств, которые как-то отличаются от родительских, не сумело бы выжить, не говоря уже о том, чтобы дать начало совершенно новому типу существ.

Во времена Кювье самым видным сторонником идеи transformisme был его старший коллега по Национальному музею естественной истории Жан-Батист Ламарк. Согласно Ламарку, существовала некая сила – “сила жизни”, – которая заставляла организмы постоянно усложняться. Вместе с тем животным и растениям часто приходилось подстраиваться под изменения окружающей среды. И они подстраивались, приспосабливая свое поведение, а новые особенности, в свою очередь, приводили к физическим изменениям, которые затем передавались потомству. Птицы, выискивавшие добычу в озерах, расправляли в стороны пальцы, когда отталкивали воду, и так со временем у них сформировались перепончатые лапы, – эти птицы стали утками. Кроты, поселившись под землей, перестали использовать зрение – и через много поколений их глаза стали маленькими и слабыми.

Ламарк жестко критиковал теорию Кювье о вымирании; он не мог представить себе процесс, который был бы способен стереть с лица земли какой-либо организм (интересно, что единственным исключением он считал человечество, которое, допускал Ламарк, как раз в состоянии истребить некоторые виды крупных и медленно размножающихся животных). То, что Кювье считал espèces perdues (исчезнувшими видами), Ламарк полагал просто видами, полностью изменившимися до неузнаваемости.

Предположение, будто животные могут изменять свое телосложение, когда им это удобно, Кювье считал абсурдным. Он высмеивал идею, будто “утки благодаря нырянию становились щуками; щуки, случайно натолкнувшиеся на сушу, превращались в уток; куры, которые искали пищу у кромки воды и старались не намочить голени, настолько преуспели в удлинении своих ног, что превратились в цапель или аистов”24. Он обнаружил то, что однозначно, по крайней мере с его точки зрения, свидетельствовало против трансформизма, в коллекции мумий.

Когда Наполеон вторгся в Египет, французы, по своему обыкновению, захватили все, что их заинтересовало. Среди отправленных в Париж ящиков с награбленным был и ящик с забальзамированной кошкой18. Кювье исследовал мумию в поисках признаков трансформации. Но не нашел их. С анатомической точки зрения древнеегипетская кошка была неотличима от парижской уличной. Это служило доказательством постоянства видов. Ламарк возражал, что несколько тысяч лет, прошедших с момента бальзамирования египетской кошки, представляли собой “бесконечно малый срок” по сравнению с безграничностью времени17.

“Я знаю, что некоторые натуралисты сильно полагаются на сотни тысячелетий, которые нагромождают одним росчерком пера”, – презрительно отвечал Кювье18. В конце концов Кювье доведется писать надгробную речь на смерть Ламарка – и она будет скорее высмеивающая, чем восхваляющая. Ламарк, согласно Кювье, был фантазером. Его теории, словно “заколдованные дворцы из наших старых романов”25, выстраивались на “выдуманных основаниях”, и если и могли “поразить воображение поэта”, то “ни на секунду не выдерживали критики человека, который скрупулезно исследовал руку, внутренний орган или даже птичье перо”.

Развенчав transformisme, Кювье остался с зияющим пробелом в теории. Он не представлял, каким образом могли возникать новые организмы, и у него не было объяснения, как могло получиться, что в различные периоды времени мир населяли различные группы животных. Однако его это, кажется, не беспокоило. Все-таки он интересовался не происхождением видов, а их исчезновением.

В самый первый раз публично выступая на тему вымирания, Кювье дал понять, что знает, какая движущая сила стоит за этим, и понимает чуть ли не точный механизм явления. В своей лекции о “видах слонов, как живущих, так и ископаемых” он предположил, что мастодонт, мамонт и Megatherium были сметены с лица земли “какой-то катастрофой”. Кювье не решался строить догадки о точной природе этого бедствия. “Нам не следует погружаться в бескрайнюю область домыслов, которую вскрывают подобные вопросы”, – говорил он. Однако он, судя по всему, верил тогда, что достаточно было одного-единственного бедствия.

Позднее, по мере того как рос его список вымерших видов, точка зрения Кювье изменилась. Он пришел к выводу, что катаклизмов было много. “Жизнь на Земле часто нарушалась ужасными событиями”, – писал он. “Жертвами этих катастроф становились бесчисленные живые организмы”18.

Убеждение Кювье в том, что катаклизмы стирали с лица земли целые виды, как и его точка зрения на transformisme, согласовывалось с его знанием анатомии и даже, можно сказать, проистекало из него. Поскольку животные были функциональными единицами, идеально приспособленными к своим условиям жизни, при обычном ходе вещей не было никакой причины, по которой они должны были бы вымирать. Даже самых разрушительных событий, происходящих в современном мире, – скажем, извержений вулканов или лесных пожаров – совершенно недостаточно для объяснения вымирания. Сталкиваясь с переменами, вызванными подобными событиями, организмы просто перекочевывали куда-нибудь и выживали18. Следовательно, изменения, которые приводили к вымираниям, должны были иметь гораздо большую мощность – настолько, чтобы у животных не оставалось шансов справиться с ними. Тот факт, что ни сам Кювье, ни какой-либо другой натуралист никогда не наблюдали подобных экстремальных событий, был еще одним свидетельством изменчивости природы: в прошлом она вела себя иначе – намного активнее и свирепее, чем в настоящее время.

“Нарушена последовательность действий”, – писал Кювье. “Природа изменила свой курс, и ни одной действующей силы из тех, что она использует сейчас, не было бы достаточно для той работы, которую она совершала в прошлом”. Кювье провел несколько лет, изучая пласты горных пород вокруг Парижа – вместе со своим другом он создал первую стратиграфическую карту Парижского бассейна, – и там тоже увидел признаки катастрофических изменений. Анализ пород показал, что этот регион в определенные временны́е эпохи находился под водой. Переходы от одной среды к другой – от морской к наземной или от морской к пресноводной – были, по мнению Кювье, “отнюдь не медленными”, наоборот, они вызывались внезапными “переворотами на поверхности земного шара”. Последний такой переворот наверняка произошел сравнительно недавно, поскольку его следы все еще были повсюду ясно различимы. Это событие, решил Кювье, имело место незадолго до начала письменной истории; он заметил, что многие древние мифы и тексты, включая Ветхий Завет, упоминают некую катастрофу – обычно потоп, – которая предшествовала нынешнему порядку вещей.

Идеи Кювье о том, что земной шар периодически сотрясали катаклизмы, оказались почти столь же значимыми, как и его исходные открытия. Основной его труд на данную тему, впервые опубликованный на французском языке в 1812 году, тут же был переведен на английский и доставлен в Америку. Также вышли издания на немецком, шведском, итальянском, русском и чешском языках. Однако в переводе многое было потеряно или, во всяком случае, переврано. Текст Кювье был подчеркнуто нерелигиозным. Кювье цитировал Библию как один из множества древних (и не вполне надежных) источников, наряду с индуистскими Ведами и “Шу цзин”. Подобный экуменизм был неприемлем для англиканского духовенства, составлявшего значительную долю преподавателей в университетах вроде Оксфорда, поэтому, когда труд Кювье переводился на английский язык, Баклэнд и другие ученые интерпретировали его так, словно он предоставляет доказательства Всемирного потопа.

К настоящему времени эмпирические основания теории Кювье в значительной степени опровергнуты. Физические доказательства, которые убедили его в том, что непосредственно перед началом письменной истории произошла некая катастрофа (и которые трактовались англичанами как доказательства Всемирного потопа), оказались в действительности следами последней ледниковой эпохи. Стратиграфия Парижского бассейна отражает не внезапные “разливы” воды, а постепенные изменения уровня моря и влияние движения тектонических плит. В этих вопросах, как мы теперь знаем, Кювье ошибался.

Зато некоторые из наиболее дико звучащих заявлений Кювье оказались на удивление точными. Жизнь на Земле действительно нарушалась “ужасными событиями”, и “бесчисленные живые организмы” становились их жертвами. Такие события нельзя объяснить существующими ныне “действующими силами”. Время от времени природа “меняет свой курс”, и в такие моменты словно бы нарушается “последовательность действий”.

Что же касается американского мастодонта, то Кювье оказался прав почти необъяснимым образом. Он заключил, что животное исчезло 5 или 6 тысяч лет назад, в ходе того же “переворота”, который уничтожил мамонта и Megatherium. На самом же деле американский мастодонт вымер около 13 тысяч лет назад. Его гибель была частью волны исчезновений, которая получила название “вымирание мегафауны”. Эта волна совпала с распространением современного человека, и считается, более того, что она стала результатом этого распространения. В этом смысле той катастрофой, которая, как верил Кювье, произошла непосредственно перед началом письменной истории, оказались мы сами.

Назад: Глава 1 Шестое вымирание Atelopus zeteki

Дальше: Глава 3 Настоящий пингвин Pinguinus impennis