Книга: Дом правительства. Сага о русской революции

Назад: 31. Священная война

Дальше: Приложение Частичный список квартиросъемщиков в алфавитном порядке с избранными должностями и занятиями

Эпилог. Дом на набережной

Юрий Трифонов сдержал обещание, которое дал друзьям из Дома правительства, когда ему было четырнадцать лет. Он стал писателем и посвятил свою «лиру» памяти. «Надо ли вспоминать? – спрашивает рассказчик в романе «Время и место». – Бог ты мой, так же глупо, как: надо ли жить? Ведь вспоминать и жить – это цельно, слитно, не уничтожаемо одно без другого и составляет вместе некий глагол, которому названия нет».

Проза Трифонова – поиск этого глагола. Жизнь в памяти равна бессмертию. У каждого дома есть история, но у немногих есть историки. У Дома правительства есть Юрий Трифонов.

Вспоминать можно по-разному. «Пирамида» Леонида Леонова задумана как зеркальное отражение большевистского апокалипсиса. Небесный воин оказывается Зверем, но картина Армагеддона не меняется; память есть перевернутое пророчество. Юрий Трифонов отказался от откровения ради иронии в двенадцатилетнем возрасте (в рассказе о мальчиках, пишущих рассказ). В его последнем рассказе, написанном за четыре месяца до смерти (28 марта 1981 года), герой едет в Финляндию и пытается вспомнить жизнь там в конце 1920-х, когда ему было два года, а отец, «оторванный от мировой революции», служил советским торгпредом. Он помнит отца, серое небо, мачты и рыжую лошадь. Небо и мачты не изменились, а в последний день он находит старую женщину, которая помнит отца и рыжую лошадь. «Вот что странно, – думает он в поезде по дороге домой. – Все умещается внутри кольца. Вначале была лошадь, потом возникла опять совершенно неожиданно. А все остальное – в середине».

Вспоминать можно разное. Леонид Леонов помнил катастрофу, о которой предупреждал Достоевский. Юрий Трифонов помнил отца, серое небо, мачты, рыжую лошадь и все «то невосполнимое, что называется жизнью». Воспоминания, которые стали прозой, состоят из двух поколений и их миров: революции и ее детей. «Мой отец, – говорит один из его рассказчиков, – всю жизнь пронес на себе печать семнадцатого года. А есть люди конца двадцатых годов, середины тридцатых, и люди начала войны, и люди конца войны, и они, как и мой отец, остаются такими до конца своих жизней». Дни творения отделены друг от друга «пробелами, разрывами и пустотами», без которых жизнь и история непредставимы. «Похоже на театр: первое явление, второе, третье, восемнадцатое. Каждый раз человек является немного другим. Но между явлениями проходят годы, десятилетия».

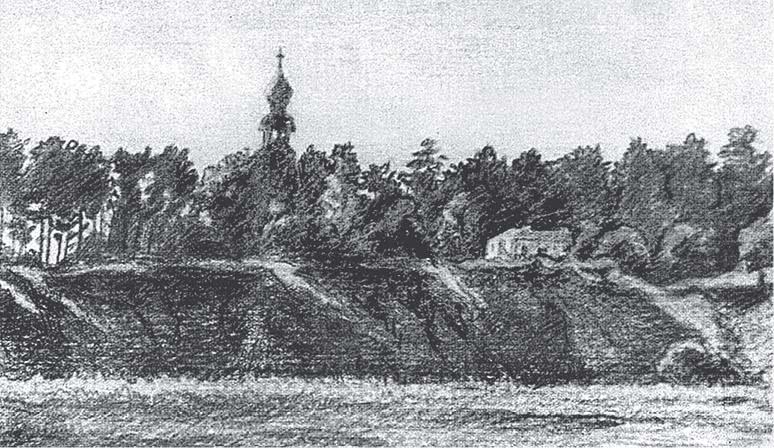

Дом на набережной. Детский рисунок Юрия Трифонова. Предоставлено Ольгой Трифоновой

Главные герои Трифонова – его современники, люди, всю жизнь пронесшие на себе печать счастливого детства. Первое явление происходит в Доме правительства, который Трифонов переименовал в «Дом на набережной», потому что река важнее правительства. «Во дворах всегда был сырой воздух, пахло рекой, и запах реки был в комнатах, особенно в большой отцовской». Люди покинули дом, но не реку. Они «летят, плывут, несутся в потоке, загребают руками, все дальше и дальше, все скорей и скорей, день за днем, год за годом, меняются берега, отступают горы, редеют и облетают леса, темнеет небо, надвигается холод, надо спешить, спешить – и нет сил оглянуться назад, на то, что остановилось и замерло, как облако на краю небосклона». Поток переживет здание; только набережная объединяет время и место.

Когда-то я жил в этом доме. Нет – тот дом давно умер, исчез, я жил в другом доме, но в этих стенах, громадных темно-серых, бетонированных, похожих на крепость. Дом возвышался над двухэтажной мелкотой, особнячками, церквушками, колоколенками, старыми фабриками, набережными с гранитным парапетом, и с обеих сторон его обтекала река. Он стоял на острове и был похож на корабль, тяжеловесный и несуразный, без мачт, без руля и без труб, громоздкий ящик, ковчег, набитый людьми, готовый к отплытию. Куда? Никто не знал, никто не догадывался об этом. Людям, которые проходили по улице мимо его стен, мерцавших сотнями маленьких крепостных окон, дом казался несокрушимым и вечным, как скала: его стены за тридцать лет не изменили своего темно-серого цвета.

Снаружи он выглядел как «целый город или даже целая страна». Со стороны дворов угадывалась сложная иерархия лестниц, квартир и жильцов. Квартиры пахли «коврами и старыми книгами» и состояли из комнат, хранивших тайны. Когда приходили гости, взрослые рассаживались вокруг обеденного стола под «громадным оранжевым абажуром» и говорили «о войне, политике, древних хеттах, врагах народа, о полярном лагере Шмидта, о Карле Радеке, который еще недавно жил в этом же подъезде… о писателе Фейхтвангере, о том, что пала Малага и что атакой руководил германский морской штаб с крейсера «Адмирал Шпеер». В конце декабря стол сдвигался к пианино, чтобы освободить место для новогодней елки и полуночного волшебства. В остальное время самым таинственным местом был «отцовский кабинет», где хранилась коллекция оружия и «очень красивые энциклопедии в коже, с золотыми корешками и множеством картинок внутри».

Главным сокровищем детства были другие дети, а главным героем детских воспоминаний был Лева Федотов. В «Доме на набережной» его зовут Антон Овчинников.

Мы навещали Антона в его темноватой квартире на первом этаже, где не бывало солнца, где на стенах рядом с портретами композиторов висели его акварели, желтоватые с голубым, где молодой, выбритый наголо человек с ромбами в петлицах смотрел на нас с фотографии в толстой деревянной раме, стоявшей на пианино, – отец Антона погиб в Средней Азии, убитый басмачами, – где всегда было включено радио, где в потайном ящике письменного стола лежали стопкой толстые тетради за пятьдесят пять копеек, исписанные бисерным почерком, где в ванной шуршали по газетам тараканы – в том подъезде во всех квартирах были тараканы, – где мы ели на кухне холодную картошку, посыпали ее солью, заедали замечательным черным хлебом, нарезанным большими ломтями, где мы хохотали, фантазировали, вспоминали, мечтали и радовались чему-то, как дураки…

«Сосновая роща». Детский рисунок Юрия Трифонова. Предоставлено Ольгой Трифоновой

Самой солнечной частью «того солнечного, многоликого, пестрого, что называлось – детство», было лето на даче. «Давно это было. Еще в те времена, когда Москву-реку переходили вброд, когда в Серебряный Бор с Театральной площади ездили на длинном красном автобусе «Лейланд», когда носили чесучовые толстовки, брюки из белого полотна и парусиновые туфли, которые по вечерам натирали зубным порошком, чтобы утром они делались белоснежными, и при каждом шаге над ними взвивалось облачко белой пыли…» Дача стояла на реке, которая с обеих сторон обтекала Дом на набережной, на некотором расстоянии от автобусной остановки.

Дорога от автобусной станции шла среди сосен, мимо почерневших от дождей, годами не крашенных заборов, мимо дач, скрытых за кустами сирени, шиповника, бузины, поблескивающих сквозь зелень мелкозастекленными верандочками. Надо было идти по этой дороге долго, гудрон кончался, дальше шел пыльный большак, справа на взгорке была сосновая роща с просторной проплешиной – в двадцатых годах упал самолет, и роща горела, – а слева продолжали тянуть заборы. За одним из заборов, никак не замаскированный молодыми березками, торчал бревенчатый дом в два этажа с подвалом, вовсе не похожий на дачный, скорее на дом фактории где-нибудь в лесах Канады или на гасиенду в аргентинской саванне.

Внутренность дачи не представляла особого интереса. Следующей вехой был луг между домом и рекой.

Отец любил делать бумажных змеев. В субботу он приезжал на дачу, мы сидели до позднего вечера, строгали планки, резали бумагу, клеили, рисовали на бумаге страшные рожи. Рано утром выходили через задние ворота на луг, который тянулся до самой реки, но реки не было видно, а был виден только высокий противоположный берег, желтый песчаный откос, сосны, избы, колокольня Троицко-Лыковской церкви, торчащая из сосен на самом высоком месте берега. Я бежал по мокрому лугу, разматывая бечевку, страшась того, что отец сделал что-нибудь не совсем так и змей не поднимется, и змей действительно поднимался не сразу, некоторое время он волочился по траве, неудачно пытался взлететь и опускался, трепыхался, как курица, и вдруг медленно и чудесно всплывал за моей спиной, и я бежал изо всех сил дальше.

Конечной точкой – и новым началом – была река, перетекающая из повести в повесть. Начало немыслимо без родителей. Главный герой может быть рассказчиком, персонажем в третьем лице или и тем и другим одновременно.

Берег Москва-реки и Троицко-Лыковская церковь. Детский рисунок Юрия Трифонова Предоставлено Ольгой Трифоновой

Трифоновы на реке. Предоставлено Ольгой Трифоновой

Когда мама брала отпуск – это бывало в августе, они все трое часто уплывали с самого раннего утра на лодке куда-нибудь очень далеко, на весь день. Утром на реке было прохладно и тихо, только одинокие рыболовы в помятых шляпах сидели возле своих удочек и неодобрительно посматривали на лодку… День постепенно разгорался, становилось жарко, в небе появлялись легкие бледные облачка, на берегах – все больше людей, а на реке – лодок. Отец приставал к какой-нибудь песчаной косе, и все трое долго купались и загорали, разыскивали в жарком песке красивые раковины и «чертовы пальцы», и, если никого не было вокруг, отец показывал на песке разные смешные фокусы, становился на руки и даже мог на руках войти в воду.

В будние дни мальчик бегал на реку один – через сад и по каменистой дороге к шоссе.

Пробежав шагов полтораста, он сворачивает в редкий сосновый лесок, тянущийся по всему берегу. Здесь босые ноги вновь ступают осторожно, потому что в опавшей хвое попадаются шишки, кусочки стекла, притаились коварные сосновые корни, только и ожидающие того, чтобы ударить по пальцу. И вот он на берегу на обрыве, а все уже там, внизу; Алешка в красных плавках, толстый Петух и загорелый, как чертик, Чуня. Он вопит им радостно, машет руками и прыгает с разбега грандиозным прыжком вниз, на песок.

Все кончилось внезапно, с исчезновением отца. Часть сосновой рощи отгородили новые дачники. Песчаный откос исчез после строительства канала Москва – Волга. «Берег рухнул. Вместе с соснами, скамейками, дорожками, усыпанными мелким седым песком, белой пылью, шишками, окурками, хвоей, обрывками автобусных билетов, презервативами, шпильками, копейками, выпавшими из карманов тех, кто обнимался здесь когда-то теплыми вечерами. Все полетело вниз под напором воды».

Юрий Трифонов (в центре) с дачными друзьями. Предоставлено Ольгой Трифоновой

Дом на набережной тоже исчез. «Так происходит с домами: мы покидаем их, и они умирают». Он умер, потому что уехали мальчики и девочки, которые там выросли. «Кто погиб на войне, кто умер от болезни, иные пропали безвестно. А некоторые, хотя и живут, превратились в других людей. И если бы эти другие люди встретили бы каким-нибудь колдовским образом тех, исчезнувших в бумазейных рубашонках, в полотняных туфлях на резиновом ходу, они не знали бы, о чем с ними говорить». Испытания воли, которые придумывал Лева Федотов и его литературные двойники, оказались одновременно провидческими и преждевременными. «Испытания обрушились очень скоро, их не надо было придумывать. Они повалили на нас густым, тяжелым дождем, одних прибили к земле, других вымочили и выморили до костей, а некоторые задохнулись в этом потоке».

* * *

Во втором явлении действие происходит в 1950-е годы, когда героям, не задохнувшимся в потоке, по 25–30 лет. Время «дворов и подворотен», «кафе и забегаловок», «коммунальной толчеи и тесного дивана», похорон Сталина и хрущевской оттепели. Время весны, «которую еще предстояло разгадать». В саду Ляли Телепневой из «Долгого прощания» расцвела сирень. «Ее пышные формы, не в силах удержаться в рамках заборчика, переливались на улицу. Тут было неистовство сиреневой плоти». Ольга Васильевна из «Другой жизни» носила волосы «по тогдашней моде» распущенными до плеч. «Такая пышная, густая, темно-русая чаща, а лоб весь открыт, круглый, чистый, еще без единой морщины. Наверно, то был лучший год всей ее жизни, год расцвета».

Поток, смывший детство, нес их вниз по течению. Они влюблялись, женились, дрались, растили детей, учились в институтах, поступали на работу и писали первые пьесы, сценарии, повести и романы. Весна их жизни совпала с всеобщей оттепелью. «Что переломило жизнь, оставалось для Ляли загадкой, да она и не задумывалась. Ветра, что ли, переменили направление в поднебесье? Где-то за тысячи миль пронеслись ураганы? Бабушка, покойница, любила такую поговорку: «Придет время, будет и пора». И вот пришло Лялино время – а почему бы и нет?»

Юрий Трифонов (справа, в очках) с друзьями в Литературном институте Предоставлено Ольгой Трифоновой

Юрий (слева) и его сестра Татьяна (вторая справа) с друзьями. Предоставлено Ольгой Трифоновой

Трифонов (слева) с друзьями на берегу Москва-реки. Предоставлено Ольгой Трифоновой

Они летели, плыли, неслись в потоке, загребали руками. И чем скорее они плыли, тем труднее было не оглядываться. Отцы заслуживали «реабилитации», но не признания, матери возвращались скорбными призраками, тещи и свекрови приоткрывали странное, чужое прошлое, а люди, «чье время кончилось», по-прежнему руководили стройками и редакциями. Хрущевская оттепель была сокращенным переизданием сталинской революции. «Утоление жажды» Трифонова (1959–1962) содержит элементы строительного романа времен первой пятилетки и оттепельной повести о юноше, чье будущее «предстояло разгадать». Герой участвует в строительстве канала в пустыне, но тонет в мелочах бытия и все время «куда-то опаздывает». И чем больше он спешит, тем отчетливей понимает, что плывет по течению – тому самому, которое пытается направить в новое русло. «Моя слабость в том, что я уступаю, уступаю не кому-то, даже не самому себе, а потоку, который меня тащит, как щепку, крутит, мотает, выбрасывает на берег и вновь смывает и несет дальше. И я несусь, несусь!» Смысл поиска, наконец понимает он, – не в том, чтобы догнать, а в том, чтобы остановиться. А единственный способ остановиться или нестись чуть помедленнее – плыть против течения. «Понять себя» значит двигаться назад. Повзрослеть значит оглянуться на то, что остановилось и замерло, как облако на краю небосклона. Предстояло разгадать прошлое.

* * *

Третье явление происходит в конце 1660-х – 1970-е, когда главным героям далеко за сорок. Они находятся ниже по течению и готовы (или не готовы) к подведению «предварительных итогов». Вадим Глебов из «Дома на набережной» «лысоват, полный, с грудями, как у женщины, с толстыми ляжками, с большим животом и опавшими плечами, что заставляет его шить костюмы у портного, а не покупать готовые». Он не вырос в Доме на набережной, но провел там достаточно времени, чтобы предать друзей, учителя и невесту. Он вышел из болота и вернулся в болото. Или никогда не выходил из болота. Он «не злой, и не добрый, и не очень жадный, и не очень уж щедрый». Он теплый, «совершенно никакой». Он не принимает решения совершить предательство; он не в состоянии сделать выбор.

Александр Антипов, главный герой «Времени и места», не уверен ни во времени, ни в месте. Он и его жена Таня ждут квартиру, но он сомневается, что у них когда-нибудь будет дом.

Медленно громоздились этажи кооперативного дома на окраине, медленно взрослели и уходили в неведомую страну дети, медленно отъезжали друг от друга две половины треснувшего плота, на одной половине стоял Антипов, на другой Таня, и никакого ужаса не было на их лицах, они разговаривали, шутили, принимали лекарства, раздражались, ходили в кино, и бревенчатые половины тихо расплывались своими путями, ибо нельзя ничего остановить, все плывет, двигается, отдаляется от чего-то и приближается к чему-то. И так же таинственно двигалось то, что возникло между ним и женщиной, жившей теперь в Ленинграде, которой он звонил чуть ли не каждый вечер, иногда ночью, в гостиницу, надеясь по голосу и словам угадать: куда все это плывет? Неподвижной воды нет, а в той, которая кажется стоячей, тоже происходит движение – она испаряется или гниет.

Антипов и Таня полюбили друг друга весной 1950 года и расстались тридцать лет спустя, вскоре после переезда в кооперативный дом на окраине. В повестях Трифонова много переездов, обменов и новоселий. Герои стараются обставлять жизнь, «как комнату мебелью», но получают только комнаты с мебелью. Поток превращается в гниющее болото, но герои не видят этого, потому что у них «пустой, невидящий взгляд». Антипов пишет книгу о «боязни увидеть». Соню Ганчук из «Дома на набережной» отвезли в больницу за городом, потому что она «боялась света и все время хотела быть в темноте». Жить в темноте значит жить без тени – не оставлять следов и надеяться на чужую память. Таня Антипова носила очки и не помнила весну их любви. «То, что откладывалось, постепенно исчезало куда-то, вытекало, как теплый воздух из дома».

Юрий, его сестра Татьяна и их бабушка Татьяна Словатинская. Предоставлено Ольгой Трифоновой

Современникам Трифонова («детям») противостоят их родители и бабушки с дедушками, которые не замечают мебели, «смотрят шире» и считают себя «делателями истории», а не щепками в ее потоке. Их время кончилось, но они не спешат уходить и служат укором и напоминанием. Некоторые из детей не совсем слепы и не могут не видеть, что революционный аскетизм не помешал родителям въехать в Дом на набережной, что «смотреть шире» значит смотреть на жизнь через призму «классовой теории», что классовая теория применима во всех случаях, кроме их собственного, и что «делать историю» значит «стучать на машинке в политотделе армии» или заседать в комитетах по чистке. «Смотреть шире» значило предпочитать дальних ближним. В случае Александры Прокофьевны из «Другой жизни» (похожей на бабушку Трифонова Татьяну Словатинскую) мир отвечал взаимностью: «Близкие люди ее в грош не ставят – да и не за что ставить, близким людям ее качества хорошо ведомы, – а вот посторонние уважают и даже побаиваются». То же справедливо в отношении двойника Арона Сольца, Давида Шварца, которого презирает приемный сын. «Какой из Давида воспитатель, когда он до ночи массами воспитывал других: в комиссиях, комитетах, на пленумах?»

Родители такие же бездомные, как дети, – в Доме на набережной, в кооперативных квартирах и в Доме ветеранов партии в Переделкине. И такие же слепые. Однажды вечером Горик из «Исчезновения» замечает, что бабушка Вера «и в лупу не видит ничего». Единственная разница в том, что дети близоруки, а родители дальнозорки. Ни те, ни другие (за редкими исключениями) не выдерживают испытания на «хорошего человека»: дети – потому что слишком преданы своим домам; родители – потому что слишком преданы тем, кто эти дома разрушает.

Ни те, ни другие не имеют тени. Старые большевики много говорят о прошлом, но они «не помнят». Профессор Ганчук из «Дома на набережной» оглядывается назад не чаще, чем его несостоявшийся зять Вадим Глебов. «И дело не в том, что память старца ослабла. Он не хотел вспоминать. Ему было неинтересно». Дедушка из «Обмена» как-то сказал, «что все, что позади, вся его бесконечно длинная жизнь, его не занимает». А бабушка из «Исчезновения» «никогда ни о чем не вспоминает. Однажды она сказала нечто, поразившее Игоря: «Я не помню, как мое настоящее имя и настоящая фамилия. И меня это не интересует». Каждое поколение слепо по-своему, и каждое презирает слепоту другого. Родители обвиняют детей в эгоизме и мещанстве; дети обвиняют родителей в высокомерии и ханжестве. И те и другие правы – и, своей слепоте, несправедливы.

* * *

Революция кончилась дома. Революционеры и их дети сидели за кухонным столом и не видели и не слышали друг друга. На жителях Дома правительства, прошлых и нынешних, лежало проклятие. Снять его мог только тот, кто не боялся прошлого.

Во всех повестях Трифонова есть персонаж, чья работа – помнить: историк, писатель, рассказчик (обычно историк или писатель) или герой, который внезапно прозревает и вынужден оглянуться. В «Доме на набережной» автобиографический рассказчик, он же профессиональный историк, вспоминает последнюю встречу с Антоном Овчинниковым в булочной на Полянке в конце октября 1941 года.

Наступила внезапная зима, с морозом, снегом, но Антон был, конечно, без шапки и без пальто. Он сказал, что через два дня эвакуируется с матерью на Урал, и советовался, что с собой взять: дневники, научно-фантастический роман или альбомы с рисунками? У его матери были больные руки. Тащить тяжелое мог он один. Его заботы казались мне пустяками. О каких альбомах, каких романах можно было думать, когда немцы на пороге Москвы? Антон рисовал и писал каждый день. Из кармана его курточки торчала согнутая вдвое общая тетрадка. Он сказал: «Я и эту встречу в булочной запишу. И весь наш разговор. Потому что все важно для истории».

Антона убивают на войне. Его мать отдает его дневники рассказчику так же, как Роза Лазаревна отдала Левины дневники Юрию Трифонову. История – через книги, музеи, дневники и отцовские кабинеты – была частью их детства. «Все записать» – долг оставшихся в живых и не боящихся оглянуться назад. Но что важно для истории? Таня из «Времени и места» не может вспомнить самого главного. Историк из рассказа «Был летний полдень» увековечивает прошлое, не имеющее ничего общего с воспоминаниями единственного свидетеля. Гена Климук из «Другой жизни» считает, что задача историка – определять историческую целесообразность. А Ольга Васильевна, которая терпеть не может Гену Климука, представляет историю «бесконечно громадной очередью, в которой стояли в затылок друг к другу эпохи, государства, великие люди, короли, полководцы, революционеры, и задачей историка было нечто похожее на задачу милиционера, который в дни премьер приходит в кассу кинотеатра «Прогресс» и наблюдает за порядком, – следить за тем, чтобы эпохи и государства не путались и не менялись местами, чтобы великие люди не забегали вперед, не ссорились и не норовили получить билет в бессмертие без очереди».

Юрий Трифонов на старой даче. Предоставлено Ольгой Трифоновой

Те, для кого прошлое – ключ к настоящему, знают, что жить и вспоминать составляют один, самый главный, глагол. Когда кто-то сказал Грише Реброву из «Долгого прощания», что у него «нет почвы», он «стал говорить о том, что одна его бабушка из ссыльных полячек, что прадед крепостной, а дед был замешан в студенческих беспорядках, сослан в Сибирь, что другая его бабушка преподавала музыку в Петербурге, отец этой бабушки был из кантонистов, а его, Гришин, отец участвовал в Первой мировой и в Гражданской войне, хотя был человек мирный, до революции статистик, потом экономист, и все это вместе, кричал Гриша в возбуждении, и есть почва, есть опыт истории, и есть – Россия». Сергей Троицкий, муж Ольги Васильевны из «Другой жизни», «очень мучился на простой милицейской должности» профессионального историка и думал, что историческая целесообразность – «это нечто расплывчатое и коварное, наподобие болота». Его призвание состояло в поиске «нитей, соединявших прошлое с еще более далеким прошлым и с будущим». Как Гриша Ребров и Юрий Трифонов, он «начал с отца. Он очень любил слабую память о нем. Ему казалось, что его отец был замечательный человек, что было, наверное, преувеличением и в некотором смысле гордыней». Отец привел его к деду, дед к прадеду, а прадед – в опыт истории, в Россию. «Он говорил что-то путаное насчет своих собственных предков, беглых крестьян и раскольников, от которых тянулась ветвь к пензенскому попу-расстриге, а от него к саратовским поселенцам, жившим коммуной, и к учителю в туринской болотной глуши, давшему жизнь будущему петербургскому студенту, жаждавшему перемен и справедливости, – во всех них клокотало и пенилось несогласие».

За какой нитью следовать? Ребров и Троицкий не могут ответить на этот вопрос, потому что слишком привязаны к настоящему, чтобы знать, чего ищут. Но они знают, где надо искать. Бывают времена, говорит Ребров, когда совесть «обостряется», как болезнь. «В разные времена эта сила то прибывает, то убывает, в зависимости, может быть, от каких-то взрывов солнечного вещества». И иногда становится непреодолимой. И Ребров, и Троицкий пишут книги о революционерах, связанных с ними нитями кровного и духовного родства: о времени на пороге революции, когда совесть обострилась до предела и несогласие перелилось через край.

Роман Трифонова «Нетерпение» (1973) – книга, которую не закончили Ребров и Троицкий. Книга, которая стала ответом на повесть Воронского о Желябове, которая была ответом на «Преступление и наказание» Достоевского. Историк-рассказчик едет на троллейбусе в архив на Пироговке, чтобы отмотать нить до народовольцев 1870-х годов и стать свидетелем рождения нового наследника христианства. Как говорит один из героев, террорист Александр Михайлов: «На меня, к примеру, евангельская история не менее влияла, чем история Гракхов или Вильгельма Телля. А «цель оправдывает средства»? Разве иезуиты придумали? Маккиавелли? Неправда, это есть в самом христовом учении, в подкладке, за всей красотой». Он мечтает «взорвать ненавистный Содом» и вывести народ «из болотной спячки». Средствами, оправдывающими цель, являются создание братской семьи истинно верующих и принцип «все позволено» в отношении посторонних. Результатом станет взрыв солнечного вещества, который обожжет жителей Дома на набережной и ослепит их наследников.

* * *

Нетерпение 1870-х породило Октябрьскую революцию. Октябрьская революция породила все, что за ней последовало. Роман Трифонова «Старик» (1978) – о Гражданской войне, «о времени, когда все начиналось».

Хронологическое настоящее – то же, что в «Доме на набережной» и «Нетерпении»: жаркое московское лето 1972 года. Старик, Павел Евграфович Летунов, живет в дачном поселке старых большевиков. Он окружен детьми, невестками, зятьями, гостями, соседями и собаками. Он плохо слышит; у них невидящие глаза. Его семья – не вполне семья, его дом – не вполне его, его дети воюют с соседями за дачный домик. «Они живут по-прежнему плохо, – мысленно говорит он жене Гале, которая умерла пять лет назад, – в тесноте, в неуюте, в душевных неустройствах, живут не так, как хочется, а так, как живется. Они несчастливы, Галя». Он тоже несчастлив – потому что Гали больше нет и потому что он живет в прошлом, а прошлое такое же тесное и неустроенное, как настоящее. Времени остается немного, «а ведь только для того, может быть, и продлены дни, для того и спасен, чтобы из черепков собрать, как вазу, и вином наполнить, сладчайшим. Называется: истина». Истина нужна для того, чтобы осмыслить собственную жизнь и сделать осмысленной жизнь детей. Истина пропала, когда «нерасторжимо сплавилась с верой». Ее исчезновение каким-то образом связано с судьбой комкора Мигулина. Комкор Мигулин – двойник казака Филиппа Миронова, который ослушался комиссара Смилгу, ушел воевать за свой собственный социализм и был приговорен к расстрелу как лжепророк, помилован во имя политической целесообразности, назначен командиром Второй конной армии и тайно расстрелян во дворе Бутырской тюрьмы.

Воспоминания Летунова возвращают повествование в 1919 год – год расказачивания, «последнего боя» и суда над Мигулиным. Летунову восемнадцать лет. «Свиреп год, свиреп час над Россией… Вулканической лавой течет, затопляя, погребая огнем, свирепое время…» Исполнились сроки, «пылает земля», и кожемяка с сонными глазками и в длинной, не по росту кожаной робе грозит «пройти Карфагеном» по казачьим хуторам (и проходит). Обострение совести оборачивается «свирепым усердием». Виноваты все и никто.

Бог ты мой, да разве свиреп кожемяка с сонными глазками?.. И разве так уж свирепы казаки Вешенской, которые той же весной единым махом в приступе революционной лихости перебили своих офицеров и объявили себя сторонниками новой власти? И разве свирепы четыре измученных питерских мастеровых, один венгерец, едва понимающий по-русски, и три латвийских мужика, почти позабывшие родину, какой год убивающие сперва немцев, потом гайдамаков, а потом ради великой идеи – врагов революции, вот они, враги, бородатые, со зверской ненавистью в очах, босые, в исподних рубахах, один кричит, потрясая кулаками, другой бухнулся на колени, воют бабы за тыном. И каторжанин, битый и поротый, в тридцать лет старик, сипит, надрывая безнадежные легкие: «По врагам революции – пли!»

Разве они свирепы? Нет, думает Летунов, оглядываясь назад. Виноваты не они, виноват год. «И все от какого-то спеха, страха, от безумной нутряной лихорадки – закрепить, перестроить разом, навсегда, навеки! – потому что полки прошли, дивизии проскакали, а почва живая, колышется…» Некоторые говорят о Вандее, некоторые – о решительном бое, а один безумный семинарист бормочет что-то об упавшей с неба звезде («имя сей звезде «полынь»). Сам Летунов – и в 1919 году, и полвека спустя – не отводит глаз от комкора Мигулина. «Если понять или хотя бы решить для себя, что он такое, станет ясно многое».

Все должно проясниться на суде осенью 1919 года. Речь обвинителя Янсона – частичная копия речи Смилги на процессе Филиппа Миронова. Орел революции оказался селезнем, его социализм оказался «полутолстовской, полусентиментальной мелодрамой», только одна сила «выйдет победителем из этой страшной колоссальной борьбы» и «сор мелкобуржуазной идеологии должен быть сметен с пути революции». Янсон – одновременно большевик с биографией Ивара Смилги и воплощенная «историческая целесообразность». «Ему тогда двадцать восемь. Но я не видел – никто не видел – в белобрысом коротконогом человечке на трибуне ни его молодости, ни университетского прошлого, ни прибалтийского происхождения: это говорила ледяным голосом революция, говорил ход вещей. И замораживался дух, цепенели руки – помню, помню…»

И чем больше старик вспоминает, тем очевиднее, что он – из породы Глебовых. Что он тоже несся в потоке и в ходе вещей – когда согласился стать помощником секретаря на мигулинском процессе («много волокиты, много бумаг, имен»), когда поддался на уговоры кожемяки с сонными глазками и стал председателем ревтрибунала («не хотел, отказывался как мог») и когда, ослепленный «красной пеной», предал себя и революцию, приняв доводы Янсона о предательстве Мигулина. Он помнит, как трудно было дышать, и надеется, что испытания сделали его сильнее («Петр, который отрекся во дворе Киафы, не имел детей; зато потом заслужил свое имя Петрос, что значит «камень», то есть «твердый»). Возможно, он прав: иногда течение замедляется до незаметного глазу гниения, а иногда ускоряется до такой степени, что нет сил перевести дух. Правда и то, что – в отличие от Глебова и подобно Реброву и Троицкому – он продолжает разматывать нити и неотрывно смотреть назад.

Но знает ли он, где искать? Однажды вечером он заходит на соседнюю дачу к старой подруге жены, но застает ее дочь Зину. Зина чем-то озабочена, но ему очень хочется прочитать ей слова Мигулина о последней ночи перед казнью. Она обреченно соглашается, и он начинает читать. (Документ взят из бумаг Филиппа Миронова.)

Некоторые и при такой обстановке умеют гордо смотреть [смерти] в глаза, другие пытаются это показать, напрягая остаток духовных сил, но никто не хочет показать себя малодушным. И себя и нас старается, например, обмануть вдруг срывающийся с места наш товарищ, начинающий отделывать чечетку, дробно выстукивая каблуками по цементному полу. А лицо его неподвижно, глаза тусклы, и страшно заглянуть в них живому человеку.

Летунов забыл, что муж Зины умирает и что мать Зины, старая подруга его жены, собирается переезжать в Дом ветеранов партии.

– Павел Евграфович… – Зина смотрела странно, пугающе, глаза красные. – А я вам хочу сказать, между прочим: в нашей жизни, где нет войн, революций… тоже бывает…– Что, что? – спросил Павел Евграфович.– Мне, например, хочется иногда… чечетку.

Зина встала из-за стола и вышла из комнаты. Летунов сидит, прижимая папку к груди, и терпеливо ждет ее возвращения. Может быть, дело все-таки не во времени? В 1919 году его дядя Шура (похожий на отца Трифонова) не принял «арифметику» расстрелов и отказался участвовать в «заранее отрепетированном спектакле» суда над Мигулиным. Да и сегодня некоторые находят время оглянуться (и осмотреться), а некоторые не находят. И жар такой же. «Чугун давил, леса горели, Москва гибла в удушье, задыхалась от сизой, пепельной, бурой, красноватой, черной – в разные часы дня разного цвета – мглы, заполнявшей улицы и дома медленно текучим, стелящимся, как туман или как ядовитый газ, облаком, запах гари проникал всюду, спастись было нельзя, обмелели озера, река обнажила камни, едва сочилась вода из кранов, птицы не пели; жизнь подошла к концу на этой планете, убиваемой солнцем».

Жар, как совесть, вспыхивает и спадает, день за днем, год за годом. Летунов догадывается об этом, но он принадлежит к поколению отцов и должен найти отправную точку и окончательное решение: начало в 1919 году, когда на Дону потекла лава, и конец в недалеком будущем, когда запах гари исчезнет навсегда.

Мигулин погиб оттого, что в роковую пору сшиблись в небесах и дали разряд колоссальной мощи два потока тепла и прохлады, два облака величиной с континент – веры и неверия, – и умчало его, унесло ураганным ветром, в котором перемешались холод и тепло, вера и неверие, от смещения всегда бывает гроза и ливень проливается на землю. Таким же ливнем кончится этот нещадный зной. И я наслажусь прохладой, если доживу.

В конце романа и в конце жизни Летунов едет к Асе, жене Мигулина. Она оказывается «мумиевидной старушкой с сияющими глазами». Он спрашивает, куда направлялся Мигулин в августе 1919-го. Она отвечает, что «никого так не любила в своей долгой, утомительной жизни».

Через год после смерти Летунова за его архивом приезжает аспирант из Ростова, который пишет диссертацию о Мигулине. Аспирант думает, что «бывают времена, когда истина и вера сплавляются нерасторжимо, слитком, трудно разобраться, где что», но он уверен, что разберется. Он едет на вокзал, но из-за внезапного ливня опаздывает на поезд. Это не тот ливень, которого ждал Летунов: он означает конец веры – его веры, – но он точно не последний. Роман кончается так же, как «Дорога на Океан», но Океана нет, есть только ливень. И гида тоже нет, есть только историк. «Дождь лил стеной. Пахло озоном. Две девочки, накрывшись прозрачной клеенкой, бежали по асфальту босиком».

* * *

Историк Сергей Троицкий из «Другой жизни» никак не мог отделить веру от истины и определить тему своей диссертации. Однажды ночью он сказал жене, Ольге Васильевне:

– Знаешь, почему все у меня с таким скрипом? – Шептал едва слышно: – Потому что нити, которые тянутся из прошлого… ты понимаешь? – они чреваты… Они весьма чреваты… Ты понимаешь?Она не понимала.– Чем?– Ну как чем! – Он засмеялся. Ей стало страшно, показалось, что он сходит с ума. – Ведь ничто не обрывается без следа… Окончательных обрывов не существует! Ты понимаешь? Должно быть продолжение, не может не быть, это так понятно…

Она поняла, но только после того, как он умер, так и не сумев разобраться в массе «других жизней», прошлых и настоящих.

Всякое прикосновение – боль. А жизнь состоит из прикосновений, потому что – тысячи нитей и каждая выдирается из живого, из раны. Вначале думала: когда все нити, самые крохотные и тончайшие, перервутся, тогда наступит покой. Но теперь казалось, что этого никогда не будет, потому что нитей – бессчетно. Каждый предмет, каждый знакомый человек, каждая мысль и даже каждое слово, все, все, что есть в мире, нитью связано с ним.

В конце романа Ольге Васильевне снится сон. Они с Сергеем ищут грибы, но грибов нет, и они идут дальше и дальше в глубь леса. «Осины и березняк редели, пошел ельник, густой и тяжелый от влаги, здесь совсем ничего не находилось, и они торопились продраться сквозь хвойную чащу, потому что где-то впереди брезжила светлота, там мерещились прогалы, поляны. Там начиналась другая жизнь». Они шли, отдыхали на пнях и шли дальше. «Сырость в бору давила, от валежника, овражных низин тянуло гнилью, – местами залезали в черную топь, шли и шли, разговаривая, светлота манила». Наконец появился зеленый забор. Перед воротами на скамейке сидели четверо мужчин и женщина в больничном халате. Они спросили, как пройти к шоссе. Мужчины ответили, что шоссе нет, но женщина объяснила, что мужчины больные, и вызвалась проводить их до автобусной остановки. Они долго шли через чащу. Стемнело.

«Скоро, скоро», – говорила женщина. Не было сил идти. Они очень устали. Вдруг женщина сказала: «Вот здесь».Они стояли перед маленьким лесным болотцем. «Что это?» – спросила Ольга Васильевна.«Это шоссе, – сказала женщина. – Вон стоит ваш автобус». Она протягивала руку, показывая на заросли осоки на противоположной стороне болотца.

Когда литературовед Ральф Шредер спросил Трифонова о смысле этой сцены, Трифонов ответил, что, как немец, он должен помнить последний монолог Фауста.

До гор болото, воздух заражая,

Стоит, весь труд испортить угрожая;

Прочь отвести гнилой воды застой –

Вот высший и последний подвиг мой!

Мечта Фауста о прекрасной жизни на осушенном болоте отражает историю Дома правительства, но Фауст находит другую «другую жизнь» – возможно, ту самую, которую ищет Ольга Васильевна.

Я предан этой мысли! Жизни годы

Прошли не даром; ясен предо мной

Конечный вывод мудрости земной:

Лишь тот достоин жизни и свободы,

Кто каждый день за них идет на бой!

Слепой и при смерти, Фауст открывает для себя то, чего не знали Моисей и Павел Летунов: смысл жизни не в том, чтобы осушить (или пересечь) болото и остановить время; смысл в том, чтобы плыть против течения, даже если это значит стоять на месте. С ним согласны ангелы, отнимающие душу Фауста у Мефистофеля (который – не без оснований – громко протестует):

Дух благородный зла избег,

Сподобился спасенья;

Кто жил, трудясь, стремясь весь век, –

Достоин искупленья.

В конце «Другой жизни» Ольга Васильевна приходит к тому же выводу и находит другую жизнь. Он немолод, женат и часто болеет. Они любят гулять по тропе, которая вьется вдоль реки к сосновому бору. «Москва давно уже подступила со всех сторон к этому древнему полудеревенскому-полудачному уголку, обтекла его, устремилась дальше на запад, но почему-то не поглотила его совсем: сосны бора стояли, заливной луг зеленел, и высоко на холме над рекою поверх сосен плыла стоймя колокольня старой спасско-лыковской церкви, видная издалека отовсюду». Это та самая (Троице-Лыковская) колокольня, на которую смотрел мальчик, бежавший за отцовским воздушным змеем, та самая река, которая течет в Москву и с обеих сторон обтекает Дом на набережной, тот самый человек, который вернулся туда, откуда не уходил. Как говорит двойник Трифонова из «Старика»: «Жизнь – такая система, где все загадочным образом и по какому-то высшему плану закольцовано».

Юрий Трифонов на берегу реки. За ним Троицкая церковь в Троице-Лыково Предоставлено Ольгой Трифоновой

История детей революции не кончается казнью или самосожжением. Она кончается как «Синяя птица», которую они смотрели в МХАТе, когда были маленькие, как «Фауст» и «Война и мир», на которых их воспитали слепые родители, и как «Мастер и Маргарита», которую они канонизировали как своего «Фауста». То, что было болотом для отца, стало жизнью сына, единственной, какую он знал. И то, что было для отца Домом правительства, стало для сына домом. А домом Юрия Трифонова, независимо от времени и места, всегда будет Дом на набережной. Потому что река течет и беженцы из детства несутся в потоке или плывут против течения, загребая руками, день за днем, год за годом.

Юрий Трифонов на фоне Троицкой церкви. Предоставлено Ольгой Трифоновой

Назад: 31. Священная война

Дальше: Приложение Частичный список квартиросъемщиков в алфавитном порядке с избранными должностями и занятиями