Книга: Организованный ум. Как мыслить и принимать решения в эпоху информационной перегрузки

Назад: Глава 4. Как организовать жизнь в обществе

Дальше: Глава 5. Как организовать собственное время

Почему люди не высказываются прямо

Чаще всего мы исходим из того, что вовлеченные в общение стороны готовы сдерживать свойственную всем приматам склонность к агрессии и стараться найти общий язык. И хотя приматы в целом считаются одними из наиболее социальных животных, они редко живут группами, в которых насчитывается более восемнадцати особей мужского пола: при большей численности самцов конфликты, связанные со стремлением доминировать, становятся слишком серьезными, в силу чего группа распадается на несколько. Однако люди уже тысячи лет живут в городах с населением в несколько сотен тысяч человек. Как же нам это удается? Чтобы жить большими сообществами и избегать серьезных столкновений, люди научились использовать бесконфликтное общение, то есть без слишком резких и прямолинейных выражений: мы не говорим напрямую всего, что хотели бы сказать, но даем понять, какова наша позиция. Философ Пол Грайс называет такой формат речи импликатура.

Представим, что Джон и Марша работают в одном офисе; стол Марши стоит ближе к окну. Джону стало жарко. Он мог бы сказать: «Открой-ка окно», – но это прозвучит слишком прямолинейно, и Марше может быть неприятно. А она, услышав подобное требование, может подумать, что раз они коллеги и ни один не выше другого по должности, то с какой стати Джон указывает ей, что делать. Если Джон скажет: «Ух, как жарко стало», – он не вызовет несогласия или возмущения, так как лишь намекнет на свое желание в спокойной и вежливой манере. Вполне возможно, Марша догадается, что Джон не просто рассуждает о погоде, а хотел бы, чтобы она открыла окно. И у нее есть несколько вариантов реакции:

• Она улыбнется и откроет окно, демонстрируя, что готова сохранить конструктивный стиль общения и догадалась о скрытом смысле фразы Джона.

• Скажет: «Да ты что, правда? А мне что-то холодно». Она показывает, что игру приняла, но совсем не считает, будто стало жарко. Марша проявляет готовность к диалогу, но не разделяет точку зрения Джона. Если он намерен продолжать взаимодействие, то либо сменит тему, либо станет настаивать, рискуя вызвать конфронтацию и агрессию.

• Ответит: «Да, и правда жарко». В зависимости от того, как именно она это скажет, Джон может воспринять ее слова и как игривые, и как саркастичные, и даже как грубые. В первом случае она предлагает Джону выражаться более прямо, давая понять, что можно прекратить увертки: их отношения достаточно прочны, поэтому можно говорить напрямую. А если в словах Марши слышен сарказм, то она, судя по всему, показывает, будто согласна с самой мыслью о том, что в офисе жарко, но окно открывать не готова.

• Произнесет: «Ну, сними свитер». Так проявляется нежелание сотрудничать и готовность к конфронтации: Марша выходит из игры.

• Парирует: «Мне тоже было жарко, и я сняла свитер. Наверное, включили отопление». Такой ответ воспринимается менее жестким. Марша соглашается с мнением Джона, но не поддерживает его предложения. В некотором смысле она демонстрирует готовность к сотрудничеству, так как подсказывает другой вариант решения его проблемы.

• Ответит: «А мне наплевать». Она явно показывает, что не готова играть ни в какие импликатуры, и демонстрирует открытую агрессию. У Джона остается лишь два варианта: либо не обращать внимания (то есть фактически уступить), либо начать настаивать, отвечая так же агрессивно.

В случае простейшего диалога собеседник произносит фразу и подразумевает буквально то, о чем говорит. Однако менее прямолинейные формулировки позволяют смягчить просьбу и найти общий язык: высказывающийся имеет в виду ровно то, что произносит, но кое-чего как будто не договаривает – и это должно быть понятно слушающему. То есть речь в этом случае становится своего рода театральным действом и одновременно приглашением к совместному разгадыванию спрятанных в реплике смыслов. Философ Джон Сёрль объясняет, что механизм действия таких непрямолинейных формулировок основан на формировании у говорящего и слушающего схожего представления о ситуации, что возможно, если они опираются на схожее понимание социальных традиций и языковых норм. Демонстрируя наличие общего знания, они заключают союз и подтверждают, что и правда рассматривают ситуацию схожим образом.

Сёрль приводит свой пример диалога между собеседниками А и Б.

А: «Пойдем вечером в кино».

Б: «Мне нужно готовиться к экзамену».

Собеседник А не использует импликатуру: его фразу нужно понимать буквально, как предложение; это понятно по использованной повелительной форме глагола. Собеседник Б не отвечает на предложение прямо: его фраза одновременно и информирует («нужно готовиться к экзамену»), и несет неявный смысл («поэтому я не могу пойти в кино»). Большинство из нас согласится, что Б в мягкой форме уходит от потенциально конфликтной ситуации и избегает конфронтации. Если бы Б ответил совсем просто:

Б1: «Нет», –

его визави почувствовал бы, что ему отказали без объяснения причин. Мы искренне боимся таких ситуаций: если нам однозначно отказывают на предложение или просьбу, активируется зона мозга, отвечающая за переживание физической боли. Как ни странно, выходит, что банальный «Тайленол» за счет смягчения боли может снять остроту неприятных ощущений, связанных с общением.

Отвечая, собеседник Б может демонстрировать готовность к сотрудничеству: объясняет причину отказа и дает понять, что и хотел бы пойти, да не может. Это похоже на ситуацию, когда человек пытается без очереди пролезть к ксероксу, объясняя это совершенно абсурдной причиной, и мы все же охотнее пропускаем его, чем когда объяснения нет вовсе. Но импликатура импликатуре рознь. Если бы Б ответил:

Б2: «Мне сегодня нужно голову помыть», – или

Б3: «Я тут пасьянс раскладываю, и мне обязательно нужно его закончить», –

то получилось бы, будто Б предполагает, что А воспримет это как отказ, и не считает нужным демонстрировать особую любезность. Такого рода ответы в этой ситуации воспринимались бы как обидные, хотя импликатура здесь имеет место. И все же последние два варианта – несколько менее жесткие формы отказа, чем первое «нет», потому что хотя бы не содержат открытого отрицания.

В ходе анализа косвенной речи Сёрль рассматривал и реплики, дословный смысл которых понять невозможно, но при этом совершенно ясно, что хочет выразить говорящий. Представьте, что вы – американский солдат в период Второй мировой войны. Вы попали в плен к итальянцам; при этом на вас нет военной формы. Чтобы вас отпустили, вы решаете убедить их, что вы немецкий офицер. Вы можете сообщить на понятном им итальянском: «Я немецкий офицер», – но они могут и не поверить. Предположим теперь, что вы практически не говорите на итальянском и даже такой фразы сформулировать не сможете.

Идеальным ответом в этом случае будет ответ на немецком: «Я – немецкий офицер и прошу меня отпустить». Теперь давайте предположим, что вы и немецкий знаете недостаточно, и сформулировать такую фразу не сумеете. Все, на что вы способны, – это строчка из немецкого стихотворения, которую вы когда-то выучили в школе: «Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn?» (в переводе Ф. И. Тютчева «Ты знаешь край, где мирт и лавр растет?» – Прим. пер.). Если ваши надзиратели тоже не понимают немецкого, то по этой фразе они смогут догадаться, что вы немец. Получается, что буквальный смысл вашей речи становится совершенно несущественным: значение имеет лишь то, о чем собеседник в состоянии догадаться. Итальянцы слышат речь, которая звучит для них как немецкая, и вы надеетесь на их вполне логичный вывод, что вы и правда немец, в силу чего вас нужно отпустить.

Еще один важный аспект коммуникации: понимание ситуации может меняться в процессе. К примеру, вы сообщаете приятелю Берту, что Эрни сказал то-то и то-то; Берт в ответ говорит нечто иное, и вы теперь знаете, что Эрни – лжец и верить ему нельзя. Нам сообщили, что Плутон больше не считается планетой, – со ссылкой на мнение авторитетной комиссии, чье право принимать подобные решения признается широкой общественностью. Получается, что, согласно сложившемуся в обществе мнению, некоторые экспертные сообщества могут формулировать точки зрения, меняющие картину мира. Доктор, подтверждающий факт смерти пациента, полностью меняет его юридический статус, а значит, и всю жизнь, независимо от того, был ли летальный исход на самом деле. Судья может принять решение о вашей виновности или невиновности, и в этом случае фактическое состояние дел оказывается несущественным: ваше будущее определяется заявлением судьи. Ситуаций, когда пара фраз радикально меняет трактовку момента, не так много, но все они имеют серьезные последствия. Мы наделяем официальных лиц подобными полномочиями, чтобы было проще делать выводы о происходящем.

Грайс и Сёрль исходят из того, что в большинстве случаев – за исключением подобных формальных ситуаций – собеседники готовы к открытому взаимодействию, и важно принимать в расчет как буквальный смысл слов, так и все, что подразумевается. Грайс составил систематизированный свод правил, в соответствии с которыми люди ведут диалог с использованием фраз, имеющих буквальный и косвенный смысл. Вот его принципы:

• Количество. Постарайтесь, чтобы ваши реплики в разговоре были достаточно информативными. Не перегружайте собеседника информацией.• Качество. Не говорите того, в истинности чего не уверены. Не утверждайте того, что не можете убедительно доказать.• Стиль. Избегайте непонятных выражений (не используйте терминов, которых ваши слушатели могут не знать). Не допускайте двусмысленности. Старайтесь выражаться короче (без ненужной многословности). Стройте речь логично.• Актуальность. Стремитесь, чтобы ваши высказывания были актуальными.

Ниже я привожу три примера нарушения принципа № 1, «Количество»: реплики второго собеседника недостаточно информативны.

А: «Что ты собираешься делать днем?»

Б: «Прогуляюсь».

А: «Как день прошел?»

Б: «Нормально».

А: «Что нового узнал в школе?»

Б: «Да ничего».

Даже не зная о принципах Грайса, мы понимаем, что реплики Б демонстрируют нежелание разговаривать. Первый собеседник каждый раз дает понять, что хотел бы получить детальный ответ, а второй всякий раз отказывается поддерживать диалог.

Представим теперь, что профессор пишет рекомендацию студенту, собирающемуся поступать в аспирантуру: «Уважаемые господа, господин Х хорошо владеет английским и регулярно посещал мои занятия. С уважением, профессор Каплан».

Нарушив первый из четырех принципов, то есть не предоставив информацию в достаточном объеме, профессор Каплан дает понять, что господин Х не был таким уж хорошим студентом, хотя и не говорит этого напрямую.

А вот пример другой крайности: отвечающий слишком многословен.

А: «Пап, где молоток?»

Б: «На полу, в десяти сантиметрах от двери, у входа в гараж, лежит в луже, где ты и бросил его три часа назад, хотя я просил тебя убрать его в ящик с инструментами».

В этом случае второй собеседник за счет своего многословия предоставляет больше информации, чем содержится в самой фразе, и явно дает понять, что недоволен.

Человек А стоит у заглохшей машины, и мимо проходит Б.

А: «У меня бензин закончился».

Б: «Тут недалеко автомастерская, метров 400 дальше по улице».

Если Б знает, что никакой мастерской там нет или что у них нет бензина, он нарушает принцип № 2, «Качество». Предположим, что Б задумал стащить с этой машины колеса. Собеседник А думает, что Б говорит правду, и отправляется искать мастерскую – а Б получает возможность спокойно поднять машину домкратом и снять пару колес.

А: «Где Билл?»

Б: «У дома Сью стоит желтый Volkswagen».

Б не соблюдает принципа «Актуальность», считая, видимо, что А сделает нужные выводы. Теперь у А есть два варианта:

Признать, что Б пренебрегает принципом «Актуальность» и предлагает А порассуждать самостоятельно. И вот А говорит себе: Билл ездит на желтом Volkswagen. Вероятно, Билл сейчас у Сью (просто Б не хочет говорить этого напрямую; возможно, это деликатный вопрос или Билл просил молчать).Не участвовать в игре, навязываемой Б, и еще раз спросить: «Да, но Билл-то где?»

Конечно, Б может ответить на вопрос о том, где сейчас Билл, по-разному:

Б1: «Он у Сью». (Импликатура не используется.)

Б2: «Я видел желтый Volkswagen около дома Сью, а Билл ездит на таком же». (Частичная импликатура, А получает неполный ответ на свой вопрос.)

Б3: «Бесцеремонные у тебя вопросы!» (Прямой ответ, намек на конфронтацию.)

Б4: «Я не могу тебе сказать». (Менее прямолинейный ответ, но намек на конфронтацию сохраняется.)

Б5: «Даже не представляю!» (Нарушение принципа «Качество».)

Б6: [Отворачивается и уходит]. (Отказывается поддерживать диалог.)

Подобные косвенные ответы – типичные примеры использования языка в повседневном общении, и в приведенных диалогах нет ничего особенного. Труд Грайса и Сёрля ценен тем, что они смогли систематизировать привычные нам подходы к ведению диалога, благодаря чему мы можем проанализировать речь и разобраться, как она строится. Как правило, сами мы, ведя разговор, над его структурой не задумываемся и лишь подсознательно следуем правилам. Людям, страдающим расстройствами аутистического спектра, часто сложно использовать или распознавать косвенную речь именно потому, что в силу биологических особенностей развития мозга они далеко не всегда понимают иронию, притворство, сарказм и в целом любые выражения, не предполагающие исключительно буквального понимания. Существуют ли нейрохимические процессы, обеспечивающие способность общаться и поддерживать социальные связи?

Задняя часть гипофиза выделяет особое вещество под названием окситоцин, которое в популярной прессе часто называют гормоном любви: раньше считалось, что именно он заставляет людей влюбляться. Окситоцин выделяется во время оргазма; благодаря ему между людьми формируется все более тесная привязанность. Исследователи в области эволюционной психологии раньше полагали, что в этом и заключается природный механизм, помогающий парам сохранять длительные отношения и воспитывать общих детей, – а дети, безусловно, выигрывают от наличия любящих мамы и папы. Так в ходе эволюции сложился механизм, укрепляющий за счет гормона взаимную привязанность родителей и повышающий вероятность, что потомство будет воспитываться в полной семье.

Помимо сложностей с пониманием речи, в которой используются фигуральные выражения, люди с расстройствами аутистического спектра часто не ощущают особой привязанности к другим, и им сложно проявлять сочувствие. У страдающих аутизмом естественный уровень окситоцина остается ниже нормального, но прием препаратов, повышающих его, помогает осваивать навыки общения и различать эмоции (а также снижает склонность к повторяющемуся поведению).

Окситоцин участвует и в процессах, связанных с формированием доверия. В одном из классических экспериментов участникам предлагалось видео с выступлениями политиков. Половину роликов они смотрели, приняв препарат, который стимулирует выработку этого гормона, а другую половину – выпив плацебо (они, разумеется, не знали, что именно и в какой момент получили). Когда их попросили оценить, кому из политиков они доверяют в наибольшей степени или за кого, скорее всего, стали бы голосовать, испытуемые выбирали тех кандидатов, речи которых слушали при высоком уровне окситоцина.

Ученые давно и убедительно доказали, что люди, получавшие во время болезни поддержку знакомых и родных (речь о простой заботе), восстанавливаются в более полной мере и быстрее. Дело в том, что, если мы во время болезни контактируем с кем-то, у нас вырабатывается окситоцин, способствующий улучшению самочувствия за счет снижения уровня стресса и кортизола – гормона, который может подавлять иммунную систему.

Как ни парадоксально, уровень окситоцина повышается и в периоды временного перерыва в общении (выходит, в разлуке чувства и правда крепнут). Изменение уровня этого гормона может восприниматься как сигнал опасности и заставлять вновь искать общения. Так что такое окситоцин и каково его действие? Он заставляет нас любить или наслаждаться отсутствием близких отношений? Разрешить этот парадокс помогает недавно сформулированная теория: окситоцин регулирует значимость связанной с общением информации, и под его влиянием личность может испытывать от общения как позитивные, так и негативные эмоции, в зависимости от ситуации и самого человека. Основная роль этого гормона заключается в регулировании социального поведения. Результаты некоторых исследований указывают, что лечение препаратами с его добавками может способствовать укреплению доверия и снижению напряженности, особенно у людей с выраженной социофобией и пограничными расстройствами личности. Безмедикаментозная терапия, скажем, с использованием музыки, дает схожий эффект именно за счет регулирования уровня окситоцина: доказано, что мелодии способствуют его росту, особенно если люди слушают или исполняют их сообща.

В мозге есть белок под названием аргинин-вазопрессин, который, как и окситоцин, влияет на способность к общению и формированию дружеских и романтических связей. Если вы и правда думаете, что полностью контролируете собственное поведение, то вы серьезно недооцениваете роль нейромедиаторов, влияющих на ваши мысли, чувства и действия. Представим, что перед нами две особи степных полевок: одна моногамная, другая нет. Если второй ввести вазопрессин, она станет моногамной; если заблокировать вазопрессин у первой особи, она начнет вести себя как Джин Симмонс в фильмах Джона Холмса.

Инъекции вазопрессина позволяют контролировать врожденную агрессию, что защищает партнера от эмоциональных (и физических) вспышек.

Исследования показывают, что легкие наркотики, вроде марихуаны и ЛСД, могут вызывать особое чувство общности между теми, кто их принимает, и их приятелями, а во многих случаях и ощущение более тесной связи с миром. Активные элементы в составе марихуаны воздействуют на каннабиноидные рецепторы мозга: подопытные крысы под воздействием наркотика взаимодействуют гораздо активнее (пока могут двигаться). ЛСД стимулирует дофаминовые и некоторые серотониновые рецепторы, притупляя восприимчивость к информации, поступающей от зрительной коры мозга (что может отчасти объяснять появление зрительных галлюцинаций). Однако пока неясно, почему ЛСД вызывает ощущение единения со всем миром.

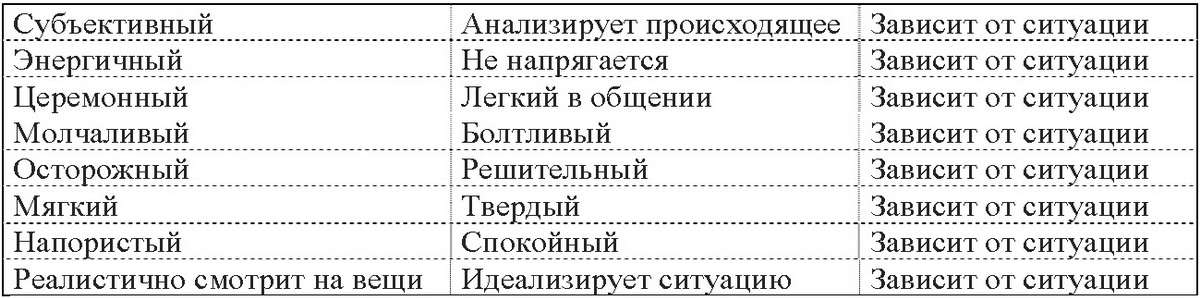

Чтобы ощутить связь с другими, нам важно чувствовать, что мы их знаем и в некоторой степени можем предвидеть их поведение. Вспомните кого-нибудь хорошо знакомого: близкого друга, родственника, супруга – и оцените по предложенным ниже критериям.

Человек, о котором я подумал, чаще всего:

А теперь оцените по этим же критериям себя.

Большинство при оценке друзей или родственников выбирают варианты из первых двух колонок, а при оценке себя чаще пишут вариант «зависит от ситуации». Почему? Да потому что, оценивая других, мы оперируем только доступной информацией о них, то есть об их наблюдаемом поведении. А в отношении себя мы знаем не только о совершенных действиях, но и о том, какие варианты рассматривали и как поступали, когда никто не видел. Собственная жизнь видится нам более наполненной разнообразными оттенками отношений и ощущений, чем у других.

В главе 1 мы сравнивали когнитивные иллюзии со зрительными. Подобные упражнения – это своего рода окно, через которое можно подсмотреть, как работают наши мозг и разум, и узнать кое-что о внутренних структурах, поддерживающих работу сознания и восприятия. Как и зрительные иллюзии, когнитивные формируются автоматически, то есть, даже когда мы знаем об их существовании, бывает сложно, а то и невозможно отключить внутренний механизм, который поддерживает их существование. Из-за них мы неверно воспринимаем реальность и принимаем неоптимальные решения в отношении вариантов развития событий, возможных действий, методов лечения, а также неправильно трактуем поведение других людей, особенно входящих в наш круг общения. Ошибочное понимание чьей-то мотивации ведет к межличностным конфликтам, а в некоторых ситуациях даже к войнам. К счастью, многие когнитивные иллюзии преодолимы с помощью осознанных усилий.

Социальные психологи убедительно доказывают связь между нашей способностью интерпретировать действия других и упомянутыми выше экспериментами. Существует два подхода к объяснению мотивов человеческих поступков: диспозиционный и ситуационный. Диспозиционные объяснения основаны на постулате, что каждому присущи определенные качества (врожденные склонности), которые остаются более-менее неизменными на протяжении всей жизни. Как мы только что увидели, люди в целом склонны описывать других в терминах полярных характеристик: интроверт или экстраверт, покладистый или сварливый, душа компании или домосед.

Ситуационные объяснения признают, что обстоятельства могут влиять на нашу реакцию даже в большей степени, чем врожденные склонности. Сторонники диспозиционных объяснений говорят: «Я таким родился (или меня так воспитали)». Сторонники ситуационных объяснений говорят (цитирую комика Флипа Уилсона): «Дьявол толкнул меня на это».

В рамках известного эксперимента студентов принстонской духовной семинарии попросили явиться в деканат и высказаться на тему «религиозного образования и призвания». Когда часть опросников была заполнена, ведущий сообщил, что стандартные анкеты не позволяют выявить всех нюансов рассматриваемого материала, а потому для финального этапа эксперимента нужно прочесть небольшой текст и записать короткое, на три-пять минут, выступление. Студентов разделили на две группы и предложили одной прочесть отрывок с рассуждениями о том, может ли в наши дни духовенство эффективно заниматься служением и помогать ближним, а другой – притчу о добром самаритянине из Нового Завета (о человеке, который остановился, чтобы помочь лежащему на дороге раненому, мимо которого равнодушно прошли и священник, и левит).

Скажем прямо: авторы психологических экспериментов изо всех сил стараются отвлечь внимание участников от реальных целей происходящего, чтобы те не стали намеренно корректировать поведение. В описываемом случае автор эксперимента сказал участникам, что, так как в их распоряжении маловато места, записывать выступление придется в соседнем здании (это и было сделано, чтобы скрыть цель опыта). Он даже нарисовал карту, чтобы было проще найти нужный дом и аудиторию.

Тринадцати участникам, часть из которых читали современный текст, а часть – притчу, было сказано, что нужно торопиться, потому что их уже давно ждут в соседнем доме. Другим тринадцати сообщили: «Все будет готово для записи через несколько минут, но вы уже можете туда отправляться». Так в эксперимент был добавлен ситуационный фактор: некоторым пришлось спешить, а другим нет. Как мы понимаем, люди в разной степени склонны помогать другим, и это, судя по всему, проявляется в поведении более-менее одинаково на протяжении всей жизни. Однако можно предположить, что у членов рассматриваемой группы, то есть студентов семинарии, стремление помогать должно проявляться ярче, чем у людей в среднем, ведь они решили стать церковнослужителями, что предполагает желание действовать на благо человечества. Можно считать, что все участники эксперимента примерно в равной степени проявляют готовность помогать и проявлять сострадание. При этом индивидуальные различия распределены в двух группах относительно равномерно, так как деление на группы было случайным. Иными словами, эксперимент был организован так, чтобы сбалансировать диспозиционные и ситуационные факторы.

В конце дорожки между двумя зданиями находился ассистент авторов эксперимента: он сидел, сгорбившись, почти у двери и, как казалось, нуждался в срочной медицинской помощи. Когда мимо него проходили студенты-теологи, ассистент кашлял и постанывал.

Если вы придерживаетесь той точки зрения, что врожденные склонности человека однозначно определяют его поведение, то наверняка предположите, что в описанной ситуации все или большинство семинаристов остановятся и помогут пострадавшему. Тем более – как удачно построен эксперимент! – половина участников только что прочла притчу о добром самаритянине, который в схожей ситуации помог незнакомцу.

Что же увидели авторы исследования? Студенты, которые спешили, в шесть раз чаще коллег из второй группы прошли мимо человека, который определенно плохо себя чувствовал, и не предложили никакой помощи. Наличие свободного времени было ситуационным фактором, определившим поведение семинаристов, а вот отрывок, который они незадолго до этого прочли, никак не повлиял на них.

Известны десятки случаев, в которых люди неверно оценивают ситуацию, то есть преувеличивают значение врожденных склонностей и недооценивают влияние момента, пытаясь объяснить чужое поведение. Эта когнитивная иллюзия настолько распространена, что ей даже дали название: фундаментальная ошибка атрибуции. Она проявляется еще и в том, что мы не осознаём, как именно роли, которые людям приходится играть в складывающихся ситуациях, ограничивают их поведение. Чтобы это продемонстрировать, Ли Росс с коллегами организовали в Стэнфорде эксперимент-викторину. Росс сам выбрал несколько своих студентов и половину из них назначил на роль задающих вопросы, а половину – на роль отвечающих. Студенты, оказавшиеся в первой группе, должны были придумать вопросы на эрудицию, достаточно сложные, но чтобы на них все же можно было ответить. Причем на любую интересующую тему, к примеру кино, книги, спорт, музыка, литература, учеба или последние новости. Росс особенно подчеркнул, что любой из членов этой команды обладает знаниями, которых нет больше ни у кого из сокурсников. Возможно, кто-то собирает монеты и предложит участникам ответить, в каком году чеканили американские одноцентовики из стали, а не из меди. Тот, кто прошел курс по творчеству Вирджинии Вулф на факультете английского языка, может спросить, в каком году был опубликован рассказ «Своя комната». Конечно, вопросы вроде «Как звали мою учительницу, когда я была во втором классе?» не годились.

Члены первой группы встали перед классом и начали задавать участникам вопросы, остальные наблюдали. Размышлять предлагалось над тем же, что обычно в телевикторинах, к примеру: «Что означают инициалы в имени У. Х. Одена?», «Какова форма правления на Шри-Ланке?», «Каков размер самого длинного ледника в мире?», «Кто из спортсменов первым пробежал дистанцию четыре мили меньше чем за минуту?» или «Какая команда выиграла бейсбольную Мировую серию в 1969 году?».

Участники отвечали не очень удачно. По окончании игры Росс задал два вопроса наблюдателям в аудитории: «По шкале от 1 до 10 оцените, насколько те, кто спрашивал, умнее, чем студенты Стэнфорда в среднем?» и «По шкале от 1 до 10 оцените, насколько те, кто отвечал, умнее, чем студенты Стэнфорда в среднем?» Отметим еще раз: профессор распределил роли между студентами заранее и случайным образом, и все испытуемые об этом знали.

Мы так устроены, что легко замечаем индивидуальные различия. Думаю, в ходе тысячелетней эволюции эта способность не раз оказывалась очень кстати, ведь нашим предкам часто приходилось принимать решения – с кем заводить потомство и кому доверять. Такие свойства характера, как заботливость, нежность, эмоциональная стабильность, а также надежность, верность и ум, наверняка были важными критериями. Если бы мы оказались в той аудитории и понаблюдали за экспериментом Росса, скорее всего, мы были бы очень удивлены уровнем знаний спрашивающих. Где же они все это выучили? Да еще по таким разным темам! Ответов не знали не только участники исследования: наблюдатели тоже не смогли бы осилить вопросы!

Опыт был организован так, чтобы в наиболее выгодном свете предстали именно знатоки, задававшие вопросы, а не отвечающие и не наблюдатели. В ходе анализа отзывов Росс увидел следующую закономерность: как правило, спрашивавших оценивали как заметно более умных, чем среднестатистический студент Стэнфорда, а вот отвечавших – как гораздо менее знающих. Выходит, наблюдатели приняли результаты их действий за перманентные личностные характеристики. Находясь в плену когнитивной иллюзии, они не смогли осознать, что роль задающего вопросы, случайно доставшаяся половине участников, автоматически делала человека более знающим в глазах однокашников; аналогично те, кто по жребию получили роли «учеников», были обречены производить впечатление малообразованных. А ведь понятно, что никто из готовивших задания не спросил бы о том, чего сам не знает, тем более что их и просили подобрать темы посложнее и не слишком очевидные, на которые мало кто мог бы с ходу ответить.

В этом эксперименте игра была устроена так, чтобы вызывать у всех участников и наблюдателей нужную реакцию. Мы с вами то и дело совершаем ту же самую фундаментальную ошибку атрибуции, и осознание этого поможет избежать подобного. Представим, что вы, идя по коридорам своего офиса, встречаете нового коллегу. Здороваетесь, а он не отвечает. Вы можете объяснить его поведение личностными особенностями и сделать вывод, что он либо застенчив, либо грубиян. А можете связать это с ситуацией: видимо, он просто ушел в себя, или опаздывает на встречу, или на вас за что-то зол. К сожалению, мы зачастую склонны игнорировать эти факторы.

Из результатов описанного эксперимента можно сделать и еще один вывод: участники взялись оценивать людей, за чьим поведением наблюдали, исходя из результатов лишь одной игры – своего рода классическая форма когнитивного искажения. Зная, что Джулия успешно прошла сложный учебный курс, а Мартина с ним не справилась, вы можете сделать вывод, что Джулия вообще умнее, работала упорнее или просто лучше умеет учиться. Большинство подумали бы так же. То есть отдельный результат воспринимается как достоверное подтверждение академических способностей в целом. А если выяснится, что у девушек были разные преподаватели? Может, обе на экзамене дали одно и то же количество верных ответов, но у первой студентки был более снисходительный педагог, который всем поставил удовлетворительные оценки, а у второй он оказался строже, и у него почти никто не сдал. Даже зная об этих обстоятельствах, многие продолжили бы считать, что Джулия все-таки поумнее, – так сильно влияние этого искажения в сторону результата. Но почему же мы не пытаемся избавиться от этого заблуждения, если под его влиянием делаем неверные выводы?

Тут вот в чем дело: результат имеет определенное прогностическое значение в большинстве случаев, и мы можем хотя бы приблизительно его оценить и сделать достаточно точные предположения, причем – это особенно важно – с минимальными усилиями. В эпоху информационной перегрузки искажения и примерные, хотя и ошибочные оценки позволяют сэкономить время. Важно осознавать их влияние, так как нередко именно поэтому мы делаем неверные выводы.

Общество на грани

А вот еще одна когнитивная иллюзия, связанная с оценочными суждениями: даже если мы точно знаем, что оперировали ошибочной информацией, ее сложно игнорировать. Представим, что вы выбираете между двумя предложениями о работе: компании А и Б предложили схожие должности с одинаковой зарплатой. Вы начинаете собирать информацию о них, и приятель сообщает, что в организации А работают люди, с которыми сложно найти общий язык. Кроме того, в новостях мелькала информация о судебных исках по обвинениям в сексуальных домогательствах от руководства этой компании. Вполне естественно, что вы перебираете в памяти всех, с кем встречались в офисе А, и пытаетесь представить, с кем будет особенно сложно работать и кого могли обвинять в харассменте. Спустя несколько дней вы снова разговариваете с этим приятелем, тот извиняется и говорит, что перепутал компанию А с какой-то другой: названия похожи. Получается, сделанные вами на основании ошибочных сведений умозаключения нельзя считать верными. Однако в ходе десятков экспериментов убедительно доказано, что та прежняя информация, хотя и очевидно ложная, продолжает влиять на ваши оценки и решения: человек просто не может игнорировать то, что знает. Этим нередко пользуются адвокаты, пытаясь сбить с толку присяжных и судей с помощью заведомо выдуманных утверждений. Даже если после возражений со стороны представителей противной стороны оглашается, что «суд не станет принимать в расчет последние реплики», у участников процесса все же формируется искаженное представление о ситуации.

Отличный пример проявления этого искажения мы находим в описании эксперимента, проведенного психологом Стюартом Вэлинсом. Заметим, что дело было в 1960-х, и на сегодняшний взгляд опыт кажется крайне некорректным. Но его результаты по-прежнему актуальны и с тех пор подтвердились десятками схожих.

Студентов мужского пола пригласили в лабораторию для участия в исследовании, в рамках которого (как им сказали) ученые хотели выяснить, какие девушки кажутся наиболее привлекательными. Их усадили в кресла, на руки прицепили датчики, а на грудь повесили по микрофону. Ведущий эксперимента объяснил, что это нужно для оценки уровня физического возбуждения в ответ на демонстрацию плакатов из журнала Plаyboy. Всем показывали одни и те же фотографии, но в разном порядке. Сидя в кресле, каждый участник мог через колонки слышать биение собственного сердца: стук учащался и замедлялся в ответ на демонстрируемые изображения молодых женщин разной степени привлекательности.

На самом деле ни датчики, ни микрофон не были подсоединены к динамикам, а звуки, имитирующие биение сердца, были заранее записаны, причем изменение скорости воспроизводимого сердечного ритма было задано исследователями. По окончании эксперимента авторы сообщили участникам, что те слышали вовсе не звуки собственного сердца, и даже продемонстрировали звуковоспроизводящую систему и запись, показав, что провода никуда не ведут.

Попробуем взглянуть на ситуацию с точки зрения участников. В какой-то момент каждому казалось, что он слышит и ощущает физическую реакцию собственного тела на изображения женщин. Потом выяснилось, что это неправда, звуки были записаны заранее и воспроизводились вне связи с ощущениями испытуемых. На следующем этапе эксперимента ученые позволили каждому выбрать одно из увиденных фото и забрать в качестве компенсации за потраченное время. И что же выбрали молодые люди? С точки зрения логики они должны были игнорировать постановочные данные о реакции на плакаты. Однако подавляющее большинство выбрало те фотографии, при просмотре которых слышали звуки бьющегося сердца на максимальной скорости. То есть первоначально сформировавшиеся установки продолжали влиять на решения. Вэлинс считает, что юноши руководствовались навязанными убеждениями: инвестировали время и силы в формирование некоей точки зрения, которая на первый взгляд соответствовала реальности. Решения, принятые на основе навязанных убеждений, ошибочны, но изменить подход крайне сложно. Так проявляется одно из типичных заблуждений, лежащих в основе умозаключений. Николас Эпли говорит, что в большинстве случаев мы вообще не осознаём, из чего строятся наши убеждения и какие когнитивные процессы обеспечивают их генерирование, и даже если выясняется, что некоторые или все факты, которыми мы руководствуемся, не соответствуют действительности, мы продолжаем опираться на сложившееся мнение.

Устойчивость привычных убеждений проявляется в повседневной жизни как сплетни. Вообще, это одно из древнейших проявлений человеческой слабости, о них говорится даже в Ветхом Завете и других старинных письменных источниках. Люди судачат по массе разнообразных причин, к примеру, чтобы почувствовать себя выше других или ощутить большую уверенность. Это помогает укреплять межличностные связи и проверять прочность отношений: если Майя готова поболтать со мной о Бритни, значит, Майю можно считать надежным союзником. Проблема в том, что сплетни часто не имеют ничего общего с реальностью, особенно когда история передается от одного человека другому по цепочке и каждый добавляет что-то свое. Однако выявить недостоверную информацию, основанную на откровенной лжи или искаженных фактах, и избавиться от нее довольно сложно: мы упорно держимся за сложившиеся убеждения. В результате страдают личные отношения и карьера.

Многие из нас любят сплетничать и склонны делать выводы о характере человека по отдельным фрагментам наблюдаемого поведения. А еще мы нередко с подозрением относимся к незнакомцам, особенно если они отличаются от нас. Говоря «отличаются», мы имеем в виду широчайший спектр признаков: религия, цвет кожи, место рождения, школа, которую человек окончил, компания, в которой он работает, политические пристрастия, предпочтения в музыке и кино, даже любимая спортивная команда. Старшеклассники часто объединяются в группки по каким-то очевидным (часто лишь для них) признакам. Нередко класс делится на тех, кто считает, что школа нужна и чем-то поможет, и на тех, кто в силу прошлого опыта, семейных обстоятельств, социально-экономического статуса привык думать, что школа – это бесполезная трата времени и в целом часть неработающей социальной системы, от которой нечего ждать добра. Помимо фундаментального разделения существует масса других, по которым ученики формируют разнообразные группировки по принципу «наши – не наши».

Подобное разделение на подгруппы особенно активно в подростковом возрасте, когда мозг и тело переживают радикальные гормональные изменения. Мы начинаем осознавать, что имеем собственные предпочтения и желания. Теперь нам нравится совершенно не все, что советуют или навязывают родители: мы замечаем и развиваем свои вкусы в музыке, одежде, кино и книгах, спорте, учебе и развлечениях. Вот почему в младшей школе формируется относительно мало группировок, а в старшей их так много.

В числе многочисленных когнитивных иллюзий, благодаря которым мы принимаем неверные решения, есть феномен, известный как эффект принадлежности / отсутствия принадлежности к группе. Мы склонны – разумеется, ошибочно – рассматривать людей, входящих с нами в одну группу, как отдельных многогранных индивидуумов, а тех, кто за пределами этого «объединения», как в целом однородную массу. То есть если нас попросят оценить, в какой степени различаются интересы, личностные особенности, склонности и симпатии людей, которых мы причисляем к «нашим», по сравнению с теми, кого мы сюда не включаем, мы чаще всего сочтем «чужих» в целом схожими.

Так что если, к примеру, сторонникам демократической партии предложат порассуждать, насколько одинаково демократы смотрят на мир, они могут ответить примерно так: «Это очень многообразная группа людей, с несхожими опытом и интересами». А если попросят охарактеризовать республиканцев, они, скорее всего, скажут: «Их вообще волнует только Х. Они все на одно лицо». При наличии выбора мы также склонны предпочитать членов своей группы. В целом коллектив воспринимается и оценивается более точно собственными членами, чем внешними наблюдателями.

Когнитивные искажения, связанные с эффектом принадлежности к группе, имеют нейробиологическую основу. В зоне мозга, которая называется «префронтальная кора», есть группа нейронов, активизирующаяся, когда мы думаем о себе и о тех, кто похож на нас. Эта нейронная сеть связана с состоянием задумчивой мечтательности, о котором речь шла в главе 3: мы слегка замираем, когда думаем о себе и отношениях с другими или пытаемся посмотреть на ситуацию с разных точек зрения.

Предложу одно из возможных объяснений возникновения искажения, связанного с эффектом принадлежности к группе: вероятно, дело в том, что мы знаем гораздо больше членов нашей «команды», чем других, причем существенно лучше. Кажется, в этом нет ничего удивительного: мы же ассоциируем себя с относительно близкими людьми, а не с посторонними. Так что мы регулярно замечаем особенности характера и разнообразные черты тех, кого хорошо знаем, и при этом совершенно неверно полагаем, что все остальные не так сложны и глубоки. Наша префронтальная кора быстрее активируется, когда мы общаемся со «своими», ведь их поведение со всеми нюансами проще разглядеть и осознать.

Но эта гипотеза противоречит удивительному факту: разделение на своих и чужих может основываться на любых, самых случайных факторах: скажем, чья группа угадала, какой стороной упадет монетка. Люди могут объединяться в силу сходства личных обстоятельств. В ходе эксперимента общая судьба всех членов команды зависела от того, какой стороной падает монетка: одни получали небольшой приз, другие нет. После того как группы были сформированы, а монетка брошена, участников попросили оценить, насколько похожи или различны между собой все испытуемые. Даже в случае, когда люди объединялись наугад, в ответах ярко проявлялось искажение, связанное с эффектом принадлежности. Члены одного «союза» – хотя и оказались вместе только что – различали друг в друге массу положительных качеств и отвечали, что предпочли бы проводить время «со своими». В другом эксперименте выяснилось, что люди, собранные по другим, но тоже случайным признакам, были готовы утверждать, что их коллеги отличаются большим разнообразием качеств, нежели остальные. Судя по всему, любое распределение на разные и взаимно исключающие коллективы вынуждает участников думать, что «мы» лучше, чем «они», даже если это ничем не обосновано.

Размышляя над группами и категориями знакомых и полузнакомых людей, мы неизбежно подпадаем под влияние эффекта принадлежности: практически любой чаще всего совершенно неверно оценивает тех, кого не относят к числу «своих», в силу чего мы мешаем себе формировать и развивать новые отношения.

Расизм – это форма социального суждения, основанного на сочетании ошибок логических (ошибочная индуктивная аргументация), ошибок на основе эффекта принадлежности группе (и отсутствия таковой) и ошибок категоризации. Мы узнаем о чьей-то неприятной для нас черте характера или поступке – и тут же делаем вывод, что от человека его национальности или расы нечего ждать иного поведения. Рассуждаем примерно так:

1.0. Господин А сделал то-то и то-то.

1.1. Я такие поступки не одобряю.

1.2. Господин А родом из страны Жуть-Жуткая.

1.3. Значит, все из этой страны совершают поступки, которых я не одобряю.

Очевидно, что утверждения 1.0 и 1.1 вполне разумны. Утверждение 1.2 противоречит принципу актуальности, предложенному Грайсом, но в целом законов логики не нарушает: сообщение о том, что человек родом из такой-то страны, является нейтральным с точки зрения нравственности, то есть его нельзя считать ни моральным, ни аморальным. Это просто факт, и к этическим нормам он вообще не имеет отношения – однако моральную оценку можно давать тому, как мы используем эту информацию. Можно упомянуть о религиозной принадлежности человека или о том, в какой стране он родился, с целью установления более близких отношений и лучшего понимания и в итоге принятия культурных различий. А можно ту же информацию использовать для расистских обобщений. В высказывании 1.3, обобщении на основе единичного случая, мы видим логическую проблему. По ряду причин, связанных с историей и когнитивными особенностями, люди привыкли делать подобные резюмирования и в некоторых случаях определенно ими злоупотребляют. Вот я впервые пробую какой-то фрукт, после этого чувствую себя плохо и решаю (индуктивная аргументация), что все эти плоды несъедобны. Мы позволяем себе делать подобные выводы касательно целых групп, объектов или явлений, так как мозг – это гигантская логическая машина, использующая все доступные данные.

В конце 1970-х социальный психолог Мик Ротбарт читал лекцию о межрасовых отношениях в аудитории, где было примерно поровну белых и темнокожих студентов. Белые нередко начинали вопрос так: «А разве темнокожие не считают, что…» И Мик всякий раз думал: «Хороший вопрос». Но если темнокожий студент начинал со слов: «А разве белые не считают, что…» – Мик недоумевал: «Какие еще “белые”? Белые бывают разные: консерваторы и либералы, евреи, неверующие, более или менее чувствительные к проблемам меньшинств. Категория “белые” слишком общая, поэтому ответить на такой вопрос просто невозможно».

Разумеется, примерно то же думали и темнокожие студенты, слыша обобщающие вопросы обо всех темнокожих. Под влиянием искажения, связанного с принадлежностью / отсутствием принадлежности, мы воспринимаем чужую группу как гомогенную и однородную – а собственную любой считает разнообразной и сложной. Вполне возможно, вы сейчас думаете, что для решения этой проблемы нужно помочь членам разных объединений узнать друг друга поближе, и тогда стереотипы неизбежно начнут разрушаться. Это в известной степени верно, но все же искажение, связанное с принадлежностью / отсутствием принадлежности, так давно и прочно укоренилось в сознании, что избавиться от него полностью невероятно сложно. В эксперименте мужчины и женщины должны были оценивать группы противоположного пола и стабильно демонстрировали именно это когнитивное искажение. «Сложно поверить, – пишет Мик Ротбарт, – что это проявляется, даже если между группами есть постоянное взаимодействие и их члены много знают друг о друге». Как правило, после того как стереотип сформирован, мы не пытаемся его переосмыслить, а любые новые и не вписывающиеся в привычную концепцию факты называем «исключениями». Так человек сохраняет комфортные убеждения и верования.

Перед цивилизацией стоят серьезные проблемы, связанные с голодом, войнами, изменениями климата; для их решения требуется участие всех, кого это касается. Ни одной стране не под силу справиться с подобными задачами в одиночку, и даже группа стран вряд ли может рассчитывать на успех, если не удастся избавиться от искажения «свой/чужой». Не так давно в истории был момент, когда людям почти удалось преодолеть влияние этого искажения. В октябре 1962 года человечество оказалось как никогда близко к тому, чтобы полностью уничтожить планету: президент Кеннеди и председатель Совета министров Хрущев оказались вовлечены в ядерное противостояние, известное в США как Кубинский ракетный кризис (Советы называли его Карибский кризис 1962 года).

Разрешение кризиса стало возможным благодаря тайным переговорам между Кеннеди и Хрущевым. А ведь это был разгар холодной войны! Официальные лица обеих стран были убеждены, что их визави стремятся захватить господство над миром и доверять им нельзя. Кеннеди воспринимал себя и американцев как членов одной группы, а Хрущева и представителей Советов относил к другим, то есть считал «чужими». В критической ситуации ярко проявились все известные когнитивные искажения: американцы искренне полагали себя достойными доверия и легко находили оправдание любым агрессивным (даже по мировым стандартам) проявлениям со стороны США – а вот агрессивное поведение советской стороны считалось подтверждением порочной, бессердечной, нерациональной природы и доказательством склонности Советского Союза к разрушению.

Поворотный момент наступил, когда Хрущев внезапно отказался от этой бравады и пустой риторики и предложил Кеннеди посмотреть на вещи с его, Хрущева, точки зрения, то есть проявить эмпатию. Он несколько раз призывал американского президента: «Поставьте себя на наше место». А потом указывал на сходство позиций – ведь оба были лидерами своих стран: «Вас по-настоящему заботят вопросы мира и процветания народа, и это ваша главная ответственность как президента, но и я, как председатель Совета министров, не могу не беспокоиться о людях моей страны. Сохранение мира во всем мире должно быть общей задачей, так как если в нынешних условиях война все же разразится, это будет не просто столкновение конфликтующих интересов, а мировая, жестокая и разрушительная война».

Фактически Хрущев показал, что он и Кеннеди принадлежат к одной группе лидеров ведущих мировых держав. Тем самым он превратил президента США из «чужого», то есть члена противоположной группировки, в «своего». И это стало поворотной точкой: открылись возможности для поиска компромиссного решения, и в результате 26 октября 1962 года кризис был разрешен.

Решения о военных операциях нередко основываются на неверных ожиданиях и приводят к неожиданным результатам. Во время Второй мировой войны нацисты бомбили Лондон, рассчитывая заставить британцев капитулировать, но результат оказался противоположным: Британия стала сражаться еще упорнее. В 1941 году японцы попытались не допустить участия в войне США и атаковали Перл-Харбор, но именно это заставило американцев быстрее вступить в войну. В 1980-х американское правительство финансировало военные действия в Никарагуа с целью стимулирования политических реформ. В конце 2013 и начале 2014 года, спустя три года после демократического переворота в Египте, правительство оказалось вовлечено в противостояние с представителями партии «Братья-мусульмане».

Почему же подобные жесткие меры часто оказываются провальными? В силу когнитивного искажения, связанного с принадлежностью / отсутствием принадлежности к группе, мы склонны считать, что противники достойны лишь применения силы, а по отношению к нам правильнее проявлять миролюбие и стремление найти общий язык. Бывший госсекретарь Джордж Шульц, вспоминая о сорокалетнем периоде работы в сфере внешней политики США, с 1970 года и до наших дней, говорил: «Я размышляю, сколько денег было потрачено на бомбы и военную технику, и о поражениях нашей армии во Вьетнаме, Ираке, Афганистане и других странах по всему миру… Вместо того чтобы навязывать свою точку зрения, мы должны были строить в этих странах школы и больницы и повышать уровень жизни тамошних детей. Повзрослев, новое поколение стало бы нашими агентами влияния, так как испытывало бы к нам благодарность, а не ненависть».

Когда мы хотим скрыться от всего мира

В цивилизованном обществе мы взаимозависимы и взаимосвязаны. В повседневной жизни мы исходим из того, что, скажем, никто не станет бросать мусор на дорожке перед нашим домом, или что соседи сообщат нам, если заметят около нашего дома кого-то подозрительного, когда мы уедем в отпуск, или, если срочно понадобится помощь врача, кто-нибудь из окружающих обязательно позвонит в службу 911. Жизнь в городе, как в крупном, так и в небольшом, – это постоянное взаимодействие и сотрудничество. Представители власти (федеральной, региональной, муниципальной) принимают законы, определяющие правила поведения в обществе, но им в лучшем случае удается затронуть лишь самые острые проблемы и ситуации. Мы рассчитываем друг на друга не только в том смысле, что каждый станет соблюдать законы, но и в том, что каждый при необходимости не откажется помочь, даже если ничто к этому не обязывает. Мало где прописаны указы, по которым, если, скажем, четырехлетняя Сандра упала с велосипеда, вы обязаны либо оказать ей помощь, либо уведомить ее родителей, – но любой сочтет вас монстром, если вы никак не поможете девочке (Кстати, в Аргентине есть закон, обязывающий предоставлять помощь нуждающимся в ней.)

Как бы там ни было, взаимодействие в обществе основывается на сложных механизмах, и в ходе многочисленных экспериментов было установлено, что мы склонны действовать, исходя из собственных интересов (вот уж удивили!), поэтому часто просто предпочитаем не ввязываться. Возьмем для примера вот такой случай: человек оказывается свидетелем ограбления, вооруженного налета или какого-то подобного происшествия. В обществе приняты вполне определенные нормы, предполагающие, что жертвам необходимо предложить помощь, но любой прекрасно понимает, что человек, решивший вмешаться, серьезно рискует. Социальным критериям и стремлению к сотрудничеству здесь противопоставляются психологические факторы, которые заставляют воздерживаться от вторжения. Джон Дарли и Бибб Латане, социальные психологи, считают так: «Люди часто используют отговорки типа “Я не хотел неприятностей”, потому что боятся физического ущерба, не желают оказаться в неловкой ситуации, стремятся не связываться с полицией, предпочитают не пропускать работу и в целом избегают разного рода неожиданностей и опасностей».

Кроме того, во многих ситуациях мы убеждены, что оказались не единственными свидетелями, особенно если опасная ситуация разворачивается в общественном месте. Подавляющее большинство из нас живут в окружении тысяч, а то и сотен тысяч человек; каждый стремится как можно лучше вписаться в социум. Это стремление вынуждает оглядываться на других, чтобы понять, какое поведение будет считаться приемлемым в складывающейся ситуации. Вот мы видим, что на другой стороне улицы кого-то, похоже, грабят или бьют. Мы оглядываемся – и видим десятки людей, наблюдающих ту же картину, и никто не бросается на помощь. «Может, там ничего особенного и не происходит, – думаем мы. – Вон, никто не реагирует; может, они что-то знают, что нам неизвестно. Или это не ограбление вовсе, а просто спорят двое знакомых. Наверное, не стоит нарушать их личное пространство». Десятки незнакомых нам прохожих наблюдают ту же картину, точно так же оглядываются, произносят тот же внутренний монолог – и приходят к выводу, что вмешательство в конфликт будет нарушением приличий. Должен сказать, что этот случай вовсе не умозрительный: в 1964 году 38 человек слышали, как молодая девушка по имени Китти Дженовезе звала на помощь в Квинсе, и никто не вмешался и не вызвал полицию. Китти зарезали. В 2011 году шестидесятиоднолетний Уолтер Вэнс, страдавший сердечной патологией, потерял сознание в магазине Target и вскоре умер. Мимо него прошли сотни людей, и никто не попытался помочь.

Наше стремление не вмешиваться основывается на трех мощных и взаимосвязанных психологических принципах. Один – стремление подстроиться под поведение большинства и не вступать в конфликт с членами привычной социальной группы: мы хотим выглядеть покладистыми и открытыми. Второй связан с привычкой к социальному сравнению: мы оцениваем собственное поведение, используя других людей как эталон.

Третий принцип, вынуждающий нас бездействовать, – это размывание ответственности. Он основан на совершенно естественном и присущем любому стремлению к равенству и желанию наказать дармоедов: «Почему это я должен жертвовать собой, а остальным можно тихо отсидеться? Они справятся не хуже меня и тоже могут что-нибудь предпринять». Дарли и Латане провели эксперимент по вполне классическому сценарию: в смоделированной ситуации ассистент вел себя так, будто ему срочно требовалась медицинская помощь. Участники втрое чаще бросались вызывать врача немедленно, если думали, что никто, кроме них, ничего не видел, чем когда еще четверо наблюдали это происшествие. Размывание ответственности превращается и в размывание вины за бездействие; кроме того, мы начинаем думать, что, возможно, кто-нибудь уже что-то предпринял, скажем, позвонил в полицию. Как писали Дарли и Латане:

«Когда экстренную ситуацию наблюдает лишь один случайный прохожий, только он и может организовать помощь. Конечно, нельзя исключать, что он предпочтет не вмешиваться (потому что испугается или решит «держаться подальше»), но все же он будет знать, что рассчитывать больше не на кого. А если происшествие наблюдают сразу несколько, никто не ощущает единоличной ответственности – она размывается. В результате никто ничего не предпринимает».

Признаём, такое отношение вряд ли достойно восхищения, но здесь в полной мере проявляется вся человеческая природа. Мы существа не только социальные, но и в значительной мере эгоистичные. Одна из участниц эксперимента Дарли и Латане, наблюдавшая, как у незнакомого человека случился припадок, воскликнула: «Ну и везет мне на такие вещи!» То есть она не проявила никакого сочувствия пострадавшему, сосредоточившись на том, какие неудобства пережила сама в связи с тем, что была вынуждена лицезреть неприятную ситуацию. К счастью, не все таковы и не в каждой ситуации: и люди, и животные нередко проявляют альтруизм. Гуси готовы спасать собратьев, даже рискуя жизнью; зеленые мартышки криками сообщают друг другу о приближении хищников, хотя и привлекают внимание этих самых хищников к себе; в колонии сурикатов обязательно находится кто-то готовый стоять на страже, пока остальные едят. Какой же нейрохимический механизм заставляет живые существа действовать таким образом? Да все тот же окситоцин – гормон, которые стимулирует у людей аффилиативное поведение, способствует укреплению доверия и сотрудничества.

Различие между проявлениями альтруизма и эгоизма можно рассматривать как результат ошибочной идентификации. Перекладывая ответственность на других, не желая жертвовать собственным комфортом или стараясь вести себя так же, как большинство, мы воспринимаем себя частью группы, в которую жертва не входит. То есть себя считаем частью основной массы, а жертва или пострадавший оказывается членом другой группы, «чужим». И начинает казаться, что пострадавшему нельзя доверять или что мы не понимаем его мотивов. Вот почему в ходе эксперимента Дарли и Латане многие участники тут же бросались на помощь, если считали, что других свидетелей нет: им не с кем было себя сравнить, кроме как с пострадавшим.

Понимание этих принципов позволит их преодолеть, научиться сочувствовать и не позволять себе поддаваться на знакомое «лучше не вмешиваться».

Ваш круг общения – это ваш круг общения. Кто решает, как организовать взаимодействие? Мы в основном оказываемся связанными друг с другом, и наше благополучие зависит от многих. Один из показателей здоровья общества – готовность его членов действовать на общее благо. Если вы видите объявление о пропавшем человеке, а потом замечаете на улице машину с указанным в объявлении номером, не ленитесь – звоните в полицию. Старайтесь идти навстречу другим. Хотя наше взаимодействие практически переходит в цифровой формат, мы продолжаем сосуществовать.

Назад: Глава 4. Как организовать жизнь в обществе

Дальше: Глава 5. Как организовать собственное время